海外への渡航は、多くの人にとって心躍る体験です。新しい文化に触れたり、美しい景色を堪能したり、あるいはビジネスチャンスを掴んだりと、その目的は様々でしょう。しかし、海外へ渡るためには、ほとんどの場合で「パスポート」が必要となり、渡航先の国や目的によっては、さらに「ビザ(査証)」の取得が求められます。

特に、ビザの取得は手続きが複雑で、必要書類も多岐にわたるため、初めての方にとっては大きなハードルに感じられるかもしれません。「そもそもビザって何?」「自分はビザが必要なのだろうか?」「どうやって申請すればいいの?」といった疑問や不安を抱えている方も少なくないはずです。

この記事では、そうした海外渡航を計画しているすべての方に向けて、ビザ取得に関する情報を網羅的に解説します。ビザの基本的な知識から、具体的な申請手順、必要書類、さらには便利な代行サービスに至るまで、順を追って詳しく説明していきます。

この記事を読めば、ビザ申請の全体像を理解し、スムーズに準備を進めるための知識が身につきます。 観光旅行、留学、海外赴任など、あなたの渡航目的達成の一助となることを目指し、専門用語も分かりやすく解説しながら、ビザ取得の道のりをナビゲートします。

目次

ビザ(査証)とは?パスポートとの違い

海外渡航の準備を始めると、必ず耳にする「ビザ」と「パスポート」という2つの言葉。これらはどちらも海外へ行くために必要なものですが、その役割や発行元は全く異なります。この違いを正確に理解することが、スムーズな渡航準備の第一歩です。ここでは、それぞれの定義と役割を詳しく解説します。

ビザ(査証)

ビザ(査証)とは、一言で言えば「渡航先の国が発行する入国許可推薦状」です。 これは、自国政府が発行するパスポートとは異なり、あなたが入国を希望する相手国の政府(一般的には大使館や領事館)が発行するものです。

ビザは、渡航者がその国に入国するのにふさわしい人物であるかを事前に審査し、問題がないと判断された場合に発給されます。つまり、ビザを持っているということは、「入国審査を受ける資格がありますよ」と、その国の政府からお墨付きをもらった状態を意味します。

なぜこのような制度が必要なのでしょうか。その背景には、各国の安全保障や国内の雇用を守るといった目的があります。不法な入国や就労、テロなどを未然に防ぐため、事前に渡航者の身元や渡航目的を確認する必要があるのです。そのため、ビザ申請時には、身分を証明する書類のほか、渡航目的、滞在期間、滞在中の経済的基盤などを証明する様々な書類の提出が求められます。

ビザには、観光、商用、就労、留学など、渡航目的や滞在期間に応じて非常に多くの種類が存在します。どのビザを申請するかは、あなたの渡航計画によって決まります。例えば、観光目的で入国するのに就労ビザを申請することはできませんし、その逆も同様です。目的と異なるビザを申請すると、発給が拒否される原因となります。

重要な点として、ビザはあくまで入国を「推薦」するものであり、入国を100%保証するものではありません。 最終的な入国の可否は、渡航先の空港などにいる入国審査官の判断に委ねられます。しかし、ビザを持っていなければ、そもそも入国審査の土俵に上がることすらできないのです。

パスポート(旅券)

一方、パスポート(旅券)は、「自国政府が発行する、国外で通用する公的な身分証明書」です。 日本国民であれば、日本政府(外務省)が発行します。パスポートには、氏名、生年月日、国籍、写真といった個人情報が記載されており、あなたがどこの国の国民であるかを国際的に証明する、最も重要な書類と言えます。

パスポートの主な役割は以下の通りです。

- 国籍と身分の証明: 海外において、あなたが日本国民であることを証明する唯一無二の公文書です。ホテルのチェックインや免税手続き、万が一のトラブルの際など、様々な場面で提示を求められます。

- 渡航の許可: 日本政府が、その所持者に対して「外国への渡航を許可し、渡航先での保護を要請する」という意味合いも持ちます。

- ビザ申請の土台: 前述の通り、ビザは渡航先国が発行するものですが、その申請には有効なパスポートを所持していることが大前提となります。パスポートがなければ、どの国のビザも申請することはできません。

これをレストランに例えてみましょう。

- パスポートは、高級レストランに行くための「ドレスコード(服装規定)」のようなものです。これがないと、そもそもお店(海外)に入ることすらできません。

- ビザは、そのレストランの特定のVIPルーム(特定の国)に入るための「特別な招待状」や「予約確認書」に相当します。一般的な席(ビザ免除での短期滞在)なら不要ですが、特別な目的(就労や長期滞在)のためには、この招待状が必要になる、というイメージです。

このように、パスポートとビザは発行元も役割も全く異なるものです。「パスポートは海外へ行くための必須アイテム、ビザは渡航先の国や目的によって追加で必要になる許可証」と覚えておくと分かりやすいでしょう。まずは有効なパスポートを準備し、その上で自分の渡航計画にビザが必要かどうかを確認する、という流れになります。

ビザ(査証)の主な種類

ビザは、渡航目的や滞在期間によって非常に多くの種類に分かれています。自分がどのビザを取得すべきかを正しく理解することは、申請プロセスにおいて最も重要なステップの一つです。ここでは、ビザを大きく「短期滞在ビザ」と「長期滞在ビザ」の2つに大別し、それぞれの代表的な種類について解説します。

| ビザの種類 | 主な渡航目的 | 滞在期間の目安 |

|---|---|---|

| 観光ビザ | 観光、レクリエーション、親族訪問など | 短期(例:90日以内) |

| 商用ビザ | 商談、会議、契約、市場調査など(報酬なし) | 短期(例:90日以内) |

| 通過ビザ | 第三国への乗り継ぎ | 超短期(例:24〜72時間) |

| 就労ビザ | 現地企業での就労(報酬あり) | 長期(1年以上が多い) |

| 学生ビザ | 大学、専門学校、語学学校などへの就学 | 長期(在学期間に準ずる) |

| 配偶者ビザ | その国の国民との婚姻に基づく居住 | 長期(更新が必要な場合も) |

短期滞在ビザ

短期滞在ビザは、その名の通り、比較的短い期間の滞在を目的とする場合に申請するビザの総称です。多くの国では90日以内の滞在がこれに該当しますが、具体的な日数は国によって異なります。日本は多くの国とビザ免除協定を結んでいるため、観光や短期の商用目的であれば、ビザなしで渡航できる国が多いのが特徴です。しかし、協定がない国や、特定の条件に当てはまる場合には、短期滞在であってもビザの取得が必要になります。

観光ビザ

観光ビザは、観光、レクリエーション、友人や親族の訪問など、報酬を伴わない私的な目的で一時的に滞在するためのビザです。 最も一般的なビザの一つと言えるでしょう。

申請時には、旅行の意思を証明するために、往復の航空券の予約確認書や滞在期間中のホテルの予約確認書、詳細な旅行日程表などの提出を求められることがよくあります。また、滞在中に生活に困らないだけの十分な資金があることを証明するため、銀行の残高証明書の提出が必要な場合もあります。

あくまで「観光」が目的であるため、このビザで現地で働いて収入を得ることは固く禁じられています。もし発覚した場合は、強制送還や将来の入国禁止といった厳しい罰則が科される可能性があります。

商用ビザ

商用ビザは、現地で報酬を得ないことを前提とした、短期的なビジネス活動のために発行されるビザです。 具体的には、以下のような活動が該当します。

- 現地の企業との商談や打ち合わせ

- 契約の締結

- 国際会議や展示会への参加

- 市場調査やアフターサービス

重要なのは、「現地で雇用され、給与を受け取る」活動は含まれないという点です。これは後述する「就労ビザ」の範疇となります。商用ビザの申請では、日本の所属企業からの推薦状(出張命令書)や、渡航先の取引先からの招聘状(インビテーションレター)などが、渡航目的の信憑性を裏付けるために重要な書類となります。

通過ビザ(トランジットビザ)

通過ビザ(トランジットビザ)は、最終目的地である第三国へ向かう途中、乗り継ぎのために一時的にある国に立ち寄る(入国する)際に必要となるビザです。

多くの国の国際空港では、空港の国際線エリアから出ずに乗り継ぐ「トランジット」の場合、入国審査が不要なため通過ビザも必要ありません。しかし、以下のようなケースでは通過ビザが求められることがあります。

- 乗り継ぎ時間が非常に長い(例:24時間以上)

- 一度その国に入国して、別の空港から出発する必要がある

- 航空会社が異なり、一度荷物を受け取って再度チェックインする必要がある

- 国の方針として、乗り継ぎであってもビザを必須としている

通過ビザが必要かどうかは、利用する航空会社や空港、そして渡航先の国の規定によって異なります。乗り継ぎ便を利用する場合は、事前に必ず確認が必要です。この確認を怠ると、乗り継ぎ地で入国を拒否され、最悪の場合、日本へ引き返すことになりかねません。

長期滞在ビザ

長期滞在ビザは、就労、就学、家族との同居など、90日を超えるような長期間にわたって特定の活動を行うために発行されるビザの総称です。短期滞在ビザに比べて審査が格段に厳しく、準備すべき書類も複雑かつ多岐にわたるのが特徴です。

就労ビザ

就労ビザは、外国人がその国で合法的に働き、報酬を得るために必須となるビザです。 おそらく、個人が取得するビザの中では最も難易度が高いものの一つでしょう。

通常、就労ビザの申請は、まず現地の受け入れ企業(雇用主)がその国の労働関連省庁に対して労働許可を申請することから始まります。そして、その許可が下りた後に、申請者本人が自国にある大使館・領事館でビザを申請するという二段階のプロセスを踏むのが一般的です。

審査では、申請者の学歴や職歴、専門的なスキルなどが、従事する予定の職務内容と適合しているかが厳しく問われます。また、「なぜ自国民ではなく、この外国人を雇用する必要があるのか」という点を、雇用主が説得力をもって説明する必要があります。専門職や技術職、あるいは管理職などが対象となることが多く、単純労働での取得は非常に困難です。

学生ビザ

学生ビザは、その国の教育機関(大学、大学院、専門学校、語学学校など)でフルタイムの学生として就学するために発行されるビザです。

このビザを取得するためには、まず希望する学校から入学許可証(Letter of Acceptance / I-20など)を取得することが絶対条件となります。申請時には、この入学許可証に加え、在学中の学費や生活費を十分に賄えるだけの資金があることを証明する銀行の残高証明書が極めて重要になります。

多くの国では、学生ビザでの就労は厳しく制限されています。キャンパス内でのアルバイトが週20時間まで許可されるなど、一定の条件下でのみ就労が認められる場合がありますが、原則として学業に専念することが求められます。

配偶者ビザ

配偶者ビザ(家族滞在ビザの一種)は、その国の国籍を持つ人や、その国に合法的に長期滞在している外国人と結婚した配偶者が、共に生活するために取得するビザです。

このビザの審査で最も重視されるのは、「その結婚が真実であるか(偽装結婚ではないか)」という点です。そのため、申請時には婚姻を証明する公的な書類(戸籍謄本や婚姻証明書など)はもちろんのこと、二人の関係が本物であることを示すための補足資料(交際期間中の写真、メールや手紙のやり取り、お互いの家族との写真など)の提出を求められることもあります。

配偶者ビザを取得すると、その国での居住権が与えられ、多くの場合、就労の制限も緩和されます。ただし、離婚したり、配偶者が死亡したりした場合には、滞在資格を失う可能性があるため注意が必要です。

渡航前にビザが必要か確認する方法

海外旅行や出張の計画を立てる際、最も早く、そして正確に行うべきことの一つが「自分の渡航にビザが必要かどうか」の確認です。この確認を怠ったり、誤った情報に基づいて準備を進めたりすると、出発直前に慌てることになったり、最悪の場合は渡航を断念せざるを得ない状況に陥る可能性もあります。ここでは、信頼性が高く、確実な確認方法を2つ紹介します。

渡航先国の大使館・領事館の公式サイトで確認する

ビザの要否に関する最も正確で最新の情報源は、間違いなく「渡航先国の在日大使館または総領事館の公式ウェブサイト」です。 ビザの発給は、その国の主権に関わる事項であり、ビザに関するルール(要件、料金、手続き方法など)を最終的に決定しているのは、各国政府、つまり大使館・領事館だからです。

旅行代理店のウェブサイトや個人のブログなどにも情報はありますが、それらは二次情報に過ぎません。ビザの規定は、国際情勢や二国間関係の変化によって、予告なく変更されることが頻繁にあります。昨日まで不要だったビザが今日から必要になる、といったケースも決して珍しくありません。したがって、必ず一次情報である公式サイトで確認するという習慣をつけましょう。

公式サイトで確認すべき主なポイントは以下の通りです。

- 国籍別のビザ要件: 「Japanese nationals(日本国籍者)」向けのページを探し、日本人がビザ免除の対象であるかを確認します。

- 渡航目的: 観光、商用、就学、就労など、自分の渡航目的に応じたカテゴリーの情報を確認します。ビザが免除されるのは、多くの場合「短期の観光・商用」に限られます。

- 滞在期間: ビザなしで滞在できる日数(例:「up to 90 days」)を確認します。計画している滞在日数がこの上限を超える場合は、ビザが必要です。

- パスポートの要件: ビザが不要な場合でも、パスポートの残存有効期間(例:入国時に6ヶ月以上)や、査証欄(スタンプを押すページ)の余白ページ数に関する規定があることがほとんどです。これも併せて確認します。

在日大使館のウェブサイトは、「在日〇〇大使館」(例:在日アメリカ大使館)や「Embassy of [国名] in Japan」といったキーワードで検索すれば簡単に見つかります。多くは日本語のページも用意されていますが、最新情報は英語のページにのみ掲載されている場合もあるため、可能であれば両方を確認することをおすすめします。もしサイトの情報だけで判断が難しい場合は、大使館の領事部やビザセクションに電話やメールで問い合わせることも有効な手段です。

外務省のウェブサイトで確認する

日本の外務省が運営するウェブサイトも、日本国民が海外へ渡航する際のビザ情報を確認するための信頼できる情報源です。 特に、「海外安全ホームページ」は、安全情報だけでなく、各国のビザや出入国審査に関する情報も提供しています。

外務省のサイトで確認するメリットは以下の通りです。

- 日本人向けに情報が整理されている: 各国の情報を、日本人の視点から分かりやすくまとめてくれています。

- 安全情報と併せて確認できる: 渡航先の治安状況や感染症情報、現地の法律・習慣など、ビザ以外の重要な情報も一度にチェックできます。

確認の手順は、外務省の「海外安全ホームページ」にアクセスし、「国・地域」のメニューから渡航予定の国を選択します。その国のページにある「安全対策基礎データ」や「渡航情報」といった項目の中に、「査証(ビザ)・出入国審査等」に関する記述があります。

ただし、注意点もあります。外務省は、各国の大使館から提供された情報をもとにサイトを更新していますが、情報の反映に若干のタイムラグが生じる可能性は否定できません。そのため、外務省のウェブサイトで概要を掴んだ後、最終的な確認として、必ず前述の「渡航先国の大使館・領事館の公式サイト」をチェックするという二段構えの方法が最も確実で安全です。

この確認作業は、航空券を予約する前、旅行計画の初期段階で行うのが理想です。万が一ビザが必要となった場合、その取得には数週間から数ヶ月かかることもあります。早めに確認することで、その後の準備を余裕をもって進めることができるのです。

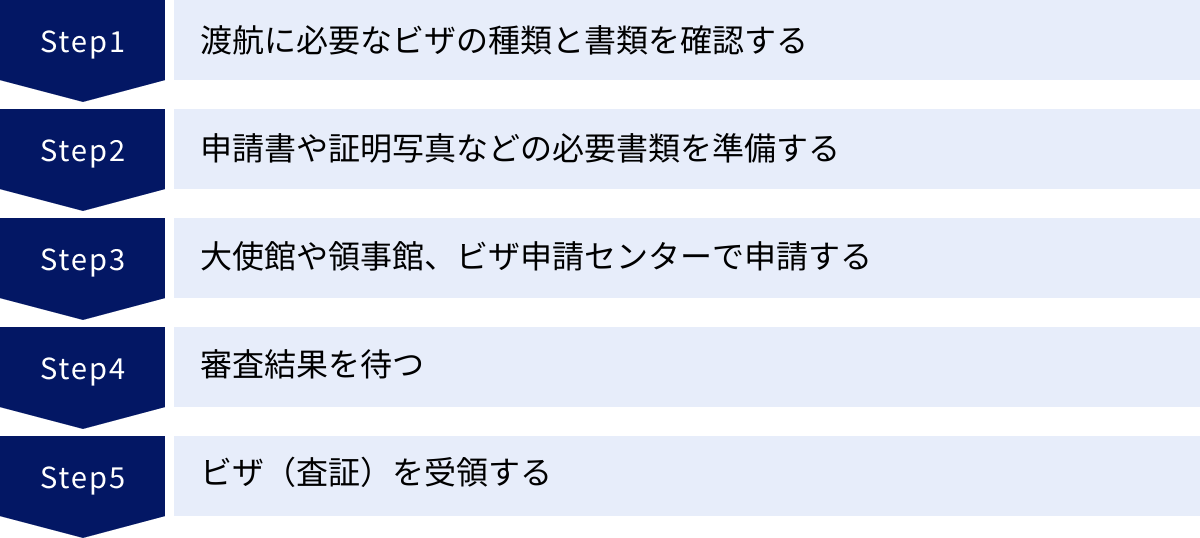

ビザ申請から取得までの5ステップ

ビザが必要であることが判明したら、次はいよいよ申請の準備に取り掛かります。ビザ申請は、一般的に決められた手順に沿って進める必要があります。このプロセスを事前に理解しておくことで、何をいつまでに行うべきかが見え、計画的に準備を進めることができます。ここでは、ビザ申請から取得までの流れを、大きく5つのステップに分けて解説します。

① 渡航に必要なビザの種類と書類を確認する

すべての始まりは、「自分の渡航目的と滞在期間に合った、正しい種類のビザを特定すること」です。これを間違えてしまうと、その後の努力がすべて無駄になってしまいます。例えば、大学に留学するのに観光ビザを申請しても、絶対に発給されません。

ビザの種類を特定したら、次にそのビザを申請するために必要な書類のリストを正確に把握します。この情報は、前述の通り、必ず渡航先国の在日大使館・領事館の公式ウェブサイトで確認してください。多くの場合、ビザの種類ごとに「必要書類チェックリスト」のようなものがPDF形式などで提供されています。

この段階で、以下の点も併せて確認しましょう。

- 申請書のフォーマット(オンラインで入力するのか、手書きか)

- 写真のサイズや背景色などの規定

- 各種証明書(残高証明書、在学証明書など)の要件(発行日からの有効期限など)

- 書類の言語(原本が日本語で良いか、英語などへの翻訳が必要か)

この最初のステップで、申請の全体像とゴール(=揃えるべき書類)を明確にすることが、後のプロセスをスムーズに進める鍵となります。

② 申請書や証明写真などの必要書類を準備する

ステップ①で確認したリストに基づき、一つずつ着実に書類を準備していきます。このステップは、ビザ申請において最も時間と労力がかかる部分です。

- ビザ申請書: 申請書は、ビザ審査において最も重要な書類です。すべての項目を正直かつ正確に記入してください。スペルミスや記入漏れ、虚偽の記載は、ビザ発給拒否の直接的な原因となります。特に、氏名やパスポート番号の記入は、パスポートの記載と一字一句同じになるよう細心の注意を払いましょう。

- 証明写真: 多くの大使館では、写真のサイズ(例:縦4.5cm×横3.5cm)、背景の色(白無地が一般的)、顔の向きや表情、眼鏡の着用など、非常に細かい規定があります。規定に合わない写真は受理されませんので、スピード写真ではなく、写真館で「ビザ申請用」であることを伝えて撮影してもらうのが確実です。

- 各種証明書類: 在職証明書や在学証明書、銀行の残高証明書などは、勤務先や学校、銀行に発行を依頼する必要があります。発行までに数日かかる場合があるので、時間に余裕を持って依頼しましょう。また、「発行から1ヶ月以内のもの」など、有効期限が定められている場合が多いため、取得のタイミングにも注意が必要です。

- 翻訳・公証: 提出書類が日本語の場合、国によっては英語やその国の公用語への翻訳、さらにはその翻訳が正しいことを証明する「公証(Notarization)」を求められることがあります。翻訳は専門の翻訳会社に、公証は公証役場に依頼する必要があり、追加の時間と費用がかかります。

すべての書類が揃ったら、チェックリストと照らし合わせ、不備がないか何度も確認することが重要です。

③ 大使館や領事館、ビザ申請センターで申請する

必要書類がすべて完璧に揃ったら、いよいよ申請です。申請方法は国によって異なり、主に以下のパターンがあります。

- 大使館・領事館の窓口で直接申請: 申請者本人が直接出向いて書類を提出します。事前のオンライン予約が必要な場合がほとんどです。

- ビザ申請センター(VAC)経由での申請: 大使館がビザ申請の受付業務を外部の専門機関に委託しているケースです。近年この形式が増えています。申請者は大使館ではなく、指定されたビザ申請センターに書類を提出します。

- 郵送での申請: 一部の国やビザの種類では、郵送による申請を受け付けています。

- オンライン申請(e-Visa): すべての手続きがオンラインで完結する電子ビザのシステムです。

指定された方法で申請を行います。窓口での申請の場合、パスポートなどの原本を預けることになります。申請手数料もこの時点で支払うのが一般的です。支払い方法は現金のみ、クレジットカード可など、これも国によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

④ 審査結果を待つ

申請が受理されると、審査期間に入ります。この期間は、国、申請するビザの種類、そして申請時期(ホリデーシーズンなどの繁忙期)によって大きく異なります。 短期ビザであれば数日〜2週間程度、就労ビザなどの長期ビザでは1ヶ月以上、場合によっては数ヶ月かかることもあります。

大使館のウェブサイトには、審査にかかる期間の目安が記載されていることが多いので、参考にしましょう。多くのビザ申請センターでは、申請受付時に伝えられる受付番号を使って、オンラインで審査状況を追跡できるサービスを提供しています。

この期間は、基本的には結果を待つしかありません。ただし、書類に不備があったり、追加情報が必要と判断されたりした場合には、大使館から電話やメールで連絡が来ることがあります。いつでも対応できるよう、申請書に記載した連絡先は間違いないようにし、こまめに着信やメールをチェックしておくと安心です。

⑤ ビザ(査証)を受領する

審査が無事に完了し、ビザが発給されると、いよいよ受領です。受領方法は、申請方法によって異なります。

- 窓口で申請した場合:再び大使館やビザ申請センターに出向き、パスポートを受け取ります。

- 郵送で申請した場合:パスポートが返送されてきます。

- オンラインで申請した場合:電子ビザ(PDF形式など)がメールで送付されてきます。この場合は自分で印刷して渡航時に持参します。

パスポートを受け取ったら、その場で安心せずに、必ずすぐにビザの内容を確認してください。

- パスポートに貼られたビザシール(査証)の記載内容(氏名、生年月日、パスポート番号)に誤りはないか

- ビザの種類、有効期間、入国可能回数などが、自分の申請内容と合っているか

万が一、記載内容に誤りがあった場合は、その場で直ちに係員に申し出る必要があります。後日気づいた場合、修正に時間がかかったり、最悪の場合再申請が必要になったりすることもあります。この最終確認を怠らないことが、トラブルのない渡航の最後の砦です。

ビザ申請の際に必要となる主な書類

ビザ申請の成否は、必要書類をいかに不備なく、かつ正確に準備できるかにかかっていると言っても過言ではありません。求められる書類は渡航先の国やビザの種類によって様々ですが、ここでは多くの申請で共通して必要となる基本的な書類について、それぞれの役割と準備の際の注意点を解説します。

| 必要書類 | 主な注意点 |

|---|---|

| パスポート | 残存有効期間(例:6ヶ月以上)、査証欄の余白(例:見開き2ページ以上)の確認が必須。 |

| ビザ申請書 | 全ての項目を正確に、虚偽なく記入。署名はパスポートと同一のサインで行う。 |

| 証明写真 | サイズ、背景色、撮影時期(例:6ヶ月以内)など、大使館の細かい規定を厳守する。 |

| 航空券・ホテル予約確認書 | 申請者名義の往復航空券の予約確認書や、滞在期間全体をカバーする宿泊証明を用意する。 |

| 申請手数料 | 指定された方法(現金、カード等)で支払う。領収書は保管しておく。返金不可の場合がほとんど。 |

| その他の証明書類 | 渡航目的に応じた書類(雇用契約書、入学許可証、招聘状、残高証明書など)を準備する。 |

パスポート

パスポートは、ビザ申請における最も基本的な、そして最も重要な書類です。 ビザはパスポートに貼付される(あるいはパスポート情報に紐づけられる)ため、有効なパスポートがなければ申請プロセスを開始することすらできません。申請時には、パスポートの原本を提出する必要があります。

特に注意すべきは以下の2点です。

- 残存有効期間: 多くの国では、「入国予定日から起算して6ヶ月以上の有効期間が残っていること」をビザ申請の条件としています。国によっては3ヶ月以上、あるいは滞在予定期間+αなど、規定が異なります。自分のパスポートの有効期限を必ず確認し、もし期間が足りない場合は、ビザ申請の前にパスポートの更新(切替発給)手続きを行う必要があります。

- 査証(ビザ)欄の余白ページ: ビザはパスポートの査証欄にシール形式で貼付されることが多いため、「未使用の査証欄が見開きで2ページ以上残っていること」といった規定が設けられています。海外出張などでスタンプが多い方は、残りページ数も確認しておきましょう。これも足りなければ、パスポートの増補または更新が必要です。

ビザ申請書

ビザ申請書は、あなたの個人情報、渡航目的、滞在計画などを大使館に伝えるための公式な書類です。 審査官は、この申請書の内容を基に、あなたがビザ発給の要件を満たしているかを判断します。

記入にあたっては、「完全性」と「正確性」が何よりも求められます。すべての質問項目に漏れなく回答し、内容はすべて事実に即している必要があります。特に、氏名のスペル、パスポート番号、生年月日などは、パスポートの記載と完全に一致させなければなりません。故意に事実と異なる情報を記載する虚偽申請は、ビザ発給拒否はもちろんのこと、将来にわたってその国への入国が禁止されるなど、非常に重いペナルティにつながる可能性があります。最後の署名欄は、パスポートのサインと同じものを記入するのが原則です。

証明写真

ビザ申請用の証明写真は、単なる顔写真ではありません。本人確認のための重要な要素であり、各国の大使館は非常に厳格な規格を定めています。

- サイズ: 縦○cm×横○cmといった具体的なサイズ指定があります。

- 背景: 白無地が一般的ですが、国によっては薄い青などを指定している場合もあります。

- 撮影時期: 「過去6ヶ月以内に撮影されたもの」など、鮮明度が求められます。

- その他: 正面を向いている、無帽、無表情(または自然な表情)、眼鏡のフレームが目にかかっていない、カラー写真であることなど、細かいルールがあります。

これらの規定を一つでも満たしていない写真は、申請時に受理を拒否されます。手間と費用を無駄にしないためにも、街中のスピード写真ではなく、規格を熟知している写真館で「〇〇国ビザ申請用」と伝えて撮影してもらうのが最も安全で確実です。

航空券(eチケット)やホテルの予約確認書

これらの書類は、あなたが本当にその国を訪れる意思があり、かつ、不法に滞在する意図がないことを示すための重要な証拠となります。

- 航空券: 申請者本人の名前が記載された、往復または第三国へ出国する航空券の予約確認書(eチケットお客様控えなど)が必要です。「予約だけで発券(支払い)はまだ」の状態で良いのか、あるいは発券済みでなければならないのかは、国によって対応が異なります。

- ホテルの予約確認書: 滞在する全期間をカバーする宿泊先の予約証明が必要です。友人宅に滞在する場合は、その友人からの招聘状や身元保証書、住所を証明する書類などが代わりに必要となることがあります。

申請手数料

ビザの審査には手数料がかかります。この手数料は、ビザの種類や国籍、滞在期間によって異なり、数千円から数万円までと幅があります。重要なのは、この手数料はあくまで「審査に対する費用」であり、万が一ビザの発給が拒否された場合でも、原則として返金されないということです。

支払い方法は、大使館やビザ申請センターの窓口で現金で支払う、銀行振込、クレジットカード決済など、指定された方法に従う必要があります。事前に公式サイトで確認し、必要な金額と支払い手段を準備しておきましょう。

その他、渡航目的や国によって必要な書類

上記は基本的な書類ですが、実際には渡航目的を証明するために、以下のような追加書類が求められます。

- 就労ビザの場合:

- 内定通知書、雇用契約書

- 現地の受け入れ企業からの招聘状

- 最終学歴の卒業証明書、成績証明書

- 職務経歴書、専門スキルを証明する資格証など

- 学生ビザの場合:

- 入学許可証(原本)

- 学費の支払い証明書

- 滞在中の費用を賄えることを示す銀行の残高証明書

- 商用ビザの場合:

- 日本の所属企業からの推薦状(出張命令書)

- 現地の取引先からの招聘状(会議の日程や目的が明記されたもの)

- 観光ビザで資金証明が必要な場合:

- 銀行の残高証明書(英文)

- 詳細な旅行日程表

これらの補足書類こそが、あなたの渡航目的の信憑性を裏付ける鍵となります。自分のビザカテゴリーで求められている書類を一つひとつ丁寧に準備することが、ビザ取得への最も確実な道筋です。

ビザの申請方法3選

ビザを申請するには、いくつかの方法があります。どの方法を選ぶかによって、かかる費用や手間、安心感が大きく異なります。ここでは、主な3つの申請方法「自分で申請する」「旅行代理店に依頼する」「ビザ申請代行専門業者に依頼する」について、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら解説します。自分の状況や性格に合った最適な方法を見つけましょう。

| 申請方法 | メリット | デメリット | おすすめな人 |

|---|---|---|---|

| ① 自分で申請 | ・代行手数料がかからず、費用を最も安く抑えられる。 ・申請プロセスを直接経験できる。 |

・書類準備や手続きに多くの手間と時間がかかる。 ・書類の不備やミスは全て自己責任となる。 ・大使館とのやり取りで語学力が必要な場合がある。 |

・費用を少しでも節約したい人 ・時間に余裕があり、事務作業が苦にならない人 ・ビザ申請の経験がある人 |

| ② 旅行代理店に依頼 | ・航空券やホテルの手配と一括で依頼でき、窓口が一つで便利。 ・大手旅行会社なら安心感がある。 |

・代行手数料が専門業者より割高になることがある。 ・対応できる国やビザの種類が限られる場合がある。 ・あくまで取次ぎがメインで、専門的なアドバイスは限定的。 |

・パッケージツアーなどを利用する人 ・旅行全体の準備をまとめて依頼したい人 ・一般的な観光ビザなどを申請する人 |

| ③ ビザ申請代行専門業者に依頼 | ・ビザに関する専門知識が豊富で、最新情報に精通している。 ・書類チェックが手厚く、取得の確実性が高まる。 ・複雑な案件(就労ビザ等)や急ぎの申請にも対応可能。 |

・代行手数料(数万円〜)がかかる。 ・数多くの業者の中から信頼できる業者を選ぶ必要がある。 |

・初めてビザを申請する人、手続きに不安がある人 ・仕事などで多忙な人 ・就労ビザや学生ビザなど、複雑な書類が必要な人 |

① 大使館や領事館で自分で申請する

これは、代行業者などを介さず、申請者本人がすべての手続きを行う、最も基本的な方法です。

最大のメリットは、費用を最小限に抑えられることです。必要な費用は、大使館に支払うビザ申請実費のみで、代行手数料は一切かかりません。コストを最優先に考える方にとっては、最も魅力的な選択肢と言えるでしょう。また、自分で一から手続きを行うことで、ビザ申請の仕組みや流れを深く理解できるという経験的な価値もあります。

一方で、デメリットは、その手間と時間、そして精神的な負担が大きいことです。まず、大使館のウェブサイトを読み解き、膨大な量の必要書類をリストアップし、それらを一つひとつ不備なく集めなければなりません。申請書の記入ミスや写真の規格違いなど、わずかな不備が不受理や発給遅延、最悪の場合は拒否につながるリスクをすべて自分で負うことになります。また、平日に大使館やビザ申請センターへ出向く時間を確保する必要があり、多忙な方には難しいかもしれません。国によっては、問い合わせや面接が英語などの外国語で行われる場合もあり、語学力も求められます。

この方法は、時間に余裕があり、地道な事務作業が得意で、かつ費用を徹底的に節約したいという方に向いています。

② 旅行代理店に代行を依頼する

多くの大手旅行代理店では、パッケージツアーや航空券の手配と併せて、ビザの申請代行サービスを提供しています。

メリットは、旅行に関するすべての手配を一つの窓口で完結できる利便性です。航空券、ホテル、そしてビザ申請と、あちこちに連絡・依頼する手間が省け、担当者とやり取りするだけで済むのは大きな魅力です。特に、団体旅行や一般的な観光旅行で、比較的取得が容易なビザを申請する場合には、手軽で安心感のある選択肢となります。

しかし、デメリットも存在します。旅行代理店の本業はあくまで旅行商品の販売であり、ビザ申請は付帯サービスという位置づけです。そのため、ビザ申請代行専門業者に比べて手数料が割高に設定されていることがあります。また、対応できる国やビザの種類が、観光ビザなど一般的なものに限られているケースが多く、就労ビザや学生ビザといった複雑な案件は取り扱っていないことも少なくありません。あくまで「取次ぎ」がメイン業務であり、申請書類の深い内容にまで踏み込んだアドバイスや、個別の複雑な事情に対応する専門性は期待しにくい側面もあります。

パッケージツアーの申し込みと同時に観光ビザを依頼するなど、手軽さを重視する方におすすめの方法です。

③ ビザ申請代行専門業者に依頼する

ビザの申請代行を専門的に行っている業者に依頼する方法です。近年、その専門性の高さから利用者が増えています。

最大のメリットは、その圧倒的な専門知識と経験です。ビザの専門家として、各国の大使館の最新動向や審査の傾向を常に把握しており、個々のケースに応じた最適なアドバイスを提供してくれます。複雑な書類の作成サポートや、申請前の徹底した書類チェックにより、申請者自身が気づきにくい不備を未然に防ぎ、ビザ取得の確実性を格段に高めることができます。 特に、提出書類が多岐にわたり、審査も厳しい就労ビザや学生ビザ、あるいは過去にビザ申請で問題があったケースなどでは、専門業者のサポートは非常に心強い存在となります。多忙で書類準備の時間が取れない方にとっても、時間を節約できる大きなメリットがあります。

デメリットは、当然ながら代行手数料が発生することです。料金は業者やビザの種類によって様々ですが、数万円から十数万円になることもあります。また、数多くの業者が存在するため、料金体系が明確で、実績が豊富な信頼できる業者を慎重に選ぶ必要があります。

初めてビザを申請して何から手をつけて良いか分からない方、仕事が忙しくて手続きに時間を割けない方、そして取得難易度の高いビザに挑戦する方には、費用をかけてでも利用する価値のある、最も確実性の高い方法と言えるでしょう。

おすすめのビザ申請代行サービス

ビザ申請を専門家にお願いしたいと考えたとき、どのサービスを選べば良いか迷うかもしれません。ここでは、それぞれ異なる強みを持つ代表的なビザ申請代行サービスを3つご紹介します。サービス内容は変更される可能性があるため、依頼を検討する際は、必ず各社の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

| サービス名 | 運営会社 | 特徴 | 参照元 |

|---|---|---|---|

| JTB | 株式会社JTB | 旅行業界最大手としての圧倒的な信頼感と実績。全国に広がる店舗網で対面での相談が可能。航空券やホテルなどの旅行手配と一括でスムーズに依頼できる。 | 株式会社JTB公式サイト |

| H.I.S. | 株式会社エイチ・アイ・エス | オンラインでの手続きに力を入れており、比較的リーズナブルな価格設定が魅力。特に学生ビザやワーキングホリデービザなど、若年層向けのサポートに定評がある。 | 株式会社エイチ・アイ・エス公式サイト |

| ビザセンター | 株式会社ビューティフルツアー | ビザ申請を専門に扱うプロフェッショナル集団。対応国やビザの種類が非常に豊富で、他社で断られたような複雑な案件や法人向けサービスにも強みを持つ。 | 株式会社ビューティフルツアー公式サイト |

JTB

日本最大の旅行会社であるJTBは、その抜群の知名度と信頼性で、安心してビザ申請を任せたいと考える方に最適な選択肢の一つです。 長年にわたって蓄積された海外渡航に関するノウハウは、ビザ申請サポートにも活かされています。

最大の強みは、全国に広がる店舗ネットワークです。オンラインでのやり取りに不安がある方でも、近くの店舗に直接出向き、担当者と顔を合わせて相談しながら手続きを進めることができます。これは、特に初めてビザを申請する方にとって大きな安心材料となるでしょう。

また、JTBで航空券やパッケージツアーを申し込む場合、ビザ申請もまとめて依頼できるため、手続きが非常にスムーズです。旅行の準備全体を一つの窓口で完結させたい方にとって、このワンストップサービスは大変便利です。主に観光ビザや短期商用ビザなど、旅行に付随する一般的なビザの取り扱いが中心ですが、その手堅いサポートには定評があります。

(参照:株式会社JTB公式サイト)

H.I.S.

H.I.S.は、特に若者や個人旅行者から強い支持を得ている大手旅行会社で、ビザ申請代行サービスにおいてもその強みを発揮しています。

H.I.S.の特徴は、オンラインでの手続きの利便性と、比較的リーズナブルな価格設定です。ウェブサイト上で対応可能な国や料金を確認し、そのまま申し込みへと進める手軽さが魅力です。コストを抑えつつ、専門家のサポートを受けたいというニーズに応えてくれます。

特に、学生ビザやワーキングホリデービザのサポートに力を入れている点が挙げられます。留学やワーホリを計画している学生や若者にとって、同じ目線で相談に乗ってくれる心強いパートナーとなるでしょう。もちろん、一般的な観光ビザや商用ビザにも幅広く対応しており、スピーディーで効率的な手続きを求める方におすすめのサービスです。

(参照:株式会社エイチ・アイ・エス公式サイト)

ビザセンター

ビザセンター(運営会社:株式会社ビューティフルツアー)は、その名の通り、ビザ申請を専門的に取り扱うプロフェッショナル集団です。 旅行代理店の付帯サービスとは一線を画す、専門性の高さが最大の特徴です。

ビザセンターの強みは、圧倒的に広いカバー範囲にあります。一般的な観光ビザはもちろんのこと、取得が難しいとされる就労ビザ、興行ビザ、宗教ビザ、あるいは他社では取り扱いが少ない国々のビザなど、非常に多岐にわたる案件に対応しています。長年の経験で培われた各国大使館とのリレーションや、最新の審査傾向に関する深い知見は、複雑なケースほどその真価を発揮します。

また、法人向けのサービスが充実している点も特筆すべきです。企業の海外赴任や出張者向けのビザをまとめてサポートするなど、ビジネスシーンでの利用価値も非常に高いと言えます。過去にビザ申請で拒否された経験がある方の再申請サポートなど、困難な状況にある申請者にとっても頼れる存在です。「このビザは取得が難しいかもしれない」と感じたら、まず相談してみる価値のある専門業者です。

(参照:株式会社ビューティフルツアー公式サイト)

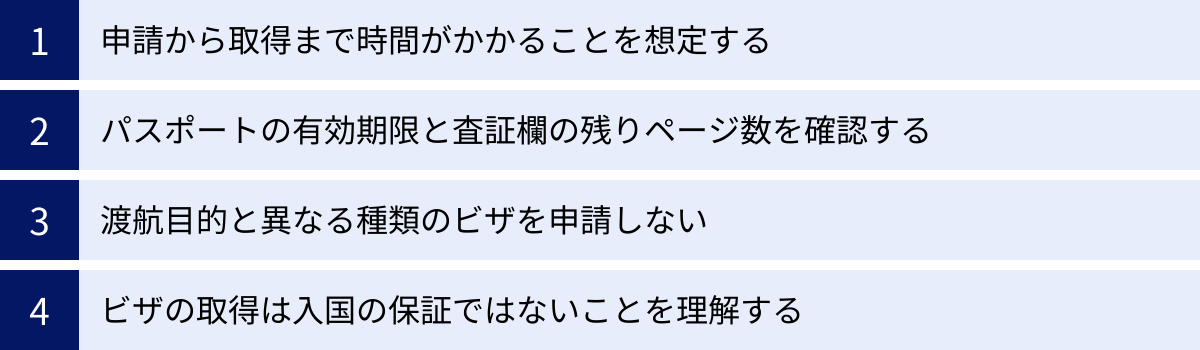

ビザを取得する際の4つの注意点

ビザ申請は、慎重さと計画性が求められるプロセスです。たとえ書類を完璧に揃えたつもりでも、思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。ここでは、ビザ申請で失敗しないために、特に心に留めておくべき4つの重要な注意点を解説します。

① 申請から取得まで時間がかかることを想定する

ビザ申請における最大の注意点は、「時間」です。 多くの人が「申請すればすぐに発給されるだろう」と楽観視しがちですが、実際には想定以上に長い時間がかかるケースが少なくありません。

審査期間は、渡航先の国、申請するビザの種類、そして申請時期によって大きく変動します。例えば、電子ビザ(e-Visa)なら数日で結果が出ることが多い一方、アメリカやシェンゲン協定加盟国などの長期滞在ビザは1ヶ月以上、場合によっては数ヶ月を要することもあります。また、夏休みや年末年始といった旅行シーズン前は申請が集中し、通常よりも審査期間が長くなる「繁忙期」となります。

この時間的要因を軽視していると、「航空券は取ったのに、出発日までにビザが間に合わない」という最悪の事態に陥りかねません。海外渡航の計画は、まずビザ取得に必要な期間を調べ、そこから逆算して航空券の予約やその他の準備を進めるのが鉄則です。 「念のため」という気持ちで、大使館が公表している標準的な審査期間よりも、さらに1〜2週間程度の余裕を持たせて申請スケジュールを組むことを強くお勧めします。

② パスポートの有効期限と査証欄の残りページ数を確認する

ビザ申請の前提となるパスポートですが、ただ持っていれば良いというわけではありません。パスポート自体が、渡航先国が定める条件を満たしている必要があります。

最も重要なのが「残存有効期間」です。多くの国では、ビザ申請時や入国時に「パスポートの有効期間が6ヶ月以上残っていること」を条件としています。これは、万が一現地で滞在が延長された場合でも、滞在者が有効な身分証明書を所持している状態を確保するための措置です。自分のパスポートの有効期限が迫っている場合は、ビザ申請の前に、まずパスポートの更新(切替発給)手続きを済ませなければなりません。パスポートの更新にも1〜2週間程度かかるため、これも含めたスケジュール管理が必要です。

もう一つ見落としがちなのが「査証(ビザ)欄の余白ページ」です。ビザはパスポートの査証ページにシールで貼付されるため、そのための空きスペースが求められます。国によっては「見開きの未使用ページが2ページ以上必要」などと具体的に指定されています。頻繁に海外渡航をされる方は、スタンプでページが埋まっていないか、事前に必ず確認しましょう。余白が足りない場合は、パスポートの「増補」申請(ページを増やす手続き)を行うか、更新する必要があります。

③ 渡航目的と異なる種類のビザを申請しない

ビザは、渡航目的ごとに厳密に種類が分かれています。この原則を軽視し、実際の渡航目的と異なる種類のビザを申請することは、絶対にしてはいけません。

例えば、「本当は現地で働きたいが、就労ビザは取得が難しいから、とりあえず取得しやすい観光ビザで入国してしまおう」といった考えは非常に危険です。これは「虚偽の申請」と見なされ、ビザ審査の段階で発覚すれば即座に発給拒否となります。たとえ運良く観光ビザが発給されて入国できたとしても、現地で不法就労が発覚すれば、強制送還や罰金、そして将来にわたってその国への入国が永久に禁止されるといった、極めて深刻な事態を招きます。

申請書に記載する渡航目的と、提出する証明書類(雇用契約書や入学許可証など)との間に矛盾がないように、正直に、そして正確に申請を行うことが大前提です。自分の活動内容に最も合致したビザはどれなのかを正確に把握し、正しいカテゴリーで申請することが、結果的に最も確実な道筋となります。

④ ビザの取得は入国の保証ではないことを理解する

苦労してビザを取得できたからといって、100%安心はできません。これは非常に重要な心構えですが、「ビザの取得=入国の完全な保証」ではないのです。

ビザは、渡航先国の大使館が発行する「入国審査を受ける資格があることを推薦する書類」に過ぎません。最終的に、あなたに入国を許可するかどうかの決定権を持っているのは、渡航先空港の入国審査官です。

入国審査官は、あなたがビザを持っていても、改めて渡航目的や滞在期間、所持金などについて質問することがあります。その際の受け答えの態度が不審であったり、話の内容がビザ申請時の内容と食い違っていたりすると、「入国目的が疑わしい」と判断され、入国を拒否される可能性もゼロではありません。

ビザを取得した後も、気を抜かずに渡航に臨む必要があります。入国審査では、審査官の質問に対して正直かつ明確に答えることが重要です。また、ホテルの予約確認書や帰りの航空券の控え、留学先の入学許可証など、渡航目的を証明できる書類は、すぐに提示できるよう手荷物に入れておくことをお勧めします。ビザはあくまでスタートラインであり、最後の入国審査をクリアして初めて、あなたの渡航目的が達成されるのです。

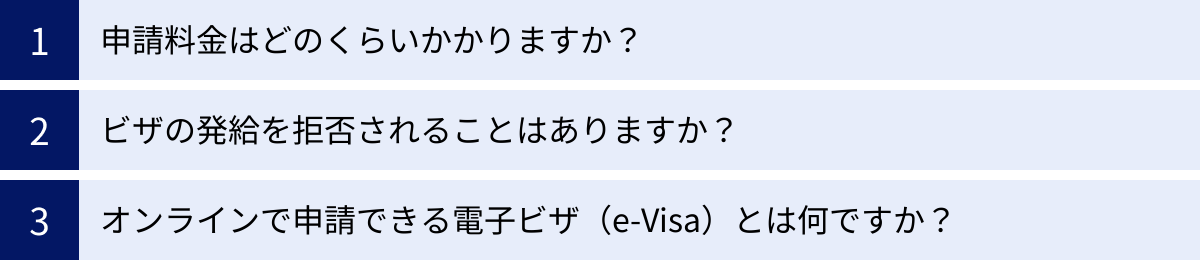

ビザ取得に関するよくある質問

ビザ申請の準備を進めていると、様々な疑問が湧いてくるものです。ここでは、多くの人が抱きがちな質問とその回答をまとめました。

申請料金はどのくらいかかりますか?

ビザの申請料金は、一概に「いくら」と言い切ることができません。料金は、渡航先の国、申請するビザの種類(観光、就労、学生など)、滞在期間、そして入国可能回数(シングル、マルチプル)など、様々な要因によって大きく異なるからです。

目安として、短期滞在ビザであれば数千円から1万円程度、就労ビザや学生ビザといった長期滞在ビザでは1万円から数万円、場合によってはそれ以上になることもあります。また、国によっては相互主義に基づき、日本人がその国のビザを申請する際の料金と、その国の人が日本のビザを申請する際の料金が同等に設定されていることもあります。

さらに、注意が必要なのは、支払う費用が「大使館に納める申請実費」だけではない場合があることです。

- ビザ申請センター(VAC)サービス料: 大使館が受付業務を外部委託している場合、申請実費とは別に、VACへのサービス手数料(数千円程度)がかかります。

- 代行手数料: 旅行代理店や専門業者に代行を依頼した場合は、当然ながらその業者に支払う代行手数料が別途必要になります。

したがって、正確な料金を知るためには、必ず渡航先国の大使館・領事館の公式ウェブサイトで、ご自身が申請するビザカテゴリーの最新の料金表を確認する必要があります。支払い方法も現金のみ、クレジットカード可など指定があるため、併せて確認しておきましょう。

ビザの発給を拒否されることはありますか?

はい、残念ながらビザの発給が拒否される可能性は十分にあります。 ビザは申請すれば必ずもらえるものではなく、厳格な審査の結果、発給基準を満たしていないと判断されれば拒否されます。

発給が拒否される主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。

- 書類の不備・不足: 提出書類に不備があったり、必要な書類が揃っていなかったりするケース。最も多い拒否理由の一つです。

- 虚偽の記載: 申請書に事実と異なる情報を記載した場合。これは最も悪質と見なされます。

- 経済的基盤の証明不足: 滞在中の費用を賄えるだけの十分な資金があることを証明できない場合。「不法就労や不法滞在を企んでいるのではないか」と疑われる原因になります。

- 渡航目的への疑義: 申請された渡航目的の信憑性が低い、あるいは不明瞭だと判断された場合。

- 過去の経歴: 申請先の国や他国で、過去にオーバーステイ(不法滞在)や犯罪歴などがある場合。

- 帰国の意思が不明確: 申請者が滞在期間終了後にきちんと自国へ帰国する意思があることを示せない場合。

通常、ビザが拒否された場合、その具体的な理由は申請者には開示されないことがほとんどです。拒否された後に再申請すること自体は可能ですが、拒否された原因を自分なりに分析し、その問題点を解消しない限り、再び拒否される可能性が高いと言えます。

オンラインで申請できる電子ビザ(e-Visa)とは何ですか?

電子ビザ(e-Visa、イ―ビザ)とは、従来の紙ベースの申請とは異なり、ビザの申請、手数料の支払い、そしてビザの発給(受領)まで、すべての手続きがインターネット上で完結するシステムのことです。

このシステムの最大のメリットは、その利便性とスピードです。申請者は、大使館やビザ申請センターに直接足を運ぶ必要がなく、自宅やオフィスのパソコンから24時間いつでも申請できます。必要書類もスキャンしてアップロードする形式が一般的です。審査期間も比較的短く、早ければ即日〜数日で結果がメールで送られてくるため、急な渡航計画にも対応しやすいのが特徴です。

電子ビザを導入している国の例としては、オーストラリア(ETA)、トルコ、インド、カンボジア、ケニアなどが挙げられます。(注:アメリカのESTAは、厳密にはビザ免除プログラムにおける電子渡航認証システムでありビザではありませんが、同様のオンライン手続きとしてよく知られています。)

一方で、電子ビザを利用する際には注意点もあります。

- 導入国が限られている: すべての国が導入しているわけではありません。

- 公式サイトを装った偽サイトの存在: 大使館の公式サイトとそっくりな偽サイトを作成し、法外な手数料を請求したり、個人情報を抜き取ったりする詐欺が多発しています。申請する際は、URLをよく確認し、必ず本物の公式サイトから手続きを行うようにしてください。

- システムトラブル: オンラインシステム特有のサーバーダウンやエラーが発生する可能性もゼロではありません。

利便性が高い電子ビザですが、その手軽さゆえの注意点も理解した上で、賢く活用することが重要です。