「海外の社会問題に関心があるけれど、何から始めたらいいかわからない」「自分の専門分野を、もっと現場で深く学びたい」「何か新しいことに挑戦して、自分を変えるきっかけが欲しい」

もしあなたがこのように考えているなら、「スタディツアー」がその答えになるかもしれません。スタディツアーは、単なる観光旅行とは一線を画し、特定のテーマについて現地で深く学び、体験することに主眼を置いた旅のスタイルです。

この記事では、スタディツアーとは何かという基本的な定義から、ボランティアや観光ツアーとの違い、参加するメリット・デメリット、そして具体的なプログラムの選び方まで、網羅的に解説します。社会課題、国際協力、歴史、環境問題など、さまざまなテーマに触れながら、スタディツアーがあなたの視野を広げ、将来の可能性を切り拓く貴重な機会であることをお伝えします。

この記事を読み終える頃には、スタディツアーの全体像を理解し、あなた自身の興味や目的に合ったプログラムを見つけるための具体的な一歩を踏み出せるようになっているでしょう。さあ、知的好奇心を満たし、世界と自分を再発見する旅への扉を開いてみましょう。

目次

スタディツアーとは

スタディツアーとは、その名の通り「学習(Study)」を目的とした「旅行(Tour)」のことです。一般的な観光旅行が名所旧跡を巡ったり、レジャーを楽しんだりすることを主な目的とするのに対し、スタディツアーは特定のテーマについて、その現場を訪れて見聞を広め、専門家や現地の人々と交流し、深い学びを得ることを最大の目的としています。

この旅の形態は、単に知識をインプットするだけでなく、現地のリアルな空気に触れ、五感を通して学ぶ「体験学習」の側面が非常に強いのが特徴です。たとえば、開発途上国の貧困問題をテーマにしたツアーであれば、スラム街の現状を視察したり、現地で活動するNPO/NGOのスタッフから直接話を聞いたり、地域住民とワークショップを行ったりします。また、環境問題をテーマにするなら、熱帯雨林の伐採現場や、サステナブルな取り組みを実践しているコミュニティを訪れるでしょう。

このように、スタディツアーは、普段の生活やメディアを通じて断片的に得る情報だけでは決してわからない、課題の背景にある複雑な構造や、そこに生きる人々の想いや営みを肌で感じることができる貴重な機会です。参加者は学生に限定されず、社会人やシニア層まで幅広く、それぞれの問題意識や知的好奇心に基づいて参加します。

スタディツアーの起源は、教育旅行や研修旅行に遡ることができますが、近年、特に注目を集めるようになった背景には、SDGs(持続可能な開発目標)への関心の高まりがあります。貧困、教育、ジェンダー、環境、平和など、世界が直面するさまざまな課題に対して、自分に何ができるのかを考え、行動したいと願う人々にとって、スタディツアーは課題の現場を理解するための第一歩として最適な手段となっています。

また、グローバル化が進む現代社会において、異文化を理解し、多様な価値観を持つ人々と協働していく能力は不可欠です。スタディツアーは、現地の人々との直接的な交流を通じて、固定観念や偏見を取り払い、真の国際感覚を養うための絶好のトレーニングの場ともいえます。そこでの出会いや経験は、参加者の視野を劇的に広げ、物事を多角的に捉える力を育んでくれます。

よくある質問として、「語学力に自信がないのですが、参加できますか?」という声が聞かれます。もちろん、現地の言語や英語が堪能であれば、より深いコミュニケーションが可能になりますが、多くのスタディツアーでは通訳が同行したり、現地のコーディネーターがサポートしてくれたりするため、語学力は必ずしも必須ではありません。大切なのは、知りたい、学びたいという強い意欲と、相手を尊重し理解しようとする謙虚な姿勢です。

総括すると、スタディツアーは単なる物見遊山の旅ではなく、知的好奇心を満たし、社会への問題意識を深め、自己の成長を促すための「学びのプラットフォーム」です。本やインターネットでは得られない生きた知識と経験は、参加者の人生観やキャリアプランに大きな影響を与え、より豊かで意味のある人生を歩むための羅針盤となる可能性を秘めているのです。

スタディツアーと他の旅行との違い

スタディツアーは「学習」を目的とする点で、他の旅行形態とは明確な違いがあります。ここでは、特に混同されやすい「ボランティア」「観光ツアー」「語学留学」との違いを具体的に解説し、それぞれの目的や活動内容を比較してみましょう。

| スタディツアー | ボランティア | 観光ツアー | 語学留学 | |

|---|---|---|---|---|

| 主目的 | 特定のテーマに関する学習・体験・考察 | 労働力の提供による社会貢献・支援 | 観光地の訪問・レジャー・娯楽 | 特定の言語能力の習得・向上 |

| 活動内容 | 現場の視察、専門家との対話、現地住民との交流、ワークショップ | 学校建設、植林、教育支援、配給活動などの具体的な作業 | 観光名所巡り、ショッピング、グルメ、アクティビティ | 語学学校での授業、ホームワーク、言語交換 |

| 訪問先 | 社会課題の現場、NPO/NGOの活動拠点、歴史的遺構、特定の産業地域など | 支援を必要とするコミュニティ、被災地、環境保護区など | 有名な観光地、リゾートエリア、商業施設など | 語学学校が設置されている都市や地域 |

| 求められる姿勢 | 知的好奇心、探求心、学ぶ意欲、考察力 | 献身性、協調性、責任感、労働意欲 | 楽しむ心、リラックス、消費意欲 | 学習意欲、継続性、コミュニケーション能力 |

| 期間の目安 | 数日〜数週間 | 数週間〜数年以上 | 数日〜2週間程度 | 数週間〜数年以上 |

ボランティアとの違い

スタディツアーとボランティアは、どちらも社会貢献や国際協力に関わる活動という点で共通項がありますが、その主目的と活動の主体が根本的に異なります。

ボランティア活動の主目的は、「労働力の提供」を通じて、特定の課題解決に直接的に貢献することです。たとえば、開発途上国で学校を建設する、被災地で瓦礫を撤去する、孤児院で子どもたちの世話をするといった活動がこれにあたります。ここでの主役はあくまで「支援を必要としている人々」であり、参加者はそのニーズに応えるための「働き手」としての役割を担います。したがって、求められるのは労働意欲や責任感、そして現地の状況に合わせた柔軟な対応力です。

一方、スタディツアーの主目的は、「学習と体験」を通じて、特定のテーマに対する理解を深めることにあります。もちろん、プログラムによっては清掃活動や植林など、ボランティア的な要素が含まれることもありますが、それはあくまで学習の一環として位置づけられます。活動の中心は、現地の状況を視察し、専門家や当事者から話を聞き、参加者同士でディスカッションを行い、課題の背景や構造を多角的に理解することです。ここでの主役は「学びたい参加者」自身であり、ツアーは参加者の知的好奇心を満たすために設計されています。

簡単に言えば、ボランティアが「与える(Give)」ことに重点を置くのに対し、スタディツアーは「受け取る(Take/Learn)」ことに重点を置くと整理できます。どちらが優れているというわけではなく、目的が異なるのです。社会課題に対して「まずは自分の体を使って直接的に貢献したい」と考えるならボランティアが、「まずは現状を深く知り、問題の本質を理解したい」と考えるならスタディツアーが適しているといえるでしょう。

観光ツアーとの違い

スタディツアーと観光ツアーの違いは、目的が「学び」か「楽しみ」かという点で最も明確です。

観光ツアーの目的は、非日常的な空間でリフレッシュし、レジャーや娯楽を楽しむことにあります。有名な世界遺産を訪れたり、美しいビーチでリラックスしたり、現地の美味しい食事やショッピングを満喫したりすることが中心となります。訪問先は、多くの観光客を受け入れるために整備された場所がほとんどで、参加者は「お客様」として快適で安全なサービスを享受します。

対照的に、スタディツアーの目的は「学びと考察」です。訪問先は、必ずしも快適で美しい場所とは限りません。むしろ、貧困や環境破壊、紛争の爪痕といった、社会が抱える「負」の側面に光を当てることも多くあります。参加者は「お客様」ではなく、「学ばせてもらう訪問者」という謙虚な姿勢で、時に厳しい現実と向き合うことが求められます。そこでは、楽しむことよりも、見て、聞いて、感じたことから何を考え、学ぶかという内省的なプロセスが重視されます。

たとえば、カンボジアを訪れる場合、観光ツアーであればアンコールワットの壮大な遺跡群を巡ることがハイライトになるでしょう。しかし、平和学習をテーマにしたスタディツアーであれば、ポル・ポト政権による大虐殺の歴史を伝えるトゥールスレン虐殺博物館やキリングフィールドを訪れ、その悲劇から何を学ぶべきかを深く考える時間が設けられます。

もちろん、スタディツアーにも現地の文化に触れたり、美味しい食事を楽しんだりする時間は含まれますが、それらもすべて学習テーマと関連付けて捉えられます。スタディツアーは、表層的な観光では決して見えてこない、その土地の歴史や文化、社会の深層部にまで踏み込んでいく知的な冒険なのです。

語学留学との違い

スタディツアーと語学留学は、海外で何かを学ぶという点では共通していますが、その「学ぶ対象」が大きく異なります。

語学留学の主目的は、文字通り「特定の言語能力(例:英語、スペイン語など)を習得・向上させること」です。そのための活動の中心は、語学学校での授業、宿題、クラスメートとの会話練習などになります。生活の拠点も語学学校がある都市となり、学習の成果はTOEICやTOEFLといったスコアで客観的に測られることが多くなります。期間も数週間から数年に及び、長期的なコミットメントが必要です。

一方、スタディツアーの主目的は、「特定のテーマ(例:環境問題、国際協力など)について学ぶこと」です。言語は、そのテーマを学ぶためのツール(道具)ではありますが、目的そのものではありません。活動の中心は、語学学校の教室ではなく、テーマに関連する現場(フィールド)での視察や交流になります。期間も数日から数週間と比較的短期間です。

例えば、「フィリピンの環境問題」をテーマにしたスタディツアーに参加する場合、英語は現地の人々とコミュニケーションをとるための重要なツールになりますが、ツアーの目的は英語力を上げることではなく、マングローブの植林活動を体験したり、ゴミ問題に取り組むコミュニティを訪問したりして、環境問題への理解を深めることです。

要するに、語学留学が「言語そのもの」を学ぶのに対し、スタディツアーは「言語を使って何かを学ぶ」という違いがあります。「将来、国際的な分野で活躍するために、まずは語学力を徹底的に鍛えたい」という人には語学留学が、「特定の社会課題について、現場の空気に触れながら集中的に学びたい」という人にはスタディツアーが、それぞれ適した選択肢となるでしょう。

スタディツアーの主な目的

人々がスタディツアーに参加する動機はさまざまですが、その根底にはいくつかの共通した目的が存在します。それは単に知識を得るだけでなく、自己を変革させ、社会との関わり方を見つめ直すという、より深い次元での学びを求める姿勢です。ここでは、スタディツアーが持つ主な目的を掘り下げてみましょう。

一つ目の大きな目的は、「社会課題に対する当事者意識の醸成」です。私たちは日々、ニュースやインターネットを通じて、世界中の貧困、紛争、環境破壊といった問題に触れています。しかし、それらの情報はどこか遠い世界の出来事として、自分とは切り離された「知識」として受け止められがちです。スタディツアーは、その情報と現実との間の溝を埋める役割を果たします。たとえば、児童労働の問題に関心がある人が、実際に現地の工場で働く子どもたちの姿を目の当たりにし、その家族から話を聞いたとき、その問題は単なる統計データではなく、血の通った一人ひとりの物語として、胸に突き刺さることでしょう。このように、課題の現場に身を置き、当事者の声に耳を傾けることで、問題が「他人事」から「自分事」へと変わり、解決に向けた強い動機や責任感が芽生えるのです。

二つ目の目的は、「異文化理解と多角的視点の獲得」です。私たちは無意識のうちに、自分が生まれ育った社会の価値観や常識を「当たり前」のものとして捉えています。スタディツアーは、その「当たり前」が決して普遍的なものではないことを教えてくれます。現地でのホームステイや学校交流、地域住民との対話を通じて、異なる生活様式、食文化、宗教観、時間の捉え方などに触れる経験は、時にカルチャーショックを伴いますが、それこそが自らの視野を広げる絶好の機会となります。たとえば、日本では「時間を守ること」が絶対的な美徳とされますが、ある国では人間関係やその場の空気を優先することの方が重要だと考えられているかもしれません。どちらが正しくてどちらが間違っているという問題ではなく、多様な価値観が存在することを知り、それらを尊重する姿勢を学ぶことが重要です。こうした経験を通じて、固定観念から解放され、物事を一つの側面からだけでなく、複数の視点から捉える柔軟な思考力が養われます。

三つ目の目的は、「専門分野の深化と理論の検証」です。特に大学生や研究者にとって、スタディツアーは非常に有益な学びの場となります。大学の講義や文献で学んだ理論や知識が、実際の現場でどのように機能しているのか、あるいはどのような課題に直面しているのかを自らの目で確かめることができます。たとえば、国際開発学を専攻する学生が、マイクロファイナンス(小規模融資)の理論を学んだ後、実際にその制度を利用して起業した女性たちのコミュニティを訪問したとします。そこで彼女たちの成功事例だけでなく、返済の困難さや地域社会との軋轢といった課題も聞くことができれば、その理論に対する理解はより立体的で深みのあるものになるでしょう。教科書の中の平面的な知識が、現地のリアルな文脈と結びつくことで、生きた知恵へと昇華されるのです。これは、卒業論文や将来の研究テーマを見つける上でも大きなヒントとなります。

最後に、「自己成長とキャリア形成への動機付け」という目的も欠かせません。慣れない環境に身を置き、さまざまな困難や予期せぬ出来事に直面する中で、参加者は自らの無力さや弱さと向き合うことになります。しかし、それを乗り越えようと試行錯誤する過程で、問題解決能力やコミュニケーション能力、精神的な強さが培われます。また、同じ志を持つ仲間や、現地で情熱を持って活動する人々との出会いは、大きな刺激となります。「自分もこんな風に社会に貢献したい」「将来はこの分野で専門性を高めたい」といった具体的な目標が見つかることも少なくありません。スタディツアーは、自分が本当にやりたいことは何か、どのような人生を送りたいのかを深く内省し、将来のキャリアを描くための重要なきっかけを与えてくれるのです。

スタディツアーでできること・学べるテーマの例

スタディツアーの魅力は、そのテーマの多様性にあります。参加者は自らの興味や問題意識に応じて、世界中、あるいは日本国内のさまざまな「学びの現場」を訪れることができます。ここでは、代表的なテーマとその具体例をいくつか紹介します。

国際協力や社会課題への理解

これはスタディツアーの最も代表的なテーマの一つです。開発途上国が抱える貧困、教育格差、衛生問題、児童労働、ジェンダーといった課題の現場を訪れ、その原因や解決に向けた取り組みを学びます。

- 訪問先の例: フィリピンの貧困地域(スモーキーマウンテンなど)、カンボジアの孤児院や地雷撤去活動の現場、インドのスラム街、アフリカ諸国の農村部など。

- 活動内容: 現地で活動するNPO/NGOのスタッフから事業内容の説明を受け、活動に同行する。スラムに住む人々や農村の女性たちと交流し、生活の現状や課題について直接話を聞く。フェアトレード製品の生産者を訪ね、その仕組みと影響を学ぶ。マイクロクレジット(小規模融資)の現場を視察するなど。

- 学び: 国際協力の理想と現実を肌で感じることができます。支援の難しさや、現地の人々の主体性を尊重することの重要性など、単なる同情や哀れみではない、課題との向き合い方を学ぶことができます。

異文化交流と相互理解

特定の社会課題というよりは、異なる文化を持つ人々との交流そのものを目的とするスタディツアーです。グローバル化が進む現代において、多様なバックグラウンドを持つ人々と円滑な関係を築く能力は不可欠です。

- 訪問先の例: 伝統的な生活様式が残るアジアの少数民族の村、ヨーロッパの多文化共生が進む都市、アメリカの移民コミュニティなど。

- 活動内容: 現地の家庭にホームステイし、生活を共にする。現地の学校を訪問し、同世代の若者と交流する。地域の祭りに参加したり、伝統料理を一緒に作ったりする。現地の言語を学ぶワークショップに参加するなど。

- 学び: 自文化の常識を客観的に見つめ直し、多様な価値観を受け入れる柔軟性が養われます。言葉が通じなくても、ジェスチャーや笑顔で心を通わせる経験は、コミュニケーションの本質を教えてくれます。

歴史や平和学習

過去の歴史的な出来事が、現代社会にどのような影響を与えているのかを学ぶテーマです。特に、戦争や紛争、人権侵害といった悲劇の歴史を学び、平和の尊さを考えます。

- 訪問先の例: ポーランドのアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所跡、カンボジアのキリングフィールド、ベトナム戦争の戦跡、南アフリカのアパルトヘイト博物館、日本の広島・長崎・沖縄など。

- 活動内容: 負の遺産とされる場所をガイドと共に訪れ、歴史的な背景を学ぶ。戦争や紛争の体験者(語り部)から直接話を聞く。平和記念資料館などを訪れ、遺品や記録に触れる。参加者同士でディスカッションを行い、平和を築くために何ができるかを考える。

- 学び: 歴史の事実を知識として知るだけでなく、その場所の空気や語り部の言葉を通じて、感情を伴った記憶として刻むことができます。平和が当たり前ではないことを実感し、未来への責任を考えるきっかけとなります。

環境問題とサステナビリティ

地球温暖化、生物多様性の損失、ゴミ問題、再生可能エネルギーなど、持続可能な社会の実現に向けたテーマを学びます。SDGsへの関心の高まりと共に、非常に人気のある分野です。

- 訪問先の例: コスタリカのエコツーリズム先進地、ボルネオの熱帯雨林保護区、ドイツの再生可能エネルギー施設、日本の里山や有機農業の現場、海洋プラスチック問題に直面する海岸など。

- 活動内容: 熱帯雨林での植林活動や野生動物の生態調査に参加する。最先端の環境技術を視察する。環境保護活動家から話を聞く。リサイクル施設の仕組みを学ぶ。サステナブルな暮らしを実践するコミュニティで生活体験をするなど。

- 学び: 環境問題が自分たちの生活と密接に繋がっていることを実感できます。グローバルな課題解決に向けた先進的な取り組みに触れることで、自らのライフスタイルを見直し、具体的なアクションを起こすためのヒントを得られます。

防災・減災学習

自然災害の多い日本ならではのスタディツアーです。過去の災害の教訓を学び、将来の被害を最小限に抑えるための知識と備えを身につけます。

- 訪問先の例: 東日本大震災の被災地(岩手、宮城、福島)、阪神・淡路大震災の被災地(兵庫)、熊本地震の被災地など。

- 活動内容: 語り部から震災当時の状況や避難生活の様子を聞く。復興に向けた街づくりの現場を視察する。防災センターで地震や津波のシミュレーションを体験する。地域の防災訓練に参加するなど。

- 学び: 災害の恐ろしさと、日頃の備えの重要性を痛感します。被災された方々の経験から、コミュニティの繋がりや助け合いの大切さなど、多くの教訓を得ることができます。

医療・福祉

将来、医療や福祉の分野で働くことを目指す学生などに人気のテーマです。国内外の医療・福祉制度や現場の課題を学びます。

- 訪問先の例: 開発途上国の地方クリニックや保健所、タイのHIVホスピス、北欧の先進的な高齢者介護施設、日本の地域包括ケアシステムの先進事例地域など。

- 活動内容: 現地の医療従事者にインタビューし、課題や工夫を聞く。施設の利用者と交流する。公衆衛生に関する啓発活動を見学する。日本の医療制度との比較検討を行うなど。

- 学び: 文化や社会制度が異なると、医療や福祉のあり方も大きく異なることを理解できます。限られた資源の中で工夫を凝らす現場から、多くの気づきを得ることができ、自らが目指す医療・福祉の姿を考える上で貴重な経験となります。

スタディツアーに参加する5つのメリット

スタディツアーへの参加は、時間も費用もかかる決断ですが、それに見合う、あるいはそれ以上の価値ある経験をもたらしてくれます。ここでは、参加することで得られる主な5つのメリットを詳しく解説します。

① 現地のリアルな状況を直接体験できる

スタディツアー最大のメリットは、何といっても「百聞は一見にしかず」を実践できることです。本やテレビ、インターネットで得られる情報は、どれだけ詳細であっても二次的な情報に過ぎません。しかし、現地に足を運ぶことで、その場の空気、人々の息づかい、街の匂いや音といった、五感で感じる情報が知識にリアリティと深みを与えます。

たとえば、「フィリピンの貧困問題」について学ぶ際、スラム街の写真をいくら見ても、その過酷さを本当の意味で理解することは難しいかもしれません。しかし、実際にその場を歩き、鼻をつく生活排水の匂いや、すぐそばを走り抜けるバイクの騒音、そして厳しい環境の中でもたくましく生きる子どもたちの笑顔に触れたとき、その問題は単なる社会問題ではなく、あなたの心に直接訴えかける生々しい現実となります。この強烈な原体験は、問題に対する関心を一過性のものでなく、持続的なものに変える力を持っています。

② 興味のある分野の専門知識が深まる

大学の授業や独学で得た知識は、しばしば断片的で抽象的なものになりがちです。スタディツアーは、その理論的な知識と、生きた現実とを結びつける「橋渡し」の役割を果たします。

環境学を学ぶ学生が、アマゾンの熱帯雨林を訪れ、違法伐採の現場を目の当たりにしたとします。教科書で学んだ「生物多様性の損失」という言葉が、具体的な動植物の姿や、先住民の生活への影響と結びつくことで、その意味の重さが全く違って感じられるでしょう。また、現地で長年活動する研究者やNPOスタッフから直接話を聞く機会は、学術論文からは得られない、実践的な知見や最新の動向を知る絶好のチャンスです。現場での学びは、既存の知識を検証し、新たな問いを生み出し、あなたの専門性をより確固たるものにしてくれます。

③ 多様な価値観に触れて視野が広がる

私たちは、知らず知らずのうちに自国の文化や社会の「常識」を物差しの基準にして物事を判断しています。スタディツアーは、その固定化された物差しを打ち破り、思考の柔軟性を高める機会を与えてくれます。

たとえば、日本では時間に正確であることが高く評価されますが、南米のある国では、約束の時間に多少遅れることは許容範囲であり、それよりも目の前の人との会話を楽しむことを優先する文化があるかもしれません。これに初めて触れたとき、あなたは苛立ちを覚えるかもしれませんが、次第に「どちらが正しいか」ではなく「そういう価値観もあるのか」と受け止められるようになります。このような経験を重ねることで、文化的な背景の違いを理解し、尊重する姿勢が自然と身につきます。この多角的な視点は、グローバル社会を生き抜く上で不可欠なスキルであり、あなたの人間的な魅力を高めることにも繋がるでしょう。

④ 同じ志を持つ仲間と出会える

スタディツアーには、共通のテーマに関心を持つ、さまざまな年齢や背景の人々が集まります。数日から数週間にわたるプログラムを共に過ごし、寝食を共にし、時には厳しい現実に直面し、夜遅くまで語り合う中で、表面的ではない深い絆が生まれます。

同じものを見て、感じ、考え、議論を交わす経験は、一生涯の友人を得るきっかけになります。ツアー中はもちろん、帰国後も情報交換をしたり、共同で新たな活動を始めたりと、その関係は続いていきます。一人では難しいことも、仲間がいれば乗り越えられます。ここで得られる人的ネットワークは、あなたの人生における貴重な財産となることは間違いありません。将来、同じ分野で働く同僚になる可能性も十分にあります。

⑤ 将来のキャリアを考えるきっかけになる

「自分は将来何をしたいのだろうか」「今の仕事は本当に自分に合っているのだろうか」といった漠然とした悩みを抱えている人にとって、スタディツアーは自己と向き合い、進むべき道を見つけるための羅針盤となり得ます。

非日常的な環境に身を置き、強烈な体験をすることで、自分の本当に大切なものや、情熱を傾けられるものが何であるかに気づかされることがあります。現地で精力的に活動するNPO職員の姿に感銘を受け、国際協力の道を志すようになるかもしれません。あるいは、地域の伝統文化を守ろうとする人々の姿に、地元での起業という新たな目標を見出すかもしれません。スタディツアーは、キャリアの選択肢を広げ、具体的な目標設定を後押ししてくれます。就職活動を控えた学生にとっては、エントリーシートや面接で語れる、説得力のある「自分だけの物語」を手に入れる機会にもなるでしょう。

スタディツアーの2つのデメリット

スタディツアーは多くのメリットをもたらす一方で、参加を検討する上で知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解しておくことで、より現実的な計画を立て、後悔のない選択ができます。

① 参加費用がかかる

スタディツアーに参加するための最大のハードルは、やはり費用面でしょう。特に海外を対象としたプログラムは、一般的な観光旅行よりも高額になる傾向があります。

費用が高くなる主な理由は、航空券や宿泊費といった基本的な旅費に加えて、専門的なプログラムの運営費用が上乗せされるためです。これには、訪問先との調整費用、専門家や通訳への謝礼、事前学習用の教材費、現地での安全管理費などが含まれます。これらの費用は、質の高い学びの機会を提供するために不可欠なものです。

具体的な金額は行き先や期間、プログラム内容によって大きく異なりますが、例えばアジア方面への10日間のスタディツアーであれば20万円~40万円程度、欧米やアフリカ方面であれば30万円~50万円以上かかることも珍しくありません。国内のツアーであっても、数日間のプログラムで数万円から十数万円程度の費用が必要です。

この費用を捻出するために、アルバイトに励んだり、貯蓄を切り崩したりする必要があるでしょう。ただし、主催する大学やNPO/NGOによっては、独自の奨学金制度や助成金プログラムを用意している場合があります。また、クラウドファンディングを利用して参加費用の一部を募るという方法も考えられます。費用面で参加を諦める前に、こうした支援制度がないか、主催団体に問い合わせてみることをおすすめします。

② 事前学習や準備が必要

スタディツアーは、「お金を払って連れて行ってもらう」だけの受け身な旅行ではありません。その効果を最大限に引き出すためには、参加者自身の積極的な準備とコミットメントが不可欠です。

多くのプログラムでは、出発前に複数回の事前学習会やオリエンテーションが開催されます。そこでは、訪問国の歴史や文化、社会情勢、そしてツアーのテーマに関する基本的な知識を学ぶことが求められます。指定された文献を読んだり、レポートを提出したりする必要がある場合もあります。なぜなら、予備知識が全くない状態で現地を訪れても、見聞きすることの表層しか理解できず、深い学びに繋がらないからです。たとえば、カンボジアの歴史を知らずにキリングフィールドを訪れても、その場所が持つ本当の意味を理解することはできません。

また、語学の準備も重要です。通訳が同行する場合でも、現地の言葉で「こんにちは」「ありがとう」といった簡単な挨拶ができるだけで、現地の人々との心の距離はぐっと縮まります。

これらの事前学習や準備には、相応の時間と労力がかかります。学業や仕事で忙しい人にとっては、この準備期間が大きな負担に感じられる可能性もあります。スタディツアーへの参加を決める際は、ツアー期間中だけでなく、その前後の準備や事後学習にも時間とエネルギーを割く覚悟が必要であることを理解しておく必要があります。

スタディツアーはこんな人におすすめ

スタディツアーは誰にとっても有益な経験となり得ますが、特に以下のような目的や関心を持つ人にとっては、その価値を最大限に享受できるでしょう。自分の状況と照らし合わせながら、読み進めてみてください。

国際協力や社会問題に関心がある人

「世界の貧困をなくすために何かしたい」「環境問題の解決に貢献したい」といった強い問題意識を持っていても、具体的に何から手をつければ良いのかわからない、という人は少なくありません。ニュースや本で情報を集めるだけでは、現実感が湧かず、行動に移す一歩が踏み出せないことも多いでしょう。

そんな人にとって、スタディツアーは問題の「現場」を知るための最適な入り口となります。国際協力の最前線で活動する人々の姿を目の当たりにしたり、社会課題の影響を直接受けている人々の声に耳を傾けたりすることで、漠然としていた問題意識が具体的な目標へと変わっていきます。「まずはこの分野についてもっと深く学んでみよう」「帰国したら、このNPOの活動を支援しよう」といった、次へのアクションに繋がるのです。机上の空論ではない、地に足のついた関わり方を見つけるための第一歩として、スタディツアーは非常におすすめです。

特定の分野の学びを深めたい人

大学のゼミや研究室で特定のテーマを追求している学生や、仕事で専門性を高めたいと考えている社会人にとって、スタディツアーは学びを加速させる絶好の機会です。

たとえば、都市開発を研究している学生が、海外の先進的なスマートシティを視察したり、急激な都市化によるスラム問題に直面する都市を訪れたりすることで、文献だけでは得られない立体的な知見を得られます。農業に関わる仕事をしている人が、オランダの最先端の施設園芸や、途上国の小規模農家の現状を見ることで、新たなビジネスのヒントや技術革新のアイデアを得ることもあります。

理論と実践、マクロな視点とミクロな視点を行き来することで、専門分野への理解は格段に深まります。自分の研究や仕事に行き詰まりを感じている人にとって、スタディツアーは新たな視点やインスピレーションをもたらす起爆剤となるでしょう。

将来の目標を探している人

「大学生活で何かに打ち込みたいけれど、やりたいことが見つからない」「今の会社で働き続けることに疑問を感じているけれど、他にどんな道があるのかわからない」

このように、人生の岐路やモラトリアム期間にあって、自分の将来像を描けずにいる人にこそ、スタディツアーは大きな価値をもたらします。日常から物理的に離れ、慣れない環境に身を置くことで、強制的に自分自身と向き合う時間を持つことができます。

さまざまな価値観に触れ、厳しい現実と向き合い、同じ志を持つ仲間と語り合う中で、「自分は何を大切にしたいのか」「どんな時に心が動かされるのか」といった自己の核心部分に気づかされる瞬間が訪れるかもしれません。現地で輝いている人との出会いが、自分の新たなロールモデルになることもあります。スタディツアーは、自分探しの旅であり、キャリアの可能性を広げるための探索活動でもあるのです。

新しいことに挑戦したい人

「何か新しいことを始めて、今の自分を変えたい」「マンネリ化した日常に刺激が欲しい」と考えている人にとって、スタディツアーは最高の自己投資です。

一人で海外の知らない土地へ行くのは不安でも、スタディツアーなら主催団体やコーディネーター、そして仲間がいるため、安心して一歩を踏み出すことができます。これまで経験したことのない活動に参加したり、文化の壁を乗り越えてコミュニケーションをとったりする経験は、あなたの自信と行動力を大きく育ててくれます。

困難な状況を乗り越えた達成感は、「やればできる」という自己肯定感に繋がり、帰国後の生活においても、新しいことへ挑戦するハードルを下げてくれるでしょう。変化を求めるなら、まずは環境を変えてみることです。スタディツアーは、そのための安全で効果的なプラットフォームを提供してくれます。

スタディツアーの選び方と探し方

自分に合ったスタディツアーを見つけることは、有意義な体験をするための第一歩です。ここでは、数多くのプログラムの中から最適なものを選ぶためのポイントと、具体的な探し方について解説します。

ツアーの選び方

やみくもに探すのではなく、いくつかの軸を持って絞り込んでいくことが重要です。

目的・テーマで選ぶ

これが最も重要な選択基準です。まずは、「自分は何を学びたいのか、何を知りたいのか」を自問自答してみましょう。

- 関心のある社会課題: 貧困、教育、環境、平和、ジェンダーなど、あなたが最も心を動かされるテーマは何ですか?

- 学んでいる専門分野: 大学での専攻や研究テーマ、仕事の専門分野と関連するテーマを選ぶと、学びがより深まります。

- 将来のキャリア: 将来就きたい職業(例: 国際公務員、NPO職員、教師、医療従事者)に関連する現場を訪れるのも良いでしょう。

目的が明確であればあるほど、プログラムの内容を比較検討しやすくなり、参加後の満足度も高まります。

訪問国・地域で選ぶ

テーマと並行して、どの国や地域を訪れたいかを考えます。

- 関心のある文化圏: アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパなど、特定の文化や言語に興味がある場合は、その地域から探すのも一つの方法です。

- テーマとの関連性: 学びたいテーマに最も適した国を選びましょう。たとえば、マイクロファイナンスを学びたいならバングラデシュ、エコツーリズムならコスタリカ、IT先進国ならエストニアといったように、テーマと国には密接な関係があります。

- 安全性や衛生環境: 初めての海外で不安な場合は、比較的治安が安定しており、衛生環境も整っている国から選ぶと安心です。渡航先の安全情報は、外務省の海外安全ホームページなどで必ず確認しましょう。

期間で選ぶ

自分のスケジュールに合わせて、参加可能な期間を考えます。

- 短期(数日〜1週間): 長期休暇が取りにくい社会人や、まずはお試しで参加してみたい人におすすめです。特定のテーマに絞って集中的に学びます。

- 中期(10日〜3週間): 学生の春休みや夏休みに最も多い期間設定です。一つの国をじっくりと巡り、学びを深めるのに十分な時間があります。

- 長期(1ヶ月以上): より深く現地の文化に浸ったり、インターンシップを兼ねたりする場合など、特定の目的がある人向けです。

期間が長ければ良いというわけではありません。短期間でも、中身の濃いプログラムはたくさんあります。自分の体力や予算、目的に合った期間を選ぶことが大切です。

ツアーの探し方

スタディツアーを企画・実施している団体は主に以下の3つのタイプに分けられます。

旅行会社

HISやJTB、近畿日本ツーリストといった大手旅行会社は、多様なテーマと行き先のスタディツアーを企画・販売しています。

- メリット: 航空券や宿泊先の手配、保険の案内など、旅行に関する手続きをワンストップで任せられる安心感があります。プログラムの種類が豊富で、初心者でも参加しやすいものが多く見つかります。

- 探し方: 各社のウェブサイトに「スタディツアー」や「海外ボランティア・スタディツアー」といった専門のページが設けられていることが多いので、そこから探すのが基本です。大学の生協などでパンフレットを入手することもできます。

NPO・NGO

特定の社会課題の解決に取り組むNPO(非営利組織)やNGO(非政府組織)が、自らの活動現場を訪れるスタディツアーを主催しています。

- メリット: その分野における専門性が非常に高く、より現場に近い、ディープな体験ができます。活動に情熱を注ぐスタッフや、現地の当事者と直接深く関われるのが最大の魅力です。

- 探し方: 国際協力や環境、人権など、自分の関心分野で活動しているNPO/NGOのウェブサイトを直接チェックします。国際協力NGOセンター(JANIC)のような、NGOのネットワーク組織のサイトから探すのも有効です。

大学のプログラム

多くの大学では、国際交流やキャリア支援の一環として、独自のスタディツアープログラムを実施しています。

- メリット: 参加費用の一部を大学が補助してくれたり、単位として認定されたりする場合があります。引率者も自大学の教員であることが多く、学術的なサポートが手厚いのが特徴です。参加者も同じ大学の学生なので、安心して参加できます。

- 探し方: 学内の国際センターやキャリアセンター、学部事務室の掲示板やウェブサイトを確認しましょう。定期的に説明会が開催されることも多いので、アンテナを張っておくことが重要です。

これらの探し方を組み合わせ、複数のプログラムを比較検討して、最も自分の目的に合致するスタディツアーを見つけましょう。

スタディツアーの費用相場

スタディツアーへの参加を具体的に検討する上で、費用の目安は非常に重要な情報です。ここでは、海外と国内のスタディツアーについて、一般的な費用相場と、その内訳について解説します。ただし、これはあくまで目安であり、為替レートや燃油サーチャージの変動、プログラム内容によって金額は大きく変わる点にご留意ください。

海外スタディツアーの場合

海外スタディツアーの費用は、渡航先、期間、プログラムの専門性によって大きく左右されます。

| 渡航先の目安 | 期間の目安 | 費用相場 |

|---|---|---|

| アジア諸国(フィリピン、カンボジア、ベトナムなど) | 7日〜10日間 | 15万円 〜 30万円 |

| オセアニア(オーストラリア、ニュージーランドなど) | 10日〜14日間 | 25万円 〜 45万円 |

| 北米・ヨーロッパ(アメリカ、カナダ、ドイツなど) | 10日〜14日間 | 30万円 〜 50万円 |

| アフリカ・中南米 | 10日〜14日間 | 35万円 〜 60万円以上 |

【費用に含まれる主なもの】

- 往復航空券: 費用の中で最も大きな割合を占めることが多いです。

- 現地での宿泊費: ホテル、ゲストハウス、ホームステイなど。

- 現地での食費: プログラムに含まれる食事が対象。自由食は別途自己負担。

- 現地での交通費: プログラム中の移動に使われるバスや鉄道などの費用。

- プログラム参加費: 視察先への謝礼、コーディネーターや通訳の人件費、事前学習の教材費など。

- 各種手配料: 主催団体への手数料。

【費用に含まれないことが多いもの(別途自己負担)】

- 燃油サーチャージ・空港税: 航空券代とは別にかかる諸費用。数万円になることも。

- 海外旅行保険料: 加入は必須です。1〜2週間で数千円から1万円程度。

- パスポート申請・取得費用

- ビザ(査証)申請・取得費用: 渡航国によって必要。

- 予防接種費用: 渡航国によって推奨または必須。

- 個人的な費用: 自由時間の食事代、お土産代、通信費など。

- 日本国内の交通費: 自宅から出発空港までの交通費。

海外ツアーの場合、表示されている旅行代金に加えて、5万円〜10万円程度の追加費用を見込んでおくと安心です。

国内スタディツアーの場合

国内のスタディツアーは、海外に比べて費用を大幅に抑えることができます。交通費を別にすれば、比較的参加しやすいのが魅力です。

| 地域の目安 | 期間の目安 | 費用相場(現地集合・解散の場合) |

|---|---|---|

| 日帰り | 1日 | 5,000円 〜 20,000円 |

| 1泊2日 | 2日間 | 20,000円 〜 50,000円 |

| 2泊3日〜1週間 | 3日〜7日間 | 50,000円 〜 150,000円 |

【費用に含まれる主なもの】

- プログラム参加費

- 期間中の宿泊費

- 期間中の食費

- 期間中の現地交通費

【費用に含まれないことが多いもの(別途自己負担)】

- 集合場所までの往復交通費: これが最も大きな自己負担となります。遠方から参加する場合は、新幹線代や飛行機代で数万円かかることもあります。

- 個人的な費用: 自由時間の食事代、お土産代など。

国内ツアーは、週末や連休を利用して気軽に参加できるプログラムも多いため、スタディツアーの入門編としてもおすすめです。まずは国内で関心のあるテーマ(防災、地域創生、環境など)のツアーに参加し、雰囲気を掴んでから海外に挑戦するのも良い方法です。

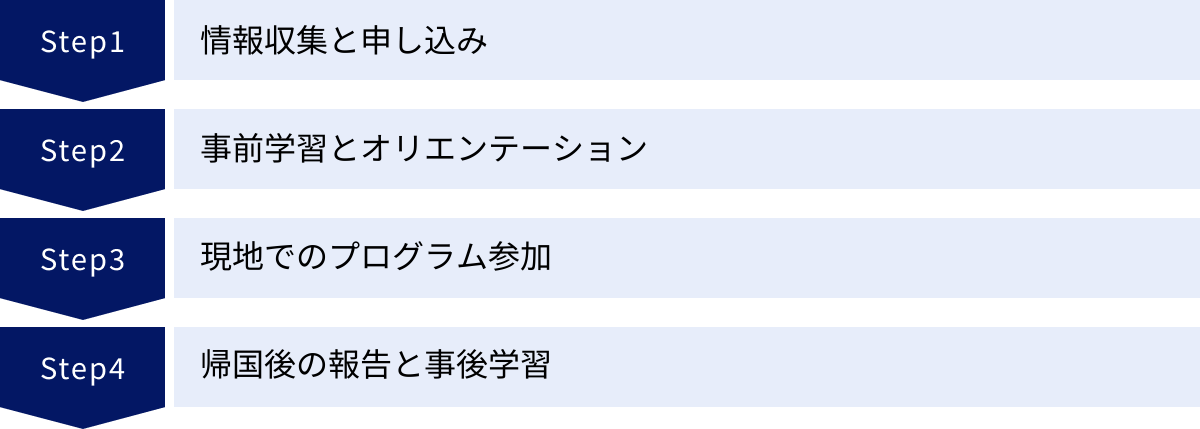

スタディツアー参加までの基本的な流れ

スタディツアーに参加したいと思ったら、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか。ここでは、情報収集から帰国後の活動まで、一連の基本的な流れを解説します。

情報収集と申し込み

すべての始まりは情報収集です。まずは、前述した「スタディツアーの探し方」を参考に、旅行会社、NPO/NGO、大学などのウェブサイトをチェックし、自分の興味や条件に合うプログラムを探します。

- プログラムの比較検討: 複数のプログラムのパンフレットや募集要項を取り寄せ、目的、内容、期間、費用、参加条件などをじっくり比較します。

- 説明会への参加: 多くの主催団体がオンラインまたは対面での説明会を実施しています。プログラムの詳細な内容だけでなく、現地の雰囲気や過去の参加者の声などを直接聞ける貴重な機会です。疑問点はここで解消しておきましょう。

- 申し込み: 参加したいプログラムが決まったら、指定された方法で申し込み手続きを行います。申込書には、志望動機などを記述する欄が設けられていることが多く、選考が行われる場合もあります。なぜこのプログラムに参加したいのか、何を学びたいのかを自分の言葉でしっかりと伝えることが重要です。

- 参加決定・手続き: 選考を通過すると、参加決定の通知が届きます。その後、参加費用の支払いや、パスポートのコピー提出、海外旅行保険の申し込みといった具体的な手続きに進みます。

事前学習とオリエンテーション

参加が決定したら、出発に向けた準備期間に入ります。この期間の過ごし方が、現地での学びの質を大きく左右します。

- 事前学習会への参加: 主催団体が設定する事前学習会には必ず参加しましょう。ここでは、訪問国の基本情報(歴史、文化、宗教、社会情勢)や、ツアーのテーマに関する基礎知識を学びます。

- 自己学習: 事前学習会で与えられた課題(参考文献を読む、レポートを作成するなど)に真剣に取り組みます。関心のあるテーマについて、自分でも関連書籍やドキュメンタリー映画などで知識を深めておくと、現地での理解度が格段に上がります。

- 参加者同士の交流: 事前学習会は、一緒に行く仲間との顔合わせの場でもあります。自己紹介をしたり、グループワークをしたりする中で、チームワークを高めていきます。

- 渡航準備: パスポートやビザの確認、予防接種、外貨の両替、荷物のパッキングなど、物理的な準備を進めます。

現地でのプログラム参加

いよいよ現地でのプログラムがスタートします。好奇心と謙虚な姿勢を忘れず、積極的に活動に参加しましょう。

- フィールドワーク: 視察、インタビュー、ワークショップなど、スケジュールに沿って活動します。五感をフル活用し、見て、聞いて、感じたことをメモや写真で記録しておきましょう。

- 現地の人々との交流: プログラムのハイライトです。言葉の壁を恐れず、笑顔とジェスチャーでコミュニケーションを図りましょう。相手の文化を尊重し、「教えてもらう」という姿勢が大切です。

- リフレクション(振り返り): 毎日の活動後には、参加者全員でその日の出来事や感じたこと、考えたことを共有する「リフレクション」の時間が設けられることがほとんどです。他者の意見を聞くことで、自分の視点だけでは気づかなかった発見があり、学びが深まります。

- ジャーナル(日誌)の記録: リフレクションで話したことや、その日一日で考えたことを、自分自身の言葉でジャーナルに書き留めておくことを強くおすすめします。これは、帰国後に学びを整理し、報告書を作成する上で非常に役立つ資料となります。

帰国後の報告と事後学習

スタディツアーは、帰国して終わりではありません。現地での経験を自分の中に定着させ、次のアクションに繋げていくプロセスが重要です。

- 報告会の実施・参加: 主催団体による報告会で、自分の学びや経験を発表します。プレゼンテーションの準備をする中で、体験が整理され、言語化されます。他の参加者の報告を聞くのも新たな気づきに繋がります。

- レポートの提出: 大学のプログラムなどでは、レポートの提出が求められます。現地でのジャーナルを元に、客観的な事実と自身の考察をまとめていきます。

- 学びの共有と発信: 経験を自分だけのものにせず、家族や友人、大学のサークルなどで共有しましょう。SNSやブログで発信するのも良い方法です。あなたの発信が、次の誰かの挑戦のきっかけになるかもしれません。

- アクションプランの実行: スタディツアーで得た気づきや問題意識を、具体的な行動に移します。関連するNPO/NGOのボランティアに参加する、国際協力イベントを手伝う、関連分野の勉強をさらに深めるなど、できることから始めてみましょう。学びを行動に変えることで、スタディツアーの経験は真に価値あるものとなります。

おすすめのスタディツアープログラム5選

スタディツアーを企画・運営している団体は数多くありますが、ここではそれぞれに特色を持つ代表的な5つの団体を紹介します。各団体の特徴を理解し、自分の目的に合ったプログラムを探す際の参考にしてください。

(※紹介する内容は各団体の一般的な傾向であり、具体的なプログラム内容は時期によって異なります。最新の情報は必ず各団体の公式サイトでご確認ください。)

① HIS(株式会社エイチ・アイ・エス)

大手旅行会社であるHISは、「世界と出会い、自分と出会う旅」をコンセプトに、学生向けのスタディツアーや海外ボランティアプログラムを豊富に展開しています。

- 特徴: カンボジアでの小学校支援、フィリピンでのストリートチルドレンとの交流、タイでの山岳民族支援など、アジアを中心とした開発途上国での国際協力や教育をテーマにしたプログラムが多いのが特徴です。春休みや夏休みの長期休暇に合わせたツアーが充実しており、大学生が参加しやすい設定になっています。旅行会社ならではの手配の安心感と、初心者でも参加しやすい分かりやすいプログラム構成が魅力です。

- こんな人におすすめ: 初めてスタディツアーに参加する学生、国際協力の現場を気軽に体験してみたい人。

(参照:株式会社エイチ・アイ・エス 公式サイト)

② JTB(株式会社ジェイティービー)

JTBもまた、日本を代表する大手旅行会社であり、特に教育旅行(修学旅行など)の分野で長年の実績があります。そのノウハウを活かし、個人向けにも質の高いスタディツアーを提供しています。

- 特徴: SDGs(持続可能な開発目標)をテーマにしたプログラムに力を入れており、環境、平和、人権、多文化共生など、多様な切り口のツアーを国内外で展開しています。特に、企業や自治体と連携したプログラムや、探究学習を目的とした中高生向けのプログラムも充実しています。安全管理や教育的配慮が行き届いているため、保護者も安心して送り出せるという信頼感があります。

- こんな人におすすめ: SDGsの特定の目標に関心がある人、体系的で学びの要素が強いプログラムを求める人、中高生の参加。

(参照:株式会社ジェイティービー 公式サイト)

③ 近畿日本ツーリスト

近畿日本ツーリストも教育旅行に強みを持つ大手旅行会社で、学校向けのプログラムに加え、個人でも参加できるスタディツアーを企画しています。

- 特徴: 海外プログラムはもちろんのこと、日本の各地域が抱える課題に焦点を当てた国内スタディツアーにも注力している点が特徴です。たとえば、東日本大震災の被災地を訪れる防災・減災学習ツアー、過疎化が進む地域での地域創生をテーマにしたツアー、北海道のアイヌ文化を学ぶツアーなど、日本の「今」を学ぶ多様なプログラムがあります。

- こんな人におすすめ: まずは国内でスタディツアーを体験してみたい人、日本の地域課題に関心がある人。

(参照:近畿日本ツーリスト 公式サイト)

④ 特定非営利活動法人 e-Education

e-Educationは、「最高の授業を世界の果てまで届ける」をミッションに、途上国の教育格差の解決に取り組む認定NPO法人です。

- 特徴: この団体が主催するスタディツアーは、自らが活動するバングラデシュやフィリピンなどの事業地を訪問し、映像教育支援の最前線を体験するという、非常に専門性の高いプログラムです。現地の高校生との交流や、e-Educationの現地人パートナーとの対話を通じて、教育支援のリアルな現場を深く学ぶことができます。NPOならではの、課題の核心に迫る体験が可能です。

- こんな人におすすめ: 教育格差問題に強い関心がある人、NPO/NGOの活動に深く関わりたい人、将来的に国際協力分野でのキャリアを考えている人。

(参照:特定非営利活動法人 e-Education 公式サイト)

⑤ 特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン

グッドネーバーズ・ジャパンは、アジアやアフリカで子どもの権利を守り、地域開発を行う国際NGOです。

- 特徴: 定期的に、支援者や一般の方を対象とした「スタディツアー」を、インドやカンボジア、エチオピアといった活動国で実施しています。ツアーでは、スポンサーシップ・プログラム(子どもの支援)で支援している子どもとの対面や、水衛生支援、収入向上支援といった国際協力事業の現場を実際に視察します。支援がどのように現地に届き、人々の生活を変えているのかを直接見ることができる貴重な機会です。

- こんな人におすすめ: 自分が寄付した支援の成果を確かめたい人、国際協力の具体的な事業内容に関心がある人。

(参照:特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン 公式サイト)

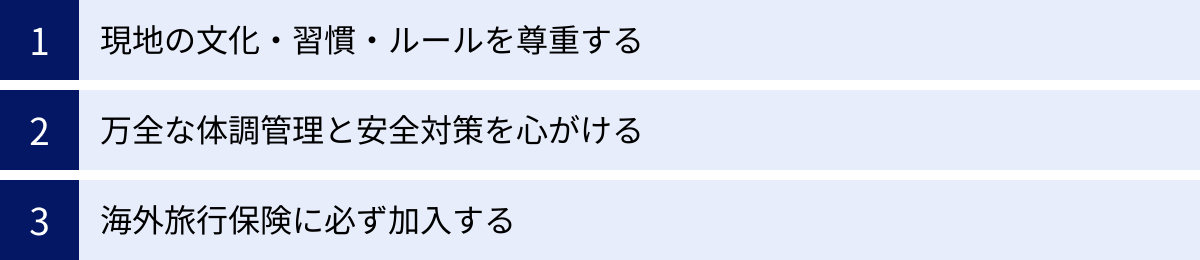

スタディツアーに参加する際の注意点

スタディツアーを有意義で安全なものにするためには、参加者一人ひとりの心がけが非常に重要です。ここでは、特に心に留めておくべき3つの注意点を挙げます。

現地の文化・習慣・ルールを尊重する

スタディツアーの参加者は「お客様」ではありません。現地のコミュニティに入れていただき、「学ばせてもらう訪問者」であるという謙虚な姿勢を常に忘れないでください。自分たちの常識や価値観を押し付けることなく、現地の文化、習慣、宗教、そして法律を最大限に尊重することが求められます。

- 服装: イスラム教のモスクを訪れる際に女性が髪をスカーフで覆う、寺院では肌の露出を控えるなど、訪問先のドレスコードを事前に確認し、それに従いましょう。

- 写真撮影: 人物を撮影する際は、必ず一声かけて許可を得るのがマナーです。特に、子どもや宗教的な儀式の撮影には細心の注意が必要です。撮影が禁止されている場所では、決してカメラを向けないでください。

- 挨拶と言葉: 現地の言葉で簡単な挨拶(こんにちは、ありがとう)を覚えて使うだけで、現地の人々の心象は大きく変わります。

- 時間や約束: 日本の感覚とは異なる時間の流れや、約束に対する考え方があるかもしれません。それを文化の違いとして理解し、寛容な心で受け止めることが大切です。

万全な体調管理と安全対策を心がける

慣れない気候や食事、ハードなスケジュールは、知らず知らずのうちに心身に負担をかけます。体調を崩してしまっては、せっかくの学びの機会を最大限に活かすことができません。

- 体調管理: 睡眠時間を十分に確保し、こまめな水分補給を心がけましょう。生水や氷、カットフルーツなど、衛生面に不安がある食べ物には注意が必要です。常備薬や整腸剤なども持参すると安心です。

- 安全対策: 「自分の身は自分で守る」という意識が基本です。夜間の単独行動は避ける、貴重品は分散して管理する、華美な服装や装飾品は身につけない、危険だと指定されたエリアには絶対に近づかないなど、基本的な防犯対策を徹底しましょう。外務省の海外安全情報アプリ「たびレジ」に登録しておくことも強く推奨します。

海外旅行保険に必ず加入する

これは注意点というよりも、海外スタディツアーに参加するための絶対条件です。海外での医療費は非常に高額になることがあり、万が一、病気や事故に遭った場合、保険に加入していなければ数百万円以上の請求を受ける可能性もあります。

- 補償内容の確認: 参加するプログラムの活動内容(例:農作業、軽作業など)も補償の対象となるかを確認しましょう。

- 携行品損害・賠償責任: 治療費用だけでなく、カメラなどの携行品が盗難に遭った場合の補償や、他人に怪我をさせたり、物を壊してしまったりした場合の賠償責任補償も含まれているかを確認すると、より安心です。

- キャッシュレス対応: 現地で現金を用意することなく治療が受けられる「キャッシュレス・メディカルサービス」が付帯している保険を選ぶと、いざという時にスムーズです。

クレジットカードに付帯している保険もありますが、補償額が十分でなかったり、利用条件が限定されていたりする場合があるため、別途、海外旅行保険に加入することをおすすめします。

まとめ

スタディツアーは、単なる旅行の枠を超え、参加者の人生観やキャリアに深く影響を与える可能性を秘めた「学びの旅」です。この記事では、スタディツアーの基本的な定義から、他の旅行形態との違い、具体的なテーマ例、メリット・デメリット、そしてプログラムの選び方や注意点まで、多角的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、スタディツアーの核心は以下の点にあります。

- 目的は「学習と体験」: 特定のテーマについて、現場で五感を通して深く学ぶことを目的とします。

- リアルな現実に触れる: ニュースや本では得られない、社会課題や異文化のリアルな姿を肌で感じることができます。

- 自己成長の機会: 多様な価値観に触れて視野を広げ、同じ志を持つ仲間と出会い、将来のキャリアを考える大きなきっかけとなります。

- 入念な準備が不可欠: 費用や事前学習といったコミットメントが求められますが、その投資に見合うだけの価値あるリターンが期待できます。

もしあなたが、今の自分から一歩踏み出し、世界と社会、そして自分自身についてもっと深く知りたいと願うなら、スタディツアーは非常にパワフルな選択肢となるでしょう。それは、時にあなたの常識を揺さぶり、厳しい現実に直面させるかもしれません。しかし、その経験こそが、あなたをより強く、より思慮深い人間に成長させてくれるはずです。

この記事が、あなたの知的好奇心の扉を開き、新たな挑戦への一歩を後押しする一助となれば幸いです。ぜひ、あなた自身の関心を軸に、最適なスタディツアーを探してみてください。その旅はきっと、あなたの世界を広げ、人生をより豊かに彩る忘れられない経験となるでしょう。