旅行業界、特に航空券の予約・販売において、その心臓部ともいえる重要な役割を担っているのが「GDS(Global Distribution System)」です。一般の旅行者がその名前を耳にすることは少ないかもしれませんが、旅行会社のカウンターやオンライン旅行予約サイト(OTA)の裏側では、このGDSが24時間365日稼働し、世界中のフライトやホテル、レンタカーの情報を瞬時に処理しています。

この記事では、旅行業界の根幹を支えるGDSについて、その基本的な概念から、類似するシステムである「CRS」との違い、具体的な仕組み、導入のメリット、そして今後の展望まで、専門的な内容を交えながらも分かりやすく、網羅的に解説します。GDSがどのようにして私たちの旅行を支えているのか、その全体像を理解するための一助となれば幸いです。

目次

GDS(国際航空券予約システム)とは

GDSとは、「Global Distribution System」の略称で、日本語では「国際航空券予約システム」や「座席予約システム」などと訳されます。その名の通り、もともとは国際線の航空券を予約・発券するために開発されたコンピュータシステムですが、現在ではその役割を大きく広げています。

具体的には、世界中の航空会社が提供するフライトのスケジュール、空席状況、運賃といった情報を一元的に集約し、旅行会社やオンライン旅行会社(OTA)といった販売チャネルに対して、リアルタイムで提供する巨大なBtoB(Business-to-Business)プラットフォームです。航空券だけでなく、ホテル、レンタカー、鉄道、クルーズ、旅行保険といった、旅行に関連するあらゆる商品を横断的に検索し、予約・手配できる機能を備えています。

このGDSの存在により、旅行会社のオペレーターは、一つの端末画面から、世界中の航空会社やホテルを比較検討し、顧客にとって最適な旅程を組み合わせ、その場で予約を確定させることが可能になります。もしGDSがなければ、旅行会社のスタッフは、各航空会社やホテルの公式サイトを一つひとつ確認したり、電話で問い合わせたりしなければならず、現在のようなスピーディーで複雑な旅行手配は実現できません。

GDSの歴史は、1960年代に航空会社が自社の業務効率化のために開発した社内向けの予約システム「CRS(Computer Reservation System)」に遡ります。やがて、航空会社間の競争が激化する中で、自社のCRSを提携する旅行会社にも開放する動きが広まりました。そして、規制緩和の流れとともに、これらのCRSが相互に接続・統合され、特定の航空会社に偏らない中立的でグローバルな流通網へと発展したものが、現在のGDSです。

つまり、GDSは単なる予約ツールではなく、世界中の旅行サプライヤー(供給者)とディストリビューター(販売者)を結びつけ、膨大な旅行関連情報をリアルタイムで処理・流通させる、旅行業界における巨大な情報インフラ、あるいは「神経系」と言えるでしょう。

主な利用者は、JTBやHISといった大手旅行会社、地域に根差した中小の旅行会社、そしてExpediaやBooking.comのようなオンライン旅行会社(OTA)です。これらの企業がGDSと契約し、専門のオペレーターが専用端末やAPI(Application Programming Interface)を通じてシステムを利用します。一般の旅行者がGDSを直接操作することはありませんが、旅行予約サイトでフライト検索をする際、その裏側ではGDSが高速でデータを処理し、表示される結果を生成しています。

ここでよくある質問として、「なぜGDSは一般に公開されていないのか?」という点が挙げられます。その理由はいくつかありますが、第一に、GDSの操作には専門的な知識とトレーニングが必要なためです。GDSはコマンド入力が基本となるシステムも多く、複雑な運賃規則や旅程作成のロジックを理解していなければ、正しく使いこなすことは困難です。第二に、GDSはBtoBのビジネスモデルであり、利用には高額な契約料やトランザクションフィーが発生します。そのため、事業者向けのシステムとして提供されているのです。

本セクションの要点をまとめると、GDSとは、航空券を中心にホテルやレンタカーなどの旅行商品を、世界中の旅行会社が横断的に検索・予約・発券できるようにするための、グローバルなBtoB向け情報流通プラットフォームです。その誕生は航空会社のCRSに起源を持ち、今や現代の旅行業界を支える不可欠なインフラとして機能しています。

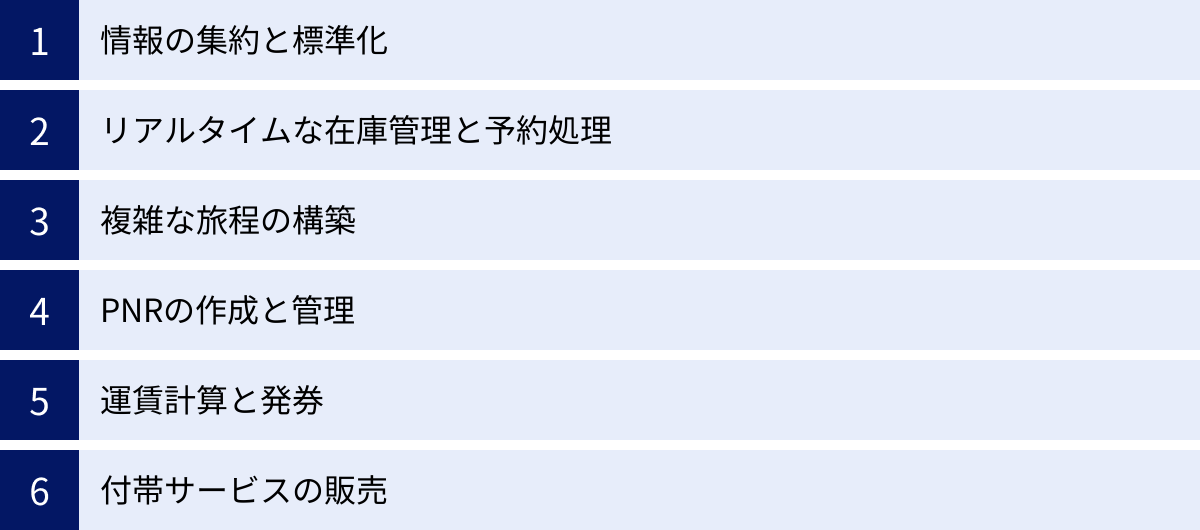

GDSが担う役割

GDSは、単にフライトを検索して予約するだけのシステムではありません。旅行という複雑な商品を円滑に流通させるため、多岐にわたる重要な役割を担っています。ここでは、GDSが具体的にどのような機能を提供し、旅行業界に貢献しているのかを詳しく解説します。

1. 情報の集約と標準化

GDSの最も基本的な役割は、世界中に無数に存在するサプライヤーからの情報を集約することです。航空会社、ホテルチェーン、レンタカー会社は、それぞれ独自のシステムで在庫(座席、客室)や料金を管理しています。GDSは、これらの異なるフォーマットで送られてくる情報を一元的に収集し、共通のデータ形式に「標準化」します。

この標準化により、旅行会社はサプライヤーごとに異なるシステム仕様を意識することなく、GDSという単一のプラットフォーム上で、あらゆる商品を同じ土俵で比較・検討できます。例えば、A航空のフライトとB航空のフライトを同じ画面で並べて比較できるのは、GDSが両社の情報を標準化して提供しているからです。これは、旅行業界における「情報の翻訳機」のような役割と言えるでしょう。

2. リアルタイムな在庫管理と予約処理

航空機の座席やホテルの客室は、「生もの」と同じで、出発・宿泊日時を過ぎると価値がゼロになってしまう「 perishable inventory(消滅在庫)」です。そのため、在庫状況をリアルタイムで正確に把握することが極めて重要になります。

GDSは、航空会社などのホストコンピュータと常に接続されており、予約が一つ入るたびに、即座に在庫情報を更新します。これにより、世界中のどの旅行会社から予約が入っても、ダブルブッキング(二重予約)が発生するのを防ぎます。このリアルタイム性は、グローバルな販売網を維持する上で不可欠な機能です。

3. 複雑な旅程の構築(Itinerary Building)

旅行は、単純な往復移動だけではありません。複数の都市を巡る「周遊旅行」、出発地と帰着地が異なる「オープンジョー」、異なる航空会社を乗り継ぐ「インターライン」など、旅程は非常に複雑になることがあります。

GDSは、このような複雑な旅程の構築を強力にサポートします。例えば、東京→ロンドン(A航空)、ロンドン→パリ(B航空の鉄道部門)、パリ→ローマ(C航空)、ローマ→東京(A航空)といった、複数の交通手段と航空会社を組み合わせた旅程も、GDS上であればシームレスに予約・管理できます。各区間の乗り継ぎ時間や条件を自動でチェックし、実現可能な旅程のみを提示する高度なロジックが組み込まれています。

4. PNR(Passenger Name Record)の作成と管理

GDSにおける予約の中核となるのが、「PNR(Passenger Name Record)」、日本語では「予約記録」です。PNRには、旅行者の氏名、連絡先、旅程(フライト便名、日時、クラス)、発券情報、座席指定、食事リクエスト、料金情報など、予約に関するあらゆる情報が一つにまとめられています。

GDSは、このPNRを作成し、旅程に関わるすべてのサプライヤー(航空会社、ホテルなど)で共有するためのハブとして機能します。例えば、PNRが一つ作成されれば、その情報は旅程に含まれる全ての航空会社に共有され、チェックインや搭乗手続きがスムーズに行えるようになります。PNRは、いわば「旅行の電子カルテ」のようなものです。

5. 運賃計算(Fare Quote/Pricing)と発券(Ticketing)

国際航空券の運賃は、非常に複雑な規則に基づいて計算されます。シーズン、予約クラス、滞在日数、乗り継ぎ地点、利用航空会社など、無数の条件が絡み合います。GDSは、IATA(国際航空運送協会)が定める膨大な運賃規則のデータベースを内蔵しており、指定された旅程に対して最も適用可能な運賃を自動で計算する機能を備えています。

この機能により、オペレーターは煩雑な計算作業から解放され、正確な料金を顧客に提示できます。そして、顧客が購入を決定すると、GDSは航空会社の発券システムと連携し、電子航空券(E-ticket)を発行します。この一連の流れがGDS内で完結することで、迅速かつ正確な発券業務が実現されています。

6. 付帯サービス(Ancillary Services)の販売

近年、航空会社は運賃収入だけでなく、有料の座席指定、追加手荷物、機内食、ラウンジ利用権といった「付帯サービス(アンシラリーサービス)」による収益を重視しています。GDSもこのトレンドに対応し、航空券本体だけでなく、これらの付帯サービスを予約・販売する機能を強化しています。これにより、旅行会社は顧客の細かいニーズに応え、より付加価値の高い提案が可能になります。

これらの役割を総合すると、GDSは単なる仲介システムではなく、情報の集約・標準化から、リアルタイムな在庫管理、複雑な旅程構築、PNRによる顧客情報管理、そして決済・発券に至るまで、旅行商品の流通プロセス全体を支える包括的なビジネスプラットフォームであると言えます。

GDSの仕組み

GDSがどのようにして世界中の旅行情報をリアルタイムで処理しているのか、その技術的な仕組みは非常に高度ですが、ここではデータフローの観点から、その基本的な流れを分かりやすく解説します。GDSの仕組みは、大きく分けて「サプライヤー(供給側)」「GDS(中央システム)」「ディストリビューター(販売側)」の3つの層で構成されています。

1. サプライヤー層(情報の提供元)

GDSの情報の源泉となるのが、航空会社、ホテルチェーン、レンタカー会社といった「サプライヤー」です。彼らは自社の基幹システム(ホストシステムやCRSと呼ばれる)で、フライトのスケジュール、座席の空き状況(インベントリ)、運賃、宿泊プラン、料金などのマスターデータを管理しています。

これらのサプライヤーは、自社のシステムとGDSの中央システムを専用線やインターネットで接続し、在庫や料金の情報をリアルタイムでGDSに送信します。例えば、航空会社のウェブサイトで1席予約が入ると、その情報は即座にGDSにも反映され、在庫数が更新されます。このサプライヤーからの継続的なデータ供給が、GDSの情報の鮮度と正確性を担保しています。

2. GDS層(情報の集約・処理・仲介)

GDSは、この仕組み全体の心臓部です。世界中のサプライヤーから送られてくる膨大なデータを、自社の巨大なデータベースに集約・蓄積します。この際、前述の通り、各社で異なるデータフォーマットを、GDSが定めた標準的な形式に変換します。

そして、ディストリビューター(旅行会社)からのリクエストに応じて、このデータベースから適切な情報を抽出し、提供します。GDSの役割は、単にデータを右から左へ流すだけではありません。複雑な検索ロジック、運賃計算エンジン、予約ルール適用エンジンなどを駆使して、付加価値の高い情報に加工して提供します。

このシステムは、1秒間に何十万ものトランザクション(処理要求)を、ミリ秒単位の応答時間で処理する能力が求められます。そのため、GDSのデータセンターは世界中に分散配置され、24時間365日、止まることのない高い可用性と信頼性を維持するように設計されています。

3. ディストリビューター層(情報の利用者)

GDSから情報を受け取り、最終的な顧客に旅行商品を販売するのが、旅行会社やOTAなどの「ディストリビューター」です。彼らは、主に2つの方法でGDSにアクセスします。

- GDS端末(専用ソフトウェア): 従来からある方法で、旅行会社のオペレーターが、PCにインストールされた専用のソフトウェア(例:Amadeus Selling Platform, Sabre Red 360)を使ってGDSにアクセスします。これらのソフトウェアは、コマンドベースの操作とグラフィカルなインターフェース(GUI)を組み合わせており、専門的なトレーニングを受けたオペレーターが、高速で複雑な予約操作を行うために最適化されています。

- API(Application Programming Interface): 近年主流となっているのが、APIを介した接続です。オンライン旅行会社(OTA)や、自社で独自の予約システムを開発したい旅行会社は、GDSが提供するAPIを利用します。APIを通じてGDSのデータベースに直接アクセスし、取得したフライトやホテルの情報を自社のウェブサイトやアプリケーションに表示させ、予約機能を実現します。私たちが普段利用する旅行予約サイトの多くは、このAPI接続によってGDSの膨大な情報を活用しています。

予約・発券の具体的なフロー

では、実際に旅行会社で航空券が予約される際のデータフローを見てみましょう。

- 空席照会(Availability): 旅行会社のオペレーターがGDS端末で「12月10日、東京発パリ行き」と検索リクエストを送信します。

- 情報検索・応答: リクエストを受け取ったGDSは、データベースを検索し、該当するフライトのリスト(航空会社、便名、スケジュール、各予約クラスの空席状況など)を瞬時にオペレーターの画面に返します。

- 運賃照会(Fare Quote): オペレーターが特定のフライトを選択し、運賃の照会を要求します。

- 運賃計算・応答: GDSは、登録されている運賃規則に基づき、税金や燃油サーチャージを含んだ総額を計算し、提示します。

- 予約(Booking/Sell): 顧客が内容に同意すると、オペレーターは旅行者の氏名、年齢、連絡先などの情報を入力し、座席の予約(販売)を指示します。

- PNR作成と在庫確保: GDSは、入力された情報をもとにPNR(予約記録)を作成します。同時に、航空会社のホストシステムに予約情報を送信し、座席を正式に確保します。この時点で、その座席は他の誰も予約できなくなります。

- 発券(Ticketing): 支払いが完了し、顧客が購入を確定すると、オペレーターは発券指示を送信します。GDSは航空会社のシステムと最終的な連携を行い、Eチケット番号を発行・記録します。PNRに発券情報が追加され、一連のプロセスが完了します。

このように、GDSの仕組みは、世界中に分散したサプライヤーの情報を中央で集約・標準化し、APIや専用端末といったインターフェースを通じて、旅行会社がその情報をリアルタイムで利用できるようにする、巨大な情報仲介ネットワークとして機能しています。この堅牢な仕組みがあるからこそ、私たちは世界中のどこにいても、安心して旅行の計画を立てることができるのです。

GDSとCRSの違い

GDSと関連して頻繁に登場する用語に「CRS(Computer Reservation System)」があります。両者は密接に関連していますが、その成り立ちと役割には明確な違いがあります。この違いを理解することは、GDSの本質をより深く知る上で重要です。

| 比較項目 | GDS (Global Distribution System) | CRS (Computer Reservation System) |

|---|---|---|

| 目的 | 複数のサプライヤーの商品を旅行会社に流通・販売する(BtoBプラットフォーム) | 特定のサプライヤーが自社商品を管理・販売する(元々は社内・直販向けシステム) |

| 取扱商品 | 航空券、ホテル、レンタカー、鉄道、クルーズなど多岐にわたる | 主に自社の航空券(開発当初の基本機能) |

| 参加者 | 多数の航空会社、ホテルチェーン、レンタカー会社など | 基本的に開発した単独の航空会社とその提携先 |

| 主な利用者 | 旅行会社、オンライン旅行会社(OTA) | 開発した航空会社の予約担当者、直販部門、一部の提携旅行会社 |

| 発展の経緯 | 複数のCRSが発展・統合し、他社にも開放されたグローバルな流通プラットフォーム | 航空会社の業務効率化のために開発された社内システムが起源 |

| 現代における役割 | 旅行商品の「卸売市場」「情報流通ハブ」としての役割 | 航空会社の「在庫管理システム(ホストシステム)」としての中核機能 |

CRS(コンピュータ予約システム)とは

CRS(Computer Reservation System)は、その名の通り、コンピュータを利用した予約システムです。その歴史はGDSよりも古く、1960年代にアメリカン航空がIBMと共同開発した「SABRE」や、ユナイテッド航空の「Apollo」がその先駆けとされています。

当初、CRSは航空会社が自社の便の座席在庫を効率的に管理し、自社の予約カウンターや営業所で予約業務を行うために開発された、純粋な社内システムでした。それまでは電話と手作業で行っていた膨大な予約管理業務をコンピュータ化することで、業務効率を劇的に向上させ、空席を最大限に販売することを目指したのです。

主な機能は以下の通りです。

- 自社便のフライトスケジュールの管理

- 自社便の座席在庫(インベントリ)の管理

- 自社便の予約受付と予約記録(PNR)の作成

- 自社便の航空券の発券

つまり、CRSは特定の航空会社(またはホテルチェーンなど)が、自社の商品だけを管理・販売するための閉じたシステムとして誕生しました。

GDSとCRSの主な相違点

GDSとCRSの最大の違いは、その「オープン性」と「取り扱う商品の範囲」にあります。

1. 開発の目的と範囲

CRSは「自社」の商品を管理するための「内向き」のシステムとしてスタートしました。一方、GDSは、複数の航空会社のCRSを束ね、あらゆる旅行会社がアクセスできるようにした「外向き」のグローバルな流通プラットフォームです。

歴史的には、大手航空会社が自社のCRSを提携旅行会社に使わせることで、自社便の販売を有利に進めようとしました(バイアス問題)。しかし、規制当局による市場の健全化と、旅行会社の利便性向上の要請から、特定の航空会社に偏らない中立的なシステムへと進化する必要がありました。その結果、CRSは発展的に統合・再編され、複数のサプライヤーが参加するオープンなGDSへと姿を変えていったのです。

2. 取扱商品

CRSが基本的に自社の航空券のみを扱っていたのに対し、GDSは設立当初から、複数の航空会社の航空券を横断的に扱うことを目的としていました。さらに、旅行会社のニーズに応える形で、ホテル、レンタカー、鉄道、クルーズといった航空券以外の旅行商品も積極的に取り込み、総合的な旅行商品プラットフォームへと進化しました。CRSが「専門店」だとすれば、GDSは「大型ショッピングモール」に例えることができます。

3. 現代における関係性

では、現代においてCRSはなくなったのかというと、そうではありません。言葉の使われ方が変化し、現在では、航空会社が自社の在庫や運賃を直接管理している中核的なコンピュータシステムを「ホストシステム」や「航空会社のCRS」と呼ぶことが一般的です。

そして、GDSは、この各航空会社のホストシステム(CRS)と接続し、そこから在庫情報を引き出して、旅行会社という販売網に卸す役割を担っています。つまり、CRSは「商品の製造・在庫管理部門」、GDSは「卸売・流通部門」という関係性になっています。両者は対立するものではなく、連携して旅行商品のサプライチェーンを形成しているのです。

例えば、ある航空会社の公式サイトで直接航空券を予約する場合、あなたは間接的にその航空会社のCRS(ホストシステム)を利用していることになります。一方で、旅行比較サイトで複数の航空会社のフライトを一度に検索する場合、そのサイトはGDSを介して各社のCRSから情報を取得し、表示しています。

まとめると、CRSは単一のサプライヤーが自社商品を管理するためのシステムとして誕生し、GDSは複数のCRSを束ねて、旅行会社にあらゆる旅行商品を流通させるためのグローバルなプラットフォームへと発展したものです。CRSが「点」のシステムであるのに対し、GDSはそれらの「点」を結びつけて巨大な「面」を形成するネットワークシステムである、と理解すると分かりやすいでしょう。

GDSを導入する2つのメリット

旅行会社にとって、GDSの導入は単なるシステム投資にとどまらず、ビジネスの根幹を強化するための戦略的な一手となります。GDSがもたらすメリットは多岐にわたりますが、ここでは特に重要な「業務効率の向上」と「顧客アプローチの拡大」という2つの側面に焦点を当てて解説します。

① 業務効率が向上する

GDSを導入する最大のメリットの一つは、予約・手配業務に関わるプロセスを劇的に効率化できる点にあります。

ワンストップでの情報アクセスと予約完結

GDSがなければ、旅行会社のオペレーターは、顧客の要望に応じて各航空会社のウェブサイトを一つひとつ開き、空席状況、スケジュール、料金を確認し、比較検討するという非効率な作業を強いられます。特に国際線や複雑な旅程の場合、この作業は膨大な時間と手間を要します。

GDSを導入することで、単一の画面(インターフェース)から、世界中の航空会社、ホテル、レンタカーの情報を横断的に、リアルタイムで検索・比較できます。最適な商品が見つかれば、そのまま予約、PNR作成、運賃計算、発券までの一連の業務を、システムを切り替えることなくシームレスに行えます。この「ワンストップオペレーション」により、一つひとつの手配にかかる時間が大幅に短縮され、オペレーターはより多くの顧客に対応できるようになります。

複雑な業務の自動化と標準化

国際航空券の手配には、専門的な知識が不可欠です。特に、運賃規則(Fare Rules)は非常に複雑で、週末滞在義務、最低・最大滞在日数、途中降機(Stopover)の可否など、無数の条件が定められています。これらのルールを人間がすべて記憶し、手動で計算するのは現実的ではありません。

GDSには、これらの複雑な運賃計算やルール適用を自動で行う強力なエンジンが搭載されています。オペレーターが旅程を入力すれば、システムが最適な運賃を自動的に算出し、適用される規則も明示してくれます。これにより、専門知識への過度な依存を減らし、業務品質を標準化できます。また、予約変更や払い戻しの際の再計算も自動化されるため、ヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な顧客対応を実現します。

PNRによる情報一元管理

GDSで作成されるPNR(予約記録)は、顧客の旅行に関するすべての情報を一元的に管理する電子ファイルとして機能します。フライト、ホテル、レンタカーといった異なる種類の手配情報が、一つのPNR番号に紐づけられます。

これにより、顧客からの問い合わせや変更依頼があった際に、PNR番号を検索するだけで、すべての予約内容を即座に把握し、対応できます。情報が分散しないため、社内での情報共有もスムーズになり、担当者が変わっても一貫したサービスを提供できます。これは、顧客満足度の向上に直結する重要な要素です。

② 幅広い顧客にアプローチできる

GDSの導入は、社内的な業務効率化だけでなく、提供できる商品の幅を広げ、より多様な顧客層にアプローチすることを可能にします。

グローバルな仕入れ網の確保

GDSは、世界中のサプライヤーが集まる巨大な電子市場です。中小規模の旅行会社であっても、GDSと契約することで、世界的な大手旅行会社と同じ土俵で、グローバルな旅行商品を仕入れることが可能になります。

自社で個別に各航空会社やホテルチェーンと契約を結ぶのは、コストも手間もかかり現実的ではありません。GDSを利用すれば、普段直接取引のない航空会社や、海外のローカルなホテルチェーンの商品でさえも、簡単に検索・予約できます。これにより、ニッチなデスティネーションへの旅行や、特定のテーマに沿ったユニークな旅行プランの造成など、商品ラインナップを飛躍的に拡充できます。

多様な旅行商品の組み合わせによる高付加価値化

現代の旅行者のニーズは多様化しており、単に航空券とホテルを予約するだけでは満足しないケースが増えています。GDSは航空券だけでなく、ホテル、レンタカー、鉄道、現地でのアクティビティ、旅行保険など、多彩な商品を取り扱っています。

これらの商品を自由に組み合わせることで、顧客一人ひとりの要望に合わせたオーダーメイドのパッケージツアーを簡単に造成できます。例えば、「航空券+環境に配慮したホテル+電気自動車のレンタカー」といったテーマ性のあるプランや、「ビジネスクラスのフライト+空港送迎+高級ホテル」といった付加価値の高いプランを提案しやすくなります。これにより、単純な価格競争から脱却し、サービスの質で勝負できるようになります。

競争力のある価格の提供

GDS上では、各航空会社がプロモーション用の割引運賃や、旅行会社向けの特別運賃(包括旅行運賃など)を多数提供しています。旅行会社は、これらの豊富な運賃の中から、顧客の予算や条件に最も合致する、競争力のある価格を見つけ出すことができます。

また、複数の航空会社を組み合わせることで、単一の航空会社で往復するよりも安価な旅程が見つかることも少なくありません。GDSの高度な検索機能を活用することで、価格に敏感な顧客層にも魅力的な提案が可能となり、幅広い顧客にアプローチできるようになります。

結論として、GDSの導入は、業務プロセスの合理化による生産性向上と、商品力の強化による市場競争力の向上という、企業の成長に不可欠な二つの側面を同時に実現する強力なソリューションです。

世界の代表的な3大GDS

世界のGDS市場は、長年にわたる業界の再編・統合を経て、現在では「Amadeus(アマデウス)」「Sabre(セーバー)」「Travelport(トラベルポート)」という3社による寡占状態となっています。これらは「3大GDS」と称され、それぞれが異なる強みと歴史を持ち、世界中の旅行流通を支えています。

| GDS名 | Amadeus (アマデウス) | Sabre (セーバー) | Travelport (トラベルポート) |

|---|---|---|---|

| 拠点 | スペイン、マドリード | アメリカ、テキサス州 | イギリス、ラングリー |

| 設立の背景 | エールフランス、イベリア航空、ルフトハンザ、スカンジナビア航空による共同設立 | アメリカン航空の社内CRSから独立 | Galileo、Worldspan、Apolloといった複数のGDSが統合して誕生 |

| 市場シェア・特徴 | ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカに強く、世界最大のシェアを誇る。 航空会社のITソリューション提供にも強み。 | 北米・中南米市場で強固な基盤を持つ。 テクノロジーとデータ分析を駆使したソリューション開発が特徴。 | 航空券以外のホテルやレンタカーなどのコンテンツが豊富。OTAとの連携や柔軟な技術提供に強み。 |

| 主要な航空ITソリューション | Altéa (旅客サービスシステム) | SabreSonic (旅客サービスシステム) | 航空会社向けにはITソリューションよりもディストリビューション(流通)に注力 |

① Amadeus(アマデウス)

Amadeusは、1987年にエールフランス、イベリア航空、ルフトハンザドイツ航空、スカンジナビア航空というヨーロッパの主要航空会社4社が、当時アメリカ系GDSが市場を席巻していた状況に対抗するために共同で設立したGDSです。本社はスペインのマドリードにあります。

設立の経緯から、ヨーロッパ市場で圧倒的な強さを誇り、現在ではアジア太平洋、中東、アフリカなどにもシェアを拡大し、世界最大のGDSとしての地位を確立しています。

Amadeusの最大の特徴は、GDSとしての流通事業に加えて、航空会社の基幹ITシステムを提供する「ITソリューション事業」にも非常に力を入れている点です。代表的な製品である「Altéa Passenger Service System (PSS)」は、予約、インベントリ(在庫管理)、デパーチャーコントロール(搭乗手続き)といった航空会社の心臓部となる機能を包括的に提供するスイート製品です。ルフトハンザ、シンガポール航空、キャセイパシフィック航空、カンタス航空といった世界の主要航空会社の多くがこのAltéaを導入しており、Amadeusはこれらの航空会社と深く強固なパートナーシップを築いています。これにより、GDS事業においても安定したコンテンツ供給と連携の強さを実現しています。(参照:Amadeus IT Group S.A. 公式サイト)

② Sabre(セーバー)

Sabreは、GDSの歴史そのものと言っても過言ではない存在です。その起源は、1960年代にアメリカン航空とIBMが共同開発した世界初の本格的なCRS「SABRE (Semi-Automated Business Research Environment)」にあります。当初はアメリカン航空の社内システムでしたが、後に旅行会社に開放され、1990年代にアメリカン航空から独立した企業となりました。本社はアメリカのテキサス州にあります。

このような歴史的背景から、Sabreは北米および中南米市場において非常に強固な基盤を持っています。

Sabreは、単なるGDSプロバイダーにとどまらず、最先端のテクノロジー企業としての側面を強く打ち出しています。AI(人工知能)やデータ分析、機械学習といった技術を積極的に活用し、航空会社の収益管理(レベニューマネジメント)、運航管理、旅行会社向けのマーケティングツールなど、データドリブンな高機能ソフトウェアやソリューションを数多く開発・提供しているのが特徴です。常に業界の技術革新をリードしようとする姿勢が、Sabreの強みとなっています。(参照:Sabre Corporation 公式サイト)

③ Travelport(トラベルポート)

Travelportは、AmadeusやSabreと比較するとブランド名は新しいですが、その成り立ちは複数の歴史あるGDSの統合によるものです。主に、ユナイテッド航空系列の「Apollo」、TWAやデルタ航空などが設立した「Worldspan」、そしてブリティッシュ・エアウェイズやKLMオランダ航空などが設立したヨーロッパ系の「Galileo」という、かつての大手GDSが合併・買収を経て一つにまとまり、2007年にTravelportとして誕生しました。本社はイギリスにあります。

複数のGDSが統合したという経緯から、幅広い地域の航空会社コンテンツをカバーしています。Travelportの特徴は、航空券以外の旅行コンテンツ、特にホテルやレンタカーの流通に力を入れている点です。また、オンライン旅行会社(OTA)との連携に強く、柔軟で先進的なAPIを提供することで、OTAが独自のサービスを構築しやすい環境を整えています。

近年では、IATAが推進する新流通規格「NDC」への対応にもいち早く取り組み、「Travelport+」という次世代プラットフォームを通じて、NDCコンテンツと従来のGDSコンテンツをシームレスに統合して提供するなど、新しい技術への適応力と柔軟性を強みとしています。(参照:Travelport 公式サイト)

これら3大GDSは、それぞれが得意な地域や事業領域を持ちながら、グローバルな旅行流通市場で競争を繰り広げています。旅行会社は、自社の主要な取引先航空会社、顧客層、ビジネスモデルなどを考慮して、契約するGDSを選択しています。

日本の旅行業界で利用されるGDS

世界のGDS市場は3大GDSによる寡占状態ですが、日本の市場は、国内の二大航空会社であるANA(全日本空輸)とJAL(日本航空)の存在により、独自の歴史と構造を持っていました。ここでは、日本で主に利用されてきたGDSと、現在の市場状況について解説します。

INFINI(インフィニ)

INFINI(インフィニ)は、正式名称を株式会社インフィニ トラベル インフォメーションといい、ANA(全日本空輸)系のGDSとして知られています。1990年に、ANAと、当時アジア太平洋地域で大きな力を持っていたGDS「Abacus(アバカス)」の合弁事業として設立されました。

主な特徴:

- ANAとの強い連携: ANAグループのGDSとして、ANAの国内線・国際線の予約・発券機能に強みを持ち、ANAと取引の深い旅行会社に広く利用されています。ANAの運賃やサービスに関する情報が迅速かつ正確に提供される点が大きなメリットです。

- 日本市場への最適化: 日本の旅行会社の業務慣行や商習慣に合わせた、使いやすいインターフェースと機能を提供しています。主力製品である予約端末ソフトウェア「INFINI LINX PLUS」は、日本語環境での操作性に優れており、国内のオペレーターから高い支持を得ています。

- Sabreとの関係: 親会社であったAbacusは、後にSabreに買収されました。そのため、現在のINFINIはSabreの技術基盤を活用しながら、ANA系のGDSとして独自のサービスを展開するというユニークな立ち位置にあります。これにより、ANAの豊富な国内線コンテンツと、Sabreが持つグローバルなコンテンツの両方にアクセスできるという強みを持っています。(参照:株式会社インフィニ トラベル インフォメーション 公式サイト)

INFINIは、日本の旅行業界、特にANAを取り扱う旅行会社にとって、長年にわたり不可欠なインフラとして機能し続けています。

AXESS(アクセス)

AXESS(アクセス)は、かつてJAL(日本航空)系のGDSとして、INFINIと並び日本のGDS市場を二分していた存在です。1991年に、JALが自社のCRS(コンピュータ予約システム)であった「JALCOM」をベースに、旅行会社向けのサービスを提供する株式会社アクセス国際ネットワークを設立したのが始まりです。

歴史と特徴:

- JALとの強い連携: JALグループのGDSとして、当然ながらJALの国内線・国際線の予約・発券に強みを持っていました。JAL系の旅行会社を中心に、広く導入されていました。

- Travelportとの提携: グローバル化への対応として、2012年に世界の3大GDSの一つであるTravelportと提携を発表。これにより、AXESSの利用者は、JALのコンテンツに加え、Travelportが提供する世界中の航空会社やホテルの情報にもアクセスできるようになり、商品力が大幅に強化されました。

現在の状況(事業終了と承継):

ここで最も重要な点は、株式会社アクセス国際ネットワークは2021年3月31日をもって営業を終了し、その事業は翌4月1日からTravelport Japan株式会社に承継されたことです。これは日本のGDS市場における大きな転換点となりました。

この事業承継により、「AXESS」というブランド名は歴史的なものとなり、JALはTravelportを公式のGDSパートナーとして提携を継続しています。現在、旧AXESSを利用していた旅行会社は、Travelportが提供するプラットフォーム「Travelport+」へと移行を進めています。

(参照:日本航空 2019年11月28日付プレスリリース「トラベルポートとの新たな長期フルコンテンツ契約、およびIT・ディストリビューション契約の締結について」、Travelport Japan株式会社 公式サイト)

現在の日本のGDS市場

かつての「ANA系のINFINI vs JAL系のAXESS」という二強対立の構図は、AXESSの事業終了とTravelportへの承継によって大きく変化しました。現在の日本のGDS市場は、以下のような構図になっています。

- INFINI: ANA系旅行会社を基盤とし、Sabreの技術を活用するGDS。

- Travelport: JALが公式パートナーとなり、旧AXESSのユーザーを引き継いだGDS。

- Amadeus: 上記2社に比べると国内での歴史は浅いですが、世界最大のGDSとしての豊富なグローバルコンテンツと航空会社向けITソリューションを武器に、日本市場でもシェアを拡大しています。

結論として、日本のGDS市場は、国内航空会社の系列という枠組みを残しつつも、実質的には世界の3大GDS(Sabreの技術を使うINFINI、Travelport、Amadeus)がそれぞれのパートナーシップを軸に競争するグローバル市場と連動した構造へと移行したと言えます。

GDSの今後の動向と課題

長年にわたり旅行業界の流通を支配してきたGDSですが、テクノロジーの進化と市場環境の変化により、今、大きな変革の時代を迎えています。ここでは、GDSが直面する主要な課題と、今後の動向について解説します。

NDC(New Distribution Capability)の登場

GDSの将来を語る上で避けて通れないのが、「NDC(New Distribution Capability)」の存在です。

NDCとは?

NDCは、IATA(国際航空運送協会)が2012年から推進している、旅行業界向けの新しいデータ通信規格(プロトコル)です。技術的には、インターネットの標準技術であるXML(Extensible Markup Language)をベースにしています。

登場の背景:航空会社の不満

NDCが登場した背景には、航空会社側が従来のGDSに対して抱いていた長年の不満があります。

従来のGDSで使われてきた「EDIFACT」というデータ規格は、古くから使われている信頼性の高いものでしたが、柔軟性に欠けるという課題がありました。具体的には、

- リッチコンテンツの不足: 航空会社が自社のウェブサイトで提供しているような、座席の写真や動画、サービスの詳細といったリッチな情報を、GDS経由では十分に旅行会社に伝えられない。

- 商品の画一化: GDSを通すと、どの航空会社の商品も「フライトスケジュールと価格」という画一的な情報に集約されがちで、サービス内容での差別化が難しい。

- 柔軟な価格設定の制限: 航空会社が顧客の属性やタイミングに応じて動的な価格(ダイナミックプライシング)や、運賃と付帯サービスを組み合わせたパーソナライズされたオファーを提供したいと考えても、従来のGDSの仕組みでは実現が困難でした。

これらの理由から、航空会社はGDS経由の販売では、自社商品の魅力を十分に伝えきれず、価格競争に陥りやすいというジレンマを抱えていました。

NDCがもたらす変化

NDCは、航空会社のホストシステムと、旅行会社やOTAのシステムが、APIを通じて直接(あるいはGDSを介して)接続することを可能にします。これにより、航空会社は自社サイトと同等のリッチな情報や、柔軟な価格設定、そして座席指定や追加手荷物といった付帯サービス(アンシラリー)を自由に組み合わせた「オファー」を、旅行会社チャネルでも提供できるようになります。

これは、航空会社にとっては「流通の主導権」を取り戻し、ブランド価値を高める機会となります。一方、旅行会社にとっても、より多様で魅力的な商品を顧客に提案できるようになるというメリットがあります。

当初、NDCはGDSを不要にする「GDSバイパス」の動きとして警戒されましたが、現在では、GDS各社もNDCへの対応を積極的に進めています。GDSは、NDC経由で提供されるコンテンツ(NDCコンテンツ)と、従来のGDSコンテンツを一つのプラットフォームに集約し、旅行会社に提供する「アグリゲーター(集約者)」としての役割を担おうとしています。GDSの未来は、このNDCという新しい潮流にいかに適応できるかにかかっていると言えるでしょう。

LCC(格安航空会社)の台頭による影響

もう一つの大きな環境変化が、LCC(Low-Cost Carrier)の台頭です。

LCCのビジネスモデルとGDS

LCCは、徹底したコスト削減をビジネスモデルの核としています。そのため、トランザクションごとに比較的高額な手数料が発生するGDSの利用を避け、主に自社のウェブサイトでの直接販売に注力してきました。その結果、多くの旅行会社はGDSを使ってもLCCのフライトを予約できず、LCCを利用したい顧客に対応するためには、別途LCCの公式サイトで予約するという手間が必要でした。

近年の変化とGDSの対応

しかし近年、LCCもさらなる成長を目指す中で、旅行会社が抱える法人需要(出張手配など)や、OTA経由での販売チャネルの拡大を重視するようになっています。これを受け、GDSに参加するLCCが徐々に増加しています。

GDS側もこの動きを歓迎し、LCCのコンテンツを自社のプラットフォームに取り込むための専用ソリューションを開発しています。LCCの運賃体系や、細かく設定された付帯サービスは、従来のフルサービスキャリア(FSC)とは大きく異なるため、それに対応できるような仕組みを構築しています。

課題

LCCの取り込みはGDSにとって新たな収益源となりますが、課題もあります。LCCの非常に変動的でシンプルな運賃体系と、FSCの複雑な運賃体系を、同じプラットフォーム上でいかにシームレスに統合し、旅行会社が使いやすい形で提供できるかが問われています。この点においても、NDCのような新しい技術が、LCCの柔軟な商品提供をサポートする鍵になると期待されています。

今後の展望

GDSは、NDCやLCCという大きな変化の波に適応するため、単なる「予約システム」から、あらゆる旅行コンテンツを集約・加工し、付加価値を付けて流通させる「総合コンテンツ・アグリゲーション・プラットフォーム」へと進化を遂げようとしています。AIを活用したパーソナライゼーション、サステナビリティ(CO2排出量の表示など)への対応など、GDSが取り組むべき課題は山積していますが、今後もテクノロジーの進化を取り込みながら、旅行業界の中核インフラとしての役割を担い続けることは間違いないでしょう。

まとめ

本記事では、旅行業界の根幹を支えるBtoBプラットフォーム「GDS(Global Distribution System)」について、その役割、仕組み、CRSとの違いから、主要プレイヤー、そして今後の展望までを網羅的に解説しました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- GDSとは、世界中の航空会社、ホテル、レンタカーなどの旅行商品を、旅行会社が横断的に検索・予約・発券できるようにするためのグローバルな情報流通システムです。

- その役割は、情報の集約・標準化、リアルタイムな在庫管理、複雑な旅程の構築、PNR(予約記録)の管理、運賃計算・発券など多岐にわたり、現代の旅行業界に不可欠なインフラとなっています。

- 元々は航空会社の社内システムであったCRS(Computer Reservation System)が発展・統合して生まれたものであり、CRSが「製造元の在庫管理システム」なら、GDSは「商品を小売店に卸すための巨大な卸売市場」に例えられます。

- 旅行会社がGDSを導入することで、業務効率の劇的な向上と、取り扱い商品の拡充による顧客アプローチの拡大という、二つの大きなメリットを得られます。

- 世界市場はAmadeus、Sabre、Travelportの3大GDSによって寡占されており、日本市場もこれらのグローバルプレイヤーと国内航空会社のパートナーシップによって構成されています。

- 近年は、航空会社が流通の主導権を取り戻そうとするNDC(New Distribution Capability)の登場や、LCC(格安航空会社)の台頭といった大きな環境変化に直面しています。

GDSは、これらの変化に適応するため、単なる予約仲介システムから、あらゆるコンテンツを集約・提供する総合的な旅行プラットフォームへと、その役割を再定義し、進化を続けています。

一般の旅行者がGDSというシステムを直接意識することはほとんどありません。しかし、私たちが旅行予約サイトで瞬時に何百ものフライトオプションを比較できたり、旅行会社のカウンターで複雑な周遊旅行をスムーズに手配できたりするのは、その背後でGDSが膨大な情報を高速で処理し、世界中のサプライヤーと販売者を繋いでいるからです。GDSはまさに、現代のグローバルな旅行を支える「見えざる社会インフラ」と言えるでしょう。