「登山を始めてみたいけど、何から準備すればいいかわからない」「一人で行くのは不安だし、体力にも自信がない」——。そんな思いを抱いている方にこそ、登山ツアーは最適な選択肢です。

登山ツアーは、登山のプロであるガイドが同行し、面倒な交通手段や宿泊先の手配もすべて旅行会社におまかせできる、まさに「いいとこ取り」の登山スタイルです。安全が確保された環境で、登山の素晴らしい景色や達成感を存分に味わうことができます。

この記事では、登山ツアーの基本から、個人登山との違い、メリット・デメリット、そして最も重要な「失敗しないツアーの選び方」まで、初心者の方が抱えるであろう疑問や不安を解消するために、網羅的に解説していきます。

さらに、数あるツアー会社の中から、初心者の方に特におすすめの12社を厳選してご紹介。それぞれの特徴を比較検討することで、あなたにぴったりのツアーが見つかるはずです。また、ツアー参加前に揃えておくべき持ち物や、山での服装の基本である「レイヤリング」についても詳しく説明します。

この記事を読めば、登山ツアーに関する知識が深まり、自信を持って最初の一歩を踏み出せるようになります。さあ、私たちと一緒に、安全で楽しい山旅の世界へ足を踏み入れてみましょう。

目次

登山ツアーとは?個人登山との違い

「登山ツアー」と一言で言っても、その実態を正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。まずは、登山ツアーがどのようなものか、そして自分たちで計画して登る「個人登山」とは何が違うのかを明確に理解することから始めましょう。この違いを把握することが、自分に合った登山スタイルを見つけるための第一歩となります。

登山ツアーとは、簡単に言えば「旅行会社が企画・実施するパッケージ化された登山旅行」のことです。これには、登山口までの往復交通、宿泊(宿泊を伴う場合)、登山中のガイド、そして多くの場合、食事や保険などが含まれています。参加者は、面倒な準備や計画をすることなく、指定された集合場所に行くだけで、手軽に登山を楽しむことができるのです。

一方、個人登山は、ルート選定、日程計画、交通手段の確保、山小屋やテント場の予約、食料計画、リスク管理など、登山に関わるすべてを自分自身(または仲間内)で行うスタイルを指します。自由度が高い反面、相応の知識、経験、そして責任が求められます。

この二つのスタイルの違いを、より具体的に比較してみましょう。

| 比較項目 | 登山ツアー | 個人登山 |

|---|---|---|

| 計画・準備 | 旅行会社がすべて手配。参加者は持ち物準備に集中できる。 | ルート選定、日程、交通、宿泊、食料など全て自己手配。 |

| 安全性 | プロの登山ガイドが同行し、安全管理を行う。 | 全て自己責任。天候判断やルートファインディング、救助要請も自分で行う。 |

| 交通手段 | 貸切バスや専用車で登山口まで直行することが多い。 | 公共交通機関や自家用車を自分で手配・運転する必要がある。 |

| 費用 | パッケージ料金。ガイド料や企画料が含まれるため割高になる傾向。 | 工夫次第で費用を抑えられるが、交通費や装備費は別途必要。 |

| ペース・自由度 | 団体行動が基本。決められたスケジュールとペースで歩く。 | 自分のペースで歩け、好きな場所で休憩や写真撮影ができる。 |

| 登山仲間 | ツアー参加者という共通点で、自然と仲間ができやすい。 | 基本的に単独か、気心の知れた仲間と行動する。 |

| 必要な知識 | 基本的な持ち物や服装の知識があればOK。専門知識はガイドが補完。 | 地図読み、天候判断、危機管理など、幅広い知識と経験が必須。 |

この表からもわかるように、登山ツアーと個人登山は、登山の楽しみ方は同じでも、そこに至るプロセスや求められるものが大きく異なります。

登山ツアーが特に向いているのは、次のような方々です。

- 登山未経験者・初心者: 何から始めれば良いか分からない、という段階の方にとって、ツアーは登山のAtoZを体験できる絶好の機会です。ガイドから装備の選び方や歩き方の基本を学ぶこともできます。

- 一人で参加したい方: 「山には行きたいけれど、一緒に行く仲間がいない」という方は非常に多いです。ツアーなら一人参加者が多数おり、寂しさを感じることなく、むしろ新しい出会いのきっかけになることもあります。

- 車の運転が苦手・できない方: 登山口は公共交通機関が不便な場所にあることが少なくありません。ツアーの多くは主要駅から貸切バスで直行してくれるため、アクセスの心配が不要です。

- 計画や手配が面倒だと感じる方: 仕事や家庭で忙しく、登山の計画に時間を割けない方でも、ツアーなら気軽に参加できます。交通機関の時刻表を調べたり、山小屋に電話をかけたりする手間から解放されます。

- 安全を最優先したい方: どんなに低い山でも、自然の中にはリスクが潜んでいます。プロのガイドが同行する安心感は、何物にも代えがたい価値があります。

逆に、自分の好きな時間に好きなルートを歩きたい、静かな山行を楽しみたい、費用を極限まで切り詰めたい、といった志向を持つ経験者にとっては、個人登山の方が満足度が高いかもしれません。

重要なのは、どちらが良い・悪いということではなく、自分の現在のレベル、目的、そして価値観に合ったスタイルを選ぶことです。 初心者の方は、まずは登山ツアーで経験を積み、山の知識や体力を身につけてから、徐々に個人登山にステップアップしていくのが、安全で確実な道のりと言えるでしょう。登山ツアーは、そのための最高の「学びの場」でもあるのです。

登山ツアーに参加する4つのメリット

登山ツアーには、個人登山にはない数多くの魅力があります。特に初心者にとっては、そのメリットは計り知れません。ここでは、登山ツアーに参加する具体的なメリットを4つの側面に分けて、詳しく解説していきます。

① プロのガイドが同行するので安全

登山ツアーに参加する最大のメリットは、何と言っても「プロの登山ガイドが同行することによる安全性」です。 山岳遭難のニュースを見聞きするたびに、山の怖さを感じる方も多いでしょう。しかし、経験豊富なガイドと共に行動することで、そのリスクを大幅に低減させることができます。

プロの登山ガイドは、単なる道案内役ではありません。彼らは以下のような多岐にわたる役割を担い、参加者の安全を確保します。

- 的確なルート案内: ガイドは担当する山域の地形やルートを熟知しています。道迷いのリスクがほぼゼロになるだけでなく、危険箇所や注意点を事前に教えてくれます。

- 最適なペース配分: 初心者が陥りがちなのが、序盤に体力を使いすぎて後半にバテてしまう「オーバーペース」です。ガイドは参加者全体の体力を見ながら、最も効率的で無理のないペースを維持してくれます。これにより、体力の消耗を抑え、高山病のリスクも軽減できます。

- 天候の判断: 山の天気は非常に変わりやすいものです。ガイドは気象情報や雲の動きなどから天候の急変を予測し、「この先は危険だから引き返す」「雨が降る前に下山を急ぐ」といった的確な判断を下します。この判断力は、経験の浅い登山者には難しいものです。

- –参加者の体調管理: 歩きながら参加者一人ひとりの表情や歩き方を観察し、体調の変化をいち早く察知します。少しでも異変があれば、休憩を促したり、適切なアドバイスをくれたりします。

- 自然や文化の解説: 安全管理だけでなく、道中に見られる高山植物の名前や、その山の歴史・文化などを解説してくれるのもガイド付きツアーの魅力です。登山の楽しみが何倍にも広がります。

- 緊急時の対応: 万が一、参加者が怪我をしたり、急病になったりした場合、ガイドは応急処置を行い、必要であれば救助要請などの手続きを迅速に行います。この「いざという時に頼れる存在」がいるという事実は、計り知れない精神的な安心感につながります。

例えば、急に霧が出てきて視界が悪くなったとします。個人登山であればパニックに陥り、道を見失ってしまうかもしれません。しかし、ツアーであればガイドが冷静にコンパスと地図で現在地を確認し、安全なルートへ一行を導いてくれます。このようなプロの危機管理能力こそが、登山ツアーの料金に含まれる最も価値あるサービスなのです。

② 交通や宿泊の手配が不要で楽

登山の楽しさは山中にありますが、そこに至るまでの準備は意外と煩雑で時間がかかるものです。登山ツアーは、この面倒な事前準備の大部分を代行してくれるため、参加者は時間的にも精神的にも大きな余裕を持つことができます。

個人登山で、例えば首都圏から北アルプスの山に一泊二日で登る計画を立てる場合、以下のような手配が必要になります。

- 交通手段の調査・予約: 新幹線の時刻表を調べ、現地の駅からのバスの接続を確認し、予約する。バスがない場合はタクシーを手配する。自家用車で行く場合は、登山口の駐車場の有無や状況、長時間の運転計画を立てる必要があります。

- 宿泊先の予約: 登りたい山の山小屋を調べ、電話で空き状況を確認し、予約する。人気の山小屋は数ヶ月前から予約が埋まることも珍しくありません。

- 登山計画書の作成・提出: ルート、日程、メンバー、装備などを記載した登山計画書を作成し、警察署や登山口のポストに提出する義務があります。

これらの作業は、特に不慣れな初心者にとってはかなりの負担となります。しかし、登山ツアーであれば、これらすべてを旅行会社がまとめて手配してくれます。参加者は、指定された日時に集合場所(例:新宿駅西口)に行くだeけで、あとは貸切バスに乗って登山口まで快適に移動できます。

特に、公共交通機関でのアクセスが困難な山域へ行く場合、このメリットは絶大です。個人では乗り継ぎを何度も繰り返さなければならないような場所でも、ツアーバスなら直行できます。また、下山後、疲労困憊の状態で電車の時間を気にしたり、慣れない道を運転したりする必要がないのも、非常に大きな利点です。

宿泊を伴うツアーの場合も同様で、人気の山小屋や登山口近くのホテルが確実に確保されています。この「手配の手間からの解放」は、忙しい現代人にとって、登山のハードルを大きく下げてくれる要素と言えるでしょう。

③ 登山仲間ができる

「登山を始めたいけれど、周りに一緒に行ってくれる友達がいない」という悩みは、多くの人が抱えています。そんな方にとって、登山ツアーは、共通の趣味を持つ仲間と出会える絶好の機会となります。

登山ツアーには、老若男女、様々な経歴を持つ人々が「山が好き」という一つの共通点を持って集まります。特に一人で参加している人は多く、ツアー会社によっては半数以上が一人参加というケースも珍しくありません。

最初は少し緊張するかもしれませんが、貸切バスでの移動中や、登山中の休憩時間、山小屋での食事の時間などを通じて、自然と会話が生まれます。

- 「どちらから来られたんですか?」

- 「あの花、きれいですね。何ていう名前でしょう?」

- 「普段はどの辺りの山に登られているんですか?」

美しい景色を共有し、きつい登りを励まし合いながら乗り越える体験は、参加者同士の間に強い一体感を生み出します。山頂に立った時の感動を分かち合えば、初対面とは思えないほどの親近感が湧くこともあります。

ツアーで知り合った人と連絡先を交換し、後日、一緒に別の山へ登りに行くようになった、という話は非常によく聞かれます。登山ツアーがきっかけで、一生付き合える山仲間が見つかる可能性も十分にあるのです。

このような出会いは、登山の楽しみをさらに広げ、次の山行へのモチベーションにもつながります。一人で黙々と歩くのも良いですが、仲間と語らいながら歩く山道もまた、格別な楽しさがあります。

④ 必要な装備をレンタルできる場合がある

登山を始めるにあたって、大きな障壁となるのが「初期費用」です。登山靴、バックパック(ザック)、レインウェアなど、安全に関わる基本的な装備をゼロから揃えると、数万円から十数万円の出費になることもあります。

「続くかどうかわからない趣味に、そこまでお金をかけるのは……」と躊躇してしまうのも無理はありません。そんな時に非常に役立つのが、ツアー会社が提供している「装備レンタルサービス」です。

多くの登山ツアー会社、特に初心者向けコースを多く設定している会社では、有料オプションとして基本的な登山装備のレンタルを行っています。

- レンタル可能な主な装備:

- 登山靴(トレッキングシューズ)

- バックパック(ザック)

- レインウェア(上下セット)

- トレッキングポール

- ヘッドライト

- スパッツ(ゲイター)

これらの装備を数千円程度の追加料金で一式レンタルできる場合があります。例えば、富士登山ツアーなどでは「手ぶらでOK」といったキャッチコピーで、必要な装備一式をレンタルできるプランが人気です。

このレンタルサービスを利用すれば、高価な装備をいきなり購入することなく、まずは「お試し」で登山を体験できます。 実際に山で使ってみて、「自分には登山が合っている」「これからも続けたい」と感じてから、少しずつ自分の装備を揃えていけば良いのです。

また、年に1、2回しか登山に行かないという方にとっても、購入するよりレンタルの方が経済的な場合があります。保管場所やメンテナンスの手間を考えなくて良いのも利点です。

この「装備レンタルの存在」は、初心者が登山を始めるための金銭的・心理的なハードルを劇的に下げてくれる、非常に価値のあるメリットです。

登山ツアーの3つのデメリット

多くのメリットがある登山ツアーですが、もちろん良いことばかりではありません。その特性上、個人登山と比べて不便に感じる点や制約も存在します。メリットとデメリットの両方を正しく理解した上で、自分に合ったスタイルかどうかを判断することが大切です。

① 自分のペースで歩きにくい

登山ツアーの最大のデメリットとして挙げられるのが、「団体行動であるがゆえに、個人のペースで歩くことが難しい」という点です。

ツアー登山は、ガイドを先頭に、参加者が一列になって歩くのが基本です。ガイドは参加者全体の体力レベルを見ながら、遅すぎず、速すぎない、平均的なペースで歩行を続けます。そのため、以下のような状況が起こり得ます。

- 体力に余裕がある人: 「もっと速く歩けるのに」「前の人が遅くて少しイライラする」と感じることがあるかもしれません。しかし、勝手に隊列を離れて先行することは原則として許されません。

- 歩くのがゆっくりな人: 「みんなに迷惑をかけているのではないか」「もっと休憩したいのに……」と焦りを感じてしまうことがあります。これがプレッシャーとなり、精神的に疲れてしまう可能性も否定できません。

- 写真撮影や自然観察が好きな人: 「この花の写真をじっくり撮りたい」「この景色をもう少し眺めていたい」と思っても、団体行動を優先しなければならず、自分のタイミングで立ち止まることは困難です。

休憩のタイミングや時間も、基本的にはガイドの指示に従います。決められたスケジュール通りに行動することが求められるため、自由気ままな山歩きをイメージしていると、窮屈に感じてしまうかもしれません。

ただし、良心的なツアー会社では、参加者の体力レベルに応じて複数のグループに分けたり、サブガイドを配置してペースの異なる参加者をフォローしたりするなどの配慮をしています。それでも、「自分の時間を、自分のペースで、自由に使う」という個人登山の魅力は、ツアー登山ではある程度制限されることを覚悟しておく必要があります。

このデメリットを強く感じる方は、少人数制を謳っているツアーや、プライベートガイドを依頼する形式のツアーを選ぶと、ある程度は解消されるでしょう。

② 費用が個人で行くより高くなることがある

手軽で便利な登山ツアーですが、その分、費用面では個人登山よりも割高になる傾向があります。

ツアー料金には、純粋な交通費や宿泊費だけでなく、以下のような費用が含まれています。

- ガイド料: プロの登山ガイドを雇うための費用。

- 添乗員人件費: バス移動の世話や受付などを行う添乗員の人件費(同行する場合)。

- 企画・手配手数料: 旅行会社がツアーを企画し、各種手配を行うための手数料。

- 旅行会社の利益: 企業の運営に必要な利益。

これらの費用が上乗せされるため、例えば同じ山に同じ行程で登る場合、個人で交通費や宿泊費を切り詰めて計画した場合と比較すると、総額は高くなることがほとんどです。

具体例:

首都圏から日帰りで八ヶ岳へ行く場合を考えてみましょう。

- 個人登山(自家用車相乗り): 高速代+ガソリン代を4人で割れば、一人あたり数千円の交通費で済みます。

- 登山ツアー(貸切バス): 貸切バス代、ガイド料、企画料などが含まれるため、料金は1万5千円~2万円程度になるのが一般的です。

この差額をどう捉えるかがポイントです。単に金額だけを見れば個人登山の方が安上がりです。しかし、ツアー料金には「プロによる安全管理」「面倒な手配からの解放」「運転不要の快適さ」といった、目に見えない価値が含まれています。「安心と手軽さを購入するためのコスト」と考えることができるかどうかが、ツアーの費用対効果を判断する鍵となります。

ただし、例外もあります。例えば、遠方の山へ少人数で向かう場合、個人で手配するよりも、団体割引が適用されるツアーの方が交通費や宿泊費が安く済むケースもあります。一概に「ツアーは常に高い」と決めつけず、総額と得られるサービスを天秤にかけて比較検討することが重要です。

③ 行動の自由度が低い

ペースの問題とも関連しますが、登山ツアーはスケジュールや行程が事前に厳密に決められており、「行動の自由度が低い」という制約があります。

ツアーのパンフレットやウェブサイトには、出発時間、登山開始時間、山頂到着予定時刻、下山時間、帰着時間などが細かく記載されています。参加者はこのスケジュールに沿って行動することが求められます。

これにより、以下のような制約が生まれます。

- ルートの変更ができない: 「天気が良いから、あっちのピークまで足を延ばしてみたい」「この分岐を別のルートから下ってみたい」といった個人的な希望は、安全管理の観点からまず通りません。決められたルートを忠実に歩く必要があります。

- 時間の融通が利かない: 「山頂からの景色が素晴らしいので、あと30分長く滞在したい」と思っても、全体のスケジュールがあるため、定刻には下山を開始しなければなりません。

- 立ち寄り場所が決められている: 登山前後の食事場所や、お土産を買うために立ち寄るサービスエリアなども、すべてツアー行程に組み込まれています。「帰りにあの温泉に寄りたい」「地元のおいしいレストランで食事がしたい」といった自由はありません。

このように、登山ツアーは「決められた枠組みの中で楽しむ」スタイルです。アドリブを効かせた旅や、その場の気分で行動を変えたいという欲求には応えられません。冒険的な要素や、自分だけの発見を求めるタイプの登山者にとっては、この「管理された登山」が物足りなく感じられる可能性があります。

これらのデメリットは、登山ツアーの「安全性」と「手軽さ」を確保するための裏返しの側面でもあります。どちらを重視するかを自分の中で明確にし、納得した上でツアーに参加することが、満足度の高い体験につながります。

初心者が失敗しない登山ツアーの選び方【5つのポイント】

数多くの旅行会社が、多種多様な登山ツアーを企画・販売しています。その中から自分に最適なツアーを見つけ出すのは、初心者にとっては難しい作業かもしれません。ここでは、ツアー選びで失敗しないための5つの重要なポイントを解説します。これらのポイントを一つずつチェックすることで、後悔のないツアー選びができるはずです。

① ツアーの種類で選ぶ

登山ツアーは、期間や集合方法によっていくつかの種類に大別されます。まずは、自分のライフスタイルや希望する登山体験に合ったツアーの種類を把握しましょう。

日帰りツアー

日帰りツアーは、登山初心者にとって最も手軽で参加しやすいタイプです。 早朝に主要駅などの集合場所を出発し、バスで登山口へ向かい、登山を楽しんだ後、その日の夜に帰着します。

- メリット:

- 宿泊の準備が不要で、気軽に参加できる。

- 費用が宿泊ツアーに比べて安い。

- 週末の1日を使って参加できるため、仕事への影響が少ない。

- デメリット:

- 行ける山が、集合場所から日帰り可能な範囲に限られる。

- バスの移動時間が長く、登山時間が短くなることがある。

- おすすめな人:

- 初めて登山ツアーに参加する人。

- 体力に自信がなく、まずは短い時間から試したい人。

- 週末を手軽にリフレッシュしたい人。

首都圏発であれば高尾山、丹沢、箱根、奥多摩など、関西発であれば六甲山、金剛山、比良山地などのツアーが豊富にあります。

宿泊ツアー

宿泊ツアーは、1泊2日以上の行程で、山小屋や麓のホテル・旅館に泊まりながら、より本格的な登山を目指すタイプです。

- メリット:

- 富士山や北アルプス、南アルプス、屋久島など、日帰りでは行けない遠方の名峰に挑戦できる。

- ご来光や満点の星空など、宿泊しなければ見られない景色を体験できる。

- 時間に余裕があるため、よりじっくりと山と向き合える。

- デメリット:

- 日帰りツアーより費用が高くなる。

- 連休や有給休暇を取得する必要がある。

- 山小屋泊の場合、プライバシーが限られ、快適な睡眠が取れないこともある。

- おすすめな人:

- 日帰り登山に慣れ、次のステップに進みたい人。

- 特定の憧れの山(例:富士山)に登りたい人。

- 非日常的な体験を存分に味わいたい人。

山小屋泊かホテル泊かによっても、体験は大きく異なります。山小屋は登山の醍醐味を味わえますが、相部屋が基本です。一方、ホテル泊は快適ですが、登山口までの移動が別途必要になります。

現地集合・解散ツアー

現地集合・解散ツアーは、登山口最寄りの駅や駐車場などに各自で集合し、そこからガイドと合流して登山を開始するタイプです。 往復の交通が含まれていないのが特徴です。

- メリット:

- 交通費が含まれないため、ツアー料金が比較的安い。

- 全国どこからでも参加しやすい。

- ツアーの前後に、個人で周辺観光などを自由に組み合わせられる。

- デメリット:

- 登山口までの交通手段を自分で確保・手配する必要がある。

- 運転の疲れや公共交通機関の乗り継ぎなどを自分で管理しなければならない。

- おすすめな人:

- ツアー開催地から遠方に住んでいる人。

- マイカーでアクセスしたい人。

- ツアーの登山部分だけに参加したい人。

これらの種類を理解し、自分の体力、予算、休日の日数などを考慮して、最適な形式を選びましょう。

② 自分の体力レベルに合った難易度で選ぶ

これがツアー選びで最も重要なポイントと言っても過言ではありません。 自分の体力に見合わない難易度のツアーに参加してしまうと、楽しむどころか、辛い思い出になったり、怪我や事故につながったりする危険性すらあります。

ほとんどのツアー会社では、初心者でも分かりやすいように、独自の「難易度ランク」を設定しています。

- 表記の例:

- 「体力レベル★☆☆☆☆」「技術レベル★☆☆☆☆」のような星の数

- 「A(初心者向け)」「B(初級者向け)」「C(中級者向け)」のようなアルファベット

- 「入門」「初級」「中級」「上級」のような言葉

これらのランクは、主に以下の要素を総合的に評価して決定されています。

- 歩行時間: 1日あたりに歩く合計時間。

- 歩行距離: 総歩行距離。

- 累積標高差: スタートからゴールまでに上り下りする高さの合計。これが大きいほど体力的にきつくなります。

- 登山道の状況: 整備されたハイキングコースか、岩場や鎖場、ハシゴなどがあるか。

ツアーを選ぶ際は、必ずこの難易度ランクを確認し、「少し物足りないかな?」と感じるくらいのレベルから始めるのが鉄則です。 特に初めての方は、最も簡単な「入門」や「体力レベル★1」のツアーを選びましょう。

ツアーの詳細ページには、歩行時間や標高差の具体的な数値も記載されています。普段の運動習慣と照らし合わせ、「6時間も山道を歩き続けられるか?」と具体的にイメージしてみることが大切です。もし不安な点があれば、遠慮せずにツアー会社に電話やメールで問い合わせてみましょう。

③ 行きたい山やエリアで選ぶ

登山の大きなモチベーションとなるのが、「あの山に登ってみたい」「あの景色が見たい」という憧れです。自分の興味関心からツアーを探すのも、楽しい選び方の一つです。

- 人気の山・エリア:

- 富士山: 日本最高峰。一生に一度は登りたいと考える人が多く、ツアーも非常に豊富。

- 屋久島: 縄文杉や苔むす森など、神秘的な自然が魅力。

- 北アルプス(上高地、槍ヶ岳、穂高岳など): 3,000m級の山々が連なる、日本を代表する山岳エリア。

- 尾瀬: ミズバショウやニッコウキスゲが咲く広大な湿原。木道が整備され歩きやすい。

- 八ヶ岳: バリエーション豊かな山々があり、初心者から上級者まで楽しめる。

- 季節で選ぶ:

- 春: 残雪と新緑のコントラストや、カタクリなどのスプリング・エフェメラル(春の妖精)と呼ばれる花々を楽しむ。

- 夏: 高山植物が咲き乱れるお花畑や、涼しい高山の空気を満喫する。

- 秋: 山全体が燃えるような紅葉に染まる、最も美しい季節の一つ。

- 冬: 雪化粧した山々の静寂な美しさを楽しむスノーシューハイキング(初心者向け)。

自分の「行ってみたい」という気持ちを大切にすることで、ツアーへの期待感が高まり、登山当日の満足度も格段に上がります。 ただし、憧れの山が必ずしも自分の体力レベルに合っているとは限りません。行きたい気持ちと、②で解説した難易度レベルを天秤にかけ、無理のない計画を立てることが重要です。

④ ガイドやサポート体制で選ぶ

ツアーの質は、ガイドの質に大きく左右されます。また、万が一の際のサポート体制が整っているかどうかも、安心して楽しむためには欠かせない要素です。

- ガイドの質:

- 資格の有無: ガイドが「(公社)日本山岳ガイド協会」などの公的な資格を保有しているかどうかは、一つの目安になります。資格を持つガイドは、知識、技術、経験において一定の水準を満たしています。

- ガイドレシオ(ガイド1人あたりの参加者数): ガイド1人に対して参加者が少ないほど、きめ細やかなサポートが期待できます。 例えば、ガイド1人につき参加者15名のツアーと、8名のツアーでは、後者の方が安全性が高く、コミュニケーションも取りやすいでしょう。少人数制を謳っているツアーは、この点でおすすめです。

- サポート体制:

- 添乗員の同行: ガイドとは別に、バスの移動や受付、参加者のケアなどを行う添乗員が同行するツアーは、サポートが手厚いと言えます。

- 緊急時の連絡体制: ツアー会社が、緊急時に迅速に対応できる体制(警察や救助隊との連携など)を整えているか。

- 保険の加入: ツアー料金に、国内旅行傷害保険が含まれているかを確認しましょう。万が一の怪我や事故に備え、保険加入は必須です。

これらの情報は、ツアーのパンフレットやウェブサイトに記載されていることが多いです。記載がない場合は、ツアー会社に直接問い合わせて確認することをおすすめします。

⑤ 料金に含まれる内容を確認する

一見すると安く見えるツアーでも、よく見ると必要な費用がほとんど含まれておらず、結果的に高くついてしまうケースがあります。ツアー料金を比較する際は、表面的な金額だけでなく、「何が含まれていて、何が含まれていないのか」を詳細に確認することが不可欠です。

料金に含まれることが多いもの:

- 往復の交通費(貸切バス代など)

- ガイド料

- 添乗員同行費用(同行する場合)

- 国内旅行傷害保険

料金に含まれる場合と、含まれない場合があるもの(要確認):

- 宿泊費: 宿泊ツアーの場合、料金に含まれるのが一般的。

- 食事代: 朝食、昼食(お弁当)、夕食が何回分含まれているか。山小屋の食事は含まれるが、移動中の食事は各自負担、というパターンが多いです。

- ロープウェイやリフト代: コースの途中で利用する場合、料金に含まれているか確認が必要。

- 入浴料: 下山後に立ち寄る温泉などの入浴料。

料金に含まれないことが多いもの(自己負担):

- 集合場所までの交通費

- 記載のない食事代

- 個人的な飲料代、お土産代

- 装備のレンタル料

これらの項目をリストアップし、複数のツアーを比較検討することで、本当の意味でコストパフォーマンスの高いツアーを見つけることができます。総額でいくらかかるのかを把握し、納得した上で申し込みましょう。

初心者におすすめの登山ツアー会社12選

日本には数多くの登山ツアー会社が存在し、それぞれに特徴や強みがあります。ここでは、特に初心者向けのツアーが充実しており、実績と信頼性のある12社を厳選してご紹介します。各社の特徴を比較し、自分のスタイルに合った会社を見つける参考にしてください。

| ツアー会社名 | 特徴 | 得意なエリア・ツアー |

|---|---|---|

| クラブツーリズム | 大手ならではの圧倒的なコース数。バスツアーが中心で全国発着。 | 全国各地の日帰りハイキングから海外遠征まで幅広く網羅。 |

| HIS | 大手旅行会社。若者向けやテーマ性のある企画も多い。 | 富士登山ツアーや屋久島ツアーが特に人気。 |

| モンベル・アウトドア・チャレンジ | アウトドア用品メーカー直営。装備の知識が豊富でレンタルも充実。 | 全国のフィールド。カヌーなど他のアクティビティとの組み合わせも。 |

| 四季の旅 | 首都圏発のバスツアー専門。リーズナブルな価格設定が魅力。 | 富士登山、尾瀬、上高地など、関東近郊の人気スポット。 |

| サンシャインツアー | バスツアー大手。特に富士登山ツアーに定評がある。 | 富士登山。夜発日帰りなどの弾丸ツアーも豊富。 |

| オリオンツアー | バスツアー大手。富士登山やスキーバスツアーで有名。 | 富士登山、上高地、立山黒部アルペンルートなど。 |

| トラベックスツアーズ | 首都圏発のバスツアーが中心。手頃な価格帯のツアーが多い。 | 関東近郊の日帰りハイキング、富士登山、尾瀬など。 |

| やまとほう | 女性限定や少人数制など、テーマ性の高いツアーが特徴。 | 全国。初心者向けの講習会なども開催。 |

| GAKU(ガク) | 少人数・プライベートガイドが中心。本格的な登山志向にも対応。 | 日本アルプスなど、技術を要する山域にも強い。 |

| T-LIFEホールディングス | 全国に支店があり、各地域発着のツアーが豊富。 | 全国のハイキング、トレッキングコース。 |

| トラベルギャラリー | 山旅専門の旅行会社。専門性が高く、本格的なコースも多い。 | 日本アルプス、百名山、海外トレッキング。 |

| 毎日新聞旅行 | 新聞社系。歴史や文化、自然観察など、知的好奇心を満たす旅。 | 全国。テーマ性のあるウォーキングやハイキング。 |

| 注意:各社のサービス内容は変更される可能性があるため、詳細は必ず公式サイトでご確認ください。 |

① クラブツーリズム

大手旅行会社ならではの圧倒的なコース数が魅力です。ハイキング感覚で参加できる初心者向けの「ウォーキング・ハイキング」から、本格的な雪山登山や海外トレッキングまで、あらゆるレベルとニーズに対応しています。特に貸切バスを利用したツアーが全国各地から発着しており、地方在住者でも参加しやすいのが強みです。テーマ(花、紅葉、温泉、歴史など)からツアーを探せるのも便利で、自分の興味に合った山旅を見つけやすいでしょう。

(参照:クラブツーリズム株式会社 公式サイト)

② HIS

若者からシニアまで幅広い層に支持される大手旅行会社HISも、登山・トレッキングツアーを多数企画しています。特に富士登山ツアーや屋久島ツアーは毎年多くのプランが用意され、人気を博しています。一人参加を歓迎するツアーも多く、ウェブサイトで現在の予約人数や男女比が確認できる場合があるなど、参加しやすい工夫がされています。大手ならではの安心感と、コストパフォーマンスのバランスが取れたツアーが期待できます。

(参照:株式会社エイチ・アイ・エス 公式サイト)

③ モンベル・アウトドア・チャレンジ

日本を代表するアウトドア用品メーカー「モンベル」が企画・実施するツアー(M.O.C.)です。メーカー直営ならではの信頼性の高い装備レンタルサービスが充実しており、初心者でも安心して参加できます。ガイドもモンベルの理念を理解した経験豊富なスタッフが務めます。登山だけでなく、カヤックやサイクリングなど、他のアウトドアアクティビティと組み合わせたイベントも多く、自然を多角的に楽しみたい方におすすめです。

(参照:株式会社モンベル 公式サイト)

④ 四季の旅

首都圏発の格安バスツアーに特化しており、リーズナブルな価格で登山を楽しみたい方に人気の会社です。特に富士登山ツアーは、様々なプランが用意されており、毎年多くの登山者を山頂へ導いています。その他、尾瀬や上高地、紅葉シーズンの山々など、関東近郊の人気スポットへの日帰り・宿泊ツアーが豊富です。費用を抑えつつ、まずは気軽にツアーに参加してみたいという方に最適です。

(参照:株式会社 四季の旅 公式サイト)

⑤ サンシャインツアー

スキー・スノーボードのバスツアーで有名ですが、グリーンシーズンの登山ツアーにも力を入れています。四季の旅と同様、首都圏や関西圏発のバスツアーが中心で、特に富士登山ツアーは業界でも屈指のプラン数を誇ります。夜行バスを利用した「夜発日帰り」や「夜発1.5日帰り」といった弾丸プランも多く、休みが取りにくい方でも参加しやすいのが特徴です。

(参照:サンシャインツアー株式会社 公式サイト)

⑥ オリオンツアー

こちらもバスツアーを主力とする旅行会社で、富士登山や上高地、立山黒部アルペンルートといった人気観光地へのツアーが充実しています。初心者向けから健脚向けまでレベル分けされたコース設定がされており、自分の体力に合わせて選びやすいのがポイントです。ウェブサイトも見やすく、オンラインでの予約・決済がスムーズに行えます。

(参照:株式会社オリオンツアー 公式サイト)

⑦ トラベックスツアーズ

首都圏(新宿・東京)発着のバスツアーを中心に、手頃な価格帯の登山・ハイキングツアーを提供しています。日帰りで楽しめる関東近郊の低山ハイクから、富士登山、尾瀬、北アルプス方面への宿泊ツアーまで、初心者からステップアップしていくのに適したコースが揃っています。ウェブサイトで催行が決定している日程を確認しやすいのも便利です。

(参照:トラベックスツアーズ株式会社 公式サイト)

⑧ やまとほう

「女性のための登山教室」や、特定のテーマに沿ったユニークな企画が特徴の山旅専門会社です。多くのツアーが少人数制で催行されるため、ガイドの目が行き届きやすく、アットホームな雰囲気で登山を楽しめます。体力に自信のない初心者や、同性の仲間と気兼ねなく楽しみたい女性におすすめです。登山技術の講習会なども開催しており、スキルアップを目指すこともできます。

(参照:有限会社やまとほう 公式サイト)

⑨ GAKU(ガク)

少人数制、またはプライベートでのガイド登山を専門としています。画一的なパッケージツアーとは異なり、参加者のレベルや要望に合わせて柔軟にプランを組んでくれるのが最大の魅力です。初心者向けの基礎講習から、北アルプスの岩稜帯といった本格的な登山まで、質の高いガイドサービスを受けられます。集団行動が苦手な方や、自分のペースでじっくりと山を学びたい方に最適です。

(参照:登山ガイド GAKU 公式サイト)

⑩ T-LIFEホールディングス(旧タビックスジャパン)

全国に支店を持つ老舗の旅行会社で、各地域発着の登山・ハイキングツアーを企画しています。大手ならではのネットワークを活かし、全国各地の山を網羅した豊富なラインナップが特徴です。「日本の山(山旅)」「街道歩き」といった専門ブランドも展開しており、様々な角度から自然や文化に親しむ旅を提供しています。

(参照:株式会社T-LIFEホールディングス 公式サイト)

⑪ トラベルギャラリー

「山旅専門」を掲げ、30年以上の実績を持つ専門性の高い旅行会社です。日本アルプスや八ヶ岳、全国の日本百名山を巡るツアーはもちろん、ヒマラヤやヨーロッパアルプスなど、海外のトレッキングツアーも豊富に手掛けています。初心者向けのコースもありますが、どちらかといえば、ある程度経験を積み、より本格的な登山を目指したい中級者以上の方に特におすすめです。

(参照:株式会社トラベルギャラリー 公式サイト)

⑫ 毎日新聞旅行

毎日新聞社グループの旅行会社で、単に山に登るだけでなく、その土地の歴史や文化、自然環境などを深く学ぶことをテーマにしたツアーが多いのが特徴です。専門家が同行して解説を行う企画もあり、知的好奇心を満たしたい方にぴったりです。ペースも比較的ゆったりとしたものが多く、シニア層を中心に人気があります。

(参照:株式会社毎日新聞旅行 公式サイト)

登山ツアーの基本的な持ち物リスト

登山ツアーに参加する際、交通や宿泊の手配は不要ですが、自分自身の装備を準備することは必須です。特に安全に関わる装備は、ガイドがいるからといって省略することはできません。「備えあれば憂いなし」の精神で、しっかりと準備を整えましょう。ここでは、基本的な持ち物を「必須のもの」と「あると便利なもの」に分けて解説します。

必須の持ち物

これらは安全な登山のために最低限必要な装備です。ツアーの難易度に関わらず、必ず準備してください。

登山靴(トレッキングシューズ)

登山において最も重要な装備の一つです。 スニーカーや運動靴での参加は、滑って転倒したり、足を痛めたりする原因となり非常に危険です。必ず、足首を保護し、靴底が滑りにくい凹凸のある登山専用の靴を用意しましょう。

- 選び方のポイント: ハイカットかミドルカットのモデルが足首をしっかりサポートしてくれるため、初心者におすすめです。必ず専門店で実際に試し履きをし、厚手の靴下を履いた状態でフィット感を確認しましょう。

バックパック(ザック)

荷物をすべて収納し、両手を自由にするために不可欠です。

- 容量の目安:

- 日帰りツアー: 20~30リットル

- 山小屋一泊ツアー: 30~40リットル

- 選び方のポイント: 容量だけでなく、自分の体にフィットするかどうかが重要です。ウエストベルトやチェストストラップが付いており、肩だけでなく腰でも重さを支えられるモデルを選びましょう。

レインウェア(上下セパレート)

山の天気は変わりやすく、晴れていても突然雨が降ることがあります。レインウェアは雨具としてだけでなく、風を防ぐ防寒具(ウインドブレーカー)としても活躍する、生命維持に直結する重要な装備です。

- 選び方のポイント: 「防水透湿性素材(ゴアテックス®︎など)」を使用したものを選びましょう。 この素材は、外からの雨は防ぎつつ、内側の汗による湿気は外に逃がしてくれるため、蒸れにくく快適です。コンビニなどで売っているビニールカッパは、透湿性がないため汗で内側がびしょ濡れになり、逆に体を冷やす原因となるため絶対に使用しないでください。上下が分かれたセパレートタイプが動きやすくて基本です。

飲料水

脱水症状を防ぐために、水分補給はこまめに行う必要があります。

- 必要量の目安: 最低でも1~1.5リットル。夏場や汗をかきやすい人は2リットル以上あると安心です。スポーツドリンクと水を半分ずつ持っていくと、ミネラルも補給できて効果的です。

行動食・非常食

登山中は多くのエネルギーを消費します。ツアーの昼食とは別に、休憩中に手軽にエネルギー補給できる「行動食」を必ず持参しましょう。また、万が一の事態(下山遅延など)に備えた「非常食」も兼ねます。

- 具体例: チョコレート、飴、ナッツ、ドライフルーツ、ようかん、エナジーバー、カロリーメイトなど。すぐに食べられて高カロリーなものが適しています。

ヘッドライト

日帰りツアーであっても、ヘッドライトは必ず持参してください。 予期せぬトラブルで下山が遅れ、日没を迎えてしまう可能性はゼロではありません。真っ暗な山道では、明かりがないと行動不能になります。

- 選び方のポイント: 両手が自由になるヘッドランプタイプが必須です。出発前に必ず電池が十分にあるか、予備電池も併せて確認しておきましょう。

地図とコンパス

ガイドがいるツアーでも、持参することが推奨されます。万が一、はぐれてしまった場合や、自分が今どこを歩いているのかを把握するために役立ちます。スマホのGPSアプリも便利ですが、電池切れや故障のリスクに備え、紙の地図とコンパスを持つ習慣をつけることが望ましいです。

健康保険証

万が一の怪我や病気で病院にかかる場合に備え、必ず携帯してください。コピーではなく、原本を持参しましょう。

あると便利なもの

必須ではありませんが、これらを持っていると登山の快適性や安全性がさらに向上します。

トレッキングポール

「杖」のことです。特に下山時に使用すると、膝や腰への負担を大幅に軽減してくれます。バランスを保つのにも役立ち、転倒防止につながります。2本1組で使用するのが基本です。

帽子

日差しを遮り、熱中症や日射病を防ぎます。夏場は通気性の良いハットタイプ、冬場は耳まで覆えるニット帽などがおすすめです。

サングラス

標高が上がると紫外線は強くなります。特に森林限界を超える高山や、雪の上を歩く際は、目の保護のためにサングラスがあると非常に快適です。

日焼け止め

山での日差しは想像以上に強く、短時間でも日焼けします。男女問わず、肌の露出する部分には日焼け止めを塗っておきましょう。

モバイルバッテリー

スマートフォンを地図やカメラとして使用すると、電池の消耗が早くなります。いざという時の連絡手段を確保するためにも、軽量なモバイルバッテリーを一つ持っておくと安心です。

常備薬・救急セット

普段から服用している薬がある方は必ず持参してください。その他、絆創膏、消毒液、鎮痛剤、虫刺され薬、テーピングテープなど、基本的な救急セットがあると、自分や仲間の軽い怪我に対応できます。

登山ツアーに適した服装【レイヤリングが基本】

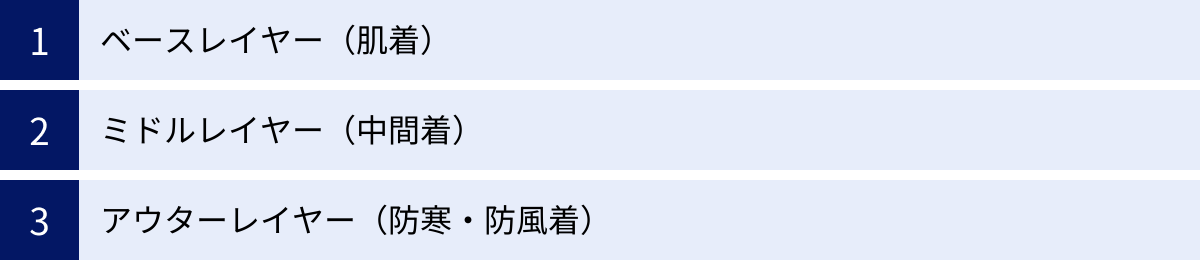

登山の服装で最も重要なキーワードは「レイヤリング(重ね着)」です。山の天気や気温は、平地とは比べ物にならないほど変化が激しく、また歩行中は汗をかき、休憩中は体が冷えます。レイヤリングは、これらの状況変化に対応し、常に体を快適な状態に保つための基本的な考え方です。ベース、ミドル、アウターの3層を基本とし、状況に応じて脱ぎ着して体温を調節します。

ベースレイヤー(肌着)

肌に直接触れる一番下のウェアで、汗を素早く吸い上げて乾かす「吸湿速乾性」が最も重要な役割です。 汗で濡れた肌着が乾かないと、その水分が体温を奪い、「汗冷え」を引き起こします。汗冷えは体力を消耗させるだけでなく、低体温症のリスクを高める非常に危険な状態です。

- 適した素材: ポリエステルなどの化学繊維や、保温性と吸湿性に優れたメリノウール。

- 絶対に避けるべき素材: 綿(コットン)。綿は吸水性は高いものの、一度濡れると非常に乾きにくく、汗冷えの最大の原因となります。普段着のTシャツや下着をそのまま着ていくのは絶対にやめましょう。

ミドルレイヤー(中間着)

ベースレイヤーとアウターレイヤーの間に着るウェアで、主な役割は「保温」です。 体から発せられた熱をウェアの内部に溜め込み、体を暖かく保ちます。

- 適した素材:

- フリース: 軽くて暖かく、速乾性にも優れるため、最も一般的で使いやすい素材です。

- 薄手のダウンジャケット: 非常に軽く、保温性が高いのが特徴。休憩中や山小屋での防寒着として最適ですが、水濡れに弱いのが弱点です。

- 化繊インサレーション: ダウンの弱点を克服した人工素材。濡れても保温性が落ちにくく、扱いやすいのがメリットです。

季節や山の標高に応じて、フリースの厚さを変えたり、ダウンを予備で持っていくなどして調整します。

アウターレイヤー(防寒・防風着)

一番外側に着るウェアで、雨、風、雪といった外部の厳しい環境から体を守る「保護」の役割を担います。

- 適した素材・ウェア:

- レインウェア(ハードシェル): 前述の通り、防水透湿性素材のレインウェアがアウターの基本となります。雨が降っていなくても、風が強い時にはウインドブレーカーとして着用することで、体温の低下を防ぎます。

- ソフトシェル: 防水性はハードシェルに劣りますが、防風性と透湿性、ストレッチ性に優れています。晴天時や小雨程度の天候で、行動中に着続けるアウターとして非常に快適です。

レイヤリングの具体例(春秋の3シーズン)

- 上半身: 速乾性長袖Tシャツ(ベース)+フリース(ミドル)+レインウェア(アウター)

- 下半身: サポートタイツ(ベース)+登山用パンツ(ミドル)+レインパンツ(アウター)

登り始めは寒くても、歩き出すとすぐに体温が上がって汗をかきます。「少し寒いかな?」と感じるくらいの服装でスタートし、暑くなったらすぐにミドルレイヤーを脱ぐなど、こまめに脱ぎ着することが快適な登山を続けるコツです。

登山ツアーに関するよくある質問

最後に、登山ツアーに関して初心者の方が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

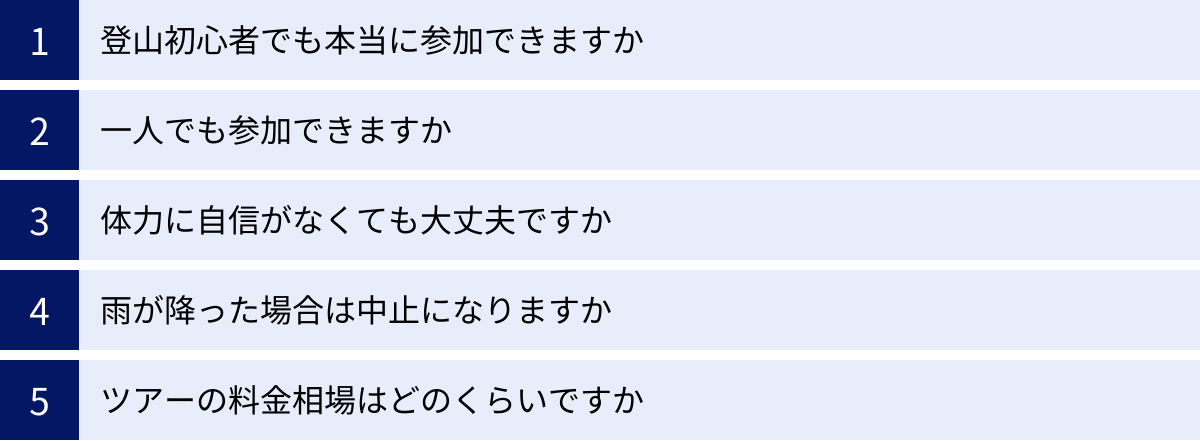

登山初心者でも本当に参加できますか?

はい、全く問題ありません。 むしろ、登山ツアーは初心者のためにあると言っても過言ではありません。各ツアー会社が設定している「初心者向け」「入門レベル」「体力★1」といったコースを選べば、経験豊富なガイドが歩き方から教えてくれますし、ペースも初心者に合わせてくれます。まずは無理のない日帰りハイキングツアーから参加してみることをおすすめします。

一人でも参加できますか?

はい、大歓迎です。 登山ツアーの参加者には、一人で申し込む方が非常に多く、ツアーによっては半数以上が一人参加ということも珍しくありません。最初は不安かもしれませんが、バスの中や登山中に他の参加者と自然に会話が生まれ、すぐに打ち解けられることが多いです。同じ目的で集まった仲間なので、気兼ねなく楽しむことができます。

体力に自信がなくても大丈夫ですか?

体力レベルに合ったコースを選べば大丈夫です。 重要なのは、自分の体力を過信せず、謙虚にコースを選ぶことです。各社のツアー詳細には、歩行時間や標高差が明記されています。「歩行時間3~4時間程度」「標高差400m以下」といった、比較的負荷の少ないコースから始めてみましょう。不安な場合は、ツアー会社に直接相談し、自分の体力で参加可能かどうかを確認するのが最も確実です。日頃からウォーキングや階段の上り下りなどで、少しずつ体力をつけておくと、当日がより楽になります。

雨が降った場合は中止になりますか?

基本的には「雨天決行」です。 登山の世界では、多少の雨は当たり前のことと捉えられています。そのためにも、しっかりとしたレインウェアの準備が必須となります。ただし、台風の接近、雷、暴風雪、大雨警報が発令されるなど、参加者の安全が確保できないと判断される「荒天」の場合は、ツアーが中止またはコース変更になることがあります。 中止の判断基準やタイミングはツアー会社の規定によりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

ツアーの料金相場はどのくらいですか?

料金は、行き先、日程、期間、ツアー内容によって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

- 首都圏発の日帰りバスツアー: 10,000円 ~ 20,000円程度

- 山小屋1泊の宿泊バスツアー(富士山、アルプスなど): 30,000円 ~ 60,000円程度

- 現地集合・解散の日帰りガイドツアー: 8,000円 ~ 15,000円程度(ガイド料のみ)

これらはあくまで目安です。料金に含まれる内容(食事、レンタル代など)をよく確認し、総額で比較検討することが大切です。

登山ツアーは、登山の素晴らしい世界への扉を開けてくれる、最高のきっかけです。 この記事を参考に、あなたにぴったりのツアーを見つけ、万全の準備を整えて、安全で思い出深い山旅に出かけてみてください。山頂で見る絶景と、自分の足で登りきった達成感は、きっとあなたの人生にとってかけがえのない宝物になるはずです。