「次の休みはどこかへ旅行に行きたいな」と思い立ったものの、何から手をつけていいか分からず、結局いつもと変わらない休日を過ごしてしまった…そんな経験はありませんか。旅行は、計画を立てる段階からすでに始まっています。どこへ行こうか、何をしようかと思いを巡らせる時間は、旅そのものと同じくらい心躍るものです。しかし、特に旅行に慣れていない初心者の方にとっては、プランニング自体が大きなハードルに感じられるかもしれません。

この記事では、旅行初心者の方でも安心して、楽しく、そして満足度の高い旅行を実現するためのプランの立て方を、8つの具体的なステップに分けて徹底的に解説します。なぜ計画を立てることが重要なのかという根本的なメリットから、プランをより良くするためのコツ、さらには計画作業を劇的に効率化してくれるおすすめのアプリやWebサイトまで、網羅的にご紹介します。

この記事を読み終える頃には、漠然としていた「旅行に行きたい」という気持ちが、具体的な行動計画へと変わり、自信を持って次の旅への一歩を踏み出せるようになっているはずです。さあ、一緒に最高の旅行プランを作り上げましょう。

目次

旅行プランを立てる3つのメリット

「計画なんて面倒くさい」「行き当たりばったりの方が自由で楽しいのでは?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、事前にしっかりと計画を立てることには、旅行の質を大きく向上させるいくつものメリットが存在します。ここでは、その中でも特に重要な3つのメリットについて詳しく解説します。計画を立てることで、あなたの旅がどのように変わるのかを見ていきましょう。

① 時間を無駄なく使える

旅行における最も貴重な資源は「時間」です。特に、限られた日数で最大限に楽しみたいと考えるなら、時間の使い方は極めて重要になります。事前の計画は、この貴重な時間を無駄なく、そして有効に活用するための羅針盤となります。

計画がない場合を想像してみてください。現地に到着してから「さて、どこへ行こうか?」と考え始め、スマートフォンで観光地を検索し、行き方を調べ、移動手段を探す…。この一連の作業に、気づけば30分、1時間と貴重な時間が過ぎてしまいます。ようやく目的地に着いたと思ったら、人気スポットで長蛇の列ができていたり、楽しみにしていたお店が定休日だったり、あるいは営業時間が終わっていたりするかもしれません。これでは、せっかくの旅行がストレスと後悔の連続になってしまいかねません。

一方で、事前に計画を立てておけば、こうした時間のロスを大幅に削減できます。例えば、以下のような準備が可能です。

- 営業日・営業時間の確認: 行きたい観光スポットや飲食店の営業情報を事前に調べておくことで、「行ってみたら閉まっていた」という最悪の事態を防げます。

- 予約: 人気のレストランやアクティビティ、美術館の入場チケットなどを事前に予約しておけば、当日の待ち時間をゼロにしたり、確実に入場したりできます。

- 移動ルートの最適化: 複数の観光地を巡る場合、地図上で位置関係を確認し、効率的な順番で回るルートをあらかじめ決めておけます。A地点からB地点への最適な交通手段や所要時間を把握しておくだけで、移動が非常にスムーズになります。

ここで重要なのは、緻密な計画が「自由な時間」を生み出すという視点です。一見、計画に縛られるように感じるかもしれませんが、実際はその逆です。移動や待ち時間といった「非生産的な時間」を計画によって最小化することで、現地で「ふと気になった路地裏を散策する」「景色の良いカフェでゆっくりお茶をする」といった、偶発的な発見やゆとりを楽しむための「質の高い自由時間」が生まれるのです。

計画とは、旅をガチガチに固めるためのものではありません。時間を最大限に有効活用し、心に余裕を持って旅を楽しむための強力なツールなのです。

② 費用を予算内に抑えやすい

旅行の満足度を左右するもう一つの大きな要素は「費用」です。どれだけ楽しい旅行でも、帰ってきてから想定外の出費に頭を抱えるようでは、後味が悪いものになってしまいます。しっかりとした旅行プランは、費用を予算内にコントロールし、金銭的な不安なく旅行に集中するための防波堤となります。

計画なしの旅行では、思わぬ出費に見舞われるリスクが高まります。例えば、当日に駅で買う新幹線のチケットは割引がなく正規料金です。宿が見つからず、焦って予算オーバーのホテルに泊まらざるを得なくなるかもしれません。食事も、行き当たりばったりで観光地価格の高いレストランに入ってしまうことが多いでしょう。こうした小さな「想定外」が積み重なり、気づけば予算を大幅に超えてしまうのです。

一方、事前に計画を立てることで、様々な節約の選択肢が生まれます。

- 早期予約割引の活用: 航空券や新幹線、ホテルなどは、数ヶ月前や数週間前に予約することで「早割」が適用され、数千円から数万円単位で費用を抑えられるケースが少なくありません。これは、計画を立てる最大の金銭的メリットと言えるでしょう。

- 交通手段の比較検討: 時間に余裕があれば、新幹線ではなく高速バスを利用する、LCC(格安航空会社)のセールを狙うなど、複数の選択肢から最もコストパフォーマンスの高い移動手段を選べます。

- 宿泊先の多様な選択: 予算に応じて、高級ホテルからビジネスホテル、旅館、ホステル、民泊まで、幅広い選択肢をじっくり比較検討できます。食事なしの「素泊まり」プランを選び、朝食はコンビニや地元のパン屋さんで済ませるなど、柔軟な費用コントロールが可能です。

- 食費の計画: 「この日の昼食は、名物料理を出す評判のレストランで少し贅沢に。夕食はスーパーでご当地グルメを買ってきてホテルで楽しもう」といったように、メリハリのある食費計画を立てられます。

予算を立てる際は、交通費、宿泊費、食費、観光・アクティビティ費、お土産代といった項目に分け、それぞれに大まかな金額を割り振っておくと、管理がしやすくなります。そして、必ず「予備費」を設けておきましょう。これにより、万が一の出費にも慌てず対応できます。

予算管理は、単に切り詰めることだけが目的ではありません。どこにお金を使い、どこを抑えるかという「お金の使い方のメリハリ」を考えるプロセスでもあります。このプロセスを通じて、自分が旅に何を求めているのかがより明確になり、精神的な安心感を持って旅行を心から楽しめるようになるのです。

③ 旅行の満足度が高まる

旅行の満足度は、現地での体験だけで決まるわけではありません。「どこへ行こうか」「何を食べようか」と計画を立てている時間、そのワクワクするような期待感もまた、旅行の大きな楽しみの一部です。計画を立てるプロセスそのものが、旅への期待を高め、最終的な満足度を大きく引き上げてくれます。

計画を立てることで得られる満足度向上の効果は、主に以下の3つの側面に分けられます。

- 期待感の醸成(旅マエの楽しみ):

ガイドブックをめくったり、旅行サイトの口コミを読んだり、SNSで現地の美しい写真を探したり…。こうした情報収集の時間は、これから訪れる場所への想像を掻き立て、旅へのモチベーションを高めてくれます。友人や家族と一緒に計画を立てるなら、お互いの希望を語り合い、一緒に一つのものを作り上げていく共同作業そのものが、素晴らしいコミュニケーションの時間となるでしょう。 - 達成感と後悔の最小化(旅ナカの体験):

計画があることで、「絶対に食べたかった名物グルメ」「どうしても見たかった絶景」など、旅の目的を確実に達成できます。事前に調べ、予約までしておいた人気店にスムーズに入れた時、「計画しておいてよかった」という小さな達成感が積み重なっていきます。この「計画通りに物事が進んだ」という感覚は、旅の体験をよりポジティブなものにし、全体的な満足度を底上げします。逆に、計画不足で「行きたかった場所に行けなかった」「食べたかったものが食べられなかった」という後悔は、旅の思い出に影を落としてしまいがちです。計画は、そうした「やらなかった後悔」を最小限に抑えるための保険でもあるのです。 - 思い出の深化(旅アトの余韻):

旅行が終わった後も、計画の過程で作った「旅のしおり」や、旅先で撮った写真を見返しながら、「計画通りだったね」「ここは予想以上に良かったね」と語り合う時間は、旅の思い出をより深く、豊かなものにしてくれます。計画という共通の土台があるからこそ、思い出の共有がしやすくなるのです。特に、手作りの「旅のしおり」は、単なるスケジュール表ではなく、その時の期待や興奮が詰まった、世界に一つだけの思い出の品となります。

複数人での旅行の場合、計画の共有はさらに重要です。各自がバラバラの期待を抱いていると、「私はもっとのんびりしたかったのに」「僕はもっとアクティブに動きたかった」といったすれ違いが生じ、トラブルの原因になりかねません。事前に計画を立て、全員で合意形成しておくことで、参加者全員の期待値を揃え、全員が「自分のための旅行だ」と感じられるようになり、グループ全体の満足度向上につながります。

【初心者向け】旅行プランの立て方8ステップ

ここからは、いよいよ実践編です。旅行初心者の方でも、この順番通りに進めれば、無理なく、そして確実に旅行プランを完成させられる8つのステップをご紹介します。一つひとつのステップを丁寧にクリアしていくことで、漠然としたイメージが具体的な形になっていく楽しさを感じられるはずです。

① 旅行のメンバーと日程を決める

すべての計画の出発点であり、最も重要な土台となるのが「誰と(メンバー)」「いつ(日程)」行くかを決めることです。ここが固まらない限り、行き先も予算も決めることができません。

メンバーの決定:

まず、「誰と旅行に行きたいか」を明確にしましょう。一人旅、友人、恋人、あるいは親子三世代の家族旅行など、メンバー構成によって旅行のスタイルは大きく異なります。

- 一人旅: 自分の興味・関心に100%集中できます。気ままに行動できる反面、すべての判断と責任を自分で負う必要があります。

- 友人・恋人: 気の合う仲間との旅行は楽しさも倍増します。お互いの希望を尊重し、うまくバランスを取ることが重要です。

- 家族旅行(特に子供連れ): 子供の年齢や体力に合わせた、無理のないスケジュールが必須です。移動の負担が少なく、子供が楽しめる施設がある場所が候補になります。

- 親との旅行: 親の体力や好みを最優先に考えましょう。ゆったりとした日程で、温泉や美味しい食事を楽しめるプランが喜ばれる傾向にあります。

日程の決定:

次に、「いつ」「何日間」行くかを決めます。社会人であれば週末を利用した1泊2日や2泊3日、学生であれば夏休みや春休みを利用した長期旅行などが考えられます。

複数人で行く場合は、全員の都合を調整する必要があります。候補日をいくつか挙げ、LINEの投票機能や「調整さん」のような日程調整ツールを使うとスムーズです。

日程を決める際には、以下の点も考慮に入れると、より良いプランにつながります。

- 繁忙期と閑散期: ゴールデンウィーク、お盆、年末年始などの繁忙期は、料金が高騰し、どこも混雑します。可能であれば、これらの時期を少しずらすだけで、費用を抑え、ゆったりと旅行を楽しめます。一般的に、旅行費用は連休明けの平日や、大型連休の間の平日などが安くなる傾向にあります。

- 現地の気候やイベント: 行きたい場所のベストシーズンを調べましょう。例えば、北海道でラベンダー畑を見たいなら7月、京都の紅葉を楽しみたいなら11月下旬など、目的に合った時期を選ぶことが満足度を大きく左右します。また、現地の祭りの日程に合わせて旅行を計画するのも素晴らしい体験になります。

メンバーと日程は、いわば旅行計画における「制約条件」です。このフレームワークが決まることで、初めて次のステップである「テーマ」や「行き先」を具体的に考えられるようになります。焦らず、しかし確実に関係者と合意形成しながら、この最初のステップをクリアしましょう。

② 旅行のテーマや目的を決める

メンバーと日程が決まったら、次は「どんな旅行にしたいか?」というテーマや目的を明確にします。このステップを踏むことで、その後の行き先選びや行動計画が格段に立てやすくなります。漠然と「どこかへ行きたい」と考えているだけでは、無数にある選択肢の中から最適なものを選ぶのは困難です。

テーマを決めることの重要性:

テーマは、旅行全体の方向性を決めるコンパスのようなものです。例えば、同じ「沖縄旅行」でも、テーマによって内容は全く異なります。

- テーマ「癒やし・リラックス」: プライベートビーチのあるリゾートホテルに宿泊し、スパやエステを楽しみ、夕日を眺めながら静かに過ごす。

- テーマ「アクティビティ」: ダイビングやシュノーケリングをメインに、カヤックやSUP(スタンドアップパドルボード)など、海のアクティビティを詰め込む。

- テーマ「文化・歴史」: 首里城や琉球村を訪れ、沖縄の歴史や伝統文化に触れる。伝統工芸の体験なども組み込む。

- テーマ「グルメ」: 沖縄そばの名店巡りをしたり、国際通りで食べ歩きをしたり、泡盛の酒蔵を訪れたりする。

このように、テーマを一つ設定するだけで、膨大な情報の中から自分たちに必要な情報を取捨選択しやすくなり、計画に一貫性が生まれます。

テーマの見つけ方:

「これといったテーマが思いつかない」という場合は、メンバー全員で「旅行でやりたいこと」を自由にリストアップしてみましょう。

「温泉にゆっくり浸かりたい」「美味しい海の幸が食べたい」「絶景の写真を撮りたい」「買い物を満喫したい」「やったことのない体験がしたい」など、どんな些細なことでも構いません。出てきたキーワードの中から、共通するものや最も優先したいものをいくつか組み合わせることで、自然と旅行のテーマが見えてきます。

例えば、「温泉」と「美味しい海の幸」というキーワードが挙がったなら、「温泉地で旬の海鮮料理を味わう癒やしの旅」がテーマになります。

複数人の場合は、全員の希望を尊重することが大切です。全員が納得できる共通のテーマを見つける、あるいは「1日目はAさんの希望、2日目はBさんの希望」というように、日替わりでテーマを設定するのも良い方法です。

このステップは、旅行の「魂」を決める作業です。自分たちが本当に何を求めているのかを深く考えることで、誰かの真似ではない、自分たちだけのオリジナルな旅行プランを作り上げる第一歩となるのです。

③ 大まかな予算を決める

旅行のテーマが決まり、やりたいことのイメージが膨らんできたら、次にお金の計画、つまり「予算」を決めます。夢ばかりが膨らんで、現実離れした計画になってしまわないように、ここで一度、冷静に金銭的な制約を確認しておくことが重要です。

総予算の設定:

まずは、「一人あたり、今回の旅行に最大でいくらまで使えるか」という総予算を決めましょう。この金額は、手取り収入や貯蓄額、旅行の優先度などを考慮して、無理のない範囲で設定することが大切です。グループ旅行の場合は、メンバー間で金銭感覚が異なることもあるため、全員が納得できる金額を率直に話し合って決める必要があります。

予算の内訳を考える:

総予算が決まったら、その内訳を大まかに考えてみましょう。これにより、どこにお金をかけるべきか、どこを節約できるかの戦略が見えてきます。一般的な内訳は以下の通りです。

| 費目 | 内容 | 予算配分のヒント |

|---|---|---|

| 交通費 | 自宅から目的地までの往復交通費(飛行機、新幹線、車など) | 行き先や移動手段によって大きく変動する。総予算の30%~50%を占めることも多い。 |

| 宿泊費 | ホテル、旅館などの宿泊料金 | 1泊あたりの金額 × 宿泊数で計算。総予算の20%~30%が目安。 |

| 食費 | 朝食、昼食、夕食、カフェ代など | 1日あたりの金額 × 日数で計算。贅沢するか、節約するかで大きく変わる。 |

| 観光・アクティビティ費 | 観光施設の入場料、体験ツアーの参加費など | 行きたい場所の入場料などを事前に調べておく。 |

| お土産代 | 家族や友人、自分へのお土産代 | あらかじめ上限を決めておくと買いすぎを防げる。 |

| 予備費 | 想定外の出費に備えるお金 | 総予算の10%程度を確保しておくと安心。 |

例えば、「1人5万円の1泊2日旅行」の場合、以下のような配分が考えられます。

- 交通費: 20,000円

- 宿泊費: 12,000円

- 食費: 8,000円

- 観光費: 3,000円

- お土産代: 2,000円

- 予備費: 5,000円

- 合計: 50,000円

予算は「上限」であると同時に、旅の価値観を映し出す鏡でもあります。「宿泊は寝るだけなので安く抑えて、その分、食事は豪華にしたい」「移動にはお金をかけて時間を節約し、現地での体験に多くを使いたい」など、自分たちの優先順位に合わせて予算を配分する作業は、旅のテーマをより具体的にするプロセスでもあるのです。

この段階ではまだ「大まか」で構いません。この後のステップで具体的な行き先やホテルを決める際に、この予算案を指針として活用していくことになります。

④ 行き先を決める

これまでに決めた「メンバー」「日程」「テーマ」「予算」という4つの要素をすべて掛け合わせ、いよいよ具体的な「行き先」を決定します。このステップが完了すると、旅行の全体像が一気にクリアになり、計画のモチベーションも最高潮に達するでしょう。

候補地のリストアップ:

まずは、設定した条件に合いそうな行き先の候補をいくつかリストアップします。情報収集には、以下のような方法が役立ちます。

- 旅行情報サイト: 大手旅行会社のサイトや旅行専門メディアには、エリア別、テーマ別の特集記事が豊富にあります。

- ガイドブック: 書店でパラパラとめくってみると、思わぬ発見があるかもしれません。写真が豊富なものはイメージが湧きやすいです。

- SNS: InstagramやX(旧Twitter)で「#○○旅」(例: #グルメ旅, #絶景旅)などのハッシュタグで検索すると、個人のリアルな体験談や写真が見つかります。

- 友人・知人の口コミ: 最近旅行に行った人に、どこが良かったか直接聞いてみるのも有効です。

例えば、「11月上旬の週末」「2人」「予算1人6万円」「紅葉と温泉を楽しむ旅」という条件であれば、以下のような候補地が考えられます。

- 候補A: 箱根(神奈川県)

- 候補B: 日光・鬼怒川(栃木県)

- 候補C: 伊香保温泉(群馬県)

候補地の比較検討:

次に、リストアップした候補地を、より詳細な基準で比較検討し、一つに絞り込みます。比較する際のポイントは以下の通りです。

- アクセス: 自宅からの移動時間と交通費はどれくらいか?予算内に収まるか?

- 観光スポット: テーマに合った観光地(今回の例では紅葉スポットや温泉街)は充実しているか?

- 宿泊施設: 予算内で泊まれる魅力的な宿はあるか?

- グルメ: その土地ならではの名物料理や、行ってみたいレストランはあるか?

- 混雑度: 時期的にどの程度の混雑が予想されるか?

これらの情報を表にまとめてみると、比較しやすくなります。

| 項目 | 箱根 | 日光・鬼怒川 | 伊香保温泉 |

|---|---|---|---|

| アクセス(東京から) | ロマンスカーで約90分 | 特急で約2時間 | 特急とバスで約2時間半 |

| 交通費(往復) | 約5,000円 | 約8,000円 | 約7,000円 |

| 紅葉スポット | 芦ノ湖、仙石原 | いろは坂、中禅寺湖 | 河鹿橋 |

| 温泉の特徴 | 多様な泉質、温泉テーマパーク | 歴史ある温泉、渓谷美 | 石段街、黄金の湯・白銀の湯 |

| 予算感 | やや高め | 中程度 | 比較的リーズナブル |

こうした比較を通じて、「アクセスが良くて、美術館など紅葉以外の見どころも多い箱根にしよう」といった具体的な意思決定が可能になります。グループの場合は、この比較表をもとに話し合い、最終的な行き先を決定しましょう。

行き先が決まった瞬間は、計画の中で最もワクワクする瞬間の一つです。さあ、ここからは予約やスケジューリングといった、より具体的な作業に進んでいきます。

⑤ 交通手段と宿泊先を予約する

行き先が決定したら、間髪入れずに取り掛かるべきなのが「交通手段」と「宿泊先」の予約です。この2つは旅行費用の大部分を占める要素であり、また、希望の便や人気の宿は早く埋まってしまう傾向があるため、できるだけ早い段階で確保することが、計画成功の鍵となります。

交通手段の予約:

目的地までの移動手段を確定し、予約します。主な選択肢とその特徴は以下の通りです。

- 飛行機: 長距離の移動に適しています。JALやANAといったフルサービスキャリア(FSC)と、PeachやJetstarなどのLCC(格安航空会社)があります。LCCは価格が魅力ですが、手荷物制限が厳しかったり、座席指定が有料だったりするため、サービス内容をよく確認しましょう。航空券比較サイトを利用すると、複数の航空会社の料金を一度に比較できて便利です。

- 新幹線・特急列車: 中距離の移動に便利で、時間も正確です。各JR社のオンライン予約サービスでは、早期予約で割引になる「早特きっぷ」などが販売されていることが多いので、積極的に活用しましょう。

- 高速バス: 費用を最も抑えたい場合に有効な選択肢です。特に夜行バスを利用すれば、移動中に睡眠がとれ、宿泊費を1泊分浮かすこともできます。快適性を重視するなら、3列シートやトイレ付きの車両を選ぶのがおすすめです。

- 自家用車・レンタカー: 荷物が多い場合や、公共交通機関でのアクセスが不便な地域を周遊する場合に便利です。高速道路料金やガソリン代、駐車場代も予算に含めておきましょう。

宿泊先の予約:

次に、旅行中の拠点となる宿泊先を予約します。宿泊先選びは、旅の快適性を大きく左右する重要なポイントです。

- 宿泊先の種類:

- ホテル: サービスが標準化されており、安心感があります。ビジネスホテルは機能的で価格も手頃、シティホテルやリゾートホテルは設備やサービスが充実しています。

- 旅館: 日本ならではのおもてなしや和室、温泉、会席料理などを楽しめます。

–ホステル・ゲストハウス: ドミトリー(相部屋)が中心で、価格が非常に安いです。他の旅行者との交流を楽しみたい人に向いています。

–民泊(Airbnbなど): 現地の人の家やアパートメントに宿泊するスタイル。キッチン付きの物件なら自炊も可能で、暮らすような滞在ができます。

- 予約サイトの活用:

「楽天トラベル」「じゃらんnet」「Booking.com」「agoda」など、多くの宿泊予約サイトがあります。サイト独自のセールやポイント還元などもあるため、いくつか比較してみるのがおすすめです。口コミや評価をしっかり読み込み、立地(最寄り駅からの距離)、設備(Wi-Fiの有無、アメニティなど)を確認しましょう。

予約時の注意点:

交通手段も宿泊先も、予約する際にはキャンセルポリシー(キャンセル料がいつから、いくらかかるか)を必ず確認してください。予定が変更になる可能性も考慮し、なるべくキャンセル料が発生する直前まで無料で変更・キャンセルできるプランを選ぶと安心です。予約完了メールは、専用のフォルダに保存するか、印刷しておくことをおすすめします。

⑥ 行きたい場所や食べたいものをリストアップする

交通と宿という骨格が決まったら、次はいよいよ旅の肉付け、つまり「現地で具体的に何をしたいか」をリストアップしていく、最も楽しい作業の一つです。この段階では、まだスケジュールや位置関係は気にせず、ブレインストーミングのように自由にアイデアを出していきましょう。

情報収集の方法:

先ほどの「行き先決め」でも触れましたが、より具体的な情報を集めるには、以下のようなソースが役立ちます。

- ガイドブック: 定番の観光スポット、モデルコース、グルメ情報などが網羅的にまとまっています。一冊手元にあると安心です。

- 旅行情報サイト・ブログ: 「(地名) おすすめ」「(地名) グルメ」「(地名) 穴場」などで検索すると、最新の情報や個人の詳細な体験レポートが見つかります。

- 公式観光サイト: 自治体や観光協会が運営しているサイトは、正確で信頼性の高い情報(イベント情報、アクセス方法など)が得られます。

- SNS (Instagram, X, TikTokなど): リアルタイム性の高い情報や、写真映えするスポットを探すのに最適です。「#(地名)カフェ」「#(地名)ごはん」などで検索すると、ガイドブックには載っていないような魅力的なお店が見つかることもあります。

- テレビ番組: 旅行番組やグルメ番組で紹介された場所をチェックしておくのも良いでしょう。

リストアップのコツ:

集めた情報を、ただ書き出すだけでなく、少し工夫をすることで、後のスケジュール作成が非常に楽になります。

- カテゴリー分け: 「観光スポット」「グルメ」「ショッピング」「体験・アクティビティ」のように、カテゴリーに分けてリストアップすると、頭の中が整理されます。

- 優先順位付け(Must / Want): リストアップした項目を、「Must(絶対に行きたい・やりたいこと)」と「Want(時間があれば行きたい・やりたいこと)」に分類します。時間は有限なので、すべてを叶えることは不可能です。この優先順位付けが、後でスケジュールを組む際の重要な判断基準となります。

- 関連情報のメモ: 各項目の横に、簡単な情報をメモしておくと便利です。

- 住所や最寄り駅

- 営業時間、定休日

- 料金(入場料など)

- 予約の要否

- 公式サイトのURL

【リストアップの具体例:箱根旅行の場合】

- Must(絶対)

- 観光: 彫刻の森美術館(屋外展示が楽しそう)

- グルメ: 蕎麦の名店「はつ花」(自然薯そばが食べたい)

- 体験: 大涌谷で黒たまごを食べる(ロープウェイからの景色も見たい)

- Want(できれば)

- 観光: 箱根神社(パワースポットらしい)

- グルメ: ベーカリー&テーブル箱根(足湯に入りながらパンを食べたい)

- ショッピング: 箱根湯本駅前の商店街を散策

このリストが、次のステップである「スケジュール作成」の重要な材料となります。グループ旅行の場合は、メンバー全員でこのリスト作成に参加し、各自の「Must」を共有することで、全員の満足度が高いプランニングにつながります。

⑦ スケジュールを立てて旅行のしおりを作成する

材料(行きたい場所リスト)が揃ったら、いよいよそれらを時間軸に沿って組み立てていく「スケジュール作成」のステップです。そして、完成したプランを一つの形にまとめる「旅行のしおり」作りもここで行います。これができれば、旅行プランはほぼ完成です。

スケジュールの立て方:

初心者が陥りがちなのが、予定を詰め込みすぎる「ぎゅうぎゅうスケジュール」です。移動時間や予期せぬ待ち時間を考慮し、余裕を持たせることが成功の秘訣です。

- 地図上でマッピング: まず、行きたい場所をGoogle マップなどの地図アプリ上にプロット(ピン留め)します。各スポットの位置関係を視覚的に把握することで、効率的なルートが見えてきます。例えば、「AとBは近いから同じ日の午前中に回ろう」「Cは少し離れているから、半日かけて行く日にしよう」といった判断が可能になります。

- 移動時間を正確に調べる: 地図アプリのルート検索機能を使い、スポット間の具体的な移動時間(徒歩、バス、電車など)を調べます。このとき、乗り換えの待ち時間や、駅から目的地までの徒歩時間も忘れずに含めましょう。実際の移動時間は、想像以上にかかることが多いため、少し多めに見積もっておくと安心です。

- Must(絶対)から組み込む: 前のステップで決めた「Must」の項目を、まずスケジュールの軸として配置します。特に、レストランやツアーなど、時間が決まっている予約済みの予定を最初に入れるのがポイントです。

- Want(できれば)を隙間に入れる: 軸となる予定の間に、時間に余裕があれば「Want」の項目を組み込んでいきます。あくまで「行けたらラッキー」くらいの気持ちで、無理に詰め込まないようにしましょう。

- 「余白の時間」を作る: スケジュールの中に、意図的に「フリータイム」や「カフェ休憩」といった「何もしない時間」を設けることが非常に重要です。この余白が、予期せぬトラブルへのバッファになったり、偶然見つけた素敵なお店に立ち寄る余裕を生んだりします。

旅行のしおりの作成:

完成したスケジュールや、旅行に必要な情報を一箇所にまとめたものが「旅行のしおり」です。しおりがあるだけで、旅行中の安心感が格段に増します。

手書きで作るのも味がありますが、最近は便利なアプリやテンプレートも豊富です。

【しおりに盛り込む内容】

- 表紙: 旅行のタイトル、日程、メンバー名など

- スケジュール: 日ごとの詳細なタイムテーブル

- 持ち物リスト: チェックボックス付きで作成すると便利

- 予約情報一覧: 航空券の便名、ホテルの名前・住所・電話番号、予約番号などをまとめておく(スクリーンショットを貼るのも良い)

- 予算と費用メモ: 事前に立てた予算と、実際にかかった費用を記録する欄

- 緊急連絡先: 家族の連絡先、クレジットカード会社の紛失・盗難デスク、海外の場合は大使館の連絡先など

- フリーメモ: 感想やスタンプを押すための自由なスペース

しおりは、単なる計画書ではなく、旅を円滑に進めるためのナビゲーターであり、後から見返したときには最高の思い出の品となります。グループで共有すれば、全員が同じ情報を把握でき、スムーズな連携が可能になります。

⑧ 持ち物を準備して最終確認する

プランが完成し、出発日が近づいてきたら、いよいよ最後のステップ「持ち物準備」と「最終確認」です。直前になって慌てないよう、旅行の2〜3日前から少しずつ準備を始めましょう。

持ち物の準備:

「旅行のしおり」に作成した持ち物リストを見ながら、一つひとつチェックを入れて準備を進めます。忘れ物を防ぐための効果的な方法です。

【基本的な持ち物リストの例】

- 貴重品類:

- 現金、クレジットカード、キャッシュカード

- 交通系ICカード

- 健康保険証(国内旅行の場合)

- 運転免許証(運転する場合)

- 航空券や新幹線のチケット(eチケットの場合はスマホに保存)

- 衣類:

- 日数分+予備1日分の下着、靴下

- トップス、ボトムス(気温に合わせて調整)

- パジャマ(ホテルにない場合も)

- 羽織るもの(カーディガン、パーカーなど体温調節用)

- 洗面用具・化粧品:

- 歯ブラシ、歯磨き粉(ホテルにない場合も)

- 普段使っているスキンケア用品、メイク道具

- コンタクトレンズ、洗浄液

- デジタル機器:

- スマートフォン、充電器

- モバイルバッテリー(必須レベル)

- カメラ、充電器、予備のSDカード

- その他:

- 常備薬、絆創膏

- 折りたたみ傘

- ビニール袋(ゴミ袋や濡れたものを入れるのに便利)

- エコバッグ

- 旅行のしおり

荷物は、「これは現地で必要になるだろうか?」と自問自答しながら、なるべく少なくすることを心がけましょう。荷物が軽いと、移動が格段に楽になります。液体類は小分けボトルに移し替える、衣類は圧縮袋を使うなどの工夫も有効です。

最終確認:

出発前日または当日の朝に、以下の項目を最終チェックします。

- 予約内容の再確認: 飛行機や新幹線の時間、ホテルのチェックイン時間に間違いがないか、予約確認メールやアプリで再度確認します。特にeチケットは、すぐに表示できるように準備しておきましょう。

- 天気予報のチェック: 現地の最新の天気予報を確認し、服装や持ち物を最終調整します。雨予報であれば、撥水性のある上着や替えの靴下を用意するなどの対策ができます。

- 交通機関の運行状況: 利用する交通機関の公式サイトやアプリで、遅延や運休の情報がないか確認します。

- 貴重品の確認: 財布、スマートフォン、家の鍵など、絶対に忘れてはならないものがバッグに入っているか、指差し確認します。

- 家の戸締り・火の元: 家を出る前に、窓の施錠、ガス栓、エアコンや照明の電源をチェックします。

準備を万全に整えることで、出発当日の不安や焦りがなくなり、心からリラックスして旅をスタートさせることができます。さあ、これですべての準備は整いました。あとは思いっきり楽しむだけです!

旅行プランを上手に立てるための5つのコツ

基本的な8つのステップに加えて、これから紹介する5つのコツを意識することで、あなたの旅行プランはさらに洗練され、満足度の高いものになります。初心者から一歩進んだ、旅上手なプランニングを目指しましょう。

① 絶対にやりたいこと・行きたい場所を優先する

旅行計画を立てていると、ガイドブックやSNSで魅力的な情報に触れるたびに「あれもしたい」「これも見たい」と、やりたいことがどんどん膨らんでしまいがちです。しかし、限られた時間と体力の中で、そのすべてをこなすのは現実的ではありません。無理に詰め込もうとすると、一つひとつの体験が駆け足になり、結局何が印象に残ったのか分からない「消化不良」の旅になってしまいます。

そこで重要になるのが、「選択と集中」の考え方です。プランニングのステップ⑥で作成した「行きたい場所・やりたいことリスト」の中から、「これだけは絶対に譲れない」という旅の核(コア)となる体験を2〜3個選び出し、それを最優先でスケジュールに組み込みましょう。

例えば、「京都旅行なら、清水寺の舞台からの景色を見ることと、祇園で舞妓さんに会えたら嬉しいな、あと抹茶パフェは絶対に食べたい」という希望があったとします。この場合、

- 絶対優先 (Must): 清水寺、抹茶パフェ

- できれば (Want): 祇園散策

のように優先順位を明確にします。

そして、スケジューリングの際には、まず清水寺を訪れる時間と、評判の抹茶パフェのお店に行く時間を確保します。その上で、残りの時間や移動経路の途中で祇園に立ち寄れるかどうかを検討するのです。こうすることで、たとえ時間が足りなくなって祇園散策が十分にできなかったとしても、「一番やりたかったことは達成できた」という満足感が残ります。

グループ旅行の場合は、この「絶対優先事項」をメンバーそれぞれが出し合い、全員の希望が最低一つは叶えられるようにプランを調整することが極めて重要です。Aさんの「絶対」とBさんの「絶対」を組み合わせたルートを考えるなど、パズルのように組み立てていくプロセスもまた、共同作業の楽しさの一つです。

「すべてを網羅する」完璧なプランを目指すのではなく、「最も価値のある体験を確実にする」満足度の高いプランを目指すこと。これが、上質な旅を実現するための第一のコツです。

② スケジュールには余裕を持たせる

旅行計画において初心者が最も犯しやすい過ちの一つが、分刻みの過密なスケジュールを立ててしまうことです。一見、効率的に時間を使っているように見えますが、これは旅の満足度を著しく下げる原因になりかねません。

なぜなら、旅行には予期せぬ出来事がつきものだからです。

- 乗るはずだったバスが渋滞で遅れる

- 人気のお店に予想以上の行列ができている

- 道に迷って時間をロスする

- 思わぬ場所で心惹かれる風景に出会い、もう少し長く滞在したくなる

ぎゅうぎゅう詰めのスケジュールでは、こうした少しの遅れや予定変更が、その後の計画全体を崩壊させてしまうドミノ倒しのような状況を引き起こします。常に時間に追われ、焦りやイライラが募り、せっかくの旅行が楽しめなくなってしまいます。

そこで、スケジュールには意図的に「余白」や「バッファ」を設けることを強くおすすめします。具体的には、以下のような工夫が有効です。

- 移動時間は多めに見積もる: 地図アプリで表示された所要時間に、プラス15分〜30分程度の余裕を持たせておきましょう。特に、バスや路面電車などの道路を走る交通機関は、渋滞のリスクを考慮する必要があります。

- 予定は「午前1つ、午後1つ」を基本に: 1日に巡るメインのスポットは2〜3箇所程度に絞り、「午前はA美術館、午後はB公園を散策」といったように、大枠で考えるのがコツです。これにより、各スポットでじっくりと時間を使い、心ゆくまで楽しむことができます。

- 「何もしない時間」を計画する: スケジュール表に「カフェで休憩」「公園のベンチで一休み」「お土産屋さんをぶらぶら」といった、目的のない時間をあえて書き込んでみましょう。こうした「余白」の時間こそが、旅の疲れを癒やし、心にゆとりをもたらし、その土地の空気を肌で感じるための貴重な機会となるのです。

余裕のあるスケジュールは、予期せぬトラブルに対する保険であると同時に、予期せぬ幸運(セレンディピティ)を呼び込むためのスペースでもあります。偶然見つけた素敵な雑貨屋さん、地元の人に教えてもらった美味しいお店など、計画にはなかった素晴らしい出会いは、余裕のある心と時間があって初めて生まれるものなのです。

③ 移動時間をしっかり考慮する

観光スポットから次の観光スポットへ。この「移動」にかかる時間を軽視してしまうのも、旅行計画でよくある失敗です。地図上では近く見えても、実際に移動してみると意外に時間がかかることは少なくありません。

例えば、Google マップで「A駅からB美術館まで徒歩10分」と表示されたとします。しかし、これは純粋な歩行時間です。実際には、

- 駅のホームから改札を出るまでの時間

- 駅構内で出口を探して歩く時間

- 信号待ちの時間

- 途中の坂道や人混みによるペースダウン

などを考慮すると、15分や20分かかることも珍しくありません。

バスや電車を利用する場合も同様です。乗車時間に加えて、バス停や駅まで歩く時間、バスや電車を待つ時間、乗り換えにかかる時間など、「ドア・ツー・ドア」でかかるすべての時間をトータルで計算する必要があります。特に、地方の路線バスなどは1時間に1本しか運行していないケースもあるため、事前に時刻表を調べておくことは必須です。

移動時間を正確に把握し、計画に反映させるための具体的な方法は以下の通りです。

- 地図アプリを徹底活用する: Google マップやNAVITIMEなどの乗り換え案内アプリで、出発地と目的地を入力し、複数のルートを検索します。公共交通機関、徒歩、タクシーなど、様々な手段での所要時間と料金を比較検討しましょう。

- 地理的な位置関係を把握する: 行きたいスポットを地図上にマッピングし、地理的に近い場所を同じ日にまとめて訪れるようにグルーピングするのが鉄則です。例えば、午前中はAエリア、午後は隣のBエリアを観光するといった計画を立てることで、無駄な長距離移動を減らし、移動時間を大幅に節約できます。

- 1日の終わりは宿泊先の近くで: 観光を終えて疲れているであろう1日の最後は、宿泊先の近くで夕食をとったり、買い物をしたりするプランにすると、体への負担が少なくて済みます。

移動時間もまた、旅行のコストの一部です。この移動コストをいかに最小化し、その分を観光や休憩といった「価値ある時間」に転換できるか。これが、プランナーの腕の見せ所と言えるでしょう。移動計画を制する者は、旅行計画を制するのです。

④ メンバー全員の希望を取り入れる

一人旅でない限り、旅行は他者との共同作業です。友人、恋人、家族など、複数のメンバーで旅行に行く場合、計画段階で全員の希望や意見をうまく取り入れ、合意形成を図ることが、旅行全体の成功を左右する最も重要な要素と言っても過言ではありません。

一人の幹事が善意で全ての計画を立ててしまうと、良かれと思って組んだプランが、他のメンバーにとっては「興味のない場所ばかり」「ペースが早すぎる」といった不満の原因になることがあります。旅先で「こんなはずじゃなかった」というすれ違いが起きるのを防ぐためにも、計画段階からのコミュニケーションが不可欠です。

メンバー全員が満足できるプランを作るためのコツは以下の通りです。

- 全員参加の場を設ける: LINEグループや対面でのミーティングなど、全員が意見を言いやすい場を設けましょう。旅行のテーマ決めや、行きたい場所のリストアップは、ぜひ全員で一緒に行いたいプロセスです。

- アンケートや投票機能を活用する: 行き先の候補が複数ある場合や、食事のジャンルで意見が分かれた場合などは、多数決や投票で決めるとスムーズです。これにより、決定プロセスが透明化され、全員が納得しやすくなります。

- 各々の「絶対やりたいこと」を尊重する: 前述の通り、各メンバーに「今回の旅行で絶対にやりたいこと」を一つ挙げてもらい、それをプランに組み込むように努めましょう。全員の希望が少しずつでも反映されていれば、「みんなのための旅行」という一体感が生まれます。

- 得意な役割を分担する: 計画作業を一人で抱え込まず、役割分担するのも良い方法です。例えば、「Aさんは交通手段と宿の予約担当」「Bさんはグルメ情報のリサーチ担当」「Cさんはしおりの作成担当」といったように、各自の得意分野を活かすことで、負担が分散され、計画の質も向上します。

- 「自由行動」の時間を設ける: 興味や関心がどうしても合わない場合は、無理に全員で行動する必要はありません。「午後の2時間は自由行動にして、夕食の時に再集合」といった時間を作るのも、お互いの満足度を高める賢い方法です。一人の時間を楽しんだり、気の合う仲間と別行動したりすることで、良いリフレッシュになります。

旅行の計画は、お互いの価値観や好みを理解し合う絶好の機会です。丁寧なコミュニケーションを通じて作り上げたプランは、単なるスケジュールではなく、メンバー間の絆を深めるための設計図となるのです。

⑤ 予備のプランも考えておく

どれだけ完璧に計画を立てても、予期せぬ事態によってプラン通りに進まないのが旅行の常です。楽しみにしていた観光地がまさかの臨時休業、天候が急変して大雨になる、人気レストランが満席で入れない…。そんな時、代替案が何もないと、途方に暮れて貴重な時間を無駄にしてしまいます。

そこで、旅慣れた人が必ずやっているのが「プランB」、つまり予備のプランをあらかじめ考えておくことです。万が一の事態に備えておくことで、トラブルが発生しても慌てず、スマートに対応できます。

具体的には、以下のような準備をしておくと良いでしょう。

- 雨天時のプラン: 屋外での活動をメインに計画している日は特に重要です。その地域の魅力的な屋内施設をいくつかリストアップしておきましょう。

- 例: 美術館、博物館、水族館、プラネタリウム、ショッピングモール、体験工房(陶芸、ガラス細工など)、映画館、アーケード商店街など。

- 「雨が降ったら、あそこのカフェでゆっくり読書しよう」と決めておくだけで、悪天候すらも楽しみの一つに変えることができます。

- 飲食店の代替候補: 行きたいレストランやカフェが満席だったり、定休日だったりした場合に備えて、その周辺にある他の魅力的なお店を2〜3軒ピックアップしておくと安心です。Google マップで候補のお店を「お気に入り」や「行きたい場所」リストに保存しておくと、現地で素早く確認できます。

- 定休日・臨時休業の確認: 出発直前に、訪れる予定の施設の公式サイトやSNSを再度チェックし、臨時休業などの情報が出ていないか確認する習慣をつけることも、リスク管理の一環です。

予備のプランを用意しておくことの最大のメリットは、精神的な余裕が生まれることです。「もしダメでも、次善の策がある」という安心感が、不測の事態に直面した際の冷静な判断を可能にし、パニックを防いでくれます。

もちろん、すべての可能性を網羅する必要はありません。「もし雨が降ったら」「もしこの店がダメだったら」という主要なリスクに対して、それぞれ1〜2個の代替案を用意しておくだけで十分です。この少しの手間が、あなたの旅をよりスムーズでストレスフリーなものに変えてくれるでしょう。

旅行プラン作成に役立つおすすめアプリ・サイト6選

かつてはガイドブックと地図を片手に行っていた旅行計画も、今やスマートフォン一つで完結できる時代になりました。ここでは、旅行プランの作成から、旅のしおり作り、持ち物管理まで、あなたの旅を強力にサポートしてくれる便利なアプリやWebサイトを6つ厳選してご紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分のスタイルに合ったツールを見つけてみましょう。

| アプリ/サイト名 | 主な機能 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 旅のしおり | スケジュール作成、持ち物リスト、費用計算、写真共有 | 共同編集機能が非常に優れており、UIもシンプルで直感的。 | 友人や家族とのグループ旅行を計画する人 |

| traway | 地図上でのプラン作成、スポット検索、モデルプラン閲覧 | 地図ベースで直感的にルートを組める。他のユーザーのプランを参考にできる。 | 効率的な観光ルートを考えたい人、プランのアイデアが欲しい人 |

| Google マップ | 地図、ナビ、スポット検索、マイマップ機能 | 圧倒的な情報量と信頼性。マイマップ機能でオリジナルの観光地図を作成可能。 | すべての旅行者。特に、複数のスポットの位置関係を整理したい人 |

| NAVITIME Travel | スポット検索、プラン自動作成、交通手段を含めたルート検索 | 交通情報に強く、移動時間や運賃まで含めた精密なプランを自動生成してくれる。 | 公共交通機関を駆使して効率よく周りたい人、計画が苦手な人 |

| Google スプレッドシート | 表計算、共同編集 | 自由度が非常に高く、予算管理、タスクリスト、持ち物リストなど何でも作れる。 | 計画を細部までカスタマイズしたい人、PCでの作業がメインの人 |

| Packr | 持ち物リスト作成支援 | 行き先、日程、アクティビティに応じて持ち物リストを自動で提案してくれる。 | 荷造りが苦手な人、忘れ物を徹底的になくしたい人 |

① 旅のしおり

「旅のしおり」は、その名の通り、デジタルの旅行しおりを簡単に作成・共有できるアプリです。グループ旅行の計画において、その真価を最大限に発揮します。

最大の特徴は、優れた共同編集機能です。LINEやメールで招待リンクを送るだけで、旅行メンバー全員が同じしおりをリアルタイムで編集できます。誰かがスケジュールを追加したり、持ち物リストに項目を加えたりすると、即座に全員のアプリに反映されるため、情報の齟齬が生まれません。「行きたい場所リスト」をみんなで追加し合ったり、費用を割り勘計算したりするのも簡単です。

主な機能は以下の通りです。

- タイムライン形式のスケジュール: 時系列で予定を簡単に追加・管理できます。

- 持ち物リスト: テンプレートが用意されており、チェックを入れながら準備ができます。

- 費用メモ・割り勘計算: 誰がいくら立て替えたかを記録し、自動で精算額を計算してくれます。

- 写真アルバム: 旅行中に撮った写真をアップロードし、メンバー全員で共有できます。

- チャット機能: しおりを見ながら、アプリ内でメンバーと会話ができます。

インターフェースが非常にシンプルで分かりやすく、ITツールが苦手な人でも直感的に使えるのが嬉しいポイントです。友人や恋人、家族との旅行で、みんなでワイワイ相談しながら計画を立てたいというシチュエーションに最適なアプリと言えるでしょう。

参照: App Store, Google Play

② traway

「traway(トラウェイ)」は、地図を中心に旅行プランを組み立てていく、視覚的で直感的なプランニングアプリです。効率的な観光ルートを考える上で非常に役立ちます。

このアプリの最大の特徴は、地図上に行きたいスポットをピン留めしていくだけで、自動的に最適な巡回ルートを提案してくれる機能です。各スポット間の移動手段(徒歩、電車、車)や所要時間も表示されるため、「この順番で回るのが一番効率的だな」ということが一目で分かります。

また、他のユーザーが作成して公開している「旅のプラン」を閲覧できるのも大きな魅力です。自分が行きたいと思っているエリアのプランを参考にすれば、知らなかった穴場スポットや、おしゃれなカフェ、効率的なモデルコースなど、新たな発見があるかもしれません。プランのアイデアがなかなか浮かばない時に、インスピレーションを得るのに最適です。

- 地図ベースのプラン作成: 行きたい場所を地図上でタップしていくだけで、プランが完成します。

- 自動ルート最適化: 複数のスポットを巡る最適な順番とルートを計算してくれます。

- 豊富なモデルプラン: 他のユーザーが作成したプランを検索・閲覧し、自分のプランにインポートできます。

地理的な感覚を掴みながら、無駄のないスマートな移動計画を立てたいという、効率重視の旅行者におすすめのアプリです。

参照: App Store, Google Play

③ Google マップ

言わずと知れた地図アプリの王道「Google マップ」ですが、実は非常に強力な旅行プランニングツールでもあります。普段何気なく使っている機能に加えて、いくつかの機能を使いこなすことで、その利便性は飛躍的に向上します。

特に活用したいのが「マイマップ」機能です。これは、自分だけのオリジナル地図を作成できる機能で、PCのブラウザから利用できます。

- 行きたい観光スポット、レストラン、ホテルなどを地図上に追加していきます。

- 各スポットに、アイコンの色や形を変えたり、「絶対行く」「ランチ候補」などのメモを追加したりできます。

- スポット間を線で結んで、予定ルートを示すことも可能です。

作成したマイマップは、スマートフォンアプリのGoogle マップからも閲覧できるため、旅行中に自分だけのオリジナル観光マップとして活用できます。

さらに、「リスト」機能も便利です。アプリ内で「お気に入り」「行きたい場所」「スター付きの場所」といったリストにスポットを保存できます。「2024年箱根旅行」のようなカスタムリストを作成し、関連する場所をすべてそこに保存しておけば、情報が散らばらずに一元管理できます。

圧倒的な情報量と、他の追随を許さないルート検索の精度は、あらゆる旅行計画の基盤となります。特定のプランニングアプリと併用する形でも、Google マップはすべての旅行者にとって必須のツールと言えるでしょう。

参照: Google マップ公式サイト

④ NAVITIME Travel

「NAVITIME Travel」は、乗り換え案内サービスで有名な「NAVITIME」が提供する旅行プランニングサイト・アプリです。その最大の強みは、交通情報に関する圧倒的なノウハウを活かした、高精度なプランニング機能にあります。

このツールのユニークな機能は「プラン自動作成」です。行きたいスポットをいくつか選ぶだけで、電車やバスの時刻表、運賃、乗り換え時間までをすべて考慮に入れた、非常に緻密な旅行プランを自動で生成してくれます。「この電車に乗って、ここでバスに乗り換えて…」といったレベルまで詳細なスケジュールを提案してくれるため、計画を立てるのが苦手な人や、時間がない人にとっては非常に心強い味方です。

もちろん、自動作成されたプランを元に、自分で時間を調整したり、スポットを追加・削除したりと、自由にカスタマイズすることも可能です。作成したプランは「旅のしおり」として保存し、NAVITIMEの乗り換え案内アプリと連携させることで、旅行当日のナビゲーションもスムーズに行えます。

- プラン自動作成: スポットを選ぶだけで、移動時間や交通費を含んだ最適なスケジュールを提案。

- 豊富なモデルコース: 全国の観光地に、プロが作成したモデルコースが多数用意されています。

- NAVITIMEとの連携: 作成したプランを乗り換え案内アプリと連携し、当日の移動をサポート。

公共交通機関を駆使して、分単位で効率的に移動したいと考える、計画好きな旅行者に特におすすめです。

参照: NAVITIME Travel公式サイト

⑤ Google スプレッドシート

一見、旅行とは無関係に見える表計算ソフト「Google スプレッドシート」ですが、実は究極に自由度の高い旅行プランニングツールとして活用できます。アプリのように決まったフォーマットがないため、自分が必要な情報を、自分が見やすいように、完全にオリジナルな形でまとめることが可能です。

共同編集機能も備わっているため、グループ旅行の計画にも最適です。

【スプレッドシートの活用例】

- スケジュールシート: タイムテーブル形式で、時間、場所、行動内容、メモなどを記入します。

- 予算管理シート: 費目ごとに予算と実績を入力し、自動で合計や残高を計算するように関数を設定します。割り勘計算も簡単です。

- 持ち物リストシート: カテゴリー別に持ち物をリストアップし、チェックボックスを設置します。

- 予約情報一覧シート: 航空券、ホテル、レストランなどの予約番号やURL、確認事項を一覧で管理します。

- 候補リストシート: 行きたい場所や食べたいものの情報を、URLやメモと共にストックしておきます。

これらのシートを一つのファイルにまとめておけば、自分だけの完璧な「デジタル旅のしおり」が完成します。PCでの作業がメインで、情報を細かく整理・管理したい、こだわり派のあなたにぴったりのツールです。

参照: Google スプレッドシート公式サイト

⑥ Packr

「Packr(パッカー)」は、旅行の「荷造り」という特定の悩みを解決することに特化した、ユニークで非常に便利なアプリです。

使い方は簡単で、行き先(都市名)、出発日、滞在日数、そして旅行の目的(ビジネス、レジャーなど)や予定しているアクティビティ(ハイキング、ビーチ、スキーなど)を選択するだけ。すると、これらの情報と現地の天気予報を元に、アプリが必要な持ち物のリストを自動で生成してくれます。

例えば、「12月の東京に3日間、レジャー目的」と入力すれば、コート、セーター、マフラー、手袋といった防寒具を含んだリストを提案してくれます。「7月の沖縄に5日間、ビーチでのアクティビティを含む」と入力すれば、水着、ビーチサンダル、日焼け止め、サングラスなどがリストに追加されます。

生成されたリストは自由に編集可能で、自分で項目を追加したり、不要なものを削除したりできます。家族旅行の場合は、大人用、子供用と分けてリストを作成してくれる機能もあり、非常に気が利いています。

「いつも何か忘れ物をしてしまう」「荷造りが億劫で仕方ない」という悩みを持つすべての人におすすめしたいアプリです。これさえあれば、忘れ物の不安から解放され、スマートに旅の準備を完了できるでしょう。

参照: App Store

【補足】国内旅行と海外旅行のプランニングの違い

これまで解説してきた旅行プランの立て方は、基本的に国内旅行を想定したものですが、その多くは海外旅行にも応用できます。しかし、国境を越える海外旅行では、国内旅行にはない、いくつかの特別な準備が必要になります。ここでは、海外旅行のプランニングにおいて、追加で考慮すべき重要なポイントを解説します。

パスポート・ビザの準備

海外へ行くための最も基本的な身分証明書が「パスポート(旅券)」です。国内旅行との最大の違いは、このパスポートの準備にあります。

パスポートの有効期限確認:

まず、自分のパスポートの有効期限を確認しましょう。ここで最も注意すべきなのが「残存有効期間」です。多くの国では、入国時に「パスポートの有効期間が3ヶ月以上、あるいは6ヶ月以上残っていること」を条件としています。たとえ有効期限が切れていなくても、この残存期間が足りない場合は入国を拒否されてしまいます。行きたい国が決まったら、必ずその国が求めるパスポートの残存有効期間を、各大使館の公式サイトや外務省の海外安全ホームページなどで確認してください。

パスポートの新規申請・更新:

パスポートを持っていない場合や、残存有効期間が足りない場合は、住民票のある都道府県のパスポート申請窓口で申請・更新手続きが必要です。申請から受け取りまでには、通常1週間〜2週間程度かかりますが、時期によってはさらに時間がかかることもあります。海外旅行の計画は、このパスポートの準備から始まると言っても過言ではなく、最も早い段階で着手すべき項目です。

ビザ(査証)の要否確認:

ビザとは、渡航先の国が発行する入国許可証のことです。日本のパスポートは世界的に信用度が高く、多くの国へ短期の観光目的で渡航する際にはビザが免除されています。しかし、国や渡航目的、滞在期間によってはビザが必要になる場合があります。

また、ビザは不要でも、アメリカのESTA(エスタ)やカナダのeTA(イータ)のように、事前にオンラインで電子渡航認証の申請が義務付けられている国もあります。これらの申請も忘れると、飛行機への搭乗すらできないため、渡航先のビザ要件は必ず事前に確認しましょう。

参照: 外務省 海外安全ホームページ

海外旅行保険への加入

国内であれば、誰もが健康保険に加入しており、医療費の自己負担は一定額に抑えられています。しかし、海外では日本の健康保険は適用されません。海外で病気やケガをして病院にかかると、日本では考えられないような高額な医療費を請求されるケースが少なくありません。例えば、盲腸の手術で数百万円、骨折の治療で数百万といった事例も報告されています。

この万が一のリスクに備えるために、海外旅行保険への加入は必須と考えましょう。海外旅行保険は、主に以下の項目を補償してくれます。

- 治療・救援費用: 病気やケガの治療費、日本からの家族の渡航費や、医療搬送の費用など。

- 携行品損害: スーツケースやカメラなど、所持品が盗難に遭ったり、破損したりした場合の損害。

- 賠償責任: 誤ってホテルの備品を壊してしまったり、他人にケガをさせてしまったりした場合の損害賠償。

- 航空機遅延・欠航: 飛行機の遅延や欠航によって生じた、追加の宿泊費や食事代。

クレジットカードに付帯している海外旅行保険もありますが、補償額が十分でなかったり、「旅行代金をそのカードで支払っていること」が保険適用の条件(利用付帯)だったりする場合があります。カード付帯保険の内容をよく確認し、不安な場合は別途、保険会社の海外旅行保険に加入することを強く推奨します。空港のカウンターでも当日加入できますが、事前にインターネットで申し込んでおくと割引が適用されることが多く、お得です。

通貨と支払い方法の準備

海外では当然ながら日本円は使えないため、支払い方法の準備も重要です。現金、クレジットカードなど、複数の手段を用意してリスクを分散させましょう。

現地通貨への両替:

ある程度の現金は必要です。両替は、日本の空港、現地の空港、現地の銀行、市中の両替所、ホテルなどで行えますが、それぞれレートや手数料が異なります。一般的に、日本の銀行や空港での両替はレートがあまり良くないと言われています。渡航先の国の状況にもよりますが、現地の空港で当座必要な分だけを両替し、残りはレートの良い市中の両替所を利用するのが賢い方法です。一度に多額の現金を両替・所持するのは、盗難のリスクを考えると避けるべきです。

クレジットカードの活用:

多くの国では、クレジットカードが主要な決済手段となっています。多額の現金を持ち歩くリスクを減らせるだけでなく、ポイントが貯まる、海外キャッシング機能が使えるといったメリットもあります。VISAやMastercardといった、世界中で広く使える国際ブランドのカードを最低1枚、できれば2枚以上持っていくと安心です。万が一の紛失・盗難に備え、カード会社の緊急連絡先を控えておきましょう。

その他の支払い方法:

最近では、海外で使えるプリペイドカード(例: Wise, Revolut)も人気です。事前にチャージした分だけ使え、クレジットカードのように使いすぎる心配がありません。また、スマートフォンの決済アプリが使える国も増えています。

通信環境の確保

海外で道に迷った時、レストランを探したい時、家族と連絡を取りたい時など、インターネットに接続できる環境は今や必須です。海外でスマートフォンを使うための主な方法は以下の4つです。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の旅のスタイルに合わせて選びましょう。

| 通信手段 | メリット | デメリット | おすすめな人 |

|---|---|---|---|

| 海外用Wi-Fiルーターレンタル | 複数人・複数端末で共有可能、設定が簡単 | 持ち運びが必要、充電が必要、空港での受け渡し・返却の手間 | グループ旅行、PCなど複数のデバイスを使う人 |

| 海外用SIMカード | 比較的安価、荷物が増えない | SIMフリー端末が必要、SIMの入れ替え作業が必要 | 長期滞在者、SIMフリースマホを持っている人 |

| eSIM | 物理SIM不要、オンラインで完結、到着後すぐに使える | 対応機種が限られる、設定がやや複雑に感じる人もいる | eSIM対応スマホを持っている人、手軽さを重視する人 |

| 国際ローミング | 設定が最も簡単、普段のスマホをそのまま使える | 料金が非常に高額になる可能性がある(特にデータ通信) | 短時間の利用、緊急用、料金を気にしない人 |

最近では、物理的なSIMカードの抜き差しが不要で、渡航前にオンラインで購入・設定できる「eSIM」が非常に便利で人気が高まっています。自分のスマートフォンがeSIMに対応しているか確認してみる価値はあります。

旅行プランの立て方に関するよくある質問

最後に、旅行プランの立て方に関して、多くの人が抱きがちな疑問についてQ&A形式でお答えします。

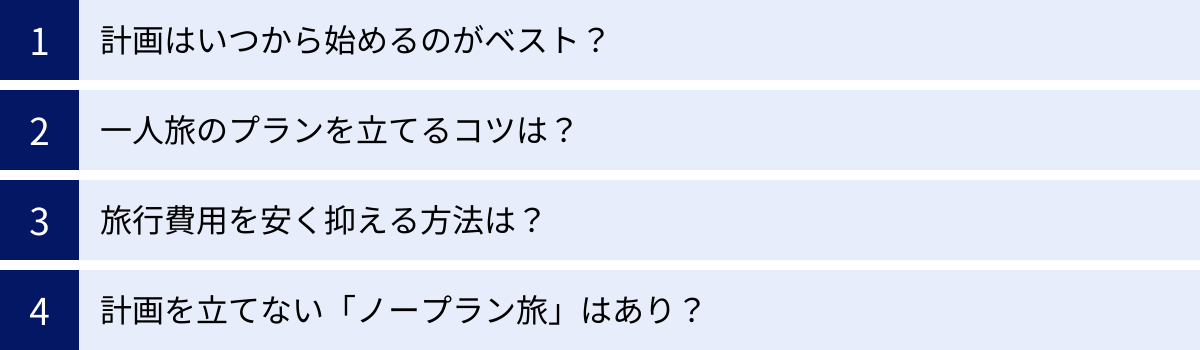

旅行の計画はいつから始めるのがベスト?

これは旅行の時期や行き先によって大きく異なりますが、基本的な考え方は「早ければ早いほど良い」です。早く始めることで、選択肢が広がり、費用を抑えられる可能性が高まります。

- 海外旅行の場合: 半年前から1年前に始めるのが理想的です。特に、お盆や年末年始などの超繁忙期に旅行を計画する場合は、1年前に航空券を予約する人も珍しくありません。パスポートの取得やビザの申請にも時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールが必要です。

- 国内旅行の場合: 3ヶ月前から6ヶ月前に始めると良いでしょう。航空券の「早割」や、ホテルの「早割プラン」は、一般的に数ヶ月前から販売が開始されます。ゴールデンウィークや連休に人気の観光地へ行く場合は、半年前には宿の予約を済ませておきたいところです。

- 直前の旅行の場合: 平日の閑散期であれば、1ヶ月前や2週間前でも十分に計画は可能です。ただし、人気の宿や交通機関は選択肢が限られてくることを覚悟しておきましょう。

お得に、そして確実に希望通りの旅行を実現するためには、思い立ったが吉日。情報収集だけでも早めにスタートすることをおすすめします。

一人旅のプランを立てるコツは?

一人旅は、誰にも気兼ねなく、自分の興味関心に100%没頭できるのが最大の魅力です。その自由度を最大限に活かすことが、プランニングの最大のコツです。

- 「自分の好き」を突き詰める: 「ひたすら美術館だけを巡る」「鉄道に乗ること自体が目的」「好きな作家のゆかりの地を訪ねる」など、他の人と一緒では難しいような、マニアックなテーマを設定できるのが一人旅の醍醐味です。自分の心の声に耳を傾け、本当にやりたいことを詰め込んだプランを作りましょう。

- 安全管理を最優先に: すべての判断を自分で行うため、安全への配慮はグループ旅行以上に重要です。宿泊先は、駅から近く、夜でも明るい道を通って帰れる場所を選ぶ。夜間の単独行動はなるべく避ける。危険と言われるエリアには近づかない。緊急連絡先や大使館の情報を控えておくなど、リスク管理を徹底しましょう。

- 食事の計画を工夫する: 一人では入りにくいレストランもあるかもしれません。カウンター席のあるお店や、フードコート、カフェなど、一人でも気兼ねなく食事を楽しめる場所を事前にリサーチしておくと安心です。

- 柔軟性を持つ: 計画は立てつつも、その場の気分で予定を変更できるのが一人旅の強みです。偶然見つけた小道に迷い込んだり、地元の人におすすめされた場所に急遽行ってみたりと、計画に縛られすぎない柔軟な姿勢も大切にしましょう。

旅行費用を安く抑える方法は?

旅行費用を抑える方法は無数にありますが、特に効果的なのは以下の4つのポイントです。

- 時期をずらす(オフピーク旅行): 航空券や宿泊費は、需要と供給で価格が大きく変動します。ゴールデンウィーク、お盆、年末年始、3連休を避け、平日に旅行するだけで、費用は劇的に安くなります。観光地も空いていて、一石二鳥です。

- 交通手段を工夫する:

- LCC(格安航空会社)のセールを狙う。

- 新幹線ではなく、高速バス(特に夜行バス)を利用する。

- JRの「青春18きっぷ」など、お得な企画乗車券を活用する。

- 宿泊先を工夫する:

- 高級ホテルや旅館ではなく、ビジネスホテルやホステル、民泊を選ぶ。

- 食事なしの「素泊まり」プランにし、食事はスーパーや地元の食堂で済ませる。

- 情報を活用する:

- 複数の予約サイトを比較して、最安値を探す。

- 自治体が行っている「ふるさと割」などの観光支援キャンペーンをチェックする。

- 無料の観光スポット(公園、展望台など)をプランに組み込む。

大切なのは、「安かろう悪かろう」ではなく、情報を駆使して賢く節約し、コストパフォーマンスの高い旅行を目指すことです。

あえて計画を立てない「ノープラン旅」はあり?

結論から言うと、「ノープラン旅」は、旅のスタイルの一つとして「あり」ですが、すべての人におすすめできるわけではありません。

ノープラン旅のメリット:

- 最高の自由と解放感: 時間や計画に縛られず、その時の気分や直感で行動できる。

- 予期せぬ出会いと発見: 計画していたら絶対に行かなかったであろう場所や、偶然の出会いが生まれやすい。

- トラブルさえも楽しめる: 道に迷ったり、宿探しに苦労したりといったハプニングも、後から振り返れば良い思い出になる。

ノープラン旅のデメリット:

- 時間やお金のロス: 行き当たりばったりで行動するため、移動や情報収集に時間がかかり、結果的に高くつくことが多い。

- 目的を達成できないリスク: 人気の観光地やレストランは、予約なしでは入れないことが多い。

- 宿が見つからないリスク: 繁忙期には、当日になって宿を探しても満室で泊まるところがない、という最悪の事態も考えられる。

これらのメリット・デメリットを踏まえると、ノープラン旅は、ある程度の旅の経験があり、予期せぬ事態にも冷静に対応でき、そうしたハプニング自体を楽しめる心の余裕がある「上級者向け」のスタイルと言えるでしょう。

旅行初心者の方には、行き先と宿泊先、そして往復の交通手段だけは事前に予約しておく「セミ・ノープラン旅」をおすすめします。旅の骨格だけは固めておくことで、宿が見つからないといった致命的なリスクを回避しつつ、現地では比較的自由に、行き当たりばったりの楽しみを味わうことができます。まずはこのスタイルから始めて、旅に慣れてきたら、少しずつ計画の度合いを緩めていくのが良いかもしれません。