WebサイトやVRゴーグルを通じて、まるでその場にいるかのような臨場感あふれる体験を提供する「バーチャルツアー」。不動産の内見から観光地の紹介、工場の見学、採用活動まで、その活用範囲は急速に広がっています。しかし、「バーチャルツアーとは具体的に何ができるのか」「どうやって作るのか」「費用はどれくらいかかるのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、バーチャルツアーの基本的な概念から、注目される背景、メリット・デメリット、そして具体的な作り方や費用相場までを網羅的に解説します。さらに、最新の活用事例やおすすめの制作ツール・会社も紹介し、バーチャルツアー導入の第一歩をサポートします。ビジネスの新たな可能性を切り拓くこの技術について、深く理解していきましょう。

目次

バーチャルツアーとは?

バーチャルツアーは、単なる写真や動画の閲覧とは一線を画す、新しい形のデジタルコンテンツです。まずは、その技術的な定義と、具体的にどのようなことが実現できるのかを詳しく見ていきましょう。

オンライン上でリアルな体験を提供する技術

バーチャルツアーとは、360度カメラで撮影した静止画や動画、あるいはCG(コンピュータグラフィックス)で作成した仮想空間を、インターネットを通じて体験できるコンテンツのことです。ユーザーはパソコンやスマートフォン、タブレット、VRヘッドセットなどのデバイスを使い、時間や場所に縛られることなく、まるで現地を訪れているかのように空間内を自由に移動し、見渡すことができます。

この技術の核となるのは、ユーザーの視点を能動的に操作できる「インタラクティブ性」です。従来の一方通行な動画とは異なり、ユーザーは自身の興味関心に従って、見たい場所を拡大したり、別の部屋に移動したり、埋め込まれた情報をクリックして詳細を確認したりできます。この双方向性が、高い没入感と「自分ごと」としての体験を生み出し、ユーザーの理解度や満足度を大きく向上させます。

よく混同されがちなVR(Virtual Reality:仮想現実)やAR(Augmented Reality:拡張現実)との関係性を整理しておきましょう。

- VR(仮想現実): 専用のヘッドセットを装着し、視界を完全にデジタルな映像で覆うことで、完全に構築された仮想世界に没入する技術です。バーチャルツアーは、このVR技術を活用することで、より高い没入感を提供できます。

- AR(拡張現実): スマートフォンのカメラなどを通じて、現実の風景にデジタル情報を重ねて表示する技術です。例えば、部屋に家具の3Dモデルを配置してみるような使い方がARにあたります。

バーチャルツアーは、これらVR/ARの要素技術を取り込みつつも、主にWebブラウザ上で手軽に体験できるコンテンツとして発展してきました。特別なアプリのインストールや高価な機材がなくても、多くの人がアクセスできる手軽さが、幅広い分野での普及を後押ししているのです。バーチャルツアーは、現実空間をデジタルデータ化し、オンライン上で誰もがリアルな体験を共有できるようにする架け橋と言えるでしょう。

バーチャルツアーでできること

バーチャルツアーは、単に360度の景色を見せるだけではありません。様々な機能を組み合わせることで、情報提供やコミュニケーションの質を格段に高めることができます。

360°の静止画や動画で空間を再現

バーチャルツアーの最も基本的な機能は、360度全方位を見渡せるパノラマ静止画や動画による空間再現です。専用の360度カメラで撮影された素材をつなぎ合わせることで、ユーザーはマウスや指のスワイプ操作で視点を自由に動かせます。

- 静止画ベースのツアー: 複数の地点で撮影した360度パノラマ静止画を、「>」のような矢印アイコンやサムネイル画像でつなぎ、ユーザーがポイントからポイントへ移動できるように構成されます。不動産の内見や施設紹介など、自分のペースでじっくりと空間を観察したい場合に適しています。

- 動画ベースのツアー: 360度動画を用いることで、空間の様子をよりダイナミックに伝えられます。例えば、工場の機械が稼働している様子や、観光地のにぎわい、イベントの雰囲気などを臨場感たっぷりに再現できます。視点の移動はできませんが、ガイドが案内するようにストーリー仕立てで見せたい場合に有効です。

これらのコンテンツは、ユーザーに「その場にいる感覚(臨場感)」を与え、平面的な写真や間取り図だけでは伝わらない空間の広がりや奥行き、雰囲気を直感的に理解させます。

テキスト・音声・動画などを埋め込み可能

バーチャルツアーの価値を大きく高めるのが、「ホットスポット」と呼ばれるクリック可能なポイントを空間内に設置できる機能です。このホットスポットに、様々な情報を埋め込むことができます。

- テキスト情報: 商品のスペック、設備の詳細説明、歴史的背景の解説などをテキストで表示します。多言語に対応させることも容易です。

- 画像・写真: 注目してほしい箇所の拡大写真や、別の角度から撮影した写真、関連資料などをポップアップで表示できます。

- 動画: 担当者による商品説明のビデオメッセージや、機械の動作デモンストレーション、窓の外の景色の映像などを埋め込むことで、よりリッチな情報提供が可能です。

- 音声: BGMを流して空間の雰囲気を演出したり、各ポイントで自動的に再生されるナレーションを追加して、ガイド付きツアーのような体験を作り出したりできます。

- 外部リンク: 自社のECサイトの商品ページや、問い合わせフォーム、資料請求ページへのリンクを設置し、ユーザーを次のアクションへスムーズに誘導します。

これらの情報を適切に配置することで、バーチャ-ルツアーは単なる空間再現ツールから、強力なマーケティング・営業ツールへと進化します。

オンラインでのコミュニケーション機能

近年では、リアルタイムでのコミュニケーションを可能にする「ライブツアー機能」も注目されています。これは、バーチャルツアーの空間を共有しながら、ビデオ通話やチャットを通じて、案内スタッフとユーザーが双方向でやり取りできる機能です。

例えば、不動産のオンライン内見では、営業担当者が顧客と同じ画面を見ながら、「こちらの収納はこれくらいの広さがあります」「窓からの日当たりは良好ですよ」といったように、リアルタイムで説明を加えたり、顧客からの質問にその場で答えたりできます。

この機能により、一方的な情報提供に留まらず、顧客一人ひとりの疑問や不安に寄り添った丁寧な接客がオンライン上で可能になります。これにより、顧客のエンゲージメント(関与度)を高め、信頼関係を構築し、最終的な意思決定を後押しする効果が期待できます。

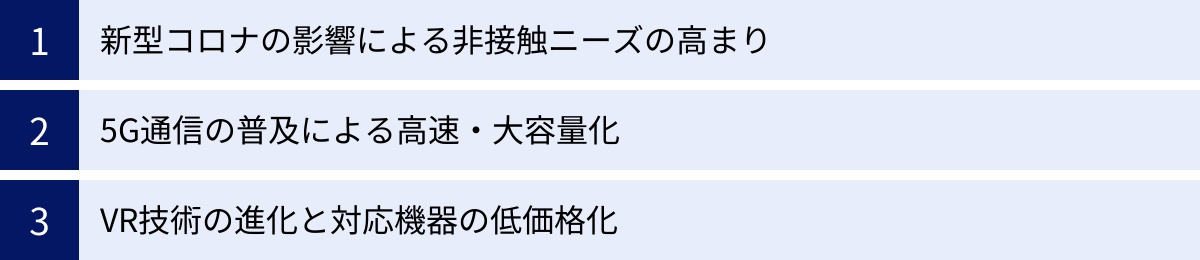

バーチャルツアーが注目される3つの理由

バーチャルツアーは、なぜこれほどまでに多くの業界で急速に導入が進んでいるのでしょうか。その背景には、社会情勢の変化、通信技術の進化、そして関連デバイスの普及という3つの大きな要因があります。

① 新型コロナウイルスの影響による非接触ニーズの高まり

バーチャルツアー普及の最大の起爆剤となったのが、2020年以降の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な流行です。感染拡大防止のため、人々は物理的な接触や移動を避けることを余儀なくされました。この「非接触」「非対面」という社会的な要請が、オンライン上で現地体験を提供するバーチャルツアーの価値を飛躍的に高めました。

- 不動産業界: 対面での内見が困難になる中、オンライン内見の手段としてバーチャルツアーが急速に普及しました。顧客は自宅にいながら複数の物件を気軽に下見でき、事業者は移動時間や人件費を削減しながら、より多くの顧客にアプローチできるようになりました。

- 観光・文化施設: 旅行の自粛や施設の休館が相次ぐ中、バーチャルツアーは観光地の魅力や文化財の価値を伝え続けるための重要な手段となりました。自宅で旅行気分を味わえる「オンライン観光」は新たなエンターテインメントとして定着し、将来的な訪問意欲を喚起する効果も期待されています。

- 製造業・BtoB企業: これまで対面で行われていた工場見学やショールーム案内、展示会などもオンライン化が進みました。バーチャルツアーを活用することで、地理的な制約なく国内外の取引先や顧客に自社の技術力や製品をアピールできるようになりました。

- 教育・採用: オープンキャンパスや会社説明会もオンラインでの開催が主流となり、バーチャルツアーはキャンパスやオフィスの雰囲気を伝えるための定番コンテンツとなりました。

このように、コロナ禍によって生まれた物理的な制約を乗り越えるためのソリューションとして、バーチャルツアーの有効性が広く認識されたことが、現在の普及につながっています。そして、その利便性や効率性は、アフターコロナの時代においても引き続き多くのビジネスシーンで活用され続けるでしょう。

② 5G通信の普及による高速・大容量化

バーチャルツアー、特に高画質な360度動画やインタラクティブなコンテンツを快適に体験するためには、安定した高速通信環境が不可欠です。第5世代移動通信システム「5G」の普及が、バーチャルツアー体験の質を大きく向上させる技術的基盤となっています。

5Gには主に3つの特徴があります。

- 高速・大容量: 従来の4Gに比べて、理論上は10倍以上の通信速度を実現します。これにより、4Kや8Kといった超高画質の360度動画も、遅延なくスムーズにストリーミング再生できます。

- 低遅延: 通信のタイムラグが極めて小さくなります。これにより、ユーザーの操作に対するレスポンスが向上し、ライブツアー機能などでのリアルタイムなコミュニケーションもより自然になります。

- 多接続: 同時に多くのデバイスをネットワークに接続できます。これにより、大規模なオンラインイベントなどで多数のユーザーが同時にアクセスしても、通信が安定しやすくなります。

総務省の報告によると、日本国内の5G人口カバー率は2022年度末には96.6%に達し、今後さらにエリアは拡大していく見込みです。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

このように、5Gの普及によって、誰もが場所を選ばずに高品質なバーチャルツアーを手軽に楽しめる環境が整いつつあることが、企業が安心してバーチャルツアーを導入する後押しとなっています。今後、通信環境がさらに向上することで、よりリッチで没入感の高いコンテンツが登場することが期待されます。

③ VR技術の進化と対応機器の低価格化

より深い没入体験を提供するVRヘッドセットの進化と低価格化も、バーチャルツアーの魅力を高める重要な要因です。かつてVRヘッドセットは、高価で専門的、かつ高性能なPCに接続する必要があるなど、一部の愛好家や開発者向けのものでした。

しかし、2019年に登場した「Oculus Quest(現:Meta Quest)」シリーズに代表される「スタンドアローン型VRヘッドセット」が市場を大きく変えました。これらのデバイスは、PCへの接続が不要で、本体だけで動作します。価格も数万円台からと、一般の消費者でも比較的手に入れやすくなりました。

スタンドアローン型VRヘッドセットの普及は、以下のようなメリットをもたらしました。

- 没入感の向上: 視界が完全に覆われることで、周囲の現実世界から切り離され、バーチャル空間への没入感が格段に高まります。スマートフォンの画面で見るのとは比較にならないほどの「その場にいる感覚」を体験できます。

- 手軽さ: ケーブルに繋がれることなく自由に頭や体を動かせるため、ストレスなくコンテンツに集中できます。

- 市場の拡大: 対応機器が普及することで、企業側もVRヘッドセットでの体験を前提とした、より高品質でインタラクティブなバーチャルツアーコンテンツを制作する意欲が高まります。

もちろん、VRヘッドセットがなくても、PCやスマートフォンで十分にバーチャルツアーを楽しむことは可能です。しかし、「より本格的な体験をしたい」というユーザーの選択肢として、高性能なVR機器が身近になったことは、バーチャルツアー市場全体の活性化に大きく貢献していると言えるでしょう。

バーチャルツアーの主な3つの種類

バーチャルツアーと一言で言っても、その表現方法や制作アプローチによっていくつかの種類に分けられます。目的や予算、伝えたい内容に応じて最適な種類を選ぶことが重要です。ここでは、代表的な3つの種類について、それぞれの特徴を解説します。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| 360度VRツアー | 360度カメラで撮影した静止画を繋ぎ合わせて構成。ユーザーがポイント間を自由に移動できる。 | ・比較的低コストで制作可能 ・ユーザーが自分のペースで探索できる ・Webブラウザで手軽に体験可能 |

・動きや時間経過の表現は困難 ・動画ほどの臨場感はない |

不動産内見、施設紹介、ショールーム、店舗案内 |

| 動画ツアー | 360度動画や通常の動画を用いて、ストーリー仕立てで案内する。 | ・ストーリー性を持たせやすい ・案内役による解説で理解が深まる ・臨場感や雰囲気を伝えやすい |

・ユーザーの自由度が低い ・制作コストや時間がかかる傾向 ・コンテンツの修正が難しい |

工場見学、観光案内、イベントレポート、会社紹介 |

| CGツアー | 3Dモデルを使い、コンピュータグラフィックスで仮想空間を制作する。 | ・現実にはない空間も再現可能 ・自由な演出やカスタマイズができる ・完成前の建築物なども表現可能 |

・制作コストと時間が最もかかる ・高度な専門知識と技術が必要 |

建築パース、マンションモデルルーム、ゲーム的コンテンツ、シミュレーション |

① 360度VRツアー

360度VRツアーは、現在最も広く普及しているタイプのバーチャルツアーです。その仕組みは、360度カメラを使って施設内の複数のポイントで全天球パノラマ写真を撮影し、それらの写真をソフトウェア上でつなぎ合わせるというものです。

ユーザーは、画面上に表示される矢印やポイントマップをクリックすることで、まるでその場を歩いているかのように、地点から地点へと移動できます。各地点では、マウスや指でドラッグすることで360度自由に見渡すことが可能です。

最大のメリットは、他の種類に比べて制作コストを抑えやすく、比較的短期間で制作できる点です。使用する機材も360度カメラと三脚が基本となり、専門的なツールを使えば自社での制作も不可能ではありません。また、ユーザーが自分の興味のある場所を自分のペースでじっくりと見られるため、不動産の内見や店舗・施設の紹介など、探索的な要素が求められる用途に適しています。

一方で、デメリットとしては、あくまで静止画の集合体であるため、人々の動きや時間の経過といったダイナミックな要素を表現するのが難しい点が挙げられます。例えば、賑やかなイベントの雰囲気や、機械が稼働している様子などを伝えるのにはあまり向いていません。また、完全に自由な移動はできず、定められた撮影ポイント間のみの移動となるため、CGツアーほどの自由度はありません。しかし、その手軽さと汎用性の高さから、多くのビジネスシーンで最初に検討される選択肢となっています。

② 動画ツアー

動画ツアーは、360度動画や通常の動画(2D動画)を駆使して、案内役がガイドするように空間や施設を紹介するタイプのバーチャルツアーです。ユーザーは受動的に映像を視聴する形が基本となりますが、視聴中に視点を360度動かせたり(360度動画の場合)、チャプターを選択して見たい箇所にジャンプしたりするインタラクティブな要素を加えることもできます。

このタイプの最大のメリットは、ストーリーテリングが可能な点です。ナレーションやテロップ、BGMなどを効果的に使うことで、施設の魅力や製品の特長を、起承転結のある分かりやすい物語として伝えることができます。例えば、工場見学ツアーであれば、原材料の搬入から製品が完成するまでの工程を順を追って見せることで、企業の技術力や品質へのこだわりを深く印象付けることができます。

また、動画ならではの臨場感や躍動感を伝えやすいのも大きな利点です。観光地の美しい風景や、活気ある市場の様子、職人の巧みな手さばきなど、静止画では伝わりきらない「空気感」をユーザーに届けることができます。

デメリットとしては、ユーザーが自由に探索する要素が少なくなる点です。コンテンツは制作者の意図した流れで進むため、ユーザーが「もっとここをじっくり見たい」と思っても、それができない場合があります。また、動画の撮影や編集には専門的なスキルと時間が必要であり、静止画ベースのツアーに比べて制作コストが高くなる傾向があります。一度完成した動画は、一部分だけを修正するのが難しいという点も考慮が必要です。

③ CGツアー

CGツアーは、3Dモデリングソフトなどを用いて、コンピュータグラフィックスによって仮想空間をゼロから作り出すバーチャルツアーです。現実の空間を撮影するのではなく、設計図やイメージ図をもとに、完全にデジタルの世界を構築します。

CGツアーの最大のメリットは、その圧倒的な表現の自由度にあります。まだ建設されていないマンションのモデルルームを忠実に再現したり、通常は見ることができない機械の内部構造を可視化したり、さらには現実には存在しない未来都市やファンタジーの世界を創造したりすることも可能です。壁紙や床材、家具の色をリアルタイムで変更するシミュレーション機能を組み込むなど、インタラクティブ性も非常に高く設計できます。

物理的な制約がないため、カメラの配置や照明なども自由に設定でき、理想的な形で空間の魅力を最大限に引き出す演出が可能です。

しかし、その自由度の高さと引き換えに、制作には非常に高いコストと長い時間、そして高度な専門技術が必要となるのが最大のデメリットです。3DモデラーやCGデザイナーといった専門家のアサインが不可欠であり、プロジェクトの規模によっては数百万から数千万円の費用がかかることも珍しくありません。

そのため、CGツアーは、大規模な不動産開発プロジェクトや、製品の複雑な構造を説明するシミュレーター、あるいはゲーム要素を取り入れたエンターテインメントコンテンツなど、多額の投資に見合うだけの効果が期待できる、限定的な用途で採用されることが多いのが現状です。

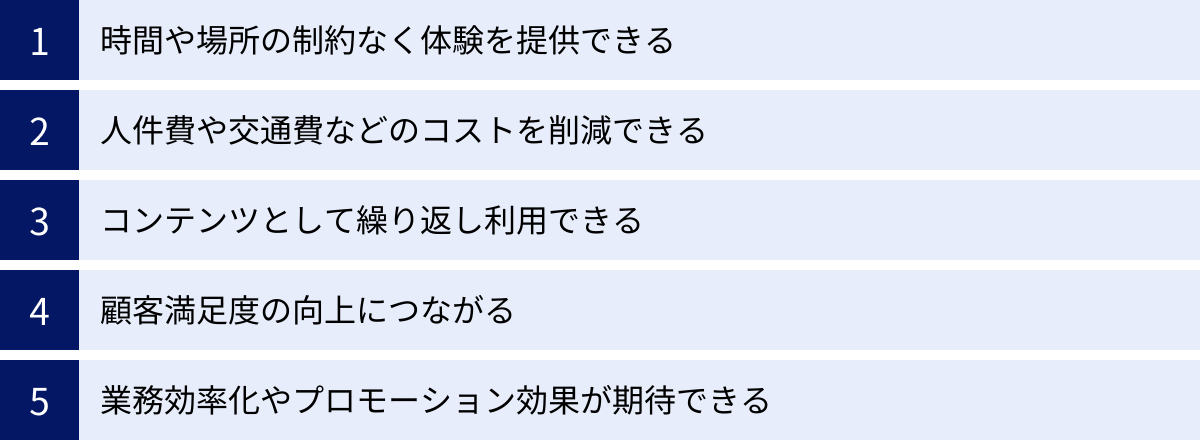

バーチャルツアーを導入するメリット

バーチャルツアーを導入することは、企業や組織に多岐にわたるメリットをもたらします。コスト削減や業務効率化といった直接的な効果から、顧客満足度の向上やブランドイメージの強化といった間接的な効果まで、その価値は計り知れません。ここでは、主な5つのメリットを掘り下げて解説します。

時間や場所の制約なく体験を提供できる

バーチャルツアー最大のメリットは、地理的・時間的な制約を完全に取り払えることです。コンテンツはWebサイト上で24時間365日公開されるため、ユーザーは自身の都合の良い時間に、世界中どこからでもアクセスできます。

- 商圏の拡大: これまでアプローチが難しかった遠方の顧客や海外の顧客にも、自社の施設や製品の魅力をリアルに伝えることができます。例えば、地方の大学が都市部の高校生にキャンパスの雰囲気を伝えたり、日本のメーカーが海外のバイヤーに工場の様子を見せたりすることが可能になります。

- 機会損失の防止: 「店舗が遠い」「営業時間に間に合わない」「忙しくて見学に行く時間がない」といった理由で諦めていた潜在顧客を取り込むことができます。特に、検討期間が長く、複数の選択肢を比較したいユーザーにとって、いつでも手軽に下見ができるバーチャルツアーは非常に価値のあるツールです。

- 多様なニーズへの対応: 体力的な問題で長距離の移動が難しい高齢者や、身体に障害を持つ方々にも、公平な体験機会を提供できます。これは、企業の社会的責任(CSR)やダイバーシティ&インクルージョンの観点からも重要です。

このように、物理的な障壁をなくすことで、ビジネスの機会を最大化し、より多くの人々にリーチできるようになります。

人件費や交通費などのコストを削減できる

バーチャルツアーは、中長期的に見ると様々なコストの削減に大きく貢献します。

- 人件費の削減: 不動産の内見やショールームの案内に、毎回スタッフが付き添う必要がなくなります。バーチャルツアーが一次対応を担うことで、スタッフはより購買意欲の高い顧客への対応や、クロージング活動に集中できます。これにより、少ない人数でより多くの顧客に対応できるようになり、生産性が向上します。

- 交通費・出張費の削減: 顧客が現地を訪れる際の交通費や、営業担当者が出張する際の費用を削減できます。特に遠方の顧客との商談では、まずバーチャルツアーで製品や施設を紹介し、具体的な話が進んだ段階で訪問するというステップを踏むことで、無駄な移動コストを大幅にカットできます。

- モデルルーム・展示会コストの削減: 物理的なモデルルームの建設・維持費用や、展示会への出展費用は高額になりがちです。バーチャルツアーやバーチャル展示会を活用すれば、これらのコストを大幅に圧縮しつつ、同等かそれ以上の情報を提供できます。

これらのコスト削減効果は、特に案内や見学の機会が多い業種において顕著です。初期投資はかかりますが、その後のランニングコストを考慮すると、費用対効果は非常に高いと言えるでしょう。

コンテンツとして繰り返し利用できる

一度制作したバーチャルツアーは、企業のデジタル資産として、様々な媒体で半永久的に活用できます。これは「ワンソース・マルチユース」の考え方であり、コンテンツの価値を最大化する上で非常に重要です。

- 自社Webサイト: メインの公開場所として、Webサイトのコンテンツを充実させます。訪問者の滞在時間を延ばし、直帰率を改善する効果も期待でき、SEO(検索エンジン最適化)にも好影響を与えます。

- SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス): FacebookやTwitter、Instagramなどでバーチャルツアーのリンクをシェアし、拡散を狙います。魅力的な空間は「いいね」やシェアを誘発しやすく、高いプロモーション効果が期待できます。

- Web広告: リスティング広告やディスプレイ広告のランディングページとして活用し、コンバージョン率の向上を目指します。

- メールマガジン: 既存顧客や見込み客リストに対して、新しいバーチャルツアーコンテンツを案内し、再訪を促します。

- 営業・商談ツール: タブレットなどに入れて持ち歩けば、オフラインの商談時にも強力なプレゼンテーションツールとして活用できます。

- 印刷物: チラシやパンフレットにQRコードを印刷し、紙媒体からデジタルコンテンツへとスムーズに誘導します。

このように、一度の投資で制作したコンテンツが、マーケティング、営業、採用など、企業の様々な活動領域で繰り返し活躍するのです。

顧客満足度の向上につながる

バーチャルツアーは、顧客体験(CX:カスタマーエクスペリエンス)を向上させる上でも大きな役割を果たします。

- 事前の情報収集による安心感: 購入や契約の前に、自分の目で細部までじっくりと確認できるため、顧客は納得感を持って意思決定を下せます。これにより、「思っていたのと違った」という購入後のミスマッチやクレームを減らすことができます。

- 自分のペースでの体験: 営業担当者のプレッシャーを感じることなく、自分のペースで好きなだけ空間を探索できるため、顧客はリラックスして情報収集に専念できます。この快適な体験は、企業に対するポジティブな印象につながります。

- 情報の透明性: 空間をありのままに見せるバーチャルツアーは、情報の透明性が高く、顧客からの信頼を得やすくなります。良い部分だけでなく、あえてデメリットとなりうる部分も正直に見せることで、かえって誠実な企業であるという印象を与えることも可能です。

顧客が十分な情報を得て、安心して意思決定できる環境を提供することは、最終的に高い顧客満足度とロイヤリティの醸成に繋がります。

業務効率化やプロモーション効果が期待できる

これまで述べてきたメリットに加え、バーチャルツアーは日々の業務効率化や、より広範なプロモーション効果ももたらします。

- 問い合わせ対応の効率化: よくある質問に対する答えを、バーチャルツアー内のテキストや動画として埋め込んでおくことで、電話やメールでの定型的な問い合わせ件数を減らすことができます。これにより、担当者はより専門的な対応に時間を割けるようになります。

- 見込み客の質の向上: バーチャルツアーをじっくりと見てから問い合わせをしてくる顧客は、すでにある程度の知識と関心を持っている「質の高い見込み客」である可能性が高いです。これにより、営業プロセス全体の効率が向上します。

- 先進的な企業イメージの構築: 新しい技術を積極的に活用している姿勢は、顧客や取引先、求職者に対して「先進的」「革新的」といったポジティブなブランドイメージを与えます。競合他社との差別化を図る上でも有効です。

- データに基づいた改善: 多くのバーチャルツアーツールには、アクセス解析機能が備わっています。どの場所がよく見られているか、どこで離脱しているかといったデータを分析することで、顧客の興味関心を把握し、コンテンツや営業戦略の改善に役立てることができます。

これらのメリットは相互に関連し合っており、バーチャルツアーを戦略的に導入することで、企業活動全体に好循環を生み出すポテンシャルを秘めています。

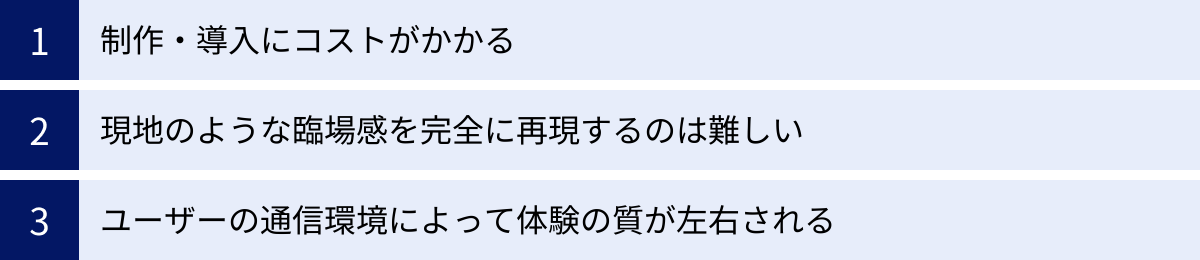

バーチャルツアー導入時のデメリット

バーチャルツアーは多くのメリットを持つ一方で、導入にあたって考慮すべきデメリットや課題も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることで、導入の失敗を避けることができます。

制作・導入にコストがかかる

バーチャルツアーを導入する上で最も直接的なデメリットは、初期費用と、場合によってはランニングコストがかかることです。コンテンツの品質や規模、制作方法によって費用は大きく変動しますが、一定の投資が必要であることは間違いありません。

- 初期費用:

- 機材購入費: 自作する場合、360度カメラ(数万円~数十万円)、三脚、高性能なPCなどが必要になります。

- 制作委託費: 制作会社に外注する場合、撮影、編集、オーサリング(ツアーの組み立て)などの費用がかかります。小規模なもので10万円程度から、大規模で高機能なものになると100万円を超えることもあります。

- ランニングコスト:

- ツール利用料: クラウド型の制作ツールを利用する場合、月額または年額の利用料(数千円~数万円)が発生します。

–サーバー・ドメイン費用:自社でサーバーを構築・管理する場合、その費用がかかります。 - 保守・更新費用: コンテンツの情報を最新に保つための更新作業や、システムのメンテナンスに費用がかかる場合があります。

- ツール利用料: クラウド型の制作ツールを利用する場合、月額または年額の利用料(数千円~数万円)が発生します。

これらのコストは、特に中小企業や個人事業主にとっては大きな負担となる可能性があります。そのため、導入を検討する際には、単に流行に乗るのではなく、明確な目的を設定し、投資対効果(ROI)を慎重に見極める必要があります。「バーチャルツアーでどれくらいのコスト削減が見込めるか」「どれくらいの売上向上が期待できるか」といった具体的な目標を立て、予算計画を練ることが重要です。後述する補助金の活用なども視野に入れると良いでしょう。

現地のような臨場感を完全に再現するのは難しい

技術は飛躍的に進化していますが、それでもなお、バーチャルツアーが現実の体験を完全に代替できるわけではありません。 現地で五感を通じて得られる情報の一部は、デジタルの世界では再現が困難です。

- 触覚・嗅覚・味覚: 壁の質感、木の香り、その場の空気感、湿度、温度といった情報は、現在の技術では伝えられません。例えば、高級レストランの雰囲気や、焼きたてのパンの香りを伝えることは不可能です。

- 空間のスケール感: 画面を通して見る空間の広さや天井の高さは、実際にその場に立った時の感覚とは微妙に異なります。特に、VRヘッドセットを使わないPCやスマートフォンの画面では、その差が大きくなる傾向があります。

- 偶発的な発見や人との交流: 現地を訪れれば、たまたま目に入ったものに興味を惹かれたり、そこにいるスタッフや他のお客さんと自然な会話が生まれたりすることがあります。こうした偶発性やセレンディピティは、設計された動線の上を移動するバーチャルツアーでは体験しにくい要素です。

このデメリットを理解し、バーチャルツアーを「万能のツール」ではなく、「現地訪問を補完・促進するためのツール」と位置づけることが重要です。「バーチャルツアーで興味を持ってもらい、最終的には実際に来てもらう」という流れを設計することで、それぞれの長所を活かした相乗効果が期待できます。

ユーザーの通信環境によって体験の質が左右される

バーチャルツアーは、高品質な画像や動画データを扱うため、快適な体験にはユーザー側の安定したインターネット接続環境が不可欠です。これは、企業側ではコントロールできない外部要因であり、大きな課題となり得ます。

- 読み込み速度の低下: ユーザーの回線速度が遅い場合、360度画像の読み込みに時間がかかったり、動画が途中で止まったりして、大きなストレスを与えてしまいます。これにより、ユーザーはコンテンツを最後まで見ずに離脱してしまう可能性が高まります。

- 画質の劣化: 多くのプラットフォームでは、通信速度に応じて自動的に画質を調整する機能がありますが、低速回線では画質が著しく低下し、せっかくの空間の魅力が十分に伝わらなくなってしまいます。

- データ通信量の消費: スマートフォンでモバイルデータ通信を利用しているユーザーにとって、大容量のバーチャルツアーはデータ通信量(ギガ)を大きく消費する原因となります。Wi-Fi環境がない場所での閲覧をためらうユーザーもいるでしょう。

これらの問題に対処するため、制作者側には以下のような配慮が求められます。

- 画像の最適化: 高画質を維持しつつ、ファイルサイズをできるだけ軽量化する。

- 読み込み方式の工夫: 最初に低解像度の画像を表示し、徐々に高解像度に切り替えるプログレッシブロードなどの技術を用いる。

- ユーザーへの配慮: 「Wi-Fi環境での閲覧を推奨します」といった注意書きを表示する。

アクセシビリティを確保し、できるだけ多くのユーザーに快適な体験を届けるための技術的な工夫と配慮が、バーチャルツアーの成否を分ける重要なポイントとなります。

バーチャルツアーの作り方|3つの選択肢

バーチャルツアーを制作するには、大きく分けて「自作する」「制作ツールを導入する」「制作会社に外注する」という3つの方法があります。それぞれの方法にメリット・デメリットがあり、予算や求めるクオリティ、社内のリソースに応じて最適な選択肢は異なります。

| 制作方法 | 費用 | クオリティ | 手間・時間 | 専門知識 | おすすめのケース |

|---|---|---|---|---|---|

| ① 自作する | 低 | △〜○ | 大 | 必要 | ・とにかくコストを抑えたい ・お試しで制作してみたい ・ごく小規模なツアーで十分 |

| ② ツールを導入 | 中 | ○ | 中 | 不要 | ・定期的にコンテンツを更新したい ・ある程度の品質を担保したい ・内製化してノウハウを蓄積したい |

| ③ 会社に外注 | 高 | ◎ | 小 | 不要 | ・最高のクオリティを求めたい ・制作に手間をかけられない ・大規模・高機能なツアーが必要 |

① 自作する

最もコストを抑えられる方法が、機材とソフトウェアを自分で揃えて制作する「自作」です。基本的なバーチャルツアーであれば、専門家でなくても制作は可能です。

- 必要なもの:

- 360度カメラ: エントリーモデルであれば3万円程度から、プロ向けの高性能モデルは数十万円まで様々です。RICOH THETAやInsta360などが有名です。

- 三脚: カメラを安定させ、水平を保つために必須です。撮影者の映り込みを防ぐため、細身のものが推奨されます。

–パソコン:撮影した画像の編集や、ツアーの組み立て(オーサリング)に使用します。ある程度のスペックが求められます。 - オーサリングソフト: 撮影した360度画像をつなぎ合わせ、ホットスポットなどを設定するためのソフトウェアです。無料のものから有料のものまであります。

- メリット:

- コストが安い: 主な出費は機材の初期投資のみで、ランニングコストをほぼゼロに抑えることも可能です。

- 自由度が高い: 自分の好きなタイミングで、好きなだけ修正や追加ができます。

- デメリット:

- 手間と時間がかかる: 撮影、編集、オーサリングの全工程を自分で行うため、相応の学習コストと作業時間が必要です。

- クオリティの担保が難しい: 撮影技術(水平、明るさ、映り込み処理など)や編集スキルによって、クオリティが大きく左右されます。素人感が出てしまうと、かえって企業イメージを損なう可能性もあります。

小規模な店舗の紹介や、まずはバーチャルツアーがどのようなものか試してみたい、といった場合に適した方法です。

② 制作ツール・アプリを導入する

自作の手軽さと、外注のクオリティの「良いとこ取り」とも言えるのが、クラウド型のバーチャルツアー制作ツール(SaaS)を導入する方法です。近年、多くの企業がこの方法を選択しています。

- 仕組み:

- Webブラウザ上で動作するサービスに、自分で撮影した360度画像をアップロードします。

- 直感的なインターフェースを使って、画像のリンクやホットスポットの設定、テキスト・動画の埋め込みなどが行えます。

- 完成したツアーは、発行されるURLや埋め込みコードを使って簡単に公開できます。

- メリット:

- 専門知識が不要: プログラミングなどの専門知識がなくても、高品質でインタラクティブなバーチャルツアーを制作できます。

- 効率的な制作: テンプレートや便利な機能が豊富に用意されており、制作時間を大幅に短縮できます。

- 内製化によるノウハウ蓄積: 自社で制作・更新を行うことで、運用ノウハウが社内に蓄積されます。

- 豊富な機能: ライブツアー機能、アクセス解析、AIによる画像補正など、自作では難しい高度な機能を利用できる場合があります。

- デメリット:

- ランニングコストがかかる: ほとんどのツールは月額または年額の利用料が必要です。料金は機能やアップロード容量によって異なり、数千円から数万円が相場です。

–撮影は自分で行う必要がある:ツールの利用料とは別に、360度カメラなどの機材は自分で用意する必要があります。

- ランニングコストがかかる: ほとんどのツールは月額または年額の利用料が必要です。料金は機能やアップロード容量によって異なり、数千円から数万円が相場です。

不動産業界のように頻繁に物件情報を更新する必要がある場合や、複数の施設を管理しており、継続的にバーチャルツアーを活用していきたい企業に最適な方法です。

③ 制作会社に外注する

最高のクオリティを求める場合や、制作にリソースを割けない場合には、専門の制作会社に依頼するのが最善の選択です。

- サービス内容:

- 企画の立案、構成の提案から、プロのカメラマンによる撮影、専門のクリエイターによる編集・オーサリング、そして公開・運用サポートまで、一連のプロセスをすべて任せることができます。

- メリット:

- 圧倒的なクオリティ: プロの機材と技術、ノウハウによって、訴求力の高い高品質なバーチャルツアーが完成します。照明の調整、不要物の消去、美しい色調補正など、細部までこだわった仕上がりが期待できます。

- 手間がかからない: 依頼側は、目的や要望を伝え、制作過程で確認を行うだけで済みます。本業に集中しながら、クオリティの高いコンテンツを手に入れることができます。

- 専門的な提案: 豊富な実績をもとに、自社の課題解決に繋がる効果的な見せ方や機能について、専門的な視点から提案を受けられます。CG制作やドローン撮影、VRコンテンツ開発など、特殊な要望にも応えてもらえます。

- デメリット:

- コストが最も高い: 3つの方法の中で、費用は最も高額になります。プロジェクトの規模や内容によりますが、数十万円から数百万円の予算が必要です。

- 修正の自由度が低い: 制作会社との契約内容にもよりますが、完成後の細かな修正や更新に追加料金が発生する場合があります。

企業のブランディングに関わる重要なコンテンツや、大規模な施設、CGを使った特殊な演出が必要なプロジェクトなどに適しています。

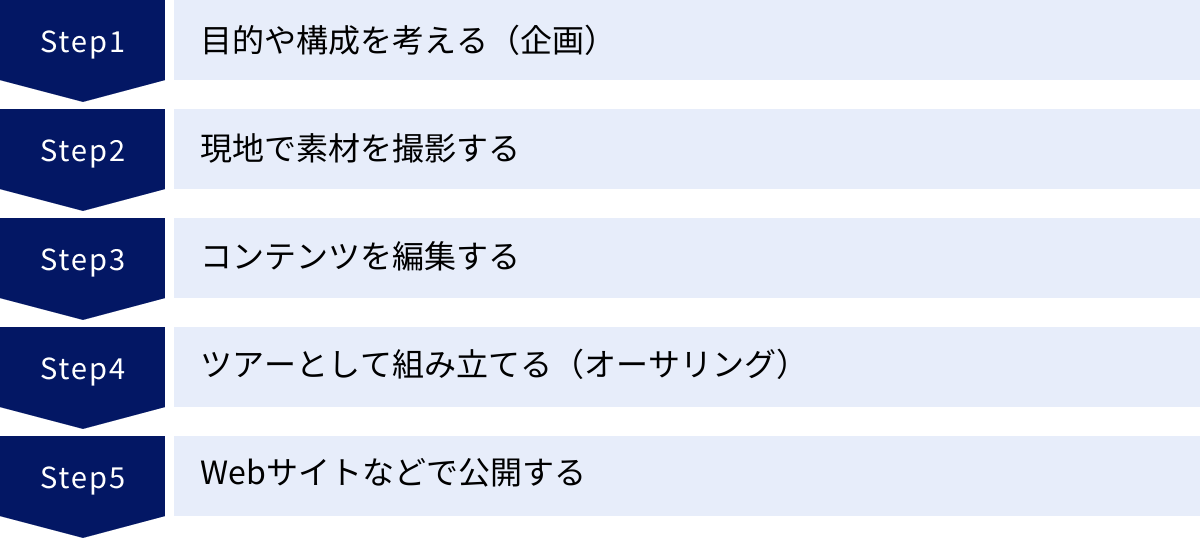

バーチャルツアー制作の基本的な5ステップ

どの制作方法を選ぶにしても、効果的なバーチャルツアーを作るための基本的な流れは共通しています。ここでは、企画から公開までの5つのステップを具体的に解説します。この流れを理解することで、自作する場合はもちろん、外注する場合でもスムーズな進行が可能になります。

① 目的や構成を考える(企画)

制作プロセスの中で最も重要なのが、この企画段階です。ここで方向性を誤ると、どれだけ高品質な映像を撮っても、期待した効果は得られません。

- 目的の明確化(KGI/KPI設定):

- まず、「なぜバーチャルツアーを導入するのか」という目的を明確にします。例えば、「不動産物件の問い合わせ件数を20%増やす」「採用サイトからのエントリー数を1.5倍にする」「オンラインショップへの流入を増やす」など、具体的な数値目標(KGI/KPI)を設定することが理想です。

- 目的が明確になることで、どのようなコンテンツが必要か、どのような機能を持たせるべきかが見えてきます。

- ターゲットの設定:

- 「誰にこのバーチャルツアーを見てほしいのか」を具体的に定義します。年齢、性別、興味関心、ITリテラシーなどを想定することで、デザインのトーン&マナーや、情報の見せ方が決まります。例えば、学生向けのオープンキャンパスと、富裕層向けの高級物件では、最適な表現は全く異なります。

- 構成・動線の設計:

- ユーザーに「どの順番で、何を見せたいか」というストーリー(動線)を考えます。施設の入り口から始まり、最も見てほしいメインの場所へ誘導し、最後は問い合わせや購入などのゴール(コンバージョン)へ繋げる、といった流れを設計します。

- 撮影するポイントを地図上にプロットし、それらをどのようにつなぐかを計画します。

- 埋め込むコンテンツの洗い出し:

- 各ポイントでどのような情報を提示するかをリストアップします。テキスト解説、補足画像、説明動画、担当者のコメント、関連ページへのリンクなど、必要な素材を事前に準備します。

この企画書が、以降のすべての作業の設計図となります。

② 現地で素材を撮影する

企画が固まったら、次はいよいよ現地での撮影です。撮影のクオリティが、バーチャルツアー全体の質を大きく左右します。

- 撮影前の準備:

- 清掃と整理整頓: 撮影場所は隅々まで清掃し、不要なものは片付けます。映ってほしくない個人情報や機密情報がないか、入念にチェックします。

- 照明の確保: 室内はできるだけ明るくします。照明を追加したり、自然光が入る日中に撮影したりするなどの工夫が必要です。逆光にならないよう、カメラの位置にも注意します。

- 撮影時のポイント:

- 三脚で水平を保つ: 360度画像が傾いていると、ユーザーは違和感を覚え、没入感が損なわれます。三脚の水平器を使って、必ず水平になるように設置します。

- カメラの高さを統一する: 人間の目線の高さ(約1.5m)に合わせるのが基本です。ツアー全体で高さを統一すると、移動した際の違和感が少なくなります。

- 撮影者の映り込みを避ける: 360度カメラは全方位を撮影するため、撮影者自身が映り込みがちです。タイマー機能や遠隔操作アプリを使い、撮影中は物陰に隠れるなどの工夫が必要です。

- 撮影ポイントの選定: 動線を意識し、ユーザーが自然に移動できる位置にカメラを設置します。部屋の中央や、廊下の分岐点などが基本です。撮影ポイントが多すぎるとユーザーが混乱し、少なすぎると空間の全体像が掴みにくくなります。

プロに外注する場合でも、撮影当日は立ち会い、意図した通りの画が撮れているかを確認することが重要です。

③ コンテンツを編集する

撮影した素材を、より魅力的で分かりやすいものにするための編集作業です。

- 画像編集:

- 色調補正: 全体の明るさや色のバランスを調整し、より美しく、統一感のある見た目にします。

–不要物の除去:三脚の足や、意図せず映り込んでしまったものを画像編集ソフトで消去します。(スティッチング)

- 色調補正: 全体の明るさや色のバランスを調整し、より美しく、統一感のある見た目にします。

- 埋め込み用コンテンツの制作:

- 企画段階で洗い出した、ホットスポットに埋め込むためのテキスト、画像、動画などの素材を準備・制作します。

- ナレーションを録音する場合は、ノイズの少ない環境でクリアな音声を収録します。

この工程は、特にクオリティに直結する部分であり、専門的なスキルが求められます。制作ツールには、AIによる自動補正機能などが搭載されている場合もあります。

④ ツアーとして組み立てる(オーサリング)

編集済みの素材を使い、一つのインタラクティブなコンテンツとして完成させる工程です。オーサリングソフトやツールを使って行います。

- 360度画像の配置とリンク:

- 撮影した360度画像をツールにアップロードし、マップ上やリスト上で正しい位置に配置します。

- 画像同士を矢印などでつなぎ、ポイント間の移動ができるようにリンクを設定します。

- ホットスポットの設置:

- 画像内の特定の位置にホットスポット(クリックポイント)を設置します。

- 各ホットスポットに、準備したテキスト、画像、動画、URLなどのコンテンツを紐付けます。

- UI(ユーザーインターフェース)のカスタマイズ:

- 操作メニュー、マップ表示、ロゴの配置、配色など、ツアー全体のデザインを調整します。企業のブランドイメージに合わせたカスタマイズが重要です。

この段階で、実際に操作しながら、ユーザーが迷わずに使えるか、動線はスムーズか、情報の配置は適切かなどを入念にチェックします。

⑤ Webサイトなどで公開する

完成したバーチャルツアーを、いよいよ世の中に公開します。

- サーバーへのアップロードと埋め込み:

- 制作したバーチャルツアーのデータをWebサーバーにアップロードします。(クラウド型ツールの場合、この作業は不要なことが多いです)

- WebサイトのHTMLに、指定された埋め込みコード(iframeタグなど)を記述し、ページ内に表示させます。

- 公開とプロモーション:

- Webサイト上で公開し、正しく表示・動作するかを最終確認します。PC、スマートフォン、タブレットなど、様々なデバイスでの表示崩れがないかをチェックすることも重要です。

- 公開後は、SNSでの告知、メールマガジンでの案内、Web広告の出稿など、企画段階で考えたプロモーション戦略を実行し、多くの人に見てもらうための導線を作ります。

公開して終わりではなく、アクセス解析データを元に改善を繰り返していくことが、バーチャルツアーの効果を最大化する鍵となります。

バーチャルツアーの費用相場

バーチャルツアーの制作費用は、「自作」「ツール導入」「外注」のどの方法を選ぶか、そしてコンテンツの規模や機能によって大きく異なります。ここでは、それぞれの選択肢における費用相場を具体的に解説します。

| 制作方法 | 初期費用 | 月額費用 | 合計費用の目安 |

|---|---|---|---|

| 自作する場合 | 5万円~20万円程度 (360度カメラ、三脚代) |

0円~ (無料ツール使用時) |

5万円~20万円 |

| ツールを導入する場合 | 0円~数万円 (初期設定費など) |

1万円~5万円程度 | 年間12万円~60万円 + 機材費 |

| 制作会社に外注する場合 | 10万円~100万円以上 (プロジェクト規模による) |

0円~数万円 (保守・サーバー費) |

10万円~100万円以上 |

自作する場合の費用

自作する場合の費用は、主に機材の購入費となります。

- 360度カメラ:

- エントリーモデル: 3万円~8万円程度(例:RICOH THETA SC2, Insta360 ONE X3など)。個人利用や小規模な店舗紹介であれば、このクラスでも十分な品質のものが撮影できます。

- プロ向けモデル: 10万円~50万円以上(例:RICOH THETA Z1, Insta360 Proシリーズなど)。高画質、高感度性能に優れ、よりプロフェッショナルな仕上がりを求める場合に選択します。

- 三脚: 3,000円~2万円程度。安定性があり、カメラをしっかりと固定できるものを選びましょう。

- ソフトウェア: 無料で利用できるオーサリングソフトもありますが、より高機能なものを求める場合は数万円の買い切り型ソフトや、月額制のサービスを利用することになります。

合計すると、最低限の構成であれば5万円程度から、ある程度の品質を求めるなら10万円~20万円程度が初期投資の目安となります。一度機材を揃えてしまえば、ランニングコストをかけずに複数のツアーを制作できるのが大きな魅力です。

制作ツールを導入する場合の費用

クラウド型の制作ツールを利用する場合、月額または年額の利用料が主なコストとなります。料金プランは、主に以下の要素によって変動します。

- アップロードできる容量やシーン(撮影ポイント)数

- 利用できる機能(ライブツアー、アクセス解析、AI補正など)

- 作成できるプロジェクト数や公開できるツアー数

一般的な料金相場は、月額1万円~5万円程度です。

| プラン | 月額費用の目安 | 主な対象 |

|---|---|---|

| エントリープラン | 1万円前後 | 個人事業主、小規模店舗 |

| スタンダードプラン | 2万円~3万円 | 中小企業、不動産会社 |

| プロ・エンタープライズプラン | 5万円以上 | 大企業、多店舗展開企業 |

これに加えて、360度カメラの購入費用が別途必要になります。ツールによっては、初期設定費用として数万円がかかる場合もあります。年間で考えると、十数万円から数十万円のコストがかかりますが、効率的に高品質なツアーを内製できるメリットは大きいと言えるでしょう。

制作会社に外注する場合の費用

制作会社に外注する場合の費用は、プロジェクトの要件によって大きく変動するため、一概に示すのは難しいですが、大まかな相場観は以下の通りです。

- 小規模なプロジェクト(5~10ポイント程度、基本機能のみ):

- 費用目安: 10万円~30万円

- 例:小規模な店舗、クリニック、個人の住宅などの紹介。

- 中規模なプロジェクト(10~30ポイント、カスタム機能追加):

- 費用目安: 30万円~100万円

- 例:中規模のオフィス、学校、工場、ホテルなど。動画や資料の埋め込み、オリジナルのUIデザインなどを含む。

- 大規模・特殊なプロジェクト(30ポイント以上、CG制作、ドローン撮影など):

- 費用目安: 100万円以上

- 例:大規模な商業施設、大学キャンパス、建設前のマンション(CGツアー)、特殊な演出を伴うブランディングコンテンツなど。

これらの費用には、通常、ディレクション費、撮影費、編集・オーサリング費などが含まれます。見積もりを取る際は、費用の内訳が明確になっているかを確認することが重要です。また、公開後の保守や更新に別途費用がかかるかどうかも事前に確認しておきましょう。高額にはなりますが、プロに任せることで得られる品質と効果、そして手間からの解放は、価格以上の価値がある場合も少なくありません。

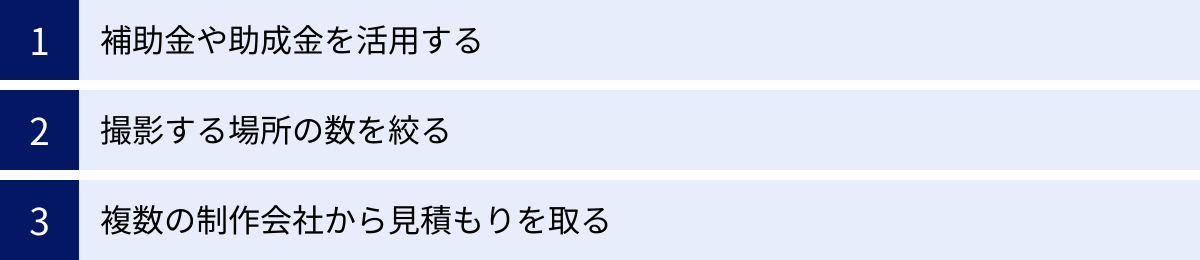

バーチャルツアーの費用を抑える3つのコツ

バーチャルツアーは効果的なツールですが、制作には相応のコストがかかります。少しでも費用を抑え、コストパフォーマンスを高めるためには、いくつかの工夫が有効です。ここでは、賢く費用を抑えるための3つのコツを紹介します。

① 補助金や助成金を活用する

国や地方自治体は、中小企業のIT導入や生産性向上、非対面型ビジネスモデルへの転換を支援するための様々な補助金・助成金制度を用意しています。 バーチャルツアーの導入は、これらの制度の対象となるケースが多く、活用しない手はありません。

代表的な補助金には以下のようなものがあります。

- IT導入補助金:

- 中小企業・小規模事業者がITツール(ソフトウェア、アプリ、SaaSなど)を導入する際の経費の一部を補助する制度です。バーチャルツアー制作ツールや、制作会社への外注費用が対象となることがあります。特に、非対面での顧客対応や業務効率化に繋がるツールとして認められやすい傾向にあります。

- 申請枠によって補助率や上限額が異なりますが、経費の1/2~3/4程度が補助されることが多いです。(参照:IT導入補助金2024 公式サイト)

- 小規模事業者持続化補助金:

- 小規模事業者が販路開拓や生産性向上のために行う取り組みの経費の一部を補助する制度です。Webサイトにバーチャルツアーを掲載して新たな顧客層にアピールする、といった取り組みが対象となり得ます。

- 事業再構築補助金:

- 新分野展開、業態転換、事業・業種転換など、思い切った事業再構築に挑戦する中小企業を支援する補助金です。コロナ禍を機に、対面型のビジネスから非対面型のビジネスモデルへ転換するためにバーチャルツアーを導入する、といったケースで活用できる可能性があります。

これらの補助金には、それぞれ公募期間や申請要件、対象となる経費の詳細なルールが定められています。自社の事業計画に合致する補助金がないか、中小企業庁や各自治体のWebサイトで情報を収集し、専門家(中小企業診断士、行政書士など)に相談するのも有効です。補助金を活用できれば、導入コストを大幅に削減できます。

② 撮影する場所の数を絞る

バーチャルツアーの制作費用、特に外注する場合の費用は、撮影するポイント(シーン)の数に比例して増加するのが一般的です。ポイントが1つ増えるごとに、撮影費、編集費、オーサリング費が加算されていくためです。

したがって、費用を抑えるための最も直接的で効果的な方法は、撮影ポイントを必要最小限に絞り込むことです。

- 「見せたい場所」と「見せるべき場所」を厳選する:

- 「あれもこれも見せたい」という気持ちを抑え、ユーザーが本当に知りたい情報、そして自社が最も伝えたい魅力が詰まった場所にフォーカスします。

- 例えば不動産物件なら、リビング、キッチン、バスルーム、メインの寝室、そしてバルコニーからの眺望といったコアな部分に絞ります。すべての収納や廊下を撮影する必要はないかもしれません。

- 動線をシンプルにする:

- ユーザーが迷子にならない、シンプルで分かりやすい動線を設計します。複雑な動線は撮影ポイントの増加につながります。

- 「この場所を見れば、施設の全体像と魅力が8割方伝わる」というコアなルートを一つ設定し、そこから外れる部分は思い切って削る勇気も必要です。

もちろん、絞り込みすぎると情報不足になり、バーチャルツアーの価値が損なわれてしまいます。企画段階で設定した「目的」と「ターゲット」に立ち返り、その達成のために本当に必要なポイントはどこかを慎重に検討することが、コストとクオリティの最適なバランスを見つける鍵となります。

③ 複数の制作会社から見積もりを取る

制作を外注する場合、1社だけの見積もりで即決するのは避け、必ず複数の会社(できれば3社以上)から見積もり(相見積もり)を取りましょう。 これにより、以下のようなメリットが得られます。

- 適正価格の把握:

- 複数の見積もりを比較することで、依頼したい内容の費用相場が分かります。極端に高い、あるいは安すぎる会社を判断する基準となり、不当な価格で契約してしまうリスクを避けられます。

- 提案内容の比較:

- 価格だけでなく、各社がどのような提案をしてくれるかも重要な比較ポイントです。こちらの要望に対して、どのような付加価値を提案してくれるか、どのような技術的な工夫を考えてくれるかなど、提案内容の質を見極めることができます。A社にはなかった魅力的なアイデアをB社が提案してくれるかもしれません。

- サービス内容・実績の比較:

- 過去の制作実績(ポートフォリオ)を見せてもらい、自社の求めるクオリティやテイストと合っているかを確認します。また、アフターサポートの範囲や、担当者のコミュニケーションの質なども比較検討の対象となります。

見積もりを依頼する際は、各社に同じ要件(目的、撮影ポイント数、欲しい機能など)を伝えることが重要です。条件を揃えることで、初めて正確な比較が可能になります。単に価格の安さだけで選ぶのではなく、品質、提案力、サポート体制などを総合的に判断し、最も信頼できるパートナーを選ぶことが、最終的な成功につながります。

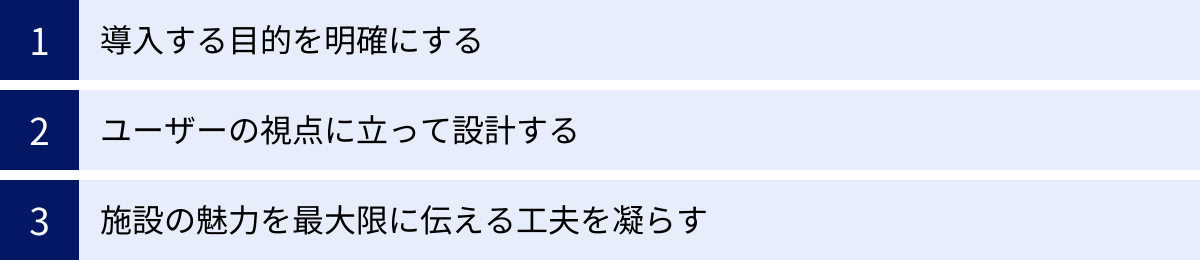

バーチャルツアーを制作する際のポイント

ただ流行に乗ってバーチャルツアーを作るだけでは、十分な成果は得られません。投資したコストに見合う、あるいはそれ以上の効果を生み出すためには、戦略的な視点を持って制作に臨む必要があります。ここでは、成功するバーチャルツアー制作のための3つの重要なポイントを解説します。

導入する目的を明確にする

制作に着手する前に、何よりもまず「何のためにバーチャルツアーを導入するのか」という目的を徹底的に明確化することが不可欠です。この目的が曖昧なまま進めてしまうと、自己満足のコンテンツが出来上がってしまい、ビジネス上の成果には繋がりません。

- 具体的なゴールを設定する:

- 「ブランディングのため」「競合もやっているから」といった漠然とした理由ではなく、測定可能な具体的なゴールを設定しましょう。

- 例:「Webサイトからの問い合わせ件数を月間10件から15件に増やす」「オンライン内見経由での成約率を5%向上させる」「採用説明会後のエントリー率を30%から40%に引き上げる」「ECサイトへの誘導リンクのクリック数を月間500回にする」など。

- 目的がコンテンツの方向性を決める:

- 目的: 売上向上 → コンテンツ: 商品の魅力を最大限に伝え、購入ページへスムーズに誘導する設計にする。

- 目的: 業務効率化(問い合わせ削減) → コンテンツ: よくある質問への回答をテキストや動画で埋め込み、自己解決を促す設計にする。

- 目的: 採用力強化 → コンテンツ: 働いている社員の様子やオフィスの快適さを伝え、企業のカルチャーが感じられる設計にする。

このように、目的が羅針盤となり、どのような動線にし、どのような情報を埋め込み、どのようなデザインにすべきか、すべての判断基準を与えてくれます。 制作の途中で方向性に迷ったときは、常にこの原点に立ち返ることが重要です。

ユーザーの視点に立って設計する

優れたバーチャルツアーは、常に「ユーザーにとって分かりやすく、使いやすく、価値があるか」という視点で設計されています。制作者側の都合や、専門家だけが満足するような独りよがりなコンテンツになっていないか、常に客観的な視点でチェックする必要があります。

- ターゲットユーザーのペルソナを具体的に描く:

- 「誰が、どのような状況で、何を知りたくてこのツアーを訪れるのか」を具体的に想像します。例えば、「地方在住で、子供の進学先の大学の雰囲気を知りたい保護者」「多忙で店舗に行く時間はないが、新車の内装を詳しく比較検討したいビジネスパーソン」など。

- 直感的な操作性(UI/UX)を追求する:

- 説明書を読まなくても、誰でも直感的に操作できるシンプルなインターフェースを目指します。矢印やアイコンの意味がすぐに分かるか、メニューは分かりやすい場所にあるか、文字の大きさは適切かなどを検証します。

- 特に、スマートフォンでの閲覧(モバイルファースト)を前提とした設計は必須です。多くのユーザーはスマホでアクセスします。指で操作しやすいボタンサイズか、画面が小さくても情報が読みやすいかなどを入念にチェックしましょう。

- ユーザーを迷わせない動線設計:

- ユーザーが「次にどこへ行けばいいか分からない」「全体の中で今どこにいるのか分からない」といった状態に陥らないよう、分かりやすいナビゲーション(フロアマップの表示など)を用意します。

- 無駄に多い撮影ポイントや複雑な分岐は避け、シンプルで明確なストーリーラインを描くことが重要です。

実際に、ターゲットに近い人にプロトタイプの段階で試してもらい、フィードバックをもらう(ユーザーテスト)のも非常に有効な方法です。

施設の魅力を最大限に伝える工夫を凝らす

バーチャルツアーは、単に空間を360度見せるだけのツールではありません。ユーザーの感情に訴えかけ、記憶に残り、行動を促すための「演出」が極めて重要です。

- ストーリーテリングを取り入れる:

- ただ場所を羅列するのではなく、一つの物語としてツアーを構成します。例えば、職人が想いを込めて製品を作り上げる工程を追ったり、卒業生が思い出の場所を巡りながら魅力を語ったりすることで、ユーザーは感情移入しやすくなります。

- 五感を刺激する演出:

- 視覚以外の感覚に訴えかける工夫を凝らします。

- 聴覚: 落ち着いたBGMで高級感を演出する、鳥のさえずりや波の音で自然の中にいる感覚を再現する、臨場感あふれるナレーションで理解を深める。

- 視覚(補足情報): 窓の外の美しい景色を動画で見せる、料理のシズル感あふれる接写画像をポップアップさせるなど。

- 視覚以外の感覚に訴えかける工夫を凝らします。

- 「限定感」「特別感」を演出する:

- バーチャルツアーでしか見られない特別なコンテンツを用意することで、付加価値が高まります。

- 例:「普段は入れないバックヤードや厨房を特別に公開」「開発者による限定の解説動画」「設計のこだわりをCGで可視化」など。

- インタラクションで楽しませる:

- ユーザーが能動的に関われる要素を取り入れます。例えば、隠されたアイテムを見つけるとクーポンがもらえるといったゲーミフィケーション要素や、壁紙の色を変えられるシミュレーション機能などです。

これらの工夫によって、バーチャルツアーは単なる情報伝達ツールから、心に残る「体験コンテンツ」へと昇華し、競合他社との大きな差別化につながります。

バーチャルツアーの主な活用分野5選

バーチャルツアーは、その特性を活かして、実に様々な業界・分野で活用されています。ここでは、代表的な5つの活用分野を挙げ、それぞれでどのような課題を解決し、どのような価値を生み出しているのかを具体的に見ていきましょう。

① 不動産・住宅(オンライン内見)

バーチャルツアーの活用が最も進んでいる分野の一つが、不動産・住宅業界です。物理的な内見に伴う様々な課題を解決するソリューションとして、今やなくてはならないツールとなっています。

- 課題:

- 顧客は複数の物件を内見するために多くの時間と労力がかかる。

- 遠方に住んでいる顧客は、気軽に内見に来られない。

- 営業担当者の移動時間や人件費の負担が大きい。

- 居住中の物件の場合、内見の日程調整が難しい。

- バーチャルツアーによる解決策:

- 24時間いつでもどこでも内見可能: 顧客は自宅にいながら、深夜でも早朝でも、好きな時に好きなだけ物件を見学できます。これにより、初期段階での物件の絞り込みが効率的に行えます。

- 遠方顧客へのアプローチ: 転勤や進学で遠方から物件を探している人でも、現地の様子を詳細に確認できるため、安心して契約を進められます。

- 営業効率の向上: 営業担当者は、バーチャルツアーで一次的な案内を代替させることで、現地案内の件数を減らし、より購買意欲の高い顧客への対応に集中できます。

- 成約率の向上とミスマッチの防止: 写真や間取り図だけでは分からない部屋の広がりやコンセントの位置、収納の内部などを事前に確認できるため、顧客の納得感が高まります。これにより、契約後の「イメージと違った」というトラブルを防ぎます。

ライブツアー機能を活用すれば、リアルタイムで顧客の質問に答えながら案内することも可能で、より質の高いオンライン接客が実現します。

② 観光・旅行(オンライン観光)

観光業界においても、バーチャルツアーは新たな顧客体験を創出し、訪問意欲を喚起するための強力なツールとして活用されています。

- 課題:

- 旅行先の情報が写真や文章だけでは十分に伝わらない。

- 物理的に訪問が困難な場所(立ち入り禁止の文化財、危険な自然環境など)の魅力を伝えたい。

- 旅行に行く時間や予算がない潜在的な観光客層にアピールしたい。

- バーチャルツアーによる解決策:

- 旅行の事前体験(プレ体験): 観光地の絶景やホテルの客室、美術館の展示などをバーチャルツアーで事前に体験してもらうことで、旅行への期待感を高め、訪問の動機付けを強化します。

- 新たな観光コンテンツの創出: 普段は非公開の文化財の内部や、ドローンで撮影した上空からの絶景など、バーチャルでしか体験できない特別なコンテンツを提供し、新たな収益源とすることも可能です。

- アクセシビリティの向上: 高齢や障害などの理由で旅行が難しい人々にも、観光地の魅力を届けることができます。

- 閑散期のプロモーション: オフシーズンの風景をバーチャルツアーで紹介し、年間を通じた誘客に繋げることもできます。

ナレーションやBGM、歴史的な解説などを加えることで、教育的な価値も高まり、単なる観光案内を超えたリッチなコンテンツとなります。

③ 製造業・工場(オンライン工場見学)

製造業にとって、工場は自社の技術力や品質管理体制をアピールするための重要な拠点です。しかし、その公開には多くの制約が伴います。

- 課題:

- セキュリティや衛生管理上の理由から、部外者の立ち入りを厳しく制限している。

- 工場が遠隔地にあるため、取引先や顧客が見学に来るのが難しい。

- 騒音が大きい、危険が伴うといった理由で、見学できるエリアが限られている。

- バーチャルツアーによる解決策:

- 安全かつ詳細な工場見学: 普段は立ち入れないクリーンルームや、危険な機械が稼働しているエリアも、バーチャルツアーなら安全に見学できます。機械の内部構造をCGで可視化するといった表現も可能です。

- 地理的制約の克服: 国内外の取引先や、就職活動中の学生など、これまで工場に来ることが難しかった人々にも、自社のものづくりの現場をリアルに体感してもらえます。これにより、商談の促進や採用活動における魅力付けに繋がります。

- 技術力のアピール: 製品が作られるプロセスや、高度な品質管理体制を詳細に見せることで、企業の技術力や信頼性を効果的にアピールできます。専門的な解説動画を埋め込むことで、より深い理解を促します。

オンライン工場見学は、企業のブランディングと信頼性向上に直結する、BtoBマーケティングの強力な武器となります。

④ 学校・教育機関(オンラインオープンキャンパス)

少子化が進む中、学生や保護者へのアピールは学校経営における重要な課題です。バーチャルツアーは、オープンキャンパスの新しい形として定着しつつあります。

- 課題:

- 遠方に住む学生や保護者が、オープンキャンパスに参加しづらい。

- 部活動などで忙しい高校生が、日程を合わせられない。

- 一度に多くの参加者を案内するマンパワーが不足している。

- バーチャルツアーによる解決策:

- いつでもどこでもキャンパス体験: 広大なキャンパス、最新の設備が整った講義室、図書館、部室、学生寮などを、時間や場所を選ばずに見学できます。これにより、入学後の学生生活を具体的にイメージしてもらい、志望度を高めることができます。

- 多角的な情報提供: 各学部や研究室の紹介動画、在学生や教授からのメッセージ、サークル活動の様子などを埋め込むことで、Webサイトやパンフレットだけでは伝わらない「学校のリアルな雰囲気」を伝えることができます。

- オープンキャンパスの補完: 実際のオープンキャンパスに参加する前の「予習」や、参加できなかった学生向けの「復習」コンテンツとして活用することで、参加者の満足度を向上させます。

オンラインオープンキャンパスは、地理的な不利を克服し、より多くの潜在的な志願者にアプローチするための不可欠なツールとなっています。

⑤ 採用活動(会社説明会・オフィスツアー)

採用活動において、候補者に自社の魅力を伝え、入社後のミスマッチを防ぐことは非常に重要です。バーチャルツアーは、企業の「働く環境」を伝える上で絶大な効果を発揮します。

- 課題:

- 候補者がオフィスの雰囲気や働く環境を事前に知る機会が少ない。

- 地方や海外在住の優秀な人材にアプローチしにくい。

- 会社説明会だけでは、企業のリアルなカルチャーが伝わりにくい。

- バーチャルツアーによる解決策:

- リアルなオフィス環境の公開: 執務スペース、会議室、リフレッシュルーム、カフェテリアなど、実際に働くことになる環境を360度で見せることで、候補者は自分がその会社で働く姿を具体的にイメージできます。

- 企業文化の伝達: オフィス内の掲示物や、社員が実際に働いている(許諾を得た上で)様子、フリーアドレスの開放的な雰囲気などを通じて、その企業の文化や価値観を間接的に伝えることができます。

- 入社後ミスマッチの低減: 事前にリアルな職場環境を理解してもらうことで、「入社してみたらイメージと違った」というミスマッチを減らし、早期離職の防止に繋がります。

- 採用ブランディング: 先進的な採用手法を取り入れている企業として、候補者にポジティブな印象を与え、応募意欲を高める効果も期待できます。

先輩社員のインタビュー動画などを埋め込むことで、よりエンゲージメントの高い採用コンテンツとなります。

バーチャルツアー制作におすすめのツール3選

自社でバーチャルツアーを制作・運用する際に強力な味方となるのが、クラウド型の制作ツールです。ここでは、国内で広く利用されている代表的なツールを3つ紹介します。各ツールの特徴を理解し、自社の目的や用途に合ったものを選びましょう。

最新の料金や機能については、必ず各公式サイトでご確認ください。

| ツール名 | 提供会社 | 特徴 | 主な料金プラン(目安) |

|---|---|---|---|

| THETA 360.biz | 株式会社リコー | ・RICOH THETAとの連携がスムーズ ・AIによる高画質化機能 ・豊富な機能と安定したサービス |

月額5,500円(税込)~ |

| Spacely | 株式会社スペースリー | ・不動産・住宅業界に特化した機能が豊富 ・AIによる自動ステージング機能 ・CRM/SFAとの連携 |

月額5,478円(税込)~ |

| ZENKEI 360 | 株式会社全景 | ・高品質な表現力と高いカスタマイズ性 ・多様な業種に対応 ・プロによる制作代行も可能 |

月額4,950円(税込)~ |

① THETA 360.biz

THETA 360.bizは、カメラメーカーである株式会社リコーが提供する、信頼性と実績の豊富なバーチャルツアープラットフォームです。同社の360度カメラ「RICOH THETA」との親和性が非常に高く、撮影からアップロード、ツアー作成までをシームレスに行えるのが大きな強みです。

- 主な特徴:

- AI超解像・AI高画質化: アップロードした360度画像の画質をAIが自動で向上させる独自機能を搭載。よりクリアで美しい映像表現が可能です。

- AI画像平滑化: 撮影時に映り込んだ三脚などをAIが自動で認識し、自然に消去してくれます。

- ライブツアー機能: 遠隔地の顧客とバーチャルツアー空間を共有しながら、ビデオ通話でリアルタイムに接客できます。

- 高い安定性とセキュリティ: 大手企業や官公庁での導入実績も多く、安定したサービス提供とセキュリティ対策に定評があります。

- 汎用性: 不動産はもちろん、施設紹介、建設・リフォーム、観光など幅広い業種で活用されています。

料金プランは、利用する機能やストレージ容量に応じて複数用意されており、月額5,500円(税込)から始められます。まずは試してみたい方向けのトライアルプランもあります。安定した品質と豊富な機能、そして手厚いサポートを求める企業におすすめのツールです。(参照:THETA 360.biz 公式サイト)

② Spacely

Spacely(スペースリー)は、特に不動産・住宅業界において圧倒的なシェアを誇るバーチャルツアー制作ツールです。業界のニーズを知り尽くした、かゆいところに手が届く機能が豊富に搭載されているのが最大の特徴です。

- 主な特徴:

- AIホームステージング: 何も置かれていない空の部屋の画像に、AIが自動で家具やインテリアをCGで配置してくれる機能。物件の魅力を格段にアップさせることができます。

- 寸法計測機能: バーチャルツアー上で、壁や家具の長さを計測できます。内見者が持っている家具が入るかどうかを確認するのに便利です。

- CRM/SFA連携: Salesforceなどの顧客管理・営業支援システムと連携し、どの顧客がどの物件をどのくらい見たかといったデータを自動で蓄積。効率的な追客活動を支援します。

- データ分析機能: ヒートマップ分析などで、ツアーのどこがよく見られているかを可視化し、顧客の関心事を把握できます。

料金プランは、利用シーンや事業規模に応じて細かく設定されており、月額5,478円(税込)から利用可能です。不動産・住宅関連のビジネスを展開しており、データ活用による営業の効率化・高度化を目指す企業にとって、最適な選択肢の一つと言えるでしょう。(参照:株式会社スペースリー 公式サイト)

③ ZENKEI 360

ZENKEI 360は、高品質なパノラマVR制作で定評のある株式会社全景が提供するツールです。プロ向けのクオリティと高いカスタマイズ性を両立しており、企業のブランディングに貢献する美しいバーチャルツアーを制作できます。

- 主な特徴:

- 高品質な表現力: 美しいUIデザインや滑らかなアニメーション効果など、細部までこだわった高品質な表現が可能です。企業のブランドイメージを損なわない、リッチなコンテンツを作成できます。

- 高いカスタマイズ性: ロゴの配置や配色はもちろん、操作アイコンやメニュー構成まで、企業のブランドガイドラインに合わせて柔軟にカスタマイズできます。

- 多様な業種への対応: 学校、ホテル、工場、文化施設など、不動産以外の様々な業種での導入実績が豊富です。

- プロによる撮影・制作代行: ツール提供だけでなく、プロのカメラマンによる撮影や、制作の代行サービスも行っています。「撮影はプロに任せたいが、更新は自社で行いたい」といったニーズにも応えられます。

料金は月額4,950円(税込)からと、高機能ながら比較的手頃な価格設定も魅力です。品質やデザイン性にこだわり、他社と差別化できるオリジナリティの高いバーチャルツアーを作りたい企業に適しています。(参照:株式会社全景 公式サイト)

バーチャルツアー制作におすすめの会社5選

「クオリティを最優先したい」「制作に割く時間がない」「CGなど特殊な技術が必要」といった場合には、専門の制作会社に依頼するのが賢明です。ここでは、豊富な実績と高い技術力を持つおすすめの制作会社を5社紹介します。

各社のサービス内容や特徴は、公式サイトの情報に基づいています。

| 会社名 | 本社所在地 | 特徴 |

|---|---|---|

| 株式会社リプロネクスト | 新潟県新潟市 | ・VR/AR/メタバース全般に強み ・企画提案力とワンストップ対応 |

| VR panoraman | 神奈川県横浜市 | ・高品質なパノラマVRに特化 ・クリエイティブで美しい映像表現 |

| 株式会社全景 | 東京都新宿区 | ・ツール(ZENKEI 360)も提供 ・豊富な実績と安定した品質 |

| 株式会社シータ | 東京都渋谷区 | ・360度コンテンツ制作の専門集団 ・ドローン撮影やギガピクセルパノラマにも対応 |

| 株式会社タノシム | 東京都港区 | ・ゲーミフィケーションなどエンタメ性が高い ・Web制作全般と組み合わせた提案 |

① 株式会社リプロネクスト

株式会社リプロネクストは、バーチャルツアー(VRコンテンツ)だけでなく、ARやメタバースといった先端技術を活用したコンテンツ制作全般を手がける会社です。顧客の課題解決に向けた企画提案力と、それを実現する技術力が強みです。目的のヒアリングから企画、撮影、開発、運用までをワンストップでサポートしてくれます。製造業の工場見学や、学校のオープンキャンパス、企業の採用活動など、幅広い業種での実績が豊富です。ただ作るだけでなく、「どう活用すれば成果が出るか」というマーケティング視点での提案を求める企業におすすめです。(参照:株式会社リプロネクスト 公式サイト)

② VR panoraman

VR panoraman(ブイアール パノラマン)は、その名の通り、高品質な360度パノラマVRの制作に特化したクリエイター集団です。代表自らが撮影から編集までを手がけることも多く、細部までこだわり抜いた美しい映像表現に定評があります。光の捉え方や構図の作り方など、芸術性の高いクリエイティブなバーチャルツアーを求める場合に最適な選択肢の一つです。美術館やホテル、高級レストランなど、空間の美しさや雰囲気を最大限に伝えたいプロジェクトで、その真価を発揮するでしょう。(参照:VR panoraman 公式サイト)

③ 株式会社全景

株式会社全景は、前述の制作ツール「ZENKEI 360」の開発・提供元であり、バーチャルツアー制作のパイオニア的存在です。長年にわたって蓄積された豊富な実績とノウハウに基づいた、安定感のある高品質なサービスが魅力です。ツール提供で培った技術力を背景に、大規模なプロジェクトや複雑な要件にも対応可能です。自社でツールを開発しているため、システム的なカスタマイズにも柔軟に対応できる強みがあります。信頼と実績を重視し、安心して任せられる会社を探している場合に適しています。(参照:株式会社全景 公式サイト)

④ 株式会社シータ

株式会社シータは、360度コンテンツの制作を専門に行う会社です。バーチャルツアーはもちろん、ドローンを使った空撮360度パノラマや、超高解像度の「ギガピクセルパノラマ」など、特殊な撮影技術にも対応しています。大規模な施設や広大な土地の全体像をダイナミックに見せたい場合や、美術品などの細部を拡大して鑑賞できるコンテンツを作りたい場合に強みを発揮します。360度映像に関する深い知見と技術力で、他社とは一味違ったコンテンツ制作が期待できます。(参照:株式会社シータ 公式サイト)

⑤ 株式会社タノシム

株式会社タノシムは、Webサイト制作やシステム開発を主軸としながら、バーチャルツアー制作も手がける会社です。その社名の通り、「楽しさ」や「面白さ」といったエンターテインメント性の高いコンテンツ企画を得意としています。例えば、バーチャルツアー内にクイズや宝探しといったゲーミフィケーション要素を盛り込むなど、ユーザーを飽きさせない工夫を凝らした提案が魅力です。Webサイト全体のリニューアルと合わせてバーチャルツアーを導入したい場合や、若者向けのプロモーションでユニークなコンテンツを求めている場合に、面白いアイデアを期待できる会社です。(参照:株式会社タノシム 公式サイト)

まとめ

本記事では、バーチャルツアーの基本的な概念から、その作り方、費用、活用事例、そしておすすめのツールや制作会社に至るまで、網羅的に解説してきました。

バーチャルツアーは、もはや一部の先進的な企業だけが導入する特殊なものではありません。コロナ禍を経て非接触・非対面のコミュニケーションが常態化した現代において、時間や場所の制約を超えて顧客との接点を持ち、リアルな体験価値を提供するための、不可欠なビジネスソリューションとなりつつあります。

不動産の内見から、観光地のプロモーション、工場の見学、学校紹介、採用活動まで、その応用範囲は広く、導入することで「商圏の拡大」「コスト削減」「顧客満足度の向上」「業務効率化」といった、多岐にわたるメリットが期待できます。

バーチャルツアーの導入を成功させる鍵は、「なぜ導入するのか」という目的を明確にすることです。その上で、予算や求めるクオリティに応じて、「自作」「ツール導入」「外注」という3つの選択肢から最適な方法を選び、ユーザー視点に立った設計と、魅力を最大限に伝える演出を心がけることが重要です。

この記事が、あなたのビジネスにバーチャルツアーという新たな可能性を取り入れるための一助となれば幸いです。まずは自社の課題を洗い出し、バーチャルツアーで何が解決できるのか、小さなステップから検討を始めてみてはいかがでしょうか。