現代のホテル業界は、深刻な人手不足や顧客ニーズの多様化といった、かつてないほどの大きな変化の波に直面しています。特に、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経て、非対面・非接触サービスの需要が急速に高まりました。このような状況下で、新たな解決策として注目を集めているのが「ホテルロボット」の活用です。

本記事では、ホテルロボットの導入を検討している宿泊事業者様に向けて、その基礎知識から具体的な機能、導入のメリット・デメリット、費用相場、そしておすすめの製品まで、網羅的に解説します。ロボットがアメニティを客室まで届け、多言語で館内を案内し、広大なロビーを自律的に清掃する。そんな未来のホテル像は、もはやSF映画の中だけの話ではありません。

この記事を最後まで読めば、自社のホテルが抱える課題を解決し、顧客に新しい宿泊体験を提供するための、ホテルロボット導入に関する具体的なイメージを描けるようになるでしょう。

目次

ホテルロボットとは

ホテルロボットとは、その名の通り、ホテル館内で従業員の業務を支援したり、宿泊客へのサービスを提供したりするために設計・開発されたロボットの総称です。単純な作業の自動化から、顧客とのコミュニケーションまで、その役割は多岐にわたります。

具体的には、アメニティグッズや食事を客室まで運ぶ「運搬ロボット」、ロビーや廊下などを自動で清掃する「清掃ロボット」、チェックイン・チェックアウト手続きや館内案内を多言語で行う「接客・案内ロボット」などが代表的です。

これまでのホテル運営は、その大部分を「人」の力に頼ってきました。しかし、後述するような社会情勢の変化に伴い、従来の労働集約的なモデルだけでは立ち行かなくなりつつあります。そこで、テクノロジーを活用して生産性を向上させ、従業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を構築する手段として、ホテルロボットへの期待が高まっているのです。

ロボットは人間の仕事を奪う存在ではなく、人間と協働し、ホテル全体のサービス品質と運営効率を高めるための強力なパートナーと捉えるのが、現代におけるホテルロボットの正しい認識といえるでしょう。

ホテルでロボット導入が注目される背景

なぜ今、多くのホテルがロボットの導入に注目しているのでしょうか。その背景には、ホテル業界が直面する2つの大きな課題が存在します。

深刻化する人手不足

ホテル業界における人手不足は、年々深刻度を増しています。少子高齢化による労働人口の減少という日本全体の構造的な問題に加え、ホテル業務特有の勤務形態(夜勤やシフト制など)や業務内容から、人材の確保が特に難しい業種の一つとされています。

厚生労働省が発表する「一般職業紹介状況」によると、宿泊業・飲食サービス業の有効求人倍率は、他の産業と比較して常に高い水準で推移しており、人材獲得競争の激しさを物語っています。人手が不足すると、既存の従業員一人ひとりにかかる負担が増大し、長時間労働や業務過多に陥りやすくなります。その結果、サービスの質の低下を招いたり、従業員の離職がさらに加速したりするという悪循環に繋がりかねません。

このような状況を打破するため、定型的な業務や身体的負担の大きい作業をロボットに代替させ、省人化・省力化を実現することが喫緊の課題となっています。例えば、深夜のアメニティ配送や広大な共用部の清掃、重量のあるリネンの運搬といった業務をロボットに任せることで、従業員は疲弊することなく、より人間らしい「おもてなし」や創造的な業務に時間とエネルギーを注げるようになります。これは、従業員の満足度向上や定着率改善にも寄与する、重要な取り組みです。

非対面・非接触接客の需要増加

2020年以降の新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、人々の衛生意識を劇的に変化させました。多くの人が、他者との物理的な接触を可能な限り避けたいと考えるようになり、この傾向はホテル業界にも大きな影響を与えています。宿泊客は、フロントでのチェックイン・アウト、ルームサービスの受け取りなど、様々な場面で非対面・非接触のオプションを求めるようになりました。

この新しいニーズに応える上で、ホテルロボットは極めて有効なソリューションです。例えば、接客ロボットがチェックイン手続きを代行すれば、従業員と顧客の対面時間を最小限に抑えられます。また、運搬ロボットが客室のドア前まで食事や備品を届けることで、完全な非接触デリバリーが実現します。

こうした取り組みは、感染症対策として顧客に安心感を与えるだけでなく、プライバシーを重視する顧客や、スタッフとのコミュニケーションを煩わしく感じる顧客からも支持されます。インバウンド観光が回復する中で、言語の壁を越えてスムーズなサービスを提供できるという点でも、多言語対応のロボットは大きな強みとなります。

非対面・非接触という選択肢を提供することが、現代のホテルにおける「新しいおもてなし」の形となりつつあり、その実現手段としてロボットの導入が加速しているのです。

【種類別】ホテルロボットの主な機能

ホテルロボットと一括りにいっても、その種類や機能は様々です。ここでは、ホテルで活躍するロボットを主な役割ごとに4つのカテゴリーに分類し、それぞれの具体的な機能について詳しく解説します。自社のホテルが抱える課題に対して、どの種類のロボットが最も効果的かを考える際の参考にしてください。

運搬・搬送ロボット

運搬・搬送ロボットは、ホテル内の「モノの移動」を自動化するロボットです。特に、24時間体制で対応が求められる業務や、バックヤードでの単純作業においてその真価を発揮し、従業員の負担を大幅に軽減します。

アメニティや食事の配送

宿泊客から「タオルを追加で持ってきてほしい」「夜食を部屋で食べたい」といったリクエストがあった際、従来はスタッフが客室まで直接届けていました。しかし、深夜帯や繁忙時間帯には対応が遅れがちになり、顧客満足度の低下に繋がることも少なくありません。

運搬ロボットは、こうしたデリバリー業務を24時間365日、迅速かつ正確に実行します。多くの運搬ロボットは、本体に複数の収納スペースを備えており、一度に複数の客室へ異なる品物を届けることも可能です。

その仕組みは非常に高度化しています。スタッフがロボットに届け先(部屋番号)と品物をセットすると、ロボットは搭載されたセンサー(LiDARや3Dカメラなど)で周囲の環境をリアルタイムに認識し、人や障害物を巧みに避けながら自律走行します。最新のモデルでは、ホテル内のWi-Fiを通じてエレベーターと連携し、自らエレベーターを呼び、目的の階へ移動することもできます。

客室に到着すると、ロボットは客室内の電話を鳴らしたり、顧客のスマートフォンに通知を送ったりして到着を知らせます。顧客がドアを開けて品物を受け取ると、ロボットは自動的に充電ステーションへと帰還します。これにより、非対面・非接触での安全な受け渡しが実現し、顧客のプライバシーも守られます。

リネンの回収・運搬

ホテルのバックヤードでは、日々大量のリネン類(シーツ、タオル、ガウンなど)の交換・運搬作業が発生します。使用済みのリネンを回収し、ランドリールームへ運び、清潔なリネンを各フロアのリネン室へ補充するという一連の作業は、かなりの重量物を扱う重労働であり、従業員の身体的な負担が大きい業務の一つです。

運搬・搬送ロボットは、このリネン運搬業務の自動化にも大きく貢献します。最大で数十キログラムの積載が可能な大型の運搬ロボットも登場しており、清掃スタッフが各フロアで集めた使用済みリネンを、ロボットがまとめてランドリールームまで運搬するといった活用が考えられます。

これにより、従業員は重いリネンカートを押して長い廊下やエレベーターを往復する必要がなくなり、腰痛などのリスクを軽減できます。創出された時間と労力は、より丁寧な客室清掃やベッドメイキングといった、サービスの質に直結する業務に振り分けることが可能になります。このように、運搬ロボットは顧客の目に触れないバックヤードにおいても、ホテル運営の効率化と労働環境の改善に不可欠な存在となりつつあります。

清掃ロボット

清潔感はホテルの評価を左右する最も重要な要素の一つです。清掃ロボットは、特に広範囲の床清掃を効率化し、常に高いレベルの清潔さを維持するために活躍します。

客室の床清掃

客室の清掃は、限られた時間の中で高い品質を求められる、プレッシャーのかかる作業です。特に、ベッドの下や家具の隙間などの掃除機がけは手間がかかります。

ここで活用されるのが、家庭用としても普及しているロボット掃除機を、ホテル客室向けに最適化したモデルです。清掃スタッフがシーツ交換や水回りの清掃を行っている間に、清掃ロボットが自動で床全体の掃除機がけや拭き掃除を完了させます。これにより、客室清掃全体の時間を大幅に短縮できます。

業務用モデルは、一般的な家庭用モデルに比べて吸引力が高く、カーペットの奥のゴミまで強力にかき出すことができます。また、マッピング機能によって部屋の隅々まで効率的に清掃し、複数の客室を連続して清掃できるバッテリー性能も備えています。人間が他の作業に集中している間に床清掃が完了しているという状況は、清掃スタッフの生産性を大きく向上させます。

共用部の床清掃

ロビー、廊下、レストラン、宴会場といった共用部は、ホテルの「顔」ともいえる空間であり、常に美しく保つ必要があります。しかし、これらの広いエリアを人手で清掃するのは大変な労力がかかります。

大型の業務用清掃ロボットは、この課題を解決します。これらのロボットは、一度に広範囲を清掃できる大きなブラシやモップ、大容量の給水・汚水タンクを備えています。事前に清掃エリアのマップを作成しておけば、あとはスタートボタンを押すだけで、設定されたルートを自律走行しながら、掃き掃除、掃除機がけ、水拭き、汚水の回収までを一台でこなします。

特に効果的なのが、宿泊客が少ない深夜帯や早朝に自動で清掃を行わせることです。これにより、日中の美観を損なうことなく、また、従業員の夜間作業の負担を減らしながら、常に清潔な環境を維持できます。ロボットによる清掃は、作業品質が均一化されるため、「清掃担当者によって仕上がりにムラがある」といった問題を防ぐ効果も期待できます。

フロント・接客・案内ロボット

フロント・接客・案内ロボットは、ホテルの最前線で顧客と接点を持ち、コミュニケーションを通じてサービスを提供する役割を担います。人手不足が深刻なフロント業務の効率化や、インバウンド対応の強化、そして新たな顧客体験の創出に貢献します。

チェックイン・チェックアウト対応

ホテルのフロントは、時間帯によって混雑の波が激しく、顧客を待たせてしまうことが課題でした。特に、チェックイン・チェックアウトが集中する時間帯には、長い行列ができることも珍しくありません。

この課題を解決するのが、チェックイン・アウト機能を搭載した接客ロボットや専用端末(KIOSK)です。これらのロボットは、予約番号の入力やQRコードの読み取りによって宿泊情報を呼び出し、本人確認(パスポートスキャンなど)、宿泊者情報の登録、ルームキーの発行、そしてクレジットカードによる事前決済までを自動で行います。

顧客はスタッフと対面することなく、スムーズに手続きを完了できます。これにより、フロント業務が大幅に省人化され、スタッフはイレギュラーな対応や、より丁寧な案内が必要な顧客へのサポートに集中できるようになります。

多言語での館内案内

インバウンド観光客が回復・増加する中で、多言語対応はホテルにとって必須の課題です。しかし、複数の言語を流暢に話せるスタッフを常に確保するのは容易ではありません。

案内ロボットは、この言語の壁を取り払う強力なツールです。日本語、英語、中国語、韓国語など、複数の言語に対応したモデルが多く、タッチパネル操作や音声認識を通じて、顧客が話す言語で館内施設(レストラン、大浴場、ジムなど)の場所や利用方法を案内します。

さらに、周辺の観光スポットや交通機関、おすすめの飲食店といった情報を提供できるロボットも存在します。これにより、言語が不安な外国人観光客でも安心して滞在を楽しむことができ、顧客満足度の向上に直結します。24時間いつでも、どの言語でも一貫した品質で案内できる点は、ロボットならではの大きな強みです。

コミュニケーションによる顧客体験の提供

接客ロボットの役割は、単なる業務の代替だけではありません。人型や動物型など、愛らしいデザインのロボットは、その存在自体が顧客、特に子供たちにとって魅力的なコンテンツとなります。

AI(人工知能)を搭載したロボットは、簡単な挨拶や日常会話を交わすことができます。「こんにちは」「お名前は?」といった問いかけに答えたり、一緒に写真を撮ったり、ダンスを披露したりといったエンターテイメント機能を持つロボットもいます。

こうしたロボットとのふれあいは、宿泊客にとって忘れられないユニークな思い出となり、「あのロボットにまた会いたい」という再訪の動機に繋がる可能性があります。効率化や省人化といった側面に加え、ロボットがもたらす「楽しさ」や「驚き」といった付加価値は、他のホテルとの差別化を図る上で非常に重要な要素となるでしょう。

調理ロボット

ホテル内のレストランや朝食ビュッフェなど、飲食を提供する場面でもロボットの活用が進んでいます。調理ロボットは、特定の調理工程を自動化することで、品質の安定化、衛生管理の向上、そして調理スタッフの負担軽減に貢献します。

簡単な調理の自動化

ホテルの厨房では、特に朝食の時間帯などに同じメニューを大量に、かつ迅速に提供することが求められます。

調理ロボットは、こうした反復的な調理作業を得意とします。例えば、朝食ビュッフェで人気のオムレツを自動で焼き上げるロボットがあります。顧客が好みの具材を選ぶと、ロボットアームが卵を割り、かき混ぜ、フライパンに流し込み、完璧な半熟状態で焼き上げて提供します。

その他にも、ソフトクリームを自動で巻くロボット、指定された分量のサラダを盛り付けるロボット、簡単な麺類を茹でて湯切りするロボットなどが実用化されています。

これらのロボットを導入することで、誰が作っても同じ品質の料理を安定して提供できるようになります。また、調理工程が自動化・密閉化されることで、人的ミスによる異物混入などのリスクを低減し、衛生レベルを向上させる効果も期待できます。調理スタッフは、より複雑で創造性が求められる調理に集中できるようになり、レストラン全体のサービス向上に繋がります。

ホテルロボットを導入する5つのメリット

ホテルロボットの導入は、単なる目新しさや話題性だけではありません。ホテル運営が抱える本質的な課題を解決し、持続的な成長を促すための具体的なメリットが数多く存在します。ここでは、ロボット導入によって得られる5つの主要なメリットを詳しく解説します。

① 人手不足の解消と従業員の負担軽減

ホテルロボット導入の最も直接的かつ大きなメリットは、深刻化する人手不足問題への具体的な対策となることです。前述の通り、ホテル業界は恒常的な人材不足に悩まされており、限られた人員で質の高いサービスを維持することは大きな挑戦です。

運搬ロボットが深夜のアメニティ配送を担い、清掃ロボットが夜間に広大なロビーを清掃し、接客ロボットが定型的なチェックイン業務を処理する。このように、これまで人間が行っていた単純作業や反復業務、身体的負担の大きい作業、夜間業務などをロボットに任せることで、最小限の人数でもホテル運営を円滑に行うことが可能になります。

これは単なる「省人化」に留まりません。より重要なのは、従業員を単純労働から解放し、より付加価値の高い業務へシフトさせることができる点です。例えば、フロントスタッフはチェックインの行列処理に追われるのではなく、お客様一人ひとりの要望を丁寧にヒアリングし、パーソナライズされた観光案内をしたり、記念日を祝うサプライズを企画したりといった「おもてなし」に時間を使えるようになります。

このように、ロボットとの協働は従業員の業務負担を軽減し、創造性や専門性を発揮できる機会を増やします。結果として、従業員の仕事に対する満足度やモチベーションが向上し、離職率の低下や人材の定着に繋がるという好循環を生み出すことが期待できるのです。

② 24時間稼働による生産性の向上

人間であれば必ず休憩や睡眠が必要ですが、ロボットは充電さえされていれば24時間365日、文句ひとつ言わずに働き続けることができます。この「連続稼働能力」は、ホテル全体の生産性を大きく向上させる上で非常に強力な武器となります。

例えば、深夜2時にルームサービスを注文したいお客様がいたとします。従来であれば夜勤スタッフが対応しますが、人員が手薄なため時間がかかったり、そもそも深夜のサービス提供を中止していたりするホテルも少なくありません。しかし、運搬ロボットがいれば、注文を受けると即座に厨房から客室へと食事を届けることができます。

また、お客様がチェックアウトした後の客室清掃も、ロボット掃除機を先行させることで、スタッフが行う作業時間を短縮できます。これにより、1日に清掃できる客室数が増加し、ホテルの回転率向上にも貢献します。

このように、ロボットが人間の活動時間外にも業務を遂行することで、ホテル全体のオペレーションに時間的な制約がなくなり、サービス提供の機会損失を防ぎます。結果として、労働力は削減しながらも、ホテル全体の生産性は向上するという、理想的な状態を実現できる可能性を秘めています。

③ 顧客満足度の向上と新たな宿泊体験の提供

ロボットの導入は、業務効率化だけでなく、顧客満足度の向上にも直接的に貢献します。その理由は大きく2つあります。

一つ目は、「待ち時間の短縮」によるストレス軽減です。フロントでのチェックイン、アメニティのデリバリー、レストランでの注文など、ホテル滞在中には様々な「待ち時間」が発生します。ロボットがこれらの業務を迅速に処理することで、お客様はよりスムーズで快適な滞在を享受できます。特に、長旅で疲れているお客様にとって、待たされずに部屋に入れることは非常に高い価値を持ちます。

二つ目は、ロボット自身が提供する「新たなエンターテイメント価値」です。特に、デザイン性に優れたコミュニケーションロボットや、健気に働く運搬ロボットの姿は、宿泊客、とりわけ子供たちにとって大きな魅力となります。ロボットに話しかけたり、一緒に写真を撮ったり、部屋まで案内してもらったりといった体験は、従来のホテルでは味わえなかった特別な思い出となるでしょう。

このようなユニークで記憶に残る宿泊体験は、SNSでの口コミ拡散を促し、顧客ロイヤルティを高める効果があります。「あの可愛いロボットがいるホテルにまた泊まりたい」という声は、強力なリピート利用の動機となり、結果的にホテルの収益向上に繋がります。

④ 非対面・非接触による感染症対策の実現

新型コロナウイルスの経験を経て、多くの人々が公衆衛生に対する高い意識を持つようになりました。ホテルという不特定多数の人が利用する空間において、いかに安心・安全を提供できるかは、顧客がホテルを選ぶ上で極めて重要な基準となっています。

ホテルロボットは、物理的な接触点を減らすことで、顧客と従業員双方の感染リスクを低減する上で非常に効果的です。フロントでのチェックイン・アウトをロボットやKIOSK端末が担い、ルームサービスやアメニティの配送を運搬ロボットが行うことで、人との接触を最小限に抑えたサービスフローを構築できます。

これは、感染症対策として顧客に明確な安心感を与えるだけでなく、従業員を感染リスクから守ることにも繋がります。従業員が安心して働ける環境は、サービスの質の維持・向上に不可欠です。

また、「プライバシーを重視したい」「できるだけ人と話さずに静かに過ごしたい」というニーズを持つお客様にとっても、非対面サービスは好意的に受け止められます。感染症対策という守りの側面だけでなく、顧客の多様なニーズに応えるという攻めの側面からも、非対面・非接触サービスの実現は大きなメリットと言えます。

⑤ 話題性によるマーケティング・広報効果

「ロボットが働くホテル」というコンセプトは、非常にキャッチーで話題性に富んでいます。ロボットを導入することは、それ自体が強力なマーケティング・広報ツールとして機能します。

テレビ、新聞、ウェブメディアなどは、常に新しい技術やユニークな取り組みに関するニュースを探しています。ホテルロボットの導入は、こうしたメディアの目に留まりやすく、広告費をかけずにパブリシティを獲得できる可能性を秘めています。

また、宿泊客がロボットの写真を撮り、「#ロボットホテル」などのハッシュタグを付けてInstagramやX(旧Twitter)などのSNSに投稿することも期待できます。こうしたユーザー生成コンテンツ(UGC)は、広告よりも信頼性が高い情報として他の潜在顧客に届き、自然な形でホテルの認知度を高めてくれます。

競争が激しいホテル業界において、他社との明確な差別化を図り、独自のブランドイメージを確立することは非常に重要です。ホテルロボットの導入は、「先進的」「未来的」「ユニークな体験ができる」といったポジティブなイメージを醸成し、新たな顧客層(特にテクノロジーに関心が高い層やファミリー層)を引きつける強力なフックとなるでしょう。

ホテルロボット導入のデメリットと課題

ホテルロボットの導入は多くのメリットをもたらす一方で、事前に理解し、対策を講じておくべきデメリットや課題も存在します。メリットだけに目を向けて拙速に導入を進めると、期待した効果が得られなかったり、新たな問題が発生したりする可能性があります。ここでは、主な4つのデメリットと課題について解説します。

導入・運用にコストがかかる

最も現実的かつ大きな課題は、コストの問題です。ホテルロボットの導入には、初期費用(イニシャルコスト)と、継続的に発生する運用費用(ランニングコスト)の両方がかかります。

初期費用には、ロボット本体の購入費用やレンタル・リース契約の頭金などが含まれます。ロボットの種類や性能にもよりますが、高機能なものでは1台数百万円以上することも珍しくありません。加えて、ロボットがスムーズに稼働するためのWi-Fi環境の整備や、エレベーター連携システムの導入、設置・設定作業など、付随的な費用が発生する場合もあります。

運用費用としては、定期的なメンテナンスや保守契約の費用、消耗品の交換費用、ソフトウェアのアップデート費用、そしてロボットを動かすための電気代などが挙げられます。これらのランニングコストを見落としていると、導入後の収支計画が大きく狂う可能性があります。

したがって、ロボット導入を検討する際には、「導入によってどれだけの人件費が削減できるか」「顧客満足度向上によってどれだけの増収が見込めるか」といった効果を具体的に試算し、投資対効果(ROI)を慎重に見極める必要があります。

従業員への教育が必要になる

「ロボットを導入すれば、あとは自動でやってくれる」と考えるのは早計です。ロボットがその能力を最大限に発揮するためには、ロボットと協働する従業員への適切な教育・トレーニングが不可欠です。

従業員は、ロボットの基本的な操作方法(起動・停止、充電、タスクの設定など)を習得する必要があります。また、単純な操作だけでなく、ロボットがエラーを起こした際の一次対応や、マニュアルに沿ったトラブルシューティングの方法も学ばなければなりません。例えば、運搬ロボットが通路で立ち往生してしまった場合、誰がどのように対応するのかをあらかじめ決めておく必要があります。

さらに、ロボットの導入は、従来の業務フローを大きく変更することを意味します。新しいオペレーションに全従業員がスムーズに適応できるよう、丁寧な説明と十分なトレーニング期間を設けることが重要です。特に、デジタルツールに不慣れな従業員に対しては、心理的な抵抗感を和らげるための配慮も求められます。ロボットはあくまで「ツール」であり、それを使いこなす「人」のスキルアップが伴わなければ、宝の持ち腐れになってしまうことを肝に銘じるべきです。

トラブル発生時の対応体制の構築

どれほど高性能なロボットであっても、機械である以上、故障やシステムエラー、予期せぬ動作といったトラブルが発生する可能性はゼロではありません。万が一の事態に備えて、迅速かつ的確に対応できる体制を構築しておくことが極めて重要です。

例えば、深夜に運搬ロボットが故障し、お客様へのデリバリーが停止してしまった場合、どうするのか。接客ロボットのシステムがフリーズし、チェックイン手続きができなくなった場合、誰がどのように顧客をフォローするのか。こうした具体的なシナリオを想定し、詳細な緊急時対応マニュアルを作成し、全従業員に周知徹底する必要があります。

また、自社スタッフだけでは解決できない専門的なトラブルに備え、ロボットメーカーや販売代理店のサポート体制も事前にしっかりと確認しておくべきです。24時間365日対応のヘルプデスクがあるか、故障時にエンジニアがどれくらいの時間で駆けつけてくれるのか、代替機の提供はあるのか、といった点は、ロボット選定における重要な評価項目となります。安定したホテル運営を維持するためには、導入後の保守・サポート体制こそが生命線となるといっても過言ではありません。

温かみのある接客が難しくなる可能性

効率化や省人化を追求するあまり、ロボットへの依存度が高まりすぎると、ホスピタリティ産業の根幹である「人による温かみのあるおもてなし」が希薄になってしまうリスクがあります。

すべてが自動化・無人化されたホテルは、効率的かもしれませんが、どこか無機質で冷たい印象を与えてしまうかもしれません。お客様の中には、スタッフとの何気ない会話や、細やかな気遣いにこそホテルの価値を感じる人も少なくありません。そうした顧客層にとっては、ロボット化の推進が逆に顧客満足度を低下させる要因となる可能性も否定できません。

この課題を克服するためには、「ロボットに任せる業務」と「人間が担うべき業務」を戦略的に切り分けることが重要です。例えば、チェックイン手続きはロボットに任せる一方で、ロビーにコンシェルジュとして立つスタッフは、よりパーソナルな観光案内やお客様とのコミュニケーションに専念するといった役割分担が考えられます。

ロボットはあくまで「効率」と「正確性」を追求するツールであり、「共感」や「感動」を生み出すのは人間の役割であるという基本原則を忘れてはなりません。テクノロジーとホスピタリティをいかに高い次元で融合させるか。これが、ホテルロボット導入を成功させる上での最も本質的なテーマといえるでしょう。

ホテルロボットの導入費用・価格相場

ホテルロボットの導入を具体的に検討する上で、最も気になるのが費用面でしょう。ロボットの価格は、導入形態やロボットの種類、機能によって大きく異なります。ここでは、導入形態ごとの費用の違いと、種類別の価格相場について解説します。

導入形態による費用の違い

ホテルロボットを導入するには、主に「購入」「レンタル・リース」「RaaS」の3つの形態があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、自社の財務状況や導入戦略に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

| 導入形態 | 初期費用 | 月額費用 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 購入 | 高い | なし(保守費は別途) | ・長期的に見ると総コストが安くなる場合がある ・自社の資産として計上できる |

・多額の初期投資が必要 ・陳腐化リスクがある ・維持管理は自己責任 |

| レンタル・リース | 低い〜中程度 | 発生 | ・初期費用を抑えられる ・最新機種への入れ替えが比較的容易 ・費用を平準化できる |

・総支払額が購入より高くなる場合がある ・契約期間の縛りがある ・所有権はない |

| RaaS | 非常に低い〜なし | 発生 | ・初期費用を大幅に抑えられる ・保守やサポートが含まれることが多い ・スモールスタートしやすい |

・長期利用すると総コストが割高になる ・カスタマイズ性が低い場合がある |

購入する場合

ロボット本体を一括または分割払いで購入する方法です。初期投資は最も高額になりますが、一度購入すれば自社の資産となり、長期的に使用する場合にはレンタルやRaaSよりも総支払額が安くなる可能性があります。減価償却による節税効果も期待できます。ただし、技術の進歩が速いため、数年で機能が陳腐化してしまうリスクや、故障時の修理費用やメンテナンス費用が別途発生する点には注意が必要です。

レンタル・リースする場合

ロボットの提供会社と期間を定めた契約を結び、月額料金を支払ってロボットを利用する方法です。購入に比べて初期費用を大幅に抑えることができるため、導入のハードルが下がります。契約期間が終了すれば、新しいモデルに入れ替えたり、利用を終了したりと、柔軟な対応が可能です。費用を経費として処理できるため、会計処理がシンプルな点もメリットです。リース契約の場合、一般的に中途解約が難しい点には留意が必要です。

RaaS(Robot as a Service)を利用する場合

近年注目されているのが「RaaS」という形態です。これは、ロボット本体(ハードウェア)だけでなく、稼働に必要なソフトウェア、導入サポート、保守・メンテナンスなどをすべて含めて月額制のサービスとして利用するモデルです。「所有から利用へ」という考え方に基づいたもので、ホテル側は多額の初期投資をすることなく、常に最新の状態でロボットを活用できます。トラブル発生時のサポートも料金に含まれていることが多く、安心して運用できるのが大きな魅力です。短期間の試用や、スモールスタートで効果を検証したい場合に最適な選択肢といえるでしょう。

種類別の価格相場

ロボットの価格は、その種類や搭載されている機能によって大きく変動します。以下に、種類別のおおよその価格相場をまとめますが、あくまで一般的な目安として捉え、正確な価格は各メーカーや販売代理店に問い合わせてください。

| ロボットの種類 | 価格相場(購入の場合) | 主な価格変動要因 |

|---|---|---|

| 運搬・搬送ロボット | 150万円~400万円 | 積載量、自律走行性能、エレベーター連携機能の有無 |

| 清掃ロボット(業務用) | 100万円~500万円 | 清掃能力(吸引・水拭き)、稼働時間、マッピング精度 |

| フロント・接客・案内ロボット | 200万円~1,000万円以上 | 対話AIの性能、多言語対応数、決済機能の有無、デザイン性 |

| 調理ロボット | 300万円~(要見積もり) | 調理内容の複雑さ、処理能力、カスタマイズの度合い |

- 運搬・搬送ロボット: 比較的手頃なモデルは100万円台からありますが、エレベーターと連携して自律的にフロアを移動できる高機能なモデルになると300万円を超えることが一般的です。

- 清掃ロボット: 家庭用とは異なり、耐久性や清掃能力が高い業務用モデルは高価になります。特に、掃き掃除から水拭き、汚水回収までを一台でこなす大型のロボットは数百万円クラスとなります。

- フロント・接客・案内ロボット: 機能の幅が最も広いカテゴリーです。単純な案内機能のみのロボットは比較的安価ですが、自然な会話が可能なAIを搭載したり、パスポート読み取りや決済システムと連携したりする高度なモデルは、価格が大きく跳ね上がります。

- 調理ロボット: 特定の調理工程に合わせてカスタマイズされることが多いため、価格は一概には言えません。多くの場合、個別見積もりとなりますが、導入には数百万円以上の投資が必要になると考えておきましょう。

これらの費用と、導入によって得られる人件費削減効果や売上向上効果を天秤にかけ、慎重な投資判断が求められます。

導入コストを抑えるなら補助金の活用も

ホテルロボットの導入には相応のコストがかかりますが、国や地方自治体が提供する補助金制度をうまく活用することで、その負担を大幅に軽減できる可能性があります。ここでは、ホテルロボットの導入に活用できる可能性のある、代表的な3つの補助金を紹介します。

(注意)補助金制度は、公募期間、要件、補助額などが頻繁に変更されます。申請を検討する際は、必ず各補助金の公式サイトで最新の公募要領を確認してください。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートするものです。(参照:IT導入補助金2024 公式サイト)

ホテルロボットの導入においては、ロボット本体(ハードウェア)の購入費用は原則として対象外となることが多いですが、ロボットを制御・管理するためのソフトウェアやクラウドサービスの利用料、導入コンサルティング費用などが補助対象となる可能性があります。特に、複数の業務プロセスを連携させるような大規模なシステム導入を伴う場合に活用が期待できます。

例えば、運搬ロボットのタスク管理システムや、接客ロボットと予約システムを連携させるソフトウェアなどが考えられます。どの費用が対象になるかは申請枠や公募回によって異なるため、事務局やIT導入支援事業者に相談することをおすすめします。

ものづくり補助金

「ものづくり補助金」という名称から製造業向けの制度と思われがちですが、正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」であり、ホテルなどのサービス業も対象となります。(参照:ものづくり補助金総合サイト)

この補助金は、中小企業・小規模事業者等が取り組む、革新的な製品・サービスの開発や、生産プロセス・サービス提供方法の改善に要する設備投資等を支援するものです。

ホテルロボットの導入は、「サービス提供方法の改善」に該当する可能性があります。例えば、「ロボット活用による非対面型宿泊サービスの開発」や「調理ロボット導入によるレストランの生産性向上と新たなメニュー開発」といったテーマで申請することが考えられます。ロボット本体の購入費用も補助対象となり得るため、高額な設備投資を検討している場合に非常に有効な補助金です。ただし、単に設備を導入するだけでなく、「革新性」や「生産性向上への具体的な貢献」を明確に示す事業計画の策定が求められるため、申請のハードルは比較的高めです。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するものです。(参照:事業再構築補助金 公式サイト)

ホテル業界においては、「非対面・非接触を前提とした新たなサービスモデルへの転換」などが事業再構築の典型例として挙げられます。例えば、従来の対面接客中心の運営から、接客ロボットや運搬ロボットを全面的に導入した省人化・非対面型のホテルへ転換するといった計画は、この補助金の趣旨に合致する可能性があります。

補助額が大きく、建物の改修費用など、ロボット導入に伴う幅広い経費が対象となり得るのが特徴ですが、その分、審査も厳格です。自社の事業を根本から見直し、ポストコロナ時代に適応するための明確なビジョンと、その実現に向けた具体的な計画を示す必要があります。

これらの補助金を活用することで、初期投資の負担を大きく軽減できます。しかし、いずれも申請すれば必ず採択されるわけではありません。各補助金の目的を深く理解し、説得力のある事業計画書を作成することが成功の鍵となります。

おすすめのホテル向けロボット7選

ここでは、実際にホテルでの活用が期待される代表的なロボットを7つ紹介します。それぞれのロボットが持つ特徴や機能を比較し、自社のホテルに最適な一台を見つけるための参考にしてください。なお、ここで紹介するのは製品の一例であり、各メーカーは様々なラインナップを展開しています。

① Pudu Robotics(PuduBot 2など)

Pudu Roboticsは、中国・深センに本社を置く、商用サービスロボットの分野で世界的に知られる企業です。特に配膳・運搬ロボットの領域で高いシェアを誇ります。

- 代表的なロボット: PuduBot 2

- 種類: 運搬・搬送ロボット

- 特徴: 「PuduBot 2」は、同社の代表的な運搬ロボットの最新モデルです。高度な障害物回避能力を持つ独自のSLAM(自己位置推定と環境地図作成)技術を搭載し、複雑な環境でも人や物を避けながらスムーズに走行します。エレベーターと連携して異なるフロア間を自律的に移動する機能も備えています。(参照:Pudu Robotics Japan 株式会社 公式サイト)

- 主な機能: 自律走行、障害物回避、エレベーター連携、複数台の協働作業、音声通知

- 想定される活用シーン: レストランでの配膳・下膳、客室へのアメニティやルームサービスの配送、バックヤードでのリネンや備品の運搬など、ホテル内のあらゆる「モノの移動」を効率化します。

② KEENON Robotics(DINERBOT T5 Proなど)

KEENON Roboticsもまた、商用サービスロボットのリーディングカンパニーであり、Pudu Roboticsと並んで高い評価を受けています。デザイン性の高い製品が特徴です。

- 代表的なロボット: DINERBOT T5 Pro

- 種類: 運搬・搬送ロボット

- 特徴: 「DINERBOT T5 Pro」は、洗練されたデザインと高い走行性能を両立した運搬ロボットです。複数のセンサーを組み合わせたナビゲーションシステムにより、人通りの多い場所でも安定した走行を実現します。トレイが露出したオープンなデザインで、料理や荷物の載せ降ろしが容易です。(参照:KEENON Robotics 株式会社 公式サイト)

- 主な機能: 高精度ナビゲーション、スマートな障害物回避、マルチロボット連携、長時間稼働バッテリー

- 想定される活用シーン: ホテルのレストランやカフェでの料理の提供、宴会場でのドリンクサービス、ロビーでのウェルカムドリンクの提供など、顧客の目に触れる場所での活用に適しています。

③ SoftBank Robotics(Servi、Whiz iなど)

ソフトバンクロボティクスグループは、コミュニケーションロボット「Pepper」で広く知られていますが、ホテル向けにも強力なソリューションを提供しています。

- 代表的なロボット: Servi(サービィ)、Whiz i(ウィズ アイ)

- 種類: 運搬・搬送ロボット(Servi)、清掃ロボット(Whiz i)

- 特徴:

- 「Servi」は、KEENON Robotics社製のロボットをベースにした配膳・運搬ロボットです。360°どこからでも料理を載せ降ろしできるデザインと、簡単な操作性が特徴です。

- 「Whiz i」は、AIを搭載した自律走行の業務用ロボット掃除機です。カーペットの清掃に特化しており、一度清掃ルートを記憶させれば、あとはボタン一つで自動で清掃を開始します。(参照:ソフトバンクロボティクス株式会社 公式サイト)

- 主な機能: [Servi] 3Dカメラによる障害物検知、自動追従機能 [Whiz i] 自律走行清掃、マッピング機能、清掃レポート作成

- 想定される活用シーン: [Servi] レストランでの配膳、客室へのアメニティ配送 [Whiz i] カーペット敷きの廊下や宴会場、ロビーなどの床清掃。特に夜間や早朝の自動清掃で活躍します。

④ temi(temi)

temiは、イスラエルのtemi社が開発した、コミュニケーション、案内、ビデオ通話など多彩な機能を搭載した自律走行型のパーソナルロボットです。

- 種類: フロント・接客・案内ロボット

- 特徴: 最大の特徴は、AIアシスタントとビデオ通話機能を融合させた高いコミュニケーション能力です。タブレット状の顔部分に情報を表示したり、遠隔地のオペレーターと顧客をビデオ通話で繋いだりできます。指定した場所へ人や物を追従して案内する「追従モード」もユニークです。(参照:temi Japan合同会社 公式サイト)

- 主な機能: 自律走行、追従機能、AIアシスタント(音声対話)、ビデオ通話、多言語対応、情報表示

- 想定される活用シーン: フロントでの顧客案内、館内施設のガイド、ウェルカムメッセージの表示、VIP顧客のエスコート、多言語対応が必要なインバウンド客への遠隔通訳サービスなど、コミュニケーションを軸とした多様な活用が可能です。

⑤ iRobot(ルンバ コンボ j9+など)

「ルンバ」で知られるiRobot社は、家庭用ロボット掃除機のパイオニアですが、その技術はホテルの客室清掃にも応用できます。

- 代表的なロボット: ルンバ コンボ j9+

- 種類: 清掃ロボット

- 特徴: 「ルンバ コンボ j9+」は、掃除機がけと水拭きを一台でこなすハイエンドモデルです。最大の特徴は、カーペットを検知すると水拭き用のモップパッドを本体上部まで持ち上げる「パッドリフティングシステム」。これにより、カーペットを濡らすことなく、フローリングとカーペットが混在する部屋でも一度に清掃を完了できます。自動でゴミを収集し、給水まで行うクリーンベースも付属します。(参照:アイロボット公式サイト)

- 主な機能: 吸引+水拭き、障害物認識・回避、マッピング機能、自動ゴミ収集・給水

- 想定される活用シーン: フローリングとカーペットが混在する客室の床清掃。清掃スタッフが他の作業を行っている間に、ルンバが床清掃を自動で完了させることで、客室清掃全体の効率を向上させます。

⑥ T-ROBO(T-ROBO)

株式会社T-ROBOが提供する「T-ROBO」は、ホテルのフロント業務、特にチェックイン・チェックアウト業務の自動化に特化したロボット(KIOSK端末)です。

- 種類: フロント・接客・案内ロボット

- 特徴: 各種ホテル管理システム(PMS)と連携し、非対面でのスムーズなチェックイン・チェックアウトを実現します。多言語対応はもちろん、パスポートリーダーやクレジットカード決済端末も搭載しており、フロント業務の大部分を自動化できます。人型のロボットではなく、機能性に特化した端末型であることが特徴です。(参照:株式会社T-ROBO 公式サイト)

- 主な機能: PMS連携、多言語対応、パスポート読み取り、自動精算(クレジットカード、QRコード決済)、ルームキー発行

- 想定される活用シーン: フロントカウンターに設置し、チェックイン・アウト業務を自動化。お客様の待ち時間を削減し、フロントスタッフはより付加価値の高い業務に集中できます。省人化・無人化運営を目指すホテルに最適です。

⑦ Sota(Sota)

Sota(ソータ)は、ヴイストン株式会社が開発・提供する、テーブルトップサイズの小型コミュニケーションロボットです。

- 種類: フロント・接客・案内ロボット

- 特徴: 愛らしいデザインと、身振り手振りを交えた豊かな表現力が特徴です。クラウド上の対話AIサービスと連携させることで、自然な会話が可能です。サイズが小さいため、フロントカウンターやテーブルの上など、省スペースで設置できます。(参照:ヴイストン株式会社 公式サイト)

- 主な機能: 音声対話、身振り手振りによる表現、顔認識、多言語対応(連携サービスによる)、外部システム連携

- 想定される活用シーン: フロントカウンターでの簡単な挨拶や案内役、レストランのテーブルでのメニュー紹介、キッズスペースでの子供たちの遊び相手など、その親しみやすさを活かしたコミュニケーションの場面で活躍します。本格的な業務代替というよりは、ホテルの付加価値を高めるマスコット的な存在として有効です。

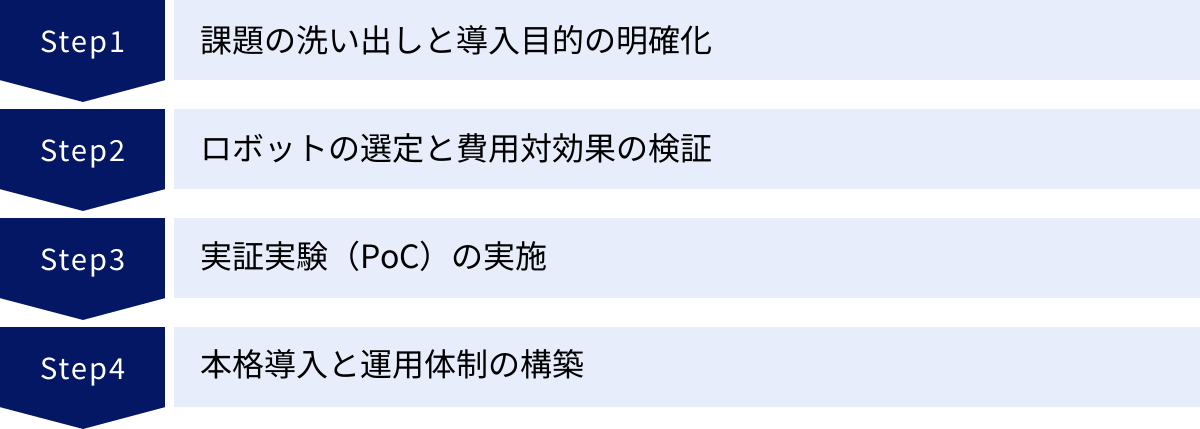

ホテルロボット導入の進め方4ステップ

ホテルロボットの導入を成功させるためには、思いつきで進めるのではなく、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、導入を失敗させないための標準的なプロセスを4つのステップに分けて解説します。

① 課題の洗い出しと導入目的の明確化

最初のステップは、「なぜロボットを導入するのか?」という目的を明確にすることです。これが全ての出発点となります。流行っているから、他社が導入しているからといった曖昧な理由で進めると、導入後に「何のためにロボットがいるのかわからない」という状況に陥りがちです。

まずは、自社のホテルが現在抱えている課題を徹底的に洗い出しましょう。この時、経営層だけでなく、実際に現場で働くフロント、清掃、レストランなどの各部門のスタッフからヒアリングを行うことが非常に重要です。

- 「フロントのチェックイン・アウト時に行列ができ、お客様からクレームが出ることが多い」

- 「深夜帯のアメニティ配送の負担が大きく、夜勤スタッフが疲弊している」

- 「清掃スタッフの高齢化が進み、広い廊下のモップがけが重労働になっている」

- 「外国人観光客への対応で、言語の壁により十分な案内ができていない」

このように、現場のリアルな声を拾い上げることで、本当に解決すべき課題が見えてきます。そして、洗い出した課題の中から、ロボット導入によって解決を目指す優先順位を決定し、「フロント業務の待ち時間を平均30%削減する」「夜間スタッフの客室への移動回数を50%削減する」といった、できるだけ具体的で測定可能な導入目的(KGI/KPI)を設定します。この目的が明確であればあるほど、後のロボット選定の軸がブレなくなります。

② ロボットの選定と費用対効果の検証

導入目的が明確になったら、次のステップはその目的を達成するために最も適したロボットを選定することです。世の中には多種多様なホテルロボットが存在するため、複数の製品を比較検討することが重要です。

選定の際には、以下のような観点から総合的に評価しましょう。

- 機能: 目的達成に必要な機能(例:エレベーター連携、多言語対応、決済機能)を過不足なく備えているか。

- 性能: 実際のホテル環境(例:床材、通路の幅、Wi-Fi環境)で安定して稼働できるか。バッテリーの持続時間や充電時間は十分か。

- コスト: 導入形態(購入、レンタル、RaaS)ごとの初期費用とランニングコストはいくらか。

- サポート体制: 導入時の設定サポートや、導入後の保守・メンテナンス体制、トラブル時の対応窓口は充実しているか。

- 操作性・連携性: 従業員が直感的に操作できるか。既存のホテル管理システム(PMS)などと連携できるか。

そして、候補となるロボットについて、費用対効果(ROI)を検証します。ロボット導入にかかる総コスト(TCO)と、導入によって得られる効果(人件費削減額、生産性向上による売上増など)を数値化して比較検討します。このシミュレーションにより、どのロボットへの投資が最も合理的であるかを客観的に判断できます。

③ 実証実験(PoC)の実施

有望なロボットを選定できたら、いきなり全館に本格導入するのではなく、まずは限定的な範囲でテスト導入する「実証実験(PoC: Proof of Concept)」を実施することを強く推奨します。PoCは、本格導入後の失敗リスクを最小限に抑えるための重要なステップです。

例えば、特定のフロアや特定の時間帯に限定してロボットを稼働させ、以下のような点を確認します。

- 技術的な検証: ロボットは実際の環境で、想定通りに問題なく動作するか(例:Wi-Fiが途切れないか、段差を乗り越えられるか、人混みを避けられるか)。

- 運用面の検証: 従業員はマニュアル通りにロボットを操作できるか。業務フローに混乱は生じないか。トラブル発生時に適切に対応できるか。

- 効果の測定: ロボット導入によって、設定したKPI(例:待ち時間、作業時間)は実際に改善されたか。

- 顧客・従業員の反応: 宿泊客はロボットをどのように受け止めているか。従業員はロボットとの協働に肯定的か、何か不満や不安はないか。

PoCの期間は、数週間から数ヶ月程度が一般的です。この期間中に得られたデータやフィードバックを分析し、本格導入に向けた課題を洗い出します。例えば、「この通路は狭すぎてロボットが通りにくい」「従業員へのトレーニングがもっと必要だ」といった課題が見つかれば、本格導入前に改善策を講じることができます。

④ 本格導入と運用体制の構築

PoCで良好な結果が得られ、本格導入の意思決定がなされたら、いよいよ最終ステップです。PoCの結果を踏まえて、導入範囲を全館に拡大していきます。

このステップで重要なのは、ロボットが継続的に、かつ安定して価値を生み出し続けるための「運用体制」をしっかりと構築することです。

- 運用マニュアルの整備: PoCの結果を反映し、より実践的な運用マニュアル(通常時・緊急時)を完成させ、全従業員がいつでも参照できるようにします。

- 従業員トレーニングの実施: 全従業員を対象に、ロボットの操作方法や新しい業務フローに関する本格的なトレーニングを実施します。

- 責任者の任命: ロボットの運用管理に関する責任者を明確に任命し、日々の稼働状況のチェックや、トラブル発生時の司令塔としての役割を担ってもらいます。

- 効果測定と改善の継続: 本格導入後も、定期的にKPIの達成度を測定し、効果をモニタリングします。また、従業員や顧客からフィードバックを収集し、運用方法を継続的に改善していくPDCAサイクルを回すことが重要です。

ロボットは導入して終わりではありません。ホテルという生きた環境の中で、常に最適なパフォーマンスを発揮できるよう、運用をチューニングし続ける姿勢が、導入の成否を分けます。

ホテルロボット導入で失敗しないための注意点

ホテルロボットの導入は、成功すれば大きなメリットをもたらしますが、一方で注意すべき落とし穴も存在します。最後に、これまでの内容を総括しつつ、導入で失敗しないために特に心に留めておくべき3つの注意点を解説します。

解決したい課題に合ったロボットを選ぶ

これは最も基本的かつ重要な注意点です。「何となく先進的に見えるから」「話題になりそうだから」といった安易な理由でロボットを選んではいけません。導入の目的が曖昧なままでは、高価なロボットがただの「置物」になってしまう可能性があります。

必ず、「導入の進め方」で述べたように、自社のホテルが抱える最もクリティカルな課題は何かを明確に特定してください。

- 課題が「バックヤードの重労働による従業員の身体的負担」なのであれば、必要なのは人型のコミュニケーションロボットではなく、積載量の大きい運搬ロボットです。

- 課題が「インバウンド客への言語対応」なのであれば、シンプルな清掃ロボットではなく、多言語対応の案内ロボットが最適解となります。

- 課題が「フロントの混雑緩和と省人化」なのであれば、チェックイン・アウト機能に特化したKIOSK端末や接客ロボットが直接的な解決策となります。

このように、自社の課題とロボットの機能が完全に一致しているかを冷静に見極めることが、投資を無駄にしないための第一歩です。そのためには、各ロボットのスペックや機能をカタログスペックだけでなく、デモンストレーションやPoCを通じて、実際の業務に照らし合わせて評価することが不可欠です。

サポート体制が充実しているか確認する

ロボットは精密な機械であり、ソフトウェアで動作する以上、予期せぬトラブルは必ず発生すると考えておくべきです。導入後に「ロボットが動かなくなったのに、問い合わせ先が平日の昼間しか繋がらない」「故障したが、修理に何週間もかかると言われた」といった事態に陥れば、業務に大きな支障をきたし、顧客満足度を著しく損なうことになります。

このようなリスクを避けるため、ロボットを選定する際には、メーカーや販売代理店の導入後のサポート体制を徹底的に確認してください。

- 問い合わせ窓口: 24時間365日対応のヘルプデスクは存在するか。電話やチャットなど、連絡手段は複数あるか。

- オンサイトサポート: トラブル発生時に、技術者がどれくらいの時間で現場に駆けつけてくれるか。

- 保守契約の内容: 定期メンテナンスの頻度や内容は適切か。消耗品の交換費用は含まれているか。修理費用の保証範囲はどこまでか。

- 代替機の提供: 修理が長引く場合に、代替機を貸し出してくれるサービスはあるか。

導入コストが多少高くなったとしても、手厚いサポート体制を持つ信頼できるパートナーを選ぶことが、長期的に見て安定したホテル運営に繋がります。安かろう悪かろうの選択は、結果的に大きな損失を生む可能性があることを肝に銘じましょう。

従業員の理解と協力を得る

最後に、見落とされがちですが極めて重要なのが、従業員の協力体制を構築することです。ロボットを導入する際、従業員の中には「自分の仕事が奪われるのではないか」という不安や、「新しいことを覚えるのが面倒だ」といった抵抗感を抱く人が少なからず存在します。

こうしたネガティブな感情を無視してトップダウンで導入を強行すると、従業員のモチベーションが低下し、ロボットの運用が形骸化したり、意図的に使われなくなったりする「サイレント・サボタージュ」が起こる可能性があります。

失敗を防ぐためには、導入計画の早い段階から従業員を巻き込み、丁寧なコミュニケーションを通じて理解と協力を得るプロセスが不可欠です。

- 目的の共有: なぜロボットを導入するのか、その目的(人手不足解消、負担軽減など)と、従業員にとってのメリット(より創造的な仕事への集中など)を繰り返し丁寧に説明する。

- 不安の解消: ロボットは仕事を奪う敵ではなく、業務を助けてくれる「同僚」や「パートナー」であることを伝え、不安を払拭する。

- プロセへの参画: 課題の洗い出しやロボットの選定といったプロセスに、現場の従業員にも参加してもらう。当事者意識が醸成され、導入が「自分ごと」になります。

ロボット導入の成否は、最終的にはそれを使う「人」にかかっています。テクノロジーを導入する時こそ、人間系のマネジメントが最も重要になるということを忘れないでください。

まとめ

本記事では、ホテルロボットの種類や機能、導入のメリット・デメリット、費用、そして具体的な導入の進め方まで、幅広く解説してきました。

ホテルロボットは、もはや未来の技術ではなく、ホテル業界が直面する人手不足や非対面・非接触ニーズといった現代的な課題に対する、現実的かつ強力なソリューションです。運搬、清掃、接客、調理といった様々な領域でロボットを活用することで、生産性を向上させ、従業員の負担を軽減し、そして顧客にはこれまでにない新しい宿泊体験を提供できます。

もちろん、導入にはコストや運用面の課題も伴います。しかし、自社の課題を明確にし、目的に合ったロボットを慎重に選定し、従業員の理解を得ながら計画的に導入を進めることで、その投資は大きなリターンとなって返ってくるでしょう。

重要なのは、ロボットにすべてを任せるのではなく、「ロボットが得意なこと」と「人間にしかできないこと」を賢く切り分け、両者が協働する体制を築くことです。定型業務や重労働をロボットに任せることで、従業員はより創造的で、温かみのある「おもてなし」に集中できるようになります。

テクノロジーとホスピタリティの最適な融合。それこそが、これからのホテル業界で競争力を維持し、顧客に選ばれ続けるための鍵となるのです。この記事が、貴社の未来を切り拓く一助となれば幸いです。