日本の大動脈として、ビジネスや観光で多くの人々に利用される新幹線。速くて便利な反面、料金が高いというイメージを持つ方も少なくないでしょう。しかし、予約方法を少し工夫するだけで、通常料金よりも大幅に安く乗車できることをご存知でしょうか。

この記事では、新幹線のきっぷを最も安く手に入れるための具体的な方法を7つ厳選して徹底解説します。いつから予約できるのかという基本的な知識から、主流となっているネット予約サービスの比較、予約から乗車までの流れ、さらには「乗り遅れたらどうなる?」といったよくある疑問まで、新幹線予約に関するあらゆる情報を網羅しています。

これから出張や旅行で新幹線を利用する予定のある方は、ぜひこの記事を参考にして、賢くお得な旅の計画を立ててみてください。

目次

新幹線の予約はいつからできる?

新幹線のきっぷを計画的に手配する上で、まず押さえておくべきなのが「いつから予約できるのか」という基本的なルールです。特に、ゴールデンウィーク(GW)やお盆、年末年始といった繁忙期には、発売開始と同時に席が埋まってしまうことも珍しくありません。ここでは、基本的な発売ルールと、さらに早く予約手続きができる「事前受付」について詳しく解説します。

基本は乗車日の1ヶ月前から

新幹線の指定席特急券や乗車券は、原則として「乗車する日の1ヶ月前の午前10時」から全国一斉に発売が開始されます。これは「1ヶ月前ルール」とも呼ばれ、JRの長年の伝統となっています。このルールは、駅の「みどりの窓口」や指定席券売機、そして後述するインターネット予約サービスでも共通です。

「1ヶ月前」の数え方には少し注意が必要です。具体的には、乗車したい日と同じ日付の前月の日にちを指します。

- 具体例1:8月15日に乗車したい場合

- 発売開始は、1ヶ月前の7月15日の午前10時となります。

- 具体例2:5月5日に乗車したい場合

- 発売開始は、1ヶ月前の4月5日の午前10時となります。

ここで疑問になるのが、前月に同じ日が存在しないケースです。例えば、3月31日や5月31日のきっぷを予約したい場合、前月である2月や4月には31日が存在しません。このような場合のルールも明確に定められています。

- 前月に同じ日がない場合のルール

- 3月29日、30日、31日のきっぷ → 3月1日の午前10時に一斉発売

- 5月31日のきっぷ → 5月1日の午前10時に一斉発売

- 7月31日のきっぷ → 7月1日の午前10時に一斉発売

- 10月31日のきっぷ → 10月1日の午前10時に一斉発売

- 12月31日のきっぷ → 12月1日の午前10時に一斉発売

このように、カレンダーの都合で前月に同日がない場合は、同じ月の1日からまとめて発売されると覚えておきましょう。

この「午前10時」という時間は非常に重要です。特に人気路線の繁忙期には、全国の駅窓口やネット予約サイトにアクセスが集中します。駅員さんが発売開始時刻と同時に端末を操作することを「10時打ち(じゅうじうち)」と呼びますが、これと同じことがネット上でも起こるため、まさに秒単位の争いになることもあります。確実に席を確保したい場合は、この発売開始日時を正確に把握しておくことが第一歩です。

「事前受付」なら1ヶ月以上前でも予約可能

「1ヶ月前の午前10時にアクセスするのは難しい」「もっと早くから予約手続きを済ませておきたい」というニーズに応えるため、JR各社が運営するインターネット予約サービスでは「事前受付」という便利な仕組みが用意されています。

これは、正式な発売開始日(乗車日1ヶ月前の午前10時)よりもさらに前から、予約の「申し込み」を済ませておけるサービスです。あくまで「申し込み」であり、この時点で座席が確定するわけではありません。システムが申し込みを受け付け、実際の発売開始日である1ヶ月前の午前10時以降に、自動で座席の確保手続きを行ってくれるという仕組みです。

事前受付の期間は、利用するネット予約サービスによって異なります。

- えきねっと(JR東日本)

- 乗車日1ヶ月前の発売開始日の、さらに1週間前の午後2時(14時)から申し込みが可能です。受付は発売開始日当日の午前7時59分までとなっています。

- 例:8月15日乗車分(7月15日発売開始)のきっぷは、7月8日の午後2時から事前受付に申し込めます。

- スマートEX / エクスプレス予約(JR東海・JR西日本・JR九州)

- 乗車日1ヶ月前のさらに1週間前の午前5時30分から予約の申し込みができます。こちらは一部の早特商品などが対象です。

- 例:8月15日(土)乗車分の場合、1週間前の同曜日である8月8日(土)の午前5時30分から申し込めます。

【事前受付のメリット】

- 発売日の競争を避けられる: 1ヶ月前の午前10時にパソコンやスマートフォンの前に張り付く必要がありません。事前に申し込んでおけば、あとは結果を待つだけです。

- 予定を早く固められる: 発売日を待たずに申し込みができるため、旅行や出張の計画を立てやすくなります。

- 申し込み忘れを防げる: うっかり発売日を忘れてしまう心配がありません。

【事前受付の注意点】

- 座席確保の確約ではない: 最も重要な注意点です。事前受付はあくまで予約の申し込みであり、座席の確保を100%保証するものではありません。申し込みが多数寄せられた場合は、発売開始後の手続き時点で満席となり、きっぷが取れない可能性もあります。JR各社は抽選方法を公表していませんが、申し込み順ではないとされています。

- 結果判明までに時間がかかる: 申し込み後、実際にきっぷが取れたかどうかの結果が分かるのは、発売開始日(1ヶ月前)の午前10時以降となります。すぐに結果が知りたい場合には不向きです。

- 対象サービス限定: この事前受付は、えきねっとやスマートEXといったネット予約サービス限定の機能です。駅の窓口や券売機では対応していません。

このように、事前受付は非常に便利なサービスですが、その仕組みと注意点を正しく理解しておくことが重要です。特に需要が集中する繁忙期の列車を狙う場合は、事前受付は「確保のチャンスを増やすための一つの手段」と捉え、もし取れなかった場合の代替プランも考えておくと安心です。

新幹線の主な予約方法4つ

新幹線のきっぷを予約する方法は、一つだけではありません。インターネットの普及により予約方法は多様化しており、それぞれの方法にメリットとデメリットが存在します。自分のライフスタイルやITスキル、そして何を重視するか(価格、手軽さ、相談のしやすさなど)によって最適な方法は異なります。ここでは、主な4つの予約方法を詳しく見ていきましょう。

① インターネットで予約する

現在、最も主流で、かつ最も多くのメリットを享受できるのがインターネット予約です。JR各社がそれぞれ独自の予約サイトやアプリを運営しており、スマートフォンやパソコンから手軽に予約を完結できます。

【メリット】

- 24時間いつでもどこでも予約可能: 駅の窓口の営業時間を気にする必要がありません。深夜や早朝、移動中の電車内など、思い立った時にすぐに予約手続きができます。

- 割引運賃(早割)が豊富: インターネット予約限定の「早割」商品が多数用意されています。早く予約するほど割引率が高くなる傾向があり、通常料金よりも数千円、場合によっては1万円以上安くなることもあります。これはネット予約の最大の魅力と言えるでしょう。

- 座席を自分で選べる(シートマップ予約): 多くのサービスでは、車両の座席表(シートマップ)を見ながら、好きな席をピンポイントで指定できます。「窓側か通路側か」「2人席か3人席か」「車両のどのあたりか」などを自分で選べるため、快適な移動に繋がります。

- チケットレス乗車が可能: 予約情報を手持ちの交通系ICカード(Suica, PASMO, ICOCAなど)に紐づけることで、きっぷを発券することなく、ICカードを改札機にタッチするだけで乗車できます。きっぷの紛失リスクがなく、発券の手間も省ける非常に便利な機能です。

- ポイントが貯まる・使える: 利用額に応じて独自のポイント(JRE POINT、JRキューポなど)が貯まり、次回のきっぷ購入や駅ビルでの買い物などに利用できます。

【デメリット】

- 会員登録が必須: ほとんどのサービスで、利用開始前に氏名、連絡先、クレジットカード情報などの登録が必要です。

- サービスの選択が複雑: JR各社が別々のサービス(えきねっと、スマートEXなど)を運営しているため、どのサービスを使えば良いか最初は分かりにくいかもしれません。利用する区間や頻度によって最適なサービスが異なります。

- クレジットカードがほぼ必須: 支払い方法はクレジットカード決済が基本です。一部、他の決済方法に対応しているサービスもありますが、利便性を考えるとクレジットカードがあった方がスムーズです。

- ネット環境が必要: 当然ながら、スマートフォンやパソコンとインターネット接続環境がなければ利用できません。

【どんな人におすすめ?】

少しでも安く新幹線に乗りたい人、窓口に並ぶ時間を節約したい人、スマートにチケットレスで乗車したい人など、基本的にすべての人におすすめできる現代のスタンダードな予約方法です。

② 駅の「みどりの窓口」や券売機で予約する

インターネットが普及する前から続く、最も伝統的で分かりやすい予約方法です。主要な駅に設置されている「みどりの窓口(JR西日本では「みどりの券売機プラス」なども含む)」や「指定席券売機」で直接きっぷを購入します。

【みどりの窓口のメリット】

- 駅員に相談しながら購入できる: 複雑な経路や乗り継ぎ、割引制度の適用など、分からないことを直接駅員に質問しながら最適なきっぷを選んでもらえます。例えば、「学割と往復割引を併用したい」「途中下車できるきっぷが欲しい」といった細かい要望にも対応してくれるのが最大の強みです。

- 現金での支払いが可能: クレジットカードを持っていない、または使いたくない場合でも、現金できっぷを購入できます。

- 安心感がある: 対面で手続きを進めるため、操作ミスなどの心配がなく、初心者でも安心して利用できます。

【みどりの窓口のデメリット】

- 営業時間が限られている: 深夜や早朝は閉まっています。また、近年は合理化により窓口の数や営業時間が縮小傾向にあります。

- 待ち時間が長い: 繁忙期や週末は長蛇の列ができ、きっぷを買うだけで30分以上待たされることも珍しくありません。

- ネット限定の割引は適用されない: 「早割」などの安いきっぷは、基本的に窓口では購入できません。定価での販売が中心となります。

【指定席券売機のメリット】

- 窓口より空いていることが多い: 窓口が混雑していても、券売機は比較的スムーズに利用できる場合があります。

- 自分のペースで操作できる: 駅員と話す必要がなく、画面の案内に従って自分のペースで予約を進められます。

【指定席券売機のデメリット】

- 操作に慣れが必要: 初めて利用する際は、どこをどう操作すれば良いか戸惑う可能性があります。

- 複雑な予約には不向き: 乗り継ぎが多い旅程や、特殊な割引を適用するきっぷの購入は、券売機では対応できない場合があります。

【どんな人におすすめ?】

インターネットの操作が苦手な方、現金で支払いたい方、旅行プランについて専門家である駅員に相談したい方には、依然として価値のある選択肢です。

③ 電話で予約する

かつては主要な予約方法の一つでしたが、現在ではその役割をインターネットに譲り、対応しているJR会社やサービスは限定的になっています。

【現状と注意点】

- JR東海・JR西日本では電話予約サービスは基本的に終了しています。

- JR東日本など一部の会社では電話予約窓口が残っていますが、障がいのある方向けの専用ダイヤルであったり、利用に際してクレジットカードが必須であったり、きっぷの受け取り場所が指定されていたりと、制約が多いのが実情です。

- 通話料が自己負担になる上、受付時間も限られています。また、ネット予約のような割引は一切ありません。

【メリット】

- インターネット環境がない、または操作が困難な場合に、自宅から予約できる可能性がある点。

【デメリット】

- 対応している会社・サービスが非常に少ない。

- 割引がなく、通話料もかかるため割高になる。

- 制約が多く、利便性が低い。

【どんな人におすすめ?】

他の手段がどうしても利用できない場合の最終手段と考えるべきで、積極的におすすめできる方法ではありません。

④ 旅行会社で予約する

JTBや日本旅行、近畿日本ツーリストといった大手旅行会社の店舗や、楽天トラベル、じゃらんnetなどのオンライン旅行サイトを通じて、新幹線のきっぷを手配する方法です。

【メリット】

- 「新幹線+宿泊」のセットプランが非常に安い: この方法の最大の魅力は、新幹線とホテルをセットで予約する「フリープラン(ダイナミックパッケージ)」が、個別で手配するよりも圧倒的に安くなるケースが多いことです。これは、旅行会社が団体旅行用の安い運賃・料金を適用できるためです。往復の新幹線代に少し足した金額でホテルまで付いてくる、といった価格設定も珍しくありません。

- 旅行全体の相談・手配が可能: 店舗であれば、専門のカウンタースタッフに行き先の相談からホテル、観光プランまで含めたトータルな提案を受けられます。手配をすべてお任せできる手軽さがあります。

【デメリット】

- 新幹線単体での予約は割高な場合がある: 新幹線のきっぷだけを予約する場合、割引はほとんどなく、むしろ手数料が上乗せされることもあります。安さを求めるなら、JR直轄のネット予約の方が有利です。

- 予約変更・キャンセルのルールが厳しい: 旅行会社のプランは「募集型企画旅行」という扱いになるため、JRのきっぷとはルールが異なります。列車の変更が一切できなかったり、キャンセル料が高く設定されていたりすることが多いです。

- 選択肢の制約: 利用できる列車や時間帯、座席が限定されている場合があります。

【どんな人におすすめ?】

宿泊を伴う旅行や出張を計画している方にとっては、最もコストパフォーマンスが高い選択肢となる可能性を秘めています。一方で、日帰りなど新幹線のみを利用する場合は、他の方法を検討するのが賢明です。

新幹線を最も安く予約する方法7選

ここからは、いよいよ本題である「新幹線を最も安く予約するための具体的な方法」を7つ、詳しく解説していきます。それぞれの方法には利用条件や割引率、メリット・デメリットがあります。ご自身の旅行スタイルや条件に合うものを探してみてください。

① JR各社のネット予約サービス・早割を利用する

現代において、最も手軽かつ効果的に新幹線を安くする方法が、JR各社が運営するインターネット予約サービスの「早割」を活用することです。乗車日の数週間前〜前日までに予約を済ませることで、通常料金から大幅な割引を受けられます。

【代表的な早割サービス】

- えきねっと(JR東日本):「お先にトクだ値」「お先にトクだ値スペシャル」

- 乗車日13日前の午前1時50分までの予約で約25%〜40%割引になる「お先にトクだ値」、乗車日20日前の午前1時50分までの予約で最大50%割引になる「お先にトクだ値スペシャル」など、非常に高い割引率を誇ります。

- 対象は東北・北海道、上越、北陸新幹線が中心です。

- エクスプレス予約/スマートEX(JR東海・西日本):「EX早特」シリーズ

- 東海道・山陽新幹線を対象に、乗車日の28日前、21日前、3日前など、予約日に応じた様々な「早特」商品があります。

- 「のぞみ」だけでなく、「ひかり」「こだま」限定のさらに安い商品も用意されています。

- e5489(JR西日本・四国・九州):「e早特」「WEB早特」

- 山陽・九州新幹線や北陸新幹線、在来線特急を対象に、早期予約で割引になるきっぷが多数あります。

【メリット】

- 割引率が高い: 条件が合えば、他のどの方法よりも安くなる可能性があります。

- 手軽さ: スマートフォン一つで予約から決済まで完結します。

- 選択肢の多さ: 様々な種類の早割商品があるため、自分の予定に合わせて選べます。

【デメリット・注意点】

- 対象列車・区間・座席数が限定: 全ての列車、全ての座席に早割が適用されるわけではありません。特に人気の時間帯は早々に売り切れます。

- 予約変更の制約: 通常のきっぷと違い、予約後の列車変更ができない、または変更すると割引が取り消されるなど、厳しい制約があります。

- 払い戻し手数料が高い: キャンセル時の手数料が、通常のきっぷよりも高く設定されていることがほとんどです。

- 申し込み期間が短い: 発売期間が限られているため、計画的に予約する必要があります。

確実に行程が決まっていて変更の可能性が低い場合には、この早割が最も強力な選択肢となるでしょう。

② 旅行会社のフリープランやツアーを利用する

宿泊を伴う旅行であれば、旅行会社が提供する「新幹線+宿泊」のセットプランが、トータルコストで見て最も安くなるケースが非常に多いです。これは「ダイナミックパッケージ」や「フリープラン」などと呼ばれています。

【なぜ安くなるのか?】

このプランは、JRのきっぷとは異なる「募集型企画旅行」という枠組みの商品です。旅行会社が団体客向けに確保した安い運賃・料金を個人旅行に適用できるため、新幹線とホテルを個別に予約するよりも格段に安く提供できるのです。

- 具体例: 東京-大阪間の往復新幹線(のぞみ指定席)の通常料金は約29,000円です。しかし、旅行会社のセットプランを探すと、同区間の往復新幹線とビジネスホテル1泊がセットで30,000円前後から見つかることも珍しくありません。これは実質的に、ほぼホテル代が無料になる計算です。

【メリット】

- 圧倒的なコストパフォーマンス: トータルの旅費を劇的に抑えられます。

- 手配の手間が省ける: 新幹線と宿の予約が一度で完了するため、非常に手軽です。

- 選択肢の豊富さ: JTBや日本旅行といった店舗型から、楽天トラベルやじゃらんなどのオンラインサイトまで、多くの会社がプランを提供しており、ホテルや時間の選択肢も豊富です。

【デメリット・注意点】

- 日帰り利用には不向き: 基本的に宿泊がセットになっているため、日帰り旅行では利用できません。

- 厳しい制約: 指定した列車に乗り遅れた場合はきっぷが無効になり、後続の自由席にも乗れないなど、JRの正規ルールとは異なる厳しい制約があります。予約の変更も原則としてできません。

- 宿泊先の選択肢: プランによって利用できるホテルが限定されます。

出張や観光で宿泊が伴う場合は、まずこのセットプランを検討することをおすすめします。

③ 金券ショップで回数券のばら売りを買う

かつて格安移動の代名詞だったのが、金券ショップで販売されている「新幹線回数券」のばら売りです。JRが法人向けなどに発行する6枚綴りの回数券を金券ショップが仕入れ、1枚ずつ販売しています。

【メリット】

- 当日でも安く買える: 事前予約の必要がなく、乗車当日に金券ショップに立ち寄れば、定価より数%〜10%程度安いきっぷが手に入ります。

- 手軽さ: ネット操作などが不要で、現金で手軽に購入できます。

【デメリット・注意点】

- 利用できない期間がある: ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の最繁忙期は、回数券自体が利用できません。

- 指定席の予約が別途必要: 金券ショップで買うのは指定席の引換券です。購入後、駅の「みどりの窓口」や指定席券売機で、乗りたい列車の指定席を予約する手続きが別途必要になります。

- 販売縮小・廃止の傾向: インターネット予約の普及に伴い、JR各社は回数券の販売を縮小・廃止しています。特に、東海道新幹線の主要区間の回数券は2022年3月をもって販売を終了しており、現在では入手が困難または不可能です。他の路線でも廃止が進んでおり、この方法は今後ますます使いにくくなるでしょう。

利用できる区間は限られてきていますが、急な出張などで当日安く移動したい場合には、まだ選択肢の一つとなりえます。

④ 株主優待券を活用する

JR各社(東日本、東海、西日本、九州)は、株主に対して運賃・料金が割引になる「株主優待券」を発行しています。この優待券は、株主でなくても金券ショップやフリマアプリなどで購入できます。

【割引率と特徴】

割引率は会社によって異なりますが、非常に魅力的です。

| 会社名 | 割引内容(優待券1枚あたり) |

|---|---|

| JR東日本 | 片道運賃・料金が4割引 |

| JR東海 | 片道運賃・料金が2割引(1枚で1名分、同時に2枚まで利用可) |

| JR西日本 | 片道運賃・料金が5割引 |

| JR九州 | 片道運賃・料金が5割引 |

| ※割引対象は自社エリア内に限るなどの条件があります。参照:JR各社公式サイト 株主優待情報 |

【メリット】

- 高い割引率: 特にJR西日本や九州の5割引、JR東日本の4割引は非常に強力です。

- 繁忙期でも利用可能: 回数券が使えないGW・お盆・年末年始でも利用できます。

- 対象列車の制限なし: 「のぞみ」や「みずほ」など、最速達タイプの列車にも割引が適用されます。

- 当日購入でもOK: 優待券さえあれば、乗車当日に窓口で購入しても割引が適用されます。

【デメリット・注意点】

- 優待券の購入費用がかかる: 金券ショップでの相場は、JR東日本・西日本の券で1枚数千円程度です。この購入費用を上回る割引額にならなければ、元が取れません。そのため、長距離区間で利用するほどお得になります。

- 窓口での購入が必要: 優待券を利用したきっぷは、基本的に駅の「みどりの窓口」で購入する必要があります。(一部、券売機やネットで対応可能な場合もあり)

東京-新函館北斗(JR東日本)、新大阪-博多(JR西日本)、博多-鹿児島中央(JR九州)といった長距離を移動する際には、大きな威力を発揮する方法です。

⑤ 学生割引(学割)を利用する

JRから指定を受けた中学校、高校、大学、専修・各種学校の学生・生徒が利用できる制度です。

【割引内容】

- 片道の営業キロが101km以上の区間を利用する場合、普通乗車券の運賃が2割引になります。

【重要な注意点】

- 割引対象は「運賃」のみです。新幹線に乗るために必要な「特急料金」は割引されません。

- そのため、トータルの金額が2割引になるわけではない点に注意が必要です。

【利用方法】

- 通っている学校の事務室などで「学生・生徒旅客運賃割引証(学割証)」を発行してもらいます。

- 駅の「みどりの窓口」などで、学割証を提出してきっぷを購入します。

【メリット】

- 帰省や就職活動など、長距離を移動する学生にとっては確実な割引手段です。

- 後述する「往復割引」との併用も可能です。

【デメリット】

- 事前に学校で学割証を発行してもらう手間がかかります。

- 割引が運賃部分に限られるため、思ったほど安くならないと感じる場合もあります。

⑥ 往復割引を利用する

長距離を往復で利用する場合に自動的に適用される割引制度です。

【適用条件】

- JR線の片道の営業キロが601km以上ある区間を、往復で利用する場合。

【割引内容】

- 往路(ゆき)と復路(かえり)の「運賃」が、それぞれ1割引になります。

【重要な注意点】

- 学割と同様、割引対象は「運賃」のみで、「特急料金」は割引されません。

【メリット】

- 特別な申し込みは不要で、条件を満たす往復乗車券を購入すれば自動的に適用されます。

- 学割との併用が可能です。併用した場合、まず往復割引で運賃が1割引になり、そこからさらに学割で2割引が適用されるため、よりお得になります。

【デメリット・注意点】

- 適用されるのが「片道601km以上」とかなり長距離に限定されます。

- 主な適用区間の例: 東京 ⇔ 新山口・博多、東京 ⇔ 岡山・広島、名古屋 ⇔ 博多など。

- 東京-新大阪間(営業キロ552.6km)は適用対象外なので注意が必要です。

⑦ 「ぷらっとこだま」などの企画きっぷを利用する

JRや関連旅行会社が販売する、特定の列車や区間を非常にお得に利用できる特別なきっぷです。その代表格が、JR東海ツアーズが販売する「ぷらっとこだま」です。

【ぷらっとこだまの特徴】

- 対象列車: 東海道新幹線の各駅停車「こだま」号限定。

- 商品形態: これは通常のきっぷではなく、「募集型企画旅行商品」です。そのため、乗り遅れた際の救済措置がないなど、独自の厳しいルールが適用されます。

- 料金: 通常のきっぷより大幅に安い価格設定になっています。例えば、東京-新大阪間が11,000円台で利用できることもあります。(料金は時期により変動)

- 特典: 1ドリンク引換券(ソフトドリンクまたはビール類)が付いてくるのも魅力です。

【メリット】

- とにかく安い。時間に余裕があるなら最高のコストパフォーマンスを発揮します。

- ドリンクが付いてくるお得感。

【デメリット・注意点】

- 時間がかかる: 「こだま」号利用のため、「のぞみ」号に比べて大幅に所要時間が長くなります(東京-新大阪間で約4時間)。

- 乗り降りの駅が指定: 決められた駅でしか乗り降りできません。

- 乗り遅れは無効: 指定した列車に乗り遅れた場合、きっぷは完全に無効となり、後続列車には一切乗車できません。払い戻しもありません。

- 予約・変更の制約: 事前予約が必須で、予約後の変更は一切できません。

時間に余裕があり、絶対に乗り遅れない自信があるという方には、非常に魅力的な商品です。このほかにも、各社から期間限定や地域限定のお得な企画きっぷが発売されることがあるため、旅行前には公式サイトをチェックしてみるのがおすすめです。

安く乗りたい人向け!主要ネット予約サービス一覧

新幹線を安く、そして便利に利用するための鍵は、インターネット予約サービスを使いこなすことです。しかし、JR各社がそれぞれ独自のサービスを展開しているため、「どれを使えばいいの?」と迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、安さを重視する方向けに、主要な5つのネット予約サービスの特徴を比較・整理します。

以下の比較表で、各サービスの概要を掴んでみましょう。

| サービス名 | 運営会社 | 主な対象エリア | 年会費 | 主な割引サービス | チケットレス乗車 |

|---|---|---|---|---|---|

| えきねっと | JR東日本 | 東北・上越・北陸・北海道新幹線など | 無料 | お先にトクだ値(最大50%割引) | ◯ (新幹線eチケット) |

| スマートEX | JR東海/西日本/九州 | 東海道・山陽・九州新幹線 | 無料 | EX早特、EX予約サービス(一部) | ◯ (交通系ICカード) |

| エクスプレス予約 | JR東海/西日本 | 東海道・山陽新幹線 | 1,100円(税込) | EX予約サービス(通年割引)、EX早特 | ◯ (EX-ICカード/交通系ICカード) |

| e5489 | JR西日本/四国/九州 | 山陽・北陸・九州新幹線、在来線特急 | 無料 | eきっぷ、WEB早特、e早特 | ◯ (チケットレス特急券など) |

| JR九州インターネット列車予約 | JR九州 | 九州新幹線、在来線特急 | 無料 | 九州ネットきっぷ、ネット早特 | ◯ (QRコードなど) |

| 参照:JR各社、各予約サービス公式サイト |

えきねっと(JR東日本)

JR東日本が運営する、国内最大級のネット予約サービスです。東北・北海道、上越、北陸といった東日本エリアの新幹線に強みを持ちますが、全国の新幹線の予約も可能です。

【最大の特徴】

- 「お先にトクだ値スペシャル」の圧倒的な割引率です。乗車20日前までの予約で、運賃・料金が50%割引になることもあり、価格面でのインパクトは絶大です。東京から新函館北斗、秋田、新青森といった長距離区間で特に威力を発揮します。

- 貯まるポイントは「JRE POINT」。貯まったポイントをきっぷの購入代金に充当できるほか、Suicaへのチャージや駅ビルでの買い物にも使え、汎用性が高いのが魅力です。

【利用のポイント】

- 「新幹線eチケット」サービスを利用すれば、手持ちの交通系ICカードやモバイルSuicaを登録するだけでチケットレス乗車ができます。

- 東日本・北海道エリアへ旅行・出張する際は、まず「えきねっと」の早割をチェックするのが基本です。

【注意点】

- 東海道・山陽新幹線(東京~博多間)の予約も可能ですが、スマートEXやエクスプレス予約のような専用の割引は少なく、きっぷの受け取りが必要になるなど、利便性で劣る場合があります。

スマートEX(JR東海・JR西日本・JR九州)

東海道・山陽・九州新幹線(東京~鹿児島中央間)を利用する際に、最も手軽に始められるサービスです。

【最大の特徴】

- 年会費が無料で、手持ちの交通系ICカードとクレジットカードを登録するだけですぐに利用を開始できる手軽さにあります。面倒な専用カードの発行などは一切不要です。

- 「思い立ったらすぐ予約」というコンセプトで、アプリやサイトの操作性もシンプルで直感的です。

【利用のポイント】

- 割引率は次に紹介する「エクスプレス予約」に劣りますが、「EX早特」など早期予約による割引は用意されています。

- たまにしか東海道新幹線に乗らないけれど、窓口に並ばずスマートに乗りたい、というライトユーザーに最適です。

【注意点】

- 頻繁に利用する場合、通年で割引が適用される「エクスプレス予約」の方がトータルでお得になります。年会費の元が取れるかどうか(目安は東京~新大阪間を年に1往復以上)が、どちらを選ぶかの分かれ目です。

エクスプレス予約(JR東海・JR西日本)

東海道・山陽新幹線(東京~博多間)を頻繁に利用するビジネスパーソンやヘビーユーザー向けの、有料会員制サービスです。

【最大の特徴】

- 年会費1,100円(税込)が必要な代わりに、1年中いつでも割引価格できっぷを購入できます。早割だけでなく、通常予約(EX予約サービス)でも、東京~新大阪間の「のぞみ」が定価より1,000円以上安くなります。

- 「EX早特」の種類もスマートEXより豊富で、割引率も高く設定されています。

- 利用実績に応じてポイントが貯まり、一定数に達すると普通車指定席の料金でグリーン車にアップグレードできる「グリーンプログラム」も大きな魅力です。

【利用のポイント】

- 出張などで年に何度も東海道・山陽新幹線を利用するなら、年会費を払ってでも加入する価値は十分にあります。

- チケットレス乗車はもちろん、予約の変更が発車直前まで何度でも手数料無料でできるなど、急な予定変更にも柔軟に対応できる利便性の高さもビジネス利用に向いています。

e5489(JR西日本・JR四国・JR九州)

JR西日本が中心となって運営するサービスで、山陽新幹線、北陸新幹線、そしてJR西日本・四国・九州エリアの豊富な在来線特急の予約に強みを発揮します。

【最大の特徴】

- カバーエリアの広さと、地域に密着した多様な割引商品が魅力です。山陽・九州新幹線直通の「スーパー早特きっぷ」や、北陸新幹線向けの「eきっぷ」「WEB早特」など、利用区間に応じたお得なきっぷが見つかります。

- きっぷの受け取り場所がJR西日本・四国・九州の駅だけでなく、一部JR東海やJR東日本の駅でも可能なため、利便性が高いのも特徴です。

【利用のポイント】

- 関西・北陸・山陽・四国・九州エリアをまたぐ旅行や、新幹線と在来線特急を乗り継ぐような旅程を組む際に非常に便利です。

- チケットレスサービスも区間や列車に応じて提供されています。

JR九州インターネット列車予約(JR九州)

その名の通り、JR九州が運営する予約サービスで、九州新幹線やD&S列車(デザイン&ストーリー列車)をはじめとする九州内の列車予約に特化しています。

【最大の特徴】】

- 「九州ネットきっぷ」「九州ネット早特」といった、九州内の移動に特化した割引率の高いきっぷが豊富に用意されています。特に「ネット早特7」などは割引率が高く、九州内での移動コストを大幅に削減できます。

- 貯まるポイントは「JRキューポ」。JR九州グループの様々なサービスで利用できます。

【利用のポイント】

- 博多から熊本・鹿児島中央への九州新幹線利用や、人気の観光特急を予約する際には必須のサービスです。

- 山陽新幹線(新大阪~博多)の予約も可能ですが、割引は九州新幹線関連が中心です。

- QRコードを使ったチケットレス乗車など、独自のサービスも展開しています。

まとめると、利用したい新幹線のエリアによって使い分けるのが賢い選択です。

- 東日本・北海道方面 → えきねっと

- 東海道・山陽新幹線 → ライトユーザーはスマートEX、ヘビーユーザーはエクスプレス予約

- 西日本・北陸・四国方面 → e5489

- 九州方面 → JR九州インターネット列車予約

ネットでの新幹線予約から乗車までの流れ

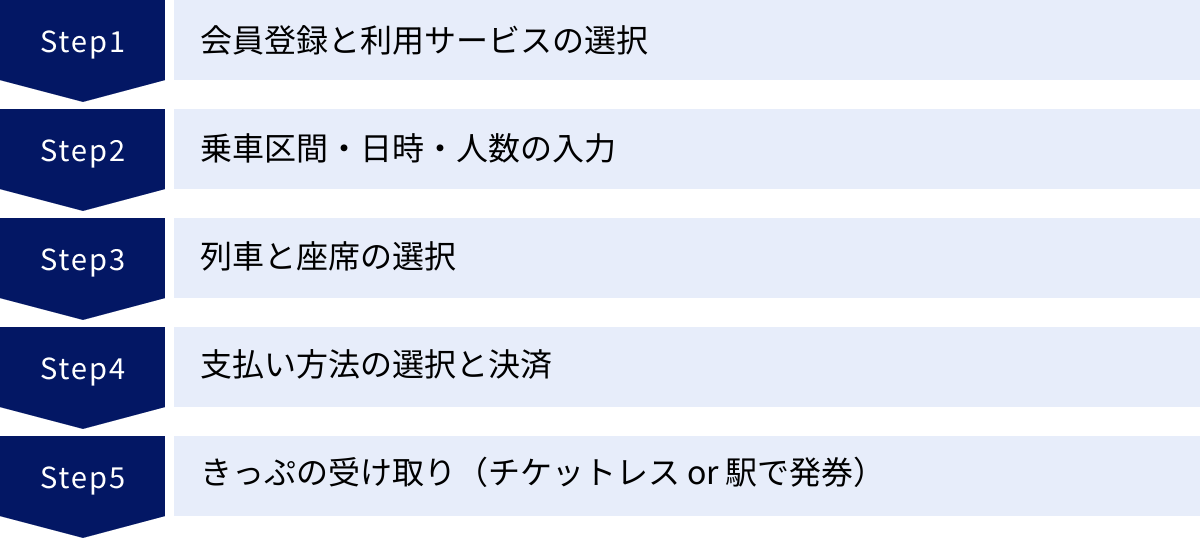

インターネット予約は便利ですが、初めて利用する方にとっては少し戸惑うこともあるかもしれません。ここでは、一般的なネット予約サイトやアプリを利用して、会員登録から実際の乗車までの一連の流れを、5つのステップに分けて分かりやすく解説します。

会員登録と利用サービスの選択

まず最初のステップは、利用する予約サービスを選び、会員登録を済ませることです。

- サービスの選択: 前の章で解説した通り、自分が主に利用する新幹線のエリアによって最適なサービスは異なります。

- 東海道・山陽新幹線(東京~博多)がメインなら: 「スマートEX」(手軽・無料)か「エクスプレス予約」(お得・有料)

- 東北・上越・北陸新幹線(東京~北方面)がメインなら: 「えきねっと」

- 西日本・九州方面がメインなら: 「e5489」や「JR九州インターネット列車予約」

- 公式サイト・アプリへアクセス: 選んだサービスの公式サイトにアクセスするか、公式アプリをスマートフォンにダウンロードします。

- 会員登録手続き: 画面の案内に従って、会員登録を行います。一般的に以下の情報が必要になります。

- 氏名、生年月日、性別

- メールアドレス、電話番号

- クレジットカード情報: 決済に利用するクレジットカードを登録します。これが基本の支払い方法となります。

- 交通系ICカード番号: チケットレス乗車を利用する場合、手持ちのSuicaやICOCAなどの裏面に記載されている17桁の番号を登録します。

この登録作業は初回のみです。一度済ませてしまえば、次回からはログインするだけでスムーズに予約手続きに進めます。

乗車区間・日時・人数の入力

会員登録(またはログイン)が完了したら、いよいよきっぷの予約です。トップページには通常、予約情報の入力フォームがあります。

- 乗車区間: 「出発駅」と「到着駅」を入力します。(例:東京 → 新大阪)

- 乗車日時: 乗車したい「日付」と「時刻」を指定します。時刻は「10:00頃」のように大まかに指定するか、「10:15発」のように具体的に指定します。

- 人数: 乗車する人数(大人、こども)を入力します。

- 往復・片道の選択: 片道のみか、往復で予約するかを選択します。往復で予約すると、帰りのきっぷも同時に手配できます。

全ての情報を入力したら、「検索」や「列車を検索する」といったボタンを押して次に進みます。

列車と座席の選択

入力した条件に合う列車の一覧が表示されます。ここが予約の核心部分です。

- 列車を選択する: 条件に合う時刻の前後の列車が、列車名(のぞみ、はやぶさ等)、発着時刻、所要時間、空席状況(◯:空席あり, △:残りわずか, ×:満席)などと共に一覧で表示されます。乗りたい列車を選びましょう。早割などの割引が適用される列車には、その旨が表示されていることが多いです。

- 座席の種類を選択する: 普通車、グリーン車、グランクラス(一部列車のみ)など、希望する座席の等級を選びます。

- 座席位置を指定する: 多くのサービスでは、ここからさらに細かい座席位置を指定できます。

- 窓側/通路側: 大まかに窓側か通路側かを選びます。

- シートマップ(座席表)で指定: 車両の座席配置図が表示され、空いている席の中から好きな場所をピンポイントで選べます。コンセントの有無やデッキからの距離などを考慮して選ぶと、より快適な移動になります。

希望の座席が確保できたら、次の決済ステップに進みます。

支払い方法の選択と決済

予約内容の最終確認画面が表示されます。乗車日時、区間、列車、座席、そして合計金額をしっかりと確認しましょう。

- 支払い方法の選択: 基本的には会員登録時に設定したクレジットカードで決済されます。サービスによっては、貯まったポイントを支払いに充当することも可能です。

- 決済の実行: 内容に問題がなければ、「購入」や「予約を確定する」といったボタンを押します。これで予約と決済が完了します。

- 予約完了: 予約が完了すると、予約番号などが記載された完了画面が表示され、登録したメールアドレスにも確認メールが届きます。この予約番号は、きっぷの受け取りや問い合わせの際に必要になることがあるので、大切に保管しましょう。

きっぷの受け取り(チケットレス or 駅で発券)

予約が完了したら、最後に乗車するための準備をします。方法は大きく分けて2つです。

① チケットレス乗車(推奨)

会員登録時に交通系ICカードを紐づけている場合、きっぷを発券する必要は一切ありません。

- 乗車方法: 乗車当日は、予約時に登録した交通系ICカード(Suica, ICOCAなど)を新幹線の自動改札機にタッチするだけです。これでスムーズに改札を通過し、指定された号車・座席に向かいます。

- メリット: 駅で発券する手間と時間を完全に省略でき、きっぷの紛失リスクもありません。非常にスマートで便利なため、特別な理由がなければチケットレス乗車が断然おすすめです。

② 駅でのきっぷ発券

チケットレス乗車を利用しない場合や、一部の割引切符などで発券が必要な場合は、乗車前に駅できっぷを受け取る必要があります。

- 受け取り場所: JR各社の主要駅にある「指定席券売機」または「みどりの窓口」。

- 必要なもの:

- 予約時に使用したクレジットカード: 本人確認と決済情報認証のため、ほぼ必須です。

- 予約番号

- 会員登録時に設定した電話番号など

- 受け取り方法: 指定席券売機の画面で「インターネット予約の受け取り」といったメニューを選択し、画面の案内に従ってクレジットカードを挿入したり、予約番号を入力したりします。

- 注意点: 乗車直前は券売機や窓口が混雑することがあります。時間に余裕を持って、できれば前日までに発券を済ませておくと安心です。

この一連の流れを理解しておけば、誰でも簡単にネット予約を使いこなすことができます。

知っておくと安心!新幹線予約のQ&A

新幹線の予約や乗車に際しては、予期せぬトラブルや疑問が生じることもあります。「もし乗り遅れたら?」「予約の変更はできる?」「きっぷをなくしたら?」など、多くの人が不安に感じる点について、Q&A形式で分かりやすく解説します。事前に知っておけば、いざという時に慌てず対処できます。

予約した新幹線に乗り遅れた場合はどうなる?

予定外のトラブルで、予約していた指定席の新幹線に間に合わなかった…そんな時でも、きっぷの種類によっては救済措置があります。

【原則:指定席特急券は無効になる】

まず大原則として、指定席特急券は、指定された列車の発車時刻を過ぎると効力を失い、無効となります。払い戻しもできません。

【救済措置:後続列車の自由席に乗車可能】

ただし、乗り遅れてしまった場合でも、きっぷを完全にあきらめる必要はありません。JRの正規のきっぷ(駅の窓口や券売機、ネットの通常料金で購入したきっぷ)であれば、以下の救済措置が適用されます。

- 乗り遅れた当日に限り、後続の同区間を走る新幹線の「自由席」に乗車できます。

- 追加料金は不要で、特別な手続きも必要ありません。持っている特急券でそのまま自由席車両に乗車します。

【全車指定席の列車の場合】

東北・北海道新幹線の「はやぶさ」「こまち」や、北陸新幹線の「かがやき」のように、自由席がなく全車両が指定席の列車の場合はどうなるのでしょうか。

- この場合も救済措置があり、後続の同種列車のデッキなどに「立ち席」で乗車することが認められています。ただし、もちろん空席があっても座ることはできません。

【最も重要な注意点:旅行商品や一部の早割きっぷは対象外!】

この救済措置が適用されるのは、あくまでJRが発行する正規のきっぷに限られます。以下のきっぷは、乗り遅れると完全に無効となり、一切の救済がないので最大限の注意が必要です。

- 旅行会社のセットプラン(「新幹線+宿泊」など)のきっぷ

- JR東海ツアーズの「ぷらっとこだま」

- ネット予約の早割商品の一部(「お先にトクだ値」など、商品によって規定が異なる)

これらのきっぷは「特定の列車・設備を利用すること」を条件に格安になっているため、指定された列車以外には乗車できません。乗り遅れた場合は、新たに乗車券・特急券を定価で買い直す必要があります。格安きっぷを購入した際は、乗り遅れのリスクを十分に理解しておきましょう。

予約の変更や払い戻しはできる?

予定が変わって、予約した新幹線の日時や区間を変更したい、あるいはキャンセルしたいというケースもよくあります。このルールも、きっぷの種類によって大きく異なります。

【きっぷの種類ごとのルール】

| きっぷの種類 | 予約の変更 | 払い戻し(キャンセル) |

|---|---|---|

| 通常のきっぷ (駅窓口・券売機・ネット定価) |

出発時刻前なら1回まで手数料無料で変更可能。 2回目以降は払い戻しの上、再購入扱い。 |

手数料(※)を支払えば可能。 |

| ネットの早割系きっぷ (トクだ値、EX早特など) |

変更に多くの制約あり。変更不可、または変更すると割引が失われる場合が多い。 | 可能だが、手数料が通常より高額に設定されていることが多い。(例:30%~50%) |

| 旅行商品 (セットプラン、ぷらっとこだま) |

原則として一切変更不可。 | 可能だが、旅行業法に基づく高い取消料がかかる。出発日に近いほど高額になる。 |

※通常のきっぷの払い戻し手数料(出発2日前まで):指定席特急券340円、乗車券220円など。

【予約変更のポイント】

- 通常のきっぷの強み: 出発前なら1回無料で変更できる柔軟性は、予定が不確定な場合に大きなメリットです。

- ネット予約での変更: エクスプレス予約やスマートEXでは、アプリやサイト上で発車時刻の直前まで何度でも手数料無料で変更できるサービスがあり、非常に便利です。ただし、これは割引が適用されない予約の場合が主です。

【払い戻しのポイント】

- 早めに手続きする: 払い戻し手数料は、出発日の2日前までと、前日・当日で金額が変わることがあります。キャンセルが決まったら、できるだけ早く手続きを行いましょう。

- 早割きっぷは要注意: 安さの代償として、払い戻し手数料は非常に高く設定されています。「キャンセルするかもしれない」という場合は、あえて早割を選ばないという判断も重要です。

予約する際には、価格だけでなく、こうした変更・払い戻しの条件もしっかりと確認しておくことが、無駄な出費を避けるコツです。

きっぷを紛失した場合の対処法

紙のきっぷをうっかりなくしてしまった場合、残念ながら無料で再発行してもらうことはできません。以下の手順で対処する必要があります。

- 紛失した旨を駅係員に申告する: 改札口や「みどりの窓口」の係員に、きっぷを紛失したことを伝えます。

- 同じ区間のきっぷを再度購入する: なくしたきっぷと全く同じ区間・種類のきっぷを、もう一度定価で購入しなければなりません。これを「紛失再発行」といいます。

- 「紛失再」の証明をもらう: 再購入したきっぷに、「紛失再」または「再収受」といった証明の印を押してもらいます。この証明がないと、後で払い戻しができないので必ず受けてください。

- 1年以内に元のきっぷが見つかった場合: もし、なくしたと思っていた元のきっぷが1年以内に見つかったら、その「元のきっぷ」と「紛失再の証明があるきっぷ」の両方を「みどりの窓口」に持って行きます。

- 手数料を引いて払い戻し: 係員が確認の上、再購入したきっぷの代金から、所定の手数料(指定席特急券340円+乗車券220円など)を差し引いた金額が払い戻されます。

【紛失リスクをなくすには?】

この面倒な手続きと一時的な二重払いを避ける最善の方法は、「チケットレスサービス」を利用することです。交通系ICカードやQRコードが電子的なきっぷの代わりになるため、物理的にきっぷを紛失する心配がありません。安全・安心の観点からも、ネット予約+チケットレス乗車は強く推奨されます。

繁忙期(GW・お盆・年末年始)はいつ予約するべき?

ゴールデンウィーク、お盆、年末年始といった国民的な大型連休期間は、新幹線の予約が最も困難になります。席を確保するためには、戦略的なアプローチが必要です。

【基本戦略:発売開始と同時に動く】

- 乗車日1ヶ月前の午前10時に予約する: これが基本中の基本です。特に帰省ラッシュのピーク日やUターンラッシュのピーク日は、発売開始から数分で満席になることもあります。

- 「事前受付」を最大限活用する: ネット予約の「事前受付」サービスに、受付開始と同時に申し込んでおきましょう。これで、発売日に自動で予約手続きを行ってくれます。ただし、前述の通り確保を確約するものではないため、「取れたらラッキー」くらいの気持ちで臨み、取れなかった場合の次善の策も考えておきます。

【もし発売日に取れなかったら?】

- キャンセル待ちを狙う: 発売日に満席でも、あきらめるのはまだ早いです。旅行の計画変更などで、必ずキャンセルが出てきます。特に、乗車日の数日前〜前日になると、仮押さえしていたきっぷが解放されることがあります。こまめに予約サイトをチェックしましょう。

- 時間帯や列車をずらす: ピークの時間帯(午前中の下り、午後の上りなど)を避け、早朝や深夜に近い列車を狙うと、空席が見つかる可能性が高まります。

- 各駅停車タイプを狙う: 「のぞみ」や「はやぶさ」が満席でも、各駅停車の「こだま」「ひかり」「やまびこ」などには空席が残っていることがあります。時間はかかりますが、確実に移動するための選択肢です。

- グリーン車やグランクラスを検討する: 普通車よりは料金が高いですが、その分競争率も低くなります。どうしてもその日に移動しなければならない場合の最終手段として検討の価値はあります。

繁忙期の予約は情報戦です。早めの行動と、複数の選択肢を持っておくことが成功の鍵となります。

まとめ

今回は、新幹線の予約を最も安くする方法を中心に、予約の基本から具体的なテクニック、便利なネットサービス、そして知っておくと安心なQ&Aまで、幅広く解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントを改めて整理します。

- 新幹線を安くする基本は「早く、ネットで」予約することです。特にJR各社が提供する「早割」(えきねっとトクだ値、EX早特など)は割引率が高く、最も効果的な節約方法の一つです。

- 宿泊を伴う旅行や出張では、旅行会社の「新幹線+宿泊」セットプランが最強の選択肢になり得ます。個別に手配するより、トータルコストを劇的に抑えられる可能性があります。

- 株主優待券、学割、往復割引といった制度も、利用条件が合えば大きな割引に繋がります。特に株主優待券は、繁忙期に長距離を移動する際に威力を発揮します。

- 予約方法は多様化しており、それぞれのメリット・デメリットを理解することが重要です。利便性、価格、変更の柔軟性などを考慮し、自分の旅のスタイルに合った方法を選びましょう。

- 現代の新幹線利用において、ネット予約と「チケットレス乗車」の組み合わせは、もはやスタンダードです。発券の手間や紛失のリスクがなく、割引の恩恵も受けやすいため、積極的に活用することをおすすめします。

新幹線は、日本の技術と時間の正確さを象徴する素晴らしい交通機関です。しかし、その利用には決して安くない費用がかかります。本記事で紹介した知識やテクニックを一つでも活用すれば、これまでよりもずっと賢く、そしてお得に新幹線の旅を計画できるはずです。

次の出張や旅行の際には、ぜひこれらの方法を試してみてください。快適で経済的な新幹線の旅が、あなたを待っています。