国内旅行や出張の計画を立てる際、移動コストの大部分を占めるのが航空券の費用です。特に、できるだけ費用を抑えて旅行を楽しみたい、あるいは出張経費を節約したいと考える方にとって、格安航空券の探し方や予約方法は非常に重要な情報となります。しかし、一言で「格安航空券」と言っても、LCC(格安航空会社)と大手航空会社(FSC)の違い、予約するタイミング、利用するべき比較サイトなど、知っておくべき知識は多岐にわたります。

この記事では、国内線の航空券をできるだけ安く手に入れるための具体的な方法を、網羅的かつ分かりやすく解説します。航空会社の種類やそれぞれの特徴、価格差が生まれる仕組みといった基本的な知識から、セール情報の上手な活用法、最適な予約時期の見極め方、おすすめの航空券比較サイトまで、格安航空券予約のすべてを徹底的に掘り下げます。

この記事を読めば、ご自身の旅行スタイルや予算に最適な航空券を見つけ、賢く予約するための確かな知識が身につくでしょう。 これから国内旅行や出張の予定がある方は、ぜひ最後までご覧いただき、お得な空の旅を実現してください。

目次

国内線の航空会社は主に2種類

日本の国内線を運航する航空会社は、そのビジネスモデルや提供するサービス内容によって、大きく「LCC(格安航空会社)」と「大手航空会社(FSC)」の2種類に分類されます。この2つの違いを理解することが、自分に合った航空券を選ぶための第一歩です。それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。

LCC(格安航空会社)とは

LCCは「Low-Cost Carrier(ローコストキャリア)」の略称で、日本語では「格安航空会社」と呼ばれます。その名の通り、徹底したコスト削減によって、従来の航空会社よりも大幅に安い運賃を提供することを最大の特徴としています。

LCCが低価格を実現できる背景には、以下のような独自のビジネスモデルがあります。

- 機材の統一: 運航する航空機の機種を単一(または少数)に絞ることで、操縦士の訓練コスト、整備部品の管理コスト、整備士の育成コストなどを削減しています。

- サービスの簡素化・有料化: 機内でのドリンクサービスや食事、毛布の貸し出し、座席指定、受託手荷物といった従来は無料だったサービスを、必要な人だけが購入する「オプション(有料)」として提供します。これにより、航空券の基本料金を極限まで下げることが可能になります。

- 運航効率の最大化: 空港での駐機時間を短縮し、1機の航空機が1日に何度もフライトを行うことで、機材の稼働率を高めています。また、使用する空港を、利用料が比較的安い地方空港や、主要空港のLCC専用ターミナルに限定することもあります。

- オンライン直販中心: 航空券の販売を自社のウェブサイトやアプリに集中させ、旅行代理店への手数料を削減しています。

LCCのメリットは、何と言ってもその圧倒的な価格の安さにあります。特にセールやキャンペーンを利用すれば、大手航空会社の数分の一の価格で移動できることも珍しくありません。とにかく移動コストを抑えたい学生旅行や、短期間の気軽な一人旅など、価格を最優先する場合には最適な選択肢と言えるでしょう。

一方で、デメリットも存在します。サービスの多くが有料であるため、あれこれとオプションを追加していくと、結果的に大手航空会社と変わらない価格になることもあります。また、予約の変更やキャンセルに対する規定が非常に厳しく、手数料が高額であったり、一切払い戻しが不可であったりする場合がほとんどです。さらに、遅延や欠航が発生した際の補償(他社便への振替など)も限定的であることが多く、柔軟な対応は期待しにくい側面があります。

LCCは、「移動」という基本的な機能に特化したサービスと割り切り、付帯サービスは不要と考える人や、スケジュールが確定しており変更の可能性が低い旅行に適していると言えます。

大手航空会社(FSC)とは

FSCは「Full-Service Carrier(フルサービスキャリア)」の略称で、日本ではANA(全日本空輸)やJAL(日本航空)がこれに該当します。従来から存在する一般的な航空会社を指し、その名の通り、充実したサービスを航空券の価格に含めて提供するのが特徴です。レガシーキャリア(Legacy Carrier)とも呼ばれます。

FSCのビジネスモデルは、LCCとは対照的です。

- 多様な機材: 短距離から長距離まで、路線の特性に合わせて様々な大きさや種類の航空機を運用しています。

- 包括的なサービス: 航空券の価格には、無料のドリンクサービス、路線によっては軽食や機内食、機内エンターテイメント(映画、音楽など)、受託手荷物、毛布の貸し出しといったサービスが含まれています。

- 利便性の高い空港利用: 主に主要都市の主要空港(ハブ空港)を拠点とし、利便性の高いターミナルを使用します。乗り継ぎの利便性も考慮されています。

- 広範な販売網: 自社ウェブサイトだけでなく、旅行代理店や提携サイトなど、多様なチャネルで航空券を販売しています。

FSCの最大のメリットは、その手厚いサービスと信頼性の高さです。追加料金を気にすることなく快適な空の旅を楽しめるほか、予約の変更やキャンセルにも比較的柔軟に対応できる運賃プランが用意されています。万が一、遅延や欠航が発生した場合でも、自社の後続便や提携航空会社の便への振替、状況に応じた宿泊施設や交通費の補償など、手厚いサポートが期待できます。

また、マイレージプログラムが充実しており、フライトや提携サービスの利用でマイルを貯め、特典航空券や座席のアップグレードなどに交換できる点も大きな魅力です。

デメリットとしては、LCCと比較して航空券の価格が高めに設定されている点が挙げられます。ただし、後述する「早割」などの割引運賃をうまく利用すれば、LCCと遜色ない価格で予約できることもあります。

FSCは、快適な移動を求めるビジネス利用、小さな子供連れの家族旅行、スケジュールの変更が予想される場合など、価格だけでなくサービス品質や安心感を重視する方に適しています。LCCとFSC、どちらが良い・悪いということではなく、それぞれの特性を理解し、ご自身の旅の目的や予算、価値観に合わせて使い分けることが賢い航空券選びの鍵となります。

LCCと大手航空会社の7つの違いを比較

LCC(格安航空会社)と大手航空会社(FSC)、この2つの選択肢を賢く使い分けるためには、具体的な違いを深く理解しておくことが不可欠です。ここでは、航空券選びで特に重要となる7つの項目に焦点を当て、両者の違いを徹底的に比較・解説します。

| 比較項目 | LCC(格安航空会社) | 大手航空会社(FSC) |

|---|---|---|

| ① 航空券の価格 | 非常に安い。ただしサービスは別料金。 | 比較的高め。ただしサービスは込み。 |

| ② 機内サービス | 原則有料(ドリンク、食事、エンタメ等)。 | 原則無料(ドリンク、食事、エンタメ等)。 |

| ③ 座席の広さ | 狭め。シートピッチが短い傾向。 | 比較的広い。クラス別に広さが異なる。 |

| ④ 手荷物のルール | 厳しい。受託手荷物は有料が基本。 | 比較的寛容。一定量まで無料。 |

| ⑤ 予約変更・キャンセル | 厳しい。高額な手数料または不可。 | 柔軟。運賃種別により手数料無料で可能。 |

| ⑥ 運行路線と便数 | 限定的。需要の高い路線に集中。 | 広範。地方路線も多く、便数も豊富。 |

| ⑦ 遅延・欠航時の対応 | 限定的(自社便振替・払戻し)。 | 手厚い(他社便振替、補償など)。 |

① 航空券の価格

最も顕著な違いは、航空券の基本料金です。LCCは、徹底したコスト削減により、FSCの半額以下、時には数分の一という価格で航空券を提供します。これは、移動手段としての基本的な価値(A地点からB地点へ移動すること)のみを切り出して価格設定しているためです。

一方、FSCの航空券価格は比較的高めに設定されています。しかし、この価格には後述する様々なサービス(手荷物、ドリンク、座席指定など)の料金が最初から含まれています。そのため、LCCで有料オプションを複数追加した場合、最終的な支払額がFSCの割引運賃を上回ってしまう「価格の逆転現象」が起こる可能性がある点には注意が必要です。

価格を比較する際は、表示されている金額だけでなく、自分が必要とするサービス(受託手荷物や座席指定など)の料金を含めた「総額」で判断することが重要です。

② 機内サービス

機内で提供されるサービスは、両者の思想の違いが明確に表れる部分です。

- FSC(フルサービスキャリア):

- ドリンク: ソフトドリンク(ジュース、お茶、コーヒーなど)や、路線によってはアルコール類が無料で提供されます。

- 食事・軽食: 長距離路線では食事が、短距離路線でもお菓子などが提供されることがあります。

- 機内エンターテイメント: 各座席に設置された個人用モニターで映画や音楽、ゲームを楽しめたり、機内Wi-Fiが無料で利用できたりします。

- その他: ブランケット(毛布)や枕、雑誌・新聞なども無料で利用できます。

- LCC(格安航空会社):

- すべてが原則有料: ドリンク、スナック菓子、食事、ブランケットの貸し出しなど、ほぼすべてのサービスが有料のオプション扱いです。

- エンターテイメント: 個人用モニターはなく、機内誌も簡素なものか、ない場合が多いです。機内Wi-Fiも有料または提供がないことがほとんどです。

快適な時間を過ごしたいならFSC、機内では寝るだけ・本を読むだけなどサービスが不要ならLCC、というように、機内での過ごし方を基準に選ぶのも一つの方法です。

③ 座席の広さ

座席の快適性、特に「広さ」も大きな違いです。座席の前後間隔は「シートピッチ」という指標で表されますが、一般的に以下の傾向があります。

- FSC: シートピッチは約79cm~86cm程度が標準的で、比較的ゆとりのある設計です。普通席(エコノミークラス)のほか、追加料金でより広い「クラスJ」(JAL)や「プレミアムクラス」(ANA)といった上位クラスを選択することもできます。

- LCC: シートピッチは約71cm~74cm程度と、FSCに比べて狭くなっています。1機あたりの座席数を増やすことで運航効率を高めるための設計であり、大柄な方や長時間のフライトでは窮屈に感じる可能性があります。ただし、LCCでも追加料金を支払うことで、足元の広い座席(非常口座席や最前列など)を指定できます。

身長が高い方や、フライト中にPC作業などをしたい方は、FSCを選ぶか、LCCで足元の広い座席を確保することを検討するとよいでしょう。

④ 手荷物のルールと料金

手荷物のルールは非常に重要で、追加料金が発生しやすいポイントです。

- FSC:

- 機内持ち込み手荷物: 10kgまで無料が一般的です(身の回り品1個+手荷物1個)。

- 受託手荷物(預け荷物): 普通席の場合、20kgまで無料。個数制限はなく、重量内であれば何個でも預けられます(ANA/JALの場合)。上位クラスでは無料枠がさらに拡大します。

- LCC:

- 機内持ち込み手荷物: 7kgまで無料が標準的です(身の回り品と手荷物の合計重量)。サイズや個数の規定も厳格にチェックされる傾向があります。

- 受託手荷物(預け荷物): 原則として有料です。予約時に申し込むのが最も安く、空港カウンターで当日申し込むと割高になります。料金は重量や個数によって細かく設定されています。

お土産などで荷物が多くなりがちな旅行では、FSCの無料手荷物枠が大きなメリットになります。一方、バックパック一つで身軽に旅をするなら、LCCの価格メリットを最大限に享受できます。LCCを利用する際は、必ず事前に手荷物規定を確認し、必要であれば予約時に受託手荷物オプションを申し込んでおくことがコストを抑えるコツです。

⑤ 予約の変更・キャンセルの柔軟性

旅行計画の変更は誰にでも起こりうることです。この点の柔軟性にも大きな差があります。

- FSC: 運賃プランが多様で、予約の変更が可能な「普通運賃」や、条件付きで変更可能な「割引運賃」などが用意されています。キャンセル時の払い戻しについても、所定の手数料を支払うことで可能です。急な出張や予定が不確定な場合に安心感があります。

- LCC: 予約の変更やキャンセルは原則として不可、または非常に高額な手数料がかかることがほとんどです。運賃タイプによっては変更自体が認められず、キャンセルしても一切払い戻しがない場合もあります。セール運賃などは特にこの傾向が強いです。

スケジュールが確定しており、変更の可能性が極めて低い場合にLCCは適していますが、少しでも変更の可能性があるならFSCの柔軟な運賃を選ぶ方が結果的に安くつくこともあります。

⑥ 運行路線と便数

どこへ、どのくらいの頻度で飛んでいるかも重要な選択基準です。

- FSC: 全国各地の空港を結ぶ広範な路線ネットワークを持っています。特に地方の空港へもきめ細かく就航しており、1日の便数も多いため、スケジュールに合わせて柔軟な時間帯を選べます。

- LCC: 利益が見込める需要の高い主要都市間(例:東京-札幌、東京-福岡、大阪-沖縄など)の路線に集中する傾向があります。地方路線の選択肢は少なく、便数も1日に数便程度と限られることが多いです。

行きたい目的地にLCCが就航しているかどうかが、まず最初の確認事項になります。また、FSCの方が便数が多いため、タイトなスケジュールで移動する必要があるビジネス利用などでは有利です。

⑦ 遅延・欠航時の対応

天候や機材トラブルによる遅延・欠航は避けられないリスクです。その際の対応に、両者のサービス思想の違いが如実に現れます。

- FSC: 遅延や欠航が発生した場合、自社の後続便への振替はもちろん、状況によっては提携する他社便への振替も手配してくれます。また、代替交通手段がない深夜の欠航などでは、宿泊費や空港までの交通費を補償してくれる場合もあります。

- LCC: 対応は基本的に「自社の後続便への振替」または「航空券代金の払い戻し」のいずれかを選択する形になります。他社便への振替は行われません。そのため、後続便が翌日になる場合、その日の移動は諦めざるを得ず、宿泊費なども自己負担となるのが原則です。

絶対にその日のうちに目的地に到着しなければならない重要な用事がある場合は、手厚いサポートが期待できるFSCを選ぶ方が賢明です。価格の安さは、こうしたリスクを自分で引き受けることと引き換えであると理解しておく必要があります。

【徹底比較】国内線の主要航空会社10選

日本国内には、それぞれに特色を持つ多くの航空会社が就航しています。ここでは、国内旅行や出張で利用する機会の多い主要な航空会社10社をピックアップし、その特徴を詳しく解説します。大手航空会社(FSC)、中堅航空会社(MCC)、そしてLCC(格安航空会社)の違いを理解し、あなたの旅に最適な一社を見つけましょう。

※MCC(ミドルコストキャリア)は、FSCとLCCの中間的な位置づけで、LCCよりは手厚いサービスを、FSCよりは安い価格で提供する航空会社を指します。

① 全日本空輸(ANA)

日本を代表するフルサービスキャリア(FSC)の一つで、JALと並ぶ最大手です。国内外に圧倒的な路線網を持ち、サービスの質の高さで世界的に評価されています。

- 特徴: 「ANAマイレージクラブ」という強力なマイレージプログラムが魅力。フライトだけでなく、提携クレジットカードの利用や提携店での買い物など、日常生活の様々な場面でマイルを貯めることができます。機内サービスも充実しており、無料ドリンクやWi-Fiサービス(一部無料)、質の高いおもてなしが受けられます。

- 主要路線: 東京(羽田・成田)をハブ空港とし、北海道から沖縄まで全国の主要都市、地方都市を網羅しています。便数が非常に多く、ビジネス利用にも観光利用にも便利です。

- 手荷物: 受託手荷物は普通席で20kgまで無料。機内持ち込みは10kgまで無料です。

- 運賃: 「ANA SUPER VALUE」という早期割引運賃が主力で、最大75日前から予約することで大幅な割引が適用されます。価格は高めですが、サービス内容を考えればコストパフォーマンスは高いと言えます。

- こんな人におすすめ: サービスの質や快適性を重視する方、マイルを効率的に貯めて活用したい方、出張などで時間の正確性や柔軟性を求める方。

参照:全日本空輸(ANA)公式サイト

② 日本航空(JAL)

ANAと双璧をなす、日本のもう一つのフルサービスキャリア(FSC)。鶴丸のロゴで知られ、長年にわたり日本の空を支えてきた信頼と実績があります。

- 特徴: 「JALマイレージバンク」を展開。ANA同様、マイルの貯めやすさ・使いやすさに定評があります。普通席でもシートピッチが比較的広く、快適性が高いと評判です。特に「クラスJ」は、普通席にプラス1,000円~という手頃な追加料金で、ワンランク上の広い座席を利用できる人気のサービスです。

- 主要路線: 東京(羽田・成田)を拠点に、ANAとほぼ同等の広範な国内ネットワークを誇ります。離島路線にも強く、多様なデスティネーションへアクセス可能です。

- 手荷物: ANAと同様、受託手荷物は普通席で20kgまで無料、機内持ち込みは10kgまで無料です。

- 運賃: 主力商品は「先得」シリーズ。最大75日前の「ウルトラ先得」から28日前の「先得割引タイプB」まで、予約時期に応じた割引プランが用意されています。

- こんな人におすすめ: 快適な座席で移動したい方、マイルを貯めたい方、伝統と信頼性を重視する方。

参照:日本航空(JAL)公式サイト

③ スカイマーク(SKY)

ANA、JALに次ぐ国内第3位の航空会社。FSCとLCCの中間に位置する「ミドルコストキャリア(MCC)」の先駆け的存在です。

- 特徴: FSCに近いサービスをLCCに近い価格で提供する、コストパフォーマンスの高さが最大の魅力。座席は全席に電源コンセントを装備し、足元も大手と遜色ない広さを確保しています。キットカットやコーヒーの無料サービスも提供されます。

- 主要路線: 羽田、神戸、福岡、那覇などを主要拠点とし、全国の主要都市を結んでいます。特に羽田-福岡、羽田-那覇などの幹線に強いです。

- 手荷物: 受託手荷物は20kgまで無料、機内持ち込みは10kgまで無料と、大手FSCと同等の基準です。

- 運賃: 「いま得」という空席連動型運賃が特徴で、空席が多い便ほど安くなるため、出発日が近くてもお得な航空券が見つかることがあります。また、「たす得」という前日まで予約可能な割引運賃もあります。

- こんな人におすすめ: 価格は抑えたいが、LCCのサービス簡素化や座席の狭さには抵抗がある方。コストと快適性のバランスを重視する方。

参照:スカイマーク(SKY)公式サイト

④ AIRDO(エア・ドゥ)

北海道を拠点とするミドルコストキャリア(MCC)。ANAとの共同運航(コードシェア)便も多く、北海道と本州を結ぶ路線で強みを発揮します。

- 特徴: 北海道の翼として、地域に根差した温かみのあるサービスが特徴。機内では北海道産のオニオンスープやご当地ドリンクなどが無料で提供されます。キャラクターの「ベア・ドゥ」も人気です。

- 主要路線: 東京(羽田)と札幌(新千歳)、旭川、函館、女満別など北海道内の各都市を結ぶ路線が中心です。その他、仙台、名古屋、神戸、福岡へも就航しています。

- 手荷物: スカイマーク同様、受託手荷物20kg、機内持ち込み10kgまで無料です。

- 運賃: 「AIRDOスペシャル」という早期割引運賃と、「DOバリュー」という空席連動型運賃があります。北海道在住者や道外在住の会員向けの割引「道民割引」「DOスカイメンバーズ」など、ユニークな割引制度も魅力です。

- こんな人におすすめ: 北海道への旅行や帰省を計画している方。地域色豊かなサービスを楽しみたい方。

参照:AIRDO(エア・ドゥ)公式サイト

⑤ ソラシドエア

宮崎県に本社を置くミドルコストキャリア(MCC)。九州・沖縄路線に特化しており、ブランドカラーのピスタチオグリーンが印象的です。

- 特徴: 「九州・沖縄の翼」をコンセプトに、地域貢献に力を入れています。機内ではアゴ(トビウオ)だしのスープが無料で提供されるなど、九州らしさを感じられるサービスが人気。ANAとのコードシェアも行っています。

- 主要路線: 東京(羽田)や名古屋(中部)、神戸から、宮崎、熊本、長崎、鹿児島、大分、那覇といった九州・沖縄の各都市を結んでいます。

- 手荷物: FSC・MCC標準の受託手荷物20kg、機内持ち込み10kgまで無料です。

- 運賃: 「バーゲンシリーズ」という最大75日前からの早期割引運賃が非常に安く、人気が高いです。空席連動型の「特売りシリーズ」もあります。

- こんな人におすすめ: 九州や沖縄への旅行を安く、かつ快適に楽しみたい方。

参照:ソラシドエア公式サイト

⑥ スターフライヤー(SFJ)

福岡県北九州市に本社を置くミドルコストキャリア(MCC)。「黒い飛行機」として知られ、デザイン性の高いサービスで独自のポジションを築いています。

- 特徴: 普通席でも全席が本革シートで、シートピッチが広く、フットレストや電源コンセント、個人用モニターまで完備しているのが最大の特徴。LCC並みの価格でビジネスクラスに近い快適性を体験できると評判です。タリーズコーヒーのオリジナルブレンドが無料で提供されます。

- 主要路線: 羽田と北九州、福岡、関西、山口宇部を結ぶ路線が中心です。便数は多くありませんが、ビジネス需要の強い路線に就航しています。

- 手荷物: 受託手荷物20kg、機内持ち込み10kgまで無料。

- 運賃: ANAとのコードシェアを行っており、早期割引の「そら旅」や空席連動の「STAR」シリーズなどがあります。

- こんな人におすすめ: 移動時間を快適に過ごしたい方。デザインやブランドイメージを重視する方。価格以上の価値を求める方。

参照:スターフライヤー(SFJ)公式サイト

⑦ Peach Aviation(ピーチ)

ANAホールディングス傘下の、日本を代表するLCC。関西国際空港を拠点に、国内LCCとして最大の路線網を誇ります。

- 特徴: 「空飛ぶ電車」をコンセプトに、手軽さと安さを徹底的に追求。頻繁に開催されるセールでは、驚くような価格の航空券が登場します。ピンクを基調としたポップなブランドイメージも特徴です。

- 主要路線: 関西、成田、那覇を拠点に、札幌から石垣まで全国の主要都市や観光地を結んでいます。地方都市への就航も積極的です。

- 手荷物: LCCの標準で、機内持ち込みは7kgまで無料。受託手荷物は有料です。

- 運賃: 「シンプルピーチ」「バリューピーチ」「プライムピーチ」の3種類。シンプルピーチは最も安いですが、受託手荷物や座席指定はすべて有料で、変更・払戻も不可。ニーズに合わせて運賃タイプを選ぶ必要があります。

- こんな人におすすめ: とにかく移動コストを最小限に抑えたい方。荷物が少なく、スケジュールが確定している方。セールのスリルを楽しめる方。

参照:Peach Aviation(ピーチ)公式サイト

⑧ ジェットスター・ジャパン

JALやカンタス航空などが出資するLCC。成田国際空港を主な拠点としています。

- 特徴: 「最低価格保証(プライスビート)」を掲げており、他社のウェブサイトでより安い運賃を見つけた場合、その価格から10%引きで提供するという強気の価格戦略が特徴です。(※適用には各種条件あり)

- 主要路線: 成田、関西、中部を拠点とし、国内の主要幹線を中心に路線を展開しています。

- 手荷物: Peach同様、機内持ち込みは7kgまで無料、受託手荷物は有料です。

- 運賃: 基本運賃の「Starter」に、様々なオプションをまとめた「ちゃっかりPlus」「しっかりMax」といったおトクなセットを追加する方式です。

- こんな人におすすめ: 価格比較を徹底して最安値を狙いたい方。JALマイルをLCCのフライトバウチャーに交換したい方。

参照:ジェットスター・ジャパン公式サイト

⑨ Spring Japan(スプリング・ジャパン)

中国最大のLCCである春秋航空の日本法人で、JALも出資しています。成田国際空港を拠点としています。

- 特徴: 日本のLCCの中では比較的新しい会社で、成田から佐賀、広島、札幌などを結ぶ国内線と、中国の各都市を結ぶ国際線を運航しています。

- 主要路線: 国内線は成田から札幌(新千歳)、広島、佐賀の3路線に絞られています(2024年時点)。

- 手荷物: 機内持ち込み7kgまで無料、受託手荷物は有料。

- 運賃: 「スプリング」「スプリングプラス」「ラッキースプリング」の3種類があり、手荷物許容量や変更の可否が異なります。セール時の価格は非常に魅力的です。

- こんな人におすすめ: 成田空港を拠点とし、札幌、広島、佐賀へ安く行きたい方。

参照:Spring Japan(スプリング・ジャパン)公式サイト

⑩ ZIPAIR Tokyo

JALが100%出資する中長距離国際線LCC。LCCでありながら、フルフラットシートを選択できるなど、新しいサービスモデルを提示しています。

- 特徴: 元々は国際線専門でしたが、近年国内線にも進出。LCCでありながら、機内Wi-Fiが無料で利用できる点が大きな特徴です。また、JAL傘下ならではの運航品質への信頼感もあります。

- 主要路線: 成田から福岡、札幌(新千歳)、那覇、関西への国内線を運航しています(2024年6月時点)。国際線との乗り継ぎ需要も見込んでいます。

- 手荷物: LCCのため、機内持ち込み7kgまで無料、受託手荷物は有料です。

- 運賃: シンプルな「Standard」運賃と、フルフラットになる「ZIP Full-Flat」運賃があります。

- こんな人におすすめ: 成田発着で対象路線を利用する方。LCCでも機内でインターネットを使いたい方。フルフラットシートに安く乗ってみたい方(国際線)。

参照:ZIPAIR Tokyo公式サイト

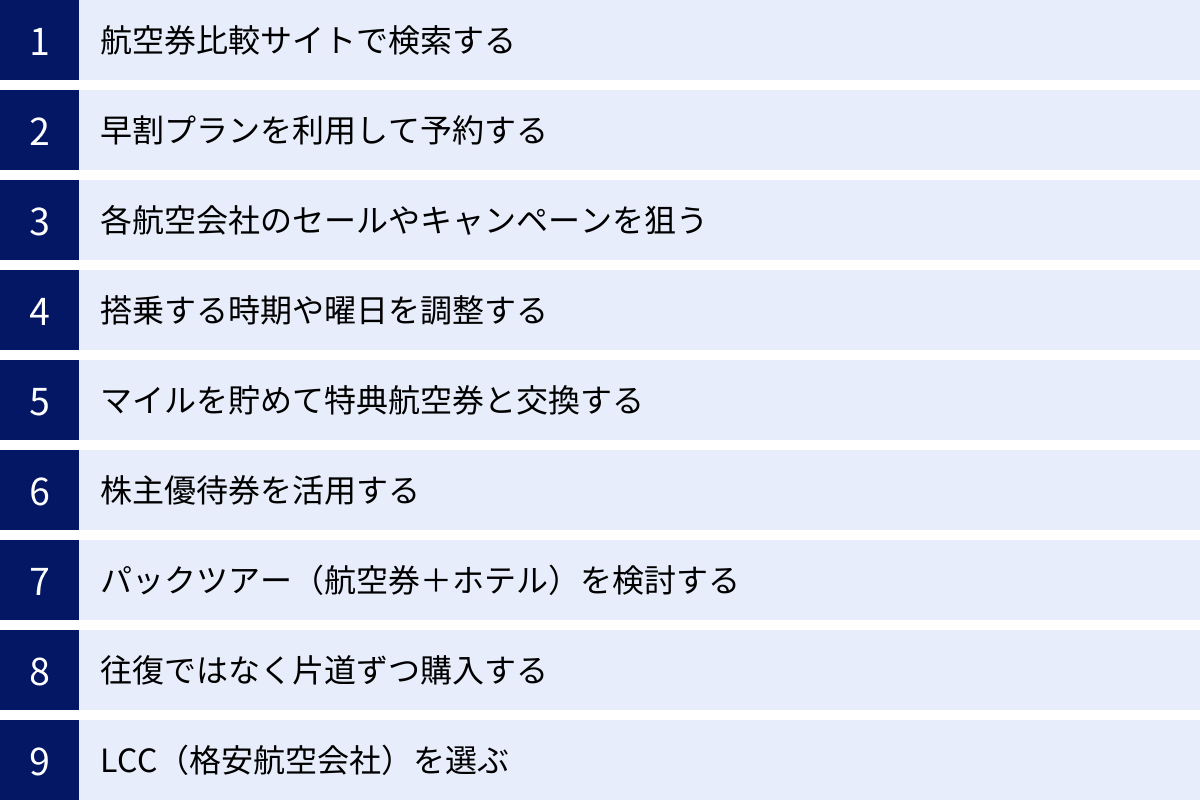

国内線の格安航空券を予約する9つの方法

国内旅行の費用を抑える上で、航空券代の節約は最も効果的な手段の一つです。しかし、ただ安い航空会社を選べば良いというわけではありません。ここでは、誰でも実践できる、国内線の格安航空券を予約するための9つの具体的な方法を、それぞれのメリットや注意点とともに詳しく解説します。

① 航空券比較サイトで検索する

格安航空券探しの第一歩として、最も基本的かつ効果的な方法が航空券比較サイトの利用です。航空券比較サイト(メタサーチ)は、複数の航空会社や旅行代理店の航空券価格を横断的に検索し、一覧で表示してくれます。

- メリット:

- 時間の節約: 各航空会社の公式サイトを一つひとつ訪れる手間が省け、瞬時に最安値を見つけ出せます。

- 隠れた選択肢の発見: 普段利用しない航空会社や、あまり知られていない旅行代理店が販売する格安航空券を発見できることがあります。

- 多様な検索機能: 「出発地」と「目的地」だけでなく、「月全体で最も安い日」や「目的地を決めずに最も安い行き先」といった柔軟な検索ができるサイトもあります。

- 注意点:

- 比較サイトによっては、表示価格に加えて別途手数料がかかる場合があります。最終的な支払い画面で総額を必ず確認しましょう。

- 情報の更新にタイムラグが生じ、サイト上の価格と実際の販売価格が異なることがあります。

まずは比較サイトで相場感を掴み、どの航空会社がどのくらいの価格で提供しているのかを把握することから始めるのが王道です。

② 早割プランを利用して予約する

もし旅行の計画を早く立てられるなら、「早割」の利用が最も確実でお得な方法の一つです。これは主にANAやJALなどの大手航空会社(FSC)や中堅航空会社が提供する早期予約割引運賃です。

- 仕組み: 「75日前まで」「55日前まで」「28日前まで」というように、搭乗日より早く予約するほど割引率が高くなります。ANAの「SUPER VALUE」やJALの「先得」が代表的です。

- メリット:

- 大幅な割引: 繁忙期であっても、早く予約すればLCCと遜色ない価格、あるいはそれ以下の価格でFSCの快適なサービスを受けられることがあります。

- 計画の立てやすさ: 発売日が決まっているため(通常、年に2回、夏ダイヤと冬ダイヤで一斉発売)、計画的に予約できます。

- 注意点:

- 早割運賃は予約の変更ができない、または高額な手数料がかかる場合がほとんどです。キャンセル時の払戻手数料も高めに設定されています。

- 人気の路線や日程は発売と同時に売り切れてしまうこともあります。

予定が数ヶ月前から確定している場合は、まずFSCの早割をチェックすることを強くおすすめします。

③ 各航空会社のセールやキャンペーンを狙う

LCCを利用して格安航空券を手に入れるなら、セールやキャンペーンの活用が必須です。Peachの「72時間限定セール」やジェットスターの「スーパースターセール」など、各社が不定期に衝撃的な価格のセールを実施します。

- 特徴:

- 圧倒的な安さ: 時には片道数百円~数千円といった、信じられないほどの価格で航空券が販売されます。

- 不定期開催: セールは決まった時期に行われるわけではなく、突然告知されることが多いです。

- 攻略法:

- メールマガジン登録: 利用したいLCCのメールマガジンに登録しておけば、セール情報をいち早く入手できます。

- SNSのフォロー: 公式のX(旧Twitter)やFacebookアカウントをフォローしておくのも有効です。

- アプリの活用: 公式アプリのプッシュ通知でセール情報を受け取れるように設定しておきましょう。

- 注意点:

- 販売座席数が限られており、競争率が非常に高いです。

- 搭乗期間が限定されていたり、対象外の日(週末や連休など)が設定されていたりします。

- セール運賃は基本的に変更・払戻が一切不可です。

柔軟な日程で旅行できる方や、とにかく価格を重視する方にとって、LCCのセールは最大のチャンスです。

④ 搭乗する時期や曜日を調整する

航空券の価格は、需要と供給のバランスで決まります。つまり、人々が移動しない時期や曜日を狙うことで、航空券は安くなります。

- 安い時期:

- 大型連休明け: 年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みが終わった直後は、需要が落ち込むため価格が下がります。

- 閑散期: 一般的に、旅行者が少ない1月下旬~2月、4月中旬、6月、11月などは航空券が安くなる傾向にあります。

- 安い曜日・時間帯:

- 平日: 出張や週末旅行の需要が少ない火曜日・水曜日・木曜日は、金曜日や月曜日に比べて安くなります。

- 早朝・深夜便: 利用者が比較的少ない早朝や深夜に出発する便は、日中の便よりも安く設定されていることがあります。

もし休暇を自由に取れるのであれば、これらの「オフシーズン」や「オフピーク」を狙うだけで、旅行費用を劇的に抑えることが可能です。

⑤ マイルを貯めて特典航空券と交換する

日々の生活で「マイル」を貯めている方にとっては、それを特典航空券に交換するのも非常に有効な方法です。

- マイルの貯め方:

- フライト: 航空会社を利用する。

- クレジットカード: 航空会社提携のクレジットカードで日常の支払いをする。これが最も効率的な方法です。

- ポイントサイト: ポイントサイトで貯めたポイントをマイルに交換する。

- メリット:

- 航空券代が無料または非常に安価になります(別途、燃油サーチャージや空港税等がかかる場合がありますが、国内線では基本的に不要です)。

- 繁忙期でも、空席さえあれば通常よりも少ないマイル数で予約できるキャンペーン(例:JALの「どこかにマイル」)などを利用すれば、非常にお得に旅行できます。

- 注意点:

- 特典航空券として提供される座席数には限りがあり、特に人気路線や繁忙期は予約が困難です。

- マイルを貯めるには時間がかかります。

日頃から特定の航空会社グループ(ANA系、JAL系)を利用する機会が多い方は、メインのクレジットカードを対応するものに切り替えるなど、意識的にマイルを貯める生活を始めるとよいでしょう。

⑥ 株主優待券を活用する

ANAやJALなどの株主になると、特典として株主優待券がもらえます。これを利用すると、当日の普通運賃(割引なしの正規運賃)の50%割引で航空券を購入できます。

- 入手方法:

- 株主になる: 各社の株式を規定数以上保有する。

- 金券ショップやオークションサイト: 株主でなくても、これらの場所で購入することが可能です。1枚数千円程度で取引されています。

- メリット:

- 予約の柔軟性: 早割とは異なり、搭乗日が近くても空席さえあれば割引価格で購入できます。急な出張や帰省に非常に便利です。

- 変更・キャンセル: 優待券を利用して購入した航空券は、予約の変更やキャンセルが比較的容易です。

- 注意点:

- 割引の対象が「普通運賃」であるため、早割運賃の方が安い場合も多いです。常に最も安い選択肢とは限りません。

- 優待券の購入費用がかかるため、そのコストを含めてトータルの費用を計算する必要があります。

⑦ パックツアー(航空券+ホテル)を検討する

旅行の目的が観光で、宿泊も伴う場合は、航空券とホテルを別々に予約するのではなく、セットになった「パックツアー(ダイナミックパッケージ)」を検討する価値があります。

- メリット:

- セット割引: 航空会社や旅行会社が、航空券とホテルをセットで販売することで、それぞれを個別に予約するよりも大幅に安くなる場合があります。

- 手間の削減: 航空券と宿泊先を一度に予約できるため、手配が非常に楽です。

- こんな場合に特にお得:

- リゾート地(沖縄、北海道など)への旅行。

- 主要な観光都市(東京、大阪、京都、福岡など)への旅行。

ただし、自由度は個別の手配に比べて低くなる傾向があります。例えば、利用できるフライトやホテルが限定されることがあります。

⑧ 往復ではなく片道ずつ購入する

かつては「往復割引」が一般的でしたが、現在ではその考え方が必ずしも当てはまりません。特にLCCの登場以降、片道ずつの購入が主流になりつつあります。

- メリット:

- 柔軟な組み合わせ: 行きはLCC、帰りはFSCの早割といったように、異なる航空会社を自由に組み合わせることで、スケジュールや予算に最適なプランを組むことができます。

- 価格の最適化: 往復で同じ航空会社に縛られないため、それぞれの片道で最も安い航空券を選択できます。

LCCは基本的に片道ずつの運賃体系であり、往復で購入しても割引はありません。FSCでも、早割運賃は片道から購入可能です。固定観念に縛られず、片道ずつ検索してみることをおすすめします。

⑨ LCC(格安航空会社)を選ぶ

最後に、最もシンプルで直接的な方法が、最初からLCCを選択肢に入れることです。これまで述べてきたように、LCCはサービスの簡素化と引き換えに、圧倒的な低価格を実現しています。

- LCCが最適なケース:

- 荷物が少ない(受託手荷物が不要)。

- スケジュールの変更がない。

- 機内サービスは不要。

- 座席の狭さや遅延リスクを許容できる。

これらの条件に当てはまるのであれば、LCCは非常に強力な選択肢となります。ただし、手荷物料金や座席指定料金などの追加費用を考慮した「総額」で、FSCの早割運賃などと比較検討することが重要です。

航空券が安い時期はいつ?予約に最適なタイミング

国内線の航空券は、同じ路線であっても購入する時期や搭乗する日によって価格が大きく変動します。まるで生鮮食品のように価格が変わる航空券を、最もお得に手に入れるためには「いつが安くて、いつが高いのか」という価格サイクルの法則と、「いつ予約するのがベストか」というタイミングを知っておくことが極めて重要です。

航空券の価格が安くなる時期

航空券の価格は需要と供給で決まるため、旅行や出張の需要が少ない「オフシーズン」や「オフピーク」を狙うのが鉄則です。

年間のオフシーズン(1月、6月、11月など)

年間を通じて、航空券の価格が比較的安くなる時期がいくつか存在します。

- 1月中旬~2月: 年末年始のUターンラッシュが終わり、多くの人が旅行や帰省を控える時期です。特に正月休み明けから、春休みが始まる前の2月上旬までは、航空券の価格が底値になることが多いです。気候的に寒い地域への旅行需要が落ち込むことも一因です。

- 4月中旬~下旬: ゴールデンウィーク直前のこの時期は、大型連休に備えて旅行を控える人が多いため、一時的に価格が落ち着きます。

- ゴールデンウィーク明け~7月上旬: 5月の大型連休が終わり、夏休みが始まるまでの期間は、年間でも有数のオフシーズンです。特に梅雨の時期にあたる6月は、気候的な要因も相まって旅行需要が減少し、航空券が非常に安くなります。

- 9月~11月: 夏休みとお盆のピークが過ぎ、シルバーウィークが終わった後から年末にかけての秋シーズンも狙い目です。特に10月下旬から11月は、気候も安定していて旅行しやすいにもかかわらず、連休が少ないため価格は比較的安価に推移します。

これらの時期に休暇を取得できるのであれば、旅費全体を大幅に節約できます。

週の中日(火・水・木曜日)

1週間という短いスパンで見ても、価格の波は存在します。

- 週末(金・土・日・月)は高い: 金曜日は週末の旅行に出かける人や、週末を挟んで出張から帰る人で需要が高まります。土・日曜日は言わずもがな旅行のピークです。月曜日は、週末を旅行先で過ごした人々のUターンや、週初めの出張需要で混み合います。

- 週の中日(火・水・木)は安い: 特に火曜日と水曜日は、ビジネス・観光ともに需要が一段落するため、航空券の価格が最も安くなる傾向があります。もしスケジュールの調整が可能なら、出発日や帰着日をこれらの曜日に設定するだけで、数千円から一万円以上も安くなることがあります。

航空券の価格が高くなる時期

逆に、誰もが移動したいと考える時期は、需要が供給を大幅に上回るため、航空券の価格は天井知らずに高騰します。これらの時期に移動する必要がある場合は、可能な限り早く予約するか、代替交通手段を検討する必要があります。

年末年始

12月下旬から1月上旬にかけての時期は、帰省ラッシュと海外旅行のピークが重なり、年間で最も航空券が高騰するシーズンの一つです。価格が通常期の数倍になることも珍しくありません。

ゴールデンウィーク

4月下旬から5月上旬にかけての大型連休も、同様に価格が高騰します。特に連休の初日と最終日は予約が殺到します。

お盆休み

8月中旬のお盆休みは、夏の帰省ラッシュのピークです。多くの企業が夏季休暇を取得するため、家族旅行の需要も加わり、航空券の確保が困難になります。

3連休や週末

上記の大型連休ほどではありませんが、土日を含む3連休や、通常の週末(特に金曜日と日曜日)も、平日に比べて価格は高くなります。

予約するのは何ヶ月前がベストか

では、具体的に搭乗日の何ヶ月前に予約するのが最も賢いのでしょうか。これは、利用する航空会社の種類によって最適なタイミングが異なります。

- 大手航空会社(FSC)の場合:

- ANAの「SUPER VALUE」やJALの「先得」といった早割運賃を狙うのが基本です。これらの運賃は、搭乗日の75日前、55日前、45日前、28日前…といった区切りで価格が設定されており、早く予約するほど安くなります。

- 運賃の一斉発売は、年に2回(通常1月下旬頃に夏ダイヤ[3月下旬~10月下旬搭乗分]、8月下旬頃に冬ダイヤ[10月下旬~翌年3月下旬搭乗分])行われます。この発売開始直後が、最も安く、かつ希望の便を確保しやすいタイミングと言えます。

- したがって、FSCを利用する場合は、搭乗日の2ヶ月半以上前、可能であればダイヤ発売直後に予約するのがベストです。

- LCC(格安航空会社)の場合:

- LCCの価格設定はFSCよりも複雑です。FSCのように「早ければ早いほど安い」とは一概に言えません。LCCの価格は、残席数や需要予測に応じて細かく変動する「ダイナミックプライシング」が基本です。

- 発売開始直後は比較的安価なことが多いですが、その後、予約状況を見ながら価格が上下します。そして、搭乗日が近づくにつれて高騰していくのが一般的です。

- 最適なタイミングは「セールの時期」です。不定期に開催されるセールを狙うのが最も安く購入する方法です。

- セールを狙わない場合でも、一般的には搭乗日の1.5ヶ月~3ヶ月前あたりが、価格が比較的落ち着いていることが多いとされています。直前になればなるほど高くなるため、遅くとも1ヶ月前までには予約を済ませておきたいところです。

結論として、旅行の予定が決まったら、できるだけ早く行動を開始するのが鉄則です。まずはFSCの早割とLCCの通常価格を比較検討し、LCCのセール情報を常にチェックしながら、最適なタイミングで予約を決断することが、格安航空券を勝ち取るための鍵となります。

おすすめの国内線航空券比較サイト5選

格安航空券を探す上で、航空券比較サイトは今や欠かせないツールです。しかし、数多くのサイトが存在し、それぞれに特徴や強みが異なります。ここでは、利用者も多く信頼性の高い、おすすめの国内線航空券比較サイトを5つ厳選してご紹介します。

① スカイスキャナー

世界最大級の旅行検索エンジンであり、航空券比較サイトの代名詞的存在です。日本国内のユーザーにも広く利用されています。

- 特徴:

- メタサーチ型: スカイスキャナー自体は航空券を販売せず、世界中の航空会社や旅行代理店(OTA)の価格を横断的に検索し、最も安い販売サイトへユーザーを誘導する「メタサーチ」という仕組みを採用しています。これにより、非常に網羅性の高い検索が可能です。

- 柔軟な検索機能: 「日程が決まっていない」「目的地が決まっていない」といった場合でも、お得な航空券を探せる機能が秀逸です。「月全体」で検索すればその月で最も安い日が一目でわかり、「すべての場所」で検索すれば出発地から行ける最も安い旅行先を提案してくれます。

- プライスアラート: 希望する路線の価格変動をメールで知らせてくれる「プライスアラート機能」も便利。価格が下がったタイミングを逃さず購入できます。

- こんな人におすすめ:

- とにかく最安値をとことん追求したい方。

- 旅行の日程や目的地を柔軟に考えられる方。

- 海外のLCCや旅行代理店も含めて幅広く探したい方。

参照:スカイスキャナー公式サイト

② エアトリ

テレビCMでもおなじみ、日本国内で高い知名度を誇るオンライン旅行会社(OTA)です。航空券の比較検索だけでなく、自社での販売も行っています。

- 特徴:

- 国内旅行に強い: 日本の航空会社(FSC、LCC問わず)の取り扱いに強く、サイトの作りも日本人にとって分かりやすく直感的です。

- 航空券+ホテルのセットがお得: 「エアトリプラス」というダイナミックパッケージ(航空券とホテルを自由に組み合わせるツアー)が非常に強力で、別々に予約するよりも大幅に安くなるケースが多く見られます。

- ポイント制度: 独自のポイント制度があり、利用金額に応じてポイントが貯まり、次回の旅行で利用できます。

- サポート体制: 電話での問い合わせ窓口など、サポート体制が整っているため、オンラインでの予約に不安がある方でも安心して利用できます。

- こんな人におすすめ:

- 宿泊を伴う国内旅行を計画している方。

- 使い慣れた日本のサイトで安心して予約したい方。

- ポイントを貯めてお得に旅行したい方。

参照:エアトリ公式サイト

③ トラベリスト

国内線の航空券に特化した、シンプルで使いやすい比較サイトです。特にLCCの取り扱いに定評があります。

- 特徴:

- 国内線特化のシンプルさ: 海外航空券やホテルの情報がない分、サイトの表示がすっきりしていて動作も軽快。国内線の検索に集中したい場合に非常に使いやすいUI(ユーザーインターフェース)です。

- LCCの網羅性: 主要な国内LCC(Peach、ジェットスター、スプリング・ジャパン)を網羅しており、LCC同士の価格比較が容易です。

- 当日予約にも対応: 出発当日の航空券まで検索・予約が可能な点も特徴です。急な出張や移動が必要になった際に役立ちます。

- こんな人におすすめ:

- LCCを中心に、とにかく安い国内線航空券を探している方。

- シンプルで分かりやすいサイトを使いたい方。

- 急な移動で当日の航空券を探す必要がある方。

参照:トラベリスト公式サイト

④ ソラハピ

「国内線の格安航空券さがし」をコンセプトに掲げる航空券予約サイト。こちらも国内線に特化しており、手厚いサポートを特徴としています。

- 特徴:

- 顧客サポートの充実: 年中無休のコールセンターを設置しており、電話での問い合わせや相談が可能です。ネットでの予約操作が苦手な方や、予約前に確認したいことがある場合に心強い存在です。

- 主要航空会社をカバー: ANA、JALといったFSCから、スカイマークなどの中堅航空会社、主要LCCまで、国内線10社以上の航空券を取り扱っています。

- 株主優待割引運賃: 株主優待券を利用した割引運賃の検索・予約に対応しており、直前の予約でも安く購入できる可能性があります。

- こんな人におすすめ:

- 電話で相談しながら予約を進めたい方。

- オンラインでの手続きに不安を感じる方。

- 株主優待割引の利用を検討している方。

参照:ソラハピ公式サイト

⑤ Googleフライト

Googleが提供する航空券検索サービス。特定のサイトに誘導するのではなく、あくまで中立的な立場で検索結果を表示するのが特徴です。

- 特徴:

- 圧倒的な検索スピード: 検索結果の表示が非常に高速で、ストレスなく価格を比較できます。

- 優れた可視化機能: 「価格グラフ」機能を使えば、選択した期間の前後の価格推移が一目でわかります。「日付グリッド」では、出発日と帰着日の組み合わせによる価格の違いをマトリクスで表示してくれるため、最も安い日程の組み合わせを簡単に見つけられます。

- 信頼性の高い情報: 航空会社の公式サイトや信頼できるOTAの価格を中心に表示するため、安心して利用できます。検索結果から直接、航空会社やOTAの予約ページに遷移できます。

- こんな人におすすめ:

- 広告などに惑わされず、客観的な情報をもとに比較検討したい方。

- データやグラフを見ながら、最もお得な日程を分析的に探したい方。

- 普段からGoogleのサービスをよく利用する方。

参照:Googleフエンタープライズ公式サイト

これらのサイトはそれぞれに一長一短があります。一つのサイトだけでなく、複数のサイトで同じ路線を検索してみることで、より確実に最安値の航空券を見つけ出すことができるでしょう。

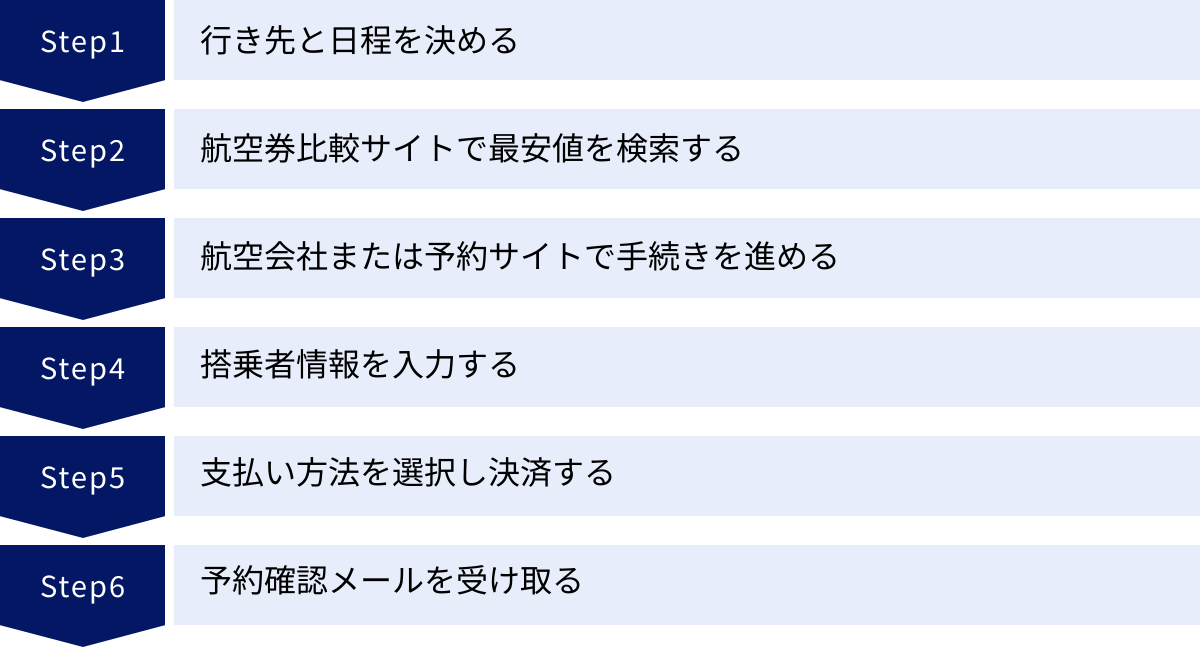

国内線航空券を予約する基本的な流れ

格安航空券の探し方や比較サイトを理解したら、いよいよ予約の実践です。ここでは、航空券比較サイトを利用して予約を完了するまでの基本的な流れを、初心者の方にも分かりやすいように6つのステップに分けて解説します。

STEP1:行き先と日程を決める

まずは、旅の基本となる情報を固めます。

- 出発地と目的地: どこからどこへ行くのかを決めます。

- 日程: いつ出発し、いつ帰ってくるのかを決めます。往復の場合は往路と復路の日付、片道の場合は出発日のみです。

- 人数: 大人、子供、幼児など、搭乗する人数を正確に把握します。

この段階で日程に幅を持たせられると、より安い航空券を見つけやすくなります。「この週のどこか」や「この月の火曜か水曜」といった柔軟な考え方ができると理想的です。

STEP2:航空券比較サイトで最安値を検索する

STEP1で決めた情報を、前述の「スカイスキャナー」や「エアトリ」などの航空券比較サイトの検索窓に入力します。

- 検索条件の入力: 出発地、目的地、日程、人数を入力し、「検索」ボタンをクリックします。

- 結果の確認と比較: 検索結果として、利用可能な航空会社の便が価格の安い順に一覧で表示されます。ここで、以下の点を確認しましょう。

- 価格: 最も安い便はどれか。

- 時間帯: 出発・到着時間が自分のスケジュールに合っているか。

- 航空会社: FSCかLCCか。LCCの場合は、追加料金(手荷物など)を考慮する必要があります。

- 乗り継ぎ: 直行便か、乗り継ぎが必要か。

この段階で、自分の希望に最も近い航空券の候補をいくつか絞り込みます。

STEP3:航空会社または予約サイトで手続きを進める

比較サイトで最も条件の良い航空券を見つけたら、「予約へ進む」「詳細を見る」といったボタンをクリックします。

- サイトの移動: 航空会社の公式サイト、またはエアトリのような旅行代理店(OTA)の予約ページに移動します。

- 最終価格の確認: 移動先のサイトで、手数料などを含めた最終的な支払総額を必ず確認します。 比較サイトの表示価格と異なる場合があるため、注意が必要です。

内容に問題がなければ、予約手続きを開始します。

STEP4:搭乗者情報を入力する

次に、実際に飛行機に乗る人の情報を入力します。

- 氏名(漢字・カナ・ローマ字): パスポートや身分証明書と完全に一致する正式な氏名を入力します。特にローマ字のスペルミスは搭乗拒否の原因になるため、慎重に確認しましょう。

- 性別

- 生年月日

- 連絡先: 予約確認メールを受け取るためのメールアドレスと、緊急連絡用の電話番号を入力します。メールアドレスの入力ミスにも注意が必要です。

このステップで、座席指定や受託手荷物の追加といったオプションを選択する場合もあります。

STEP5:支払い方法を選択し決済する

搭乗者情報の入力が終わったら、支払い手続きに進みます。

- 支払い方法の選択: 一般的に、以下の支払い方法が利用できます。

- クレジットカード(最も一般的)

- コンビニ払い

- 銀行振込

- キャリア決済

- PayPayなどのスマホ決済

- 決済の実行: 必要な情報を入力し、決済を完了させます。クレジットカードの場合は、カード番号、有効期限、セキュリティコードの入力が必要です。

支払い期限が設定されている場合(コンビニ払いや銀行振込など)は、期限内に支払いを済ませないと予約が自動的にキャンセルされてしまうため注意しましょう。

STEP6:予約確認メールを受け取る

決済が正常に完了すると、登録したメールアドレスに「予約確認メール」または「eチケットお客様控え」といった件名のメールが届きます。

- 内容の最終確認: 届いたメールを開き、予約内容(氏名、日程、便名など)に間違いがないか最終確認します。

- メールの保管: このメールには、予約番号や確認番号といった、搭乗手続きに必要な重要な情報が記載されています。搭乗当日まで大切に保管するか、印刷しておきましょう。

以上で、航空券の予約は完了です。当日は、この予約情報をもとに空港の自動チェックイン機やカウンターで搭乗手続きを行います。

格安航空券を予約する際の注意点

格安航空券は魅力的ですが、その安さには理由があり、いくつかの注意点を理解しておかないと思わぬトラブルや追加料金に見舞われることがあります。特にLCCを利用する際は、以下の5つのポイントを必ず事前に確認し、納得した上で予約することが重要です。

手荷物の重量・サイズ制限

格安航空券、特にLCCで最もトラブルになりやすいのが手荷物のルールです。大手航空会社(FSC)の感覚でいると、空港で高額な追加料金を請求される可能性があります。

- 機内持ち込み手荷物:

- 重量制限: LCCの多くは、機内に持ち込める手荷物の総重量を7kgまでと定めています(FSCは10kgが一般的)。この重量には、キャリーケースだけでなく、ハンドバッグやPCバッグなど、身の回りの品もすべて含まれます。

- サイズ・個数: サイズ規定も厳格で、搭乗ゲートで係員がサイズを測るゲージ(枠)を使ってチェックすることがあります。個数も「手荷物1個と身の回り品1個」ではなく、「合計で1個または2個」と厳しく規定されている場合があります。

- 対策: LCCを利用する際は、旅行前に必ず荷物の重さを測っておく習慣をつけましょう。重量オーバーしそうな場合は、後述の受託手荷物を事前に申し込む方が安上がりです。

- 受託手荷物(預け荷物):

- 原則有料: LCCでは、受託手荷物は基本的に有料オプションです。

- 事前申込が必須: 最も安く申し込めるのは、航空券の予約時です。予約後に追加したり、空港のカウンターで当日申し込んだりすると、料金が数倍に跳ね上がることがあります。

- 対策: お土産などで帰りの荷物が増えることが予想される場合は、あらかじめ復路の受託手荷物枠を購入しておくのが賢明です。

座席指定の追加料金

FSCでは無料でできることが多い座席指定ですが、LCCではこれも有料オプションです。

- 自動割り当て: LCCで座席指定をしない場合、チェックイン時に座席が自動的に割り当てられます。そのため、友人や家族と隣同士の席になれる保証はなく、バラバラにされてしまうことがほとんどです。

- 有料の座席指定: 窓側や通路側、前方の席、足元の広い席(非常口座席など)を希望する場合は、追加料金を支払って指定する必要があります。料金は座席の位置によって異なります。

- 対策: 複数人での旅行で席が離れるのを避けたい場合や、特定の席を希望する場合は、予約時に座席指定料金を支払う必要があります。この料金も考慮した上で、FSCの価格と比較検討しましょう。

予約の変更・キャンセル手数料

格安航空券は、価格が安い分、予約の変更やキャンセルに対するペナルティが非常に厳しいのが特徴です。

- 変更・払戻不可が基本: LCCの最も安い運賃プランやセール運賃は、予約の変更やキャンセルが一切できない、またはキャンセルしても一切払い戻しがないことがほとんどです。

- 高額な手数料: 変更が可能な運賃プランであっても、高額な変更手数料(数千円~)に加えて、変更後の便との差額を支払う必要があります。結果的に、新しく航空券を買い直した方が安くなるケースも少なくありません。

- 対策: 格安航空券を予約するのは、旅行のスケジュールが100%確定してからにしましょう。少しでも予定が変わる可能性がある場合は、FSCの変更可能な運賃を選ぶか、LCCでも変更・キャンセル規定が比較的緩やかな上位の運賃プランを選ぶことを検討してください。

LCC専用ターミナルの場所

コスト削減の一環として、LCCは主要空港の中でも利用料が安い「LCC専用ターミナル」を使用している場合があります。

- 主要ターミナルとの距離: LCC専用ターミナルは、ANAやJALが使用する主要なターミナルビルから離れた場所に建設されていることがあります(例:成田国際空港、関西国際空港)。

- 移動時間: ターミナル間は無料の連絡バスで移動できますが、バスの待ち時間を含めると15分~30分程度の追加の移動時間を見込んでおく必要があります。

- 対策: 利用するLCCがどのターミナルから出発するのかを、事前に必ず確認しておきましょう。空港への到着時間は、このターミナル間の移動時間も考慮して、十分に余裕を持って設定することが重要です。ギリギリに到着すると、飛行機に乗り遅れるリスクが高まります。

航空会社の公式サイトと価格を比較する

航空券比較サイトは非常に便利ですが、それが常に最安値とは限りません。

- 比較サイトの事務手数料: 一部の旅行代理店(OTA)では、航空券代金に加えて独自の予約手数料や事務手数料を上乗せしている場合があります。

- 公式サイト限定セール: 航空会社が、自社の公式サイト限定で特別なセールやキャンペーンを実施していることがあります。

- 対策: 比較サイトで目当ての航空券を見つけたら、最終的に予約する前に、一度その航空会社の公式サイトを訪れて価格を確認する一手間を惜しまないようにしましょう。公式サイトの方が安かったり、より条件の良いプランが見つかったりすることがあります。

これらの注意点を理解し、賢く立ち回ることで、格安航空券のメリットを最大限に享受し、快適でお得な旅を実現できます。

国内線の航空券予約に関するよくある質問

国内線の航空券を予約する際には、様々な疑問が浮かぶものです。ここでは、特に多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

片道だけの購入は可能ですか?

はい、可能です。

現在、国内線の航空券は片道から購入するのが一般的になっています。

- LCC(格安航空会社): LCCの運賃は、もともと片道ごとに設定されています。往復で購入しても、単純に片道運賃の2倍になるだけで、「往復割引」のような制度は基本的にありません。そのため、行きと帰りで航空会社を変えるなど、自由に組み合わせることができます。

- 大手航空会社(FSC): ANAやJALなどの大手航空会社も、「早割」などの割引運賃はすべて片道から購入可能です。かつて存在した往復割引は現在ではほとんどなく、往復で予約する場合も、実際には片道ずつの運賃を組み合わせている形になります。

したがって、「往復で買わないと損」ということはなく、むしろ片道ずつ最も条件の良い便を探す方が、よりお得で柔軟なプランを組めると言えます。

当日でも航空券は買えますか?

はい、空席があれば購入できます。

ただし、いくつかの注意点があります。

- 価格は非常に高額になる: 航空券の価格は搭乗日が近づくにつれて高騰するため、当日に購入する場合の価格は最も高くなります。早割運賃の数倍になることも珍しくありません。

- 購入方法:

- 空港カウンター: 最も確実な方法です。航空会社のカウンターへ行き、搭乗したい便に空席があればその場で購入し、搭乗手続きを行えます。

- ウェブサイト: 航空会社の公式サイトや一部の予約サイトでは、出発時刻の数時間前までオンラインでの予約・購入が可能です。

- 満席のリスク: 人気路線や週末・連休などは、当日には満席になっていて購入できない可能性も高いです。

急な出張や緊急の用事でない限り、当日購入は最終手段と考え、できるだけ前もって予約することをおすすめします。

子供料金はありますか?

はい、ありますが、航空会社や年齢によって扱いが大きく異なります。

国内線では、子供の年齢を「幼児」と「小児」に区分して料金設定をしています。

| 区分 | 年齢 | 大手航空会社(FSC)の例 | LCCの例 |

|---|---|---|---|

| 幼児 | 0歳~2歳 | 大人の膝の上に乗せる場合無料。座席を確保する場合は小児運賃が必要。 | 大人の膝の上に乗せる場合でも有料(定額の幼児料金)。座席を確保する場合は大人と同額。 |

| 小児 | 3歳~11歳 | 小児運賃が適用(大人の普通運賃の約50%)。ただし、大人の早割運賃の方が安い場合も多い。 | 大人と同額の運賃が必要。子供向けの割引はない。 |

- 大手航空会社(FSC)のポイント:

- 3歳未満の幼児を膝の上に乗せるなら無料なのが大きなメリットです。

- 3歳~11歳の小児には小児運賃がありますが、大人が早割で買った方が安いケースが多いため、予約時には両方の価格を比較する必要があります。

- LCCのポイント:

- 基本的に2歳以上の子供は大人と同じ運賃がかかります。座席が不要な幼児でも少額の料金が必要です。

- 家族で利用する場合、LCCの追加料金(手荷物、座席指定など)を含めた総額と、FSCの家族全員分の運賃を比較検討することが重要です。

領収書は発行できますか?

はい、ほとんどの場合で発行可能です。

発行方法は、航空券をどこで購入したかによって異なります。

- 航空会社の公式サイトで直接購入した場合:

- 予約完了後や搭乗後に、公式サイトの予約確認ページなどからウェブサイト上で領収書(領収データWeb表示サービスなど)を発行・印刷できます。宛名を自由に設定できる場合が多いです。

- 旅行代理店(OTA)のサイトで購入した場合:

- その旅行代理店のウェブサイトのマイページなどから発行手続きを行います。航空会社では直接発行できないため、購入したサイトに問い合わせる必要があります。

- 空港カウンターで購入した場合:

- 購入時にその場で領収書を発行してもらえます。

出張などで経費精算が必要な場合は、予約時に領収書の発行方法をあらかじめ確認しておくとスムーズです。多くの場合、搭乗後でないと発行できない、発行期間に制限があるなどのルールがあるため注意しましょう。