日本全国に点在する「城」。それは、かつて武将たちが覇を競った歴史の証人であり、日本の伝統的な建築技術の結晶でもあります。近年、歴史ブームや旅行スタイルの多様化を背景に、趣味として「城巡り」を楽しむ人が増えています。しかし、いざ始めようと思っても、「何から手をつければいいの?」「どんなお城に行けばいいの?」「歴史に詳しくないと楽しめないのでは?」といった不安を感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、そんな城巡り初心者の方々に向けて、その尽きない魅力から具体的な始め方、知っておくと何倍も楽しくなる基礎知識、そして一度は訪れたいおすすめの名城まで、網羅的に解説します。城巡りは、決して難しい趣味ではありません。少しの知識とポイントを押さえるだけで、誰もが歴史のロマンに浸り、知的好奇心を満たす素晴らしい体験ができます。

本記事を読めば、あなたもきっと次のお休みにはお城へ出かけたくなるはずです。さあ、時を超えた冒険の旅へ、第一歩を踏み出してみましょう。

目次

城巡りの魅力とは?

多くの人々を惹きつけてやまない城巡り。その魅力は、単に古い建物を見るだけにとどまりません。歴史、建築、そして旅の達成感という、三つの大きな要素が絡み合い、奥深い楽しみを生み出しています。ここでは、城巡りがこれほどまでに魅力的な理由を解き明かしていきます。

歴史の舞台を体感できる

お城を訪れることの最大の魅力は、何と言っても歴史が刻まれた「本物の場所」に身を置き、その空気感を肌で感じられることです。教科書や小説で読んだ合戦の舞台、大河ドラマで見た英雄たちが駆け抜けた場所、そして数々の政治的な決断が下された空間。それらを目の前にしたとき、文字や映像だけでは決して得られない、強烈なリアリティと感動が押し寄せてきます。

例えば、急な石段を一段一段踏みしめながら天守を目指すとき、「かつての武士たちも、同じように息を切らしながらこの道を登ったのだろうか」と想像が膨らみます。天守最上階から城下町を見下ろせば、「この景色を眺めながら、城主は何を思い、どんな未来を描いていたのだろうか」と、まるでタイムスリップしたかのような感覚に陥るでしょう。

城は、戦乱の時代には難攻不落の要塞として、平和な時代には権威の象徴、そして政治経済の中心として機能してきました。それぞれの城が持つ歴史的背景は千差万別です。

- 天下分け目の戦いに関わった城: 関ヶ原の戦いの発端となった会津若松城や、西軍の拠点となった大垣城など、歴史の転換点となった出来事に関わる城を訪れると、その緊迫感をより生々しく感じられます。

- 幕末の動乱の舞台となった城: 新政府軍と旧幕府軍が激しい攻防を繰り広げた五稜郭や、白虎隊の悲劇で知られる会津若松城など、時代の終わりと始まりを告げた場所には、今もなお人々の心を打つ物語が息づいています。

- 平和な時代の象徴としての城: 江戸時代に築かれた二条城のように、戦闘よりも儀式や政治の場としての役割が強い城もあります。豪華絢爛な御殿の装飾からは、当時の幕府の権威と文化の高さをうかがい知ることができます。

このように、事前にその城の歴史や、城主となった人物の生涯を少し調べておくだけで、城巡りの体験は格段に深まります。石垣の一つひとつ、柱の一本一本に、語られざる物語が秘められていることに気づくでしょう。 城巡りとは、まさに歴史という壮大な物語の中へ、自分自身が旅に出るような体験なのです。

建築物としての美しさを楽しめる

お城は、軍事要塞としての機能性を追求する一方で、領主の権威と美意識を体現した、優れた「建築作品」でもあります。その造形美や、細部にまでこだわった職人たちの技に注目することで、歴史とはまた違った側面から城の魅力を堪能できます。

まず目を引くのは、そびえ立つ天守の威容です。白漆喰で塗り固められた優美な姫路城、黒漆塗りの板が重厚な雰囲気を醸し出す松本城など、その姿は城によって全く異なります。屋根の形(入母屋破風、唐破風など)や窓の意匠(火灯窓など)にも様々な種類があり、それらの組み合わせが、それぞれの城の個性的な表情を生み出しているのです。

そして、城の土台を支える石垣も見逃せないポイントです。自然の石をそのまま積み上げたような「野面積(のづらづみ)」、石をある程度加工して隙間を減らした「打込接(うちこみはぎ)」、完全に四角く加工した石を隙間なく積んだ「切込接(きりこみはぎ)」など、時代や築城技術の進歩によって積み方が異なります。石垣を見れば、その城がいつ頃、どのような技術で作られたのかを推測することもできます。特に、角の部分を強化するために直方体の石を交互に積む「算木積(さんぎづみ)」は、石垣の強度と美しさを両立させた見事な技術です。

さらに、城内を歩けば、櫓(やぐら)や門、塀といった様々な建築物に出会います。これらは敵の侵入を防ぐという実用的な目的のために作られていますが、その配置やデザインには計算し尽くされた美しさがあります。例えば、侵入してきた敵を四方から攻撃するために設けられた「枡形門(ますがたもん)」は、機能性と造形美が融合した好例と言えるでしょう。

瓦の先端にあしらわれた家紋や、天守のてっぺんで輝く鯱(しゃちほこ)といった細部の装飾にも注目してみてください。これらは城主の権威を示すシンボルであり、城の格式を高める重要な要素です。名古屋城の金の鯱はあまりにも有名ですが、他の城でも様々なデザインの鯱を見ることができます。

このように、城巡りは、日本の伝統的な木造建築技術や石工技術の粋を集めた巨大なアートミュージアムを訪れるようなものです。専門的な知識がなくても、「この形は美しいな」「この組み合わせは面白いな」と感じるだけで十分。その直感的な感動が、城への興味をさらに深めてくれるはずです。

スタンプラリーで達成感を味わえる

「歴史や建築は少し難しそう…」と感じる初心者の方でも、気軽に城巡りを始められるきっかけとして絶大な人気を誇るのが、公益財団法人日本城郭協会が選定した「日本100名城®」および「続日本100名城®」のスタンプラリーです。

これは、選ばれた全国200の城郭を巡り、専用のスタンプ帳にスタンプを押していくという企画です。ゲーム感覚で参加できるため、多くの城巡りファンがこのスタンプラリーに挑戦しています。

スタンプラリーの魅力は、何と言ってもその「達成感」にあります。一つ、また一つとスタンプが増えていくたびに、自分の足で日本の歴史を巡っているという実感が湧いてきます。スタンプ帳が埋まっていく様子は、まさに自分の旅の記録そのものです。そして、100城、200城を踏破したときの喜びは格別でしょう。

また、このスタンプラリーは、城巡りの明確な目標を与えてくれます。「次のお休みは、どこのスタンプを押しに行こうか?」と計画を立てる楽しみが生まれます。100名城のリストには、姫路城や大阪城のような誰もが知る有名な城から、地元の人でもあまり訪れないような山城まで、バラエティ豊かな城が選定されています。このリストをガイドにすることで、今まで知らなかった日本の魅力的な場所を発見するきっかけにもなります。

スタンプラリーを続けることで、自然と日本の地理に詳しくなれるというメリットもあります。「この城は〇〇県にあるのか」「この地域には名城が集中しているな」といった発見があり、旅を通して日本という国を立体的に理解できるようになります。

スタンプラリーを始めるのは非常に簡単です。

- 公式ガイドブック兼スタンプ帳を入手する: 書店やオンラインストアで販売されている「日本100名城公式ガイドブック」「続日本100名城公式ガイドブック」を購入します。この本には各城の解説とスタンプを押す欄が設けられています。

- お城へ行く: 対象のお城を訪れます。

- スタンプを押す: 各城の天守入口や資料館、観光案内所などにスタンプが設置されています。場所はガイドブックや現地の案内に記載されていますので、確認してスタンプを押しましょう。

スタンプラリーは、城巡りという趣味に「コレクション」と「コンプリート」というゲーム的な要素を加え、継続的なモチベーションを与えてくれる素晴らしい仕組みです。まずは一冊のスタンプ帳を手に、近場の100名城から挑戦してみてはいかがでしょうか。

参照:公益財団法人日本城郭協会 公式サイト

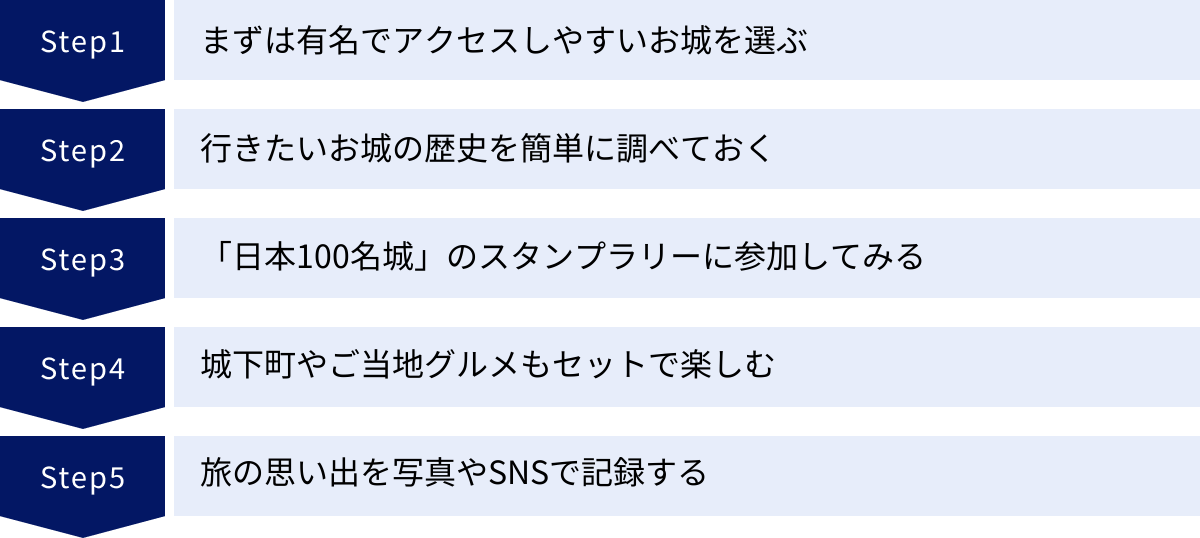

初心者のための城巡りの始め方 5つのステップ

城巡りの魅力に触れたところで、次はいよいよ実践編です。ここでは、初心者の方が無理なく、そして楽しく城巡りをスタートするための具体的な5つのステップをご紹介します。この手順に沿って進めれば、あなたも立派な城巡り愛好家の仲間入りです。

① まずは有名でアクセスしやすいお城を選ぶ

城巡りの第一歩として最も大切なのは、「最初からハードルを上げすぎない」ことです。全国には数多くの城跡がありますが、まずは誰もが知っているような有名で、かつ公共交通機関でのアクセスが良いお城を選びましょう。

具体的には、以下のような特徴を持つお城が初心者におすすめです。

- 知名度が高い: 姫路城、大阪城、名古屋城、熊本城など、名前を聞いただけで姿が思い浮かぶようなお城。

- アクセスが容易: 新幹線や主要な駅の近くにあり、駅から徒歩やバスで簡単に行けるお城。

- 観光地として整備されている: 案内板やパンフレットが充実しており、順路が分かりやすく設定されている。バリアフリーに対応している箇所がある場合も。

- 付帯施設が充実している: 城内に資料館や博物館があったり、周辺にお土産物屋や飲食店が多かったりする。

なぜこれらのお城が初心者向けなのでしょうか。第一に、情報収集がしやすいという点が挙げられます。有名な城は観光ガイドブックやウェブサイトに情報が溢れているため、事前の計画が立てやすいのです。第二に、歴史の知識が浅くても楽しめる工夫がされている点です。例えば、復元された御殿や、歴史を分かりやすく解説する映像展示などがあり、直感的に城の役割や当時の暮らしを理解できます。

逆に、最初から山奥にある「山城」に挑戦するのはあまりおすすめできません。山城は遺構(石垣や堀切など)しか残っていない場合が多く、その価値を理解するにはある程度の知識が必要です。また、本格的な登山となることもあり、体力や装備も求められます。

最初の城巡りは、いわば「お試し体験」です。まずは快適な環境で「お城って面白い!」というポジティブな経験をすることが、この趣味を長く続けるための秘訣です。アクセスしやすく観光地化された城で基本的な楽しみ方を掴んでから、徐々に自分の興味に合わせてマニアックな城へとステップアップしていくのが良いでしょう。

② 行きたいお城の歴史を簡単に調べておく

お城に到着してからパンフレットを読むのも良いですが、訪れる前に少しだけ予習をしておくと、現地での感動が何倍にも膨らみます。 まるで、好きなアーティストのライブに行く前に、アルバムを聴き込んでおくようなものです。曲を知っているとライブがより楽しめるように、城の背景を知っていると、目の前の風景がより一層深い意味を持って見えてきます。

とはいえ、専門書を読み込む必要は全くありません。以下のポイントを、インターネットや簡単な本で調べるだけで十分です。

- 誰が建てた(改築した)城か?: その城の最も有名な城主は誰か。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった天下人か、それとも地元で活躍した大名か。

- どんな有名な出来事があったか?: 大きな合戦の舞台になったか、重要な歴史的会談が行われたかなど、その城を象徴するエピソードを知っておきましょう。

- その城の最大の見どころは何か?: 例えば、姫路城なら「白鷺城と呼ばれる優美な天守」、熊本城なら「武者返しと呼ばれる石垣」、二条城なら「豪華な二の丸御殿」など、事前にチェックしておくと見逃しがありません。

これらの情報を仕入れるのに便利なのが、以下のようなツールです。

- 各城の公式サイトや自治体の観光サイト: 最も正確で基本的な情報が手に入ります。見どころやイベント情報も掲載されています。

- 歴史系のマンガや学習マンガ: 登場人物のキャラクターと共に、複雑な歴史の流れを楽しく理解できます。

- YouTubeの解説動画: 歴史研究家や城巡り愛好家が、分かりやすく城の魅力を解説してくれている動画がたくさんあります。5〜10分程度の短い動画を見るだけでも、知識が深まります。

ほんの少しの手間で、単なる「石の壁」や「古い建物」が、英雄たちの息吹を感じる「歴史の舞台」へと変わります。 「ああ、この石垣の上から敵を見下ろしていたのか」「この広間で重要な会議が開かれたのか」と、想像の翼を広げながら城内を歩く。これこそが、城巡りの醍醐味の一つなのです。

③ 「日本100名城」のスタンプラリーに参加してみる

城巡りを継続的な趣味にするための強力なツールが、前章でも触れた「日本100名城®」「続日本100名城®」のスタンプラリーです。明確な目標ができることで、モチベーションを維持しやすくなります。

「次はどこへ行こうか?」と迷ったとき、スタンプ帳を開けば、北は北海道から南は沖縄まで、魅力的な城のリストがあなたを待っています。このリストは、城郭の専門家たちが「歴史的重要性」「代表性」「保存状態」などの観点から厳選したものです。つまり、このリストに沿って巡るだけで、日本を代表する名城を効率よく訪れることができるのです。

スタンプラリーへの参加は、旅の計画を立てる上でも役立ちます。例えば、「今度の連休は、東海地方の100名城を3つ巡ろう」とか、「九州旅行のついでに、近くにあるスタンプ設置城に立ち寄ってみよう」といった具体的なプランが立てやすくなります。スタンプという目的があることで、普段なら行かないような地域へも足を運ぶきっかけとなり、旅の範囲がぐっと広がります。

スタンプが一つ、また一つと増えていく過程は、RPGゲームでアイテムを集めていくような楽しさがあります。スタンプのデザインも城ごとに異なり、コレクションする喜びも味わえます。苦労して山城を登りきった後に押すスタンプの味は格別です。

スタンプ帳は、あなたの城巡りの冒険の記録となる「ログブック」です。ページをめくるたびに、「この城は桜が綺麗だったな」「あの城では道に迷って大変だったな」といった旅の思い出が蘇ります。もし城巡りを趣味として長く楽しみたいと考えているなら、ぜひこのスタンプラリーへの参加を検討してみてください。最初の城巡りの日から始めるのがおすすめです。

④ 城下町やご当地グルメもセットで楽しむ

城巡りの楽しみは、お城の中だけで完結するものではありません。お城を核として発展した「城下町」の散策や、その土地ならではの「ご当地グルメ」を味わうことも、旅の大きな魅力です。

多くの場合、お城の周辺には、かつての武家屋敷や商人の町並みが残されています。古い建物をリノベーションしたカフェやお洒落な雑貨店が軒を連ねていることも多く、散策するだけで楽しい気分になります。例えば、犬山城(愛知県)の城下町では、伝統的な醤油だんごやカラフルなスイーツの食べ歩きが人気です。彦根城(滋賀県)を訪れたなら、近江牛を使った絶品ランチに舌鼓を打つのも良いでしょう。

城と城下町をセットで楽しむことで、当時の人々の暮らしをより立体的に想像できます。

- 城から城下町を見下ろす: 天守から見下ろした町並みを、実際に歩いてみる。殿様目線と庶民目線の両方を体験することで、町のスケール感や構造がよく分かります。

- 歴史的な道を歩く: かつての主要街道や、城へ続く登城路を歩いてみる。道の名前の由来や、古い道標などに歴史の痕跡が残っていることがあります。

- 地元の名産品に触れる: 城下町には、古くから続く和菓子屋や酒蔵、工芸品店などが残っていることがよくあります。お土産探しも兼ねて、その土地の文化に触れてみましょう。

「城攻め(城を訪れること)の前に腹ごしらえ、攻め終わったら名物で祝杯」というように、グルメを旅の目的に組み込むと、楽しさは倍増します。事前に現地の観光協会のウェブサイトなどで、おすすめの飲食店や名物料理をチェックしておくとスムーズです。城巡りを、その地域全体の文化や食を体験する「総合的な旅」として捉えることで、より豊かで満足度の高い思い出を作ることができるでしょう。

⑤ 旅の思い出を写真やSNSで記録する

城巡りは、素晴らしい被写体の宝庫です。旅の思い出を形として残すために、ぜひ積極的に写真を撮りましょう。後から見返して楽しむだけでなく、記録することで新たな発見があったり、同じ趣味を持つ人々と繋がったりするきっかけにもなります。

お城には、思わずカメラを向けたくなるようなフォトジェニックなスポットがたくさんあります。

- 天守: 青空を背景にした雄大な姿、桜や紅葉に彩られた季節の風景、夕日に染まるシルエットなど、時間や季節によって様々な表情を見せてくれます。

- 石垣: 石の質感や、光と影が織りなす力強い造形美は、モノクロ写真にしても映えます。

- ディテール: 瓦の家紋、精巧な飾金具、窓から見える景色など、細部に注目すると面白い写真が撮れます。

最近では、「御城印(ごじょういん)」を集めるのも人気です。これは神社仏閣の御朱印のお城版で、城の名前や家紋などが和紙に書かれたものです。多くの城で販売されており、日付も入れてもらえるため、登城した記念にぴったりです。専用の「御城印帳」に集めていけば、スタンプ帳とはまた違った素敵な思い出のコレクションになります。

そして、撮った写真や集めた御城印は、ぜひSNSでシェアしてみましょう。「#城巡り」「#日本100名城」「#(城の名前)」といったハッシュタグをつけて投稿すれば、全国の城好きたちから「いいね!」やコメントがもらえるかもしれません。「このアングルからの写真、素敵ですね!」「次は〇〇城もおすすめですよ」といった情報交換が生まれ、新たな知識を得たり、次の目的地が決まったりすることもあります。

記録し、発信することは、自分の体験を客観的に振り返り、知識を整理する良い機会にもなります。「この写真に写っている櫓は何だろう?」と疑問に思って調べることで、さらに城への理解が深まります。城巡りは一人でじっくり楽しむのも良いですが、記録と共有を通じて仲間と繋がることで、その楽しみは無限に広がっていくのです。

これだけは知っておきたいお城の基礎知識

城巡りを始めたばかりの頃は、「天守」や「石垣」といった言葉は知っていても、その違いや意味まではよく分からないかもしれません。しかし、少しだけ基本的な知識を身につけるだけで、目の前にある城の構造や歴史的背景が面白いほど理解できるようになります。ここでは、城巡りが何倍も楽しくなる、最低限知っておきたい基礎知識を分かりやすく解説します。

お城とはどんな場所?

まず、「お城」とは一体どのような場所だったのでしょうか。多くの人がイメージするのは、立派な天守閣がそびえ立つ姿かもしれませんが、それは城の機能の一部に過ぎません。お城の最も重要な役割は、大きく分けて二つあります。

一つは、「軍事拠点」としての役割です。敵が攻めてきた際に、味方を守り、敵を撃退するための要塞としての機能です。そのために、城は様々な防御施設で固められています。

- 堀(ほり): 敵の侵入を阻むために、城の周りに掘られた溝。水が張られた「水堀」と、水のない「空堀」があります。

- 土塁(どるい)・石垣(いしがき): 敵が簡単に登れないように、土を盛り上げたり(土塁)、石を積み上げたり(石垣)して作られた高い壁。

- 曲輪(くるわ): 堀や石垣で囲まれた区画のこと。「本丸」「二の丸」「三の丸」などと呼ばれ、段階的に防御線を構築しています。

- 門(もん)・虎口(こぐち): 城への出入り口。敵がまっすぐ進めないように、道を曲げたり、四角いスペースを設けたり(枡形門)するなどの工夫がされています。

- 櫓(やぐら): 見張りや、横から敵を攻撃するための施設。

- 狭間(さま): 壁に開けられた、鉄砲や弓矢で攻撃するための小さな穴。

もう一つの重要な役割は、「政治と生活の拠点」としての役割です。城主(領主)とその家族、家臣たちが暮らし、領地を治めるための政務を行う場所、つまり「政庁」としての機能です。その中心となるのが御殿(ごてん)で、来客をもてなす広間や、城主の私的な空間などが設けられていました。

そして、多くの人が「お城」と聞いて真っ先に思い浮かべる天守(てんしゅ)は、城のシンボルであり、最終防衛拠点、そして物見櫓としての役割を持っていました。しかし、全ての城に天守があったわけではなく、特に戦国時代の山城などには天守がないものも多くありました。

つまり、お城とは、これらの軍事施設と政治・生活施設が一体となった複合施設なのです。城を訪れる際は、天守だけでなく、こうした防御の仕組みや、御殿があった場所など、城全体の構造(これを「縄張」と呼びます)に注目すると、築城者の意図や当時の緊張感をより深く感じ取ることができます。

お城の主な種類

日本全国にあるお城は、建てられた場所や天守の状態によって、いくつかの種類に分類できます。この分類を知っておくと、訪れた城がどのような特徴を持つのかを理解するのに役立ちます。

建てられた場所による分類(平城・平山城・山城)

お城は、その立地条件によって大きく3種類に分けられます。それぞれの特徴と代表的な城を見てみましょう。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 代表的な城 |

|---|---|---|---|---|

| 平城(ひらじろ) | 平地に築かれた城。堀や石垣で防御力を高めている。 | 城下町を発展させやすく、交通の便が良い。政治・経済の中心地として機能しやすい。 | 防御力は山城に劣るため、大規模な堀や石垣が必要。 | 大阪城、二条城、名古屋城、五稜郭 |

| 平山城(ひらやまじろ) | 平野の中にある小高い丘や山を利用して築かれた城。 | 平地の利便性と、丘陵の防御力を両立できる。日本の城郭で最も多いタイプ。 | – | 姫路城、犬山城、彦根城、熊本城 |

| 山城(やまじろ) | 険しい山全体を要塞化した城。戦国時代に多く築かれた。 | 防御力が非常に高い。「天然の要害」とも呼ばれる。 | 日常生活や物資の運搬が不便。政治の中心地としては機能しにくい。 | 備中松山城、高取城、岐阜城(金華山) |

初心者のうちは、アクセスしやすく施設も整っている平城や平山城から巡り始めるのがおすすめです。城巡りに慣れ、体力がついてきたら、ぜひ山城にも挑戦してみてください。山頂に残された石垣や堀切(尾根を断ち切る堀)を見たときの感動は、平城や平山城とはまた違った格別なものがあります。

天守の状態による分類(現存天守・復元天守など)

現在私たちが見ることができる天守は、その成り立ちによっていくつかの種類に分けられます。この違いを理解することは、城の価値を知る上で非常に重要です。

| 種類 | 定義 | 特徴 |

|---|---|---|

| 現存天守 | 江戸時代以前に建造され、現代までその姿を維持している天守。 | 日本全国でわずか12城しか存在しない。非常に貴重な文化財。 |

| 復元天守 | 火災や取り壊しで失われた天守を、創建当時の資料(図面、写真、文献など)に基づいて忠実に再建したもの。 | 外観だけでなく、内部構造も木造で再現されることが多い(例:大洲城)。コンクリート造の場合もある(例:名古屋城)。 |

| 復興天守 | 失われた天守を再建したものだが、創建当時の正確な資料が不足しているため、ある程度の推定に基づいて建てられたもの。 | 外観は往時の姿に近いが、場所や規模、デザインが史実と異なる場合がある(例:大阪城、小田原城)。 |

| 模擬天守 | 元々天守が存在しなかった、あるいは存在したかどうかも不明な城跡に、観光のシンボルなどとして新しく建てられたもの。 | 歴史的建造物ではないが、地域のランドマークとして親しまれている(例:今治城、清洲城)。 |

城巡りの際には、「この天守は現存天てんしゅかな?それとも復元かな?」と意識してみると、見方が変わってきます。特に、現存天守の内部は、当時のままの急な階段や、太い柱や梁がむき出しになった構造を直接見ることができ、歴史の重みを肌で感じることができます。

国宝5城と現存12天守とは

前述の「現存天守」は日本に12箇所しかなく、これらは城郭ファンにとって特別な存在です。そして、その12の天守の中でも、特に歴史的・芸術的価値が高いと認められ、日本の城郭建築の最高傑作として国宝に指定されているのが「国宝5城」です。城巡りを始めるなら、まずはこの国宝5城を目指すのも良いでしょう。

以下に、現存12天守と国宝5城を一覧で紹介します。

| No. | 城名 | 所在地 | 分類 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 弘前城(ひろさきじょう) | 青森県弘前市 | 現存天守 | 東北地方唯一の現存天守。桜の名所として有名。 |

| 2 | 松本城(まつもとじょう) | 長野県松本市 | 国宝・現存天守 | 黒漆塗りの壁が特徴的。五重六階の複合連結式天守。 |

| 3 | 丸岡城(まるおかじょう) | 福井県坂井市 | 現存天守 | 最古の天守という説もある(諸説あり)。小規模ながら古風な佇まい。 |

| 4 | 犬山城(いぬやまじょう) | 愛知県犬山市 | 国宝・現存天守 | 現存する日本最古の様式の天守とされる。木曽川沿いの崖に立つ。 |

| 5 | 彦根城(ひこねじょう) | 滋賀県彦根市 | 国宝・現存天守 | 多様な破風を組み合わせた、変化に富んだ意匠が見事。 |

| 6 | 姫路城(ひめじじょう) | 兵庫県姫路市 | 国宝・現存天守 | 日本初の世界文化遺産。白鷺城の愛称で知られる優美な姿。 |

| 7 | 松江城(まつえじょう) | 島根県松江市 | 国宝・現存天守 | 2015年に国宝指定。千鳥城の愛称。実戦を想定した武骨な構造。 |

| 8 | 備中松山城(びっちゅうまつやまじょう) | 岡山県高梁市 | 現存天守 | 日本で最も高い場所にある現存天守(標高430m)。雲海の名所。 |

| 9 | 丸亀城(まるがめじょう) | 香川県丸亀市 | 現存天守 | 日本一高い石垣(約60m)の上に立つ、小ぶりな三層三階の天守。 |

| 10 | 松山城(まつやまじょう) | 愛媛県松山市 | 現存天守 | 市の中心部に位置する。天守、櫓、門などが多く残る。 |

| 11 | 宇和島城(うわじまじょう) | 愛媛県宇和島市 | 現存天守 | 藤堂高虎による築城。小規模ながらも美しい層塔型の天守。 |

| 12 | 高知城(こうちじょう) | 高知県高知市 | 現存天守 | 日本で唯一、本丸御殿(懐徳館)と天守の両方が現存する。 |

これらの城は、いずれも日本の宝と言うべき貴重な文化財です。現存12天守をすべて巡る「コンプリート」は、多くの城ファンの夢でもあります。まずはこのリストの中から、アクセスしやすい城を選んで訪れてみてはいかがでしょうか。本物の歴史が持つ迫力に、きっと圧倒されるはずです。

参照:文化庁 国指定文化財等データベース、公益財団法人日本城郭協会 公式サイト

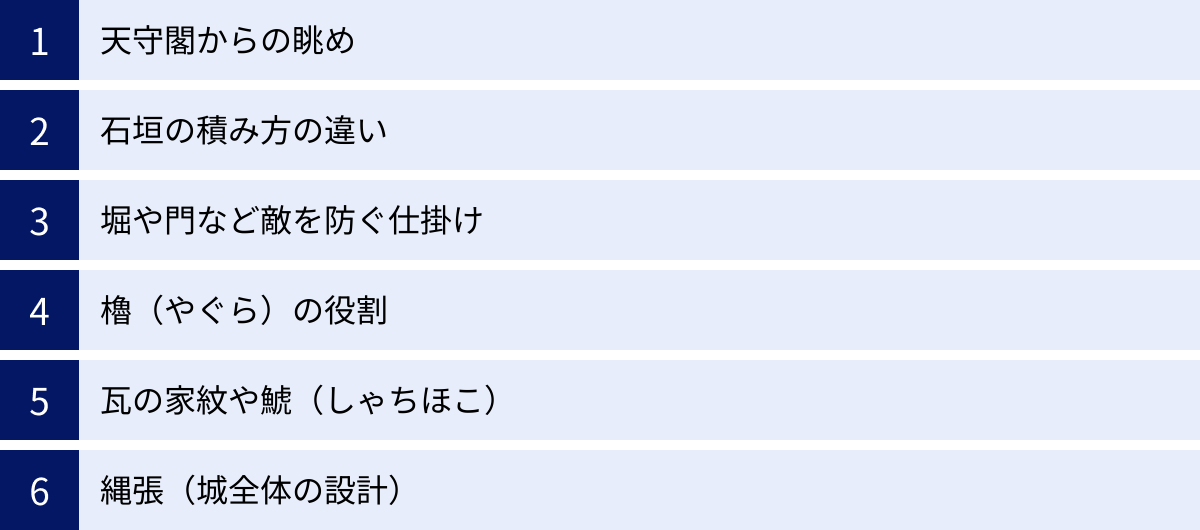

城巡りが10倍楽しくなる!注目すべき見どころ

お城の基礎知識を頭に入れたら、次はいよいよ城内散策です。しかし、ただ漠然と歩くだけでは、その面白さの半分も見逃してしまうかもしれません。ここでは、城のどのような部分に注目すれば、より深く、そして楽しく鑑賞できるのか、具体的な「見どころ」を6つのポイントに絞って解説します。

天守閣からの眺め

多くの城巡りのクライマックスは、やはり天守閣の最上階にたどり着いた瞬間でしょう。急な階段を登りきった先で待っているのは、息をのむような絶景です。この眺めは、単に「景色が良い」というだけではありません。かつての城主、殿様が立っていたであろう同じ場所に立ち、同じ視線で城下町や領地を見渡すという、特別な体験ができます。

眼下に広がる街並みを見ながら、「この町はどのように発展してきたのだろうか」「敵はどの方向から攻めてくることを想定していたのだろうか」などと想像を巡らせてみましょう。城が建てられた場所の地理的な重要性、例えば川や海、街道との位置関係がよく分かります。山の配置や平野の広がりを見れば、その城がいかに戦略的な立地を選んで築かれたかが一目瞭然です。

また、季節や時間帯によっても、その表情は大きく変わります。春には桜が城下をピンクに染め、夏には緑が目に鮮やか、秋には紅葉が燃えるように広がり、冬には雪化粧をまとった幻想的な風景が見られることもあります。天守からの眺めは、城と自然、そして人々が築いてきた町並みが織りなす、一枚の壮大な絵画のようなものです。ぜひ、その感動を心ゆくまで味わってください。

石垣の積み方の違い

城の土台を固め、威容を際立たせる「石垣」。地味な存在に見えるかもしれませんが、実は石垣こそ、築城技術の進化や、その城が建てられた時代を雄弁に物語る、非常に面白い見どころです。石垣に注目できるようになると、あなたの城巡りは一気に専門家レベルに近づきます。

石垣は、石の加工度合いによって、主に3つの種類に分類されます。

- 野面積(のづらづみ): 自然の石をほとんど加工せずにそのまま積み上げた、最も古い技法。石の形がバラバラなため隙間が多く、一見すると粗雑に見えますが、排水性に優れているという利点があります。関ヶ原の戦い以前の城に多く見られます。

- 打込接(うちこみはぎ): 石の表面や接合部を槌(つち)で叩いて加工し、隙間を減らして積み上げた技法。石同士の噛み合わせが良くなり、強度が増します。慶長年間(1596年〜1615年)頃に広まりました。

- 切込接(きりこみはぎ): 石を完全に四角形などに整形し、隙間なくピッタリと組み合わせて積み上げた、最も進んだ技法。見た目が非常に美しく、江戸時代以降の城に多く見られます。大阪城や江戸城の石垣が代表例です。

城内を歩きながら、「ここの石垣は野面積だから古い時代のものかな」「あちらは切込接だから、後から改修された部分かもしれない」といったように、石垣を「読む」ことができるようになると、城の歴史が立体的に見えてきます。 また、石垣の角の部分に使われる「算木積(さんぎづみ)」という、直方体の石を長辺と短辺を交互に組み合わせて強度を高める技法にも注目してみてください。その精巧な作りに、当時の石工たちの高い技術力を感じることができるでしょう。

堀や門など敵を防ぐ仕掛け

お城は、何よりもまず敵の攻撃から身を守るための要塞です。そのため、城内には至る所に、敵の侵入を阻み、撃退するための巧妙な仕掛けが施されています。こうした「防御システム」の数々を探しながら歩くのは、まるで巨大な立体迷路を攻略していくような楽しさがあります。

- 堀(ほり): 城の防御の第一線。城の周りを囲む「水堀」や「空堀」の幅や深さ、形に注目しましょう。山城では、尾根を断ち切るように掘られた「堀切(ほりきり)」や、斜面に複数の縦の溝を掘った「畝状竪堀(うねじょうたてぼり)」など、地形を巧みに利用した堀を見ることができます。

- 虎口(こぐち)と門(もん): 城への出入り口である虎口は、敵が最も集中して攻撃してくる場所。そのため、最も厳重に防御が固められています。まっすぐ進めないように道を直角に曲げた「喰違虎口(くいちがいこぐち)」や、四方を壁で囲んだ空間(枡形)に敵を誘い込み、四方から攻撃を仕掛ける「枡形門(ますがたもん)」は、非常に効果的な防御施設です。自分が攻める兵士になったつもりで虎口を通過してみると、その巧妙な設計に感心するはずです。

- 狭間(さま)と石落とし(いしおとし): 櫓や塀の壁に開けられた、鉄砲や弓矢で攻撃するための穴が「狭間」です。丸や三角、四角など様々な形があり、デザインとしても面白いです。また、石垣の上から真下の敵に石や熱湯を浴びせるための装置が「石落とし」です。塀や櫓の一部が石垣から張り出している部分の下に設けられています。

これらの防御施設は、築城者がいかに敵の動きを予測し、それを無力化しようと考えていたかの証です。一つひとつの仕掛けの意図を考えながら巡ることで、城が持つ軍事要塞としての側面をリアルに体感できます。

櫓(やぐら)の役割

天守に次いで目立つ建物である「櫓」。これは、物見(見張り)、防御、そして武器や食料の倉庫といった、様々な役割を担う重要な施設です。城の防御ラインの要所に配置され、城全体の守りを固めていました。

櫓にも様々な種類があります。

- 隅櫓(すみやぐら): 曲輪(くるわ)の角に建てられた櫓。二方向からの敵を監視・攻撃できます。

- 多聞櫓(たもんやぐら): 石垣の上に建てられた長屋状の櫓。防御壁としての役割と、倉庫としての役割を兼ね備えています。

- 太鼓櫓(たいこやぐら)や鐘櫓(かねやぐら): 時を知らせたり、緊急事態を伝えたりするための太鼓や鐘が置かれた櫓。

多くの城では天守しか残っていない場合も多いですが、姫路城や松山城(愛媛県)のように、多数の櫓が現存・復元されている城もあります。そうした城では、櫓と塀(多聞櫓)が連なって防御ラインを形成している様子を実際に見ることができ、圧巻です。天守だけでなく、こうした脇役とも言える櫓の一つひとつに注目することで、城の守りがどのように機能していたかをより深く理解できます。

瓦の家紋や鯱(しゃちほこ)

天守や櫓の屋根に目を向けると、そこにも興味深い見どころが隠されています。それは、瓦にあしらわれた「家紋」と、大棟(おおむね)の両端で輝く「鯱(しゃちほこ)」です。

軒先に並ぶ丸い瓦(軒丸瓦)や、屋根の装飾部分には、その城を築いた、あるいは改修した城主の家紋がデザインされていることがよくあります。例えば、姫路城では豊臣家の「五七桐紋」や、城主となった池田家の「揚羽蝶紋」など、複数の家紋を見つけることができます。瓦の家紋を探すのは、城の歴史を解き明かす宝探しのようで、非常に楽しいものです。

そして、城のシンボルとも言えるのが「鯱」です。鯱は、頭が虎で体が魚という想像上の生き物で、火事の際には水を噴いて火を消すという伝説から、建物の守り神として屋根に飾られるようになりました。特に有名なのは名古屋城の「金の鯱(金鯱)」ですが、他の城でも銅製や瓦製など、様々な素材や表情の鯱を見ることができます。その城の格式や、城主の権威を象徴する重要な装飾ですので、ぜひその違いを見比べてみてください。

縄張(城全体の設計)

最後に、これまで紹介してきた天守、石垣、堀、櫓といった個々の要素を統合し、城全体の設計プラン、すなわち「縄張(なわばり)」という視点を持つと、城巡りは格段に面白くなります。

縄張とは、どこに本丸を置き、二の丸、三の丸をどう配置するか、堀や虎口をどこに設けるかといった、城の全体構造の設計図のことです。この縄張こそが、築城者の思想や戦略が最も色濃く反映される部分です。

城を訪れたら、まず入口で縄張図(城の全体図)が描かれたパンフレットを手に入れましょう。そして、その図を見ながら歩くのです。

- 本丸へのルート: 敵が本丸にたどり着くまでに、いかに多くの門を通り、何度も進行方向を変えさせられるように設計されているかを確認してみましょう。

- 曲輪の配置: 本丸を中心に同心円状に曲輪が広がる「輪郭式」、本丸を片側に寄せ、段階的に曲輪を配置する「梯郭式」など、縄張にはいくつかの基本パターンがあります。訪れた城がどのパターンに近いか考えてみるのも面白いです。

- 防御の弱点: どこがこの城の弱点(搦手・からめて)で、そこを補うためにどのような工夫がされているか、縄張図から読み解いてみましょう。

縄張図を片手に歩くことは、築城者との知的な対話のようなものです。「なるほど、ここに櫓を置いたのは、あの虎口を側面から攻撃するためか」「この堀は、あちらの川から水を引き込んでいるな」など、次々と発見があるはずです。この視点を持つことができれば、あなたはもう立派な城巡り上級者です。

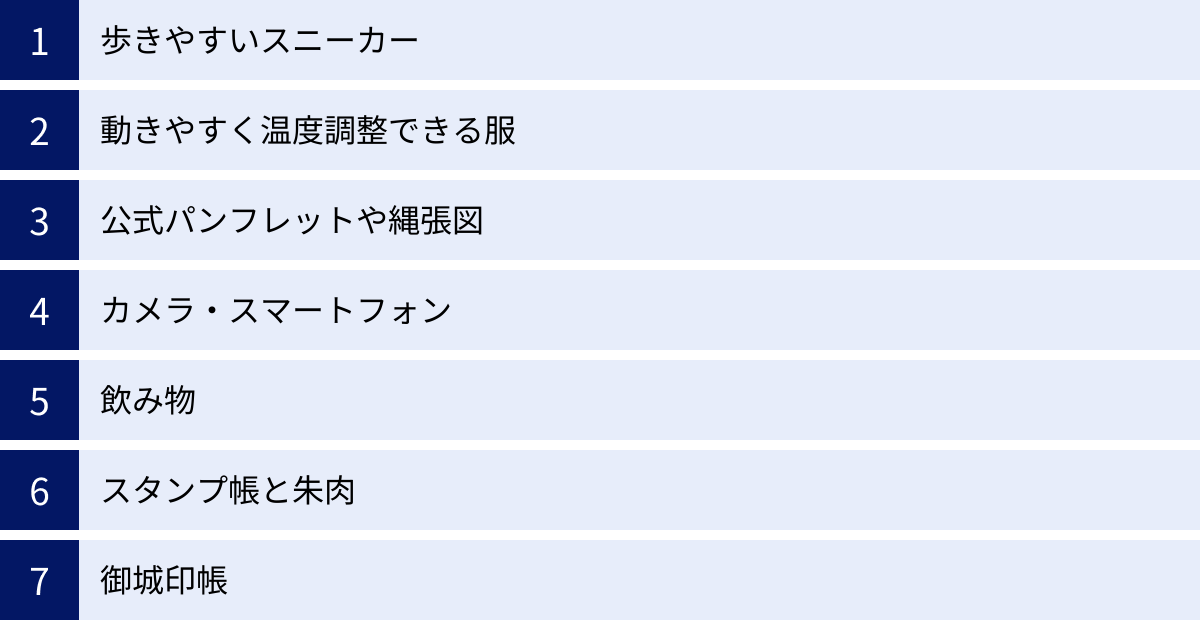

城巡りの持ち物と服装

城巡りを快適かつ安全に楽しむためには、適切な準備が欠かせません。特にお城は、現代の観光施設とは異なり、足場が悪かったり、天候の影響を受けやすかったりする場所も多くあります。ここでは、城巡りに適した服装と、あると便利な持ち物について具体的に解説します。

適した服装

お城は、思っている以上に歩く距離が長く、アップダウンも激しい場所です。「ちょっとした散歩」というよりは、「軽いハイキング」くらいの心構えで服装を選ぶと失敗がありません。

歩きやすいスニーカー

城巡りにおいて、靴選びは最も重要なポイントと言っても過言ではありません。城内には、以下のような足場の悪い場所がたくさんあります。

- 砂利道: 城跡公園や曲輪の多くは砂利が敷かれています。

- 石段: 天守内部の階段はもちろん、屋外にも苔むした滑りやすい石段が数多くあります。

- 急な坂道: 特に平山城や山城では、天守にたどり着くまでに長い坂道を登る必要があります。

- 天守内部の急階段: 現存天守の階段は、現代の建築基準では考えられないほど急で、段差も不揃いです。手すりを使い、手足を総動員して登るような感覚の場所もあります。

こうした場所を安全に歩くためには、履き慣れた、滑りにくいスニーカーが必須です。ヒールやパンプス、底の薄いサンダルなどは絶対に避けましょう。足が疲れるだけでなく、転倒して怪我をする危険性が非常に高まります。特に山城に挑戦する場合は、足首をサポートしてくれるハイキングシューズやトレッキングシューズを用意するとさらに安心です。

動きやすく温度調整できる服

服装の基本は、「動きやすさ」と「体温調節のしやすさ」です。ジーンズやストレッチの効いたパンツなど、足を動かしやすい服装を選びましょう。スカートは、天守の急な階段を登る際や、風が強い場所では不向きな場合があります。

また、城巡りでは体温の変化が激しくなりがちです。屋外を歩いて汗をかいたかと思えば、石造りの天守の中はひんやりしていたり、山城の山頂では風が強くて急に寒くなったりします。そのため、重ね着(レイヤリング)できる服装が理想的です。

- 基本: 吸湿速乾性に優れたTシャツやインナー

- 中間着: 気温に応じて着脱できるシャツ、パーカー、フリースなど

- アウター: 風を防ぐウィンドブレーカーや、雨に備えて防水性のあるジャケット

夏場でも、薄手の羽織るものを一枚持っていくと、日差し対策や冷房対策に役立ちます。冬場は、防寒対策を万全にしつつも、歩いて暑くなった時に脱げるようにしておくと快適です。両手が自由に使えるように、リュックサックに必要なものをまとめていくことをおすすめします。

あると便利な持ち物リスト

必須ではありませんが、持っていくと城巡りがさらに充実し、快適になるアイテムをご紹介します。

公式パンフレットや縄張図

ほとんどの城では、チケット売り場や入口で公式のパンフレットを配布しています。これには見どころの解説や、城全体の地図(縄張図)が掲載されており、城巡りの最強のガイドブックになります。どこに何があるのかを把握し、現在地を確認しながら歩くことで、迷うことなく効率的に見学できます。また、歴史的な解説を読みながら実物を見ることで、理解が格段に深まります。

カメラ・スマートフォン

美しい天守や力強い石垣、季節の風景など、城にはシャッターチャンスが溢れています。思い出を記録するために、カメラやスマートフォンは忘れずに持っていきましょう。スマートフォンの場合は、予備のモバイルバッテリーがあると安心です。地図アプリや情報検索で意外と電池を消耗します。また、暗い天守内部や御殿の中ではフラッシュ撮影が禁止されていることが多いので、マナーを守って撮影しましょう。

飲み物

特に夏場の城巡りでは、熱中症対策として飲み物は必須です。城内は広く、自販機や売店がすぐに見つからないことも珍しくありません。特に山城の場合は、登り始める前に必ず飲み物を確保しておきましょう。スポーツドリンクや経口補水液など、塩分やミネラルも補給できるものがおすすめです。

スタンプ帳と朱肉

「日本100名城」「続日本100名城」のスタンプラリーに参加している方は、公式スタンプ帳を絶対に忘れないようにしましょう。 スタンプの設置場所は、天守閣の入口、資料館、観光案内所など城によって様々です。事前に公式サイトなどで場所を確認しておくとスムーズです。また、スタンプ台にインクパッド(朱肉)が備え付けられていない場合や、インクが薄くなっている場合に備えて、携帯用の朱肉を一つ持っていると非常に便利です。綺麗にスタンプを押すことができ、後々の満足度が大きく変わります。

御城印帳

近年、登城記念として人気を集めているのが「御城印」です。これを集めるための専用の帳面が「御城印帳」です。多くの城の売店や観光案内所で購入できます。御城印は書き置きの和紙で渡されることがほとんどなので、それを綺麗に保管するために御城印帳があると便利です。スタンプとはまた違ったデザインの魅力があり、旅の良い記念になります。これから集めようと思っている方は、最初の城で購入してみてはいかがでしょうか。

【初心者向け】一度は行きたい!おすすめの名城15選

日本全国に数多ある城の中から、初心者がまず訪れるべき名城を15箇所厳選しました。いずれもアクセスが比較的容易で、見どころが多く、城巡りの楽しさを存分に味わえる城ばかりです。国宝や現存天守、世界遺産から、特徴的な歴史を持つ城まで、バラエティ豊かに選びました。

| 城名 | 所在地 | 分類/特徴 |

|---|---|---|

| 姫路城 | 兵庫県 | 国宝・現存天守、世界遺産、日本100名城 |

| 松本城 | 長野県 | 国宝・現存天守、日本100名城 |

| 犬山城 | 愛知県 | 国宝・現存天守、日本100名城 |

| 彦根城 | 滋賀県 | 国宝・現存天守、日本100名城 |

| 松江城 | 島根県 | 国宝・現存天守、日本100名城 |

| 名古屋城 | 愛知県 | 復元天守(木造)、特別史跡、日本100名城 |

| 大阪城 | 大阪府 | 復興天守、特別史跡、日本100名城 |

| 熊本城 | 熊本県 | 復元天守、特別史跡、日本100名城 |

| 会津若松城(鶴ヶ城) | 福島県 | 復興天守、日本100名城 |

| 松山城 | 愛媛県 | 現存天守、重要文化財、日本100名城 |

| 二条城 | 京都府 | 世界遺産、国宝(二の丸御殿)、日本100名城 |

| 弘前城 | 青森県 | 現存天守、重要文化財、日本100名城 |

| 小田原城 | 神奈川県 | 復興天守、日本100名城 |

| 備中松山城 | 岡山県 | 現存天守、重要文化財、日本100名城 |

| 五稜郭 | 北海道 | 特別史跡、日本100名城 |

① 姫路城(兵庫県)

「白鷺城(しらさぎじょう)」の愛称で知られる、日本で最も美しい城と言っても過言ではありません。白漆喰で塗り固められた城壁と、連立式の優美な大天守はまさに圧巻。1993年に日本初の世界文化遺産に登録され、国宝にも指定されています。広大な城郭には、天守だけでなく多くの櫓や門が現存しており、迷路のような縄張を歩けば、鉄壁の要塞であったことを実感できます。

② 松本城(長野県)

姫路城の「白」に対し、黒漆塗りの下見板が特徴的な「黒」の城。戦国時代の気風を残す武骨で力強い姿が魅力です。現存する五重六階の天守としては日本最古で、もちろん国宝に指定されています。北アルプスの雄大な山々を背景にしたその姿は、一幅の絵画のようです。

③ 犬山城(愛知県)

木曽川のほとりの小高い山の上に立つ、現存する日本最古の様式を持つ天守とされています。こぢんまりとしていながらも、望楼からの眺めは格別。城下町も風情があり、食べ歩きなどを楽しみながら散策するのもおすすめです。国宝5城の一つです。

④ 彦根城(滋賀県)

様々な形の破風(はふ)を組み合わせた、変化に富んだ意匠の天守が見事な国宝の城。天守だけでなく、天秤櫓や太鼓門櫓など多くの重要文化財が現存しています。琵琶湖を望む景観も素晴らしく、人気キャラクター「ひこにゃん」に出会えることも。

⑤ 松江城(島根県)

千鳥が羽を広げたような破風の形から「千鳥城」とも呼ばれる、実戦本位の力強い天守が魅力。2015年に国宝に指定されました。宍道湖のほとりにたたずむ姿は情緒たっぷり。城を囲む堀を小舟で巡る「堀川めぐり」も人気です。

⑥ 名古屋城(愛知県)

屋根で金色に輝く「金の鯱(きんしゃち)」であまりにも有名な、徳川御三家筆頭・尾張徳川家の居城。天守閣は戦災で焼失しましたが、近年、往時の姿を忠実に再現した「本丸御殿」が木造で復元され、その豪華絢爛な内装は必見です。

⑦ 大阪城(大阪府)

豊臣秀吉が築いたことで知られる、天下人の城。現在の天守は昭和初期に市民の寄付で建てられた復興天守ですが、そのスケールは圧巻です。見どころは、何と言っても巨大な石垣。城内で最も大きい「蛸石(たこいし)」など、巨石がふんだんに使われた石垣は、豊臣、そして徳川の絶大な権力を物語っています。

⑧ 熊本城(熊本県)

築城の名手・加藤清正が築いた難攻不落の名城。敵を寄せ付けない「武者返し」と呼ばれる優美な曲線を描く石垣が特徴です。2016年の熊本地震で大きな被害を受けましたが、復旧工事が進み、復興のシンボルとして力強く立ち続けています。

⑨ 会津若松城(鶴ヶ城)(福島県)

日本で唯一、天守に赤瓦が使われている美しい城。幕末の戊辰戦争では、約1ヶ月にわたる籠城戦の舞台となり、新政府軍の猛攻に耐え抜いたことで知られています。白虎隊の悲劇の舞台としても有名で、訪れる人々の心を打ちます。

⑩ 松山城(愛媛県)

松山市の中心部、標高132mの勝山山頂に位置する平山城。現存12天守の一つで、大天守、小天守、櫓を渡り廊下で結んだ「連立式天守」という複雑で防御能力の高い構造をしています。ロープウェイやリフトで気軽に登ることができ、山頂からの眺めは絶景です。

⑪ 二条城(京都府)

徳川家康が京都での拠点として築いた平城。ここは「戦う城」ではなく、「見せる城」です。豪華な彫刻や障壁画で彩られた国宝・二の丸御殿は、徳川の権威を天下に示すためのもの。歩くと鳥の鳴き声のような音がする「鶯張りの廊下」も有名です。大政奉還の舞台としても知られています。

⑫ 弘前城(青森県)

東北地方で唯一の現存天守を持つ城。津軽統一を成し遂げた津軽為信によって計画されました。城のある弘前公園は日本有数の桜の名所として知られ、春には約2600本の桜が咲き誇り、天守と桜が織りなす風景は息をのむ美しさです。

⑬ 小田原城(神奈川県)

戦国時代、「難攻不落」を誇った後北条氏の巨大な拠点。上杉謙信や武田信玄の攻撃をも退けました。現在の天守は昭和に復興されたものですが、城址公園として整備され、歴史を学ぶことができる施設も充実しています。首都圏からのアクセスも良好です。

⑭ 備中松山城(岡山県)

現存天守を持つ山城としては、日本で最も高い場所(標高430m)にあります。 秋から冬にかけての早朝には、雲海に浮かぶ幻想的な姿が見られることから「天空の城」として絶大な人気を誇ります。天守までの道のりは軽い登山となりますが、その先で待つ絶景と歴史ある天守は、苦労して訪れる価値があります。

⑮ 五稜郭(北海道)

幕末に築かれた、星形の堀が特徴的な西洋式城郭。江戸幕府の箱館奉行所として建てられ、戊辰戦争最後の戦いである箱館戦争の舞台となりました。隣接する五稜郭タワーの展望台から見下ろす、その幾何学的な美しい星形は必見です。

知っておきたい城巡りのマナー

お城は、単なる観光地である前に、国の宝とも言える貴重な文化財です。また、多くの人が訪れる公共の場所でもあります。誰もが気持ちよく、そして安全に城巡りを楽しむために、基本的なマナーを守ることは非常に重要です。未来の世代にこの素晴らしい遺産を受け継いでいくためにも、以下の点を心に留めておきましょう。

文化財を傷つけない

これは最も基本的なマナーです。城内にある建物や石垣、展示物などは、何百年もの時を経て現代に伝わってきた貴重なものです。

- むやみに触らない: 天守の柱や壁、御殿の襖や欄間(らんま)などには、絶対に触れないようにしましょう。手の皮脂や汗が付着するだけで、長い年月をかけて劣化の原因となります。

- 落書きは厳禁: 言うまでもありませんが、柱や壁への落書きは文化財保護法に触れる犯罪行為です。

- 寄りかからない、もたれない: 古い建物は見た目以上に脆い場合があります。柱や壁に寄りかかったり、体重をかけたりしないようにしましょう。

- 三脚や自撮り棒の使用: 混雑している場所や、狭い通路、建物内での三脚や自撮り棒の使用は、他の人の迷惑になったり、文化財を傷つけたりする危険があります。使用が禁止されている場所も多いので、現地の案内に必ず従ってください。

「自分の家の柱や壁にしないことは、お城でもしない」という意識を持つことが大切です。

立ち入り禁止区域には入らない

城内には、安全上の理由や文化財保護の観点から、ロープや柵で囲まれ、「立入禁止」の看板が立てられている場所があります。

- 危険な場所: 崩れやすい石垣の上や、整備されていない急な斜面などは、転落や滑落の危険があります。好奇心から立ち入るのは絶対にやめましょう。

- 保護されている場所: 植生保護区域や、発掘調査中のエリアなど、学術的に重要な場所も立ち入りが制限されています。

決められた順路を守って見学することが、自分自身の安全を守ると同時に、貴重な史跡を保護することにも繋がります。「ちょっとだけなら」という軽い気持ちが、取り返しのつかない事故や文化財の破壊に繋がる可能性を忘れないでください。

大きな声で騒がない

お城は、多くの人が歴史のロマンに浸ったり、静かな雰囲気を楽しんだりするために訪れています。グループで訪れると気分が高揚しがちですが、周囲への配慮を忘れないようにしましょう。

- 大声での会話や、はしゃぎ声は控える: 特に天守や御殿の内部など、声が響きやすい場所では静かに見学するのがマナーです。

- スマートフォンのマナー: 通話は屋外の迷惑にならない場所で行い、動画などを再生する際はイヤホンを使用しましょう。

お城が持つ荘厳で静謐な雰囲気を、そこにいる全員で共有し、尊重する気持ちが大切です。

ゴミは持ち帰る

美しい景観を保つために、ゴミのマナーは徹底しましょう。

- ゴミは指定のゴミ箱へ: 城内にゴミ箱が設置されている場合は、分別ルールを守って捨てましょう。

- ゴミ箱がなければ持ち帰る: 観光地によっては、景観維持やカラスなどの被害を防ぐためにゴミ箱を設置していない場合があります。その際は、自分が出したゴミはすべて持ち帰るのが鉄則です。特に、ペットボトルやお菓子の袋などを、石垣の隙間などに放置するのは絶対にやめてください。

「立つ鳥跡を濁さず」の精神で、自分が訪れる前よりも美しい状態にして帰るくらいの気持ちでいることが、城巡りを楽しむ者としての心得です。これらのマナーを守ることで、お城も、他の観光客も、そして自分自身も、気持ちの良い一日を過ごすことができます。

まとめ

この記事では、城巡りをこれから始めたいと考えている初心者の方に向けて、その魅力から具体的な始め方、知っておくべき基礎知識、おすすめの名城まで、幅広く解説してきました。

城巡りの魅力は、歴史の舞台に身を置く感動、建築物としての美しさの発見、そしてスタンプラリーなどで得られる達成感など、多岐にわたります。それは、単なる観光旅行ではなく、知的好奇心を満たし、日本の歴史や文化を肌で感じる知的な冒険と言えるでしょう。

城巡りを始めるのに、専門的な知識や特別な準備は必要ありません。

- まずは姫路城や大阪城といった、有名でアクセスしやすいお城を選び、

- 訪れる前に城主や歴史を少しだけ調べておくだけで、

- 目の前の風景は、単なる建物から歴史物語の舞台へと変わります。

「日本100名城」のスタンプラリーに参加すれば、旅の目標ができて楽しさが持続しますし、城下町の散策やご当地グルメも組み合わせれば、旅全体の満足度はさらに高まります。

今回ご紹介した「国宝5城」や「現存12天守」は、まさに日本の宝です。本物の歴史が持つ迫力と重みを、ぜひその目で確かめてみてください。そして、天守からの眺め、石垣の積み方の違い、敵を防ぐための仕掛けといった見どころに注目すれば、あなたの城巡りはさらに奥深いものになるはずです。

城巡りは、始めれば始めるほど、その沼にハマっていく奥深い趣味です。 一つのお城を訪れると、その城主に関係する別の城に行きたくなったり、同じ築城者の別の作品が見たくなったりと、興味は無限に広がっていきます。

この記事が、あなたの新たな趣味の扉を開く、その一助となれば幸いです。さあ、スニーカーを履いて、スタンプ帳をカバンに入れ、時を超える旅に出かけてみませんか。全国の城たちが、あなたを待っています。