現代の観光産業は、国内外の情勢や人々の価値観の変化を受け、大きな変革期を迎えています。このような状況下で、持続可能な成長を遂げるための鍵として注目されているのが「観光DX」です。

本記事では、観光DXの基本的な概念から、その必要性が高まっている背景、具体的なメリットや課題、そして成功に導くためのポイントまでを網羅的に解説します。さらに、実際に活用されているデジタル技術や支援制度についても詳しく紹介し、観光事業に携わるすべての方が今日から実践できるヒントを提供します。

目次

観光DXとは

観光DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を駆使して観光におけるビジネスモデルや業務プロセス、さらには顧客体験そのものを根本から変革し、新たな価値を創造する取り組みを指します。単にデジタルツールを導入する「デジタル化」や「IT化」とは一線を画し、その目的はより戦略的かつ広範囲にわたります。

従来の「デジタル化」が、紙媒体の予約台帳をデジタル管理に置き換えたり、手作業で行っていた会計業務をシステム化したりといった、既存業務の効率化を主眼としていたのに対し、観光DXはより大きな変革を目指します。例えば、収集した顧客データをAIで分析し、一人ひとりの嗜好に合わせた旅行プランを自動で提案したり、VR技術を用いて旅行前に現地の魅力をリアルに体験してもらったりするなど、これまで不可能だった新しいサービスの提供や顧客との関係構築を可能にします。

この変革は、以下の3つの主要なステークホルダー(利害関係者)に多大な影響を与えます。

- 観光客(旅行者): 旅行の計画段階から、移動、滞在、そして帰宅後に至るまで、一貫してシームレスで質の高い体験を得られます。スマートフォン一つで情報収集、予約、決済、さらには現地でのナビゲーションや多言語でのコミュニケーションが可能になり、ストレスフリーで満足度の高い旅行が実現します。個人の興味や過去の行動履歴に基づいたパーソナライズされた情報提供は、予期せぬ発見や感動を生み出し、旅をより豊かなものにします。

- 観光事業者(宿泊施設、交通機関、飲食店など): デジタル技術の活用により、業務の大幅な効率化と生産性の向上が期待できます。例えば、AIチャットボットが24時間365日、顧客からの問い合わせに対応することで、スタッフは人でなければできない「おもてなし」に集中できます。また、予約データや顧客の行動データを分析することで、より効果的なマーケティング戦略を立案したり、需要を予測して価格を最適化(ダイナミックプライシング)したりと、データに基づいた経営判断が可能になります。

- 地域全体: 観光DXは個々の事業者の取り組みに留まらず、地域全体の魅力を高め、活性化させる力を持っています。地域内の複数の観光事業者や自治体がデータを連携させる「データ連携基盤」を構築することで、観光客の周遊を促すことができます。例えば、A市の美術館の入場券を購入した人に、近隣のB町の飲食店のクーポンを自動で配信するといった連携が可能です。これにより、観光客の消費額が増加し、これまで光が当たらなかった地域にも経済効果が波及します。また、交通機関の運行データと観光施設の混雑状況を組み合わせることで、スムーズな移動を支援し(MaaS)、オーバーツーリズム(観光公害)といった社会課題の解決にも貢献します。

観光DXの本質は、デジタル技術を「手段」として捉え、「顧客体験の向上」「生産性の向上」「地域の持続的発展」という3つの目的を達成するための経営戦略そのものであると言えるでしょう。この取り組みは、変化の激しい時代において観光産業が生き残り、さらに発展していくために不可欠な要素となっています。

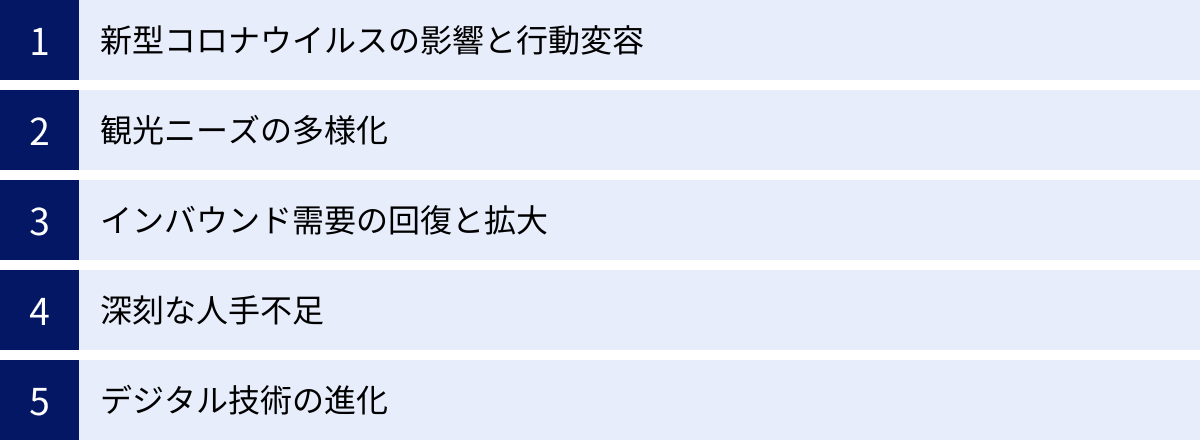

観光DXが求められる背景

なぜ今、これほどまでに観光DXの推進が急務とされているのでしょうか。その背景には、社会情勢の変化、テクノロジーの進化、そして人々の価値観の変容が複雑に絡み合っています。ここでは、観光DXが求められる5つの主要な背景について掘り下げていきます。

新型コロナウイルスの影響と行動変容

2020年以降の世界的なパンデミックは、観光産業に甚大な影響を与えたと同時に、人々の旅行に対する考え方や行動様式を大きく変えました。この変化が、観光DXの必要性を一気に加速させた最大の要因と言っても過言ではありません。

まず、感染症対策の観点から「非接触・非対面」サービスの需要が爆発的に高まりました。ホテルのフロントでのチェックイン・アウト手続き、レストランでの注文や決済、観光案内所での情報収集など、これまで人が介在していた多くの場面で、人との接触を避けるためのデジタルソリューションが求められるようになりました。オンラインでの事前予約や決済、セルフチェックイン端末、モバイルオーダーシステムなどは、もはや特別なものではなく、多くの施設で標準的なサービスとなりつつあります。

また、旅行のスタイルそのものも変化しました。遠隔地への大規模な団体旅行が減少し、近隣を少人数で楽しむ「マイクロツーリズム」や、働きながら休暇を過ごす「ワーケーション」といった新しい旅の形が定着しました。このような旅行スタイルでは、画一的なパッケージツアーではなく、個人の目的に合わせた柔軟な情報収集やプランニングが重要になります。デジタルを活用して、地域の隠れた魅力を発信したり、ワーケーションに適した施設情報を提供したりすることが、新たな顧客層を獲得する上で不可欠となっています。

さらに、パンデミックを機に、あらゆる世代でデジタルツールの利用が日常化しました。オンラインでの情報収集、SNSでの体験共有、動画コンテンツの視聴などが当たり前になり、旅行者は出発前からリッチなデジタルコンテンツに触れることを期待するようになっています。この期待に応え、旅行意欲を喚起するためには、VRによるバーチャルツアーや、現地の魅力を伝える高品質な動画配信など、デジタルを駆使した情報発信が極めて重要です。

観光ニーズの多様化

現代の旅行者は、かつてのように有名な観光名所を巡るだけの「モノ消費」から、その土地ならではのユニークな体験や文化交流を求める「コト消費」へと価値観をシフトさせています。この観光ニーズの多様化・個別化の流れも、観光DXを後押しする大きな要因です。

特に、インターネットやSNSの普及により、旅行者は膨大な情報にアクセスできるようになりました。彼らは他者とは違う、自分だけの特別な体験を求めています。「インスタ映え」するフォトジェニックなスポットはもちろん、地元の人しか知らない隠れ家的なレストラン、伝統工芸の体験プログラム、農家での収穫体験など、関心の対象は細分化・深化しています。

このような千差万別のニーズに対して、従来のマスマーケティング的なアプローチでは対応が困難です。そこで重要になるのが、デジタル技術を活用したパーソナライゼーションです。Webサイトの閲覧履歴や過去の予約情報、SNSでの投稿内容といったデータを分析し、AIが個々の旅行者の興味・関心に合致する観光スポットやアクティビティを推奨する。こうした仕組みを構築することで、旅行者は「自分にぴったりの旅」を簡単に見つけることができ、満足度が飛躍的に向上します。

また、個人旅行(FIT: Foreign Independent Traveler)の割合が増加していることも、この傾向に拍車をかけています。彼らはパッケージツアーに頼らず、自ら情報を集めて旅程を組み立てます。そのため、多言語に対応した分かりやすいWebサイト、オンラインで簡単に予約・決済ができるシステム、現地で役立つ交通情報や地図アプリなどが不可欠です。デジタルツールを通じて、個人旅行者がストレスなく、自由に旅を楽しめる環境を整備することが、選ばれる観光地となるための必須条件となっています。

インバウンド需要の回復と拡大

水際対策の緩和や円安を背景に、訪日外国人観光客(インバウンド)は急速に回復し、コロナ禍以前を上回る勢いで増加しています。この旺盛なインバウンド需要を取り込むことは、日本の観光産業にとって喫緊の課題であり、その解決策として観光DXが大きな役割を果たします。

インバウンド観光客が日本で直面する最大の課題の一つが「言葉の壁」です。観光案内、レストランのメニュー、交通機関の乗り換えなど、多言語対応が不十分な場面は未だに少なくありません。この課題に対し、AIを活用したリアルタイム翻訳機や、多言語対応のAIチャットボット、スマートフォンのカメラをかざすだけでメニューを翻訳してくれるARアプリなどが有効なソリューションとなります。

また、決済手段の違いも大きな障壁です。世界では現金を使わないキャッシュレス決済が主流の国が多く、日本の現金文化に戸惑う観光客は少なくありません。クレジットカードはもちろん、海外で広く普及しているQRコード決済など、多様な決済手段に対応することは、インバウンド消費を促進する上で極めて重要です。

さらに、宗教上の理由から食事に制限がある(ハラル、ベジタリアンなど)観光客や、文化的な背景が異なる観光客への配慮も求められます。デジタルツールを活用して、飲食店ごとの対応メニュー情報を分かりやすく提供したり、礼拝スペースの場所を地図アプリで案内したりするなど、きめ細やかな情報提供が顧客満足度を高めます。

これらのインバウンド特有の課題を解決し、すべての外国人観光客が安全・安心・快適に旅行できる環境を整備するために、観光DXは不可欠なインフラと言えるでしょう。

深刻な人手不足

日本の多くの産業と同様に、観光産業もまた深刻な人手不足に直面しています。特に宿泊業や飲食業、運輸業では、従業員の高齢化や若者離れが進み、必要な人材を確保することが年々困難になっています。少ない人員で質の高いサービスを維持・向上させるという困難な課題を解決するため、観光DXへの期待が高まっています。

デジタル技術は、これまで人が行っていた定型的な業務や単純作業を自動化・効率化し、従業員をより付加価値の高い業務へとシフトさせることを可能にします。

例えば、宿泊施設では、オンライン予約管理システムが予約受付から部屋割りまでを自動で行い、セルフチェックイン・アウト機がフロント業務の負担を軽減します。レストランでは、モバイルオーダーシステムを導入すれば、注文取りや会計の時間を削減できます。清掃業務にロボットを導入したり、AIチャEBットが24時間体制で顧客の質問に答えたりすることも有効です。

こうした業務効率化によって創出された時間を、従業員は本来注力すべき「おもてなし」や、顧客とのコミュニケーション、サービスの品質向上といった、人でなければ生み出せない価値の提供に充てることができます。これは、従業員の満足度やエンゲージメントを高めることにも繋がり、離職率の低下も期待できます。人手不足を単なる脅威として捉えるのではなく、業務プロセスを見直し、生産性を向上させる好機と捉える上で、観光DXは極めて重要な役割を担います。

デジタル技術の進化

AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、5G(第5世代移動通信システム)、VR/AR(仮想現実・拡張現実)といった先進的なデジタル技術が急速に進化し、社会実装が可能なレベルまで成熟してきたことも、観光DXを後押しする大きな要因です。

かつては莫大なコストがかかり、一部の大企業でしか活用できなかったこれらの技術が、クラウドサービスの普及などにより、比較的手頃な価格で中小規模の事業者でも利用できるようになりました。

- AIは、膨大なデータを分析して未来の宿泊需要を予測したり、顧客一人ひとりに最適な観光プランを提案したりします。

- IoTセンサーは、客室の温度や照明を自動で最適化したり、温泉の混雑状況をリアルタイムで可視化したりします。

- VR/ARは、自宅にいながらにして観光地の魅力を360度体験できるバーチャルツアーや、史跡にかざすと在りし日の姿が浮かび上がるARガイドなどを実現します。

- 5Gの高速・大容量通信は、これらのリッチなデジタルコンテンツを遅延なく快適に提供するための基盤となります。

これらの技術はもはやSFの世界の話ではなく、現実に観光体験を豊かにし、事業者の課題を解決するツールとなっています。この技術的な追い風を捉え、いかに自社のサービスや地域の魅力向上に結びつけていくかが、今後の観光産業の競争力を左右すると言えるでしょう。

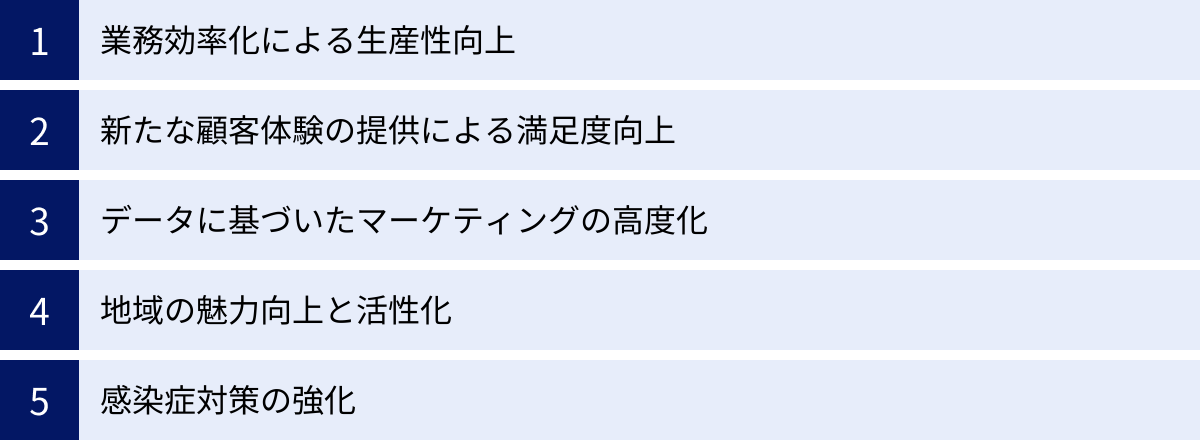

観光DXを推進する5つのメリット

観光DXを推進することは、単に時代の流れに対応するだけでなく、観光事業者や地域にとって具体的かつ多岐にわたるメリットをもたらします。ここでは、その中でも特に重要な5つのメリットについて、具体的なシナリオを交えながら解説します。

① 業務効率化による生産性向上

観光DXがもたらす最も直接的で分かりやすいメリットは、業務プロセスの自動化・効率化による生産性の劇的な向上です。これは、深刻な人手不足に悩む観光産業にとって、事業を継続し成長させるための生命線とも言えるでしょう。

例えば、中小規模の旅館を考えてみましょう。従来は、電話やファックスでの予約を手作業で台帳に転記し、複数の旅行予約サイト(OTA)からの予約も一つひとつ手動で確認・入力する必要がありました。この作業は時間がかかるだけでなく、ダブルブッキングなどの人為的ミスの温床にもなっていました。

ここにサイトコントローラーやPMS(宿泊管理システム)を導入することで、全ての予約情報が一元管理され、在庫調整も自動的に行われます。これにより、予約管理にかかっていた時間は大幅に削減され、スタッフは空いた時間をお客様へのきめ細やかな対応や、新たなサービス企画といった、より創造的で付加価値の高い業務に充てられるようになります。

飲食店においても同様です。お客様自身のスマートフォンで注文から決済までを完結できるモバイルオーダーシステムを導入すれば、ホールスタッフは注文取りやレジ対応の業務から解放されます。その結果、料理の提供やテーブルの片付け、お客様とのコミュニケーションにより多くの時間を使えるようになり、サービスの質と顧客満足度の向上に繋がります。また、注文データがデジタルで蓄積されるため、どのメニューが人気か、どの時間帯に客足が集中するかといった分析も容易になり、仕入れの最適化やメニュー開発にも役立ちます。

このように、観光DXは反復的な定型業務をデジタル技術に任せることで、「人」が本来持つ創造性やホスピタリティを最大限に発揮できる環境を整え、組織全体の生産性を向上させる強力なエンジンとなります。

② 新たな顧客体験の提供による満足度向上

観光DXは、業務効率化に留まらず、これまでにない新しい顧客体験を創出し、旅行者の満足度を飛躍的に高める可能性を秘めています。デジタル技術は、旅行のあらゆるフェーズ(旅行前・旅行中・旅行後)で顧客との接点を持ち、一貫した価値提供を可能にします。

【旅行前:期待感を醸成する】

旅行者は、行き先を決める段階で多くの情報を収集します。ここでVR(仮想現実)技術を活用すれば、現地のホテル客室や絶景スポットを360度の映像でリアルに体験できます。写真や文章だけでは伝わらない臨場感は、旅行への期待感を大きく膨らませ、予約の決め手となるでしょう。また、AIがユーザーの好みを学習し、「歴史好きのあなたには、このお城と武家屋敷を巡るコースがおすすめです」といったパーソナライズされた提案を行うことで、旅行計画そのものを楽しい体験に変えることができます。

【旅行中:ストレスフリーで深い体験を】

現地に到着してからは、AR(拡張現実)技術が活躍します。スマートフォンのカメラを古い城跡にかざすと、CGで再現されたかつての壮麗な姿が画面上に現れ、歴史への理解を深めることができます。また、MaaS(サービスとしての移動)アプリを使えば、電車、バス、シェアサイクルなど複数の交通手段を組み合わせた最適なルート検索から予約、決済までをシームレスに行え、不慣れな土地での移動のストレスを解消します。混雑状況をリアルタイムで可視化するサービスは、「密」を避けた快適な観光を実現します。

【旅行後:感動を持続させ、再訪を促す】

旅行が終わった後も、顧客との関係は続きます。旅行中に撮影した写真や訪れた場所のログを基に、AIが自動で旅の思い出ムービーを作成してプレゼントしたり、旅行の感想を尋ねるアンケートと共に、次回の旅行で使えるパーソナライズされたクーポンを送付したりします。こうしたフォローアップは、旅の感動を持続させ、顧客のロイヤリティを高め、将来の再訪へと繋げる重要な取り組みです。

このように、観光DXは単発のサービス改善ではなく、旅行全体の体験価値をデザインし直すことで、顧客に深い満足と感動を与えます。

③ データに基づいたマーケティングの高度化

勘や経験に頼った従来のマーケティングから脱却し、客観的なデータに基づいた科学的なアプローチ(データドリブン・マーケティング)を可能にすることも、観光DXの大きなメリットです。

観光事業の現場では、日々膨大なデータが生まれています。例えば、自社Webサイトのアクセスログ、OTA経由の予約データ(顧客の国籍、年齢層、宿泊プランなど)、POSレジの購買データ、顧客アンケートの結果などです。しかし、これらのデータは別々のシステムに散在し、十分に活用されていないケースがほとんどでした。

観光DXでは、これらのデータを一元的に収集・統合し、分析するための「データ連携基盤(CDP: Customer Data Platformなど)」を構築します。これにより、これまで見えなかった顧客の姿や行動パターンが可視化されます。

例えば、以下のような分析が可能になります。

- 「30代の女性グループは、金曜日に宿泊予約し、エステ付きプランを選ぶ傾向が強い」

- 「Webサイトで『子連れ 温泉』と検索したユーザーは、貸切風呂のあるプランの成約率が高い」

- 「台湾からの観光客は、夕食後に館内の土産物店で特定のお菓子を多く購入している」

このような具体的なインサイト(洞察)を得ることで、マーケティング施策の精度を格段に向上させることができます。特定のターゲット層に絞ったWeb広告を配信したり、顧客の興味に合わせたメールマガジンを送付したり、人気の土産物セットを企画したりと、より効果的で無駄のないアプローチが実現します。

さらに、AIを活用した需要予測も可能になります。過去の予約データや天候、地域のイベント情報などを総合的に分析し、「来月の3連休の客室稼働率は95%に達する」といった予測を立てます。この予測に基づき、需要が高い時期には価格を上げ、低い時期には割引プランを提供する「ダイナミックプライシング」を導入すれば、収益の最大化を図ることができます。

④ 地域の魅力向上と活性化

観光DXのインパクトは、個々の事業者の枠を超え、地域全体の観光競争力を高め、持続可能な地域活性化に貢献します。

多くの観光地では、宿泊施設、飲食店、交通事業者、土産物店、体験施設などが個別に事業を営んでおり、連携が十分でないことが課題でした。観光客は、それぞれの施設で情報を探し、予約や支払いを行う必要があり、手間がかかっていました。

ここで、地域が一体となって観光DXを推進することで、大きな相乗効果が生まれます。中心的な役割を果たすのが、先述した「データ連携基盤」です。この基盤を通じて、各事業者が持つデータを(個人情報に配慮した上で)共有し、連携させます。

具体的な取り組みとしては、「地域共通の観光アプリ」の開発が挙げられます。このアプリ一つで、以下のようなことが可能になります。

- 周遊促進: 地域内の観光スポットや店舗を巡るデジタルスタンプラリーを実施。コンプリートした人には特典を提供し、地域の隅々まで足を運んでもらう。

- シームレスな移動体験(MaaS): 電車やバスの時刻表検索、タクシーの配車、レンタサイクルの予約・決済などをアプリ内で完結。二次交通の利便性を高め、車を持たない観光客の行動範囲を広げる。

- 消費喚起: 宿泊施設の利用者に、近隣の飲食店の割引クーポンを配信。飲食店での会計時に、お土産物店の特典情報を表示するなど、事業者間の相互送客を促進する。

こうした取り組みは、観光客の利便性と満足度を高めるだけでなく、観光消費の地域内循環を促し、経済効果を最大化します。また、これまであまり知られていなかった隠れた名店や文化財にも光を当て、新たな観光資源として磨き上げるきっかけにもなります。データ分析によって観光客の動態が明らかになれば、混雑の平準化や新たな観光ルートの開発など、地域全体の戦略的な観光まちづくりが可能になります。

⑤ 感染症対策の強化

新型コロナウイルスの経験は、観光産業における衛生管理と感染症対策の重要性を改めて浮き彫りにしました。観光DXは、デジタル技術を活用して効果的な感染症対策を講じ、観光客と従業員の双方に安全・安心な環境を提供する上でも大きな役割を果たします。

最も基本となるのが、「非接触・非対面」化の推進です。

- オンラインでの事前予約・決済を徹底することで、現地での金銭の受け渡しや行列をなくします。

- セルフチェックイン・アウト機やスマートロックを導入すれば、フロントでの対面手続きを最小限に抑えられます。

- 飲食店のモバイルオーダーやキャッシュレス決済は、従業員と顧客の接触機会を減らします。

これらの仕組みは、感染リスクを低減するだけでなく、業務効率化にも直結するため、一石二鳥の効果があります。

さらに、IoTセンサーやAIカメラを活用することで、より高度な対策が可能になります。例えば、大浴場やレストラン、ロビーなどの共用スペースにセンサーを設置し、混雑状況をリアルタイムで可視化します。観光客は自身のスマートフォンから各施設の混雑度を確認し、空いている時間帯を選んで利用することで、「三密」を自然に回避できます。

また、AIカメラで人の流れを分析し、特定の場所に人が滞留している場合にアラートを発したり、館内の換気システムをCO2濃度に応じて自動で制御したりすることも可能です。

こうしたデジタル技術によるスマートな感染症対策は、「対策をしています」という形式的なアピールに留まらず、実効性の高い安全性を確保します。この「安全・安心」という付加価値は、ポストコロナ時代の観光において、顧客が施設や地域を選ぶ際の重要な判断基準となるでしょう。

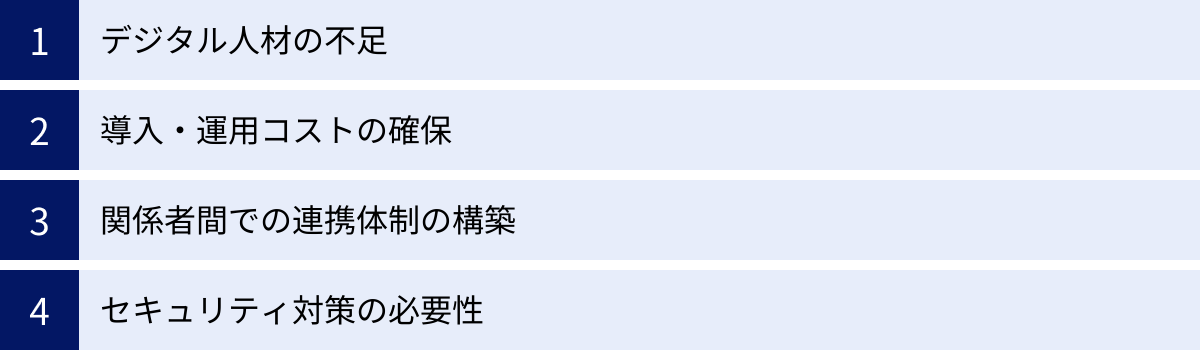

観光DXを進める上での課題

観光DXが多くのメリットをもたらす一方で、その推進にはいくつかの壁が存在します。特に、リソースが限られる中小規模の事業者にとっては、乗り越えるべき課題は少なくありません。ここでは、観光DXを進める上で直面しがちな4つの主要な課題について解説します。

デジタル人材の不足

観光DXを推進する上で最も深刻かつ根源的な課題が、デジタル技術に関する知識やスキルを持つ人材の不足です。DXは単にツールを導入すれば終わりではなく、それを戦略的に活用し、業務に変革をもたらす「人」の存在が不可欠です。

多くの観光事業者、特に地方の中小企業では、以下のような人材不足の問題を抱えています。

- DXを牽引するリーダーの不在: 「何のためにDXを行うのか」という目的を設定し、具体的な計画を立て、関係者を巻き込みながらプロジェクトを推進できるリーダー的な人材がいない。経営者自身がデジタルに苦手意識を持っているケースも少なくありません。

- ITツールの運用・活用ができる人材の不足: 新しいシステムを導入しても、それを使いこなせる従業員がいない。マニュアルを読んでも理解できなかったり、日々の業務に追われて新しい操作を覚える余裕がなかったりして、結果的に導入したツールが放置されてしまう「宝の持ち腐れ」状態に陥ることがあります。

- データ分析ができる人材の不在: データを収集する仕組みはあっても、それを分析して経営に活かすための知見を持つ人材がいない。膨大なデータを前にして「どこから手をつけていいか分からない」という状況に陥りがちです。

これらの課題を解決するためには、一朝一夕にはいきませんが、いくつかの対策が考えられます。

- 外部専門家の活用: 自社だけで解決しようとせず、ITコンサルタントやDX支援事業者といった外部の専門家の力を借りることが有効です。専門家は、課題の洗い出しからツールの選定、導入支援、運用サポートまでを一貫して支援してくれます。

- 従業員への教育・研修: 従業員全体のリテラシーを底上げするための研修プログラムを実施することが重要です。ツールの使い方といった操作研修だけでなく、「なぜDXが必要なのか」という意識改革を促す教育も欠かせません。国や自治体が提供するリスキリング(学び直し)支援制度を活用するのも良いでしょう。

- デジタルに強い若手人材の採用・育成: 長期的な視点では、デジタルネイティブ世代である若手人材を積極的に採用し、DX推進の中核として育成していくことが求められます。

デジタル人材の確保・育成は、一過性の取り組みではなく、継続的な投資が必要な経営課題として捉える必要があります。

導入・運用コストの確保

デジタルツールの導入やシステムの構築には、当然ながらコストがかかります。これもまた、特に資金体力に乏しい中小事業者にとって大きな障壁となります。

観光DXにかかるコストは、大きく分けて2種類あります。

- 初期導入費用(イニシャルコスト):

- ハードウェア購入費(PC、タブレット、セルフチェックイン機、センサーなど)

- ソフトウェア購入費、システム開発・構築費

- 導入コンサルティング費用

- 運用・維持費用(ランニングコスト):

- クラウドサービス(SaaS)の月額・年額利用料

- システムの保守・メンテナンス費用、アップデート費用

- 通信費(インターネット回線、5Gなど)

特に見落としがちなのがランニングコストです。初期費用が安くても、毎月の利用料が経営を圧迫するケースは少なくありません。導入を決定する前に、トータルでどのくらいのコストがかかるのかを正確に把握し、事業計画に織り込んでおくことが極めて重要です。

このコスト課題を乗り越えるためには、以下のようなアプローチが考えられます。

- 補助金・助成金の活用: 国や地方自治体は、中小企業のDXを支援するための様々な補助金・助成金制度を用意しています。後述する「IT導入補助金」や「事業再構築補助金」などがその代表例です。これらの制度を最大限に活用することで、導入コストの負担を大幅に軽減できます。

- スモールスタート: 最初から大規模で高価なシステムを導入するのではなく、まずは特定の業務課題を解決する、比較的安価なクラウドサービス(SaaS)から試してみる「スモールスタート」が有効です。例えば、月額数千円から利用できる予約管理システムや顧客管理ツールから始め、効果が見えれば徐々に適用範囲を広げていくという進め方です。

- 費用対効果(ROI)の試算: 投資するコストに対して、どれだけのリターン(売上向上、コスト削減など)が見込めるのかを事前に試算することが不可欠です。具体的な数値で効果を示すことで、金融機関からの融資を受けやすくなったり、社内の合意形成がスムーズに進んだりします。

関係者間での連携体制の構築

観光DXの効果を最大化するためには、個々の事業者の取り組みだけでなく、地域内の様々な関係者(宿泊施設、飲食店、交通事業者、土産物店、DMO(観光地域づくり法人)、自治体など)が連携することが不可欠です。しかし、この連携体制を構築することは、技術的な問題以上に難しい課題となる場合があります。

立場の異なる関係者が集まると、それぞれの思惑や利害が衝突しがちです。

- ビジョンの不一致: 「どのような観光地を目指すのか」「DXで何を成し遂げたいのか」という最終的なゴールに対する共通認識がなければ、協力体制は築けません。

- データ共有への抵抗感: 自社の顧客データや売上データといった機密性の高い情報を、競合他社を含む他の事業者と共有することに抵抗を感じる事業者は少なくありません。「データを吸い上げられるだけではないか」という不信感が、連携の妨げになります。

- デジタルリテラシーの格差: 地域内には、積極的にDXに取り組む事業者もいれば、デジタルに疎く、関心がない事業者もいます。このリテラシーの差が大きいと、全体の足並みが揃わず、計画が前に進みません。

- 役割分担とコスト負担の対立: 連携プロジェクトを進める上で、「誰が主導するのか」「費用は誰がどのくらい負担するのか」といった点で合意形成が難航するケースも多く見られます。

これらの課題を克服し、強固な連携体制を築くためには、強力なリーダーシップと丁寧なコミュニケーションが求められます。地域のDMOや自治体が中心となって、明確なビジョンを提示し、データ共有のルール(セキュリティや活用目的の明確化)を整備することが重要です。また、定期的な勉強会やワークショップを開催し、成功事例を共有することで、デジタルへの苦手意識を持つ事業者を巻き込み、地域全体の機運を醸成していく地道な努力が必要です。

セキュリティ対策の必要性

観光DXの推進は、利便性や効率性を高める一方で、サイバー攻撃や情報漏洩といった新たなリスクを伴います。顧客の氏名、住所、連絡先といった個人情報や、クレジットカード情報などを大量に扱うようになるため、セキュリティ対策は絶対に軽視できない課題です。

万が一、情報漏洩事故が発生した場合、その被害は甚大です。

- 金銭的損害: 顧客への損害賠償、原因調査費用、システム復旧費用など、多額のコストが発生します。

- 信用の失墜: 事業者や地域全体のブランドイメージが大きく傷つき、顧客離れを引き起こします。一度失った信用を回復するのは容易ではありません。

- 事業の停止: 攻撃によってシステムが停止し、予約受付や営業そのものができなくなる可能性があります。

特に中小事業者では、セキュリティに関する専門知識を持つ人材が不足していたり、対策に十分なコストをかけられなかったりすることが多く、脆弱性を抱えやすい傾向があります。

こうしたリスクに対応するためには、以下のような対策が必須です。

- 信頼できるツールの選定: システムやクラウドサービスを導入する際は、価格や機能だけでなく、セキュリティ対策がしっかりしているかどうかを必ず確認します。ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証の取得状況などを参考にすると良いでしょう。

- 従業員のセキュリティ意識向上: 「怪しいメールの添付ファイルは開かない」「推測されにくいパスワードを設定し、定期的に変更する」といった基本的なルールを徹底するための従業員教育が不可欠です。

- ソフトウェアの定期的なアップデート: 利用しているOSやソフトウェアに脆弱性が発見された場合、速やかにアップデートを行い、常に最新の状態に保つことが重要です。

- 専門家への相談: 自社だけでの対策に不安がある場合は、セキュリティ専門の会社に相談し、脆弱性診断などを受けることを検討しましょう。

セキュリティ対策は「一度やれば終わり」のものではなく、脅威の進化に合わせて継続的に見直し、強化していく必要があることを肝に銘じておくべきです。

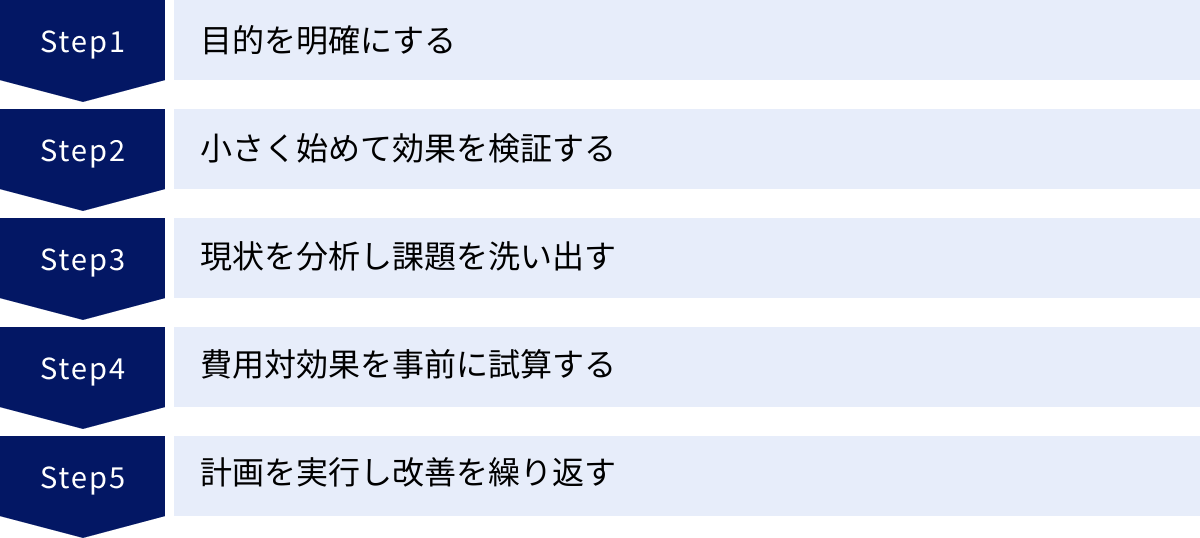

観光DXを成功させるための5つのポイント

観光DXは、やみくもに進めても成功は望めません。明確な戦略と計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、観光DXの取り組みを成功に導くための5つの重要なポイントを、具体的なステップとして解説します。

① 目的を明確にする

観光DXを始めるにあたって、最も重要で、最初に行うべきことは「何のためにDXを推進するのか」という目的を明確に定義することです。目的が曖昧なままでは、単に流行りのデジタルツールを導入することが目的化してしまい、期待した効果が得られない「導入して終わり」の失敗に陥ってしまいます。

目的は、具体的かつ測定可能であることが望ましいです。漠然と「売上を上げたい」ではなく、より具体的に掘り下げて設定します。

【目的設定の具体例】

- 課題: フロント業務が多忙で、お客様へのきめ細やかな対応ができていない。

- 目的: セルフチェックインシステムを導入し、フロントスタッフの定型業務時間を1日あたり2時間削減する。その創出された時間で、お客様一人ひとりにおすすめの観光情報を提供するなど、おもてなしの質を向上させる。

- 課題: 新規顧客の獲得に伸び悩んでいる。

- 目的: WebサイトにVRコンテンツを掲載し、オンラインでの魅力を高めることで、公式サイト経由の新規予約数を前年比で20%増加させる。

- 課題: リピーターがなかなか増えない。

- 目的: 顧客管理システム(CRM)を導入し、宿泊後のサンクスメールや誕生日クーポンを送付することで、リピート率を現在の15%から25%に引き上げる。

このように、「誰の」「どのような課題」を「どのように解決し」「どのような状態を目指すのか」を明確にすることで、取り組むべき施策の方向性が定まります。この目的は、経営者だけでなく、現場の従業員を含む関係者全員で共有することが重要です。共通のゴールを持つことで、組織全体が一丸となってDXに取り組む推進力が生まれます。

② 小さく始めて効果を検証する(スモールスタート)

目的が明確になったら、次はいきなり大規模な投資を行うのではなく、限定的な範囲で小さく始めて、その効果を検証する「スモールスタート」のアプローチを取ることが成功の鍵です。PoC(Proof of Concept:概念実証)とも呼ばれるこの手法は、リスクを最小限に抑えながら、自社や自地域に本当にその施策が有効かどうかを見極めるために極めて有効です。

例えば、「全客室にスマートロックを導入する」という大きな計画があったとします。これをいきなり実行するのではなく、まずは以下のようにスモールスタートで進めます。

- 対象を限定: まずは1フロアの数室、あるいは特定の宿泊プランの客室だけを対象にスマートロックを導入します。

- 期間を区切る: 「3ヶ月間」など、試験運用の期間を定めます。

- 効果を測定:

- 定量的評価: フロントスタッフの鍵の受け渡し業務がどれだけ削減されたか(時間)、お客様からの問い合わせ件数がどう変化したか(回数)などを測定します。

- 定性的評価: 導入した客室に宿泊したお客様にアンケートを取り、満足度や使い勝手についての意見を収集します。また、運用を担当したスタッフからも、良かった点や問題点をヒアリングします。

- 評価と判断: 測定した結果を基に、「業務削減効果は期待通りだったが、高齢のお客様からは操作が難しいとの声があった。マニュアルを改善した上で、次のフロアに展開しよう」といった具体的な評価と次のアクションを判断します。

このスモールスタートには、以下のようなメリットがあります。

- リスクの低減: 初期投資を抑えられるため、もし失敗しても金銭的なダメージが少なくて済みます。

- 確実な効果検証: 机上の空論ではなく、実際の現場で試すことで、リアルな効果や課題が明確になります。

- 社内の合意形成: 小さな成功体験を積み重ね、その効果を具体的に示すことで、本格導入に対する社内の懐疑的な意見を払拭し、協力を得やすくなります。

急がば回れの精神で、まずは小さく試して学ぶ。 このサイクルを回すことが、結果的にDX成功への最短ルートとなります。

③ 現状を分析し課題を洗い出す

効果的なDX施策を立案するためには、自社や自地域の「現在地」を客観的に把握し、どこに本当の課題があるのかを正確に洗い出すプロセスが不可欠です。思い込みや感覚だけで課題を設定すると、的外れな施策にリソースを投入してしまうことになりかねません。

現状分析には、以下のようなフレームワークや手法が役立ちます。

- 業務フローの可視化: フロント業務、予約管理、清掃、レストラン運営など、主要な業務の流れを一つひとつ書き出します。それぞれの工程で「誰が」「何を」「どのように」行っているかを詳細に可視化することで、「この部分に時間がかかりすぎている」「ここでミスが頻発している」といったボトルネックが明確になります。

- 顧客アンケートやインタビュー: 実際にサービスを利用しているお客様の声は、課題発見の宝庫です。「予約サイトが使いにくい」「チェックインに行列ができていた」「Wi-Fiが遅い」といった直接的なフィードバックは、改善すべき点を具体的に示してくれます。

- データ分析: 既存のデータ(予約データ、売上データ、Webサイトのアクセス解析など)を改めて見直し、傾向や異常値がないかを確認します。「特定のOTAからのキャンセル率が異常に高い」「平日の客室稼働率が極端に低い」といった事実は、深掘りすべき課題のサインです。

- SWOT分析: 自社の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を整理する手法です。例えば、「強み:ベテランスタッフによるおもてなし」と「弱み:ITスキル不足」を認識した上で、「機会:インバウンド需要の回復」をどう活かすか、といった戦略的な思考に繋がります。

これらの分析を通じて洗い出された課題に優先順位をつけ、「インパクトが大きく、かつ実現可能性が高いもの」から取り組むことが重要です。すべての課題を一度に解決しようとせず、最も効果的な一点に集中することが、DXの第一歩を成功させるコツです。

④ 費用対効果を事前に試算する

観光DXは投資です。したがって、投下するコストに対してどれだけのリターン(効果)が見込めるのか、つまり費用対効果(ROI:Return on Investment)を事前に試算することが、合理的な意思決定のために不可欠です。この試算は、経営層の説得や金融機関からの融資を受ける際の重要な根拠資料となります。

費用対効果の試算は、以下のステップで行います。

- 費用の算出(Investment):

- 初期費用: システム導入費、機器購入費、コンサルティング料など。

- 運用費用: 月額利用料、保守費用、人件費(研修など)などを、一定期間(例:3年間)の総額で算出します。

- 効果の算出(Return):

- 定量的効果(金額換算できるもの):

- コスト削減効果: 業務効率化による人件費の削減額(例:月20時間分の人件費削減)、ペーパーレス化による印刷費の削減額など。

- 売上向上効果: 新たな予約獲得による売上増、客単価向上による売上増、リピート率向上による将来的な売上増など。

- 定性的効果(金額換算しにくいもの):

- 顧客満足度の向上、従業員満足度の向上、ブランドイメージの向上、業務ミスの削減など。これらも可能な限り数値化を目指しますが(例:顧客満足度スコアの目標値)、まずは項目として洗い出すことが重要です。

- 定量的効果(金額換算できるもの):

- ROIの計算:

- ROI (%) = (効果額 – 費用額) ÷ 費用額 × 100

- この計算により、投資額に対して何パーセントの利益が生まれるかを算出できます。また、「何年で投資額を回収できるか」という投資回収期間を算出することも有効です。

もちろん、未来の売上向上などを正確に予測することは困難ですが、仮説に基づいてでも数値を試算してみるプロセスそのものに価値があります。 このプロセスを通じて、施策の目的や目標がより具体的になり、関係者間での目線合わせが可能になります。

⑤ 計画を実行し改善を繰り返す

DXは「導入したら終わり」のプロジェクトではありません。計画(Plan)を実行(Do)した後は、その結果を必ず評価(Check)し、次の改善(Act)に繋げるというPDCAサイクルを回し続けることが、成功を持続させるための唯一の方法です。

市場環境や顧客のニーズは絶えず変化します。一度は成功した施策も、時間が経てば陳腐化してしまうかもしれません。したがって、継続的なモニタリングと改善が不可欠です。

- Plan(計画): ①~④で解説した、目的設定、現状分析、施策立案、費用対効果の試算がこのフェーズにあたります。

- Do(実行): 計画に基づいて、スモールスタートで施策を実行に移します。

- Check(評価): 実行した結果、どのような変化があったかを測定・評価します。ここで重要になるのが、計画段階で設定したKPI(重要業績評価指標)です。例えば、「公式サイト経由の予約数」「フロント業務の削減時間」「顧客満足度アンケートのスコア」といった指標が、計画通りに推移しているかを確認します。データ分析ツールなどを活用し、客観的な数値で評価することが重要です。

- Act(改善): 評価の結果、目標を達成できた場合は、その成功要因を分析し、他の部門や地域へ横展開することを検討します(スケールアップ)。目標未達だった場合は、その原因を分析し、「ツールの設定を変える」「マニュアルを分かりやすくする」「プロモーションの方法を変える」といった改善策を立案し、次のPlanに繋げます。

このPDCAサイクルを高速で回していくことで、DXの取り組みは常に最適化され、組織に変革が定着していきます。失敗を恐れずに挑戦し、その結果から学んで素早く改善する。 このアジャイルな姿勢こそが、変化の激しい時代における観光DXを成功に導く真髄と言えるでしょう。

観光DXで活用される主なデジタル技術

観光DXを支えるのは、多種多様なデジタル技術です。それぞれの技術が持つ特性を理解し、自社の課題解決や新たな価値創造にどう活かせるかを考えることが重要です。ここでは、観光分野で特に活用が期待される7つの主要なデジタル技術について、その概要と具体的な活用例を紹介します。

| 技術名 | 概要 | 観光分野での主な活用例 |

|---|---|---|

| AI(人工知能) | 大量のデータを学習し、人間のように予測、認識、判断、生成などを行う技術。 | 需要予測、ダイナミックプライシング、多言語AIチャットボット、レコメンデーション |

| IoT(モノのインターネット) | 様々なモノにセンサーや通信機能を搭載し、インターネットに接続する技術。 | 施設の混雑状況把握、客室のスマート化(空調・照明制御)、スマートロック |

| VR・AR(仮想現実・拡張現実) | デジタルで創られた世界を現実のように体験したり、現実世界にデジタル情報を重ねて表示したりする技術。 | VRによるバーチャルツアー、ARグラスでのナビゲーション、史跡のCG再現 |

| 5G(第5世代移動通信システム) | 「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」を特徴とする次世代の通信規格。 | 高精細なVR/ARコンテンツの配信、遠隔ロボット操作、リアルタイム映像伝送 |

| MaaS(サービスとしての移動) | 複数の交通サービスを一つのプラットフォームに統合し、シームレスな移動体験を提供する概念。 | 地域共通の観光アプリでの交通検索・予約・決済、二次交通の課題解決 |

| キャッシュレス決済 | 現金を使わずに支払いを行う手段の総称。クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など。 | インバウンド対応、レジ業務の効率化、購買データの取得と活用 |

| データ連携基盤 | 複数の事業者や自治体が持つデータを集約・分析するためのプラットフォーム(CDP、DMPなど)。 | 地域全体の観光戦略立案、周遊促進、データに基づいたマーケティング |

AI(人工知能)

AIは、観光DXの中核をなす最も重要な技術の一つです。膨大なデータを分析して、人間には不可能なレベルの予測や最適化、パーソナライゼーションを実現します。

- 需要予測とダイナミックプライシング: 過去の宿泊実績、季節、天候、地域のイベント情報などをAIが分析し、将来の宿泊需要を高精度で予測します。この予測に基づき、需要が高い日は価格を上げ、低い日は下げる「ダイナミックプライシング」を自動で行うことで、収益の最大化を図ります。

- AIチャットボット: 24時間365日、顧客からの問い合わせに多言語で自動応答します。よくある質問(「チェックイン時間は?」「最寄り駅からのアクセスは?」など)に即座に回答することで、スタッフの業務負担を大幅に軽減し、顧客満足度を向上させます。

- レコメンデーションエンジン: 顧客のWeb閲覧履歴や過去の購買履歴を分析し、一人ひとりの興味・関心に合った観光スポット、レストラン、アクティビティなどを提案します。「あなたへのおすすめ」機能により、顧客の潜在的なニーズを掘り起こし、満足度の高い旅のプランニングを支援します。

IoT(モノのインターネット)

IoTは、物理的な空間やモノの状態をデジタルデータとして収集し、遠隔からの監視や自動制御を可能にする技術です。

- 混雑状況の可視化: 温泉施設やレストラン、観光スポットなどに人感センサーやカメラを設置し、現在の混雑状況をリアルタイムで計測します。利用者はスマートフォンで「空き」状況を確認できるため、「三密」を避け、快適に施設を利用できます。

- 客室のスマート化: 客室に設置したIoTセンサーが温度、湿度、照度を検知し、宿泊客が快適に過ごせるよう空調や照明を自動で制御します。また、宿泊客が部屋を出ると自動で電源がオフになるなど、省エネにも貢献します。

- スマートロック: スマートフォンや暗証番号で客室のドアを開閉できるシステムです。物理的な鍵の受け渡しが不要になるため、フロント業務の効率化や非対面チェックインが実現します。

VR・AR(仮想現実・拡張現実)

VR・ARは、現実世界とデジタル世界を融合させ、これまでにない没入感の高い体験を提供する技術です。

- VR(仮想現実): 専用のゴーグルを装着することで、あたかもその場にいるかのような感覚を体験できます。旅行前に現地の絶景スポットやホテルの客室を360度映像で「下見」するバーチャルツアーは、旅行意欲を強力に喚起します。

- AR(拡張現実): スマートフォンのカメラなどを通じて、現実の風景にデジタル情報を重ねて表示します。例えば、城跡にスマートフォンをかざすと在りし日の壮麗な建物のCGが浮かび上がったり、街中でARナビゲーションが表示されたり、看板をかざすと多言語に翻訳された情報が表示されたりします。歴史学習やエンターテインメント性を高め、旅をより豊かなものにします。

5G(第5世代移動通信システム)

5Gは、単なる通信速度の向上に留まらず、観光体験を根底から変える可能性を秘めたインフラ技術です。「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」という3つの特徴が、新たなサービスを生み出します。

- リッチコンテンツのストレスフリーな配信: 高精細な4K/8K映像や、データ量の大きいVR/ARコンテンツを、遅延なくスムーズにストリーミング配信できます。これにより、外出先でも快適にリッチなデジタル体験を楽しめるようになります。

- 遠隔操作・リアルタイム体験: 山頂からの絶景や祭りの様子を高精細カメラで撮影し、5Gを通じてリアルタイムに配信。遠隔地にいる人が、まるでその場にいるかのような臨場感を味わえます。また、観光案内ロボットの遠隔操作なども可能になります。

MaaS(サービスとしての移動)

MaaS(Mobility as a Service)は、電車、バス、タクシー、シェアサイクル、カーシェアなど、あらゆる交通手段をITで統合し、利用者にワンストップで提供する考え方です。

- シームレスな移動体験: 利用者は一つのスマートフォンアプリで、出発地から目的地までの最適なルート検索、複数の交通手段を組み合わせた予約、そして決済までを一度に行うことができます。これにより、特に公共交通が複雑な観光地での「二次交通」の課題を解決し、観光客の移動ストレスを大幅に軽減します。

- 周遊促進: MaaSアプリに観光施設の電子チケットや飲食店のクーポンなどを組み合わせることで、観光客の行動範囲を広げ、地域内での周遊を促進します。これにより、観光消費の拡大と地域経済の活性化が期待できます。

キャッシュレス決済

キャッシュレス決済は、インバウンド対応と業務効率化の両面で不可欠なデジタル技術です。

- インバウンド対応: クレジットカード文化が根強い欧米や、QRコード決済が急速に普及したアジアからの観光客にとって、現金しか使えない店は大きなストレスとなります。多様なキャッシュレス決済手段に対応することは、インバウンド顧客を取り込むための最低条件と言えます。

- 業務効率化とデータ活用: レジでの現金授受や売上金の計算といった作業が不要になり、業務効率が向上します。また、購買データ(いつ、誰が、何を、いくらで買ったか)がデジタルで蓄積されるため、顧客分析やマーケティング施策に活用できます。

データ連携基盤

データ連携基盤は、これまで個々の事業者に散在していた様々なデータを一元的に集約・分析し、地域全体で戦略的に活用するためのプラットフォームです。CDP(Customer Data Platform)やDMP(Data Management Platform)などがこれにあたります。

- 地域全体の観光動態の把握: 宿泊データ、交通データ、購買データなどを統合することで、「どの国からの観光客が、どの交通手段で、どのエリアを訪れ、何に興味を持っているか」といった地域全体の観光客の動向を正確に把握できます。

- データに基づく戦略立案: この客観的なデータ分析に基づき、効果的なプロモーション戦略の立案、新たな観光コンテンツの開発、オーバーツーリズム対策など、地域全体の持続可能な観光まちづくりに繋げることができます。

観光DXに活用できる補助金・支援策

観光DXの推進にはコストが伴いますが、国や地方自治体は、事業者の負担を軽減するための様々な補助金や支援策を用意しています。これらの制度を積極的に活用することで、資金的なハードルを下げ、DXへの第一歩を踏み出すことが可能になります。

国(観光庁)や自治体の支援策

観光庁は、日本の観光産業の国際競争力を高め、持続可能な形で発展させるため、DXを含む様々な取り組みを支援しています。

代表的なものとして「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業」などが挙げられます。この事業では、宿泊施設の改修や廃屋の撤去、DXによる生産性向上や高付加価値化の取り組みなどが支援対象となります。事業の公募は不定期で行われるため、観光庁の公式サイトを定期的に確認することが重要です。

(参照:観光庁 公式サイト)

また、各都道府県や市区町村も、地域の実情に合わせた独自の補助金制度やコンサルティング支援などを実施している場合があります。例えば、「DX導入支援補助金」や「中小企業デジタル化応援事業」といった名称で、ITツールの導入費用の一部を補助する制度が多く見られます。自社が所在する自治体の産業振興課や観光課のウェブサイトを確認したり、地域の商工会議所や商工会に相談したりすることをおすすめします。

国が提供する主な補助金制度

観光業に特化したものではありませんが、中小企業・小規模事業者が幅広く活用できる、国が提供する代表的な補助金制度が3つあります。これらは観光DXの推進に非常に役立ちます。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売上アップをサポートする制度です。観光DXで必要となる多くのツール(予約管理システム、顧客管理システム、会計ソフト、モバイルオーダーシステムなど)が補助対象となっています。

- 概要: 複数の「枠」(通常枠、インボイス枠、セキュリティ対策推進枠など)があり、目的や導入するITツールの種類によって申請する枠が異なります。

- 補助対象: あらかじめ事務局に登録されたIT導入支援事業者が提供するITツール(ソフトウェア、クラウド利用料、導入関連経費など)が対象です。ハードウェアは原則対象外ですが、一部の枠ではPCやタブレット、レジなども対象となる場合があります。

- 補助率・補助上限額: 申請する枠や事業規模によって異なりますが、一般的には費用の1/2~3/4程度が補助され、数十万円から数百万円の上限額が設定されています。

- ポイント: 申請は、IT導入支援事業者との共同作業で進める必要があります。まずは自社の課題を相談できる支援事業者を見つけることから始めましょう。

(参照:IT導入補助金2024 公式サイト)

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援する制度です。既存事業の単なる効率化だけでなく、新分野への展開や業態転換など、大きな変革を伴う取り組みが対象となります。

- 概要: 観光業者がこれまでの事業モデルから脱却し、新たな収益の柱を作るような取り組みに活用できます。

- 活用例:

- 宿泊施設が、新たにグランピング事業やワーケーションに特化した施設を立ち上げる。

- 飲食店が、オンラインで料理教室を展開したり、ECサイトで自社商品を全国販売したりする。

- 旅行会社が、VR技術を活用したオンラインツアー事業を新たに開始する。

- ポイント: 補助額が大きい一方で、事業計画の革新性や実現可能性が厳しく審査されます。認定経営革新等支援機関(金融機関や税理士など)との連携が申請の要件となっている場合が多く、専門家と相談しながら緻密な事業計画を作成する必要があります。

(参照:事業再構築補助金 公式サイト)

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、従業員数が少ない小規模事業者が、地域の商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓等の取り組みを支援する制度です。

- 対象者: 商業・サービス業の場合、常時使用する従業員の数が5人以下の事業者が主な対象となります(宿泊業・娯楽業では20人以下)。

- 活用例: 観光DXに関連する比較的小規模な取り組みに適しています。

- Webサイトの新規作成やリニューアル(多言語対応、スマートフォン対応など)。

- 新たな予約システムの導入。

- 販促用のチラシやパンフレットを作成し、新たな顧客層にアピールする。

- 地域のイベントに出展し、新たなサービスをPRする。

- ポイント: 補助上限額は数十万円から百万円程度と他の補助金に比べて低いですが、比較的採択されやすく、小規模な事業者が最初の一歩として取り組むのに適しています。申請にあたっては、地域の商工会・商工会議所への相談が必須となります。

(参照:全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金(一般型)サイトなど)

これらの補助金は公募期間が定められており、要件も変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新の情報を確認するようにしてください。

観光DX推進に役立つツール・サービス3選

観光DXを具体的に進める上で、どのようなツールやサービスを選べばよいか迷う方も多いでしょう。ここでは、数あるツールの中から、観光事業者の様々な課題解決に貢献する代表的なサービスを3つ紹介します。

① Talkappi(株式会社アクティバリューズ)

Talkappiは、宿泊施設や観光事業者向けに開発された、顧客接点のDXをワンストップで実現するプラットフォームです。特に、多言語対応と業務効率化に強みを持ち、インバウンド需要の取り込みや人手不足解消に大きく貢献します。

- 主な機能:

- AIチャットボット: 日本語、英語、中国語(繁体・簡体)、韓国語など、最大109言語に対応。24時間365日、ウェブサイトやSNS上で顧客からの問い合わせに自動で回答します。これにより、電話やメールでの問い合わせ対応業務を大幅に削減できます。

- 予約・販売機能: 宿泊予約はもちろん、レストラン、アクティビティ、お土産などの予約・販売も可能です。AIチャットボットとの連携により、会話の流れで自然に予約へと誘導できます。

- マーケティングオートメーション: 顧客データを基に、個々の利用者に合わせた情報(サンクスメール、誕生日クーポンなど)を自動で配信し、リピート利用を促進します。

- FAQ自動生成: 既存のウェブサイトやPDFファイルから、AIが自動でFAQコンテンツを生成。FAQページの作成・更新の手間を省きます。

- 特徴: 「問い合わせ対応」「予約獲得」「リピーター育成」という顧客エンゲージメントの重要プロセスを、一つのツールで統合的に管理できる点が最大の強みです。導入することで、顧客満足度の向上と従業員の業務負担軽減を同時に実現できます。

(参照:株式会社アクティバリューズ公式サイト)

② JTB BOKUN(株式会社JTB)

JTB BOKUNは、主に着地型観光と呼ばれる、現地での体験アクティビティや日帰りツアーなどを提供する事業者向けの予約・在庫管理システムです。世界最大の旅行プラットフォームであるTripadvisor社が開発した「Bokun」を、JTBが日本市場向けに提供しています。

- 主な機能:

- 一元的な予約・在庫管理: 自社サイトでの直接予約はもちろん、国内外の主要なオンライン旅行会社(OTA)や提携先の販売チャネルからの予約も一元管理。ダブルブッキングを防ぎ、在庫管理の手間を大幅に削減します。

- オンライン予約ページの簡単作成: プログラミングの知識がなくても、自社のブランドイメージに合ったオンライン予約ページを簡単に作成できます。多言語・多通貨に対応しており、インバウンド顧客からの直接予約を促進します。

- グローバルな販売網: ViatorやGetYourGuideといった世界的なアクティビティ予約サイトとのシステム連携が容易で、自社の商品を世界中の旅行者に販売する機会が広がります。

- エージェント・リセラー管理: 地域のホテルや観光案内所などを販売代理店として設定し、手数料の管理や予約連携をスムーズに行う機能も備わっています。

- 特徴: 世界標準のシステムを基盤としているため、特にインバウンド向けのツアーやアクティビティ販売を強化したい事業者にとって非常に強力なツールです。グローバルな販売チャネルへアクセスできる点が、他の国内システムにはない大きな魅力と言えます。

(参照:JTB BOKUN公式サイト)

③ USEN Self Order(株式会社USEN)

USEN Self Orderは、飲食店向けのモバイルオーダーシステムです。来店客自身のスマートフォンを使ってメニューの注文から決済までを完結できるため、飲食店のDXにおける代表的なソリューションの一つです。

- 主な機能:

- モバイルオーダー: 来店客がテーブルに設置されたQRコードを読み込むと、自身のスマートフォンにメニューが表示され、そのまま注文できます。ホールスタッフを呼ぶ手間が省け、非接触での注文が可能です。

- 多言語対応: 日本語、英語、中国語、韓国語に対応しており、外国人観光客もスムーズに注文できます。メニューに写真を入れることで、言語が分からなくても直感的に選ぶことができます。

- POSレジ連携: USENのPOSレジと連携することで、注文データが自動的にキッチンやレジに送信されます。注文の聞き間違いや伝票の入力ミスがなくなり、会計業務もスムーズになります。

- データ分析機能: 売れ筋商品や時間帯別の注文傾向などをデータで可視化。メニュー開発や人員配置の最適化に役立ちます。

- 特徴: ホールスタッフの業務負担を劇的に軽減し、人手不足の解消に直結する点が最大のメリットです。また、注文のハードルが下がることで、追加注文(「ついで買い」)が促され、客単価の向上も期待できます。インバウンド対応と生産性向上の両方を実現したい飲食店にとって、導入価値の高いサービスです。

(参照:株式会社USEN公式サイト)

まとめ

本記事では、観光DXの定義から、その背景、メリット、課題、成功のポイント、そして具体的な技術やツールに至るまで、包括的に解説してきました。

観光DXとは、単にデジタルツールを導入することではありません。それは、AIやIoTといった先進技術を戦略的に活用し、顧客体験の向上、生産性の向上、そして地域全体の持続的発展を目指す、経営そのものの変革です。新型コロナウイルスによる行動変容、観光ニーズの多様化、深刻な人手不足といった現代的な課題に対応し、インバウンドという大きな機会を掴むために、観光DXはもはや避けては通れない道となっています。

その推進は、業務効率化や新たな顧客体験の創出といった数多くのメリットをもたらす一方で、デジタル人材の不足やコスト、関係者間の連携といった課題も存在します。しかし、これらの課題は、「目的の明確化」「スモールスタート」「現状分析」「費用対効果の試算」「PDCAサイクルの実践」という5つのポイントを意識し、計画的に取り組むことで乗り越えることが可能です。

幸いにも、私たちの挑戦を後押ししてくれる強力なデジタル技術や、IT導入補助金をはじめとする公的な支援制度も充実しています。これらを羅針盤とし、まずは自社・自地域の課題解決に繋がる小さな一歩から踏み出してみてはいかがでしょうか。

変化を恐れず、デジタル技術を味方につけることで、日本の観光産業はより魅力的で、より強靭な産業へと進化を遂げることができるはずです。この記事が、その変革への一助となれば幸いです。