子どもを持つ多くの保護者の方が、「子どもの可能性を広げたい」「将来、社会でたくましく生き抜く力を身につけてほしい」と願っていることでしょう。そのための有効なアプローチの一つとして、近年注目を集めているのが「旅育(たびいく)」です。

旅育とは、その名の通り「旅」を通じて子どもを「育む」教育的な考え方や活動を指します。普段の生活から離れた非日常の環境に身を置くことで、子どもの知的好奇心を刺激し、心身の健やかな成長を促すことを目的としています。

この記事では、「旅育」がなぜこれほどまでに注目されているのか、その背景にある「非認知能力」の重要性から、子どもにもたらす具体的な効果、そして実際に旅育を始めるための年齢別のポイントやおすすめのプランまで、網羅的に詳しく解説します。

この記事を読み終える頃には、旅育の深い魅力と可能性を理解し、ご自身の家庭に合った旅育の第一歩を踏み出すための具体的なヒントが得られるはずです。

目次

旅育とは?

「旅育」とは、旅行という非日常的な体験を通じて、子どもの好奇心や主体性、コミュニケーション能力といった「生きる力」を総合的に育む教育アプローチです。机に向かう学習だけでは得られない、五感を使ったリアルな体験こそが、子どもの心と体を大きく成長させるという考え方に基づいています。

日常の決まったルーティンから離れ、見知らぬ土地を訪れる「旅」は、子どもにとって驚きと発見の連続です。初めて見る景色、初めて聞く音、初めて味わう食べ物、そして初めて出会う人々。これら一つひとつの新鮮な刺激が、子どもの脳と心に深く刻み込まれ、豊かな感性や思考力の土台を築いていきます。

旅育は、決して特別な英才教育ではありません。高価な旅行や海外旅行でなければならないという決まりもありません。近場の公園へのピクニック、日帰りの工場見学、少し足を延ばした里山での農業体験など、「いつもと違う場所で、いつもと違う体験をする」ことすべてが、広義の旅育と捉えることができます。

大切なのは、親が「何かを学ばせよう」と意気込むのではなく、子ども自身の「知りたい」「やってみたい」という気持ちに寄り添い、親子で一緒にその瞬間を楽しむ姿勢です。ハプニングや計画通りにいかないことすらも、学びと成長のチャンスと捉え、ポジティブに楽しむ。そうした経験の積み重ねが、予測困難な時代を生き抜くために不可欠な、柔軟な思考力や問題解決能力を育んでいくのです。

旅行で育まれる「非認知能力」とは

旅育を語る上で欠かせないキーワードが「非認知能力」です。これは、教育界やビジネス界で近年非常に重視されている概念です。

非認知能力とは、IQ(知能指数)や学力テストの点数のように数値化できる「認知能力」とは対照的に、個人の内面的な力や社会的なスキルを指す言葉です。具体的には、以下のような能力が含まれます。

- 自己に関する力(セルフコントロール)

- 忍耐力・粘り強さ(グリット):困難なことにも諦めずに挑戦し続ける力

- 自制心:目先の欲求や衝動をコントロールする力

- 意欲・やる気:目標に向かって自ら進んで取り組む力

- 自己肯定感:ありのままの自分を認め、価値ある存在だと感じる力

- 他者と関わる力(社会性)

- 協調性:他者と協力して物事を進める力

- コミュニケーション能力:自分の考えを伝え、相手の意見を理解する力

- 共感性・思いやり:他者の気持ちを察し、寄り添う力

これらの非認知能力は、学校の成績だけでなく、社会に出てからの成功や、人生における幸福度と深く関連していることが、さまざまな研究で明らかになっています。文部科学省が推進する「生きる力」の根幹をなすものであり、これからの子どもたちにとって必須のスキルと言えるでしょう。

では、なぜ旅行がこの「非認知能力」を育むのに非常に効果的なのでしょうか。

旅行中は、予期せぬ出来事の連続です。電車に乗り遅れそうになったり、道に迷ったり、天候が急変したりすることもあります。こうしたトラブルに直面したとき、子どもは親と一緒に「どうすれば解決できるか」を考え、行動しなければなりません。このプロセスが、まさに問題解決能力や忍耐力を鍛える絶好の機会となります。

また、旅先ではさまざまな人々と関わることになります。ホテルのスタッフ、お店の店員さん、地元の人々との何気ない会話は、コミュニケーション能力や協協調性を自然に引き出します。自分たちとは異なる文化や価値観に触れることで、多様性を受け入れる柔軟な心も育まれるでしょう。

さらに、旅行の計画段階から子どもを参加させることで、主体性や計画性が身につきます。「どこへ行きたい?」「何をしてみたい?」という問いかけから始まり、地図やパンフレットを見ながら一緒にルートを考える。こうした経験を通じて、子どもは「自分も旅を作る一員だ」という当事者意識を持ち、旅への意欲を高めます。そして、旅先で計画したことを実行できたという小さな成功体験は、大きな自信と自己肯定感に繋がるのです。

このように、旅は非認知能力を育むための要素が詰まった、いわば「生きた学びのフィールド」です。教室の中では決して得られない貴重な体験が、子どもの内面的な成長を力強く後押ししてくれるのです。

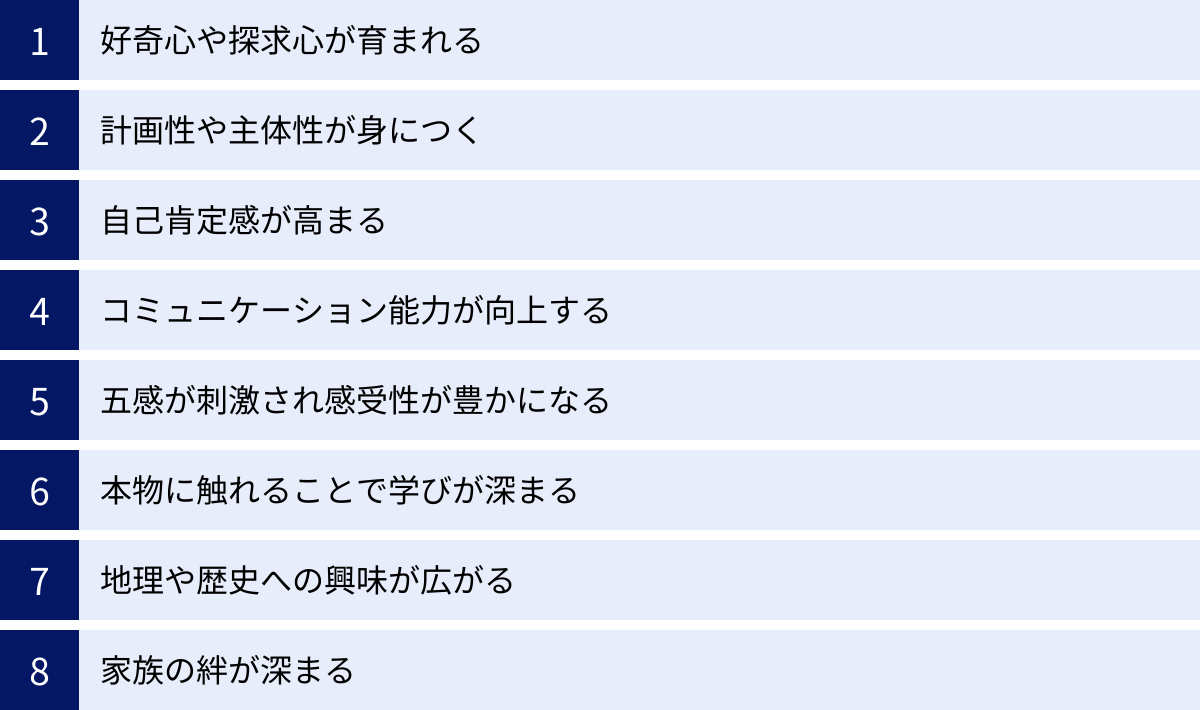

旅育が子どもの成長にもたらす8つの効果

旅育は、子どもの「非認知能力」を育むだけでなく、多岐にわたるポジティブな影響を与えます。ここでは、旅育が子どもの成長にもたらす具体的な8つの効果について、一つひとつ詳しく見ていきましょう。

① 好奇心や探求心が育まれる

子どもは本来、知的好奇心の塊です。特に幼い時期は、目にするもの、耳にするものすべてが新鮮で、「これは何?」「どうして?」という疑問が次々と湧き上がってきます。旅は、そんな子どもの好奇心のアンテナを最大限に刺激する絶好の機会です。

例えば、水族館の巨大な水槽で悠々と泳ぐジンベエザメを目の当たりにした子どもは、その大きさと迫力に圧倒されるでしょう。図鑑で見た平面的な知識が、生きた立体的な感動へと変わる瞬間です。「ジンベエザメは何を食べるの?」「どうしてこんなに大きいの?」といった疑問が自然と生まれ、自ら調べようとする探求心へと繋がっていきます。

山で見たことのない昆虫や植物を見つけたり、海で不思議な形をした貝殻を拾ったりすることも、同様の効果があります。親が「これは〇〇だよ」とすぐに答えを教えるのではなく、「なんだろうね?一緒に図鑑で調べてみようか」と寄り添うことで、子どもの探求心はさらに深まります。

日常の生活圏内では決して出会えない風景、文化、食べ物との出会いは、子どもの世界観を大きく広げます。「世界はこんなにも広くて、面白いことで満ち溢れているんだ」という実感は、学校での学習意欲や、将来の夢を描く上での大きな原動力となるでしょう。旅先での「なぜ?」の積み重ねが、生涯にわたる学びの姿勢の基礎を築くのです。

② 計画性や主体性が身につく

旅育の大きな特徴は、計画段階から子どもを巻き込むことで、計画性や主体性を育める点にあります。親がすべてをお膳立てする受け身の旅行ではなく、子どもが「自分ごと」として旅に関わるプロセスが重要です。

例えば、次の家族旅行の行き先を決める際に、「海と山、どっちがいい?」「動物園と水族館、どっちに行ってみたい?」と子どもの意見を聞くことから始めてみましょう。自分の意見が採用されたという経験は、子どもに「この旅は自分が決めたんだ」という当事者意識を芽生えさせます。

年齢が上がれば、関わり方もステップアップさせられます。

- 幼児期:パンフレットや写真を見せて、行きたい場所にシールを貼ってもらう。

- 小学校低学年:地図を広げ、出発地から目的地までのルートを指でなぞってみる。乗りたい電車やバスの時間を一緒に調べる。

- 小学校高学年:予算を決めて、その範囲内で行きたい場所ややりたいことの優先順位を考えさせる。インターネットを使って、施設の開館時間や料金を調べさせる。

このように、年齢に応じた形で計画に参加させることで、子どもは「目的を達成するためには、事前の準備や段取りが必要である」という計画性の重要性を肌で学びます。そして、自分の意見や調査が実際の旅に反映されることで、大きな達成感と責任感が生まれ、物事に主体的に取り組む姿勢が自然と身についていくのです。旅は、子どもにとって最高のプロジェクト・マネジメント学習の場と言えるかもしれません。

③ 自己肯定感が高まる

自己肯定感、すなわち「ありのままの自分を肯定し、価値ある存在だと信じる心」は、子どもが健やかに成長し、困難に立ち向かうために不可欠な土台です。旅は、この自己肯定感を育むための「小さな成功体験」に満ち溢れています。

大人にとっては当たり前のことでも、子どもにとっては大きな挑戦です。

- 自分で切符を買い、改札を通る。

- お店の人に「これをください」と注文する。

- ホテルのフロントで、部屋の鍵を受け取る。

- 勇気を出して、知らない人に道を尋ねる。

これらのミッションを一つひとつクリアするたびに、子どもは「自分にもできた!」という達成感を味わいます。そのとき、親が「すごいね!」「一人でできてえらい!」「助かったよ、ありがとう」といった肯定的な言葉をかけることが非常に重要です。親から認められ、褒められる経験は、子どもの自信を何倍にも増幅させます。

また、旅行計画に関わった子どもが、旅先で「僕が調べたお店、こっちだよ!」「次はあそこに行くんだよね?」と家族をリードする場面もあるでしょう。自分が計画したことで家族が楽しんでいる姿を見ることは、子どもにとって何よりの喜びであり、「自分は家族の役に立つ存在なんだ」という有用感を育みます。

旅という非日常の舞台で得られる達成感と、家族からの承認。この二つが組み合わさることで、子どもの心の中には確かな自信が根付き、物事に前向きに挑戦する意欲や、少々のことでは揺るがない自己肯定感が育まれていくのです。

④ コミュニケーション能力が向上する

現代社会において、コミュニケーション能力はあらゆる場面で求められる重要なスキルです。旅は、普段の生活では出会えない多様な人々との交流を通じて、この能力を自然に磨く絶好のトレーニングの場となります。

家庭や学校といった閉じたコミュニティでは、コミュニケーションの相手は限られています。しかし、旅に出れば、老若男女、さまざまな背景を持つ人々と接する機会が生まれます。

- 駅員さんに乗り換え方法を尋ねる。

- お店の人におすすめの商品を聞く。

- 宿泊先のスタッフに感謝の気持ちを伝える。

- 公園で出会った地元の子どもと挨拶を交わす。

最初はもじもじしてしまう子も、親が手本を見せたり、隣でサポートしたりすることで、次第に自分から声をかけられるようになります。「こんにちは」「ありがとう」「ごちそうさまでした」といった基本的な挨拶や感謝の言葉を、マナーとしてではなく、生きたコミュニケーションのツールとして使う経験は非常に貴重です。相手から「ありがとう」と笑顔で返してもらえた時の喜びは、人との関わりの楽しさを教え、さらなるコミュニケーションへの意欲をかき立てます。

また、旅は家族間のコミュニケーションを深める効果も絶大です。日常では忙しくてゆっくり話す時間がなくても、移動中の電車の中や、宿泊先の部屋では、自然と会話が生まれます。一緒に同じ景色を見て感動を分かち合ったり、旅の計画について相談したりする中で、普段は聞けない子どもの本音や考えに触れることもあるでしょう。共通の体験と言葉を重ねることが、親子、兄弟姉妹の間の見えない絆をより一層強く結びつけてくれるのです。

⑤ 五感が刺激され感受性が豊かになる

デジタル化が進む現代において、子どもたちが五感をフルに使う機会は減少しがちです。スマートフォンやタブレットの画面越しの情報ではなく、身体全体で世界を感じるリアルな体験は、子どもの感受性を豊かに育む上で欠かせません。 旅は、まさに五感を解放するための最高の舞台です。

- 視覚:どこまでも続く青い海、満点の星空、燃えるような夕焼け、歴史を感じさせる荘厳な建築物。写真や映像では伝わらないスケール感と美しさが、子どもの目に焼き付きます。

- 聴覚:森を吹き抜ける風の音、リズミカルな波の音、鳥のさえずり、祭りの賑やかなお囃子。その土地ならではの「音の風景」が、記憶に深く刻まれます。

- 嗅覚:磯の香り、雨上がりの土の匂い、咲き誇る花の香り、市場に漂う活気ある匂い。香りは記憶と強く結びつくと言われており、旅の思い出を鮮やかに呼び覚ますきっかけになります。

- 味覚:採れたての新鮮な野菜、その土地ならではの郷土料理、初めて食べるフルーツ。旅先での食事は、味覚の幅を広げ、食文化への興味を育みます。

- 触覚:冷たい川の水、ごつごつした岩肌、ふわふわの雪、砂浜のさらさらした感触。自分の手や足で直接触れることで、物の質感や温度をリアルに感じ取ることができます。

このように、五感を総動員して得られる体験は、子どもの脳に多様な刺激を与え、感性を磨きます。美しいものを見て「きれいだな」と感じる心、自然の音に耳を澄ませて「落ち着くな」と感じる心。こうした豊かな感受性は、情緒の安定や他者への共感性、そして芸術的な創造性の芽を育む土台となるのです。

⑥ 本物に触れることで学びが深まる

「百聞は一見に如かず」ということわざがありますが、旅育はまさにこの言葉を体現するものです。教科書や図鑑、テレビで得た知識も大切ですが、「本物」に触れる体験は、学びの質を格段に高め、記憶に深く定着させます。

例えば、歴史の授業で「縄文土器」について学んだとします。教科書の写真を見て特徴を暗記するだけでは、なかなか実感は伴いません。しかし、博物館で本物の縄文土器を目の当たりにすればどうでしょう。その独特の形、力強い文様、数千年の時を超えてきた存在感に、子どもは圧倒されるはずです。「昔の人はこれを使って煮炊きをしていたんだ」「どんな暮らしをしていたんだろう」と、想像力がかき立てられ、歴史が一気に身近なものとして感じられます。

これは、理科や社会、芸術など、あらゆる分野に当てはまります。

- 理科:化石発掘体験でアンモナイトの化石を掘り出し、太古の海に思いを馳せる。

- 社会:伝統工芸の工房を訪れ、職人の技を間近で見ることで、日本のものづくりの精神に触れる。

- 国語:物語の舞台となった土地を訪れ、登場人物の気持ちを追体験する。

- 芸術:美術館で本物の絵画の前に立ち、筆のタッチや絵の具の質感を感じる。

このように、知識と実体験が結びついたとき、学びは「暗記」から「理解」へと深化します。旅先でのリアルな感動や驚きは、知的好奇心に火をつけ、「もっと知りたい」「なぜだろう」という探求心へと繋がっていきます。本物に触れる経験は、子どもの中に眠る学びへの情熱を呼び覚ます、最も強力なスイッチの一つなのです。

⑦ 地理や歴史への興味が広がる

旅は、子どもにとって最高の地理・歴史の「生きた教材」です。普段、地図の上でしか見ていない地名や場所が、実際の体験を通して立体的なイメージとして頭の中にインプットされます。

新幹線や飛行機に乗って移動する経験は、日本の広さや位置関係を肌で感じさせてくれます。「東京から大阪まで、新幹線でこんなに時間がかかるんだ」「私たちの住んでいる場所は、日本のこの辺りにあるんだね」といった実感は、平面的な地図学習では得られない貴重な感覚です。

旅先では、ぜひ子どもと一緒に地図を広げてみましょう。「今いるのはここだね」「次に行くお城は、この川の向こう側だ」と現在地や目的地を確認する作業は、方向感覚や空間認識能力を養います。また、訪れた土地の地形的な特徴(山が多い、海が近い、平野が広がっているなど)と、その土地の産業や文化(農業が盛ん、漁業が中心、など)を結びつけて考えるきっかけにもなります。

歴史への興味も同様です。お城や城跡を訪れれば、「昔のお殿様は、この天守閣からどんな景色を見ていたんだろう」と想像が膨らみます。古戦場に立てば、「ここで武将たちが戦ったんだ」と、歴史のダイナミズムを体感できるでしょう。その土地に伝わる昔話や伝説を聞くことも、歴史への興味を掻き立てる良いきっかけになります。

旅を通して特定の地域に愛着が湧くと、その土地の歴史や文化についてもっと知りたいという意欲が生まれます。 それがきっかけとなり、学校の社会科の授業が面白く感じられるようになったり、歴史小説や大河ドラマに夢中になったりする子どもも少なくありません。旅は、地理や歴史という学問への扉を開く、楽しくて効果的な鍵なのです。

⑧ 家族の絆が深まる

現代の家庭では、共働きや子どもの習い事などで、家族全員が揃ってゆっくりと過ごす時間を確保するのが難しい場合があります。日常の喧騒から離れ、共通の目的を持って過ごす旅行は、家族の絆を再確認し、深めるための絶好の機会となります。

旅先では、親も子も日常の役割から少しだけ解放されます。家事や仕事、宿題に追われることなく、全員が「旅の仲間」として対等な立場で協力し合います。地図を見て道案内をする子ども、荷物を持ってあげる親、乗り物の時間を気にする兄弟。それぞれの役割をこなしながら、一つのチームとして目的地を目指すプロセスは、家族の一体感を高めます。

また、旅は共通の思い出を作る宝庫です。一緒に見た美しい夕日、みんなで笑い転げたハプニング、苦労して登った山の頂上で食べたおにぎりの味。こうした鮮烈な共有体験は、写真やお土産以上に価値のある、家族だけの「物語」となります。

旅行中に予期せぬトラブルが発生することもあるでしょう。しかし、そんな時こそ家族の力が試されます。みんなで知恵を出し合い、励まし合いながら困難を乗り越えた経験は、かえって忘れられない良い思い出となり、「この家族で良かった」という強い連帯感を生み出します。

家に帰ってからも、旅の思い出話に花が咲きます。「あの時、面白かったね」「次はどこへ行こうか?」といった会話は、家族のコミュニケーションを豊かにし、次の楽しみへと繋がっていきます。旅を通して育まれた強い絆は、子どもが思春期を迎えたり、将来困難に直面したりしたときに、心の大きな支えとなるはずです。

旅育はいつから始めるのがおすすめ?

「旅育に興味はあるけれど、一体いつから始めるのが良いのだろう?」「小さい時に連れて行っても、どうせ記憶に残らないのでは?」これは、多くの保護者が抱く共通の疑問です。

結論から言うと、旅育を始めるのに「早すぎる」ということはありません。何歳からでも、その年齢に応じた形で始めることができます。 大切なのは、子どもの記憶に残るかどうかではなく、その瞬間に子どもが何を感じ、どんな刺激を受けるかです。

よく「3歳くらいまでは記憶に残らないから、旅行に連れて行っても意味がない」という声を聞きます。確かに、3歳以前の出来事をエピソードとして明確に記憶している人は少ないかもしれません。しかし、これは「体験した意味がない」ということとは全く異なります。

乳幼児期の体験は、言葉で語れる「顕在記憶」としてではなく、五感を通じた刺激や、親との愛着形成といった形で、子どもの心と体の発達の土台に深く刻み込まれていきます。 これを「潜在記憶」と呼びます。

例えば、0歳や1歳の赤ちゃんを連れて海に行ったとします。赤ちゃんは、大きくなってから「1歳の時に海に行った」という事実は覚えていないかもしれません。しかし、肌で感じた潮風の心地よさ、耳にした波の音、抱っこしてくれた親のぬくもりと安心感は、確実にその子の感覚的な世界を豊かにしています。こうした五感へのポジティブな刺激は、脳の発達を促し、情緒の安定にも繋がると言われています。

むしろ、親の側から見れば、子どもが小さいうちの旅行にはメリットもあります。例えば、保育園や幼稚園に入る前であれば、混雑や料金が高い時期を避けて、平日にゆっくりと旅行の計画を立てることができます。

もちろん、年齢が上がるにつれて旅のスタイルや目的は変化していきます。

- 乳幼児期(0〜2歳): 親子の愛着形成と五感への刺激が主な目的。移動が少なく、設備の整った場所でゆったり過ごすのが中心。

- 幼児期(3〜5歳): 好奇心を満たす体験が中心。動物園や水族館など、子どもの興味がはっきりしている場所が楽しめる。

- 学童期以降(6歳〜): 知識と体験を結びつけ、主体性を育む旅へ。計画に参加させたり、学びの要素を取り入れたりすることが可能になる。

重要なのは、「何歳から始めるべきか」と年齢に固執するのではなく、「今、この子にとってどんな体験が豊かだろうか」と、子どもの発達段階や興味関心、そして家族全体のコンディション(体力、予算、時間など)を考慮して、無理のない範囲で始めることです。

「覚えていないから無駄」なのではなく、「その年齢でしか得られないかけがえのない体験がある」と捉えること。それが、旅育を成功させるための第一歩と言えるでしょう。日帰りの小さな冒険からでも、旅育は今日から始められるのです。

【年齢別】旅育の進め方とポイント

旅育の効果を最大限に引き出すためには、子どもの発達段階に合わせたアプローチが重要です。ここでは、年齢別に旅育の進め方と親が心掛けるべきポイントを、具体的な旅先の例とともにご紹介します。

| 年齢 | 旅のテーマ | 親の役割・ポイント | おすすめの旅先例 |

|---|---|---|---|

| 0歳~2歳 | 五感を刺激する旅 | 安全第一、無理のないスケジュール、親子のスキンシップを重視し、赤ちゃんのペースに合わせる。 | 近場の大きな公園、設備の整ったリゾートホテル、貸切風呂のある温泉宿、赤ちゃん歓迎の宿泊施設 |

| 3歳~5歳 | 好奇心を広げる旅 | 子どもの「なぜ?」「やってみたい!」に寄り添い、簡単な役割(荷物を持つなど)を与えて自信をつけさせる。 | 動物園、水族館、牧場、果物狩り、乗り物博物館、キャラクターがいるテーマパーク |

| 6歳~9歳 (小学校低学年) |

自主性を育む旅 | 旅行の計画に積極的に参加させる。「旅のしおり」作り、お小遣い管理、地図係など、具体的なミッションを与える。 | キャンプ、自然体験(川遊び、昆虫採集)、博物館、科学館、職業体験施設、簡単なハイキング |

| 10歳以上 (小学校高学年~) |

探求心を深める旅 | 子どもの興味・関心をテーマにした旅を企画。自由研究と結びつける。自分で調べて計画を立て、発表させる。 | 世界遺産、史跡めぐり、工場見学、離島、美術館、少し本格的な登山、海外旅行(近隣国から) |

0歳~2歳:五感を刺激する旅

この時期の旅の主役は、あくまでも赤ちゃんです。親の「行きたい場所」よりも、赤ちゃんの心と体が快適でいられることを最優先に考えましょう。

ポイント:

- 安全と快適性の確保: 宿泊先を選ぶ際は、和室やベビーベッドの貸し出しがあるか、おむつ替えスペースや授乳室が充実しているかなどを事前に確認しましょう。「赤ちゃん歓迎」を謳っている施設は、離乳食の提供や備品の貸し出しなど、きめ細やかなサービスが期待できます。

- 無理のないスケジュール: 移動時間はできるだけ短く、詰め込みすぎないゆったりとした行程を組みます。赤ちゃんの昼寝の時間や授乳のリズムを崩さないように配慮することが大切です。「何もしない」贅沢な時間も、旅の目的の一つと考えましょう。

- 五感への刺激: 観光地を巡るよりも、自然豊かな場所で過ごすのがおすすめです。芝生の上をハイハイさせたり、木の葉のざわめきや鳥の声を聞かせたり、花の香りをかがせてあげたり。こうした穏やかな刺激が、赤ちゃんの脳と心の発達を促します。

- 親子のスキンシップ: 旅先という非日常の空間で、親がリラックスして笑顔でいることが、赤ちゃんにとって最高の安心感に繋がります。たくさん抱っこして、話しかけて、一緒に笑い合う時間を大切にしましょう。

3歳~5歳:好奇心を広げる旅

言葉も増え、体力もついてくるこの時期は、行動範囲が一気に広がり、好奇心が爆発する頃です。「なぜ?」「どうして?」の質問攻めに合うことも多くなりますが、それこそが成長の証。子どもの興味のアンテナが向く方向へ、一緒について行ってあげましょう。

ポイント:

- 「好き」を軸に計画する: 電車が好きなら鉄道博物館、動物が好きならサファリパークというように、子どもの「大好き」をテーマに旅を計画すると、満足度が格段に上がります。

- 体験型アクティビティを取り入れる: 見るだけの観光だけでなく、動物にエサをあげたり、乳搾りを体験したり、自分で果物を収穫したりと、実際に手や体を使う体験は、子どもの記憶に強く残ります。

- 簡単な役割を与える: 「自分のリュックは自分で持つ」「パンフレットを係の人のところまでもらいに行く」など、簡単なミッションを与えることで、責任感と自信が芽生えます。「ありがとう、助かったよ」と具体的に褒めてあげることが大切です。

- イヤイヤ期への備え: この時期は自己主張が強くなる頃でもあります。計画通りに進まなくてもイライラせず、「じゃあ、代わりにこっちをやってみようか」と代替案を提示するなど、柔軟に対応する心の準備をしておきましょう。

6歳~9歳(小学校低学年):自主性を育む旅

学校生活が始まり、文字や数字への理解も深まるこの時期は、旅に「学び」の要素を加え、子どもの自主性を引き出すチャンスです。親がすべてを決めるのではなく、子どもを「旅のパートナー」として迎え入れましょう。

ポイント:

- 計画への本格的な参加: 行き先を決める段階から、「どんなことがしたいか」をプレゼンさせてみましょう。インターネットや本を使って、自分で行きたい場所の情報を調べさせるのも良い経験になります。

- 「旅のしおり」を一緒に作る: スケジュールや持ち物リスト、お小遣い帳などをまとめたオリジナルの「旅のしおり」作りは、旅への期待感を高め、計画性を養います。

- お小遣い管理を任せる: 決まった金額のお小遣いを渡し、その範囲内でお土産や間食を買う経験は、金銭感覚を養う絶好の機会です。「これを買うと、あれが買えなくなる」といった判断を自分でさせることも学びの一つです。

- ミッションを与える: 「地図係として、次の目的地まで案内する」「カメラマン係として、旅の記録写真を撮る」など、具体的な役割を任せることで、責任感が育ち、旅への関与が深まります。

10歳以上(小学校高学年~):探求心を深める旅

論理的な思考力が高まり、興味の対象もより専門的になってくるこの時期は、一つのテーマを深く掘り下げる「探求型」の旅がおすすめです。子どもの知的好奇心を満たし、将来の夢や進路を考えるきっかけにもなるかもしれません。

ポイント:

- テーマ設定からのスタート: 「戦国時代の城を巡る旅」「恐竜の化石が見つかる場所を訪ねる旅」「伝統工芸の技に触れる旅」など、子どもの興味関心に基づいて旅のテーマを設定します。夏休みの自由研究と連動させるのも効果的です。

- 子ども主導の計画立案: 予算、交通手段、宿泊先、訪問先での調査内容など、計画の大部分を子ども自身に任せてみましょう。親はアドバイザー役に徹し、必要なサポートを行います。計画を発表するプレゼンテーションの機会を設けるのも良いでしょう。

- 社会との接点を作る: 工場見学で働く人々の話を聞いたり、NPOの自然保護活動に参加したりと、社会の仕組みや課題に触れる機会を作ることも有意義です。

- 挑戦を促す: 公共交通機関だけを使った一人旅(近距離から)に挑戦させる、海外の文化に触れる旅を計画するなど、少し背伸びした目標を設定することで、子どもの自立心と問題解決能力を大きく伸ばすことができます。

【テーマ別】旅育におすすめの旅行プラン5選

「旅育を始めたいけれど、具体的にどんな旅行がいいの?」という方のために、子どもの成長に繋がりやすいテーマ別の旅行プランを5つ厳選してご紹介します。これらのプランをヒントに、ご家族の興味に合わせてアレンジしてみてください。

① 大自然を満喫するキャンプ・グランピング

都会の便利な生活から離れ、自然の中に身を置くキャンプやグランピングは、旅育の魅力が凝縮された体験です。家族で協力しなければ快適に過ごせない環境が、子どもの生きる力を総合的に育みます。

育まれる力:

- 協調性・問題解決能力: テントの設営、火おこし、料理など、家族で役割分担し、知恵を出し合って作業を進める必要があります。「どうすればうまくいくか」を考え、試行錯誤するプロセスそのものが学びです。

- 忍耐力・工夫する力: 天候の変化、虫の出現、設備の不便さなど、思い通りにいかないことも多々あります。その状況を受け入れ、どうすれば楽しめるかを工夫する力が養われます。

- 自然への畏敬の念: 満点の星空、静寂な森、力強い川の流れといった雄大な自然に触れることで、人間も自然の一部であるという感覚や、自然を大切にする心が育まれます。

- 五感の活性化: 薪のはぜる音、土の匂い、焚き火の暖かさなど、五感をフルに使う体験ができます。

具体例:

最初は、コテージや常設テントがあり、トイレやシャワーなどの設備が整った「グランピング」や高規格キャンプ場から始めるのがおすすめです。慣れてきたら、少しずつ自分たちの道具を揃えて、本格的なキャンプに挑戦していくと良いでしょう。日中は川遊びやハイキング、夜は焚き火を囲んでの団らんや星空観察など、自然の中でしかできないアクティビティを存分に楽しみましょう。

② 農業・収穫体験で食への関心を高める

スーパーマーケットに並んでいる野菜や果物が、どのようにして作られているのか。農業体験や収穫体験は、食べ物への感謝の気持ちを育み、「食」と「命」の繋がりに気づかせてくれる貴重な機会です。

育まれる力:

- 食への関心・感謝の心: 農家の方々の苦労や工夫を知り、自らの手で収穫することで、食べ物を大切にする気持ちが芽生えます。普段は苦手な野菜も、自分で収穫したものであれば喜んで食べるかもしれません。

- 探求心: 「どうして虫がつくの?」「どうやって大きくなるの?」といった疑問から、植物の生態や農業の仕組みへの興味が広がります。

- 季節感: 旬の作物を収穫し、味わうことで、日本の四季の移ろいを体で感じることができます。

- 命の尊さ: 酪農体験で乳搾りをしたり、家畜の世話をしたりすることで、動物も人間と同じように生きていることを実感し、命をいただくことの意味を考えるきっかけになります。

具体例:

全国各地にある観光農園では、季節に応じていちご狩り、ぶどう狩り、芋掘りなど、さまざまな収穫体験ができます。農家民宿に宿泊すれば、収穫だけでなく、種まきや草取りといった本格的な農作業を手伝わせてもらえることもあります。自分で収穫した食材を使って、一緒に料理をするまでがセットの体験と考えると、より学びが深まります。

③ 歴史や文化に触れる博物館・史跡めぐり

日本の豊かな歴史や文化は、子どもたちの知的好奇心を刺激する宝の山です。博物館や史跡は、過去と現在を繋ぎ、子どもたちの視野を時間的・空間的に大きく広げてくれます。

育まれる力:

- 歴史・地理への興味: 本物の城や遺跡、仏像などを目の当たりにすることで、教科書の世界がリアルなものとして感じられ、歴史への興味が深まります。

- 想像力・共感力: 「昔の人はここでどんな暮らしをしていたんだろう」「この武将はどんな気持ちだったんだろう」と、過去の人々の生活や思いに想像を巡らせることで、共感力や多角的な視点が養われます。

- 知識欲: 旅先で得た断片的な知識が、帰宅後に「もっと知りたい」という学習意欲に繋がり、自ら調べる習慣がつくきっかけになります。

- 審美眼: 美術館で優れた芸術作品に触れたり、美しい庭園を訪れたりすることで、美しさを感じる心が育まれます。

具体例:

ただ漠然と訪れるのではなく、事前に親子でその場所に関する本を読んだり、関連する映画やドキュメンタリーを見たりしておくと、現地での感動や発見が何倍にもなります。「お城クイズ」を作って挑戦したり、訪れた場所のスタンプラリーに参加したりするのも、子どもが楽しむための良い工夫です。地域の伝統工芸(陶芸、染め物など)の体験工房を訪れ、自分だけの作品を作るのも素晴らしい思い出になります。

④ 社会の仕組みを学ぶ工場見学

私たちが普段何気なく使っている製品や食べている食品が、どのような工程を経て作られているのか。工場見学は、ものづくりの現場を通じて、社会や経済の仕組みを楽しく学べる絶好の機会です。

育まれる力:

- 社会・経済への関心: 製品が完成するまでの流れや、企業の工夫、働く人々の姿を見ることで、社会が多くの人々の仕事によって成り立っていることを理解します。

- 科学技術への興味: 最新の機械が動く様子や、品質を保つための工夫などに触れることで、科学技術への関心が高まります。

- 勤労観・職業観: 一生懸命に働く人々の姿は、子どもにとって「働くこと」の尊さや楽しさを知るきっかけとなり、将来の夢を考えるヒントになるかもしれません。

- 論理的思考力: 原料が加工され、製品になっていくプロセスを順序立てて見ることで、物事の因果関係を理解する力が養われます。

具体例:

お菓子メーカー、自動車工場、清涼飲料水の工場など、子どもに身近な製品の工場は特に人気があります。多くの工場見学では、試食や試飲、お土産などが用意されており、子どもも飽きずに楽しめます。見学後に「一番すごいと思ったところはどこ?」「どんな工夫があった?」などと親子で話し合い、発見を共有することで、学びがより深まります。

⑤ 好きなものに夢中になれるテーマパーク

テーマパークは単なる娯楽施設と思われがちですが、親の関わり方次第で、計画性や時間管理能力、協調性を育む優れた「旅育」のフィールドになります。子どもの「好き」という強いエネルギーを、学びの力に転換しましょう。

育まれる力:

- 計画性・情報収集能力: 乗りたいアトラクションの優先順位を決め、効率よく回るためのルートを考える作業は、計画性を養います。公式アプリやウェブサイトで待ち時間やショーのスケジュールを調べることは、情報収集・活用能力のトレーニングになります。

- 時間管理能力・忍耐力: 「次のショーが始まるまで、あと30分だね」「このアトラクションは60分待ちだから、待っている間にパンフレットを見ようか」といった会話を通して、時間を意識して行動する習慣や、目標のために待つ忍耐力が身につきます。

- 予算管理能力: 限られたお小遣いの中で、食事やお土産をどう買うかを自分で考えさせることで、金銭感覚を養います。

- 協調性: 家族や友人と一緒に行く場合、「次は〇〇ちゃんが乗りたいものに行こう」など、互いの希望を尊重し、譲り合う経験を通じて協調性が育まれます。

具体例:

出発前に、パークの地図を広げて作戦会議を開きましょう。子どもに「絶対やりたいことリスト」を作らせ、それを基に一日のスケジュールを組み立てます。当日は、子どもに地図や時計を持たせ、ナビゲーター役を任せてみるのも良いでしょう。親はあくまでサポーターに徹し、子どもの計画を尊重する姿勢が大切です。

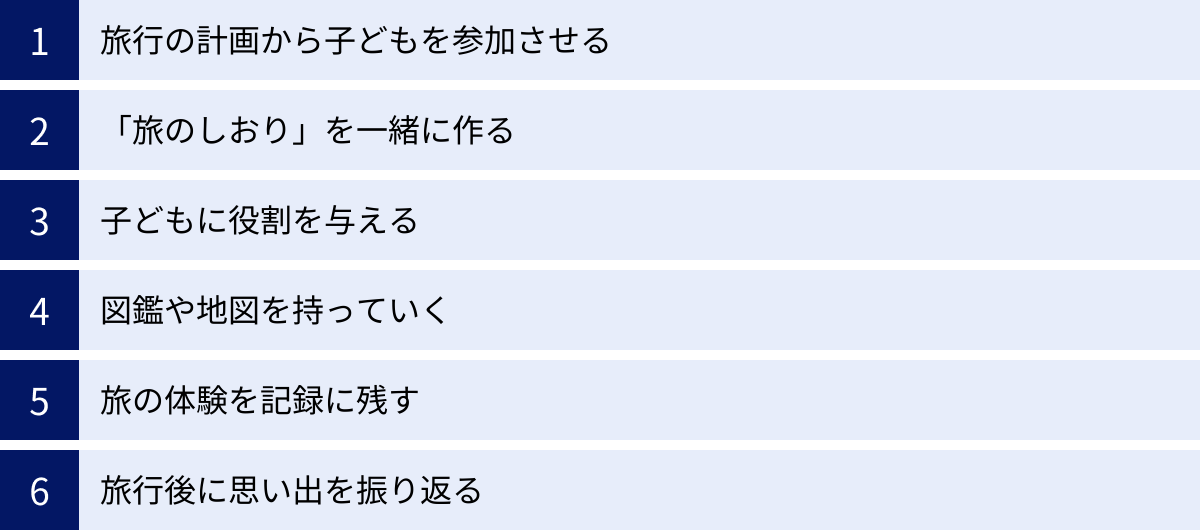

旅育の効果を最大限にする6つのコツ

せっかくの旅行を、単なるレジャーで終わらせず、子どもの成長に繋がる「旅育」にするためには、少しの工夫と心掛けが大切です。ここでは、旅の効果を最大限に引き出すための6つの具体的なコツをご紹介します。

① 旅行の計画から子どもを参加させる

旅育の成功は、出発前から始まっています。子どもを「お客様」ではなく「旅の企画メンバー」として扱うことで、旅への当事者意識が芽生え、主体性が大きく育ちます。

親がすべてを決めてしまうと、子どもはただ連れていかれるだけの受け身な姿勢になりがちです。しかし、「どこに行きたい?」「何が食べたい?」と意見を求められると、子どもは自分の希望を伝えようと考え始めます。

年齢に応じて、パンフレットを集めさせたり、インターネットで観光情報を調べさせたり、予算の計算を手伝わせたりしてみましょう。「自分が調べたお店だ!」「僕が乗りたいって言った電車だ!」と、自分の意見が反映された旅は、子どもにとって格別なものになります。この「自分で決めた」という感覚が、旅先でのあらゆる体験をより深く、意味のあるものに変えてくれるのです。

② 「旅のしおり」を一緒に作る

旅行の計画がある程度固まったら、親子で一緒にオリジナルの「旅のしおり」を作ってみましょう。これは、旅への期待感を高めると同時に、計画性や見通しを立てる力を養うのに非常に効果的なツールです。

しおりに盛り込む内容は、例えば以下のようなものです。

- 旅のテーマや目的

- 日程とスケジュール

- 交通手段と時間

- 持ち物リスト(子どもの持ち物は本人にチェックさせる)

- 訪れる場所の簡単な情報や地図

- お小遣い帳

- 思い出を記録するフリースペース(絵日記やスタンプ欄など)

子どもが絵を描いたり、シールを貼ったりして、自由にデコレーションできるようにすると、より愛着が湧きます。しおりを何度も見返すうちに、旅の全体像が頭に入り、当日もスムーズに行動できるようになります。この一冊が、旅の最高のナビゲーターであり、帰宅後にはかけがえのない思い出の品となるでしょう。

③ 子どもに役割を与える

旅行中、子どもに年齢に応じた「係」や「役割」を与えてみましょう。小さな責任を任されることで、子どもは「自分も家族の役に立っている」という有用感を感じ、自信を深めます。

例えば、以下のような役割が考えられます。

- カメラマン係: 家族の思い出の写真を撮る。

- 地図係(ナビゲーター係): 地図やスマートフォンのアプリを見ながら、次の目的地までみんなを案内する。

- あいさつ係: お店やホテルで、家族を代表して元気にあいさつする。

- スケジュール係: 時計を見て、「そろそろ電車の時間だよ」とみんなに知らせる。

- お土産係: 誰にどんなお土産を買うか、予算内で考える。

大切なのは、任せっぱなしにせず、親がしっかりと見守り、サポートすることです。そして、役割をやり遂げたときには、「〇〇ちゃんのおかげで道に迷わなかったよ、ありがとう!」「素敵な写真だね!」と、具体的に褒めて感謝の気持ちを伝えること。このポジティブなフィードバックが、子どもの自己肯定感を力強く育みます。

④ 図鑑や地図を持っていく

特に自然豊かな場所や、歴史的な場所を訪れる際には、関連する図鑑や地図を持参することを強くおすすめします。これは、子どもの「知りたい」という気持ちをその場で解決し、学びを深めるための強力な武器になります。

山で見たことのない花を見つけたら、その場で植物図鑑を開いて名前を調べる。海岸で拾った貝殻が、どの貝のものかを図鑑で確認する。お城の天守閣から、地図を広げて自分たちが通ってきた道や街並みを確認する。

このように、目の前の「本物」と、本に書かれている「情報」が結びつく瞬間は、子どもにとって大きな知的な喜びです。疑問がすぐに解決されることで、探求心はさらに刺激され、「もっと知りたい」という好循環が生まれます。重い図鑑を持っていくのが大変な場合は、スマートフォンやタブレットの図鑑アプリを活用するのも良い方法です。

⑤ 旅の体験を記録に残す

楽しかった旅の思い出も、時間が経つと薄れてしまいがちです。旅の体験を何らかの形で記録に残すことは、記憶を定着させ、旅で得た学びを自分のものにするために非常に重要です。

記録の方法は、子どもの年齢や得意なことに合わせて選びましょう。

- 絵日記: その日一番心に残ったことを絵と簡単な文章で表現する。

- 写真・動画: 子どもにカメラを渡し、子どもの視点で旅を記録させる。

- スクラップブッキング: チケットの半券、パンフレット、拾った葉っぱなどを貼り付け、コメントを添える。

- 音声記録: スマートフォンの録音機能を使い、その場で感じたことをインタビュー形式で記録する。

ポイントは、親が「書きなさい」と強制するのではなく、子ども自身が楽しみながら取り組めるように工夫することです。記録を残すプロセスを通じて、子どもは「何が楽しかったか」「何を発見したか」を自分の中で整理し、表現する力を養うことができます。

⑥ 旅行後に思い出を振り返る

旅育は、旅行から帰ってきた後も続きます。家族みんなで旅の思い出を振り返る時間を持つことで、旅の経験はより深く、意味のあるものとして定着します。

撮りためた写真や動画をスライドショーにして鑑賞会を開いたり、一緒に作ったスクラップブックを眺めながら、「この時、面白かったね」「この食べ物、美味しかったね」と語り合ったりしましょう。

その際、「旅で一番心に残ったことは?」「一番大変だったことは?」「もし次に行くなら、何をしたい?」といった質問を投げかけることで、子どもは自分の体験を客観的に捉え、言語化する練習になります。また、家族それぞれの感じ方の違いを知ることも、新たな発見に繋がります。

こうした振り返りの時間は、家族のコミュニケーションを豊かにし、共通の思い出を再確認することで絆を深めると同時に、次の旅への意欲をかき立ててくれます。 旅のサイクルを「計画→実行→記録→振り返り」と捉えることで、旅育の効果は持続的に高まっていくのです。

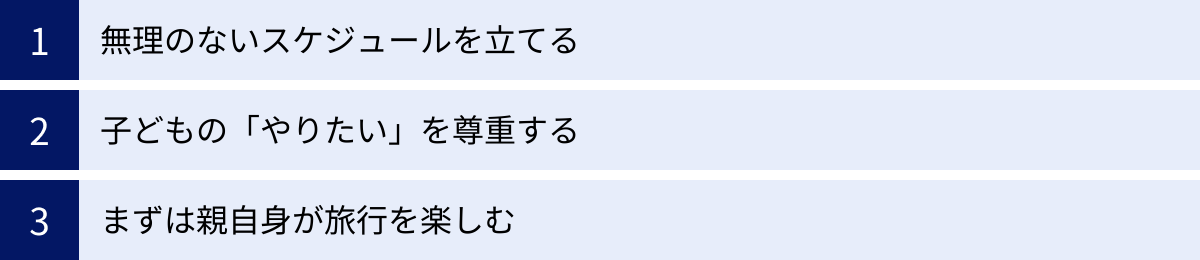

旅育を成功させるための注意点

旅育には多くのメリットがありますが、理想を追い求めすぎるあまり、親子で疲弊してしまっては本末転倒です。ここでは、旅育を無理なく、楽しく成功させるために心に留めておきたい3つの注意点をご紹介します。

無理のないスケジュールを立てる

旅先では、つい「せっかく来たのだから」と、あれもこれもと予定を詰め込みたくなります。しかし、大人のペースで組まれた過密なスケジュールは、子どもの心と体に大きな負担をかけます。

子どもの集中力や体力は、大人が思うよりも長くは続きません。移動時間が長すぎたり、見学場所が多すぎたりすると、子どもは疲れて不機嫌になり、せっかくの旅行が楽しめなくなってしまいます。

スケジュールを立てる際は、以下の点を心掛けましょう。

- 移動時間は短めに: 特に小さい子どもの場合、移動はそれだけで大きなストレスになります。

- 1日の目的地は1〜2箇所に絞る: 一つの場所でじっくりと時間をかけて過ごす方が、子どもの満足度は高まります。

- 休憩時間を十分に確保する: こまめにおやつ休憩を取ったり、公園で自由に遊ばせたりする時間を計画に組み込みましょう。

- 「何もしない時間」を大切にする: ホテルの部屋でゴロゴロしたり、ぼーっと景色を眺めたりする時間も、心身をリフレッシュさせるための重要な時間です。

計画通りに進まなくても、「まあ、いっか」と笑って流せるくらいの余裕を持つことが、親子で旅を楽しむ最大の秘訣です。

子どもの「やりたい」を尊重する

親としては、「この博物館で歴史を学ばせたい」「この景色を見せて感性を育てたい」といった教育的な狙いがあるかもしれません。しかし、その思いが強すぎるあまり、子どもの気持ちを無視して親の計画を押し付けてしまうのは避けましょう。

子どもは、大人が価値を見出さないようなものに、強い興味を示すことがあります。親が目指す有名な滝よりも、道端で見つけたアリの行列に夢中になるかもしれません。そんな時、「早く行くよ!」と急かすのではなく、「面白いものを見つけたね」「アリさん、どこに行くんだろうね」と、子どもの興味に寄り添い、共感する姿勢が大切です。

その瞬間に子どもが感じている「楽しい」「不思議だ」という気持ちこそが、旅育の最も尊い成果です。親の立てた計画はあくまでたたき台と考え、子どもの「今、やりたいこと」を尊重し、柔軟に予定を変更する勇気を持ちましょう。旅の主役は、あくまで子どもなのです。

まずは親自身が旅行を楽しむ

旅育を成功させるために、最も重要で、そして最も基本的なことは、まず親自身が心から旅行を楽しむことです。

親が「何かを学ばせなければ」「計画通りに進めなければ」と焦ったり、イライラしたりしていると、その緊張感は必ず子どもに伝わります。親がピリピリしている空間で、子どもがリラックスして楽しむことはできません。

準備は万全に行い、安全には最大限配慮しつつも、当日は「完璧な旅育」を目指すのをやめてみましょう。ハプニングが起きても「これも良い思い出だね」と笑い飛ばす。子どもと一緒に童心に返ってはしゃぐ。そんな親の楽しそうな姿を見ることこそが、子どもにとって最高の安心感となり、「旅って楽しいな」というポジティブな原体験に繋がります。

親の笑顔が、子どもの最高の学びの土台です。まずは保護者自身がリラックスして、非日常の時間を満喫すること。それが、結果的に最も効果的な旅育になるのです。

まとめ

本記事では、「旅育」をテーマに、その定義から子どもにもたらす具体的な効果、年齢別の進め方、おすすめのプラン、そして成功のためのコツや注意点まで、幅広く掘り下げてきました。

旅育とは、旅行という非日常の体験を通じて、子どもの好奇心や主体性、コミュニケーション能力といった、数値では測れない「非認知能力」を育む、非常に有効な教育的アプローチです。机上の学習では得られない「本物」に触れる体験は、子どもの五感を刺激し、学びを深め、感受性豊かな心を育みます。

旅育を始めるのに決まった年齢はありません。0歳の赤ちゃんからでも、その年齢でしか得られない貴重な体験があります。大切なのは、子どもの発達段階や興味関心に合わせて、無理のない範囲で始めることです。

旅育の効果を最大限に引き出すためには、以下の点が重要です。

- 計画段階から子どもを参加させ、当事者意識を持たせる。

- 年齢に応じた役割を与え、小さな成功体験を積ませる。

- 旅の体験を記録し、旅行後に振り返ることで学びを定着させる。

そして何よりも、完璧な旅育を目指すあまり親子で疲弊するのではなく、子どもの「やりたい」を尊重し、まずは親自身が心から楽しむことが成功の鍵となります。

日常から一歩踏み出す小さな冒険は、子どもの世界を大きく広げ、家族の絆を深めるかけがえのない時間となります。この記事を参考に、ぜひご家族に合ったスタイルの「旅育」を始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、子どもの輝かしい未来を築くための、大きな礎となるはずです。