近年、世界中の観光地で「サステナブルツーリズム」という言葉を耳にする機会が増えました。日本語では「持続可能な観光」と訳され、旅行を楽しみながら、その土地の環境や文化、経済にも配慮する新しい旅のスタイルとして注目されています。

しかし、「サステナブル」や「持続可能」と聞くと、少し難しく感じたり、自分には関係ないと思ってしまったりするかもしれません。この記事では、サステナブルツーリズムの基本的な考え方から、なぜ今それが重要視されているのかという背景、そして国内外の具体的な取り組み事例まで、誰にでも分かりやすく解説していきます。

この記事を読めば、サステナブルツーリズムが単なる環境保護活動ではなく、旅行者自身にとってもより豊かで深い体験をもたらし、訪れる地域を元気にする力を持っていることが理解できるでしょう。次の旅行が、もっと意義深く、もっと楽しくなるヒントがここにあります。

目次

サステナブルツーリズムとは

サステナブルツーリズム(Sustainable Tourism)、すなわち「持続可能な観光」とは、一体どのような概念なのでしょうか。この言葉の核心を理解するためには、まずその定義と、構成される要素を詳しく見ていく必要があります。

国際的な観光政策を専門とする国連の専門機関、国連世界観光機関(UNWTO)は、サステナブルツーリズムを次のように定義しています。

「訪問客、業界、環境、受け入れ地域の需要に適合しつつ、現在と未来の環境、社会文化、経済への影響に十分配慮した観光」

この定義は少し複雑に聞こえるかもしれませんが、要点は、「旅行者(訪問客)」「観光事業者(業界)」「自然(環境)」「地域住民(受け入れ地域)」という、観光に関わるすべてのステークホルダーのニーズを満たしながら、未来にわたってその観光地の魅力が損なわれないようにしましょう、という考え方です。

従来の観光、特に「マスツーリズム」と呼ばれる大量の観光客を特定の場所に集中させるスタイルは、短期的な経済効果をもたらす一方で、自然破壊や文化の変容、地域住民の生活環境の悪化といった様々な問題を引き起こすことがありました。サステナブルツーリズムは、こうした反省から生まれた、より長期的で包括的な視点に立った観光のあり方と言えます。

サステナブルツーリズムを構成する3つの要素

サステナブルツーリズムの「持続可能性」は、大きく分けて「環境」「社会・文化」「経済」という3つの柱で支えられています。これら3つの要素が互いにバランスを取りながら機能することが、真のサステナブルツーリズムを実現する上で不可欠です。

環境の持続可能性

これは、サステナブルツーリズムにおいて最もイメージしやすい要素かもしれません。「環境の持続可能性」とは、観光活動が自然環境に与える負荷を最小限に抑え、生態系や生物多様性を保全し、限りある天然資源を将来の世代のために守っていくことを指します。

具体的な取り組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

- CO2排出量の削減: 公共交通機関の利用促進、電気自動車(EV)やハイブリッド車の導入、フライトによる移動を減らすための長期滞在の推奨など。

- 資源の効率的な利用: ホテルでのリネン類の交換頻度を減らす選択肢の提供、節水シャワーの設置、再生可能エネルギー(太陽光発電など)の導入。

- 廃棄物の削減(リデュース・リユース・リサイクル): 使い捨てプラスチック製品の削減、マイボトルやエコバッグ持参の推奨、施設内で出たごみの適切な分別とリサイクル、生ごみのコンポスト化など。

- 自然環境と生物多様性の保全: 国立公園や保護区のルール遵守、野生動物への餌付け禁止、サンゴ礁に有害な成分を含まない日焼け止めの使用、植林やビーチクリーンといった保全活動への参加。

美しい自然景観や希少な動植物は、それ自体が重要な観光資源です。環境の持続可能性を追求することは、観光地の魅力を未来永続的に維持し、観光業そのものの基盤を守ることに直結します。

社会・文化の持続可能性

次に「社会・文化の持続可能性」です。これは、観光が地域社会やそこに住む人々の生活、そして受け継がれてきた伝統文化を尊重し、その維持・発展に貢献することを目指す考え方です。観光は、地域にとって経済的な恩恵をもたらす一方で、時として文化の画一化や地域コミュニティの崩壊を招く危険性もはらんでいます。

この持続可能性を確保するための具体的な取り組みには、以下のようなものがあります。

- 地域コミュニティの尊重と参画: 観光開発の計画段階から地域住民の意見を取り入れ、合意形成を図ること。観光客が住民の生活空間(私有地など)に無断で立ち入らないよう、明確なルール設定と周知を行う。

- 文化遺産の保護と活用: 歴史的建造物や遺跡、伝統的な景観などを適切に保存・修復し、その価値を観光客に伝える。ただし、過度な商業化によって本来の価値が損なわれないよう配慮する。

- 伝統文化の継承支援: 地域の祭りや伝統芸能、工芸、食文化などを観光コンテンツとして体験できる機会を提供する。これにより、文化への関心を高め、継承者の育成や活動資金の確保につなげる。

- 公正な社会の実現: 観光事業において、人種、性別、信条などによる差別なく、すべての人々が公正に扱われること。観光客と地域住民との間に良好な関係を築き、相互理解を深める。

観光客はあくまで「訪問者」であり、その土地には昔から続く人々の暮らしがあるという認識が重要です。社会・文化の持続可能性とは、観光が地域社会に敬意を払い、文化の担い手となり、そこに住む人々の幸福度(ウェルビーイング)を高める存在であるべきだという理念に基づいています。

経済の持続可能性

最後に「経済の持続可能性」です。これは、観光によってもたらされる経済的な利益が、一部の大企業に集中するのではなく、地域社会全体に公平に分配され、長期的に安定した経済的繁栄をもたらすことを意味します。環境や社会に配慮した取り組みも、経済的に成り立たなければ継続できません。

経済の持続可能性を高めるための具体的なアクションは以下の通りです。

- 地域内経済循環の促進: 観光客が支払ったお金が、できるだけ長く地域内に留まり、循環する仕組みを作ること。例えば、地元資本の宿泊施設やレストランを利用する、地元の農家が生産した食材を調達する、地元で作られたお土産を購入するなど。

- 安定した雇用の創出と人材育成: 地域住民を優先的に雇用し、季節変動に左右されない安定した雇用機会を提供する。また、質の高いサービスを提供できるよう、従業員への研修やキャリアアップの機会を設ける。

- 地域企業の育成: 観光に関連する小規模な地元企業や起業家を支援し、多様なビジネスが生まれる土壌を育む。

- 適正な価格設定: 過度な安売り競争に陥らず、提供する体験の価値に見合った適正な価格を設定することで、事業の収益性を確保し、従業員への適正な賃金支払いや再投資の原資とする。

経済の持続可能性は、サステナブルツーリズムの他の2つの要素(環境・社会文化)を支える重要な土台です。地域経済が潤い、住民が豊かさを実感できてこそ、環境保全や文化継承への投資も可能になります。

これら3つの要素は独立しているのではなく、密接に絡み合っています。例えば、地元の食材を使うレストラン(経済)は、輸送にかかるCO2を削減し(環境)、地域の食文化を伝えます(社会・文化)。このように、「環境」「社会・文化」「経済」のバランスを取りながら、観光地の価値を総合的に高めていくアプローチこそが、サステナブルツーリズムの本質なのです。

サステナブルツーリズムが注目される背景

なぜ今、これほどまでにサステナブルツーリズムが世界的な潮流となっているのでしょうか。その背景には、いくつかの複合的な要因が存在します。特に重要なのが、「オーバーツーリズム問題の深刻化」「SDGs達成に向けた国際的な機運の高まり」、そして「旅行者自身の意識の変化」です。

オーバーツーリズムによる地域への影響

サステナブルツーリズムが注目される直接的なきっかけの一つが、「オーバーツーリズム」問題の顕在化です。オーバーツーリズムとは、特定の観光地に、その地域の許容量(キャパシティ)を超える数の観光客が押し寄せることで、地域住民の生活や自然環境、さらには観光客自身の満足度にまで悪影響が及ぶ状態を指します。

LCC(格安航空会社)の普及やオンライン旅行予約サイトの進化により、誰もが気軽に海外旅行へ出かけられるようになりました。その結果、イタリアのベネチアやスペインのバルセロナ、タイのピピ島といった世界的に有名な観光地では、様々な問題が深刻化しました。

- インフラの麻痺: 道路の激しい渋滞、公共交通機関の混雑、水道やごみ処理施設の能力不足など。

- 生活環境の悪化: 観光客による騒音、ゴミのポイ捨て、プライバシーの侵害(民家の写真撮影など)。

- 地域経済の歪み: 不動産価格が高騰し、元々住んでいた住民が転居を余儀なくされる。日常品を売る店が観光客向けの土産物店に変わり、生活の利便性が低下する。

- 自然環境・文化遺産へのダメージ: 多くの人が踏み入れることによる自然環境の劣化、歴史的建造物の損傷など。

- 観光客の満足度低下: どこへ行っても人混みで、ゆっくり観光を楽しめない。「がっかり体験」につながる。

こうした問題は、海外だけの話ではありません。日本でも、京都市や鎌倉市、富士山周辺など、多くの観光地でオーバーツーリズムによる影響が報告されています。観光客が増えすぎた結果、観光が地域を潤すどころか、むしろ疲弊させてしまうという皮肉な状況が生まれているのです。

このオーバーツーリズムへの反省から、「量を追求する観光」から「質を重視する観光」への転換が強く求められるようになりました。観光客の数をコントロールし、地域への負荷を減らしながら、いかにして持続可能な形で観光の恩恵を享受するか。その答えこそがサステナブルツーリズムなのです。

SDGs達成に向けた世界的な動き

2015年に国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」も、サステナブルツーリズムを後押しする大きな力となっています。SDGsは、「誰一人取り残さない」という誓いのもと、2030年までに達成すべき17の国際目標と169のターゲットを掲げています。貧困や飢餓、健康、教育、ジェンダー平等、気候変動など、地球上のあらゆる課題を網羅しており、世界中の国や企業、市民社会がその達成に向けて取り組んでいます。

観光業は、世界最大の産業の一つであり、SDGsの多くの目標達成に貢献できる大きなポテンシャルを秘めています。国連世界観光機関(UNWTO)は、特に以下の3つの目標において、観光業が重要な役割を果たすと指摘しています。

- 目標8「働きがいも経済成長も」: 観光業は世界中で多くの雇用を生み出しています。特に女性や若者の就労機会を提供し、地域経済の成長を牽引する力があります。

- 目標12「つくる責任 つかう責任」: 観光業が地産地消を推進し、食品ロスや廃棄物を削減することは、持続可能な消費と生産のパターンを確保することに直結します。

- 目標14「海の豊かさを守ろう」および目標15「陸の豊かさも守ろう」: 沿岸部や山間部の観光地が、海洋資源や陸上の生態系を保全する活動に取り組むことは、地球の豊かさを守る上で不可欠です。

このように、サステナブルツーリズムを実践することは、単に良い観光地を作るだけでなく、地球規模の課題解決に貢献する具体的なアクションとして認識されるようになりました。企業や自治体がSDGsへの貢献をアピールする上で、サステナブルツーリズムへの取り組みは非常に有効な手段となっており、これが世界的な普及を加速させているのです。

旅行者の環境や社会に対する意識の高まり

供給側(観光事業者や自治体)の動きだけでなく、需要側である旅行者の意識の変化も、サステナブルツーリズムが広がる大きな原動力です。特に、環境問題や社会課題への関心が高いミレニアル世代(1980年代~1990年代半ば生まれ)やZ世代(1990年代後半~2010年代序盤生まれ)が旅行市場の主要な担い手となるにつれて、その傾向はますます強まっています。

大手オンライン旅行会社Booking.comが毎年発表している「サステナブル・トラベルに関する意識調査」は、この変化を如実に示しています。例えば、2023年のレポートでは、世界の旅行者の76%が「今後12ヶ月間で、よりサステナブルな旅行をしたい」と考えていることが明らかになりました。(参照:Booking.com 2023年サステナブル・トラベルレポート)

この調査からは、旅行者の具体的な考え方も見えてきます。

- 環境への配慮: 多くの旅行者が、旅行が気候変動に与える影響を懸念しており、自身の旅行による環境負荷をオフセット(相殺)することに関心を持っています。

- 地域への貢献: 旅行先の地域文化が失われることを心配し、自分の旅行が地域コミュニティにプラスの影響を与えることを望んでいます。

- 本物の体験への渇望: 観光客向けに作られたものではなく、その土地の「本物」の文化や自然に触れる体験を求めています。

こうした意識の高い旅行者は、単に価格や利便性だけで旅行先や宿泊施設を選ぶのではなく、その事業者がどのようなサステナブルな取り組みを行っているかを判断基準に加えるようになっています。SNSなどを通じて個人の体験が広く共有される現代において、「サステナブルであること」は、観光地や旅行会社にとって、他の競合との差別化を図り、新たな顧客層を惹きつけるための重要なブランド価値となりつつあるのです。

これら「オーバーツーリズム」「SDGs」「旅行者の意識変化」という3つの大きな波が相互に影響し合い、サステナブルツーリズムを単なる理想論ではなく、現代の観光業が取り組むべき喫緊の課題であり、同時に大きなビジネスチャンスでもあるという認識を広めています。

サステナブルツーリズムとSDGsの関係

前章で触れたように、サステナブルツーリズムの推進は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に大きく貢献します。ここでは、両者の関係性をさらに掘り下げ、サステナブルツーリズムの具体的なアクションが、SDGsのどの目標に、どのように結びついているのかを詳しく見ていきましょう。

SDGsが掲げる17の目標は、貧困、健康、教育、エネルギー、気候変動など多岐にわたりますが、観光業はその性質上、多くの目標と深く関連しています。サステナブルツーリズムは、いわばSDGsの理念を「観光」というフィールドで実践するための具体的なフレームワーク(枠組み)と捉えることができます。

以下の表は、SDGsの目標と、それに対応するサステナブルツーリズムの取り組みをまとめたものです。

| SDGsの目標 | サステナブルツーリズムにおける具体的な取り組み例 |

|---|---|

| 目標1:貧困をなくそう | ・観光収入を貧困層に再分配する仕組みを構築する ・地域の小規模農家や工芸品生産者から直接産品を仕入れる |

| 目標5:ジェンダー平等を実現しよう | ・観光業において女性の雇用機会を創出し、管理職への登用を推進する ・女性が運営する事業を積極的に支援する |

| 目標6:安全な水とトイレを世界中に | ・ホテルなどでの節水を徹底し、水資源を保全する ・排水処理施設を適切に管理し、水質汚染を防ぐ |

| 目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに | ・宿泊施設や観光施設に太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入する ・省エネ設備への更新を促進する |

| 目標8:働きがいも経済成長も | ・地元住民をガイドやスタッフとして適正な賃金で雇用する ・地域の中小企業や生産者からサービスや産品を調達する ・観光業に従事する人材のスキルアップを支援する |

| 目標11:住み続けられるまちづくりを | ・歴史的建造物や伝統的な景観を保全・活用する ・オーバーツーリズム対策として観光客の数を管理し、住民の生活環境を守る ・公共交通機関の利用を促進し、交通渋滞を緩和する |

| 目標12:つくる責任 つかう責任 | ・ホテルやレストランで食品ロス削減に取り組む ・リサイクルやアップサイクルを推進し、ごみを極力減らす(ゼロ・ウェイスト) ・地元の食材や産品を積極的に消費し、フードマイレージを削減する |

| 目標14:海の豊かさを守ろう | ・ビーチクリーン活動を実施・奨励する ・サンゴ礁に有害な日焼け止めの使用を控えるよう呼びかける ・海洋保護区でのルールを遵守したツアー(ホエールウォッチングなど)を催行する |

| 目標15:陸の豊かさも守ろう | ・国立公園などでのトレッキングルートを整備・維持する ・野生動物に餌を与えないなどのルールを徹底する ・植林活動など、生態系回復に貢献するプログラムを提供する |

このように見ていくと、サステナブルツーリズムがいかに多角的にSDGsの達成に貢献できるかが分かります。例えば、ある地域で「地元の食材をふんだんに使った料理を提供するオーベルジュ(宿泊施設付きレストラン)」が人気を博したとします。

このオーベルジュの取り組みは、

- 地元の農家から食材を仕入れることで、地域の経済を活性化させ、働きがいのある雇用を生み出します(目標8)。

- 輸送距離の短い食材を使うことで、フードマイレージとCO2排出量を削減します(目標12、13)。

- その土地ならではの食文化を観光客に伝えることで、文化の継承に貢献します(目標11)。

- 農薬を減らした持続可能な農法で作られた野菜を使えば、土壌や水質の保全につながります(目標15、6)。

たった一つの観光事業者の取り組みが、複数のSDGs目標達成に連鎖的に貢献するのです。これは、サステナブルツーリズムが持つ「統合的な力」を示しています。環境、社会、経済は別々の問題ではなく、すべてがつながっているというSDGsの基本理念を、サステナブルツーリズムは体現していると言えるでしょう。

観光が単なるレジャーや娯楽で終わるのではなく、訪れる地域や地球全体の持続可能な未来を創造するための強力なツールとなり得る。サステナブルツーリズムとSDGsの関係性を理解することは、この新しい観光の可能性を最大限に引き出すための第一歩なのです。

サステナブルツーリズムのメリット

サステナブルツーリズムの実践は、環境や社会に良い影響を与えるだけでなく、観光事業者、地域社会、そして旅行者自身にとっても多くの具体的なメリットをもたらします。ここでは、その主要なメリットを4つの側面から詳しく解説します。

環境保全につながる

最も直接的で分かりやすいメリットは、観光資源そのものである自然環境の保全です。多くの観光地は、その美しい海や山、豊かな生態系といった自然の魅力によって成り立っています。しかし、無秩序な観光開発やキャパシティを超えた観光客の流入は、その魅力を根底から破壊しかねません。

サステナブルツーリズムは、以下のような形で環境保全に直接貢献します。

- 資源の保護: エネルギーや水の使用量を管理し、廃棄物を削減することで、観光地への環境負荷を低減します。これにより、美しい景観や清浄な環境が維持され、観光地としての価値が長期的に保たれます。

- 生態系の維持: 開発を抑制し、自然保護区のルールを徹底することで、そこに生息する動植物の生態系を守ります。これは、エコツーリズムやネイチャーツーリズムといった、自然体験を求める観光客にとっての魅力を高めることにもつながります。

- 気候変動への対応: 公共交通の利用促進や再生可能エネルギーの導入により、観光活動に伴う温室効果ガスの排出を抑制します。これは、気候変動という地球規模の課題に対する観光業としての責任を果たすことでもあります。

短期的な利益のために自然を搾取するのではなく、自然を守り育てることで、未来にわたって持続的に観光の恩恵を受けられるようにする。これが、サステナブルツーリズムがもたらす環境面での最大のメリットです。

地域の経済を活性化させる

サステナブルツーリズムは、観光によって生み出された利益が地域内で効果的に循環する「地域内経済循環」を促進し、地域経済全体の活性化に貢献します。

従来のマスツーリズムでは、観光客が支払ったお金の多くが、地域外に本社を置く大手ホテルチェーンや旅行会社に流出してしまう「リーケージ(漏出)」という問題が指摘されてきました。これに対し、サステナブルツーリズムは、地域に根差した経済活動を重視します。

- 地元雇用の創出: 地元資本の宿泊施設やレストラン、ツアー会社は、地域住民を雇用する重要な受け皿となります。これにより、若者の地元定着やUターン・Iターンを促進する効果も期待できます。

- 地場産業との連携: 観光業者が、地域の農家、漁師、伝統工芸の職人などから食材や産品を積極的に購入することで、観光業以外の地場産業にも経済的な波及効果が生まれます。例えば、「泊まれるワイナリー」や「農家レストラン」は、観光と農業を見事に融合させた好例です。

- 新たなビジネスチャンス: 地域の自然や文化を活かしたユニークな体験プログラム(例:星空観賞ツアー、伝統工芸体験、地元の名人から学ぶ郷土料理教室など)は、新たなビジネスチャンスを生み出し、起業を促します。

このように、観光を「点」ではなく「面」で捉え、地域全体の産業と連携させることで、経済的な恩恵を最大化し、より強靭で持続可能な地域経済を構築することができます。

伝統文化の継承に貢献する

過疎化や後継者不足により、日本各地で存続が危ぶまれている伝統文化や祭りが少なくありません。サステナブルツーリズムは、こうした貴重な無形の文化遺産を次世代に継承していく上で、重要な役割を果たすことができます。

- 価値の再発見: 観光客が地域の文化に関心を持ち、感動を表明することは、地元住民にとって自らの文化の価値を再認識するきっかけとなります。「こんな当たり前のものが、観光客には魅力的に映るのか」という発見は、文化を守り伝えようという誇りと意欲を育みます。

- 経済的な支え: 伝統芸能の公演や祭りの運営、工芸品の制作にはコストがかかります。観光客が鑑賞料や体験料、お土産代として支払うお金は、これらの文化活動を維持・継続していくための貴重な資金源となります。

- 新たな担い手の育成: 観光を通じて文化に触れた若者や移住者が、その魅力に惹かれて継承者となるケースも生まれています。観光は、文化の担い手と外部の世界とをつなぐ架け橋となり得るのです。

重要なのは、文化を単なる「見せ物」として消費するのではなく、その背景にある歴史や人々の想いを尊重し、敬意をもって接することです。観光が文化の「保護者」となり、そのオーセンティシティ(本物らしさ)を守りながら活用することで、文化はより豊かに、そして力強く未来へと受け継がれていきます。

旅行者にとってより深い体験価値が生まれる

サステナブルツーリズムは、地域や環境だけでなく、旅行者自身の体験をより豊かで意義深いものに変える力を持っています。

- 「本物」との出会い: ガイドブックに載っている有名な観光地を巡るだけの旅行とは異なり、サステナブルツーリズムは、その土地の日常や人々の暮らしに深く触れる機会を提供します。地元の人しか知らない絶景スポットを教えてもらったり、一緒に郷土料理を作ったりといった体験は、忘れられない思い出となるでしょう。

- 学びと自己成長: 地域の歴史や自然環境について学ぶことは、知的好奇心を満たし、視野を広げてくれます。また、ボランティア活動などに参加することで、社会貢献の喜びや達成感を得ることもできます。旅行が単なる息抜きや娯楽だけでなく、自己成長の機会となるのです。

- 満足度の向上とリピート化: 上辺だけではない深い交流や本物の体験は、旅行者の満足度を飛躍的に高めます。その土地のファンになった旅行者は、再び訪れるリピーターとなり、さらには口コミを通じて新たな旅行者を呼び込む「応援団」となってくれる可能性も秘めています。

「消費する旅」から「参加する旅」「貢献する旅」へ。サステナブルツーリズムは、旅行者に新たな価値観と、よりパーソナルで心に残る旅のスタイルを提案します。この高い付加価値は、安売り競争からの脱却にもつながり、結果的に観光事業者にとっても経済的なメリットをもたらすのです。

サステナブルツーリズムの課題

サステナブルツーリズムが多くのメリットを持つ一方で、その普及と実践にはいくつかの課題や乗り越えるべきハードルが存在します。理想を現実のものとするためには、これらの課題を正しく認識し、対策を講じていくことが不可欠です。

取り組みにかかるコスト

サステナブルツーリズムを実践しようとする観光事業者、特に中小規模の事業者にとって、初期投資や運営コストが大きな負担となるケースは少なくありません。

- 設備投資コスト: ホテルや旅館が省エネ性能の高い空調設備や給湯器を導入したり、太陽光発電パネルを設置したりするには、多額の初期費用がかかります。レストランが地元の有機野菜を仕入れる場合、従来の食材よりもコストが高くなる可能性があります。

- 認証取得・維持コスト: GSTC(世界サステナブルツーリズム協議会)のような国際的な認証を取得するには、審査費用やコンサルティング費用、そして認証を維持するための年会費などが必要です。これらの費用は、事業規模によっては決して小さくない負担となります。

- 人件費・教育コスト: 専門知識を持つ人材(例:サステナビリティ・コーディネーター、専門知識を持つ自然ガイドなど)を雇用・育成するためのコストも発生します。また、全従業員にサステナビリティの理念を浸透させるための研修も必要です。

もちろん、これらのコストは長期的に見れば、光熱費の削減やブランド価値の向上による集客力アップといった形で回収できる可能性があります。しかし、短期的な資金繰りに課題を抱える事業者にとっては、未来への投資と分かっていても、なかなか一歩を踏み出すのが難しいのが現状です。この課題を解決するためには、国や自治体による補助金制度の拡充や、金融機関によるサステナビリティへの取り組みを評価した融資制度などが求められます。

認知度や理解がまだ低い

サステナブルツーリズムという言葉自体は広まりつつありますが、その本質的な意味や具体的な実践方法について、事業者側と旅行者側の双方で、まだ十分に理解が進んでいないという課題があります。

- 事業者側の理解不足: 「サステナブルツーリズム=環境に配慮すること」という限定的な理解に留まり、社会・文化面や経済面での取り組みが疎かになるケースが見られます。「何から手をつけていいか分からない」「自社の取り組みがサステナブルと呼べるのか自信がない」といった声も多く聞かれます。

- 旅行者側の認知度不足: 多くの旅行者が「サステナブルな旅行をしたい」という意向を持っている一方で、「サステナブルな選択肢をどうやって見つければ良いか分からない」「価格が高いのではないか」といった疑問や不安を抱えています。情報が不足しているために、結局は価格や利便性で旅行商品を選んでしまうという状況が依然として多く存在します。

- 「グリーンウォッシュ」への懸念: 「グリーンウォッシュ」とは、環境配慮を謳いながら実態が伴っていない、見せかけの取り組みのことです。一部の事業者が「サステナブル」や「エコ」という言葉を安易にマーケティングに利用することで、言葉全体の信頼性が損なわれ、真摯に取り組んでいる事業者が正当に評価されないという問題が生じます。旅行者も、何が本物の取り組みなのかを見分けるのが難しくなり、不信感を抱く原因となります。

この課題を克服するためには、継続的な啓発活動と、信頼できる情報発信が不可欠です。事業者向けには、分かりやすいガイドラインの提供や、成功事例の共有、専門家による伴走支援などが有効です。旅行者向けには、認証制度の存在を分かりやすく伝えたり、サステナブルな取り組みを行っている宿泊施設やツアーを検索・予約しやすくしたりするプラットフォームの整備が求められます。正しい知識の普及と、透明性の高いコミュニケーションを通じて、事業者と旅行者の間の情報ギャップを埋めていくことが、サステナブルツーリズムを社会全体に根付かせるための鍵となります。

世界のサステナブルツーリズムの動向

サステナブルツーリズムは、今や世界共通のテーマとなっています。その潮流を理解する上で欠かせないのが、国際的な基準を策定し、世界中の取り組みをリードする「GSTC(世界サステナブルツーリズム協議会)」の存在です。

国際基準を示す「GSTC(世界サステナブルツーリズム協議会)」

GSTC(Global Sustainable Tourism Council:世界サステナブルツーリズム協議会)は、サステナブルツーリズムの国際基準である「GSTCクライテリア」を管理・推進する、世界で最も権威のある国際非営利組織です。国連世界観光機関(UNWTO)や国連環境計画(UNEP)などの支援を受けて2007年に設立されました。

GSTCの最大の役割は、サステナブルツーリズムの世界共通の「ものさし」を提供することです。それまで、何をもって「サステナブル」とするかの基準は曖昧で、各地域や事業者が独自の解釈で取り組みを進めていました。これにより、前述した「グリーンウォッシュ」の問題も生じやすくなっていました。GSTCは、こうした状況を改善し、世界中の誰もが参照できる明確な基準を策定したのです。

このGSTCクライテリアは、大きく2つのカテゴリーに分かれています。

- GSTC 産業別基準 (GSTC-I): ホテルやツアーオペレーターといった個別の観光事業者向けの基準です。事業者が自らの運営を持続可能なものにするための具体的な指針が示されています。

- GSTC 観光地基準 (GSTC-D): 国や地方自治体、国立公園といった観光地(デスティネーション)全体を対象とした基準です。観光地全体として、持続可能な管理体制を構築するための指針が示されています。

そして、これらの基準は、サステナブルツーリズムを構成する3つの要素(環境、社会・文化、経済)に、「持続可能な管理」という土台を加えた、以下の4つの柱で構成されています。

- A:持続可能な管理 (Sustainable management):

- 持続可能性を監視するシステムの導入

- 地域コミュニティやステークホルダーとの連携体制

- 法令遵守、情報発信の透明性 など

- B:社会経済的な影響 (Socio-economic impacts):

- 地域コミュニティへの利益の最大化

- 地元雇用の創出と公正な労働条件

- 地域企業の支援 など

- C:文化的な影響 (Cultural impacts):

- 文化遺産の保護と適切な活用

- 伝統文化や地域固有性の尊重

- 訪問客と住民の間の良好な関係構築 など

- D:環境への影響 (Environmental impacts):

- 資源(水、エネルギー)の保全

- 汚染の削減と廃棄物の管理

- 生物多様性と生態系の保全 など

GSTC自身が直接ホテルや観光地を認証することはありません。その代わり、GSTCクライテリアに基づいて審査を行う能力のある「認証機関」をGSTCが「承認(Accreditation)」するという仕組みを取っています。これにより、世界中で行われる認証の質と信頼性を担保しているのです。

このGSTCの存在により、観光事業者や自治体は、自らの取り組みが国際基準に達しているかどうかを客観的に評価できるようになりました。また、旅行者にとっても、GSTCが承認した認証機関による「認証マーク」は、信頼できるサステナブルな旅行商品を選ぶ上での重要な目印となります。

GSTCは、サステナブルツーリズムに関する世界的な議論をリードし、その質の向上と普及を促進する、まさに「羅針盤」のような役割を担っているのです。(参照:Global Sustainable Tourism Council 公式サイト)

日本のサステナブルツーリズムの動向

世界的な潮流を受け、日本国内でもサステナブルツーリズムへの取り組みが本格化しています。その中心的な役割を担っているのが観光庁です。観光庁は、国際基準であるGSTCと連携しながら、日本独自のガイドラインの策定や、先進的な取り組みを行う地域の支援を進めています。

観光庁の「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」

日本のサステナブルツーリズムを推進する上での核となるのが、観光庁が2020年に策定した「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」です。

(正式名称:Japan Sustainable Tourism Standard for Destinations)

このガイドラインは、その名の通り、国際基準である「GSTC観光地基準(GSTC-D)」に準拠して作られており、日本の観光地がサステナブルツーリズムに取り組む際の具体的な指針を示しています。GSTCの4つの柱(持続可能な管理、社会経済、文化、環境)とほぼ同じ構成になっており、日本の法律や文化、自然環境の実情に合わせて、より具体的で分かりやすい指標が加えられています。

JSTS-Dの主な目的は、以下の2点です。

- 観光地の自己評価ツールの提供: 各地の地方自治体やDMO(観光地域づくり法人)が、このガイドラインを使って自分たちの観光地の現状をチェックし、「何ができていて、何が課題なのか」を客観的に把握できるようにすること。

- 国際的な認知度向上: JSTS-Dに沿って取り組みを進めることで、日本の観光地が国際的な水準のサステナビリティを達成し、海外の認証機関によるGSTC認証を取得しやすくなること。これにより、「サステナブルなデスティネーション」として世界にアピールし、国際競争力を高める狙いがあります。

JSTS-Dは、観光地に対して「これを全て達成しなければならない」という強制力を持つものではありません。むしろ、それぞれの観光地が自分たちのペースで、持続可能性を高めていくための「道しるべ」や「共通言語」としての役割を果たすことが期待されています。このガイドラインの普及により、日本全国でサステナブルツーリズムへの意識が高まり、取り組みのレベルが底上げされることが目指されています。(参照:観光庁 持続可能な観光推進本部公式サイト)

モデル観光地の選定と推進

観光庁は、JSTS-Dの普及をさらに加速させるため、「持続可能な観光」の実現に向けて先進的・意欲的に取り組む地域を「モデル観光地」として選定し、支援する事業を行っています。

この事業では、公募によって選ばれた地域に対し、専門家(アドバイザー)の派遣、国内外へのプロモーション支援、他の地域とのネットワーク構築の機会提供など、集中的なサポートが行われます。

これまで、以下のような多様な地域がモデル観光地(それに準ずる登録観光地を含む)として選定・登録されてきました。

- 北海道ニセコ町: 国際的なスノーリゾートとしての発展と、美しい景観や水資源の保全を両立させる取り組み。

- 岩手県釜石市: 東日本大震災からの復興プロセスを観光資源とし、防災や命の尊さを伝える「復興ツーリズム」。

- 岐阜県白川村: 世界遺産「白川郷合掌造り集落」の保存と、オーバーツーリズム対策。

- 三重県鳥羽市: 海女文化の継承や豊かな海の幸を守る、持続可能な漁業と観光の連携。

- 沖縄県宮古島市: サンゴ礁の保全活動とエコツーリズムの推進。

これらのモデル観光地は、いわば日本のサステナブルツーリズムの「トップランナー」です。彼らが直面する課題や、それを乗り越えるための試行錯誤、そして成功事例は、これからサステナブルツーリズムに取り組もうとする全国の他の地域にとって、非常に貴重な学びの機会となります。

観光庁は、これらのモデル観光地をショーケースとして国内外に発信することで、日本のサステナブルツーリズム全体のブランドイメージ向上を図っています。 このように、国が明確な方針と具体的な支援策を示すことで、日本のサステナブルツーリズムは着実に前進しているのです。(参照:観光庁 報道発表資料など)

海外のサステナブルツーリズムの取り組み事例5選

世界には、サステナブルツーリズムの理念をユニークな形で実践し、大きな成果を上げている国や地域が数多く存在します。ここでは、その中でも特に先進的で示唆に富む5つの事例を紹介します。

① パラオ|入国者に環境保護を誓約させる「パラオ・プレッジ」

太平洋に浮かぶ島嶼国パラオ共和国は、「パラオ・プレッジ(Palau Pledge)」という画期的な取り組みで世界的に有名です。これは、パラオに入国するすべての観光客に対して、滞在中に国の環境や文化を尊重することを誓約させる制度です。

この誓約は、単なる口約束ではありません。入国審査の際、観光客は自身のパスポートに、パラオの子どもたちが考えた詩が書かれた特別なスタンプを押され、そこに署名することが求められます。この署名は法的な拘束力を持ち、違反した場合は罰金が科される可能性もあります。

誓約の内容は、「私は、パラオの子どもたちと未来の世代への誓いとして、この美しい島々を守り、保存することを誓います」といった感動的な言葉で始まり、自然を傷つけない、文化に敬意を払うといった具体的な行動規範が記されています。

このパラオ・プレッジの素晴らしい点は、観光客を単なる規制の対象として見るのではなく、環境保護の「パートナー」として巻き込んでいることです。入国の瞬間に、すべての観光客が「自分もこの国の自然を守る一員なのだ」という意識を持つきっかけを与えます。これは、観光客の行動変容を促す非常に強力な心理的アプローチと言えるでしょう。

② コスタリカ|国を挙げたエコツーリズムの推進

中米のコスタリカは、国策としてエコツーリズムを推進し、「環境立国」としてのブランドを確立した代表的な国です。国土の約4分の1が国立公園や自然保護区に指定されており、その豊かな生物多様性を最大の観光資源としています。

コスタリカの成功の鍵は、早くから「自然保護はコストではなく投資である」という考え方に立ち、環境保全と経済発展を両立させる道を選んだことにあります。

その中心的な制度が、「CST(持続可能な観光認証)」プログラムです。これは、ホテルやツアー会社などの観光事業者を、環境・社会・経済への貢献度に基づいて評価し、レベル分けして認証する独自の制度です。旅行者はこの認証マークを頼りに、環境や社会に配慮した事業者を選ぶことができます。この制度は、事業者間の健全な競争を促し、国全体のサステナビリティのレベルを向上させる役割を果たしています。

また、森林再生にも力を入れており、かつて伐採で失われた森林を回復させた結果、国のCO2吸収源が増加するという成果も上げています。コスタリカの事例は、国が明確なビジョンを持って長期的に取り組むことで、サステナビリティが強力な国際競争力となり得ることを示しています。

③ ハワイ|観光客も参加する自然保護活動

世界的なリゾート地であるハワイでは、オーバーツーリズムによる環境負荷や文化への影響が課題となっていました。そこで打ち出されたのが、「マラマハワイ(Mālama Hawaiʻi)」というスローガンです。「マラマ」はハワイ語で「思いやる」「世話をする」といった意味を持ちます。

この「マラマハワイ」の取り組みの核となるのが、観光客が地域の自然保護活動や文化継承活動に参加することを促す「ボランツーリズム(ボランティア+ツーリズム)」です。

例えば、ハワイ固有の植物を植樹する活動、古代から伝わる養魚池(ロコイア)の修復作業、ビーチクリーンなどに参加すると、提携するホテルで宿泊料が割引になったり、無料宿泊券がもらえたりといった特典が受けられる仕組みです。

この取り組みは、観光客にハワイの自然や文化の素晴らしさをより深く理解してもらうと同時に、具体的な貢献活動を通じて「与えられる」だけでなく「与える」喜びを感じてもらうことを目的としています。観光客を「消費者」から「地域の守り手」へと意識転換させることで、より責任ある観光行動を促し、ハワイへの愛着を深めてもらうという、非常にポジティブなアプローチです。

④ オランダ|観光客の分散化を目指す取り組み

オランダでは、首都アムステルダムに観光客が集中しすぎるオーバーツーリズムが深刻な問題となっていました。そこでオランダ政府観光局は、観光客を国内の他の地域へ分散させるための大胆なブランディング戦略に乗り出しました。

その象徴的な施策が、国の通称であった「Holland(ホラント)」の使用をやめ、正式名称である「The Netherlands(ネーデルラント)」を積極的に使用するというものです。「Holland」は、アムステルダムを含む西部の2州のみを指す言葉であり、この呼称が観光客の集中を助長していると考えたのです。

この呼称変更と合わせて、アムステルダム以外の地方都市や田園地帯の魅力を積極的に発信する「パースペクティブ2030」という新しい観光戦略を策定しました。この戦略では、単に観光客数を増やすのではなく、「すべてのオランダ人が観光から恩恵を受ける」ことを目標に掲げ、観光客の誘致だけでなく、交通管理や住環境の保全といった視点も重視しています。

これは、サステナブルツーリズムにおける「場所(Place)」の管理、すなわちオーバーツーリズム対策としての観光客の分散化という課題に対し、国家的なブランディング戦略からアプローチした興味深い事例です。

⑤ スロベニア|グリーンな国としてのブランディング

中央ヨーロッパの小国スロベニアは、「グリーン」をキーワードに国全体のブランディングを成功させたサステナブルツーリズムの優等生です。

その中核となっているのが、「スロベニア・グリーン(Slovenia Green)」という独自の国家的な認証スキームです。このスキームは、GSTCの基準を参考にしながら、観光地(デスティネーション)、宿泊施設、公園、ツアー会社、レストランなど、観光に関わるあらゆる対象を評価し、基準を満たしたところに「スロベニア・グリーン」のラベルを付与します。

この制度の特徴は、国が一貫した基準で、観光地から個別の事業者までを包括的に評価・支援している点です。これにより、国全体として「グリーンな旅先」という統一感のあるメッセージを強力に発信することが可能になりました。

スロベニアを訪れる旅行者は、この「スロベニア・グリーン」のロゴを目印に、環境や社会に配慮した選択を簡単に行うことができます。サステナビリティを観光戦略の根幹に据え、それを分かりやすい認証制度を通じて国内外にアピールすることで、国のブランドイメージと観光の質を同時に高めるという、非常に戦略的なアプローチの好例です。

日本のサステナブルツーリズムの取り組み事例5選

日本国内でも、それぞれの地域の特性を活かしたユニークで先進的なサステナブルツーリズムの取り組みが数多く生まれています。ここでは、多様な課題に挑戦する5つの地域の実例を紹介します。

① 北海道ニセコ町|独自のルールで美しい景観を維持

世界屈指のパウダースノーを誇る国際的なスノーリゾート、北海道ニセコ町。急速な観光開発が進む一方で、その美しい景観や清らかな水資源といった、町の魅力の根源を守るための先進的な取り組みで知られています。

その代表格が、2004年に制定された「ニセコ町景観条例」です。この条例は、建物の高さやデザイン、色彩、看板の大きさに至るまで、地域の景観を守るための詳細なルールを定めています。例えば、美しい羊蹄山の眺望を妨げないように建物の高さを制限したり、周囲の自然と調和しない派手な色彩を禁止したりしています。

さらに、生活や農業、そして観光に欠かせない地下水を守るため、「ニセコ町水道水源保護条例」を制定し、水源涵養地域での開発行為を厳しく規制しています。

これらのルールは、事業者にとっては厳しい制約となる側面もありますが、町が一体となって「ニセコの価値」を守り育てるという強い意志の表れです。こうした地道な努力が評価され、ニセコ町は2021年に日本の観光地として初めて、GSTCの国際認証を取得しました。開発と保全という二律背反しがちな課題に対し、地域主導のルール作りでバランスを取ろうとするニセコの姿勢は、多くの観光地にとってのモデルケースとなっています。

② 徳島県上勝町|ごみのゼロ・ウェイストを宣言

徳島県の山間部に位置する上勝町は、「2020年までにごみ焼却・埋め立てをゼロにする」という「ゼロ・ウェイスト(Zero Waste)宣言」を2003年に日本で初めて行ったことで、世界中から注目を集める町です。

この宣言は、単なるスローガンではありません。町民はごみを45種類にも細かく分別し、リサイクル率80%以上を達成しています。その活動拠点となっているのが「上勝町ゼロ・ウェイストセンター」です。ごみの集積所であると同時に、まだ使えるものを無料で持ち帰りできる「くるくるショップ」や、廃材を利用したホテル「HOTEL WHY」などが併設されており、学びと体験の場となっています。

この徹底したごみ削減の取り組みそのものが、上勝町のユニークな観光資源となっています。国内外から多くの視察者や観光客が訪れ、「なぜ、ここまでやるのか」というストーリーに触れることで、自らのライフスタイルを見直すきっかけを得ています。上勝町の事例は、一見ネガティブに見える「ごみ」という課題を、クリエイティブな発想でポジティブな価値に転換し、持続可能な地域づくりと観光振興を両立させた見事な実例です。

③ 京都府京都市|観光客と市民の共存を目指す

日本を代表する観光都市である京都は、長年オーバーツーリズムによる様々な課題に直面してきました。市バスの混雑、観光地周辺の渋滞、観光客のマナー問題など、市民生活への影響は深刻でした。

こうした状況を改善し、観光客と市民が互いに尊重し合える持続可能な観光都市を目指すため、京都市は多角的な対策に取り組んでいます。その一つが、「京都観光モラル」の策定と発信です。これは、舞妓さんの無断撮影禁止、私有地への立ち入り禁止、ごみのポイ捨て禁止といった、観光客に守ってもらいたい具体的な行動規範を、やわらかい表現とイラストで分かりやすく伝えるものです。

また、特定の時間や場所に集中する観光客を分散させるため、比較的人が少ない早朝観光や、中心部から離れたエリアの魅力を発信する「とっておきの京都プロジェクト」などを推進しています。手ぶら観光を促進するための手荷物配送サービスの拡充や、市バスの混雑緩和に向けた地下鉄利用の呼びかけも行っています。

これらの取り組みは、観光客を制限するだけでなく、行動を「変えてもらう」ことで、満足度を損なわずに混雑を緩和しようとするものです。世界的な観光地が抱える複雑な課題に対し、きめ細やかな対策を積み重ねていく京都の挑戦は、多くの都市型観光地にとって参考になります。

④ 岩手県釜石市|復興ツーリズムと持続可能性の両立

岩手県釜石市は、2011年の東日本大震災で甚大な被害を受けました。この震災からの復興のプロセスそのものを、学びと交流の機会として観光に活かす「釜石オープンフィールドミュージアム」という構想を推進しています。

これは、市全体を屋根のない博物館と捉え、震災遺構や復興の現場を「展示物」、そして震災の経験を語り継ぐ市民を「学芸員(ガイド)」と位置づけるものです。観光客は、津波の脅威や防災の教訓を学ぶだけでなく、復興に向けて力強く歩む人々の姿に触れることで、深い感動と希望を得ることができます。

この取り組みは、単に悲劇を伝えるだけでなく、震災の記憶を風化させずに未来へつなぎ、訪れる人々と地域住民との間に深い絆を生み出すことを目指しています。2019年のラグビーワールドカップ開催も、こうした釜石の新たなまちづくりを世界に発信する大きな契機となりました。地域の歴史的な困難を乗り越える経験を、持続可能な地域づくりの力に変えていく釜石市の取り組みは、サステナブルツーリズムの社会的な側面を力強く体現しています。

⑤ 沖縄県|サンゴ礁の保全とエコツーリズム

美しい海と豊かな生物多様性を誇る沖縄県は、その魅力の源である自然環境、特にサンゴ礁の保全と、それを活用したエコツーリズムの両立に力を入れています。

気候変動による海水温の上昇や、陸からの赤土流出、一部の観光客による不適切な行動などにより、沖縄のサンゴ礁は危機に瀕しています。これに対し、県や市町村、そして民間の事業者が連携して様々な取り組みを行っています。

- サンゴに優しい日焼け止めの推奨: 一般的な日焼け止めに含まれる成分(オキシベンゾンなど)がサンゴの白化を招くことが知られており、これらの成分を含まない日焼け止めの使用を呼びかけるキャンペーンが広がっています。

- サンゴの植え付け体験ツアー: 観光客がダイビングやシュノーケリングを楽しみながら、サンゴの苗を植え付ける活動に参加できるツアーが実施されています。これは、環境保全に直接貢献できるだけでなく、サンゴの生態について学ぶ貴重な機会となります。

- エコツーリズムガイドの育成: 地域の自然や文化に精通し、環境への影響を最小限に抑えながら、その魅力を深く伝えることができる質の高いガイドの育成が進められています。

これらの取り組みは、沖縄の最大の観光資源である「美ら海」を守ることこそが、沖縄観光の持続可能性を担保する唯一の道であるという強い認識に基づいています。自然から恩恵を受けるだけでなく、自然に恩返しをするという姿勢が、沖縄のサステナブルツーリズムの根幹をなしています。

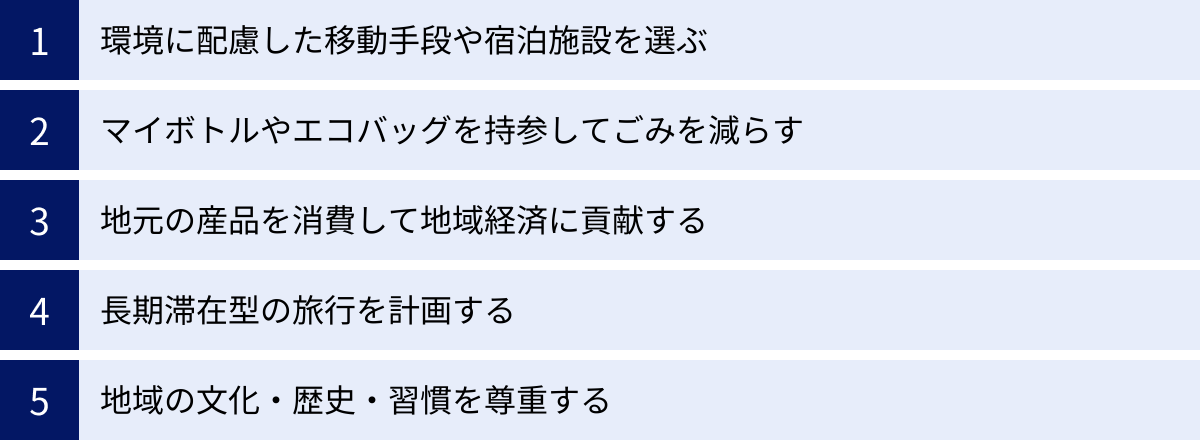

旅行者ができるサステナブルツーリズムのアクション

サステナブルツーリズムは、観光事業者や自治体だけが取り組むものではありません。私たち旅行者一人ひとりの、ほんの少しの意識と行動が、旅先にとって大きな違いを生み出します。ここでは、次の旅行からすぐに実践できる具体的なアクションを紹介します。

環境に配慮した移動手段や宿泊施設を選ぶ

旅行において最も大きな環境負荷の一つが「移動」です。目的地までの移動や、現地での移動手段を賢く選ぶことで、CO2排出量を削減できます。

- 公共交通機関の積極利用: 飛行機や自家用車に比べ、鉄道やバスは一人当たりのCO2排出量が少ない交通手段です。可能な限り利用を検討しましょう。

- 直行便の選択: 飛行機を利用する場合は、乗り継ぎ便よりも離着陸の回数が少ない直行便の方が、燃料効率が良いとされています。

- スローな移動を楽しむ: 現地では、レンタサイクルや徒歩での散策を積極的に取り入れてみましょう。車では見過ごしてしまうような小さな発見があるかもしれません。

宿泊施設を選ぶ際にも、サステナビリティを基準に加えてみましょう。

- 認証マークを確認する: GSTCなどの国際認証や、各施設が独自に掲げる環境への取り組み(リネン交換の選択制、アメニティの工夫など)をチェックしてみましょう。

- 地産地消を謳う宿を選ぶ: 地元の食材を積極的に使っている宿は、地域経済に貢献し、フードマイレージの削減にもつながります。

マイボトルやエコバッグを持参してごみを減らす

旅先では、つい手軽なペットボトル飲料や、お店のレジ袋に頼りがちです。しかし、これが積み重なると、観光地のごみ問題の大きな原因となります。

旅行の準備段階で、マイボトル、マイカップ、マイ箸、エコバッグなどを荷物に入れることを習慣にしてみましょう。ホテルで水を補給したり、カフェでタンブラー割引を受けたりと、ちょっとした工夫でごみを大幅に減らすことができます。これは、最も簡単で効果的なサステナブルアクションの一つです。

地元の産品を消費して地域経済に貢献する(地産地消)

私たち旅行者が使うお金は、その地域の未来への「投票」です。どこで、何にお金を使うかを意識的に選ぶことで、地域経済の持続可能性を応援できます。

- 地元経営の店を選ぶ: 世界中どこにでもあるチェーン店ではなく、地元の人が経営するレストランやカフェ、商店を積極的に利用しましょう。そこでしか味わえない味や、温かい交流が待っているはずです。

- 旬の食材を味わう: その土地、その季節にしか採れない旬の食材を使った料理を楽しみましょう。新鮮で美味しいだけでなく、輸送エネルギーも少なくて済みます。

- お土産は地元の特産品を: 地元の職人が作った工芸品や、地元の農産物を使った加工品をお土産に選びましょう。その商品の背景にあるストーリーを知れば、お土産はさらに特別なものになります。

長期滞在型の旅行を計画する

短い日程で多くの場所を駆け足で巡る旅行は、移動が多くなり、環境負荷が大きくなりがちです。また、一つ一つの場所との関わりも浅くなってしまいます。

もし時間に余裕があれば、一つの場所にじっくり滞在する「長期滞在型」や「スローツーリズム」を検討してみましょう。移動にかかる環境負荷を相対的に減らせるだけでなく、以下のようなメリットがあります。

- より深い文化理解: 地域の日常に溶け込み、地元の人々との交流を深めることで、ガイドブックにはないその土地の本当の魅力を発見できます。

- 地域への経済効果: 長く滞在することで、宿泊費や食費など、より多くのお金を地域に落とすことができます。

- 心身のリフレッシュ: 慌ただしい日常から離れ、ゆったりとした時間の流れに身を任せることで、心からリラックスできます。

地域の文化・歴史・習慣を尊重する

サステナブルツーリズムの根幹には、訪れる地域への「リスペクト(敬意)」があります。その土地で大切にされてきた文化や歴史、人々の暮らしのルールを尊重する姿勢が、旅行者には求められます。

- 事前に学ぶ: 訪れる土地の歴史や文化、宗教、習慣について、少しでも予習しておきましょう。背景を知ることで、旅はより深いものになります。

- 挨拶をする: 現地の人とすれ違ったら、簡単な挨拶をしてみましょう。それだけで、お互いの気持ちが和やかになります。

- ルールを守る: 聖地や私有地への無断立ち入り、写真撮影が禁止されている場所での撮影はやめましょう。「立入禁止」の看板がなくても、地元の人々の生活空間には配慮が必要です。

- 服装に配慮する: 寺院や教会など、宗教施設を訪れる際は、肌の露出を控えるなど、その場のマナーに合わせた服装を心がけましょう。

これらのアクションは、決して難しいことではありません。「お邪魔します」という謙虚な気持ちと、少しの思いやりを持つこと。それが、すべての旅行者ができる最も大切なサステナブルツーリズムの実践です。

まとめ:持続可能な未来のためにサステナブルツーリズムを意識しよう

この記事では、サステナブルツーリズムの基本的な概念から、その重要性が高まっている背景、SDGsとの関係、そして国内外の具体的な事例までを詳しく解説してきました。

サステナブルツーリズムとは、観光地の「環境」「社会・文化」「経済」という3つの側面において持続可能性を追求し、旅行者、事業者、地域住民、そして自然環境のすべてにとって良い影響をもたらす観光のあり方です。

オーバーツーリズムによる弊害への反省や、SDGs達成に向けた世界的な要請、そして私たち旅行者自身の意識の変化を背景に、サステナブルツーリズムは今や、単なるトレンドではなく、観光業が目指すべきスタンダードとなりつつあります。

国内外の先進的な事例を見てきたように、そのアプローチは多様です。国の制度として大胆な改革を進めるパラオやコスタリカ、地域主導の丁寧なルール作りで価値を守る北海道ニセコ町、そして「ごみ」という課題を観光資源に変えた徳島県上勝町。それぞれの地域が、自分たちの課題と真摯に向き合い、創造的な解決策を見出しています。

そして何より重要なのは、サステナブルツーリズムは、私たち旅行者一人ひとりの参加があって初めて完成するということです。マイボトルを持つ、地元の店で食事をする、地域の文化に敬意を払う。こうした小さな選択の積み重ねが、訪れる地域を支え、美しい地球を未来につなぐ大きな力となります。

楽しいだけの旅から、意義のある旅へ。

サステナブルツーリズムは、私たちに新しい旅の喜びを教えてくれます。それは、その土地の本当の魅力に触れる喜びであり、地域に貢献できる喜びであり、そして自らの旅が持続可能な未来の一部となっていることを実感できる喜びです。

次にあなたが旅行の計画を立てるとき、ぜひこの記事で紹介した視点を取り入れてみてください。あなたの旅が、あなた自身にとっても、そして訪れる場所にとっても、忘れられない素晴らしい体験となることを願っています。