近年、「スポーツツーリズム」という言葉を耳にする機会が増えました。これは、単なる観光やスポーツ活動とは一線を画す、新しい旅のスタイルです。健康志官の高まりや、モノの消費から体験(コト)の消費への価値観の変化を背景に、スポーツツーリズムは国内外で急速に市場を拡大し、地域活性化の切り札として大きな期待が寄せられています。

この記事では、スポーツツーリズムの基本的な定義から、なぜ今これほどまでに注目を集めているのかという背景、その種類や市場規模、そして地域にもたらす具体的なメリットや課題について、網羅的に解説します。さらに、スポーツツーリズムを成功に導くためのポイントや、国が推進する具体的な取り組みにも触れ、その未来の可能性を探ります。

本記事を通じて、スポーツツーリズムの全体像を深く理解し、その魅力と可能性を感じていただけることでしょう。

目次

スポーツツーリズムとは

スポーツツーリズムとは、スポーツを「する」「みる」「支える」といった目的で地域を訪れ、滞在する旅行形態を指します。この概念の最も重要な点は、「スポーツ」と「ツーリズム(観光)」が有機的に結びついていることです。単に居住地でスポーツを楽しむのではなく、その活動のために移動し、宿泊や飲食、地域ならではの文化体験などを伴う点が特徴です。

スポーツ庁と観光庁は、スポーツツーリズムを「スポーツを目的とする旅行、あるいは旅行先でスポーツを観戦・参加すること」と広く定義しています。これには、本格的な競技大会への参加から、リゾート地でのレクリエーション、プロスポーツの観戦、イベント運営のボランティアまで、非常に幅広い活動が含まれます。

この概念をより深く理解するために、いくつかの具体例を見てみましょう。

- 市民マラソン大会への参加: 東京マラソンや大阪マラソンのような大規模な都市型マラソンに参加するために、他の都道府県や海外から訪れるケース。参加者はレースへの出場だけでなく、開催地のグルメや観光も楽しみます。

- スキー・スノーボード旅行: 北海道のニセコや長野県の白馬など、良質な雪を求めて国内外からスキーヤーやスノーボーダーが集まるケース。彼らは数日から数週間にわたり滞在し、滑走技術の向上を目指すとともに、温泉や地元の食事を満喫します。

- プロサッカーの試合観戦: 応援するチームのアウェー戦を観戦するために、スタジアムのある街へ遠征するケース。試合観戦を中心に、その地域の観光地を巡ったり、名産品を購入したりします。

- サーフィンやダイビング: 千葉県の九十九里浜や沖縄県の離島など、美しい波や海を求めて訪れるケース。自然環境そのものが目的となり、地域での滞在を楽しみます。

- 武道体験: 日本の伝統文化である柔道や空手、弓道などを学ぶために海外から来日し、道場のある地域に滞在するケース。技術の習得だけでなく、日本の精神性や礼儀作法に触れることも大きな目的となります。

これらの例からわかるように、スポーツツーリズムは活動内容も目的も多岐にわたります。しかし、その根底に共通しているのは、スポーツという共通言語を通じて、人と地域が深く結びつくという点です。

ここで、関連する概念との違いを整理しておくと、理解がさらに深まります。

| 概念 | 主な目的 | 観光要素 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| スポーツツーリズム | スポーツ活動(する・みる・支える) | 強い | スポーツをきっかけに、宿泊・飲食・観光など地域での消費活動を伴う。 |

| スポーツ合宿 | 競技力向上・チームの強化 | 弱い~中程度 | 主にトレーニングが目的だが、近年では地域交流や観光要素を取り入れる動きもある。 |

| ヘルスツーリズム | 健康増進・維持、癒やし | 強い | 温泉療法、森林浴、ヨガ、健康的な食事など、心身のリフレッシュが主目的。スポーツ活動を含むこともあるが、より広い健康概念に基づく。 |

スポーツ合宿は、特定の施設に籠もって練習に集中するイメージが強いですが、近年では合宿の合間に地域の文化体験を取り入れるなど、スポーツツーリズムに近づく傾向も見られます。また、ヘルスツーリズムは健康全般をテーマとしており、その手段の一つとして軽いスポーツや運動が含まれることがあります。一方、スポーツツーリズムは、あくまで主目的がスポーツそのものにあるという点で区別されます。

近年では、eスポーツの観戦を目的とした旅行も、大規模な大会であれば「みる」スポーツツーリズムの一形態として認識されつつあります。このように、スポーツの概念が多様化するにつれて、スポーツツーリズムの領域も広がり続けているのです。

スポーツツーリズムは、個人の趣味や楽しみを深めるだけでなく、訪問先の地域社会に経済的な恩恵や新たな活気をもたらす、大きなポテンシャルを秘めた観光スタイルであると言えるでしょう。

なぜ今スポーツツーリズムが注目されているのか

スポーツツーリズムという概念自体は以前から存在していましたが、ここ数年で急速に注目度が高まっています。その背景には、個人のライフスタイルや価値観の変化、そして日本社会が抱える課題が複雑に絡み合っています。なぜ今、スポーツツーリズムが時代の要請として脚光を浴びているのか、その理由を多角的に掘り下げていきましょう。

第一に、人々の価値観が「モノ消費」から「コト消費」へと大きくシフトしたことが挙げられます。物質的な豊かさがある程度満たされた現代において、人々はモノを所有することよりも、そこでしか得られない特別な「体験」に価値を見出すようになりました。スポーツツーリズムは、まさにこの「コト消費」の代表格です。美しい自然の中で体を動かす爽快感、目標としていた大会を完走した達成感、応援するチームが勝利した瞬間の興奮、そして地域の人々との温かい交流。これらは、お金で買うことのできない、記憶に深く刻まれる価値ある体験です。このような体験価値を求める人々の増加が、スポーツツーリズム市場の拡大を力強く後押ししています。

第二に、国民全体の健康志向の高まりが大きく影響しています。平均寿命が延び、人生100年時代と言われる中で、単に長生きするだけでなく、いかに健康で活動的に過ごすか(健康寿命の延伸)が社会的なテーマとなっています。ランニングやサイクリング、ヨガ、登山などを日常的に楽しむ人が増え、趣味の延長として、より良い環境や特別なイベントを求めて旅行するようになりました。スポーツはもはや一部のアスリートだけのものではなく、多くの人にとって生活の質(QOL)を高めるための重要な要素となっており、それが旅行の動機と結びついているのです。

第三に、地方創生の切り札としての期待があります。人口減少や少子高齢化、産業の衰退といった課題に直面する多くの地方地域にとって、交流人口の拡大は喫緊の課題です。スポーツツーリズムは、その有効な解決策となり得ます。豊かな自然や独自の文化といった、都市部にはない魅力をスポーツと結びつけることで、新たな観光客を呼び込むことができます。特に、観光資源が乏しいと思われていた地域でも、「走りやすい道がある」「星空が綺麗に見える場所でナイトランができる」といった視点で捉え直すことで、魅力的なスポーツコンテンツを創出できる可能性があります。これにより、新たな交流人口を創出し、地域経済を活性化させ、ひいては関係人口、さらには移住・定住へと繋げていくという好循環が期待されています。

第四に、大規模な国際スポーツイベントの開催経験が、日本国内におけるスポーツツーリズムへの機運を高めました。2019年のラグビーワールドカップや、2021年に開催された東京2020オリンピック・パラリンピックは、国民のスポーツへの関心を飛躍的に高めるきっかけとなりました。また、これらの大会開催に向けて、スタジアムやアリーナ、交通インフラなどが整備され、多言語対応やユニバーサルデザインの導入が進んだことも、国内外からスポーツツーリストを受け入れるための重要な基盤となっています。大会を通じて得られた運営ノウハウやボランティア文化の醸成も、今後のスポーツツーリズム推進における貴重な財産です。

最後に、インバウンド観光の回復と多様化も重要な要因です。新型コロナウイルス感染症の水際対策が緩和され、訪日外国人観光客が急回復する中で、彼らのニーズも変化しています。かつてのゴールデンルート(東京・箱根・京都・大阪)を巡る団体旅行だけでなく、日本の地方でしか体験できないアクティビティを求める個人旅行客が増加しています。特に、日本のパウダースノーを求めて訪れるスキー客や、武道体験を目的とする旅行者など、特定のスポーツを目的とした訪日客(インバウンド)は、滞在期間が長く、消費額も高い傾向にあり、質の高いインバウンド誘致という観点からも重要視されています。

このように、スポーツツーリズムが注目される背景には、個人の価値観の変化から、地域や国が抱えるマクロな課題まで、様々な要因が複合的に存在します。スポーツツーリズムは、単なるブームではなく、現代社会の多様なニーズに応える持続可能な観光の形として、その重要性を増しているのです。

スポーツツーリズムの3つの種類

スポーツツーリズムは、旅行者がスポーツとどのように関わるかによって、大きく3つの種類に分類されます。それが「する」「みる」「支える」という3つのカテゴリーです。それぞれの種類で、目的や求められる環境、もたらされる効果が異なります。ここでは、各種類の特徴を具体例と共に詳しく解説します。

① するスポーツツーリズム(参加型)

「するスポーツツーリズム」は、旅行者自身がスポーツをプレーすること、あるいはアクティビティに参加することを主目的とする旅行形態です。参加型とも呼ばれ、能動的に体を動かし、技術の向上や自然との一体感、達成感などを求める旅行者に人気があります。これは最も多様な形態を含んでおり、いくつかのタイプに分けられます。

- 大会・イベント参加型:

市民マラソン、トライアスロン、サイクリングのロングライドイベント、オープンウォータースイミング(遠泳)大会など、特定の競技イベントに参加するためにその地域を訪れるスタイルです。参加者は、大会という明確な目標に向けてトレーニングを積んでおり、大会前後の宿泊や飲食、観光を含めて旅行を計画します。地域にとっては、一度に多くの参加者とその同伴者(家族や友人)を誘致できるメリットがあります。 - アウトドア・アクティビティ型:

スキー、スノーボード、サーフィン、ダイビング、トレッキング、カヌー、ラフティングなど、その地域の豊かな自然環境を活かしたアクティビティを体験するスタイルです。北海道の雪山、沖縄の海、長野の山々など、その場所でしか得られない自然体験そのものが強力な魅力となります。季節性が強い活動が多いですが、その季節には熱心な愛好家が繰り返し訪れる傾向があります。 - 武道・伝統スポーツ体験型:

柔道、空手、剣道、弓道、合気道といった日本発祥の武道や、相撲などを、本場で体験・修行することを目的とするスタイルです。特に海外からの旅行者に人気が高く、単なる技術の習得だけでなく、その背景にある精神性や礼儀作法、歴史文化への関心が動機となっています。「聖地巡礼」としての意味合いも強く、長期滞在に繋がることも少なくありません。 - ゴルフツーリズム:

景観の美しい名門コースや、特徴的なリゾートコースでのプレーを楽しむことを目的とした旅行です。ゴルフはプレー時間が長く、前後にはクラブハウスでの食事や宿泊を伴うことが多いため、地域への経済貢献度が高いとされています。富裕層を中心に、国内外から愛好家を惹きつけます。

「するスポーツツーリズム」の最大の魅力は、旅行者に深い満足感と自己実現の機会を提供できる点にあります。一方で、地域側にとっては、専門的な施設(ゲレンデ、コース、道場など)や、安全を確保し質の高い指導ができるインストラクターの存在が不可欠であり、天候に左右されやすいという課題も抱えています。

② みるスポーツツーリズム(観戦型)

「みるスポーツツーリズム」は、プロスポーツの試合や国際的なスポーツ大会などを観戦することを主目的とする旅行形態です。観戦型とも呼ばれ、特定のチームや選手を応援したり、世界トップレベルのパフォーマンスを目の当たりにしたりする興奮を求めて人々が移動します。

- プロスポーツ観戦:

野球(NPB)、サッカー(Jリーグ)、バスケットボール(Bリーグ)などの国内プロリーグが代表例です。熱心なファンは、応援するチームのホームゲームだけでなく、アウェーゲームにも積極的に遠征します。こうしたファンは「サポーターツーリズム」とも呼ばれ、スタジアムやアリーナ周辺の飲食店、宿泊施設、交通機関に大きな経済効果をもたらします。 - 国際大会観戦:

オリンピック・パラリンピック、サッカーやラグビーのワールドカップ、世界陸上、テニスの国際大会など、数年に一度開催される大規模なイベントです。世界中から膨大な数の観客とメディアが集まり、開催都市や国に莫大な経済効果とPR効果をもたらします。開催地としての名誉は、地域全体のブランド価値を飛躍的に高めます。 - モータースポーツ観戦:

F1日本グランプリ(鈴鹿サーキット)やSUPER GT(富士スピードウェイなど)といったレースイベントです。サーキットは郊外にあることが多いため、周辺地域への宿泊や広域的な周遊を促す効果があります。コアなファンが多く、関連グッズの消費も活発です。 - 地方の伝統的なスポーツ観戦:

大相撲の地方巡業や、地域のお祭りと結びついた草競馬、古武術の演武会など、その土地ならではのスポーツ文化に触れるスタイルです。観光客にとっては、地域の歴史や風土を深く理解する機会となります。

「みるスポーツツーリズム」の最大の特徴は、一度に数千人から数万人規模の集客が可能であるという、圧倒的な動員力です。これにより、短期間で集中的な経済効果を生み出すことができます。しかし、その反面、開催が特定の時期・場所に限定されるため、大規模な輸送・宿泊キャパシティの確保や、混雑緩和対策が不可欠となります。また、イベント終了後の閑散期とのギャップをどう埋めるかという課題も常に付きまといます。

③ 支えるスポーツツーリズム(ボランティアなど)

「支えるスポーツツーリズム」は、スポーツイベントの運営側に立ち、ボランティアやサポーターとして大会を支えることを目的とする旅行形態です。これは比較的新しい概念ですが、スポーツとの関わり方に新たな価値を見出す動きとして注目されています。

- 大会運営ボランティア:

大規模な市民マラソン大会における給水・給食係、コース整理員、手荷物預かり、参加者受付など、イベントを円滑に進めるために不可欠な役割を担います。参加費を払って走るのではなく、運営を支えることで大会の一員となることに喜びを感じる人々が参加します。 - 国際大会の運営補助:

オリンピックやワールドカップなどで、語学力を活かして海外からの選手や観客をサポートする通訳ボランティアや、会場案内、メディア対応の補助など、専門的なスキルを活かして貢献するケースです。 - スポーツチームのキャンプ地でのサポート:

プロスポーツチームが春季キャンプや夏季キャンプを行う際に、練習の手伝いやファンの対応などをボランティアとしてサポートする活動です。憧れのチームや選手を間近で支えられるという、ファンにとっては特別な体験となります。 - 障がい者スポーツ大会の支援:

パラスポーツの大会で、選手の介助や競技の補助、会場設営などを行うボランティア活動です。共生社会の実現に貢献したいという思いが動機となります。

「支えるスポーツツーリズム」は、大会主催者にとっては人手不足を解消し、運営コストを抑制できるというメリットがあります。一方、参加する旅行者にとっては、「貢献」や「連帯感」といった、選手や観客とは異なる種類の深い満足感を得られます。また、活動を通じて地域や大会への強い愛着が芽生え、リピーターになる可能性も高いです。

ただし、ボランティアの募集・管理・研修には相応のコストと専門的なノウハウが必要です。また、無償の労働力として安易に扱うのではなく、彼らの貢献に敬意を払い、やりがいを感じられる環境を提供することが極めて重要となります。

これら3つの種類は、完全に独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。例えば、マラソン大会に参加(する)した人が、翌年はボランティア(支える)として参加したり、観戦(みる)に訪れたりすることもあります。地域としては、これら3つのタイプを戦略的に組み合わせることで、より多くの人々を惹きつけ、持続可能なスポーツツーリズムを実現していくことが求められます。

スポーツツーリズムの市場規模

スポーツツーリズムの注目度を客観的に示す指標の一つが、その市場規模です。ここでは、国内外の最新のデータを基に、スポーツツーリズム市場がどれほどの規模を持ち、どのように成長しているのかを解説します。ただし、市場規模の数値は調査機関の定義や算出方法によって変動するため、あくまで全体的な傾向を把握するための目安として捉えることが重要です。

日本国内の市場規模

日本国内におけるスポーツツーリズムの市場規模は、国の重要な成長戦略の一環として注目されており、様々な目標が設定されています。

スポーツ庁が策定した「第3期スポーツ基本計画」(2022年3月策定)では、具体的な数値目標が掲げられています。その中で、「スポーツツーリズム関連消費額(※スポーツ目的の観光客による旅行消費額)」を、2025年までに4,000億円にするという目標が示されています。これは、コロナ禍以前の2019年の実績である約2,817億円からの大幅な増加を目指すものであり、国としてこの分野の成長に大きな期待を寄せていることがわかります。(参照:スポーツ庁「第3期スポーツ基本計画」)

また、訪日外国人観光客(インバウンド)におけるスポーツツーリズムの重要性も高まっています。株式会社日本政策投資銀行と公益財団法人日本交通公社が共同で実施した「アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査(2023年度版)」によると、「次回日本へ旅行する際にしたいこと」として、「スキー・スノーボード」が全体の15%、「スポーツ観戦」が9%を占めています。特にスキー・スノーボードは、オーストラリア(41%)、香港(26%)、タイ(26%)などからの旅行者の意向が非常に高く、日本の雪質(パウダースノー)が世界的なブランドとして確立していることを示しています。これらのスポーツを目的とする旅行者は、一般的な観光客に比べて滞在日数が長く、消費額も高い傾向にあるため、インバウンド市場における「稼ぐ力」を向上させる上で極めて重要なターゲットとされています。(参照:株式会社日本政策投資銀行、公益財団法人日本交通公社「DBJ・JTBF アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査(2023年度版)」)

コロナ禍で一時的に市場は縮小したものの、行動制限の緩和後は、屋外でのアクティビティを中心に需要が急回復しています。マイクロツーリズム(近距離旅行)の文脈で地域のスポーツ資源が再評価されたこともあり、国内旅行市場においてもその存在感を増しています。今後、国際的な往来が完全に正常化し、大規模なスポーツイベントが再び活発に開催されるようになれば、国内市場は目標達成に向けてさらに成長していくと予測されます。

世界の市場規模

世界に目を向けると、スポーツツーリズム市場はさらに巨大であり、著しい成長を続けています。

複数の市場調査会社のレポートによると、世界のスポーツツーリズム市場は年々拡大しています。例えば、国際的な市場調査会社であるAllied Market Researchが2023年1月に発表したレポートでは、2021年の世界のスポーツツーリズム市場規模は5,878億7,000万米ドルと評価されています。さらに、この市場は2022年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)17.5%で成長し、2031年には3兆158億7,000万米ドルに達すると予測されています。この驚異的な成長率は、スポーツツーリズムが世界の観光産業の中でも特に有望な成長分野であることを明確に示しています。(参照:Allied Market Research “Sports Tourism Market” Report)

この成長を牽引する要因として、レポートでは以下の点が挙げられています。

- 世界的なスポーツイベントの増加: オリンピックやワールドカップのようなメガイベントだけでなく、各競技の世界選手権や大陸別大会、プロリーグの国際化などが市場を牽引しています。

- 可処分所得の増加とライフスタイルの変化: 新興国における中間層の拡大により、旅行やレジャーに支出できる人々が増加しています。また、先進国では健康やウェルネスへの関心が高まり、アクティブな休暇を求める傾向が強まっています。

- 政府や観光当局による投資: 各国の政府や観光団体が、スポーツツーリズムを観光客誘致と経済活性化の重要な手段と位置づけ、インフラ整備やプロモーションに積極的に投資しています。

地域別に見ると、2021年時点ではヨーロッパが最大の市場シェアを占めていますが、予測期間中(2022-2031年)はアジア太平洋地域が最も高い成長率を示すと見られています。これは、アジア地域における経済成長、中間層の拡大、そして大規模スポーツイベント(例:近年のオリンピックやアジア競技大会など)の開催が大きく影響しています。

このように、スポーツツーリズムは日本国内だけでなく、世界的にも巨大な成長ポテンシャルを秘めた有望市場です。このグローバルな潮流を捉え、日本の持つ独自の魅力を活かしたコンテンツを提供していくことが、今後の成長の鍵となるでしょう。

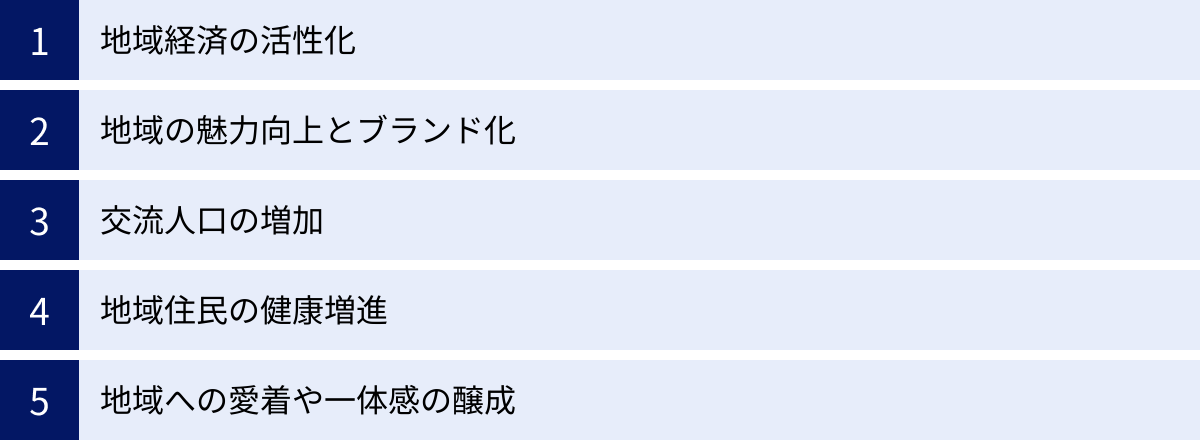

スポーツツーリズムがもたらす5つのメリット・経済効果

スポーツツーリズムは、単に観光客を呼び込むだけでなく、地域社会に対して多岐にわたるポジティブな影響をもたらします。その効果は、直接的な経済の活性化から、住民の意識変革といった無形の価値まで及びます。ここでは、スポーツツーリズムがもたらす主要な5つのメリットと経済効果について、具体的に解説します。

① 地域経済の活性化

スポーツツーリズムがもたらす最も分かりやすく、直接的なメリットは地域経済の活性化です。スポーツを目的として訪れた観光客は、地域内で様々な消費活動を行います。

- 直接的な経済効果:

参加者や観戦者は、大会参加費や観戦チケット代を支払うだけでなく、宿泊費、交通費、飲食費、お土産代など、多岐にわたる分野で支出します。例えば、マラソン大会に参加するために前日から現地入りし、2泊3日で滞在するランナーを想像してみてください。彼らは宿泊施設を利用し、レース前後の食事を地元のレストランで楽しみ、家族や職場へのお土産として特産品を購入するでしょう。こうした一つ一つの消費行動が積み重なり、地域に直接的なお金をもたらします。 - 間接的な経済効果(波及効果):

経済効果は、直接的な消費だけに留まりません。観光客からの収入で潤ったホテルやレストランは、その利益を使って地元の農家から新鮮な食材を仕入れたり、清掃業者に業務を委託したり、施設の修繕を地元の工務店に依頼したりします。さらに、その農家や工務店も、得た収入で従業員に給与を支払い、新たな設備投資を行います。このように、最初に投下されたお金が、地域の様々な産業を巡り、経済全体を潤していく効果を「経済波及効果」と呼びます。スポーツツーリズムは、この波及効果が大きいのが特徴です。 - 雇用創出:

イベントの開催や観光客の増加は、新たな雇用を生み出します。イベント運営スタッフ、スポーツインストラクター、ツアーガイド、宿泊施設や飲食店の従業員など、多様な職種で働き手が必要となります。特に、季節限定のイベントは短期的な雇用を、通年で楽しめるアクティビティは安定的な雇用を生み出し、地域の雇用情勢の改善に貢献します。

② 地域の魅力向上とブランド化

スポーツツーリズムは、地域の新たな魅力を発見・創出し、そのイメージを向上させる強力なツールとなります。

- 新たなブランドイメージの構築:

多くの地域が持つ自然や文化といった既存の観光資源に、「スポーツ」という新たな軸を加えることで、「〇〇(地域名)=△△(スポーツ)の聖地」という独自のブランドを構築できます。例えば、美しい海岸線を持つ町が「サイクリストの楽園」として、雪深い山村が「パウダースノーの聖地」として知られるようになれば、それは他の地域にはない強力なアイデンティティとなります。このブランド化は、観光客に「そこに行きたい」と思わせる強い動機付けを与えます。 - メディア露出によるPR効果:

大規模な大会や特徴的なイベントは、テレビ、新聞、雑誌、ウェブメディアなど、様々な媒体で取り上げられます。これにより、これまで全国的に知られていなかった地域の名前や風景が、多くの人々の目に触れることになります。広告費をかけずとも、自然な形で地域の知名度を向上させることができるのです。近年では、参加者がSNSで写真や感想を発信することによる口コミ効果も絶大で、低コストかつ効果的なプロモーションに繋がります。

③ 交流人口の増加

人口減少に悩む地域にとって、定住人口以外の形で地域に関わる人々、すなわち「交流人口」を増やすことは極めて重要です。スポーツツーリズムは、この交流人口を効果的に増やす手段となります。

- 多様な人々の来訪:

スポーツという共通の目的を持って、年齢、性別、国籍も様々な人々が地域を訪れます。これにより、地域には新たな活気と多様性がもたらされます。 - 関係人口への発展:

スポーツツーリズムの素晴らしい点は、一度きりの訪問で終わらない可能性が高いことです。大会やイベントに満足した参加者は、翌年も参加するリピーターになるかもしれません。あるいは、その地域を気に入り、ボランティアとして関わるようになったり、ふるさと納税で応援したりするかもしれません。このように、地域と継続的に多様な形で関わる人々を「関係人口」と呼びます。関係人口は、将来的な移住・定住にも繋がる可能性を秘めた、地域にとっての貴重な応援団です。

④ 地域住民の健康増進

スポーツツーリズムの恩恵は、訪れる観光客だけのものではありません。迎える側の地域住民にも、心身の健康という大きなメリットをもたらします。

- スポーツへの関心喚起:

地元で大規模なスポーツイベントが開催されたり、トップアスリートが訪れたりすることは、住民、特に子どもたちがスポーツに興味を持つ絶好の機会となります。「自分もあの舞台で走ってみたい」「あんな選手になりたい」という憧れが、スポーツを始めるきっかけになります。 - スポーツ施設の有効活用と整備:

大会開催のために整備・改修されたスタジアム、体育館、プール、ランニングコースといった施設は、イベント後も地域住民が利用できます。これにより、住民が気軽にスポーツに親しむ環境が整い、健康的なライフスタイルを送りやすくなります。 - 健康寿命の延伸への貢献:

地域全体でスポーツへの関心が高まり、運動する習慣が根付くことで、生活習慣病の予防や体力の維持・向上に繋がります。これは、個人のQOL(生活の質)を高めるだけでなく、長期的には国民医療費の抑制といった社会的な効果も期待できます。

⑤ 地域への愛着や一体感の醸成

スポーツイベントの開催・運営は、地域住民の心にもポジティブな変化をもたらします。

- 共通目標による連帯感:

「大会を成功させる」という共通の目標に向かって、行政、企業、そして地域住民が一丸となって取り組むプロセスは、地域に強い一体感を生み出します。立場の違いを超えて協力し合う経験は、地域コミュニティをより強固なものにします。 - おもてなし文化の醸成:

訪れる選手や観光客を温かく迎え、最高の体験をしてもらおうという「おもてなし」の心が、住民の間に自然と広がります。ボランティア活動などを通じて訪問者と直接交流することは、住民にとって大きな喜びとなり、地域に対する誇り(シビックプライド)を育みます。

このように、スポーツツーリズムは単なる経済活動に留まらず、地域のブランド価値を高め、人々の交流を促し、住民の心身の健康や誇りを育む、持続可能な地域づくりのための強力なエンジンとなり得るのです。

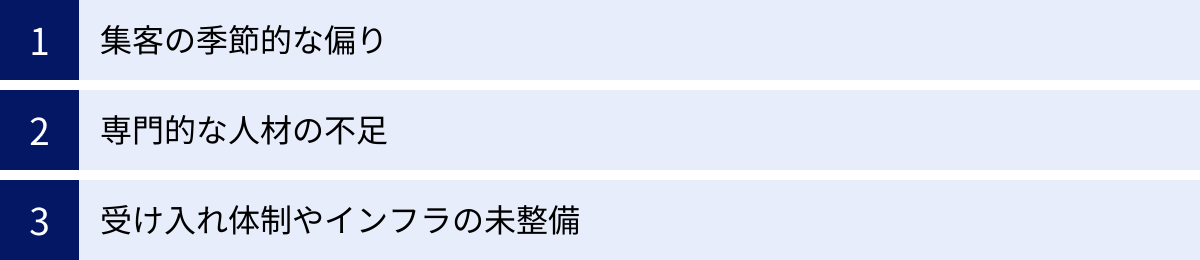

スポーツツーリズムの3つの課題・デメリット

多くのメリットと可能性を秘めるスポーツツーリズムですが、その推進にはいくつかの課題や乗り越えるべき障壁が存在します。計画段階でこれらのデメリットを十分に認識し、対策を講じなければ、一過性のイベントで終わってしまったり、かえって地域に負担をかけてしまったりする恐れがあります。ここでは、代表的な3つの課題を掘り下げていきます。

① 集客の季節的な偏り

スポーツツーリズムで扱うコンテンツの多くは、特定の季節や天候に依存するアウトドアスポーツです。これが、集客の季節的な偏り、いわゆる「シーズナリティ」の問題を生み出す大きな要因となります。

- 問題の具体例:

例えば、スキーやスノーボードは冬に観光客が集中しますが、雪のないグリーンシーズン(春から秋)には客足が遠のきがちです。逆に、海水浴やサーフィン、ダイビングといったマリンスポーツは夏がピークで、冬は閑散としてしまいます。このような季節的な偏りは、地域経済に大きな影響を及ぼします。 - 地域への影響:

観光客が特定の時期に集中すると、宿泊施設や飲食店、関連事業者は、そのピーク時に合わせて設備投資や人員配置を行う必要があります。しかし、オフシーズンには売上が激減するため、年間の収益が不安定になり、経営基盤が脆弱になります。また、通年での安定した雇用を確保することが難しくなり、人材の流出にも繋がりかねません。 - 対策の方向性:

この課題を克服するためには、年間を通じた集客の平準化を目指す戦略が不可欠です。例えば、スキーリゾートであれば、夏にはゲレンデを活かしてマウンテンバイクのコースやトレッキングルートを整備したり、サマーキャンプを誘致したりする取り組みが考えられます。海辺の地域であれば、気候の良い春や秋にサイクリングイベントやノルディックウォーキングのツアーを企画することも有効です。また、天候に左右されない体育館やアリーナを活用し、インドアスポーツの合宿や大会を誘致することも、シーズナリティを補完する上で重要な戦略となります。

② 専門的な人材の不足

スポーツツーリズムを成功させるためには、多様なスキルを持つ専門的な人材が不可欠ですが、特に地方においては、こうした人材の確保・育成が大きな課題となっています。

- 求められる人材像:

- プロデューサー・企画運営人材: 地域の魅力(自然、文化、食など)を深く理解し、それをスポーツと結びつけて魅力的なイベントやツアーを企画・プロデュースできる人材。マーケティング戦略の立案、スポンサー獲得や補助金申請といった資金調達、関係各所との調整能力など、多岐にわたるスキルが求められます。

- 専門指導者・インストラクター: 各スポーツの高度な専門知識と指導技術はもちろん、参加者の安全を確保するためのリスク管理能力が必須です。特にインバウンドを狙う場合は、語学力も重要な要素となります。

- 現場運営スタッフ: 大規模なイベントを円滑に運営するためのマネジメント能力や、不測の事態に対応できる柔軟性を持つ人材。

- 課題の現状:

こうした高度な専門性を持つ人材は、残念ながらどの地域にも豊富にいるわけではありません。特に人口減少が進む地方では、人材の確保そのものが困難な状況です。都市部から専門家を招聘する方法もありますが、コストがかかる上、地域の実情に合わない企画になるリスクもあります。 - 対策の方向性:

外部の力に頼るだけでなく、地域内で人材を育てる仕組みづくりが重要です。自治体やDMO(観光地域づくり法人)が主導し、地域住民や若者を対象とした企画運営やガイド育成の研修プログラムを実施することが考えられます。また、地域の大学や専門学校と連携し、スポーツや観光を学ぶ学生にインターンシップの機会を提供することで、将来の担い手を育成することも有効なアプローチです。外部専門家をアドバイザーとして招聘し、そのノウハウを地域に移転していくような体制構築も求められます。

③ 受け入れ体制やインフラの未整備

魅力的な企画を立てても、観光客を受け入れるための物理的な基盤(ハード面)と、おもてなしの仕組み(ソフト面)が整っていなければ、参加者の満足度を低下させ、リピーターには繋がリません。

- ハード面の課題:

- スポーツ施設: 競技を行うためのスタジアムや体育館、コースなどがそもそも存在しない、あるいは老朽化していて安全基準を満たしていないケース。

- 宿泊施設: 大会などで一度に多くの観光客が訪れた際に、受け入れられるだけの宿泊キャパシティが不足している。また、安価な宿から高級な宿まで、多様な旅行者のニーズに応えられる選択肢が少ない。

- 二次交通: 主要な駅や空港から、スポーツ施設や宿泊施設までのアクセス(バス、タクシーなど)が不便であったり、本数が少なかったりする。駐車場不足も深刻な問題です。

- ソフト面の課題:

- 多言語対応の遅れ: 特にインバウンドを誘致する場合、ウェブサイトやパンフレット、現地の案内標識、飲食店のメニューなどが多言語化されていないと、外国人観光客は大きな不便を感じます。

- 情報通信環境: 無料公衆Wi-Fiのスポットが少ない、あるいは通信速度が遅いといった問題。海外からの旅行者にとって、インターネット環境は生命線とも言えます。

- 決済手段の多様化: クレジットカードや各種電子マネー、QRコード決済に対応していない店舗が多いと、特にキャッシュレス化が進んでいる国からの旅行者は不便を感じます。

- 食の多様性への対応: ベジタリアン、ヴィーガン、ハラル(イスラム教の戒律に則った食事)など、多様な食文化や宗教上の配慮が必要な食事を提供できる飲食店が少ない。

これらの課題は、一朝一夕に解決できるものではありません。スポーツツーリズムを地域づくりの柱と位置づけ、官民が連携して長期的かつ計画的に投資を行っていくことが不可欠です。

スポーツツーリズムを成功させる4つのポイント

前述した課題を乗り越え、持続可能で魅力的なスポーツツーリズムを実現するためには、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、数多くの地域が試行錯誤する中で見出されてきた、成功のための4つの重要なポイントを解説します。

① 地域の特色を活かした独自性のある企画

スポーツツーリズム成功の最も重要な鍵は、「そこでしか体験できない」という独自性、オリジナリティにあります。他の地域で成功した事例を安易に模倣するだけでは、差別化は図れません。成功への第一歩は、自分たちの地域が持つ「宝物」は何かを徹底的に洗い出し、それをスポーツと掛け合わせることから始まります。

- 地域資源の再発見:

まずは、地域にある有形無形の資源をリストアップしてみましょう。- 自然資源: 海、山、川、湖、雪質、気候、美しい景観(夕日、星空、棚田など)

- 文化・歴史資源: 城、城下町、神社仏閣、古道、祭り、伝統芸能、神話や伝説

- 食文化資源: 郷土料理、特産品(果物、野菜、魚介類)、地酒、B級グルメ

- 産業資源: 地場産業(織物、陶芸など)、特徴的な工場や農場

- 「掛け算」による独自性の創出:

洗い出した資源とスポーツを掛け合わせることで、ユニークな企画が生まれます。- (架空例)歴史ある城下町の街並みを駆け抜ける「城下町サムライ・マラソン」(歴史×ランニング)

- (架空例)日本の原風景である棚田の絶景の中を走る「棚田トレイルランニング」(景観×トレイルランニング)

- (架空例)漁港で水揚げされたばかりの新鮮な魚介BBQが楽しめる「漁師町シーカヤック体験」(食文化×マリンスポーツ)

- (架空例)満点の星空の下で行う「星空ナイトヨガ」(自然×ウェルネス)

- ストーリーテリングの重要性:

企画に独自性を持たせる上で、「なぜこの地域で、このスポーツなのか」という物語(ストーリー)を語ることが極めて重要です。例えば、「かつて忍者が駆け抜けた古道を走るトレイルラン」といった物語は、参加者の想像力を掻き立て、単なるスポーツイベント以上の付加価値を生み出します。このストーリーが、参加者の共感を呼び、強い印象を残すのです。

② 満足度の高い体験型コンテンツの提供

参加者が「また来たい」と思うかどうかは、イベントやアクティビティの「質」にかかっています。ただスポーツをする場を提供するだけでなく、参加者の心に響くトータルな体験をデザインするという視点が不可欠です。

- 参加者のレベルに応じたプログラム:

初心者から上級者まで、誰もが楽しめるようにレベル別のコースやプログラムを用意することが重要です。特に初心者に対しては、用具のレンタルや、安全に楽しめるための丁寧な講習が求められます。インストラクターの専門性はもちろん、その人柄やコミュニケーション能力も満足度を大きく左右します。 - 地域住民との温かい交流:

スポーツツーリズムの醍醐味の一つは、地域の人々との触れ合いです。ゴール地点で地元のお母さんたちが郷土料理を振る舞ってくれたり、沿道で地元の子供たちが一生懸命応援してくれたりする光景は、参加者にとって何物にも代えがたい思い出となります。地域全体で歓迎しているという「おもてなし」の心が伝わることが、満足度を飛躍的に高めます。 - 「特別感」の演出:

「ここでしかできない」「今しかできない」という特別感を演出することも重要です。- 普段は立ち入ることができない私有地や特別な場所をコースとして開放する。

- 地元の有名アスリートや著名人をゲストとして招く。

- 参加者限定のオリジナルデザインの記念品(Tシャツ、メダル、地域の特産品など)を用意する。

「コト消費」の本質は、消費者が物語の主人公になれるかどうかにあります。 参加者がその地域ならではの特別な物語を体験し、「最高の思い出ができた」と感じられるようなコンテンツを提供することが、リピーターを育む上で最も重要です。

③ 多言語対応と効果的な情報発信

どれだけ素晴らしい企画を用意しても、その情報がターゲットとする人々に届かなければ意味がありません。特にインバウンドを視野に入れる場合は、戦略的な情報発信が成功の生命線となります。

- ターゲットの明確化と多角的なアプローチ:

「誰に(どの国・地域の、どのような興味を持つ層に)来てほしいのか」を明確にし、そのターゲットに合わせた情報発信を行う必要があります。- 多言語ウェブサイト・SNS: 英語は必須として、ターゲット国の言語(例:中国語、韓国語、タイ語など)に対応したウェブサイトやSNSアカウントを開設し、魅力的な写真や動画をふんだんに使って視覚的にアピールします。

- 海外のインフルエンサーやメディアの活用: ターゲット国で影響力を持つ旅行ブロガーやYouTuber、スポーツ愛好家のインフルエンサーを招聘し、実際に体験した感想を発信してもらう「ファムトリップ」は非常に効果的です。

- 海外の旅行博や商談会への出展: 現地の旅行会社やメディアに対し、直接プロモーションを行い、旅行商品として造成してもらうための働きかけも重要です。

- 予約から訪問までの利便性向上:

魅力的な情報に触れて「行きたい」と思った旅行者が、ストレスなく旅行を計画し、実行できる環境を整えることが極めて重要です。- 多言語対応のオンライン予約・決済システムを導入し、海外からでも24時間いつでも簡単に予約できるようにする。

- 空港や駅からのアクセス方法、現地の交通手段、気候、持ち物といった実用的な情報を、ウェブサイトなどで分かりやすく提供する。

「行ってみたい」という気持ちを、「実際に行ける」という確信に変えるための地道な情報整備が、最終的な成果を左右します。

④ 自治体・企業・地域住民の強固な連携

スポーツツーリズムは、特定の誰か一人が頑張っても成功しません。行政、民間企業、スポーツ団体、そして地域住民といった、様々な立場の人々(ステークホルダー)がそれぞれの役割を果たし、協力し合う体制を構築することが不可欠です。

- 各主体の役割分担:

| ステークホルダー | 主な役割 |

| :— | :— |

| 自治体(行政) | 全体計画の策定、公的施設の利用許可、道路使用許可、インフラ整備、補助金・助成金による財政支援など |

| DMO・観光協会 | マーケティング・プロモーション、旅行商品の企画・造成、関係者間の調整役(ハブ機能)、情報発信 |

| 民間企業 | 宿泊施設、交通機関、飲食店、土産物店などが、質の高いサービスを提供。受入環境の整備、新商品開発。 |

| スポーツ団体 | 大会運営の専門的ノウハウの提供、審判や専門指導者の派遣、競技団体のネットワークを活用した参加者募集 |

| 地域住民 | ボランティアとしてのイベント運営参加、沿道での応援、温かいおもてなし、地域の魅力の伝承 | - 連携体制の構築:

成功している地域では、これらのステークホルダーが定期的に集まる協議会や実行委員会を組織し、ビジョンや課題を共有しています。風通しの良いコミュニケーションを通じて、それぞれの強みを活かし、弱みを補い合う関係性を築くことが重要です。

この強固な連携体制こそが、質の高い体験を生み出す土台となり、それが地域の評判を高め、さらなる協力者や投資を呼び込むという「成功の好循環」を生み出す原動力となるのです。

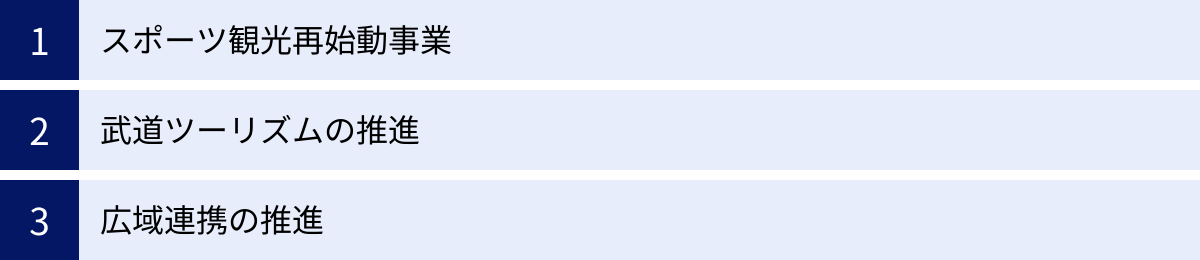

日本のスポーツツーリズム推進に向けた国の取り組み

日本政府は、スポーツツーリズムを観光立国の実現と地方創生における重要な柱と位置づけ、スポーツ庁や観光庁を中心に、様々な支援策や推進事業を展開しています。ここでは、国が進める代表的な3つの取り組みについて解説します。これらの施策は、地域がスポーツツーリズムを始める上での強力な追い風となります。

スポーツ観光再始動事業

「スポーツ観光再始動事業」は、主に観光庁が管轄する、コロナ禍で落ち込んだインバウンド需要の本格的な回復と拡大を目指すための重要な支援事業です。この事業の核心は、単に観光客の数を増やすだけでなく、スポーツを核とした滞在コンテンツを造成・強化することで、観光消費額の拡大と「稼げる地域」の実現を目指す点にあります。

- 目的と概要:

この事業は、地域のDMO(観光地域づくり法人)や民間事業者が、国内外の観光客を惹きつける魅力的なスポーツツーリズム商品を造成し、それを販売・プロモーションするための経費を国が補助するものです。具体的な支援対象としては、専門家(プロデューサーなど)の招聘費用、新たなアクティビティやツアーの開発費用、モニターツアーの実施費用、ウェブサイトや動画制作といったプロモーション費用などが含まれます。 - 重視されるポイント:

事業採択においては、いくつかの点が重視されます。- 高付加価値化: 特に富裕層をターゲットとした、オーダーメイド型やプライベート型の質の高いプログラム開発が奨励されています。

- 持続可能性: 一過性のイベントで終わらない、継続的に収益を生み出せるビジネスモデルの構築が求められます。

- 独自性: その地域ならではの自然や文化とスポーツを組み合わせた、ユニークなコンテンツであることが評価されます。

- 広域連携: 一つの市町村だけでなく、複数の自治体が連携して広域的な周遊ルートを造成するような取り組みも支援の対象となります。

この事業を活用することで、地域は資金的な制約を乗り越え、専門的なノウハウを取り入れながら、世界に通用するスポーツ観光コンテンツを開発するチャンスを得ることができます。(参照:観光庁 公式サイト)

武道ツーリズムの推進

日本発祥の精神文化である「武道」は、海外から見て非常にミステリアスで魅力的なコンテンツです。柔道、空手、剣道、弓道、合気道、相撲といった武道は、単なる格闘技やスポーツではなく、礼儀作法や精神修養といった深い哲学を持っています。この点に惹かれ、「本場で武道を学びたい」「その精神性に触れたい」と考える外国人観光客は少なくありません。

- 国の連携体制:

このニーズに応えるため、スポーツ庁は文化庁や日本政府観光局(JNTO)と連携し、「武道ツーリズム」を強力に推進しています。これは、スポーツと文化を融合させた、日本ならではのユニークな観光戦略です。 - 具体的な取り組み:

- 情報発信の強化: 全国の道場や武道体験が可能な施設、関連する文化財などの情報を集約し、多言語で発信するポータルサイトの構築を進めています。

- 受入環境の整備支援: 指導者向けの語学研修や、海外からの修行者を受け入れるための宿泊施設整備などを支援しています。

- 体験プログラムの開発: 初心者でも気軽に楽しめる半日程度の体験プログラムから、数週間にわたる本格的な修行プログラムまで、多様なニーズに応えるコンテンツ開発を後押ししています。

武道ツーリズムは、技の習得だけでなく、日本の「心」を伝えるという、非常に付加価値の高い体験を提供できます。これにより、日本への深い理解と尊敬を持つリピーター(=日本のファン)を育成することが期待されています。(参照:スポーツ庁、文化庁 公式サイト)

広域連携の推進

魅力的なスポーツツーリズムを実現するためには、一つの市町村のエリア内だけでは体験の幅に限界がある場合が少なくありません。例えば、長距離を走るサイクリングや、山々を縦走するトレイルランニングでは、複数の市町村や県をまたぐことが必然となります。

- 課題認識と国の後押し:

国はこうした現状を認識し、自治体の垣根を越えた「広域連携」による観光ルートの造成を積極的に推奨・支援しています。旅行者の視点に立てば、行政区画は関係ありません。彼らが求めるのは、魅力的でシームレスな体験です。 - 広域連携の具体例:

- ナショナルサイクルルート: 国は、世界に誇りうるサイクリングルートを「ナショナルサイクルルート」として指定し、国内外への情報発信や受入環境整備を支援しています。瀬戸内しまなみ海道などがその代表例です。

- 広域周遊観光促進事業: 観光庁の事業では、複数の都道府県にまたがる広域的なテーマ(例:「雪国文化とパウダースノー」「忍者の道を辿るトレイル」など)で連携し、共同でプロモーションや商品開発を行う取り組みを支援しています。

- 国立公園における連携: 環境省は、国立公園内での質の高い自然体験アクティビティを推進しており、公園がまたがる複数の自治体や事業者と連携した取り組みを進めています。

広域で連携することにより、旅行者はよりダイナミックで多様な体験が可能となり、結果として滞在期間の長期化や周遊範囲の拡大、消費額の増加に繋がります。 これは、単独の地域だけでは得られない大きな相乗効果を生み出します。

これらの国の取り組みは、スポーツツーリズムに挑戦しようとする地域にとって、力強い羅針盤であり、また推進力となるものです。

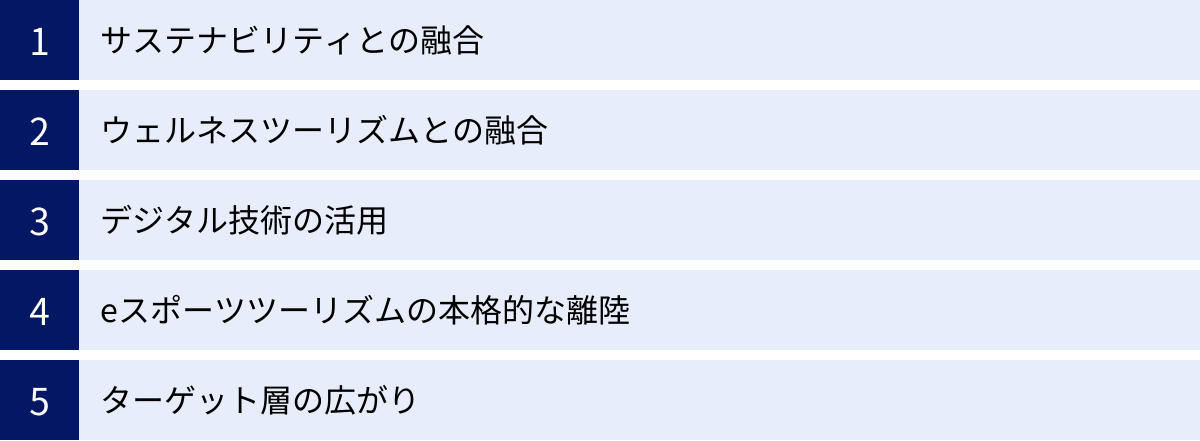

スポーツツーリズムの今後の展望と可能性

スポーツツーリズムは、今まさに大きな変革期と成長期のまっただ中にあります。テクノロジーの進化や人々の価値観のさらなる多様化を受け、その形はより豊かで多層的なものへと進化していくでしょう。ここでは、スポーツツーリズムの今後の展望と、秘められた可能性について考察します。

まず、サステナビリティ(持続可能性)との融合は、今後のスポーツツーリズムを語る上で欠かせないキーワードとなります。環境意識の高まりを受け、旅行者は単に楽しむだけでなく、その活動が環境や地域社会に与える影響にも敏感になっています。今後は、イベントで排出されるゴミを最小限に抑える取り組み、コース周辺の清掃活動(プロギングなど)を組み込んだツアー、電気自動車や自転車を活用した移動手段の提供など、環境負荷を低減し、自然保護に貢献するようなサステナブルなスポーツツーリズムが主流となっていくでしょう。これは、地域の自然環境という貴重な資本を守りながら、持続的に観光客を惹きつけるための必須条件となります。

次に、ウェルネスツーリズムとの境界線がより曖昧になり、融合が進むと予測されます。人々が求めるのは、激しい運動による達成感だけでなく、心身のトータルなリフレッシュです。スポーツアクティビティに、地域の温泉、ヨガや瞑想、地元の健康的な食材を使った食事、森林浴(自然セラピー)などを組み合わせたプログラムの需要はますます高まります。体を動かす「動」の体験と、心を静める「静」の体験を組み合わせることで、旅行者はより深いレベルでのリチャージが可能となり、体験価値は飛躍的に向上します。

また、デジタル技術の活用は、スポーツツーリズムの体験を根底から変える可能性を秘めています。

- VR/AR(仮想現実/拡張現実): 旅行前にVRでコースを下見したり、ARグラスをかけて走行すると歴史上の風景が再現されたりといった、没入感の高い体験が可能になります。

- AI(人工知能): 旅行者の好みや体力レベル、過去の活動履歴をAIが分析し、その人に最適なコースやアクティビティ、食事などをパーソナライズして提案するサービスが登場するでしょう。

- IoT(モノのインターネット): ウェアラブルデバイスが心拍数や疲労度をリアルタイムで計測し、安全管理に役立てられたり、GPSデータが自動で記録され、旅の思い出として共有されたりすることが当たり前になります。

さらに、新たなジャンルとしてeスポーツツーリズムの本格的な離陸も期待されます。数万人規模の観客を収容するアリーナで開催されるeスポーツの世界大会は、既に「みる」スポーツツーリズムの確固たる地位を築きつつあります。今後は、ファン同士が交流するイベントや、プロ選手と交流できるトレーニングキャンプなどが組み合わせられ、より多様な旅行商品が生まれるでしょう。

ターゲット層の広がりも重要な展望です。これまでのマス層向けだけでなく、超富裕層を対象とした、完全プライベートで最高品質のサービスを提供するオーダーメイド型のスポーツツーリズムも一つの市場を形成します。同時に、東京2020パラリンピックのレガシーとして、障がいの有無にかかわらず誰もがスポーツを楽しめる「アダプテッド・スポーツツーリズム」の推進も社会的に重要性を増します。ユニバーサルデザインの施設整備や、専門知識を持つ指導者の育成は、よりインクルーシブ(包摂的)な社会を実現する上でも大きな意義を持ちます。

スポーツツーリズムは、もはや単なる観光の一分野ではありません。それは、地域のアイデンティティを形成し、人々のウェルビーイングを高め、多様な人々が交流する社会的なプラットフォームとしての役割を担いつつあります。その無限の可能性を最大限に引き出すためには、目先の経済効果だけでなく、長期的な視点に立った戦略と、多様な人々が手を取り合う協働の精神が、これからも求められ続けるでしょう。

まとめ

本記事では、「スポーツツーリズム」をテーマに、その定義から注目される背景、種類、市場規模、メリット、課題、成功のポイント、そして国の取り組みや今後の展望まで、包括的に解説してきました。

最後に、記事全体の要点を振り返ります。

- スポーツツーリズムとは、スポーツを「する」「みる」「支える」目的で地域を訪れる旅行形態であり、「スポーツ」と「観光」が結びついた新しい旅のスタイルです。

- なぜ今注目されているのかというと、体験価値を重視する「コト消費」へのシフト、健康志向の高まり、地方創生の切り札としての期待、そしてインバウンド観光の多様化といった、現代社会の様々なニーズや課題に応えるポテンシャルを持っているからです。

- スポーツツーリズムがもたらすメリットは非常に多岐にわたります。地域経済の活性化や雇用の創出といった直接的な効果に加え、地域のブランド価値向上、交流人口の増加、さらには住民の健康増進や地域への愛着醸成といった、社会的な価値も生み出します。

- 一方で、成功のためには克服すべき課題も存在します。集客が特定の季節に偏る「シーズナリティ」の問題、企画・運営を担う「専門人材の不足」、そして観光客を快適に受け入れるための「インフラや体制の未整備」などが挙げられます。

- これらの課題を乗り越え、スポーツツーリズムを成功に導く鍵は、以下の4つのポイントに集約されます。

- 地域の特色を活かした独自性のある企画

- 満足度の高い体験型コンテンツの提供

- 多言語対応と効果的な情報発信

- 自治体・企業・地域住民の強固な連携

- 国もスポーツ庁や観光庁を中心に、補助金事業や「武道ツーリズム」の推進、広域連携の支援などを通じて、この動きを強力に後押ししています。

今後の展望として、スポーツツーリズムはサステナビリティやウェルネス、デジタル技術といった新たな潮流と融合し、さらにその価値を高めていくことが予想されます。

スポーツツーリズムは、訪れる旅行者にとっては忘れられない体験と心身の充実を、迎える地域にとっては経済的な潤いと新たな誇りをもたらす、Win-Winの関係を築くことができる素晴らしい可能性を秘めています。 この記事が、スポーツツーリズムへの理解を深め、その多様な魅力に触れるきっかけとなれば幸いです。