現代の日本が直面する大きな課題の一つに、地方の人口減少とそれに伴う社会経済の活力低下があります。かつては「移住・定住」を増やすことが唯一の解決策と考えられてきましたが、ライフスタイルや価値観が多様化する中で、新たな地域との関わり方が注目されています。それが「関係人口」です。

この記事では、「関係人口」という言葉の正確な意味から、なぜ今この概念が重要視されているのか、その背景を詳しく解説します。さらに、関係人口を創出することで地域にもたらされるメリット、一方で乗り越えるべき課題やデメリット、そして実際に地域が関係人口を増やすための具体的なポイントまで、網羅的に掘り下げていきます。

「地方創生に興味があるけれど、移住はハードルが高い」「自分のスキルを活かして地域に貢献したい」「好きな地域を応援したい」——。そう考えるすべての人にとって、関係人口は新たな可能性の扉を開く鍵となります。この記事を通じて、あなたと地域との新しい関係づくりのヒントを見つけてください。

目次

関係人口とは

近年、地方創生や地域づくりの文脈で頻繁に耳にするようになった「関係人口」。この言葉は、単なる流行語ではなく、これからの日本の地域社会のあり方を考える上で非常に重要な概念です。ここでは、その定義を正確に理解し、具体的にどのような人々が関係人口に当てはまるのかを明らかにしていきます。

関係人口の定義

関係人口とは、「移住した『定住人口』でもなく、観光に来た『交流人口』でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々」を指す言葉です。これは、2016年に国土交通省が設置した「『新たな国土のグランドデザイン』構想検討会」の提言の中で登場し、その後、総務省を中心に具体的な施策と共に広まってきました。

この定義のポイントは「多様に関わる」という部分にあります。従来の地域との関わりは、そこに住むか(定住)、あるいは一時的に訪れるか(交流)という二者択一で捉えられがちでした。しかし、関係人口は、その中間にある広大なグラデーションを捉える概念です。

具体的には、特定の地域に対して継続的な関心を持ち、何らかの形で関与しようとする意志を持つ人々を指します。その関わり方は、物理的にその場所を訪れることだけに限りません。

- 地域への想い: その地域の出身者(Uターン者)、あるいは親や祖父母の出身地であるなど、地域にルーツを持つ人。

- 経済的な関わり: ふるさと納税を通じて継続的に寄付をしたり、その地域の特産品をECサイトで定期的に購入したりする人。

- 人的・知的な関わり: 自分の専門スキルや知識を活かして、地域のプロジェクトにリモートで参加したり、アドバイスを送ったりする人。

- 情報的な関わり: その地域のファンとして、SNSで魅力を発信したり、地域の情報を常にチェックしたりする人。

- 物理的な関わり: 週末や休暇を利用して頻繁に地域を訪れ、農作業の手伝いや祭りの運営に参加する人。

このように、関係人口は非常に幅広く、流動的な概念です。地域に対する関与の度合いも、ライトなファン層から、深くコミットするコアなサポーター層まで様々です。重要なのは、住民票を移すことなく、また単なる観光客として消費するだけでもなく、地域社会の一員として「自分ごと」として捉え、自発的かつ継続的に関わろうとする姿勢です。この「第三の人口」とも言える存在が、人口減少に悩む地域にとって新たな希望の光として期待されています。

関係人口に当てはまるのはどんな人?

関係人口の定義は幅広いものですが、具体的な人物像をイメージすることで、より理解が深まります。ここでは、関係人口に当てはまる人々の典型的なシナリオをいくつかご紹介します。

シナリオ1:週末農業を楽しむITエンジニアのAさん

都市部のIT企業で働くAさんは、平日は多忙な日々を送っていますが、週末は電車で1時間半ほどの郊外の農村地域に通っています。きっかけは、自治体が主催した「農業体験イベント」でした。そこで出会った農家の方の人柄と、土に触れる楽しさに魅了され、今では特定の農家の「サポーター」として、月2回のペースで農作業を手伝っています。Aさんは農作業の対価として新鮮な野菜をもらうだけでなく、地域のイベントにも顔を出すようになり、地元の人々との交流を楽しんでいます。Aさんは住民ではありませんが、地域にとって貴重な労働力であり、都市と農村をつなぐ存在です。

シナリオ2:故郷の魅力を発信するデザイナーのBさん

地方都市出身のBさんは、進学を機に上京し、現在は東京でフリーランスのデザイナーとして活動しています。彼女は故郷を離れてはいますが、愛着は強く、帰省するたびに地元の美しい風景や美味しい食べ物を写真に撮り、自身のInstagramやブログで発信し続けています。その投稿がきっかけで、Bさんのフォロワーが実際にその地域を訪れることもありました。さらにBさんは、地元の小さな菓子店から依頼を受け、オンラインで打ち合わせを重ねながら、商品のパッケージデザインをリニューアルしました。Bさんは物理的に離れていても、情報発信と専門スキルで故郷に貢献する、典型的な関係人口です。

シナリオ3:ワーケーションで地域課題に関わるCさん

フリーランスのコンサルタントであるCさんは、リモートワークが中心のため、気分転換を兼ねて全国各地で「ワーケーション」を実践しています。ある海辺の町に1ヶ月滞在した際、コワーキングスペースで地元の観光協会の人々と知り合いました。話をするうちに、観光客が減少しているという課題を知り、Cさんは自身のマーケティングの知見を活かして、SNSを活用した新たなプロモーション戦略を提案。滞在期間中、協会のメンバーと週1回のミーティングを行い、具体的な実行計画の策定を支援しました。Cさんの関わりは短期間でしたが、外部の専門的な視点をもたらし、地域の課題解決に直接的に貢献しました。

シナリオ4:クラウドファンディングで酒蔵を支援するDさん

日本酒が趣味のDさんは、ある日SNSで、経営難に陥っている小さな酒蔵がクラウドファンディングで支援を募集しているのを見つけました。その酒蔵の歴史や酒造りへのこだわりに感銘を受けたDさんは、プロジェクトに支援し、返礼品として限定酒を受け取りました。それ以来、Dさんはその酒蔵のファンになり、新商品が出るたびに購入するだけでなく、友人にもその美味しさを勧めています。年に一度開催される蔵開きイベントにも参加し、蔵人や他のファンとの交流を楽しみにしています。Dさんは、資金的な支援から始まり、継続的な消費とコミュニティへの参加を通じて地域と関わる関係人口と言えます。

これらのシナリオからわかるように、関係人口になるための決まった形はありません。大切なのは、その地域に対するポジティブな関心と、「何かしたい」「応援したい」という気持ちです。誰もが、自分の興味やライフスタイルに合わせて、多様な形で関係人口になる可能性を秘めているのです。

関係人口と交流人口・定住人口との違い

「関係人口」という概念をより深く理解するためには、従来から地域政策で用いられてきた「交流人口」と「定住人口」との違いを明確にすることが不可欠です。これら3つの人口は、それぞれ地域との関わり方や時間軸が異なり、互いに補完し合う関係にあります。

| 比較項目 | 関係人口 | 交流人口 | 定住人口 |

|---|---|---|---|

| 定義 | 地域と多様・継続的に関わる地域外の住民 | 観光、レジャー、ビジネス等で一時的に地域を訪れる人々 | 住民票を置き、生活の拠点を地域に持つ人々 |

| 地域との関わり方 | 労働、消費、貢献、応援など多岐にわたる。能動的・主体的。 | 主に観光やレクリエーション活動を通じた消費が中心。受動的。 | 生活全般(就労、納税、消費、コミュニティ活動など)で深く関わる。 |

| 関与の継続性 | 継続的・反復的。長期的な視点での関与を目指す。 | 一時的・非反復的。その場限りの関わりが多い。 | 恒常的。生活の基盤として継続的に関わる。 |

| 具体例 | 週末農業の手伝い、副業でのプロジェクト参画、ふるさと納税リピーター、地域の情報発信者 | 日帰り・宿泊観光客、イベント参加者、出張者 | 地域住民、Iターン・Uターン移住者 |

| 地域へのインパクト | 地域の担い手不足解消、外部知見の導入、将来の移住促進 | 観光消費による短期的な経済効果 | 税収、労働力、コミュニティの担い手としての持続的な貢献 |

この表を踏まえ、それぞれの違いをさらに詳しく見ていきましょう。

交流人口(観光客)との決定的な違いは「関わりの継続性と主体性」です。

交流人口の代表格である観光客は、地域の美しい景色を見たり、美味しいものを食べたり、レジャー施設を楽しんだりすること、つまり「消費」を主な目的として地域を訪れます。その関わりは基本的に一時的で、一度きりで終わることが多いのが特徴です。もちろん、観光客がもたらす経済効果は地域にとって非常に重要ですが、その関係性は受動的であり、地域社会の内部にまで深く入り込むことは稀です。

一方、関係人口は、単なる消費者にとどまりません。地域の課題を「自分ごと」として捉え、その解決のために自らの時間やスキル、情熱を注ぎ込みます。例えば、観光で訪れた地域の祭りが人手不足で存続の危機にあると知った人が、「来年は運営ボランティアとして参加しよう」と決意した瞬間、その人は交流人口から関係人口へと変化します。消費するだけの「お客様」から、共に地域を創る「パートナー」へと意識が転換する点が、最も大きな違いと言えるでしょう。このため、関係人口との関係は一過性ではなく、継続的・反復的になる傾向があります。

定住人口(移住者)との決定的な違いは「生活の拠点の有無」です。

定住人口、すなわち移住者は、住民票をその地域に移し、生活のすべて(仕事、住居、子育て、納税など)を地域内に置く人々です。地域コミュニティの正式な一員として、恒常的に地域社会を支える最も重要な存在です。しかし、現代において、特に都市部でキャリアを築いている人々にとって、移住は非常に大きな決断を伴います。仕事や住居、子どもの教育、人間関係など、乗り越えるべきハードルは決して低くありません。

これに対し、関係人口は生活の拠点を移す必要がありません。現在の住まいや仕事を維持したまま、可能な範囲で地域と関わることができます。 この「ゆるやかな関わり」が可能である点が、関係人口の最大の特徴であり、魅力でもあります。都市部に住みながら週末だけ地域に通う、リモートワークで地方の企業の仕事を手伝う、といった柔軟な関与が可能です。

関係人口は、交流人口と定住人口をつなぐ「架け橋」の役割を担います。

これら3つの人口は、完全に独立しているわけではありません。むしろ、流動的に移行しうる関係にあります。地域活性化の理想的なシナリオの一つは、「交流人口 → 関係人口 → 定住人口」という流れを創出することです。

- ステップ1(交流人口): まずは観光客として地域を訪れ、その魅力に触れる。

- ステップ2(関係人口): 地域のファンになり、何度も訪れるリピーターとなる。やがて、イベントの手伝いや地域のプロジェクトへの参加を通じて、地域の人々との関係性を深めていく。

- ステップ3(定住人口): 関係人口としての活動を通じて、地域での仕事や暮らしの具体的なイメージが湧き、人間関係も構築される。移住への心理的・物理的なハードルが下がり、最終的に移住を決断する。

このように、関係人口は移住の「お試し期間」や「助走期間」としての機能も果たします。いきなり移住を促すのではなく、まずは関係人口として地域との接点を持ち、徐々に関係を深めていくアプローチは、移住後のミスマッチを防ぎ、定着率を高める上でも非常に効果的です。

関係人口という概念の登場により、地域は「0か100か(住むか、住まないか)」という硬直的な発想から脱却し、「10でも20でも、多様な形で関わってくれる人を歓迎する」という柔軟な姿勢を持つことができるようになりました。これが、現代の地域づくりにおいて関係人口が不可欠な存在とされる理由なのです。

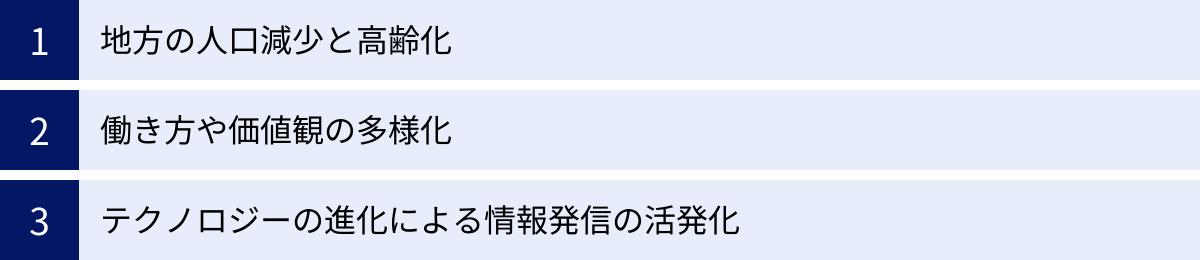

関係人口が注目される3つの背景

なぜ今、「関係人口」という概念がこれほどまでに注目を集めているのでしょうか。その背景には、日本の社会構造や人々の価値観、そしてテクノロジーの進化といった、複合的な要因が深く関わっています。ここでは、関係人口が時代の要請として登場した3つの主要な背景を掘り下げていきます。

① 地方の人口減少と高齢化

関係人口が注目される最も根源的な背景は、日本の地方が直面する深刻な人口問題です。総務省の発表によると、日本の総人口は長期的な減少傾向にあり、特に地方における人口流出と少子高齢化は深刻な事態を招いています。

例えば、多くの地方自治体では、若者世代が就職や進学を機に東京圏などの大都市部へ流出し、そのまま戻ってこないという状況が長年続いています。その結果、地域に残るのは高齢者層が中心となり、社会全体の活力が低下していきます。具体的には、以下のような問題が顕在化しています。

- 担い手不足: 農林水産業や伝統産業の担い手、地域の祭りや消防団といった共同体を維持するための人材が決定的に不足しています。これにより、耕作放棄地が増加したり、守り継がれてきた伝統文化が途絶えたりする危機に瀕しています。

- 社会インフラの維持困難: 人口が減少すると、税収も減少します。これにより、道路や水道、公共交通機関といった生活に不可欠なインフラの維持管理が困難になります。また、商店や診療所、金融機関などが次々と撤退し、住民の生活利便性が著しく低下する「買い物難民」「医療難民」といった問題も発生しています。

- コミュニティの衰退: 地域活動の担い手が減ることで、住民同士のつながりが希薄化し、地域コミュニティそのものが衰退していきます。これは、防災や防犯、高齢者の見守りといった面での機能低下にもつながります。

こうした厳しい現実を前に、多くの自治体はこれまでUターン・Iターンといった「移住・定住」促進策に力を入れてきました。しかし、大都市圏への人口集中という大きな流れを完全に逆転させることは容易ではありません。移住者を増やすだけでは、人口減少のスピードに追いつけないという現実が明らかになる中で、新たな視点が求められるようになりました。

そこで登場したのが関係人口です。住民票を移さなくても、地域外から多様な形で地域を支えてくれる人材は、まさに「救世主」とも言える存在です。たとえ月に数日の関わりであっても、それが積み重なれば、地域の担い手不足を補い、新たな活力を生み出す大きな力となります。「定住人口の増加」という高い目標だけでなく、より現実的で、かつ即効性も期待できる「関係人口の創出・拡大」が、持続可能な地域づくりのための重要な戦略として位置づけられるようになったのです。

② 働き方や価値観の多様化

社会全体の構造変化と並行して、人々の働き方やライフスタイル、そして価値観そのものが大きく変化していることも、関係人口の追い風となっています。特に、「場所にとらわれない働き方」と「社会貢献への意識の高まり」という2つのトレンドが大きく影響しています。

第一に、働き方の革命とも言えるリモートワークやテレワークの普及です。かつては一部のIT企業やフリーランスに限られていた在宅勤務が、新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、多くの業種・職種で当たり前の選択肢となりました。これにより、働く人々は必ずしも会社のオフィスに出勤する必要がなくなり、「どこで働くか」を自由に選べるようになりました。

この変化は、都市に住みながら地方の仕事に関わる「リモート副業」や、リゾート地や地方で仕事をしながら休暇も楽しむ「ワーケーション」といった新しい働き方を可能にしました。都市でのキャリアを中断することなく、地方のプロジェクトに参加したり、自分の専門スキルを地方企業のために活かしたりすることが、技術的にも文化的にも容易になったのです。これは、関係人口という関わり方と非常に親和性が高い働き方です。

第二に、人々の価値観の変化が挙げられます。特にミレニアル世代(1980年代~1990年代半ば生まれ)やZ世代(1990年代後半~2010年代初頭生まれ)といった若い世代を中心に、経済的な豊かさや物質的な所有だけでなく、社会的な意義や自己実現、人とのつながりを重視する傾向が強まっています。

- 社会貢献意欲: 「自分のスキルや時間を、社会のために役立てたい」「営利目的だけでなく、地域課題の解決に貢献したい」という思いを持つ人が増えています。

- 本質的な豊かさの追求: 都市での画一的な消費生活に疑問を感じ、自然豊かな環境での暮らしや、地域の人々との温かい人間関係の中に「本質的な豊かさ」を見出そうとする動きがあります。

- 副業・兼業の解禁: 多くの企業で副業・兼業が認められるようになり、一つの会社に縛られずに複数のキャリアやコミュニティを持つ「パラレルキャリア」を実践する人が増えています。

こうした価値観を持つ人々にとって、関係人口としての活動は、自己実現や社会貢献の欲求を満たす絶好の機会となります。自分の好きな地域を応援し、そこに住む人々と交流することは、本業だけでは得られない充実感や新たな学びをもたらします。このように、個人の側にも「地域と関わりたい」という内発的な動機が生まれていることが、関係人口が広がるための重要な土壌となっているのです。

③ テクノロジーの進化による情報発信の活発化

地方の課題や人々の価値観の変化といった土台の上に、関係人口という概念を現実のものとして花開かせたのが、テクノロジーの爆発的な進化です。特に、インターネットとSNSの普及は、地域と個人の間の距離を劇的に縮めました。

かつて、地方の情報を得る手段は、テレビや新聞、雑誌といったマスメディアや、自治体が発行する広報誌などに限られていました。情報の発信は一部の組織に独占され、受け手は一方的に情報を受け取ることしかできませんでした。

しかし、現代では状況は一変しました。

- SNSによる情報発信の民主化: Instagram、X(旧Twitter)、Facebook、YouTube、TikTokといったSNSを使えば、自治体はもちろん、地域の一個人や小さな商店、NPOなどが、誰でも手軽に、かつダイレクトに地域の魅力を世界中に発信できます。美しい風景、美味しそうな料理、面白い祭り、そして何より「地域で頑張る人々の顔」が、リアルタイムで都市に住む人々のスマートフォンに届くようになりました。これにより、これまで知られていなかった地域の魅力が発見され、共感を呼ぶ機会が飛躍的に増えました。

- オンラインプラットフォームの登場: クラウドファンディングは、地域のプロジェクト(例:古民家カフェの開業、伝統工芸の後継者育成)に対して、不特定多数の個人が共感に基づいて小額から資金提供できる仕組みを確立しました。これは、地域に行けなくても「お金」という形でプロジェクトに参加できる、新しい関係人口の形を生み出しました。また、オンラインサロンや特定のテーマで集うSNSグループは、地理的に離れた人々が共通の関心事(例:特定の地域のファンコミュニティ)でつながり、継続的に情報交換や交流を行うことを可能にしました。

- マッチングサービスの進化: 後述するような、地域と関わりたい個人と、担い手を求める地域を繋ぐ専門のマッチングプラットフォームも数多く登場しています。これにより、「何かしたい」という個人の漠然とした思いと、「手伝ってほしい」という地域の具体的なニーズが、効率的に結びつくようになりました。

これらのテクノロジーは、物理的な距離や時間の制約を超えて、人と地域が繋がるための強力なインフラとなっています。魅力的な情報に触れてファンになり、SNSで「いいね!」を押すライトな関わりから始まり、クラウドファンディングで支援し、やがてはオンラインでプロジェクトに参加する。こうしたデジタル空間での関係性の構築が、物理的な訪問やより深い関与へと繋がっていくのです。

このように、深刻な人口問題という「必要性」、人々の価値観の変化という「動機」、そしてテクノロジーの進化という「手段」の3つが揃ったことこそが、関係人口が現代社会において大きな注目を集めるに至った背景なのです。

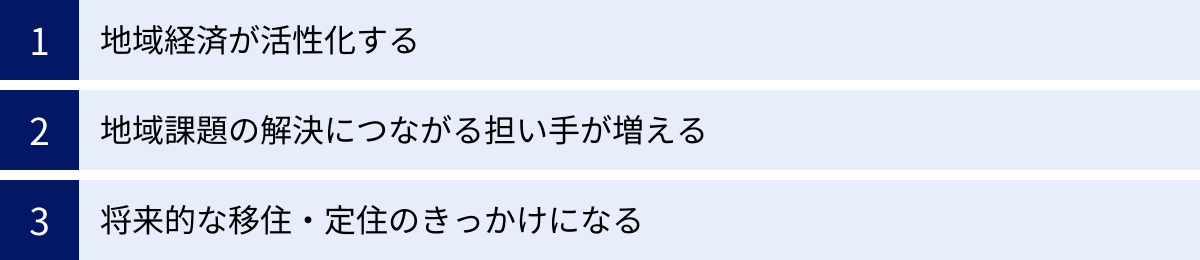

関係人口を創出する3つのメリット

地域が積極的に関係人口の創出・拡大に取り組むことには、計り知れないメリットがあります。それは単に「人の出入りが増える」という表面的な現象にとどまらず、地域経済の活性化、長年の課題解決、そして持続可能な未来への布石という、多岐にわたるポジティブな影響をもたらします。ここでは、関係人口が地域にもたらす3つの大きなメリットを具体的に解説します。

① 地域経済が活性化する

関係人口は、地域に新たな経済的な循環を生み出す強力なエンジンとなります。その効果は、直接的なものから間接的なものまで、様々な形で現れます。

まず、最も分かりやすいのが直接的な消費活動による経済効果です。関係人口は、観光客と同様に、あるいはそれ以上に地域でお金を使います。

- 交通・宿泊・飲食: 地域を訪れる際の交通費、宿泊費、食事代などは、直接的に地域の事業者の売上につながります。特に、何度も地域を訪れるリピーターとなる関係人口は、一過性の観光客よりも年間の総消費額が大きくなる可能性があります。

- 特産品の購入: 地域のファンとなった関係人口は、特産品や工芸品の熱心な消費者となります。滞在中に購入するだけでなく、帰宅後もECサイトなどを通じて継続的に購入してくれる優良顧客になることが多いです。

- イベント・体験プログラムへの参加: 地域が主催する農業体験、ワークショップ、祭りなどの有料イベントに参加することで、地域の収入源となります。

さらに重要なのが、消費にとどまらない、より積極的な経済貢献です。関係人口は、単なる消費者ではなく、「生産者」や「プロモーター」の側面も持ち合わせています。

- ふるさと納税との相乗効果: ふるさと納税は、関係人口の入り口として非常に有効な制度です。返礼品をきっかけにその地域のファンになり、実際に訪れたり、他の特産品を購入したりするようになるケースは少なくありません。関係人口の増加は、ふるさと納税額の増加にも繋がり、自治体の貴重な財源となります。

- 新たなビジネスの創出: 関係人口が持つ外部の視点や専門スキルは、地域に新しいビジネスの種をもたらします。例えば、都市部でマーケティングの仕事をしている関係人口が、地元の農産物を使った新商品の開発や、効果的なオンラインでの販売戦略を提案することがあります。これにより、これまで地域内だけでは生まれなかった高付加価値な商品やサービスが生まれ、地域経済のパイそのものを大きくする可能性があります。

- 販路拡大への貢献: 関係人口は、自身の人的ネットワークやSNSでの発信力を通じて、地域の産品やサービスの「営業マン」「広報担当」の役割を果たしてくれます。彼らが友人・知人に口コミで広めたり、SNSで紹介したりすることで、これまでリーチできなかった新たな顧客層に情報が届き、販路が拡大していくことが期待できます。

このように、関係人口は短期的な消費だけでなく、地域の経済構造そのものを強くし、持続的な成長を促す触媒としての役割を果たすのです。

② 地域課題の解決につながる担い手が増える

人口減少と高齢化が進行する地方にとって、最も深刻な問題の一つが「担い手不足」です。関係人口は、この課題を解決するための貴重な人的リソースとなります。彼らは、地域が抱える様々な困りごとに対して、多様な形で力を貸してくれます。

第一に、「人手」としての貢献です。地域には、恒常的な雇用は必要ないものの、特定の時期やイベントの際に短期的に人手が足りなくなる場面が数多く存在します。

- 農繁期の労働力: 田植えや稲刈り、果物の収穫期など、一時的に多くの人手を必要とする農作業は、関係人口が活躍できる典型的な場面です。

- 祭りやイベントの運営: 伝統的な祭りの準備や当日の運営、地域活性化イベントのスタッフなど、地域住民だけでは手が回らない部分をサポートします。

- インフラの維持管理: 地域の清掃活動、遊歩道の整備、獣害対策の柵の設置など、地域環境を維持するための共同作業に参加します。

- 空き家・空き店舗の改修: 増え続ける空き家を、DIYのスキルを持つ関係人口が参加して再生し、ゲストハウスやコミュニティスペースとして活用するプロジェクトなども増えています。

第二に、さらに重要なのが「専門知識(スキル)」の提供です。関係人口には、都市部で様々な専門分野のキャリアを積んだ人材が豊富にいます。彼らが持つスキルは、地域が内部だけで確保するのが難しい貴重な資産です。

- ビジネススキル: デザイナー、エンジニア、マーケター、コンサルタント、会計士といった専門家が、副業やプロボノ(専門知識を活かしたボランティア活動)として、地域の中小企業の経営改善や、NPOの組織運営を支援します。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進: ITに詳しい関係人口が、地域の商店にオンラインショップの導入を支援したり、自治体の行政手続きのデジタル化についてアドバイスしたりします。

- 広報・情報発信: クリエイティブ系のスキルを持つ関係人口が、地域の魅力を伝える洗練されたウェブサイトやパンフレット、動画を制作することもあります。

第三に、「新しい視点」の導入です。長年その地域に住んでいると、当たり前すぎて魅力に気づかなかったり、旧来のやり方から抜け出せなくなったりすることがあります。関係人口は「よそ者・わか者」の新鮮な視点から、地域住民が気づかなかった新たな魅力や価値を発見してくれます。また、「なぜこの作業はこんなに非効率なのですか?」といった素朴な疑問が、業務改善や新しいアイデアが生まれるきっかけになることも少なくありません。

このように、関係人口は単なる労働力ではなく、専門知識や新しい視点という無形の資産をもたらし、地域の課題解決能力そのものを向上させてくれるのです。

③ 将来的な移住・定住のきっかけになる

多くの自治体にとって、最終的な目標は依然として定住人口の増加です。関係人口の創出は、この最終目標に至るための、極めて有効で現実的なステップとなります。

移住は、人生における非常に大きな決断です。特に縁もゆかりもない土地への移住(Iターン)には、多くの不安がつきまといます。「仕事は見つかるだろうか」「地域に馴染めるだろうか」「生活環境は自分に合っているだろうか」。こうした不安が、移住への一歩をためらわせる大きな要因となっています。

関係人口としての関わりは、この移住へのハードルを劇的に下げる「お試し期間」として機能します。

- ミスマッチの防止: 定期的に地域を訪れ、様々な活動に参加する中で、その地域の気候や風土、人間関係、生活の利便性などを、身をもって体験できます。これにより、移住後に「こんなはずじゃなかった」というミスマッチが起こるリスクを大幅に減らすことができます。

- 人間関係の構築: 関係人口として活動する中で、地域の人々と顔見知りの関係を築くことができます。移住する前に、すでに地域に友人や知人がいるという状態は、精神的な安心感に大きく繋がります。困った時に相談できる人がいることは、移住後のスムーズな定着を強力に後押しします。

- 仕事や起業の足がかり: 地域のプロジェクトに参加したり、地元企業の手伝いをしたりする中で、その地域での仕事の可能性を探ることができます。自分のスキルが地域でどのように活かせるか、どんなニーズがあるかを具体的に知ることで、移住後の就職や起業のイメージが明確になります。関係人口としての活動が評価され、地域企業からスカウトされるケースもあります。

いきなり「移住しませんか?」と呼びかけるのではなく、「まずは気軽に遊びに来ませんか?」「週末だけ手伝ってくれませんか?」と誘うことで、地域との接点が生まれます。その「ゆるやかな関わり」を続ける中で、地域への愛着が深まり、信頼関係が醸成され、やがてその中から「この地域に住みたい」と考える人が自然に現れてくる。関係人口は、いわば移住・定住というゴールへの滑走路の役割を果たすのです。

さらに、完全な移住だけでなく、「二拠点生活(デュアルライフ)」や「多拠点生活」といった、より柔軟なライフスタイルへの発展も期待できます。関係人口は、都市と地方の間に新たな人の流れを生み出し、日本の人口配置のあり方そのものを変革する可能性を秘めているのです。

関係人口を創出する際の3つのデメリット・課題

関係人口は地域に多くのメリットをもたらす一方で、その創出と維持は決して簡単なことではありません。むしろ、安易な期待だけで進めると、かえって地域の負担が増えたり、思わぬ摩擦が生じたりする可能性もあります。成功のためには、事前にデメリットや課題を正確に認識し、対策を講じることが不可欠です。ここでは、関係人口創出に取り組む地域が直面しがちな3つの大きな壁について解説します。

① 地域側の受け入れ体制の整備が必要になる

「関係人口に来てほしい」と願うだけでは、人は集まりませんし、定着もしません。意欲ある地域外の人々を温かく迎え入れ、彼らが活動しやすい環境を整える「受け入れ体制の整備」が不可欠であり、これが最初の大きな課題となります。

まず、物理的なインフラの整備が求められます。

- 滞在拠点: 週末や数日間にわたって滞在する関係人口のために、手頃な価格で利用できる宿泊施設が必要です。既存の旅館やホテルだけでなく、空き家を改修したゲストハウスや、短期滞在型のお試し移住住宅などが有効です。

- 活動拠点: リモートワークやワーケーションで訪れる人々のためには、快適なWi-Fi環境を備えたコワーキングスペースや、気軽に立ち寄って作業ができるカフェなどが重要になります。

- 交通手段: 公共交通機関が不便な地域では、滞在中の移動手段の確保が課題となります。カーシェアリングやレンタサイクルの導入、住民による送迎サポート体制などが考えられます。

次に、物理的なインフラ以上に重要なのが、人的・組織的なソフト面の体制整備です。

- コーディネーターの不在: 関係人口として地域に関わりたい個人と、人手を求める地域内の団体や個人とを繋ぐ「ハブ」となる存在、すなわちコーディネーターが極めて重要です。しかし、多くの場合、こうした役割を担う専門人材が地域にいません。行政の担当者が兼務しているケースも多いですが、片手間では十分なサポートは困難です。このコーディネーター役が不在だと、せっかく地域に興味を持ってくれた人がいても、どこに連絡すればいいのか、何から始めればいいのか分からず、機会を逃してしまいます。

- 情報の一元化不足: 地域に関わるための情報が、行政のウェブサイト、観光協会のパンフレット、個別のNPOのSNSなど、バラバラに発信されているケースが散見されます。関係人口になりたい人にとって、これらの情報を自分で探し集めるのは大きな負担です。関われるプロジェクトやイベント、地域の基本情報などを一元的にまとめたポータルサイトや相談窓口の設置が求められます。

- 財源の確保: 受け入れ体制の整備には、当然ながら資金が必要です。コーディネーターの人件費、施設の改修費、情報発信のための費用などをどう捻出するかは、特に財政が厳しい自治体にとっては深刻な問題です。国の補助金などを活用しつつも、持続可能な財源確保の仕組みを考える必要があります。

「おもてなし」の気持ちは重要ですが、それだけでは不十分です。関係人口がスムーズに、かつ効果的に活動できるための戦略的な基盤整備がなければ、せっかくの取り組みも空振りに終わってしまうリスクがあります。

② 地域住民との関係構築が難しい場合がある

関係人口の取り組みが、行政や一部の地域リーダーだけで盛り上がってしまい、一般の地域住民との間に温度差や溝が生まれてしまうことは、非常によくある課題です。外部から来た関係人口と、昔からその土地で暮らしてきた地域住民との間で、良好な関係を築くことは、丁寧なコミュニケーションと配慮がなければ困難です。

- 「よそ者」への警戒心: 特に閉鎖的なコミュニティでは、外部から来た人々に対して無意識の警戒心や排他的な感情を抱くことがあります。「都会の人が気まぐれで来ているだけだろう」「地域をかき乱されるのではないか」といったネガティブな見方をされることも少なくありません。

- 価値観の衝突: 関係人口は、効率性や新しいやり方を重視する傾向がありますが、地域住民は長年続いてきた伝統や慣習を大切にしたいと考えている場合があります。この価値観の違いが、些細なことから大きな対立に発展する可能性があります。例えば、祭りの準備の進め方一つをとっても、意見が衝突することがあります。

- コミュニケーション不足による誤解: 関係人口が良かれと思って起こした行動が、地域にとっては迷惑になってしまうケースもあります。例えば、地域のルールを知らずに私有地に立ち入ったり、ゴミ出しのルールを守らなかったりすることなどです。こうした小さなすれ違いが積み重なると、地域住民の不満が高まります。

- 受益者の偏り: 関係人口との交流によってメリットを享受できるのが、特定の事業者や団体に限られてしまうと、「一部の人だけが得をしている」という不公平感が地域内に生まれる可能性があります。そうなると、取り組みへの協力が得られなくなり、地域全体での活動が停滞してしまいます。

これらの問題を避けるためには、関係人口を「お客様」や「助っ人」として一方的に扱うのではなく、地域住民と「対等なパートナー」であるという意識を醸成することが重要です。

そのためには、行政やコーディネーターが間に入り、双方の橋渡しを丁寧に行う必要があります。関係人口を受け入れることのメリットを地域住民に事前にしっかりと説明し、理解と合意を得ること。関係人口と地域住民が気軽に交流できる懇親会やワークショップを企画すること。トラブルが発生した際の相談窓口を設けること。こうした地道な努力を通じて、互いの文化や価値観を尊重し合える信頼関係を築いていくプロセスが不可欠です。

③ 継続的な関係を築く仕組みづくりが求められる

関係人口との関わりで最も難しいのが、その関係を一過性のものに終わらせず、いかにして継続させていくかという点です。多くの地域で、鳴り物入りで始めたイベントが一度きりで終わってしまったり、最初は熱心に通ってくれていた人がいつの間にか来なくなってしまったりという課題に直面しています。

- 「イベント疲れ」とマンネリ化: 単発の体験イベントを繰り返すだけでは、参加者は次第に飽きてしまいます。また、受け入れ側も毎回同じ準備に追われ、疲弊してしまう「イベント疲れ」に陥りがちです。参加者が徐々にステップアップし、より深く関与できるようなプログラム設計が必要です。

- フォローアップの欠如: イベントが終わった後、参加者に対して何のアプローチもしなければ、関係はそこで途切れてしまいます。参加者が帰った後も、彼らの関心をつなぎとめるための工夫がなければ、次の来訪にはつながりません。

- 貢献へのフィードバック不足: 関係人口が地域のために時間やスキルを提供してくれても、それに対する感謝やフィードバックがなければ、彼らのモチベーションは低下します。「自分の活動は、本当に地域の役に立っているのだろうか」という不安を感じさせてはいけません。

- コミュニティの不在: 個々の参加者が地域と「点」で繋がっているだけでは、関係は脆弱です。参加者同士が横で繋がったり、地域住民と混ざり合ったりする「コミュニティ」が形成されることで、関係はより強く、持続的なものになります。

これらの課題を克服し、継続的な関係を築くためには、戦略的な「コミュニティマネジメント」の視点が求められます。

具体的には、参加者限定のSNSグループやメーリングリストを作成し、活動報告や次回のイベント案内などを定期的に発信すること。参加者の貢献を可視化し(例えばウェブサイトで活動の様子を紹介するなど)、地域からの「ありがとう」という感謝の気持ちをきちんと伝えること。初級者向けの体験プログラムから、中級者向けのプロジェクト参加、上級者向けのリーダー育成へと続くような、関係性の深化を促す「育成ラダー(はしご)」を設計することなどが有効です。

一度きりの「お祭り」で終わらせず、地域と人々が共に成長していく持続可能な「運動」にしていく。そのためには、長期的な視点に立った仕組みづくりへの投資と努力が不可欠なのです。

関係人口を増やすための4つのポイント

関係人口の創出・拡大を成功させるためには、闇雲に施策を打つのではなく、戦略的なアプローチが求められます。地域の魅力を効果的に伝え、参加のハードルを下げ、地域全体で温かく迎え入れ、そして一度生まれた関係を大切に育んでいく。この一連の流れを意識することが重要です。ここでは、関係人口を増やすために押さえておきたい4つの重要なポイントを解説します。

① 地域の魅力や課題を積極的に発信する

すべての始まりは、まず地域に興味を持ってもらうことです。そのためには、地域側から積極的に情報を発信し、潜在的な関係人口候補者に「この地域、面白そうだな」「何か関わってみたい」と思わせる必要があります。情報発信においては、何を、どのように伝えるかが鍵となります。

何を伝えるか:「キラキラ」だけでなく「ザラザラ」も見せる

多くの自治体は、観光パンフレットのように「美しい景色」「美味しい食べ物」「素晴らしい伝統文化」といった、いわゆる「キラキラ」した魅力の発信に偏りがちです。もちろん、こうしたポジティブな情報を伝えることは重要ですが、それだけでは共感を呼ぶには不十分な場合があります。

むしろ、「担い手不足で祭りが存続の危機です」「耕作放棄地が増えて困っています」「空き家を活用してくれるアイデアを募集しています」といった、地域が抱えるリアルな「ザラザラ」した課題を正直にオープンにすることが、人々の心を動かすことがあります。なぜなら、課題は「関わる余地」や「貢献の機会」を意味するからです。「助けが必要だ」というメッセージは、単なる魅力の紹介よりも、「自分が何とかしたい」という当事者意識や使命感を引き出す強い力を持っています。

どのように伝えるか:ターゲットを意識し、ストーリーで語る

情報発信は、誰に届けたいのか(ターゲット)を明確にし、そのターゲットが普段利用しているメディアを選択することが重要です。例えば、若者層にアプローチしたいならInstagramのリール動画やTikTok、ビジネスパーソンに専門スキルでの貢献を呼びかけたいならnoteやFacebookなどが有効でしょう。

そして、単なる情報の羅列ではなく、「人」にフォーカスしたストーリーテリングを心がけることが共感を生む秘訣です。地域で奮闘するキーパーソンの想いや、Uターンして新しい挑戦を始めた若者の物語、伝統を守り続ける職人の情熱などを伝えることで、情報は単なるデータから、感情を揺さぶる生きたメッセージへと変わります。「この人に会ってみたい」「この人たちと一緒に何かをしたい」と思わせることが、関係人口創出の第一歩となります。

② 参加のハードルを下げ多様な関わり方を提案する

地域に興味を持ってくれた人に対して、「さあ、プロジェクトに参加してください!」といきなり高いハードルを提示しては、多くの人が尻込みしてしまいます。重要なのは、「これなら私にもできそう」と思えるような、多様で段階的な関わり方の選択肢(メニュー)を用意することです。

関わり方は、「時間」「場所」「スキル」「お金」といった様々な切り口でデザインできます。

- 時間による関わり:

- 超ライト層向け: オンラインイベントへの1時間参加、アンケートへの回答。

- ライト層向け: 1日だけの農作業体験、週末のイベントボランティア。

- ミドル層向け: 月1回の定例会議への参加、数ヶ月間のプロジェクトへのコミット。

- 場所による関わり:

- オンライン完結型: リモートでの会議参加、ウェブサイトのコンテンツ作成、SNS運用サポート。

- 現地訪問型: ワーケーションでの滞在、短期のボランティア活動。

- ハイブリッド型: 基本はオンラインで関わりつつ、重要な局面では現地を訪問する。

- スキルによる関わり:

- 専門スキル: デザイン、プログラミング、マーケティング、財務などの専門知識を活かした貢献。

- 汎用スキル: 文章作成、写真撮影、イベント運営、コミュニケーション能力など、誰もが持つスキルを活かせる場を用意する。

- スキル不要: 草むしり、荷物運び、受付など、誰でもできる単純作業。

- お金による関わり:

- ふるさと納税での寄付。

- クラウドファンディングでの支援。

- 地域の特産品を購入する「応援消費」。

このように、関わり方の「お品書き」を豊富に用意し、参加者が自分の状況や意欲に合わせて自由に選べるようにすることで、最初の小さな一歩を踏み出しやすくなります。そして、ライトな関わりから始めた人が、徐々に地域との関係を深め、よりコミットメントの高い活動へとステップアップしていけるような導線を設計することが理想です。

③ 地域全体で受け入れ体制を整える

せっかく意欲ある関係人口が来てくれても、地域側の受け入れ体制が整っていなければ、彼らは戸惑い、力を発揮できず、やがて離れていってしまいます。関係人口を定着させるためには、地域が一丸となった「ウェルカム」な体制づくりが不可欠です。

- キーパーソン(コーディネーター)の配置: 前述の通り、関係人口と地域をつなぐ「ハブ」となるコーディネーターの存在は極めて重要です。彼らは、関係人口からの相談に乗ったり、適切な活動を紹介したり、地域住民との間を取り持ったりする役割を担います。行政職員だけでなく、NPOのスタッフや地域おこし協力隊、民間の事業者がこの役割を担うこともあります。このキーパーソンの質が、プロジェクトの成否を左右すると言っても過言ではありません。

- 地域住民との合意形成: 関係人口の受け入れは、行政や一部のリーダーだけで進めるべきではありません。事前に地域住民向けの説明会などを開催し、関係人口を受け入れる目的やメリット、起こりうる課題などを共有し、地域全体の理解と協力を得ることが重要です。「なぜ、今、外部の力が必要なのか」を丁寧に説明し、住民の不安や疑問に答えるプロセスを省略してはいけません。

- 交流の「場」づくり: 関係人口と地域住民が、意図せずとも自然に出会い、交流できるような物理的な「場」を創出することも有効です。例えば、誰もが気軽に立ち寄れるコミュニティカフェ、コワーキングスペース、シェアキッチン付きのゲストハウスなどがその役割を果たします。こうした場で生まれる何気ない会話から、新たな協力関係が生まれることも少なくありません。

- 「オール地域」での連携: 行政、NPO、民間企業、商工会、農協、地域コミュニティなどが、それぞれの役割分担をしながら連携する「プラットフォーム型」の推進体制を構築することが理想です。行政は財政支援や制度設計、NPOはコーディネートや企画運営、民間企業は活動の場の提供や雇用の創出、といったように、それぞれの強みを活かして協力することで、より強力で持続可能な取り組みが可能になります。

④ 継続的な関係を築くための仕組みを作る

一度生まれた関係を「線」に、そして「面」へと広げていくためには、戦略的な仕組みづくりが必要です。一過性のイベントで満足せず、長期的な視点で関係性を育むための仕掛けを考えましょう。

- 継続的なコミュニケーション: イベントが終わった後も、ニュースレターやSNSグループなどを通じて、地域の最新情報や活動報告を定期的に届けましょう。「あのプロジェクト、どうなったかな?」という参加者の関心を途切れさせないことが重要です。

- 貢献の可視化と感謝の伝達: 参加者の活動内容や、それによって地域にもたらされたポジティブな変化を、ウェブサイトや広報誌などで積極的に紹介しましょう。自分の貢献が認められ、地域から「ありがとう」と感謝される経験は、次の活動への強いモチベーションになります。貢献度に応じた称号(例:「〇〇村公式アンバサダー」)などを与えるゲーミフィケーションの要素を取り入れるのも面白い試みです。

- コミュニティの醸成: 地域と参加者が1対1で繋がるだけでなく、参加者同士が横で繋がる機会を創出することが、関係を長続きさせる秘訣です。参加者限定のオンライン交流会を開いたり、プロジェクトをチーム制にしたりすることで、仲間意識が芽生えます。「あの人に会いたいから、また地域に行こう」という動機が生まれれば、関係はより強固になります。

- ステップアップの機会提供: ライトな関わりから始めた人が、より深くコミットしていけるようなキャリアパスを設計します。例えば、「体験者」→「サポーター」→「プロジェクトメンバー」→「プロジェクトリーダー」といったように、参加者の意欲と成長に合わせて役割と責任を高めていけるような仕組みがあれば、関係人口は地域にとってなくてはならない中核人材へと育っていく可能性があります。

これらの4つのポイントは、どれか一つだけを行えばよいというものではありません。情報発信から受け入れ、そして関係の継続まで、これらを一つのサイクルとして捉え、総合的に取り組んでいくことが、関係人口を増やし、地域を元気にするための王道と言えるでしょう。

関係人口の創出・拡大に向けた国の取り組み

関係人口の重要性は、個々の自治体レベルだけでなく、国全体のアジェンダとしても認識されています。特に、地方創生を所管する総務省は、関係人口の創出・拡大を重要な政策の柱と位置づけ、全国の自治体の取り組みを後押しするための様々な支援策を展開しています。ここでは、その代表的な2つの取り組みを紹介します。

関係人口創出・拡大のためのモデル事業

国は、全国の自治体が関係人口創出に取り組む際の指針となるような先進的な事例を創出するため、「関係人口創出・拡大のためのモデル事業」を実施しています。これは、意欲ある自治体や団体が提案する関係人口創出に関するプロジェクトを公募し、優れたものに対して財政的な支援や専門家によるアドバイスを行うものです。

事業の目的と内容

このモデル事業の主な目的は、多様な形で地域に関わる人々の「すそ野」を広げることです。単に人を集めるだけでなく、地域課題の解決や地域資源の活用に繋がるような、質の高い関係性を構築する取り組みが重視されます。

総務省の資料によると、支援の対象となる事業は、例えば以下のような類型に分けられます。

- 地域課題解決型: 特定の地域課題(例:担い手不足、空き家問題、防災など)をテーマに設定し、その解決に関心を持つ関係人口を募集し、協働でプロジェクトを推進する事業。

- 地域資源活用型: 地域の魅力的な資源(例:伝統産業、農産物、自然景観)を活かした新たな商品開発やサービス創出を、関係人口のスキルやアイデアを取り入れながら行う事業。

- スキルマッチング型: 都市部の人材が持つ専門スキル(IT、デザイン、マーケティング等)と、それを求める地域の企業や団体とをマッチングさせ、副業・兼業といった形で継続的に関わるモデルを構築する事業。

モデル事業がもたらす効果

国がこのようなモデル事業を推進することには、いくつかの重要な狙いがあります。

- 成功事例の創出と横展開: 財政的な支援を行うことで、自治体は通常予算では難しいような挑戦的なプロジェクトに取り組むことができます。そこで生まれた成功事例やノウハウは、全国の他の自治体が関係人口創出に取り組む際の貴重な参考資料となります。

- ノウハウの蓄積と共有: 事業の実施を通じて得られた知見(何が成功し、何が失敗したか)は、国によって集約・分析され、ガイドラインや手引書といった形で全国に共有されます。これにより、各自治体がゼロから手探りで始める必要がなくなり、取り組み全体のレベルアップが図られます。

- 機運の醸成: 国が積極的に関係人口創出を支援する姿勢を示すことで、全国の自治体に対して「関係人口は重要だ」というメッセージを発信し、取り組みへの機運を高める効果があります。

具体的な採択事例として、例えば「過疎地域の空き家群を、都市部のクリエイターが滞在制作できるアートレジデンスとして再生するプロジェクト」や、「地元の酒蔵と都市部のマーケターが連携し、若者向けの新しい日本酒を開発・販売するプロジェクト」といったものが考えられます。国はこうしたモデル事業を通じて、関係人口創出の「型」を示し、全国への普及を加速させているのです。

参照:総務省 報道資料 等

関係人口ポータルサイトの運営

情報をいかにして届けるかは、関係人口創出における重要な課題です。地域に関心を持つ個人にとっても、「どこで、どんな関わり方ができるのか」という情報を見つけるのは容易ではありません。この情報格差を解消するために、総務省は「関係人口ポータルサイト」を開設・運営しています。

ポータルサイトの役割と機能

このポータルサイトは、関係人口に関するあらゆる情報を一元的に集約し、地域と関わりたい人々と、担い手を求める地域とを繋ぐ「全国版のマッチングプラットフォーム」としての役割を担っています。

サイトには、主に以下のようなコンテンツが掲載されています。

- 全国の取り組み事例紹介: 全国各地の自治体や団体が実施している関係人口創出のユニークな取り組みが、豊富な写真やインタビューと共に紹介されています。利用者は、これらの事例を見ることで、多様な関わり方の存在を知り、自分の興味に合った地域やプロジェクトを見つけるヒントを得ることができます。

- イベント・募集情報: 全国の自治体等が開催する体験イベントや、募集中のプロジェクト、ボランティア情報などが一覧で掲載されています。エリアや関心のあるテーマ(農業、子育て、ITなど)で検索できるため、利用者は自分に合った機会を効率的に探すことができます。

- 関係人口の基礎知識: 「関係人口とは何か」という基本的な定義から、メリット、関わり方のステップまで、初心者にも分かりやすく解説したコンテンツが用意されています。これにより、関係人口という概念そのものの理解促進を図っています。

- 自治体向け情報: 関係人口創出に取り組む自治体の担当者向けに、国の支援制度や先進事例のノウハウなどをまとめた情報も提供されており、自治体側のレベルアップも支援しています。

ポータルサイトの意義

このポータルサイトが存在することの意義は非常に大きいと言えます。

第一に、情報の非対称性の解消です。個人は、このサイトを見るだけで全国の情報を網羅的に把握でき、自治体は、自らの取り組みを全国にアピールする場を得ることができます。

第二に、「関わりたい」という思いの受け皿となることです。地方創生に漠然とした興味を持つ人が、このサイトを訪れることで、その思いを具体的なアクションに移すきっかけを掴むことができます。「まずはどんなことができるのか見てみよう」というライトな動機に応える入り口として機能しているのです。

国が主導してこのような中立的で網羅的なプラットフォームを提供することで、情報発信力に乏しい小さな自治体にも光が当たり、全国どこでも関係人口創出のチャンスが生まれる環境が整備されつつあります。 関係人口になりたい、または増やしたいと考える個人・自治体の双方にとって、このポータルサイトはまず最初に訪れるべき場所と言えるでしょう。

参照:総務省 関係人口ポータルサイト

関係人口の創出に役立つおすすめサービス3選

国の取り組みに加え、民間企業も関係人口の創出・拡大を支援する多様なサービスを展開しています。これらのサービスを活用することで、個人はより手軽に自分に合った地域やプロジェクトを見つけることができ、自治体は効率的にターゲットとなる人材にアプローチできます。ここでは、特に注目度の高い3つのサービスを、それぞれの特徴と共に紹介します。

| サービス名 | 運営会社 | 特徴 | 主なターゲット層 | 登録者側の料金 |

|---|---|---|---|---|

| SMOUT(スマウト) | 株式会社カヤック | 自治体からのスカウトが届く「スカウト型」マッチング。 | 自分のスキルを活かしたい人、自分に合う地域が分からない人。 | 無料 |

| TURNS(ターンズ) | 株式会社第一プログレス | 質の高い記事コンテンツとリアルイベントが強みのメディア。 | 地方暮らしや移住に関心がある情報収集段階の人。 | (Web閲覧は無料) |

| 複業クラウド | 株式会社Another works | 自治体の「複業人材」公募が多数掲載。スキル特化型。 | 専門スキルを活かして地域貢献したいビジネスパーソン。 | 無料 |

① SMOUT(スマウト)

SMOUTは、「面白法人カヤック」として知られる株式会社カヤックが運営する、移住・関係人口に特化したマッチングプラットフォームです。最大の特徴は、個人がプロフィールを登録しておくと、それを見た全国の自治体や地域企業から「うちの地域に合いそう!」というスカウトが届く「逆求人型(スカウト型)」の仕組みを採用している点です。

サービスの特徴とメリット

従来の求人サイトのように個人が膨大な情報の中から探すのではなく、地域側からアプローチしてくれるため、「自分から探すのは大変だけど、良いご縁があれば関わってみたい」という受け身の姿勢の人でも、思わぬ出会いが生まれる可能性があります。

プロフィールには、居住地や年齢といった基本情報だけでなく、「興味のあること」(例:農業、DIY、コミュニティづくり)や「できること」(例:Webデザイン、企画・PR、料理)などを詳しく登録できます。このプロフィールを充実させることが、効果的なスカウトを受け取るための鍵となります。

自治体側は、募集したいプロジェクトの内容(例:「古民家を改修する大工さん募集!」「特産品のPRを手伝ってくれるマーケター募集!」)を掲載し、登録者のプロフィールを検索して、プロジェクトに合いそうな人材に直接メッセージを送ります。

どんな人におすすめか

- 自分のスキルや経験が、どの地域で、どのように求められているのかを知りたい人。

- 能動的に地域を探す時間はないが、声がかかれば検討したいと考えている人。

- まだ具体的な移住先は決まっていないが、様々な地域からのアプローチを受けて比較検討したい人。

SMOUTは、個人の潜在的な可能性と、地域の具体的なニーズを可視化し、マッチングさせることで、新しい関係人口の形を創出しているサービスと言えます。

参照:SMOUT 公式サイト

② TURNS(ターンズ)

TURNSは、株式会社第一プログレスが運営する、「ローカルなヒト・コト・モノ・シゴトをマッチングし、未来の選択肢を提案する」ことを掲げるメディアプラットフォームです。ウェブマガジン、雑誌、そしてリアル・オンラインのイベントという3つの柱で展開しています。

サービスの特徴とメリット

TURNSの最大の強みは、質の高いコンテンツによる「動機付け」と、イベントによる「リアルな接点」の提供です。

- ウェブマガジン・雑誌: 先輩移住者や関係人口として活躍する人々のリアルなインタビュー記事、各地域の魅力や暮らしの情報を深く掘り下げた特集記事が豊富です。単なる情報の羅列ではなく、一つひとつの記事がストーリーとして作り込まれており、読者の「地方でこんな暮らしをしてみたい」「こんな風に地域と関わってみたい」という憧れや動機を掻き立てます。

- イベント「TURNSのがっこう」: 全国の自治体や地域企業が一堂に会する大規模な移住相談会や、特定のテーマに絞った小規模なオンラインセミナーなどを頻繁に開催しています。これにより、記事を読んで興味を持った地域の担当者と直接話を聞いたり、質問したりする機会を得ることができます。

どんな人におすすめか

- まだ具体的な地域は決まっておらず、様々な地域の情報に触れてみたい情報収集段階の人。

- 移住や関係人口のロールモデルとなるような、先輩の実体験やリアルな声を知りたい人。

- オンラインの情報だけでなく、直接会って話を聞くことで、地域の雰囲気や人柄を感じたい人。

TURNSは、関係人口になる前の「0→1」のフェーズ、つまり興味・関心を醸成する段階にいる人々を力強くサポートし、次のアクションへと導いてくれる存在です。

参照:TURNS 公式サイト

③ 複業クラウド

複業クラウドは、株式会社Another worksが運営する、複業(副業)に特化したマッチングプラットフォームです。その大きな特徴は、民間企業の複業案件だけでなく、全国の自治体が行政課題の解決のために専門スキルを持つ「複業人材」を公募するプロジェクトが多数掲載されている点です。

サービスの特徴とメリット

このサービスは、特に自分の専門性を活かして社会貢献・地域貢献をしたいと考えるビジネスパーソンにとって、非常に魅力的なプラットフォームとなっています。自治体は、例えば以下のような専門人材を募集しています。

- DX推進アドバイザー: 自治体の業務効率化やデジタル化を支援する。

- 広報・PR戦略アドバイザー: 地域の魅力発信やシティプロモーション戦略を立案・実行する。

- 観光戦略プロデューサー: 新たな観光コンテンツの開発やインバウンド誘致を支援する。

- 産業振興コーディネーター: 地元企業の経営支援や新事業創出をサポートする。

多くの案件がリモートワーク中心で、月数回程度のオンラインミーティングで関われるものが多いため、都市部での本業を続けながら、地方行政に直接的に関与することが可能です。報酬は、無報酬のプロボノ型から、有償の業務委託型まで様々です。

どんな人におすすめか

- マーケティング、IT、デザイン、広報、コンサルティングなどの専門スキルを持っているビジネスパーソン。

- 漠然とした地域貢献ではなく、自分の専門性を活かして具体的な成果を出したいと考えている人。

- 民間企業での経験を、行政という異なるフィールドで試してみたい、スキルアップしたいと考えている人。

複業クラウドは、関係人口の中でも特に「スキル提供」という形での高度な関わり方を実現し、行政と民間の人材交流を促進する画期的なサービスと言えるでしょう。

参照:複業クラウド 公式サイト

これらのサービスは、それぞれに特徴があり、ターゲットとする層も異なります。自分の現在の状況や関心の度合いに合わせて、これらのプラットフォームを賢く使い分けることが、理想の地域との出会いにつながる第一歩となります。

まとめ

本記事では、「関係人口」という現代の地域づくりにおける重要なキーワードを、多角的な視点から深掘りしてきました。

関係人口とは、移住した「定住人口」でも、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様かつ継続的に関わる人々を指します。その関わり方は、週末のボランティアから、リモートでの専門スキル提供、ふるさと納税による応援まで、極めて多岐にわたります。

この関係人口が注目される背景には、地方の深刻な人口減少という「必要性」、場所にとらわれない働き方や社会貢献を重視する人々の「価値観の変化」、そしてSNSや各種プラットフォームの進化という「テクノロジーの進化」という3つの大きな時代の潮流があります。

地域が関係人口を創出することは、①地域経済の活性化、②地域課題の解決に繋がる担い手不足の解消、そして③将来的な移住・定住への橋渡しという、計り知れないメリットをもたらします。それは、地域にとって新たな希望の光と言えるでしょう。

しかしその一方で、①地域側の受け入れ体制の整備、②地域住民との丁寧な関係構築、③継続的な関係を築くための仕組みづくりといった、乗り越えるべき課題も存在します。これらの課題に真摯に向き合うことが、取り組みを成功させるための鍵となります。

関係人口を増やしていくためには、①地域の魅力と課題の両方を正直に発信し、②多様な関わり方の選択肢を用意して参加のハードルを下げ、③地域全体で受け入れ体制を整え、④コミュニティを育む視点で継続的な関係をデザインするという4つのポイントが重要です。

幸いなことに、現代では総務省のモデル事業やポータルサイトといった国の支援に加え、SMOUT、TURNS、複業クラウドのような民間の優れたサービスも数多く存在します。これらを活用することで、個人も地域も、かつてないほど繋がりやすい時代になりました。

この記事を読んで、少しでも「関係人口」という生き方、地域との関わり方に興味を持たれたなら、ぜひ次の一歩を踏み出してみてください。それは、気になる地域のSNSアカウントをフォローすることかもしれません。あるいは、紹介したサービスに登録してみることかもしれません。

一人ひとりの小さな関心や、ささやかなアクションが、集まることで大きな力となり、日本の地域の未来をより豊かに、より持続可能なものへと変えていく原動力となります。 あなたと地域との新しい物語が、ここから始まることを願っています。