日没後の時間をどのように活用するかは、現代の都市にとって極めて重要なテーマとなっています。かつて「夜」は、一日の活動が終わり、休息する時間とされていました。しかし、グローバル化の進展やライフスタイルの多様化に伴い、夜間は新たな経済活動と文化創造の舞台として大きな可能性を秘めていることが明らかになってきました。それが「ナイトタイムエコノミー」という概念です。

本記事では、このナイトタイムエコノミーについて、その定義から注目される背景、国内外の市場規模、もたらされるメリット、そして日本が抱える課題まで、網羅的に掘り下げていきます。さらに、課題解決のヒントとなる活性化のポイントや、ロンドン、アムステルダム、渋谷、京都といった先進的な取り組みを進める都市の成功事例を具体的に紹介します。

この記事を通じて、ナイトタイムエコノミーが単なる夜の繁華街の賑わいを超え、いかにして都市の経済成長、観光客の満足度向上、そして地域文化の振興に貢献するのか、その全体像を理解できるでしょう。日本の未来を考える上で、夜間という未開拓のフロンティアをいかに価値あるものに変えていくか、そのヒントがここにあります。

目次

ナイトタイムエコノミーとは

「ナイトタイムエコノミー(Night Time Economy)」とは、日没後(一般的に午後6時頃)から翌朝の日の出(午前6時頃)までの時間帯に行われる、あらゆる経済活動の総称です。日本語では「夜間経済」と訳されることもありますが、ナイトタイムエコノミーという言葉は、より広範で複合的な意味合いを持っています。

単に夜間に営業する飲食店やバー、クラブといったエンターテインメント産業だけを指すのではありません。演劇、コンサート、ライブミュージックなどの文化・芸術活動、美術館や博物館の夜間開館、夜景を楽しむ観光ツアー、ライトアップイベント、スポーツ観戦、さらには24時間営業の小売店やフィットネスジム、深夜・早朝便を支える交通インフラ、宿泊施設、そしてそれらの活動の安全を確保するためのセキュリティや清掃といったサービスまで、夜の時間帯に関わるすべての産業が含まれます。

つまり、ナイトタイムエコノミーは、「消費」「文化」「交通」「安全」「労働」といった多様な要素が絡み合った、都市の総合的な機能の一部と捉えるのが適切です。この概念が重要視されるようになった背景には、都市間競争の激化があります。世界中の都市が、観光客や投資、優秀な人材を惹きつけるために、昼間だけでなく夜間の魅力も高める必要に迫られているのです。「24時間眠らない街」という言葉が象徴するように、夜間の活動の豊かさが、その都市の活気やブランドイメージ、そして国際競争力を測る指標の一つとなっています。

ナイトタイムエコノミーに含まれる活動を具体的に分類すると、以下のようになります。

| カテゴリ | 具体的な活動例 |

|---|---|

| 飲食 | レストラン、カフェ、バー、パブ、居酒屋、屋台、フードフェスティバル |

| エンターテインメント | クラブ、ライブハウス、カラオケ、映画館、ボウリング場 |

| 文化・芸術 | 劇場(演劇、ミュージカル)、コンサートホール、美術館・博物館の夜間開館、ギャラリー |

| 観光・レジャー | 夜景ツアー、ライトアップイベント、ナイトマーケット、クルージング、イルミネーション |

| スポーツ | プロスポーツのナイトゲーム観戦、深夜営業のフィットネスジム、ナイトランイベント |

| ショッピング | 深夜営業のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、書店 |

| 交通・インフラ | 深夜バス、24時間運行の電車、タクシー、ライドシェア、空港の深夜・早朝便 |

| 宿泊 | ホテル、旅館、民泊 |

| 関連サービス | 警備、清掃、イベント運営、施設管理、多言語対応の案内所 |

このように、ナイトタイムエコノミーは非常に幅広い産業を巻き込む巨大な経済圏であり、その振興は一部の業界だけでなく、地域経済全体に好影響を及ぼす可能性を秘めています。

よくある質問として、「ナイトタイムエコノミーとインバウンド(訪日外国人旅行)は同じものか?」というものがありますが、これらは密接に関連しつつも異なる概念です。インバウンドは「誰が」消費の主体か(=外国人旅行者)に着目した言葉であるのに対し、ナイトタイムエコノミーは「いつ」経済活動が行われるか(=夜間)に着目した言葉です。訪日外国人旅行者の多くが夜間の活動を求めているため、インバウンド戦略においてナイトタイムエコノミーの充実は不可欠ですが、ナイトタイムエコノミーの担い手は外国人旅行者だけでなく、国内の居住者や国内旅行者も含まれます。

ナイトタイムエコノミーの振興とは、単に夜遊びの場を増やすことではなく、夜間という時間を安全で、文化的で、経済的に価値のあるものへとデザインし直す、都市全体の総合的な戦略なのです。この視点を持つことが、今後の議論を理解する上で非常に重要となります。

ナイトタイムエコノミーが注目される理由

なぜ今、これほどまでにナイトタイムエコノミーが世界中の都市で注目されているのでしょうか。その背景には、グローバルな人の移動の活発化と、国内における生活様式の変化という、二つの大きな潮流が存在します。

訪日外国人旅行者の消費拡大

ナイトタイムエコノミーが注目される最大の理由の一つが、訪日外国人旅行者(インバウンド)の存在です。パンデミックからの回復以降、日本を訪れる外国人は再び増加傾向にあり、彼らの消費活動は日本経済にとって重要な柱となっています。

観光庁の「訪日外国人消費動向調査」によれば、訪日外国人が日本滞在中に最も期待することは「日本食を食べること」であり、次いで「ショッピング」「自然・景勝地観光」などが続きます。これらの活動の多くは昼間に行われますが、問題は夜間の過ごし方です。多くの外国人旅行者は、せっかくの海外旅行なのだから、夜もアクティブに過ごしたいと考えています。彼らは夕食後、ホテルに戻って休むだけでなく、その土地ならではの文化に触れたり、エンターテインメントを楽しんだり、地元の人々と交流したりする機会を求めているのです。

しかし、日本の多くの都市では、夜8時を過ぎると百貨店や多くの店舗が閉店し、公共交通機関の終電も比較的早い時間です。結果として、外国人旅行者は夜間に楽しめる選択肢が限られ、消費機会を逸している「機会損失」が発生していると指摘されています。彼らが夜間に使えるはずだったお金が使われず、滞在満足度も十分に高められていないのが現状です。

この課題を解決する鍵が、ナイトタイムエコノミーの活性化です。例えば、美術館が夜間特別開館を行ったり、伝統芸能の夜間公演を実施したり、あるいは安全で魅力的なバーやライブハウスの情報が多言語で提供されたりすれば、彼らの夜の過ごし方は大きく変わります。夜間の滞在時間を充実させることは、一人当たりの旅行消費額を直接的に増加させ、滞在満足度を向上させる効果があります。

また、近年は「モノ消費」から「コト消費」へと観光のトレンドがシフトしています。これは、単に商品を購入するだけでなく、その土地ならではの体験や経験に価値を見出す考え方です。ナイトタイムエコノミーは、この「コト消費」の需要に応える絶好の機会を提供します。夜景ツアー、着物を着て夜の街を散策する体験、地元の食材を使った料理教室、音楽ライブなど、夜ならではのユニークな体験は、旅行者にとって忘れられない思い出となり、SNSなどを通じて拡散されることで、さらなる誘客にも繋がります。

このように、増え続ける訪日外国人旅行者の旺盛な消費意欲と体験ニーズに応え、彼らの満足度を高めてリピーターになってもらうために、ナイトタイムエコノミーの充実は喫緊の課題となっているのです。

国内のライフスタイルの多様化

ナイトタイムエコノミーの重要性は、インバウンド需要だけに起因するものではありません。日本人自身のライフスタイルが多様化したことも、夜間経済が注目される大きな理由です。

かつては「朝9時に出社し、夕方5時に退社する」という画一的な働き方が主流でしたが、現代では働き方改革の推進により、フレックスタイム制やテレワーク、シフト制勤務など、人々の働く時間は大きく変化しました。これにより、平日の昼間に自由な時間を持つ人が増える一方で、仕事終わりが夜遅くになる人や、夜間に活動を開始する人も増えています。

例えば、仕事帰りに自己啓発のためにセミナーに参加したり、フィットネスジムで汗を流したり、友人との食事や趣味の時間を楽しんだりする需要が高まっています。また、共働き世帯の増加により、夫婦が揃って買い物や外食ができるのが夜間だけ、というケースも少なくありません。こうした変化に対応するため、24時間営業のスーパーマーケットや、深夜まで営業するカフェ、コワーキングスペースなどが都市部を中心に増えています。

さらに、余暇の過ごし方も変化しています。週末だけでなく、金曜の夜から出発する「ナイトツーリズム」も新たな旅行スタイルとして定着しつつあります。仕事終わりにそのまま空港やターミナル駅へ向かい、夜行便や深夜バスで移動することで、現地での滞在時間を最大限に確保しようというニーズです。このような旅行者を受け入れるためには、深夜に到着してもチェックインできる宿泊施設や、早朝から楽しめるアクティビティ、そして安全な移動手段の確保が不可欠です。

少子高齢化社会の進展も、ナイトタイムエコノミーに影響を与えています。時間に余裕のあるアクティブシニア層が、昼間の混雑を避け、平日の夜にコンサートや観劇、食事を楽しむといったケースも見られます。彼らにとって、安全で快適に過ごせる質の高い夜のコンテンツは、生活の質(QOL)を高める重要な要素です。

このように、ナイトタイムエコノミーは、外国人観光客だけでなく、多様化する国内居住者のニーズに応え、彼らの生活を豊かにするためにも不可欠な存在となっています。夜間の経済活動を活性化させることは、都市に住む人々自身の利便性と満足度を向上させ、ひいては都市の魅力を高めることに直結するのです。

ナイトタイムエコノミーの市場規模

ナイトタイムエコノミーが持つ経済的なポテンシャルは、世界中の都市で認識されており、その市場規模は非常に大きなものとなっています。ここでは、世界と日本の市場規模について、公表されているデータや推計を基に見ていきましょう。

世界の市場規模

ナイトタイムエコノミーの市場規模を正確に算出することは、その定義の広さから難しい面もありますが、各国の主要都市では経済効果に関する調査が進められています。

代表的な例がイギリスのロンドンです。ロンドン市が発表したレポートによると、2019年時点でロンドンのナイトタイムエコノミーは年間約263億ポンド(当時のレートで約3.7兆円)の経済価値を生み出し、市内の雇用の約8%に相当する130万人の雇用を支えているとされています。この数字は、金融セクターに次ぐ規模であり、ナイトタイムエコノミーがいかにロンドンの経済において重要な役割を果たしているかを示しています。さらに、この市場はパンデミック前の段階で成長を続けており、将来的にはさらに拡大すると予測されていました。(参照:Greater London Authority “London’s 24 Hour Economy”)

アメリカのニューヨークでも同様の調査が行われています。ニューヨーク市が2019年に発表した「NYC NIGHTLIFE ECONOMIC IMPACT STUDY」によると、市内のナイトライフ産業(飲食、エンタメ施設など)は、年間約351億ドル(約3.8兆円)の経済効果を生み出し、約30万人の雇用と131億ドルの賃金をもたらしていると報告されています。これもまた、ナイトタイムエコノミーが都市経済の巨大なエンジンであることを証明するデータです。(参照:NYC Office of Nightlife “NYC NIGHTLIFE ECONOMIC IMPACT STUDY”)

これらの都市では、ナイトタイムエコノミーを単なる「夜の娯楽」としてではなく、重要な「産業」として捉え、専門の部署(ロンドンのナイト・ツァーやニューヨークのナイトライフオフィス)を設置して戦略的に振興策を講じています。その結果として、これほど大きな経済的価値が生まれているのです。

世界的に見ると、ナイトタイムエコノミーは観光産業の成長と密接に連動しており、特にアジア太平洋地域での成長が著しいと予測されています。都市化の進展、中間所得層の拡大、LCC(格安航空会社)の普及による旅行の大衆化などが、夜間の消費活動を後押ししています。

日本の市場規模

一方、日本のナイトタイムエコノミーの市場規模については、政府による統一された公式統計がまだ存在しないのが現状です。これは、ナイトタイムエコノミーという概念が比較的新しく、関連する産業が多岐にわたるため、正確なデータ集計が難しいことが背景にあります。

しかし、その潜在的な規模を推計する試みは行われています。例えば、2019年に三菱総合研究所が発表した試算によると、日本のナイトタイムエコノミーの潜在市場規模は年間約10兆円に達する可能性があると指摘されています。この試算は、訪日外国人旅行者の夜間消費の拡大ポテンシャルや、国内居住者のライフスタイル多様化による新たな需要などを考慮したものです。

また、観光庁はインバウンド戦略の一環として、夜間の観光コンテンツ(ナイトライフ)の充実を重要政策と位置づけています。観光庁の「訪日外国人消費動向調査」を見ると、訪日外国人の消費額のうち、娯楽等サービス費や飲食費が大きな割合を占めており、これらの多くが夜間に行われる活動に関連しています。もし、夜間に楽しめる魅力的なコンテンツが増え、公共交通機関の利便性が向上すれば、これらの消費額はさらに増加する余地が大きいと考えられます。

例えば、日本政策投資銀行と日本交通公社が2019年に行ったアンケート調査では、訪日欧米豪旅行者の約6割が「夜の時間を有効活用したい」と考えているにもかかわらず、実際には約半数が「十分に活用できていない」と回答しています。このギャップこそが、日本のナイトタイムエコノミーが抱える機会損失であり、同時に巨大な成長ポテンシャルを示唆しています。(参照:公益財団法人日本交通公社「JTBFインバウンドレポート2019 Vol.4」)

現状では、日本のナイトタイムエコノミーは、ロンドンやニューヨークといった先進都市と比較すると、まだ発展途上の段階にあると言えるでしょう。しかし、裏を返せば、それは今後の政策や民間の取り組み次第で、市場を大きく成長させられる「伸びしろ」があることを意味します。訪日観光客4000万人、6000万人時代を見据え、この未開拓の巨大市場をいかに活性化させていくかが、今後の日本経済の成長にとって重要な鍵の一つとなることは間違いありません。

ナイトタイムエコノミーがもたらすメリット

ナイトタイムエコノミーの活性化は、単に夜の街が賑やかになるだけでなく、地域社会に多岐にわたる具体的なメリットをもたらします。経済的な効果から、文化的な価値の向上まで、その恩恵は広範囲に及びます。

経済効果(消費拡大・雇用創出)

最も直接的で分かりやすいメリットは、地域経済の活性化です。ナイトタイムエコノミーは、消費と雇用の両面で大きな経済効果を生み出します。

まず、消費の拡大です。都市の活動時間が夜間にまで延長されることで、人々の消費機会が格段に増えます。観光客は、昼間の観光を終えた後、夕食、バーでの一杯、観劇、ライブ鑑賞、ナイトショッピングといった活動を続けることで、滞在中の消費額が増加します。特に、付加価値の高い体験型コンテンツ(例:高級レストランでのディナー、限定のショーなど)は、客単価の上昇に直結します。

また、これは観光客に限りません。地域住民も、仕事帰りの外食や買い物、週末の夜のエンターテインメントなど、夜間の消費活動が活発になります。これにより、飲食店、小売店、サービス業など、幅広い業種の売上が向上します。

次に、新たな雇用の創出です。夜間の経済活動が活発になれば、それに対応するための労働力が必要になります。レストランのシェフやホールスタッフ、バーテンダー、DJ、イベントの企画・運営スタッフ、舞台俳優やミュージシャン、美術館の夜間ガイド、深夜バスの運転手、施設の警備員や清掃員など、多種多様な職が生まれます。

これらの雇用は、若者やフリーランス、副業を求める人々にとって貴重な働く機会を提供します。特に、クリエイティブな才能を持つ人々(アーティスト、ミュージシャンなど)にとっては、夜の舞台が自己表現と収入獲得の場となり、文化的な担い手の育成にも繋がります。夜の経済圏が拡大することは、都市全体の雇用市場を厚くし、経済の底上げに貢献するのです。

観光客の満足度向上

ナイトタイムエコノミーの充実は、観光客の満足度を飛躍的に高める上で極めて重要です。旅行者にとって、滞在時間は限られています。その貴重な時間を最大限に有効活用できるかどうかは、旅行全体の評価を大きく左右します。

昼間は歴史的な名所を巡り、夜はその土地ならではの食文化やエンターテインメントを体験する。このように、昼と夜で異なる魅力を提供できる都市は、観光客にとって非常に魅力的です。夜間に楽しめる選択肢が豊富であればあるほど、観光客は「やりたいことがたくさんあって時間が足りない」と感じ、滞在日数を延ばしたり、「また来たい」という再訪意欲を高めたりする可能性が高まります。

例えば、ある外国人観光客が、昼間は寺社仏閣を観光し、夜はライトアップされた幻想的な庭園を眺めながら食事をし、その後、地元のジャズクラブで生演奏を楽しんだとします。この一連の体験は、昼間の観光だけでは得られない深い感動と満足感を与えるでしょう。こうした質の高い夜の体験は、旅行の付加価値を高め、ポジティブな口コミやSNSでの発信を促します。

友人や知人からの「あの街は夜も最高に楽しかった」という評判は、何よりの宣伝効果を持ちます。結果として、その都市の観光地としての競争力は高まり、新たな観光客を惹きつける好循環が生まれるのです。つまり、ナイトタイムエコノミーへの投資は、単なる消費喚起策ではなく、持続可能な観光地づくりに向けた重要な戦略と言えます。

地域ブランドの価値向上

ナイトタイムエコノミーは、都市や地域のブランドイメージを向上させ、独自のアイデンティティを確立するための強力なツールとなります。

「アートと音楽の街」「美食の都」「24時間活気のあるクリエイティブシティ」といったポジティブなイメージは、他の都市との差別化を図る上で非常に有効です。夜間に質の高い文化イベント(演劇、コンサート、アート展など)が頻繁に開催される都市は、「文化的に成熟した街」という評価を得られます。これにより、文化や芸術に関心を持つ層の観光客や、クリエイティブな分野で働く人々を惹きつけ、都市に新たな才能と活気をもたらします。

また、夜の景観も重要なブランド資産です。美しくライトアップされた歴史的建造物、高層ビル群の夜景、活気あふれるネオン街などは、それ自体が強力な観光資源となります。こうした象徴的な夜の風景は、映画や広告のロケ地として活用されることもあり、メディアへの露出を通じて都市の知名度を世界的に高める効果も期待できます。

さらに、安全で洗練されたナイトライフは、その都市が国際的で開かれた場所であることの証でもあります。多様な人々が安心して夜の時間を楽しめる環境は、「住みやすい街」「働きやすい街」としての評価にも繋がり、国際会議や企業の誘致、優秀な外国人材の獲得といった面でも有利に働く可能性があります。地域ブランドの価値向上は、観光だけでなく、ビジネスや定住促進にも波及する、長期的で大きなメリットなのです。

新たなビジネスチャンスの創出

夜間という未開拓の時間帯は、起業家や既存の事業者にとって、新たなビジネスチャンスの宝庫です。これまでになかった新しいサービスやビジネスモデルが生まれる土壌となります。

例えば、以下のような新しいビジネスが考えられます。

- ニッチな観光ツアー: 「夜の工場景観ツアー」「ゴーストツアー」「専門ガイドと巡るバーホッピングツアー」など、テーマ性を絞ったユニークな夜間ツアー。

- 深夜・早朝サービス: 深夜営業のフードデリバリー、早朝に空港に到着した観光客向けの荷物預かり・シャワーサービス、早朝ヨガやランニングイベントなど。

- テクノロジーの活用: 目的や好みに合わせて夜のプランを提案するAIコンシェルジュアプリ、AR(拡張現実)で夜景に情報を重ねて表示するガイド、オンラインで予約・決済が完結するイベントプラットフォームなど。

- 異業種連携: ホテルが近隣の劇場と提携して観劇チケット付きの宿泊プランを提供する、飲食店が地元の醸造所と協力してテイスティングイベントを開催するなど、異なる業種が連携することで新たな価値を創造できます。

ナイトタイムエコノミーが活性化することで、こうした新しいアイデアを試す場が増え、イノベーションが促進されます。既存のビジネスの枠組みを超えた挑戦が生まれやすい環境は、地域経済にダイナミズムをもたらし、持続的な成長の原動力となるでしょう。

日本のナイトタイムエコノミーが抱える課題

日本のナイトタイムエコノミーは大きな可能性を秘めている一方で、そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、克服すべき多くの課題が存在します。ここでは、日本特有の構造的な問題点について、具体的に見ていきます。

| 課題 | 概要と影響 |

|---|---|

| コンテンツ不足 | 夜間に楽しめる、飲食以外の質の高いエンターテインメントや文化体験が少ない。観光客や住民の選択肢が限られ、消費機会を逸している。 |

| 交通インフラ | 主要都市でも終電が早く、夜間の移動手段がタクシーなどに限定される。これが夜間の活動を心理的・物理的に大きく制約している。 |

| 安全・治安 | 夜間の犯罪やトラブル、客引きなどに対する不安感。特に女性や外国人観光客が安心して過ごせる環境が十分に整備されていない場合がある。 |

| 地域住民との共存 | 観光客や来街者が増えることによる、騒音、ゴミのポイ捨て、光害などが、地域住民の静穏な生活環境を脅かすリスクがある。 |

| 法的規制 | 風俗営業法など、夜間の経済活動を制約する法律が存在し、現代の多様なナイトライフのニーズに適合していない側面がある。 |

| 人材不足 | 深夜帯の労働は負担が大きく、人材の確保が難しい。また、多言語対応や専門スキルを持つ質の高い担い手の育成も急務である。 |

夜間に楽しめるコンテンツの不足

日本の夜の過ごし方を考えたとき、多くの人がまず思い浮かべるのは「食事」や「飲み会」でしょう。確かに日本の食文化は世界に誇るべき魅力ですが、問題は飲食以外の選択肢が乏しいことです。

欧米の主要都市では、美術館や博物館が週に一度は夜間開館を行ったり、劇場では夜8時開演の公演が一般的だったりします。しかし、日本では、多くの文化施設が夕方5時や6時には閉館してしまいます。これでは、日中に仕事をしている住民や、昼間に観光を終えた旅行者が、夜に文化的な体験を享受する機会がほとんどありません。

また、音楽ライブやクラブシーンにおいても、騒音問題や風営法の影響などから、深夜まで営業できる場所が限られているのが実情です。結果として、日本のナイトライフは「食事」に偏りがちになり、多様なニーズに応えきれていません。「何か面白いことはないか」と夜の街に出ても、選択肢が少ないために消費に繋がらず、満足度も上がらないという悪循環に陥っています。質の高い、多様な夜間コンテンツをいかに創出していくかが、最初の大きな課題です。

公共交通機関の運行時間

日本のナイトタイムエコノミーを語る上で、避けては通れないのが公共交通機関、特に鉄道の運行時間の問題です。東京や大阪といった世界有数の大都市でさえ、終電は深夜0時台が中心であり、ロンドンの「ナイトチューブ」のような主要路線の24時間運行は実現していません。

この「終電の壁」は、人々の夜間の行動に大きな制約を課しています。イベントやコンサートが終電に間に合うように早い時間に終わってしまったり、友人との食事も終電を気にして切り上げなければならなかったりします。終電を逃した場合の移動手段はタクシーに限られ、コストが格段に跳ね上がるため、多くの人は夜遅くまで出歩くことを躊躇してしまいます。

これは外国人観光客にとっても深刻な問題です。不慣れな土地で終電を逃すことへの不安は大きく、結果として早めにホテルに戻るという選択をしがちです。交通インフラが夜間の活動をサポートできていない現状は、ナイトタイムエコノミーの発展を根本から妨げる最大の足かせの一つと言えるでしょう。深夜バスの路線拡充や、LRT(次世代型路面電車)の導入、ライドシェアの規制緩和など、抜本的な対策が求められます。

安全・治安に対する懸念

日本は世界的に見ても安全な国とされていますが、それでも夜の街に対する漠然とした不安感は根強く存在します。特に、一部の繁華街における客引き行為、酔客同士のトラブル、女性を狙った犯罪などは、ナイトタイムエコノミーの健全な発展を阻害する要因です。

外国人観光客にとっては、言葉の壁もあって、こうしたトラブルに巻き込まれることへの不安はさらに大きくなります。どのエリアが安全で、どこに注意すべきかといった情報が不足していることも問題です。

安全・安心は、すべての人が夜の時間を楽しむための大前提です。街灯を増やして暗い場所をなくす、防犯カメラの設置を進める、警察官や民間の警備員によるパトロールを強化するといったハード面の対策はもちろん、多言語対応の交番や観光案内所を設置し、トラブル発生時にすぐに相談できる体制を整えるソフト面の対策も同様に重要です。「夜も安心して歩ける街」という信頼感を醸成することが不可欠です。

騒音やゴミなど地域住民との共存問題

ナイトタイムエコノミーを推進する上で、忘れてはならないのが地域住民の存在です。夜間に多くの人が集まり活動が活発になることは、経済的なメリットを生む一方で、そこに住む人々の生活環境に負の影響を与える可能性があります。

深夜まで続く音楽や人々の話し声による騒音問題は、最も深刻な対立の原因となり得ます。また、ゴミのポイ捨てや路上喫煙、公共の場での飲酒なども、街の景観を損ない、住民に不快感を与えます。

ナイトタイムエコノミーは、来街者や観光客だけのものではありません。住民が「この街に住んでいて良かった」と思えなければ、持続可能な発展はあり得ません。そのためには、事業者、行政、住民が一体となってルール作りを進める必要があります。例えば、音量の制限や営業時間のゾーニング(区域分け)、ゴミ箱の増設と定期的な回収、マナー向上を呼びかけるキャンペーンなどが考えられます。「稼ぐ力」と「住みやすさ」のバランスをいかに取るか、地域全体での合意形成が成功の鍵を握ります。

法律による規制

日本のナイトタイムエコノミーは、いくつかの法律によってその活動が制約されています。その代表格が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)です。

この法律は、善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的としています。その中で、例えばクラブのように客にダンスをさせる営業は「特定遊興飲食店営業」として規制の対象となり、原則として深夜0時(地域によっては1時)以降の営業が認められていませんでした。

2016年の法改正により、一定の要件を満たせば深夜営業が可能になるなど、規制は緩和されつつあります。しかし、申請手続きの煩雑さや、依然として残る規制が、新しい形のナイトライフ・エンターテインメントの創出を妨げている側面は否めません。時代の変化や多様なニーズに合わせ、現実的な視点での法規制の見直しや、運用の柔軟化が引き続き求められています。

人材・担い手不足

最後に、ナイトタイムエコノミーを支える「人」の問題も深刻です。深夜帯の労働は、生活リズムが不規則になり、心身への負担も大きいことから、働き手の確保が難しいという現実があります。特に、サービス業全体が人手不足に悩む中で、厳しい労働環境と見なされがちな夜間の仕事に人材を集めるのは容易ではありません。

また、単に人手がいれば良いというわけでもありません。外国人観光客に対応するための語学力、質の高いサービスを提供するための専門スキル(例:バーテンダー、シェフ、音響・照明技術者)、そして多様な人々が集まる場を安全に管理するためのマネジメント能力など、質の高い人材が求められます。

労働環境の改善(適切な賃金、休暇制度、キャリアパスの整備など)を進めると同時に、専門人材を育成するための教育プログラムや資格制度を充実させる必要があります。魅力的な夜の街を作るためには、そこで働く人々が誇りとやりがいを持って働ける環境を整えることが不可欠です。

ナイトタイムエコノミーを活性化させるためのポイント

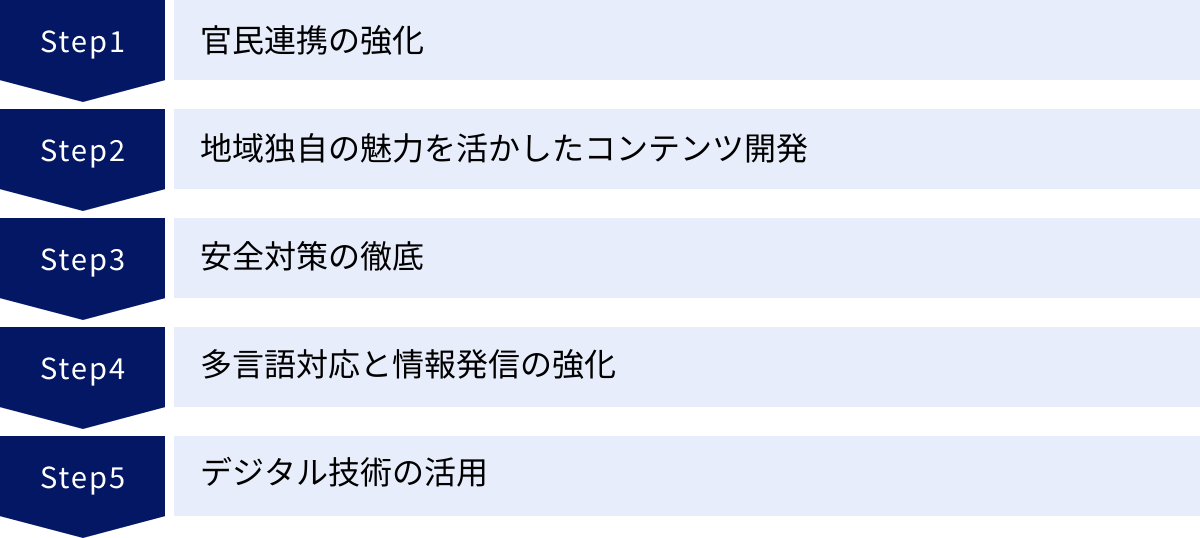

日本が抱える数々の課題を克服し、ナイトタイムエコノミーを真に価値あるものへと育てていくためには、どのような視点と取り組みが必要なのでしょうか。ここでは、活性化に向けた5つの重要なポイントを解説します。

官民連携の強化

ナイトタイムエコノミーの推進は、民間事業者だけの努力、あるいは行政だけのトップダウンでは決して成功しません。行政(官)と民間事業者がそれぞれの強みを活かし、緊密に連携する「官民連携(PPP: Public-Private Partnership)」の体制を築くことが最も重要です。

行政の役割は、主に「環境整備」です。具体的には、以下のような取り組みが挙げられます。

- 規制緩和: 風営法や屋外広告物条例など、夜間の経済活動を妨げている規制を、地域の特性や実情に合わせて見直す。

- インフラ整備: 深夜バスの運行支援や、街灯のLED化による夜間の照度向上、公共Wi-Fiの整備など、ハード面の基盤を整える。

- 安全対策: 警察との連携によるパトロール強化や、防犯カメラの増設、安全に関する情報提供などを行う。

- 財政支援: 新たなナイトコンテンツ開発に取り組む事業者への補助金や、イベント開催費用の助成などを行う。

一方、民間事業者の役割は、「魅力的なコンテンツの創造と提供」です。

- サービス開発: 地域独自の文化や食材を活かした新しいメニューや体験プログラムを開発する。

- 質の向上: スタッフの多言語対応教育や、接客スキルの向上に努める。

- 情報発信: 自社のSNSやウェブサイトを活用し、国内外に積極的に魅力を発信する。

- 事業者間連携: 飲食店、ホテル、交通機関などが連携し、魅力的なパッケージ商品を造成する。

これらがバラバラに動くのではなく、定期的な協議の場を設け、ビジョンを共有し、役割分担を明確にしながら一体となって取り組むことで、相乗効果が生まれ、持続可能な発展が可能になります。

地域独自の魅力を活かしたコンテンツ開発

ナイトタイムエコノミーの活性化というと、派手なクラブやバーばかりが注目されがちですが、成功の鍵は画一的な繁華街を作ることではありません。その土地ならではの歴史、文化、自然、産業といった「地域資源」を掘り起こし、それを夜の魅力として再編集することが不可欠です。

例えば、

- 歴史・文化: 城や寺社仏閣、歴史的な街並みをライトアップし、夜間特別公開やガイドツアーを実施する。地域の伝統芸能(神楽、祭りなど)の夜間公演を行う。

- 食文化: 地元の新鮮な食材を使ったナイトマーケットを開催する。地酒やクラフトビールの醸造所と連携し、飲み比べイベントやツアーを企画する。

- 自然景観: 満点の星空を観察するスターウォッチングツアーや、夜の森を歩くナイトウォーク、ホタル観賞など、都市部では体験できない自然の魅力を提供する。

- 産業遺産: 夜の工場夜景クルーズや、使われなくなった倉庫をリノベーションしたアートスペースやレストランなど、地域の産業を観光資源として活用する。

こうした「そこでしか体験できない」ユニークな夜間コンテンツは、他の都市との強力な差別化となり、わざわざその体験を求めて訪れる目的型の観光客を惹きつけます。地域住民にとっても、自分たちの街の魅力を再発見し、誇りを持つきっかけとなるでしょう。

安全対策の徹底

どれだけ魅力的なコンテンツを用意しても、「安全・安心」という土台がなければ、人々は夜の街に足を運びません。安全対策は、ナイトタイムエコノミーの生命線であり、最優先で取り組むべき課題です。

具体的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。

- 物理的な環境改善: 街灯の増設やLED化で暗がりをなくす「照度改善」、死角を減らすための防犯カメラの増設、危険箇所を示すサインの設置など。

- 人的な警戒体制: 警察官による重点的なパトロールに加え、地域の事業者やボランティアによる自主的な「ナイトパトロール隊」の結成。

- ソフト面の対策: 悪質な客引き行為に対する条例の制定と厳格な取り締まり。トラブルが発生した際に外国人でも相談しやすい多言語対応のヘルプデスクやコールセンターの設置。

- 情報提供: 安全なエリアや注意すべき点をまとめた「ナイトセーフティマップ」を作成し、ホテルや観光案内所で配布する。

こうした多角的な対策を徹底し、「この街の夜は安全だ」という信頼感を醸成することが、女性や家族連れ、高齢者、外国人観光客など、あらゆる人々が安心して夜を楽しめる環境作りに繋がります。

多言語対応と情報発信の強化

特にインバウンド需要を取り込むためには、言語の壁を取り払い、必要な情報を的確に届ける努力が欠かせません。

まず、多言語対応の徹底です。飲食店のメニュー、交通機関の案内表示、街中の看板、施設のウェブサイトなどを、英語はもちろん、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語など、主要なターゲット市場の言語に対応させることが基本です。指差しで注文できるメニューや、翻訳アプリを使いやすいように無料Wi-Fiを整備することも有効です。

次に、戦略的な情報発信です。ただ情報を多言語化するだけでなく、「どの情報を」「誰に」「どのように」届けるかを考える必要があります。

- ターゲットを絞った発信: 現地の人気インフルエンサーやブロガーを招待し、体験記事や動画を通じて情報を拡散してもらう。

- プラットフォームの活用: 海外でよく利用されている旅行サイトやSNS(Instagram, Facebook, TikTokなど)で、ハッシュタグを活用しながら魅力的な写真や動画を投稿する。

- 信頼できる情報源の提供: 自治体や観光協会が公式のナイトライフ情報サイトを立ち上げ、営業時間、料金、アクセス方法、予約の可否といった正確な情報を一元的に提供する。

「面白そうな場所があるらしいが、情報が少なくて行き方がわからない」という状況をなくし、誰もが簡単かつ安心して夜のプランを立てられるようにすることが、実際の行動を促す上で極めて重要です。

デジタル技術の活用

デジタルトランスフォーメーション(DX)の波は、ナイトタイムエコノミーの活性化においても強力な武器となります。デジタル技術を活用することで、利便性、魅力、安全性を同時に向上させることが可能です。

- 決済の利便性向上: クレジットカードやQRコード決済など、キャッシュレス決済への対応は必須です。現金を持ち歩く不安を解消し、スムーズな会計は顧客満足度を高めます。

- パーソナライズされた情報提供: AIを活用したチャットボットが、24時間365日、個人の好みや現在地に応じておすすめの店やイベントを提案する。

- 混雑の緩和と可視化: 人気施設の予約・チケット販売をオンラインで完結させ、行列をなくす。また、センサーやAIカメラでエリアごとの混雑状況を可視化し、ウェブサイトやデジタルサイネージで表示することで、人々が密集を避けて行動できるようにする。

- 新たな体験価値の創造: AR(拡張現実)技術を使って、夜景に星座や歴史的な建物の情報を重ねて表示する。VR(仮想現実)で、イベントに参加できない人にも臨場感のある体験を提供する。

これらのデジタル技術は、人手不足を補い、より効率的で質の高いサービス提供を可能にします。テクノロジーを賢く取り入れ、リアルな体験と融合させることが、次世代のナイトタイムエコノミーを創造する鍵となるでしょう。

ナイトタイムエコノミーの国内外の成功事例5選

ナイトタイムエコノミーの推進は、世界中の都市が取り組む共通のテーマです。ここでは、先進的な取り組みで成果を上げている海外の都市と、独自の工夫で夜の魅力を高めている国内の事例を5つ紹介します。これらの事例は、日本各地でナイトタイムエコノミーを活性化させるための具体的なヒントを与えてくれるはずです。

① 【海外】ロンドン(イギリス):公共交通機関の24時間運行とナイト・ツァーの設置

ロンドンは、ナイトタイムエコノミーを都市の重要な産業と位置づけ、戦略的に推進してきた代表的な都市です。その成功を支える二大要素が「ナイトチューブ」と「ナイト・ツァー」です。

ナイトチューブ(Night Tube)は、2016年に導入された、週末(金曜・土曜の夜)に地下鉄の主要5路線を24時間運行するサービスです。これにより、市民や観光客は終電を気にすることなく、夜遅くまで食事やエンターテインメントを楽しめるようになりました。導入後の経済効果は絶大で、ナイトタイムエコノミーに数億ポンド規模の付加価値をもたらし、多くの雇用を創出したと評価されています。これは、交通インフラの整備が夜間経済の活性化にいかに直結するかを示す象徴的な事例です。(参照:Transport for London 公式サイト)

もう一つの特徴が、ナイト・ツァー(Night Czar)の存在です。日本語では「夜の市長」と訳されることもあります。これは、ロンドン市長によって任命される専門職で、夜間経済に関する政策を統括し、事業者、市民、警察、行政機関の間の橋渡し役を担います。初代ナイト・ツァーには、DJやクラブカルチャーに詳しいエイミー・ラメ氏が就任し、現場の声を政策に反映させることで、ナイトライフの文化的な価値を守りながら、安全で活気ある夜の環境づくりに貢献しました。専門の責任者を置いて官民の対話を促進する仕組みは、多くの都市が参考にしています。(参照:Greater London Authority 公式サイト)

② 【海外】アムステルダム(オランダ):世界初のナイトメイヤー(夜の市長)導入

オランダのアムステルダムは、世界で初めてナイトメイヤー(Nachtburgemeester)という役職を導入したことで知られています。これはロンドンのナイト・ツァーと同様の役割ですが、行政からの任命ではなく、ナイトライフ業界や市民からの選挙で選ばれる独立した財団によって運営されている点が特徴です。

ナイトメイヤーの主な役割は、クラブやライブハウスといったナイトライフシーンと、行政や地域住民との間の「対立」を「対話」に変えることです。かつてアムステルダムでも、騒音やゴミの問題でナイトライフ施設と住民の関係が悪化していました。ナイトメイヤーは、両者の間に立って意見を調整し、例えば24時間営業許可を試験的に導入する代わりに、施設側が防音対策や周辺の清掃、迷惑行為への対策を徹底するといった協力体制を築きました。

この取り組みにより、アムステルダムのナイトライフは、単なる騒音源ではなく、都市の創造性や文化を育む重要な要素として認識されるようになりました。住民との共存を図りながら、安全でクリエイティブな夜の街を実現したアムステルダムのモデルは、ナイトタイムエコノミーにおける合意形成の重要性を示す好例です。

③ 【海外】ニューヨーク(アメリカ):ナイトライフオフィスと諮問委員会の設立

世界有数の「眠らない街」であるニューヨーク市も、ナイトタイムエコノミーを市の重要政策と位置づけています。2018年には、市長室内に「ナイトライフオフィス(Office of Nightlife)」を正式に設立しました。

このオフィスの特徴は、データに基づいた政策立案と、事業者へのきめ細やかなサポートです。前述の通り、市内のナイトライフがもたらす経済効果や雇用に関する詳細な調査を実施し、その重要性を客観的なデータで示しました。また、ナイトライフビジネスの運営者、従業員、地域住民、アーティスト、不動産所有者など、多様なステークホルダーからなる「ナイトライフ諮問委員会(Nightlife Advisory Board)」を設置し、現場の課題やニーズを吸い上げて政策に反映させています。

さらに、事業者が許認可の取得や規制に関する問題をスムーズに解決できるよう支援するプログラム「SAVE(Saving ovar Arts, Venues, and Entertainment)」などを提供し、ナイトライフ業界が直面する経営上の課題にも寄り添っています。行政が積極的に業界のサポーターとなり、持続可能なエコシステムを構築しようとする姿勢は、日本でも大いに参考になります。(参照:NYC Office of Nightlife 公式サイト)

④ 【国内】渋谷区(東京):ナイトタイムアンバサダーの任命

日本国内の事例として注目されるのが、東京都渋谷区の取り組みです。多様なカルチャーが集まる渋谷は、日本を代表するナイトライフの中心地の一つですが、その魅力をより戦略的に国内外へ発信するため、2019年に「渋谷区ナイトタイムアンバサダー」を任命しました。

アンバサダーには、DJや音楽プロデューサーなど、渋谷のカルチャーシーンに精通し、国際的なネットワークを持つ人物が就任しました。彼らの役割は、渋谷の夜の魅力を自身の活動を通じて世界に発信すること、そして海外の先進都市とのネットワークを構築し、文化交流を促進することです。

この取り組みは、行政が直接的にプロモーションを行うだけでなく、シーンを代表するインフルエンサーの力を借りて、よりリアルで説得力のあるメッセージを届けるという新しいアプローチです。また、アンバサダーを通じて、渋谷のナイトライフが直面する課題(安全対策やマナー向上など)について、業界内部からの自主的な改善を促す効果も期待されています。地域の文化的な担い手と連携し、その発信力を活用するモデルとして、他の地域でも応用可能な事例と言えるでしょう。(参照:渋谷区観光協会 公式サイト)

⑤ 【国内】京都市(京都):文化財のライトアップや夜間特別拝観

歴史と伝統の街、京都では、その豊富な文化遺産を活かした独自のナイトタイムエコノミーが展開されています。その代表例が、寺社仏閣のライトアップと夜間特別拝観です。

通常は夕方には閉門してしまう寺社を、春の桜や秋の紅葉のシーズンに合わせて夜間に特別公開し、幻想的にライトアップします。清水寺、高台寺、青蓮院門跡など、多くの寺社がこの取り組みを行っており、昼間とは全く異なる幽玄な雰囲気を楽しむことができます。これは、既存の観光資源に「夜」という新たな価値を付加することで、観光客の滞在時間を延ばし、新たな消費を生み出すことに成功した事例です。

また、「京都・東山花灯路」のように、特定のエリア一帯でライトアップやいけばなの展示、伝統芸能の公演などを組み合わせ、地域全体で夜の魅力を演出するイベントも人気を博しています。派手なエンターテインメントに頼るのではなく、その土地が持つ静かで荘厳な魅力を最大限に引き出すという京都のアプローチは、歴史的な街並みを持つ他の地方都市にとって、非常に参考になるモデルケースです。

まとめ:日本のナイトタイムエコノミーの今後の展望

本記事では、ナイトタイムエコノミーの定義から、その重要性、メリット、そして日本が直面する課題と解決策、さらには国内外の先進事例までを包括的に解説してきました。

ナイトタイムエコノミーとは、単に夜間の飲食や娯楽産業を指す言葉ではありません。それは、文化、観光、交通、安全、そして人々のライフスタイルが交差する、都市の総合的な力を示すバロメーターです。その活性化は、訪日外国人旅行者の消費を拡大し、国内の多様なニーズに応えるだけでなく、新たな雇用を創出し、地域ブランドの価値を高めるなど、計り知れないポテンシャルを秘めています。

しかし、そのポテンシャルを完全に開花させるためには、日本は多くの課題を乗り越えなければなりません。夜間に楽しめる良質なコンテンツの不足、終電という大きな壁、安全・安心への懸念、そして地域住民との共存。これらの根深い課題を解決せずして、真の成長は望めません。

今後の展望を切り拓く鍵は、本記事で挙げたポイントに集約されます。

第一に、行政と民間事業者がビジョンを共有し、それぞれの役割を果たす「官民連携」の強固なパートナーシップを築くこと。

第二に、模倣ではない、その土地ならではの歴史や文化を活かした「地域独自のコンテンツ」を創造すること。

第三に、誰もが心から夜を楽しめるための大前提である「安全・安心対策」を徹底すること。

そして、これらの取り組みを、多言語での情報発信やデジタル技術の活用によって、効果的に国内外へ届けていくことです。

ロンドンやニューヨークが専門の部署を設けて戦略的に取り組んでいるように、日本でもナイトタイムエコノミーを「重要な成長戦略」として明確に位置づけ、腰を据えて取り組む必要があります。幸い、渋谷や京都の事例のように、日本各地で独自の工夫を凝らした先進的な取り組みが芽生え始めています。

日本のナイトタイムエコノミーは、まだ夜明け前かもしれません。しかし、その先には、日本経済の新たな成長エンジンとなり、私たちの生活をより豊かで魅力的なものにする、大きな可能性が広がっています。夜間という時間を、単なる「一日の終わり」から「新たな価値創造の始まり」へと転換していくこと。それが、これからの日本に求められる挑戦です。