近年、私たちの旅行に対する価値観やスタイルは大きな変化を遂げています。特に注目を集めているのが「マイクロツーリズム」という新しい旅の形です。これは、自宅から1〜2時間程度の近場へ出かけ、地域の魅力を再発見する旅行スタイルを指します。

この記事では、マイクロツーリズムの基本的な概念から、なぜ今これほどまでに注目されているのか、その社会的背景を深く掘り下げていきます。さらに、旅行者と地域社会の双方にもたらされるメリット、一方で考慮すべきデメリットや課題についても詳しく解説します。

また、マイクロツーリズムをより豊かに楽しむための具体的な方法や、混同されがちな「ステイケーション」「ワーケーション」といった言葉との違いも明確にします。最後に、国がこの新しい旅のスタイルをどのように後押ししてきたか、過去の支援策にも触れながら、マイクロツーリズムの全体像を網羅的に解き明かしていきます。

この記事を読めば、マイクロツーリズムが単なる一過性のトレンドではなく、私たちのライフスタイルや地域社会のあり方にも影響を与える、持続可能で本質的な旅の形であることが理解できるでしょう。週末の過ごし方や次の休日の計画に、新しい選択肢を加えてみませんか。

目次

マイクロツーリズムとは

マイクロツーリズムとは、自宅から自動車や公共交通機関を利用して1時間から2時間程度で移動できる範囲(近距離)で行う、小規模な観光や旅行を指す言葉です。文字通り「マイクロ(Micro)=極めて小さい」と「ツーリズム(Tourism)=観光」を組み合わせた造語であり、遠方へ出かける大規模な旅行とは対照的な概念として位置づけられています。

このスタイルの最大の特徴は、「身近でありながら、非日常を味わう」点にあります。多くの人が「旅行」と聞くと、飛行機や新幹線で遠くの観光地へ行くことや、数日間にわたる長期休暇をイメージするかもしれません。しかし、マイクロツーリズムは、そうした既成概念を取り払い、もっと手軽で、もっと日常に溶け込んだ旅の形を提案します。例えば、週末の半日を使って隣町までドライブし、地元の食材が並ぶ市場を訪れたり、普段は通り過ぎるだけの市内の公園でゆっくりとピクニックを楽しんだりすることも、立派なマイクロツーリズムの一環です。

この概念は、もともと2020年に、あるリゾート運営企業の代表によって提唱されました。新型コロナウイルス感染症の拡大により、長距離の移動が困難になった状況下で、まずは地域内の観光から再開し、疲弊した観光産業を支えようという考えがその出発点でした。しかし、その後の社会の変化とともに、マイクロツーリズムは単なる代替案ではなく、独自の価値を持つ新しい旅行スタイルとして広く受け入れられるようになりました。

マイクロツーリズムを構成する要素を具体的に分解すると、以下のような特徴が挙げられます。

- 近距離(Proximity): 自宅からの移動距離が短く、時間的な負担が少ない。これにより、週末や連休だけでなく、平日の休みなど、わずかな時間でも気軽に実行できます。

- 短時間・短期間(Short Duration): 日帰りや一泊二日程度の短い期間で完結することが多い。入念な計画や長期休暇の取得が不要なため、思い立った時にすぐ行動に移せる手軽さがあります。

- 低コスト(Low Cost): 遠方への旅行に比べて、交通費や宿泊費を大幅に抑えることが可能です。浮いた予算を、食事や体験活動など、旅の質を高めるための投資に回すこともできます。

- 地域性の探求(Local Exploration): 「灯台下暗し」という言葉があるように、自分たちが住む地域の見過ごされがちな魅力に光を当てることを重視します。地元の歴史、文化、自然、食といった、その土地ならではの資源を深く知るきっかけとなります。

ここで、マイクロツーリズムに関するよくある質問とその回答をいくつか見てみましょう。

Q1. 日帰り旅行もマイクロツーリズムに含まれますか?

A1. はい、含まれます。マイクロツーリズムは宿泊を必須とするものではありません。自宅から1〜2時間圏内での観光活動であれば、日帰り旅行も典型的なマイクロツーリズムと言えます。むしろ、その手軽さから日帰りで実践されるケースは非常に多いです。

Q2. 一人でも楽しめますか?

A2. もちろんです。マイクロツーリズムは、家族や友人とだけでなく、一人で気ままに楽しむ「ソロ活」にも最適なスタイルです。誰にも気兼ねなく、自分の興味やペースで行動できるため、より深く地域の魅力を探求したり、自分自身と向き合うリフレッシュの時間を持ったりするのに適しています。

Q3. 具体的にはどのような活動がマイクロツーリズムにあたりますか?

A3. 活動内容は非常に多岐にわたります。以下にいくつかの例を挙げます。

* 隣町の隠れ家的なカフェやパン屋を巡る。

* 地元の歴史を伝える小さな資料館や美術館を訪れる。

* 普段は行かない市内の大規模な公園で、季節の花々を鑑賞する。

* レンタサイクルを利用して、自分の住む街をいつもと違う視点で散策する。

* 近隣の農園で旬の果物狩りを体験する。

* 車で少し足を延ばし、近場の温泉施設で日帰り入浴を楽しむ。

* 地元の漁港で水揚げされたばかりの新鮮な魚介類を味わう。

このように、マイクロツーリズムは特別な準備や多額の費用を必要とせず、私たちの日常の延長線上に存在します。それは、遠くへ行くことだけが旅ではないという、新しい価値観を提示するものです。見慣れたはずの風景の中に新しい発見を見出し、地域への愛着を深める。マイクロツーリズムは、日々の生活に彩りを与え、心身をリフレッシュさせるための、現代的で持続可能な観光の形なのです。次のセクションでは、なぜこのマイクロツーリズムが現代社会においてこれほどまでに注目を集めるようになったのか、その背景をさらに詳しく探っていきます。

マイクロツーリズムが注目される背景

マイクロツーリズムが単なる一過性のブームに終わらず、新しい旅のスタンダードとして定着しつつある背景には、複数の社会的な要因が複雑に絡み合っています。特に、「新型コロナウイルスの影響」「新しい働き方の普及」「持続可能な観光への関心」という3つの大きな潮流が、マイクロツーリズムの需要を強力に押し上げています。ここでは、それぞれの要因がどのように影響を与えているのかを深く掘り下げていきましょう。

新型コロナウイルスの影響による旅行スタイルの変化

マイクロツーリズムの概念が広く認知される直接的なきっかけとなったのは、間違いなく2020年初頭から世界中で猛威を振るった新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックです。この未曾有の事態は、私たちの生活様式だけでなく、旅行に対する考え方や行動にも根本的な変化をもたらしました。

第一に、感染リスクの低減という観点が最優先されるようになりました。多くの人々が「三密(密集・密接・密閉)」を避ける行動を意識するようになり、不特定多数の人が集まる長距離の公共交通機関(飛行機、新幹線など)や、観光客でごった返す有名な観光地への旅行をためらう傾向が強まりました。その結果、自家用車などプライベートな空間で移動でき、人混みを避けやすい近場でのレジャーが、安全・安心な選択肢として浮上したのです。

第二に、政府や自治体による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置といった行動制限が、物理的に長距離移動を困難にしました。県境を越える移動の自粛が要請される中で、人々のレクリエーションへの欲求は、必然的に居住する都道府県内や近隣地域へと向けられました。これにより、これまで観光地として意識されてこなかった身近な場所の価値が見直され、地域内での観光需要が喚起されることになりました。

第三に、パンデミックを経て、人々の価値観そのものに変化が生じたことも大きな要因です。外出が制限され、当たり前だった日常が失われた経験を通じて、多くの人が「本当の豊かさとは何か」を問い直すようになりました。刺激的な非日常体験を求めるだけでなく、家族や親しい人々と過ごす時間の大切さ、心身の健康、そして身近な自然や地域社会とのつながりといった、より本質的な価値を重視する傾向が強まりました。マイクロツーリズムは、こうした「心のリフレッシュ」や「身近な幸せの再発見」といった新しいニーズに合致する旅のスタイルとして、多くの人々の共感を呼んだのです。遠くへ行かなくても、すぐそばに心を満たす体験があるという気づきは、コロナ禍がもたらした一つのポジティブな側面と言えるでしょう。

ワーケーションなど新しい働き方の普及

パンデミックを契機に急速に普及したリモートワークは、私たちの働き方を根本から変え、「時間」と「場所」の制約から人々を解放しました。この働き方の変革が、「ワーケーション」という新しいライフスタイルを生み出し、マイクロツーリズムの普及を間接的に後押ししています。

ワーケーションとは、「ワーク(Work)」と「バケーション(Vacation)」を組み合わせた造語で、リゾート地や観光地など、普段の職場とは異なる場所で仕事をしながら休暇を楽しむスタイルを指します。このワーケーションとマイクロツーリズムは非常に親和性が高い関係にあります。

例えば、平日は自宅でリモートワークをこなし、週末に遠方へ旅行するのは時間的・体力的に負担が大きいと感じる人も少なくありません。しかし、マイクロツーリズムの範囲内、つまり自宅から1〜2時間程度の場所にある温泉旅館や景色の良いホテルに木曜日の夜から滞在し、金曜日はそこで通常通りリモートワークを行う、といったスタイルが可能になります。そして、仕事が終わった金曜の夜から土日にかけては、その地域を存分に観光する。このように、マイクロツーリズムの近距離性が、ワーケーションをより手軽で実践的なものにしているのです。

また、フレックスタイム制や裁量労働制といった柔軟な勤務形態の導入も、マイクロツーリズムを促進する要因です。例えば、「平日の午前中に仕事を集中して終わらせ、午後は近所の美術館へ行く」「週の中日に1日休みを取り、近場の低山へハイキングに出かける」といった、従来の週末旅行の枠にとらわれない、自由な時間の使い方が可能になりました。これにより、観光地の混雑を避けて、より質の高い体験ができるというメリットも生まれます。

企業側も、従業員のエンゲージメント向上や生産性アップ、人材確保の観点から、福利厚生の一環としてワーケーションを奨励する動きを見せています。これらの新しい働き方の定着は、今後もマイクロツーリズムの需要を下支えし、旅と仕事、そして日常の境界線をよりシームレスにしていくでしょう。

持続可能な観光(サステナブルツーリズム)への関心

近年、気候変動や環境問題への意識の高まりを背景に、「持続可能な観光(サステナブルツーリズム)」という考え方が世界的に注目されています。これは、観光が環境・社会・経済に与える影響に配慮し、将来の世代にわたってその恩恵が受けられるようにするという考え方です。マイクロツーリズムは、このサステナブルツーリズムを体現する旅のスタイルとして、非常に重要な役割を担っています。

環境面では、移動に伴う二酸化炭素(CO2)排出量の削減に大きく貢献します。長距離の航空機移動は、一人当たりの環境負荷が非常に大きいことが知られています。一方、マイクロツーリズムは近距離の移動が中心であり、自家用車や公共交通機関を利用する場合でも、長距離旅行に比べてCO2排出量を大幅に抑制できます。環境への配慮を重視する旅行者にとって、マイクロツーリズムは倫理的な選択肢となり得るのです。

社会・経済面では、地域経済への貢献と文化の尊重という側面が挙げられます。有名な観光地に旅行者が集中しすぎる「オーバーツーリズム(観光公害)」は、交通渋滞、ゴミ問題、地価高騰などを引き起こし、地域住民の生活を脅かす問題となっています。マイクロツーリズムは、観光客をより広範な地域に分散させ、これまで光が当たらなかった地域の小規模な事業者(飲食店、小売店、体験施設など)に直接的な経済効果をもたらします。これは、地域経済の持続可能な循環を生み出し、大資本に依存しない多様な観光産業の育成に繋がります。

さらに、身近な地域を深く知ろうとするマイクロツーリズムの姿勢は、その土地の文化や歴史、人々の暮らしに対する敬意と理解を育みます。旅行者が単なる「消費者」ではなく、地域との関係性を築く「関係人口」の一員となることで、文化の継承や地域の活性化に貢献することも期待されています。このように、環境負荷が少なく、地域社会にポジティブな影響を与えるマイクロツーリズムは、持続可能性を重視する現代の価値観と強く共鳴し、多くの支持を集めているのです。

マイクロツーリズムのメリット

マイクロツーリズムは、旅行者個人にとって多くの利点があるだけでなく、受け入れる地域社会にとってもプラスの効果をもたらします。ここでは、その代表的なメリットを「費用・時間」「地域の魅力再発見」「地域経済への貢献」という3つの視点から、具体的に解説していきます。

メリット①:費用や移動時間を抑えられる

マイクロツーリズムが持つ最も分かりやすく、実践しやすいメリットは、経済的・時間的な負担が大幅に軽減される点です。これは、旅へのハードルを大きく下げ、より多くの人々が気軽にリフレッシュの機会を得ることを可能にします。

経済的な側面では、旅行にかかるコストを劇的に削減できます。一般的な国内旅行において、費用の大部分を占めるのは交通費と宿泊費です。例えば、東京から北海道や沖縄へ旅行する場合、往復の航空券だけで数万円かかるのが普通です。しかし、マイクロツーリズムでは、移動手段が自家用車や近距離の電車になるため、交通費は数千円程度に収まることがほとんどです。日帰りであれば宿泊費もかかりません。

この節約できた予算を、旅の体験価値を高めるために再投資できるのが大きな魅力です。例えば、「いつもより少し高級なレストランで地元の旬の食材を味わう」「普段は挑戦しないような伝統工芸の体験プログラムに参加する」「お土産を奮発して家族や友人を喜ばせる」など、旅の満足度を直接的に向上させることにお金を使えます。結果として、低コストでありながら、非常に質の高い充実した時間を過ごすことが可能になるのです。

時間的な側面でも、そのメリットは計り知れません。長距離旅行では、移動時間そのものが大きな割合を占め、特に1泊2日などの短い日程では、現地での滞在時間が限られてしまいがちです。「せっかく来たのだから」とスケジュールを詰め込み、かえって疲れて帰ってくる、という経験をしたことがある人も多いでしょう。

一方、マイクロツーリズムは移動時間が1〜2時間程度と短いため、現地での活動時間を最大限に確保できます。土曜日の朝、ゆっくり起きてから出発しても、午前中には目的地に到着し、一日を存分に楽しむことができます。また、移動による疲労が少ないため、帰宅後も体力が残っており、翌日の仕事や日常生活に支障をきたしにくいという利点もあります。この「手軽さ」と「効率性」は、忙しい現代人にとって非常に価値が高く、週末のリフレッシュ方法としてマイクロツーリズムが選ばれる大きな理由となっています。長期休暇が取れなくても、思い立った時にすぐ実行できるフットワークの軽さが、日々の生活に潤いと活気をもたらしてくれるでしょう。

メリット②:地元の魅力を再発見できる

「いつでも行けるから」という理由で、私たちは意外と自分の住む地域やその周辺のことを知らないものです。マイクロツーリズムは、そうした「灯台下暗し」の状態に気づかせ、身近な場所の隠れた魅力を再発見する絶好の機会を提供してくれます。

普段の生活では、自宅と職場の往復や、決まった買い物先への移動など、行動範囲がパターン化しがちです。しかし、マイクロツーリズムでは、「観光客」といういつもとは違う視点を持つことで、見慣れたはずの風景が全く新しいものに見えてきます。通勤で毎日通る道の脇に、実は素敵な庭園を持つお寺があったことに気づいたり、少し路地を入ったところに、地元の人々に愛される美味しいパン屋を見つけたりするかもしれません。

このような発見は、知的好奇心を満たし、探求する喜びを与えてくれます。例えば、地域の歴史に興味を持ち、地元の小さな郷土資料館を訪れてみたとします。そこで、自分が住む土地の成り立ちや、かつて活躍した人物の物語を知ることで、その土地への理解が深まり、見慣れた街並みがより一層味わい深いものに感じられるようになるでしょう。これは、単なる物見遊山ではなく、学びや発見を伴う知的なレジャーとしての側面です。

さらに、地元の魅力を再認識することは、その地域に対する愛着や誇り、いわゆる「シビックプライド」の醸成にも繋がります。「自分の街には何もない」と思っていた人が、マイクロツーリズムを通じて豊かな自然、美味しい食べ物、ユニークな文化に触れることで、「自分の街もなかなか良いところだ」と感じるようになります。この愛着は、地域のイベントへの積極的な参加や、地元の産品を応援する消費行動、さらにはUターンやIターンといった移住定住の促進にも繋がる可能性を秘めています。

つまり、マイクロツーリズムは、旅行者個人の満足に留まらず、地域コミュニティ全体の活性化や、住民のアイデンティティ形成にも寄与するという、非常に意義深い効果を持っているのです。遠くの有名な観光地を訪れる旅も素晴らしいものですが、自分の足元にある宝物を探しに行く旅は、また違った種類の深い感動と満足感を与えてくれます。

メリット③:地域経済の活性化に貢献できる

マイクロツーリズムは、旅行者にとって手軽で魅力的なだけでなく、受け入れる地域、特に小規模な事業者が多い地方にとって、経済的な恩恵をもたらす持続可能な観光モデルとして期待されています。

その最大の理由は、消費が地域内で効果的に循環しやすい点にあります。長距離旅行の場合、交通費は航空会社や鉄道会社といった大企業に支払われることが多く、地域に直接落ちるお金は限定的になることがあります。しかし、マイクロツーリズムでは、旅行者が地元の飲食店で食事をし、個人経営の土産物店で買い物をし、地域の農産物直売所で新鮮な野菜を買い求めます。もし宿泊するとしても、地域密着型の小さな旅館や民宿が選ばれることも多いでしょう。

このように、旅行者の消費が、地域に根差した中小・小規模事業者に直接届きやすいのがマイクロツーリズムの大きな特徴です。これは、地域全体の経済を底上げし、雇用の維持・創出にも繋がります。特に、新型コロナウイルスの影響で大きな打撃を受けた飲食業や小売業、宿泊業にとっては、地域住民や近隣からの来訪者が安定した需要源となり、事業継続の大きな支えとなります。

また、マイクロツーリズムはオーバーツーリズム(観光公害)の問題を緩和する効果も期待できます。特定の有名観光地に観光客が過度に集中すると、交通渋滞やゴミ問題、騒音などが深刻化し、地域住民の生活環境を悪化させてしまいます。マイクロツーリズムは、観光客をより広範なエリアに分散させる力を持っています。これまで観光地として認識されていなかったような場所にも人々が訪れるようになることで、観光客の集中を避けつつ、地域全体でその恩恵を享受する「面的」な観光振興が可能になります。

さらに、旅行者が地域の体験プログラム(例:農業体験、伝統工芸体験)などに参加することで、新たな消費が生まれるだけでなく、地域の文化や自然そのものが持つ価値が「観光資源」として認識されるようになります。これにより、地域住民は自らの持つ資源に誇りを持ち、それを守り、継承していくモチベーションが高まります。観光収入が文化財の保護や自然環境の保全活動に再投資されるという、好循環を生み出すことも可能です。

このように、マイクロツーリズムは単にお金を落としてもらうだけでなく、地域の人々と旅行者が交流し、互いの理解を深めながら、持続可能な形で地域経済を活性化させるという、非常に重要な社会的役割を担っているのです。

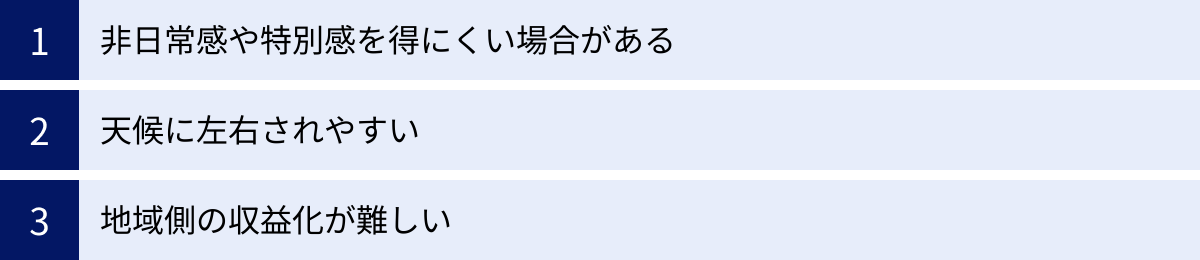

マイクロツーツーリズムのデメリット・課題

マイクロツーリズムは多くのメリットを持つ一方で、実践する上でのデメリットや、地域側が抱える課題も存在します。これらの点を理解し、対策を講じることで、より満足度の高いマイクロツーリズムを実現できます。ここでは、旅行者側の視点からのデメリットと、受け入れ地域側の課題に分けて詳しく見ていきましょう。

デメリット①:非日常感や特別感を得にくい場合がある

マイクロツーリズムの最大のメリットである「手軽さ」や「身近さ」は、時としてデメリットにもなり得ます。旅行に強い「非日常性」や「冒険」を求める人にとっては、物足りなさを感じてしまう可能性があるのです。

その主な理由は、「いつでも帰れる」という心理的な安心感にあります。海外旅行や遠方への国内旅行では、言葉や文化の違い、物理的な距離感が、日常からの完全な断絶を生み出し、独特の高揚感や緊張感をもたらします。この「ハプニングさえも楽しめる」感覚が、旅の醍醐味だと感じる人も少なくありません。しかし、マイクロツーリズムでは、自宅から近いがゆえに、どこか日常の延長線上にあるという感覚が拭えず、旅ならではの「特別な時間」という意識が薄れやすいのです。見慣れた景色や知っている地名が多いことも、新鮮な驚きを感じにくくさせる一因かもしれません。

また、マンネリ化しやすいという点もデメリットとして挙げられます。行動範囲が近場に限定されるため、何度も繰り返しているうちに、行く場所や体験することがパターン化してしまい、「またここか」という既視感を覚えてしまう可能性があります。新しい発見や感動が少なくなると、旅へのモチベーションそのものが低下してしまうことも考えられます。

これらのデメリットを克服し、マイクロツーリズムでも非日常感を演出するためには、意識的な工夫が重要になります。例えば、以下のような方法が考えられます。

- デジタルデトックスを試す: 旅行中はスマートフォンの通知をオフにする、あるいは敢えて宿に置いて出かけるなど、意図的に日常の情報から距離を置くことで、目の前の体験に集中できます。

- 「初めて」を意識的に作る: 今まで一度も歩いたことのない道を歩いてみる、入ったことのないお店に勇気を出して入ってみる、普段は選ばないようなジャンルの食事に挑戦するなど、「初めての体験」を計画に盛り込むことで、新鮮な刺激を得られます。

- テーマを設定する: 「この街の全ての神社を巡る」「〇〇線沿線のパン屋を制覇する」といった具体的なテーマや目標を設定すると、ゲーム感覚で楽しめ、マンネリ化を防ぐことができます。

- 服装を変える: 少しお洒落をして出かけるだけでも、気分が変わり、特別な一日を演出しやすくなります。

このように、少しの工夫と心構え次第で、近場への旅でも十分に非日常感や特別感を味わうことは可能です。マイクロツーリズムの限界を知りつつ、それを補うための自分なりの楽しみ方を見つけることが、満足度を高める鍵となります。

デメリット②:天候に左右されやすい

マイクロツーリズムは、その手軽さから、ハイキング、サイクリング、公園でのピクニック、食べ歩きといった屋外でのアクティビティが計画の中心になることが少なくありません。しかし、これは同時に、天候、特に雨や荒天に計画が大きく左右されやすいというデメリットを生み出します。

遠方への旅行であれば、数日前から天気予報を念入りにチェックし、雨天の場合の代替案も複数準備しておくことが多いでしょう。また、滞在日数に余裕があれば、「今日が雨なら明日にしよう」といった柔軟な日程変更も可能です。しかし、マイクロツーリズムは日帰りや一泊二日といった短期間で計画されることが多いため、当日の天候が悪化すると、計画そのものが台無しになったり、大幅な変更を余儀なくされたりするリスクが高まります。

楽しみにしていた絶景スポットでの景色が見られなかったり、屋外でのイベントが中止になったりすると、せっかくの休日が残念な思い出になってしまうかもしれません。「近場だからまた来ればいい」と割り切れる場合もありますが、がっかり感は否めないでしょう。

このデメリットに対処するためには、事前の準備段階で「雨の日プラン」を考えておくことが非常に重要です。晴天時のプランと並行して、悪天候でも楽しめる代替案をリストアップしておきましょう。例えば、以下のような選択肢が考えられます。

- 地域の文化施設を巡る: 美術館、博物館、科学館、プラネタリウムなど、屋内でも楽しめる施設は各地にあります。普段はなかなか足を運ばない場所を訪れる良い機会になります。

- ものづくり体験に参加する: 陶芸、ガラス工芸、和菓子作りなど、屋内で完結する体験型アクティビティは、天候に左右されず、特別な思い出を作ることができます。

- カフェやブックカフェで過ごす: 雨音を聞きながら、居心地の良いカフェで読書をしたり、友人と語らったりするのも、贅沢な時間の使い方です。

- 日帰り温泉やスパ施設を利用する: 悪天候の日は、温泉にゆっくり浸かって心身をリフレッシュするのに最適です。

- ショッピングモールやアウトレットを訪れる: 買い物や食事、映画鑑賞など、一つの施設内で一日中楽しむことができます。

天候不順は計画の失敗ではなく、別の楽しみ方を発見するチャンスと捉えることで、マイクロツーリズムの柔軟性を最大限に活かすことができます。複数の選択肢を持っておくことが、どんな状況でも休日を満喫するための秘訣です。

課題①:地域側の収益化が難しい

旅行者にとって多くのメリットがあるマイクロツーリズムですが、受け入れる地域側、特に観光業を生業とする事業者にとっては、収益化が難しいという深刻な課題を抱えています。

その最大の要因は、旅行者一人当たりの消費額(客単価)が低くなりがちな点です。マイクロツーリズムは日帰りや一泊程度の短期間滞在が中心であるため、最も大きな収益源となる宿泊費が発生しない、あるいは一泊分しか見込めないケースが多くなります。また、滞在時間が短い分、食事の回数や買い物をする機会も、長期滞在者に比べて少なくなります。手軽さが魅力であるがゆえに、旅行者側もあまりお金をかけずに楽しもうとする傾向があり、結果として地域に落ちるお金が限定的になってしまうのです。

さらに、消費が特定の分野に偏りやすいという課題もあります。例えば、「地元の美味しいランチを食べて、お土産を買って帰る」というパターンでは、飲食店と土産物店には経済効果がありますが、宿泊施設や体験プログラム提供者、交通事業者など、観光産業を構成する他の事業者には恩恵が及びにくい構造です。これでは、地域経済全体への波及効果が小さく、持続的な産業の発展には繋がりにくいという問題が生じます。

これらの課題を克服し、マイクロツーリズムを地域にとって真に価値あるものにするためには、戦略的な取り組みが不可欠です。

- 高付加価値なコンテンツの開発: 安さだけを売りにするのではなく、「ここでしかできない特別な体験」を提供することで客単価を上げる努力が必要です。例えば、専門家が案内する歴史散策ツアー、有名シェフが地元の食材を使って教える料理教室、希少な伝統工芸の制作体験など、価格が高くても参加したいと思わせる魅力的なプログラムを開発することが求められます。

- 滞在時間を延ばす工夫: 日帰り客に「もう一泊したい」と思わせる仕掛けが重要です。例えば、夜に開催されるライトアップイベントや星空観賞会、朝市や早朝の座禅体験など、宿泊しなければ体験できないコンテンツを充実させることが有効です。また、複数の観光スポットや店舗で利用できる周遊パスや共通クーポンを発行し、地域内をより長く、広く巡ってもらう工夫も考えられます。

- リピーターの育成: 一度の来訪で大きな収益を上げるのが難しいのであれば、何度も訪れてくれるリピーターを増やすことが重要になります。SNSなどを活用した継続的な情報発信、季節ごとに異なるイベントの開催、リピーター限定の特典を用意するなど、顧客との長期的な関係性を築くためのマーケティング戦略が不可欠です。

マイクロツーリズムは、地域にとって大きな可能性を秘めていますが、それは単に近隣から人が来るのを待つだけでは実現しません。地域の魅力を磨き上げ、それを収益に結びつけるための知恵と努力が、今まさに問われています。

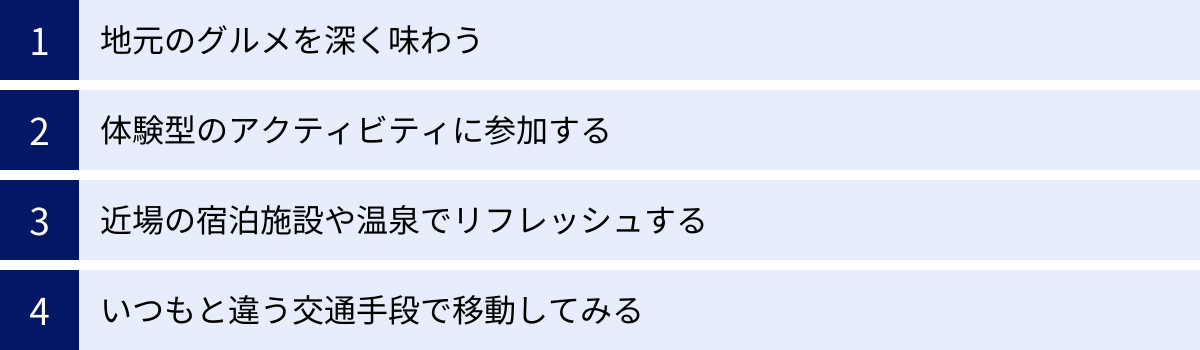

マイクロツーリズムの楽しみ方

マイクロツーリズムの魅力は、その自由度の高さにあります。決まった型はなく、自分の興味や気分に合わせて、無限の楽しみ方を見つけることができます。ここでは、マイクロツーリズをより深く、豊かに味わうための具体的なアイデアを4つのテーマに分けてご紹介します。これらのヒントを参考に、あなただけのオリジナルな近場の旅を計画してみてください。

地元のグルメを深く味わう

「食」は、その土地の文化や風土を最もダイレクトに感じられる要素の一つです。マイクロツーリズムを、「地元の食」をテーマにした美食探訪の旅にしてみてはいかがでしょうか。いつもの外食とは一味違う、深い食体験が待っています。

一つ目のアプローチは、郷土料理やB級グルメの探求です。全国的に有名な名物料理だけでなく、その地域の人々が日常的に食べている、素朴ながらも味わい深い料理が必ずあります。観光客向けのレストランではなく、地元の人が集うような小さな食堂や居酒屋に足を運んでみましょう。お店の人におすすめを聞きながら、その料理が生まれた背景や歴史に耳を傾けるのも一興です。インターネットや地元の情報誌で下調べをするのも良いですが、敢えて情報を入れずに、散策中に気になったお店にふらっと立ち寄ると思わぬ出会いがあるかもしれません。

二つ目のアプローチは、食材そのものを探求する旅です。地域の農産物直売所や道の駅、漁港の市場などを訪れてみましょう。そこには、スーパーマーケットでは見かけないような珍しい品種の野菜や、獲れたてで新鮮な魚介類が並んでいます。生産者の顔が見える場所で、旬の食材の選び方や美味しい食べ方を直接教えてもらうことができます。購入した食材を、もし宿泊先にキッチンがあればその場で調理したり、自宅に持ち帰って旅の思い出とともに味わったりするのも、マイクロツーリズムならではの楽しみ方です。これは、単なる「消費」ではなく、地域の食文化のサイクルに参加する体験と言えるでしょう。

三つ目のアプローチは、生産の現場を訪れることです。例えば、近隣にワイナリーや日本酒の酒蔵、ビール醸造所があれば、見学ツアーに参加してみるのがおすすめです。作り手の情熱やこだわりを直接聞きながら、その場で出来立てをテイスティングする味は格別です。同様に、果物農園での収穫体験や、チーズ工房の見学なども、食への理解を深め、生産者との交流が生まれる貴重な機会となります。ただ食べるだけでなく、その背景にある物語を知ることで、食体験はより立体的で記憶に残るものになります。

体験型のアクティビティに参加する

マイクロツーリズムをよりアクティブで思い出深いものにするには、その土地ならではの体験型アクティビティに参加するのが一番です。見るだけの観光から、自ら参加し、五感で感じる観光へとシフトすることで、旅の満足度は格段に高まります。

地域の文化に触れる体験は、知的好奇心を満たしてくれます。例えば、陶芸や染物、和紙作り、木工といった伝統工芸のワークショップに参加してみましょう。職人さんの指導を受けながら、自分の手で作品を創り上げるプロセスは、集中力と創造力を刺激します。完成した作品は、世界に一つだけの旅の記念品になります。また、地域の歴史や文化を深く知るためには、専門ガイドが案内するウォーキングツアーや、古民家での茶道体験、座禅体験などもおすすめです。本やインターネットで知るのとは違う、生きた文化に触れることができます。

地域の自然を活かした体験も、マイクロツーリズムの醍醐味です。近隣に山や川、湖、海があれば、カヌーやカヤック、SUP(スタンドアップパドルボード)、ラフティングといったウォータースポーツに挑戦してみてはいかがでしょうか。インストラクターが丁寧に教えてくれるツアーも多いため、初心者でも安心して楽しめます。また、整備されたハイキングコースやサイクリングロードをのんびりと進むのも、心身のリフレッシュに最適です。季節によっては、農業体験(田植え、稲刈り、野菜の収穫など)も魅力的です。土に触れ、汗を流すことで、食への感謝の気持ちが芽生え、自然との一体感を味わえます。

これらの体験型アクティビティを探す際は、自治体の観光協会のウェブサイトや、アクティビティ予約サイトなどを活用すると便利です。人気のあるプログラムは予約が必要な場合も多いので、事前に調べておくとスムーズです。少し勇気を出して新しいことに挑戦することが、マイクロツーリズムを忘れられない特別な体験に変える鍵となります。

近場の宿泊施設や温泉でリフレッシュする

マイクロツーリズムは日帰りでも楽しめますが、思い切って近場の宿泊施設に一泊してみることで、旅の質は大きく変わります。移動時間が短い分、ホテルや旅館での滞在そのものを旅の目的とする「おこもりステイ」は、マイクロツーリズムと非常に相性の良い楽しみ方です。

目的や気分に合わせて、宿泊施設を選んでみましょう。例えば、徹底的にリラックスしたいなら、静かな環境にある温泉旅館が最適です。源泉かけ流しの温泉に何度も浸かり、地元の食材を活かした会席料理に舌鼓を打ち、部屋でゆっくりと読書をする。そんな何もしない贅沢な時間は、日々の疲れを芯から癒してくれます。

気分転換や非日常感を味わいたいなら、デザイン性の高いホテルや、ユニークなコンセプトを持つ宿泊施設を探してみるのも面白いでしょう。建築家が手掛けたスタイリッシュな空間や、アート作品が飾られた客室、地域の文化をテーマにしたコンセプトルームなど、その場所にいるだけで感性が刺激されるような体験ができます。ホテルのバーでカクテルを楽しんだり、スパでトリートメントを受けたりと、館内施設をフル活用して過ごすのも良いでしょう。

日帰りでも、温泉施設やスパを目的地にすることは可能です。多くの施設が日帰り入浴プランを提供しており、食事や休憩室がセットになったお得なパッケージもあります。たった数時間でも、大きなお風呂に浸かるだけで心身ともにリフレッシュできる効果は絶大です。

近場に泊まることのメリットは、時間を気にせず、ゆったりと過ごせることです。チェックアウトの時間まで朝寝坊をしたり、朝食後に周辺を散歩したりと、時間に追われることなく、自分のペースでリラックスできます。わざわざ遠くへ行かなくても、環境を変えるだけで、これほどまでにリフレッシュできるという発見は、マイクロツーリズムがもたらす大きなギフトの一つです。

いつもと違う交通手段で移動してみる

マイクロツーリズムでは、移動そのものを楽しむという視点を持つと、旅が何倍も面白くなります。いつもは目的地まで最短距離で移動するために使う自動車や電車を、敢えて「旅の主役」に据えてみましょう。

自動車での移動に慣れているなら、ローカル線に乗ってみるのがおすすめです。一両編成のディーゼルカーが田園風景の中をガタゴトと走る音、車窓から見える人々の暮らしの風景、無人駅のノスタルジックな雰囲気。そのすべてが新鮮な体験となります。途中下車の旅と称して、気になった駅で降りて周辺を散策してみるのも楽しいでしょう。時刻表を片手に計画を立てるプロセスも、旅のワクワク感を高めてくれます。

自転車(サイクリング)も、マイクロツーリズムに最適な交通手段です。自動車では速すぎて見過ごしてしまう景色や、徒歩では行けない少し離れた場所へも、自分のペースでアクセスできます。風を感じながら走る爽快感は格別です。最近では、観光地で気軽に借りられるレンタサイクルや、電動アシスト付き自転車、スポーツタイプの自転車をレンタルできるサービスも増えています。サイクリングロードが整備されている地域も多いので、ぜひ挑戦してみてください。

徒歩(ウォーキング)は、最もシンプルで、最も深く地域を感じられる移動手段です。地図を片手に、あるいは気の向くままに、自分の足で街を歩き回ることで、自動車や電車からは見えない細部に気づくことができます。路地の奥にある小さな祠、ショーウィンドウの面白いディスプレイ、地元の人々の会話など、五感をフルに使って街の息遣いを感じ取ることができます。

その他にも、観光地によっては周遊バス、観光船、ロープウェイ、ケーブルカーなど、様々な乗り物があります。いつもと違う乗り物に乗るという非日常的な行為自体が、旅の素晴らしいスパイスになります。目的地に効率よく着くことだけが移動の目的ではありません。その過程にある発見や出会いを楽しむことこそ、マイクロツーリズムの神髄と言えるでしょう。

マイクロツーリズムと似た言葉との違い

マイクロツーリズムという言葉が広まるにつれて、「ステイケーション」や「ワーケーション」といった似たような響きを持つ言葉もよく耳にするようになりました。これらは、いずれも新しい休暇の過ごし方やライフスタイルを指す言葉ですが、その意味や目的はそれぞれ異なります。ここでは、これらの言葉との違いを明確にし、マイクロツーリズムの概念をより深く理解しましょう。

| 用語 | 主な目的 | 活動範囲 | 「仕事」との関連 |

|---|---|---|---|

| マイクロツーリズム | 近場の観光・地域の魅力再発見 | 自宅から1~2時間圏内 | 仕事を含まないのが基本 |

| ステイケーション | 自宅や近場のホテルでのリフレッシュ・休息 | 自宅または特定の宿泊施設内 | 仕事を含まないのが基本 |

| ワーケーション | 観光地での仕事と休暇の両立 | 国内外の観光地・リゾート地 | 「仕事」が必須要素 |

上記の表は、3つの言葉の主な違いをまとめたものです。以下で、それぞれの言葉について詳しく解説していきます。

ステイケーションとの違い

「ステイケーション(Staycation)」は、「滞在する(Stay)」と「休暇(Vacation)」を組み合わせた造語です。その名の通り、遠くへ旅行に出かけるのではなく、自宅や自宅近くのホテルなどに滞在しながら休暇を過ごすことを指します。

マイクロツーリズムとステイケーションの最も大きな違いは、「移動」と「観光」の捉え方にあります。

- マイクロツーリズム: 主な目的は、自宅から少し離れた場所へ「移動」し、その土地の観光資源(グルメ、自然、文化など)を「探求・発見」することにあります。活動の主体は、目的地での観光活動です。

- ステイケーション: 主な目的は、移動を最小限に抑え、特定の場所(自宅やホテル)に「滞在」し、心身を「休息・リフレッシュ」させることにあります。活動の主体は、その場での過ごし方そのものです。例えば、ホテルのプールサイドで一日中読書をしたり、ルームサービスを頼んで映画鑑賞をしたり、自宅の庭でバーベキューを楽しんだりすることがステイケーションの典型的な例です。

もちろん、両者の境界は曖昧な部分もあります。例えば、「近所のホテルに泊まる(ステイケーション)」という行為の中で、「ホテルの周辺を散策する(マイクロツーリズム)」ことも可能です。

しかし、その中心的な概念を整理すると、マイクロツーリズムが「外向き」の活動(地域の発見)を志向するのに対し、ステイケーションは「内向き」の活動(自己の休息)を志向する傾向が強いと言えるでしょう。

【具体例で考える違い】

- マイクロツーリズムの例: 週末に車で1時間半かけて隣県の高原へ行き、ハイキングとご当地グルメを楽しむ。

- ステイケーションの例: 週末に市内の高級ホテルを予約し、スパやレストランなど館内施設だけを利用して過ごす。

このように、活動の焦点が「地域の探求」にあるのか、「その場での休息」にあるのかが、両者を区別する重要なポイントです。

ワーケーションとの違い

「ワーケーション(Workation)」は、「仕事(Work)」と「休暇(Vacation)」を組み合わせた造語で、近年リモートワークの普及とともに急速に広まりました。これは、リゾート地や観光地といった普段の職場とは異なる環境で、仕事をしながら休暇も楽しむという、新しい働き方であり、ライフスタイルを指します。

マイクロツーリズムとワーケーションの決定的な違いは、「仕事」が要素に含まれるかどうかです。

- マイクロツーリズム: 基本的に、仕事から離れて純粋な休暇(オフ)の時間を楽しむことが前提です。その目的は観光、レジャー、リフレッシュにあります。

- ワーケーション: 「仕事(オン)」と「休暇(オフ)」を同じ場所で両立させることが前提です。日中はリモートで仕事に集中し、業務時間外や休日にその土地の観光やアクティビティを楽しむというスタイルが一般的です。

両者の関係性を考えると、ワーケーションはマイクロツーリズムを実践するための「手段」や「背景」になり得ると言えます。つまり、「マイクロツーリズムの範囲内(自宅から1〜2時間圏内)の場所でワーケーションを行う」という選択肢が存在するのです。

例えば、金曜日に近場の温泉旅館へ移動し、そこでいつも通りにリモートワークをこなし、仕事が終わった後や翌日の土日は、その地域でマイクロツーリズムを楽しむ、という形です。これは、マイクロツーリズムとワーケーションが融合したスタイルと言えます。

【具体例で考える違い】

- マイクロツーリズムの例: 週末の2日間、完全に仕事のことは忘れ、近場の島へ渡ってサイクリングとシーフードを満喫する。

- ワーケーションの例: 1週間の間、海辺のコワーキングスペース付きの宿泊施設に滞在。平日の日中は仕事をし、朝や夕方にはサーフィンを楽しみ、週末は周辺の観光地を巡る。

まとめると、マイクロツーリズムは「休暇の過ごし方」に焦点を当てた言葉であるのに対し、ワーケーションは「働き方」と「休暇の過ごし方」を統合したライフスタイルを指す言葉です。ワーケーションは必ず仕事を伴いますが、マイクロツーリズムは仕事を伴いません。この点が、両者を明確に区別する最も重要なポイントとなります。これらの違いを理解することで、自分の目的や状況に合った最適な旅のスタイルを選択できるようになるでしょう。

マイクロツーリズムを後押しする国の支援策

マイクロツーリズムの普及は、個人の価値観の変化やライフスタイルの多様化だけでなく、国や自治体による政策的な後押しも大きな要因となりました。特に新型コロナウイルス感染症の拡大で甚大な影響を受けた観光産業を支えるため、遠距離移動を伴わない近隣地域での観光を促進する様々な支援策が打ち出されました。ここでは、過去に実施された代表的な国の支援事業を取り上げ、それらがどのようにマイクロツーリズムの定着に貢献したのかを解説します。

※注意:以下の支援策は、多くが期間限定の事業であり、既に終了しているものが含まれます。最新の観光支援策については、観光庁や各自治体の公式サイトで情報を確認してください。

新たな旅のスタイル事業

観光庁が主導した「新たな旅のスタイル事業」は、マイクロツーリズムと非常に親和性の高い概念であるワーケーションや、出張に休暇を組み合わせるブレジャー(Business + Leisure)といった、従来とは異なる新しい旅行形態の普及と定着を目指した取り組みです。この事業は、特定の旅行商品を直接割引くものではなく、新しい旅の形が社会に浸透するための環境整備や機運醸成を目的としていました。(参照:観光庁公式サイト)

この事業の具体的な内容としては、以下のようなものが挙げられます。

- モデル事業の支援: 企業や地方自治体、観光事業者などが連携して行う、ワーケーション等の先進的なモデル事業に対して、国が経費の一部を補助しました。これにより、例えば、地方の遊休施設をサテライトオフィスやコワーキングスペースとして改修したり、仕事と休暇を両立しやすい滞在プログラムを開発したりといった、具体的な受け入れ環境の整備が進みました。

- プロモーション活動: 国が主体となり、シンポジウムの開催やウェブサイト、動画などを通じて、新しい旅のスタイルの魅力やメリットを広く国民に発信しました。これにより、企業経営者や労働者に対してワーケーション等への理解を促し、導入へのハードルを下げることが狙いでした。

この「新たな旅のスタイル事業」は、直接的にマイクロツーリズムを推進するものではありませんでしたが、結果としてその普及を力強く後押しすることになりました。なぜなら、ワーケーションを実践する場として、いきなり遠隔地を選ぶのはハードルが高いと感じる企業や個人にとって、まずは近場で試してみるという選択肢が現実的だからです。自宅から1〜2時間程度の場所であれば、万が一のトラブルがあってもすぐに対応でき、コストも抑えられます。

このように、国がワーケーションという働き方・休み方を推奨したことで、「近場で働き、近場で休む」というライフスタイルが肯定され、マイクロツーリズムの土壌が育まれるという間接的な効果を生んだのです。仕事と休暇の境界線が柔軟になる中で、平日に近場のホテルで仕事をし、週末はそのまま観光するといった行動が、より自然な選択肢として認識されるようになりました。

地域観光事業支援(県民割など)

マイクロツーリズムの概念を国民に広く浸透させ、その実践を直接的に促進した最も代表的な施策が、観光庁の「地域観光事業支援」です。これは、一般的に「県民割」や「ブロック割」といった通称で知られています。

この支援策は、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いている地域において、同一都道府県内または隣接する都道府県(ブロック)からの旅行を対象に、その代金を割引くというものでした。感染リスクが高い長距離・広域の移動を避けつつ、まずは近隣地域内での旅行需要を喚起し、疲弊した地域観光の回復を図ることを目的としていました。(参照:観光庁公式サイト)

具体的な支援内容は、主に以下の2つの柱で構成されていました。

- 旅行・宿泊代金の割引: 対象となる地域の住民が、自身の住む都道府県内、または指定された近隣の都道府県へ旅行する際に、旅行会社が販売する旅行商品や、宿泊施設が直接販売する宿泊プランの代金が、一人一泊あたり一定額(例:5,000円)を上限に割引かれました。

- 地域共通クーポンの配布: 上記の割引利用者に対して、旅行先の土産物店や飲食店、観光施設などで利用できるクーポン券(例:2,000円分)が配布されました。これにより、宿泊費や交通費だけでなく、旅行先での消費(いわゆる「コト消費」「モノ消費」)を促し、地域経済全体への波及効果を高めることが狙いでした。

この「地域観光事業支援」は、まさにマイクロツーリズムを政策的に具現化したものと言えます。対象が「県内」や「近隣県」に限定されていたため、人々は自然と自分の住む地域の観光地に目を向けることになりました。

この施策がもたらした影響は非常に大きいものでした。

- 新たな魅力の発見: これまで「いつでも行ける」と思って訪れていなかった地元の観光地や、知らなかった隠れた名所の存在に気づくきっかけとなりました。

- マイクロツーリズムの認知度向上: 「県民割」という分かりやすいキーワードとともに、近場を旅するというスタイルが広く一般に認知され、実践されました。

- 地域経済の下支え: 感染症の影響でインバウンド需要や遠方からの観光客が途絶える中、地域住民による観光消費が、地元の観光事業者にとって命綱となりました。

この事業は、その後全国を対象とする「全国旅行支援」へと移行していきましたが、「まずは地元から」というマイクロツーリズムの考え方を多くの人々に体験させ、その価値を実感させたという点で、日本の観光史において重要な役割を果たしたと言えるでしょう。これらの国の支援策は、マイクロツーリズムが単なる個人の思いつきや一過性のトレンドではなく、地域社会の持続可能性を考える上で重要な戦略の一つであることを示しています。