日本国内の旅行を計画する際、「デスティネーションキャンペーン」という言葉を目にしたことがあるでしょうか。これは、特定の地域を対象に、期間限定で集中的に行われる日本最大級の観光キャンペーンです。普段は体験できない特別な企画やお得なきっぷが登場し、旅の魅力を何倍にも膨らませてくれます。

しかし、「名前は聞いたことがあるけれど、具体的にどのようなものなのかよく知らない」「どうすればその魅力を最大限に活用できるのか分からない」という方も少なくないでしょう。

この記事では、デスティネーションキャンペーン(DC)の基本的な仕組みから、そのメリット、そして2024年の開催情報や今後の予定まで、包括的に解説します。DCの全体像を理解し、次の旅行計画に役立てることで、これまでとは一味違う、記憶に残る特別な旅を実現できるはずです。

目次

デスティネーションキャンペーン(DC)とは

デスティネーションキャンペーン(Destination Campaign)、通称「DC」は、日本の観光業界における最も重要で大規模な取り組みの一つです。これは単なる旅行の宣伝活動ではなく、地域社会と交通インフラが一体となって、その土地ならではの魅力を全国、そして世界へと発信するための戦略的なプロジェクトです。まずは、このDCがどのようなものなのか、その定義と目的、そして歴史的背景から深く掘り下げていきましょう。

JRグループと自治体が共同で実施する大型観光キャンペーン

デスティネーションキャンペーンの最大の特徴は、JR旅客6社(JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州)と、キャンペーンの対象となる都道府県や市町村などの地方自治体、そして地元の観光事業者が緊密に連携して実施する点にあります。この三者が一体となることで、他の観光キャンペーンとは一線を画す、圧倒的な規模と影響力を持ちます。

なぜJRグループが中心的な役割を担うのでしょうか。それは、日本の広域観光において、鉄道ネットワークが今なお根幹をなしているからです。多くの旅行者は、新幹線や特急列車を利用して目的地へと向かいます。そのため、鉄道会社が主体的に関わることで、交通アクセスの提供から現地での周遊、そして全国規模でのプロモーションまで、一貫した旅行体験をデザインできるのです。

具体的には、JRグループはキャンペーン期間中、臨時列車の増発や、普段は走らない特別な観光列車の運行、そして周遊に便利な特別企画乗車券(お得なきっぷ)の発売などを担当します。一方、地方自治体や観光事業者は、地域の文化財の特別公開、限定グルメの開発、体験型イベントの企画・運営など、旅行者が現地で楽しめる魅力的なコンテンツを用意します。

このように、「目的地までの足」と「現地での体験」がシームレスに連携し、相乗効果を生み出すことこそが、デスティネーションキャンペーンの本質と言えるでしょう。この強力なタッグにより、一つの地域が持つ観光資源が最大限に引き出され、旅行者に対して強力なメッセージとして届けられるのです。キャンペーンの規模は非常に大きく、通常は一つの都道府県、あるいは複数の県にまたがる広域なエリアを対象に、約3ヶ月間にわたって集中的に展開されます。

キャンペーンの目的は地域の観光振興と活性化

デスティネーションキャンペーンが目指すゴールは、単に一時的な観光客を増やすことだけではありません。その先にある、持続可能な形での地域の観光振興と、それに伴う経済・社会の活性化を最大の目的としています。この目的は、いくつかの側面に分解して理解できます。

第一に、「観光客の誘致と交流人口の拡大」です。キャンペーンを通じて、対象地域の知名度を飛躍的に高め、これまでその地域に関心のなかった層も含めて、多くの人々に訪れてもらうことを目指します。特に、首都圏や関西圏、中京圏といった大都市圏からの誘客は重要なテーマです。人々が地域を訪れることで、宿泊、飲食、交通、土産物の購入など、様々な場面で消費が生まれ、地域経済に直接的な恩恵をもたらします。

第二に、「地域ブランドの確立とイメージ向上」です。DCは、その地域が持つ独自の魅力、例えば豊かな自然、歴史的な遺産、特色ある食文化、伝統工芸などを、一貫したテーマやキャッチフレーズのもとに再編集し、強力に発信します。これにより、「〇〇県といえば△△」というような、明確でポジティブな地域ブランドを確立・強化できます。「温泉の癒し」「歴史ロマン」「食の宝庫」といったテーマ性を打ち出すことで、旅行者の目的意識を喚起し、訪問意欲を高めるのです。

第三に、「観光資源の掘り起こしと磨き上げ」です。キャンペーンの準備過程では、地元の人々でさえ気づいていなかったような隠れた名所や文化、ストーリーが再発見されることが少なくありません。DCを契機に、これらの「原石」を観光コンテンツとして磨き上げ、案内板を整備したり、体験プログラムを開発したりします。これは、キャンペーン終了後も地域に残る、貴重な観光資産となります。

そして第四に、「リピーターの創出と持続可能な観光への転換」です。DCで初めてその地を訪れた旅行者に「また来たい」と思ってもらうことが極めて重要です。満足度の高い体験を提供することで、リピーターへと繋げ、キャンペーン期間外にも安定した観光需要を生み出すことを目指します。さらに、キャンペーンをきっかけに地域内の観光事業者間の連携が深まり、観光客を受け入れる体制(ホスピタリティ)が向上することも、長期的な観光振興に繋がる大切な成果です。

デスティネーションキャンペーンの歴史

デスティネーションキャンペーンの歴史は、国鉄時代にまで遡ります。その原点となったのは、1978年(昭和53年)に和歌山県で実施された「きらめく紀州路」キャンペーンです。これが、現在のデスティネーションキャンペーンの第1号とされています。

当時の日本は高度経済成長を経て、国民の生活水準が向上し、旅行やレジャーへの関心が高まりつつありました。国鉄は、増大する旅客需要を喚起し、鉄道利用を促進するための新たな施策を模索していました。その中で、特定の地域(デスティネーション)に焦点を当て、地方自治体と協力して集中的に宣伝を行うという、画期的なアイデアが生まれたのです。

初期のDCは、主に名所旧跡を巡る周遊型の観光を促進するものが中心でした。パンフレットには美しい風景写真と共にモデルコースが掲載され、旅行者はそれに沿って観光地を訪れるというスタイルが一般的でした。

しかし、時代と共に旅行者のニーズは多様化・成熟化していきます。単に有名な場所を見る「モノ消費」から、その土地ならではの体験や交流を重視する「コト消費」へと関心が移り変わっていきました。この変化に対応し、デスティネーションキャンペーンの内容も進化を遂げています。

近年では、以下のような特徴が見られます。

- 体験型コンテンツの重視: 伝統工芸の制作体験、農作業体験、地元の人との交流プログラムなど、参加・体験型の企画が数多く盛り込まれるようになりました。

- テーマ性の深化: 「食」「アート」「歴史」「アニメ・マンガ」など、特定のテーマに深く特化したキャンペーンが増えています。これにより、ターゲット層を明確にし、より専門的な情報発信が可能になりました。

- デジタル技術の活用: スマートフォンアプリを使ったスタンプラリーや、SNSでのフォトコンテスト、VR/ARを活用した観光案内など、デジタル技術を駆使したプロモーションが積極的に行われています。

- 持続可能性(サステナビリティ)への配慮: 環境保全活動への参加を促すエコツアーや、地域の文化・伝統の継承に繋がるようなプログラムも登場しており、社会的な課題解決への貢献も視野に入れています。

このように、デスティネーションキャンペーンは、約半世紀にわたる歴史の中で、社会や旅行者の価値観の変化を反映しながら、常にその形を変え、進化し続けてきたのです。それは、日本の観光のあり方を映し出す鏡のような存在と言えるかもしれません。

デスティネーションキャンペーンの仕組み

日本最大級の観光キャンペーンであるデスティネーションキャンペーン(DC)は、その華やかな表舞台の裏側で、非常に緻密で計画的な仕組みによって支えられています。誰がどのようにしてこの大規模なプロジェクトを動かし、どのような時間軸で進められていくのか。ここでは、DCの運営体制と、3つの期間からなる特徴的な構造について詳しく解説します。

主催するのは誰?

デスティネーションキャンペーンの成功の鍵は、多様な組織がそれぞれの役割を果たしながら、一つの目標に向かって協力する「官民一体」の体制にあります。主催・協力する団体は多岐にわたりますが、主に以下のプレイヤーが中心となって推進体制を構築します。

- JR旅客6社(JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州):

DCの中核を担う存在です。全国規模の鉄道ネットワークとプロモーション能力を活かし、キャンペーン全体の牽引役となります。具体的には、新幹線や特急と連携した旅行商品の造成、キャンペーンの目玉となる特別列車の企画・運行、全国の主要駅や列車内での大規模な広告宣伝、旅行会社へのセールスプロモーションなどを担当します。DCの開催地は、このJR6社が持ち回りで担当エリアを決定するのが通例です。 - 地方自治体(都道府県・市町村):

キャンペーンの舞台となる地域の「顔」です。都道府県が中心となり、域内の市町村や関連団体を取りまとめます。彼らの役割は、地域の観光資源の洗い出しと磨き上げ、受け入れ態勢の整備(二次交通、案内サイン、多言語対応など)、公的施設(博物館、公園など)での特別企画の実施、そして地元メディアや住民への広報活動による地域全体の機運醸成などです。多くの場合、知事をトップとする「デスティネーションキャンペーン推進協議会」や「実行委員会」といった専門の組織が設立され、キャンペーンの司令塔として機能します。 - 地元の観光関連事業者:

旅行者が現地で直接触れ合う、最前線のプレイヤーたちです。具体的には、以下のような事業者が含まれます。- 観光協会・DMO(Destination Management/Marketing Organization): 地域の観光マーケティングやマネジメントを専門に行う組織。観光情報の集約・発信、体験プログラムの開発、事業者間の連携促進など、実務的な役割を担います。

- 宿泊施設(ホテル・旅館): キャンペーンと連動した特別宿泊プランの提供や、限定アメニティの用意などを行います。

- 交通事業者(バス、タクシー、私鉄、船など): 駅から観光地への「二次交通」を担います。周遊バスの運行や、お得な乗り放題きっぷの販売などで連携します。

- 飲食店・土産物店: キャンペーン限定メニューの開発や、地元の特産品を使った新商品の販売など、地域の「食」や「モノ」の魅力を伝えます。

- 体験・レジャー施設: 入場料の割引や、DC期間限定の特別プログラムを提供します。

これらの多様な主体が、開催の数年前から何度も協議を重ね、一つの方向性を共有し、役割分担を明確にすることで、あの巨大なキャンペーンが形作られていくのです。この強固な連携体制こそが、DCの最大の強みと言えるでしょう。

本番だけじゃない!3つの期間で構成される

デスティネーションキャンペーンのもう一つの大きな特徴は、キャンペーンが「プレ」「本」「アフター」という3つの連続した期間で構成されている点です。多くの人が目にするのは、約3ヶ月間の「本DC」ですが、実際にはその前後1年ずつを含めた、合計約3年間にわたる長期的なプロジェクトなのです。この段階的なアプローチにより、効果を最大化し、持続可能な成果を生み出すことを目指しています。

| 期間 | 時期 | 主な目的 | 具体的な活動例 |

|---|---|---|---|

| プレDC | 本番の1年前 | 告知・PR開始、機運醸成、リハーサル | ティザーサイト公開、プレスリリース、メディア向け発表会、先行イベント、旅行会社への営業活動 |

| 本DC | 本番期間(約3ヶ月) | 集中的な誘客、キャンペーンの本格展開 | 特別列車の運行、メインイベントの実施、全国規模での広告宣伝、特別きっぷの販売 |

| アフターDC | 本番の翌年 | 効果の持続、リピーター化促進、成果の定着 | アンコール企画、人気企画の再実施、感謝キャンペーン、次期観光戦略への反映 |

プレDC(開催1年前)

「プレDC」は、本番キャンペーンのちょうど1年前に、同じ季節に約3ヶ月間実施されます。これは、本番への「予告編」であり「リハーサル」というべき重要な期間です。

プレDCの最大の目的は、本番に向けた認知度の向上と期待感の醸成です。いきなり本番を迎えるのではなく、1年前から「来年、この地域で大規模な観光キャンペーンが始まりますよ」という情報を発信し始めることで、旅行を計画している人々の意識に刷り込んでいきます。キャッチフレーズやロゴマークがこの時期に発表され、ティザー広告やWebサイトが公開されるのが一般的です。

また、プレDCは運営側にとっての「テストマーケティング」の場でもあります。企画しているイベントや観光コースの一部を先行して実施し、参加者の反応を見たり、運営上の課題を洗い出したりします。例えば、「この周遊バスのルートは効率的か」「この体験プログラムの定員は適切か」「案内スタッフの配置は十分か」といった点を実際に試すことで、本番までにより完成度の高いものへと改善していくことができます。旅行会社にとっても、プレDCは翌年の旅行商品を造成するための重要な視察の機会となります。

本DC(本番)

「本DC」は、キャンペーンのクライマックスです。プレDCで高めた期待感を背景に、用意されたすべての観光コンテンツを一斉に展開し、集中的な観光客の誘致を図ります。期間は春(4~6月)、夏(7~9月)、秋(10~12月)、冬(1~3月)のいずれかの季節に合わせて約3ヶ月間設定されるのが通例です。

この期間中は、JRの駅や列車内はもちろん、テレビ、雑誌、ウェブメディアなど、あらゆる媒体で大規模なプロモーションが行われます。キャンペーンの象徴となるSLやレストラン列車などの特別列車が走り、各地で華やかなオープニングイベントや、期間中しか体験できない特別な催しが目白押しとなります。

旅行者は、キャンペーンのために用意されたお得な周遊きっぷを使い、公式ガイドブックを片手に、特別公開された文化財を訪れたり、限定グルメに舌鼓を打ったりと、その地域ならではの魅力を存分に満喫できます。この本DCの盛り上がりが、キャンペーンの成否を決定づける最も重要な期間となります。

アフターDC(開催翌年)

本DCが終わっても、デスティネーションキャンペーンはまだ終わりません。本番の翌年には「アフターDC」が控えています。これは、キャンペーンで得られた成果を確実なものとし、次へと繋げるための「定着」期間です。

アフターDCの目的は、キャンペーン効果の持続とリピーターの創出です。本DCで地域を訪れ、良い印象を持った人々に「もう一度訪れたい」と思ってもらうための仕掛けを用意します。例えば、本DCで特に人気が高かった企画を「アンコール企画」として再実施したり、「ありがとうキャンペーン」と銘打って割引や特典を提供したりします。

また、アフターDCは、キャンペーン全体の成果を検証し、今後の観光戦略に活かしていくための重要な期間でもあります。観光客の動態調査やアンケート結果を分析し、「どの企画が成功したのか」「どの地域の満足度が高かったのか」「どのような課題が残ったのか」を明らかにします。この分析結果は、地域が今後、どのような観光地を目指していくべきかを考える上での貴重なデータとなり、持続可能な観光地経営へと繋がっていきます。

このように、プレ・本・アフターという3段階の構造は、単なる一過性のイベントで終わらせない、戦略的で長期的な視点に基づいた巧みな仕組みなのです。

ミニデスティネーションキャンペーンとの違い

デスティネーションキャンペーン(DC)について調べていると、「ミニデスティネーションキャンペーン」や「ミニDC」という言葉を目にすることがあります。これらは名前が似ているため混同されがちですが、その規模や目的、実施形態において明確な違いがあります。ここでは、両者の違いを比較し、それぞれの特徴を明らかにします。

結論から言うと、ミニDCは、通常のDCよりも規模を絞り、特定のテーマやエリアに特化して実施される、より小規模で機動的な観光キャンペーンです。通常のDCが「都道府県全体を巻き込んだ一大イベント」であるのに対し、ミニDCは「特定の魅力を深掘りする集中キャンペーン」と表現できるでしょう。

両者の違いをより具体的に理解するために、以下の表で比較してみましょう。

| 比較項目 | デスティネーションキャンペーン(DC) | ミニデスティネーションキャンペーン(ミニDC) |

|---|---|---|

| 主催・主体 | JR旅客6社(本社レベル)+都道府県など | JR各社の支社レベル+市町村や特定の観光協会など |

| 対象エリア | 都道府県全域、または複数の県にまたがる広域 | 特定の路線沿線、特定の市町村、特定の観光エリアなど比較的小規模 |

| 期間 | 約3ヶ月間(プレ・アフターを含めると約3年間) | 1~3ヶ月程度(プレ・アフターDCは通常実施されない) |

| テーマ設定 | 地域全体の魅力を網羅する包括的なテーマ | 「食」「温泉」「アニメ」「絶景」など、特定のテーマに特化 |

| プロモーション規模 | 全国的・大規模(全国のJR駅、主要メディアなど) | 支社管内が中心・中規模(エリア内の駅やメディアが中心) |

| 予算規模 | 大規模 | 中~小規模 |

この表を基に、各項目の違いを詳しく見ていきましょう。

主催・主体の違い

通常のDCがJRグループ本社と都道府県がタッグを組む国家的なプロジェクトであるのに対し、ミニDCはJR各社の支社(例:JR東日本 大宮支社、JR西日本 岡山支社など)が主体となり、地元の市町村や観光協会と連携して実施されるケースがほとんどです。これにより、意思決定が迅速になり、より地域に密着した、小回りの利くキャンペーン展開が可能になります。

対象エリアとテーマの違い

通常のDCが県全体の魅力を紹介するため、テーマも「〇〇県のすべて」といった包括的なものになりがちです。一方、ミニDCはエリアが限定されているため、よりシャープで具体的なテーマ設定が可能です。例えば、以下のようなものが考えられます。

- 「〇〇線の開通100周年記念キャンペーン」(特定の路線に特化)

- 「△△市の城下町とグルメを満喫する旅」(特定の市町村に特化)

- 「□□温泉郷 湯けむりキャンペーン」(特定の温泉地に特化)

- 「人気アニメの舞台を巡る聖地巡礼キャンペーン」(特定のコンテンツに特化)

このようにテーマを絞り込むことで、特定の興味・関心を持つターゲット層に深く響くメッセージを発信できます。

期間とプロモーション規模の違い

通常のDCがプレ・本・アフターと続く長期プロジェクトであるのに対し、ミニDCは本番期間のみの短期集中型が基本です。プロモーションも、全国規模というよりは、そのJR支社の管轄エリアや首都圏など、ターゲット市場を絞って集中的に行われます。駅に掲示されるポスターも、全国の主要駅ではなく、管内の駅や関連する特急の発着駅などが中心となります。

なぜミニDCが存在するのか?

では、なぜわざわざ規模の小さいミニDCを実施するのでしょうか。それにはいくつかの理由があります。

第一に、すべての地域が数年がかりの大型DCを実施できるわけではないという現実があります。予算や人員の制約から、通常のDCの開催は一つの県にとって数年~十数年に一度の一大事業です。ミニDCは、それよりも少ない負担で、継続的に観光客を呼び込むための有効な手段となります。

第二に、大型DCの「隙間」を埋める役割があります。大型DCでは光が当たりにくい、小規模ながらも魅力的なエリアやテーマを取り上げることで、地域の多様な魅力をきめ細かく発信できます。

第三に、トレンドへの迅速な対応です。アニメのヒットや、特定の食材ブームなど、突発的に生まれた観光需要に迅速に対応したい場合、準備に時間のかかる大型DCよりも、機動的なミニDCの方が適しています。

旅行者にとっては、ミニDCもまた魅力的な旅のきっかけとなります。規模は小さくとも、そのテーマに沿った特別な企画やお得なきっぷが用意されることが多く、自分の興味に合ったキャンペーンを見つければ、非常に満足度の高い、密度の濃い旅を楽しむことができるでしょう。

【2024年】静岡デスティネーションキャンペーンの概要

2024年、春から初夏にかけての観光の主役となるのが「静岡デスティネーションキャンペーン」です。世界文化遺産・富士山をはじめ、歴史、温泉、グルメ、自然と、多彩な魅力を持つ静岡県全域を舞台に、JRグループと地元が一体となって特別な旅を提案します。ここでは、その概要を詳しく見ていきましょう。

(本セクションの情報は、静岡県観光公式サイト「ハローナビしずおか」およびJR東海の関連情報を参照しています。)

開催地と期間

2024年静岡デスティネーションキャンペーンの詳細は以下の通りです。

- 開催地: 静岡県全域

- 伊豆、富士、中部、西部の各エリアが持つ、それぞれの特色を活かした企画が展開されます。

- 開催期間: 2024年4月1日(月)~6月30日(日)

- 気候が良く、新緑が美しいこの3ヶ月間に、集中的なキャンペーンが実施されます。

この期間、静岡県内はキャンペーンのポスターやのぼりで彩られ、県を挙げて観光客を歓迎するムードに包まれます。

キャッチフレーズ

今回の静岡DCのキャッチフレーズは、

「”ふじのくに”から始まる新しい”旅” めぐるり静岡」

です。このフレーズには、静岡県の魅力と、今回のキャンペーンで提供したい旅のスタイルが凝縮されています。

- “ふじのくに”: 静岡県が長年使用している愛称であり、県の象徴である富士山の存在感を示しています。単なる景観としてだけでなく、信仰や文化の源泉としての富士山をも感じさせます。

- から始まる新しい”旅”: これは、従来の観光スタイルにとらわれない、新しい発見や体験に満ちた旅を提案するという意志の表れです。徳川家康公ゆかりの地を巡る歴史探訪、最先端の技術と自然が融合した施設、サステナブルな取り組みなど、静岡の「今」を感じる旅を意味しています。

- めぐるり静岡: 「巡る」と、親しみを込めた「り」を組み合わせた造語です。静岡県内をぐるりと周遊し、東部・中部・西部、そして伊豆といった各エリアの多様な魅力を余すことなく体験してほしいという願いが込められています。点から点への移動だけでなく、その土地の空気や人々との触れ合いを楽しみながら、ゆったりと巡る旅のスタイルを推奨しています。

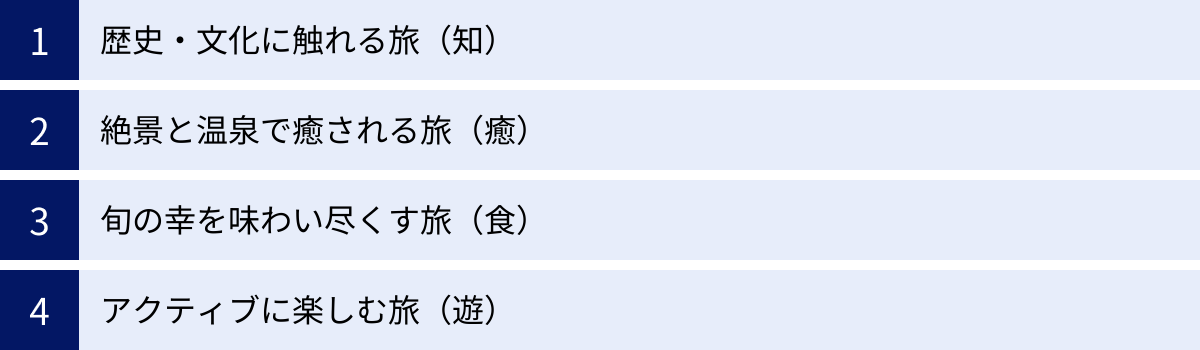

このキャッチフレーズの下、静岡県が持つ「知」「癒」「食」「遊」の4つのテーマを軸に、様々な企画が展開されます。

注目のイベントや企画

静岡デスティネーションキャンペーンでは、旅行者の心を掴む多種多様な特別企画が用意されています。ここでは、その中でも特に注目すべき企画のジャンルをいくつか紹介します。

- 歴史・文化に触れる旅(知)

大河ドラマでも注目を集めた徳川家康公ゆかりの地を巡る企画が大きな柱となっています。久能山東照宮や浜松城、駿府城公園など、家康公の生涯に深く関わるスポットでは、DC期間だけの特別公開や限定の御朱印などが用意されることがあります。また、韮山反射炉をはじめとする「明治日本の産業革命遺産」や、各地の美術館・博物館での特別展など、静岡の奥深い歴史と文化に触れる機会が豊富に提供されます。 - 絶景と温泉で癒される旅(癒)

静岡県は、富士山、伊豆半島の海岸線、大井川流域など、息をのむような絶景の宝庫です。キャンペーン期間中は、これらの絶景をより満喫できるような企画が登場します。例えば、富士山を望む展望テラスでの特別イベントや、大井川鐵道のSL列車と連携したツアーなどが考えられます。また、熱海、伊東、修善寺といった全国有数の温泉地では、DC限定の宿泊プランや、日帰り温泉とグルメがセットになったお得なプランが提供され、心身ともにリフレッシュできる旅を提案します。 - 旬の幸を味わい尽くす旅(食)

海の幸と山の幸に恵まれた静岡は、まさに「食の都」です。DC期間中は、静岡の食の魅力を最大限に引き出す企画が満載です。駿河湾で獲れる桜えびやしらす、遠州灘のとらふぐ、静岡おでん、浜松餃子といったご当地グルメはもちろん、キャンペーンのために特別に開発された限定メニューが県内各地の飲食店やホテルで登場します。また、静岡が誇るお茶やわさび、メロンなどをテーマにした収穫体験や工場見学なども人気を集めるでしょう。 - アクティブに楽しむ旅(遊)

豊かな自然環境を活かしたアクティビティも静岡の大きな魅力です。伊豆でのダイビングやシーカヤック、天竜川でのラフティング、浜名湖でのサイクリングなど、アウトドア派にはたまらない体験が待っています。DCを機に、これらのアクティビティと宿泊、交通がセットになった便利なパッケージツアーが造成されることも多く、初心者でも気軽に挑戦できる環境が整います。

これらの企画に加えて、キャンペーンの目玉として臨時列車やイベント列車の運行、県内各地の周遊に便利な特別フリーきっぷの発売も行われます。公式ガイドブックや特設ウェブサイトで最新情報をチェックし、自分だけの「めぐるり静岡」プランを立ててみてはいかがでしょうか。

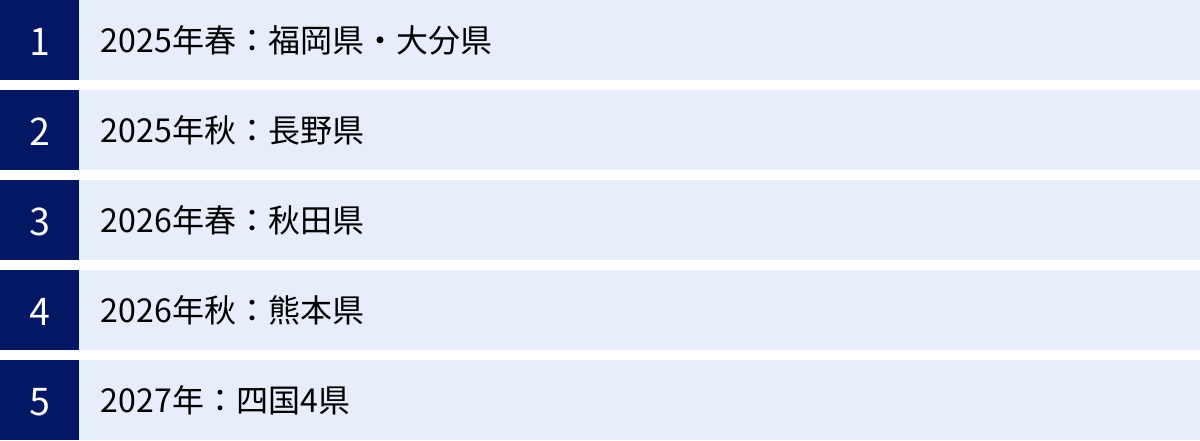

今後のデスティネーションキャンペーン開催予定地

デスティネーションキャンペーンは、毎年日本のどこかで、その地域の魅力を最大限に引き出す形で開催されています。旅行好きなら、次はいったいどこが舞台になるのか、気になることでしょう。ここでは、JRグループ各社から公式に発表されている、今後のデスティネーションキャンペーンの開催予定地をご紹介します。今から計画を立てて、未来の特別な旅に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

(本セクションの情報は、JRグループ各社のプレスリリース等、公式発表を参照しています。)

2025年春:福岡県・大分県

2025年の春(4月~6月)は、九州の2県、福岡県と大分県が共同でデスティネーションキャンペーンを開催します。テーマは「FUKUOKA・OITA DC」となることが予想され、両県の多様な魅力を組み合わせた広域観光が提案されます。

- 福岡県の魅力: 「食の都」として名高い福岡。博多ラーメン、もつ鍋、水炊きといったグルメはもちろん、太宰府天満宮の歴史、柳川の川下り、門司港レトロの街並みなど、見どころが満載です。アジアの玄関口としての国際色豊かな雰囲気も魅力の一つです。

- 大分県の魅力: 「おんせん県」を名乗る通り、別府温泉や由布院温泉をはじめとする日本有数の温泉地が集積しています。また、国宝の臼杵石仏、雄大な自然が広がる九重連山、アートの島として注目される国東半島など、温泉以外の魅力も非常に豊かです。

この2県が連携することで、「福岡で都市とグルメを楽しみ、大分で温泉と自然に癒される」といった、周遊の楽しみが何倍にも広がることが期待されます。特急「ゆふいんの森」などを活用した鉄道の旅が、キャンペーンの主軸となることでしょう。

2025年秋:長野県

2025年の秋(10月~12月)は、日本の屋根とも呼ばれる長野県が舞台となります。「信州DC」として、紅葉が最も美しい季節に開催される予定です。

- 長野県の魅力: 北アルプス、中央アルプス、南アルプスという3つの山脈が連なる、日本を代表する山岳県です。上高地や白馬、軽井沢といったリゾート地でのハイキングや自然散策は格別です。また、国宝松本城や善光寺といった歴史的建造物、中山道の宿場町(妻籠宿・馬籠宿)、そして信州そばや野沢菜、りんごなどの豊かな食文化も誇ります。

秋の開催ということで、鮮やかな紅葉と雄大な山々のコントラストを堪能できる企画が中心になると予想されます。トレッキングやサイクリングと温泉を組み合わせたプランや、新そばやりんご狩りなど、秋の味覚を満喫するイベントが数多く用意されることでしょう。北陸新幹線や特急「あずさ」「しなの」を利用したアクセスも便利で、多くの観光客で賑わうことが期待されます。

2026年春:秋田県

2026年の春(4月~6月)には、東北の秋田県でデスティネーションキャンペーンが開催される予定です。新緑が芽吹き、自然が生き生きと輝きだす季節に、「秋田DC」が東北の旅を盛り上げます。

- 秋田県の魅力: みちのくの小京都・角館の武家屋敷通り、神秘的な青い湖・田沢湖、乳頭温泉郷をはじめとする秘湯ムード漂う温泉地など、日本の原風景ともいえる美しい自然と文化が残っています。また、「なまはげ」に代表される独特の民俗文化や、きりたんぽ、稲庭うどん、比内地鶏といった全国的に有名な食も大きな魅力です。

春の開催となるため、角館のしだれ桜や、桜と菜の花のコントラストが美しい大潟村など、花の名所を巡る企画が人気を集めそうです。また、白神山地のブナ林の新緑を歩くトレッキングや、秋田新幹線「こまち」を活用した旅行プランが数多く登場することが期待されます。

2026年秋:熊本県

2026年の秋(10月~12月)には、熊本県でのデスティネーションキャンペーンが予定されています。これは、2019年に開催されたDCのアフターDC的な位置づけや、熊本地震からの復興をさらにアピールする機会となる可能性があります。

- 熊本県の魅力: 阿蘇の雄大なカルデラ、天草の美しい島々と海の幸、そして復旧が進む熊本城など、多様な観光資源を持っています。黒川温泉をはじめとする情緒豊かな温泉地も人気です。馬刺しやあか牛、からし蓮根など、個性的な食文化も旅の楽しみを増やしてくれます。

阿蘇のすすき野原が金色に輝く秋のシーズンは、ドライブやツーリングに最適です。復興のシンボルである熊本城の完全復旧に向けた姿を間近で見学するツアーや、阿蘇の自然を満喫するアクティビティなどが企画されるでしょう。また、天草のイルカウォッチングなども人気を集めそうです。

2027年:四国4県

2027年には、香川県、徳島県、愛媛県、高知県の四国4県が一体となった、大規模なデスティネーションキャンペーンが計画されています。キャッチフレーズは「しあわせぐるり、しこくたび。」となることが発表されており、四国を周遊する旅の魅力を全国に発信します。

- 四国の魅力:

- 香川: 讃岐うどん、金刀比羅宮、瀬戸内海の多島美、直島などのアート。

- 徳島: 阿波おどり、鳴門の渦潮、祖谷のかずら橋。

- 愛媛: 道後温泉、しまなみ海道、松山城、みかん。

- 高知: 坂本龍馬ゆかりの地、四万十川、カツオのたたき、よさこい祭り。

これら4県の個性的で豊かな魅力を、「お遍路」文化に代表される周遊の楽しさと結びつけて提案することが予想されます。「瀬戸大橋線」や各県の特急列車を乗り継ぎながら、四国全体を一つの大きなテーマパークのように巡る旅が中心となるでしょう。食、自然、歴史、アート、アクティビティと、あらゆる旅行者のニーズに応える、非常にスケールの大きなキャンペーンとなることが期待されています。

【一覧】過去のデスティネーションキャンペーン開催地(2015年以降)

デスティネーションキャンペーンは、その時代ごとの社会情勢や旅行トレンドを反映しながら、日本の様々な地域で開催されてきました。ここでは、近年のDCがどのような場所で、どのようなテーマで行われてきたのかを振り返ってみましょう。過去の事例を知ることで、DCの変遷や地域ごとの特色が見えてきます。

以下に、2015年以降に開催された主なデスティネーションキャンペーンを一覧表にまとめました。

| 開催年 | 季節 | 開催地 | 主なキャッチフレーズ |

|---|---|---|---|

| 2023年 | 夏 | 兵庫県 | ひょうごテロワール旅 |

| 2022年 | 春 | 茨城県 | 絶景、体験、食。発見!いばらき |

| 2022年 | 秋 | 栃木県 | 「本物。」を体感する、栃木の旅 |

| 2022年 | (通年) | 千葉県 | 千葉の海、大地、人の魅力がギュッ! |

| 2021年 | 春 | 群馬県 | 心にググっとぐんま わくわく体験 |

| 2020年 | 秋 | 広島県・岡山県 | ミステリアスせとうち |

| 2019年 | 秋 | 熊本県・鹿児島県 | いざいざ、熊本・鹿児島 |

| 2018年 | 秋 | 愛知県 | 未来クリエイター愛知 |

| 2017年 | 秋 | 山口県 | やまぐち幕末ISHIN祭 |

| 2016年 | 秋 | 長崎県 | 旅さきは、ながさき。 |

| 2015年 | 秋 | 和歌山県 | 和み、和らぐ。和歌山からはじまる旅。 |

2023年:兵庫県

2023年夏に開催された「兵庫デスティネーションキャンペーン」では、「ひょうごテロワール旅」をキャッチフレーズに掲げました。「テロワール」とは、元々はワインの世界で使われる言葉で、その土地の気候・風土・土壌・文化などを意味します。これを観光に適用し、摂津・播磨・但馬・丹波・淡路という個性豊かな五国の風土や食文化を深く味わう旅を提案。日本酒の酒蔵巡りや、神戸ビーフ、明石のタコ、城崎温泉など、兵庫が誇る多彩な魅力を発信しました。

2022年:茨城県・栃木県・千葉県

2022年は、首都圏に近い北関東の各県でDCが集中しました。春には茨城県が「体験」をキーワードに、国営ひたち海浜公園のネモフィラやアウトドア、食の魅力をアピール。秋には栃木県が「本物。」をテーマに、世界遺産・日光の社寺や那須の自然、益子焼などの伝統文化の奥深さを伝えました。また、千葉県は通年でキャンペーンを展開し、房総の海の幸や里山の風景、成田山新勝寺など、多様な魅力を発信し続けました。

2021年:群馬県

2021年春の「群馬デスティネーションキャンペーン」は、「心にググっとぐんま わくわく体験」というキャッチフレーズで、体験型観光を全面的に打ち出しました。草津や伊香保などの名湯はもちろん、利根川でのラフティングやキャニオニングといったアクティビティ、富岡製糸場での歴史体験、こんにゃく作りなど、五感で楽しむ「コト消費」を強く意識した内容で、家族連れや若者グループにアピールしました。

2020年:広島県・岡山県(せとうち)

2020年秋には、広島県と岡山県が共同で「せとうちパレットプロジェクト」の一環としてDCを実施。「ミステリアスせとうち」という好奇心をそそるテーマで、まだ知られていない瀬戸内の島の魅力や、歴史の謎に迫るような旅を提案しました。2018年の西日本豪雨災害からの復興をアピールする意味合いも強く、サイクリングの聖地「しまなみ海道」や、両県の歴史的街並み、豊かな海の幸などを通じて、元気な瀬戸内の姿を発信しました。

2019年:熊本県・鹿児島県

2019年秋には、熊本県と鹿児島県が共同でDCを開催。「いざいざ、熊本・鹿児島」という力強いキャッチフレーズのもと、南九州のダイナミックな自然と歴史、食の魅力をアピールしました。熊本地震からの復興が進む熊本城や阿蘇、世界文化遺産に登録された天草の﨑津集落、鹿児島の桜島や指宿の砂むし温泉などを巡る広域周遊ルートが提案され、九州新幹線を軸とした旅の楽しさを伝えました。

2018年:愛知県

2018年秋の「愛知デスティネーションキャンペーン」は、「未来クリエイター愛知」をテーマに、ものづくりの中心地としての先進的なイメージを強く打ち出しました。トヨタをはじめとする産業観光、名古屋城本丸御殿の公開、レゴランド・ジャパン、そして「名古屋めし」と呼ばれる独特の食文化など、伝統と革新が共存する愛知の魅力を多角的に紹介しました。

2017年:山口県

2017年秋は、明治維新150年を翌年に控えた山口県が舞台。「やまぐち幕末ISHIN祭」と銘打ち、萩の城下町、長州ファイブゆかりの地、奇兵隊結成の地・下関など、幕末維新の志士たちの足跡を辿る歴史探訪をキャンペーンの核に据えました。大河ドラマとも連動し、歴史ファンを中心に多くの観光客を惹きつけました。

2016年:長崎県

2016年秋の「長崎デスティネーションキャンペーン」は、「旅さきは、ながさき。」というシンプルなキャッチフレーズで、異国情緒あふれる長崎の魅力を発信しました。世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」に含まれる軍艦島やグラバー園、そして「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産である教会群など、重層的な歴史と文化を巡る旅が提案されました。

2015年:和歌山県

2015年秋には、「高野山開創1200年」という記念すべき年を迎えた和歌山県でDCが開催。「和み、和らぐ。和歌山からはじまる旅。」をテーマに、世界遺産・高野山や熊野古道といった聖地の魅力を中心に据えました。精神的な癒やしやスピリチュアルな体験を求める層に強くアピールし、国内外から多くの人々が訪れました。

デスティネーションキャンペーンの2つのメリット

デスティネーションキャンペーンは、旅行者と開催地域の双方にとって、大きなメリットをもたらすWin-Winの取り組みです。旅行者にとっては、普段では味わえない特別な体験ができる絶好の機会となり、地域にとっては、観光振興と活性化の起爆剤となります。ここでは、それぞれの立場から見た具体的なメリットを詳しく解説します。

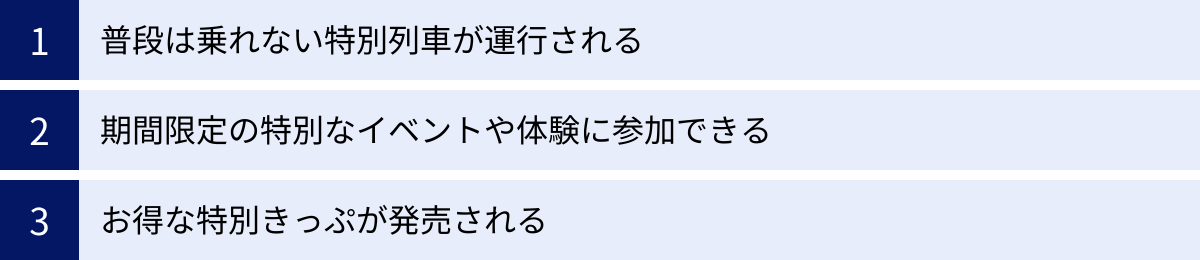

① 旅行者にとってのメリット

旅行者にとって、デスティネーションキャンペーン期間中に旅をすることは、通常期にはない数多くの恩恵を受けられることを意味します。旅の質と満足度を格段に高める、主な3つのメリットを見ていきましょう。

普段は乗れない特別列車が運行される

鉄道ファンならずとも心を躍らせるのが、DC期間中に運行される多種多様な特別列車です。これらはキャンペーンの象徴であり、旅の目的そのものになり得るほどの魅力を持っています。

- SL・DL(蒸気機関車・ディーゼル機関車)列車: 郷愁を誘う汽笛と煙を上げて走るSLは、いつの時代も絶大な人気を誇ります。DCでは、普段はSLが走らない路線で特別運行が企画されることがあり、沿線は多くの見物客やカメラマンで賑わいます。

- レストラン列車・観光列車: 車窓の景色を楽しみながら、地元の食材をふんだんに使った豪華な食事やスイーツが味わえる列車です。「走るレストラン」とも言えるこの体験は、移動時間そのものを特別な思い出に変えてくれます。

- お座敷列車・レトロ列車: 靴を脱いでくつろげる畳敷きのお座敷列車や、大正・昭和の雰囲気を再現したレトロな内装の列車など、コンセプトが際立つ列車も登場します。仲間と語らいながら、非日常的な空間でのんびりと旅を楽しめます。

これらの特別列車は、まさにDCのために用意された「走るイベント会場」です。乗車すること自体が特別な体験となり、旅の満足度を飛躍的に高めてくれるでしょう。

期間限定の特別なイベントや体験に参加できる

デスティネーションキャンペーンの真骨頂は、その期間中でなければ絶対に体験できない「限定感」にあります。地域が総力を挙げて、旅行者のために特別な扉を開けてくれます。

- 文化財の特別公開: 通常は非公開とされている国宝や重要文化財の建造物の内部、仏像、絵画などが、DC期間に限って特別に公開されることがあります。歴史好き、アート好きには見逃せない貴重な機会です。

- 限定体験プログラム: 地元の職人から直接指導を受けられる伝統工芸体験、農家の人と一緒に旬の作物を収穫する農業体験、漁師の船に乗って漁を見学する漁業体験など、その土地の暮らしや文化に深く触れられるプログラムが数多く用意されます。

- 食の特別企画: キャンペーン限定で開発された特別メニューやコース料理が、地域のレストランやホテルで提供されます。また、地酒の蔵元が特別に蔵開きを行ったり、有名シェフを招いたグルメイベントが開催されたりすることもあります。

これらの「今だけ、ここだけ」の体験は、旅に付加価値を与え、忘れられない思い出を創出します。ありきたりの観光では物足りないと感じる人にとって、DCは知的好奇心や探求心を満たしてくれる最高の機会となるのです。

お得な特別きっぷが発売される

旅行費用の中でも大きな割合を占める交通費。デスティネーションキャンペーンでは、この交通費を大幅に節約できる、お得な特別企画乗車券(特別きっぷ)が発売されるのが通例です。

- フリーパスタイプ: 指定されたエリア内のJR線や、提携する私鉄・バスなどが、有効期間中乗り降り自由になるきっぷです。アクティブに広範囲を周遊したい人には最適で、きっぷの値段を気にすることなく、気になった駅で気軽に途中下車できます。

- 往復+フリータイプ: 出発地からフリーエリアまでの往復JR券と、フリーエリア内の乗り放題がセットになったきっぷです。多くの場合、別々に買うよりも格段に安く設定されています。

- 施設利用券付きタイプ: フリーきっぷに加えて、エリア内の観光施設の入場券や割引券、食事券などがセットになっているものもあります。旅のプランニングが楽になる上、さらにお得感が増します。

これらのきっぷを上手に活用することで、浮いた予算を食事やお土産、体験プログラムに回すことができ、より充実した旅が実現します。自分の旅のスタイルに合ったきっぷを見つけることが、DCを満喫するための重要なポイントの一つです。

② 開催地域にとってのメリット

一方、デスティネーションキャンペーンを受け入れる開催地域にとっても、そのメリットは計り知れません。キャンペーンは、地域が抱える課題を解決し、未来への成長の礎を築くための強力なエンジンとなります。

地域の魅力が全国に広く発信される

一個の自治体や一企業が単独で行うプロモーションには限界があります。しかし、DCはJRグループという全国的なネットワークを持つ巨大なパートナーと組むことで、その情報発信力を飛躍的に高めることができます。

- 圧倒的なメディア露出: JRの主要駅にはキャンペーンポスターが溢れ、新幹線や特急の車内誌には特集記事が組まれます。テレビCM、新聞広告、大手旅行情報サイト、雑誌など、あらゆるメディアを通じて、地域の情報が全国のお茶の間に届けられます。この大規模なパブリシティ効果は、通常の広報予算では到底実現できないレベルです。

- 新たな魅力の発見とブランド化: キャンペーンの準備過程で、地域の人々が自らの土地の魅力を見つめ直す機会が生まれます。「うちの町には何もない」と思っていた場所に、実は観光資源となるストーリーや文化が眠っていることが発見されるケースも少なくありません。DCは、これらの隠れた魅力を掘り起こし、磨き上げ、一貫したテーマの下で「ブランド化」して発信する絶好の機会となります。これにより、地域のイメージが向上し、訪問意欲を喚起します。

観光客の増加による経済効果が期待できる

キャンペーンによる知名度の向上と魅力的な企画は、当然ながら観光客の増加に直結します。そして、訪れた人々がお金を使うことで、地域経済全体が潤います。

- 直接的な経済効果: 観光客は、宿泊費、交通費、飲食費、土産物代、施設入場料など、様々な形でお金を消費します。これらの消費は、ホテル、旅館、飲食店、交通事業者、小売店などの売上を直接押し上げます。特に、DCは比較的滞在日数が長く、消費額の大きい旅行者を呼び込む傾向があるため、その効果は大きくなります。

- 間接的な波及効果: 観光関連産業が潤うと、その効果は地域経済全体に波及していきます。例えば、旅館が地元の農家から食材を仕入れ、リネン業者が繁盛し、建設業者が施設の改修を請け負う、といった具合です。また、観光客の増加に対応するために新たな雇用が生まれることもあります。

DCによってもたらされる経済効果は、地域に活気を取り戻し、住民の暮らしを豊かにする力を持っています。さらに、キャンペーンを契機に整備された観光施設やインフラは、終了後も地域の資産として残り続け、持続的な観光振興に貢献するのです。

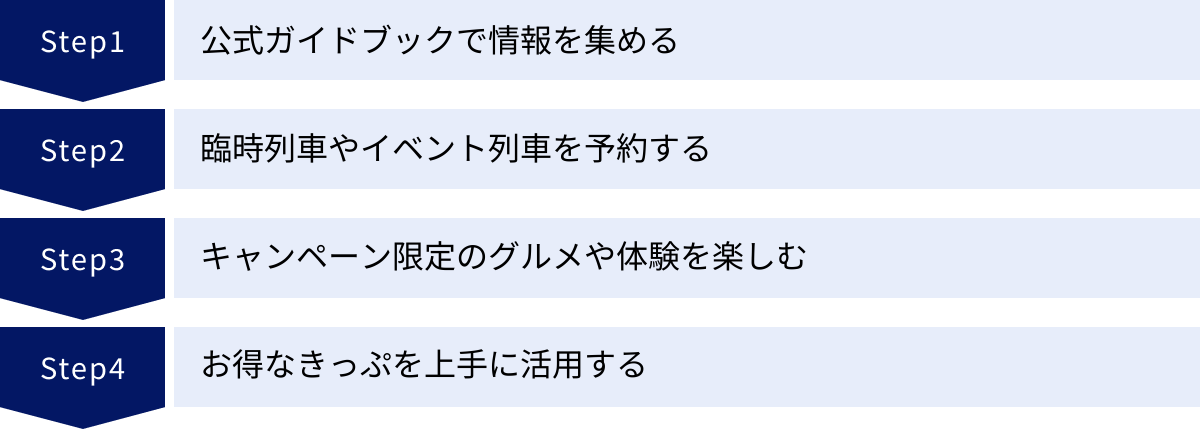

デスティネーションキャンペーンを満喫する4つの方法

デスティネーションキャンペーンは、ただ行くだけでも楽しいものですが、少し準備と工夫をするだけで、その魅力を120%引き出すことができます。ここでは、キャンペーンを最大限に満喫し、記憶に残る最高の旅にするための具体的な4つの方法をご紹介します。

① 公式ガイドブックで情報を集める

デスティネーションキャンペーンを攻略するための「バイブル」とも言えるのが、公式に発行されるガイドブックやパンフレットです。これらは、キャンペーンの膨大な情報を体系的にまとめた、最も信頼できる情報源です。

- 入手方法: 公式ガイドブックは、キャンペーン期間中、開催エリアのJR主要駅や観光案内所、道の駅などで配布されています。また、キャンペーンの特設ウェブサイトからデジタル版をダウンロードできることも多いです。旅行に出かける前に、まずはこのガイドブックを手に入れることから始めましょう。

- 記載されている情報: ガイドブックには、キャンペーンのテーマやコンセプト、エリアごとの見どころ、モデルコース、特別公開やイベントの詳細なスケジュール、限定グルメや土産物の紹介、そしてお得なきっぷの情報など、知りたい情報が満載です。特に、地図上にイベント情報やおすすめスポットがマッピングされているページは、旅の計画を立てる上で非常に役立ちます。

- 活用術: ガイドブックをただ眺めるだけでなく、自分が行きたい場所、体験したいことに付箋を貼ったり、マーカーで印をつけたりして、「自分だけのオリジナル旅のしおり」を作成するのがおすすめです。また、ガイドブックにクーポン券が付いている場合もあるので、隅々までチェックしましょう。特設ウェブサイトでは、ガイドブックに載っていない最新情報や、イベントの予約状況などが更新されることもあるため、紙のガイドブックとウェブサイトを併用するのが賢い方法です。

事前の情報収集が、旅の成否を分けると言っても過言ではありません。 公式ガイドブックを徹底的に読み込み、自分だけの旅の設計図を描きましょう。

② 臨時列車やイベント列車を予約する

デスティネーションキャンペーンの華である、SL列車やレストラン列車などの特別列車。これらは非常に人気が高く、多くの場合は全席指定で運行されます。乗りたいと思っても、当日駅に行くだけでは乗れないことがほとんどです。

- 予約の重要性: これらの人気列車は、発売開始と同時に数分で満席になってしまうことも珍しくありません。旅の計画の中に特別列車の乗車を組み込みたい場合は、事前の予約が必須です。

- 予約開始日をチェック: 列車の指定席券は、通常、乗車日の1ヶ月前の午前10時から全国のJRの「みどりの窓口」や、JR各社のインターネット予約サービス(例:JR東日本の「えきねっと」、JR西日本の「e5489」など)で一斉に発売されます。乗りたい列車が決まったら、必ずJRの公式サイトなどで正確な発売日と時刻を確認し、カレンダーに登録しておきましょう。

- 予約のコツ: 発売開始時刻と同時にアクセスできるよう、事前にインターネット予約サイトに会員登録し、ログイン情報を確認しておくことが重要です。また、第1希望の列車が取れなかった場合に備えて、第2、第3希望の列車や日程を考えておくと、慌てずに行動できます。旅行会社のツアー商品として、特別列車の座席が確保されている場合もあるので、そちらを検討するのも一つの手です。

憧れの列車に乗って車窓からの景色を楽しむ体験は、何物にも代えがたい思い出になります。そのためには、少しだけ事前の努力が必要です。

③ キャンペーン限定のグルメや体験を楽しむ

デスティネーションキャンペーンの醍醐味は、「限定感」にあります。その土地の食文化や伝統を、キャンペーンならではの特別な形で楽しむことを意識してみましょう。

- 限定グルメを狙う: 公式ガイドブックやウェブサイトには、「DC限定メニュー」を提供している飲食店やホテルの情報が掲載されています。地元の特産品を新しいスタイルでアレンジした料理や、キャンペーンのテーマに合わせたスイーツなど、この期間しか味わえない逸品が目白押しです。ありきたりの食事で済ませるのではなく、こうした限定グルメを旅の目的に据えると、食事がより一層楽しいイベントになります。

- 体験プログラムに参加する: 通常は観光客が立ち入れない場所での特別ツアーや、地元の人と直接交流できるワークショップなど、DCではユニークな体験プログラムが多数企画されます。これらのプログラムは、地域の文化や歴史をより深く理解する絶好の機会です。人気のプログラムは定員制で事前の予約が必要なことが多いため、興味のあるものを見つけたら、早めに公式サイトなどから申し込み手続きを済ませましょう。

せっかくDCの期間に訪れるのですから、普段の旅行ではできないことに挑戦してみるのがおすすめです。少し勇気を出して参加した体験が、旅の中で最も心に残る一コマになるかもしれません。

④ お得なきっぷを上手に活用する

旅行の満足度を大きく左右するのが、コストパフォーマンスです。デスティネーションキャンペーンで発売されるお得なきっぷを賢く使うことで、交通費を抑え、行動範囲を広げることができます。

- 自分の旅のスタイルに合ったきっぷを選ぶ: お得なきっぷには、広域をカバーするフリーパスタイプや、特定のエリアに特化したもの、往復券がセットになったものなど、様々な種類があります。自分の旅行日程や訪れたい場所、移動距離を考慮して、最もコストメリットのあるきっぷを選ぶことが重要です。例えば、2日間で多くの場所を巡りたいならフリーパスが、特定の都市に滞在して近郊を少しだけ観光するなら、往復割引タイプのきっぷが適しているかもしれません。

- 利用条件をしっかり確認する: きっぷを購入する前には、必ず利用条件を確認しましょう。有効期間、利用できる路線や交通機関(JR線のみか、私鉄やバスも含むか)、特急列車に乗車する際に別途特急券が必要かどうか、といった点をチェックすることが大切です。

- 「元を取る」ことを意識する: フリーパスタイプのきっぷを購入したら、積極的に乗り降りを繰り返して、そのメリットを最大限に享受しましょう。通常の運賃で乗車した場合の合計金額を計算し、きっぷの値段を上回るように計画を立てると、ゲーム感覚で楽しめます。「この駅で30分だけ降りて、名物の〇〇を食べてみよう」といった、自由な旅のスタイルが可能になるのもフリーパスの魅力です。

お得なきっぷは、単に費用を節約するだけでなく、旅の自由度と可能性を広げてくれる強力なツールです。上手に使いこなし、賢くスマートな旅を実現しましょう。