アニメや映画、ドラマ、ゲームといったコンテンツの舞台となった場所を訪れる「聖地巡礼」。このファンの熱心な活動は、今や個人の趣味の領域を超え、地域全体を巻き込む大きな経済的・文化的ムーブメントへと進化しています。その中核をなす概念が「コンテンツツーリズム」です。

コンテンツツーリズムは、単なるロケ地巡りとは一線を画し、地域が主体となってコンテンツの魅力を活用し、持続的な観光振興を目指す戦略的な取り組みを指します。作品の世界観を深く体験できる仕掛けや、ファン同士が交流できるイベント、地域ならではの限定グッズなどを通じて、訪問者に特別な体験を提供し、地域経済の活性化やブランドイメージの向上を図ります。

この記事では、コンテンツツーリズムの基本的な概念から、注目される背景、具体的なメリット・デメリット、そして成功に導くためのポイントまで、網羅的に解説します。これからコンテンツツーリズムに取り組みたいと考えている自治体や観光事業者の方はもちろん、聖地巡礼というカルチャーに興味がある方にも、その全体像を理解していただける内容です。

目次

コンテンツツーリズムとは

コンテンツツーリズムとは、映画、ドラマ、アニメ、漫画、ゲームといった「コンテンツ」を観光資源として活用し、その作品の舞台やゆかりのある地域へ人々を誘致する観光形態を指します。これは、単にファンが自発的にロケ地を訪れる「聖地巡礼」を一歩進め、地方自治体や観光協会、地元企業などが主体となり、計画的かつ戦略的に観光客を呼び込み、地域活性化につなげる取り組みの総称です。

このツーリズムの最大の特徴は、物語(ストーリー)の力を観光の駆動力にする点にあります。訪問者は単に美しい景色や歴史的建造物を見るだけでなく、「主人公が歩いた道を辿りたい」「作中で登場したカフェで同じメニューを味わいたい」「あの感動的なシーンの場所に立ってみたい」といった、作品への深い思い入れを動機としてその地を訪れます。つまり、コンテンツツーリズムは、訪問者に「物語の追体験」という特別な付加価値を提供するのです。

具体的に「コンテンツ」として活用される対象は非常に多岐にわたります。

- 映像コンテンツ: 映画、テレビドラマ、アニメーション

- 出版コンテンツ: 漫画、小説、ライトノベル

- ゲームコンテンツ: コンシューマーゲーム、スマートフォン向けゲーム

- 音楽コンテンツ: ミュージックビデオのロケ地、アーティストゆかりの地

これらのコンテンツをフックに、地域はさまざまな施策を展開します。例えば、架空の海辺の町「潮騒市」を舞台にした大人気アニメがあったとしましょう。コンテンツツーリズムの取り組みとしては、以下のようなものが考えられます。

- 公式マップの作成・配布: 作中に登場する場所(学校、駅、公園、神社など)を記した「聖地巡礼マップ」を作成し、観光案内所や駅で配布します。マップには、アニメのどのシーンで登場したかの解説や、写真撮影におすすめのアングルなども記載します。

- 周遊イベントの実施: 市内の聖地を巡るスタンプラリーを開催。すべてのスタンプを集めた人には、限定のオリジナルクリアファイルをプレゼントします。これにより、ファンは市内の様々な場所を訪れることになり、広域的な経済効果が期待できます。

- コラボ商品の開発・販売: 地元の和菓子屋と協力し、作品のキャラクターを模した和菓子を開発・販売します。また、地元の鉄道会社は、キャラクターが描かれた記念乗車券を発売します。これらは「ここでしか手に入らない」という特別感から、ファンの購買意欲を強く刺激します。

- 交流拠点の設置: 空き店舗を活用し、ファンが自由に休憩したり、情報交換したりできる交流スペースを設置。内部には、作品の関連資料(設定画、台本など)を展示したり、ファンがメッセージを書き込めるノートを置いたりします。

- 情報発信の強化: SNSで公式アカウントを開設し、イベント情報や聖地の現在の様子、ファンの投稿などを継続的に発信します。ハッシュタグキャンペーンなどを実施し、ファンによる情報拡散(UGC:User Generated Content)を促します。

このように、コンテンツツーリズムは、ファンの「好き」という気持ちを起点としながらも、地域が主体性を持ってファンを「おもてなし」し、作品の世界観を損なわない形で地域全体の魅力を伝えていく、体系的なアプローチであると言えます。それは、一過性のブームで終わらせず、ファンと地域が長期的な関係を築き、相互に利益をもたらす「持続可能な観光」を目指す試みなのです。

この取り組みが成功すれば、従来の観光資源に恵まれなかった地域でも、新たな光を当て、国内外から多くの人々を惹きつけることが可能になります。物語の力が、地域に新たなアイデンティティと活気をもたらす。それがコンテンツツーリズムの持つ大きな可能性です。

聖地巡礼との違い

「コンテンツツーリズム」と「聖地巡礼」。この二つの言葉はしばしば混同されがちですが、その主体や目的、性質において明確な違いがあります。両者の関係性を正しく理解することは、コンテンツツーリズムを成功させる上で非常に重要です。端的に言えば、「聖地巡礼」がファンによる自発的・文化的な”現象”であるのに対し、「コンテンツツーリズム」は地域や企業による計画的・経済的な”戦略”と捉えることができます。

| 比較項目 | 聖地巡礼 | コンテンツツーリズム |

|---|---|---|

| 主体 | ファン(個人・小グループ) | 自治体、観光協会、企業など |

| 動機 | 作品への愛、リスペクト、追体験 | 地域活性化、経済効果、ブランド向上 |

| 性質 | 自発的、ボトムアップ的、文化的現象 | 計画的、トップダウン的、観光戦略 |

| 情報源 | ファン同士の口コミ、SNS、個人ブログ | 公式サイト、観光マップ、パンフレット |

| 目的 | 個人的な満足感、作品世界への没入 | 観光客誘致、消費拡大、関係人口創出 |

| 地域との関わり | 間接的・偶発的(地域は基本的に受け身) | 直接的・意図的(地域が積極的に関与) |

この表からもわかるように、両者は似て非なるものです。それぞれの特徴をさらに詳しく見ていきましょう。

聖地巡礼は、あくまでファンの内発的な欲求から生まれる行動です。作品に深く感動したファンが、「あのキャラクターが見た景色を自分も見てみたい」「物語が生まれた空気を感じたい」という強い思いに突き動かされ、自らの時間と費用を投じて現地を訪れます。そこには、誰かに強制されたわけではない、純粋な愛情が存在します。情報収集も、インターネット上のファンコミュニティやSNS、個人のブログなどを駆使して行われることが多く、そのプロセス自体を楽しんでいるファンも少なくありません。この段階では、地域側は舞台になっていることを認識していないか、認識していても特に何もアクションを起こしていないケースがほとんどです。いわば、聖地巡礼はファンコミュニティの中で自然発生的に育まれる文化なのです。

一方、コンテンツツーリズムは、この聖地巡礼という”現象”を、地域活性化という”戦略”に結びつける取り組みです。地域側が「自分たちの町が、ある作品の舞台として多くのファンに注目されている」という事実に気づき、これを観光資源として積極的に活用しようと動き出すところから始まります。版権元である出版社やアニメ制作会社などと正式に連携し、ロゴやキャラクターの使用許諾を得て、観光プロモーションを展開していきます。

聖地巡礼からコンテンツツーリズムへの移行プロセスを、架空の山間の町「緑ヶ丘町」を舞台にした小説を例に見てみましょう。

- フェーズ1:聖地巡礼の発生(現象)

- 小説がベストセラーになり、熱心なファンが作中の描写や風景画から「舞台は緑ヶ丘町ではないか」と特定し始めます。

- ファンは個々に、あるいは少人数のグループで町を訪れ、作中に出てくる古い橋や駅、図書館などを探し歩きます。彼らは静かに散策し、写真を撮り、作品の世界に思いを馳せます。

- 訪問の記録は個人のブログやSNSに「#緑ヶ丘町聖地巡礼」といったハッシュタグ付きで投稿され、ファンコミュニティ内で情報が共有されていきます。

- この段階では、町役場や商店街の人々は、なぜか見慣れない観光客が増えたことに首を傾げている状態です。

- フェーズ2:コンテンツツーリズムへの発展(戦略)

- 町役場の若い職員がSNSでこの動きを察知し、地域活性化のチャンスと捉えます。

- 役場は出版社にコンタクトを取り、正式な連携協定を締結。作品の公式な「聖地」としてプロモーションを行う許可を得ます。

- 観光協会は「公式聖地巡礼マップ」を作成し、駅や観光案内所で配布を開始。マップには、ファンの間でも特定が難しかった場所も公式情報として掲載します。

- 商工会は、加盟店向けにコラボ商品の企画を募集。地元のパン屋は作中に出てくる「森のパン」を再現し、酒店はオリジナルラベルの日本酒を販売します。

- 町は、ファンと住民のトラブルを防ぐため、「聖地巡礼のマナーに関するお願い」という看板を設置し、静かな散策やプライバシーへの配慮を呼びかけます。

- 作者を招いたトークイベントや、作中の季節に合わせたウォーキングイベントなどを企画し、ファンが再訪するきっかけを作ります。

このように、コンテンツツーリズムは、聖地巡礼というファンの純粋な情熱を基盤としつつも、それを地域全体で受け止め、より多くの人が快適に、そして深く楽しめるように環境を整備し、経済的な恩恵を地域に還元する仕組みを構築する活動です。

重要なのは、コンテンツツーリズムを推進する側が、聖地巡礼を行うファンの気持ちを絶対に忘れてはならないということです。過度な商業主義に走り、作品の世界観を破壊するような開発や、ファンを単なる「金づる」と見なすような態度は、最も嫌われます。聖地巡礼の根底にあるのは作品へのリスペクトであり、その気持ちを共有し、尊重する姿勢こそが、コンテンツツーリズム成功の絶対条件と言えるでしょう。

聖地巡礼が「種火」だとすれば、コンテンツツーリズムはその火を大切に育て、地域全体を暖める「篝火(かがりび)」へと大きくしていく営みなのです。両者は対立するものではなく、ファンの情熱と地域の戦略が手を取り合うことで、初めて大きな力を発揮する補完的な関係にあります。

コンテンツツーリズムが注目される3つの背景

近年、コンテンツツーリズムという言葉を耳にする機会が格段に増えました。なぜ今、これほどまでに多くの自治体や企業がこの新たな観光戦略に注目しているのでしょうか。その背景には、大きく分けて「コンテンツの国際的な影響力」「旅行スタイルの変化」「情報拡散技術の進化」という3つの大きな潮流が存在します。

① 日本のコンテンツの世界的な人気

コンテンツツーリズムが成立する大前提として、観光の源泉となる日本のコンテンツ、特にアニメ、漫画、ゲームが世界中で絶大な人気を博しているという事実があります。かつて一部の愛好家のものと見なされていた日本のポップカルチャーは、今や国境や文化の壁を越え、グローバルなエンターテインメントとして確固たる地位を築いています。

一般社団法人日本動画協会の「アニメ産業レポート2023」によると、2022年の日本のアニメ産業市場(広義)は過去最高の2兆9,277億円に達しました。特に海外での市場規模は1兆4,592億円と、国内市場を上回るほどの成長を見せており、世界中の人々が日本の創造性に魅了されていることを示しています。(参照:一般社団法人日本動画協会「アニメ産業レポート2023」)

この世界的な人気の高まりは、コンテンツツーリズムに二つの大きな影響を与えています。

一つ目は、潜在的な観光客層の爆発的な増加です。海外に住む数多くのファンが、作品を通じて日本の風景や文化に触れ、「いつかこの場所に行ってみたい」という強い憧れを抱くようになりました。彼らにとって、アニメや漫画に描かれた日常的な日本の風景―踏切、通学路、コンビニエンスストア、自動販売機―でさえも、特別な意味を持つ「聖地」となり得るのです。これは、従来の観光名所だけでは惹きつけられなかった新しい層を日本に呼び込む、強力な引力となっています。

二つ目は、コンテンツが「日本のソフトパワー」として機能している点です。作品を通じて描かれる日本の美しい自然、独特の文化、食、そして人々の暮らしは、海外のファンにとって日本のポジティブなイメージを形成する上で大きな役割を果たしています。例えば、地方ののどかな風景を舞台にしたアニメは、その地域に対して「静かで美しい場所」というブランドイメージを付与します。このような好意的なイメージは、実際に日本を訪れる際の目的地選定に大きな影響を与え、コンテンツツーリズ厶の基盤を強固なものにしています。

日本のコンテンツ産業が世界市場で存在感を増し続ける限り、それを源泉とするコンテンツツーリズムのポテンシャルもまた、拡大し続けると言えるでしょう。

② インバウンド観光客の増加と旅行スタイルの変化

日本のコンテンツが持つ国際的な魅力は、近年のインバウンド観光の動向と密接に結びついています。パンデミックからの回復に伴い、訪日外国人旅行者数は力強く増加していますが、注目すべきは単なる数の回復だけではありません。旅行者のニーズが、モノの所有を重視する「モノ消費」から、そこでしかできない体験を重視する「コト消費」へと大きくシフトしているのです。

かつてのインバウンド観光は、東京・富士山・京都・大阪を結ぶ「ゴールデンルート」を周遊する団体旅行が主流でした。主な目的は、有名な観光名所を巡り、ショッピングを楽しむといった「モノ消費」が中心でした。しかし、SNSの普及や旅行情報の多様化により、現代の旅行者はよりパーソナルで、深い体験を求めるようになっています。

観光庁の「訪日外国人消費動向調査」(2023年年間値)によれば、訪日前に最も期待していたこととして、「日本食を食べること」に次いで「自然・景勝地観光」「ショッピング」「繁華街の街歩き」などが上位に挙げられていますが、「日本のポップカルチャー(アニメ・漫画など)を楽しむ」も多くの旅行者にとって重要な目的となっています。(参照:観光庁 訪日外国人消費動向調査)

この「コト消費」へのシフトは、コンテンツツーリズムにとって強力な追い風です。なぜなら、コンテンツツーリズムは「物語の追体験」という、まさに究極の「コト消費」を提供するからです。

- 一般的な観光: 景色を見て「きれいだ」と感じる。

- コンテンツツーリズム: 作品の感動的なシーンが展開された場所で同じ景色を見て、「あの時、キャラクターはこんな気持ちだったのかもしれない」と物語の世界に没入する。

この体験の質の違いは歴然です。ファンにとって、それは単なる観光ではなく、自らの人生の一部とも言える作品世界との対話であり、極めて個人的で深い感動を伴う「コト」なのです。

さらに、リピーターの増加もこの傾向を後押ししています。何度も日本を訪れている旅行者は、もはや有名な観光地だけでは満足しません。彼らは、よりニッチで、自分の興味関心に合致したディープな日本を求めて地方へと足を延ばします。その際、好きな作品の舞台が、彼らを新たな目的地へと導く強力な羅針盤の役割を果たすのです。

このように、インバウンド観光客の増加と、彼らの求める体験の質的変化が、コンテンツツーリズムというユニークな観光形態に大きな注目が集まる土壌を育んでいるのです。

③ SNSの普及による情報拡散力の向上

コンテンツツーリズムの熱狂を増幅させ、世界中に広めている最大のエンジンは、疑いなくSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の存在です。X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、Facebookといったプラットフォームは、コンテンツツーリズムの在り方を根本から変えました。

かつて、聖地巡礼の情報は、一部の熱心なファンが集う専門誌や閉鎖的なオンライン掲示板で共有される、比較的クローズドなものでした。しかし、SNSの登場により、個人の体験が瞬時に、そして視覚的に国境を越えて拡散される時代になりました。

この変化がもたらした影響は計り知れません。

第一に、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)が最強のプロモーションツールとなった点です。ファンが「#(作品名)聖地巡礼」や「#seichijunrei」といったハッシュタグを付けて投稿する一枚の写真や短い動画は、どんな公式パンフレットよりもリアルで、説得力を持ちます。同じ作品を愛する他のファンは、その投稿を見て「自分もこの場所に行って、同じ写真を撮りたい」「こんなに素晴らしい場所だったのか」と、訪問意欲を強く刺激されます。企業や自治体が莫大な広告費を投じることなく、ファンの自発的な投稿が連鎖的に拡散し、大きな宣伝効果を生み出すのです。

第二に、ファンコミュニティの可視化と結束力の強化です。SNS上で同じハッシュタグを追いかけることで、ファンは世界中にいる「同志」の存在をリアルタイムで感じることができます。「今、〇〇(聖地名)に来ています!」という投稿に対して、国内外から「羨ましい!」「楽しんで!」といったコメントが寄せられる。こうした交流は、孤独な巡礼をコミュニティ全体のイベントへと昇華させ、作品と聖地へのエンゲージメントをさらに高めます。

第三に、地域側がファンの動向をリアルタイムで把握できるようになった点です。SNSをモニタリングすることで、どのスポットが人気なのか、ファンは何に感動し、何に不便を感じているのかといった、貴重なマーケティングデータを収集できます。この「生の声」は、次なる施策を企画する上で非常に重要なインサイトを与えてくれます。

具体例を挙げると、あるファンが投稿した、アニメに登場する駅のホームからの夕景の写真が、数万の「いいね」を獲得したとします。この事実は、地域側にとって「この駅の夕景は、我々が思う以上にファンにとって価値のある観光資源なのだ」という気づきに繋がります。それを受け、駅に展望スペースを設けたり、日没時刻の案内板を設置したりといった、よりファンに寄り添った改善策を講じることが可能になるのです。

このように、SNSはコンテンツツーリズムの発見、共有、共感、そして拡散という全てのプロセスを加速させる触媒として機能しており、その注目度を高める上で不可欠な役割を担っています。

コンテンツツーリズムがもたらす5つのメリット

コンテンツツーリズムは、単にファンを喜ばせるだけでなく、地域社会に対して多岐にわたる具体的な恩恵をもたらします。戦略的に推進することで、経済的な活性化からブランドイメージの向上、さらには持続可能な地域づくりにまで貢献するポテンシャルを秘めています。ここでは、コンテンツツーリズムがもたらす代表的な5つのメリットを詳しく解説します。

① 新しい観光客層を呼び込める

コンテンツツーリズムが持つ最大の強みの一つは、これまで地域の観光戦略のターゲットになり得なかった、全く新しい層の観光客を惹きつけられる点です。多くの地方都市や町が、高齢化や人口減少に悩む中で、新たな訪問者をいかにして呼び込むかという課題に直面しています。

従来の観光は、名所旧跡、温泉、美しい自然景観といった、いわば「王道」の観光資源に依存しがちでした。もちろんこれらも素晴らしい魅力ですが、これらに興味を示さない層、特に若年層や特定の趣味を持つ人々にはアプローチが困難でした。

しかし、コンテンツツーリズムは、この状況を打破します。例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 歴史に興味がない若者と歴史系ゲーム: 戦国時代をテーマにした人気ゲームのファンである10代、20代の若者たちは、歴史の教科書には興味がなくても、ゲームに登場する武将ゆかりの城跡や古戦場には強い関心を示します。彼らは「推しキャラクターが活躍した場所」としてその地を訪れ、ゲームのシナリオを追体験します。この訪問をきっかけに、彼らがその地域の本当の歴史や文化に興味を持つようになる可能性も十分にあります。コンテンツが、これまで閉じていた歴史への扉を開く鍵となるのです。

- 都会暮らしのインドア派と日常系アニメ: 特別に風光明媚な場所ではない、地方の何気ない町並みを舞台にした日常系アニメがあったとします。この作品のファンは、作中のキャラクターたちが送る穏やかな日常に憧れを抱いています。彼らにとっての「観光」とは、主人公たちが通う学校までの通学路を歩くこと、いつも集まるファミレスで談笑すること、買い物をした商店街を散策することです。コンテンツは、ありふれた日常風景に「物語」という特別な価値を付与し、新たな観光資源へと昇華させます。

このように、コンテンツツーリズムは、訪問の動機を「一般的な観光」から「特定の作品への愛」に転換させることで、ターゲット層を劇的に拡大します。これまで地域の魅力として認識されていなかった場所やモノが、コンテンツというフィルターを通すことで輝き始め、新しい訪問者を呼び込む磁石となるのです。これは、観光資源が乏しいと悩む地域にとって、大きな希望の光と言えるでしょう。

② 地域経済が活性化する

コンテンツツーリズムは、地域経済に対して直接的かつ多面的なプラスの効果をもたらします。ファンが聖地を訪れることで生まれる消費活動は、地域に新たなキャッシュフローを生み出し、経済の活性化に大きく貢献します。

その経済効果は、大きく「直接効果」と「波及効果」に分けられます。

直接効果とは、観光客が現地で直接支出するお金のことです。

- 宿泊費: 遠方から訪れるファンは、現地のホテルや旅館に宿泊します。作品のファンであることを伝えれば、特別なサービスを受けられるかもしれません。

- 飲食費: 作中に登場したレストランで同じメニューを食べたり、地元の名物料理を味わったりします。ファン同士が集まり、食事をしながら作品について語り合う光景もよく見られます。

- 交通費: 現地での移動に電車、バス、タクシーなどを利用します。鉄道会社が発行する記念乗車券や、キャラクターをデザインしたラッピングバスなどは、それ自体が目的となり、利用を促進します。

- 物販費: これがコンテンツツーリズムにおける非常に大きな収益源となります。現地でしか手に入らない限定オリジナルグッズ(キーホルダー、クリアファイル、Tシャツなど)や、地元の特産品とコラボした商品(お菓子、日本酒、工芸品など)は、ファンにとって「聖地訪問の証」として強い購買意欲を刺激します。

コンテンツツーリズムの特徴として、訪問者一人当たりの消費単価(客単価)が高くなる傾向があります。これは、ファンが「記念に」「せっかくだから」という気持ちで、関連商品への出費を惜しまないためです。また、スタンプラリーなどで周遊を促すことにより、一つのエリアに留まらず地域全体にお金が落ちる仕組みを作ることも可能です。

波及効果とは、直接効果によって得られた収益が、地域内の他の産業へと広がっていく効果のことです。

- 雇用創出: 観光客の増加に対応するため、ホテルや飲食店、土産物店などが新たにスタッフを雇用する必要が出てきます。イベント開催時には、短期的な雇用も生まれます。

- 地元業者への発注増加: 飲食店は地元の農家から食材を仕入れ、土産物店は地元の工芸作家にコラボ商品の製作を依頼します。これにより、観光業以外の第一次・第二次産業にも経済効果が及びます。

- 新規ビジネスの創出: コスプレ用の衣装レンタル店や、ファンが集まるコンセプトカフェ、痛車(作品のキャラクターを描いた車)専門のレンタカーサービスなど、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性もあります。

このように、コンテンツツーリズムは、ファンの熱量を地域経済のエネルギーへと変換する強力なエンジンとして機能します。それは単なる観光客の増加に留まらず、地域全体の経済循環を活性化させる力を持っているのです。

③ リピーターや関係人口が増える

コンテンツツーリズムの優れた点は、一過性のイベントで終わらず、地域とファンの間に長期的で深い関係を築く可能性を秘めていることです。作品への強い愛着は、そのまま舞台となった地域への愛着へと転化しやすく、多くのファンが何度もその地を訪れる「リピーター」となります。

一般的な観光地の場合、一度訪れれば満足してしまうことも少なくありません。しかし、コンテンツツーリズムの訪問者にとって、その場所は単なる観光地ではなく、自分にとって特別な意味を持つ「第二の故郷」のような存在になり得ます。

リピーター化を促進する要因はいくつかあります。

- 作品の展開との連動: アニメの第二期が放送されたり、劇場版が公開されたり、原作小説の新刊が出たりすると、新たな「聖地」が生まれます。ファンは、物語の進展に合わせて、再びその地を訪れたいという強い動機を持つことになります。

- 季節ごとの魅力: 作品の中で描かれた四季折々の風景を体験するために、ファンは季節を変えて何度も訪問します。春には桜並木を、夏には海を、秋には紅葉を、冬には雪景色を、それぞれ作品のシーンと重ね合わせながら楽しみます。

- 記念日イベント: キャラクターの誕生日や、作品の放送開始記念日などに合わせて現地でイベントが開催されれば、それが強力な再訪のインセンティブとなります。

さらに、こうしたリピーターの一部は、単なる観光客を超えた「関係人口」へと深化していきます。「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様な形で継続的に関わる人々のことを指します。

コンテンツツーリズムをきっかけとした関係人口の具体例としては、

- 地域のイベントにボランティアスタッフとして参加する。

- その地域のふるさと納税に寄付し、返礼品としてコラボグッズを選ぶ。

- SNSで「〇〇町アンバサダー」として、継続的に地域の魅力を発信する。

- 帰宅後も、オンラインショップで地域の特産品や関連グッズを購入し続ける。

- 地域への愛着が高まり、最終的に移住を決意するケースもゼロではありません。

このように、コンテンツツーリズムは、作品という強力な絆を通じて、地域と人々の間に持続的な関係性を育みます。人口減少に悩む地域にとって、物理的に居住していなくても地域を応援し、支えてくれる「関係人口」の存在は、非常に心強い味方となるのです。これは、短期的な経済効果以上に、長期的な地域づくりにおいて計り知れない価値を持つメリットと言えるでしょう。

④ 地域のブランドイメージが向上する

コンテンツツーリズムは、地域に経済的な利益をもたらすだけでなく、その地域の「ブランドイメージ」を劇的に向上させる力を持っています。作品が持つ物語性やポジティブなイメージが、そのまま舞台となった地域のイメージとして人々の心に深く刻まれ、他にはない独自の魅力を付与するのです。

多くの地域が、他の地域との差別化を図り、自らの魅力を発信しようとシティプロモーションに力を入れています。しかし、「自然が豊か」「歴史がある」「食べ物が美味しい」といった一般的な魅力だけでは、数多ある地域の中に埋もれがちです。

ここにコンテンツの力が加わると、状況は一変します。物語の持つ強力なストーリーが、地域の風景や文化に新たな文脈と付加価値を与えるのです。

- 例1:青春恋愛ドラマの舞台となった海辺の町

- Before: 「静かな漁港のある、どこにでもある海辺の町」

- After: 「甘酸っぱい初恋の物語が生まれた、ロマンチックな町」。夕日が美しい防波堤は「告白の聖地」と呼ばれ、カップルに人気のデートスポットになる。

- 例2:心温まる家族の物語を描いたアニメの舞台となった農村

- Before: 「高齢化が進む、のどかな田舎」

- After: 「家族の絆や人々の温かさを感じられる、心安らぐ場所」。棚田の風景は「日本の原風景」として再評価され、都会の喧騒に疲れた人々が癒しを求めて訪れるようになる。

- 例3:壮大なファンタジー作品のモデルとなった深い森

- Before: 「アクセスしにくい、手付かずの自然林」

- After: 「神秘的な精霊が住む、伝説の森」。その幻想的な雰囲気は、写真愛好家やスピリチュアルな体験を求める人々を惹きつけ、唯一無二のブランドを確立する。

このように、コンテンツは地域に「物語」という名の強力なタグを付け、人々の記憶に残りやすくします。このブランドイメージの向上は、観光誘致だけでなく、移住促進や企業誘致、特産品の販路拡大など、多方面に良い影響を及ぼす可能性があります。「あのアニメの舞台になった町で作られたお米」というだけで、他の産地のお米との明確な差別化が図れるのです。

作品を通じて形成されたポジティブなイメージは、ファンだけでなく、作品を知らない人々にも伝わっていきます。メディアで「〇〇の聖地」として取り上げられることで知名度が向上し、結果として地域全体のブランド価値が底上げされる。これは、お金では簡単に買うことのできない、貴重な無形資産と言えるでしょう。

⑤ 観光のオフシーズン対策になる

多くの観光地が抱える共通の課題に、「観光客数の季節変動」があります。桜の春、海水浴の夏、紅葉の秋といった特定のシーズンに観光客が集中し、それ以外の「オフシーズン」には客足がぱったりと途絶えてしまう。この繁閑の差は、観光関連事業者の経営を不安定にする大きな要因です。

この課題に対して、コンテンツツーリズムは非常に有効な解決策となり得ます。なぜなら、コンテンツファンの訪問動機は、一般的な観光客とは異なり、必ずしも気候や季節に左右されるわけではないからです。

彼らの最大の目的は「作品の世界を追体験すること」。そのため、一般的な観光客が避けるような季節であっても、それが作品の重要なシーンと結びついていれば、むしろ積極的にその時期を選んで訪問するのです。

- 冬のシーンが印象的な作品: 物語のクライマックスが雪景色の中で展開される作品があったとします。ファンは、作中と同じように雪が降り積もる真冬にその地を訪れ、登場人物の心情に思いを馳せます。これは、通常であれば観光客が激減する冬場の集客に大きく貢献します。

- 雨のシーンが多い作品: 梅雨の時期にしっとりとした雰囲気で描かれる作品の舞台は、雨が降っている方がむしろ「聖地巡礼」のムードが高まります。一般的な観光客にとってはマイナス要因である「雨」が、ファンにとってはプラスの体験価値に転換されるのです。

- 作品内のイベントに合わせた訪問: ファンは、季節よりも作品内のカレンダーを重視します。例えば、「キャラクターAの誕生日が11月」「物語が始まったのが2月」といった設定があれば、その記念日に合わせてオフシーズンであっても現地を訪れるファンは少なくありません。地域側がこの日に合わせて小規模なイベントを企画すれば、さらなる集客効果が見込めます。

このように、コンテンツツーリズムは、観光客の訪問動機を「季節」から「物語」へとシフトさせることで、年間を通じた観光客の平準化を可能にします。オフシーズンの宿泊施設や飲食店の稼働率を高め、地域経済の安定化に寄与することができるのです。

これは、観光地としての持続可能性を高める上で非常に重要なメリットです。年間を通じて安定したにぎわいを創出することで、雇用を維持し、地域の活力を保ち続けることができるようになります。コンテンツの力が、観光地の「体質改善」をもたらすと言っても過言ではないでしょう。

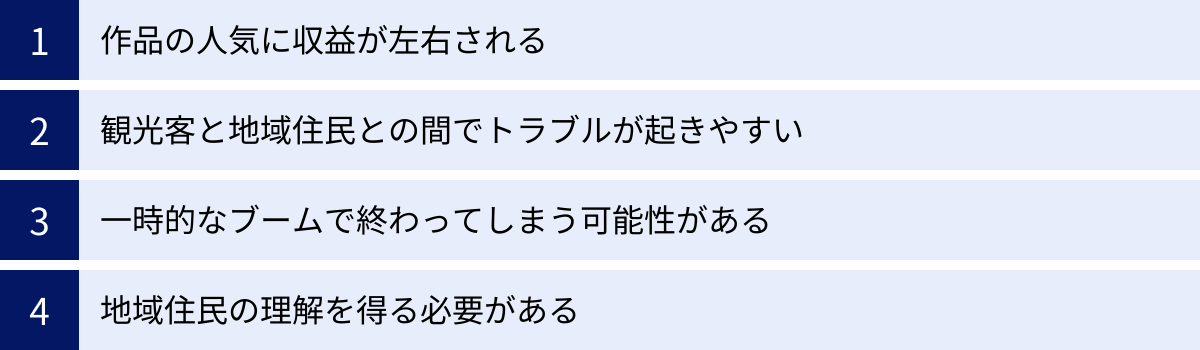

知っておくべき4つのデメリット・課題

コンテンツツーリズムは多くのメリットをもたらす一方で、その推進には慎重な配慮が求められるデメリットや課題も存在します。短期的な成功に目を奪われ、これらのリスクを軽視すると、かえって地域に混乱を招いたり、一過性のブームで終わってしまったりする可能性があります。ここでは、事前に知っておくべき4つの重要な課題について掘り下げていきます。

① 作品の人気に収益が左右される

コンテンツツーリズムが抱える構造的な、そして最大の弱点が、その成否が完全に外部要因である「コンテンツの人気」に依存してしまうという点です。どんなに地域が努力して素晴らしい受け入れ体制を築いても、その源泉である作品自体の人気が下火になれば、観光客は潮が引くようにいなくなってしまうリスクを常に内包しています。

この依存関係は、地域側ではコントロールが極めて困難な、いくつかのリスクを生み出します。

- ブームの終焉: 作品の連載や放送が終了すれば、ファンの熱はどうしても少しずつ冷めていきます。新たなファン層の流入が止まり、話題性も薄れることで、聖地巡礼に訪れる人の数は自然と減少していきます。

- 続編の有無: アニメやドラマの続編が制作されればブームは再燃しますが、制作されるかどうかは制作会社や放送局の判断次第であり、地域側が関与できる問題ではありません。「続編が作られるはず」という期待だけで多額の投資を行うのは非常に危険です。

- 予期せぬスキャンダル: 原作者や声優、俳優などが不祥事を起こした場合、作品のイメージが著しく損なわれ、ファン離れを引き起こす可能性があります。これもまた、地域にとっては完全に「もらい事故」であり、防ぎようがありません。

- 競合コンテンツの出現: より魅力的で話題性の高い新たなコンテンツが登場すれば、ファンの関心はそちらに移ってしまう可能性があります。エンターテインメント業界のトレンドは移り変わりが激しく、一つの作品が永続的に人気を保ち続ける保証はどこにもありません。

このようなリスクを軽減するためには、単一のコンテンツに完全に依存しきった観光戦略からの脱却を目指す必要があります。コンテンツツーリズムを、あくまで地域の魅力を知ってもらうための「入口」と位置づけ、その先にあるものへと繋げる視点が不可欠です。

具体的には、作品のファンを「地域のファン」へと転換させるための戦略が求められます。

- コンテンツをきっかけに訪れたファンに対して、地域の他の魅力(食、文化、自然、人々の温かさなど)を積極的にアピールする。

- 一度きりの訪問で終わらせないよう、リピーター向けの特典や、季節ごとのイベントを企画し、継続的な関係を築く。

- 可能であれば、複数のコンテンツと連携し、リスクを分散させる。

コンテンツという「点」で惹きつけ、地域の魅力という「面」で惹きつける。このような長期的な視点を持たなければ、コンテンツツーリズムは人気という波に翻弄される、不安定な砂上の楼閣になりかねないのです。

② 観光客と地域住民との間でトラブルが起きやすい

観光客が増えることは地域にとって喜ばしいことですが、その一方で、急激な訪問者の増加は、地域住民の穏やかな生活を脅かし、さまざまな摩擦やトラブルを引き起こす可能性があります。これは「オーバーツーリズム(観光公害)」とも呼ばれる問題であり、コンテンツツーリズムにおいても深刻な課題となり得ます。

特にコンテンツツーリズムでは、聖地が一般的な観光地ではなく、住民の生活空間そのものであるケースが多いため、問題がより顕在化しやすくなります。

具体的に起こりうるトラブルとしては、以下のようなものが挙げられます。

- プライバシーの侵害: アニメやドラマに登場した個人の住宅や、現在も生徒が通う学校などが聖地になった場合、一部の心ないファンが無断で敷地内に侵入したり、窓から中を覗き込んだり、住人や生徒の写真を無許可で撮影したりする行為が問題となります。これは住民にとって大きな恐怖であり、平穏な暮らしを著しく侵害する行為です。

- 騒音問題: ファンが早朝や深夜に集まって騒いだり、大声で会話したりすることで、近隣住民の安眠が妨げられるケースです。特に、キャラクターのコスプレをした集団が住宅街で騒ぐと、住民に不安感を与えることもあります。

- ゴミ問題・マナー違反: 訪問者が増えれば、ゴミのポイ捨ても増加しがちです。また、聖地の雰囲気を損なうような派手な行動や、私有地の花壇を踏み荒らすといったマナー違反もトラブルの原因となります。

- 交通問題: 特定の狭いエリアにファンが集中することで、交通渋滞が発生したり、生活道路が観光客で溢れかえって通行の妨げになったりします。また、公共交通機関がファンで混雑し、日常的に利用する住民が不便を強いられることもあります。

- 聖地の荒廃: ファンが「記念に」と、聖地にある備品や植物などを持ち去ったり、落書きをしたりすることで、景観が損なわれるケースも報告されています。

これらのトラブルは、地域住民の間に「観光客は迷惑だ」という感情を生み出し、コンテンツツーリズムそのものへの反発につながりかねません。住民の協力なくして、コンテンツツーリズムの持続的な成功はあり得ません。

この課題に対処するためには、行政や観光事業者が主導して、明確なルール作りと、その周知徹底を行うことが不可欠です。

- 立ち入り禁止区域や撮影禁止場所を明記した看板を、多言語で設置する。

- 公式ウェブサイトや観光マップで、「聖地巡礼を楽しむためのマナーガイド」を掲載し、プライバシーへの配慮やゴミの持ち帰りを強く呼びかける。

- 地域住民向けの相談窓口を設置し、トラブルが発生した際に迅速に対応できる体制を整える。

- 定期的なパトロールや清掃活動を、ファンも巻き込んで実施する。

ファンの多くは良識ある人々ですが、一部の無分別な行動が全体の評判を落としてしまいます。地域とファンが良好な関係を保ち続けるためには、こうした地道な対策を継続的に行っていく必要があります。

③ 一時的なブームで終わってしまう可能性がある

コンテンツツーリズムの取り組みが、残念ながら花火のように一瞬の盛り上がりを見せただけで、持続せずに終わってしまうケースは少なくありません。これは、前述の「作品の人気への依存」とも関連しますが、より地域側の「戦略の欠如」に起因する課題です。

一時的なブームで終わってしまう地域には、いくつかの共通した特徴が見られます。

- 短期的な視点しかない: ブームに乗って短期的な経済効果を上げることばかりに目が行き、ブームが去った後のビジョンが全く描けていない。作品の人気が続くことを前提とした、場当たり的な施策に終始してしまう。

- 「儲け話」としての参入: 作品やファンへのリスペクトが欠如しており、「流行っているから」「儲かりそうだから」という安易な動機で参入する。そのため、世界観を無視した質の低いコラボグッズを乱発したり、ファン心理を逆なでするような言動を取ってしまったりする。

- 継続的な取り組みの欠如: 最初のイベントやグッズ販売で満足してしまい、その後の継続的な情報発信や、ファンとの関係構築を怠る。公式SNSの更新が止まり、ウェブサイトも古い情報のまま放置されるといった状態に陥る。

- ファンコミュニティとの断絶: ファンの声をリサーチしたり、彼らとの対話の場を設けたりすることなく、行政や事業者側の都合だけで物事を進めてしまう。結果として、ファンの求めるものと地域が提供するものとの間にズレが生じ、ファンが離れていく。

コンテンツツーリズムを「点」のイベントで終わらせるのではなく、長期的な地域づくりという「線」や「面」に繋げていくという発想がなければ、持続可能性は生まれません。ブームは、あくまで地域が活性化するための「きっかけ」に過ぎないのです。

この課題を克服するためには、以下のような視点が重要になります。

- ロードマップの策定: コンテンツツーリズムを始める前に、3年後、5年後、10年後の地域のありたい姿を描き、ブームをいかにして持続的なにぎわいに繋げていくかの長期的な計画(ロードマップ)を立てる。

- ファンとの共創: ファンを単なる「消費者」としてではなく、地域を共に盛り上げる「パートナー」として捉える。「こんなイベントがあったら嬉しい」「こんなグッズが欲しい」といったファンの意見を積極的に取り入れ、企画に反映させる「共創」の姿勢が求められる。

- 地域の魅力との融合: コンテンツの魅力だけに頼るのではなく、それを地域の本来の魅力(食、文化、歴史、自然など)と結びつけ、相乗効果を生み出す工夫をする。例えば、「聖地巡礼と地元の温泉をセットにしたツアー」や「聖地巡礼と伝統工芸体験を組み合わせたプラン」などを開発する。

ブームの熱量が高い時期にこそ、その熱が冷めた後を見据えた次の一手を打っておく。この先見性が、コンテンツツーリズムを持続可能なものにするか、それとも一発屋で終わらせるかの分かれ道となるのです。

④ 地域住民の理解を得る必要がある

コンテンツツーリズムを成功させる上で、見過ごされがちでありながら、実は最も根本的で重要な課題が、地域住民からの理解と協力を得ることです。行政や一部の事業者がどれだけ盛り上がっていても、その地域に暮らす人々の合意形成がなされていなければ、プロジェクトは必ずどこかで壁にぶつかります。

住民の理解が得られないままプロジェクトを強行すると、以下のような問題が発生します。

- 非協力・反発: 住民は、自分たちの知らないところで物事が決まり、突然見知らぬ人々が町に増えることに、不信感や不安感を抱きます。「なぜ私たちの静かな生活が脅かされなければならないのか」「一部の店が儲かるだけで、自分たちには何のメリットもない」といった不満が噴出し、協力が得られないどころか、反対運動に発展するリスクさえあります。

- おもてなしの欠如: 住民がプロジェクトに無関心・非協力的であると、町全体に「歓迎されていない」雰囲気が漂ってしまいます。道を尋ねても不親切な対応をされたり、冷たい視線を向けられたりすれば、ファンの満足度は著しく低下します。ファンは、こうした地域の空気に非常に敏感です。

- トラブルの増大: 住民の協力が得られないと、前述したような観光客とのトラブル(騒音、ゴミ、プライバシー侵害など)を未然に防いだり、解決したりすることが難しくなります。住民自身が監視の目となり、マナー向上に協力してくれる体制がなければ、行政の力だけでは限界があります。

こうした事態を避けるためには、プロジェクトの計画段階から、徹底して丁寧な住民への説明と対話を行うことが不可欠です。

- 住民説明会の開催: プロジェクトの目的(なぜこれを行うのか)、期待される効果(地域にどのようなメリットがあるのか)、想定される課題(騒音や混雑など)、そしてその対策(どのようなルールを設け、どう対応するのか)について、具体的かつ誠実に説明する場を設けます。一度だけでなく、複数回開催し、質疑応答の時間を十分に取ることが重要です。

- 地域メディアの活用: 地域の広報誌やケーブルテレビ、回覧板などを活用し、プロジェクトの進捗状況を住民に広く知らせ、透明性を確保します。

- 住民が参加できる仕組みづくり: 住民を「蚊帳の外」に置くのではなく、プロジェクトの当事者として参加できる機会を提供します。例えば、ボランティアガイドの募集、自宅の庭を休憩所として開放してもらう「オープンガーデン」の企画、住民が先生役となるワークショップの開催など、主体的に関われる仕組みを作ることで、「自分たちの町のイベント」という意識が芽生えます。

コンテンツツーリズムは、地域に住む人々が主役です。住民一人ひとりが、自分の町に誇りを持ち、訪れるファンを温かく迎え入れる「おもてなしの心」を持つこと。それこそが、コンテンツツーリズムを真に成功させ、地域に根付かせるための最も確かな土台となるのです。

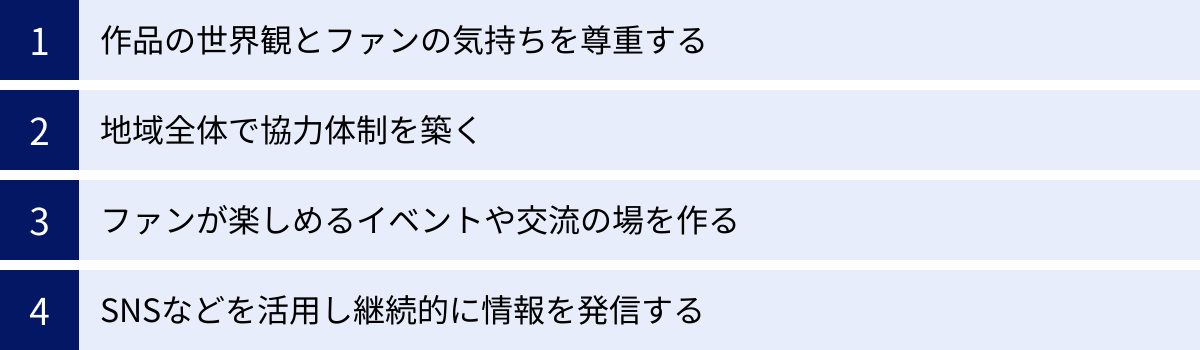

コンテンツツーリズムを成功させる4つのポイント

コンテンツツーリズムは、多くの可能性を秘めている一方で、安易に取り組むと失敗に終わるリスクも伴います。メリットを最大化し、デメリットを最小化するためには、戦略的かつ慎重なアプローチが不可欠です。ここでは、コンテンツツーリズムを成功に導くために特に重要な4つのポイントを解説します。

① 作品の世界観とファンの気持ちを尊重する

コンテンツツーリズムを推進する上で、最も根本的で、決して忘れてはならない大原則が「作品とファンへのリスペクト」です。この取り組みの原動力は、ファンが作品に対して抱く深い愛情や思い入れです。その純粋な気持ちを踏みにじるような行為は、ファンの失望と反発を招き、プロジェクト全体を破綻させかねません。

「儲かりそうだから」「流行っているから」という短絡的な動機だけで参入するのは、失敗への最短ルートです。成功のためには、まず地域側がファンと同じ目線に立ち、作品を深く理解し、愛することが求められます。

具体的には、以下の3つの行動が不可欠です。

- 作品を徹底的に研究・理解する

担当者や関係者は、必ず原作(アニメ、漫画、小説など)を全て鑑賞・読了しましょう。物語のあらすじだけでなく、登場人物の性格や関係性、物語の根底に流れるテーマ、ファンが特に感動する名シーン、キャラクターのセリフなどを深く理解することが全ての出発点です。「なぜファンはこの作品を愛し、この場所を訪れたいと思うのか」を、自らの言葉で語れるレベルまで落とし込むことが理想です。 - 作品の世界観を絶対に壊さない

企画するイベントや開発するグッズは、常に「これは作品の世界観に合っているか?」という視点でチェックする必要があります。例えば、シリアスで重厚な物語が魅力の作品なのに、そのキャラクターを無理やりゆるキャラ化してコミカルなPRに使ったり、作品のイメージとはかけ離れた派手な装飾を聖地に施したりするのは避けるべきです。過度な商業化や、安易なキャラクター利用は、ファンが大切にしている「聖地」の神聖さを汚す行為と受け取られかねません。グッズ開発においても、ただキャラクターを印刷しただけのものではなく、作中のアイテムを再現したり、物語性を感じさせるデザインにしたりといった工夫が、ファンの心を掴みます。 - ファンの声に真摯に耳を傾ける

地域側の独りよがりな企画ではなく、ファンが本当に求めているものを提供することが重要です。SNSやファンが集まるイベントなどを通じて、積極的にファンの声(ニーズ)をリサーチしましょう。「どのシーンが一番好きか」「聖地でどんなことをしてみたいか」「どんなグッズがあったら嬉しいか」といった生の声は、企画の質を高めるための貴重なヒントの宝庫です。ファンを「お客様」としてだけでなく、「共に聖地を盛り上げるパートナー」として尊重する姿勢が、長期的な信頼関係を築く鍵となります。

この「リスペクト」の精神は、コンテンツツーリズムの全ての施策の土台となるべきフィロソフィーです。この土台がしっかりしていれば、たとえ個別の施策が少しうまくいかなくても、ファンは地域側の誠意を理解し、応援し続けてくれるでしょう。

② 地域全体で協力体制を築く

コンテンツツーリズムは、行政の観光課や一部の事業者が単独で進められるほど単純なものではありません。その効果を最大化し、持続可能な取り組みとするためには、多様な関係者(ステークホルダー)が連携し、地域全体で訪問者を迎え入れる「オール地域」の体制を構築することが不可欠です。

一人のファンが聖地を訪れてから帰るまでの行動を想像してみてください。駅に降り立ち、バスに乗り、観光案内所でマップをもらい、商店街で昼食をとり、土産物店でグッズを買い、ホテルに宿泊する。この一連の体験のどこか一つでも不快な思いをすれば、全体の満足度は大きく下がってしまいます。全ての接点で、一貫した「おもてなし」を提供することが重要なのです。

そのために有効なのが、「(作品名)ツーリズム推進協議会」のような、官民連携の推進組織を立ち上げることです。この協議会には、以下のような多様なメンバーが参加することが望まれます。

| 参加主体 | 主な役割の例 |

|---|---|

| 行政(市町村など) | 版権元との交渉・契約、全体計画の策定、関係各所の調整、公的資金の確保、許認可手続き |

| 観光協会 | 公式プロモーション(ウェブサイト、SNS)、観光案内所の運営、イベントの企画・実施、メディア対応 |

| 商工会・商店街 | 加盟店への協力依頼、コラボ商品・サービスの開発支援、店舗の装飾(のぼり、ポスター等) |

| 交通事業者 | ラッピング電車・バスの運行、記念乗車券・フリーパスの販売、アクセス情報の提供 |

| 宿泊・飲食事業者 | 宿泊プランの開発、コラボメニューの提供、ファン向けの情報提供 |

| 金融機関 | 事業者への融資、ビジネスマッチング支援 |

| 地域住民・NPO | ボランティアガイド、清掃活動、住民への理解促進、交流イベントの運営 |

| 版権元(出版社等) | 監修、素材提供、公式情報の発信協力 |

このような協議会を設置することで、いくつかの大きなメリットが生まれます。

- 役割分担と責任の明確化: 各主体がそれぞれの得意分野を活かして役割を分担することで、効率的かつ効果的な事業展開が可能になります。

- 情報の共有と意思決定の迅速化: 定期的に会合を開くことで、関係者間の情報格差がなくなり、課題が発生した際にも迅速に対応策を協議・決定できます。

- 施策の相乗効果: それぞれがバラバラに動くのではなく、連携して統一感のあるプロモーションを展開することで、より強力なメッセージを発信できます。例えば、鉄道会社、バス会社、宿泊施設が連携した「聖地巡礼まるごとパック」などを造成できます。

地域が一丸となって「ようこそ!」という歓迎のムードを醸成すること。それが、ファンに「この町に来てよかった」「また来たい」と思わせる、何よりのおもてなしになります。地域全体の協力体制こそが、コンテンツツーリズムの成功を支える屋台骨となるのです。

③ ファンが楽しめるイベントや交流の場を作る

コンテンツツーリズムの魅力を高め、ファンに繰り返し訪れてもらう(リピーターになってもらう)ためには、単に「聖地」という場所を提供するだけでは不十分です。「そこに行かなければ体験できない」特別な付加価値を提供し、ファンが作品の世界にさらに深く没入できるような仕掛けが求められます。その最も効果的な手法が、イベントの開催や交流の場の創出です。

これらの取り組みは、ファンに忘れられない思い出を提供すると同時に、ファン同士、あるいはファンと地域住民との繋がりを生み出し、コミュニティを活性化させる役割も果たします。

具体的には、以下のような企画が考えられます。

- 制作陣やキャストを招いた特別イベント

声優やアニメ監督、原作者などを地域に招き、トークショーや上映会を開催します。制作者の口から語られる制作秘話や作品への思いは、ファンにとって何物にも代えがたい貴重な体験です。こうしたイベントは強力な集客力を持つため、閑散期対策としても有効です。 - ファン参加型の体験イベント

ファンが受け身で楽しむだけでなく、自らも参加して楽しめる企画は満足度を大きく高めます。- コスプレイベント: 地域の景観の良い場所や、作中の象徴的な場所を撮影会場として開放するコスプレイベント。ルールを明確に定め、地域住民への配慮を徹底することが前提です。

- 作品にちなんだワークショップ: 作中に登場する料理を地元の食材を使って作る料理教室や、作品のテーマに関連する伝統工芸を体験するワークショップなど。地域の文化に触れる良い機会にもなります。

- 謎解き・宝探しゲーム: 聖地を巡りながら、作品に関連する謎を解いていく体験型ゲーム。周遊を促し、滞在時間を延ばす効果も期待できます。

- ファン同士・地域との交流拠点の設置

ファンが一人で訪れても、あるいはファン同士で集まっても、気軽に立ち寄って休憩したり、情報交換したりできる常設の「交流拠点」の存在は非常に重要です。- 空き店舗の活用: 商店街の空き店舗などを改装し、ファン向けのカフェやラウンジとして提供します。

- 展示スペースの設置: 内部には、アニメの複製原画や設定資料、声優のサイン、関連グッズなどを展示し、作品の世界観に浸れる空間を演出します。

- 交流ノートの設置: ファンが自由にメッセージやイラストを書き込める「交流ノート」を置くことは、古典的ですが非常に効果的です。ノートを通じて、ファン同士の見えない絆が生まれます。

これらのイベントや交流の場は、ファンに「聖地は自分たちを歓迎してくれている」という実感を与え、地域へのエンゲージメントを飛躍的に高めます。物語を追体験するだけでなく、同じ作品を愛する仲間と感動を分かち合い、新たな思い出を作る。その「コト体験」こそが、コンテンツツーリズムの価値を決定づけるのです。

④ SNSなどを活用し継続的に情報を発信する

コンテンツツーリズムの取り組みを成功させ、持続させるためには、戦略的かつ継続的な情報発信が生命線となります。どれだけ素晴らしい企画を用意しても、その情報がターゲットであるファンに届かなければ意味がありません。特に、情報の拡散力と即時性に優れたSNSの活用は、現代のコンテンツツーリズムにおいて必須の戦略と言えます。

情報発信の目的は、単なるイベント告知に留まりません。ファンとの継続的なコミュニケーションを通じて関係性を維持し、聖地への関心を常に喚起し続けることにあります。

効果的な情報発信のために、以下のポイントを意識しましょう。

- 公式アカウントの一元的な運用

X(旧Twitter)やInstagramなど、作品のファン層が多く利用するSNSプラットフォームで公式アカウントを開設し、情報を一元的に発信します。発信する情報は、イベント告知だけでなく、以下のような多様なコンテンツを組み合わせることが重要です。- 聖地の「今」: 「今日の〇〇公園は桜が満開です」「作中に出てきたカフェの新メニューです」など、聖地のリアルタイムな情報を写真付きで投稿する。これにより、ファンは現地に行けない時でも聖地との繋がりを感じることができます。

- ファンの投稿の紹介(リポスト・引用): ハッシュタグで投稿されたファンの素敵な写真や感想を、公式アカウントが許可を得て紹介します。自分の投稿が公式に認められることはファンにとって大きな喜びであり、さらなる投稿を促すインセンティブになります。

- 舞台裏の情報: 「次のイベントの準備を進めています!」といった舞台裏の様子を発信することで、ファンに期待感を抱かせ、親近感を持ってもらうことができます。

- 戦略的なハッシュタグの活用

「#(作品名)聖地巡礼」「#(地域名)コンテンツツーリズム」のような、覚えやすく、ファンが使いたくなるような公式ハッシュタグを設定し、あらゆる情報発信の際に使用を徹底します。これにより、関連情報がSNS上で集約され、ファンが情報を探しやすくなります。ハッシュタグキャンペーン(指定のハッシュタグを付けて投稿すると抽選でグッズが当たる等)を実施すれば、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を爆発的に増やすことができます。 - 多言語での情報発信

日本のコンテンツは世界中にファンがいます。インバウンド誘致を視野に入れるのであれば、英語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語など、主要なターゲット国の言語での情報発信は不可欠です。ウェブサイトやSNS、現地の案内表示などを多言語対応することで、海外のファンも安心して聖地巡礼を楽しむことができます。 - 「やって終わり」にしない継続性

最も重要なのは、これらの情報発信を「継続する」ことです。イベント期間中だけ盛り上がり、その後は更新が途絶えるようなアカウントでは、ファンの信頼を失います。観光客が少ないオフシーズンであっても、地道に情報発信を続けることで、「この地域は本気でファンを大切にしてくれている」というメッセージが伝わり、長期的なファンを育てることに繋がります。

SNSを効果的に活用することは、低コストで広範囲に情報を届け、ファンとのエンゲージメントを高めるための強力な武器です。この武器を使いこなし、ファンとの対話を続ける姿勢こそが、コンテンツツーリズムを持続させる原動力となるのです。

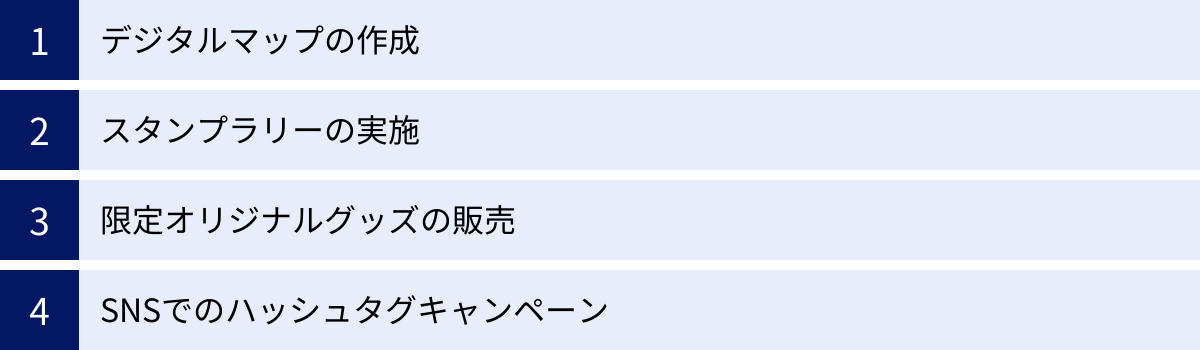

コンテンツツーリズムで使える具体的なプロモーション手法

コンテンツツーリズムを成功させるためには、ファンの心を掴み、聖地巡礼をより楽しく、思い出深いものにするための具体的なプロモーション手法が欠かせません。ここでは、多くの地域で導入され、効果を上げている代表的な4つの手法を紹介します。これらを組み合わせることで、より効果的な誘客と周遊促進が期待できます。

デジタルマップの作成

かつて聖地巡礼マップといえば紙媒体が主流でしたが、スマートフォンの普及に伴い、現在ではデジタルマップが非常に強力なツールとなっています。いつでも手元のスマホで確認でき、情報の更新も容易であるため、利便性が格段に向上します。

デジタルマップの主なメリット:

- 携帯性・利便性: かさばる紙の地図を持ち歩く必要がなく、スマホ一つで完結します。

- 情報の更新性: 新たな聖地が発見されたり、店舗情報が変更されたりした場合でも、リアルタイムで情報を更新できます。紙の地図のように刷り直しのコストや手間がかかりません。

- 多機能性: 単なる地図以上に、様々な機能を盛り込むことが可能です。

- 多言語対応: ボタン一つで表示言語を切り替えることができ、インバウンド観光客にも容易に対応できます。

デジタルマップに盛り込むべき機能の例:

- 聖地スポットのピン留めと解説: マップ上に聖地となる場所をピンで表示し、タップすると作品のどのシーンに登場したかの解説や、キャプチャ画像、関連情報(開館時間、定休日など)が表示されるようにします。

- モデルコースの提案: 「半日で巡るお手軽コース」「作品の時系列を追う感動コース」「全スポット制覇コース」など、目的や滞在時間に応じた複数のモデルコースを提案することで、初めて訪れるファンでも効率的に周遊できます。

- GPS連動ナビゲーション: 現在地から目的地までのルート案内機能。これにより、道に迷う不安を解消できます。

- AR(拡張現実)機能: 特定のスポットでスマホのカメラをかざすと、画面上にキャラクターが現れて一緒に写真が撮れるAR機能は、ファンにとって非常に魅力的な体験となります。「聖地でキャラクターとツーショット」という特別な思い出を提供できます。

- 周辺情報: 聖地だけでなく、周辺の飲食店、土産物店、宿泊施設、トイレ、駐車場などの情報も掲載することで、地域全体の利便性が向上します。

Googleマイマップのような既存のサービスを活用して簡易的に作成することもできますし、予算があれば専門のアプリとして開発することも考えられます。直感的で分かりやすいユーザーインターフェース(UI)を心がけることが、多くのファンに利用してもらうための鍵となります。

スタンプラリーの実施

スタンプラリーは、古典的でありながら、コンテンツツーリズムにおいて絶大な効果を発揮する鉄板のプロモーション手法です。その主な目的は、ファンの周遊を促進し、滞在時間を延ばすことで、地域全体への経済効果を高めることにあります。

ファンに明確な「目的」を与えることで、これまで知らなかった場所や、少し離れた場所にも足を運んでもらうきっかけを作ることができます。

スタンプラリーを成功させるためのポイント:

- 魅力的な景品: スタンプを全て集めた際のコンプリート景品は、参加意欲を大きく左右します。「ここでしか手に入らない」「非売品」といった希少性の高い限定オリジナルグッズ(描き下ろしイラストを使ったクリアファイル、缶バッジ、アクリルスタンドなど)を用意することが極めて重要です。

- 絶妙な難易度設定: 簡単すぎると達成感がなく、難しすぎると途中で諦めてしまいます。公共交通機関で無理なく回れる範囲にしつつも、少しだけ頑張りが必要なスポットを混ぜるなど、コンプリートした時の達成感を演出するコース設定が求められます。期間を区切って、複数のラリー(第1弾、第2弾など)を実施し、景品を変えることでリピーターの参加も促せます。

- スタンプ設置場所の工夫: スタンプは単に置くだけでなく、キャラクターのパネルと一緒に設置したり、スタンプのデザインを凝ったものにしたりと、スタンプを集める過程そのものを楽しめるような工夫をしましょう。地元の商店や施設に設置することで、そこでの「ついで買い」を誘発する効果も期待できます。

- デジタル化の検討: 近年では、紙の台紙を使わず、スマートフォンアプリやウェブサイト上でQRコードを読み取ってスタンプを集める「デジタルスタンプラリー」も主流になっています。

- メリット: 参加者は手軽に参加でき、運営側は台紙の印刷・配布コストが不要。また、参加者の属性データ(年代、性別など)や周遊データを収集・分析し、次のマーケティング施策に活かすことも可能です。

- デメリット: スマートフォンを持っていない人や、操作に不慣れな高齢者層などが参加しにくい場合があります。ターゲット層に合わせて、紙とデジタルの併用も検討すると良いでしょう。

スタンプラリーは、ゲーム感覚で楽しみながら地域を巡ることができる、エンターテインメント性の高い施策です。ファンを能動的に動かし、聖地巡礼をよりアクティブな体験へと変える力を持っています。

限定オリジナルグッズの販売

ファンにとって、聖地巡礼は特別な体験です。その思い出を形にして持ち帰りたいという欲求に応えるのが、限定オリジナルグッズの存在です。グッズは、単なるお土産ではなく、「聖地を訪れた証」であり、ファンとしてのアイデンティティを満たす重要なアイテムとなります。質の高いグッズは、それ自体が旅の目的となり得るほどの強力な集客ツールです。

ファンに喜ばれるグッズ開発のポイント:

- 限定性と希少性: 「現地限定」「期間限定」「数量限定」といった言葉は、ファンの購買意欲を強く刺激します。どこでも手に入るものではなく、「ここに来ないと買えない」という特別感が価値を生みます。販売場所も、観光案内所や特定の土産物店など、数カ所に絞ることで、そこへの誘導効果も生まれます。

- 地域性との融合: ただキャラクターをプリントしただけの安易なグッズではなく、地域の特産品や伝統工芸と作品をコラボレーションさせることで、付加価値が格段に高まります。

- 例:地元の銘菓にキャラクターの焼き印を入れる、伝統的な織物でキャラクターをイメージした柄の小物を作る、地酒のラベルに描き下ろしイラストを使用する、など。

- こうした商品は、ファンに喜ばれるだけでなく、地域産業の振興にも直接つながるため、一石二鳥の効果があります。

- 実用性とデザイン性: キーホルダーや缶バッジのようなコレクションアイテムに加え、普段の生活で使える実用的なグッズも人気があります。例えば、作品のモチーフをさりげなくデザインしたトートバッグやマグカップ、文房具などは、ファンであることをアピールしつつも日常に溶け込むため、幅広い層に受け入れられます。作品の世界観を反映した、質の高いデザインを追求することが重要です。

- 多様な価格帯: 数百円で購入できる安価なものから、数千円する少し高価なものまで、多様な価格帯の商品を揃えることで、様々なファンのニーズに応えることができます。

グッズ販売は、コンテンツツーリズムにおける重要な収益源であると同時に、ファン満足度を大きく左右する要素です。作品へのリスペクトを込めて丁寧に作られたグッズは、ファンの心に深く響き、聖地での体験をより豊かなものにしてくれるでしょう。

SNSでのハッシュタグキャンペーン

SNSの普及により、ファンによる自発的な情報発信(UGC)は、コンテンツツーリズムにおける最も強力な宣伝手法の一つとなりました。このUGCをさらに活性化させ、爆発的に増やすための施策が「SNSハッシュタグキャンペーン」です。

これは、低コストで実施でき、大きな拡散効果が期待できる非常に費用対効果の高いプロモーション手法です。

キャンペーンの基本的な仕組み:

- 公式ハッシュタグの設定: 「

#〇〇町で聖地巡礼なう」「#海坂市フォトコン2024」など、キャンペーン用のユニークで覚えやすいハッシュタグを決定します。 - 参加条件の設定: 公式SNSアカウントをフォローし、設定したハッシュタグを付けて、聖地で撮影した写真や動画、感想などを投稿してもらうことを参加条件とします。

- 特典(インセンティブ)の用意: 参加者の中から抽選、あるいは優れた投稿を選出し、特典をプレゼントします。特典は、非売品の限定グッズや地元の特産品詰め合わせなど、ファンが「欲しい!」と思う魅力的なものを用意します。

- 告知と実施: 公式ウェブサイトやSNS、現地のポスターなどでキャンペーンを大々的に告知し、参加を呼びかけます。

ハッシュタグキャンペーンがもたらす効果:

- 宣伝コンテンツの大量生成: ファンが投稿する多種多様な写真や感想は、全てリアルで説得力のある宣伝コンテンツとなります。これらの投稿を見た他のファンが「自分も行きたい」と感じ、新たな訪問者を呼び込むという好循環が生まれます。

- ファンとの一体感の醸成: 公式アカウントが参加者の投稿に「いいね!」をしたり、コメントを返したり、優れた投稿をリポスト(再投稿)したりすることで、ファンは「公式に認知してもらえた」という喜びを感じ、エンゲージメントが深まります。キャンペーンを通じて、ファンと地域が一体となって盛り上がっている雰囲気を醸成できます。

- リアルな声の収集: キャンペーンに寄せられた投稿は、ファンがどのスポットに魅力を感じ、どのような体験をしているのかを知るための貴重なマーケティングデータとなります。今後の施策を検討する上での重要なヒントが得られます。

キャンペーンを実施する際は、応募規約(応募期間、当選発表方法、注意事項など)を明確に定め、トラブルを未然に防ぐことが重要です。また、投稿された写真の著作権や肖像権の扱いについても、規約内でしっかりと明記しておく必要があります。

SNSハッシュタグキャンペーンは、ファンの力を借りて聖地の魅力を拡散させる、現代ならではの賢いプロモーション手法です。

まとめ

本記事では、コンテンツツーリズムの基本的な概念から、注目される背景、メリット・デメリット、そして成功のための具体的なポイントや手法に至るまで、多角的な視点から詳しく解説してきました。

改めて要点を整理すると、コンテンツツーリズムとは、単なるロケ地巡りや聖地巡礼というファンの自発的な”現象”を、地域が主体となって持続可能な観光へと発展させる”戦略”です。その本質は、作品への深い愛情を原動力に、ファンと地域が手を取り合って新たな価値を創造し、物語の力を通じて地域全体の活性化を目指す、共創的な取り組みであると言えます。

この取り組みを成功に導くためには、いくつかの揺るぎない原則が存在します。

第一に、「作品とファンへの徹底したリスペクト」です。すべての施策の根底にこの精神がなければ、ファンの心は離れてしまいます。

第二に、「地域全体での協力体制の構築」です。行政、事業者、そして住民が一体となった「オール地域」でのおもてなしが、訪問者に最高の体験を提供します。

第三に、「継続的な情報発信とファンとの交流」です。SNSなどを活用してファンとの対話を続け、一過性のブームで終わらせない長期的な関係を築くことが不可欠です。

コンテンツツーリズムは、地域に新しい観光客層を呼び込み、経済を潤し、ブランドイメージを向上させるといった計り知れないメリットをもたらします。一方で、作品人気への依存や、住民とのトラブルといった課題も内包しており、その推進には丁寧な合意形成と長期的な視点が求められます。

デジタルマップやスタンプラリー、限定グッズ、SNSキャンペーンといった具体的な手法は、あくまでこれらの基本原則の上に成り立つ戦術です。最も重要なのは、ファンが大切にしている作品の世界観を守り、聖地という特別な場所の価値を高め、訪問してくれた人々への感謝と歓迎の気持ちを伝え続けることに他なりません。

コンテンツツーリズムは、観光資源が乏しいとされてきた地域にも、新たな光を当てる大きな可能性を秘めています。あなたの町にある何気ない風景も、一つの物語と結びつくことで、世界中の人々を惹きつけるかけがえのない「聖地」に変わり得るのです。これからコンテンツツーリズムに取り組もうと考えている方々は、まずその源泉となる作品を深く愛し、ファン心理を理解することから始めてみてください。そこから、地域とファンが共に幸せになれる、新しい観光の形が見えてくるはずです。