近年、旅行のスタイルは大きく変化しています。単に有名な観光地を巡るだけでなく、その土地ならではの深い体験や、自己の成長につながるような旅を求める人が増えています。こうした新しい旅行の形として、世界的に注目を集めているのが「アドベンチャーツーリズム(Adventure Tourism、以下AT)」です。

ATは、美しい自然の中でのアクティビティと、その土地の文化に触れる体験を組み合わせた旅のスタイルを指します。それは、単なるスリルを求める冒険旅行とは一線を画し、旅行者自身の心と体に変化をもたらす「変革的な旅」として、その価値が認識され始めています。

この記事では、アドベンチャーツーリズムの基本的な概念から、その市場規模、注目される背景、そして日本のポテンシャルについて、網羅的に解説します。なぜ今、ATが世界中の旅行者や観光産業から熱い視線を注がれているのか。そして、豊かな自然と独自の文化を持つ日本が、いかにATのデスティネーションとして魅力的であるか。この記事を読めば、その理由と可能性のすべてが分かります。

目次

アドベンチャーツーリズム(AT)とは?

アドベンチャーツーリズム(AT)という言葉を聞いて、どのような旅を想像するでしょうか。険しい山を登ったり、激流を下ったりといった、スリリングな冒険を思い浮かべるかもしれません。もちろんそれもATの一側面ですが、その本質はもっと奥深く、豊かなものです。

ATの定義について、世界で最も権威のある組織であるAdventure Travel Trade Association(ATTA)は、「『アクティビティ』、『自然とのふれあい』、『異文化体験』の3つの要素のうち、2つ以上で構成される旅行」と定義しています。この定義が示すように、ATは単一の活動を指すのではなく、複数の要素が有機的に結びついた複合的な旅行体験を意味します。

この定義の重要な点は、身体的な挑戦(アクティビティ)だけでなく、精神的な充足(自然とのふれあい)や知的な探求(異文化体験)も同様に重視されていることです。例えば、ただカヤックを漕ぐだけなら、それは単なるウォータースポーツです。しかし、手つかずのマングローブ林が広がる川をカヤックで進み、地域の自然に詳しいガイドから生態系の話を聞き、上陸後は地元住民の集落を訪れて伝統的な食事を共にする、という旅になれば、それはまさにアドベンチャーツーリズムと呼べるでしょう。この旅には、「カヤック」というアクティビティ、「マングローブの生態系」という自然とのふれあい、そして「地域住民との交流と伝統食」という異文化体験の3要素がすべて含まれています。

ATは、旅行者が単なる「消費者」や「観光客」で終わるのではなく、旅の「参加者」となり、その土地の自然や文化と深く関わることを促します。このプロセスを通じて、旅行者は新しいスキルを習得したり、自らの価値観を見つめ直したり、地球環境への意識を高めたりといった、自己変革的な経験を得ることができます。これこそが、ATが提供する最大の価値であり、従来のマスツーリズムとの決定的な違いです。

しばしばATは、エコツーリズムやグリーンツーリズム、サステナブルツーリズムといった他の観光概念と混同されることがあります。これらの概念との関係性を整理してみましょう。

- エコツーリズム: 主に自然環境の保全と、その自然について学ぶことに重点を置く観光です。ATの「自然とのふれあい」の要素と深く関連しますが、ATは身体的なアクティビティや異文化体験も同様に重視する点でより広範な概念です。

- グリーンツーリズム: 農山漁村地域に滞在し、その土地の自然や文化、人々との交流を楽しむ旅のスタイルです。ATの「異文化体験」の一形態と捉えることができますが、ATは必ずしも農山漁村に限定されず、より挑戦的なアクティビティを含む場合があります。

- サステナブルツーリズム(持続可能な観光): 環境、社会、経済の3つの側面において、持続可能性を追求する観光のあり方全般を指す包括的な理念です。質の高いATは、本質的にサステナブルツーリズムの理念を体現しています。なぜなら、ATがその魅力を維持するためには、美しい自然環境や地域固有の文化が損なわれずに継承されることが不可欠だからです。

つまり、ATはエコツーリズムやグリーンツーリズムの要素を内包しつつ、それらを「アクティビティ」という体験の軸を通じて統合し、旅行者個人の成長や変革にまで踏み込んだ、よりダイナミックな旅行形態と位置づけることができます。

ATへの関心が高まる背景には、現代社会の旅行者の価値観の変化があります。インターネットやSNSを通じて世界中の情報が手軽に入手できるようになった今、人々は単に有名な場所を訪れて写真を撮るだけの「モノ消費」的な旅行に満足しなくなりました。代わりに、そこでしかできないユニークな体験や、心に残る感動を求める「コト消費」へとシフトしています。ATは、この「コト消費」の究極的な形の一つであり、パッケージ化されたツアーでは決して得られない、自分だけの物語を紡ぐ旅を提供します。

まとめると、アドベンチャーツーリズムとは、単なるスリルを求める冒険ではなく、自然、文化、そして自己との対話を通じて、深い学びと感動を得るための主体的な旅のスタイルです。それは、旅行者に忘れられない思い出をもたらすだけでなく、訪れる地域の環境保全や文化継承にも貢献する可能性を秘めた、新しい時代の観光の形なのです。

アドベンチャーツーリズムを構成する3つの要素

前述の通り、アドベンチャーツーリズム(AT)は「アクティビティ」「自然とのふれあい」「異文化体験」という3つの核心的な要素によって定義されます。これら3つの要素は、それぞれが独立して存在するのではなく、相互に絡み合い、影響し合うことで、ATならではの豊かで重層的な体験を生み出します。ここでは、それぞれの要素が具体的にどのような内容を指し、ATにおいてどのような役割を果たしているのかを詳しく掘り下げていきます。

アクティビティ

「アクティビティ」は、ATの体験の骨格を成す、身体を動かす活動全般を指します。これは、旅にダイナミズムと挑戦の要素をもたらす重要なエンジンです。アクティビティと聞くと、ロッククライミングや激流下りのようなハードなものを想像しがちですが、ATにおけるアクティビティの範囲は非常に広く、個人の体力やスキル、興味に応じて様々なレベルのものが含まれます。

例えば、以下のようなものが挙げられます。

- 陸のアクティビティ: トレッキング、ハイキング、登山、ロッククライミング、マウンテンバイク、サイクリング、乗馬、ケイビング(洞窟探検)、サンドボードなど。

- 水のアクティビティ: シーカヤック、リバーカヤック、カヌー、ラフティング、キャニオニング、シャワークライミング、ダイビング、シュノーケリング、サーフィン、SUP(スタンドアップパドルボード)など。

- 空のアクティビティ: パラグライダー、ハンググライダー、熱気球など。

- 冬のアクティビティ: スキー、スノーボード(特にバックカントリー)、スノーシューハイキング、アイスクライミング、流氷ウォークなど。

ATにおけるアクティビティの重要な点は、単に体を動かすことが目的ではないということです。それは、雄大な自然環境にアクセスするための「手段」であり、異文化に触れるための「きっかけ」となる役割を担います。例えば、e-Bike(電動アシスト付きスポーツ自転車)で田園風景の中を駆け抜けることで、車では見過ごしてしまうような小さな祠や、道端で作業する農家の人々との出会いが生まれます。これは、サイクリングというアクティビティが、自然景観や地域文化への扉を開く好例です。

また、アクティビティには「挑戦」という側面が伴います。この挑戦は、必ずしも身体的な限界に挑むことだけを意味しません。初めてカヤックのパドルを握る緊張感、慣れない山道を一歩一歩踏みしめる集中力、冷たい沢の水に足を入れる勇気。こうしたささやかな挑戦を乗り越えた達成感は、旅の満足度を格段に高め、旅行者に自信と新たな視点を与えてくれます。

安全の確保は、アクティビティを提供する上で最も重要な要素です。信頼できる専門ガイドの存在は不可欠であり、彼らは技術的な指導はもちろん、地域の自然や天候に関する知識、緊急時の対応能力を備えている必要があります。旅行者もまた、適切な装備を準備し、自身の体力やスキルレベルを過信せず、ガイドの指示に従う責任があります。安全が確保されて初めて、旅行者は心からアクティビティを楽しむことができるのです。

自然とのふれあい

「自然とのふれあい」は、ATの舞台装置であり、旅に精神的な深みと感動を与える要素です。都市の喧騒から離れ、人工物のない手つかずの自然環境に身を置くこと自体が、現代人にとって非常に価値のある体験となっています。

この要素が指すのは、単に美しい景色を眺めることだけではありません。ATにおける自然とのふれあいは、五感をフルに使って自然を体感することを意味します。

- 視覚: 満点の星空、日の出に染まる山頂、エメラルドグリーンに輝く川の色、原生林を覆う苔の絨毯。

- 聴覚: 鳥のさえずり、風が木々を揺らす音、沢のせせらぎ、雪を踏みしめる音、あるいは完全な静寂。

- 嗅覚: 雨上がりの土の匂い、森の木々が発するフィトンチッド、潮の香り。

- 触覚: 岩肌の質感、川の水の冷たさ、木漏れ日の暖かさ。

- 味覚: 湧き水を飲む、自ら採った山菜を味わう。

こうした体験は、私たち人間が本来持っている自然とのつながりを再認識させてくれます。デジタルデバイスから解放され、自然のリズムに身を委ねる時間は、ストレスを軽減し、精神的なリフレッシュをもたらす「デジタルデトックス」の効果も期待できます。

さらに、ATにおける自然とのふれあいは、環境保護への意識を高めるという重要な側面を持っています。専門ガイドから、その土地の生態系、動植物の営み、そしてそれらが直面している環境問題について学ぶことで、旅行者は自然を単なる消費の対象としてではなく、守るべき貴重な存在として認識するようになります。例えば、知床でヒグマの生態を学びながらその姿を遠くから観察する体験は、ヒグマとの共存のあり方を考えるきっかけとなるでしょう。

このように、自然とのふれあいは、旅行者に癒やしと感動を与えるだけでなく、自然への畏敬の念と環境保全への責任感を育む、教育的な役割も担っています。美しい自然を次世代に引き継いでいくことの重要性を肌で感じられること、それもATが提供する価値の一つなのです。

異文化体験

「異文化体験」は、ATに人間的な温かみと知的な奥行きを与える、旅の魂とも言える要素です。これは、訪問先の地域に根付く人々の生活、歴史、伝統、食、芸術、価値観に触れ、交流することを指します。この要素が加わることで、旅は単なるアクティビティと絶景の組み合わせから、心に残る人間的な物語へと昇華されます。

ATにおける異文化体験は、博物館で展示物を見るような受動的なものではありません。地域住民との直接的な交流を伴う、能動的で没入感のある体験が重視されます。

- 食文化: 地元の農家で収穫を手伝い、その食材を使って郷土料理を一緒に作る。猟師と山に入り、命をいただく意味を学びながらジビエ料理を味わう。酒蔵を訪れ、杜氏から日本酒造りへの情熱を聞きながらテイスティングする。

- 伝統・生活文化: 伝統工芸の職人に弟子入りし、オリジナルの作品を作る。祭りの準備に参加し、地域の一員として神輿を担ぐ。古民家に宿泊し、囲炉裏を囲んで家主の昔話に耳を傾ける。

- 歴史・精神文化: 修験道の山伏と共に山を歩き、その精神性に触れる。アイヌの語り部から、自然と共に生きてきた民族の歴史と世界観を学ぶ。地域の歴史を知る古老の案内で、忘れられた古道を歩く。

こうした体験の核心にあるのは、「本物」との出会いです。観光客向けにデフォルメされたものではなく、その土地の人々が日常的に営んでいる生活や、大切に受け継いできた文化の核心に触れること。それは、旅行者に深い感動と、時にはカルチャーショックをもたらし、自らの視野を広げ、固定観念を打ち破るきっかけとなります。

異文化体験は、地域社会にもプラスの効果をもたらします。外部からの旅行者が自分たちの文化に興味を持ち、敬意を払うことで、地域住民は自らの文化の価値を再認識し、誇りを持つようになります。これは、文化の継承や地域の活性化に向けた大きなモチベーションにつながります。

アクティビティ、自然、文化。これら3つの要素は、ATという旅の中で分かちがたく結びついています。例えば、出羽三山での山伏修行体験は、山を歩く「アクティビティ」、杉並木の続く神聖な「自然」、そして山岳信仰という「異文化(精神文化)」が完璧に融合した、日本を代表するATコンテンツと言えるでしょう。

これら3つの要素がバランス良く組み合わさったとき、アドベンチャーツーリズムは旅行者に忘れがたい「変革的な体験」を提供し、その人の人生にさえ影響を与える力を持つのです。

アドベンチャーツーリズムの2つの種類

アドベンチャーツーリズム(AT)は、その活動内容や求められるスキル、リスクの度合いによって、大きく「ハードアドベンチャー」と「ソフトアドベンチャー」の2つのカテゴリーに分類されます。この分類は、旅行者が自身の体力や経験、求める挑戦のレベルに応じて、適切な旅を選択するための重要な指標となります。どちらが良い・悪いというものではなく、それぞれに異なる魅力とターゲット層が存在します。

まずは、2つの種類の違いを以下の表で概観してみましょう。

| 項目 | ハードアドベンチャー | ソフトアドベンチャー |

|---|---|---|

| 活動の例 | ロッククライミング、冬山登山、バックカントリースキー、ケイビング、上級レベルのラフティング | ハイキング、サイクリング、カヌー、シュノーケリング、キャンプ、バードウォッチング、農場体験 |

| リスクの度合い | 高い | 低い〜中程度 |

| 必要なスキル | 高度な専門スキルや経験が必須 | 特別なスキルは不要、または基本的な講習で習得可能 |

| 必要な体力 | 高いレベルの体力が求められる | 中程度、または一般的な健康レベルで参加可能 |

| 主な参加者層 | 経験豊富な冒険家、アスリート、専門家 | 初心者、カップル、家族連れ、シニア層など幅広い |

| 主な目的 | 限界への挑戦、スリルの追求、高度なスキル達成 | 自然や文化とのふれあい、リフレッシュ、学び、家族との時間 |

| ガイドの役割 | 安全管理、高度な技術指導、リスクマネジメント | 安全確保、解説、体験のファシリテーション |

この表からも分かるように、ハードとソフトは対極的な特徴を持っています。以下で、それぞれの特徴についてさらに詳しく解説します。

ハードアドベンチャー

ハードアドベンチャーは、その名の通り、高度な身体能力、専門的な技術、そして精神的な強さが求められる、挑戦的でリスクの高い活動を指します。参加者は、単なる旅行者というよりも、「冒険家」や「アスリート」に近い側面を持ちます。彼らは、自らの限界を押し広げることや、常人には到達できないような場所へ行くことに強い動機を感じています。

ハードアドベンチャーの具体例としては、前述の表で挙げたもののほか、ヒマラヤのような高峰への遠征登山、未開の洞窟を探検するケイビング、装備を背負って数週間にわたるロングトレイルを踏破するスルーハイキング、氷河の上を歩きクレバスを越えていくグレイシャーウォーキングなどが含まれます。

この分野の最大の特徴は、「リスク」が本質的な要素であることです。もちろん、最大限の安全対策は講じられますが、天候の急変、装備の故障、予期せぬ地形の変化など、コントロール不可能なリスクが常に存在します。したがって、参加者には高度なリスクマネジメント能力と、厳しい状況下でも冷静さを失わない精神力が不可欠です。

ハードアドベンチャー市場は、AT全体の中ではニッチなセグメントですが、非常に高い専門性と付加価値を持ちます。提供する側には、世界トップクラスの技術と経験を持つガイド、最高水準の安全管理体制、そして特別な許可や保険などが必要となり、参入障壁は非常に高くなります。その分、ツアー料金も高額になる傾向があり、一人当たりの消費額は極めて高くなります。

日本におけるハードアドベンチャーのポテンシャルとしては、北海道や日本アルプスの冬山登山、世界的に有名なパウダースノーを求めるバックカントリースキー、複雑な海岸線を持つ半島での上級者向けシーカヤックなどが考えられます。これらの分野では、世界中から腕利きの冒険家を惹きつけるだけの質の高いフィールドが存在します。しかし、それを安全にガイドし、国際的な水準のサービスとして提供できる人材や事業者はまだ限られているのが現状です。ハードアドベンチャーの振興は、日本のATのブランドイメージを向上させる上で重要ですが、同時に徹底した安全管理体制の構築が絶対条件となります。

ソフトアドベンチャー

ソフトアドベンチャーは、ハードアドベンチャーとは対照的に、リスクが比較的低く、特別なスキルや高い体力を必要としない、より幅広い層が楽しめる活動を指します。AT市場の大部分を占めているのは、このソフトアドベンチャーです。初心者や子ども、シニア層まで、健康であれば誰でも気軽に参加できるのが大きな魅力です。

ソフトアドベンチャーの目的は、限界に挑戦することよりも、心地よいアクティビティを通じて、自然や文化とのつながりを感じ、リフレッシュすることにあります。活動の具体例としては、ガイド付きのハイキングやサイクリング、穏やかな湖でのカヌー体験、サンゴ礁でのシュノーケリング、農園での収穫体験、キャンプ、バードウォッチングなどが挙げられます。

これらの活動は、それ自体が目的であると同時に、ATの他の要素、すなわち「自然とのふれあい」や「異文化体験」への入り口として機能します。例えば、ガイドと一緒に森をハイキングする中で、珍しい植物の名前や、動物の足跡の見つけ方を教わったり、地域の歴史にまつわる話を聞いたりすることができます。これは、ソフトアドベンチャーが「学び」や「発見」の要素を色濃く持つことを示しています。

ソフトアドベンチャーは、家族旅行とも非常に親和性が高いです。子どもたちが自然の中で思い切り体を動かし、新しいことに挑戦する姿は、親にとって何よりの喜びです。家族全員でカヌーの息を合わせたり、キャンプで協力して食事を作ったりする経験は、家族の絆を深める貴重な機会となるでしょう。

日本が持つ観光資源の多くは、このソフトアドベンチャーの分野でこそ最大限に活かされます。 四季折々の美しい風景、変化に富んだ地形、地域ごとに根付く豊かな食文化や伝統。これらはすべて、サイクリング、ハイキング、カヌーといったアクティビティと組み合わせることで、魅力的でユニークなソフトアドベンチャープログラムを造成するための極めて優れた素材となります。

例えば、しまなみ海道のサイクリングは、美しい多島美という「自然」と、島々の暮らしや食という「文化」を、サイクリングという「アクティビティ」でつなぐ、世界的に成功したソフトアドベンチャーの代表例です。

結論として、ハードとソフトはATの両輪であり、どちらも重要です。ハードアドベンチャーはATのブランドイメージを牽引し、ソフトアドベンチャーは市場の裾野を広げ、多くの人々にATの魅力を届ける役割を担います。今後の日本のAT振興においては、特にこのソフトアドベンチャーの分野で、質の高いコンテンツをいかに多様に生み出していくかが成功の鍵となるでしょう。

アドベンチャーツーリズムの市場規模と旅行者の特徴

アドベンチャーツーリズム(AT)がなぜこれほどまでに注目されているのかを理解するためには、その経済的なインパクト、つまり市場規模と、それを支える旅行者がどのような人々であるのかを知ることが不可欠です。ATは単なる旅行のトレンドではなく、世界的に急成長を続けている巨大な観光市場です。ここでは、最新のデータに基づき、その市場規模と旅行者の具体的な特徴を解説します。

世界の市場規模

AT市場の規模と成長性を示すデータは、この分野のポテンシャルの大きさを物語っています。ATTA(Adventure Travel Trade Association)が発表したレポートによると、世界のアドベンチャーツーリズム市場は、2022年時点で3,677億米ドル(約55兆円 ※1ドル150円換算)と評価されており、2032年までには2兆8,558億米ドル(約428兆円)に達すると予測されています。 この期間の年平均成長率(CAGR)は22.8%という驚異的な数値であり、観光産業の中でも特に力強い成長セクターであることが分かります。(参照:Adventure Travel Trade Association, “2024 Adventure Travel Industry Snapshot”)

この急成長の背景には、いくつかの要因が考えられます。

第一に、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経て、人々の健康志向やアウトドアへの関心が世界的に高まったことです。混雑した都市部を避け、広々とした自然の中で過ごしたいというニーズがAT市場を力強く後押ししています。

第二に、ミレニアル世代(1980年代~1990年代半ば生まれ)やZ世代(1990年代半ば~2010年代序盤生まれ)が旅行市場の主要なプレイヤーになるにつれて、彼らの価値観が市場全体に影響を与えている点です。彼らは物質的な所有よりも体験価値を重視し、サステナビリティや社会貢献への意識が高い傾向があり、ATが提供する価値と非常に親和性が高いのです。

市場を種類別に見ると、前述した「ソフトアドベンチャー」が市場の大部分を占めており、今後もその優位性は続くと見られています。これは、ATが一部の専門家だけのものではなく、より幅広い層に受け入れられる一般的な旅行スタイルとして定着しつつあることを示しています。

地域別に見ると、現在はヨーロッパと北米が市場の大きなシェアを占めていますが、アジア太平洋地域は最も高い成長率が予測される市場として注目されています。日本を含むこの地域には、まだ世界に知られていない手つかずの自然やユニークな文化が数多く残されており、今後のATデスティネーションとしての開発ポテンシャルが非常に高いと考えられています。この巨大で成長著しい市場の需要をいかに取り込んでいくかが、日本の観光戦略にとって重要な課題となります。

アドベンチャーツーリズム旅行者の傾向

AT市場を支えているのは、どのような旅行者なのでしょうか。彼らは「アドベンチャートラベラー」と呼ばれ、一般的な観光客とは異なる、いくつかの際立った特徴を持っています。ATTAの調査などから、その人物像を具体的に見ていきましょう。

- 消費額が高く、滞在期間が長い

アドベンチャートラベラーの最も重要な特徴の一つは、経済的な貢献度が非常に高いことです。彼らは一般的な旅行者に比べて、一回の旅行での消費額が多く、滞在期間も長い傾向にあります。日本政府観光局(JNTO)の報告によると、欧米豪からの訪日アドベンチャートラベラーの一人当たりの旅行支出は、訪日客全体の平均に比べて高額になる傾向が指摘されています。これは、彼らが専門的なガイドを雇ったり、特別な装備を必要とするアクティビティに参加したり、地域ならではの食や文化体験に積極的にお金を使うためです。また、一つの地域にじっくりと滞在し、その土地を深く味わうことを好むため、自然と滞在日数も長くなります。この特性は、地方の隅々にまで経済効果を波及させる上で極めて有利に働きます。 - 高学歴・高所得者層が多い

アドベンチャートラベラーは、平均して学歴や所得水準が高い傾向にあります。彼らは知的好奇心が旺盛で、旅を通じて新しいことを学び、自己を成長させることに価値を見出します。そのため、単に美しい景色を見るだけでなく、その背景にある地理、歴史、生態系、文化などについての深い解説を求めます。質の高いガイドによる知的な刺激が、彼らの満足度を大きく左右するのです。 - サステナビリティへの意識が高い

彼らは自然を愛し、その中で活動することから、環境保護や文化保全に対する意識が非常に高いという特徴があります。旅行先の環境や地域社会に負荷を与えることを嫌い、むしろポジティブな影響を与えたいと考えています。 そのため、環境に配慮した宿泊施設を選んだり、地元の事業者が運営するツアーに参加したり、地域の産品を購入したりすることに積極的です。彼らにとって、サステナビリティは旅行商品を選ぶ上での重要な判断基準の一つとなっています。 - 「本物」の体験を求める

アドベンチャートラベラーは、観光客向けに作られたショーや、表層的な体験には興味を示しません。彼らが求めるのは、その土地に根付いた「オーセンティック(本物)な体験」です。地元の人々と直接交流し、彼らの日常生活や価値観に触れること、その土地でしか食べられないものを味わうこと、受け継がれてきた伝統を肌で感じること。こうした本物の体験こそが、彼らにとっての旅の醍醐味です。 - リピーターになりやすい

満足度の高いATを経験した旅行者は、その地域やガイドのファンになり、再訪する確率(リピート率)が高いと言われています。また、自身の体験をSNSや口コミで積極的に発信する傾向も強く、質の高い情報が新たな旅行者を呼び込むという好循環を生み出します。

これらの特徴を総合すると、アドベンチャートラベラーは「質の高い旅行を求め、地域に深く貢献してくれる優良な顧客層」であると言えます。彼らを惹きつけることは、単に観光消費額を増やすだけでなく、地域の持続可能な発展や文化の継承にもつながる、非常に価値のある取り組みなのです。

なぜ今アドベンチャーツーリズムが注目されているのか?3つの理由

アドベンチャーツーリズム(AT)が世界的な潮流となっている背景には、単なる一過性のブームではなく、現代社会を生きる人々の価値観の変化や、観光業界が直面する課題と密接に関連した、根深い理由が存在します。ここでは、ATが今、これほどまでに注目を集める理由を3つの大きな視点から解き明かします。

① 旅行スタイルの変化と本物志向の高まり

現代の旅行トレンドの最も大きな変化は、「モノ消費」から「コト消費」へ、さらに「イミ消費」へと価値の軸足が移行していることです。

かつて旅行の主流は、有名な観光名所や世界遺産を効率よく巡り、ブランド品やお土産を買うといった「モノ消費」でした。所有することに価値があった時代です。しかし、社会が成熟し、モノが溢れるようになると、人々は物質的な豊かさだけでは満たされなくなりました。そこで注目されたのが、その場所でしかできない体験や活動に参加する「コト消費」です。

ATは、この「コト消費」の代表格と言えます。カヤックを漕いだり、山を登ったりという「コト」が旅の中心にあります。しかし、ATの価値はそれだけにとどまりません。近年の旅行者は、さらにその先にある「イミ消費」を求め始めています。イミ消費とは、その体験が自分にとってどのような意味を持つのか、社会や環境にとってどのような意味があるのか、という「意味」や「意義」を重視する消費行動です。

ATは、このイミ消費のニーズに完璧に応えることができます。

例えば、厳しい自然環境の中で自らの限界に挑戦し、それを乗り越えた経験は、参加者に大きな自信と達成感をもたらします。これは「自己変革」という個人的な意味を持つ体験です。また、地域のガイドから過疎化の現状や文化継承の課題を聞きながら旅をすることは、その地域が抱える問題について考え、自らの旅行が地域貢献につながっているという「社会的な意味」を感じさせてくれます。

SNSの普及も、この傾向を加速させています。単に美しい風景の写真を投稿するだけでなく、その写真の裏にあるストーリー、つまり「どのような苦労をしてその場所にたどり着いたのか」「そこで誰と出会い、何を学んだのか」といった物語性が、他者からの共感を呼び、価値を持つようになりました。ATは、まさにこうした物語性に満ちた旅です。一つひとつの旅が、参加者一人ひとりにとって唯一無二のオリジナルストーリーとなります。

このように、旅行者が単なる楽しみや気晴らしだけでなく、自己成長、深い学び、そして社会とのつながりといった「意味」を旅に求めるようになったこと。これが、本物(オーセンティック)の体験に満ちたATが強く支持される、最も根源的な理由なのです。

② 持続可能な観光(サステナブルツーリズム)への関心

観光産業が世界的に成長する一方で、「オーバーツーリズム(観光公害)」が深刻な問題として顕在化しました。特定の観光地にキャパシティを超える観光客が集中することで、交通渋滞、ゴミ問題、騒音、地価の高騰などが引き起こされ、地域住民の生活環境が悪化したり、自然環境や文化遺産が損なわれたりする事態が世界各地で発生しました。

こうした反省から、観光を持続可能な形で発展させることの重要性が広く認識されるようになり、「サステナブルツーリズム(持続可能な観光)」という理念が世界の観光政策の主流となりました。サステナブルツーリズムは、環境保全、文化の尊重、そして地域経済への貢献という3つの柱のバランスを取りながら、観光の恩恵を将来世代にも引き継いでいくことを目指す考え方です。

アドベンチャーツーリズムは、このサステナブルツーリズムを実践するための、極めて有効な手法の一つとして期待されています。その理由は、ATが本質的に持つ以下のような特性にあります。

- 少人数での催行: ATのツアーは、自然環境への負荷を最小限に抑え、質の高い体験を提供するために、基本的に少人数で行われます。これは、マスツーリズムのように一度に大勢の観光客が押し寄せる状況を避けることにつながります。

- 場所の分散: ATの舞台は、有名な観光地だけでなく、これまであまり知られていなかった地方の奥深くにある自然や集落です。これにより、観光客を大都市や有名観光地から地方へ分散させる効果が期待でき、オーバーツーリズムの緩和に貢献します。

- 環境保全への貢献: ATは、美しい自然そのものが商品です。そのため、事業者も旅行者も、その自然を守ることへの意識が非常に高くなります。ツアー収益の一部を環境保護活動に寄付したり、旅行者がゴミ拾いに参加したりといった、「レスポンシブル・ツーリズム(責任ある観光)」の考え方が根付いています。

- 文化の尊重と継承: ATは、その土地の文化を深く体験することを重視します。旅行者が地域の文化に敬意を払い、正当な対価を支払うことで、地域住民は自らの文化に誇りを持ち、それを次世代に受け継いでいこうという意欲を高めることができます。

このように、ATはオーバーツーリズムの弊害を避けながら、観光の経済的な恩恵を、環境や文化を守り育てる力へと転換する可能性を秘めています。地球環境問題への関心が世界的に高まる中で、環境や社会に配慮した旅をしたいと考える「エシカル(倫理的)な消費者」が増えていることも、サ-ルなATへの追い風となっています。

③ 地方創生や経済効果への期待

多くの先進国が直面している人口減少、少子高齢化、そして都市部への人口集中。これらの課題は、特に地方において深刻です。地域経済は縮小し、伝統文化の担い手は不足し、コミュニティの活力が失われつつあります。こうした状況を打開するための切り札として、「地方創生」が重要な政策課題となる中で、ATへの期待が急速に高まっています。

ATが地方創生に貢献できる理由は、その経済的な特徴にあります。

前述の通り、アドベンチャートラベラーは消費単価が高く、滞在期間が長いという特徴があります。彼らが地域で使うお金は、宿泊施設や飲食店だけでなく、ガイド、交通事業者、体験プログラム提供者、土産物店など、地域の様々な事業者に行き渡ります。大資本のホテルやチェーン店ではなく、地域に根ざした小規模事業者に直接的な経済効果をもたらしやすい構造になっています。

さらに重要なのは、ATがこれまで観光資源と見なされてこなかったものに価値を与える力を持っている点です。

- 厳しい自然: 例えば、冬の豪雪は、これまでは地域住民にとって克服すべき厳しい自然条件でした。しかし、ATの視点で見れば、世界中のスキーヤーが憧れる「パウダースノー」という極上の観光資源になります。

- 不便な立地: アクセスが悪く、開発から取り残されてきた山奥の集落は、ATにおいては「手つかずの自然と昔ながらの暮らしが残る秘境」という魅力に変わります。

- 地域の日常: 都会にはない静けさ、満点の星空、農作業の風景、地元の人々が交わす方言。こうした「何もない」と思われていた地域の日常そのものが、都会からの旅行者にとっては非日常の価値ある体験となります。

ATを推進することは、地域に新たな雇用を生み出し、若者が地元に留まったり、Uターン・Iターンしたりするきっかけにもなります。ガイドという専門職は、地域の自然や文化に関する深い知識を持つ人にとって、まさに天職となり得ます。

このように、アドベンチャーツーリズムは、地域の隠れた魅力を掘り起こし、それを経済的な価値に転換することで、地域に誇りと活力をもたらす強力なエンジンとなる可能性を秘めています。観光を通じて持続可能な地域社会を築いていく、という新しい地方創生のモデルとして、大きな期待が寄せられているのです。

日本がアドベンチャーツーリズムの旅行先として魅力的な理由

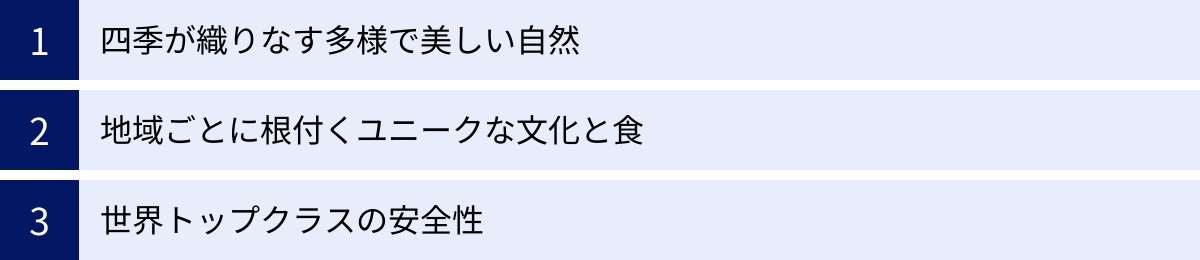

世界中でアドベンチャーツーリズム(AT)市場が拡大する中、日本は旅行先として非常に高いポテンシャルを秘めていると評価されています。その理由は、日本の国土が持つユニークな地理的特徴、長い歴史の中で育まれた文化の多様性、そして世界に誇る社会基盤にあります。ここでは、日本がATのデスティネーションとして世界中の旅行者を惹きつける3つの大きな魅力を解説します。

四季が織りなす多様で美しい自然

日本の最大の強みは、そのコンパクトな国土の中に、驚くほど多様で変化に富んだ自然が凝縮されていることです。南北に約3,000kmにわたって連なる弧状列島である日本は、北は亜寒帯の北海道から、南は亜熱帯の沖縄まで、一つの国の中に複数の気候帯が存在します。この気候の多様性が、植生や生態系の豊かさを生み出しています。

さらに、日本の国土の約7割は山地・丘陵地で占められており、3,000m級の山々が連なる「日本の屋根」日本アルプスをはじめ、数多くの火山が活動しています。この複雑な地形が、急峻な渓谷、広大な湿原、美しいカルデラ湖など、変化に富んだ景観を創り出しています。また、四方を海に囲まれているため、リアス式海岸や砂浜、サンゴ礁など、海岸線の風景も地域によって全く異なる表情を見せます。

そして、日本の自然の魅力を決定づけているのが、明瞭な四季の移ろいです。

- 春: 桜の開花が南から北へと列島を駆け上がり、山々は芽吹き、生き物たちが活動を始めます。雪解け水で増した川でのラフティングや、新緑の中のハイキングは格別です。

- 夏: 深い緑に覆われた山々では、沢を登るシャワークライミングやキャニオニングが楽しめます。透明度の高い海ではダイビングやシーカヤックが盛んになります。

- 秋: 山々は赤や黄色に燃えるような紅葉に染まり、トレッキングやサイクリングに最適な季節となります。空気が澄み、星空観察にも適しています。

- 冬: 北国や日本海側は世界有数の豪雪地帯となり、質の良い「Japow(ジャパウ)」と称されるパウダースノーを求めて世界中からスキーヤーやスノーボーダーが集まります。流氷が接岸する知床では、神秘的な流氷ウォークが体験できます。

このように、季節ごとに全く異なるアクティビティが楽しめることは、一年を通じて旅行者を惹きつけられるという大きなアドバンテージです。春に桜とサイクリングを楽しんだ旅行者が、冬には雪とスキーを体験しに再訪する、といったリピート需要を喚起しやすいのです。国立公園をはじめとする自然保護の制度が整っていることも、質の高い自然環境が維持されている要因の一つです。この四季折々の自然の美しさと多様性こそ、日本のATが世界に誇る第一の魅力です。

地域ごとに根付くユニークな文化と食

日本のもう一つの大きな魅力は、長い歴史の中で育まれ、地域ごとに深く根付いている文化の多様性です。日本の文化は、単一で均質なものではなく、それぞれの土地の気候風土や歴史的背景を反映した、極めて多彩なモザイク模様を成しています。

ATの「異文化体験」という要素において、この文化の多様性は計り知れない価値を持ちます。

- 精神文化と伝統: 例えば、東北地方の出羽三山に残る山伏の修験道、高野山の宿坊での仏教体験、各地の武道場での稽古など、日本独自の精神性に触れる体験は、特に西洋からの旅行者にとって強い関心を引きます。また、北海道のアイヌ文化、沖縄の琉球文化など、本土とは異なる歴史を持つ独自の文化圏も存在し、それぞれがユニークな世界観や伝統を持っています。

- 祭り: 日本には、地域コミュニティの結びつきの核となる祭りが年間を通じて数多く存在します。勇壮な神輿、幻想的な灯籠流し、収穫を祝う踊りなど、祭りに参加することで、その土地の人々の情熱や祈りを肌で感じることができます。

- 伝統工芸と芸能: 漆器、陶磁器、和紙、染物など、地域ごとに特色ある伝統工芸が今も受け継がれています。職人の工房を訪れ、その技を間近に見たり、実際に制作体験をしたりすることは、日本のものづくりの精神に触れる貴重な機会です。能や歌舞伎、文楽といった伝統芸能も、地域ごとの特色を持ちながら発展してきました。

そして、文化体験のハイライトとも言えるのが「食」です。ユネスコ無形文化遺産にも登録された「和食」は、単なる料理ではなく、自然を尊重し、季節の移ろいを大切にする日本の精神文化の表れです。ATにおいては、アクティビティと食が結びつくことで、体験価値が飛躍的に高まります。

- 山で採った山菜を天ぷらにして味わう。

- シーカヤックで巡った島の漁師から、獲れたての魚介類をご馳走になる。

- サイクリングの途中で酒蔵に立ち寄り、その土地の米と水で造られた地酒を試飲する。

- 雪国で、保存食である発酵食品の文化を学ぶ。

こうした「その土地で、その時にしか味わえない」食体験は、旅の記憶をより鮮烈なものにします。日本の食文化の地域性と奥深さは、世界中の美食家でもあるアドベンチャートラベラーにとって、抗いがたい魅力となるでしょう。

世界トップクラスの安全性

アクティビティ、自然、文化といった魅力的な要素があったとしても、旅行者が安心して旅を楽しめる環境がなければ、観光地としての魅力は半減してしまいます。その点において、日本が誇る世界トップクラスの安全性は、ATデスティネーションとしての価値を確固たるものにする、極めて重要な基盤です。

この「安全性」は、複数の側面から成り立っています。

- 治安の良さ: まず、犯罪率の低さが挙げられます。テロや誘拐といった重大犯罪のリスクが極めて低いだけでなく、スリや置き引きなどの軽犯罪も少ないため、旅行者は身の回りの安全を過度に心配することなく、アクティビティや地域の人々との交流に集中できます。特に、一人旅や女性だけのグループ、家族連れにとって、この安心感はデスティネーションを選ぶ上で非常に大きな決め手となります。

- インフラの整備: 日本全国に張り巡らされた質の高い交通インフラも、安全で快適な旅を支えています。時刻通りに運行される新幹線や鉄道網、整備された高速道路などにより、都市部から地方のATフィールドへのアクセスが比較的容易です。これにより、旅行者は移動のストレスなく、限られた時間を有効に活用できます。

- 衛生環境と医療水準: 清潔な公共施設、どこでも安全に飲める水道水など、日本の高い衛生水準は、海外の旅行者から高く評価されています。万が一、旅の途中で怪我や病気になった場合でも、質の高い医療サービスを受けられるという安心感は、特にリスクを伴うアクティビティに挑戦する際には、心理的なハードルを大きく下げてくれます。

もちろん、自然災害のリスクは日本が抱える課題ですが、それに対する防災意識の高さや、迅速な情報伝達システム、避難体制の整備なども、ある意味では日本の危機管理能力の高さを示しています。

AT、特にハードアドベンチャーにおいては、リスクは本質的な要素ですが、それは「コントロールされたリスク」であるべきです。社会基盤としての安全性が確保されていることで、旅行者は社会的なリスク(犯罪など)に気を取られることなく、アクティビティの本質的なリスク(自然の中での挑戦)に集中し、それを楽しむことができます。

この「自然の多様性」「文化の奥深さ」「社会の安全性」という3つの強みが掛け合わさることで、日本は世界でも類を見ない、ユニークで質の高いアドベンチャーツーリズムを提供できるポテンシャルを秘めているのです。

日本で体験できる!アドベンチャーツーリズムのおすすめエリア10選

日本には、アドベンチャーツーリズム(AT)の3要素(アクティビティ、自然、文化)を高いレベルで満たす魅力的なエリアが全国に点在しています。ここでは、観光庁や日本政府観光局(JNTO)などが特に力を入れてプロモーションしているエリアを中心に、日本を代表するATのデスティネーションを10カ所厳選して紹介します。これらのエリアは、それぞれが持つ唯一無二の自然環境と地域文化を活かした、特色ある体験を提供しています。

① 北海道・知床エリア

世界自然遺産に登録されている知床は、手つかずの原生的な自然と野生動物との出会いが最大の魅力です。冬にはオホーツク海から接岸する「流氷」の上を歩く流氷ウォークや、流氷ダイビングといった、ここでしかできないアクティビティが体験できます。夏には、ヒグマやエゾシカ、オジロワシといった野生動物を船上から観察するクルーズが人気です。また、先住民族であるアイヌの文化が色濃く残る地域でもあり、彼らの自然観や歴史を学ぶことは、旅に深い奥行きを与えてくれます。

② 北海道・ひがし大雪エリア

日本最大の国立公園である大雪山国立公園の東側に位置するこのエリアは、「神々の遊ぶ庭(カムイミンタラ)」とアイヌの人々に呼ばれた雄大な山岳景観が広がります。夏には高山植物が咲き乱れる中での縦走トレッキング、冬には厳しい自然環境でのアイスクライミングやバックカントリースキーなど、本格的なマウンテンアクティビティが楽しめます。麓には豊富な温泉が湧き出ており、アクティビティで疲れた体を癒せるのも大きな魅力です。

③ 北海道・阿寒摩周エリア

阿寒摩周国立公園を中心とするこのエリアは、神秘的なカルデラ湖(阿寒湖、摩周湖、屈斜路湖)が点在し、火山と森と湖が織りなす景観が特徴です。透明度の高い湖でのカヌーやカヤック、冬には湖が凍結した上でのスノーシューやワカサギ釣りなどが楽しめます。阿寒湖畔には北海道最大のアイヌコタン(集落)があり、古式舞踊の見学や伝統工芸品の制作体験を通じて、アイヌ文化の神髄に触れることができます。

④ 山形県・出羽三山エリア

羽黒山、月山、湯殿山からなる出羽三山は、古くから続く山岳信仰の聖地です。ここは、日本独自の精神文化である「修験道」を深く体験できる国内随一の場所。白装束を身にまとい、山伏の先達と共に山を巡る修行体験は、単なる登山ではなく、自己と向き合い、自然との一体感を得る精神的な旅となります。樹齢数百年の杉並木が続く参道や、精進料理といった食文化も、この地の神聖な雰囲気を高めています。

⑤ 栃木県・那須エリア

東京からのアクセスも良い那須エリアは、御用邸があることでも知られる歴史ある高原リゾート地です。那須連山の麓に広がる豊かな自然を活かし、近年ではe-Bike(電動アシスト付きスポーツ自転車)を使ったサイクリングに力を入れています。初心者でも快適に丘陵地帯を走り抜け、牧場やオシャレなカフェ、パン屋などを巡ることができます。酪農文化が根付いており、新鮮な乳製品を使ったグルメも楽しみの一つです。

⑥ 新潟県/長野県・スノーカントリー

新潟県と長野県の県境にまたがるこのエリアは、川端康成の小説『雪国』の舞台であり、世界でも有数の豪雪地帯です。冬には、その豊富な雪が「Japow」と称される極上のパウダースノーとなり、世界中のスキーヤーやスノーボーダーを魅了します。ゲレンデを飛び出して手つかずの斜面を滑るバックカントリースキーの聖地としても知られています。雪と共に生きてきたこの地域ならではの食文化や、かまくら体験などもユニークな魅力です。

⑦ 瀬戸内エリア

瀬戸内海に浮かぶ大小の島々を舞台とするこのエリアは、穏やかな海とアートが融合したユニークなATデスティネーションです。広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ「しまなみ海道」は、世界中のサイクリストが憧れるサイクリングロードとして有名です。また、島々をシーカヤックで巡り、無人島に上陸するといったアドベンチャーも可能です。直島をはじめとする島々には現代アートが点在し、自然とアートを同時に楽しむことができます。

⑧ 鳥取県・大山エリア

「伯耆富士(ほうきふじ)」とも呼ばれる美しい山容の中国地方最高峰・大山(だいせん)を中心とするエリアです。古くから山岳信仰の対象とされてきた歴史を持ち、夏は登山やダウンヒルバイク、冬はスキーと、四季を通じてマウンテンアクティビティが楽しめます。日本最大級のアスレチック施設もあり、家族連れにも人気です。日本海も近く、山のアクティビティと海の幸を両方満喫できるのも魅力です。

⑨ 熊本県/大分県・阿蘇くじゅうエリア

世界最大級のカルデラを持つ阿蘇山と、雄大なくじゅう連山が広がるこのエリアは、「火の国」九州を象徴するダイナミックな火山景観が特徴です。広大な草原での乗馬や、カルデラを見下ろす熱気球フライト、火山が生み出した温泉巡りなど、ここでしか味わえない体験が満載です。春には「野焼き」が行われ、草原の景観を維持してきた人と自然の共生の歴史を学ぶことができます。

⑩ 沖縄県/鹿児島県・やんばる/奄美エリア

2021年に世界自然遺産に登録された「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」は、亜熱帯の森とサンゴ礁の海が広がる生物多様性のホットスポットです。ヤンバルクイナやイリオモテヤマネコといった希少な固有種が生息する森(やんばる)を探検するエコツアーや、マングローブ林を抜けるカヤック、世界屈指の透明度を誇る海でのダイビングやシュノーケリングが楽しめます。琉球王国時代から続く独自の文化や島唄に触れることも、このエリアの大きな魅力です。

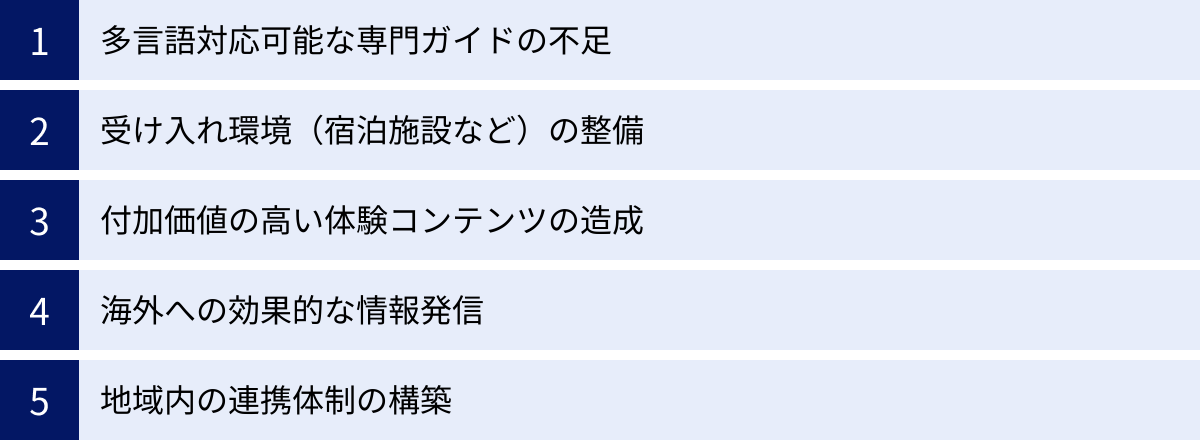

日本でアドベンチャーツーリズムを推進する上での課題

日本がアドベンチャーツーリズム(AT)のデスティネーションとして高いポテンシャルを持つ一方で、その魅力を最大限に引き出し、世界中の旅行者を惹きつけるためには、解決すべき多くの課題が存在します。これらの課題は、ハード面(インフラ)とソフト面(人材、コンテンツ)の両方にわたります。ここでは、日本のAT推進における5つの主要な課題を具体的に見ていきます。

多言語対応可能な専門ガイドの不足

ATにおいて、ガイドは単なる案内人ではありません。 彼らは、参加者の安全を確保する「安全管理者」、地域の自然や文化の魅力を伝える「解説者」、そして何よりも、参加者に最高の体験を提供する「演出家」としての役割を担います。特に海外からの旅行者を受け入れる場合、彼らの母国語(主に英語)で円滑なコミュニケーションが取れることは絶対条件です。

しかし、日本の現状は、高度なアクティビティの専門知識・技術と、高い語学力を兼ね備えたガイドが圧倒的に不足しています。スキーやラフティングなどの分野では一部に外国人ガイドもいますが、日本の奥深い文化や歴史、精神性までを外国語で的確に伝えられる日本人ガイドは非常に希少です。

この課題を解決するためには、ガイド育成のための体系的なプログラムの構築が急務です。具体的には、アクティビティの安全管理技術、救急法、自然科学の知識、地域の歴史・文化に関する知識、そして実践的な語学力(特にインタープリテーション=解説能力)を総合的に学べる研修制度や資格制度の整備が求められます。地域と連携し、若者がガイドという職業に魅力を感じ、キャリアパスを描けるような環境づくりも重要です。

受け入れ環境(宿泊施設など)の整備

アドベンチャートラベラーは、一般的な観光客とは異なるニーズを持っています。彼らは、アクティビティで使用した濡れた装備やウェアを乾かすための乾燥室、自転車やスキー板などをメンテナンスするための専用スペースや工具、そして早朝出発や夜遅くの帰着にも対応できる柔軟な食事提供などを求めます。

しかし、日本の地方にある多くの宿泊施設(特に伝統的な旅館や民宿)は、こうしたAT特有のニーズに対応できる設備やサービスを備えていません。また、アドベンチャートラベラーは長期滞在を好む傾向があるため、キッチン付きのコンドミニアムやアパートメントタイプの宿泊施設の需要も高いですが、地方部ではまだ供給が十分ではありません。

この課題に対しては、既存の宿泊施設がAT向けの改修を行う際の補助金制度の拡充や、ATに適した宿泊施設のビジネスモデルに関する情報提供が必要です。また、地域全体で対応することも有効です。例えば、地域の中心に共同の用具洗い場や乾燥室、メンテナンススペースを設置し、周辺の複数の宿泊施設が共有するといった連携モデルも考えられます。旅行者がストレスなくアクティビティに集中できる環境を、地域ぐるみで整えていく視点が不可欠です。

付加価値の高い体験コンテンツの造成

日本には素晴らしい自然や文化という「素材」は豊富にありますが、それらを単に並べるだけでは、魅力的なAT商品にはなりません。 アドベンチャートラベラーが求めるのは、ストーリー性があり、深い学びや感動を得られる、付加価値の高い体験です。

現在の日本の地方における体験プログラムは、単発のアクティビティ(例:2時間のカヤック体験)に留まっているケースが多く見られます。これをATコンテンツに昇華させるためには、ATの3要素(アクティビティ、自然、文化)を有機的に組み合わせる必要があります。

例えば、ただカヤックを漕ぐだけでなく、「古代人が利用した海の道をシーカヤックで辿り、上陸した洞窟で地質学的な解説を聞き、夜は地元の漁師の家で獲れたての魚介類を使ったBBQを楽しむ」といったストーリーをデザインすることが求められます。

そのためには、地域の歴史家、自然の専門家、文化の担い手、そしてアクティビティのガイドが連携し、それぞれの知識を持ち寄ってコンテンツを磨き上げるプロセスが不可欠です。地域の「当たり前」の中に隠された価値を再発見し、それを世界に通用する物語として編集する能力、すなわちコンテンツ造成能力の向上が、日本のATの質を左右する鍵となります。

海外への効果的な情報発信

どれだけ素晴らしいATコンテンツを造成しても、その存在がターゲットとなる海外の旅行者に知られなければ意味がありません。日本のATの魅力は、欧米のアドベンチャートラベラー層にはまだ十分に認知されていないのが現状です。

情報発信における課題は、単に量を増やすことではなく、「誰に、何を、どのように伝えるか」という戦略的な視点が欠けている点にあります。アドベンチャートラベラーは、大衆向けの観光情報サイトよりも、専門誌や専門ブログ、信頼できるインフルエンサーからの情報を重視する傾向があります。

したがって、彼らが日常的に接触するメディアやコミュニティに的を絞った、的確なプロモーション活動が必要です。具体的には、海外の有力なAT専門メディアの記者や、影響力のあるブロガーを日本に招聘し、実際に体験してもらうファムトリップの実施、ATTAのような国際的な業界団体との連携強化、そして海外のAT専門旅行会社との関係構築などが有効です。発信する情報も、単なるアクティビティの紹介ではなく、その背景にあるユニークな文化やストーリーを、高品質な写真や映像と共に魅力的に伝えることが重要です。

地域内の連携体制の構築

ATは、単一の事業者だけで完結するものではありません。旅行者は、空港に到着してから、交通機関を乗り継ぎ、宿泊し、食事をし、ガイド付きのアクティビティに参加し、お土産を買って帰途につくまで、一連の体験をします。この旅全体の質を高めるためには、地域内の様々な事業者や団体がスムーズに連携する体制が不可欠です。

しかし、現状では、宿泊事業者、交通事業者、ガイド、飲食店、自治体などが個々に活動している「点の状態」であることが多く、旅行者にシームレスなサービスを提供する「面の体制」になっていません。例えば、アクティビティの予約と宿泊の予約が別々で手間がかかる、駅や空港からアクティビティの出発地点までの二次交通が不便である、といった問題が発生しがちです。

この課題を解決する上で重要な役割を担うのが、DMO(Destination Management/Marketing Organization:観光地域づくり法人)です。DMOが司令塔となり、地域内の関係者間の連携を促進し、情報共有や共同プロモーション、人材育成などを主導していくことが期待されます。地域全体でATを推進するという共通のビジョンを掲げ、各事業者がそれぞれの役割を果たしながら協力するプラットフォームを構築すること。これが、持続可能なATの受け入れ地となるための基盤となります。

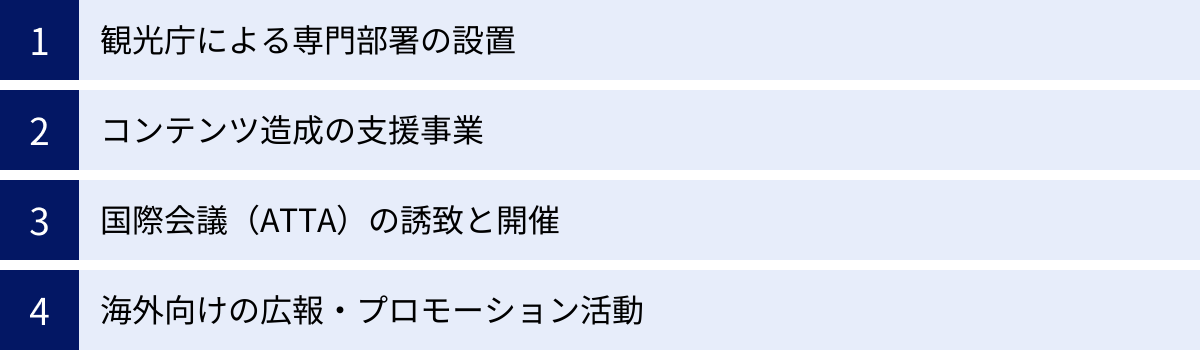

アドベンチャーツーリズム推進に向けた国の取り組み

日本が持つアドベンチャーツーリズム(AT)の豊かなポテンシャルを最大限に引き出し、世界的な競争力を持つデスティネーションへと成長させるため、国も本格的な支援に乗り出しています。特に観光庁や日本政府観光局(JNTO)が中心となり、前述した様々な課題に対応するための多角的な取り組みを展開しています。ここでは、その代表的な動きを4つの柱で紹介します。

観光庁による専門部署の設置

国のAT推進に向けた本気度を示す象徴的な動きが、専門部署の設置です。観光庁は、2020年に「新たな旅のスタイル」推進本部を設置し、その中でワーケーションと並んでATを重点テーマとして掲げました。さらに、2023年4月には、観光資源課内に「アドベンチャーツーリズム推進室」を新設しました。

この専門部署の設置は、ATが単なる一過性のブームではなく、日本の観光戦略における重要な柱として正式に位置づけられたことを意味します。推進室の主な役割は、ATに関する国内外の市場調査、先進事例の分析、関係省庁や地方自治体、民間事業者との連携強化、そして後述する支援事業やプロモーション活動の企画・実行など、多岐にわたります。

このように、省庁内に明確な担当部署が置かれたことで、施策の一貫性が保たれ、より専門的かつ継続的な支援が可能となりました。これは、全国の地域や事業者がATに取り組む上で、強力な後ろ盾となります。(参照:観光庁公式サイト)

コンテンツ造成の支援事業

質の高いATコンテンツがなければ、旅行者を惹きつけることはできません。そこで国は、地域が持つ独自の自然や文化を活かした、付加価値の高い体験コンテンツを造成するための支援に力を入れています。

その代表的な事業が、観光庁が実施する「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業」です。この事業では、地域が策定した計画に基づき、宿泊施設の改修や、廃屋の撤去、そして新たな体験コンテンツやイベントの造成などに対して、集中的な財政支援が行われます。ATに関連するものでは、サイクリングロードの整備、トレッキングコースの案内板設置、アクティビティに必要な機材の導入などが支援対象となります。

また、JNTOは、海外の富裕旅行層をターゲットとした魅力的なコンテンツの造成を支援する事業も行っています。専門家を地域に派遣し、海外目線でのアドバイスを行いながら、世界に通用するレベルのATプログラムを磨き上げる取り組みです。こうした支援事業を通じて、国は全国各地でのモデルケース創出を後押しし、成功事例を横展開していくことを目指しています。

国際会議(ATTA)の誘致と開催

日本のATの魅力を世界に発信し、国際的なネットワークを構築するための極めて重要な機会となったのが、世界最大のアドベンチャーツーリズムの国際会議「アドベンチャー・トラベル・ワールド・サミット(ATWS)」の誘致と開催です。

2021年にはバーチャル形式で開催されましたが、特筆すべきは2023年9月に北海道でアジア初となる対面形式でのATWSが開催されたことです。このサミットには、世界中からATの専門家、旅行会社のバイヤー、メディア関係者など、約600名が集結しました。

参加者たちは、サミット本会議に先立ち、「プレサミット・アドベンチャー(PSA)」と呼ばれる視察ツアーに参加。北海道内の様々な地域に分かれ、日本のATコンテンツを実際に体験しました。カヌーやトレッキングといったアクティビティはもちろん、アイヌ文化に触れたり、地域の食を味わったりする中で、日本の自然の美しさ、文化の奥深さ、そして食の豊かさを肌で感じました。

このATWS北海道開催の意義は計り知れません。

第一に、日本のATのポテンシャルを、世界のキープレイヤーたちに直接アピールする絶好のショーケースとなりました。参加者からは、「日本のATは世界トップレベル」「自然、文化、食、安全性のすべてが揃っている」といった高い評価が数多く寄せられました。

第二に、日本のガイドや事業者、自治体関係者が、海外の専門家と直接交流し、最新のトレンドを学び、ビジネスの商談を行う貴重な機会となりました。これは、日本のAT業界全体のレベルアップと国際化を大きく促進するものです。

このサミットの成功を契機に、日本は世界のATマップにおける確固たる地位を築きつつあります。

海外向けの広報・プロモーション活動

造成したコンテンツや国際会議で得た評価を、実際の誘客につなげるためには、継続的かつ戦略的な広報・プロモーション活動が不可欠です。JNTOは、ATを訪日プロモーションの重点分野と位置づけ、様々な活動を展開しています。

- ターゲットを絞った情報発信: JNTOは、欧米豪を中心とするアドベンチャートラベラー層に響くよう、ウェブサイトやSNSでATに特化した特集ページを開設。高品質な映像やストーリーテリングを駆使して、日本のATの魅力を伝えています。

- 海外メディア・インフルエンサーの招聘: 海外で影響力を持つAT専門誌の記者や、人気ブロガー、インスタグラマーなどを日本に招き、実際にATを体験してもらうことで、彼らの発信力を通じてターゲット層に情報を届けています。

- 海外旅行会社との連携: 海外のAT専門旅行会社を対象とした商談会を国内外で開催し、日本の地域や事業者と海外のバイヤーとを繋ぐ機会を提供しています。これにより、日本のATコンテンツが海外の旅行会社の販売商品として組み込まれることを促進しています。

- ATTAとの連携: 前述のATWSの開催だけでなく、ATTAが世界各地で開催するイベントへの出展や、ATTAのネットワークを活用した共同プロモーションなどを通じて、世界のATコミュニティにおける日本のプレゼンスを高めています。

これらの国の取り組みは、まだ道半ばです。しかし、専門部署の設置による体制強化、コンテンツ造成への支援、国際会議の成功、そして戦略的なプロモーション活動という4つの歯車が噛み合い始めたことで、日本のATは今、大きな飛躍の時を迎えようとしています。 今後の展開が大いに期待されます。