企業の成長戦略の一環として、また人材育成の有効な手法として「研修旅行」が注目されています。しかし、その一方で「社員旅行と何が違うのか?」「費用は経費にできるのか?」といった疑問を持つ方も少なくありません。研修旅行は、明確な目的のもとに計画・実行されて初めて、その効果を最大限に発揮します。

この記事では、研修旅行の基本的な定義から、社員旅行との違い、税務上の注意点、そして具体的な企画方法までを網羅的に解説します。さらに、目的別のおすすめプランも紹介し、効果的な研修旅行の実現をサポートします。

目次

研修旅行とは?社員旅行との違い

研修旅行と社員旅行は、どちらも従業員が参加する旅行形態ですが、その目的や法的な扱いにおいて根本的な違いがあります。この違いを正しく理解することは、研修旅行を成功させ、税務上の問題を回避するために不可欠です。

研修旅行の定義

研修旅行とは、企業の業務目的を達成するために行われる、研修を主目的とした旅行を指します。ここでの「研修」には、業務に直接関連する知識やスキルの習得、専門技術の視察、市場調査、業界カンファレンスへの参加、経営理念の浸透を目的としたワークショップなどが含まれます。

単に職場を離れてリフレッシュするのではなく、非日常的な環境下で集中的に学び、体験することで、通常の座学研修では得られない効果を狙うのが特徴です。例えば、製造業の技術者が海外の最先端工場を訪れて最新の生産ラインを学んだり、営業チームが地方の重要市場を訪れて現地のニーズを肌で感じたりする活動がこれにあたります。

重要なのは、その旅行が「会社の業務遂行上、直接必要である」と客観的に説明できることです。この業務関連性が、研修旅行を単なる旅行と区別する最も大きな要素となります。したがって、研修旅行は企業の教育投資の一環であり、人材育成戦略の重要なピースと位置づけられます。

社員旅行(慰安旅行)との目的の違い

研修旅行と社員旅行(慰F安旅行とも呼ばれます)の最大の違いは、その主たる目的にあります。

- 研修旅行の目的: あくまで「業務」です。スキルアップ、知識習得、チームビルディングによる生産性向上、ビジョン共有など、最終的に企業の業績向上に貢献することがゴールとなります。そのため、参加は原則として業務命令となり、プログラムも業務に直結した内容で構成されます。

- 社員旅行の目的: 主に「福利厚生」です。従業員の日頃の労をねぎらい、リフレッシュしてもらうこと(慰安)、そして従業員同士の親睦を深めること(レクリエーション)が中心となります。そのため、参加は任意であることが多く、内容は観光や宴会がメインとなります。

この目的の違いは、旅行の企画内容に明確に表れます。研修旅行では、講義、視察、ワークショップといった研修プログラムが旅程の大部分を占めるのに対し、社員旅行では観光地の散策やレクリエーション活動が中心となります。

以下の表は、両者の違いをまとめたものです。

| 項目 | 研修旅行 | 社員旅行(慰安旅行) |

|---|---|---|

| 主目的 | 業務遂行能力の向上、知識習得、理念浸透 | 従業員の慰安、レクリエ-ション、親睦 |

| 位置づけ | 業務の一環 | 福利厚生 |

| 参加の強制力 | 原則として業務命令(強制参加) | 原則として任意参加 |

| 内容 | 講義、視察、実習、ディスカッションなど | 観光、宴会、レクリエーションなど |

| 費用負担 | 原則として全額会社負担 | 一部自己負担が発生する場合もある |

| 税務上の扱い | 一定の要件を満たせば「研修費」として損金算入可能 | 一定の要件を満たせば「福利厚生費」として損金算入可能 |

このように、目的が異なれば、その位置づけや運営方法、そして次に解説する税務上の扱いも大きく変わってくるのです。

税務上の扱いの違い

目的の違いは、会計処理における勘定科目や税務上の取り扱いに直接影響します。ここを曖昧にすると、税務調査で思わぬ指摘を受ける可能性があるため、正確な理解が求められます。

【研修旅行の場合】

研修旅行の費用は、「業務遂行上、直接必要」であり、その内容や金額が「社会通念上、適正な範囲」であれば、勘定科目「研修費」として処理し、法人税法上の損金に算入できます。つまり、会社の経費として認められます。

ここで重要なのは、経費として認められるための明確な根拠です。なぜその場所で、その内容の研修が必要だったのかを論理的に説明できる必要があります。例えば、研修計画書や報告書といった客観的な証拠書類を整備しておくことが極めて重要です。研修費として認められる場合、金額に上限は設けられていませんが、あまりに高額な場合は「社会通念上、適正」かどうかが問われることになります。

【社員旅行(慰安旅行)の場合】

一方、社員旅行の費用は「福利厚生費」として扱われます。福利厚生費として損金算入が認められ、かつ参加した従業員への給与として課税されない(非課税となる)ためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

- 旅行の期間が4泊5日以内であること

(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。) - 旅行に参加した従業員の数が全従業員(工場や支店ごとに行う場合は、その職場ごとの従業員)の50パーセント以上であること

- 自己の都合で旅行に参加しなかった人(不参加者)に、その代わりに現金を支給しないこと

これらの要件を満たさない場合、または旅行費用が社会通念上高額であると判断された場合、その費用は福利厚生費とは認められず、参加した従業員に対する「給与(現物支給)」として扱われます。給与とみなされると、会社は源泉徴収義務を負い、従業員個人は所得税・住民税の負担が増えることになります。さらに、会社側も消費税の仕入税額控除が適用できなくなるなど、税務上の負担が大きく増大します。

研修旅行と銘打っていても、実態が観光メインであれば、それは税務上「社員旅行」と判断されます。さらに、その社員旅行が福利厚生費の要件を満たしていなければ「給与」と認定されるリスクがあります。したがって、研修旅行を企画する際は、その目的を明確にし、内容が目的に沿ったものであることを徹底する必要があります。

参照:国税庁 No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

研修旅行の主な目的

企業が時間とコストをかけて研修旅行を実施するには、それ相応の目的があります。ここでは、研修旅行が目指す主要な4つのゴールについて、その具体的な内容と効果を掘り下げて解説します。これらの目的を明確にすることが、効果的なプログラム設計の第一歩となります。

社員のスキルアップと専門知識の向上

研修旅行の最も直接的で分かりやすい目的は、従業員の専門的なスキルや知識を向上させることです。日常業務から離れ、特定のテーマに集中できる環境は、学習効果を格段に高めます。

通常のオフィスで行う座学研修とは異なり、研修旅行では「現場」に赴くことができます。百聞は一見に如かずという言葉通り、実際に目で見て、肌で感じる体験は、知識の定着度を飛躍的に高めます。

具体的な例をいくつか挙げてみましょう。

- 製造業・建設業: 最新の製造技術や工法を導入している他社の工場や建設現場を視察します。機械の稼働音、現場の緊張感、従業員の動きなど、五感で得られる情報は、資料を読むだけでは決して得られません。品質管理や安全対策の具体的な取り組みを目の当たりにすることで、自社に持ち帰って応用できる実践的なヒントを得られます。

- IT業界: シリコンバレーや深センといった世界のITハブで開催される大規模なカンファレンスに参加します。最新技術の動向や未来のビジョンに触れることで、自社の技術戦略や製品開発に新たな視点をもたらします。また、現地の先進企業を訪問し、その働き方や企業文化を体験することも、大きな刺激となります。

- 小売業・サービス業: 繁盛している競合店や異業種の成功店舗を訪問し、その接客、陳列、店舗運営のノウハウを学びます。顧客としてサービスを体験することで、自社のサービスの改善点を発見できます。また、特定のエリアで市場調査を行い、地域の特性や顧客ニーズを直接ヒアリングすることも、マーケティング戦略を立てる上で非常に有益です。

- 農業・食品加工業: 先進的な農業技術を実践している農家や、HACCP(ハサップ)などの衛生管理が徹底された食品工場を視察します。生産から加工、流通までの流れを体系的に理解することで、自社製品の品質向上や新たな商品開発のアイデアに繋がります。

このように、現場での体験学習は、従業員の専門性を深め、イノベーションの種を蒔く上で極めて効果的なのです。

チームビルディングとコミュニケーションの促進

組織のパフォーマンスは、個々の従業員の能力だけでなく、チームとしていかに連携できるかに大きく左右されます。研修旅行は、組織内のコミュニケーションを活性化させ、強固なチームワークを構築する絶好の機会です。

普段の職場では、部署や役職、業務内容によってコミュニケーションが固定化しがちです。特に、部署間の壁(サイロ化)は、情報の流れを滞らせ、全社的な協力体制の構築を阻む大きな要因となります。

研修旅行では、日常の役割から解放された非公式な場で、寝食を共にします。この「同じ釜の飯を食う」体験が、従業員間の心理的な距離を縮めます。

- 共同作業による一体感の醸成: グループワークやワークショップ、あるいは自然の中でのアクティビティ(例:チームで課題をクリアするオリエンテーリングや、協力してカヌーを漕ぐなど)を通じて、参加者は共通の目標に向かって協力し合います。この過程で、普段は見えない同僚の意外な一面や強みを発見し、相互理解が深まります。困難を乗り越えた達成感は、強い一体感を生み出します。

- 部門横断的なネットワークの構築: 企画段階で、あえて異なる部署のメンバーでグループを構成することで、部門を超えた交流を意図的に促すことができます。研修旅行中に生まれた個人的な繋がりは、帰社後の業務連携を驚くほどスムーズにします。電話やメールでは頼みづらいことも、「あの時の〇〇さん」になら気軽に相談できる、といった関係性が構築されるのです。

- リーダーシップとフォロワーシップの育成: チームでの活動は、自然な形でリーダーシップを発揮する機会や、逆にリーダーを支えるフォロワーシップを学ぶ場となります。次世代リーダー候補の発掘や、チーム内での役割認識の向上にも繋がります。

このように、研修旅行は組織という「タテのつながり」と「ヨコのつながり」を強化し、風通しの良い、しなやかな組織風土を醸成する上で大きな役割を果たします。

経営理念やビジョンの浸透

企業の持続的な成長のためには、全従業員が会社の向かうべき方向、すなわち経営理念やビジョンを共有し、共感していることが不可欠です。しかし、理念やビジョンは抽象的な言葉で語られることが多く、日々の業務の中でその意味を実感するのは簡単ではありません。

研修旅行は、この抽象的な理念を、具体的で感動的な体験に落とし込むための強力なツールとなり得ます。

- 創業の精神に触れる: 会社の創業の地や、創業者が苦労を重ねた場所を訪れる「聖地巡礼」型の研修は、理念浸透に非常に効果的です。創業時のエピソードを現地で聞くことで、従業員は自社が大切にしてきた価値観やDNAを肌で感じることができます。これは、単に社史を読むのとは全く異なる、感情に訴えかける体験となります。

- ビジョンを体感する: 例えば「社会課題の解決」をビジョンに掲げる企業であれば、その活動が実践されている現場(例:環境保全活動を行っている地域、支援しているNPOの活動拠点など)を訪問します。自社の事業が社会にどのように貢献しているのかを目の当たりにすることで、従業員は自らの仕事に対する誇りと意義を再認識します。

- トップとの対話: 研修旅行の場を借りて、経営トップが自らの言葉で会社の未来や従業員への期待を語るセッションを設けることも有効です。リラックスした雰囲気の中での直接的な対話は、トップの想いをストレートに伝え、従業員のエンゲージメントを高めます。

企業の理念やビジョンは、組織の求心力であり、従業員が困難な状況に直面した際の判断基準となります。研修旅行を通じて、全社で共通の物語(ナラティブ)を持つことは、組織を一つにまとめ、変化の激しい時代を乗り越えるための強固な基盤を築くのです。

従業員のモチベーション向上とリフレッシュ

研修旅行は、業務の一環ではありますが、非日常的な環境に身を置くことによるリフレッシュ効果や、従業員のモチベーション向上といった副次的な、しかし非常に重要な目的も持っています。

従業員は、会社が自分たちの成長のために時間と費用を投資してくれているという事実そのものに、「自分は大切にされている」「期待されている」というポジティブなメッセージを受け取ります。このような心理的な報酬(サイコロジカル・リワード)は、会社への帰属意識や貢献意欲、すなわちエンゲージメントを高める上で大きな効果を発揮します。

- 自己肯定感の向上: 新しい知識やスキルを習得したり、困難な課題をチームで乗り越えたりする体験は、従業員に成功体験と自信をもたらします。この自己肯定感の向上が、日常業務への新たな挑戦意欲を掻き立てます。

- マンネリの打破: 日々のルーティンワークから解放され、いつもと違う環境で新しい刺激を受けることは、心身のリフレッシュに繋がります。これにより、仕事への意欲が再燃し、創造性や生産性の向上が期待できます。

- 離職率の低下: 会社へのエンゲージメントが高い従業員は、組織に留まる傾向が強いことが知られています。研修旅行のような魅力的な人材育成プログラムは、優秀な人材の定着、すなわちリテンションマネジメントの観点からも有効な施策と言えます。

ただし、注意すべきは、リフレッシュや慰安が主目的になってはならないという点です。あくまで研修という主目的を達成した結果として、モチベーション向上やリフレッシュという良い効果が生まれる、という位置づけを忘れてはなりません。このバランス感覚が、研修旅行を成功に導く鍵となります。

研修旅行を実施するメリット・デメリット

研修旅行は多くの効果が期待できる一方で、企画・実行には相応の課題も伴います。導入を検討する際には、メリットとデメリットの両方を客観的に把握し、自社の状況に照らし合わせて判断することが重要です。

研修旅行のメリット

まずは、研修旅行がもたらす主なメリットを3つの観点から詳しく見ていきましょう。

非日常の環境で学習効果が高まる

研修旅行の最大のメリットの一つは、日常業務から完全に切り離された環境で、学習に集中できる点にあります。

オフィスでの研修では、電話の取り次ぎや急なメール対応、突発的なトラブルなど、集中を妨げる要因が少なくありません。しかし、研修旅行中は物理的に職場から離れているため、こうした割り込みがなく、参加者は研修プログラムそのものに没頭できます。

さらに、学習心理学の観点からも、非日常的な環境は記憶の定着に有利に働きます。旅行先の風景、食事、出会った人々といった五感を刺激する様々な情報と共に学んだ知識は、「エピソード記憶」として脳に強く刻み込まれます。これは、単なる文字情報である「意味記憶」よりも思い出しやすく、忘れにくいとされています。例えば、「あの景色の良い研修室で学んだ〇〇の理論」といったように、体験と知識がセットで記憶されるのです。

また、視察や体験型学習のように、体を動かしながら学ぶことで、知識はより実践的なスキルとして身につきやすくなります。このように、学習に最適な環境を意図的に作り出すことで、研修旅行は通常の研修に比べて高い投資対効果(ROI)を生み出す可能性を秘めています。

組織としての一体感を醸成できる

前章でも触れましたが、研修旅行は組織の一体感を醸成し、チームワークを強化する上で非常に効果的です。

普段の職場では、どうしても部署や役職といった「公式な関係性」が中心になります。しかし、研修旅行では、共に移動し、食事をし、課題に取り組む中で、「非公式な関係性」が育まれます。特に、宿泊を伴う場合は、夜の懇親会などでリラックスした雰囲気の中、プライベートな話題や仕事上の悩みを打ち明ける機会も生まれます。

このようなインフォーマルなコミュニケーションを通じて、お互いの人となりへの理解が深まり、心理的な障壁が取り払われます。これが、いわゆる「心理的安全性」の高い状態、つまり「このチームなら、どんな意見を言っても大丈夫だ」と感じられる関係性の構築に繋がります。

心理的安全性が確保された組織では、従業員は失敗を恐れずに新しいアイデアを提案したり、問題を率直に指摘したりできるようになります。結果として、組織全体のコミュニケーションが円滑になり、イノベーションが生まれやすい土壌が育まれるのです。研修旅行で得られる共通の体験や思い出は、組織のサイロ化を防ぎ、部門を超えた協力体制を築くための強力な接着剤として機能します。

会社へのエンゲージメントが向上する

研修旅行の実施は、従業員に対して「会社はあなたの成長に投資を惜しまない」という明確なメッセージを発信することになります。これは、従業員の会社に対する信頼感や愛着、すなわちエンゲージメントを向上させる上で大きな意味を持ちます。

自分の成長を支援してくれる会社に対して、従業員は「もっと貢献したい」という意欲を持つようになります。この貢献意欲は、日々の業務におけるパフォーマンス向上だけでなく、自発的に業務改善を提案したり、後輩の育成に積極的に関わったりといった、職務記述書には書かれない「組織市民行動」を促します。

また、エンゲージメントの向上は、人材の定着にも直結します。特に、成長意欲の高い優秀な人材ほど、自己の成長機会を重視する傾向にあります。魅力的な研修旅行プログラムは、他社との差別化要因となり、優秀な人材を惹きつけ、引き留めるための有効なリテンション戦略となり得ます。

短期的なスキルアップだけでなく、中長期的な視点で従業員との良好な関係を築き、組織全体の活力を高める。これも研修旅行がもたらす重要なメリットと言えるでしょう。

研修旅行のデメリット

一方で、研修旅行には無視できないデメリットや課題も存在します。これらを事前に認識し、対策を講じることが、失敗を防ぐために不可欠です。

企画や準備に手間と時間がかかる

研修旅行の企画・運営は、通常の社員旅行以上に複雑で、担当者(主に人事部や総務部)に大きな負担がかかります。

まず、目的設定から始まり、その目的に沿った研修プログラムの設計、講師の選定・依頼、視察先との交渉といった専門的なタスクが発生します。それに加えて、参加者全員のスケジュール調整、交通機関や宿泊施設の一括手配、食事や備品の準備、予算管理、そして社内での周知徹底と参加確認など、やるべきことは多岐にわたります。

特に、研修内容の質が旅行全体の成果を左右するため、プログラムの企画には多くの時間と知恵を絞る必要があります。安易な計画で、単なる視察と宴会を組み合わせただけでは、参加者の満足度も学習効果も低く、「何のための旅行だったのか」という結果に終わりかねません。このような事態を避けるためには、専任のプロジェクトチームを組成したり、後述するような専門の旅行会社を活用したりするなど、計画段階での十分なリソース投入が求められます。

参加者にとって時間的な負担になる場合がある

研修旅行は業務命令として参加が原則となりますが、従業員個人の視点から見ると、時間的な負担となるケースも少なくありません。

特に、育児や介護といった家庭の事情を抱える従業員にとって、宿泊を伴う長期間の不在は大きな負担となります。また、休日に移動時間がかかる場合や、研修終了後も懇親会などで長時間拘束されることに対し、不満を感じる従業員もいるでしょう。

こうした負担感は、研修へのモチベーションを低下させる要因になりかねません。企業側は、研修旅行の必要性や目的を丁寧に説明し、参加者の理解を得る努力が不可欠です。また、日帰りプランの検討や、可能な範囲での日程調整、託児サポートの検討など、従業員の多様なライフスタイルに配慮した柔軟な対応が求められます。一方的に参加を強制するだけでは、かえって従業員のエンゲージメントを損なうリスクがあることを認識しておく必要があります。

費用が高額になりやすい

研修旅行は、通常の研修と比較して費用が高額になる傾向があります。

参加者全員分の交通費、宿泊費、食費に加え、研修施設の利用料、講師への謝礼、視察先への費用、教材費、海外の場合は通訳費用など、様々なコストが積み重なります。参加人数が数十人、数百人規模になれば、その総額は数百万から数千万円に達することも珍しくありません。

これだけのコストをかける以上、経営層からは厳しい費用対効果(ROI)が問われます。「その研修旅行に投資することで、具体的にどのようなリターンが見込めるのか」を、企画段階で明確に説明できなければ、予算の承認を得ることは難しいでしょう。

そのため、研修の目的設定の段階で、「研修後に営業成約率を〇%向上させる」「新技術導入により生産性を〇%改善する」といった、可能な限り定量的で測定可能な目標(KPI)を設定し、事後にその効果を測定する仕組みを整えておくことが重要になります。コストに見合うだけの成果をきちんと示すことが、研修旅行を継続的な施策として定着させるための鍵となります。

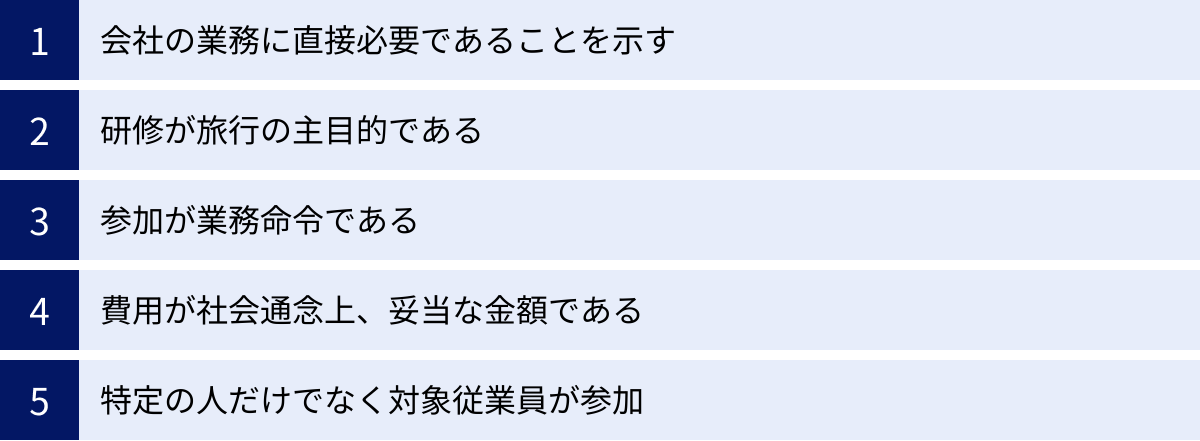

研修旅行の費用を経費として計上するための5つの条件

研修旅行の費用を、税務上問題なく「研修費」として経費(損金)計上するためには、いくつかの重要な条件をクリアする必要があります。これらは税務調査の際に厳しくチェックされるポイントであり、一つでも欠けていると経費として認められず、追徴課税のリスクが生じます。ここでは、その5つの絶対条件を具体的に解説します。

① 会社の業務に直接必要であることを示す

これが最も根本的かつ重要な条件です。その研修旅行が、なぜ会社の事業にとって必要なのか、参加者の業務にどう直結するのかを、客観的かつ論理的に説明できなければなりません。

単に「見聞を広めるため」「国際感覚を養うため」といった漠然とした目的では、税務署を納得させるのは困難です。業務との関連性を具体的に示す必要があります。

- OKな例:

- 自動車部品メーカーの設計担当者が、ドイツのモーターショーを視察し、最新のEV技術の動向を調査する。

- アパレル企業の企画チームが、パリやミラノのファッションウィークを訪れ、次シーズンのトレンドを分析する。

- 建設会社の現場監督たちが、最新の免震工法を採用している高層ビルを視察し、その施工技術を学ぶ。

- 全国展開する飲食店の店長たちが、衛生管理のモデル工場を訪れ、HACCPの運用方法を実地で学ぶ。

- NGな例:

- 経理部の社員が、業務と全く関係のないハワイの史跡を巡る。

- 全社員でテーマパークに行き、「チームワーク醸成のため」と主張する。(内容がレクリエーションに偏りすぎている)

ポイントは、「誰が」「どこで」「何を学び」「それが会社のどの業務に、どのように活かされるのか」という一連のストーリーを明確に描けるかどうかです。このストーリーを、後述する研修計画書などの書類に落とし込むことが重要です。

② 研修が旅行の主目的である

研修旅行と銘打っていても、その実態が観光中心であれば、経費としては認められません。旅行期間全体を通じて、研修活動がメインであることが実態として求められます。

税法上、研修時間と観光時間の割合について「〇%以上」といった明確な基準はありません。しかし、税務調査では、旅程表(スケジュール)が精査され、実質的にどちらが主目的であったかが判断されます。

例えば、5日間の旅行で、研修が初日の午前中だけで、残りはすべて自由行動や観光地巡りといったスケジュールでは、研修が主目的であると主張するのは極めて困難です。一般的には、移動時間を除いた滞在時間のうち、半分以上は研修に関連する活動に充てられているなど、研修が中心であることが客観的に見て取れるスケジュールであることが望ましいでしょう。

ゴルフ、スキー、観劇といった娯楽性の高いアクティビティが旅程の大部分を占めている場合も、研修目的とは見なされず、福利厚生費や給与として認定されるリスクが高まります。研修の合間に適度なリフレッシュ時間や自由時間を設けることは問題ありませんが、あくまで主従関係を間違えないことが肝心です。

③ 参加が業務命令である

研修旅行が業務の一環であることを証明するためには、その参加が従業員の任意ではなく、会社からの「業務命令」に基づいていることが必要です。

「希望者のみ参加可」というスタンスを取ると、それは業務ではなく、福利厚生の一環であるレクリエーション活動と見なされる可能性が非常に高くなります。業務命令であることを明確にするためには、以下のような形式を整えることが推奨されます。

- 出張命令書・業務命令書の発行: 対象者に対し、口頭での指示だけでなく、正式な書面で研修への参加を命じる。

- 研修参加の服務規律: 就業規則などで、会社が命じる研修に従業員は参加する義務がある旨を定めておく。

- 不参加の場合の扱い: 正当な理由なく欠席した場合には、業務命令違反として人事評価に影響があり得る、という位置づけを明確にする。(ただし、伝え方には十分な配慮が必要です)

- 研修報告書の提出義務: 参加者全員に、研修後の報告書提出を義務付ける。これも業務の一環であることを補強する材料となります。

逆に、不参加者に対して旅行費用の埋め合わせとして現金を支給するようなケースは、完全にNGです。これは、その旅行が給与の性質を持つことを自ら認めているようなものであり、旅行費用全体が給与課税の対象と判断される決定的な要因となります。

④ 費用が社会通念上、妥当な金額である

研修旅行の費用は、「研修費」として認められる場合、金額に上限はありません。しかし、それは無制限に認められるという意味ではなく、「社会通念上、相当と認められる金額」の範囲内である必要があります。

この「社会通念上」という言葉は曖昧ですが、要は「常識的に考えて、その研修目的に対して贅沢すぎないか」という視点です。税務調査では、以下のような点がチェックされます。

- 交通手段: 通常の出張であればエコノミークラスで十分な距離を、特別な理由なくビジネスクラスやファーストクラスを利用していないか。

- 宿泊施設: 研修目的からして不相応な、超高級ホテルやスイートルームを利用していないか。

- 食事: 業務上の接待など特別な目的がないにもかかわらず、連日高額なレストランで食事をしていないか。

一人当たりの金額がいくらまでならOK、という明確な基準はありません。しかし、自社の出張旅費規程や、同業他社の同種の研修旅行の費用水準と比較して、著しく高額である場合は、その合理的な理由を説明できなければなりません。例えば、海外の特定の専門家を招聘するための費用や、特殊な施設を利用するための費用など、高額になる正当な理由がある場合は、その根拠となる資料(見積書や契約書など)をきちんと保管しておく必要があります。

⑤ 役員など特定の人だけでなく、対象となる従業員が参加できる

研修旅行の費用が経費として認められるためには、その研修の恩恵が、役員やその親族、あるいは社長と親しい一部の従業員といった特定の人々に限定されていないことが重要です。

もし参加者が役員やその家族だけであったり、特定の部署の数名だけであったりした場合、それは業務目的の研修ではなく、役員への賞与(役員賞与)や、従業員への給与(経済的利益の供与)とみなされる可能性が極めて高くなります。役員賞与と認定されると、法人税法上、原則として損金に算入できず、会社と個人の両方で税負担が発生します。

経費として認められるためには、「〇〇部所属の全従業員」「勤続5年以上の技術職社員」「次期管理職候補者」といったように、業務上の合理的な基準に基づいて対象者が選定されており、その基準を満たす従業員が広く参加している実態が必要です。

この5つの条件は、研修旅行を経費として計上するための生命線です。企画段階からこれらの条件を常に意識し、すべての条件を満たすように計画を進めることが、税務リスクを回避するための絶対的な前提となります。

経費計上する際の注意点と準備すべき書類

前章で解説した5つの条件を満たした上で、実際に経費として計上する際には、さらにいくつかの注意点があります。また、万が一の税務調査に備え、研修旅行が正当な業務活動であったことを証明するための書類を完璧に準備しておくことが不可欠です。

経費として認められない可能性のあるケース

ここでは、税務調査で特に問題となりやすい、経費として否認されるリスクが高い具体的なケースを掘り下げて見ていきましょう。

観光がメインと見なされる場合

研修旅行の計画段階で最も注意すべき点です。旅程表を見たときに、客観的に誰が見ても「これは観光旅行だ」と判断されるような内容は避ける必要があります。

- 時間配分が不適切: 5日間の日程のうち、研修や視察は半日のみで、残りは有名観光地の自由散策やショッピングに充てられている。

- 内容が娯楽に偏っている: 研修と称していても、その内容がゴルフコンペ、テーマパーク訪問、観劇、高級スパ体験など、一般的に娯楽と見なされる活動が中心となっている。

- 報告書の内容が不十分: 参加者から提出された研修報告書が、単なる旅行の感想文になっており、「楽しかった」「景色がきれいだった」といった記述ばかりで、業務への具体的な学びや今後の活用方法についての記述がほとんどない。

このようなケースでは、たとえ「研修旅行」という名称であっても、その実態から福利厚生目的の旅行、あるいは給与と認定される可能性が非常に高いです。

役員や特定の社員のみが参加している場合

研修の対象者を合理的な基準なく、恣意的に選んでいると見なされると、その費用は経費として認められません。

- 役員とその家族のみの旅行: これは「役員への利益供与(役員賞与)」と見なされる典型的な例です。家族の旅費を会社が負担した場合はもちろんのこと、役員本人の費用も損金不算入となるリスクがあります。

- 社長と親しい社員だけの旅行: 合理的な理由なく、特定の仲良しグループだけで実施される旅行も同様に、給与や賞与と判断される可能性があります。

- 取引先の接待を兼ねた旅行: 取引先の担当者を招待して旅行に行く場合、その目的は研修ではなく「接待」です。この場合の費用は「研修費」ではなく「接待交際費」として処理すべきです。勘定科目を誤ると、税務上の問題が生じます。

研修の対象者は、「なぜそのメンバーが参加する必要があるのか」を職務内容や役割に基づいて明確に説明できる必要があります。

参加が任意である場合

研修旅行への参加を「任意」としてしまうと、それは「業務」ではなく、会社が提供する「レクリエーション」であると解釈されます。

- 「希望者募集」の形式: 社内で「研修旅行に参加したい人は手を挙げてください」と募る形式は、業務命令とは言えません。

- 不参加者への現金支給: 最も避けるべきケースです。旅行に参加しない人に、その代わりとして金銭を支給した場合、その金銭は給与として課税されます。さらに、この事実は旅行そのものが福利厚生ではなく給与の性質を持つことの強力な証拠となり、旅行費用全体が参加者への給与と認定されるリスクを著しく高めます。参照:国税庁 No.2597 使用人がレクリエーションのために旅行や観劇に不参加の場合の費用負担

業務として行う以上、参加は原則として強制(業務命令)であるというスタンスを明確にする必要があります。

従業員の家族が同伴している場合

業務目的である研修旅行に、従業員の家族が同伴することは原則として避けるべきです。

家族が同伴すると、研修旅行全体の目的が曖昧になり、私的な家族旅行との境界線が不鮮明になります。これにより、研修旅行全体が慰安目的であると見なされるリスクが高まります。

もし会社が従業員の家族の旅費を負担した場合、その費用は従業員に対する給与(現物支給)とみなされ、源泉徴収の対象となります。従業員本人が家族の費用を全額自己負担したとしても、税務調査官に「実態は家族旅行ではないか」という疑念を抱かせる一因となるため、特別な理由がない限り、家族の同伴は認めない方針とするのが賢明です。

経費計上する際の勘定科目

研修旅行の費用を会計処理する際の勘定科目は、その旅行の実態によって異なります。適切な勘定科目を選択することが重要です。

- 研修費: 業務に直結する知識やスキルの習得を目的とし、経費計上の5つの条件を完全に満たす場合に用いる最も一般的な勘定科目です。

- 旅費交通費: 研修に伴う交通費や宿泊費を、研修費と分けずにこちらで処理することもあります。これは企業の会計方針(ルール)によります。研修費と旅費交通費を明確に分けて管理する方が、内容の透明性は高まります。

- 福利厚生費: 研修目的が薄く、慰安・レクリエーションが主目的であると判断される場合に使用します。ただし、前述の福利厚生費の要件(4泊5日以内、参加率50%以上など)を満たさないと、給与課税のリスクがあります。

- 接待交際費: 取引先の担当者などを招待して、事業関係の円滑化を目的として行われる旅行の場合に使用します。

どの勘定科目を使用するかは、税務上の判断に直結するため、迷った場合は必ず顧問税理士などの専門家に相談しましょう。

税務調査に備えて準備すべき書類

税務調査は、数年後に行われることもあります。その際に「確かにこれは正当な研修旅行でした」と客観的に証明できるよう、以下の書類を必ず作成・保管しておきましょう。これらの書類が、会社の主張を裏付ける強力な証拠となります。

研修計画書・旅程表

- 目的: この研修旅行が「何のために」行われるのかを明記します。

- 日時・場所: いつ、どこで実施するのかを具体的に記載します。

- 参加者: 参加者の氏名と所属部署のリストを作成します。

- 研修内容: どのような講義、視察、ワークショップを行うのか、その内容を詳細に記述します。

- 詳細なスケジュール(旅程表): 何時何分にどこで何をするのかを時系列で詳細に記載します。特に、研修時間と自由時間の区別が明確にわかるように作成することが極めて重要です。

研修報告書

研修が実施されたこと、そして参加者が何を学んだかを証明する最も重要な書類の一つです。

- 参加者全員からの提出: 原則として、参加者全員に提出を義務付けます。

- 記載内容:

- 研修で学んだこと、得られた知見

- 最も印象に残ったこと

- 学んだことを今後の業務にどのように活かしていくか(具体的なアクションプラン)

- 形式: 定型のフォーマットを用意し、それに沿って記述してもらうのが効率的です。感想文で終わらせないよう、業務への関連性を意識した内容を求めることがポイントです。

議事録や研修で使った資料

研修が実質的に行われたことを示す物理的な証拠です。

- 研修レジュメ・配布資料: 外部講師を招いた場合はその講演資料、社内研修で使ったプレゼンテーション資料などを保管します。

- ワークショップの成果物: グループディスカッションで使ったホワイトボードの写真や、作成したポスター、レポートなどを残しておきます。

- 議事録: ディスカッションの内容や決定事項をまとめた議事録を作成します。

領収書などの証憑書類

支払いの事実を証明する基本的な書類です。

- 交通費(航空券、新幹線など)、宿泊費、研修施設利用料、講師謝礼、食事代など、旅行にかかった全ての費用の領収書や請求書を漏れなく保管します。

- 但し書きが「お品代」などではなく、「〇〇株式会社様 研修旅行費用として」など、内容が具体的にわかるように記載してもらうのが望ましいです。

これらの書類を一つのファイルにまとめて保管しておくことで、いつでも税務調査に対応できる体制を整えておくことができます。

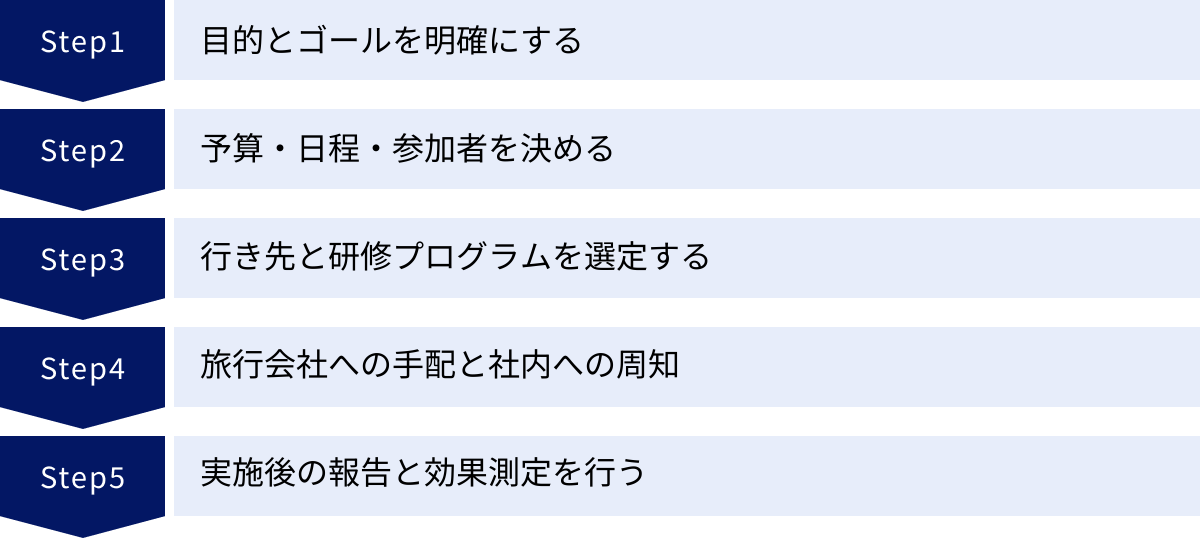

研修旅行の企画から実施までの5ステップ

効果的な研修旅行を実現するためには、行き当たりばったりの計画ではなく、体系立てられたプロセスに沿って準備を進めることが重要です。ここでは、企画から実施、そして事後のフォローアップまでを5つのステップに分けて具体的に解説します。

① 目的とゴールを明確にする

すべての始まりは、「何のために、この研修旅行を行うのか?」という目的(Why)を徹底的に突き詰めることからです。ここが曖昧なまま進めてしまうと、企画全体がぶれてしまい、結局「ただの楽しい旅行だった」で終わってしまいます。

目的を明確にする際には、できるだけ具体的で、測定可能なゴール(目標)に落とし込むことが理想です。

- 悪い例: 「社員のスキルをアップさせる」「チームワークを高める」

- これらは目的ではありますが、抽象的で評価が困難です。

- 良い例:

- 【スキルアップ目的】: 「新製品Aに関する技術研修を行い、参加した営業担当者全員が、顧客に対して3つの主要なセールスポイントを正確に説明できるようになる」

- 【チームビルディング目的】: 「設計部と製造部の合同研修を通じて、部門間の連携プロセスにおける課題を5つ抽出し、具体的な改善策を立案する。研修後3ヶ月で、部門間連携が原因の仕様変更ミスを10%削減する」

- 【理念浸透目的】: 「創業の地を訪れ、創業者の理念を学ぶワークショップを実施する。事後アンケートで、経営理念への共感度を研修前のスコアから平均20%向上させる」

このように、「誰が」「何をできるようになるのか」「それをどう測るのか」まで具体化することで、後続のプログラム設計や行き先選定のブレがなくなり、費用対効果の説明責任も果たしやすくなります。この段階で、経営層や関連部署の責任者を巻き込み、目的意識を共有しておくことが成功の鍵です。

② 予算・日程・参加者を決める

目的とゴールが固まったら、次はその実現に向けた具体的な枠組みを決めていきます。

- 予算の決定:

- まず、一人当たりの許容予算額と、全体の総額予算を決定します。交通費、宿泊費、食費、研修費(講師料、施設利用料など)、その他雑費を考慮して、現実的な金額を設定します。

- 過去の事例や、旅行会社からの概算見積もりも参考にすると良いでしょう。コストを抑えることだけを考えるのではなく、設定したゴールを達成するために必要な投資額はいくらか、という視点で考えることが重要です。

- 日程の決定:

- 会社の繁忙期や、業界の大きなイベント時期を避けて、参加者が業務を調整しやすい時期を選定します。

- 研修内容を消化するのに十分な期間を確保しつつ、参加者の負担が大きくなりすぎないように配慮します。一般的には、1泊2日〜3泊4日程度が主流です。

- 移動日と研修実施日のバランスも考慮し、無理のないスケジュールを組みます。

- 参加者の決定:

- ステップ①で設定した目的に基づき、研修の対象となる従業員の範囲を決定します。

- 「全社員対象」「特定の部署・階層の社員」「プロジェクトメンバー」など、合理的な基準で選定します。参加人数を確定させることで、より正確な予算策定や施設の手配が可能になります。

③ 行き先と研修プログラムを選定する

目的と枠組みが決まったら、いよいよ研修旅行の「中身」を具体的に設計していきます。行き先とプログラムは、目的達成のための「手段」であるということを常に念頭に置いて選定します。

- 行き先の選定:

- 目的との整合性を第一に考えます。例えば、「最先端のIT技術を学ぶ」のが目的ならIT企業が集積する都市部、「チームビルディング」が目的なら共同作業ができるアクティビティ施設が豊富な自然豊かな場所、といった具合です。

- 予算や日程(移動時間)、参加者の体力なども考慮して、複数の候補地を比較検討します。

- 研修プログラムの設計:

- ここが企画担当者の腕の見せ所です。ゴールから逆算して、それを達成するために必要な要素をプログラムに盛り込みます。

- 講義(インプット)だけでなく、グループディスカッションやワークショップ、ロールプレイング、現場での実践(アウトプット)をバランス良く組み合わせることで、学習効果を高めます。

- 参加者が受け身になる時間を減らし、主体的に考え、行動する機会を多く作ることがポイントです。また、研修の合間に適度な休憩や自由時間を設け、集中力を維持できるような工夫も必要です。

④ 旅行会社への手配と社内への周知

具体的なプランが固まったら、実行に向けた手配と、参加者への情報共有を進めます。

- 旅行会社への手配:

- 交通機関や宿泊施設、研修会場、食事などの手配は、非常に手間がかかる作業です。特に団体での移動や宿泊は、専門的なノウハウが必要となるため、法人旅行や研修旅行に強みを持つ旅行会社に相談・依頼するのが最も効率的で確実です。

- 旅行会社に依頼する際は、ステップ①で定めた目的とゴール、そしてステップ③で設計したプログラムの骨子を正確に伝え、こちらの意図を汲んだ提案をしてもらうことが重要です。丸投げするのではなく、パートナーとして協力しながらプランを練り上げていきましょう。

- 社内への周知:

- 参加対象者に対して、できるだけ早い段階で研修旅行の実施を正式に通知します。

- 通知の際には、日程や場所といった事務的な情報だけでなく、「なぜこの研修を行うのか」という目的や背景、期待する成果を丁寧に説明します。これにより、参加者の当事者意識とモチベーションを高めることができます。

- 持ち物、服装、緊急連絡先、詳細な旅程表などをまとめた「旅のしおり」を作成し、出発前に配布すると親切です。

⑤ 実施後の報告と効果測定を行う

研修旅行は、実施して終わりではありません。「やりっぱなし」にせず、その成果を可視化し、次回の改善に繋げるプロセスが不可欠です。

- 研修報告書の回収とフィードバック:

- 事前にアナウンスした通り、参加者全員から研修報告書を提出してもらいます。

- 提出された報告書には、上長や人事担当者が目を通し、必要に応じて個別にフィードバックを行うことで、学びを確実なものにします。

- アンケートの実施:

- 研修プログラムの内容、講師の質、宿泊施設や食事、運営のスムーズさなどについて、参加者から匿名でアンケートを回収します。

- 良かった点だけでなく、改善すべき点を率直に挙げてもらうことで、次回の企画の質を高めるための貴重なデータが得られます。

- 効果測定(ROIの検証):

- ステップ①で設定したゴール(KPI)が、どの程度達成されたかを測定します。これは研修直後だけでなく、3ヶ月後、半年後といった中長期的なスパンで追跡調査することが理想です。

- 例えば、「研修で学んだ営業手法を実践した結果、成約率が目標通り〇%向上した」「部門間の連携ミスが〇件減少した」といった具体的な成果を数値で示すことができれば、研修旅行への投資の正当性を証明できます。

この一連のサイクルを回すことで、研修旅行は単発のイベントではなく、企業の成長を支える継続的かつ戦略的な人材育成施策へと進化していくのです。

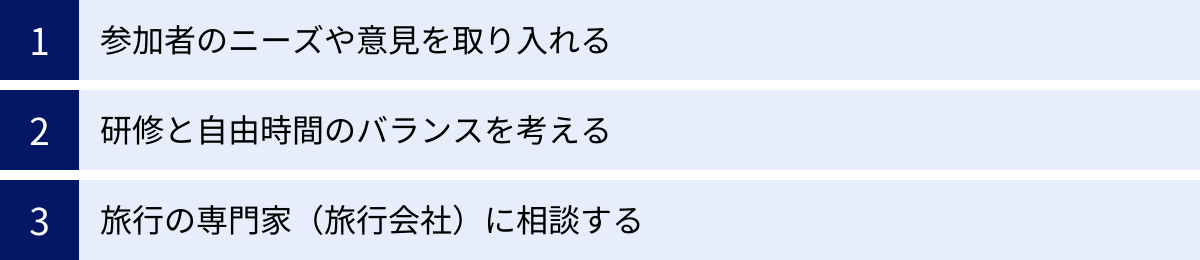

研修旅行を成功させるためのポイント

これまで解説してきたステップに加えて、研修旅行の質をさらに高め、参加者の満足度を最大化するためには、いくつかの重要な「コツ」があります。ここでは、企画・運営担当者が心掛けるべき3つの成功ポイントを紹介します。

参加者のニーズや意見を取り入れる

研修旅行は業務命令とはいえ、企画担当者や経営層が一方的に内容を押し付ける形になると、参加者は「やらされ感」を抱いてしまい、主体的な参加意欲が削がれてしまいます。研修の成果を最大化するためには、参加者を「受け手」ではなく「当事者」として巻き込むことが非常に重要です。

そのための最も効果的な方法が、企画段階で参加者のニーズや意見をヒアリングすることです。

- 事前アンケートの実施:

- 研修旅行の企画が立ち上がった段階で、対象者に対してアンケートを実施します。「現在、業務でどのような課題を感じていますか?」「どのようなスキルや知識を身につけたいですか?」といった業務に関連する質問や、「もし研修旅行に行くなら、どのような場所や内容に興味がありますか?」といったアイデアを募る質問を用意します。

- これにより、現場が本当に求めている研修内容と、企画側の想定とのギャップを埋めることができます。

- 意見交換会の開催:

- 各部署から代表者を選出し、企画チームとの意見交換会を開くのも良い方法です。多様な立場からの意見を直接聞くことで、より多角的で深みのあるプログラムを設計できます。

- 選択肢の提供:

- 可能であれば、研修プログラムの一部に選択制を導入するのも一つの手です。例えば、午後のワークショップを「A: 営業スキル向上コース」「B: リーダーシップ開発コース」のように複数用意し、各自が自分の課題意識に合わせて選べるようにします。

もちろん、全ての意見を取り入れることはできません。しかし、「自分たちの声が企画に反映された」という実感は、参加者の当事者意識を醸成し、研修へのポジティブな姿勢を引き出します。最終的に決定したプログラムの背景として、「皆さんからいただいたご意見を参考に、今回は〇〇というテーマに決定しました」と説明することで、参加者の納得感も高まります。

研修と自由時間のバランスを考える

研修効果を高めたい一心で、朝から晩までスケジュールを研修プログラムでぎっしりと埋め尽くしてしまうのは、実は逆効果になることがあります。人間が集中できる時間には限りがあり、過密なスケジュールは参加者を疲弊させ、かえって学習効率を低下させてしまうからです。

成功する研修旅行は、緊張を伴う「研修時間」と、心身をリラックスさせる「自由時間」のバランスが絶妙に設計されています。

- 「余白」がもたらす効果:

- 意図的に設けられた自由時間や長めの休憩時間は、参加者にとって単なる休息以上の意味を持ちます。この「余白」の時間に、参加者同士が研修内容について非公式に語り合ったり、異なる部署のメンバーと雑談したりすることで、予期せぬ化学反応が生まれることがあります。

- 公式なプログラムの中では生まれにくい、自発的なコミュニケーションや新たな気づきが、こうしたインフォーマルな場で促されるのです。また、学んだことを自分なりに反芻し、整理する時間としても機能します。

- 最適なバランスの見つけ方:

- 理想的なバランスは、研修の目的や参加者の特性によって異なります。ハードなスキル習得が目的であれば研修の比重は高くなりますし、チームビルディングが目的なら交流を促すような自由時間を多めに取るのが効果的かもしれません。

- 目安としては、一日の活動時間のうち、少なくとも2〜3割程度は休憩や自由時間として確保すると、心に余裕を持ってプログラムに臨むことができます。夕食後を完全にフリーにする、あるいは半日程度の自由行動時間を設けるといったプランも考えられます。

詰め込みすぎず、かといって緩すぎず。この「メリハリ」こそが、参加者の集中力と満足度を維持し、研修旅行全体の成果を高める秘訣です。

旅行の専門家(旅行会社)に相談する

自社の担当者だけで研修旅行のすべてを企画・手配するのは、膨大な労力と専門知識を要します。特に、大人数の団体手配や、海外での視察先交渉などは、経験がないと非常に困難な作業です。そこで、餅は餅屋、旅行の専門家である旅行会社の力を借りることを強くおすすめします。

法人向けのサービスを提供している旅行会社、特に研修旅行やMICE(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)に特化した会社は、単なる手配代行業者ではありません。企業の課題解決をサポートする、頼れるパートナーとなってくれます。

- 企画・提案力:

- こちらの漠然とした目的や課題を伝えるだけで、豊富な経験と情報網を駆使して、最適な行き先やユニークな研修プログラムを提案してくれます。自社だけでは思いつかなかったような、斬新なアイデアに出会えることも少なくありません。

- 手配・交渉力:

- 航空券や宿泊施設、研修会場などを、団体のボリュームディスカウントを活かしてリーズナブルに手配してくれます。また、通常は公開されていないような工場の視察や、特別な講師とのコネクションを持っている場合もあり、個人では困難な交渉を代行してくれます。

- 危機管理能力:

- 万が一の天候不良によるフライトの遅延や、参加者の急病といった不測の事態が発生した際にも、冷静かつ迅速に対応してくれます。この安心感は、企画担当者の心理的負担を大きく軽減します。

- ワンストップサービス:

- 交通・宿泊・研修施設・食事・視察先・講師など、多岐にわたる手配先とのやり取りをすべて一元的に引き受けてくれるため、担当者は本来注力すべき研修内容の企画に集中することができます。

専門家のノウハウを活用することは、担当者の負担を劇的に減らし、研修旅行の質そのものを向上させる、最も賢明な投資と言えるでしょう。複数の旅行会社から提案を受け、自社の目的や文化に最も合ったパートナーを見つけることが成功への近道です。

【目的別】おすすめの研修旅行先プラン5選

ここでは、これまで解説してきた内容を踏まえ、具体的な目的別に研修旅行のモデルプランを5つ提案します。これらのプランはあくまで一例ですが、自社で企画を立てる際のヒントとしてご活用ください。

① 【チームビルディング強化】自然の中でのアクティビティ研修(行き先例:北海道、沖縄)

- 目的: 部署や役職の壁を超えたコミュニケーションの活性化。協調性、リーダーシップ、問題解決能力の育成。

- 行き先例: 北海道(ニセコ、富良野)、沖縄(本島、石垣島)

- 理由: 都市の喧騒から離れた雄大な自然環境は、参加者を解放的な気分にさせ、本音のコミュニケーションを促します。ラフティング、カヌー、登山、ビーチでのチーム対抗ゲームなど、協力が不可欠なアクティビティが豊富です。

- 研修プログラム例(1泊2日):

- 1日目:

- 午前: 現地集合。オリエンテーション、チーム分け。

- 午後: チーム対抗ラフティング研修。インストラクターの指導のもと、全員でパドルを合わせ、激流を下る。ゴールを共有し、困難を乗り越える体験を通じて一体感を醸成。各人の役割(リーダー、フォロワー)を自然に学ぶ。

- 夕方: 宿泊施設(コテージやロッジ)にチェックイン。

- 夜: 共同調理でのバーベキュー。火起こし、調理、後片付けまでをチームで協力して行う。日中のアクティビティを振り返りながら、リラックスした雰囲気で親睦を深める。

- 2日目:

- 午前: 振り返りワークショップ。昨日の一連の体験を通じて、自分たちのチームの強み・弱みは何か、日常業務に活かせる気づきは何かをディスカッションし、発表する。

- 午後: まとめ、解散。

- 1日目:

- ポイント: 座学を極力排し、体験学習(アクションラーニング)に特化することで、理屈ではなく体でチームワークの重要性を学びます。「楽しかった」で終わらせず、最後の振り返りで学びを言語化し、業務への接続を意識させることが重要です。

② 【スキルアップ・工場視察】最先端技術や伝統産業に触れる研修(行き先例:愛知県、石川県)

- 目的: 製造業における品質管理(QC)、生産性向上(カイゼン)、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の実践的な学習。日本のものづくり精神の継承。

- 行き先例: 愛知県(豊田市周辺)、石川県(金沢市、輪島市)

- 理由: 愛知県は世界的な自動車産業の集積地であり、効率化と品質を極めた工場の視察が可能です。石川県は九谷焼や輪島塗、山中漆器といった伝統工芸が盛んで、熟練の職人技と、それを支える哲学に触れることができます。

- 研修プログラム例(1泊2日):

- 1日目:

- 午前: 現地集合。事前学習会(視察先の概要、見るべきポイントの共有)。

- 午後: 自動車関連部品工場の視察。徹底されたジャストインタイム方式、アンドン(異常表示灯)システム、カイゼンの実例などを現場で見学。質疑応答を通じて、自社への応用可能性を探る。

- 夜: 宿泊施設にて、視察内容の共有とディスカッション。「自社で明日からできるカイゼンは何か」をテーマにグループワーク。

- 2日目:

- 午前: 伝統工芸の工房を訪問(例:輪島塗)。職人から、一つの製品が出来上がるまでの工程と、そこに込められたこだわりや哲学について講話を聞く。実際に簡単な絵付けなどを体験。

- 午後: まとめ。最先端技術と伝統の技に共通する「品質への飽くなき探求心」を、今後の自社の業務姿勢にどう活かすかを各自が宣言し、解散。

- 1日目:

- ポイント: 異なる業種や規模の「一流の現場」を見ることで、自社の常識を相対化し、新たな視点を得ることが狙いです。視察前にしっかりと予習し、「何を見るか」という目的意識を持って臨むことが、学びの深さを左右します。

③ 【理念浸透・歴史学習】企業のルーツや日本文化を学ぶ研修(行き先例:京都府、滋賀県)

- 目的: 創業の精神や経営理念への理解を深める。自社の存在意義と社会的役割を再認識し、エンゲージメントを高める。

- 行き先例: 京都府(京都市)、滋賀県(近江八幡市)

- 理由: 京都は多くの老舗企業が本社を構え、日本的な経営思想の源流に触れることができる場所です。滋賀県は「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」で知られる近江商人の発祥地であり、企業の社会的責任(CSR)やサステナビリティの原点を学べます。

- 研修プログラム例(1泊2日):

- 1日目:

- 午前: 現地集合。自社の社史や理念について、改めて学ぶセッション。

- 午後: 近江商人屋敷や博物館を訪問。近江商人の歴史と「三方よし」の精神について、専門のガイドから学ぶ。

- 夜: 経営陣も交えたワークショップ。「現代における『三方よし』とは何か?自社の事業を通じて、どう実現できるか?」をテーマに対話を行う。

- 2日目:

- 午前: 京都の禅寺にて座禅体験と法話。静かな環境で自己と向き合い、物事の本質を見つめる体験をする。住職から、禅の思想とビジネスに通じる普遍的な教えについて話を聞く。

- 午後: 研修の振り返り。今回の学びを通じて感じた自社の強みや今後の使命について共有し、解散。

- 1日目:

- ポイント: 直接的な業務スキルではなく、働く上での「軸」や「価値観」を養うことに重点を置きます。歴史や文化といったリベラルアーツ(教養)に触れることで、視野を広げ、長期的な視点で物事を考える力を育成します。

④ 【グローバル人材育成】異文化体験ができる海外研修(行き先例:台湾、シンガポール)

- 目的: 異文化への理解と対応力を養う。グローバルなビジネス感覚と語学力への刺激を得る。海外市場の動向を肌で感じる。

- 行き先例: 台湾(台北)、シンガポール

- 理由: 共に親日的で治安が良く、日本からのアクセスも良好なため、海外研修の入門として最適。台湾は活気ある市場と優れたIT産業が魅力。シンガポールはアジアのビジネスハブであり、多民族・多文化が共生する社会モデルを学べます。

- 研修プログラム例(3泊4日):

- 1日目: 移動、現地到着。オリエンテーション、市内視察。

- 2日目:

- 午前: 現地の大学で異文化コミュニケーションに関する短期講座を受講。

- 午後: 現地の先進企業または日系企業の現地法人を訪問。グローバルな環境で働くことの実際や、現地市場での戦略についてヒアリング。

- 3日目:

- 終日: チーム別市場調査ミッション。「現地の若者に日本の〇〇を売るためのマーケティングプランを立てよ」といった課題を与え、チームで街に出てリサーチ、インタビュー、分析を行う。

- 夜: 調査結果の発表会。

- 4日目: 全体の振り返り、帰国。

- ポイント: 日本との「違い」を積極的に体験させることが重要です。言葉や文化、商習慣が異なる環境で、自ら考え、行動し、課題を解決する経験は、参加者に大きな自信とタフさを与えます。安全管理には万全を期す必要があります。

⑤ 【DX推進・IT研修】都市部でのカンファレンス参加型研修(行き先例:東京都、福岡県)

- 目的: デジタルトランスフォーメーション(DX)やAI、IoTといった最新のITトレンドとビジネス活用事例をキャッチアップする。社内のDX推進を担う人材を育成する。

- 行き先例: 東京都(都心部)、福岡県(福岡市)

- 理由: 東京は国内外のIT企業が集積し、最大級のIT系カンファレンスや展示会が数多く開催されます。福岡市は「グローバル創業・雇用創出特区」としてスタートアップ支援に力を入れており、活気あるエコシステムに触れることができます。

- 研修プログラム例(1泊2日):

- 1日目:

- 終日: 大規模ITカンファレンスに参加。参加者は事前に興味のあるセッションをリストアップ。複数のセッションに手分けして参加し、それぞれが専門分野の情報を収集する。

- 夜: 宿泊施設にて情報共有会を実施。各々が参加したセッションの要約と、そこから得られた気づきを発表し合う。これにより、一人で参加する何倍もの情報を効率的にインプットできる。

- 2日目:

- 午前: 先進的なIT企業やスタートアップを訪問(オフィスツアー)。オープンでフラットな働き方や、アジャイル開発の現場などを体感する。

- 午後: 自社のDX課題に関するワークショップ。カンファレンスや企業訪問で得たヒントをもとに、自社の課題解決に繋がる具体的なアクションプランをチームで策定し、経営陣に提案する形で発表。解散。

- 1日目:

- ポイント: 単にカンファレンスに参加させて終わりではなく、その前後でインプットとアウトプットの場をしっかりと設けることが成果に繋がります。他社の成功事例を学ぶだけでなく、「では、自社ではどうするか?」という当事者意識を持たせることが重要です。

まとめ

本記事では、研修旅行の定義から目的、経費計上の条件、そして具体的な企画方法に至るまで、網羅的に解説してきました。

研修旅行は、慰安やレクリエーションを主目的とする社員旅行とは一線を画す、明確な業務目的を持った人材育成・組織開発のための戦略的な投資です。その費用を経費として正しく計上するためには、「業務への直接的な必要性」「研修が主目的である実態」「業務命令としての参加」など、税務上の要件を確実に満たす必要があります。これらの条件を満たしていることを客観的に証明するため、研修計画書や報告書といった証拠書類の準備は不可欠です。

研修旅行を成功に導く鍵は、「何のために行うのか」という目的を徹底的に明確化し、そのゴール達成から逆算してプログラムを設計することにあります。そして、企画段階から参加者のニーズを取り入れ、研修と自由時間の適切なバランスを保ち、必要に応じて旅行の専門家の力も借りることで、その効果を最大限に高めることができます。

非日常の環境での学びは、従業員のスキルアップだけでなく、チームの一体感を醸成し、会社へのエンゲージメントを向上させるなど、計り知れない価値を組織にもたらします。この記事が、貴社の成長に貢献する、有意義な研修旅行を企画・実施するための一助となれば幸いです。