「週末に自然の中でリフレッシュしたい」「運動不足を解消したいけど、いきなり本格的な登山はハードルが高い」と感じていませんか?そんな方に最適なのが、関東近郊で楽しめる日帰りハイキングツアーです。

この記事では、ハイキング未経験者や初心者が安心して参加できる、おすすめのハイキングツアーを厳選して10個紹介します。ツアーの選び方から、必要な服装や持ち物、当日の流れまで、ハイキングを始めるために知っておきたい情報を網羅的に解説します。

この記事を読めば、あなたにぴったりのハイキングツアーが見つかり、準備万端で最初の一歩を踏み出せるはずです。さあ、一緒にハイキングの魅力的な世界への扉を開けてみましょう。

目次

【関東近郊】初心者におすすめの日帰りハイキングツアー10選

関東近郊には、初心者でも気軽に楽しめる魅力的なハイキングコースが数多く存在します。ここでは、各旅行会社や団体が催行している、特におすすめの日帰りハイキングツアーを10選ご紹介します。各ツアーの特徴を比較し、あなたに合ったプランを見つける参考にしてください。

① クラブツーリズムで行く高尾山ハイキング

大手旅行会社であるクラブツーリズムは、多種多様なテーマの旅行を提供しており、ハイキング・登山の分野でも非常に豊富なラインナップを誇ります。特に「あるく」という専門ブランドを立ち上げ、レベルや目的に応じたきめ細やかなツアーを多数企画しているのが特徴です。

その中でも、初心者向けツアーの代表格として頻繁に設定されるのが「高尾山」のハイキングです。高尾山は都心からのアクセスが良く、ケーブルカーやリフトを利用すれば気軽に山頂付近まで行けるため、体力に自信がない方でも安心して参加できます。コースバリエーションも豊かで、舗装された道が多い1号路から、自然豊かな沢沿いを歩く6号路まで、ツアーのレベル設定に応じて様々なルートが選ばれます。

クラブツーリズムのツアーでは、経験豊富なツアーコンダクター(添乗員)や専門ガイドが同行し、安全管理はもちろん、高尾山の自然や歴史についても解説してくれます。歩き方の基本から教えてくれる初心者講座付きのツアーもあり、装備の選び方から学べるため、これからハイキングを趣味にしたいと考えている方に最適です。また、「女性限定」や「ひとり参加限定」といったテーマ性の高いツアーも多いため、同じ目的を持つ仲間と出会いやすいのも魅力の一つと言えるでしょう。

参照:クラブツーリズム株式会社 公式サイト

② 四季の旅が催行する奥多摩・御岳山ツアー

「四季の旅」は、主に首都圏発のバスツアーを専門に扱う旅行会社です。リーズナブルな価格設定と、パワースポット巡りや温泉入浴などを組み合わせたユニークな企画で人気を集めています。ハイキングツアーにおいても、ただ歩くだけでなく、プラスアルファの楽しみが盛り込まれているのが大きな特徴です。

初心者におすすめなのが、奥多摩エリアの御岳山(みたけさん)を訪れるツアーです。御岳山も高尾山と同様にケーブルカーがあり、山頂近くの武蔵御嶽神社まで楽にアクセスできます。神社参拝の後は、「ロックガーデン」と呼ばれる沢沿いの美しい遊歩道を歩くコースが定番です。苔むした岩や清流のせせらぎが心地よく、まるで別世界に迷い込んだかのような神秘的な雰囲気を味わえます。歩行時間は比較的短く、高低差も少ないため、ハイキングデビューにぴったりの場所です。

四季の旅のツアーでは、ハイキング後に近くの温泉施設に立ち寄るプランが組まれていることが多く、汗を流してさっぱりしてから帰路につけるのが嬉しいポイントです。バスツアーなので、登山口までのアクセスが不便な場所でも乗り換えなしで楽に移動でき、疲れた帰り道もバスの中でゆっくり休めます。費用を抑えつつ、ハイキングと観光、温泉を一度に楽しみたいという欲張りな方におすすめのツアーです。

参照:株式会社 四季の旅 公式サイト

③ H.I.S.で行く箱根・金時山ハイキング

海外旅行のイメージが強い「H.I.S.」ですが、国内のバスツアーにも力を入れており、「バス旅」というブランドで多彩な日帰り・宿泊ツアーを提供しています。その中には、もちろんハイキングを目的としたツアーも含まれています。

関東近郊の行き先として人気なのが、温泉地としても名高い箱根エリアです。特に「金時山(きんときやま)」は、昔話「金太郎」の舞台として知られ、山頂からは富士山の雄大な姿を望むことができる絶景スポットとして多くのハイカーを魅了しています。コースはいくつかありますが、初心者向けツアーでは比較的登りやすいルートが選ばれ、約3〜4時間程度の歩行時間で楽しめます。

H.I.S.のツアーは、大手ならではの安心感と安定した催行が魅力です。ハイキングの専門ガイドが同行し、ペース配分や安全確保をサポートしてくれるため、初めての山歩きでも心強いでしょう。ツアーによっては、ハイキング後に箱根のグルメを楽しんだり、アウトレットでのショッピングが組み込まれたりすることもあります。アクティブに過ごしたいけれど、観光要素も外せないという方にぴったりの選択肢です。富士山の絶景という明確な目標があると、登りのモチベーションも維持しやすいでしょう。

参照:株式会社エイチ・アイ・エス 公式サイト

④ トラベルインのバスで行く筑波山ツアー

「トラベルイン」は、冬のスキー・スノーボードツアーで非常に有名な旅行会社ですが、グリーンシーズンにはハイキングやトレッキングを目的としたバスツアーも企画・催行しています。

初心者向けコースとして頻繁に登場するのが、茨城県にある「筑波山(つくばさん)」です。筑波山は「西の富士、東の筑波」と称される日本百名山の一つで、男体山と女体山の二つの峰からなります。標高は877mと比較的低いものの、豊かな自然と山頂からの関東平野を一望するパノラマビューが魅力です。ケーブルカーとロープウェイが完備されており、これらを活用することで初心者でも無理なく山頂を目指せます。

トラベルインのバスツアーは、新宿などの都心部から発着するため、手軽に参加できるのが大きなメリットです。個人で行くには少し遠い筑波山も、バスに乗ってしまえば乗り換えの心配なく登山口まで直行できます。ツアー内容は、フリープラン(各自で自由にハイキング)とガイド付きプランが選べる場合があり、自分のレベルや好みに合わせて選択可能です。費用を抑えて自分のペースで歩きたい人はフリープラン、ガイドの案内で安心して歩きたい人はガイド付きプラン、といった柔軟な選び方ができるのが特徴です。

参照:株式会社トラベルイン 公式サイト

⑤ モンベル・アウトドア・チャレンジの初心者講習付きハイキング

「モンベル」は、日本を代表する総合アウトドア用品メーカーです。そのモンベルが主催するアウトドアイベントが「モンベル・アウトドア・チャレンジ(M.O.C.)」です。メーカー主催ならではの、専門性の高いプログラムが最大の魅力です。

M.O.C.のハイキングイベントは、「ハイキング入門」「ファーストステップ・ハイキング」といった名称で、まさにこれからハイキングを始めたい人を対象とした企画が充実しています。単に山を歩くだけでなく、経験豊富なモンベルのスタッフガイドが、歩き方の基本技術、地図の読み方、ウェアの選び方(レイヤリング)、パッキングのコツなどを丁寧にレクチャーしてくれます。実践を通して基礎から学べるため、今後のソロハイキングや友人との山行にも役立つ知識が身につきます。

開催場所は高尾山や奥多摩、丹沢など関東近郊の定番エリアが多く、レベルに応じて選べます。また、モンベル製品のレンタルサービスを利用できるイベントもあり、高価なハイキングシューズやレインウェアをいきなり購入するのに抵抗がある方でも、お試しで性能を体感できます。少人数制でアットホームな雰囲気の中、しっかりと技術を学びたいという知的好奇心の強い初心者の方に、特におすすめのツアー形式と言えるでしょう。

参照:株式会社モンベル 公式サイト

⑥ 読売旅行の日帰り鎌倉アルプスハイキング

「読売旅行」は、読売新聞グループの旅行会社で、長年の実績と信頼があります。特にシニア層からの支持が厚く、ゆったりとした行程で歴史や文化に触れる旅を数多く企画しています。ハイキングツアーにおいても、体力的に無理のない、比較的平易なコース設定が中心です。

初心者や体力に自信のない方におすすめなのが、「鎌倉アルプス」を歩く日帰りツアーです。鎌倉アルプスは、北鎌倉の建長寺から鎌倉の瑞泉寺方面へ抜ける天園ハイキングコースのことを指します。標高は最高地点でも約160mと低く、本格的な登りというよりは、古都の風情が残る丘陵地帯を散策するイメージです。途中には展望台もあり、天気が良ければ富士山や相模湾を望めます。

読売旅行のツアーでは、ハイキングだけでなく、鶴岡八幡宮や長谷寺といった鎌倉の名所観光がセットになっていることが多く、一日で鎌倉の自然と歴史をまとめて楽しめるのが魅力です。歩行時間は2〜3時間程度と短めに設定されているため、ハイキング後も観光する体力が十分に残り、充実した休日を過ごせます。激しい運動は苦手だけれど、自然の中を歩いてリフレッシュしたい、という方に最適な選択肢です。

参照:株式会社読売旅行 公式サイト

⑦ オリオンツアーで行く日光・戦場ヶ原湿原ウォーク

「オリオンツアー」は、スキー・スノボツアーや格安のバスツアーで知られる旅行会社です。若者向けのツアーが多いイメージですが、季節の花や紅葉を楽しむ自然散策系のツアーも充実しています。

山登りというよりは「ウォーキング」に近い感覚で楽しめるのが、栃木県日光国立公園内にある「戦場ヶ原(せんじょうがはら)」を歩くツアーです。戦場ヶ原は、かつて湖だった場所が湿原となった広大なエリアで、標高約1400mに位置します。湿原内には木道が整備されており、アップダウンはほとんどありません。そのため、体力的な負担が非常に少なく、老若男女問わず誰でも気軽に大自然を満喫できます。

オリオンツアーのプランでは、戦場ヶ原のハイキングと、近くにある日本三名瀑の一つ「華厳の滝」や中禅寺湖畔の散策などがセットになっていることが多く、日光の主要な見どころを効率よく巡れます。特に初夏にはワタスゲやズミ、秋には草紅葉(くさもみじ)が湿原一面を彩り、息をのむような美しい景色が広がります。本格的な登山装備は不要で、スニーカーでも参加可能なツアーがほとんどです。まずは平坦なコースから歩き始めたい、という方にぴったりのツアーです。

参照:株式会社オリオンツアー 公式サイト

⑧ サンシャインツアーのバスで行く丹沢・大山ツアー

「サンシャインツアー」は、首都圏発着のバスツアーをメインに、多彩な旅行商品を展開している旅行会社です。日帰りから宿泊まで、リーズナブルな価格設定のツアーが豊富に揃っています。

ハイキングツアーの中でも人気が高いのが、神奈川県にある「丹沢・大山(たんざわ・おおやま)」へのツアーです。大山は古くから山岳信仰の対象とされてきた霊山で、都心からのアクセスも良く、多くの参拝者やハイカーで賑わいます。こちらもケーブルカーが利用でき、中腹にある大山阿夫利(あふり)神社下社まで簡単に登れます。そこから山頂を目指す本格的な登山コースと、周辺の寺社を巡る比較的楽なハイキングコースがあり、ツアーは後者のルートを選ぶことが多いです。

サンシャインツアーのバスツアーを利用すれば、公共交通機関では乗り換えが多くて面倒な丹沢エリアへも楽々アクセスできます。経験豊富なガイドが同行し、大山の歴史や見どころを解説してくれるため、より深く楽しむことができます。山頂まで登らなくても、阿夫利神社からの眺めは素晴らしく、相模湾や江の島まで一望できます。ハイキング後には名物の豆腐料理を味わうなど、ご当地グルメを楽しめるプランもあり、充実した一日を過ごせるでしょう。

参照:サンシャインツアー株式会社 公式サイト

⑨ ポケカルの絶景を楽しむ鋸山ハイキング

「ポケカル」は、一般的な観光ツアーとは一味違う、「日帰りの体験・遊び」に特化したユニークな企画を数多く提供している会社です。街歩きや工場見学、クルージングなど多彩なプランの中に、ハイキング企画も含まれています。

関東近郊のハイキングツアーで特に人気なのが、千葉県房総半島にある「鋸山(のこぎりやま)」です。その名の通り、山の稜線がノコギリの刃のようにギザギザしているのが特徴で、かつては石切場として栄えました。山中には、ロープウェーのほか、日本寺の境内が広がっており、巨大な「百尺観音」や、岩壁から突き出た展望台「地獄のぞき」など、スリルと迫力満点の見どころが満載です。

ポケカルのツアーは、単に山を歩くだけでなく、ガイドによる詳しい解説を聞きながら歴史的背景や見どころを巡ることに重きを置いています。また、ハイキング後に海鮮浜焼き食べ放題といった食事プランがセットになっていることが多く、エンターテイメント性が高いのが特徴です。アクティビティとグルメを両方満喫したい、ありきたりなハイキングでは物足りない、という方におすすめです。非日常的な絶景と体験が、忘れられない思い出になるでしょう。

参照:株式会社ポケットカルチャー 公式サイト

⑩ YAMAPのイベントで行く少人数制ハイキング

「YAMAP」は、日本最大級の登山地図GPSアプリを提供する会社です。アプリだけでなく、ユーザー同士が交流できる「YAMAPイベント」も定期的に開催しており、これが初心者にとって非常に魅力的な選択肢となっています。

YAMAPイベントの特徴は、何と言ってもコミュニティ性にあります。一般的な旅行会社のツアーよりも少人数制で催行されることが多く、参加者同士やガイドとの距離が近いのが魅力です。ガイドもYAMAPの認定ガイドや、特定の分野(写真、山ごはん、ヨガなど)に詳しい専門家が務めることがあり、テーマ性の高いハイキングを楽しめます。

例えば、「初心者向け歩き方教室」「山での写真の撮り方講座」「山頂で楽しむ山ごはん体験」など、プラスアルファの学びや楽しみがあるイベントが多数企画されています。参加者はYAMAPアプリのユーザーが中心のため、共通のツールを使っている安心感や、登山・ハイキングへの熱意が高い人々と交流できるというメリットがあります。一人で参加しても、すぐに打ち解けられるアットホームな雰囲気が特徴です。技術や知識を深めながら、同じ趣味を持つ仲間を見つけたいという方に最適なプラットフォームです。

参照:株式会社ヤマップ 公式サイト

ハイキングツアーとは?登山との違い

ハイキングという言葉はよく耳にしますが、具体的に「登山」とどう違うのか、明確に説明できる人は少ないかもしれません。ハイキングツアーへの参加を検討する前に、まずはその定義と登山との違いを理解しておきましょう。

ハイキングツアーの定義

ハイキングツアーとは、旅行会社や専門団体が企画・催行する、ガイド付きで自然の中を歩くことを目的とした旅行商品です。一般的に、日帰りで参加できるものが多く、初心者や体力に自信のない人でも楽しめるように、比較的緩やかで安全なコースが選ばれます。

ツアーの大きな特徴は、以下の3点です。

- 交通手段の手配:集合場所から登山口までのバス移動などが含まれており、個人でアクセスを調べる手間が省けます。

- 専門ガイドの同行:コースの案内はもちろん、安全管理、ペース配分、自然解説など、専門的なサポートを受けられます。

- 付加価値の提供:温泉入浴、ご当地グルメ、観光地巡りなど、ハイキング以外の楽しみがセットになっていることが多いです。

つまりハイキングツアーは、「手軽さ」「安全性」「楽しさ」をパッケージ化し、ハイキングの魅力を誰でも気軽に体験できるようにしたサービスと言えます。

ハイキングと登山の目的・装備の違い

ハイキングと登山は、どちらも「山を歩く」という点では共通していますが、その目的や求められる装備、技術レベルには明確な違いがあります。両者の違いを理解することで、自分に合ったアクティビティを選ぶことができます。

| 比較項目 | ハイキング | 登山 |

|---|---|---|

| 目的 | 自然散策、景色を楽しむ、健康増進、リフレッシュ | 山頂に到達すること(登頂)が主な目的 |

| 場所・コース | 整備された遊歩道、丘陵地、高原、比較的標高の低い山 | 険しい登山道、岩場、雪渓などを含む高山 |

| 歩行時間・距離 | 数時間程度の日帰りが中心 | 日帰りから数日間の山小屋泊まで様々 |

| 必要な技術 | 特別な技術は不要。基本的な歩行能力があればOK | アイゼンワーク、ピッケル操作、ロープワークなど専門技術が必要な場合がある |

| 主な装備 | 動きやすい服装、スニーカーやハイキングシューズ、小型リュック | 登山靴、大型ザック、レインウェア、ヘッドランプなど専門的な装備が必須 |

| リスク | 道迷い、転倒、天候急変(比較的低い) | 滑落、遭難、高山病など、生命に関わるリスクが伴う |

簡単に言えば、ハイキングは「自然の中を楽しく歩くこと」に主眼を置いたレクリエーションであり、登頂は必ずしも目的ではありません。一方、登山は「山頂を目指すこと」を主目的とし、より高度な技術や体力、専門的な装備が求められるスポーツ的な側面が強くなります。

ハイキングツアーは、この「ハイキング」を手軽に体験するためのものであり、登山へのステップアップを考えている人にとっても、まず山の楽しさや基本的な知識を学ぶ絶好の機会となるでしょう。

初心者がハイキングツアーに参加する3つのメリット

個人でハイキングに行くことも可能ですが、特に初心者にとってはツアーに参加することで得られるメリットが数多くあります。ここでは、その代表的な3つのメリットを詳しく解説します。

① 道具の準備や移動が楽

ハイキングを始めようと思ったとき、初心者が最初につまずきがちなのが「何を準備すればいいのか?」と「どうやって登山口まで行けばいいのか?」という2つの壁です。

まず道具についてですが、本格的な登山ほどではないにせよ、ハイキングにも適切な服装や靴、リュックなどが必要です。しかし、最初からすべてを買い揃えるのは金銭的な負担も大きく、何を選べば良いか迷ってしまうでしょう。ハイキングツアーの中には、ハイキングシューズやレインウェア、リュックなどをレンタルできるプランが用意されていることがあります。これにより、最小限の出費でハイキングを試すことができ、自分に合っているかどうかを判断してから本格的な道具の購入を検討できます。

次に移動の楽さです。関東近郊の魅力的なハイキングコースの多くは、駅からバスに乗り換える必要があったり、そもそも公共交通機関が不便な場所にあったりします。特に週末は道路が渋滞することも多く、自分で運転していくのも大変です。その点、バスツアー形式のハイキングツアーであれば、指定された集合場所に行くだけで、あとはバスが登山口まで連れて行ってくれます。乗り換えの手間や駐車場の心配もありません。ハイキングで疲れた帰り道に、運転せずにバスの座席でリラックスしたり、仮眠したりできるのは、想像以上に大きなメリットです。

② ガイド付きで道迷いやケガのリスクが低い

個人で山に行くと、常に「道に迷わないか」「ケガをしたらどうしよう」という不安がつきまといます。特に初心者の場合、地図を読むことに慣れていなかったり、体力のペース配分が分からなかったりするため、トラブルに陥るリスクが高くなります。

ハイキングツアーに参加する最大のメリットの一つが、経験豊富なプロのガイドが同行してくれることです。ガイドは、コースの道案内をしてくれるだけでなく、以下のような重要な役割を担ってくれます。

- 安全管理:危険な箇所の通過をサポートしたり、天候の急変を予測して適切な判断を下したりします。万が一、参加者がケガをした場合でも、応急処置の知識と道具を備えているため、迅速に対応できます。

- ペース配分:参加者全体の体力レベルを見ながら、「ゆっくり、長く歩き続ける」ための最適なペースを保ってくれます。個人で行くとつい頑張りすぎてバテてしまうこともありますが、ガイドがいれば無理なく歩き通せます。

- 自然や文化の解説:道端に咲いている花の名前や、その土地の歴史、面白い逸話などを解説してくれることもあります。これにより、ただ歩くだけでは気づかない山の魅力を発見でき、ハイキングが何倍も楽しくなります。

このように、ガイドの存在は安全面と満足度の両方を大きく高めてくれます。「おまかせ」で歩ける安心感は、初心者が純粋にハイキングを楽しむ上で非常に重要です。

③ 同じ趣味の仲間と出会える

「ハイキングに興味はあるけど、一緒に行く友達がいない」という理由で、一歩を踏み出せない人も少なくありません。一人で山に行くのも良いものですが、やはり美しい景色や達成感を誰かと共有できると、喜びはさらに大きくなります。

ハイキングツアーは、「自然が好き」「歩くことが好き」という共通の目的を持った人々が集まる場です。ツアーに参加すれば、自然と同じ趣味を持つ仲間と出会う機会が生まれます。

バスでの移動中や休憩時間、一緒に歩いているうちに、自然と会話が生まれます。「どこの山によく行くんですか?」「そのウェア、素敵ですね」といった会話から始まり、連絡先を交換して、次のハイキングに一緒に行く約束をする、といったケースも珍しくありません。

特に「一人参加限定」や「女性限定」といったテーマが設定されたツアーは、同じ境遇の人が集まるため、より打ち解けやすい雰囲気があります。最初は一人で参加することに勇気がいるかもしれませんが、ツアーが終わる頃には新しい友人や知人ができ、ハイキングの世界がさらに広がっていく可能性があります。共通の体験を通して生まれる一体感は、ツアーならではの醍醐味と言えるでしょう。

ハイキングツアーに参加する際の注意点・デメリット

多くのメリットがあるハイキングツアーですが、もちろん良い点ばかりではありません。参加してから「思っていたのと違った」とならないように、事前に注意点やデメリットもしっかりと理解しておくことが大切です。

団体行動のため自由度は低い

ハイキングツアーは、基本的に団体で行動します。集合時間や出発時間、休憩時間、歩くペースなど、すべてがあらかじめ決められたスケジュールに沿って進められます。これは、ツアー全体の安全と円滑な運営のために不可欠なことです。

しかし、この団体行動は、裏を返せば個人の自由度が低いということを意味します。例えば、「あそこの景色がきれいだから、もう少し写真を撮っていたい」「ちょっと疲れたから、長めに休憩したい」「自分のペースでもっと速く歩きたい」といった個人的な要望は、基本的には通りません。

気になる植物を見つけてもゆっくり観察する時間はなく、ペースが合わないと感じても集団から離れることはできません。自分の好きなように、気ままに山歩きを楽しみたいという志向の強い人にとっては、この団体行動が窮屈に感じられる可能性があります。ツアーに参加するということは、ある程度の協調性が求められることを理解しておく必要があります。

自分のペースで歩けない場合がある

ガイドは参加者全体の体力を見てペースを調整しますが、それでも参加者全員の体力レベルが完全に一致するわけではありません。そのため、どうしても自分の理想とするペースで歩けないという状況が発生します。

体力に自信がある人にとっては、ツアーのペースが「遅すぎる」と感じ、物足りなさを覚えるかもしれません。逆に、体力に自信がない人の場合、周りのペースに合わせようと無理をしてしまい、かえって疲れてしまうことも考えられます。

特に初心者の方は、「周りに迷惑をかけてはいけない」という気持ちから、辛くても我慢してしまう傾向があります。しかし、無理を続けると体調不良やケガの原因になりかねません。もしペースが速くて辛いと感じた場合は、決して無理をせず、遠慮なくガイドに申し出ることが重要です。良いガイドであれば、最後尾でサポートしてくれたり、休憩を少し長めに取ってくれたりと、適切に対応してくれます。自分の体力レベルに合ったツアーを選ぶことが大前提ですが、万が一の状況も想定しておくことが大切です。

個人で行くより費用がかかる

当然のことながら、ハイキングツアーには参加料金がかかります。料金には、バスなどの交通費、ガイド料、保険料、施設利用料などが含まれています。個人で公共交通機関を使ったり、車を相乗りしたりして行く場合に比べると、ツアーに参加する方が費用は割高になるのが一般的です。

例えば、交通費と入山料だけで済む山に個人で行けば数千円で済むところ、バスツアーに参加すると1万円前後かかる、といったケースはよくあります。この価格差をどう捉えるかは人それぞれです。

「登山口までのアクセスの楽さ」「プロのガイドによる安全性」「仲間との出会い」といったメリットに価値を感じる人にとっては、ツアー料金は「安心と快適さを買うための費用」として納得できるでしょう。一方で、とにかく費用を安く抑えたい、という人にとっては、このコストがデメリットに感じられるかもしれません。

ただし、個人で行く場合でも、交通費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代などを合算すると、意外と費用がかさむこともあります。ツアー料金を比較検討する際は、個人で行った場合の総費用をシミュレーションしてみると、より正確な判断ができるでしょう。

初心者向けハイキングツアーの選び方5つのポイント

数あるハイキングツアーの中から、自分にぴったりのプランを見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。ここでは、初心者がツアーを選ぶ際に特に重視したい5つのポイントを解説します。

① 歩行時間や距離などのレベルで選ぶ

ツアー選びで最も重要なのが、自分の体力レベルに合ったコースを選ぶことです。ツアーのパンフレットやウェブサイトには、必ずコースの難易度を示す情報が記載されています。特に以下の3つの指標に注目しましょう。

- 歩行時間:実際に山道を歩く合計時間です。初心者の場合、まずは休憩時間を含めて3〜4時間程度のコースから始めるのがおすすめです。

- 歩行距離:歩く総距離です。時間だけでなく、距離も確認しましょう。同じ3時間でも、平坦な道と急な登りでは疲労度が全く異なります。

- 標高差(累積標高差):コースの最も低い場所と最も高い場所の標高の差です。この数値が大きいほど、急な登り下りが多いことを意味します。初心者は標高差が300m〜500m程度のコースが目安です。より正確な指標として、登りの標高をすべて足した「累積標高差」が記載されている場合は、そちらを参考にすると良いでしょう。

多くの旅行会社では、独自のレベル分け(例:初級、中級、上級/★☆☆〜★★★)を設けています。まずは「初心者向け」「レベル★☆☆」など、最も難易度の低いツアーから参加し、徐々にステップアップしていくのが賢明です。

② 行きたいエリアや山の景色で選ぶ

体力レベルで候補を絞り込んだら、次は「どんな景色を見たいか」「どんな自然に触れたいか」で選んでみましょう。ハイキングのモチベーションを維持するためには、目的地に魅力を感じることが大切です。

- 展望:富士山が見たい(金時山、大山)、海の景色を楽しみたい(鋸山、鎌倉アルプス)、関東平野を一望したい(筑波山)など。

- 季節の自然:春の桜やツツジ、初夏の新緑や高山植物(戦場ヶ原)、秋の紅葉、冬の霧氷や雪景色など。

- 地形や特徴:美しい沢沿いを歩きたい(御岳山ロックガーデン)、神秘的な湿原を散策したい(戦場ヶ原)、歴史ある古道を歩きたい(鎌倉アルプス)など。

行きたい山の名前が具体的に決まっていなくても、「花がたくさん咲いているところがいい」「紅葉がきれいなところがいい」といった希望からツアーを探してみるのも良い方法です。自分が心惹かれる景色を想像すると、ツアー選びがもっと楽しくなります。

③ 料金とサービス内容で選ぶ

ツアー料金は、旅行会社やコース内容によって様々です。料金を比較する際は、単純な金額の安さだけで判断するのではなく、その料金に何が含まれているのかをしっかりと確認することが重要です。

【料金に含まれるものの例】

- 往復の交通費(バス、電車など)

- ガイド料

- 旅行保険料

- 昼食(お弁当など)

- 施設利用料(ケーブルカー、ロープウェイ、入山料など)

- 温泉入浴料

一見すると料金が高く感じても、昼食や温泉入浴まで含まれているのであれば、トータルではお得な場合があります。逆に、料金が安くても、ケーブルカー代や昼食代が別途必要になるケースもあります。「料金に含まれるもの」「含まれないもの(各自負担)」の項目を注意深くチェックし、総額でいくらかかるのかを把握した上で比較検討しましょう。

④ ツアーの催行会社で選ぶ

この記事でも紹介したように、ハイキングツアーを催行している会社は多種多様で、それぞれに特徴があります。

- 大手旅行会社(クラブツーリズム、H.I.S.、読売旅行など):ツアー数が豊富で、幅広いエリアとレベルをカバーしています。安心感があり、初心者向けの企画も充実しています。

- バスツアー専門会社(四季の旅、オリオンツアーなど):首都圏発着のバスツアーが中心で、リーズナブルな価格設定が魅力です。温泉やグルメなど、プラスアルファの楽しみを組み合わせた企画が得意です。

- アウトドア専門会社(モンベルなど):用具メーカーや登山専門店が主催するツアーです。歩き方講習など、専門的な知識や技術を学べるプログラムが充実しています。レンタルサービスが利用できる場合もあります。

- コミュニティ・プラットフォーム(YAMAPなど):少人数制で、参加者同士の交流を重視したイベントが多いのが特徴です。同じ趣味の仲間を見つけたい人におすすめです。

何を重視するか(安心感、価格、専門性、交流など)によって、選ぶべき会社は変わってきます。各社のウェブサイトを見比べて、自分に合ったスタイルの会社を見つけましょう。

⑤ 一人参加や女性限定など参加形態で選ぶ

「一人で参加するのは心細い」「男性ばかりだと気後れしてしまう」といった不安を感じる方もいるでしょう。そんな方のために、多くのツアー会社が多様な参加形態を用意しています。

- おひとり様参加限定/歓迎ツアー:参加者のほとんどが一人で参加するため、周りに気兼ねなく楽しめます。新しい出会いを求める人にも最適です。

- 女性限定ツアー:参加者もガイドも女性で構成されるツアーです。体力的なペース配分やトイレ休憩など、女性ならではの悩みに配慮した行程が組まれていることが多く、安心して参加できます。

- 年代限定ツアー(30代・40代限定など):同世代の仲間と交流したい人向けの企画です。共通の話題で盛り上がりやすく、和気あいあいとした雰囲気を楽しめます。

こうしたテーマ別のツアーを選ぶことで、心理的なハードルが下がり、よりリラックスしてハイキングに集中できます。自分の参加スタイルに合ったツアーを探してみるのも、良い選び方の一つです。

ハイキングツアーの種類

ハイキングツアーは、集合・解散の形式によって大きく2つのタイプに分けられます。それぞれの特徴を理解し、自分の都合や好みに合ったタイプを選びましょう。

バスツアー形式

バスツアー形式は、都心部の主要駅(新宿、東京、池袋など)に集合し、貸切バスで目的地(登山口)まで往復するタイプです。日帰りハイキングツアーでは最も一般的な形式と言えます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 乗り換えなしで登山口まで直行できる | 集合場所が限られ、朝が早いことが多い |

| 交通が不便な山域にも楽にアクセスできる | 交通渋滞による時間の遅れが発生する可能性がある |

| 帰りに疲れていてもバスで休める | バスでの移動時間が長く、拘束時間が長くなる |

| 荷物をバスに置いておける場合がある | ツアー料金は比較的高めになる傾向がある |

バスツアーは、運転が苦手な人、公共交通機関の乗り換えが面倒な人、とにかく楽に移動したい人に最適です。特に、奥多摩や丹沢、日光、筑波山など、都心から少し距離のあるエリアに行く場合に大きなメリットを発揮します。

現地集合・現地解散形式

現地集合・現地解散形式は、目的地の最寄り駅や登山口の駐車場などに各自で集合し、ハイキング終了後にその場で解散するタイプです。モンベル・アウトドア・チャレンジやYAMAPのイベントなどで多く見られます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 集合・解散時間が柔軟で、拘束時間が短い | 集合場所までの交通手段を自分で確保する必要がある |

| ツアー料金が比較的安い | 車がないとアクセスしにくい場所が多い |

| ツアーの前後に自由に観光などを楽しめる | 交通機関の遅延などで集合時間に間に合わないリスクがある |

| 集合場所の近くに住んでいる人には便利 | 帰りの体力を考慮して交通手段を選ぶ必要がある |

この形式は、集合場所の近くに住んでいる人、自分の車で移動したい人、ツアー料金を少しでも抑えたい人に向いています。また、ツアーの前後にその地域の観光を自由に楽しみたい場合にも便利です。ただし、アクセス方法や所要時間を事前にしっかり調べておく必要があります。

ハイキングツアーの準備|服装と持ち物リスト

「どんな服を着ていけばいいの?」「何を持っていけばいいの?」というのは、初心者にとって最大の悩みの一つです。ここでは、ハイキングに適した服装の基本と、必須の持ち物をリスト形式で詳しく解説します。

基本の服装(レイヤリング)

山の天気は変わりやすく、平地と山頂では気温が大きく異なります。また、歩き始めは寒くても、登り始めると汗をかき、休憩中は体が冷える、といった状況が頻繁に起こります。こうした温度変化に柔軟に対応するための基本が「レイヤリング(重ね着)」です。レイヤリングは、機能の異なる3種類のウェアを重ねるのが基本です。

ベースレイヤー(肌着)

肌に直接触れる一番下のウェアで、汗を素早く吸い取り、乾かす役割を担います。綿(コットン)のTシャツは、汗を吸うと乾きにくく、気化熱で体温を奪ってしまうため、ハイキングには絶対NGです。ポリエステルやウール(メリノウール)などの化学繊維または天然機能素材のものを選びましょう。汗冷えを防ぎ、常に体をドライで快適な状態に保つための最も重要なレイヤーです。

ミドルレイヤー(中間着)

ベースレイヤーとアウターレイヤーの間に着るウェアで、保温と体温調節の役割を担います。フリース、薄手のダウンジャケット、ウールのシャツなどがこれにあたります。行動中に暑くなったら脱ぎ、休憩中や風が強い場所で寒さを感じたら着る、というように着脱することで体温をコントロールします。軽くて暖かく、通気性の良いものが適しています。

アウターレイヤー(上着)

一番外側に着るウェアで、雨や風から体を守る役割を果たします。防水性、防風性、そして内側の湿気を外に逃がす「透湿性」を兼ね備えた素材(ゴアテックス®などが有名)のものが理想的です。いわゆる「レインウェア」がこのアウターレイヤーの役割を担います。天気が良くても、山の天候は急変するため、必ずリュックに入れておくべき必須装備です。ウインドブレーカーも風を防ぐのに役立ちますが、防水性はないため、雨具としては機能しません。

季節別の服装ポイント

基本のレイヤリングを理解した上で、季節ごとの服装のポイントを押さえておきましょう。

春・秋の服装

気温の変化が最も激しい季節です。朝晩は冷え込み、日中は暖かくなるため、レイヤリングによるこまめな着脱が最も重要になります。ベースレイヤーの上に長袖シャツや薄手のフリースを重ね、アウターとしてレインウェアを携帯するのが基本スタイルです。

夏の服装

平地は暑くても、標高の高い場所は涼しいことがあります。基本は半袖のベースレイヤーですが、日焼け対策や虫刺され防止、休憩時の冷え対策として薄手の長袖シャツやアームカバーがあると便利です。汗を大量にかくため、速乾性の高いウェアは必須です。

冬の服装

低山でも氷点下になることがあるため、徹底した防寒対策が必要です。ベースレイヤーは保温性の高いウール素材などがおすすめ。ミドルレイヤーには厚手のフリースやダウンジャケットを着用します。アウターも雪や風に強い冬用のものが必要です。さらに、ニット帽、ネックウォーマー、手袋といった小物で、肌が露出する部分をしっかり保護しましょう。

必須の持ち物チェックリスト

服装と合わせて、必ず持っていくべき持ち物を確認しましょう。

| 持ち物 | ポイント |

|---|---|

| ハイキングシューズ(登山靴) | 足首を保護し、滑りにくい靴底のもの。防水性があればなお良い。スニーカーはNG。 |

| リュックサック(ザック) | 日帰りなら20〜30リットル程度の容量が目安。両手が自由になることが重要。 |

| レインウェア(雨具) | 上下セパレートタイプで、防水透湿性素材のものが必須。防寒着としても使える。 |

| 飲み物 | 最低1リットルは必要。夏場は1.5〜2リットル。スポーツドリンクなどがおすすめ。 |

| 行動食(非常食) | チョコレート、ナッツ、エナジーバーなど、手軽にカロリー補給できるもの。 |

| 帽子 | 日差しを防ぎ、熱中症対策になる。夏は通気性の良いもの、冬は防寒性のあるものを。 |

| 地図・コンパス | ツアーでも持参するのが基本。スマートフォンの地図アプリも便利だが、電池切れに注意。 |

| ヘッドランプ | 万が一、下山が遅れて暗くなった場合の必須装備。予備電池も忘れずに。 |

| 健康保険証(コピー可) | 万が一のケガや病気に備えて必ず携帯する。 |

| 現金 | 山小屋のトイレ利用や飲み物の購入などで必要になる場合がある。 |

| 携帯電話 | 緊急連絡用。充電は満タンにしておく。 |

| ゴミ袋 | 自分のゴミは必ず持ち帰るのが山のマナー。 |

あると便利な持ち物

必須ではありませんが、あるとハイキングがより快適で安全になるアイテムです。

トレッキングポール

足腰への負担を軽減し、バランスを補助してくれます。特に下り坂で効果を発揮します。2本セットで使うのが基本です。

タオル・着替え

汗を拭いたり、温泉に立ち寄ったりする際に便利です。下山後に着替えると、さっぱりして気持ちよく帰路につけます。

日焼け止め

標高が高い場所は紫外線が強いため、夏だけでなく春や秋も対策が必要です。

モバイルバッテリー

スマートフォンの地図アプリやカメラを多用すると、電池の消耗が激しくなります。予備のバッテリーがあると安心です。

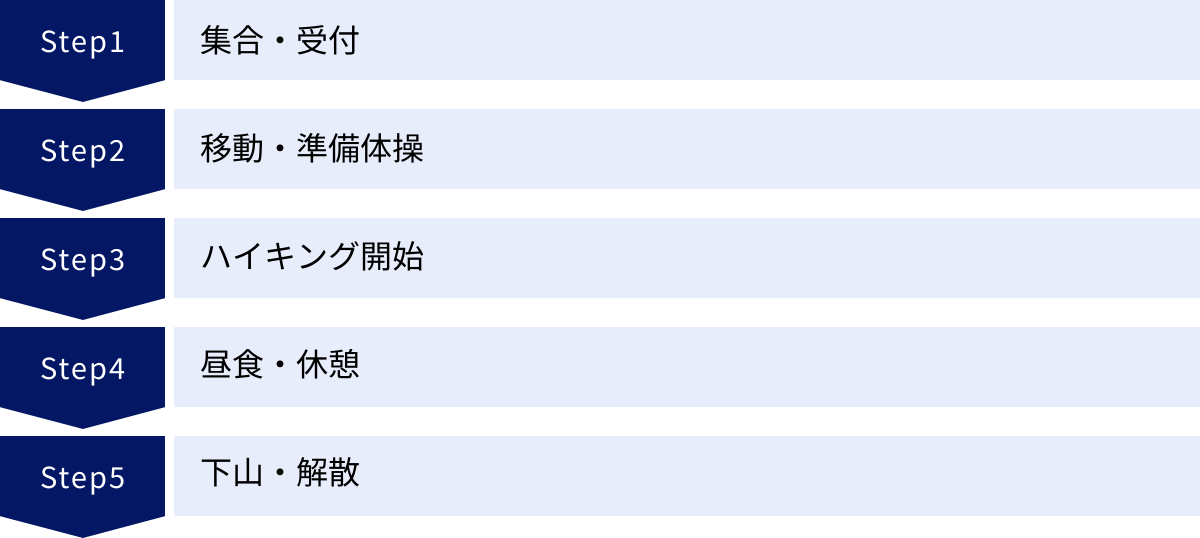

ハイキングツアー当日の流れ

初めてツアーに参加する際は、一日がどのように進むのか分からず不安に思うかもしれません。ここでは、一般的な日帰りバスツアーを例に、当日の流れをシミュレーションしてみましょう。

集合・受付

指定された集合時間に、集合場所(例:新宿駅西口など)へ向かいます。時間に余裕を持って、15分前には到着しておくのがマナーです。カラフルなウェアを着た人が集まっているので、場所はすぐに見つかるでしょう。受付で名前を告げ、バスの座席番号や資料を受け取ります。バスに乗車したら、指定された席に着席します。

移動・準備体操

バスが出発すると、添乗員やガイドから本日のスケジュールの説明や注意事項のアナウンスがあります。移動時間は1〜2時間程度かかることが多く、この間にトイレ休憩を挟むのが一般的です。目的地(登山口)に到着したら、バスを降りてトイレを済ませ、装備の最終チェックを行います。その後、ガイドの指導のもと、全員で準備体操をします。ここで体をしっかりほぐしておくことが、ケガの予防につながります。

ハイキング開始

いよいよハイキングスタートです。ガイドを先頭に、参加者が一列になって歩き始めます。最初はゆっくりとしたペースで体を慣らしていきます。ガイドはコースの見どころや自然について解説してくれたり、歩き方のアドバイスをしてくれたりします。50分歩いて10分休憩、といったサイクルで進むのが一般的です。

昼食・休憩

コースの中間地点や、景色の良い広場などで昼食休憩を取ります。時間は30分〜1時間程度です。お弁当付きのツアーもあれば、各自で持参する場合もあります。この時間に他の参加者と交流するのも楽しみの一つです。食後は体を冷やさないように、すぐに上着を羽織りましょう。

下山・解散

昼食後、ハイキングを再開し、下山を開始します。下りは膝に負担がかかりやすく、転倒しやすいので、より慎重に歩きましょう。予定時刻に登山口へ戻ってきたら、軽い整理体操をしてクールダウンします。ツアーによっては、この後近くの温泉施設に立ち寄って汗を流すこともあります。温泉でリフレッシュした後、再びバスに乗り込み、集合場所へと向かいます。バスが集合場所に到着したら、解散となります。

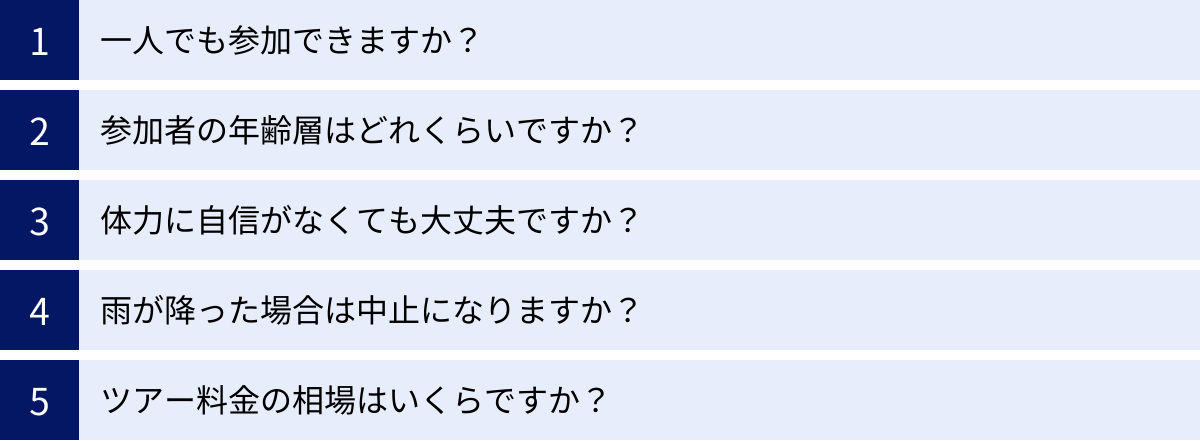

ハイキングツアーに関するよくある質問

最後に、ハイキングツアーに関して初心者が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

一人でも参加できますか?

はい、全く問題ありません。むしろ、一人で参加する人は非常に多いです。 多くのツアー会社が「おひとり様歓迎」を掲げており、実際に参加者の半数以上が一人参加というツアーも珍しくありません。周りも同じように一人で来ている人が多いので、気兼ねなく楽しめますし、新しい友人を作る良いきっかけにもなります。

参加者の年齢層はどれくらいですか?

ツアーの内容や催行会社によって様々ですが、日帰りの初心者向けツアーでは40代〜60代が中心となることが多いです。ただし、YAMAPのイベントや若者向けの企画では20代〜30代が中心になることもありますし、読売旅行のようにシニア層に人気のツアーもあります。幅広い年代の人が参加しているので、年齢を気にする必要はほとんどありません。

体力に自信がなくても大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。そのためにも、必ず「初心者向け」や「入門レベル」と明記されたツアーを選びましょう。 これらのツアーは、歩行時間が短く、高低差の少ないコースが選ばれており、体力に自信のない人でも無理なく歩けるように設計されています。ガイドがペース配分をしてくれるので、自分のペースが分からなくても安心です。不安な場合は、予約時に旅行会社に相談してみるのも良いでしょう。

雨が降った場合は中止になりますか?

小雨程度であれば、決行されるのが一般的です。 そのためにも、質の良いレインウェアは必須の装備となります。ただし、大雨や強風、雷などの警報が出ている場合や、台風が接近している場合など、安全なハイキングが困難だと判断された場合は、ツアーが中止またはコース変更になることがあります。中止の判断は、前日または当日の朝に下され、連絡網を通じて参加者に通知されます。中止の際の規定(返金など)は、旅行会社の約款に定められているので、事前に確認しておきましょう。

ツアー料金の相場はいくらですか?

関東近郊の日帰りバスツアーの場合、料金の相場は1万円〜1万5千円程度です。行き先やコース内容、昼食の有無、温泉入浴の有無などによって料金は変動します。現地集合・現地解散のツアーであれば、ガイド料と保険料のみで5,000円〜8,000円程度と、より安価に参加できる場合があります。料金を比較する際は、前述の通り、含まれるサービス内容をしっかり確認することが大切です。

まとめ

関東近郊には、初心者でも安心して楽しめる魅力的なハイキングコースと、それをサポートしてくれる素晴らしいツアーが数多く存在します。

本記事で解説した内容をまとめます。

- ハイキングツアーは、移動・ガイド・安全がセットになった初心者にとって最適なサービス

- ツアー選びは、①レベル、②エリア、③料金、④会社、⑤参加形態の5つのポイントで

- 準備の鍵は「レイヤリング」という重ね着と、必須の持ち物リストの確認

- 一人参加や体力への不安は、初心者向けツアーを選ぶことで解消できる

ハイキングは、難しい技術や高価な道具がなくても始められる、最も手軽なアウトドアアクティビティの一つです。自然の中に身を置き、自分の足で一歩一歩進むことで得られる達成感や爽快感は、日常のストレスを忘れさせてくれる特別な体験となるでしょう。

この記事を読んで「少しやってみたいかも」と感じたら、それは新しい世界への第一歩です。まずは気軽に一つのツアーに申し込んで、自然の中を歩く楽しさを体感することから始めてみませんか。 きっと、あなたの週末がより豊かでアクティブなものに変わるはずです。