2024年、日本の観光市場は大きな転換期を迎えています。円安を追い風に、訪日外国人旅行者(インバウンド)の数は急速に回復し、コロナ禍以前を上回る勢いを見せています。この歴史的なチャンスを掴むためには、企業や地域が一体となって効果的な「インバウンド対策」を講じることが不可欠です。

しかし、「何から始めれば良いのか分からない」「多言語対応やキャッシュレス化のハードルが高い」といった課題を抱える事業者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、インバウンド対策の基本から、今すぐ実践できる具体的な7つの施策、さらには活用可能な補助金や便利なツールまで、網羅的に解説します。訪日客を惹きつけ、ビジネスチャンスを最大化するための具体的なノウハウを、約20,000字のボリュームで詳しくお届けします。この記事を読めば、あなたのビジネスに最適なインバウンド戦略を描くための、確かなヒントが見つかるはずです。

目次

インバウンド対策とは

インバウンド対策という言葉を耳にする機会は増えましたが、その正確な意味や、なぜ今それほどまでに注目されているのかを深く理解することは、効果的な戦略を立てる上での第一歩です。この章では、インバウンドの基本的な定義から、関連用語との違いまでを丁寧に解説し、対策の全体像を掴むための基礎知識を固めていきます。

インバウンドの基本的な意味

「インバウンド(inbound)」とは、もともと「内側へ向かう」「到着する」といった意味を持つ英語です。この言葉が旅行・観光業界で使われる場合、「外国から自国へやってくる旅行」、すなわち「訪日外国人旅行」を指します。

もう少し具体的に言うと、インバウンドは単に外国人が日本を訪れるという行為そのものだけを指すのではありません。そこには、彼らが日本滞在中に行う宿泊、飲食、交通機関の利用、ショッピング、観光体験といった一連の消費活動や、日本人との文化交流までが含まれます。したがって、「インバウンド市場」や「インバウンド需要」という言葉は、これら訪日外国人旅行者がもたらす経済的・文化的な影響の総体を意味しているのです。

このインバウンドという概念を理解する上で、いくつかの関連用語も押さえておくと便利です。

- インバウンド観光: 訪日外国人旅行者向けの観光のこと。彼らのニーズや文化背景を考慮した観光コンテンツやサービスの提供が求められます。

- インバウンド消費: 訪日外国人旅行者が日本国内で行う消費活動全般を指します。2019年には約4.8兆円に達し、日本の経済において非常に重要な要素となっています。(参照:観光庁「訪日外国人消費動向調査」)

- インバウンド需要: 訪日外国人旅行者によって生み出される、商品やサービスに対する需要のこと。この需要を取り込むことが、インバウンド対策の直接的な目的となります。

ビジネスの文脈では、「インバウンドマーケティング」という言葉も存在します。これは、Webサイトやブログ、SNSなどで有益な情報を提供し、顧客側から自社を見つけてもらう(内側へ引き込む)マーケティング手法を指します。観光におけるインバウンドとは意味合いが異なりますが、「外から内へ」という方向性の概念は共通しています。この記事で扱う「インバウンド」は、主に観光分野における訪日外国人旅行を指すものとして読み進めてください。

アウトバウンドとの違い

インバウンドをより深く理解するためには、その対義語である「アウトバウンド(outbound)」との違いを明確にすることが有効です。アウトバウンドは「外側へ向かう」「出発する」という意味を持ち、旅行・観光業界では「自国から外国へ出かける旅行」、すなわち「日本人による海外旅行」を指します。

両者の違いを整理すると、以下のようになります。

| 項目 | インバウンド (Inbound) | アウトバウンド (Outbound) |

|---|---|---|

| 旅行の方向 | 外国 → 自国(日本) | 自国(日本) → 外国 |

| 旅行者の国籍 | 外国人 | 日本人 |

| 視点 | 日本国内の事業者や地域(受け入れる側) | 日本人の旅行者(出かける側) |

| お金の流れ | 外貨が日本国内で消費される(外貨獲得) | 日本円が海外で消費される(外貨流出) |

| 主な対策・関心事 | 多言語対応、Wi-Fi整備、文化体験の提供など | 航空券の手配、海外旅行保険、現地の治安情報など |

このように、インバウンドとアウトバウンドは、旅行者の流れとお金の流れが正反対のベクトルを向いています。インバウンド対策とは、海外から日本へ向かう人の流れを促進し、彼らが日本国内でお金を使ってくれるようにするための、受け入れ側(事業者や地域)の取り組みの総称なのです。

また、これら二つに加えて「ドメスティック(domestic)」という概念も存在します。これは「国内の」という意味で、日本人による国内旅行を指します。日本の観光市場は、このインバウンド、アウトバウンド、そしてドメスティックの三つの要素で構成されています。

これまで日本の観光産業は、主にドメスティック市場、つまり国内旅行者によって支えられてきました。しかし、少子高齢化による国内の旅行人口の減少が見込まれる中、持続的な成長を遂げるためには、世界中から人々を呼び込むインバウンド市場の開拓が不可欠となっています。これが、国を挙げてインバウンド対策が推進されている大きな理由の一つです。インバウンドとアウトバウンドの違いを理解することは、自社のビジネスがどちらの市場をターゲットにしているのかを明確にし、より効果的な戦略を立てるための基礎となります。

なぜ今インバウンド対策が重要なのか

インバウンド対策の重要性は、単なる流行り言葉ではなく、日本の未来を左右するほどの大きな可能性を秘めています。コロナ禍を経て、世界の人の流れが再び活発化した今、インバウンド市場はかつてないほどの注目を集めています。この章では、最新のデータや社会的な背景を基に、なぜ今、インバウンド対策に取り組むべきなのか、その理由を多角的に掘り下げていきます。

日本のインバウンドの現状と今後の見通し

日本のインバウンド市場は、劇的な回復と成長のフェーズにあります。その現状を正確に把握することが、対策の重要性を理解する鍵となります。

日本政府観光局(JNTO)の発表によると、2024年5月の訪日外客数は304万100人となり、3ヶ月連続で300万人を超える結果となりました。これは、新型コロナウイルス感染症拡大前の2019年同月比で9.6%増となり、単月としては過去最高の5月の訪日客数を記録しています。(参照:日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数(2024年5月推計値)」)

この力強い回復の背景には、いくつかの要因が挙げられます。

第一に、歴史的な円安です。外国人旅行者にとって、日本での滞在費や買い物が自国通貨建てで非常に割安になっており、これが強力なインセンティブとして作用しています。

第二に、航空便の回復や増便が進んでいることです。特に、韓国、台湾、香港といった東アジア市場からの回復が著しく、全体の数字を牽引しています。

第三に、長らく海外旅行が制限されていたことによる「リベンジ消費」ならぬ「リベンジ旅行」の需要が顕在化していることも見逃せません。

政府もこの追い風を捉え、観光立国の復活に向けて高い目標を掲げています。2023年3月に閣議決定された「観光立国推進基本計画」では、以下の目標が示されました。

- 訪日外国人旅行者数: 2019年水準(3,188万人)超え

- 訪日外国人旅行消費額: 早期に5兆円を達成

- 訪日外国人旅行者数(持続可能な形での目標): 2019年比でドイツ(4,856万人)超え

- 訪日外国人旅行消費額単価: 2019年水準(15.9万円)から20万円へ増加

- 地方部での外国人延べ宿泊者数: 2019年水準(4,989万人泊)から8,000万人泊へ増加

(参照:観光庁「観光立国推進基本計画」)

これらの目標は、単にコロナ禍以前に戻すだけでなく、インバウンド市場を質・量ともにさらに高いレベルへ引き上げようという政府の強い意志の表れです。今後の見通しとしても、アジア新興国の経済成長に伴う中間層の拡大や、欧米豪からの成熟した旅行者の増加により、インバウンド市場は中長期的に成長を続けると予測されています。 この巨大な成長市場の波に乗るか、乗り遅れるか。今、インバウンド対策に取り組むかどうかが、企業の将来を大きく左右するといっても過言ではありません。

インバウンドがもたらす経済効果

インバウンド対策の重要性を語る上で、その絶大な経済効果は避けて通れません。訪日外国人旅行者が日本国内でお金を使うことは、幅広い産業に潤いをもたらし、日本経済全体を活性化させる原動力となります。

インバウンドによる経済効果は、大きく分けて3つの段階で波及していきます。

- 直接効果: 訪日外国人旅行者が直接支払うお金によって生じる効果です。具体的には、航空運賃、宿泊費、飲食費、交通費、娯楽サービス費、ショッピング代などがこれにあたります。これらの支出は、航空会社、ホテル、レストラン、鉄道会社、小売店などの売上として直接計上されます。2023年の訪日外国人旅行消費額は、年間で5兆3,065億円に達し、過去最高額を記録しました。(参照:観光庁「訪日外国人消費動向調査」)この巨額の消費が、日本経済の基盤を支える大きな力となっています。

- 間接効果(一次波及効果): 直接効果によって売上が増加した企業が、事業活動のために行う仕入れや発注を通じて、他の産業へとお金が流れていく効果です。例えば、ホテルがリネン類をクリーニング業者に発注したり、レストランが地元の農家から食材を仕入れたり、小売店がメーカーから商品を仕入れたりすることがこれにあたります。これにより、観光とは直接関係がないように見える製造業、農業、卸売業など、非常に広範な産業に経済効果が波及します。

- 二次波及効果: 直接効果や間接効果によって所得が増えた企業の従業員が、その増えた所得を消費に回すことで、さらに別の経済活動が生まれる効果です。例えば、ホテルの従業員の給料が上がり、その従業員が近所のスーパーで買い物をしたり、外食をしたりすることで、地域経済がさらに潤います。

このように、インバウンド消費は、一人の旅行者の支出が連鎖的に社会全体へと広がり、経済を循環させる「乗数効果」を生み出します。これは、特定の観光関連産業だけでなく、日本経済全体の底上げに貢献する、非常に価値のある需要なのです。

地方創生への貢献

インバウンド対策の重要性は、経済効果だけに留まりません。特に、人口減少や高齢化、産業の衰退といった課題を抱える地方にとって、インバウンドは「救世主」ともなり得る存在です。

これまで、外国人旅行者の多くは東京〜京都〜大阪を結ぶ「ゴールデンルート」に集中する傾向がありました。しかし近年、旅行者のニーズは多様化し、よりディープな日本を体験したい、まだ知られていない美しい場所を訪れたいという旅行者が増えています。地方に眠る豊かな自然、伝統文化、新鮮な食、そして温かい人々との交流は、彼らにとって非常に魅力的な観光資源となり得るのです。

インバウンドが地方創生に貢献する具体的な側面は以下の通りです。

- 新たな雇用の創出: 観光客が増えることで、宿泊施設、飲食店、ガイド、体験プログラムのインストラクターなど、新たな雇用が生まれます。若者が地元に残り、あるいは都市部から移住してくるきっかけにもなります。

- 地域経済の活性化: 観光客が地元の特産品を購入したり、地域の飲食店を利用したりすることで、地域内にお金が落ちます。これは、商店街の活性化や、伝統産業の維持・継承にも繋がります。

- 交流人口の増加: 多くの人が地域を訪れることで、地域に活気が生まれます。外部からの新しい視点や価値観が地域住民を刺激し、新たなまちづくりのアイデアが生まれることも期待できます。

- 地域の魅力の再発見とシビックプライドの醸成: インバウンド対策に取り組む過程で、地域住民が自らの地域の歴史や文化、自然の価値を再認識するきっかけになります。外国人観光客から「素晴らしい」と評価されることで、地域への愛着や誇り(シビックプライド)が育まれます。

政府も「地方誘客」を重要政策として掲げており、地方への送客を強化するための様々な支援策を打ち出しています。 この流れに乗り、地域の隠れた魅力を磨き上げて発信することで、地方はインバウンドという新たな成長エンジンを手に入れることができるのです。

国際的な相互理解の促進

経済的な側面や地方創生に加え、インバウンドは文化的な側面においても非常に重要な役割を果たします。それは、国際的な相互理解を促進し、日本のソフトパワーを高めるという役割です。

観光は「平和のための産業」とも言われます。異なる文化背景を持つ人々が直接顔を合わせ、交流することは、メディアを通じて得られる断片的な情報だけでは決して得られない、生きた理解を生み出します。

- 日本への理解深化: 訪日外国人旅行者は、日本の美しい景観や美味しい食事だけでなく、日本人の礼儀正しさ、街の清潔さ、交通機関の正確さといった社会のありように直接触れます。これにより、日本という国や日本人に対する好意的なイメージや深い理解が形成されます。

- 日本人側の国際感覚の醸成: 地域住民が外国人観光客と接する機会が増えることで、多様な文化や価値観、宗教、ライフスタイルに触れることになります。これは、固定観念を乗り越え、グローバルな視点を養う貴重な機会となります。子どもたちにとっては、生きた国際教育の場ともなるでしょう。

- 日本の「ファン」の創出: 日本で素晴らしい体験をした旅行者は、帰国後、その感動を家族や友人に伝え、SNSで発信してくれます。彼らは日本の「民間外交官」となり、草の根レベルで日本の魅力を世界に広めてくれる存在になります。こうした日本のファンが増えることは、長期的に見て、日本の国際社会におけるプレゼンスやブランドイメージの向上に大きく貢献します。

このように、インバウンド対策は単なる経済活動ではなく、世界の人々と心を通わせ、平和で豊かな国際社会を築くための一助となる、意義深い取り組みなのです。経済、社会、文化の各側面で多大なメリットをもたらすインバウンドは、まさに日本の未来を切り拓く鍵であり、だからこそ今、真剣に取り組むべき重要な課題と言えるでしょう。

インバウンド対策で解決すべき3つの課題

インバウンド市場の巨大なポテンシャルを最大限に引き出すためには、訪日外国人旅行者が日本で快適に過ごせる「受け入れ環境」の整備が不可欠です。しかし、多くの事業者や地域が、いくつかの共通した課題に直面しています。ここでは、インバウンド対策を進める上で特に重要となる「3つの壁」を挙げ、その具体的な内容と解決の方向性について詳しく解説します。

① 多言語への対応

訪日外国人旅行者が日本で最初に、そして最も頻繁に直面する障壁が「言葉の壁」です。どんなに素晴らしい商品やサービスがあっても、その魅力が言葉のせいで伝わらなければ、機会損失に繋がってしまいます。多言語対応は、インバウンド対策の基本中の基本であり、顧客満足度を左右する最も重要な要素の一つです。

多言語対応が求められる場面は、実に多岐にわたります。

- 情報収集の段階(旅行前): WebサイトやSNS、パンフレットなどが日本語のみの場合、そもそも旅行先の候補として認識すらされません。予約や問い合わせの段階で、外国語での対応ができなければ、その時点で顧客を逃してしまいます。

- 施設・店舗でのコミュニケーション: レストランでの注文、ホテルでのチェックイン、小売店での商品に関する質問など、対面でのコミュニケーションは必須です。スタッフが外国語を話せない、あるいはコミュニケーションをためらうことで、顧客は不安を感じ、満足なサービスを受けられなくなります。

- 案内表示・説明書き: 駅や観光施設内の案内表示、商品の説明、メニュー、利用上の注意書きなどが日本語だけでは、顧客は混乱し、時にはトラブルの原因にもなりかねません。特に、アレルギー情報や利用規約など、重要な情報は正確に伝える必要があります。

対応すべき言語は、世界共通語である英語が基本となりますが、それだけでは十分ではありません。 日本政府観光局(JNTO)の統計によれば、訪日客の多くは韓国、台湾、中国、香港といった東アジア圏から来ています。したがって、中国語(簡体字・繁体字)や韓国語への対応は、非常に高い効果が期待できます。 さらに、近年増加傾向にある東南アジア(タイ語、ベトナム語など)や欧米豪からの観光客をターゲットにする場合は、それぞれの言語に対応することが差別化に繋がります。

【課題解決の方向性】

言葉の壁を乗り越えるためには、テクノロジーと人的リソースの両面からのアプローチが有効です。

- 翻訳ツールの活用: スマートフォンアプリや専用の翻訳機を使えば、リアルタイムで音声翻訳やテキスト翻訳が可能です。完全に自然な会話は難しい場合もありますが、意思疎通の補助ツールとして非常に役立ちます。

- 多言語対応ツールの導入: メニューや案内表示を多言語化するサービスや、QRコードを読み込むと顧客のスマートフォンの言語で情報が表示されるシステムなど、専門のITツールを導入することで、効率的に多言語環境を整備できます。

- Webサイト・印刷物の多言語化: 自社のWebサイトやパンフレットを、主要なターゲット国の言語に翻訳します。この際、単なる機械翻訳ではなく、現地の文化や習慣を理解した上で自然な表現にローカライズすることが重要です。

- 指差し会話シートやピクトグラムの活用: よくある質問や注文をイラストと各言語で併記したシートを用意しておけば、言葉が通じなくてもスムーズなコミュニケーションが可能です。また、トイレやWi-Fi、禁煙などを表すピクトグラム(絵文字)は、言語を問わず直感的に意味が伝わるため、積極的に活用すべきです。

- 外国籍スタッフの採用・育成: 最も効果的な解決策の一つが、外国語が話せるスタッフを雇用することです。言語だけでなく、顧客の文化背景を理解した上でのきめ細やかな対応が期待できます。また、日本人スタッフ向けの語学研修や異文化理解研修を実施することも重要です。

② 無料Wi-Fiなど通信環境の整備

現代の旅行者にとって、スマートフォンは単なる電話機ではありません。地図アプリでのナビゲーション、SNSでのリアルタイムな情報発信、翻訳アプリの使用、レストランや観光スポットの検索、そして母国の家族や友人との連絡など、旅のあらゆる場面で不可欠なライフラインとなっています。そのため、快適なインターネット接続環境、特に無料で利用できる公衆無線LAN(無料Wi-Fi)の整備は、極めて重要なインバウンド対策となります。

観光庁が実施した調査でも、「旅行中困ったこと」として「無料公衆無線LAN環境」を挙げる訪日外国人旅行者は常に上位にランクインしており、日本の通信環境が海外の主要都市に比べてまだ十分ではないという課題が浮き彫りになっています。(参照:観光庁「訪日外国人旅行者の受入環境整備に関するアンケート」)

無料Wi-Fiが整備されていない、あるいは接続が不安定である場合、旅行者は以下のような不便を感じます。

- 情報収集の困難: 行きたい場所への行き方が分からない、営業時間を調べられない、口コミを参考にできないなど、行動が大きく制限されます。

- コミュニケーションの阻害: 翻訳アプリが使えないため、店員との意思疎通が難しくなります。また、SNSで旅の感動をその場でシェアすることもできません。

- 不安感の増大: 災害時や緊急時に必要な情報を得られなかったり、家族と連絡が取れなくなったりするのではないかという不安に繋がります。

事業者側から見れば、無料Wi-Fiの提供は、単なるおもてなしに留まらず、強力な集客ツールとなり得ます。

「Free Wi-Fi Available」のステッカーは、お店選びに迷っている外国人観光客を呼び込む強力なサインになります。また、利用者がWi-Fiに接続する際に表示されるポータルサイトで、お店のおすすめメニューやクーポンを宣伝することも可能です。さらに、利用者がその場で撮影した写真や感想をSNSに投稿してくれれば、それは世界中に拡散される無料の宣伝広告となるのです。

【課題解決の方向性】

通信環境の課題を解決するためには、施設ごとの取り組みと、地域全体での連携が求められます。

- 店舗・施設へのWi-Fi導入: 飲食店、小売店、宿泊施設、観光施設などが、個別に無料Wi-Fiアクセスポイントを設置します。近年は、通信事業者などが提供する法人向けのWi-Fiサービスが多数あり、比較的低コストで、セキュリティ対策が施された安全な環境を導入できます。

- セキュリティ対策の徹底: 誰でも使える無料Wi-Fiは、悪意のある第三者による通信の傍受(盗聴)などのリスクも伴います。通信の暗号化(WPA2/WPA3など)を行う、利用規約を明示して同意を得る、認証(メールアドレス登録やSNSアカウント連携など)を求めるなど、利用者が安心して使えるようなセキュリティ対策を講じることが不可欠です。

- 地域連携でのWi-Fi整備: 商店街や観光地全体で共通のSSID(Wi-Fiのネットワーク名)を持つ「エリアWi-Fi」を整備することで、利用者は一度接続すればエリア内を移動してもシームレスにインターネットを利用できます。これにより、地域全体の利便性と魅力が向上します。

- 代替手段の情報提供: Wi-Fi整備と並行して、プリペイドSIMカードやeSIMの販売場所、レンタルWi-Fiルーターのサービスカウンターなどを案内することも、親切な対応と言えます。

③ キャッシュレス決済の導入

日本では依然として現金決済が根強い文化を持っていますが、世界的に見るとキャッシュレス化は急速に進展しています。特に、クレジットカード社会である欧米諸国や、QRコード決済が生活の隅々まで浸透している中国などからの旅行者にとって、現金しか使えない店舗は非常に不便であり、買い物を諦めてしまう原因にもなります。

訪日外国人旅行者が直面する決済の課題は様々です。

- 両替の手間と手数料: 空港や銀行で自国通貨を日本円に両替する必要があり、手間と手数料がかかります。また、一度に多額の現金を両替すると、盗難や紛失のリスクも高まります。

- ATMの利用制限: 海外発行のカードが使えるATMが限られており、いざ現金が必要になった時に引き出せないケースがあります。

- 高額商品の購入機会損失: 特にブランド品や家電製品など、高額な商品を現金で持ち歩くのは現実的ではありません。クレジットカードが使えなければ、高単価の販売機会を逃すことになります。

- 利用可能な決済手段のミスマッチ: 一口にキャッシュレスと言っても、国や地域によって主流となる決済手段は異なります。例えば、欧米ではVisaやMastercardといった国際ブランドのクレジットカードが主流ですが、中国ではAlipay(支付宝)やWeChat Pay(微信支付)が圧倒的なシェアを誇ります。これらの多様な決済手段に対応できていないと、顧客を取りこぼしてしまいます。

事業者にとって、キャッシュレス決済の導入は、こうした機会損失を防ぐだけでなく、多くのメリットをもたらします。

- 会計業務の効率化: 現金の受け渡しや数え間違いがなくなり、レジ締め作業の負担も軽減されます。会計がスピーディーになることで、行列の緩和や顧客回転率の向上にも繋がります。

- 衛生面の向上: スタッフが現金に直接触れる機会が減るため、衛生的な店舗環境を保ちやすくなります。

- インバウンド客の消費単価向上: 現金の手持ちを気にする必要がなくなるため、ついで買いや高額商品の購入に繋がりやすく、客単価の向上が期待できます。

- データ活用: 決済データを分析することで、顧客の購買動向(どの国の顧客が、いつ、何を、いくら購入したか)を把握し、マーケティング戦略に活かすことができます。

【課題解決の方向性】

キャッシュレス決済への対応は、もはや選択ではなく必須の取り組みです。

- クレジットカード決済の導入: まずは、Visa、Mastercard、American Expressといった主要な国際ブランドのクレジットカードに対応することが基本です。決済代行会社と契約し、専用の決済端末を導入します。

- QRコード決済への対応: 特に中国人観光客をターゲットにする場合は、AlipayとWeChat Payへの対応が不可欠です。日本のPayPayやLINE Payなども、アジア圏のいくつかのQRコード決済と提携している場合があります。

- マルチ決済サービスの活用: 複数のクレジットカードブランドやQRコード決済、電子マネーに、一つの端末・一つの契約で対応できる「マルチ決済サービス」を導入するのが最も効率的です。これにより、導入の手間やコストを抑えつつ、多様なニーズに応えることができます。

- 導入コストと手数料の検討: 導入には初期費用(端末代など)や決済手数料、月額利用料などがかかります。各決済代行会社の料金体系を比較検討し、自社の売上規模や業態に合ったサービスを選ぶことが重要です。後述する補助金などを活用して、導入コストを抑えることも可能です。

- 利用可能な決済手段の明示: 店舗の入口やレジ周りに、利用可能なクレジットカードやQRコード決済のロゴマークをステッカーなどで分かりやすく表示しましょう。これが、入店を促すサインになります。

これらの「言葉」「通信」「決済」という3つの大きな課題を乗り越えることが、訪日外国人旅行者をスムーズに受け入れ、彼らの満足度を高め、リピーターやファンになってもらうための第一歩となるのです。

【2024年版】すぐにできるインバウンド対策7選

インバウンド市場の重要性や課題を理解したところで、次はいよいよ具体的なアクションプランです。ここでは、多額の投資をせずとも、今日からでも始められる効果的なインバウンド対策を7つ厳選してご紹介します。自社の状況に合わせて、できそうなものから取り入れてみましょう。

① SNSやWebサイトでの情報発信の強化

現代の旅行者は、旅マエ(旅行前)の情報収集をインターネット、特にSNSやWebサイトに大きく依存しています。あなたのビジネスがオンライン上で見つけられなければ、それは存在しないのと同じです。デジタルツールを駆使した情報発信は、コストを抑えつつ世界中の潜在顧客にアプローチできる、最も強力なインバウンド対策の一つです。

- ターゲット国に合わせたSNSの活用:

- 世界的に利用者が多いのはInstagram、Facebook、TikTokです。美しい写真や短い動画で視覚的に魅力を伝えるのに適しており、特に欧米豪や東南アジアからの旅行者へのアピールに効果的です。

- 一方で、中国からの旅行者をターゲットにする場合、これらのSNSは利用が制限されているため効果は限定的です。代わりに、中国最大のSNSであるWeibo(微博)や、メッセージングアプリにSNS機能が融合したWeChat(微信)、動画共有プラットフォームのDouyin(抖音、TikTokの中国版)、生活情報口コミアプリのRED(小紅書)などを活用する必要があります。

- 投稿する際は、単に日本語の投稿を翻訳するだけでなく、ターゲット国の文化やトレンドを意識した内容にすることが重要です。例えば、現地のインフルエンサーに商品やサービスを体験してもらい、その様子を発信してもらうのも有効な手法です(これは一般的な手法であり、特定の個人名を挙げるものではありません)。

- 多言語対応Webサイトの構築:

- 公式Webサイトは、あなたのビジネスの「顔」です。英語はもちろん、可能であれば中国語(繁体字・簡体字)、韓国語など、主要なターゲット市場の言語に対応させましょう。

- 重要なのは、単なる機械翻訳で終わらせないことです。不自然な翻訳はブランドイメージを損ないます。各言語のネイティブスピーカーが読んでも違和感のない、自然で魅力的な文章(コピーライティング)を心がけましょう。

- また、デザインや構成も現地の感覚に合わせる「ローカライゼーション」が求められます。例えば、欧米ではシンプルなデザインが好まれる一方、アジア圏では情報量の多いデザインが好まれる傾向があるなど、文化的な違いを考慮するとより効果的です。

- 外国人旅行者が求める情報(アクセス方法、営業時間、Wi-Fiの有無、利用可能な決済手段、アレルギー情報など)を分かりやすく掲載することも忘れてはいけません。

- オンライン予約システムの導入:

- どれだけ魅力的な情報を発信しても、予約方法が電話や日本語のフォームのみでは、多くの外国人旅行者は離脱してしまいます。24時間365日、世界中から予約を受け付けられる多言語対応のオンライン予約システムは必須のツールです。

- これにより、時差を気にすることなく予約が完結し、機会損失を大幅に減らすことができます。

② 免税手続きへの対応

外国人旅行者にとっての大きな魅力の一つが「免税(Tax-Free)」でのショッピングです。消費税(10%)が免除されることは、高額な商品やまとめ買いを検討している顧客にとって非常に強力なインセンティブとなります。免税店になることは、特に小売業にとって売上を大きく伸ばすチャンスです。

- 免税販売の仕組み:

- 免税販売を行うには、店舗の所在地を管轄する税務署長の許可を受ける必要があります。手続きは所定の申請書を提出するだけで、比較的簡単に行えます。

- 対象となるのは、日本に滞在して6ヶ月未満の非居住者(外国人旅行者や海外在住の日本人など)です。

- 対象品目は、家電やカバン、時計などの「一般物品」と、化粧品や食品、医薬品などの「消耗品」に分かれます。それぞれ、1日の合計購入金額が税抜5,000円以上の場合に免税の対象となります。

- 手続きは、購入時に購入者のパスポート情報を確認し、購入記録情報を作成して国税庁のシステムに電子的に送信することで完結します。

- 免税手続き代行サービスの活用:

- パスポート情報の読み取りや購入記録情報の作成・送信といった一連の手続きは、慣れないと煩雑に感じるかもしれません。

- そこで便利なのが、免税手続きを電子化・自動化してくれるシステムやサービスです。専用の端末やアプリを使えば、パスポートをスキャンするだけで必要な情報が自動入力され、手続きにかかる時間と手間を大幅に削減できます。

- これらのサービスを利用すれば、スタッフの負担を軽減し、ミスを防ぎながら、スムーズな免税対応が実現します。

免税店であることを示す「Japan. Tax-free Shop」のシンボルマークを店頭に掲示するだけで、外国人旅行者への強力なアピールになります。

③ 魅力的な体験コンテンツ(コト消費)の提供

近年の旅行トレンドは、ブランド品などを買う「モノ消費」から、その土地ならではの体験や経験を重視する「コト消費」へと大きくシフトしています。訪日外国人旅行者も、単に有名な観光地を巡るだけでなく、日本文化に深く触れたり、地元の人々と交流したりといった、そこでしかできないユニークな体験を求めています。

- 日本文化体験:

- 着物や浴衣のレンタルと着付け体験、茶道、書道、華道、武道(空手、柔道など)といった伝統文化は、外国人にとって非常に魅力的です。本格的なものでなくても、気軽に楽しめるショートプログラムを用意すると良いでしょう。

- 食文化体験:

- ただ美味しいものを食べるだけでなく、作る過程に参加したいというニーズが高まっています。寿司握り体験、そば・うどん打ち体験、和菓子作り体験、酒蔵での日本酒テイスティングや蔵見学などは非常に人気があります。

- 地域性を活かした体験:

- 都市部でなくても、地方ならではの資源を活かした体験コンテンツは開発可能です。例えば、農家での収穫体験、漁師との漁業体験、伝統工芸(陶芸、染物など)の制作体験、雪国でのスノーシューハイキングなど、地域の日常が特別な体験になります。

重要なのは、自社のビジネスや地域の強みを活かしたオリジナルの体験を企画することです。飲食店であれば料理教室を、工芸品店であれば制作ワークショップを、農家であれば農業体験を、というように、本業と結びつけることで、付加価値の高いサービスを生み出せます。企画した体験コンテンツは、海外のOTA(Online Travel Agent、オンライン旅行会社)や体験予約サイトに登録することで、世界中の旅行者に販売できます。

④ 外国人材の採用と育成

言葉や文化の壁を乗り越える最も直接的で効果的な方法が、外国籍のスタッフを採用・育成することです。彼らは、単なる通訳としてだけでなく、多様な視点をビジネスにもたらしてくれる貴重な戦力となります。

- 多言語対応と異文化理解の深化:

- 母国語で顧客とコミュニケーションが取れるスタッフがいることは、何よりの安心感に繋がります。微妙なニュアンスや文化的な背景を理解した上でのきめ細やかな接客は、顧客満足度を飛躍的に高めます。

- 新たな商品・サービスの開発:

- 「自国の旅行者には、こういうサービスが喜ばれる」「この商品は、もっとこう見せた方が魅力的に映る」といった、日本人だけでは気づきにくい視点からのアイデアは、商品開発やマーケティング戦略において非常に価値があります。

- 日本人スタッフへの好影響:

- 外国籍のスタッフと共に働くことで、日本人スタッフの語学学習へのモチベーションが高まったり、異文化への理解が自然と深まったりする効果も期待できます。組織全体のグローバル化を促進します。

採用にあたっては、在留資格(ビザ)の種類や就労条件などを正しく理解する必要があります。地域のハローワークや外国人雇用サービスセンター、人材紹介会社などに相談してみましょう。また、採用だけでなく、日本人スタッフ向けの語学研修や、外国人観光客の文化・習慣を学ぶ研修を実施することも、組織全体の受け入れ能力を高める上で重要です。

⑤ 地域の隠れた魅力の再発見と発信

インバウンド対策は、一企業だけで完結するものではありません。特に地方においては、地域全体で連携し、「面」として魅力を高めていく視点が不可欠です。あなたの地域に眠る、まだ知られていない魅力を掘り起こし、ストーリーとして発信していきましょう。

- 地元目線での魅力の棚卸し:

- 地元の人々にとっては当たり前の風景、日常の暮らし、昔から続く祭りや食文化が、外国人旅行者にとっては新鮮でユニークな魅力に映ることが多々あります。

- 地域の歴史や伝説、産業の成り立ち、特徴的な景観などを改めて調査し、観光資源としてリストアップしてみましょう。地域の商工会や観光協会、郷土史家などと協力するのも良い方法です。

- ストーリーテリング:

- 単に「きれいな景色」や「美味しい食べ物」がある、と紹介するだけでは響きません。その背景にある物語、例えば「この料理は、かつてこの地域を治めた武将が好んだと言われている」「この祭りは、豊漁を願う村人たちの祈りから始まった」といったストーリーを添えることで、魅力は格段に深まります。

- 地域連携でのプロモーション:

- 地域の飲食店、宿泊施設、小売店、交通事業者が連携し、共通のテーマで周遊マップを作成したり、セットになったクーポンを発行したりすることで、観光客の滞在時間を延ばし、地域内での消費を促進できます。

⑥ ターゲット国に合わせたニーズへの対応

「外国人」と一括りにせず、国や地域ごとの文化、宗教、ライフスタイルの違いを理解し、それぞれに合わせたきめ細やかな対応をすることが、リピーターを掴む鍵となります。

- 食事への配慮:

- イスラム教徒(ムスリム)の旅行者向けに、豚肉やアルコールを使用しないハラール対応のメニューを用意したり、礼拝用のスペースを提供したりすることは、近年急速に重要性が高まっています。

- また、健康志向や信条から、ベジタリアンやヴィーガンの食事を求める旅行者も増えています。野菜だけで作られたメニューの選択肢を用意しておくと喜ばれます。

- 嗜好や行動パターンの違い:

- 欧米豪の旅行者は、比較的長い休暇を取得し、一つの場所に長期滞在しながら自然や文化を深く体験する傾向があります。トレッキングコースの情報提供や、キッチン付きの宿泊施設などが好まれます。

- 東アジアの旅行者は、短い休暇で効率的に多くの場所を巡り、ショッピングやグルメを楽しむことを好む傾向があります。駅からのアクセスや、おすすめの買い物スポット情報などが重要になります。

- 情報収集と仮説検証:

- 観光庁やJNTOが公表している国別の市場調査レポートなどを参考に、ターゲットとする国の旅行者の特性を学びましょう。そして、実際に提供したサービスに対する顧客の反応を見て、「この国の人は、こういう点に喜んでくれるのか」という仮説検証を繰り返すことが重要です。

⑦ 誰もが快適に過ごせる受け入れ環境の整備

インバウンド対策は、健常な若者だけを対象にするものではありません。高齢者、障害のある方、乳幼児を連れた家族など、あらゆる人がストレスなく旅行を楽しめる「ユニバーサルツーリズム(アクセシブルツーリズム)」の視点を持つことが、これからの時代には不可欠です。

- 物理的なバリアフリー:

- 施設の入口の段差をなくす(スロープの設置)、エレベーターの設置、通路の幅を広く確保する、車椅子で利用できる多目的トイレを設置するといった物理的な改善です。

- 情報・コミュニケーションのバリアフリー:

- 文字だけでなく、直感的に意味が伝わるピクトグラム(絵文字)を案内表示に積極的に活用しましょう。

- ウェブサイトがスクリーンリーダー(音声読み上げソフト)に対応しているか、重要な情報を分かりやすい言葉(やさしい日本語)で伝えるといった配慮も重要です。

- 多様なニーズへの配慮:

- アレルギーを持つ人のために、メニューに主要なアレルゲンを表示する。

- 授乳やおむつ交換ができるベビールームを設置する。

誰もが快適に過ごせる環境は、外国人旅行者だけでなく、日本の高齢者や子育て世代にとっても利用しやすい環境です。インクルーシブ(包摂的)なおもてなしの心は、施設の評価を高め、より幅広い客層を呼び込むことに繋がります。

インバウンド対策を成功させる3つのポイント

インバウンド対策は、やみくもに施策を打てば成果が出るというものではありません。限られたリソースの中で最大限の効果を上げるためには、戦略的な視点が不可欠です。ここでは、数々の施策を成功に導くための土台となる、3つの重要なポイントを解説します。

① ターゲットにする国や顧客層を明確にする

インバウンド対策における最初の、そして最も重要なステップは、「誰に(Whom)」来てほしいのかを明確に定義することです。世界中には200近い国と地域があり、それぞれの文化、所得水準、旅行スタイルは全く異なります。すべての国、すべての人を満足させようとするアプローチは、結局誰の心にも響かない、特徴のない散漫なものになりがちです。

「選択と集中」こそが、成功への近道です。自社の強みと市場のニーズを掛け合わせ、最も効果的にアプローチできるターゲットを絞り込みましょう。

- 自社の強み(リソース)の分析:

- まずは、自分たちが持つ資産を客観的に棚卸しします。

- 立地: 空港からのアクセスは良いか? 豊かな自然に囲まれているか? 歴史的な街並みの中にあるか?

- 商品・サービス: 高級品を扱っているか? 日本ならではの伝統的な商品か? ユニークな体験を提供できるか?

- 人材: 英語が堪能なスタッフがいるか? 特定の国の文化に詳しいスタッフがいるか?

- これらの強みをリストアップすることで、どのような顧客層に響きやすいかが見えてきます。例えば、高級ブランド店であれば富裕層、自然体験プログラムを提供しているならアクティブな欧米豪の旅行者、といった具合です。

- 市場データの分析:

- 観光庁や日本政府観光局(JNTO)などが公表している統計データを活用し、どの国からの訪日客が多く、どのような消費傾向があるのかを把握します。

- 例えば、「訪日外国人消費動向調査」を見れば、国籍別の平均泊数、消費額の内訳(宿泊費、飲食費、買物代など)、満足した点などが詳細に分かります。

- 自社の強みと、データから見える市場のポテンシャルを照らし合わせることで、ターゲットとすべき国や地域がより具体的に見えてきます。

- ペルソナの設定:

- ターゲット層を絞り込んだら、さらに解像度を上げるために「ペルソナ」を設定することをおすすめします。ペルソナとは、ターゲット顧客を代表する架空の人物像のことです。

- 例:「台湾在住、30代女性、会社員。年に2回は海外旅行に行く。日本のコスメやスイーツが大好きで、SNS(InstagramやRED)で常に最新情報をチェックしている。旅行では、話題のカフェ巡りとドラッグストアでの買い物を楽しみたい。」

- このように具体的な人物像を描くことで、「この人なら、どんな情報発信を喜ぶだろうか?」「この人が快適に過ごすためには、どんなサービスが必要だろうか?」といったように、施策を考える際の判断基準が明確になります。Webサイトのデザインから、店内に置くべき商品、SNSで使うべきハッシュタグまで、すべての戦略がペルソナに向けて一貫性を持つようになります。

ターゲットを絞ることは、何かを捨てることでもあります。 しかし、その勇気が、結果として選んだターゲットからの熱烈な支持を得ることに繋がるのです。

② 計画・実行・評価・改善のサイクルを回す

インバウンド対策は、一度実施して終わりではありません。市場のトレンドや顧客のニーズは常に変化しており、それに合わせて戦略を柔軟に見直していく必要があります。ここで重要になるのが、ビジネスの基本であるPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を継続的に回していくことです。

- Plan(計画):

- 前述のターゲット設定に基づき、具体的な行動計画を立てます。

- 目標設定(KGI/KPI): 最終的なゴール(KGI: 重要目標達成指標)、例えば「外国人客の売上を前年比20%アップ」を決めます。そして、そのゴールを達成するための中間指標(KPI: 重要業績評価指標)を設定します。KPIの例としては、「Webサイトの英語ページへのアクセス数」「外国人客の平均客単価」「SNSのフォロワー数」「オンライン予約経由の外国人予約件数」などが挙げられます。数値で測れる目標を設定することが、後の評価(Check)を客観的に行うために不可欠です。

- 具体的な施策: 目標達成のために、何を、いつまでに、誰が、どのような予算で行うのかを具体的に計画します。「4月中にInstagramアカウントを開設し、週3回英語で投稿する」「6月までに多言語メニューを作成する」といったレベルまで落とし込みます。

- Do(実行):

- 計画に沿って、施策を実行します。現場で予期せぬ問題が起きることもありますが、まずは計画通りに進めてみることが重要です。

- Check(評価):

- 一定期間が経過したら、計画段階で設定したKPIがどの程度達成できたかを評価します。この評価は、勘や感覚ではなく、必ずデータに基づいて行います。

- POSデータ: 外国人客の購入日時、商品、金額などを分析します。免税手続きのデータも貴重な情報源です。

- Webサイトのアクセス解析: Google Analyticsなどのツールを使い、どの国から、どのページに、どれくらいのアクセスがあったかを分析します。

- SNSのインサイト分析: 投稿ごとの「いいね」数、コメント、シェア数、フォロワーの属性などを確認します。

- 顧客アンケート: 簡単なアンケートを実施し、満足度や改善点を直接ヒアリングするのも非常に有効です。

- Action(改善):

- 評価(Check)の結果を踏まえ、次の行動を決定します。

- 上手くいった施策: なぜ上手くいったのかを分析し、さらに伸ばすための方法(横展開や深掘り)を考えます。

- 上手くいかなかった施策: なぜ目標に届かなかったのか原因を分析し、やり方を変える(改善)、あるいはその施策を中止するといった判断を下します。

- そして、この改善策を次のPlan(計画)に反映させ、再びサイクルを回していきます。

この地道なPDCAサイクルの繰り返しこそが、インバウンド戦略を常に最適化し、持続的な成果を生み出すためのエンジンとなるのです。

③ 専門家や専門機関の知見を活用する

インバウンド対策は多岐にわたり、言語、マーケティング、IT、法律など、様々な専門知識が求められます。すべてを自社だけで賄おうとすると、膨大な時間と労力がかかり、結果的に中途半端になってしまう可能性もあります。時には、外部の専門家や専門機関の力を借りることも、賢明な戦略です。

- インバウンド専門のコンサルタント・マーケティング会社:

- 最新の市場動向や、様々な業種での成功・失敗事例に精通しています。客観的な視点から自社の課題を分析し、効果的な戦略立案から実行までをサポートしてくれます。ターゲット国に特化したプロモーションや、現地のインフルエンサーとのコネクションを持っている場合もあります。

- 地域の観光協会・DMO(観光地域づくり法人):

- DMO(Destination Management/Marketing Organization)とは、地域全体の観光戦略を策定し、関係者と連携しながらその魅力を高め、発信していく組織です。地域の観光に関するデータや知見が集約されており、個々の事業者が連携する際のハブとしての役割も担っています。セミナーや相談会を実施していることも多いので、積極的にコンタクトを取ってみましょう。

- 国や自治体の支援機関:

- 日本政府観光局(JNTO)や中小企業基盤整備機構(中小機構)、各都道府県の観光連盟などは、インバウンドに関する豊富な情報や支援プログラムを提供しています。ウェブサイトで公開されている各種調査レポートやガイドラインは、戦略を立てる上で非常に参考になります。

- 補助金申請の専門家:

- 後述する補助金や助成金の申請は、書類作成が煩雑で手間がかかる場合があります。行政書士や中小企業診断士など、補助金申請の支援を専門に行う専門家に相談することで、採択の可能性を高め、手続きの負担を軽減できます。

専門家を活用するには費用がかかる場合もありますが、自分たちで試行錯誤する時間やコストを考えれば、結果的に費用対効果が高くなるケースも少なくありません。 自分たちのコア業務に集中するためにも、餅は餅屋に任せるという発想を持つことが、成功への近道となるでしょう。

インバウンド対策に活用できる補助金・助成金

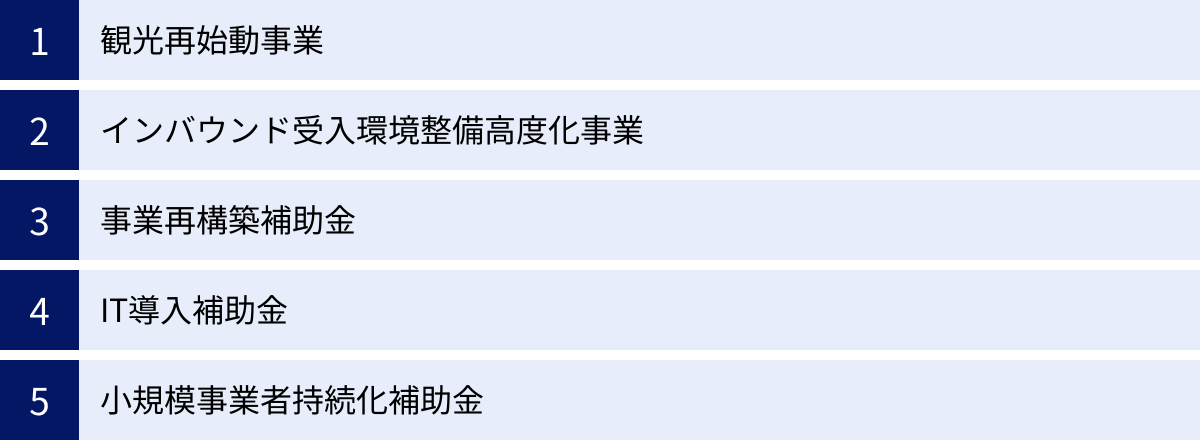

インバウンド対策の重要性は理解していても、多言語対応サイトの構築やキャッシュレス端末の導入、施設の改修などには初期投資が必要です。こうした費用負担を軽減し、事業者の取り組みを後押しするために、国や自治体は様々な補助金・助成金制度を用意しています。ここでは、インバウンド対策に活用しやすい代表的な制度を5つ紹介します。

【重要】補助金・助成金制度は、公募期間や要件、補助額などが年度によって変更されることが頻繁にあります。申請を検討する際は、必ず各制度の公式サイトで最新の公募要領を確認してください。

観光再始動事業

「観光再始動事業」は、観光庁が主導する、インバウンドの本格的な回復を目的とした補助金制度です。この事業の最大の特徴は、「特別な体験コンテンツ」や「イベント」の創出を支援することにあります。単なる受け入れ環境整備に留まらず、高付加価値で消費額拡大に繋がるような、質の高い観光体験づくりを後押しします。

- 目的: 訪日外国人旅行者の地方誘客や、一人当たりの消費額拡大を促進するため、地域に根差した特別な体験や、国際的なイベントの造成・支援を行う。

- 対象事業者(例): 地方公共団体、DMO(観光地域づくり法人)、民間事業者など(事業類型により異なる)。

- 対象経費(例):

- 体験コンテンツの開発費(専門家謝金、調査費など)

- イベント開催費(会場費、設営費、広報費など)

- 情報発信・プロモーション費用(Webサイト制作、動画制作、海外メディアへの広告出稿など)

- 多言語対応費用

- ポイント: ありきたりなものではなく、その地域でしかできない、新規性・独自性の高い取り組みが評価される傾向にあります。例えば、地域の伝統文化や自然を活かした特別なツアー、世界的な著名人を招いたイベントなどが想定されます。地域の複数の事業者が連携して申請することも可能です。

(参照:観光庁 公式サイト)

インバウンド受入環境整備高度化事業

こちらも観光庁が管轄する、インバウンド受け入れの基盤を強化するための補助金です。前述の「観光再始動事業」がソフト面(体験コンテンツ)に重点を置いているのに対し、こちらはハード面の整備に焦点を当てています。

- 目的: 訪日外国人旅行者がストレスなく快適に周遊できる環境を整備するため、宿泊施設、観光施設、交通機関などにおけるハード面の改善を支援する。

- 対象事業者(例): 宿泊事業者、観光施設の運営者、交通事業者、地方公共団体、DMOなど。

- 対象経費(例):

- 無料公衆無線LAN(Wi-Fi)の整備費用

- 案内表示やパンフレット、Webサイトなどの多言語化費用

- キャッシュレス決済端末の導入費用

- トイレの洋式化や機能向上(温水洗浄便座など)に関する費用

- 施設のバリアフリー化改修費用

- ポイント: 多くの事業者が直面する「言葉・通信・決済」の課題解決に直結する経費が幅広く対象となっているため、非常に活用しやすい補助金です。特に、トイレの洋式化は訪日客の満足度に大きく影響するポイントであり、重点的に支援されています。

(参照:観光庁 公式サイト)

事業再構築補助金

中小企業庁が実施する、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための大規模な補助金です。インバウンド対策に特化したものではありませんが、インバウンド需要の回復を契機とした新たな挑戦に活用できます。

- 目的: 新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、または事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する。

- 対象事業者: 一定の要件(売上高減少要件など)を満たす中小企業・中堅企業。

- 対象経費(例): 建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、広告宣伝・販売促進費など、事業拡大に繋がる幅広い経費が対象。

- ポイント: 公募回によって様々な類型(枠)が設けられており、「インバウンド需要の回復等を契機に、海外展開やインバウンド対応等の新市場開拓に取り組む事業者」を優遇する枠が設定される場合があります。 例えば、国内客向けだった旅館が、インバウンド富裕層向けの高級ヴィラに改修する、といった大規模な投資を伴う事業転換などに適しています。補助額が大きい分、事業計画の緻密さが求められます。

(参照:事業再構築補助金 公式サイト)

IT導入補助金

中小企業庁が実施する、中小企業・小規模事業者の生産性向上を目的とした補助金です。業務効率化や売上アップに繋がるITツールの導入費用の一部を補助してくれます。インバウンド対策に関連する多くのツールが対象となります。

- 目的: 事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費を一部補助することで、業務効率化・売上アップをサポートする。

- 対象事業者: 中小企業・小規模事業者など。

- 対象経費(例):

- 多言語対応の予約・顧客管理システム

- キャッシュレス決済機能を持つPOSレジシステム

- 多言語対応ECサイトの構築費用

- 会計、受発注、決済、ECなどの機能を連携させたソフトウェア

- ポイント: あらかじめ事務局に登録されたIT導入支援事業者とITツールの中から選んで申請するという仕組みが特徴です。自社だけで申請するのではなく、IT導入支援事業者とパートナーシップを組んで申請を進めます。インバウンド対応に直接的に貢献するツールが多く含まれており、デジタル化を進める上で非常に有効な補助金です。

(参照:IT導入補助金2024 公式サイト)

小規模事業者持続化補助金

こちらも中小企業庁の管轄で、特に小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。比較的補助額は少額ですが、その分、小規模な事業者が使いやすいように設計されています。

- 目的: 小規模事業者が、地域の商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、それに基づいて行う販路開拓等の取り組みを支援する。

- 対象事業者: 常時使用する従業員数が一定数(商業・サービス業では5人)以下の小規模事業者。

- 対象経費(例):

- インバウンド向けのチラシ・パンフレットの作成、発送費

- 多言語対応のWebサイトの制作・改修費

- 海外の旅行博覧会などへの出展費用

- 店舗の看板や内装の改修費用

- ポイント: 経営計画書を地域の商工会・商工会議所と一体となって作成する必要がある点が特徴です。専門家のアドバイスを受けながら計画を練ることができるため、事業を見直す良い機会にもなります。インバウンド対応のような新たな販路開拓は、この補助金の趣旨に合致しており、採択されやすいテーマの一つです。

(参照:全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金(一般形)ページなど)

これらの補助金を賢く活用することで、初期投資のハードルを下げ、より大胆で効果的なインバウンド対策に踏み出すことが可能になります。

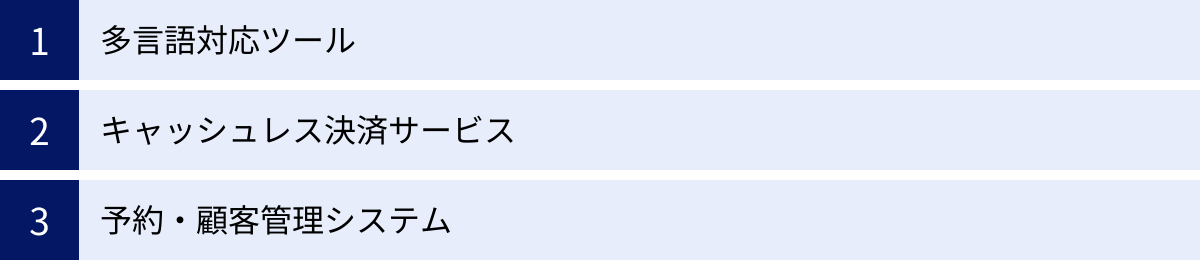

インバウンド対策に役立つツール・サービス

インバウンド対策を効率的かつ効果的に進めるためには、便利なツールやサービスを積極的に活用することが不可欠です。ここでは、多くの事業者が直面する「多言語対応」「キャッシュレス決済」「予約管理」という3つの課題を解決するのに役立つ、代表的なツール・サービスを紹介します。

多言語対応ツール

言葉の壁を乗り越えるためのツールは、無料のものから高機能な有料サービスまで様々です。自社のニーズや利用シーンに合わせて選びましょう。

Google翻訳

世界で最も広く利用されている無料の翻訳サービスです。テキスト、音声、カメラを使ったリアルタイム翻訳など、多彩な機能を備えています。

- 特徴: 100以上の言語に対応しており、ほとんどの国の旅行者に対応可能です。スマートフォンアプリを使えば、マイクに向かって話した言葉を音声で翻訳したり、メニューや看板にカメラをかざすだけでテキストを翻訳したりでき、現場でのコミュニケーションに非常に便利です。

- 利用シーン: 外国人観光客から簡単な質問をされた際の応対、メニューの単語の意味を素早く確認したい時など、補助的なコミュニケーションツールとして最適です。

- 注意点: AIによる機械翻訳のため、長文や複雑な文章、専門用語、文化的なニュアンスを含む表現では、不自然な翻訳や誤訳が生じることがあります。公式な案内表示やWebサイトなど、正確性が求められる場面での利用は慎重に行い、ネイティブによるチェックを挟むのが望ましいです。

(参照:Google翻訳 公式サイト)

DeepL

ドイツ発の高精度な翻訳サービスとして近年急速に評価を高めています。ニューラルネットワーク技術を駆使し、より自然で文脈に沿った翻訳を実現しています。

- 特徴: 特に長文の翻訳精度が高く、人間が書いたような自然な文章を生成すると評判です。無料版でも高い品質を誇りますが、有料のPro版では、翻訳データのセキュリティが強化されたり、文字数制限がなくなったり、用語集機能(特定の単語の訳し方を固定できる)が使えたりと、ビジネス利用に適した機能が追加されます。

- 利用シーン: Webサイトの多言語化、メールでの問い合わせ対応、パンフレットや資料の翻訳など、ビジネス文書の翻訳に適しています。

- 注意点: 対応言語数はGoogle翻訳に比べて少ないですが、主要な言語はカバーしています。完璧な翻訳を保証するものではないため、最終的なチェックは必要ですが、翻訳作業の効率を大幅に向上させることができます。

(参照:DeepL翻訳 公式サイト)

Kotozna Chat

QRコードを活用した、革新的な多言語コミュニケーションツールです。

- 特徴: 事業者側が用意したQRコードを、利用者が自身のスマートフォンで読み込むだけで、利用者のスマートフォンの設定言語でチャットが開始できる仕組みです。事業者は日本語で入力すれば、相手には母国語に自動翻訳されて表示され、相手が母国語で返信すれば、事業者側には日本語に翻訳されて表示されます。これにより、お互いが母国語のままスムーズなコミュニケーションが可能です。

- 利用シーン: ホテルのフロントでの問い合わせ対応、レストランでの注文、小売店での商品説明など、対面での接客業務全般で活用できます。複数の顧客と同時に多言語でやり取りすることも可能です。

- 注意点: 導入には月額利用料などのコストがかかります。しかし、多言語対応スタッフを雇用するコストと比較すれば、非常に費用対効果の高いソリューションと言えます。

(参照:Kotozna株式会社 公式サイト)

キャッシュレス決済サービス

多様化する決済ニーズに一つの端末・サービスで対応できる「マルチ決済サービス」の導入が、現在の主流です。

PayPay

日本国内で圧倒的なシェアを誇るQRコード決済サービスです。

- 特徴: 多くの日本人が利用しているため、国内客とインバウンド客の両方に対応できます。特にアジア圏の旅行者を取り込む上で重要なのが、中国のAlipayや香港のAlipayHK、韓国のKakao Payなど、アジア各国の主要なQRコード決済サービスと連携している点です(PayPayアプリ内の「Alipay+」経由)。これにより、訪日客は自国で使い慣れたアプリのまま決済が可能です。

- 利用シーン: 飲食店、小売店、屋台など、幅広い業種で手軽に導入できます。

(参照:PayPay株式会社 公式サイト)

Stripe

オンライン決済に強みを持つ、世界中で利用されている決済プラットフォームです。

- 特徴: Webサイトやアプリに簡単に決済機能を組み込むことができます。 135以上の通貨に対応しており、世界中の顧客から現地通貨での支払いを受け付けることが可能です。開発者向けのドキュメントが充実しており、カスタマイズ性が高いのも魅力です。

- 利用シーン: 多言語対応のECサイトでの商品販売、宿泊施設や体験プログラムのオンライン事前決済、サブスクリプションサービスの月額課金など、Web上での決済全般に適しています。

(参照:Stripe, Inc. 公式サイト)

Square

スタイリッシュな決済端末と高機能なPOSレジアプリで知られる決済サービスです。

- 特徴: クレジットカード(Visa, Mastercard, Amexなど)、電子マネー(交通系、iD, QUICPay)、QRコード決済(PayPayなど)に、一台のコンパクトな端末で対応できます。初期費用は端末代金のみで、月額固定費はかからず、決済手数料だけで利用できるシンプルな料金体系が小規模事業者にも支持されています。無料のPOSレジアプリは、売上管理や在庫管理、顧客管理機能も備えており、非常に高機能です。

- 利用シーン: カフェやレストラン、ブティック、美容室など、対面での決済が中心となる店舗に最適です。イベントでの移動販売などにも手軽に持ち出せます。

(参照:Square株式会社 公式サイト)

予約・顧客管理システム

24時間365日、世界中からの予約を取りこぼさないために、多言語対応のオンライン予約システムは必須です。

TableCheck

飲食店向けの予約・顧客管理システムとして高いシェアを誇ります。

- 特徴: 18言語に対応したオンライン予約ページを簡単に作成でき、自社のWebサイトに設置できます。電話自動応答機能や、顧客情報(アレルギー、好みなど)を蓄積できる台帳機能も充実しています。無断キャンセル(ノーショー)対策として、予約時にクレジットカード情報を預かる機能も備えています。

- 利用シーン: レストラン、特にコース料理を提供するような客単価の高い店舗や、海外からの予約が多い店舗に適しています。

(参照:株式会社TableCheck 公式サイト)

AirHost

宿泊施設向けのプロパティ・マネジメント・システム(PMS)です。

- 特徴: 複数のOTA(Booking.com, Agoda, Expediaなど)からの予約情報を一元管理できる「サイトコントローラー機能」が統合されており、ダブルブッキングを防ぎ、料金や在庫の管理を効率化します。また、タブレットを使ったスマートチェックイン、スマートロックとの連携による鍵の受け渡し自動化など、省人化・無人化運営を支援する機能が豊富です。もちろん、多言語にも対応しています。

- 利用シーン: ホテル、旅館、民泊、ゲストハウスなど、あらゆる種類の宿泊施設の運営効率を劇的に向上させます。

(参照:株式会社エアホスト 公式サイト)

これらのツールを自社の状況に合わせて組み合わせることで、少ない労力で、より質の高いおもてなしを実現し、インバウンドビジネスを成功へと導くことができるでしょう。

まとめ

本記事では、インバウンド対策の基本から、2024年現在の市場動向、具体的な7つの施策、成功のポイント、そして活用できる補助金やツールに至るまで、約20,000字にわたって包括的に解説してきました。

日本のインバウンド市場は、円安や世界的な旅行需要の回復を背景に、まさに歴史的な活況を呈しています。訪日外客数はコロナ禍以前を上回るペースで推移しており、政府も観光消費額5兆円という高い目標を掲げ、国を挙げてその取り組みを後押ししています。 この巨大な成長市場は、大企業だけでなく、意欲ある中小企業や地方の事業者にとっても、ビジネスを飛躍させる絶好のチャンスです。

しかし、そのチャンスを掴むためには、訪日外国人旅行者が直面する「言葉の壁」「通信環境の壁」「決済の壁」といった課題を乗り越え、彼らが快適に、そして心から満足できる受け入れ環境を整える必要があります。

今回ご紹介した7つの対策は、そのための具体的なアクションプランです。

- SNSやWebサイトでの情報発信の強化

- 免税手続きへの対応

- 魅力的な体験コンテンツ(コト消費)の提供

- 外国人材の採用と育成

- 地域の隠れた魅力の再発見と発信

- ターゲット国に合わせたニーズへの対応

- 誰もが快適に過ごせる受け入れ環境の整備

これらすべてを一度に行う必要はありません。まずは、①ターゲットにする国や顧客層を明確にし、②PDCAサイクルを回しながら、③必要に応じて専門家の力も借りる、という戦略的な視点を持つことが重要です。そして、各種補助金や便利なITツールを賢く活用することで、コストや手間のハードルを下げながら、効果的な一歩を踏み出すことができます。

インバウンド対策とは、単に外国語のメニューを用意したり、決済端末を置いたりすることだけではありません。その本質は、異なる文化背景を持つお客様一人ひとりへの想像力と、心からのおもてなしの精神にあります。日本で素晴らしい体験をした旅行者は、帰国後、あなたのビジネスや地域の「最高の広告塔」となってくれるでしょう。

この記事が、あなたのインバウンド対策への挑戦を後押しし、新たなビジネスチャンスを切り拓く一助となれば幸いです。まずは自社の強みと、来てほしいお客様の顔を思い浮かべることから、始めてみてはいかがでしょうか。