日本の基幹産業の一つとして、経済や文化の発展に大きく貢献してきたホテル業界。国内外からの観光客を迎え入れ、人々に安らぎと感動を提供するこの業界は、今、大きな変革期の真っ只中にあります。

新型コロナウイルス禍という未曾有の危機を乗り越え、力強い回復を見せる一方で、深刻な人手不足やコスト高騰、そして激化する競争環境といった数多くの課題に直面しています。しかし、これらの課題は、新たな成長機会の裏返しでもあります。

インバウンド需要の完全回復、DX化の加速、サステナビリティへの意識の高まり、そして多様化する旅行者のニーズ。これらの変化の波を的確に捉え、革新的なサービスを生み出せるかどうかが、今後のホテル業界の未来を大きく左右します。

この記事では、ホテル業界の現状と市場規模から、最新のトレンド、そして避けては通れない5つの重要課題までを網羅的に解説します。さらに、今後の展望と将来性、そしてこの魅力的な業界で活躍するために求められるスキルについても深掘りしていきます。ホテル業界への就職・転職を考えている方、業界の最新動向を把握したいビジネスパーソン、そして日本の観光業の未来に関心のあるすべての方にとって、必読の内容です。

目次

ホテル業界とは

ホテル業界とは、宿泊施設を提供し、それに付随するサービス(飲食、宴会、ウェディング、レクリエーションなど)を通じて収益を上げる事業者の集合体を指します。日本の法律では「旅館業法」によって「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の4つに分類されており、一般的に「ホテル」と呼ばれる施設の多くは「ホテル営業」または「旅館営業」の許可を得て運営されています。

この業界は、単に「寝る場所」を提供するだけではありません。ビジネスの拠点として、特別な日を祝う舞台として、あるいは日常から離れて心身をリフレッシュする空間として、人々の様々な目的に寄り添う多機能な社会インフラとしての役割を担っています。国内外の交流を促進し、地域経済を活性化させる上でも不可欠な存在であり、その動向は日本経済全体にも大きな影響を与えます。

ホテル業界のビジネスモデル

ホテル業界のビジネスモデルは、主に「宿泊」「料飲」「宴会」という3つの柱で構成されています。これに加えて、施設によってはスパ、フィットネス、テナント賃料などの「その他」収入が存在します。

宿泊部門は、ホテルの最も基本的な収益源です。客室を販売することで得られる売上であり、ホテルの収益性の根幹をなします。客室稼働率(OCC: Occupancy Rate)と平均客室単価(ADR: Average Daily Rate)をいかに最大化するかが、この部門の収益を左右する重要な指標となります。近年では、宿泊に特化し、料飲や宴会部門を縮小または廃止することで、高い収益性と効率的な運営を目指す「宿泊特化型ホテル」が、特にビジネスホテル市場で主流となっています。

料飲部門は、ホテル内のレストランやバー、ラウンジ、ルームサービスなどで飲食を提供することによる売上です。宿泊客だけでなく、近隣の住民やオフィスワーカーなど、宿泊以外の目的で訪れる「外来客」の利用も重要な収益源となります。記念日のディナー、ビジネスランチ、カフェ利用など、多様なニーズに応えることで売上を拡大します。高品質な食体験は、ホテルのブランドイメージを向上させ、宿泊客の満足度を高める上でも極めて重要な役割を果たします。

宴会部門は、結婚披露宴や企業の会議・研修、展示会、パーティーなどのイベントに対して会場とサービスを提供することで収益を上げます。一度に多くの売上を見込めるため、特に大規模なフルサービスホテルにとっては収益の大きな柱です。会場の設営、音響・照明、料理の提供、イベントの進行管理まで、総合的なプロデュース力が求められます。景気動向や企業の交際費・研修費の増減に影響を受けやすいという特徴もあります。

これら3部門の売上構成比は、ホテルの業態によって大きく異なります。例えば、都市部のビジネスホテルでは宿泊部門の比率が9割以上を占める一方、リゾートホテルやシティホテルでは料飲・宴会部門も大きな割合を占め、バランスの取れた収益構造を持つことが一般的です。

また、ホテルの運営形態もビジネスモデルを理解する上で重要です。主に以下の3つの形態に分類できます。

| 運営形態 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 直営方式 | 土地・建物の所有とホテルの運営を同一の企業が行う方式。 | 経営の自由度が高く、利益をすべて享受できる。迅速な意思決定が可能。 | 多額の初期投資が必要。経営ノウハウが不可欠。経営リスクをすべて自社で負う。 |

| 運営委託方式(MC) | 土地・建物の所有者(オーナー)が、運営を専門のホテル運営会社に委託する方式。 | 運営のプロに任せることで、高い収益性とブランド価値を期待できる。 | 運営会社への委託料が発生する。オーナーの経営への関与が制限される場合がある。 |

| フランチャイズ方式(FC) | ホテルオーナーが、有名なホテルブランドの看板(商標)や運営システムを利用する権利を得て、自ら運営する方式。 | ブランドの知名度や予約システムを活用でき、集客面で有利。 | ブランド本部へのロイヤリティ支払いが必要。運営マニュアルなどに縛られ、経営の自由度が低い。 |

近年では、不動産投資の観点から土地・建物を所有する企業と、運営ノウハウを持つホテル運営会社が分離する「所有と経営の分離」が進んでいます。これにより、ホテル運営会社は多額の資産を持つことなく事業を拡大できる一方、不動産オーナーは専門的な運営を外部に委託して安定した収益を目指すという、双方にとって合理的な運営委託方式(マネジメントコントラクト)が増加傾向にあります。この動向は、外資系ホテルの日本進出を加速させる一因にもなっています。

ホテル業界の現状と市場規模

新型コロナウイルス禍という未曾有の危機を乗り越え、ホテル業界は今、力強い回復を遂げています。インバウンド需要の復活と国内旅行の活発化を背景に、市場は活況を呈していますが、その内実を詳しく見ていくと、いくつかの重要な変化が見えてきます。

市場規模の推移

ホテル業界の市場規模を正確に把握するため、観光庁が発表している「宿泊旅行統計調査」を見てみましょう。この調査によると、日本全国の宿泊施設における2023年の延べ宿泊者数は約5億9,738万人泊となり、コロナ禍前の2019年(約5億9,561万人泊)を上回り、過去最高を記録しました。

さらに、同調査における日本全国の宿泊施設の2023年の売上高(宿泊料金)は、6兆3,371億円に達しました。これも2019年の5兆3,892億円を大幅に上回る結果であり、業界が量(宿泊者数)と質(単価)の両面でコロナ禍前を超える水準に回復したことを示しています。(参照:観光庁 宿泊旅行統計調査)

この回復は、主に二つの大きな要因によって牽引されています。一つは、2022年10月の水際対策の大幅な緩和以降、急速に回復したインバウンド(訪日外国人旅行)需要です。もう一つは、行動制限の撤廃や各種旅行支援策に後押しされた国内旅行の根強い需要です。この二つのエンジンが強力に作用した結果、ホテル業界は驚異的なV字回復を成し遂げました。

ただし、この回復基調はすべての地域や業態で一様ではありません。インバウンド客に人気の高い都市部や有名観光地では需要が集中し、客室稼働率も宿泊単価も高水準で推移しています。一方で、地方の一部地域では回復ペースが緩やかであり、地域間での格差も課題として存在します。

新型コロナウイルス禍からのV字回復

2020年初頭から始まった新型コロナウイルスの世界的なパンデミックは、ホテル業界に壊滅的な打撃を与えました。緊急事態宣言の発令、国内外の移動制限、イベントの中止・延期などにより、宿泊需要は文字通り蒸発しました。多くのホテルが休業や廃業に追い込まれ、業界全体が存亡の危機に立たされました。観光庁の統計によれば、延べ宿泊者数は2020年に約3億人泊、2021年には約3.1億人泊まで落ち込み、2019年の半分近くにまで減少しました。

しかし、この苦境の中から、業界は新たな活路を見出そうと模索を始めます。マイクロツーリズム(近隣への短期旅行)の推進、ワーケーションやステイケーションといった新しい需要の掘り起こし、そして徹底した感染対策による安全・安心の提供など、生き残りをかけた必死の努力が続けられました。

転機が訪れたのは2022年後半です。10月に個人旅行の解禁やビザ免除措置の再開など、水際対策が大幅に緩和されると、堰を切ったようにインバウンド客が日本に戻り始めました。同時に、国内でも「全国旅行支援」などの観光需要喚起策が実施され、旅行マインドが一気に高まりました。

この結果、ホテル業界は急速な回復軌道に乗ります。特に、円安が海外からの旅行者にとって大きな魅力となり、欧米豪や東南アジアからの観光客が急増しました。彼らは滞在期間が長く、消費額も大きい傾向があるため、ホテルの収益性を大きく押し上げる要因となりました。

このV字回復は、ホテル業界の持つポテンシャルの高さと、観光大国としての日本の底力を改めて証明したと言えます。しかし、この急激な需要回復は、後述する人手不足の問題を深刻化させるなど、新たな課題も浮き彫りにしました。回復の勢いを維持し、持続的な成長に繋げていくためには、これらの課題への対応が急務となっています。

宿泊単価の上昇傾向

近年のホテル業界におけるもう一つの顕著な特徴は、平均客室単価(ADR)の著しい上昇です。前述の通り、2023年の市場規模がコロナ禍前を上回った大きな要因は、この単価上昇にあります。

宿泊旅行統計調査によると、2023年の日本人宿泊者一人当たりの宿泊料金は1泊あたり16,790円となり、2019年の13,763円から約22%も上昇しました。外国人宿泊者に至っては、1泊あたり23,836円と、2019年の14,750円から約62%という驚異的な上昇率を記録しています。(参照:観光庁 宿泊旅行統計調査)

この単価上昇の背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。

- 旺盛なインバウンド需要: 特に欧米豪からの富裕層を含む旅行者の増加が、高級ホテルやリゾートホテルの単価を押し上げています。円安により、海外の旅行者にとって日本の宿泊料金は依然として割安に感じられるため、高価格帯の客室でも需要が旺盛です。

- 付加価値戦略へのシフト: コロナ禍を経て、多くのホテルが単なる価格競争から脱却し、「体験価値」を高めることで単価を上げる戦略にシフトしました。ユニークなアクティビティ、高品質な食事、パーソナライズされたサービスなどを提供し、価格に見合う、あるいはそれ以上の価値を顧客に感じてもらう取り組みが奏功しています。

- コストプッシュインフレ: 人件費の上昇や、電気・ガスなどのエネルギー価格高騰、食材費の値上がりといったコスト増を吸収するため、宿泊料金への価格転嫁が進んでいる側面もあります。これはホテル経営の維持に不可欠な動きです。

- 需給バランスの変化: 急激な需要回復に対し、コロナ禍で減少した従業員の確保が追いつかず、供給(販売できる客室数)を制限せざるを得ないホテルも少なくありません。需要が供給を上回る状況が、価格上昇を後押ししています。

この宿泊単価の上昇は、ホテルの収益性を改善し、従業員の待遇改善や施設への再投資の原資となるため、業界全体にとってポジティブな傾向です。価格競争から価値競争へという健全な市場への転換が進んでいる証とも言えるでしょう。今後、この高単価を維持・向上させていくためには、顧客満足度をさらに高めるための継続的な努力が求められます。

ホテル業界の最新動向とトレンド

V字回復を遂げたホテル業界は、新たな成長ステージへと移行しつつあります。そこでは、いくつかの重要な動向とトレンドが業界の未来を形作っています。これらの変化を理解することは、業界の将来性を見通す上で不可欠です。

インバウンド需要の完全回復と国内旅行の活性化

現在のホテル業界を語る上で最も重要なキーワードが「インバウンド需要の回復」です。日本政府観光局(JNTO)の発表によると、2024年3月には月間の訪日外客数が初めて300万人を突破し、単月での過去最高を記録しました。(参照:日本政府観光局(JNTO) 訪日外客数)これは、コロナ禍前の水準を完全に超え、インバウンド市場が新たな成長フェーズに入ったことを示しています。

この背景には、継続的な円安に加え、国際線のフライト数の回復、そして多様な国・地域からの訪日意欲の高まりがあります。かつては中国からの団体旅行客が大きな割合を占めていましたが、現在は韓国、台湾、香港といった東アジア近隣市場に加え、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、中東といった欧米豪・富裕層の存在感が増しているのが特徴です。これらの旅行者は滞在期間が長く、一人当たりの消費額も大きい傾向があるため、ホテル業界、特にラグジュアリーセグメントの収益を力強く牽引しています。

一方で、国内旅行も依然として堅調です。コロナ禍を経て人々の旅行に対する価値観は変化し、混雑を避けた平日の旅行や、ワーケーション、ブレジャーといった新しいスタイルが広まりました。また、物価高の中でも旅行への支出意欲は高く、特別な体験やリフレッシュを求める需要は根強く存在します。インバウンドと国内旅行という両輪がしっかりと回っていることが、現在のホテル業界の好調さを支える基盤となっています。

DX化による生産性向上と業務効率化

慢性的な人手不足という大きな課題に対応するため、ホテル業界ではデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が待ったなしの状況となっています。テクノロジーを活用して生産性を向上させ、業務を効率化する動きが急速に広がっています。

具体的には、以下のようなツールやシステムの導入が進んでいます。

- PMS(Property Management System:宿泊管理システム): 予約管理、客室管理、顧客管理、会計処理などを一元的に行う基幹システム。クラウド型のPMSを導入することで、どこからでも情報にアクセスでき、他システムとの連携も容易になります。

- サイトコントローラー: 複数のオンライン旅行会社(OTA)や自社予約サイトの在庫・料金を一括で管理するシステム。オーバーブッキングを防ぎ、販売機会の最大化に貢献します。

- セルフチェックイン・チェックアウト端末: フロント業務を自動化・省人化し、顧客の待ち時間を短縮します。スマートロックと連携すれば、ルームキーの受け渡しも不要になります。

- CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理): 顧客の宿泊履歴や嗜好などをデータとして蓄積・分析し、パーソナライズされたサービスや効果的なマーケティングに活用します。

- AIチャットボット: ウェブサイトやSNS上で、24時間365日、顧客からの問い合わせに自動で対応します。

これらのDX化は、単なる業務効率化に留まりません。定型的な作業をテクノロジーに任せることで、スタッフは人間にしかできない、より付加価値の高い「おもてなし」に集中できるようになります。また、収集したデータを分析することで、精度の高い需要予測や顧客に響くサービスの開発が可能となり、収益向上にも直結します。DXは、人手不足という課題を克服し、顧客満足度と収益性の両方を高めるための鍵となっています。

富裕層をターゲットにしたラグジュアリーホテルの開業ラッシュ

近年のホテル業界のもう一つの大きなトレンドが、富裕層をターゲットとした「ラグジュアリーホテル」や「アッパーアップスケールホテル」の開業ラッシュです。特に、マリオット・インターナショナル、ヒルトン、ハイアット・ホテルズ・アンド・リゾーツといった世界的なホテルチェーンが、自社の最高級ブランドを日本の主要都市やリゾート地に次々と展開しています。

この背景には、前述したインバウンドにおける富裕層の増加があります。彼らは宿泊施設に対して、単なる快適さだけでなく、唯一無二の体験、最高品質のサービス、そしてステータスを求めます。日本の伝統文化や美しい自然と、世界水準の洗練されたサービスを融合させたラグジュアリーホテルは、こうした需要を的確に捉えています。

また、国内においても富裕層の数は増加傾向にあり、特別な記念日やご褒美としての旅行で、非日常的な空間と最上級のおもてなしを求める需要は根強く存在します。これらのホテルは、高単価を維持できるため収益性が高く、ホテル事業者や投資家にとって魅力的な投資対象となっています。この開業ラッシュは、日本のホテル市場が成熟し、より多様で高付加価値なセグメントへと進化していることの表れと言えるでしょう。

サステナビリティ・SDGsへの取り組み強化

環境問題や社会問題に対する意識が世界的に高まる中、ホテル業界においてもサステナビリティ(持続可能性)やSDGs(持続可能な開発目標)への取り組みが不可欠な経営課題となっています。これは、単なる社会貢献活動ではなく、企業価値やブランドイメージを向上させ、顧客や投資家から選ばれるための重要な要素となっています。

具体的な取り組みは多岐にわたります。

- 環境(Environment): プラスチック製アメニティの削減(歯ブラシの木製化、ボトル入りシャンプーの導入)、食品ロス削減の取り組み、省エネ設備の導入、再生可能エネルギーの利用など。

- 社会(Social): 従業員の多様な働き方の推進、ダイバーシティ&インクルージョンの尊重、地域社会への貢献(地元産品の積極的な利用、地域文化体験プログラムの提供)、サプライチェーンにおける人権配慮など。

- ガバナンス(Governance): 透明性の高い経営体制の構築、コンプライアンスの徹底など。

特にZ世代やミレニアル世代といった若い層は、企業の環境・社会への姿勢を重視する傾向が強く、ホテルを選ぶ際の基準の一つとしてサステナビリティを挙げる人も少なくありません。持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)を実践するホテルは、新たな顧客層を引きつけ、長期的な競争力を確保することに繋がります。

多様化する宿泊スタイルへの対応

人々の働き方やライフスタイルの変化に伴い、旅行の目的や形態も多様化しています。ホテル業界は、これらの新しいニーズに柔軟に対応することが求められています。

代表的なのが「ワーケーション」や「ブレジャー(Business + Leisure)」です。これらは、仕事をしながら休暇を楽しむ、あるいは出張の前後で観光を楽しむといったスタイルで、コロナ禍を機に広く認知されるようになりました。これに応えるため、客室に快適なデスクや高速Wi-Fiを完備したり、館内にコワーキングスペースを設けたりするホテルが増えています。長期滞在者向けの割引プランや、仕事の合間にリフレッシュできるアクティビティの提供も重要です。

また、「コト消費」への関心の高まりも大きなトレンドです。宿泊客は、単にホテルに泊まるだけでなく、そこでしかできない特別な「体験」を求めています。地域の文化に触れるワークショップ、地元の食材を使った料理教室、ウェルネスをテーマにしたリトリートプログラム、周辺の自然を満喫するアクティビティなど、滞在そのものを目的にさせるような魅力的なコンテンツの造成が、他社との差別化を図る上で極めて重要になっています。

活発化するM&Aの動き

ホテル業界では、企業の合併・買収(M&A)が活発化しています。この背景には、事業規模の拡大によるスケールメリットの追求、ブランドポートフォリオの拡充、そして異業種からの新規参入など、様々な企業の思惑があります。

コロナ禍で経営的に苦境に陥ったホテルや旅館を、資金力のある大手ホテルチェーンや投資ファンドが買収するケースも多く見られました。これにより、業界全体の再編が進んでいます。また、鉄道会社や不動産会社といった既存のプレーヤーが、ホテル事業を成長戦略の柱と位置づけ、M&Aを通じて事業基盤を強化する動きも目立ちます。

M&Aは、買い手にとっては短期間で事業エリアや顧客基盤を拡大できるというメリットがあります。一方で、売り手(あるいは買収される側)にとっては、大手資本の傘下に入ることで、資金調達や人材確保、集客面での課題を解決できる可能性があります。こうした業界再編の動きは、競争環境を変化させるとともに、新たなサービスの創出や運営の効率化を促す原動力ともなっており、今後の業界地図を塗り替えていく可能性があります。

ホテル業界が抱える5つの課題

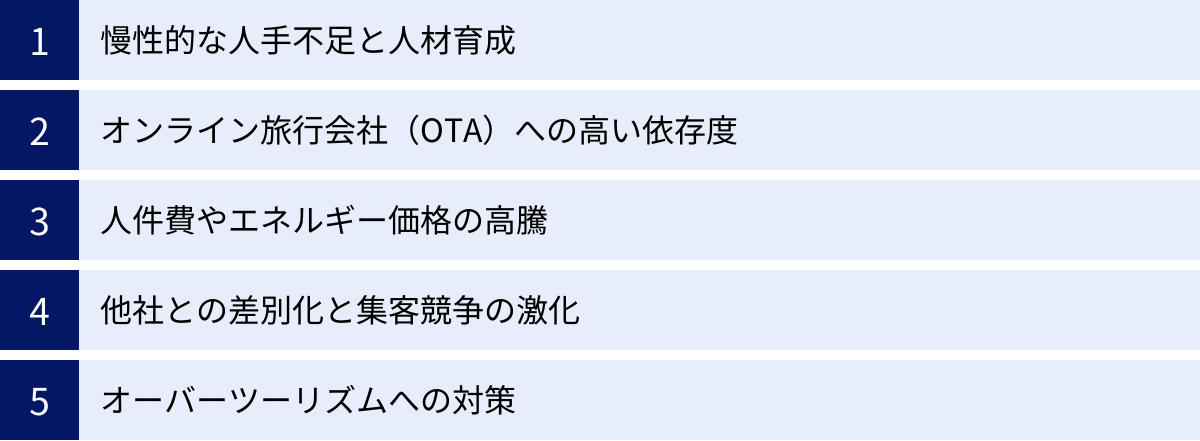

力強い回復と成長のポテンシャルを見せるホテル業界ですが、その裏では深刻な課題が山積しています。これらの課題にどう向き合い、乗り越えていくかが、業界の持続的な発展に向けた試金石となります。ここでは、特に重要性の高い5つの課題を深掘りします。

① 慢性的な人手不足と人材育成

ホテル業界が直面する最大の課題は、疑いなく「人手不足」です。コロナ禍で多くの従業員が他業種へ流出し、需要が急回復した現在、その穴を埋められていないのが実情です。厚生労働省の統計によると、宿泊業・飲食サービス業の有効求人倍率は常に高い水準で推移しており、人材の確保が極めて困難な状況を示しています。

人手不足の原因は複合的です。24時間365日稼働という業態に伴う不規則な勤務体系、土日祝日の勤務、そして他産業と比較して必ずしも高くない賃金水準などが、若者や求職者から敬遠される要因として長年指摘されてきました。コロナ禍での大量離職が、この構造的な問題に拍車をかけた形です。

現場では、フロント、客室清掃、レストランサービスなど、あらゆる部門で人手が足りず、既存の従業員一人ひとりへの負担が増大しています。これにより、サービスの質が低下したり、過重労働によるさらなる離職を招いたりするという悪循環に陥るリスクも懸念されます。満室にしたくても、清掃スタッフが足りずに販売客室数を制限せざるを得ない「機会損失」も発生しています。

この課題への対策として、業界全体で賃上げや待遇改善の動きが広がっています。また、DXの推進による省人化・省力化は不可欠です。さらに、シニア層や主婦(主夫)、外国人材など、多様な人材が働きやすい環境を整備することも急務です。柔軟なシフト制度の導入や、特定の業務に特化した短時間勤務など、多様な働き方を認めるダイバーシティ経営が求められています。

同時に、単に頭数を揃えるだけでなく、「人材育成」も極めて重要な課題です。サービスの質を維持・向上させるためには、専門的なスキルや高いホスピタリティマインドを持った人材を育てなければなりません。一人のスタッフが複数の業務をこなせる「多能工化(マルチタスク)」を進めることで、少ない人数でも効率的にホテルを運営できるようになります。将来の支配人や幹部候補を育成する長期的な視点も不可欠であり、魅力的なキャリアパスを提示できるかどうかが、人材の定着率を大きく左右します。

② オンライン旅行会社(OTA)への高い依存度

現代のホテルにとって、楽天トラベル、じゃらん、Booking.com、Agodaといったオンライン旅行会社(OTA)は、集客に欠かせない重要な販売チャネルです。OTAの持つ圧倒的な集客力とマーケティング力は、特に知名度の低い独立系ホテルにとっては生命線とも言えます。

しかし、このOTAへの依存度が高まることには、大きな課題も伴います。最も大きな問題は、10%〜15%程度にものぼる高額な「送客手数料(コミッション)」です。売上の中から一定割合を手数料としてOTAに支払わなければならないため、ホテルの利益率を圧迫する直接的な要因となります。

また、OTAのプラットフォーム上では、近隣の競合ホテルと価格や口コミで横並びに比較されるため、必然的に「価格競争」に陥りやすくなります。これにより、ホテルのブランド価値が毀損されたり、本来得られるはずだった収益を失ったりする可能性があります。

さらに、OTA経由で予約した顧客の情報は、基本的にはOTAが管理するため、ホテル側が直接、詳細な顧客データを蓄積・活用しにくいという問題もあります。リピーターになってもらうためのアプローチが制限されるなど、長期的な顧客関係の構築において不利になる場合があります。

この「OTA依存」から脱却し、収益性を高めるために、多くのホテルが「自社予約比率の向上」を経営の重要目標に掲げています。具体的には、自社の公式ウェブサイトからの直接予約を増やすための施策に力を入れています。公式サイト限定の特典(レイトチェックアウト、ワンドリンクサービスなど)を用意したり、最低価格を保証する「ベストレートギャランティ」を打ち出したりするのが一般的な手法です。また、魅力的なコンテンツで公式サイトそのものを充実させたり、SNSやメールマガジンを活用して顧客と直接コミュニケーションを取り、ファンを育成したりすることも重要です。独自の会員プログラムを設け、リピーターにメリットを提供することも、自社予約を促進する上で非常に効果的です。

③ 人件費やエネルギー価格の高騰

世界的なインフレと円安は、ホテル経営に「コスト高騰」という形で直接的な影響を及ぼしています。特に大きな影響を与えているのが「人件費」と「エネルギー価格」です。

人件費については、前述の人手不足を解消し、人材を確保・定着させるために、賃金の引き上げが不可欠となっています。最低賃金の引き上げや、同業他社・他産業との人材獲得競争に対応するため、多くのホテルがベースアップや初任給の引き上げに踏み切っています。これは従業員の生活を守り、モチベーションを高める上で必要な投資ですが、ホテル経営における固定費の大部分を占める人件費の上昇は、収益を大きく圧迫します。

エネルギー価格の高騰も深刻です。ホテルは24時間365日、大量の電気やガスを消費します。客室や共用部の空調、照明、給湯、厨房設備など、あらゆる場面でエネルギーが必要です。近年の世界情勢を背景とした原油や天然ガスの価格上昇は、ホテルの光熱費を数割単位で押し上げており、経営にとって大きな負担となっています。

これらのコスト上昇に対応するためには、二つの方向からのアプローチが必要です。一つは、宿泊料金への適切な「価格転嫁」です。コストが上がった分を正直に料金に反映させなければ、事業の継続は困難になります。幸い、現在は旺盛な需要を背景に価格転嫁しやすい環境にありますが、値上げに見合うだけの価値を提供できなければ、顧客離れを招くリスクもあります。

もう一つは、徹底した「コスト管理と効率化」です。省エネ性能の高い空調設備やLED照明への更新、エネルギー使用量を可視化して無駄をなくすエネルギーマネジメントシステムの導入などが有効です。また、業務プロセスを見直し、DXツールを活用して生産性を向上させることで、人件費の増加を吸収することも求められます。

④ 他社との差別化と集客競争の激化

インバウンド需要の回復やラグジュアリーホテルの開業ラッシュは、市場の活性化に繋がる一方で、「集客競争の激化」をもたらしています。ホテル間の競争だけでなく、簡易宿所として営業する「民泊」や、異業種から参入する新しい形態の宿泊施設など、競合は多様化・複雑化しています。

このような環境下で、立地や価格といった従来型の競争軸だけで戦うことには限界があります。価格競争に陥れば、利益率が低下し、サービスの質を維持することも難しくなります。そこで不可欠となるのが、他社にはない独自の価値を打ち出す「差別化戦略」です。

差別化の切り口は様々です。

- コンセプトの先鋭化: 「アート」「音楽」「ウェルネス」「アニメ」など、特定のテーマに特化し、熱心なファンを持つターゲット層に深く刺さるホテルづくり。

- 体験価値の提供: 宿泊そのものに留まらない、ユニークなアクティビティや文化体験プログラムを開発し、「目的地」としての魅力を高める。

- コミュニティの形成: 宿泊者同士や、宿泊者と地域の人々が交流できるようなラウンジやイベントを設け、新たな繋がりを生み出す場を提供する。

- ターゲットの絞り込み: 「女性一人旅」「ペット連れ」「Z世代」など、特定の顧客層にターゲットを絞り込み、そのニーズに徹底的に応えるサービスを設計する。

強力なブランドを構築し、「あのホテルに泊まりたい」と指名してもらえるような存在になることが理想です。そのためには、自社の強みと市場のニーズを深く理解し、一貫したメッセージを発信し続けるブランディング活動が不可欠です。

⑤ オーバーツーリズムへの対策

インバウンド需要の急回復は、一部の有名観光地において「オーバーツーリズム(観光公害)」という新たな社会問題を引き起こしています。特定の地域や時間帯に観光客が集中しすぎることで、交通機関の混雑、ゴミ問題、騒音、マナー違反などが生じ、地域住民の生活や自然環境に悪影響を及ぼす現象です。

この問題は、ホテル業界にとっても他人事ではありません。オーバーツーリズムによって観光地の魅力が損なわれれば、長期的にはその地域の観光産業全体が衰退し、ホテルの経営にも悪影響が及びます。また、ホテル自身が観光客を集中させる一因となっているという側面も否定できません。

そのため、ホテル業界にはオーバーツーリズムの緩和と「持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)」の実現に向けた主体的な役割が求められています。

具体的な対策としては、以下のようなものが考えられます。

- 観光客の分散化への貢献: 混雑する時期や時間帯を避けた旅行プランを提案したり、まだあまり知られていない地域の魅力を発信したりすることで、需要の平準化・分散化を促す。

- 高付加価値化の推進: 安価なツアーで多くの観光客を呼び込むのではなく、滞在時間を長くし、一人当たりの消費額を高めるような質の高い観光を目指す。ラグジュアリーホテルの戦略もこの一環と捉えられます。

- 地域との連携: 自治体や地域のDMO(観光地域づくり法人)、他の観光事業者と連携し、地域全体の課題解決に協力する。地域のルールやマナーを宿泊客に啓発することも重要な役割です。

オーバーツーリズム対策は、企業の社会的責任(CSR)であると同時に、自社の事業を長期的に維持・発展させるための重要な経営戦略の一つとなっています。

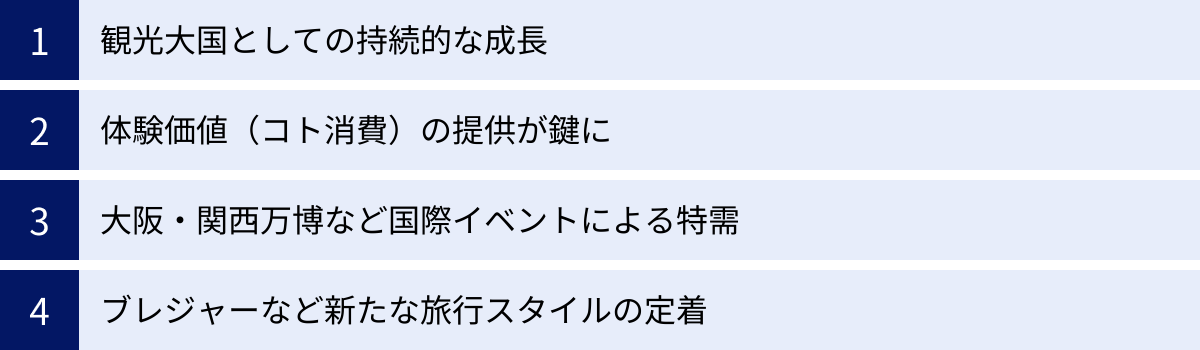

ホテル業界の今後の展望と将来性

数多くの課題を抱える一方で、ホテル業界の未来には明るい展望が広がっています。変化の時代を乗り越え、新たな価値を創造することで、業界はさらなる成長を遂げる大きなポテンシャルを秘めています。

観光大国としての持続的な成長

日本政府は、観光を国の成長戦略の重要な柱と位置づけ、「観光立国」の実現を推進しています。政府が策定した「観光立国推進基本計画」では、持続可能な形での「インバウンド消費額5兆円」の早期達成や、一人当たりの地方部での宿泊数を増やすことなどが目標として掲げられています。(参照:観光庁 観光立国推進基本計画)

この強力な国家戦略の後押しは、ホテル業界にとって大きな追い風です。日本の持つ豊かな自然、奥深い文化と歴史、世界に誇る美食、そして高い安全性といった観光資源は、世界中の人々を惹きつけてやみません。特に円安が追い風となっている現在、日本の魅力は海外で再評価されており、リピーターの増加や、これまで日本に関心の薄かった層へのアピールにも繋がっています。

今後は、単に観光客の「数」を追うだけでなく、「質」を重視する方向へとシフトしていきます。高付加価値な旅行体験を提供し、一人当たりの消費額を高める「稼ぐ観光」への転換が鍵となります。これは、宿泊単価の上昇や、体験型コンテンツの販売を通じて、ホテルの収益性を向上させる絶好の機会を意味します。観光大国としての日本の地位が揺るがない限り、その受け皿であるホテル業界の持続的な成長基盤は非常に強固であると言えるでしょう。

体験価値(コト消費)の提供が鍵に

現代の消費トレンドは、モノを所有すること(モノ消費)から、体験や経験を通じて得られる満足感(コト消費)へと大きくシフトしています。この流れは旅行・観光の分野で特に顕著であり、今後のホテル業界の成否を分ける最も重要な要素となります。

もはやホテルは、単に清潔で快適なベッドを提供するだけの場所ではありません。宿泊客は、そのホテル、その地域でしかできない「特別な体験」を求めています。言い換えれば、ホテルそのものが「旅の目的地」となる必要があるのです。

この「体験価値」の創造は、ホテルのコンセプトや立地によって無限の可能性があります。

- 文化体験: 茶道や華道、書道といった日本の伝統文化を体験できるワークショップ。地元の職人と連携した工芸品づくり。

- 美食体験: 地産地消にこだわった究極のディナー。シェフと一緒に市場へ出かけて食材を選び、料理を学ぶクッキングクラス。

- ウェルネス体験: 雄大な自然に囲まれて行うヨガや瞑想のリトリート。温泉やスパを活用した心身のデトックスプログラム。

- アドベンチャー体験: 周辺の自然環境を活かしたトレッキング、カヤッキング、スキーなどのアクティビティガイド。

こうしたユニークな体験価値を提供できるホテルは、価格競争から脱却し、高い顧客ロイヤルティを獲得できます。SNSなどを通じてその魅力が拡散されれば、強力な集客力にも繋がります。ストーリーテリングを通じてホテルの世界観を伝え、宿泊客をその物語の主人公にすることが、これからのホテルに求められる重要な役割です。

大阪・関西万博など国際イベントによる特需

2025年に開催される「大阪・関西万博」は、ホテル業界にとって短期的な需要を爆発的に押し上げる絶好の機会です。万博の開催期間中、国内外から数千万人規模の来場者が見込まれており、開催地である大阪・関西圏を中心に、宿泊需要が大幅に増加することは確実です。

この「万博特需」は、客室稼働率と宿泊単価の両方を押し上げ、ホテルに大きな収益をもたらします。過去のオリンピックや万博でも同様の現象が見られました。この特需に備え、関西圏ではホテルの新設やリニューアルが相次いでいます。

しかし、重要なのは、この特需を一過性のものに終わらせないことです。万博をきっかけに日本の、特に関西の魅力を世界に発信し、イベント後も継続的に訪れてもらえるような「レガシー」を創出することが求められます。万博で得た収益を、施設の改修や人材育成、新たなサービス開発に再投資し、長期的な競争力を高めることができれば、業界全体の持続的な成長に繋がります。

万博以外にも、日本各地で国際会議(MICE)や大規模なスポーツイベント、コンサートなどが数多く開催されており、これらもホテル業界にとっては安定した需要源となります。こうしたイベント需要を的確に取り込んでいくことも、将来性を高める上で重要です。

ブレジャーなど新たな旅行スタイルの定着

コロナ禍をきっかけに広まったリモートワークは、人々の働き方とライフスタイルの境界線を曖昧にし、「ブレジャー(Business + Leisure)」や「ワーケーション」といった新しい旅行スタイルを生み出しました。出張の機会に休暇をプラスしたり、リゾート地で仕事をしたりといった働き方は、もはや一部の先進的な企業やフリーランスだけのものではなくなりつつあります。

この新しい需要層は、ホテル業界にとって大きなチャンスです。彼らが求めるのは、従来のビジネスホテルともリゾートホテルとも異なる、「仕事」と「休暇」をシームレスに両立できる環境です。

- 快適なワークスペース: 高速Wi-Fiはもちろん、長時間の作業でも疲れないデスクと椅子、外部モニターなどを客室に完備。

- 共用施設の充実: 集中できるコワーキングスペースや、オンライン会議用の個室ブース。

- オンとオフの切り替え: 仕事の合間にリフレッシュできるフィットネスジムやプール、ラウンジ。周辺の観光やグルメ情報、アクティビティの提供。

- 柔軟なプラン: 長期滞在向けの割引料金や、デイユースプランの提供。

こうした新たなニーズに対応できるホテルは、ビジネス客の平日の稼働率を高め、出張ついでの延泊を促すことができます。これは、従来は需要が落ち込みがちだった平日の収益を安定させる上で非常に有効です。働き方の多様化は今後も進むと予想され、新しい旅行スタイルへの対応力こそが、未来のホテルの競争優位性を築くことに繋がります。

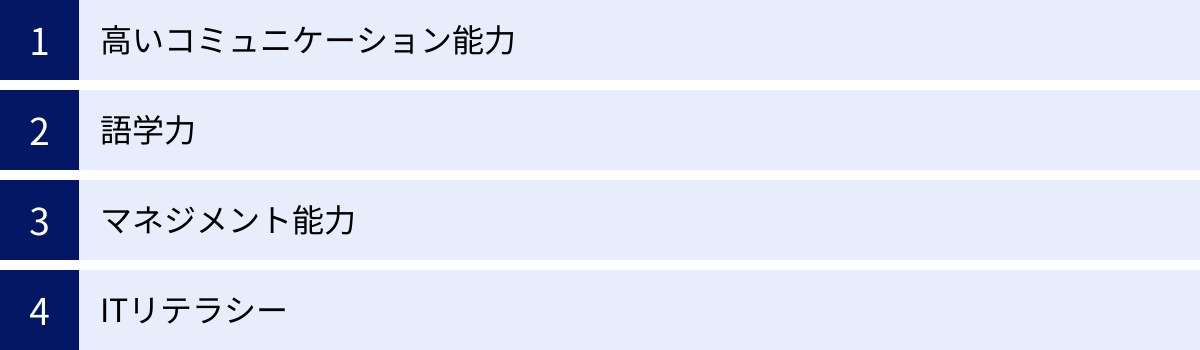

ホテル業界への就職・転職で求められるスキル

変化と成長の可能性に満ちたホテル業界で活躍するためには、どのようなスキルや資質が求められるのでしょうか。従来の「おもてなしの心」に加えて、現代のホテルパーソンにはより多岐にわたる能力が必要とされています。

高いコミュニケーション能力

ホテル業界において、コミュニケーション能力は最も根源的かつ重要なスキルです。これは単に「話がうまい」ということではありません。お客様が言葉にする要望だけでなく、表情や仕草からその裏にある真のニーズや感情を汲み取る「傾聴力」と「共感力」。そして、そのニーズに対して最適な提案を行う「提案力」。さらには、予期せぬトラブルやクレームが発生した際に、冷静かつ誠実に対応し、お客様の不満を安心や信頼に変える「問題解決能力」までを含みます。

また、ホテルは多様な国籍や文化背景を持つお客様をお迎えする場所です。異文化への理解と敬意を持ち、固定観念にとらわれずに柔軟な対応ができるグローバルなコミュニケーション能力が不可欠です。

内部に目を向けても、フロント、レストラン、客室、営業、管理部門など、多くの部署が連携して初めてホテルという組織は機能します。職種や役職の垣根を越え、円滑な情報共有と協力体制を築くためのチームワークも、このコミュニケーション能力に支えられています。

語学力

インバウンド需要が完全に回復し、今後も拡大が見込まれる中、語学力、特に英語のスキルはもはや特別な能力ではなく、必須のスキルとなりつつあります。フロントやコンシェルジュといったお客様と直接対面するポジションはもちろん、予約部門や営業部門でも、海外の旅行会社やお客様とメールや電話でやり取りする機会は日常的にあります。

求められるレベルは職種やホテルの格によって異なりますが、日常会話レベル以上の英語力があれば、活躍の場は大きく広がります。特に、お客様の細かな要望を理解したり、複雑な状況を説明したりするためには、単語の羅列ではなく、正確な文法と豊富な語彙に基づいた会話力が求められます。

英語に加えて、中国語、韓国語、あるいはスペイン語やフランス語など、第二、第三の言語を習得していれば、それは非常に強力な武器となります。特定の国・地域からのお客様が多いホテルでは、その言語を話せるスタッフは極めて重宝され、キャリアアップにおいても有利に働くでしょう。語学力は、多様化するお客様一人ひとりに寄り添った、より質の高いサービスを提供するための重要なツールです。

マネジメント能力

ホテル業界でキャリアを築いていく上で、マネジメント能力は欠かせません。これは支配人や部門長といった管理職だけに必要なスキルではありません。若手のうちから、将来のリーダー候補として、その素養を磨いていくことが期待されます。

ホテルにおけるマネジメントの対象は、「ヒト・モノ・カネ・情報」の四つに大別されます。

- ヒトのマネジメント: スタッフの採用、育成、評価、モチベーション管理。チームをまとめ、目標達成に導くリーダーシップ。

- モノのマネジメント: 客室や設備、備品、食材などの品質管理や在庫管理。施設を常に最適な状態に保つ能力。

- カネのマネジメント: 売上やコストを管理し、利益を最大化する計数管理能力。予算の策定や実績の分析、レベニューマネジメント(需要予測に基づき販売価格を変動させて収益を最大化する手法)など。

- 情報のマネジメント: 顧客情報や市場動向を収集・分析し、マーケティング戦略やサービス改善に活かす能力。

キャリアの初期段階では、まず自分自身の業務や時間を管理する「セルフマネジメント能力」が求められます。そして、経験を積むにつれて、後輩の指導やチームの目標管理など、徐々にその範囲を広げていくことになります。課題を発見し、計画を立て、チームを動かして解決に導く力は、あらゆるポジションで価値を持つ普遍的なスキルです。

ITリテラシー

DX化が急速に進む現代のホテル業界において、ITリテラシーはコミュニケーション能力や語学力と並ぶ、新たな必須スキルとなっています。かつてのホテル業務は経験と勘に頼る部分も多くありましたが、現在はデータを活用した科学的なアプローチが主流になりつつあります。

具体的に求められるのは、以下のようなスキルや知識です。

- 基本的なPCスキル: ワード、エクセル、パワーポイントなどを業務で使いこなせる能力は基本中の基本です。

- ホテルシステムの操作能力: PMS(宿泊管理システム)やサイトコントローラー、CRMといった業界特有のシステムを正確かつ効率的に操作できること。

- データ分析能力: システムから抽出される売上データや顧客データ、市場データを読み解き、課題の発見や次のアクションに繋げる力。簡単なグラフ作成や分析ができると強みになります。

- オンラインマーケティングの知識: 自社予約を増やすために、SEO(検索エンジン最適化)、SNSマーケティング、ウェブ広告などに関する基本的な知識も重要性を増しています。

重要なのは、単にツールを使えることだけではありません。テクノロジーの進化に常に関心を持ち、新しいツールやサービスを積極的に学び、それを活用して「どうすれば業務を効率化できるか」「どうすればお客様の満足度を高められるか」を自ら考える姿勢です。ITを使いこなす能力は、これからのホテルパーソンの市場価値を大きく左右する要素となるでしょう。

ホテル業界の代表的な企業一覧

日本のホテル業界は、長い歴史を持つ伝統的な企業から、革新的なコンセプトで市場をリードする新興企業、そして世界的なネットワークを持つ外資系企業まで、多種多様なプレーヤーによって構成されています。ここでは、業界を代表する日本の企業をいくつか紹介します。

| 企業名 | 設立(創業) | 特徴 | 主なブランド |

|---|---|---|---|

| 株式会社帝国ホテル | 1890年 | 日本の「迎賓館」としての歴史と格式。伝統に裏打ちされた最高水準のサービス。 | 帝国ホテル、インペリアルホテル |

| 株式会社星野リゾート | 1914年 | 運営に特化した独自のビジネスモデル。独創的なコンセプトと圧倒的なブランド力。 | 星のや、界、リゾナーレ、OMO、BEB |

| アパグループ株式会社 | 1971年 | 圧倒的な客室数を誇る国内最大のホテルネットワーク。「新都市型ホテル」のコンセプト。 | アパホテル |

| 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド | 2022年(再編後) | 鉄道事業を基盤とする西武グループの中核。ラグジュアリーからレジャーまで幅広いブランド展開。 | ザ・プリンス、グランドプリンスホテル、プリンスホテル |

| 株式会社ホテルオークラ | 1958年 | 日本の伝統美と国際性を融合させたおもてなし。グローバルなホテル運営・チェーン展開。 | The Okura、オークラ ホテルズ & リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテルJALシティ |

株式会社帝国ホテル

1890年(明治23年)に、海外からの賓客を迎えるための「日本の迎賓館」として、時の財界のトップたちの手によって設立されました。以来130年以上にわたり、日本のホテル業界の歴史そのものを体現し、常に最高水準のサービスを提供し続けてきた、まさに日本のホテル業界の象徴的存在です。そのサービスは「帝国ホテルスタンダード」として国内外で高く評価されています。現在は、東京、大阪、上高地の3か所で「帝国ホテル」を運営しており、伝統を守りながらも時代に合わせた革新を続けています。

参照:株式会社帝国ホテル 公式サイト

株式会社星野リゾート

1914年に長野県軽井沢で創業した旅館をルーツに持ち、現在は「運営の達人」としてホテル・旅館の運営に特化したユニークなビジネスモデルで知られています。施設の所有はせず、運営のみを受託する形で事業を拡大。圧倒的な非日常感を提供するラグジュアリーブランド「星のや」、温泉旅館の「界」、デザイン性の高いリゾートホテル「リゾナーレ」、都市観光ホテル「OMO(おも)」、ルーズな滞在を提案する「BEB(べブ)」など、ターゲットとコンセプトが明確な複数のブランドを巧みに展開しています。徹底した顧客満足度調査とフラットな組織文化から生まれる独創的なアイデアが、同社の強さの源泉です。

参照:株式会社星野リゾート 公式サイト

アパグループ株式会社

1971年創業。石川県金沢市に本社を置き、「アパホテル」ブランドを全国、そして海外に展開する国内最大級のホテルチェーンです。高品質・高機能・環境対応型を掲げた「新都市型ホテル」という独自のコンセプトを打ち出し、駅前などの至便な立地に集中的に出店する戦略で急成長を遂げました。客室数では国内トップクラスの規模を誇り、その圧倒的なネットワークはビジネスパーソンを中心に絶大な支持を得ています。独自の会員システムや社長の顔を前面に出したユニークなマーケティングでも知られています。

参照:アパグループ株式会社 公式サイト

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

西武グループの中核を担うホテル・レジャー事業会社です。鉄道事業を基盤に、全国の主要都市やリゾート地に広範なネットワークを持っています。最上級のラグジュアリーブランド「ザ・プリンス」、都市型ホテルの「グランドプリンスホテル」、そしてリゾートやシティ、ビジネスなど多様なニーズに応える「プリンスホテル」といった、幅広いブランドポートフォリオが特徴です。スキー場やゴルフ場といったレジャー施設と一体となった大規模リゾート開発を得意としており、近年は海外展開も積極的に進めています。

参照:株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 公式サイト

株式会社ホテルオークラ

1958年に設立され、日本のホテル御三家の一つとして数えられる名門企業です。日本の伝統的な美意識と、国際的な機能性を融合させた「親切と和」のおもてなしを信条としています。自社ブランドである「The Okura」や「オークラ ホテルズ & リゾーツ」に加え、「ニッコー・ホテルズ・インターナショナル」「ホテルJALシティ」といったブランドも傘下に収め、国内外で幅広いホテルチェーンを展開しているのが特徴です。「One Harmony」という強力な会員プログラムを持ち、グローバルなホテル運営会社としての地位を確立しています。

参照:株式会社ホテルオークラ 公式サイト

まとめ

ホテル業界は、新型コロナウイルス禍という未曾有の危機を乗り越え、インバウンド需要の完全回復と国内旅行の活況という二つの追い風を受け、力強い成長軌道に戻っています。宿泊単価の上昇は収益性を改善させ、業界は単なる価格競争から、体験価値を競う健全な市場へと移行しつつあります。

しかしその一方で、この急激な回復は、慢性的な人手不足、コスト高騰、OTAへの高い依存度、激化する競争、そしてオーバーツーリズムといった、業界が長年抱えてきた、あるいは新たに直面した課題を一層浮き彫りにしました。これらの課題は、一つひとつがホテル経営の根幹を揺るがしかねない深刻なものです。

今後のホテル業界の未来は、これらの課題にどう立ち向かい、変化をどうチャンスに変えていけるかにかかっています。

- DXの推進によって生産性を向上させ、スタッフが付加価値の高い「おもてなし」に集中できる環境を創出すること。

- 「コト消費」のニーズを捉え、宿泊を「体験」へと昇華させ、ホテルそのものを目的地とすること。

- サステナビリティを経営の中核に据え、環境や社会に配慮することで、新たな企業価値を創造すること。

- 多様化する働き方や旅行スタイルに柔軟に対応し、ブレジャーなどの新しい需要を着実に捉えること。

これらの取り組みを通じて、課題を克服した先には、観光大国・日本の中核産業として、さらなる成長を遂げる明るい未来が待っています。ホテル業界は今、大きな変革期にあり、困難と機会が共存する、極めてダイナミックで魅力的なステージに立っていると言えるでしょう。この記事が、ホテル業界の「今」と「未来」を理解する一助となれば幸いです。