ホテルや航空業界をはじめ、多くのサービス業で収益最大化のための重要な経営戦略として位置づけられている「レベニューマネジメント」。この言葉を耳にしたことはあっても、その具体的な意味や手法、なぜそれほどまでに重要視されるのかを深く理解している方はまだ多くないかもしれません。特に、日々変化する市場環境や顧客ニーズに対応しなければならないホテル業界にとって、レベニューマネジメントは経営の根幹を支える不可欠な要素です。

本記事では、レベニューマネジメントの基本的な概念から、混同されがちなイールドマネジメントとの違い、実践的な手法、成功のポイント、そして業務を効率化するツールに至るまで、網羅的に解説します。データに基づいた科学的なアプローチで収益を最大化し、競争の激しい市場で勝ち抜くための知識を深めていきましょう。

目次

レベニューマネジメントとは?

レベニューマネジメント(Revenue Management)とは、需要と供給のバランスを予測し、適切な価格とタイミングで、適切な顧客に、適切な商品を販売することで、収益の最大化を目指す経営手法です。頭文字をとって「RM」と略されることもあります。

この概念が最初に導入されたのは1980年代のアメリカの航空業界でした。規制緩和によって価格競争が激化する中、航空会社は限られた座席という在庫を、いかにして最も高く、かつ効率的に販売するかという課題に直面しました。そこで、過去の予約データや需要の変動を分析し、予約のタイミングや空席状況に応じて運賃を細かく変動させる「ダイナミックプライシング(価格変動制)」を導入しました。これがレベニューマネジメントの原点です。

この手法が大きな成功を収めたことから、同様の特性を持つホテル業界にも応用されるようになりました。ホテルの客室も、航空機の座席と同じく「在庫が有限」であり、「売れ残っても翌日に繰り越せない(陳腐化する)」という性質を持っているため、レベニューマネジメントとの親和性が非常に高いのです。

レベニューマネジメントの核心は、「機会損失」と「売りこぼし」を最小限に抑えることにあります。

例えば、あるホテルの客室を年間を通じて一律10,000円で販売していたとします。

- 機会損失の例: 大型連休や近隣で大規模なイベントが開催される日など、需要が非常に高い日には、15,000円でも予約したい顧客が多数いるかもしれません。しかし、価格が10,000円に固定されていると、本来得られたはずの5,000円分の収益機会を逃してしまいます。これが「機会損失」です。

- 売りこぼしの例: 一方で、平日のような需要が低い日には、10,000円では高いと感じる顧客が多く、客室が大量に売れ残ってしまう可能性があります。もし価格を8,000円に設定していれば予約してくれたかもしれない顧客を逃すことになります。これが「売りこぼし」です。

レベニューマネジメントでは、こうした状況を避けるために、過去の販売実績、将来の予約状況(ブッキングカーブ)、競合ホテルの価格、周辺のイベント情報、季節性、曜日といった様々なデータを多角的に分析します。そして、科学的な根拠に基づいて需要を予測し、日々の需要レベルに応じて客室の価格を柔軟に変動させるのです。

需要が高いと予測される日は価格を強気に設定して客室単価(ADR)の向上を目指し、需要が低いと予測される日は価格を戦略的に下げてでも客室稼働率(OCC)を確保し、結果としてホテル全体の収益(RevPAR)を最大化します。

重要なのは、レベニューマネジメントが単なる「値上げ」や「値下げ」のテクニックではないという点です。それは、データ分析に基づいた、極めて戦略的かつ科学的なアプローチであり、ホテル経営における意思決定の質を向上させるための羅針盤のような役割を果たします。勘や経験だけに頼った価格設定から脱却し、客観的なデータに基づいて最適な価格を導き出すことで、持続的な収益成長を実現することが、レベニューマネジメントの最終的な目標です。

イールドマネジメントとの違い

レベニューマネジメントと非常によく似た言葉に「イールドマネジメント(Yield Management)」があります。両者は密接に関連しており、しばしば混同されがちですが、その概念と対象範囲には明確な違いが存在します。

結論から言うと、レベニューマネジメントはイールドマネジメントを内包する、より広範で包括的な概念です。イールドマネジメントがレベニューマネジメントの基礎となっている、と理解すると分かりやすいでしょう。

イールドマネジメントの「イールド(Yield)」とは「収益」や「利回り」を意味します。その名の通り、限られた在庫(ホテルの場合は客室)から得られる収益を最大化することに特化した手法です。主に「販売単価」と「販売量(稼働率)」という2つの要素のバランスを最適化することに焦点を当てます。航空業界で生まれ、ホテル業界に導入された初期の概念は、このイールドマネジメントに近いものでした。

一方で、レベニューマネジメントは、客室販売による収益だけでなく、ホテル経営全体で得られる総収益(Total Revenue)の最大化を目指します。これには、客室以外の付帯施設(レストラン、バー、スパ、宴会場など)からの収益や、顧客の生涯価値(LTV: Life Time Value)、さらにはマーケティング費用や販売チャネルの手数料といったコスト面まで考慮に入れる場合があります。

両者の違いをより明確にするために、以下の表にまとめます。

| 比較項目 | イールドマネジメント (Yield Management) | レベニューマネジメント (Revenue Management) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 在庫(客室)からの収益最大化 | 施設全体の総収益最大化 |

| 焦点 | 価格(ADR)と稼働率(OCC)の最適化 | 顧客セグメント、販売チャネル、付帯サービス売上など、より広範な収益源の最適化 |

| 対象範囲 | 主に宿泊部門 | 宿泊部門に加え、レストラン、スパ、宴会、その他サービスなど全収益部門 |

| 考慮する指標 | ADR, OCC, RevPAR | RevPARに加え、TRevPAR (Total RevPAR), GOPPAR (Gross Operating Profit Per Available Room), 顧客生涯価値 (LTV) など |

| 時間軸 | 比較的短期的な視点(日、週、月単位) | 中長期的な視点(ブランド価値、顧客ロイヤリティも考慮) |

| 概念 | レベニューマネジメントの中核をなす一部分 | イールドマネジメントを包含する包括的な戦略 |

具体例を挙げて考えてみましょう。

- イールドマネジメントの視点:

ある週末、客室単価を20,000円にすれば稼働率80%、18,000円にすれば稼働率100%が見込めるとします。客室売上だけを考えれば、単価を下げてでも満室にした方が売上は高くなる可能性があります(この場合、18,000円×満室の方が売上が高い)。イールドマネジメントでは、このような客室売上(RevPAR)を最大化する価格決定に集中します。 - レベニューマネジメントの視点:

同じ状況で、レベニューマネジメントではさらに踏み込んで考えます。例えば、単価20,000円で宿泊する顧客層は、ホテル内の高級レストランやスパを利用する傾向が強いかもしれません。一方で、価格に惹かれて18,000円で宿泊する顧客層は、館内での消費額が低い可能性があります。

この場合、たとえ稼働率が80%に留まったとしても、客単価の高い顧客を誘致した方が、レストランやスパの売上を含めたホテル全体の総収益は高くなるという判断が成り立ちます。また、安売りによるブランドイメージの低下や、リピート率への影響といった中長期的な視点も考慮します。どの販売チャネル(公式サイト、OTAなど)経由の予約が最も利益率が高いかを分析し、チャネルごとの在庫配分を最適化することもレベニューマネジメントの重要な役割です。

このように、イールドマネジメントが「いかに客室を高く、多く売るか」という戦術的な側面に重きを置くのに対し、レベニューマネジメントは「どの顧客に、どのチャネルで、何を売れば、ホテル全体の利益が最も大きくなるか」という、より戦略的で経営的な視点を持つ点が大きな違いです。

現代のホテル経営では、単に客室を売るだけでなく、総合的な体験価値を提供することが求められています。そのため、宿泊部門に限定されたイールドマネジメントから、ホテル全体の収益性を高めるレベニューマネジメントへと、その重要性がシフトしてきているのです。

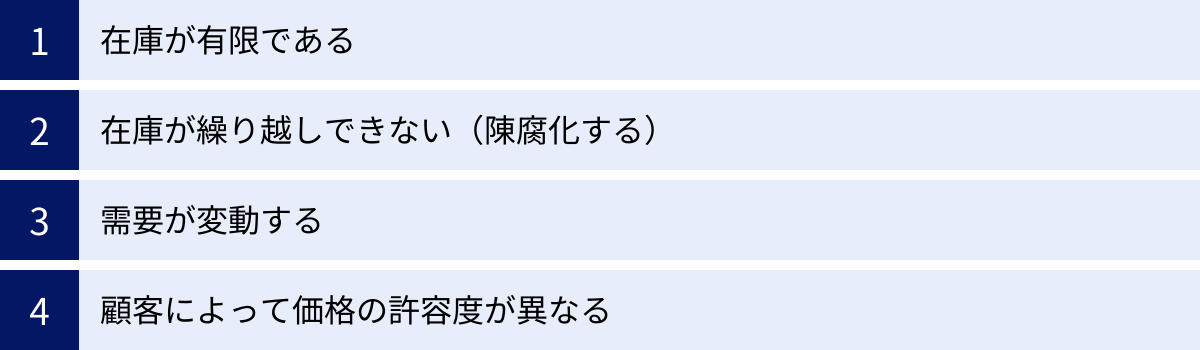

レベニューマネジメントが適用できる事業の4つの条件

レベニューマネジメントは、どのようなビジネスにも適用できる万能な手法ではありません。その効果を最大限に発揮するためには、事業が特定の条件を満たしている必要があります。ここでは、レベニューマネジメントが適用可能となる4つの基本的な条件について、ホテル業界を例に挙げながら詳しく解説します。これらの条件を満たすからこそ、ホテル業界でレベニューマネジメントが不可欠な戦略となっているのです。

① 在庫が有限である

第一の条件は、販売できる商品やサービスの数に物理的な上限があること、つまり在庫が有限であることです。

ホテルの場合、これは「客室数」に相当します。例えば、100室のホテルであれば、1日に販売できる客室数は最大で100室です。どんなに需要が高くても、物理的に101室目を販売することはできません。この「有限性」こそが、レベニューマネジメントの出発点となります。

もし在庫が無限に供給できるのであれば、需要がある限り商品を生産・提供し続ければよいため、価格を細かく調整して収益を最大化するという考え方は重要性を持ちません。しかし、在庫が限られている場合、その限られた資源を誰に、いくらで販売するかが収益を大きく左右することになります。

需要が供給(客室数)を上回る日には、より高い価格を支払ってでも利用したい顧客に優先的に販売することで、収益の最大化を図ります。逆に、需要が供給を下回る日には、価格を下げてでも在庫を消化することが重要になります。このように、在庫が有限であるからこそ、その価値を最大化するための価格戦略、すなわちレベニューマネジメントが必要不可欠となるのです。

② 在庫が繰り越しできない(陳腐化する)

第二の条件は、その日の在庫が売れ残った場合、翌日に持ち越すことができないという性質です。これを「在庫の陳腐化(Perishability)」と呼びます。

ホテルの客室は、この陳腐化する在庫の典型例です。例えば、1月1日の夜に空いていた客室の価値は、1月2日の朝になった瞬間にゼロになります。その客室を「昨日の分」として販売することはできません。航空機の座席や劇場のチケット、レストランの席なども同様の性質を持っています。

この「繰り越せない」という特性は、在庫を抱えるリスクを非常に高くします。製造業のように、今日売れ残った商品を明日以降に販売することができないため、1日1日が収益機会を最大化するための真剣勝負となります。

売れ残りは即、収益機会の完全な喪失を意味するため、ホテルは空室を出すことを極力避けなければなりません。しかし、だからといって安売りしすぎると、今度は本来得られたはずの収益を逃す「機会損失」が発生します。この「売りこぼし」と「機会損失」という二つの相反するリスクの狭間で、最適なバランスを見つけ出すことこそがレベニューマネジメントの役割です。その日の需要を正確に予測し、在庫が陳腐化する前に、最も価値の高い形で販売し尽くすための緻密な戦略が求められるのです。

③ 需要が変動する

第三の条件は、商品やサービスに対する需要が時期によって大きく変動することです。

ホテル業界は、需要変動が非常に激しい業界の一つです。需要を変動させる要因は多岐にわたります。

- 季節性: 夏休みやゴールデンウィーク、年末年始などの繁忙期と、それ以外の閑散期。

- 曜日: ビジネスホテルであれば平日の需要が高く、観光地のホテルであれば週末の需要が高まります。

- イベント: 近隣での大規模なコンサート、学会、スポーツ大会、展示会、地域の祭りなどの有無。

- 天候: 台風や大雪などの悪天候は需要を急激に減少させます。

- 景気動向: 景気が良ければ旅行や出張が増え、悪ければ減少します。

もし需要が一年中安定しているのであれば、価格を固定していても大きな問題は生じません。しかし、これほどまでに需要が乱高下する環境では、価格を固定していると、前述の「機会損失」と「売りこぼし」が頻繁に発生してしまいます。

レベニューマネジメントは、この需要の波を事前に予測し、それに合わせて価格を柔軟に上下させることで、収益を平準化し、かつ最大化することを目指します。需要が高まる時期には価格を引き上げて収益性を高め、需要が落ち込む時期には価格を下げて集客を促す。このダイナミックな対応を可能にするためには、需要の変動をデータに基づいて正確に捉えることが不可欠であり、レベニューマネジメントの分析と予測の機能が真価を発揮する場面です。

④ 顧客によって価格の許容度が異なる

第四の条件は、同じ商品やサービスであっても、顧客セグメントによって支払ってもよいと考える価格(支払許容価格)が異なることです。

ホテルを利用する顧客は決して一様ではありません。

- ビジネス客: 会社の経費で宿泊するため、価格感度は比較的低い傾向があります。利便性や快適性を重視し、高くても駅近や設備の整ったホテルを選びます。

- レジャー客(富裕層): 記念日や特別な旅行など、非日常的な体験を求めています。価格よりも、サービスの質や景観、ブランドなどを重視し、高価格帯でも満足すれば支払います。

- レジャー客(価格重視層): 予算内で旅行を楽しみたいと考えており、価格に非常に敏感です。OTA(宿泊予約サイト)で複数のホテルを比較検討し、最もコストパフォーマンスの高い選択をします。

- 団体客: 旅行会社や企業研修などで利用します。一人当たりの単価は低いですが、まとまった客室数を一度に確保してくれる重要な顧客層です。

このように、顧客セガメントごとに価格に対する価値観は全く異なります。レベニューマネジメントでは、この価格許容度の違いを利用して、収益機会を最大化します。

例えば、「価格は高くても良いから直前でも予約したい」ビジネス客と、「早めに予約するから安くしてほしい」レジャー客の両方のニーズに応えるため、予約のタイミングによって価格を変える(早期割引など)といった手法が用いられます。また、客室のタイプ(スタンダード、デラックス、スイート)やプラン内容(食事付き、特典付き)によって価格差を設けることで、様々な予算やニーズを持つ顧客層を幅広く取り込むことができます。

このように、顧客をセグメンテーションし、それぞれのセグメントに対して最適な価格を提示する「価格差別化」を行うことで、全ての顧客から画一的な価格しか得られない場合に比べて、はるかに大きな収益を生み出すことが可能になるのです。

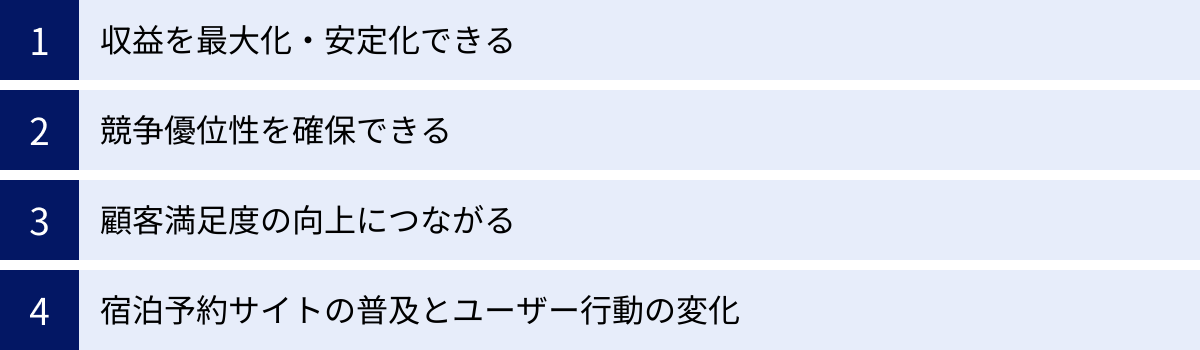

ホテル業界でレベニューマネジメントが重要視される理由

レベニューマネジメントが適用できる4つの条件をすべて満たしているホテル業界。今や、この手法は単なる収益向上テクニックではなく、ホテル経営の根幹を支える不可欠な戦略として位置づけられています。なぜ、ホテル業界においてレベニューマネジメントはこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その理由は、大きく4つの側面に集約されます。

収益を最大化・安定化できる

最も直接的かつ最大の理由は、ホテル全体の収益を最大化し、同時に安定化させることができる点にあります。前述の通り、ホテル経営は「機会損失」と「売りこぼし」という常に隣り合わせのリスクを抱えています。レベニューマネジメントは、データに基づいた需要予測と価格の最適化によって、これらのリスクを最小限に抑えます。

- 収益の最大化: 需要が高い日(週末、連休、イベント開催日など)には、価格を強気に設定し、客室単価(ADR)を引き上げます。これにより、満室にすることだけを考えた場合よりも高い収益を確保できます。逆に、需要の低い日(平日の閑散期など)には、価格を戦略的に下げることで稼働率(OCC)を確保し、売れ残りを防ぎます。このように、需要の波に乗り、一日一日の収益ポテンシャルを最大限に引き出すことで、年間のトータル収益を最大化します。

- 収益の安定化: ホテル業界は季節や曜日による需要の繁閑差が激しく、収益が不安定になりがちです。レベニューマネジメントを導入することで、閑散期の落ち込みを価格戦略によってある程度カバーし、繁忙期の収益を最大化することができます。これにより、年間の収益のブレを小さくし、より安定した経営基盤を築くことが可能になります。キャッシュフローが安定すれば、設備投資や人材育成といった将来への投資計画も立てやすくなり、経営の持続可能性が高まります。

勘や経験だけに頼った価格設定では、どうしても担当者の主観が入り込み、最適な価格設定から乖離してしまうことがあります。レベニューマネジメントは、客観的なデータという「揺るぎない根拠」に基づいて意思決定を行うため、収益機会を逃さず、着実に利益を積み上げていくことができるのです。

競争優位性を確保できる

現代のホテル市場は、同じエリアに多数の競合施設がひしめき合う、非常に競争の激しい環境です。特に、ビジネスホテルや価格帯の近いリゾートホテル間では、顧客の奪い合いが常に発生しています。このような状況下で、レベニューマネジメントは競合に対する強力な武器となります。

- 安易な価格競争からの脱却: 競合ホテルが値下げをしたからといって、自社も安易に追随してしまうと、エリア全体の価格水準が下落し、共倒れになる「価格競争の泥沼」に陥りがちです。レベニューマネジメントを実践していれば、自社の予約ペースや市場全体の需要動向といった客観的データに基づき、「今は値下げに追随すべきではない」「むしろ価格を維持してでも客層を守るべき」といった戦略的な判断ができます。データという裏付けがあるため、自信を持って価格戦略を維持・実行できるのです。

- 戦略的な価格設定による差別化: 競合の価格を常に監視しつつも、それに振り回されるのではなく、自社の強みやポジショニングを考慮した価格設定を行います。例えば、自社の口コミ評価が競合より著しく高い場合、多少価格が高くても顧客に選ばれる可能性があります。逆に、競合が満室に近づいている情報を察知すれば、自社の価格を少し引き上げるチャンスかもしれません。このように、市場の状況をリアルタイムで把握し、競合の一歩先を行くダイナミックな価格戦略を展開することで、競争優位性を確保します。

レベニューマネジメントは、単に自社のデータを見るだけでなく、市場全体と競合の動きを俯瞰的に分析するプロセスを含みます。これにより、自社が市場の中でどのような立ち位置にいるのかを客観的に認識し、勝ち筋を見出すための戦略的な意思決定が可能になるのです。

顧客満足度の向上につながる

「価格を変動させると、顧客が不満に思うのではないか?」と懸念されることがありますが、適切に運用されたレベニューマネジメントは、むしろ顧客満足度の向上に貢献する可能性があります。

その理由は、顧客の多様なニーズに、価格を通じて応えることができるからです。「高いお金を払ってでも最高のサービスを受けたい」顧客もいれば、「サービスは最低限でいいから、とにかく安く泊まりたい」顧客もいます。レベニューマネジメントは、こうした異なる価値観を持つ顧客セグメントそれぞれに、最適な価格と価値の組み合わせを提供することを可能にします。

- 価格重視層へのアピール: 需要の低い時期や曜日に価格を下げることで、これまで予算が合わずに利用できなかった価格に敏感な顧客層を取り込むことができます。「この価格なら泊まれる」という新しい選択肢を提供することは、顧客にとってのメリットです。

- 価値重視層へのアピール: 早期予約割引(早割)や連泊割引などを設定することで、計画的に旅行を準備する顧客にお得感を提供できます。これは「早く決めてくれたことへの感謝」というポジティブなメッセージとして伝わります。

- 納得感の醸成: 需要が高い時期の価格上昇も、例えば「トップシーズンのため」「イベント開催日のため」といった理由が市場で認知されていれば、顧客はある程度納得して支払います。重要なのは、価格がその時々の需要と供給のバランスを反映した「公正な市場価格」であるという認識です。むしろ、どんな日でも価格が同じである方が、「なぜ需要がない平日まで高いのか」という不満につながる可能性すらあります。

顧客が支払う価格と、それによって得られる価値(立地、設備、サービスなど)のバランスに納得したとき、顧客満足は生まれます。レベニューマネジメントは、この価格と価値のバランスを市場の状況に合わせて最適化するプロセスであり、結果として、様々な顧客層に「自分に合ったプランが見つかった」という満足感を提供することにつながるのです。

宿泊予約サイトの普及とユーザー行動の変化

インターネット、特にOTA(Online Travel Agent)と呼ばれる宿泊予約サイトの普及は、ホテル業界の様相を大きく変えました。これが、レベニューマネジメントの重要性を決定的に高めた最後の要因です。

かつて、顧客がホテルの価格を知る手段は、電話で問い合わせるか、旅行代理店のパンフレットを見るくらいしかありませんでした。しかし現在では、スマートフォン一つで、いつでもどこでも、特定のエリアにある多数のホテルの価格、空室状況、口コミを瞬時に比較検討できます。

このような環境の変化は、ユーザーの行動に以下のような影響を与えました。

- 価格比較の常態化: ユーザーは複数のOTAを横断して、同じホテルでもどのサイトが一番安いか、あるいは同じような条件のホテルでどこが一番安いかを徹底的に比較します。

- リアルタイム性の向上: 価格は常に変動するものという認識が広まり、ユーザーは良い条件のプランを見つけるために、予約のタイミングを計るようになりました。

こうしたユーザー行動の変化に対応できないホテルは、競争から取り残されてしまいます。競合ホテルが日々価格を更新している中で、自社だけが固定価格を維持していれば、価格競争力で大きく劣後することになります。

もはや、ダイナミックな価格設定は特別な戦略ではなく、市場で生き残るための「標準装備」となりつつあります。OTAという透明性の高いプラットフォーム上で、競合と常に見比べられているという意識を持ち、市場の動きに機敏に反応して自社の価格を最適化し続ける必要があります。このデジタル時代の競争環境に適応し、収益機会を最大化するために、データドリブンなレベニューマネジメントは不可欠な経営基盤なのです。

レベニューマネジメントに不可欠な3つの主要KPI

レベニューマネジメントを効果的に実践するためには、単に勘や経験に頼るのではなく、客観的な数値に基づいて現状を把握し、施策の効果を測定する必要があります。その際に用いられるのがKPI(Key Performance Indicator / 重要業績評価指標)です。ホテル業界のレベニューマネジメントにおいては、特に重要とされる3つの主要KPIがあります。それが「ADR」「OCC」「RevPAR」です。これらの指標を正しく理解し、定点観測することが、成功への第一歩となります。

| KPI名称 | 計算式 | 概要 |

|---|---|---|

| ADR (Average Daily Rate) | 客室売上 ÷ 販売した客室数 | 客室平均単価。1室あたりいくらで販売できたかを示す。 |

| OCC (Occupancy Rate) | 販売した客室数 ÷ 販売可能な総客室数 | 客室稼働率。どれだけの客室が埋まったかを示す。 |

| RevPAR (Revenue Per Available Room) | 客室売上 ÷ 販売可能な総客室数 (ADR × OCC) | 販売可能客室あたりの売上。ホテルの真の収益力を示す最重要指標。 |

① ADR(客室平均単価)

ADR(Average Daily Rate)は「客室平均単価」を意味し、その日に販売した客室1室あたりの平均販売価格を示す指標です。

計算式: ADR = 客室部門の総売上 ÷ 販売した客室数

例えば、ある日の客室売上が1,000,000円で、販売した客室数が80室だった場合、ADRは以下のようになります。

ADR = 1,000,000円 ÷ 80室 = 12,500円

ADRは、ホテルの価格戦略がうまくいっているかを測るための基本的な指標です。ADRが高ければ高いほど、1室あたりの収益性が高いことを意味します。レベニューマネジメントでは、需要が高いと予測される日には、このADRを最大限に高めるための価格設定を行います。

ただし、ADRだけを見ていては、経営状況を正しく判断することはできません。なぜなら、ADRはあくまで「売れた客室」だけを対象にした平均単価であり、売れ残った客室(空室)の存在を考慮していないからです。極端な話、1室だけを非常に高い価格で販売すればADRは跳ね上がりますが、ホテル全体の収益は低くなってしまいます。そこで、次に説明するOCCと組み合わせて見ることが重要になります。

② OCC(客室稼働率)

OCC(Occupancy Rate)は「客室稼働率」を意味し、ホテルが保有する販売可能な全客室のうち、実際にどれだけの割合が販売されたかを示す指標です。

計算式: OCC = 販売した客室数 ÷ 販売可能な総客室数 × 100 (%)

例えば、総客室数が100室のホテルで、ある日に80室が販売された場合、OCCは以下のようになります。

OCC = 80室 ÷ 100室 × 100 = 80%

OCCは、ホテルの集客力を示す指標です。OCCが高ければ高いほど、多くの客室を埋めることができている、つまり人気があるホテルだと評価できます。レベニューマネジメントでは、需要が低いと予測される日には、価格を下げてでもこのOCCを確保し、空室による損失を最小限に抑えることを目指します。

しかし、OCCもまた、単体で見るには注意が必要な指標です。OCCを100%(満室)にすることだけを目標にして価格を下げすぎると、売上や利益が伸び悩む原因になります。満室にしても利益が出ない「ワーキングプア」な状態に陥るリスクもあります。ホテルの収益性を評価するには、価格(ADR)と稼働率(OCC)の両方をバランスよく見なければなりません。そのために作られたのが、次に紹介するRevPARです。

③ RevPAR(販売可能客室数あたり客室売上)

RevPAR(Revenue Per Available Room)は「販売可能客室数あたりの客室売上」を意味し、レベニューマネジメントにおいて最も重要視されるKPIです。

計算式1: RevPAR = 客室部門の総売上 ÷ 販売可能な総客室数

計算式2: RevPAR = ADR × OCC

RevPARは、「単価(ADR)」と「稼働率(OCC)」の両方の要素を掛け合わせた指標であり、ホテルが持つ全ての客室から、1室あたり平均していくらの売上を生み出しているかを示します。これにより、ホテルの宿泊部門における真の収益力を測ることができます。

先の例で見てみましょう。

- ホテルA: ADR 15,000円, OCC 70% → RevPAR = 15,000円 × 0.70 = 10,500円

- ホテルB: ADR 12,000円, OCC 90% → RevPAR = 12,000円 × 0.90 = 10,800円

この場合、ADR(単価)はホテルAの方が高いですが、OCC(稼働率)まで考慮したRevPAR(収益力)ではホテルBの方が優れていることが分かります。ADRだけ、あるいはOCCだけを見ていては、このような正しい経営判断はできません。

なぜRevPARが最重要なのか。それは、レベニューマネジメントの最終目標が「収益の最大化」であり、RevPARこそがその成果を最も的確に表す指標だからです。ADRを上げるべきか、OCCを上げるべきか、という二者択一の議論に終止符を打ち、両者の最適なバランスポイントを探るという視点を与えてくれます。

日々の価格設定や販売戦略を決定する際には、「この施策は最終的にRevPARを向上させるのか?」という問いを常に念頭に置く必要があります。過去の実績や競合ホテルのRevPARと比較分析することで、自社のパフォーマンスを客観的に評価し、次なる一手へと繋げていく。RevPARは、まさにレベニューマネジメントの成果を測るための究極の指標と言えるでしょう。

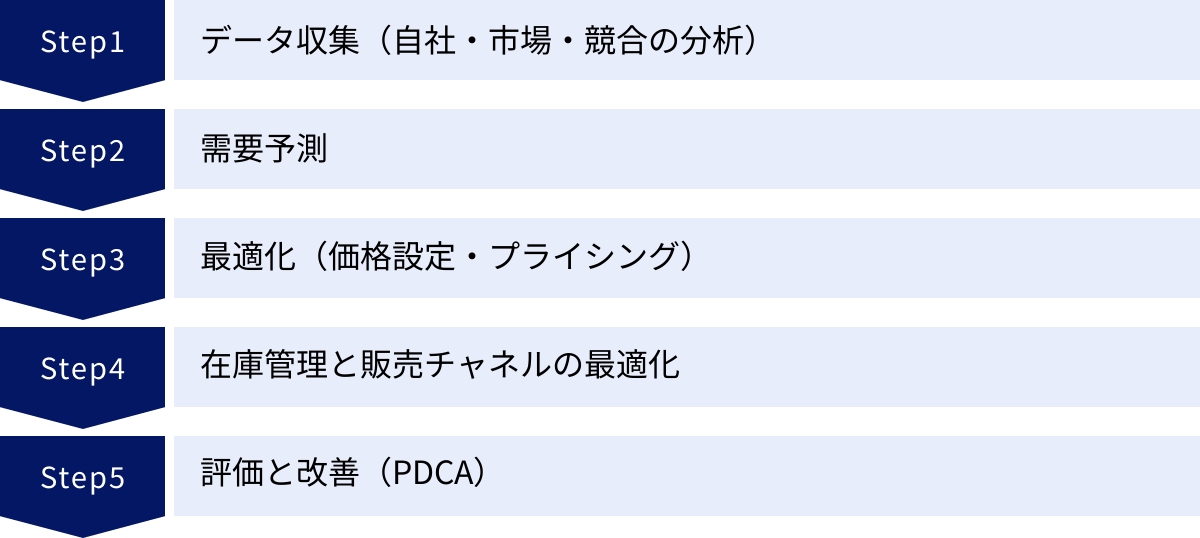

レベニューマネジメントを実践する5つのステップ

レベニューマネジメントは、一度設定して終わりというものではなく、継続的な改善活動(PDCAサイクル)を通じてその精度を高めていくプロセスです。ここでは、レベニューマネジメントを実践するための基本的な5つのステップを、具体的なアクションとともに解説します。このサイクルを回し続けることが、収益最大化への着実な道のりとなります。

① STEP1:データ収集(自社・市場・競合の分析)

全ての分析と予測の基礎となるのが、信頼できるデータの収集です。レベニューマネジメントの成否は、この最初のステップであるデータ収集の質と量にかかっていると言っても過言ではありません。収集すべきデータは、大きく「自社データ」「市場データ」「競合データ」の3つに分類されます。

- 自社データ(内部データ):

自社のPMS(Property Management System / ホテル管理システム)やサイトコントローラーに蓄積された過去から現在までの実績データです。- 販売実績: 日別のADR、OCC、RevPAR、客室タイプ別の販売数など。

- 予約データ: 予約日と宿泊日の差(リードタイム)、予約経路(公式サイト、OTA、電話など)、キャンセル率、顧客セグメント(個人、法人、団体など)。

- 顧客データ: リピート率、顧客の居住地、宿泊目的など。

これらのデータを分析することで、自社の販売におけるパターンや傾向(例:月曜日はビジネス客の直前予約が多い、など)を把握します。

- 市場データ(外部データ):

自社の努力だけではコントロールできない、外部環境のデータです。将来の需要を予測するために不可欠です。- イベント情報: 周辺エリアで開催されるコンサート、スポーツ大会、学会、展示会、地域の祭りなどのスケジュールと規模。

- 季節性・カレンダー: 祝日、連休、学校の長期休暇(夏休み、春休み)など。

- 経済動向・社会情勢: 景気指数、為替レート(インバウンド需要に影響)、交通機関の運行状況(新幹線開通など)、感染症の動向など。

これらの情報は、需要が大きく変動する特異日を特定し、事前の対策を立てる上で極めて重要です。

- 競合データ(外部データ):

自社が競争する上でベンチマークとなる、近隣の競合ホテルのデータです。- 価格情報: 競合ホテルの日別の販売価格、プラン内容。特に、自社と同等クラスのホテルを複数設定し、定点観測します。

- 販売状況: 競合ホテルの空室状況や満室情報(OTAなどから推測)。

- 評判・口コミ: OTA上のレビュー点数やコメント内容。

競合の価格戦略や販売状況を把握することで、自社の価格設定が市場の中で妥当かどうかを判断し、競争力のある価格を維持するための参考にします。

これらのデータを手作業で収集・整理するのは非常に手間がかかるため、多くのホテルでは後述するレベニューマネジメントシステム(RMS)などを活用して効率化を図っています。

② STEP2:需要予測

STEP1で収集した膨大なデータをもとに、将来の特定の日や期間に、どれくらいの宿泊需要が見込まれるかを予測します。需要予測はレベニューマネジメントの心臓部であり、この予測の精度が価格設定の妥当性を左右します。

需要予測は、主に過去のデータパターンに基づいて行われます。

- 過去実績の分析: 昨年同日のOCCやADRはどうだったか? 3年前の同じ曜日はどうだったか? 過去の類似イベント開催時の予約の入り方はどうだったか?といった点を分析し、基本的な需要レベルを把握します。

- 予約ペース(ブッキングカーブ)の分析: 現在の予約状況を、過去の同じ時期の予約ペースと比較します。「オンハンド(On Hand)」と呼ばれる現時点での予約数と、過去の同時点の予約数を比較し、今年のペースが速いのか遅いのかを判断します。ペースが速ければ需要は強いと予測され、ペースが遅ければ需要は弱いと予測されます。

さらに、過去のデータにはない新しい要素も加味する必要があります。

- 新規イベント: 今年から初めて開催される大規模なフェスなど。

- 社会情勢の変化: 新たな交通網の開通や、インバウンド観光客の急増など。

これらの定性的な情報も考慮に入れ、最終的な需要レベルを「高い」「中程度」「低い」といった形で判断します。精度の高い需要予測を行うことで、早すぎる値下げによる機会損失や、高すぎる価格設定による売りこぼしを防ぐことができます。

③ STEP3:最適化(価格設定・プライシング)

需要予測の結果に基づき、具体的な販売価格を決定し、収益を最適化するフェーズです。ここでの目標は、予測された需要レベルに応じて、RevPARを最大化する価格を見つけ出すことです。

- ダイナミックプライシング: 需要が高いと予測される日は価格を引き上げ、低いと予測される日は価格を引き下げます。この価格変動を日々、あるいは一日に何度も行うのがダイナミックプライシングです。

- 価格のフェンス(Price Fences): 全ての顧客に同じ価格を提示するのではなく、特定の条件(フェンス=柵)を設けることで、価格に差をつける戦略です。これにより、価格感度の異なる様々な顧客層を取り込むことができます。

- 予約タイミング: 早期予約割引(早割)、直前予約割引(直割)。

- 滞在期間: 連泊割引。

- キャンセルポリシー: 返金不可プランを安く設定する。

- 客層: 学生割引、シニア割引。

- プラン内容: 食事付き/なし、特典付き/なし。

価格設定は一度決めたら終わりではありません。予約ペースを見ながら、当初の需要予測が正しかったかを常に検証し、必要であれば柔軟に価格を修正していきます。例えば、強気な価格を設定したものの予約の伸びが予測より鈍い場合は、価格を少し下げるなどの調整が必要です。

④ STEP4:在庫管理と販売チャネルの最適化

最適な価格が決定したら、次に「どの販売チャネルで」「どの客室を」「いくつ販売するか」という在庫(客室)の割り当てを最適化します。これをチャネルマネジメント、あるいはチャネルミックスの最適化と呼びます。

ホテルには様々な販売チャネルがあります。

- 自社公式サイト(直販)

- OTA(楽天トラベル、じゃらんnetなど)

- 法人契約

- 旅行代理店(ホールセラー)

- 電話予約

これらのチャネルは、それぞれ手数料(コミッション)や顧客層、予約のリードタイムが異なります。一般的に、自社公式サイト経由の予約は手数料がかからないため、最も利益率が高くなります。

在庫管理のポイントは以下の通りです。

- 利益率の高いチャネルへの誘導: できるだけ自社サイトでの予約を増やすための施策(例:公式サイト限定の最低価格保証「ベストレートギャランティー」、公式サイト限定特典など)を行います。

- チャネルごとの在庫調整: 需要が高い日は、手数料の高いOTAへの客室提供を絞り、利益率の高い直販や法人契約に在庫を優先的に割り当てます。逆に、需要が低い日は、集客力の高いOTAへの提供数を増やしてでも稼働率を確保します。

- 客室タイプのコントロール: 特定の客室タイプ(例:スイートルーム)が先に売り切れないよう、販売状況に応じて予約を制限(セルストップ)したり、逆に販売を強化したりします。

チャネルミックスを最適化することで、同じ稼働率・同じ客室単価であっても、ホテルに残る最終的な利益を最大化することが可能になります。

⑤ STEP5:評価と改善(PDCA)

最後のステップは、実施した一連の施策の結果を評価し、その結果を次のアクションに活かすことです。まさにPDCAサイクルの「Check(評価)」と「Action(改善)」に当たります。

- 結果のレビュー:

- ADR、OCC、RevPARといった主要KPIが、目標値や昨年実績、予算と比較してどうだったかを分析します。

- 需要予測と実際の結果の差異を検証します。「なぜ予測が外れたのか?」「見落としていた要因は何か?」を分析することで、次回の予測精度を高めます。

- 価格戦略がRevPARの最大化に貢献したかを評価します。「あの日の価格は高すぎたか?安すぎたか?」を振り返ります。

- どのチャネルからの予約が多かったか、利益貢献度はどうだったかを分析します。

- 改善アクション:

レビューで得られた知見や反省点を、次のデータ収集(STEP1)や需要予測(STEP2)にフィードバックします。例えば、「今回、近隣の小規模なイベントを見落としていたため、次からは情報収集の範囲を広げよう」「特定のOTAからのキャンセル率が非常に高いため、返金不可プランの比率を高めてみよう」といった具体的な改善策に繋げます。

この「データ収集 → 予測 → 最適化 → 在庫管理 → 評価・改善」というサイクルを粘り強く回し続けることで、レベニューマネジメントのノウハウが組織に蓄積され、より精度の高い意思決定ができるようになり、継続的な収益向上へと繋がっていくのです。

レベニューマネジメントの具体的な手法

レベニューマネジメントの実践5ステップを、より具体的な日々の業務レベルに落とし込むと、どのようなアクションが必要になるのでしょうか。ここでは、多くのホテルで実践されている代表的な4つの手法について解説します。これらの手法は単独で行うのではなく、組み合わせて多角的な視点を持つことが重要です。

競合の価格調査

レベニューマネジメントにおいて、自社の立ち位置を客観的に把握するために不可欠なのが、競合ホテルの価格を定点観測する「コンペティター・チェック」です。顧客はOTAで自社と競合のホテルを常に比較検討しているため、競合の価格動向を無視した価格設定は、市場から乖離するリスクを伴います。

- 調査対象の選定:

まず、ベンチマークとする競合ホテル(コンペティターセット)を3〜5軒程度選定します。選定基準は、立地、ホテルランク、客室の広さや設備、ターゲット顧客層などが自社と類似している施設です。全く価格帯の違うラグジュアリーホテルや格安ホステルを競合に設定しても、有益な情報は得られません。 - 調査内容:

- 日別の料金: 少なくとも数ヶ月先までの料金を、平日・週末・祝日・イベント日など、日程の特性ごとに調査します。

- プラン内容: 同じ宿泊日でも、素泊まり、朝食付き、特典付きなど、プラン内容によって料金は異なります。どのようなプランがどの価格で販売されているかを把握します。

- 販売状況: OTA上で「残りわずか」と表示されているか、あるいは「満室」になっているかを確認します。競合が強気な価格でも売れている場合、そのエリアの需要が強い証拠と判断できます。

- 調査方法:

- 手動での調査: OTAサイトで、設定した競合ホテルの料金を日々確認し、スプレッドシートなどに記録していく方法です。コストはかかりませんが、非常に手間と時間がかかります。

- ツールによる自動化: レートショッパーと呼ばれるツールを導入すると、設定した競合ホテルの価格情報を毎日自動で収集し、レポート化してくれます。これにより、調査業務を大幅に効率化し、より多くの時間を分析や戦略立案に充てることができます。多くのレベニューマネジメントシステム(RMS)には、このレートショッパー機能が搭載されています。

競合の価格はあくまで参考情報であり、盲目的に追随するのではなく、自社の予約状況や需要予測と照らし合わせて、自社の戦略を決定することが重要です。競合が値下げしても、自社の予約が順調であれば追随する必要はありません。逆に、競合が満室に近づいているなら、自社の価格を引き上げる好機と捉えることができます。

過去の実績データ分析

自社の過去の販売実績は、将来の需要を予測するための最も貴重な財産です。PMS(ホテル管理システム)に蓄積されたデータを深く分析することで、自社特有の予約パターンや傾向を発見できます。

- 日別・曜日別分析:

過去数年分のデータを遡り、日別、曜日別のADR、OCC、RevPARの平均値を算出します。これにより、「火曜日は出張需要で稼働は高いが単価は伸び悩む」「金曜日はレジャー需要で単価も稼働も高くなる」といった曜日ごとの特性が明確になります。 - 季節性(シーズナリティ)分析:

月別の実績を比較し、繁忙期(例:8月、10月)と閑散期(例:2月、6月)を特定します。この季節性の波を理解することは、年間の販売戦略を立てる上での基本となります。 - イベント実績分析:

昨年、近隣で大規模なコンサートが開催された日の実績はどうだったか? 予約はいつ頃から入り始め(リードタイム)、最終的なADRとOCCはどの水準に着地したか? これらの情報を分析することで、次回の同様のイベント開催時に、より精度の高い需要予測と価格設定が可能になります。 - 予約ペース(ブッキングカーブ)の分析:

「宿泊日の30日前の時点での予約数は、例年何室くらいか」といった、過去の予約の積み上がりペースを分析します。この過去のカーブを基準線として、現在の予約ペースがそれを上回っているか下回っているかを比較することで、需要の強弱をリアルタイムで判断できます。

これらの分析を通じて得られた知見は、「来月の第一土曜日は需要が高そうだから、少し強気の価格からスタートしよう」「例年2月は落ち込むから、早めに割引プランを出して初期の予約を獲得しよう」といった、具体的なアクションプランに繋がります。

販売チャネルごとの実績分析

現代のホテル販売は、自社公式サイトやOTAなど、複数のチャネルを組み合わせて行うのが一般的です。しかし、各チャネルは利益率や顧客特性が異なるため、どのチャネルからどれだけの売上があり、どれだけの利益が出ているのかを分析(チャネルミックス分析)することが極めて重要です。

- 分析する指標:

- 売上構成比: 全体の売上のうち、各チャネルが占める割合。

- 手数料(コミッション): 各チャネルに支払っている手数料の総額と比率。

- 利益貢献度: 売上から手数料を差し引いた、チャネルごとの実質的な利益。

- ADR / RevPAR: チャネルごとのADRやRevPARを比較します。例えば、自社サイト経由の予約はADRが高い傾向がある、といった分析が可能です。

- リードタイム / キャンセル率: 「AというOTAは直前予約が多いがキャンセル率も高い」「BというOTAは早期予約が多いがキャンセルは少ない」といった特性を把握します。

この分析により、「見かけの売上は大きいが、手数料が高く利益を圧迫しているチャネル」や、「売上構成比は低いが、利益率が高く、リピートにも繋がりやすい優良なチャネル」などを特定できます。

分析結果に基づき、利益率の高い自社サイトへの送客を強化するための施策(ベストレート保証、公式サイト限定特典など)を打ったり、需要が高い日には手数料の高いチャネルへの在庫提供を制限したりといった、収益性を高めるための戦略的なチャネルコントロールが可能になります。

周辺のイベント情報の収集・分析

過去のデータや競合の価格だけでは捉えきれない、未来の特別な需要を予測するために欠かせないのが、周辺のイベント情報の収集と分析です。大規模なイベントは、時にホテルの需要を爆発的に増加させ、価格を通常の数倍に引き上げるチャンスをもたらします。

- 収集すべき情報:

- イベントの種類: コンサート、ライブ、フェス、学会、国際会議、展示会、見本市、スポーツ大会(マラソン、プロ野球など)、地域の祭り、花火大会、入学試験、資格試験など。

- 開催日時と場所: イベントの正確な日程と、自社ホテルからのアクセス。

- 規模: 予想される来場者数や参加者数。アリーナクラスのアーティストのコンサートであれば、数万人規模の宿泊需要が発生する可能性があります。

- 情報収集の方法:

- 公式サイトの定期巡回: 主要なコンサート会場、国際会議場、イベントホール、自治体の観光協会などの公式サイトを定期的にチェックします。

- ニュースサイトや情報誌: 地域のイベント情報をまとめたWebサイトや雑誌を活用します。

- 情報収集ツールの活用: イベント情報を自動で収集・通知してくれる専門のサービスもあります。

収集したイベント情報は、単にカレンダーに書き込むだけでなく、そのイベントがどの程度の宿泊需要を生み出す可能性があるかを分析(格付け)することが重要です。例えば、「ドームでの人気アイドルのコンサートはSランク(需要特大)」「国際会議場での学会はAランク(需要大)」のようにランク付けし、ランクに応じて初期価格の設定や在庫コントロールの戦略をあらかじめ立てておきます。

これらの地道な情報収集と分析を怠ると、大きな収益機会を逃すことになりかねません。常にアンテナを高く張り、市場の変化をいち早く察知することが、レベニューマネジメントの成功に繋がります。

レベニューマネジメントを成功させるためのポイント

レベニューマネジメントは、単に手法を知っているだけ、ツールを導入しただけで成功するものではありません。それを組織に根付かせ、継続的に成果を生み出すためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、レベニューマネジメントを成功に導くための4つの鍵を解説します。

適切なKPIを設定しPDCAを回す

レベニューマネジメントは、データに基づいた科学的なアプローチです。その活動が正しく機能しているかを客観的に評価し、改善を続けるためには、適切なKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。

前述の通り、最終的なゴールとして最も重要なKPIはRevPAR(販売可能客室あたりの売上)です。ADR(客室平均単価)とOCC(客室稼働率)のバランスを評価できるRevPARを北極星として設定し、全ての施策がその向上に繋がっているかを常に意識する必要があります。

しかし、RevPARは結果指標であるため、日々の細かなアクションを管理するには、より手前のプロセスを測る指標も併せて見ることが有効です。

- 予約ペース(ブッキングカーブ): 目標とするペースに対して、現在の予約進捗は順調か、遅れているか。

- リードタイム: 予約がどのくらい前から入っているか。直前予約ばかりに偏っていないか。

- チャネルミックス: 利益率の高い直販の比率は目標通りか。

- キャンセル率: 想定以上にキャンセルが発生していないか。

これらの先行指標を日々モニタリングし、目標との乖離があればすぐに対策を打つ。そして、実行した対策がRevPARという最終結果にどう影響したかを評価し、次の計画に活かす。この地道なPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを、粘り強く、高速で回し続けることが、レベニューマネジメントの精度を高め、成果を最大化するための王道です。週次や月次でチームミーティングを開き、KPIの進捗と課題、次のアクションについて議論する場を設けることも非常に効果的です。

属人化を防ぎ複数人で担当する

特に中小規模のホテルで見られがちなのが、レベニューマネジメント業務を一人の優秀な担当者の「勘と経験」に依存してしまうケースです。その担当者がいる間は業績が良くても、異動や退職によってその人がいなくなると、途端に価格設定のノウハウが失われ、業績が不安定になるリスクを抱えています。これが「属人化」の罠です。

このリスクを回避し、持続可能なレベニューマネジメント体制を築くためには、業務の標準化と複数人での担当が欠かせません。

- 業務の標準化・マニュアル化:

価格設定の判断基準や、データ分析の手順、情報収集のプロセスなどを言語化し、マニュアルとして残します。「こういう状況の時は、こういうデータを見て、このように判断する」という思考プロセスを共有できる形にしておくことが重要です。これにより、担当者が変わっても、一定の品質を保った業務遂行が可能になります。 - チームでの担当体制:

レベニューマネジメントを一人に任せるのではなく、支配人、フロントマネージャー、予約担当者など、複数の役職者で構成されるチームで担当する体制が理想です。それぞれの立場から異なる視点(例:フロントからは現場の顧客の声、予約担当者からは電話の感触など)を持ち寄ることで、より多角的で精度の高い意思決定ができます。また、議論を通じてノウハウがチーム全体に共有・蓄積されていくため、属人化のリスクが大幅に低減します。

レベニューマネジメントは個人のスキルではなく、組織の能力と捉え、情報がオープンに共有され、誰もがデータに基づいて議論できる文化を醸成することが、長期的な成功の鍵となります。

専門知識を持つ人材を育成する

レベニューマネジメントは専門性の高い領域です。データ分析のスキル、市場を読み解く洞察力、そしてKPIを管理し戦略を立案する能力が求められます。したがって、専門知識とスキルを持った人材を計画的に育成、あるいは確保することは、成功のための重要な投資です。

- 社内での育成:

OJT(On-the-Job Training)を通じて、先輩から後輩へと実践的なノウハウを伝承していくのが基本ですが、それだけでは体系的な知識の習得は困難です。- 外部研修・セミナーへの参加: レベニューマネジメントに関する専門的な研修やセミナーに積極的に参加させ、最新の知識や他社の事例を学ぶ機会を提供します。

- 資格取得の奨励: ホテル業界にはレベニューマネジメントに関する認定資格も存在します。資格取得を支援することで、担当者のモチベーション向上と知識レベルの底上げを図ります。

- 書籍やオンライン学習: 関連書籍の購入を補助したり、オンライン学習プラットフォームを活用したりして、自己学習を促進する環境を整えます。

- 外部からの採用:

即戦力が必要な場合や、社内での育成に時間がかかる場合は、レベニューマネジメントの実務経験者を中途採用することも有効な選択肢です。異業種(例:航空、IT)でデータ分析の経験を持つ人材が活躍するケースもあります。

重要なのは、レベニューマネジメントを「誰でもできる簡単な作業」と捉えるのではなく、ホテルの収益を左右する重要な専門職として位置づけ、その育成に会社としてコミットする姿勢です。

自社に合ったツールを導入する

現代のレベニューマネジメントは、扱うデータの種類も量も膨大であり、そのすべてを手作業で収集・分析するには限界があります。特に、競合の価格調査や日々の予約状況のトラッキングなど、定型的で時間のかかる作業は、ITツールの力を借りることで大幅に効率化できます。

レベニューマネジメントシステム(RMS)や、レートショッパーといった専門ツールを導入することは、もはや成功のための必須条件と言っても過言ではありません。

- 業務の効率化: データ収集・集計といった単純作業を自動化することで、担当者はより付加価値の高い、分析や戦略立案といったクリエイティブな業務に集中できます。

- 意思決定の迅速化・精度向上: 必要なデータがダッシュボードなどに可視化されるため、市場の変化を素早く察知し、迅速な意思決定が可能になります。また、AIが過去のデータや市場動向を分析し、最適な価格を推奨してくれる機能を持つツールもあり、勘や経験だけに頼らない、より精度の高い価格設定をサポートします。

- 属人化の防止: ツール上にデータや分析結果が蓄積されていくため、担当者が変わっても過去の経緯や判断根拠を容易に引き継ぐことができます。

ただし、多機能で高価なツールが必ずしも自社に最適とは限りません。自社の規模、予算、そして何より「ツールを使って何を解決したいのか」という目的を明確にした上で、必要な機能を備えた、コストパフォーマンスの高いツールを選定することが重要です。スモールスタートで導入し、活用しながら徐々に機能を追加していくという方法も有効でしょう。

レベニューマネジメントにおける課題

レベニューマネジメントはホテル経営に多大なメリットをもたらす一方、その導入・運用にはいくつかの課題が伴います。これらの課題を事前に認識し、対策を講じておくことが、スムーズな実践への鍵となります。ここでは、多くのホテルが直面する代表的な2つの課題について掘り下げます。

業務が属人化しやすい

レベニューマネジメントが抱える最も根深い課題の一つが、業務の属人化です。これは、特定の担当者の個人的なスキル、経験、そして「勘」に業務の成果が大きく依存してしまう状態を指します。

- なぜ属人化が起こるのか?

レベニューマネジメントは、過去のデータ分析、市場の動向把握、競合の価格調査など、多岐にわたる情報を統合し、最終的に「価格」という一つの答えを導き出す、複雑な意思決定プロセスです。経験豊富な担当者は、長年のキャリアで培った相場観や、データには表れない「肌感覚」のようなものを駆使して、高い精度で需要を予測し、適切な価格を設定できます。

しかし、その思考プロセスや判断基準がブラックボックス化していることが多く、「なぜその価格にしたのか」という根拠を他のスタッフに論理的に説明するのが難しい場合があります。結果として、周囲は優秀な担当者の判断を信じるしかなく、業務のノウハウがその個人の中に閉じてしまいます。 - 属人化がもたらすリスク:

- 退職・異動リスク: その担当者が退職したり、他の部署へ異動したりした場合、ホテル全体の収益をコントロールする司令塔を失うことになります。後任者は何から手をつければよいか分からず、価格設定の精度が著しく低下し、業績が悪化するリスクが非常に高くなります。

- 業務のブラックボックス化: 担当者本人しか業務の全容を把握していないため、ミスや非効率な点があっても周囲が気づきにくく、業務改善が進みません。

- 担当者の負担増: 全ての責任と判断が一人の肩にかかるため、担当者の精神的・肉体的な負担が過大になります。休日でも価格のチェックをしなければならず、疲弊してしまうケースも少なくありません。

- 属人化への対策:

この課題を解決するためには、「レベニューマネジメントを成功させるためのポイント」で述べたように、チームでの担当体制の構築と、業務プロセスの標準化・可視化が不可欠です。判断基準を言語化してマニュアルに落とし込み、定期的なミーティングで情報と判断根拠を共有する文化を醸成することが、属人化を防ぎ、組織としてのレベニューマネジメント能力を高めることに繋がります。

データ収集と分析に時間がかかる

レベニューマネジメントの基本はデータに基づいた意思決定ですが、その元となるデータの収集と分析には、膨大な時間と労力がかかるという現実的な課題があります。

- なぜ時間がかかるのか?

分析に必要なデータは、様々な場所に散在しています。- 自社データ: PMS(ホテル管理システム)から過去の実績データを抽出・集計する。

- 競合データ: 複数のOTAサイトを巡回し、競合ホテルの価格を手動でスプレッドシートに入力する。

- 市場データ: イベント会場や観光協会のWebサイトを定期的にチェックし、情報を収集する。

これらのデータを毎日、あるいは一日に何度も収集し、Excelなどのツールで集計・加工してグラフ化し、ようやく分析のスタートラインに立てる、という状況が多くの現場で起きています。

- 時間がかかることによる弊害:

- 分析業務への圧迫: データ収集という「作業」に大半の時間を費やしてしまい、最も重要であるはずの「分析」や「戦略立案」に十分な時間を割くことができなくなります。これでは本末転倒です。

- 意思決定の遅れ: データを集計している間に、市場の状況は刻一刻と変化していきます。手作業での分析では、市場の変化のスピードに対応できず、価格変更のタイミングを逃してしまう可能性があります。

- 分析の質の低下: 時間的な制約から、分析が表層的になったり、定点観測が継続できなくなったりする恐れがあります。結果として、データに基づいているとは名ばかりの、場当たり的な価格設定に逆戻りしてしまうリスクもあります。

- 時間的課題への対策:

この課題に対する最も直接的かつ効果的な解決策は、ITツールの活用です。前述のレベニューマネジメントシステム(RMS)やレートショッパーは、まさにこのデータ収集・集計作業を自動化するために開発されたツールです。- RMSの導入: PMSと連携し、自社の実績データを自動で集計・可視化します。

- レートショッパーの活用: 競合ホテルの価格情報を毎日自動で取得し、比較レポートを作成します。

これらのツールを導入することで、担当者は煩雑な手作業から解放され、より本質的な分析業務に集中できる環境が整います。ツール導入にはコストがかかりますが、それによって得られる時間の創出と、意思決定の質の向上による収益アップを考慮すれば、十分に元が取れる投資と言えるでしょう。

おすすめのレベニューマネジメントシステム(RMS)4選

手作業でのレベニューマネジメントには限界があり、業務の効率化と精度向上にはツールの導入が非常に有効です。ここでは、日本のホテル業界で広く利用されている、おすすめのレベニューマネジメントシステム(RMS)を4つ紹介します。それぞれに特徴があるため、自社の規模や課題に合ったシステムを選ぶ際の参考にしてください。

(注)各システムの情報は、公式サイト等で公開されている情報を基にしていますが、機能や料金は変更される可能性があるため、導入を検討する際は必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。

| システム名 | 提供会社 | 主な特徴 | 向いている施設 |

|---|---|---|---|

| MagicPrice | 空株式会社 | AIによる精度の高い価格推奨。シンプルで直感的なUI。 | 中小規模のホテル・旅館、初心者 |

| PROPERA | 株式会社グリーンズ | ホテル運営会社開発ならではの実践的機能。詳細なデータ分析。 | データ活用を本格化したいチェーンホテル・大規模施設 |

| Mebius | メビウス株式会社 | PMSメーカーとしての実績とノウハウ。PMSとのシームレスな連携。 | 既存のPMSとの連携を重視する施設 |

| AirHost ONE | 株式会社エアホスト | PMS・サイトコントローラー・RMS一体型。オールインワンで管理。 | 民泊、小規模ホテル、新規開業施設 |

① MagicPrice

MagicPrice(マジックプライス)は、空株式会社が提供するAIを活用したレベニューマネジメントシステムです。特に、シンプルで分かりやすい操作性と、AIによる価格推奨機能に定評があり、レベニューマネジメント初心者や、専任担当者を置くのが難しい中小規模のホテル・旅館から高い支持を得ています。

- 主な特徴:

- AIによる価格推奨: 過去の自社データや周辺のイベント情報、競合価格などをAIが統合的に分析し、最適な販売価格を推奨してくれます。これにより、担当者の経験や勘に頼ることなく、データに基づいた価格設定が可能になります。

- 直感的なUI/UX: 専門用語が少なく、視覚的に分かりやすいダッシュボードが特徴です。予約のペースや競合との価格差などが一目で把握できるため、複雑な操作を覚える必要なく、すぐに使いこなせます。

- 充実したサポート体制: 導入時の設定サポートはもちろん、導入後も専任のカスタマーサクセス担当が付き、活用方法の相談や定例ミーティングなどを通じて、成果が出るまで伴走してくれます。ツールを「導入して終わり」にさせない手厚いサポートが魅力です。

- こんな施設におすすめ:

- レベニューマネジメントに初めて取り組む施設

- 専任の担当者を置くのが難しい中小規模のホテルや旅館

- AIのサポートを受けながら、効率的に価格設定を行いたい施設

参照:MagicPrice 公式サイト

② PROPERA

PROPERA(プロペラ)は、「コンフォートホテル」などを全国展開するホテル運営会社、株式会社グリーンズが自社開発し、外販しているレベニューマネジメントシステムです。ホテル運営の現場で「本当に必要な機能」を追求して開発されているため、非常に実践的で詳細な分析機能が充実しているのが特徴です。

- 主な特徴:

- 詳細なデータ分析機能: 日別のRevPAR分析や予約ペース分析はもちろん、リードタイム分析、チャネル別分析、曜日別分析など、多角的な切り口で自社の販売状況を深く掘り下げることができます。データドリブンな戦略立案を強力にサポートします。

- ホテル運営会社ならではのノウハウ: 現場のレベニューマネージャーが日々どのような情報を見て、どのように判断しているか、というノウハウがシステムの設計に反映されています。

- 柔軟なカスタマイズ性: チェーンホテルなど、複数の施設を管理する際に便利な機能や、独自の分析軸でのレポート作成など、企業の運用に合わせたカスタマイズにも対応しています。

- こんな施設におすすめ:

- すでにレベニューマネジメントに取り組んでおり、さらに高度なデータ分析を行いたい施設

- 複数の施設を管理するチェーンホテル

- データに基づいて、より緻密な販売戦略を立てたい大規模施設

参照:PROPERA 公式サイト

③ Mebius

Mebius(メビウス)は、30年以上にわたり宿泊業向けのシステム開発を手掛けてきた老舗メーカー、メビウス株式会社が提供するレベニューマネジメントツールです。同社が提供するPMS(ホテル管理システム)「Mebius」シリーズとのシームレスな連携が最大の強みです。

- 主な特徴:

- PMSとの完全連携: 自社のPMS「Mebius II」や「Mebius ADV」と完全に連携するため、データの取り込みや価格の反映がスムーズです。システム間のデータ不整合などを心配する必要がありません。

- 豊富な分析帳票: 過去3年分の実績データを様々な角度から分析できる帳票を標準で搭載しています。ブッキングカーブ比較や昨年対比表など、需要予測に役立つレポートが簡単に出力できます。

- 老舗メーカーの信頼性: 長年にわたりホテル業界のIT化を支えてきた実績とノウハウがあり、安定したシステム運用とサポートが期待できます。

- こんな施設におすすめ:

- すでにメビウス社のPMSを導入している、または導入を検討している施設

- PMSとRMSを同一メーカーで揃え、システム連携の安定性を重視する施設

- 豊富な帳票機能を活用して、詳細な実績分析を行いたい施設

参照:Mebius 公式サイト

④ AirHost ONE

AirHost ONE(エアホスト・ワン)は、株式会社エアホストが提供する、PMS、サイトコントローラー、ブッキングエンジン、そしてRMS(レベニューマネジメントシステム)の機能が一つになったオールインワン型の宿泊管理システムです。複数のシステムを個別に契約・管理する必要がない手軽さが魅力です。

- 主な特徴:

- オールインワン: 宿泊予約の管理から客室の在庫・料金調整、自社サイトでの直接販売、そして価格の最適化まで、ホテル運営に必要な中心機能がすべて一つのシステムで完結します。システム間の連携設定やトラブルの心配がありません。

- ダイナミックプライシング機能: 競合施設の価格や稼働率、イベント情報などを基に、AIが最適な料金を自動で算出・更新するダイナミックプライシング機能を搭載しています。料金管理の手間を大幅に削減できます。

- 幅広い業態に対応: もともと民泊(バケーションレンタル)向けのシステムから発展してきた経緯もあり、無人ホテルや小規模な分散型ホテルから、一般的なビジネスホテル、リゾートホテルまで、多様な宿泊施設の運営形態に対応できます。

- こんな施設におすすめ:

- これから新規開業する施設や、システムの入れ替えを検討している施設

- PMSやサイトコントローラーなど、複数のシステムを一つにまとめて管理を簡素化したい施設

- 民泊や小規模ホテルなど、省人化・効率化を重視する施設

参照:AirHost ONE 公式サイト

ツール導入以外の効率化の方法

レベニューマネジメントシステム(RMS)の導入は、業務効率化と精度向上のための非常に強力な手段ですが、施設の規模や予算、人的リソースによっては、すぐに導入を決断するのが難しい場合もあります。また、ツールを導入しても、それを使いこなし、戦略を立案・実行する専門人材が社内にいないという課題も考えられます。

そのような場合に有効な選択肢となるのが、専門家集団の力を借りる「業務委託(アウトソーシング)」です。

業務委託(アウトソーシング)を利用する

レベニューマネジメント業務そのものを、専門の外部企業に委託するという方法です。ホテルに代わって、専門知識と経験豊富なプロフェッショナルが、日々の価格設定や販売戦略の立案・実行を代行してくれます。

- 業務委託のメリット:

- 専門知識とノウハウの即時活用: 社内に専門人材がいなくても、契約後すぐにトップレベルのレベニューマネジメントを実践できます。委託会社は多くのホテルの事例や最新の市場動向を把握しているため、自社単独で取り組むよりも高い成果が期待できます。

- 人件費・採用コストの削減: 専門人材を自社で雇用・育成するには、多大なコストと時間がかかります。アウトソーシングを利用すれば、正社員一人を雇用するよりも低いコストで、専門チームのサポートを受けることが可能です。採用活動や教育研修の手間もかかりません。

- 客観的な視点の導入: 長年同じ施設で働いていると、どうしても視野が狭くなったり、過去の成功体験に固執したりしがちです。外部の専門家が入ることで、しがらみのない客観的な視点から自社の強みや課題を分析し、これまで気づかなかった新たな戦略や改善点が見つかることがあります。

- コア業務への集中: 収益管理という専門的で時間のかかる業務を外部に任せることで、ホテルのスタッフは、接客サービスの向上や顧客満足度の向上といった、本来注力すべきコア業務に集中できます。

- 業務委託のデメリット・注意点:

- 委託コストの発生: 当然ながら、外部に委託するための月額費用が発生します。多くの場合、固定費用や、成果(売上向上分)に応じたレベラブル(成果報酬)型の料金体系となっています。費用対効果を慎重に見極める必要があります。

- 自社にノウハウが蓄積しにくい: 業務を丸投げしてしまうと、なぜその価格になったのか、どのような戦略で販売しているのか、といったノウハウが社内に蓄積されにくいという側面があります。これを避けるためには、委託先と密にコミュニケーションを取り、定期的なレポーティングやミーティングを通じて、判断の根拠や戦略の意図を共有してもらうことが重要です。委託先を「下請け」ではなく、「パートナー」として捉え、共に成長していく姿勢が求められます。

- 委託先の選定が重要: レベニューマネジメント代行サービスを提供する企業は複数存在します。それぞれ得意なエリアやホテルのタイプ、料金体系が異なるため、自社の課題や目指す方向性に合った、信頼できるパートナーを慎重に選ぶ必要があります。過去の実績やサポート体制などを十分に比較検討しましょう。

ツール導入とアウトソーシングは、二者択一の関係ではありません。例えば、「まずはアウトソーシングでプロの手法を学びながら収益基盤を安定させ、将来的に自社で運用できる体制が整ったらツールを導入して内製化する」といったステップを踏むことも可能です。自社の現状と将来像を見据え、最適な効率化の方法を選択することが重要です。

まとめ

本記事では、ホテル業界におけるレベニューマネジメントの重要性について、その基本概念から具体的な手法、成功のポイント、そして効率化のためのツールに至るまで、多角的に解説してきました。

レベニューマネジメントとは、需要を予測し、価格と在庫を最適化することで、収益の最大化を目指す科学的かつ戦略的な経営手法です。在庫が有限かつ繰り越し不可能で、需要が常に変動するという特性を持つホテル業界にとって、これはもはや特別なテクニックではなく、持続的な経営に不可欠な羅針盤と言えるでしょう。

その核心は、ADR(客室平均単価)、OCC(客室稼働率)、そして両者を統合した最重要指標であるRevPAR(販売可能客室あたりの売上)を常に意識し、データに基づいたPDCAサイクルを回し続けることにあります。勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータという根拠を持って意思決定を行うことで、機会損失と売りこぼしを最小限に抑え、激しい市場競争の中で確かな優位性を築くことができます。

しかし、その実践には「業務の属人化」や「データ収集・分析の煩雑さ」といった課題も伴います。これらの課題を乗り越え、レベニューマネジメントを成功させるためには、

- 適切なKPIを設定し、PDCAサイクルを組織的に回す文化の醸成

- 属人化を防ぐためのチーム体制と業務の標準化

- 専門知識を持つ人材の育成

- 自社に合ったRMS(レベニューマネジメントシステム)の導入による効率化

といった取り組みが鍵となります。

今日のホテル経営は、OTAの普及により、価格の透明性が極めて高い環境下にあります。顧客は常に情報を比較し、最も価値ある選択をしようとしています。このような時代において、データに基づかない価格設定は、知らず知らずのうちに大きな収益機会を逃していることと同義です。

レベニューマネジメントの導入は、決して簡単な道のりではないかもしれません。しかし、小さな一歩からでも、データを見て、考え、試行錯誤を始めることが重要です。本記事が、皆様のホテル経営を新たなステージへと導くための一助となれば幸いです。