ビジネスの世界では、「アウトバウンド」や「インバウンド」といった言葉を頻繁に耳にします。これらの言葉は、特にマーケティングや営業、観光業界など、多岐にわたる分野で使われていますが、その正確な意味や違いを深く理解しているでしょうか。アウトバウンドは、企業が積極的に顧客へアプローチする「外向き」の活動を指し、インバウンドは顧客からのアプローチを待つ「内向き」の活動を指します。

この二つの概念は対照的に語られることが多いですが、現代のビジネス戦略において、どちらか一方だけを選ぶのではなく、両者の特性を理解し、戦略的に組み合わせることが成功の鍵となります。例えば、新製品の認知度を短期間で一気に高めたい場合はアウトバウンド施策が有効ですし、長期的に顧客との信頼関係を築き、自社のファンになってもらうためにはインバウンド施策が不可欠です。

この記事では、「アウトバウンド」という言葉の基本的な意味から、業界ごとの具体的な使われ方、代表的な手法、そして成功させるためのポイントまで、網羅的に解説します。アウトバウンドとインバウンドの違いを明確にし、それぞれのメリット・デメリットを比較することで、自社のビジネスに最適な戦略を立てるためのヒントを提供します。この記事を最後まで読めば、アウトバウンドに関する深い知識が身につき、明日からのビジネス活動に活かせるようになるでしょう。

目次

アウトバウンドとは

「アウトバウンド(Outbound)」とは、ビジネスの文脈において、企業側から顧客や見込み客に対して能動的にアプローチする活動全般を指す言葉です。そのアプローチは、電話、メール、広告、イベント出展など、様々な形態をとります。この概念を理解する上で重要なのは、「企業が主体となって情報を外側へ発信していく」という方向性です。

このセクションでは、まず「アウトバウンド」という言葉の語源的な意味を掘り下げ、そこからビジネスにおける具体的な意味合いへと展開していきます。言葉の核心を理解することで、なぜこのアプローチが多くの業界で採用されているのか、その本質が見えてくるでしょう。

「外向きの」を意味する言葉

アウトバウンド(Outbound)は、英語の「out(外へ)」と「bound(向かう)」が組み合わさった言葉であり、直訳すると「外向きの」「市外行きの」「外国行きの」といった意味を持ちます。この「内から外へ」という方向性が、アウトバウンドという概念の根幹をなしています。

例えば、交通機関の文脈では、「outbound train」は都心から郊外へ向かう「下り列車」を指し、「outbound flight」は自国から外国へ向かう「出国便」を意味します。この場合、中心地や国内を「内(イン)」と捉え、そこから離れていく動きを「外(アウト)」と表現しているわけです。

この基本的な意味合いが、様々なビジネスシーンに応用されるようになりました。

ビジネスにおけるアウトバウンドの概念

ビジネスの世界では、「企業」を「内」、「市場や顧客」を「外」と捉えます。この構図において、企業内部から外部の顧客や見込み客に向けて行われる情報発信やアプローチ活動が「アウトバウンド」と呼ばれます。

具体的には、以下のような活動がアウトバウンドに分類されます。

- 企業から顧客への電話(テレアポ、市場調査など)

- 企業から送付するダイレクトメール(DM)やEメール

- テレビCM、新聞広告、Web広告などの広告出稿

- 展示会やセミナーへの出展を通じた企業紹介

- プレスリリースの配信によるメディアへの情報提供

これらの活動に共通しているのは、顧客がその情報を求めているかどうかにかかわらず、企業側が主体となって一方的に情報を届けるという点です。顧客が自ら情報を探しに来るのを待つのではなく、企業側から積極的に「攻め」のアプローチを仕掛けることから、「プッシュ型」戦略とも呼ばれます。

アウトバウンドの歴史的背景と現代における位置づけ

アウトバウンドという考え方は、マスマーケティングが主流であった時代から存在していました。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌といったマスメディアを通じて、企業は不特定多数の消費者に対して一方的にメッセージを送り、製品やサービスの認知度を高め、購買意欲を喚起してきました。これが古典的なアウトバウンドマーケティングの姿です。

しかし、インターネットとスマートフォンの普及により、消費者の情報収集行動は劇的に変化しました。人々は自ら必要な情報を検索し、SNSや口コミサイトで他者の評価を参考にし、購買を決定するようになりました。このような変化の中で、顧客側から企業を見つけてもらう「インバウンド」というアプローチが注目を集めるようになりました。

その結果、「アウトバウンドは時代遅れだ」という意見も聞かれるようになりました。確かに、興味のない相手への一方的なアプローチは、時に「迷惑」と受け取られ、企業のブランドイメージを損なうリスクもはらんでいます。

しかし、アウトバウンドが完全に不要になったわけではありません。 むしろ、その役割が変化し、より戦略的な活用が求められるようになっています。例えば、まだ市場に存在しない革新的なサービスや、顧客自身が課題として認識していない潜在的なニーズを掘り起こす場合、インバウンドのように「待つ」だけではアプローチできません。このような状況では、企業側から積極的に働きかけるアウトバウンドの手法が極めて有効です。

現代のビジネスでは、アウトバウンドとインバウンドは対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。アウトバウンドで獲得した見込み客をインバウンドのコンテンツで育成したり、インバウンドで得られたデータを基にアウトバウンドのターゲットを精密化したりと、両者を組み合わせることでマーケティング効果の最大化が期待できるのです。

このように、「アウトバウンド」とは単なる「外向きの」活動を指すだけでなく、企業の成長戦略において重要な役割を担う、積極的かつ能動的なアプローチの総称であると理解することが重要です。

アウトバウンドとインバウンドの主な違い

アウトバウンドとインバウンドは、ビジネスにおけるアプローチの方向性を示す対義語として用いられます。両者の違いを正確に理解することは、自社の製品やサービス、ターゲット顧客、そして事業フェーズに合った適切な戦略を選択する上で不可欠です。ここでは、「アプローチの方向性」「コミュニケーションの主体」「目的」という3つの主要な観点から、両者の違いを詳しく解説します。

| 比較項目 | アウトバウンド (Outbound) | インバウンド (Inbound) |

|---|---|---|

| 別名 | プッシュ型 (Push) | プル型 (Pull) |

| アプローチの方向性 | 企業 → 顧客 (企業側から積極的に働きかける) | 顧客 → 企業 (顧客側から能動的に見つけてもらう) |

| コミュニケーションの主体 | 企業 (企業が伝えたい情報を一方的に発信する) | 顧客 (顧客が知りたい情報を自ら探しに来る) |

| 主な目的 | 短期的な成果、新規顧客獲得、認知度向上 | 長期的な関係構築、顧客育成、ロイヤリティ向上 |

| 主な手法 | テレアポ、広告、ダイレクトメール、展示会出展 | SEO、ブログ、SNS、ホワイトペーパー、Webセミナー |

| 顧客の反応 | 興味がない場合、ネガティブな印象を持たれやすい | 既に興味関心があるため、ポジティブに受け入れられやすい |

| コスト | 広告費や人件費など、一般的に高くなる傾向 | コンテンツ制作など初期投資は必要だが、資産として蓄積される |

アプローチの方向性

アウトバウンドとインバウンドの最も根本的な違いは、アプローチのベクトルが「企業から顧客へ」向かうのか、それとも「顧客から企業へ」向かうのかという点にあります。

アウトバウンド:「プッシュ(Push)型」アプローチ

アウトバウンドは、企業が伝えたい情報を顧客に向かって「押し出す(Push)」アプローチです。電話をかける、広告を見せる、ダイレクトメールを送るといった行動は、すべて企業が起点となっています。顧客がその情報を探しているかどうかは関係なく、企業側のタイミングでアプローチを行います。

- 具体例:

- あるソフトウェア会社が、新機能のリリースに合わせて、過去に名刺交換した見込み客リストに対して一斉に電話をかけ、アポイントメントを獲得しようとする(テレアポ)。

- ある健康食品メーカーが、新商品の発売を告知するため、テレビCMや新聞広告を大々的に展開し、幅広い層にアプローチする(マス広告)。

- あるBtoB企業が、業界の大型展示会に出展し、ブース前を通りかかった来場者に積極的に声をかけ、製品デモを見せる(イベント出展)。

これらの手法は、まだ自社の製品やサービスを知らない潜在顧客層にリーチし、認知度を急速に高めるのに非常に効果的です。企業側がアプローチの対象とタイミングをコントロールできるため、短期的な目標達成(例:今月中にアポイントを100件獲得する)に向いています。

インバウンド:「プル(Pull)型」アプローチ

一方、インバウンドは、顧客を自社に「引き寄せる(Pull)」アプローチです。顧客が抱える課題やニーズに対する有益な情報(ブログ記事、SNS投稿、ホワイトペーパーなど)をインターネット上で提供し、顧客が自ら検索や情報収集の過程で企業を見つけ、接触してくるのを促します。

- 具体例:

- ある会計ソフトの会社が、「確定申告 やり方」「経費精算 効率化」といったキーワードで検索したユーザーのために、詳細なノウハウを解説するブログ記事を作成し、検索エンジンからの流入を図る(SEO・コンテンツマーケティング)。

- あるアパレルブランドが、Instagramで季節ごとのコーディネート例や商品の着こなし術を発信し、フォロワーとのエンゲージメントを高め、ECサイトへの誘導を図る(SNSマーケティング)。

- あるコンサルティング会社が、「製造業のDX推進ガイドブック」というホワイトペーパーを作成し、ダウンロードと引き換えにリード(見込み客情報)を獲得する(リードジェネレーション)。

これらの手法は、すでにある程度の問題意識や興味を持っている顧客にアプローチするため、受け入れられやすく、質の高い見込み客を獲得しやすいのが特徴です。顧客主導で関係が始まるため、売り込み感が少なく、長期的な信頼関係を築きやすいという利点があります。

コミュニケーションの主体

アプローチの方向性の違いは、必然的にコミュニケーションの主導権がどちらにあるかという違いにも繋がります。

- アウトバウンド: コミュニケーションの主体は「企業」です。企業が「何を」「いつ」「誰に」「どのように」伝えるかを決定します。メッセージは基本的に一方通行であり、顧客は情報を受け取る側になります。テレビCMや広告は、まさにその典型例です。電話やメールであっても、最初のコンタクトは企業側が伝えたいことから始まるのが一般的です。このため、顧客の状況やニーズとタイミングが合わない場合、「邪魔された」「売り込まれた」といったネガティブな印象を与えてしまうリスクが常に伴います。

- インバウンド: コミュニケーションの主体は「顧客」です。顧客が自身の課題や興味に基づいて情報を探し、企業のコンテンツにたどり着きます。顧客は「何を知りたいか」「いつ情報にアクセスするか」を完全にコントロールできます。企業は、顧客が求めるであろう情報を予測し、先回りして良質なコンテンツを用意しておく役割を担います。コミュニケーションは双方向的であり、顧客の能動的なアクション(検索、クリック、ダウンロード、問い合わせ)から始まるため、エンゲージメントの高い対話が生まれやすくなります。

目的

アプローチの方法やコミュニケーションの主体が異なるため、アウトバウンドとインバウンドでは、それぞれが得意とする目的も異なります。

- アウトバウンドの主な目的:

- 短期的な成果の創出: 「今月中に商談を〇件設定する」「キャンペーン期間中に売上を〇%上げる」といった、期間が明確な目標達成に適しています。能動的にアプローチできるため、結果が出るまでのスピードが速い傾向にあります。

- 新規市場の開拓・認知度向上: まだ自社の存在が知られていない市場や、まったく新しいカテゴリーの製品を広める際に強力な武器となります。待っていても誰も来ない状況を、自ら動くことで打開できます。

- 潜在ニーズの掘り起こし: 顧客自身も気づいていないような課題を、こちらからの提案によって「そういえば、こんなことに困っていた」と気づかせることができます。

- インバウンドの主な目的:

- 長期的な顧客との関係構築: 有益な情報を提供し続けることで、企業は「信頼できる専門家」としての地位を確立できます。すぐに購入には至らなくても、将来的なニーズが発生した際に第一想起される存在を目指します。

- 見込み客の育成(リードナーチャリング): 獲得したリードに対して、継続的に有益な情報(メルマガ、限定コンテンツなど)を提供し、徐々に購買意欲を高めていくプロセスに適しています。

- ブランドロイヤリティの向上: 既存顧客に対しても価値ある情報を提供し続けることで、満足度を高め、リピート購入や他者への推奨(口コミ)を促進します。

このように、アウトバウンドとインバウンドは、その性質から目的、手法に至るまで、多くの点で対照的です。しかし、どちらが優れているというわけではなく、両者は車の両輪のような関係にあります。自社のビジネスの状況に合わせて、両者を効果的に使い分ける、あるいは連携させることが、現代のマーケティング戦略を成功に導くための鍵となるのです。

【業界別】アウトバウンドの意味と使い方

「アウトバウンド」という言葉は、その「内から外へ」という基本的な意味合いから、様々な業界で独自の文脈を持って使われています。業界が異なれば、指し示す具体的な活動や重要性も大きく変わってきます。ここでは、特に「観光・旅行業界」「マーケティング・営業業界」「コールセンター業界」「IT・通信業界」の4つの分野に焦点を当て、それぞれにおけるアウトバウンドの意味と具体的な使い方を詳しく解説します。

観光・旅行業界

観光・旅行業界における「アウトバウンド」は、自国民が海外へ旅行することを指します。この文脈では、自国を「内(イン)」、海外を「外(アウト)」と捉えています。つまり、「日本のアウトバウンド」と言えば、日本人が海外へ観光やビジネスで出かけることを意味します。

この業界でのアウトバウンドは、しばしば「インバウンド」と対で語られます。

- アウトバウンド(Outbound): 日本人の海外旅行。

- インバウンド(Inbound): 訪日外国人旅行。

これらの動向は、国の経済や国際交流、そして旅行会社の経営戦略に大きな影響を与えます。例えば、円高の時期には海外での購買力が高まるため、アウトバウンド旅行が活発になる傾向があります。逆に円安の時期は、海外旅行の費用が割高になるため、アウトバウンドは減少し、一方で日本を訪れる外国人旅行者(インバウンド)にとっては割安感が出るため、インバウンドが増加する傾向が見られます。

具体的な使われ方と関連データ

旅行会社や航空会社は、アウトバウンド市場の動向を常に注視しています。例えば、旅行会社は人気の渡航先や旅行形態のトレンドを分析し、海外旅行パッケージ商品を企画・販売します。夏休みや年末年始などのピークシーズンには、アウトバウンド向けのキャンペーンを大々的に展開します。

国の機関もアウトバウンドのデータを重視しています。日本政府観光局(JNTO)は、毎月「出国日本人数の推移」を発表しており、これは観光政策を考える上での重要な指標となります。例えば、新型コロナウイルス感染症の影響で一時的にアウトバウンド需要は激減しましたが、渡航制限の緩和以降、その回復ペースが注目されています。

実際のデータを見てみると、パンデミック前の2019年には年間約2,008万人の日本人が海外へ渡航していましたが、2023年には約962万人となり、回復の途上にあることがわかります。(参照:日本政府観光局(JNTO) 出国日本人数の推移)

このように、観光業界におけるアウトバウンドは、個人の旅行活動であると同時に、経済動向や国際情勢を反映するマクロな指標としても扱われる、非常に重要な概念です。

マーケティング・営業業界

マーケティング・営業業界における「アウトバウンド」は、この記事で主に解説している企業側から顧客へ積極的にアプローチする「プッシュ型」の活動全般を指します。この業界では、アウトバウンドは新規顧客を獲得するための伝統的かつ直接的な手法として位置づけられています。

アウトバウンドマーケティング

アウトバウンドマーケティングとは、企業が主体となって、広告やプロモーションを通じて不特定多数を含むターゲットにメッセージを届ける活動です。顧客が自社の製品やサービスを探しているかどうかにかかわらず、企業側から情報を「押し出す」のが特徴です。

- 主な手法:

- マス広告: テレビCM、ラジオCM、新聞広告、雑誌広告など。

- Web広告: ディスプレイ広告、リスティング広告(検索連動型広告)、SNS広告など。

- ダイレクトメール(DM): 郵送によるパンフレットやチラシの送付。

- イベント・展示会: 業界の展示会に出展し、来場者に直接アプローチする。

これらの手法は、ブランドの認知度を一気に高めたり、新製品の発売を広く告知したりする際に非常に有効です。ターゲットを広く設定することで、まだ自社のことを知らない潜在顧客層にリーチできる可能性があります。ただし、興味のない人にも情報が届くため、広告費用が嵩む割にコンバージョン率(成約率)が低くなる傾向や、広告を「邪魔」だと感じさせてしまうリスクもあります。

アウトバウンドセールス

アウトバウンドセールスは、マーケティング活動によって創出された、あるいは独自にリストアップした見込み客(リード)に対して、営業担当者が直接的にアプローチをかけて商談や契約獲得を目指す活動です。マーケティングが「広く網をかける」活動だとすれば、セールスは「狙った魚を一本釣りする」活動と言えます。

- 主な手法:

- テレフォンアポイントメント(テレアポ): 見込み客リストに電話をかけ、製品・サービスの紹介や商談のアポイントメントを取り付けます。

- コールドコール: 事前の接点がない企業や個人に突然電話をかける手法。

- コールドメール: 事前の接点がない相手にEメールを送る手法。

- フォーム営業: 企業のウェブサイトの問い合わせフォームから営業メッセージを送る手法。

- 飛び込み営業: 事前のアポイントなしに直接企業や個人宅を訪問する手法。

アウトバウンドセールスは、企業側がアプローチしたいターゲットをピンポイントで狙えるという大きな利点があります。特に、高単価な商材を扱うBtoB(企業間取引)ビジネスや、特定の業界・役職者にアプローチする必要がある場合に効果を発揮します。成功のためには、精度の高いターゲットリストの作成と、相手の状況や課題に寄り添った質の高いコミュニケーションが不可欠です。

コールセンター業界

コールセンター業界における「アウトバウンド」は、非常に明確な意味を持ちます。それは、オペレーターが顧客や見込み客に対して電話を発信する業務のことです。これも「内(センター)から外(顧客)へ」という方向性に基づいています。

これもインバウンドと対で使われます。

- アウトバウンドコール: オペレーターから顧客へ電話をかけること。

- インバウンドコール: 顧客からかかってくる電話を受けること(問い合わせ、注文、サポートなど)。

アウトバウンドコールの目的は多岐にわたります。

- テレマーケティング・テレアポ: 新規顧客獲得のための商品・サービス案内やアポイントメント設定。

- 販売促進: 既存顧客に対する新商品やキャンペーンの案内、アップセル・クロスセルの提案。

- 市場調査・アンケート: 顧客満足度調査や新製品開発のためのニーズ調査。

- 督促: 料金の支払いが滞っている顧客への支払いの催促。

- アフターフォロー: 商品購入後の顧客に対する利用状況の確認やサポートの提供。

アウトバウンドコールを成功させるには、質の高いトークスクリプト(台本)の準備と、オペレーターの高度なコミュニケーションスキルが求められます。相手の顔が見えない電話越しのコミュニケーションでは、声のトーンや話し方、適切な相槌などが非常に重要になります。また、一方的な売り込みにならず、相手の話を傾聴し、ニーズを引き出す姿勢が成果を大きく左右します。近年では、CRM(顧客関係管理)システムと連携し、顧客情報を参照しながら一人ひとりに合わせたパーソナライズされた対話を行うことが一般的になっています。

IT・通信業界

IT・通信業界、特にネットワークやセキュリティの分野における「アウトバウンド」は、特定のネットワーク(例:社内LAN)から外部のネットワーク(例:インターネット)へ向かう通信を指します。ここでも「内から外へ」の方向性が基本概念です。

この文脈でも、インバウンドと対で使われます。

- アウトバウンドトラフィック(通信): 内部ネットワークから外部へ出ていくデータフロー。

- インバウンドトラフィック(通信): 外部ネットワークから内部へ入ってくるデータフロー。

この概念は、ファイアウォールの設定において極めて重要です。ファイアウォールは、ネットワーク間の通信を監視し、あらかじめ設定されたセキュリティルールに基づいて通信を許可または拒否するシステムです。

- アウトバウンド通信の制御:

社内のコンピューターが外部のサーバーにアクセスする際の通信を制御します。例えば、「特定の危険なウェブサイトへのアクセスを禁止する」「許可されたアプリケーション以外の通信をブロックする」といった設定が可能です。これにより、マルウェアに感染したPCが外部の指令サーバー(C&Cサーバー)と通信したり、内部の機密情報を不正に外部へ送信したりするのを防ぎます。情報漏洩対策の観点から、アウトバウンド通信の監視と制御は非常に重要です。 - インバウンド通信の制御:

インターネットから社内ネットワークへの不正アクセスを防ぐための制御です。例えば、「外部からの不正なログイン試行をブロックする」「特定のポートへのアクセスのみを許可する」といった設定を行います。これは、サイバー攻撃から社内サーバーやシステムを守るための基本的な防御策となります。

このように、IT業界におけるアウトバウンドは、主にデータの流れを指す技術用語として使われ、ネットワークセキュリティを確保するための根幹をなす概念となっています。

アウトバウンドの代表的な手法

アウトバウンド戦略を実行に移すためには、様々な具体的な手法が存在します。これらの手法は、それぞれに特徴があり、目的やターゲット、予算に応じて適切に選択し、組み合わせることが重要です。ここでは、古くから使われている伝統的な手法から、デジタル技術を活用した現代的な手法まで、代表的なものを6つ取り上げ、それぞれの概要、メリット、そして活用する上でのポイントを解説します。

| 手法 | 概要 | 主な目的 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| テレマーケティング | 電話で見込み客に直接アプローチする | アポ獲得、商品販売、市場調査 | ・即時性が高い ・直接対話できる ・双方向のやり取りが可能 |

・精神的負担が大きい ・断られやすい ・人件費がかかる |

| ダイレクトメール (DM) | ターゲットに直接郵便物を送付する | 商品案内、イベント告知、関係構築 | ・開封率が高い ・手元に残りやすい ・デザインの自由度が高い |

・コストが高い ・効果測定が難しい ・作成に時間がかかる |

| 広告出稿 | マスメディアやWebに広告を掲載する | 認知度向上、ブランディング、リード獲得 | ・広範囲にリーチできる ・短期間で認知を高められる ・媒体の信頼性を活用できる |

・多額の費用がかかる ・ターゲットを絞りにくい ・効果が一時的 |

| イベント・展示会 | 業界関連のイベントに出展する | リード獲得、商談創出、製品デモ | ・意欲の高い層に会える ・直接製品を見せられる ・競合や市場の調査ができる |

・出展費用が高い ・準備に手間がかかる ・当日の運営リソースが必要 |

| メールマガジン | 購読者に定期的にメールを配信する | 関係構築、情報提供、販売促進 | ・低コストで始められる ・一斉に多数へ配信できる ・効果測定が容易 |

・開封されない可能性がある ・配信停止されやすい ・リストの質が重要 |

| プレスリリース | メディア向けに新情報を発表する | メディア掲載、社会的信用の獲得 | ・低コストで大きな影響力を期待できる ・第三者視点で報道される ・ブランディングに繋がる |

・必ず掲載されるとは限らない ・内容のコントロールが難しい ・配信タイミングが重要 |

テレマーケティング(テレアポ・アウトバウンドコール)

テレマーケティングは、電話を用いて見込み客や既存顧客に直接アプローチする手法です。アウトバウンドの代表格とも言える手法で、その目的は多岐にわたります。新規顧客獲得のためのアポイントメント設定(テレアポ)から、既存顧客へのアップセル・クロスセルの提案、市場調査、アフターフォローまで幅広く活用されます。

メリット: 最大のメリットは、相手と直接対話できる点です。声のトーンや反応から相手の感情や関心度をリアルタイムに感じ取ることができ、その場で疑問に答えたり、不安を解消したりといった双方向のコミュニケーションが可能です。また、アプローチしてから結果(アポイントの獲得可否など)がわかるまでの時間が短く、即時性に優れています。

注意点: 一方で、事前の接点がない相手への電話(コールドコール)は、相手の時間を中断させてしまうため、ネガティブな印象を持たれやすいという大きなデメリットがあります。断られることが多く、オペレーターの精神的な負担も大きくなります。成功させるには、精度の高いリスト、相手の状況を考慮したアプローチのタイミング、そして何より相手の課題解決に貢献するという姿勢に基づいた質の高いトークスクリプトが不可欠です。

ダイレクトメール(DM)

ダイレクトメール(DM)は、特定の個人や企業宛に、商品カタログ、パンフレット、手紙などを郵送する手法です。デジタル全盛の時代にあって、物理的な郵便物はかえって新鮮さや特別感を演出しやすいという特徴があります。

メリット: Eメールに比べて開封率が高い傾向にあり、手元に残るため、繰り返し見てもらえる可能性があります。紙の質感やデザイン、形状などを工夫することで、企業のブランドイメージを効果的に伝えることができます。クーポンやサンプルを同封するなど、オンラインでは難しいリッチな体験を提供できるのも強みです。

注意点: 印刷費や郵送費がかかるため、Eメールに比べて一人当たりのコストが高くなります。また、送付してから反応があるまでに時間がかかり、効果測定が難しいという側面もあります。そのため、誰に送るのかというターゲットの選定が極めて重要になります。「ばらまき」ではなく、購入履歴や属性情報に基づいてセグメント化されたリストに、パーソナライズされたメッセージを送ることで、費用対効果を高めることができます。

広告出稿(マス広告・Web広告)

広告出稿は、テレビ、新聞、雑誌といったマスメディアや、Webサイト、SNSなどのデジタルメディアに広告を掲載し、広く一般にメッセージを届ける手法です。

- マス広告: テレビCMや新聞広告は、非常に広範な層にリーチできるため、新製品のローンチや大規模なキャンペーンなど、一気に認知度を高めたい場合に有効です。媒体自体が持つ信頼性を、自社のブランドイメージ向上に繋げることもできます。しかし、莫大な費用がかかる点と、ターゲットを細かく絞り込むのが難しい点がデメリットです。

- Web広告: リスティング広告やSNS広告は、ユーザーの検索履歴や興味関心、属性に基づいて、ターゲットを細かくセグメントして広告を配信できるのが最大の強みです。クリック数やコンバージョン数など、効果をデータで正確に測定できるため、PDCAサイクルを回しやすいという利点もあります。比較的低予算から始められるものも多く、中小企業にとっても重要な手法となっています。

注意点: どちらの広告も、基本的には「広告疲れ」している消費者からは無視されたり、ネガティブに受け取られたりする可能性があります。そのため、単に製品を売り込むだけでなく、消費者の共感を呼ぶストーリーや、役に立つ情報を提供するなど、クリエイティブの質が成否を分けます。

イベント・展示会への出展

イベント・展示会への出展は、特定のテーマに関心を持つ人々が集まる場所にブースを構え、自社の製品やサービスを直接紹介する手法です。特にBtoBビジネスにおいて、質の高い見込み客(リード)を獲得するための重要な機会となります。

メリット: 会場を訪れている人々は、そのテーマに対して元々高い関心を持っているため、非常に質の高いリードと直接対話できるのが最大のメリットです。製品のデモンストレーションを実際に見せたり、その場で質疑応答を行ったりすることで、深いレベルの理解を促すことができます。また、競合他社の動向や市場の最新トレンドを肌で感じる貴重な機会でもあります。

注意点: 出展料、ブースの設営費、人件費など、多額のコストがかかります。また、事前の準備から当日の運営、事後のフォローアップまで、多くの時間と労力を要します。成果を最大化するためには、「どのような層に」「何を伝え」「何を得るか」という目的を明確にし、事前の集客活動(招待状の送付など)や、会期後の迅速なフォローアップ体制を構築しておくことが不可欠です。

メールマガジン

メールマガジン(メルマガ)は、事前に購読を許可してくれたユーザーリストに対して、定期的にEメールを配信する手法です。一見するとインバウンド(顧客からの許可を得ている)の要素も強いですが、企業側から定期的に情報をプッシュするという点ではアウトバウンドの側面も持っています。

メリット: 郵送DMに比べて圧倒的に低コストで、多くの人に一斉に情報を届けることができます。開封率やクリック率といったデータを詳細に分析できるため、どのようなコンテンツが好まれるのかを把握し、改善していくことが容易です。製品情報だけでなく、お役立ち情報や業界ニュースなどを配信することで、顧客との長期的な関係構築(リードナーチャリング)に非常に有効です。

注意点: 多くのメールに埋もれて開封されなかったり、内容がつまらないとすぐに配信停止されたりするリスクがあります。成功の鍵は、読者にとって価値のある、有益なコンテンツを継続的に提供することです。件名を工夫して開封を促したり、読者の属性や行動履歴に合わせて内容をパーソナライズしたりする施策が効果を高めます。

プレスリリース

プレスリリースは、企業が新製品、新サービス、業務提携、イベント開催といった新たな情報を、報道機関(メディア)に向けて公式に発表する文書、またその活動を指します。

メリット: メディアに取り上げられることで、広告費をかけずに、テレビ、新聞、Webニュースといった影響力の大きい媒体で自社の活動が報じられる可能性があります。広告とは異なり、記者や編集者という第三者の視点を通して情報が発信されるため、客観性と信頼性が高まり、企業のブランディングや社会的信用の獲得に大きく貢献します。

注意点: プレスリリースを配信しても、必ずメディアに取り上げられるとは限りません。メディア側の関心を引くためには、「新規性」「社会性」「独自性」といったニュースバリューのある情報を盛り込むことが重要です。また、配信するタイミングや、送付先のメディアリストの選定も成否を左右します。単なる宣伝ではなく、社会にとってどのような価値があるのかという視点で情報をまとめることが求められます。

アウトバウンドのメリット

インターネットの普及によりインバウンドマーケティングが主流となる中で、「アウトバウンドは古い手法だ」と見なされることも少なくありません。しかし、アウトバウンドにはインバウンドにはない独自の強みがあり、ビジネスの状況や目的によっては、依然として極めて有効な戦略です。ここでは、アウトバウンドが持つ3つの主要なメリットについて、その理由と具体的な活用シーンを交えながら深く掘り下げていきます。

ターゲットに直接アプローチできる

アウトバウンドの最大のメリットは、企業側がアプローチしたいと考える特定の顧客層(ターゲット)に対して、能動的かつ直接的に働きかけることができる点です。インバウンドが、顧客が自社を見つけてくれるのを「待つ」戦略であるのに対し、アウトバウンドは自ら狙いを定めてアプローチする「攻め」の戦略です。

なぜ直接アプローチが重要なのか?

- 市場を能動的に開拓できる:

特に、高単価な商材を扱うBtoBビジネスや、特定のニッチな市場をターゲットとする場合、インバウンドだけで十分な数の見込み客を獲得するのは困難な場合があります。例えば、特定の業界(例:製造業)の部長クラス以上の役職者のみをターゲットとする場合、彼らが自ら検索してこちらのブログにたどり着くのを待つのは非効率的です。アウトバウンドセールスであれば、企業データベースなどを活用してターゲットリストを作成し、直接電話やメールでアプローチすることで、効率的に商談機会を創出できます。 - 潜在的なニーズを掘り起こせる:

顧客の中には、自社の課題にまだ気づいていない、あるいは課題は認識していても解決策を知らない「潜在層」が多く存在します。こうした層は、自ら情報を検索することがないため、インバウンド手法ではリーチできません。アウトバウンドによるアプローチは、「実は、このようなことでお困りではありませんか?」「弊社のこのサービスを使えば、御社の〇〇という業務が効率化できます」といった提案を通じて、顧客自身に課題を認識させ、新たな需要を喚起することができます。これは、革新的な製品やサービスを世に広める上で非常に重要なプロセスです。 - アプローチのタイミングをコントロールできる:

新製品の発売キャンペーンや、期間限定のプロモーションなど、特定の期間内に成果を出したい場合、アウトバウンドは強力な武器になります。企業側のタイミングで一斉に広告を出稿したり、テレマーケティングを実施したりすることで、短期間に多くのターゲットへ情報を届け、瞬間的な盛り上がりを創出できます。インバウンドのように効果が現れるまで時間がかかる手法とは異なり、即時性が求められる場面で大きな力を発揮します。

具体例:

あるIT企業が、会計業務を大幅に効率化する新しいクラウドサービスを開発したとします。ターゲットは中小企業の経理部長です。

- インバウンド: 「経理 効率化」「会計ソフト おすすめ」といったキーワードでブログ記事を作成し、検索上位表示を目指す。

- アウトバウンド: 企業リストから中小企業を抽出し、経理部長宛に電話をかけ、サービスのデモンストレーションのアポイントを取る。

この場合、アウトバウンドの方が、より迅速かつ確実にターゲットとする人物にアプローチできる可能性が高いと言えます。直接対話の中で、相手が抱える具体的な課題を聞き出し、それに合わせてサービスの価値を的確に伝えることができれば、高い確率で商談に繋げることが可能です。

短期間で成果を期待できる

2つ目の大きなメリットは、施策を開始してから成果が出るまでのリードタイムが比較的短いことです。計画的に実行すれば、短期間での目標達成が可能です。

なぜ短期間で成果が出るのか?

インバウンドマーケティング、特にSEOやコンテンツマーケティングは、コンテンツを作成し、それが検索エンジンに評価され、上位表示されてアクセスを集めるまでに、数ヶ月から時には1年以上かかることもあります。これは、長期的な資産を築く上では非常に有効ですが、短期的な売上目標の達成には向いていません。

一方、アウトバウンド手法は、実行すればすぐに結果が(良くも悪くも)現れます。

- テレマーケティング: 1日に100件電話をかければ、その日のうちにアポイントが何件取れたかが分かります。

- Web広告: 広告を出稿すれば、その日のうちからウェブサイトへのアクセスが増え、コンバージョンが発生し始めます。

- ダイレクトメール: 発送から数日~数週間で、問い合わせやクーポンの利用といった反応が得られます。

この即時性は、特に以下のような状況で価値を発揮します。

- 事業立ち上げ期: 創業したばかりの企業や、新規事業を立ち上げた部署では、まず顧客を獲得して売上を立て、事業を軌道に乗せる必要があります。悠長にインバウンドの成果を待っていられない状況では、アウトバウンドによる積極的な顧客獲得活動が不可欠です。

- 四半期や年度末の目標達成: 「今月中に売上目標を達成しなければならない」といった、期限が差し迫った状況において、アウトバウンド施策は最後の追い込みをかけるための有効な手段となり得ます。

- 施策のテストマーケティング: 新しいキャッチコピーやオファー(特典)の効果を素早く検証したい場合、少額のWeb広告を出稿したり、小規模なリストにテレマーケティングを行ったりすることで、短期間で市場の反応を見ることができます。その結果をもとに、本格的な展開の是非を判断できます。

重要なのは、アウトバウンドは「やればやるだけ」結果に繋がりやすいという点です。もちろん、質を伴わない量だけの活動は成果に結びつきませんが、適切なターゲットとメッセージがあれば、投入したリソース(時間、人員、予算)に応じて、ある程度の成果を予測しやすいという特徴があります。

認知度が低いサービスも広めやすい

3つ目のメリットは、市場での認知度が全くない、あるいは非常に低い新製品や新サービスを、ゼロから広めていく上で非常に効果的であるという点です。

なぜ認知度ゼロから広められるのか?

インバウンドマーケティングは、基本的に「検索」という行為が起点になります。つまり、顧客が何らかのキーワードで検索してくれなければ、そもそも企業のコンテンツにたどり着くことはありません。しかし、世の中にまだ存在しない革新的な製品や、これまで誰も思いつかなかったような新しいカテゴリーのサービスの場合、顧客はそれを検索するための言葉すら知りません。

例えば、スマートフォンが初めて登場した時、人々は「スマートフォン」という言葉で検索しませんでした。このような状況では、「待つ」インバウンドだけでは、製品の存在を誰にも知ってもらえません。

ここでアウトバウンドの出番となります。

- 広告: テレビCMや雑誌広告などを通じて、「こんなに便利なものが登場した」という驚きとともに、製品の存在と価値を広く世の中に知らしめます。

- プレスリリース: メディアに新製品の情報を提供し、ニュースとして取り上げてもらうことで、社会的な注目を集めます。

- イベント・展示会: 実際に製品に触れてもらう機会を作ることで、その革新性を体感させ、口コミの起点を作ります。

- アウトバウンドセールス: ターゲットとなる企業に直接アプローチし、「御社のこの課題は、実は我々のこの新しい技術で解決できます」と提案することで、市場を創造していきます。

このように、アウトバウンドは、まだ需要が顕在化していない市場に対して、企業側から積極的に働きかけ、新たな需要そのものを創り出す「市場創造」の役割を担うことができます。

インバウンドは既存の需要に応えるのが得意ですが、アウトバウンドは需要のないところに需要を生み出す力を持っています。この違いを理解し、自社の製品やサービスのフェーズに合わせて適切な手法を選択することが、マーケティング成功の鍵となるのです。

アウトバウンドのデメリット

アウトバウンド戦略は、ターゲットへの直接的なアプローチや短期的な成果創出といった強力なメリットを持つ一方で、無視できないデメリットやリスクも存在します。これらの弱点を理解し、対策を講じなければ、期待した成果が得られないばかりか、企業の評判を損なうことにもなりかねません。ここでは、アウトバウンドに共通する3つの主要なデメリットについて、その原因と影響を詳しく解説します。

コストが高くなりやすい

アウトバウンド施策の最も顕著なデメリットの一つは、インバウンド施策に比べて、総じてコストが高くなる傾向があることです。このコストは、広告費、人件費、制作費など、様々な形で発生します。

なぜコストが高くなるのか?

- 広告媒体の利用料:

テレビCM、新聞広告、雑誌広告といった伝統的なマス広告は、その広範なリーチ力と引き換えに、数百万円から数千万円、場合によっては億単位の莫大な費用が必要です。Web広告も、競争の激しいキーワードやターゲット層ではクリック単価(CPC)が高騰し、多くの予算を必要とします。これらの費用は、施策を実施している期間中、継続的に発生します。 - 人件費:

テレマーケティングやアウトバウンドセールスは、その活動の主体が「人」であるため、人件費がコストの大部分を占めます。営業担当者やコールセンターのオペレーターを雇用・育成するための費用、彼らが活動に費やす時間(給与)、そして成果に応じたインセンティブなど、多くの人的リソースへの投資が不可欠です。特に、質の高い営業担当者を確保・維持するには相応のコストがかかります。 - 制作・物理的コスト:

ダイレクトメール(DM)の場合、デザイン費、印刷費、封入作業費、そして郵送費がかかります。送付するリストの数が多くなればなるほど、これらのコストは比例して増加します。展示会への出展も同様に、出展料、ブースの設計・施工費、パンフレットなどの配布物制作費、スタッフの交通費・宿泊費など、多岐にわたる費用が発生します。

インバウンドとの比較

インバウンドマーケティングの中心であるコンテンツ制作(ブログ記事やホワイトペーパーなど)も、もちろん制作コストや人件費がかかります。しかし、一度作成したコンテンツは、企業のウェブサイト上にデジタル資産として蓄積されます。良質なコンテンツであれば、時間が経っても検索エンジン経由で継続的に見込み客を惹きつけ、追加のコストをほとんどかけずに成果を生み出し続けます。

一方、アウトバウンドの広告は、費用を投じるのをやめた瞬間に、その効果もほぼゼロになります。この「フロー型」の性質が、アウトバウンドをコスト高に感じさせる大きな要因です。常に新しい予算を投じ続けなければ、成果を持続させることが難しいのです。

顧客に良い印象を持たれない可能性がある

アウトバウンドのもう一つの深刻なデメリットは、アプローチの方法やタイミングによっては、顧客に「迷惑」「しつこい」といったネガティブな印象を与え、企業のブランドイメージを損なうリスクがあることです。

なぜネガティブな印象を持たれるのか?

アウトバウンドの本質は、顧客の都合に関わらず、企業側のタイミングで一方的に情報を届ける点にあります。これが、ネガティブな反応を引き起こす根源的な理由です。

- 中断のストレス:

仕事に集中している最中にかかってくる営業電話(テレアポ)や、家族とリラックスしている時間帯に流れるテレビCMは、顧客の貴重な時間を「中断」させる行為です。人は自分の活動を妨害されることに強いストレスを感じるため、その原因である企業や製品に対して、無意識のうちに悪い感情を抱きやすくなります。 - 「売り込まれている」という感覚:

多くのアウトバウンドアプローチは、その目的が「何かを売ること」であると顧客に透けて見えます。特に、自分のニーズや課題と全く関係のない製品を一方的に勧められると、顧客は「自分のことなど考えず、ただ売りたいだけだ」と感じ、強い抵抗感や不信感を抱きます。 - 情報の過多:

現代人は、日々膨大な量の情報にさらされています。ポストに投函される大量のDM、ウェブサイトを閲覧中に次々と表示されるバナー広告、頻繁に届く営業メールなどは、多くの場合「情報ノイズ」として処理され、無視されるか、あるいは迷惑なものとして認識されます。

ブランドイメージへの影響

一度「迷惑な会社」「しつこい営業をする会社」というレッテルを貼られてしまうと、そのイメージを覆すのは非常に困難です。その結果、将来的にその顧客が本当に製品を必要とする状況になったとしても、ネガティブな第一印象が障壁となり、検討の対象から外されてしまう可能性があります。短期的な成果を追い求めるあまり、長期的な信頼を失うことは、企業にとって大きな損失です。

このリスクを軽減するためには、ターゲットの属性や行動履歴を分析し、可能な限り相手のニーズや状況に合致した、パーソナライズされたアプローチを心がけることが不可欠です。

費用対効果が悪化するリスクがある

コストの高さと、顧客からのネガティブな反応は、結果として「費用対効果(ROI: Return on Investment)の悪化」というリスクに直結します。多額の費用を投じたにもかかわらず、期待したほどの成果(売上やリード獲得)が得られず、赤字になってしまう可能性です。

費用対効果が悪化する要因

- ターゲットリストの質の低さ:

アウトバウンド施策の成否は、「誰にアプローチするか」に大きく依存します。自社の製品やサービスに全く興味を持つ可能性のない相手にアプローチを続けても、時間とコストが無駄になるだけです。古い情報が含まれたリストや、ターゲットの属性が曖昧なリストを使用すると、反応率は著しく低下します。 - メッセージの質の低さ:

たとえターゲットが正しくても、伝えるメッセージが魅力的でなければ、顧客の心は動きません。製品のスペックを羅列するだけのDMや、定型文を読み上げるだけのテレアポでは、相手に価値が伝わらず、すぐに断られてしまいます。顧客が抱える課題(ペイン)に寄り添い、その解決策として製品を提示するストーリーがなければ、コンバージョンには繋がりません。 - 市場の変化への不適応:

かつては有効だったアプローチが、現在も同じように通用するとは限りません。消費者の価値観や情報収集の方法は常に変化しています。例えば、個人情報保護への意識が高まる中で、一方的なコールドコールやコールドメールへの風当たりは強くなっています。市場の変化を無視して古いやり方を続けていると、反応率は下がり続け、費用対効果は悪化の一途をたどります。 - 効果測定と改善の欠如:

アウトバウンドは「やりっぱなし」になりやすいという危険性もはらんでいます。どの広告が効果的だったのか、どのようなトークスクリプトの反応が良かったのか、といったデータを収集・分析し、次の施策に活かすPDCAサイクルを回さなければ、成功の再現性がなく、無駄なコストを使い続けることになります。

これらのデメリットを克服するためには、アウトバウンド施策を単なる「数撃てば当たる」式の活動と捉えるのではなく、データに基づいた緻密な計画、質の高いコミュニケーション、そして継続的な改善活動が不可欠であることを強く認識する必要があります。

アウトバウンドを成功させるためのポイント

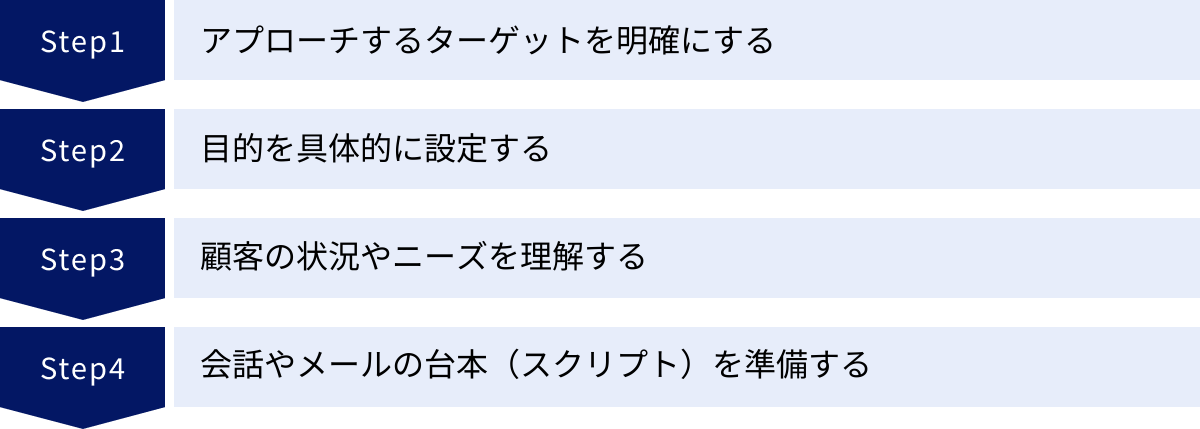

アウトバウンド戦略は、そのデメリットを理解し、適切な対策を講じることで、非常に強力なビジネスの武器となります。単なる「プッシュ型の売り込み」で終わらせず、顧客にとって価値のあるコミュニケーションへと昇華させるためには、緻密な戦略と準備が不可欠です。ここでは、アウトバウンド施策の成功確率を格段に高めるための4つの重要なポイントを解説します。

アプローチするターゲットを明確にする

アウトバウンド施策の成否を分ける最も重要な要素は、「誰にアプローチするのか」を明確に定義することです。ターゲットが曖昧なままでは、どんなに優れた製品やトークスクリプトを用意しても、響くはずがありません。これは、大海原でやみくもに釣り糸を垂れるようなもので、時間とコストの無駄に終わる可能性が非常に高くなります。

ターゲットを明確にするためのステップ

- 理想の顧客像(ICP)の定義:

まず、自社にとって最も価値のある顧客とはどのような顧客かを定義する「Ideal Customer Profile(ICP)」を作成します。BtoBビジネスであれば、業種、企業規模、地域、導入している技術、抱えているであろう課題などを具体的に洗い出します。BtoCであれば、年齢、性別、職業、年収、ライフスタイル、価値観などを設定します。 - 既存顧客の分析:

ICPを定義する上で最も信頼できるデータは、自社の既存顧客です。特に、満足度が高く、長期的に取引が続いている「優良顧客」に共通する特徴を分析します。彼らがどのような業界に属し、どのような課題を抱えていて、なぜ自社の製品を選んでくれたのかを深く理解することで、次に狙うべきターゲットの輪郭がはっきりと見えてきます。 - ペルソナの設定:

ICPをさらに具体的に、一人の人物像として描き出したものが「ペルソナ」です。ターゲットとなる企業の担当者の役職、業務内容、日々の悩み、情報収集の方法、意思決定のプロセスなどを詳細に設定します。例えば、「中小製造業の経理部長、山田さん(45歳)。月末の請求書処理に追われ、DX化の必要性は感じているが、何から手をつけていいか分からない」といった具体的な人物像を描くことで、どのようなメッセージが彼の心に響くかを考えやすくなります。

なぜターゲットの明確化が重要なのか?

- アプローチの効率化: ターゲットが明確であれば、無駄なアプローチを減らし、限られたリソース(時間、予算)を最も可能性の高い見込み客に集中させることができます。

- メッセージのパーソナライズ: ターゲットの課題やニーズが分かっていれば、よりパーソナライズされた、心に響くメッセージを作成できます。

- 費用対効果の向上: 結果として、アポイント獲得率や成約率が高まり、施策全体の費用対効果(ROI)が向上します。

「すべての人」をターゲットにすることは、「誰もターゲットにしていない」のと同じです。アウトバウンドを始める前に、まずは「誰に届けたいのか」を徹底的に突き詰めることが成功への第一歩です。

目的を具体的に設定する

次に重要なのは、「何のためにアウトバウンド施策を行うのか」という目的を、具体的かつ測定可能な形で設定することです。目的が曖昧だと、活動の方向性が定まらず、施策の成否を正しく評価することもできません。

悪い目的設定の例:

- 「売上を上げる」

- 「認知度を高める」

- 「たくさんのアポイントを取る」

これらは目標としては正しい方向を向いていますが、具体的ではありません。

良い目的設定の例(SMART原則):

目的設定のフレームワークとして有名な「SMART」を活用しましょう。

- Specific(具体的): 何を達成するのかが明確であること。

- Measurable(測定可能): 進捗や達成度を数値で測れること。

- Achievable(達成可能): 現実的に達成できる目標であること。

- Relevant(関連性): 企業の全体的な目標と関連していること。

- Time-bound(期限): 達成までの期限が明確であること。

この原則に基づくと、先ほどの悪い例は以下のように改善できます。

- 「新製品Aのプロモーションとして、3ヶ月以内に、関東エリアの中小企業から50件の商談アポイントを獲得し、そのうち10件を成約に繋げ、売上500万円を達成する」

- 「来月の業界展示会に向けて、Web広告とテレマーケティングを組み合わせ、当社のブースへの事前登録者数を100名集める」

なぜ目的の具体化が重要なのか?

- 活動の指針となる: 具体的な目的があれば、チームメンバー全員が同じゴールに向かって行動できます。「アポを50件取る」という目標があれば、1日に何件の電話をかけるべきか、といった具体的なアクションプランに落とし込むことができます。

- 効果測定の基準となる: 施策終了後、「アポイントを45件獲得できたので、目標達成率は90%だった。次はリストの精度を上げて100%を目指そう」というように、客観的な評価と次の改善アクションの検討が可能になります。

- モチベーションの維持: 明確なゴールと期限があることで、担当者のモチベーションを維持しやすくなります。

顧客の状況やニーズを理解する

ターゲットと目的が明確になったら、次はアプローチする個々の顧客の状況やニーズを深く理解するフェーズです。一方的な売り込みは、顧客にネガティブな印象を与える最大の原因です。これを避け、「良き相談相手」として受け入れられるためには、相手への深い理解と共感が欠かせません。

顧客理解を深めるための方法

- 事前のリサーチ: 電話をかけたり、メールを送ったりする前に、その企業について可能な限りリサーチを行います。企業のウェブサイト、プレスリリース、SNSアカウント、代表者のインタビュー記事などをチェックし、事業内容、最近の動向、抱えていそうな課題などを把握します。

- 仮説の構築: リサーチした情報をもとに、「この企業は〇〇という課題を抱えているのではないか」「弊社のサービスは、彼らの△△という目標達成に貢献できるのではないか」という仮説を立てます。

- 傾聴の姿勢: 実際のコミュニケーションの場面では、自分が話すことよりも、相手の話を「聴く」ことを最優先します。オープンな質問(「はい/いいえ」で答えられない質問)を投げかけ、相手が抱える現状の課題、目標、悩みなどを引き出します。相手が話している間は遮らず、相槌を打ちながら共感を示します。

「売りたい」から「助けたい」への転換

アウトバウンドを成功させるマインドセットの鍵は、「自社の製品を売る」という意識から、「顧客の課題を解決するのを手伝う」という意識へ転換することです。この姿勢が相手に伝われば、たとえ今は製品を必要としていなくても、「親身に話を聞いてくれる良い担当者だ」という信頼関係を築くことができます。その信頼が、将来のビジネスチャンスに繋がるのです。

会話やメールの台本(スクリプト)を準備する

最後は、これまでのポイントを実践に落とし込むための「台本(スクリプト)」の準備です。スクリプトは、特にテレマーケティングや営業メールにおいて、コミュニケーションの質を安定させ、成果を最大化するために不可欠なツールです。

効果的なスクリプトの構成要素

- オープニング(導入): 最初の数秒で相手の関心を引く最も重要な部分です。単に名乗るだけでなく、事前のリサーチで得た情報に触れ、「なぜあなたに電話したのか」という理由を明確に伝えます。(例:「御社のウェブサイトで〇〇という記事を拝見し、△△という点に感銘を受け、お電話いたしました」)

- 本題(価値提案): 顧客の課題に関する仮説を提示し、それに対して自社の製品やサービスがどのように貢献できるのか(価値)を簡潔に伝えます。製品の機能(What)を話すのではなく、顧客が得られる利益(Benefit)を語ることが重要です。

- ヒアリング: 相手の反応を見ながら、事前に用意した質問を投げかけ、具体的な状況やニーズを引き出します。

- 反論処理(FAQ): 「今は忙しい」「間に合っている」「価格が高い」といった、想定される反論や質問に対する切り返しトークをあらかじめ準備しておきます。

- クロージング: 会話の目的(アポイントの設定、資料送付の許可など)を達成するための最後の働きかけです。具体的な日時を複数提示するなど、相手が「YES」と答えやすい形で提案します。

スクリプトは「読む」ものではなく「使う」もの

重要なのは、スクリプトをただ棒読みするのではなく、あくまで会話の骨子、地図として活用することです。相手の反応に合わせて柔軟に話の順番を変えたり、自分の言葉で補ったりすることが求められます。そして、スクリプトは一度作ったら終わりではありません。実際の会話で得られたフィードバックをもとに、継続的に改善を繰り返し、より精度の高いものへと進化させていくことが成功の鍵となります。

インバウンド施策との連携で効果を高める

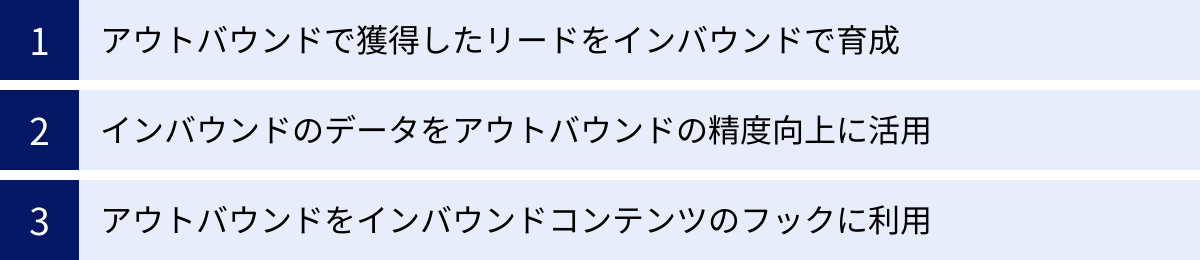

これまで、アウトバウンドとインバウンドを対照的な概念として解説してきましたが、現代のマーケティング戦略において最も重要なのは、この二つを対立させるのではなく、いかにして有機的に連携させ、相乗効果を生み出すかという視点です。アウトバウンドの「攻め」の力と、インバウンドの「育てる」力を組み合わせることで、顧客獲得から関係構築までのプロセス全体を最適化し、ビジネスの成長を加速させることができます。

アウトバウンド施策は短期的な成果を出すのに優れていますが、それだけで終わらせてしまうと、獲得した見込み客(リード)との関係が途切れてしまいがちです。一方で、インバウンド施策は長期的な関係構築に長けていますが、成果が出るまでに時間がかかります。この両者の長所を活かし、短所を補い合う関係を築くことが理想です。

連携の具体的なシナリオ

- アウトバウンドで獲得したリードを、インバウンドで育成する(リードナーチャリング)

- 流れ:

- アウトバウンド(接点創出): テレマーケティングや展示会で、自社製品に少しでも興味を示してくれた見込み客の連絡先(リード)を獲得します。この時点では、まだ購買意欲は低いかもしれません。

- インバウンド(育成): 獲得したリードに対し、すぐに売り込むのではなく、まずは許可を得てメールマガジンに登録してもらいます。その後、定期的に彼らの課題解決に役立つブログ記事、業界のトレンド解説、導入事例のホワイトペーパーといった価値あるコンテンツを配信します。

- 関係深化: 継続的な情報提供を通じて、リードは徐々に自社の課題を深く認識し、その解決策としてあなたの会社を「信頼できる専門家」と見なすようになります。

- 再アプローチ: リードが特定のコンテンツ(例:料金ページの閲覧、製品詳細資料のダウンロード)にアクセスしたタイミングをMA(マーケティングオートメーション)ツールなどで検知し、営業担当者が再度アプローチします。この時点では、リードの関心度は十分に高まっているため、商談は非常にスムーズに進みます。

- 効果: 「今すぐ客」ではない潜在顧客を取りこぼすことなく、長期的に関係を維持し、最適なタイミングで商談へと繋げることができます。営業担当者は、見込みの薄い相手へのアプローチに時間を費やす必要がなくなり、成約確度の高いリードに集中できるため、営業活動全体の効率が劇的に向上します。

- 流れ:

- インバウンドで集めたデータを、アウトバウンドの精度向上に活用する

- 流れ:

- インバウンド(データ収集): 自社のウェブサイトやブログに、どのような属性のユーザーが、どのページを、どれくらいの時間閲覧しているかといった行動データをアクセス解析ツールで収集・分析します。また、どのようなキーワードで検索してたどり着いているのかも重要な情報です。

- ターゲットの再定義: 分析の結果、「特定の業界(例:医療機器メーカー)のユーザーが、〇〇という課題に関するページの閲覧時間が特に長い」といったインサイトが得られたとします。このデータに基づき、アウトバウンドでアプローチすべきターゲット像をより具体的に、かつデータドリブンで定義し直します。

- アウトバウンド(精密なアプローチ): 再定義したターゲットリストに対して、テレマーケティングやダイレクトメールでアプローチします。その際、彼らが関心を示していたコンテンツの内容を踏まえた「刺さる」トークスクリプトやメッセージを用意することで、アポイント獲得率や反応率を大幅に高めることができます。

- 効果: 勘や経験に頼った非効率なアウトバウンドから脱却し、データに基づいた科学的なアプローチが可能になります。無駄なアプローチが減ることでコストを削減できるだけでなく、顧客にとっても自分ごととして捉えやすい、価値のある提案を受けられるため、顧客満足度の向上にも繋がります。

- 流れ:

- アウトバウンドをインバウンドコンテンツのフック(きっかけ)として利用する

- 流れ:

- インバウンド(コンテンツ準備): まず、ターゲットが抱えるであろう課題に対して、非常に質の高い解決策を提示する「キラーコンテンツ」(例:詳細な調査レポート、網羅的なガイドブック、すぐに使えるテンプレート集など)を用意します。

- アウトバウンド(誘導): 広告や営業メールで、このキラーコンテンツの存在を告知し、「この続きはウェブで」「詳細なレポートはこちらからダウンロード」といった形で、自社のウェブサイト(オウンドメディア)へ誘導します。

- リード獲得と育成: ユーザーはコンテンツを入手するためにフォームに情報を入力し、リードとなります。その後は、シナリオ1と同様に、メールマガジンなどで継続的な育成プロセスに入ります。

- 効果: アウトバウンド広告で直接製品を売り込むよりも、「まずは有益な情報を提供する」という姿勢を見せることで、広告への抵抗感を和らげ、クリック率やコンバージョン率を高めることができます。これは、まず相手に価値を提供することで見返りを期待する「ギブの精神」に基づいたアプローチであり、現代の消費者心理に非常にマッチしています。

- 流れ:

このように、アウトバウンドとインバウンドは、独立した施策ではなく、一連のカスタマージャーニーの中で柔軟に役割を交代し、連携するパートナーと捉えるべきです。両者を組み合わせたハイブリッドな戦略こそが、競争の激しい市場で持続的な成果を上げるための鍵となるのです。

まとめ

本記事では、「アウトバウンド」という言葉の基本的な意味から、インバウンドとの違い、業界ごとの使い方、具体的な手法、メリット・デメリット、そして成功のポイントまでを網羅的に解説してきました。

アウトバウンドとは、その語源である「外向きの」が示す通り、企業側から顧客や市場に対して積極的に働きかける「プッシュ型」のアプローチの総称です。この能動的な性質により、以下のような強力なメリットが生まれます。

- 狙ったターゲットに直接アプローチできる

- 施策の開始から成果が出るまでが早く、短期的な目標達成に向いている

- まだ認知されていない新製品やサービスを、ゼロから市場に広める力がある

一方で、その一方的なアプローチは、コスト高、顧客からのネガティブな印象、費用対効果の悪化といったデメリットもはらんでいます。

これらのデメリットを克服し、アウトバウンドを成功に導くためには、以下の4つのポイントが不可欠です。

- アプローチするターゲットを明確にする

- 目的を具体的に設定する

- 顧客の状況やニーズを深く理解し、傾聴する

- 質の高い台本(スクリプト)を準備し、改善し続ける

そして、現代のビジネス戦略において最も重要なことは、アウトバウンドとインバウンドを対立するものではなく、相互に補完し合うパートナーとして捉え、両者を連携させることです。アウトバウンドで獲得した接点をインバウンドで育てたり、インバウンドで得たデータをアウトバウンドの精度向上に活かしたりすることで、マーケティング・営業活動の効果は飛躍的に高まります。

「アウトバウンドは古い」という単純なレッテル貼りをやめ、その本質的な価値と現代における役割を正しく理解すること。そして、自社の目的や状況に応じて、インバウンドと巧みに組み合わせたハイブリッドな戦略を構築すること。これこそが、変化の激しい時代を勝ち抜くための普遍的な成功法則と言えるでしょう。この記事が、あなたのビジネスにおける次の一手を考える上での一助となれば幸いです。