日本を訪れる外国人観光客が増加し続ける中、日本の文化や歴史を深く、そして正確に伝える専門家の存在がますます重要になっています。その中心的な役割を担うのが「通訳案内士」です。

この記事では、通訳案内士という仕事に興味を持つ方々に向けて、その具体的な仕事内容、働き方や年収、資格取得のメリット、そして最難関ともいわれる国家試験の全貌まで、網羅的に解説します。通訳案内士がどのような職業で、どのような魅力と可能性があるのか、深く掘り下げていきましょう。

目次

通訳案内士とは

まずはじめに、「通訳案内士」という資格と職業の基本的な定義から理解を深めていきましょう。単に外国語が話せるだけでは務まらない、その専門性の高い役割と、類似する資格との違いについて詳しく解説します。

外国人観光客に日本の魅力を伝える専門家

通訳案内士とは、高度な外国語能力と、日本の歴史、地理、文化、産業、政治経済に至るまでの幅広い知識を駆使して、外国人観光客に付き添い、質の高いガイドサービスを提供する専門家です。通訳案内士法という法律に基づいた国家資格であり、語学関連の資格としては唯一の国家資格として、その専門性と信頼性が公に認められています。

彼らの役割は、単に言葉を置き換える「通訳」や、観光地を案内する「ガイド」に留まりません。例えば、京都の寺院を訪れた際には、仏像の様式やその背後にある仏教の教えを解説し、荘厳な空間でゲストが精神的な体験を深める手助けをします。また、伝統工芸の工房では、職人の繊細な手仕事の意味や歴史的背景を伝え、日本の「ものづくり」の精神に触れてもらいます。食事の席では、箸の正しい使い方から、懐石料理一品一品に込められた季節感や料理人の想いまでを語り、日本の食文化の奥深さを伝えます。

このように、通訳案内士は、目に見えるものだけでなく、その背景にある歴史、文化、そして日本人の心といった無形の価値を、自身の言葉で紡ぎ出し、ゲストの知的好奇心を満たすストーリーテラーとしての役割を担います。外国人観光客が日本で得る感動や体験の質は、同行する通訳案内士の知識と技量に大きく左右されると言っても過言ではありません。

そのため、彼らはしばしば「民間外交官」とも称されます。一人ひとりのゲストに丁寧に向き合い、日本の真の魅力を伝える活動は、国と国との相互理解を促進し、日本のイメージ向上に直接的に貢献する、非常に意義深い仕事なのです。

「全国通訳案内士」と「地域通訳案内士」の違い

通訳案内士には、活動範囲や認定主体によって「全国通訳案内士」と「地域通訳案内士」の2種類が存在します。どちらも外国人観光客にガイドサービスを提供する点は共通していますが、その性質は大きく異なります。これから目指す方にとっては、この違いを正確に理解しておくことが重要です。

| 項目 | 全国通訳案内士 | 地域通訳案内士 |

|---|---|---|

| 資格の種類 | 国家資格 | 自治体認定資格(地域限定業務) |

| 活動範囲 | 日本全国 | 特定の地域(特区)内 |

| 求められる知識 | 日本全国に関する広範かつ体系的な知識 | 特定地域に関する深く専門的な知識 |

| 資格取得方法 | 国家試験(筆記・口述)に合格 | 各自治体が実施する研修の受講・試験など |

| メリット | 全国で活躍できる、社会的信頼性が高い、対応言語が豊富 | 特定地域に特化できる、地域貢献度が高い、比較的取得しやすい |

| デメリット | 試験の難易度が非常に高い | 活動範囲が限定される、対応言語が限られる場合がある |

全国通訳案内士は、前述の通り、観光庁長官が実施する国家試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者を指します。日本全国どこでも、あらゆる言語で通訳案内業務を行うことができ、その資格は生涯有効です。試験では、外国語能力はもちろんのこと、日本全国の地理、歴史、一般常識といった幅広い知識が問われるため、オールラウンドな知識と高い専門性を持つジェネラリストと言えるでしょう。

一方、地域通訳案内士は、特定の地域(構造改革特別区域法に基づき認定された「特区」)において、その地域ならではの観光資源をより深く案内できる人材を育成するために創設された制度です。各自治体が独自の基準で研修や試験を実施し、合格者を認定します。例えば、「富士山地域通訳案内士」や「沖縄特区通訳案内士」などがこれにあたります。活動範囲はその地域内に限定されますが、その分、特定のエリアの歴史や文化、自然について、全国通訳案内士以上に深く掘り下げた知識を持つスペシャリストとしての活躍が期待されます。

どちらを目指すかは、自身の興味やキャリアプランによって決まります。日本全国を舞台に幅広く活躍したいのであれば全国通訳案内士を、特定の地域に強い愛着があり、その魅力を深く伝えたいのであれば地域通訳案内士を目指すのが良いでしょう。

資格がなくても通訳ガイドはできる?法改正について

通訳案内士について語る上で避けて通れないのが、2018年1月4日に施行された「改正通訳案内士法」です。この法改正は、通訳ガイド業界に大きな変化をもたらしました。

法改正以前、通訳案内士は「業務独占資格」でした。これは、医師や弁護士のように、資格を持つ者だけがその業務(この場合は有償での通訳案内)を行うことを許される、という非常に強力な資格でした。無資格者が報酬を得て通訳ガイドを行うことは、法律で固く禁じられていたのです。

しかし、法改正により、通訳案内士は「名称独占資格」へと移行しました。これは、「通訳案内士」という名称や、それに類似する紛らわしい名称(例:通訳ガイド士など)を名乗ることができるのは、資格保有者のみに限定される、という意味です。逆に言えば、資格がない人でも、有償で外国人観光客向けの通訳ガイド業務を行うこと自体は可能になりました。ただし、その際に「通訳案内士」と名乗ることはできません。

この法改正の背景には、急増するインバウンド需要に対し、有資格者のガイドだけでは数が追いつかないという「ガイド不足」の問題がありました。多様なニーズに応えるため、参入障壁を下げ、ガイドの担い手を増やそうという狙いがあったのです。

では、資格がなくてもガイドができるようになった今、あえて難関の国家試験を突破して「全国通訳案内士」の資格を取得する意味はあるのでしょうか。答えは明確に「イエス」です。

法改正によって、誰でもガイドを名乗れるようになったからこそ、「全国通訳案内士」という国家資格が持つ「信頼性の証」としての価値は、むしろ相対的に高まっています。クライアントである旅行会社や富裕層の個人客は、大切なゲストの旅行を任せるにあたり、ガイドの質を厳しく見極めます。その際、一定水準以上の語学力、知識、ホスピタリティを国が担保している「全国通訳案内士」の資格は、他者との明確な差別化要因となり、仕事を受注する上で極めて有利に働きます。

無資格者との競争が激化した現代において、質の高いサービスを提供できるプロフェッショナルとしてのアイデンティティを確立し、キャリアを築いていく上で、この国家資格は依然として、そしてこれまで以上に強力な武器となるのです。

通訳案内士の仕事内容

通訳案内士の仕事は、華やかでやりがいに満ちている一方で、多岐にわたるスキルと責任が求められる非常に専門的な業務です。ここでは、その具体的な仕事内容を4つの側面に分けて詳しく見ていきましょう。

ツアーガイド業務

通訳案内士の最も中心的かつ基本的な業務が、このツアーガイド業務です。これは、空港や駅での出迎え(ミート&アシスト)から始まり、観光地での案内、食事やショッピングのサポート、そしてホテルへの送り届け(シーユーオフ)まで、ゲストの旅に密着して一連の行程をサポートする役割を指します。

ツアーの形態は大きく分けて2つあります。一つは、数十人単位のゲストをバスで案内する「団体ツアー」です。この場合、通訳案内士はマイクを片手に、移動中の車内で訪問先の概要や関連する歴史・文化について説明したり、各地での集合時間をアナウンスしたりと、大人数を統率する能力が求められます。

もう一つは、「FIT(Foreign Independent Traveler)」と呼ばれる個人客や数人の小グループを対象としたプライベートツアーです。こちらはゲストの興味や関心に合わせて、より柔軟で密度の濃い案内が可能です。例えば、建築に興味があるゲストには有名な建築家の作品を巡るツアーを、アニメファンには「聖地巡礼」ツアーを組むなど、オーダーメイドの旅を演出し、深い満足感を提供することができます。

具体的な一日の流れをシミュレーションしてみましょう。

- 9:00 ホテルロビーでゲストと合流。本日のスケジュールを最終確認し、自己紹介と簡単な雑談で打ち解ける。

- 9:30 公共交通機関(電車や地下鉄)を使い、最初の目的地へ移動。車内では、日本の通勤ラッシュの様子や交通システムについて解説する。

- 10:30 浅草・浅草寺に到着。仲見世通りを歩きながら、人形焼や雷おこしといった名物を紹介。本堂では、参拝の作法(手水舎の使い方、お焼香の仕方など)を丁寧にレクチャーし、その意味を伝える。

- 12:30 昼食。ゲストの希望を聞き、天ぷら専門店へ。カウンター席で職人が揚げる様子を見せながら、天ぷらの歴史や旬の食材について説明する。

- 14:00 隅田川の水上バスで浜離宮恩賜庭園へ移動。船上から見える東京スカイツリーや個性的な橋について解説。

- 15:00 浜離宮に到着。都会のオアシスである大名庭園の構造や歴史を案内し、園内の茶屋で抹茶体験をサポートする。

- 17:00 ホテルへ送迎。翌日の予定を確認し、ゲストからの質問に答えて一日を締めくくる。

このように、通訳案内士は常にゲストに寄り添い、移動、観光、食事、体験のすべてがスムーズかつ有意義なものになるよう、旅全体をプロデュースする役割を担っています。

日本の文化や歴史の紹介

通訳案内士の提供する価値の中核は、単なる情報の伝達ではなく、その背景にある物語や精神性を伝える「深い解説」にあります。これは、AI翻訳機やガイドブックでは決して代替できない、人間ならではの付加価値です。

例えば、奈良の大仏を見るだけなら誰でもできます。しかし、通訳案内士は、なぜ聖武天皇がこれほど巨大な仏像を造立しようとしたのか、その時代の社会情勢や人々の願い、そして天平文化の粋を集めた技術的な挑戦について語ります。これにより、ゲストは単なる巨大な像としてではなく、歴史のダイナミズムの象徴として大仏を捉え、より深い感銘を受けることができるのです。

文化の紹介も同様です。外国人が戸惑いがちな「いただきます」「ごちそうさま」という言葉も、単に”Let’s eat” “Thank you for the meal”と訳すだけでは不十分です。そこには、食材となった動植物の命、生産者や料理人への感謝という、日本人の自然観や価値観が凝縮されています。こうした目に見えない文化的なコンテクストを解き明かし、ゲストに共感や新たな発見をもたらすことが、プロの通訳案内士の腕の見せ所です。

紹介する対象は、伝統文化に限りません。現代の日本を形作るアニメや漫画、J-POPといったポップカルチャー、世界をリードする日本のテクノロジー、さらには社会問題に至るまで、ゲストの関心は多岐にわたります。「なぜ日本のアニメは世界で人気があるのか?」「若者の間では何が流行っているのか?」といった質問に、自分なりの視点を交えて的確に答えられる知識の幅と柔軟性も求められます。知識をインプットし続ける探究心と、それを魅力的なストーリーとしてアウトプットする表現力が不可欠な業務です。

旅行スケジュールの管理と調整

通訳案内士は、優秀なツアーコンダクター(添乗員)としての側面も持ち合わせています。事前に緻密に計画された旅程も、現場では様々な要因で変更を余儀なくされることが日常的に起こります。

例えば、人気の観光施設が予想以上の混雑で入場に時間がかかりそうな場合、そのまま並び続けるのか、あるいは別の場所に先に行くか、近くの穴場スポットを代わりに提案するのか。あるいは、大雨で屋外での観光が困難になった場合、ゲストの興味に合わせて美術館や屋内体験施設など、魅力的な代替案を即座に提示できるか。こうした状況判断と機転が、ツアー全体の満足度を大きく左右します。

そのためには、常に時計を気にしながら、各目的地の滞在時間、移動時間、食事時間を計算に入れる緻密なタイムマネジメント能力が欠かせません。また、レストランや施設の予約時間、電車の発車時刻などを常に念頭に置き、ツアー全体が円滑に流れるようにコントロールする必要があります。

特に重要なのが、ゲストの「見えないニーズ」を察知する能力です。長時間の移動や観光で疲れた表情を見せるゲストがいれば、予定を少し変更してカフェで休憩する時間を提案する。特定の展示物に強い関心を示しているゲストがいれば、その場所の滞在時間を少し延ばしてあげる。こうしたマニュアル通りではない、人間的な配慮と柔軟なスケジュール調整こそが、ゲストに「自分のために考えてくれている」という特別な満足感を与えるのです。

旅行中のサポートとトラブル対応

旅行にトラブルはつきものです。そして、慣れない異国の地でトラブルに遭遇したゲストにとって、通訳案内士は唯一の頼れる存在となります。冷静な判断力と問題解決能力が最も試される、責任の重い業務です。

想定されるトラブルは多岐にわたります。

- 健康問題: ゲストが急な腹痛や発熱を訴えた場合、近くの病院やクリニックを探し、付き添って医師との間の医療通訳を行います。持病があるゲストの場合は、事前に病状や服用している薬についてヒアリングしておくことも重要です。

- 紛失・盗難: 財布やパスポートを失くしてしまった場合、ゲストを落ち着かせ、最寄りの警察署(交番)へ同行し、遺失物届の作成をサポートします。クレジットカード会社への連絡や、大使館でのパスポート再発行手続きの案内も行います。

- 交通機関の遅延・運休: 乗る予定だった新幹線が人身事故で止まってしまった。このような場合、パニックにならずに代替ルート(在来線、バス、飛行機など)を迅速に検索・提案し、チケットの手配まで行います。

- 文化・習慣の違いによる問題: 食事の席で、宗教上の理由(ハラル、ベジタリアン、アレルギーなど)で食べられないものがあるゲストに対し、レストラン側と交渉してメニューを変更してもらうなど、きめ細やかな対応が求められます。

これらのトラブルに直面した際、通訳案内士はゲストの不安を和らげるカウンセラーであり、問題を解決に導くコンサルタントであり、言語の壁を取り払うコミュニケーターでなければなりません。いかなる緊急事態においても冷静沈着に行動し、ゲストの安全と安心を最優先に守り抜く。これがプロの通訳案内士に課せられた、最も重要な使命の一つなのです。

通訳案内士の働き方と活躍の場

通訳案内士の資格を取得した後、どのようなキャリアを歩むことができるのでしょうか。その働き方は一つではなく、個々のライフスタイルや目標に応じて多様な選択肢があります。ここでは、代表的な3つの働き方と、それぞれの特徴について解説します。

フリーランスとして活動する

通訳案内士の最も一般的で代表的な働き方が、特定の組織に所属せず、個人事業主として独立するフリーランスです。多くの通訳案内士がこの形態で活動しており、自由度の高さが最大の魅力です。

- メリット:

- 働き方の自由: いつ、どれくらい働くか、どのような仕事を受けるか、休日をいつ取るかなど、すべてを自分でコントロールできます。子育てや介護との両立、あるいは他の仕事との兼業(パラレルキャリア)も可能です。

- 高収入の可能性: 自分のスキルや経験、専門性が市場で高く評価されれば、会社員よりも高い報酬を得ることが可能です。特に、富裕層向けのプライベートツアーや、医療・ビジネスといった専門分野に特化することで、日当は大きく上昇します。

- 専門性の追求: 自分の得意分野や好きなテーマ(例:日本酒、アニメ、登山など)に特化したツアーを企画・実施するなど、自分の興味関心を仕事に直結させることができます。

- デメリット:

- 収入の不安定さ: 仕事量は季節や景気によって大きく変動します。特に、春の桜シーズン(3月~4月)や秋の紅葉シーズン(10月~11月)は繁忙期で収入が増えますが、夏の猛暑期や冬の厳寒期は閑散期となり、仕事が激減することもあります。収入の波を乗りこなす計画性が必要です。

- 自己管理の徹底: 仕事の獲得(営業活動)、スケジュール管理、経理・税務処理、スキルアップのための学習など、ガイド業務以外のすべてを自分一人で行わなければなりません。

- 社会的保障: 会社員と異なり、厚生年金や健康保険、雇用保険といった社会保障は手薄になります。国民年金や国民健康保険に自分で加入し、将来に備える必要があります。

フリーランスとして成功するためには、ガイドとしてのスキルはもちろん、自身の価値を市場にアピールする営業力やマーケティング能力、そしてビジネスを継続させるための経営者としての視点が不可欠となります。

旅行会社や派遣会社に所属・登録する

安定性を重視する場合や、フリーランスとして独立する前段階として経験を積みたい場合には、企業に所属・登録するという選択肢があります。

- 旅行会社に正社員・契約社員として所属する:

インバウンド専門の旅行会社などに就職するケースです。この場合、通訳案内士として現場に出るだけでなく、ツアーの企画・造成、海外の旅行会社とのやり取り、ガイドの手配・管理といった内勤業務にも携わることが多くなります。- メリット: 毎月固定給が支払われるため、収入が安定しています。社会保険や福利厚生も完備されており、安心して働くことができます。

- デメリット: フリーランスに比べて収入の上限は低くなる傾向があります。また、担当するツアーや業務内容を自分で選ぶことは難しく、会社の指示に従う必要があります。

- 通訳・翻訳専門の派遣会社に登録する:

派遣会社に自身のスキルや経歴を登録し、条件に合う仕事(ガイド業務)を紹介してもらう働き方です。雇用形態は派遣社員となります。- メリット: 自分で営業活動をする手間が省け、安定的に仕事を得やすいという利点があります。様々なタイプの仕事を経験できるため、スキルアップにも繋がります。

- デメリット: 報酬は派遣会社との契約に基づいて支払われるため、旅行会社から直接仕事を受けるフリーランスに比べて中間マージンが引かれます。

安定した基盤の上で働きたい人や、ガイド業務だけでなくインバウンド観光業界全体に関わりたい人にとっては、企業への所属が魅力的な選択肢となるでしょう。

企業内通訳や語学講師として働く

通訳案内士の資格で得た高度な語学力と幅広い知識は、観光ガイドの分野以外でも大いに活かすことができます。これは、通訳案内士のキャリアの多様性と可能性を示す重要なポイントです。

- 企業内通訳・翻訳者:

海外に拠点を持つメーカーや商社、IT企業などで、社内専属の通訳・翻訳者として活躍する道です。海外支社とのテレビ会議での同時通訳、海外からの賓客のアテンド、技術資料や契約書の翻訳など、業務は多岐にわたります。通訳案内士の試験勉強で培った、政治経済や産業に関する知識が直接役立ちます。 - 語学講師:

自身の専門言語を活かして、語学学校や専門学校、大学などで講師として教鞭をとるキャリアです。特に、通訳案内士を目指す後進を育成する「通訳案内士試験対策講座」の講師は、自身の合格経験を存分に活かせる人気の職業です。人に教えることが好きな人、教育に情熱を注ぎたい人に向いています。 - その他の活躍の場:

- 地方自治体・観光協会: 国際交流員やインバウンド誘致担当として、地域の観光振興に貢献する。

- コンサルタント: インバウンド関連企業や施設に対し、外国人観光客の受け入れ環境整備や多言語対応に関するコンサルティングを行う。

- ライター・ジャーナリスト: 日本の文化や観光に関する記事を、外国語で海外メディアに寄稿する。

このように、通訳案内士の資格は、あくまでキャリアの出発点です。ガイドとしての経験を積んだ後、そのスキルセットをどのように展開していくかによって、活躍の場は無限に広がっていくのです。

通訳案内士の年収

職業選択において、収入は非常に重要な要素です。通訳案内士の年収は、働き方やスキル、稼働日数によって大きく変動します。ここでは、その実態について具体的に見ていきましょう。

年収の目安

通訳案内士の報酬は、日当制で計算されるのが一般的です。フリーランスとして活動する場合、この日当が収入の基本となります。

日当の相場は、一般的に1日(8時間拘束)あたり25,000円から40,000円程度とされています。ただし、これはあくまで目安であり、以下の要素によって変動します。

- 経験と実績: 新人よりも、経験豊富でリピーターの多いベテランの方が日当は高くなります。

- 言語: 英語に比べて、フランス語、スペイン語、中国語など、対応できるガイドが少ない言語(希少言語)の方が日当は高くなる傾向があります。

- 専門性: 医療、金融、美術、建築など、特定の専門知識を要するガイド(テクニカルビジット)は、一般的な観光ガイドよりも高い報酬が設定されます。

- クライアント: 富裕層向けのプライベートツアーを扱う旅行会社や、企業からの依頼は、一般的な団体ツアーよりも日当が高いことが多くなります。

この日当を基に年収を考えると、稼働日数が最大の変数となります。

- 副業レベル(年間50日稼働): 25,000円/日 × 50日 = 125万円 〜 40,000円/日 × 50日 = 200万円

- 専業レベル(年間150日稼働): 25,000円/日 × 150日 = 375万円 〜 40,000円/日 × 150日 = 600万円

- トップクラス(年間200日以上稼働、高単価案件多数): 専門性や営業努力次第では、年収800万円~1,000万円以上を稼ぐ通訳案内士も存在します。

重要なのは、通訳案内士の年収は青天井である一方、稼働できなければゼロにもなり得るという点です。収入は、自身のスキル、営業努力、そして健康状態に直結していると言えるでしょう。

働き方による収入の違い

前述の通り、働き方によって収入の構造や安定性は大きく異なります。

- フリーランス:

収入は「日当 × 稼働日数」で決まり、上限はありません。自分の努力次第で高収入を目指せるのが最大の魅力です。しかし、収入は不安定で、繁忙期と閑散期の差が激しいというリスクを伴います。春と秋に集中的に稼ぎ、夏と冬は翻訳や語学講師の仕事で収入を補うなど、年間を通した収入計画を立てることが重要です。また、交通費、通信費、資料購入費、研修参加費などの経費はすべて自己負担となるため、売上から経費を差し引いたものが実際の所得になります。 - 会社員(旅行会社など):

正社員や契約社員として働く場合、毎月決まった給与が支払われるため、収入は非常に安定的です。ボーナスや昇給、退職金制度がある企業も多く、福利厚生も充実しています。ただし、収入の伸びしろはフリーランスに比べて限定的で、個人の成果が直接的に給与に反映されにくいという側面もあります。安定を求めるか、高収入の可能性を追求するか、自身の価値観に合った働き方を選ぶことが大切です。

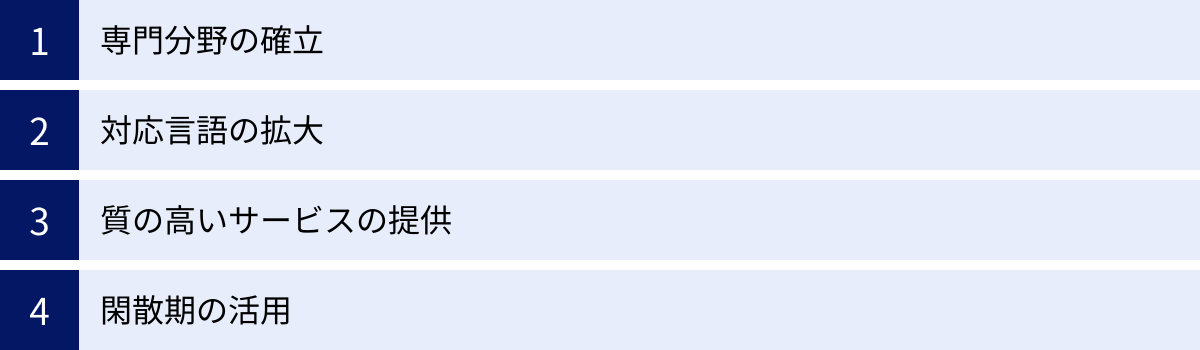

収入を上げていくための戦略としては、以下のようなものが考えられます。

- 専門分野の確立: 「この分野なら誰にも負けない」という専門性を持ち、付加価値の高いガイドサービスを提供する。

- 対応言語の拡大: 複数の言語を操れるようになれば、仕事の機会は格段に増えます。

- 質の高いサービスの提供: ゲストの満足度を高め、リピーターや口コミによる紹介を増やすことが、安定した仕事の獲得に繋がります。

- 閑散期の活用: 閑散期には、翻訳、語学教育、インバウンド関連のコンサルティングなど、別のスキルを活かして収入源を多様化させることが、年収を安定・向上させる鍵となります。

通訳案内士になるメリットとやりがい

難関の国家試験を乗り越え、日々の学習を重ねてまで通訳案内士を目指す価値はどこにあるのでしょうか。この仕事がもたらす金銭的な報酬以上の、大きなメリットとやりがいについて探ります。

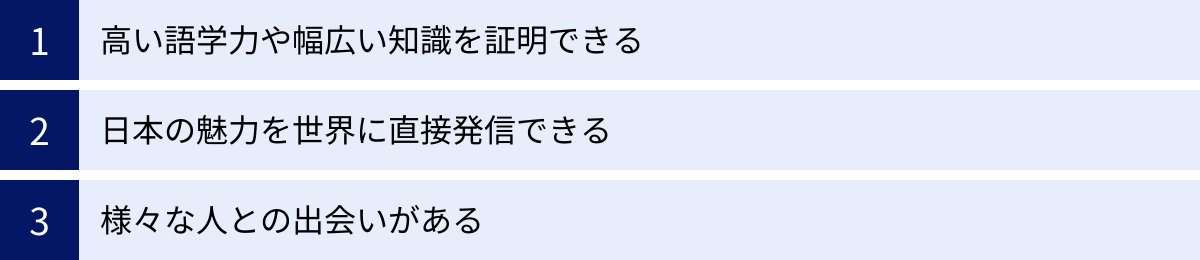

高い語学力や幅広い知識を証明できる

「全国通訳案内士」は、語学分野における唯一の国家資格です。この資格を保有しているという事実そのものが、極めて強力なアピールポイントとなります。

単に「英語が話せます」と言うのと、「全国通訳案内士(英語)の資格を持っています」と言うのとでは、相手に与える信頼感や説得力が全く異なります。後者は、ハイレベルな語学力に加えて、日本の歴史、地理、文化全般にわたる広範な知識、そしてプロフェッショナルとしてのホスピタリティ精神を、国が客観的に証明してくれているに等しいからです。

この「公的なお墨付き」は、キャリアを築く上で様々な場面で有利に働きます。

- 就職・転職活動: 旅行業界はもちろん、語学力を要するあらゆる企業への就職・転職において、他の候補者との明確な差別化要因となります。

- 仕事の受注: フリーランスとして活動する際、旅行会社や個人客は、質の高いガイドを求めています。国家資格という信頼性の証は、高単価な案件や重要な仕事を獲得するための大きな武器となります。

- 自己肯定感の向上: 難関試験を突破したという達成感は、専門家としての大きな自信に繋がります。この自信が、堂々とした質の高いガイドパフォーマンスを生み出すのです。

自身のスキルと知識を、誰が見てもわかる形で客観的に証明できること。これが通訳案内士資格の最大のメリットの一つと言えるでしょう。

日本の魅力を世界に直接発信できる

これこそが、多くの通訳案内士が口を揃えて語る、この仕事最大のやりがいです。自分が生まれ育ち、愛してやまない日本の素晴らしい文化、美しい自然、奥深い歴史、そして人々の温かさを、自分の言葉で、目の前にいる外国人に直接伝えられる喜びは、何物にも代えがたいものがあります。

教科書やガイドブックに載っている情報だけでなく、自分自身の体験や解釈を交えて語ることで、ゲストの心に深く響く瞬間があります。例えば、自分が子供の頃に遊んだ神社の境内を案内しながら、地域の人々にとって神社がどのような存在であるかを語る。行きつけの居酒屋にゲストを連れて行き、常連客との交流の輪を作る。そうした血の通ったコミュニケーションを通じて、ゲストが日本のことを本当に好きになってくれたり、感動して涙を流してくれたりする場面に立ち会えるのです。

ツアーの最後に、ゲストから「あなたのおかげで、最高の旅になりました」「日本という国が大好きになりました。また必ず戻ってきます」という感謝の言葉をかけられた時の感動は、すべての苦労が報われる瞬間です。自分が文化交流の架け橋となり、日本のファンを一人、また一人と世界に増やしていく。この「民間外交官」として国際親善に貢献しているという実感こそが、通訳案内士を続ける上での大きなモチベーションとなります。

様々な人との出会いがある

通訳案内士の仕事は、一期一会の連続です。日々、世界中の国々から来た、全く異なる文化や価値観、職業を持つ人々と出会うことができます。

アメリカのIT企業の経営者、フランスの大学で日本美術を研究する教授、ドイツから来た環境活動家、ブラジルの大家族など、普段の生活では決して接点を持つことのないような人々と、数時間から時には数日間にわたって濃密な時間を共にします。

彼らとの対話は、常に新しい発見と学びに満ちています。日本の政治や社会について、海外からはどのように見えているのかを教えられたり、相手の国の文化や歴史について深く学んだりすることができます。ゲストを案内しているつもりが、逆に自分自身が世界について教えられ、視野が大きく広がっていくのを感じることも少なくありません。

多様なバックグラウンドを持つ人々と真摯に向き合い、心を通わせる経験は、人間としての深みと国際感覚を養ってくれます。仕事を通じて世界中に友人ができることも珍しくありません。この「人との出会い」こそが、通訳案内士という仕事がもたらしてくれる、かけがえのない財産なのです。

通訳案内士に向いている人の特徴

通訳案内士は、専門的なスキルと人間的な魅力の両方が求められる仕事です。どのような人がこの職業で輝けるのでしょうか。ここでは、通訳案内士に求められる5つの重要な資質について解説します。

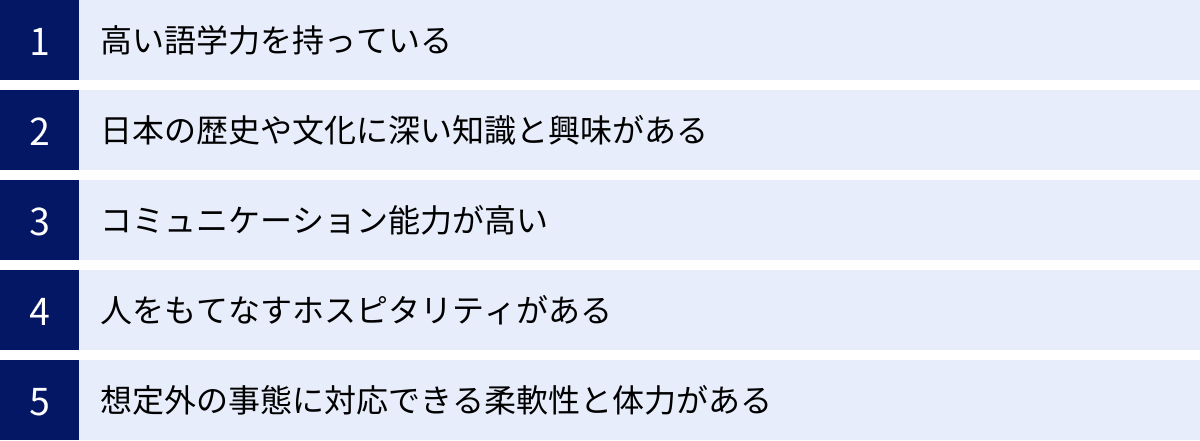

高い語学力を持っている

これは言うまでもなく、通訳案内士にとって最も基本的な、そして不可欠なスキルです。ただし、求められるのは単なる日常会話レベルの語学力ではありません。

歴史的な建造物の建築様式、仏教や神道の複雑な概念、現在の政治経済の動向といった、専門的で抽象度の高い事柄を、正確かつ分かりやすい言葉で説明できる高度な言語運用能力が要求されます。豊富な語彙力、的確な文法知識、そして自然で流暢な表現力がなければ、プロのガイドは務まりません。

また、ゲストからの予期せぬ質問に即座に答えるためには、相手の話の意図を正確に聞き取る高度なリスニング能力も同様に重要です。語学力は、通訳案内士としてのすべての活動の土台となる、最も重要なツールなのです。

日本の歴史や文化に深い知識と興味がある

高い語学力という「器」があっても、その中に入れるべき「中身」、すなわち知識がなければ、ゲストを満足させることはできません。「何を伝えるか」が極めて重要になります。

通訳案内士には、日本の歴史、地理、美術、宗教、伝統芸能、食文化、現代社会に至るまで、驚くほど広範な知識が求められます。しかし、単に事実を暗記しているだけでは不十分です。それらの知識を有機的に結びつけ、自分なりの解釈を加えて、ゲストの心に響く魅力的なストーリーとして語れる能力が不可欠です。

そのためには、あらゆることに好奇心を持ち、常にアンテナを高く張り、新聞や書籍、専門家の講演会などを通じて知識をアップデートし続ける探究心が欠かせません。「日本という国をもっと深く知りたい」という尽きることのない知的好奇心こそが、優れた通訳案内士を育むのです。

コミュニケーション能力が高い

通訳案内士は、知識を一方的に話すだけの学者ではありません。ゲストとの双方向のやり取りを通じて、旅を楽しく盛り上げるエンターテイナーでもあります。

ゲストが何に興味を持っているのかを会話の中から巧みに引き出し、ツアー内容に反映させる傾聴力。年齢や国籍、文化背景の異なる人々とも、物怖じせずに打ち解けられる社交性。時にはユーモアを交えて場を和ませる会話術。これらすべてがコミュニケーション能力に含まれます。

また、コミュニケーションの対象はゲストだけではありません。ツアーを円滑に進めるためには、バスのドライバー、レストランのスタッフ、観光施設の職員など、多くの関係者と良好な関係を築き、スムーズに連携を取る調整能力も非常に重要です。

人をもてなすホスピタリティがある

「ゲストに最高の旅を体験してもらいたい」という、心からのおもてなしの精神。これが通訳案内士の魂とも言える部分です。

ホスピタリティとは、単に親切にするということではありません。ゲストの表情や仕草から、言葉にならないニーズ(「少し疲れているな」「この話にもっと興味があるようだ」など)を先読みし、さりげなく対応できる観察力と気配りが求められます。

例えば、歩き疲れている様子の年配のゲストを見かけたら、近くのベンチを指して「少し休憩しましょうか?」と声をかける。誕生日を迎えたゲストがいると知ったら、レストランに頼んで小さなサプライズを用意する。こうしたマニュアルにはない、温かい心遣いの積み重ねが、ゲストに深い感動と忘れられない思い出をもたらすのです。

想定外の事態に対応できる柔軟性と体力がある

ツアーガイドの現場は、常に予測不可能な出来事に満ちています。電車の遅延、突然の豪雨、ゲストの急病、予約したレストランのミスなど、トラブルは日常茶飯事です。

こうした想定外の事態に直面した時、パニックにならず、冷静に状況を分析し、持てる知識と人脈を総動員して最善の解決策を迅速に導き出せる問題解決能力は、プロの通訳案内士に必須のスキルです。常に複数の代替案を頭の中に用意しておくような、リスク管理能力も求められます。

そして、これらすべての業務を支えるのが、強靭な体力です。一日中歩き回り、重い荷物を持って移動し、常に神経を張り巡らせる仕事は、想像以上に体力を消耗します。不規則な生活の中でも、常に最高のパフォーマンスを発揮できるよう、自分自身の健康を管理する自己管理能力も、プロとしての大切な資質の一つです。

通訳案内士になるための2ステップ

通訳案内士として正式に活動を開始するためには、大きく分けて2つの重要なステップを踏む必要があります。試験合格がゴールではないことを、ここでしっかりと理解しておきましょう。

① 全国通訳案内士試験に合格する

これが、通訳案内士になるための最初の、そして最大の関門です。前述の通り、全国通訳案内士試験は語学関連で唯一の国家試験であり、その難易度は非常に高いことで知られています。

この試験は、単に語学が堪能なだけでは合格できません。日本の歴史、地理、文化、産業、政治経済、さらには通訳案内業務の実務に至るまで、極めて広範な知識が問われます。合格するためには、数年にわたる計画的かつ継続的な学習が不可欠です。

学習方法としては、独学で市販の教材や過去問題集に取り組む方法のほか、合格のノウハウが蓄積された予備校や通信講座を活用する方法もあります。自身の学習スタイルや予算に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。

いずれにせよ、この難関試験を突破することが、プロの通訳案内士としてのキャリアをスタートさせるための絶対条件となります。このステップの具体的な内容については、次の章で詳しく解説します。

② 都道府県に通訳案内士として登録する

意外と見落とされがちですが、国家試験に合格しただけでは「通訳案内士」と名乗って仕事をすることはできません。合格証書を手にした後、もう一つ重要な手続きが待っています。

それが、都道府県への「登録」です。通訳案内士法では、試験に合格した者が、住所地(または活動を希望する地域)の都道府県知事に対して登録申請を行い、「通訳案内士登録証」の交付を受けることで、初めて正式に通訳案内士として業務を行える、と定められています。

登録申請に必要な主な書類は以下の通りです。(※自治体によって若干異なる場合があります)

- 登録申請書

- 全国通訳案内士試験の合格証書(原本または写し)

- 住民票の写し

- 健康診断書(精神の機能の障害又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者でないことを証明するもの)

- 写真

これらの書類を揃えて都道府県の担当窓口に提出し、審査を経て登録が完了すると、顔写真付きの「通訳案内士登録証」が交付されます。この登録証は、業務を行う際に携帯することが義務付けられており、クライアントやゲストに対して身分を証明するための重要なツールとなります。

試験合格と都道府県への登録、この2つのステップを完了して、初めて「全国通訳案内士」としての第一歩を踏み出すことができるのです。

全国通訳案内士試験の概要

通訳案内士を目指す上で避けては通れない、国家試験の具体的な内容について掘り下げていきます。受験資格から試験科目、難易度まで、合格を目指すために知っておくべき情報を網羅的に解説します。

受験資格

全国通訳案内士試験の大きな特徴の一つが、その門戸の広さです。

受験資格は、年齢、性別、学歴、国籍を一切問いません。

意欲と能力さえあれば、誰でも挑戦することができる開かれた国家試験です。実際に、学生から主婦、定年退職後のシニア世代まで、非常に幅広い層の人々が毎年この試験に挑戦しています。

(参照:日本政府観光局(JNTO)公式サイト)

試験内容と科目

試験は、知識を問う「第一次試験(筆記)」と、実践能力を問う「第二次試験(口述)」の二段階選抜方式で行われます。

第一次試験(筆記)

マークシート方式の筆記試験で、以下の5科目について、幅広い知識が問われます。

- 外国語:

受験する言語(英語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語など10言語)の筆記試験です。読解力、文法・語彙力、和文を外国語に訳す能力、外国語を日本語に訳す能力などが総合的に試されます。高度な言語運用能力が求められる、試験の根幹をなす科目です。 - 日本地理:

日本の地理に関する知識が問われます。主な観光地(自然、名所旧跡)、国立公園、温泉、交通網(鉄道、空港)、各地の特産品や伝統工芸品、気候風土など、出題範囲は非常に広範です。単なる地名の暗記ではなく、地図を読み解き、観光ルートをイメージできるような地理的思考力が重要です。 - 日本歴史:

日本の歴史に関する知識が問われます。原始・古代から現代に至るまでの通史はもちろんのこと、美術史、建築史、宗教史といった文化史も頻出分野です。歴史上の出来事だけでなく、その背景や後世への影響までを体系的に理解している必要があります。 - 産業・経済・政治及び文化に関する一般常識:

いわゆる「一般常識」または「時事問題」に関する科目です。近年の観光政策(観光白書など)、日本の主要産業の動向、現代社会が抱える問題、話題の文化事象など、新聞やニュースで日々報じられている内容が中心となります。政府が発行する白書の内容は特に重要視されます。 - 通訳案内の実務:

2018年度から新たに導入された科目です。通訳案内士法や旅行業法といった関連法規、旅程管理の実務、災害発生時の対応、多様な文化を持つ旅行者への配慮など、より実践的でプロフェッショナルなガイド業務に直結する知識が問われます。

これら5科目すべてに合格して、初めて第二次試験に進むことができます。

第二次試験(口述)

第一次試験の合格者のみが受験できる、面接形式の実技試験です。日本人とネイティブスピーカーの2名の試験官を相手に、外国語でコミュニケーションを行います。評価のポイントは主に以下の2点です。

- プレゼンテーション:

試験室に入ると、日本の事象(例:「茶道」「浮世絵」「城」など)が書かれた3つのテーマを提示されます。その中から1つを選び、準備時間(約30秒)の後、そのテーマについて約2分間のプレゼンテーション(説明)を行います。正確な知識はもちろん、簡潔で分かりやすく、魅力的に説明する構成力と表現力が試されます。 - コミュニケーション(質疑応答・ロールプレイング):

プレゼンテーションの内容について、試験官から様々な角度で質問がなされます。さらに、それを足がかりに、日本の文化や社会に関する幅広いトピックについての質疑応答が行われます。また、「外国人観光客から○○と尋ねられたら、どう答えますか?」といった、実際のガイド場面を想定したロールプレイング形式の課題も出されます。ここでは、知識の正確性に加え、臨機応変な対応力、コミュニケーション能力、そしてガイドとしてのホスピタリティや人柄といった、総合的な適性が厳しく評価されます。

試験の免除制度について

全国通訳案内士試験には、特定の資格や経歴を持つ受験者の負担を軽減するための「免除制度」が設けられています。これをうまく活用することが、効率的な合格への近道となります。

| 免除対象となる試験科目 | 免除の条件(一例) |

|---|---|

| 外国語(筆記) | ・実用英語技能検定1級 合格 ・TOEIC Listening & Reading Test 900点以上(英語の場合) ・その他、各言語に対応する指定の語学検定で基準を満たすこと |

| 日本地理(筆記) | ・総合または国内旅行業務取扱管理者試験 合格 ・地理能力検定(日本地理)1級または2級 合格 |

| 日本歴史(筆記) | ・歴史能力検定(日本史)1級または2級 合格 ・大学入学共通テスト「日本史B」で一定の点数以上 |

| 一般常識(筆記) | ・大学入学共通テスト「現代社会」で一定の点数以上 |

| 第一次試験(全科目) | ・前年度の全国通訳案内士試験の第一次試験に合格した者 |

※これらの免除条件や基準点、対象となる試験は年度によって変更される可能性があります。受験を検討する際は、必ずその年度の日本政府観光局(JNTO)公式サイトで最新の試験案内を確認してください。

合格率と難易度

全国通訳案内士試験は、国家資格の中でも難関の一つとして知られています。日本政府観光局(JNTO)が発表したデータによると、令和5年度(2023年度)の最終合格率は16.1%でした。受験者数3,892名に対し、最終的な合格者は627名という結果です。

言語別に見ると、受験者・合格者ともに英語が圧倒的多数を占めますが、合格率自体は言語によってばらつきがあります。例年、全体の最終合格率は10%台で推移することが多く、10人に1人か2人しか合格できない、非常に狭き門であることがわかります。

この合格率の低さは、第一次試験の科目数の多さと範囲の広さ、そして第二次試験で問われる実践的なコミュニケーション能力の高さに起因します。生半可な準備では到底太刀打ちできない、高い専門性が求められる試験であると言えるでしょう。

(参照:日本政府観光局(JNTO)報道発表資料)

試験日程の目安

試験は年に1回実施されます。例年の大まかなスケジュールは以下の通りです。

- 願書受付期間: 5月上旬~6月下旬

- 第一次試験(筆記): 8月下旬の日曜日

- 第一次試験 合格発表: 11月上旬

- 第二次試験(口述) : 12月上旬の日曜日

- 最終合格発表: 翌年2月上旬

約半年間にわたる長丁場の試験です。合格を目指すには、この日程から逆算して、長期的な学習計画を立てることが不可欠です。

(参照:日本政府観光局(JNTO)公式サイト)

通訳案内士の将来性

最後に、通訳案内士という職業の将来性について考察します。AI翻訳技術の進化や法改正など、取り巻く環境が変化する中で、この仕事は今後どうなっていくのでしょうか。

インバウンド需要と今後の見通し

通訳案内士の仕事は、訪日外国人観光客(インバウンド)の数と密接に連動しています。日本政府観光局(JNTO)の統計によると、訪日外客数はコロナ禍で一時的に大きく落ち込みましたが、その後は急速な回復を見せており、2024年にはコロナ禍以前の2019年の水準を超えるペースで推移しています。

日本政府は「観光立国」を重要な政策として掲げており、2030年には訪日外国人旅行者数6,000万人、消費額15兆円という高い目標を掲げています。この目標達成に向けた様々な施策が打たれており、長期的に見てインバウンド市場はさらなる拡大が見込まれます。

さらに注目すべきは、旅行者のニーズの変化です。かつてのような都市部の有名観光地を巡るだけの団体ツアーから、個人の興味関心に基づいた体験型・滞在型の旅行(コト消費)や、豊かな自然や文化が残る地方への旅行へとシフトしています。また、高額な消費を行う富裕層旅行者の誘致も強化されています。

このような状況の中で、画一的な情報を提供するだけのガイドではなく、特定のテーマに関する深い専門知識を持つガイドや、富裕層の高度な要求に応えられる質の高いホスピタリティを提供できるガイドへの需要は、ますます高まっていくと考えられます。AIや翻訳アプリでは決して代替できない、人間ならではの付加価値を提供できるプロの通訳案内士の役割は、今後さらに重要性を増していくでしょう。

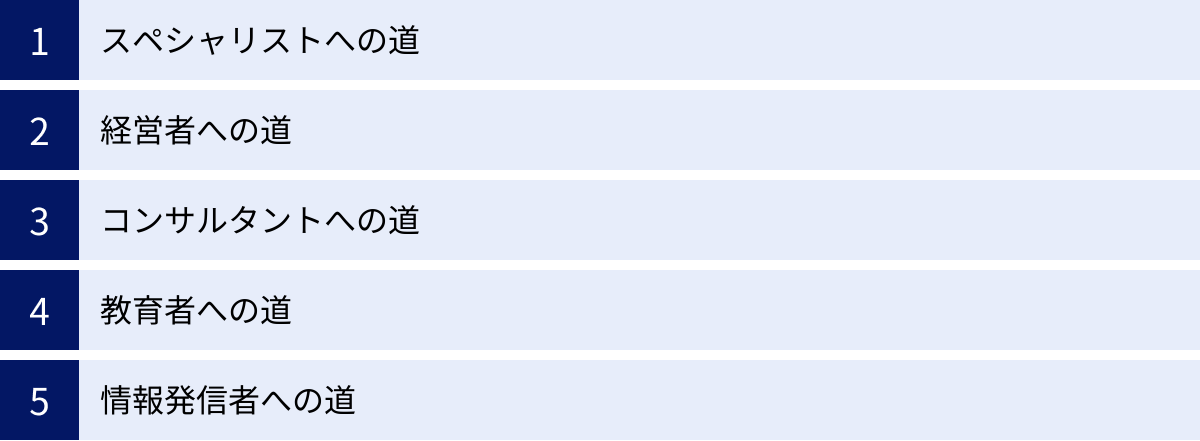

通訳案内士のキャリアパス

通訳案内士としての経験は、多様なキャリアへの扉を開く強力なパスポートとなります。ガイドとして現場に立ち続けるだけでなく、その経験とスキルを活かして、様々な分野で活躍することが可能です。

- スペシャリストへの道: 美術、建築、日本酒、アニメ、登山、ビジネスなど、特定の分野を極め、その道の第一人者として、他にはないユニークで高付加価値なツアーを提供する。

- 経営者への道: 自身の経験を活かし、インバウンド専門の旅行会社やガイド派遣会社を起業する。後進の育成や、業界全体の質の向上に貢献する。

- コンサルタントへの道: 地方自治体や企業に対し、外国人観光客の誘致戦略や受け入れ環境整備に関する専門的なアドバイスを行う。

- 教育者への道: 通訳案内士養成機関や大学で講師となり、自身の知識と経験を次世代に伝えていく。

- 情報発信者への道: ブログやSNS、YouTubeなどを通じて、日本の魅力を世界に発信するインフルエンサーとして活動する。また、海外メディアに記事を寄稿するライターやジャーナリストとしても活躍できる。

通訳案内士という資格と経験を核としながら、自身の興味や得意分野を掛け合わせることで、キャリアの可能性は無限に広がります。これは、変化の激しい時代を生き抜く上で、非常に大きな強みとなるでしょう。

まとめ

本記事では、「通訳案内士」という仕事について、その定義から仕事内容、年収、なり方、そして将来性まで、多角的に詳しく解説してきました。

通訳案内士は、高い語学力と日本の文化・歴史に関する幅広い知識を兼ね備え、外国人観光客に忘れられない体験を提供する、やりがいに満ちた専門職です。その役割は「民間外交官」とも称され、国際的な相互理解を深める上で重要な役割を担っています。

2018年の法改正により、資格がなくても有償でガイド業務を行うことは可能になりました。しかし、誰でもガイドを名乗れるようになったからこそ、語学系唯一の国家資格である「全国通訳案内士」は、プロフェッショナルとしての信頼性と専門性を証明する、これまで以上に価値ある資格となっています。

その道のりは、合格率10%台という難関国家試験から始まり、決して平坦ではありません。しかし、その先には、世界中の人々との出会いや、日本の魅力を自らの言葉で伝えるという、何物にも代えがたい喜びが待っています。さらに、ガイドとしての経験を積んだ後には、経営者、コンサルタント、教育者など、多様なキャリアパスが拓かれています。

「日本の素晴らしさを、世界中の人々に伝えたい」という熱い情熱を持つ人にとって、通訳案内士は間違いなく挑戦する価値のある、魅力的な職業です。この記事が、あなたのキャリアを考える上での一助となれば幸いです。