近年、インバウンド需要の回復や国内旅行の活発化に伴い、ホテルや旅館、ゲストハウス、民泊といった宿泊ビジネスへの関心が高まっています。空き家や遊休不動産を活用して宿泊事業を始めたいと考える方も少なくないでしょう。しかし、日本で有料で人を宿泊させる事業を行うには、原則として旅館業法に基づく「許可」、または住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく「届出」が必要です。

これらの法律は、宿泊施設の衛生環境や利用者の安全を確保し、健全な宿泊サービス市場を形成するために設けられています。特に旅館業法は、古くから日本の宿泊事業の根幹をなす法律であり、その内容は非常に厳格です。

この記事では、宿泊事業の基本となる「旅館業法」に焦点を当て、その目的や定義、営業の種類、許可を取得するための具体的な要件について、初心者にも分かりやすく徹底解説します。また、しばしば混同されがちな「民泊新法」との違いや、2023年12月に施行された法改正のポイント、違反した場合の罰則まで、網羅的に掘り下げていきます。

これから宿泊事業を始めようと検討している方、すでに運営しているが法律への理解を深めたい方にとって、本記事が事業を成功に導くための確かな羅針盤となるはずです。

目次

旅館業法とは

旅館業法とは、宿泊施設の衛生管理や安全確保に関する基準を定め、公衆衛生の向上と国民生活の安定に寄与することを目的とした法律です(旅館業法第1条)。簡単に言えば、宿泊者が安全で快適に過ごせる環境を維持するためのルールブックであり、日本で宿泊事業を行う上で最も基本となる法律です。

この法律の歴史は古く、その前身は明治時代にまで遡ります。本格的な法律として制定されたのは1948年(昭和23年)で、戦後の混乱期において伝染病のまん延防止や公衆衛生の確保が急務であった社会的背景があります。以来、時代の変化や新たな宿泊ニーズの登場に合わせて、幾度となく改正が繰り返されてきました。

旅館業法の最も重要な役割は、「許可制度」を通じて宿泊施設の質を担保することです。事業者は、都道府県知事(保健所を設置する市または特別区では市長または区長)から許可を得なければ、旅館業を営むことはできません。この許可を得るためには、施設の構造設備や設置場所などが、法律や条例で定められた厳しい基準をクリアしている必要があります。

例えば、客室の広さや換気・採光の基準、十分な数のトイレや洗面所の設置、消防設備の完備など、利用者の安全と健康を守るための具体的なルールが数多く定められています。これにより、利用者はどの宿泊施設を選んでも、一定水準以上の安全・衛生環境が保証されるという安心感を得られます。

旅館業法が対象とするのは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」です。この「宿泊」や「営業」の定義については後の章で詳しく解説しますが、友人や親戚を無償で泊めるようなプライベートな行為は対象外です。一方で、反復継続して不特定多数の人から料金を受け取って宿泊させる場合は、たとえ個人宅の一室であっても旅館業法の対象となり、無許可営業は厳しい罰則の対象となります。

近年、インターネットの普及により、個人が空き部屋を貸し出す「民泊」が世界的に広がりました。この流れを受け、日本では2018年に「住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)」が施行されました。民泊新法は、旅館業法よりも緩やかな要件で年間180日を上限に宿泊サービスを提供できる「届出制」を導入したもので、両者は異なるルールで運用されています。

したがって、宿泊事業を始める際には、自身のビジネスモデルが旅館業法の「許可」を目指すのか、それとも民泊新法の「届出」で運営するのかを最初に明確にする必要があります。年間を通じて本格的に事業を展開したい場合は旅館業法の許可が、副業的に期間限定で運営したい場合は民泊新法の届出が、それぞれ選択肢となるでしょう。

また、旅館業の許可を取得する過程では、旅館業法だけでなく、建築基準法、消防法、都市計画法など、様々な法律が密接に関わってきます。例えば、建物の用途が「共同住宅」や「事務所」のままでは旅館業を営むことはできず、「ホテル・旅館」への用途変更手続きが必要になる場合があります。さらに、消防署による査察を受け、スプリンクラーや自動火災報知設備などの設置も義務付けられます。

このように、旅館業法は単独で存在する法律ではなく、関連法規と一体となって宿泊施設の安全・衛生基準を形成しています。これから事業を始める方は、旅館業法そのものの理解はもちろん、これらの関連法規についても管轄の行政機関(保健所、消防署、建築指導課など)と緊密に連携しながら、手続きを進めていくことが成功への鍵となります。

旅館業法における「宿泊」の定義

旅館業法を理解する上で最も重要なのが、その規制対象となる「宿泊」とは具体的に何を指すのか、という定義です。法律の条文では、「『宿泊』とは、寝具を使用して施設を利用すること」と非常にシンプルに記されています(旅館業法第2条第1項)。

しかし、これだけでは具体的な判断が難しい場面も多いため、厚生労働省の通知などによって、より詳細な解釈が示されています。実務上、旅館業法における「宿泊」と判断されるためには、以下の4つの要件を総合的に満たす必要があります。

- 宿泊料の徴収: 利用の対価として料金を受け取っているか。

- 社会性の保持: 不特定多数の人を対象としているか。

- 継続反復性: 繰り返し行われる事業であるか。

- 生活の本拠ではない: 利用者にとって一時的な滞在であるか。

これらの要件を一つずつ掘り下げてみましょう。

まず、「宿泊料の徴収」が重要なポイントです。この「宿泊料」は、必ずしも「宿泊料」や「室料」といった名目である必要はありません。休憩料、寝具賃貸料、クリーニング代、光熱水道費といった名目であっても、実質的に施設の利用と寝具の提供に対する対価と判断されれば、宿泊料とみなされます。金銭だけでなく、商品やサービスの提供といった経済的利益も含まれる可能性があります。したがって、友人や知人を無償で泊める場合は、この要件を満たさないため旅館業法の対象外となります。

次に、「社会性の保持」、つまり不特定多数の人を対象としているかどうかが問われます。特定の企業の従業員だけが利用できる保養所や、特定の学生だけが入居する学生寮などは、対象者が限定されているため、原則として旅館業法の適用を受けません。しかし、インターネットの予約サイトなどを通じて誰でも予約・利用できる状態であれば、それは「不特定多数」を対象としていると判断され、社会性があると見なされます。

三つ目の要C件は「継続反復性」です。これは「営業」として行われているか、という点に関わります。一度きりのイベントで、たまたま有料で人を泊めるようなケースは、継続反復性がないため営業とは見なされにくいでしょう。一方で、年間を通じて、あるいは特定のシーズンに毎年繰り返し、宿泊サービスを提供している場合は、継続反復性があると判断されます。この判断基準は明確な日数で決まっているわけではなく、事業者の意思や実態に即して総合的に判断されます。

最後に、最も解釈が難しいのが「生活の本拠ではない」という要件です。これは、利用者がその施設を住まいとして利用しているのではなく、あくまで一時的な滞在場所として利用している状態を指します。例えば、アパートやマンションを借りて住民票を移し、そこを拠点に生活する場合、それは「居住」であり「宿泊」ではありません。この場合、適用される法律は借地借家法となります。

しかし、この「生活の本拠」かどうかの判断は非常に曖昧です。特に、ウィークリーマンションやマンスリーマンションのように、滞在期間が数週間から数ヶ月に及ぶ場合、その境界線はどこにあるのでしょうか。

行政や裁判所の判断基準としては、以下の点が考慮されます。

- 契約形態: 施設利用契約(宿泊契約)か、建物賃貸借契約か。

- 施設の管理状況: 施設の衛生管理(清掃やリネン交換など)を事業者が行うか、利用者が行うか。

- 鍵の管理: フロントで鍵を管理し、外出の都度返却を求めるか、利用者が鍵を占有・管理するか。

- 利用期間: 一般的に1ヶ月未満の利用は宿泊とみなされやすい傾向にありますが、1ヶ月以上であっても実態として宿泊と判断されるケースもあります。

例えば、契約書が「建物賃貸借契約」となっていても、事業者が定期的に部屋の清掃に入り、シーツを交換するようなサービスを提供している場合、それは単なる「部屋貸し」ではなく、衛生管理を伴う「宿泊サービス」と見なされ、旅館業法の許可が必要となる可能性が高まります。契約の名称や形式よりも、サービスの提供実態が重視されるという点が重要です。

このように、旅館業法上の「宿泊」に該当するかどうかは、単純なルールで一刀両断できるものではなく、複数の要素を総合的に勘案して個別に判断されます。自身の事業計画が旅館業法の規制対象となるか不明な場合は、必ず事業を始める前に管轄の保健所に相談し、法的な解釈を確認することが不可欠です。安易な自己判断で事業を開始し、後から無許可営業と指摘されるリスクは絶対に避けなければなりません。

旅館業法で定められる営業の3つの種類

旅館業法では、宿泊施設の形態やサービス内容に応じて、営業の種類を「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3つに分類しています。どの営業種別の許可を取得するかによって、求められる施設の構造設備基準が異なるため、自身の事業モデルに最も適した種類を選択することが重要です。

ここでは、それぞれの営業種別の定義、特徴、そしてどのような施設が該当するのかを詳しく解説します。

| 営業種別 | 主な定義・特徴 | 構造設備の主な基準(例) | 具体的な施設例 |

|---|---|---|---|

| 旅館・ホテル営業 | 個室中心のプライバシーが確保された施設。和式の「旅館」と洋式の「ホテル」を統合。 | ・客室数:5室以上(ホテル)/ 5室以上(旅館) ・客室面積:9㎡以上(ホテル)/ 7㎡以上(旅館) ・各客室にトイレ、洗面設備が必要(※条例による緩和あり) |

ビジネスホテル、リゾートホテル、シティホテル、温泉旅館 |

| 簡易宿所営業 | 宿泊者同士が客室を共有する形態。交流や低価格を重視。 | ・客室延床面積:33㎡以上(宿泊者10人未満の場合は3.3㎡×定員) ・寝具、換気、採光、照明、防湿、排水等の設備 ・共同の洗面設備、トイレ |

ゲストハウス、ホステル、カプセルホテル、山小屋、スキーロッジ、民泊施設 |

| 下宿営業 | 1ヶ月以上の期間を単位として宿泊させる施設。 | ・適切な換気、採光、照明、防湿、排水の措置 ・宿泊者の需要を満たす規模の入浴設備、便所 ・適切な規模の洗面設備 |

学生向けの下宿、長期滞在者向けの宿泊施設 |

※上記の基準は一般的なものであり、自治体の条例によって詳細な要件(客室数、面積、設備の緩和・強化など)が異なる場合があります。必ず管轄の保健所で確認が必要です。

① 旅館・ホテル営業

旅館・ホテル営業は、いわゆる一般的なホテルや旅館を対象とする営業種別です。2018年の旅館業法改正により、それまで別々に規定されていた「ホテル営業」と「旅館営業」が統合され、「旅館・ホテル営業」として一本化されました。

最大の特徴は、施設が個室(プライベート空間)を主体として構成されている点です。宿泊者は他のグループと客室を共有することなく、プライバシーが確保された空間で過ごすことが前提となります。

構造設備に関する基準は、3つの種別の中で最も厳格に定められています。

- 客室数: 原則として5室以上が必要です。

- 客室の最低面積: 洋室構造の設備(ホテル)の場合は9㎡以上、和室構造の設備(旅館)の場合は7㎡以上と定められています。

- 入浴設備・トイレ・洗面設備: 宿泊者の需要を満たす適切な規模の入浴設備とトイレ、洗面設備が必要です。特に、各客室にこれらの水回り設備を設置することが求められる場合が多く、初期投資が大きくなる傾向にあります。ただし、自治体の条例によっては、共用の設備で代替できるなどの緩和措置が設けられていることもあります。

- その他: フロント(帳場)の設置、適切な暖房設備、施錠可能な客室ドアなど、利用者の利便性と安全性を確保するための様々な基準が設けられています。

この営業種別に該当するのは、都市部にあるビジネスホテルやシティホテル、観光地のリゾートホテルや温泉旅館などです。しっかりとした設備投資を行い、安定したサービスを提供することで高単価を目指す、本格的な宿泊事業モデルと言えるでしょう。許可取得のハードルは高いですが、年間営業日数の制限がなく、事業の自由度が高いというメリットがあります。

② 簡易宿所営業

簡易宿所営業は、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設」と定義されています。旅館・ホテル営業が個室中心であるのに対し、簡易宿所営業はドミトリー(相部屋)のように、一つの客室を複数の宿泊者が共有する形態を想定しています。

この営業種別は、バックパッカー向けのゲストハウスやホステル、都心部のカプセルホテルなど、宿泊者同士の交流や、宿泊費を抑えたいというニーズに応える施設に適用されます。近年、空き家などを活用した小規模な民泊施設の多くが、この簡易宿所営業の許可を取得して運営されています。

構造設備に関する基準は、旅館・ホテル営業と比較して緩和されています。

- 客室の延床面積: 合計で33㎡以上であることが基本要件です。ただし、宿泊者の定員が10人未満の小規模な施設の場合は、「3.3㎡ × 宿泊者の定員」で計算した面積以上であれば良いとされています。例えば、定員が8人の施設であれば、26.4㎡以上の客室延床面積があれば基準を満たします。

- 階層式寝台(二段ベッドなど): 設置する場合、上段と下段の間隔が概ね1メートル以上であることなど、安全衛生に関する基準が定められています。

- 入浴設備・トイレ・洗面設備: 共用の設備で基準を満たすことが可能です。宿泊者の需要を満たす適切な数(例:定員に応じて便器の数を増やすなど)を設置する必要があります。

簡易宿所営業は、既存の建物を改修して始めることも比較的容易であり、初期投資を抑えてスモールスタートしたい事業者にとって魅力的な選択肢です。旅館・ホテル営業と同様に年間営業日数の制限もないため、民泊新法(年間180日上限)よりも本格的な運営が可能です。一方で、消防法の基準は旅館・ホテル営業と同様に厳しく適用されるため、消防設備の設置は必須となります。

③ 下宿営業

下宿営業は、「施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されています。他の2つの営業種別との最も大きな違いは、「1ヶ月以上」という長期滞在を前提としている点です。

歴史的には、地方から都市部の学校へ通う学生を預かるような形態が「下宿」の典型例でした。食事の提供など、生活面でのサポートを含むこともあります。

構造設備に関する基準は、3つの種別の中で最もシンプルです。

- 適切な換気、採光、照明、防湿及び排水の措置を講ずること。

- 宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備、便所を有すること。

- 適切な規模の洗面設備を有すること。

客室数や面積に関する具体的な数値基準はなく、旅館・ホテル営業や簡易宿所営業に比べて要件は緩やかです。

しかし、現代において純粋な「下宿営業」の許可を取得するケースは比較的少ないのが実情です。その理由として、ウィークリー・マンスリーマンションやシェアハウスといった新しい居住・滞在形態が登場し、それらが旅館業法の適用を受けるのか、あるいは賃貸借契約として扱われるのか、という境界線上のビジネスモデルが増えたことが挙げられます。

前述の通り、滞在期間が1ヶ月以上であっても、事業者が清掃やリネン交換などの衛生的管理を行う場合は、下宿営業ではなく旅館・ホテル営業や簡易宿所営業の許可が必要と判断される可能性があります。契約期間の長さだけで判断するのではなく、提供するサービスの実態に基づいて、どの営業種別に該当するかを慎重に検討する必要があります。

旅館業の許可を取得するための4つの要件

旅館業の許可は、申請すれば誰でも簡単に取得できるものではありません。公衆衛生の維持と利用者の安全確保という法律の目的を達成するため、施設そのものから申請者に至るまで、いくつかの厳格な要件が定められています。これらの要件をすべてクリアして初めて、都道府県知事(または保健所設置市長・特別区長)から許可が下ります。

主な要件は、大きく分けて以下の4つです。

- 構造設備に関する基準

- 施設の設置場所に関する基準

- 申請者の要件(欠格事由)

- その他の要件(関連法規の遵守)

これらの要件は、旅館業法だけでなく、建築基準法、消防法、そして各自治体が定める条例によっても規定されており、総合的な視点での対応が求められます。

① 構造設備に関する基準

構造設備基準は、宿泊施設が衛生的で安全な環境を提供するために不可欠な物理的要件です。これは、前述した「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の営業種別ごとに異なる基準が定められています。

【全種別に共通する主な基準】

- 換気・採光・照明・防湿・排水: 客室や共用部において、健康的な環境を維持するための基本的な設備が適切に設けられていること。

- 寝具: 清潔なシーツ、カバー、枕カバーなどを用意し、適切に洗濯・管理されていること。

- 入浴設備(浴室): 宿泊者の需要を満たす規模のものを備え、常に清潔に保たれていること。お湯は適切な温度で供給され、水質基準を満たしている必要があります。

- 洗面設備: 宿泊者の需要を満たす規模のものを備え、給水・給湯が可能なこと。

- トイレ(便所): 宿泊者の需要を満たす数を備え、衛生的であること。

【営業種別ごとの主な基準(例)】

- 旅館・ホテル営業:

- 客室数:原則5室以上

- 客室面積:洋室9㎡以上 / 和室7㎡以上

- 玄関帳場(フロント)の設置

- 客室と他の部分との明確な区画、施錠設備

- 簡易宿所営業:

- 客室延床面積:33㎡以上(定員10人未満の場合は3.3㎡/人)

- 階層式寝台(二段ベッド)を設ける場合は、安全な構造であること

これらの基準は、あくまで法律で定められた最低ラインです。実際には、各都道府県や市町村が条例によって、さらに厳しい基準(上乗せ基準)や、逆に特定の条件下で基準を緩める(緩和基準)「条例委任」を行っています。例えば、「玄関帳場の設置義務を、代替措置(ICT機器の活用など)を講じることで免除する」「客室の最低面積を条例で独自に定める」といったケースがあります。したがって、計画段階で必ず管轄の保健所に相談し、当該自治体の具体的な条例の内容を確認することが極めて重要です。

② 施設の設置場所に関する基準

旅館業を営むことができる場所は、法律によって制限されています。これは、施設の周辺環境や地域住民の生活との調和を図るためです。

最も重要なのが、都市計画法に定められた「用途地域」との関係です。用途地域とは、都市を住宅地、商業地、工業地など、土地の利用目的に応じて区分したものです。旅館・ホテルを建設・営業できる用途地域は以下のように定められています。

- 営業可能な地域:

- 第二種住居地域、準住居地域

- 近隣商業地域、商業地域

- 準工業地域

- 原則として営業できない地域:

- 第一種低層住居専用地域

- 第二種低層住居専用地域

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

- 第一種住居地域

- 工業地域、工業専用地域

特に、閑静な住環境を守ることを目的とした「住居専用地域」では、原則として旅館業の営業はできません(一部例外あり)。これが、後述する民泊新法(住宅宿泊事業法)との大きな違いの一つです。民泊新法では、人が居住している住宅を活用するため、住居専用地域でも届出が可能となっています。

さらに、旅館業法第3条第3項では、「施設の設置場所が、学校、児童福祉施設等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合、これらの施設の清純な環境が著しく害されるおそれがある」場合には、許可が与えられない可能性があると定めています。この「100メートル」という距離や対象となる施設の範囲は、自治体の条例で具体的に定められていることが多いため、これも事前の確認が必須です。

③ 申請者の要件(欠格事由)

施設の物理的な要件を満たしていても、申請者(法人の場合はその役員を含む)が特定の条件に該当する場合、旅館業の許可を受けることができません。これを「欠格事由」と呼びます。

旅館業法第3条第2項に定められている主な欠格事由は以下の通りです。

- 心身の故障により旅館業を適正に営むことができない者

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

- 旅館業の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過していない者

- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者

- 暴力団員等

これらの事由は、旅館業という公共性の高い事業を運営するにあたり、事業者の適格性を担保するために設けられています。申請時には、自身がこれらの欠格事由に該当しないことを誓約する書面の提出が求められます。

④ その他の要件

上記の3つの要件に加えて、旅館業の許可を得るためには、様々な関連法規を遵守する必要があります。特に重要なのが「消防法」と「建築基準法」です。

- 消防法:

宿泊施設は、不特定多数の人が利用し、就寝も伴うため、火災発生時のリスクが非常に高い「特定防火対象物」に指定されています。そのため、自動火災報知設備、誘導灯、消火器、スプリンクラー設備(施設の規模や構造による)など、厳格な消防用設備の設置が義務付けられています。 旅館業の許可申請と並行して、管轄の消防署に事前相談を行い、「消防法令適合通知書」の交付を受ける必要があります。この通知書がなければ、保健所は旅館業の許可を交付しません。 - 建築基準法:

既存の建物を宿泊施設として利用する場合、その建物の「用途」が営業内容と合致している必要があります。例えば、もともと「事務所」や「共同住宅」として建てられたビルをホテルに転用する場合、建物の用途を「ホテル・旅館」に変更する「用途変更確認申請」の手続きが必要になることがあります。この手続きには、耐火基準や避難経路の確保など、専門的な建築知識が求められ、多額の改修費用が発生する可能性もあります。

これらの手続きは非常に専門的かつ複雑であるため、計画の初期段階から、保健所、消防署、建築指導課、そして設計士や行政書士といった専門家と連携を取りながら進めることが、許可取得を円滑に進めるための絶対条件と言えるでしょう。

旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法)の主な違い

宿泊事業を検討する際、多くの事業者が最初に直面するのが「旅館業法の許可を取るべきか、それとも民泊新法(住宅宿泊事業法)で届出をするべきか」という選択です。この2つの法律は、どちらも有料で人を宿泊させる事業を規律するものですが、その目的、要件、運営上の制約において大きな違いがあります。

自身のビジネスプランにどちらが適しているかを判断するために、ここでは「年間営業日数」「営業できるエリア」「許可取得の難易度」という3つの主要な観点から、両者の違いを比較・解説します。

| 比較項目 | 旅館業法 | 民泊新法(住宅宿泊事業法) |

|---|---|---|

| 根拠法 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 |

| 手続き | 許可制(行政の裁量による) | 届出制(要件を満たせば受理) |

| 年間営業日数 | 上限なし(365日営業可能) | 年間180日以内 |

| 営業エリア | 用途地域による制限あり(住居専用地域では原則不可) | 住宅があれば営業可能(住居専用地域でも可)※自治体の条例による制限(上乗せ条例)あり |

| 施設要件 | 営業種別ごとに厳格な構造設備基準あり | 住宅としての基本的な設備(台所、浴室、便所、洗面設備)があれば可 |

| 消防設備 | 特定防火対象物として厳格な設置義務あり | 施設の規模や形態により異なるが、非常用照明や自動火災報知設備などが必要 |

| 事業者不在時の対応 | 常駐または駆けつけ体制が必要 | 住宅宿泊管理業者への委託が必須 |

年間営業日数の上限

両者の最も根本的な違いは、年間の営業日数にあります。

- 旅館業法: 営業日数に上限はありません。 許可を取得すれば、365日いつでも営業することが可能です。そのため、宿泊事業を本業として、安定した収益を上げていきたい事業者向けの法律と言えます。

- 民泊新法: 人を宿泊させた日数が年間で180日を超えてはならないと定められています。この日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間でカウントされます。この上限があるため、民泊新法は、空き家や自宅の空き部屋を活用した副業的な運営や、特定の観光シーズンのみ営業したいといったニーズに適しています。

この営業日数の違いは、事業の収益性に直結します。例えば、インバウンド需要が高い都市部や、年間を通じて観光客が訪れるリゾート地で事業を行う場合、180日の上限は大きな機会損失につながる可能性があります。一方で、地方の物件で、週末や長期休暇中のみの運営を考えているのであれば、180日の範囲内で十分に事業が成り立つかもしれません。自身の事業計画における想定稼働率と収益目標を明確にし、どちらの法律がビジネスモデルに合致するかを慎重に判断する必要があります。

営業できるエリア

営業できる場所、すなわち立地に関する制約も、両者で大きく異なります。これは主に都市計画法の「用途地域」との関連で決まります。

- 旅館業法: 前述の通り、施設の営業は住居系の用途地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域)では原則として認められません。 商業地や準工業地域など、比較的賑わいのあるエリアでの開業が基本となります。

- 民泊新法: この法律は「人の居住の用に供されている家屋」を対象としているため、住宅が建てられる場所であれば、原則としてどの用途地域でも営業が可能です。つまり、旅館業法では営業できなかった閑静な住宅街でも、民泊として宿泊サービスを提供できます。これにより、利用者は「その地域に暮らすような」滞在体験が可能になります。

ただし、民泊新法には注意すべき点があります。それは、各自治体が条例によって独自に営業を制限できる「上乗せ条例」の存在です。例えば、「平日の営業を禁止する」「特定のエリアでの営業を全面的に禁止する」といった厳しい制限を設けている自治体もあります。東京都新宿区や渋谷区など、地域によっては非常に厳しいルールが課されているため、民泊新法の届出を検討する場合は、必ず物件所在地の自治体の条例を事前に確認しなければなりません。 この確認を怠ると、届出はできても実際にはほとんど営業できない、という事態に陥る可能性があります。

許可取得の難易度

事業を開始するまでの手続きのハードルも、両者で大きく異なります。

- 旅館業法: 「許可制」が採用されています。これは、申請者が提出した書類や施設が法律や条例の基準に適合しているかを、保健所や消防署などの行政機関が厳しく審査し、裁量によって許可・不許可を判断する制度です。構造設備基準や消防法令への適合など、クリアすべきハードルが多く、専門家(行政書士、設計士など)のサポートが必要になることも少なくありません。準備期間も長く、費用も高額になる傾向があります。しかし、一度許可を取得すれば、営業日数の制限なく安定した事業運営が可能です。

- 民泊新法: 「届出制」が採用されています。これは、法律で定められた要件を満たした書類を提出すれば、行政は原則としてそれを受理しなければならないという制度です。許可制のような行政の裁量判断は介在しません。手続きは旅館業法に比べて簡素で、事業者自身で行うことも可能です。ただし、家主が施設に居住しない「家主不在型」の民泊を運営する場合、国に登録された「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託することが義務付けられています。 この管理委託にはコストがかかります。

まとめると、「ハイリスク・ハイリターン(高難易度・高収益性)」を目指すなら旅館業法、「ローリスク・ローリターン(低難易度・限定的収益性)」から始めたいなら民泊新法、という大まかな整理ができます。どちらの道を選ぶかは、事業者の資金力、時間的余裕、そして事業にかける意気込みによって決まると言えるでしょう。

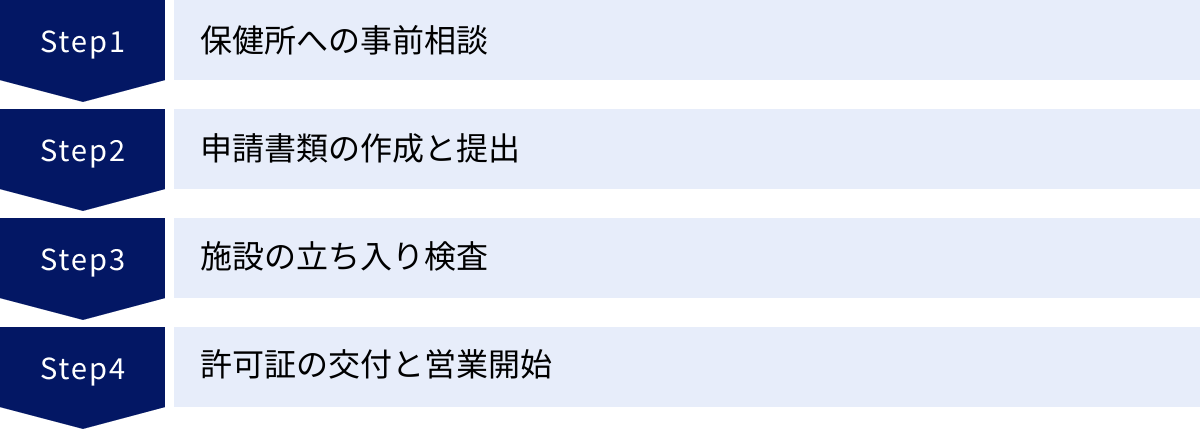

旅館業の許可を取得する4つのステップ

旅館業の許可を取得するプロセスは、単に書類を提出するだけでは完了しません。関係各所との入念な調整や、法律・条例に基づいた施設改修など、計画的かつ段階的に進める必要があります。ここでは、許可取得までの一般的な流れを4つのステップに分けて具体的に解説します。

なお、このプロセスは数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。特に、建物の新築や大規模な改修を伴う場合は、十分な期間を確保して計画を進めることが重要です。

① 保健所への事前相談

許可申請の全プロセスにおいて、最も重要と言っても過言ではないのが、この「事前相談」のステップです。 物件の契約や工事に着手する前に、必ず施設の所在地を管轄する保健所の担当窓口(生活衛生課など)を訪れ、事業計画について相談しましょう。

事前相談が重要な理由は、以下の通りです。

- 計画の実現可能性の確認: そもそも計画している場所(用途地域)で旅館業が可能か、建物の構造が基準を満たせそうか、といった根本的な問題点を初期段階で把握できます。

- 自治体独自の条例の確認: 旅館業法だけでなく、その自治体が定める条例(上乗せ・緩和基準)の詳細な内容を確認できます。これにより、後から「こんなルールがあるとは知らなかった」という事態を防げます。

- 必要書類や手順の把握: 申請に必要な書類のリストや、今後の手続きの流れについて、正確な情報を得ることができます。

- 関係各署との連携: 保健所の担当者は、消防署や建築指導課など、連携が必要な他の行政機関への相談を促してくれます。どの部署に、どのタイミングで相談に行けばよいかのアドバイスをもらえることもあります。

事前相談の際には、施設の平面図や案内図、事業の概要がわかる資料を持参すると、話がスムーズに進みます。この段階で指摘された事項を計画に反映させることで、手戻りをなくし、後の申請プロセスを円滑に進めることができます。自己判断で計画を進めてしまうと、多額の費用をかけた工事が無駄になるリスクがあるため、事前相談は必須のプロセスと心得ましょう。

② 申請書類の作成と提出

保健所や関係各署との事前調整が終わり、施設の工事が完了する見込みが立ったら、いよいよ許可申請書類の作成と提出に進みます。申請は、施設の工事完成予定日の1ヶ月〜数週間前までに行うのが一般的です。

必要となる主な書類は以下の通りですが、自治体によって様式や追加で求められる書類が異なるため、必ず事前相談時に確認したリストに基づいて準備してください。

- 旅館業営業許可申請書: 定められた様式に、申請者の情報や施設の概要を記入します。

- 施設の構造設備の概要: 施設の構造や設備が基準に適合していることを示す書類です。

- 施設の図面:

- 付近の見取り図: 施設周辺の状況がわかる地図。

- 配置図: 敷地内での建物の位置を示す図。

- 各階平面図: 客室、フロント、浴室、トイレなどの配置、面積、設備が明記されたもの。

- 立面図: 建物の外観を示す図。

- 申請者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面

- 法人(会社)の場合:

- 定款または寄附行為の写し

- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

- 消防法令適合通知書: 管轄の消防署から交付されたもの。

- 建築基準法に基づく検査済証の写し: 用途変更などを伴う場合。

- その他: 水質検査成績書の写し(井戸水等を使用する場合)、温泉利用許可証の写し(温泉を利用する場合)など。

これらの書類を不備なく揃え、申請手数料(数万円程度、自治体により異なる)とともに保健所の窓口に提出します。

③ 施設の立ち入り検査

申請書類が受理されると、保健所の担当者が実際に施設を訪れ、申請内容通りに施設が作られているか、構造設備基準をすべて満たしているかを確認する「立ち入り検査(実地調査)」が行われます。

検査では、主に以下の点がチェックされます。

- 図面との整合性:部屋の配置や広さが図面通りか。

- 構造設備の確認:換気扇は正常に作動するか、採光は十分か、客室の鍵はかかるか、洗面所でお湯は出るか、など。

- 衛生状態の確認:施設全体が清潔に保たれているか。

- その他、条例で定められた基準を満たしているか。

この検査には、原則として申請者または施設の責任者の立ち会いが必要です。担当者からの質問に答えたり、設備の操作を実演したりします。

もし、この検査で不備や基準を満たしていない点が指摘された場合は、改善が完了するまで許可は下りません。 指摘事項を修正し、再度検査を受ける必要があります。スムーズに許可を得るためにも、申請内容に虚偽なく、工事段階から基準を確実に満たすよう管理することが重要です。

通常、保健所の検査と前後して、消防署による消防用設備の検査も行われます。

④ 許可証の交付と営業開始

立ち入り検査で全ての基準を満たしていることが確認され、消防法令適合通知書など他の要件もクリアできれば、いよいよ「旅館業営業許可証」が交付されます。

許可証の交付をもって、正式に旅館業の営業を開始することができます。交付された許可証は、施設のフロントや帳場など、見やすい場所に掲示する義務があります。

営業開始後は、許可を取って終わりではありません。以下の事項を遵守し続ける必要があります。

- 宿泊者名簿の備え付けと管理: 氏名、住所、職業、宿泊日などを正確に記載し、3年間保存する義務があります。

- 施設の衛生管理: 定期的な清掃、消毒、寝具の交換など、衛生基準を維持し続ける必要があります。

- 宿泊拒否の制限: 法律で定められた正当な理由なく、宿泊を拒否することはできません。

これらの義務を怠ると、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。許可取得はゴールではなく、安全で衛生的な宿泊サービスを提供し続けるためのスタートラインであることを忘れてはなりません。

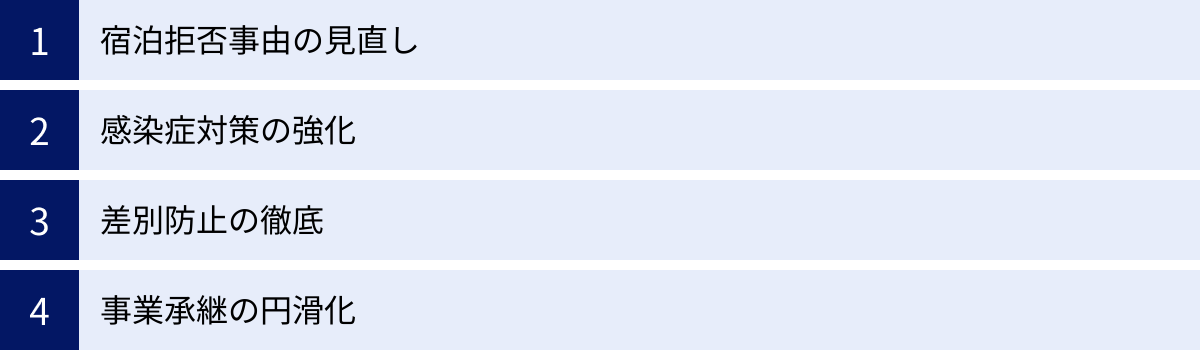

【2023年12月施行】旅館業法改正の4つのポイント

社会情勢の変化や新たな課題に対応するため、旅館業法は定期的に見直されています。直近では、2023年12月13日に施行された改正旅館業法が、事業者にとって非常に重要な内容を含んでいます。

この改正は、主に新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえた感染症対策の強化と、悪質な迷惑客(カスタマーハラスメント)への対応、そして事業承継の円滑化を目的としています。ここでは、改正の主要な4つのポイントを詳しく解説します。

参照:厚生労働省「旅館業法の一部を改正する法律の概要」

① 宿泊拒否事由の見直し

改正前の旅館業法では、宿泊を拒否できる事由の一つとして「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」と定められていました。しかし、この規定は対象となる疾病の範囲が曖昧で、ハンセン病元患者などに対する不当な差別を生んできた歴史的経緯がありました。

今回の改正では、この規定が見直され、感染防止対策を講じてもなお感染リスクの高い「特定感染症」の患者等に限定されました。

- 特定感染症とは: 感染症法に規定される一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が適用されるものに限る)を指します。具体的には、エボラ出血熱やペスト、結核(蔓延の恐れがある場合)、MERS、SARSなどが該当します。

これにより、単に発熱や咳があるといった症状だけを理由に、宿泊を拒否することはできなくなりました。

一方で、新たに「宿泊しようとする者が、宿泊施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき」、つまり、いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)を行う迷惑客に対して、宿泊を拒否できることが明確化されました。

具体的には、以下のようなケースが想定されます。

- 不当な宿泊料の割引や、契約にない送迎サービスなどを執拗に要求する。

- 従業員に対して、長時間にわたり土下座や謝罪を要求する。

- 従業員を大声で怒鳴りつけたり、威嚇したり、差別的な発言を繰り返したりする。

この改正により、事業者は従業員を悪質なクレームから守り、健全な労働環境を維持しやすくなりました。

② 感染症対策の強化

感染症のまん延防止を実効的にするため、事業者側の権限も強化されました。改正法では、特定感染症のまん延防止に必要な範囲で、宿泊者に対して感染対策への協力を求めることができるようになりました。

事業者が求めることができる協力の内容は以下の通りです。

- 体温その他の健康状態の報告

- 検温

- 手指の消毒

- マスクの着用

- その他、特定感染症のまん延防止に資する措置として厚生労働省令で定めるもの

ただし、重要なのは、これらはあくまで「協力要請」であるという点です。宿泊者がこの協力要請に応じなかったとしても、それを理由に宿泊を拒否することはできません。 宿泊拒否が認められるのは、あくまで前述の「特定感染症の患者等」である場合に限られます。事業者は、協力要請の趣旨を丁寧に説明し、宿泊者の理解を得る努力が求められます。

③ 差別防止の徹底

今回の法改正では、感染症患者や迷惑客への対応が見直される一方で、不当な差別を防止するための取り組みを強化することも強く求められています。

まず、法律上、宿泊拒否事由に該当しないにもかかわらず、障害があること、外国人であることなどを理由に宿泊を拒否することが、不当な差別的取り扱いとして禁止されていることが改めて明確化されました。

さらに、事業者に対して、従業員等に対し、差別防止の徹底を図るための研修の機会を設けるなどの必要な措置を講じることが努力義務として課されました。具体的には、以下のような取り組みが求められます。

- 宿泊拒否が可能な場合と、してはならない場合について、具体的な事例を交えた研修を実施する。

- 障害者や外国人など、多様な背景を持つ宿泊者への適切な接遇方法について学ぶ機会を設ける。

- 差別的な言動があった場合の対応マニュアルを作成し、周知徹底する。

この改正は、宿泊施設がすべての人々にとって開かれた場所であり続けるために、事業者側がより一層の配慮と努力を行うべきであるという社会的な要請を反映したものです。

④ 事業承継の円滑化

旅館業の事業者が高齢化する中で、事業承継は大きな課題となっていました。改正前の法律では、M&A(合併・買収)や相続によって事業を引き継ぐ場合でも、原則として新たな承継者が改めて旅館業の許可を取り直す必要がありました。この手続きは時間と手間がかかり、円滑な事業承継の妨げとなっていました。

今回の改正では、この点が大幅に改善されました。合併・分割や相続によって事業を承継する場合、新たな許可取得は不要となり、都道府県知事等の「承認」を受けることで、営業者の地位を引き継ぐことができるようになりました。

- 事業譲渡(M&A): 譲受人は、承認手続きによって営業者の地位を承継できます。

- 法人の合併・分割: 承継する法人は、承認手続きによって地位を承継できます。

- 相続: 相続人は、被相続人の死亡後60日以内に承認申請を行うことで、地位を承継できます。

この改正により、手続きが大幅に簡素化・迅速化され、事業の継続性が保ちやすくなりました。後継者不足に悩む小規模な旅館やホテルにとって、事業を次世代に引き継ぎやすくするための重要な制度変更と言えるでしょう。

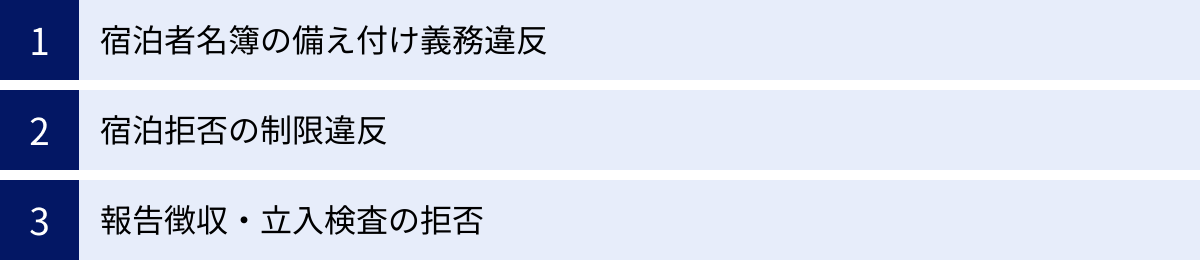

旅館業法に違反した場合の罰則

旅館業法は、公衆衛生と利用者の安全を守るための重要な法律であり、その規定に違反した場合には厳しい罰則が科せられます。特に、最も重い罪とされるのが「無許可営業」です。

旅館業法の許可を得ずに、有料で人を宿泊させる営業を行った場合、「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(旅館業法第10条第1号)。これは、2018年の法改正で従来の「3万円以下の罰金」から大幅に引き上げられたものであり、無許可営業に対する社会の厳しい姿勢を反映しています。

無許可営業が発覚するきっかけは様々です。近隣住民からの通報、宿泊客とのトラブル、インターネットの予約サイトの調査など、いつどこで発覚してもおかしくありません。警察による捜査が行われ、書類送検、そして起訴されれば刑事罰を受けることになります。

罰金や懲役といった直接的な刑罰だけでなく、無許可営業がもたらすデメリットは計り知れません。

- 社会的信用の失墜: 違反の事実が報道されれば、事業者としての信用は完全に失われます。将来的に他の事業を始めようとしても、大きな障害となるでしょう。

- 違反物件の資産価値低下: 無許可営業が行われていた物件として認知されれば、売却や賃貸が困難になる可能性があります。

- 許可取得の道が閉ざされる: 一度違反して罰金刑などに処せられると、前述の「欠格事由」に該当し、その後3年間は旅館業の許可を取得することができなくなります。

無許可営業の他にも、旅館業法には様々な違反行為に対する罰則が定められています。

- 宿泊者名簿の備え付け義務違反:

- 宿泊者名簿を備え付けない、必要な事項を記載しない、虚偽の記載をする、名簿を保存しない(3年間)といった行為は、「50万円以下の罰金」の対象となります(旅館業法第11条)。宿泊者名簿は、感染症発生時の追跡調査や事件発生時の捜査協力に不可欠なものであり、その管理は事業者の重要な責務です。

- 宿泊拒否の制限違反:

- 法律で定められた正当な理由がないにもかかわらず、宿泊を拒否した場合も、「50万円以下の罰金」の対象となります(旅館業法第11条)。

- 報告徴収・立入検査の拒否:

- 保健所の担当者による報告の求めに応じなかったり、虚偽の報告をしたり、立ち入り検査を拒んだり妨げたりした場合も、「50万円以下の罰金」の対象となります(旅館業法第11条)。

これらの罰則は、単なる脅しではありません。コンプライアンスを軽視した事業運営は、最終的に事業そのものを破綻させる大きなリスクを伴います。「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な考えは捨て、法律を正しく理解し、誠実に遵守することが、宿泊事業を長期的に成功させるための唯一の道です。

旅館業法に関するよくある質問

旅館業法は専門的で解釈が難しい部分も多いため、事業者からは様々な疑問が寄せられます。ここでは、特によくある質問の一つとして、ウィークリーマンションやマンスリーマンションの扱いについて詳しく解説します。

ウィークリーマンションは旅館業法の対象?

「ウィークリーマンションやマンスリーマンションを運営したいのですが、旅館業の許可は必要ですか?」という質問は、非常によく聞かれるものです。

結論から言うと、「施設の利用形態や契約内容、サービスの提供実態によって、旅館業法の対象となる場合もあれば、ならない場合もある」というのが答えになります。名称が「マンション」だからといって、一律に旅館業法の対象外となるわけではありません。

判断の分かれ目となるのは、そのサービスが「宿泊」にあたるのか、それとも「居住(賃貸)」にあたるのかという点です。この判断は、以下の4つのポイントを総合的に勘案して行われます。

- 契約形態:

- 利用契約が、一時的な施設利用を目的とした「施設利用契約(宿泊契約)」に近いものであれば、旅館業法の対象となる可能性が高まります。

- 一方、借地借家法の適用を受ける「建物賃貸借契約」を締結していれば、賃貸と判断されやすくなります。しかし、契約書の名称だけで判断されるわけではなく、実態が重視されます。

- 利用期間:

- 旅館業法の下位営業である「下宿営業」が1ヶ月以上の滞在を対象としていることからもわかるように、滞在期間の長さだけで「宿泊」か「賃貸」かを明確に線引きすることはできません。

- 一般的には、数日〜1ヶ月未満の短期間の利用は「宿泊」と見なされる傾向が強いです。しかし、契約期間が1ヶ月以上であっても、他の要素によっては宿泊と判断されるケースもあります。

- 衛生管理の主体:

- これが最も重要な判断基準の一つです。 事業者側が定期的に居室の清掃を行ったり、シーツやタオルなどのリネン類を交換したりするなど、施設の衛生管理を主体的に行っている場合は、それは単なる部屋貸しではなく、宿泊サービスと見なされます。この場合、旅館業法の許可が必要になる可能性が極めて高くなります。

- 逆に、清掃やリネン交換はすべて利用者自身の責任で行い、事業者は一切関与しないという運営形態であれば、賃貸に近いと判断されやすくなります。

- 鍵の管理方法:

- フロントで鍵を管理し、利用者が外出するたびに返却を求めるようなホテルライクな運営方法であれば、「宿泊」と判断される一因になります。

- 利用者に入居時に鍵を渡し、退去時まで利用者が専有的に管理する形態であれば、「賃貸」に近いと判断されます。

これらの点を総合的に評価した結果、実態としてホテルや旅館と同様のサービスを提供していると判断されれば、たとえ「マンスリーマンション」という名称であっても、旅館業法の許可が必要になります。無許可で運営していた場合、摘発されれば無許可営業として厳しい罰則の対象となります。

ウィークリー・マンスリーマンション事業を検討する際は、これらの判断基準を十分に理解し、自身の事業モデルがどちらに該当するのかを明確にする必要があります。もし、清掃サービスなどを提供して利用者の利便性を高めたいのであれば、賃貸借契約ではなく、初めから旅館業法の許可(旅館・ホテル営業または簡易宿所営業)を取得して、正々堂々と運営すべきです。判断に迷う場合は、必ず管轄の保健所に事前相談を行い、法的な見解を確認するようにしましょう。