現代社会は、情報過多や複雑な人間関係、多様化する働き方などにより、多くの人々が心身のストレスを抱えやすい環境にあります。このような状況の中、単なる観光や娯 різних目的を超え、旅を通じて健康の維持・増進、そして回復を目指す新しい旅行の形、「ヘルスツーリズム」が大きな注目を集めています。

この記事では、ヘルスツーリズムの基本的な概念から、よく似た言葉である「ウェルネスツーリズム」との違い、注目される社会的背景、そして参加者と地域それぞれにもたらされるメリットについて、深く掘り下げて解説します。さらに、具体的なヘルスツーリズムの種類や、国内で体験できるおすすめの地域・施設も紹介し、これからヘルスツーリズムを体験してみたいと考える方々にとって、網羅的で実践的な情報を提供します。

日々の喧騒から離れ、自分自身の心と身体にじっくりと向き合う時間を持ちたい。そんな願いを叶えるヘルスツーリズムの世界へ、ご案内します。

目次

ヘルスツーリズムとは

ヘルスツーリズムは、近年その重要性を増している新しい旅の概念です。単に景色を楽しんだり、美味しいものを食べたりする従来の観光とは一線を画し、旅という非日常的な体験を通じて、心身の健康を維持・回復・増進させることを主目的としています。医学的・科学的な根拠に基づいた健康回復や、専門家の指導による健康増進プログラムなどが含まれることが多く、より積極的な健康へのアプローチが特徴です。

旅先で健康の維持・回復・増進を目指す旅行スタイル

ヘルスツーリズムの核心は、「旅」が持つ特別な力を健康づくりに活かす点にあります。住み慣れた日常環境を離れることで得られる「転地効果」は、その代表的な要素です。普段の生活リズムやストレスの原因から物理的に距離を置くことで、精神的な解放感が得られ、自律神経のバランスが整いやすくなります。この転地効果を基盤に、旅先の豊かな自然環境、温泉、気候、文化、そして健康的な食事などを活用したプログラムが組まれます。

具体的には、以下のような活動がヘルスツーリズムのプログラムに含まれます。

- 温泉療法(湯治): 温泉の泉質が持つ化学的・物理的作用を利用し、病後の回復や持病の症状緩和、疲労回復を目指します。

- 森林セラピー: 森林環境に身を置き、散策や深呼吸を通じてストレスホルモンを減少させ、免疫機能を高める効果が期待されます。

- タラソテラピー(海洋療法): 海水、海藻、海泥などを活用し、ミネラルを体内に取り込みながらリラクゼーションや体質改善を図ります。

- 健康的な食事(食養生): 地元で採れた新鮮な有機野菜や旬の食材を使った料理、マクロビオティックや薬膳などを通じて、体内から健康を目指します。

- 運動プログラム: 専門家の指導のもと、ウォーキング、ヨガ、ストレッチなどを行い、身体機能の維持・向上を図ります。

これらの活動は、単に体験するだけでなく、健康に関する正しい知識を学び、旅行後も継続できるライフスタイル改善のきっかけを得ることにも大きな意義があります。旅先での特別な体験が、日常に戻ってからのセルフケア意識を高め、より健康的な生活を送るための動機づけとなるのです。

ヘルスツーリズムの主な目的

ヘルスツーリズムに参加する人々の目的は多岐にわたりますが、主に以下の5つに大別できます。

- ストレス軽減と精神的リフレッシュ: 現代社会で最も多くの人が求める目的の一つです。仕事や家庭でのプレッシャー、デジタルデバイスへの依存など、日常的なストレス要因から離れ、自然の中で過ごしたり、瞑想やヨガに取り組んだりすることで、精神的な安定と心の平穏を取り戻します。

- 生活習慣病の予防・改善: 高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病のリスクを抱える人々が、専門家の指導のもとで食事療法や運動療法に集中的に取り組むことを目的とします。正しい知識を学び、健康的な生活習慣を身につけるための「教育入院」のような側面も持ち合わせています。

- 身体機能の回復・向上: 病気や怪我からのリハビリテーションの一環として、あるいは加齢による身体機能の低下を防ぐために参加するケースです。温泉の物理作用を利用した水中運動や、専門的なトレーナーによる機能改善プログラムなどがこれにあたります。

- 美容とアンチエイジング: スパでのトリートメントやデトックス効果のある食事、抗酸化作用のある地域の特産品などを通じて、内面と外面からの美を追求します。肌質の改善や体型の引き締め、老化の進行を緩やかにすることを目指します。

- 自己と向き合い、ライフスタイルを見直すきっかけ作り: 人生の転機や大きな決断を前に、一度立ち止まって自分自身を見つめ直したいと考える人々も参加します。静かな環境で過ごすことで、自らの価値観や今後の生き方について深く思索する時間を得られます。

このように、ヘルスツーリズムは個々の健康課題や目的に応じて、非常にパーソナライズされた体験を提供する旅行スタイルであると言えます。それは、単なる癒やしや気晴らしに留まらず、人生をより豊かに、より健やかに生きるための積極的な投資となるのです。

ウェルネスツーリズムとの違い

ヘルスツーリズムについて語る際、必ずと言っていいほど登場するのが「ウェルネスツーリズム」という言葉です。この二つは密接に関連しており、しばしば同義で使われることもありますが、その焦点には明確な違いが存在します。ヘルスツーリズムが主に「治療・回復(Cure)」に重点を置くのに対し、ウェルネスツーリズムはより広範な「より良く生きる状態(Well-being)」の追求に焦点を当てます。

両者の違いを理解するために、以下の比較表を参考にしてください。

| 比較項目 | ヘルスツーリズム | ウェルネスツーリズム |

|---|---|---|

| 主な目的 | 健康の回復・治療・改善 | 健康の維持・増進・予防、QOL向上 |

| 焦点 | Cure(治療) | Well-being(より良い状態) |

| アプローチ | 医学的・科学的根拠に基づく、専門家の関与が強い | 予防的、自己啓発的、体験重視 |

| 健康の定義 | 主に身体的・精神的な「病気でない状態」への回復 | 身体的、精神的、社会的、知性的、感情的に満たされた輝くような状態 |

| プログラム例 | 温泉療法(湯治)、リハビリ、生活習慣病改善プログラム | ヨガリトリート、スパ、瞑想、文化体験、自己実現のためのワークショップ |

| 対象者 | 特定の健康課題を持つ人、病後の回復期にある人など | 健康な人も含め、より良いライフスタイルを求めるすべての人 |

この表からもわかるように、ヘルスツーリズムはウェルネスという大きな概念の中に含まれる、より専門的で医療的な側面を担う分野と位置づけることができます。以下で、それぞれの特徴をさらに詳しく見ていきましょう。

治療や回復に重点を置くヘルスツーリズム

ヘルスツーリズムの根幹には、医学的・科学的なエビデンス(根拠)に基づいたアプローチがあります。その目的は、既存の健康問題、例えば慢性疾患の症状緩和、手術後のリハビリテーション、あるいは深刻なストレスによる心身の不調などを、専門的なプログラムを通じて改善・回復させることです。

そのため、プログラムの提供には医師、看護師、理学療法士、管理栄養士、温泉療法医といった医療・健康分野の専門家が深く関与するケースが多くなります。参加者は、事前に健康診断を受けたり、専門家によるカウンセリングを通じて、個々の状態に最適化されたプランを提案されたりします。

具体的な例を挙げると、ドイツの「クアオルト(療養地)」では、医師が患者の症状に合わせて温泉入浴や運動、食事の内容を「処方」します。日本でも、古くから伝わる「湯治」は、特定の泉質が持つ効能を求めて長期間滞在し、持病の改善を図るという、まさにヘルスツーリズムの原型です。

このように、ヘルスツーリズムは「癒やし」や「リフレッシュ」といった感覚的な効果だけでなく、具体的な健康指標の改善という明確なゴールを目指す点に、その大きな特徴があります。

より豊かで輝く人生を目指すウェルネスツーリズム

一方、ウェルネスツーリズムは、病気の治療というよりも、現在の健康状態を維持し、さらに向上させることで、より豊かで充実した人生(QOL:Quality of Lifeの向上)を送ることを目指します。ウェルネスの概念は、単に病気ではない状態(Health)を指すのではなく、身体的、精神的、感情的、知的、社会的にバランスが取れ、生き生きと輝いている状態(Well-being)を追求します。

したがって、ウェルネスツーリズムのプログラムは、ヘルスツーリズムほど医療的な側面に限定されません。むしろ、自己成長や精神的な充足感、新たな発見といった、より広範な体験価値を提供します。

例えば、以下のような活動がウェルネスツーリズムの代表例です。

- ヨガリトリート: 美しい自然環境の中でヨガや瞑想に没頭し、心身の調和を図る。

- スパ・ウェルネス: 世界各国の伝統的なトリートメントや最新の美容技術で心身を癒し、美を追求する。

- 食を通じたウェルネス: オーガニックファームでの収穫体験や、マクロビオティックの料理教室などを通じて、食と健康のつながりを学ぶ。

- 文化・芸術体験: 地域の伝統文化に触れたり、創作活動を行ったりすることで、精神的な刺激と充足感を得る。

ウェルネスツーリズムは、特定の健康課題を抱えている人だけでなく、現在のライフスタイルを見直し、よりポジティブな変化を求めるすべての人々が対象となります。旅を通じて新しい価値観に触れ、自己と向き合うことで得られるインスピレーションが、日常をより輝かせるためのエネルギーとなるのです。

結論として、ヘルスツーリズムとウェルネスツーリズムは、目的とアプローチに違いはありますが、相互に補完し合う関係にあります。健康への関心が多様化する現代において、この二つの旅のスタイルは、人々が自分に合った方法で心身の健康を追求するための重要な選択肢となっています。

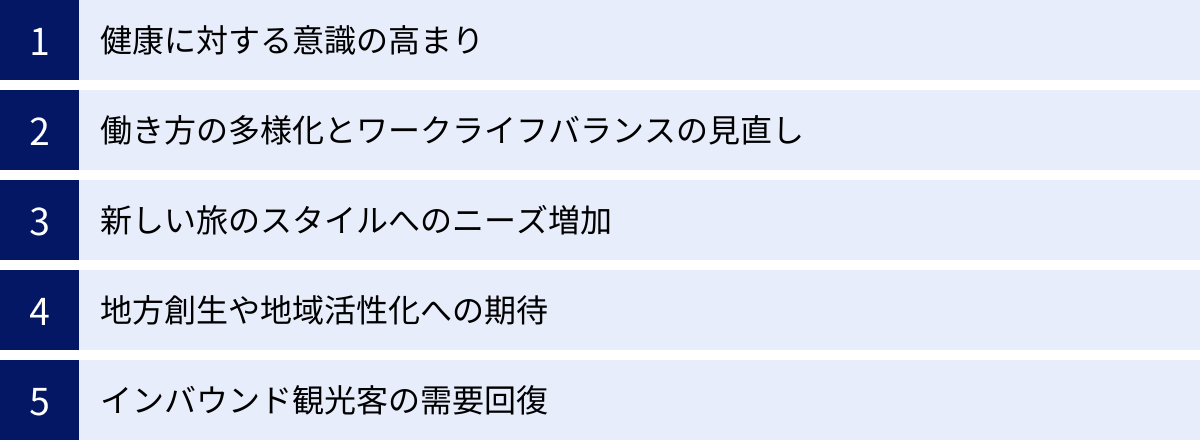

ヘルスツーリズムが注目される5つの背景

ヘルスツーリズムが単なる一過性のブームではなく、現代社会のニーズに根差した持続的なトレンドとして注目されているのには、いくつかの複合的な背景があります。人々の価値観の変化から、社会構造の変容、そしてグローバルな動向まで、様々な要因が絡み合っています。ここでは、その中でも特に重要な5つの背景を詳しく解説します。

① 健康に対する意識の高まり

ヘルスツーリズムが広がる最も根源的な理由は、社会全体における健康意識の劇的な向上です。かつて健康とは「病気ではない状態」を指すことが一般的でしたが、現在では、病気を未然に防ぐ「予防医学」や、より積極的に心身の状態を向上させる「健康増進」という考え方が広く浸透しています。

この意識変化の背景には、以下のような要因が挙げられます。

- ストレス社会の深刻化: デジタル化の進展による情報過多、複雑化する人間関係、成果主義のプレッシャーなど、現代人はかつてないほどの精神的ストレスに晒されています。これにより、メンタルヘルスの不調を訴える人が増加し、心の健康を保つことの重要性が認識されるようになりました。

- 高齢化社会と健康寿命: 日本をはじめとする先進国では高齢化が急速に進展しており、単に長生きするだけでなく、いかに健康で自立した生活を送れるか、すなわち「健康寿命」を延ばすことへの関心が非常に高まっています。人々は、将来の介護リスクを減らすため、若いうちから健康的な生活習慣に関心を持つようになっています。

- セルフケア意識の浸透: 「自分の健康は自分で守る」というセルフケア、セルフメディケーションの考え方が定着しつつあります。健康食品やサプリメントの市場拡大、フィットネスクラブの普及、ウェアラブルデバイスによる健康管理などがその象徴です。この流れの中で、旅行という自己投資を通じて健康を得ようとするヘルスツーリズムが、魅力的な選択肢として浮上してきたのです。

- コロナ禍の影響: 新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、世界中の人々に免疫力や心身の健康の重要性を再認識させました。感染症への不安から、自身の健康状態を見つめ直し、より健康的なライフスタイルを求める動きが加速したことも、ヘルスツーリズムへの追い風となっています。

② 働き方の多様化とワークライフバランスの見直し

人々の「働き方」が大きく変化したことも、ヘルスツーリズムの普及を後押ししています。特に、テレワークやリモートワークの定着は、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を可能にしました。

これにより、仕事(Work)と休暇(Vacation)を組み合わせた「ワーケーション」という新しいスタイルが生まれました。景色の良いリゾート地や温泉地で、午前中は仕事に集中し、午後はリフレッシュのために地域の自然を楽しんだり、健康プログラムに参加したりする、といった過ごし方が可能になったのです。

また、政府が推進する働き方改革により、長期休暇の取得が推奨されるようになったことも影響しています。週末だけの短い旅行では難しい、本格的な健康プログラムにも参加しやすくなりました。このように、仕事一辺倒の生活から、プライベートな時間、特に心身のメンテナンスのための時間を重視するワークライフバランスの考え方が社会に浸透したことが、ヘルスツーリズムへの参加ハードルを大きく下げています。

③ 新しい旅のスタイルへのニーズ増加

旅行者側の価値観も大きく変化しています。従来の「モノ消費」から、体験そのものに価値を見出す「コト消費」へとシフトする中で、旅行の目的も多様化しています。

- 体験価値の重視: 有名な観光名所を巡るだけの団体旅行から、その土地ならではのユニークな体験を求める個人旅行へとトレンドが移っています。ヘルスツーリズムが提供する、地域の自然や文化に根差した健康プログラムは、まさにこの「体験価値」を求めるニーズに応えるものです。

- 自己投資としての旅: 旅行を単なる娯楽や息抜きとしてだけでなく、自分自身を向上させるための「自己投資」と捉える人々が増えています。語学留学やスキルアップのための旅行と同様に、ヘルスツーリズムは「健康」という資産を増やすための投資として認識されています。

- パーソナライゼーション: 旅行者のニーズが多様化・細分化する中で、画一的なパッケージツアーではなく、個々の目的や好みに合わせたオーダーメイド型の旅行が求められています。ヘルスツーリズムは、個人の健康状態や目的に応じてプログラムをカスタマイズしやすく、このパーソナライゼーションの需要に非常にマッチしています。

- 静けさと内省への希求: 日常の喧騒から離れ、静かな環境で自分自身と向き合う時間を求める「デトックス旅」や「リトリート」への関心が高まっています。ヘルスツーリズムは、まさにこうした内省的な時間を過ごすための最適な環境を提供します。

④ 地方創生や地域活性化への期待

ヘルスツーリズムは、旅行者側だけでなく、受け入れる地域側にとっても大きな可能性を秘めており、地方創生の新たな切り札として期待されています。

多くの地方自治体は、人口減少や高齢化、産業の衰退といった課題に直面しています。こうした中、ヘルスツーリズムは、地域が持つ既存の資源を「健康」という新たな付加価値をつけて活用する道を開きます。例えば、これまで注目されてこなかった里山や海岸、地域の伝統的な食生活、静かな気候そのものが、魅力的な観光資源へと生まれ変わるのです。

また、ヘルスツーリズムの参加者は、一般的な観光客に比べて滞在日数が長く、健康プログラムや専門家への対価を支払うため、一人当たりの消費額(客単価)が高くなる傾向にあります。これは、地域の経済に大きな波及効果をもたらします。さらに、ガイドやインストラクター、セラピストといった専門職の新たな雇用を生み出し、若者の地元定着にもつながる可能性があります。

⑤ インバウンド観光客の需要回復

コロナ禍で一時的に停滞していたインバウンド観光(訪日外国人旅行)が回復する中で、ヘルスツーリズムは海外からの旅行者を惹きつける強力なコンテンツとして注目されています。

日本の豊かな自然、四季の変化、世界に誇る食文化、そして「温泉(Onsen)」といった要素は、健康や癒やしを求める海外の旅行者にとって非常に魅力的です。特に、日本の高い医療水準やサービスの質に対する信頼感は、富裕層を中心に、人間ドックと観光を組み合わせた「医療ツーリズム」や、オーダーメイドの高度なヘルスツーリズムプログラムへの需要を喚起しています。

日本政府観光局(JNTO)なども、日本のウェルネス体験を海外に向けて積極的に発信しており、今後のインバウンド市場において、ヘルスツーリズムが重要な役割を担うことは間違いありません。これらの5つの背景が相互に影響し合うことで、ヘルスツーリズムは現代社会における確固たる地位を築きつつあるのです。

ヘルスツーリズムのメリット【参加者側】

ヘルスツーリズムは、参加する個人にとって、日常では得難い多くの恩恵をもたらします。それは単なる休暇以上の価値を持ち、心と身体、そしてライフスタイル全体にポジティブな影響を与える可能性を秘めています。ここでは、参加者側が享受できる主なメリットを2つの側面に分けて詳しく見ていきましょう。

心と身体をリフレッシュできる

ヘルスツーリズムが提供する最も直接的で実感しやすいメリットは、心身の深いリフレッシュ効果です。これは、複数の要素が複合的に作用することで生まれます。

- 転地効果によるストレスからの解放: 最大の要因は、住み慣れた日常環境から物理的に離れることによる「転地効果」です。職場や家庭での役割、人間関係のプレッシャー、日々のルーティンといったストレスの原因から解放されるだけで、心は軽くなります。非日常的な美しい風景や未知の環境は五感を鋭敏に刺激し、脳に新鮮なインパルスを与え、心身全体をリセットするスイッチとして機能します。

- 自然環境がもたらす科学的効果: 多くのヘルスツーリズムは、森林、海、高原、温泉地といった自然豊かな場所で行われます。これらの自然環境には、科学的に証明された治癒効果があります。

- 森林浴: 樹木が発散する「フィトンチッド」という揮発性物質には、ストレスホルモンであるコルチゾールの濃度を低下させ、リラックス効果をもたらす副交感神経を優位にする働きがあります。また、ナチュラルキラー(NK)細胞を活性化させ、免疫力を高める効果も報告されています。

- 海洋環境: 海岸での波の音に含まれる「1/fゆらぎ」は、心拍や脳波のα波と共鳴し、深いリラクゼーション状態へと導きます。海水に含まれる豊富なミネラルは、皮膚を通して吸収され、体の調子を整える助けとなります。

- 温泉: 温熱効果による血行促進、水圧によるマッサージ効果、そして泉質に含まれる化学成分が体に作用することで、筋肉の緊張を和らげ、痛みを緩和し、自律神経のバランスを整えます。

- 専門家による質の高いプログラム: 自己流の健康法とは異なり、ヘルスツーリズムでは医師やトレーナー、セラピストといった専門家の指導のもとでプログラムが実施されることが多くあります。これにより、安全かつ効果的に心身のコンディションを整えることができます。正しい知識に基づいた運動や食事、トリートメントを受けることで、自分一人では到達できないレベルのリフレッシュ感と達成感を得られます。

- デジタルデトックスの機会: 多くのプログラムでは、スマートフォンやPCといったデジタルデバイスから意図的に離れる「デジタルデトックス」が推奨されます。絶え間なく流れ込む情報や通知から解放されることで、脳の疲労が回復し、思考がクリアになります。そして、目の前の自然や自分自身の内なる感覚に集中する時間を持つことで、「今、ここ」に存在する感覚を取り戻すことができます。

その土地ならではの特別な体験や学びがある

ヘルスツーリズムの魅力は、単なるリフレッシュに留まりません。それは、知的好奇心を満たし、人生を豊かにする学びの機会でもあります。

- 地域文化との深い結びつき: ヘルスツーリズムのプログラムは、その土地の自然、歴史、文化に深く根差しています。例えば、地元の郷土料理をベースにしたヘルシーな食事は、その地域の気候風土や先人たちの知恵を体感する機会となります。伝統的な祭りや工芸品作りを体験するプログラムもあり、地域の文化を肌で感じることで、深い感動と理解を得ることができます。

- 帰宅後も活かせる健康知識の習得: プログラムを通じて、栄養学、運動生理学、ストレスマネジメントなど、健康に関する専門的で実践的な知識を学ぶことができます。なぜこの運動が効果的なのか、この食材にはどんな効能があるのか、といった理論的な背景を理解することで、旅行が終わった後も、学んだことを日常生活に取り入れ、持続的な健康習慣を築くことが可能になります。これは、ヘルスツーリズムが一時的な逃避で終わらない、長期的な価値を持つ「投資」であると言える理由の一つです。

- 新しい自分との出会い: 日常から離れた環境で、普段は挑戦しないような活動(例:早朝のヨガ、カヌー、瞑想など)に取り組むことで、自分でも知らなかった新たな興味や才能を発見することがあります。困難なウォーキングコースを完歩した達成感や、静寂の中で自分と向き合った末の気づきは、自己肯定感を高め、人生に対する新たな視点をもたらしてくれるかもしれません。

- 参加者同士の交流: 同じ目的を持って集まった他の参加者との交流も、大きな魅力です。お互いの経験や悩みを共有し、励まし合うことで、新たな視点を得たり、モチベーションを高め合ったりすることができます。ここで生まれたつながりが、旅行後も続く貴重な財産になることも少なくありません。

このように、ヘルスツーリズムは心身のリフレッシュという直接的な効果に加え、知的な刺激や自己成長の機会を提供することで、参加者の人生に多角的な豊かさをもたらす、非常に価値の高い旅のスタイルなのです。

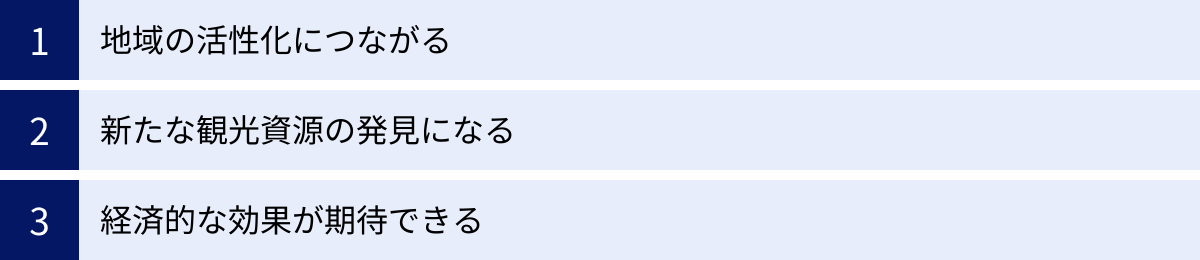

ヘルスツーリズムのメリット【地域側】

ヘルスツーリズムの恩恵は、参加者だけにとどまりません。受け入れる地域社会にとっても、経済的な効果から文化的な活性化まで、多岐にわたるメリットをもたらす可能性を秘めています。これは、持続可能な地域づくりを目指す上で、非常に重要な視点です。

地域の活性化につながる

ヘルスツーリズムは、地域に新たな活気と誇りをもたらす起爆剤となり得ます。

- 交流人口の増加と関係人口の創出: 健康という明確な目的を持った旅行者が訪れることで、地域の交流人口が増加します。彼らは単に通り過ぎる観光客ではなく、地域の自然や文化に深く関心を持つ人々です。プログラムを通じて地域住民との交流が生まれ、リピーターになったり、その地域のファンとして情報を発信してくれたりする「関係人口」へと発展する可能性が高まります。このような深いつながりは、地域に継続的な活気をもたらします。

- シビックプライドの醸成: ヘルスツーリズムのプログラム開発を通じて、住民自身が自分たちの地域の価値を再発見する機会が生まれます。「当たり前」だと思っていた里山の風景や、代々受け継がれてきた食文化が、外部の人々にとって大きな魅力を持つことを知ることで、地域への愛着や誇り(シビックプライド)が育まれます。この内発的な意識の高まりは、地域づくりの強力な原動力となります。

- 伝統文化の継承: ヘルスツーリズムのプログラムに、郷土料理教室や伝統工芸体験、地域の祭りへの参加などを組み込むことで、それらの文化に新たな光が当たり、継承していくための動機付けが生まれます。後継者不足に悩む伝統文化にとって、観光という形で新たな需要が生まれることは、存続に向けた大きな支えとなります。

新たな観光資源の発見になる

ヘルスツーリズムは、従来の観光の枠組みでは見過ごされがちだった要素に、新たな価値を与える魔法のような力を持っています。

- 既存資源の価値の再定義: 多くの地域には、温泉、美しい景観、新鮮な食材といった観光資源が既に存在します。ヘルスツーリズムは、これらの既存資源を「健康」という新しい切り口で編集し直すことで、付加価値を劇的に高めることができます。例えば、「ただの温泉」は「温泉療法士が指導する湯治プログラム」に、「ただの森」は「認定ガイドと歩く森林セラピーコース」に生まれ変わります。これにより、他の地域との差別化を図り、独自の魅力を打ち出すことができます。

- 「何もない」を価値に変える: 「うちの町には有名な観光名所は何もない」と嘆く地域でも、ヘルスツーリズムの視点で見れば、宝の山が眠っていることがあります。例えば、静けさ、澄んだ空気、満点の星空、昔ながらの田園風景といった要素は、都会のストレスに疲れた人々にとっては、何物にも代えがたい「癒やしの資源」です。これらの環境を活用し、瞑想リトリートやデジタルデトックスキャンプなどを企画することで、新たな観光の柱を創出できます。

- 通年型観光の実現: ヘルスツーリズムのプログラムは、季節ごとの自然の変化を活かして開発することが可能です。春は山菜採りと新緑の中のウォーキング、夏は高原での避暑とヨガ、秋は紅葉狩りときのこ料理、冬は雪景色の中での温泉療法やスノーシューハイキングなど、一年を通じて観光客を呼び込むことができます。これにより、特定のシーズンに観光客が集中する「繁閑差」の問題を緩和し、安定した観光経営を目指せます。

経済的な効果が期待できる

ヘルスツーリズムは、地域経済に直接的かつ多角的な恩恵をもたらします。

- 滞在日数の長期化と客単価の上昇: ヘルスツーリズムの参加者は、心身の変化を実感するために、数日から一週間、あるいはそれ以上滞在する傾向があります。一般的な観光旅行の平均滞在日数が1〜2泊であるのに比べ、これは大きな違いです。さらに、宿泊費や食費に加え、専門的なプログラム料金、ガイド料、トリートメント料などを支払うため、一人当たりの消費額(客単価)が非常に高くなるのが特徴です。この「長期滞在」と「高単価」の組み合わせは、地域経済に大きな潤いをもたらします。

- 新たな雇用の創出: ヘルスツーリズムの振興は、多様な専門職の雇用を生み出します。森林セラピーガイド、ヨガインストラクター、管理栄養士、アロマセラピスト、自然体験活動の指導者など、専門的な知識やスキルを持つ人材が必要となります。これは、若者やUターン・Iターン者にとって魅力的な就業機会となり、地域の人口維持にも貢献します。

- 地域内経済循環の促進: ヘルスツーリズムは、地域の様々な産業を巻き込む「裾野の広い産業」です。プログラムで提供される食事には地元の農産物が使われ、農家の所得向上につながります。お土産として地域の特産品や工芸品が購入されれば、地場産業も活性化します。宿泊施設、交通事業者、飲食店、医療機関などが連携することで、地域全体で経済的な恩恵を分かち合うことができます。このように、ヘルスツーリズムは、参加者と地域が共に豊かになる「Win-Win」の関係を築く、持続可能な観光のモデルケースとなり得るのです。

ヘルスツーリズムの課題とデメリット

ヘルスツーリズムは多くの可能性を秘めている一方で、その普及と質の高いサービスの提供を実現するためには、乗り越えるべきいくつかの課題も存在します。これらの課題に真摯に向き合うことが、ヘルスツーリズムの健全な発展には不可欠です。主な課題として、「人材の確保」と「受け入れ体制の整備」の2点が挙げられます。

専門知識を持つ人材の確保

ヘルスツーリズムの成否は、プログラムを提供する人材の質に大きく左右されると言っても過言ではありません。参加者に安全で効果的な体験を提供するためには、高度な専門性を持つ人材が不可欠ですが、その確保と育成が大きな課題となっています。

- 求められる多様な専門性: ヘルスツーリズムのガイドやインストラクターには、単一のスキルだけでは不十分な場合があります。例えば、森林セラピーガイドであれば、森林に関する知識だけでなく、生理学や心理学の基礎知識、さらには安全管理や救急法のスキルも求められます。食事を提供するなら栄養学の知識、運動プログラムを指導するなら運動生理学の知識が必要です。これらに加えて、参加者との円滑なコミュニケーション能力や、地域の自然・文化に対する深い理解も欠かせません。このように多岐にわたる専門性を兼ね備えた人材は希少であり、育成には相応の時間とコストがかかります。

- 人材育成システムの不足: 現状では、こうした複合的なスキルを持つ人材を体系的に育成する仕組みが、全国的に十分に整備されているとは言えません。各地域や事業者が個別に研修を行っているケースが多いですが、質の標準化やキャリアパスの明確化といった点では課題が残ります。公的な資格制度や、大学・専門学校など教育機関との連携による継続的な人材育成プログラムの構築が急務です。

- 専門家と地域の連携: 医師や管理栄養士といった医療・健康の専門家は都市部に集中している傾向があり、地方でヘルスツーリズムを推進する際に、専門家の協力を得ることが難しい場合があります。地域の事業者と都市部の専門家をオンラインでつなぐ仕組みや、専門家が地域に短期滞在して指導を行うプログラムなど、地域と専門家をつなぐ新たな連携モデルを模索する必要があります。

旅行者の受け入れ体制の整備

質の高い人材を確保できたとしても、旅行者を安全かつ快適に受け入れるための体制が整っていなければ、ヘルスツーリズムは成り立ちません。組織的な連携とインフラ整備が重要な課題となります。

- 品質保証と安全管理の基準: ヘルスツーリズムは人の健康に関わるサービスであるため、その品質と安全性は極めて重要です。しかし、プログラムの内容や質は事業者によって様々であり、利用者にとってはどれを選べば良いか分かりにくいのが現状です。プログラムの品質を客観的に評価し、保証するための基準や認証制度(後述の「ヘルスツーリズム認証制度」など)の普及が求められます。また、プログラム実施中の事故や、参加者の急な体調不良に備え、地域の医療機関との連携体制や緊急時対応マニュアルを整備しておくことが不可欠です。

- 事業者間の連携不足: ヘルスツーリズムは、宿泊施設、交通機関、飲食店、体験プログラム提供者、ガイド、医療機関など、多くの事業者が関わる複合的なサービスです。これらの事業者間の連携がスムーズに行われていないと、利用者にとって不便で満足度の低い体験になってしまいます。例えば、宿泊先から体験場所への移動手段が確保されていない、食事のアレルギー対応情報が共有されていない、といった問題が起こり得ます。地域全体で協議会などを設立し、情報共有や役割分担、共同でのプロモーションなどを行う、組織的な連携体制の構築が成功の鍵を握ります。

- 多様なニーズへの対応: ヘルスツーリズムへの関心は国内だけでなく、海外からも高まっています。そのため、言語対応(多言語の案内表示や通訳ガイドの配置)は喫緊の課題です。また、宗教上の理由による食事制限(ハラル、ベジタリアンなど)や、バリアフリーへの配慮など、多様化する旅行者のニーズに柔軟に対応できる体制を整える必要があります。こうしたきめ細やかな配慮が、旅行者の満足度を大きく左右します。

- 情報発信の課題: どんなに素晴らしいプログラムを開発しても、その魅力が潜在的な顧客に伝わらなければ意味がありません。地域のヘルスツーリズムに関する情報を集約し、ターゲット顧客に響く形で効果的に発信するマーケティング戦略が必要です。ウェブサイトやSNSでの情報発信、旅行会社との連携、メディアへのPR活動などを戦略的に行う必要がありますが、専門的なノウハウを持つ人材が不足している地域も少なくありません。

これらの課題は決して簡単なものではありませんが、地域が一体となって計画的に取り組むことで、ヘルスツーリズムを真に持続可能で価値のある産業へと育てていくことができるでしょう。

ヘルスツーリズムの主な種類8選

ヘルスツーリズムと一言で言っても、そのアプローチや内容は非常に多岐にわたります。世界各国の伝統的な健康法から、最新の科学的知見に基づいたプログラムまで、様々な種類が存在します。ここでは、代表的な8つのヘルスツーリズムの種類を紹介します。これらの多くは単独で提供されるだけでなく、複数を組み合わせることで、より総合的な効果を目指すプログラムが作られています。

| 種類 | 発祥/特徴 | 主な目的・効果 |

|---|---|---|

| ① 温泉療法(湯治) | 日本古来の伝統 | 疲労回復、痛みの緩和、血行促進、自律神経調整 |

| ② 森林セラピー | 日本発祥の科学的森林浴 | ストレス軽減、免疫力向上、リラクゼーション |

| ③ タラソテラピー | フランス発祥の海洋療法 | ミネラル補給、デトックス、リラクゼーション、肌質改善 |

| ④ ヨガ・瞑想 | インド発祥の心身技法 | 心身のバランス調整、柔軟性向上、精神的安定 |

| ⑤ ヘルシーな食事 | 食養生、マクロビなど | 体質改善、デトックス、生活習慣病予防、内面からの美 |

| ⑥ スパ・トリートメント | 世界各国の癒やし技術 | 筋肉の弛緩、血行促進、美肌効果、深いリラクゼーション |

| ⑦ クナイプ療法 | ドイツ発祥の自然療法 | 自然治癒力向上、免疫力強化、心身のバランス調整 |

| ⑧ アーユルヴェーダ | インド発祥の伝統医学 | 体質改善、デトックス、心身の調和、アンチエイジング |

① 温泉療法(湯治)

日本におけるヘルスツーリズムの原点とも言えるのが、温泉を利用した「湯治(とうじ)」です。古くから、特定の病気や怪我の治癒・療養を目的として、温泉地に長期間滞在する文化がありました。温泉の持つ「温熱効果」「水圧効果」「浮力効果」といった物理的作用に加え、温泉水に溶け込んでいる化学成分が皮膚から吸収されることで、様々な健康効果が期待できます。泉質によって効能は異なり、例えば単純温泉は刺激が少なく体に優しく、硫黄泉は慢性皮膚病や動脈硬化に、塩化物泉は保温効果が高く冷え性に良いなどとされています。現代のヘルスツーリズムでは、温泉療法医の指導のもと、入浴法や飲泉、温泉熱を利用したプログラムなどが提供されています。

② 森林セラピー

「森林セラピー」は、科学的なエビデンスに基づいて心身の健康維持・増進を目指す、日本発祥の取り組みです。単なる森林浴とは異なり、「森林セラピー基地」や「セラピーロード」として認定された森で、専門のガイドやセラピストの案内のもと、五感を使って森林環境を体験します。樹木が発散するフィトンチッドによるストレスホルモンの減少や、木漏れ日、川のせせらぎ、鳥の声などがもたらすリラクゼーション効果、ウォーキングによる適度な運動効果など、複合的な作用によって免疫力を高め、ストレスを軽減することが科学的に証明されています。

③ タラソテラピー(海洋療法)

ギリシャ語の「タラサ(海)」を語源とする「タラソテラピー」は、フランスで発展した海洋療法です。人体の体液組成と類似している海水や、ミネラルを豊富に含む海藻、海泥などを活用して、体の自然治癒力を高めることを目的とします。温めた海水を用いたプールでの運動(バルネオテラピー)や、海藻ペーストを使ったボディパック、海泥浴など、多彩なプログラムがあります。新陳代謝の促進、デトックス効果、自律神経の調整、肌質の改善などが期待でき、リゾート地でのリラクゼーションとして人気があります。

④ ヨガ・瞑想

インド発祥の「ヨガ」は、ポーズ(アーサナ)、呼吸法(プラーナーヤーマ)、瞑想を組み合わせることで、心と身体、そして魂を調和させるための修練法です。ヘルスツーリズムにおいては、美しい自然環境、例えばビーチや森の中、景色の良い高原などでヨガを行うリトリートが人気を集めています。身体の柔軟性や筋力を高めるだけでなく、深い呼吸を通じて自律神経のバランスを整え、ストレスを解放し、精神的な平穏をもたらします。瞑想(マインドフルネス)は、思考の渦から離れ、「今、ここ」に意識を集中させることで、心の静けさを取り戻し、集中力を高める効果があります。

⑤ ヘルシーな食事(食養生)

「医食同源」の考えに基づき、食事を通じて健康を維持・改善することもヘルスツーリズムの重要な要素です。その土地で採れた旬の有機野菜や果物をふんだんに使った料理、日本の伝統的な発酵食品を取り入れた食事、玄米菜食を基本とするマクロビオティック、漢方の理論に基づいた薬膳など、アプローチは様々です。また、一定期間固形物を摂らず、ジュースやスープだけで過ごす「ファスティング(断食)」も人気があり、消化器官を休ませて体内の老廃物を排出するデトックス効果が期待されます。専門家の指導のもとで、食に関する知識を学び、自身の食生活を見直すきっかけとなります。

⑥ スパ・トリートメント

「スパ」は、水を利用した療養やリラクゼーション施設の総称であり、そこで行われるマッサージや各種トリートメントは、ヘルスツーリズムの代表的なプログラムの一つです。アロマオイルを用いたマッサージ、タイ古式マッサージ、ハワイのロミロミ、指圧など、世界各国の伝統的な手技療法があります。これらのトリートメントは、筋肉の緊張をほぐし、血行を促進するだけでなく、心地よい香りやタッチを通じて深いリラクゼーション効果をもたらし、心身の疲労を回復させます。

⑦ クナイプ療法(自然療法)

19世紀にドイツのセバスチャン・クナイプ神父が体系化した自然療法です。「水」「植物(ハーブ)」「運動」「食事」「バランス(規則正しい生活)」の5つの要素を柱としており、人間が本来持つ自然治癒力を高めることを目指します。冷水と温水に交互に入る水治療法が特に有名で、血行を促進し自律神経を鍛える効果があります。ハーブティーやアロマ、適度な運動、バランスの取れた食事を組み合わせることで、総合的に心身の調和を図ります。ドイツでは医療保険が適用されることもある、確立された健康法です。

⑧ アーユルヴェーダ

約5000年の歴史を持つインド・スリランカの伝統医学「アーユルヴェーダ」は、「生命の科学」を意味します。人々の体質を「ヴァータ(風)」「ピッタ(火)」「カパ(水)」の3つのエネルギー(ドーシャ)のバランスで捉え、その人に合った食事法やハーブ、オイルマッサージ(アヴィヤンガ)、瞑想などを通じて、心身の調和を取り戻すことを目指します。特に、温かいハーブオイルを額に垂らし続ける「シロダーラ」は、脳のマッサージとも呼ばれ、深いリラクゼーション効果と精神的な浄化作用があるとされています。

国内でヘルスツーリズムを体験できるおすすめの施設・地域5選

日本国内には、豊かな自然や温泉、独自の文化といった資源を活かした、魅力的なヘルスツーリズムの拠点が数多く存在します。ここでは、それぞれ特色の異なる5つの地域・施設をピックアップしてご紹介します。これらの情報は、各公式サイトなどを参考に、客観的な事実に基づき記述しています。

① 妙高市(新潟県)

新潟県の南西部に位置する妙高市は、妙高戸隠連山国立公園に抱かれた、四季折々の自然が美しいエリアです。温泉、高原、森林、湖沼といった多様な自然環境を活かし、総合的なヘルスツーリズムを推進しています。

- 特徴: 「温泉」「森林」「食」「農」を組み合わせた多様なプログラムが特徴です。特に、英国のナショナル・トラストの考え方を導入した「アファンの森」での森林セラピーは、心身をリフレッシュさせるのに最適です。冬は世界有数のパウダースノーを誇るスキーリゾートとしても知られ、ウィンタースポーツと温泉を組み合わせた健康増進も楽しめます。

- 体験できること: 森林セラピーガイドと共に森を歩き、五感を研ぎ澄ます体験。赤倉温泉や燕温泉など、7つの異なる泉質を持つ温泉地での湯治。地元で採れる「かんずり」などの発酵食品や、高原野菜を活かしたヘルシーな食事。グリーンシーズンには、いもり池周辺でのウォーキングやトレッキングも人気です。

- 参照: 妙高市観光協会公式サイト

② 上山市(山形県)

山形県上山市は、江戸時代から羽州の名城として知られる上山城の城下町であり、開湯560年以上の歴史を持つ温泉地です。この地域では、ドイツのクアオルト(健康保養地)構想をモデルにした、日本型のヘルスツーリズムを先進的に進めています。

- 特徴: 専門ガイドと歩く「気候性地形療法ウォーキング」がプログラムの中核です。これは、心臓への負担が少ないとされる標高や、坂の勾配などを科学的に活用したウォーキングコースを、体力や目的に合わせて歩くものです。運動による健康効果と、自然の地形や気候を活かしたアプローチを組み合わせている点がユニークです。

- 体験できること: 認定された「蔵王高原坊平コース」など、複数のウォーキングコースを専門ガイドの案内で体験。ウォーキング後には、上山温泉の共同浴場や旅館で汗を流し、疲労回復を図ります。運動、温泉、そして地元のヘルシーな食事を組み合わせることで、総合的な健康増進を目指します。

- 参照: 上山市観光物産協会公式サイト

③ 久米島(沖縄県)

沖縄本島から西に約100km、美しい海に囲まれた久米島は、日本で唯一、タラソテラピー(海洋療法)を本格的に体験できる拠点として知られています。

- 特徴: 水深612mから汲み上げた清浄な「海洋深層水」を100%使用したタラソテラピー施設「バーデハウス久米島」が中心です。海洋深層水は、ミネラルが豊富で、低温安定性や清浄性に優れています。この世界的にも貴重な資源を活かした、ユニークなウェルネス体験が可能です。

- 体験できること: 人肌に温められた海洋深層水のプール「バーデプール」での水中運動。ジェット水流によるマッサージで全身の血行を促進し、リラックス効果を高めます。他にも、海藻パックや海洋深層水ミストなど、多彩なトリートメントが用意されています。亜熱帯の豊かな自然環境の中でのんびりと過ごす時間は、究極のデトックスとなるでしょう。

- 参照: バーデハウス久米島公式サイト

④ 天空の庭 天馬夢(茨城県)

茨城県高萩市にある「天空の庭 天馬夢(あまむ)」は、東京ドーム28個分という広大な敷地を持つ、本格的なリトリート施設です。都心からのアクセスも比較的良く、週末を利用したデトックス旅に最適です。

- 特徴: 「ファスティング(断食)」と「ヨガ」「乗馬」を組み合わせた、独自のウェルネスプログラムを提供しています。専門家の指導のもとで安全にファスティングを行い、心身をリセットすることに主眼が置かれています。自然との一体感を重視した施設設計も魅力です。

- 体験できること: ニンジンジュースなどを中心としたファスティングプログラム。朝晩のヨガや瞑想で心身のバランスを整えます。広大な敷地内でのウォーキングや、馬と触れ合うホースセラピー(乗馬)も体験可能。日常の喧騒から完全に離れ、自分自身と深く向き合うための環境が整っています。

- 参照: 天空の庭 天馬夢 公式サイト

⑤ 星のや(各施設)

星野リゾートが全国および海外で展開するラグジュアリーブランド「星のや」では、各施設の立地や文化を活かした、質の高いウェルネスプログラムを提供しています。

- 特徴: それぞれの地域の特性を最大限に引き出した、独創的で洗練されたプログラムが魅力です。単なる健康増進に留まらず、その土地の文化や自然を深く体験することで、知的好奇心も満たされるような構成になっています。

- 体験できること:

- 星のや軽井沢: 谷の集落で、水辺の散策や温泉、指圧を取り入れた「深いくつろぎの滞在」プログラムを提供。

- 星のや沖縄: 琉球空手や伝統的なぶくぶく茶などを通じて、沖縄の文化に根差したウェルネスを体験する「琉球養生」プログラム。

- 星のや富士: 日本初のグランピングリゾートで、森の中での深呼吸アクティビティや、狩猟肉(ジビエ)ディナーなど、自然と一体になる体験。

- このように、施設ごとに全く異なるテーマのヘルス・ウェルネスツーリズムを体験できます。

- 参照: 星野リゾート公式サイト

これらの地域・施設は、ヘルスツーリズムの多様性を示すほんの一例です。自身の目的や好みに合わせて、最適な旅先を見つける参考にしてください。

ヘルスツーリズム認証制度とは

ヘルスツーリズムへの関心が高まる一方で、提供されるプログラムの品質や安全性にはばらつきがあるのが現状です。利用者が安心して質の高いサービスを選べるように、そして事業者が自らのプログラムの価値を高めるための指標として設けられたのが「ヘルスツーリズム認証制度」です。

プログラムの品質を評価する国の仕組み

ヘルスツーリズム認証は、特定非営利活動法人 日本ヘルスツーリズム振興機構内に設置された「ヘルスツーリズム認証委員会」が運営する、旅行・観光関連のプログラムの品質を評価・認証する仕組みです。経済産業省の支援のもとで基準が策定され、医学、観光、運動生理学など各分野の専門家が審査を行います。

この制度の主な目的は以下の通りです。

- 品質の「見える化」: 利用者に対して、どのプログラムが一定水準以上の品質と安全性を満たしているかを、認証マークによって分かりやすく示します。これにより、利用者は安心してプログラムを選択できます。

- 事業者の品質向上: 事業者は、認証取得を目指す過程で、自社のプログラムの安全性、効果、提供体制などを見直し、改善する機会を得られます。認証は、サービスの品質を客観的に証明するものであり、事業者の信頼性向上につながります。

- 業界全体の健全な発展: 明確な評価基準を設けることで、業界全体のサービスレベルの底上げを図り、ヘルスツーリズム市場の健全な発展を促進します。

認証の審査では、主に以下の2つの側面から評価が行われます。

- 生活習慣病予防につながる「旅のチカラ」認証: ウォーキングやフィットネス、健康的な食事など、主に生活習慣病の一次予防(病気になる前の予防)に資するプログラムが対象です。

- 特定保健指導対応プログラム認証: 生活習慣病のリスクが高い人(メタボリックシンドローム該当者・予備群)を対象とした、より専門的なプログラムが対象です。企業の健康保険組合などが利用することを想定しています。

審査基準には、「安全性」「効果」「地域資源の活用」「専門家の関与」「継続性への配慮」など、多角的な項目が含まれています。認証されたプログラムは、公式サイトなどで認証マークを掲示することができ、これが利用者にとっての一つの信頼の証となります。ヘルスツーリズムを選ぶ際には、この認証マークの有無を参考にしてみるのも良いでしょう。

参照:特定非営利活動法人 日本ヘルスツーリズム振興機構 公式サイト

まとめ

本記事では、旅を通じて心身の健康を目指す「ヘルスツーリズム」について、その定義からウェルネスツーリズムとの違い、注目される背景、メリット、課題、そして具体的な種類や体験できる地域に至るまで、網羅的に解説してきました。

ヘルスツーリズムとは、旅先の豊かな自然や文化、専門的なプログラムを活用し、健康の維持・回復・増進を図る旅行スタイルです。ストレス社会や高齢化、働き方の多様化といった現代的な課題を背景に、その重要性はますます高まっています。

参加者にとっては、心身のリフレッシュはもちろん、健康知識を学び、ライフスタイルを見直す貴重な機会となります。一方、受け入れる地域にとっては、新たな観光資源の発見や経済効果、地域の活性化につながる大きな可能性を秘めています。

温泉療法(湯治)、森林セラピー、タラソテラピー、ヨガ、ヘルシーな食事など、ヘルスツーリズムには多種多様なプログラムが存在します。重要なのは、自分自身の目的や健康課題に合ったプログラムを見つけることです。

日々の忙しさに追われ、心や体のサインを見過ごしてはいないでしょうか。ヘルスツーリズムは、そんな現代人にとって、立ち止まって自分自身と向き合うための時間と空間を提供してくれます。それは、単なる休暇ではなく、未来の自分への価値ある投資です。

この記事を参考に、ぜひあなたにぴったりのヘルスツーリズムを見つけ、心と体が喜ぶ、新しい旅に出かけてみてはいかがでしょうか。その旅はきっと、あなたの日常をより健やかで豊かなものに変える、素晴らしいきっかけとなるはずです。