現代社会において、私たちのライフスタイルや価値観は大きく変化しています。モノを所有することから、心に残る「体験」を重視する「コト消費」へと関心が移り、日々の喧騒から離れて心身をリフレッシュしたいと考える人が増えています。そんな中、新たな旅の形として注目を集めているのが「グリーンツーリズム」です。

この記事では、グリーンツーリズムの基本的な意味から、類似する観光スタイルとの違い、注目される背景、そして参加することで得られる数多くのメリットについて、網羅的に解説します。さらに、農山漁村側と旅行者側がそれぞれ直面する可能性のある課題や、持続可能な社会を目指すSDGsとの深いつながり、具体的な参加方法まで、分かりやすく掘り下げていきます。

この記事を読めば、グリーンツーリズムが単なる田舎旅行ではなく、地域社会と深くつながり、自分自身の生き方をも豊かにする可能性を秘めた活動であることが理解できるでしょう。次の休日、新たな発見と感動に満ちた旅へ出かけるための、確かなヒントがここにあります。

目次

グリーンツーリズムとは

グリーンツーリズムという言葉を耳にする機会が増えましたが、その正確な意味を理解している人はまだ少ないかもしれません。グリーンツーリズムとは、緑豊かな農山漁村地域に滞在し、その土地ならではの自然、文化、そして地域の人々との交流を楽しむ、滞在型の余暇活動を指します。この概念は、農林水産省によって提唱されており、単に景色を眺めるだけの観光とは一線を画す、より能動的で深い関わりを重視した旅のスタイルです。

このツーリズムの核心は「滞在」と「交流」にあります。日帰りで観光地を巡るのではなく、農家民宿や古民家を改装した宿などに泊まり、地域に腰を据えることで、その土地の日常に溶け込むような体験が可能になります。朝は鳥のさえずりで目覚め、日中は地元の人に教わりながら農作業に汗を流し、夜は採れたての新鮮な食材を使った郷土料理に舌鼓を打つ。そして、囲炉裏を囲んで宿の主人や他の旅行者と語り合う。こうした一連の体験を通じて、旅行者は都市生活では決して得られない、心からの安らぎと充実感を得ることができます。

具体的にグリーンツーリズムで体験できる活動は、非常に多岐にわたります。

- 農業体験: 田植えや稲刈り、野菜の種まきや収穫、果物狩り(いちご、ぶどう、りんご等)など、季節に応じた農作業を体験します。土に触れ、作物が育つ過程を学ぶことは、特に子どもたちの食育にとって非常に価値のある経験となります。

- 林業体験: 森林散策(森林浴)、きのこ狩り、間伐や枝打ちの見学・体験など、森の役割や大切さを肌で感じることができます。

- 漁業体験: 地引き網漁や釣り、カゴ漁の体験、養殖場の見学など、海の幸が食卓に届くまでの過程を学びます。

- 食文化体験: 収穫した食材を使った郷土料理作り、そば打ち、豆腐作り、味噌作り、漬物作りなど、その土地に代々伝わる食の知恵を学びます。

- 伝統文化・工芸体験: わら細工、陶芸、染め物、和紙すきなど、地域の伝統的な手仕事に触れ、自分だけの作品を作る喜びを味わえます。

- 自然体験: 渓流での川遊び、カヌーやラフティング、満点の星空観察、昆虫採集、動植物の観察など、豊かな自然環境を活かしたアクティビティを楽しみます。

グリーンツーリズムの歴史は、1980年代のヨーロッパ、特にイギリスやフランス、ドイツで始まりました。農業の多角化や農村地域の振興を目的として、都市住民を農村に呼び込む取り組みが活発化したのです。日本では、1992年に農林水産省が新たな政策としてこの概念を導入し、推進を開始しました。当初は「農村滞在型余暇活動」などと訳されていましたが、より親しみやすい「グリーンツーリズム」という言葉が定着していきました。

この活動が目指すのは、単なる旅行者の満足だけではありません。都市住民と農山漁村の住民が交流することで、相互理解を深め、地域が抱える課題の解決につなげるという、より大きな目的を持っています。旅行者にとってはリフレッシュや学びの機会となり、受け入れる農山漁村側にとっては、地域の活性化や新たな収入源の確保、そして自分たちの暮らしや文化の価値を再発見する機会となるのです。

いわば、グリーンツーリズムは、旅行者、受け入れ地域、そして自然環境の「三方よし」を実現する可能性を秘めた、持続可能な観光の形と言えるでしょう。それは、消費するだけの観光から、地域と共に何かを創り出し、育む「創造的な観光」への転換を促すものです。次のセクションでは、このグリーンツーリズムと、よく似た言葉である「アグリツーリズム」や「エコツーリズム」との違いを明確にしていきます。

グリーンツーリズムと類似する観光スタイルとの違い

グリーンツーリズムへの理解を深める上で、しばしば混同されがちな「アグリツーリズム」や「エコツーリズム」といった他の観光スタイルとの違いを明確にすることは非常に重要です。これらの概念は互いに重なる部分もありますが、その目的や活動の主眼には明確な差異が存在します。ここでは、それぞれの特徴を比較しながら、その違いを詳しく解説します。

| 観光スタイル | 主な目的 | 活動の中心 | 対象範囲 | キーワード |

|---|---|---|---|---|

| グリーンツーリズム | 農山漁村と都市の交流促進、地域活性化 | 滞在を通じた地域文化・自然・人々とのふれあい | 農業、林業、漁業、文化、自然など農山漁村全体 | 滞在、交流、体験、地域振興 |

| アグリツーリズム | 農業体験を通じた農業への理解促進 | 農作業、農家民宿での宿泊、農産物の加工・販売 | 農業およびその関連活動 | 農業、収穫、農家、食育 |

| エコツーリズム | 自然環境や文化の保全と持続可能な利用 | 自然観察、環境学習、保全活動への参加 | 自然環境、歴史文化 | 環境保全、持続可能性、学習 |

この表からも分かるように、三者は似て非なる概念です。以下で、それぞれの特徴をより深く掘り下げていきましょう。

アグリツーリズム

アグリツーリズム(Agritourism)とは、その名の通り「アグリカルチャー(Agriculture=農業)」と「ツーリズム(Tourism=観光)」を組み合わせた造語です。その活動の中心は、農業体験に特化しています。旅行者は農家を訪れ、農作業を手伝ったり、農家が経営する宿泊施設(農家民宿)に泊まったり、採れたての農産物を味わったりします。

- 目的の焦点: アグリツーリズムの主な目的は、参加者に農業の現場を体験してもらうことで、食や農業に対する理解を深めてもらうことにあります。特に、都市部で暮らす人々や子どもたちにとって、普段口にしている食べ物がどのように作られているかを知る貴重な機会となります。これは「食育」の観点からも非常に重要視されています。

- 活動内容: 具体的な活動としては、田植え、野菜の収穫、果物狩り、乳搾り、バター作りなどが挙げられます。あくまでも「農業」が活動の主軸であり、その周辺の体験がプログラムとして組まれるのが一般的です。

- グリーンツーリズムとの関係: アグリツーリズムは、グリーンツーリズムという大きな枠組みの中に含まれる、一つのカテゴリーと捉えることができます。グリーンツーリズムが農山漁村全体の自然や文化、暮らしを包括的に対象とするのに対し、アグリツーリズムは「農業」という特定の分野にフォーカスしている点が最大の違いです。例えば、森林での散策や伝統工芸体験はグリーンツーリズムの範疇ですが、アグリツーリズムには通常含まれません。

エコツーリズム

エコツーリズム(Ecotourism)とは、「エコロジー(Ecology=生態学、自然環境)」と「ツーリズム」を組み合わせた言葉です。環境省では「自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、その保全と持続的な利用に責任を持つ観光のありかた」と定義されています。

- 目的の焦点: エコツーリズムの最も重要な理念は「環境保全」です。観光を通じて地域の自然や文化の価値を伝え、その収益を環境保全活動に還元することで、持続可能な地域づくりを目指します。参加者には、単なる消費者ではなく、環境を守る主体として責任ある行動が求められます。

- 活動内容: 具体的な活動としては、専門ガイドの案内による原生林や湿原のウォーキング、野鳥や希少な動植物の観察、サンゴ礁の保全活動への参加、地域の環境問題について学ぶワークショップなどが挙げられます。そこでは、自然に与えるインパクトを最小限に抑えるためのルール(例えば、動植物に触らない、決められた道以外は歩かないなど)が厳格に定められていることが多くあります。

- グリーンツーリズムとの違い: グリーンツーリズムとエコツーリズムは、どちらも「自然」を重要な要素としていますが、その目的の力点が異なります。グリーンツーリズムが「都市と農山漁村の交流を通じた地域振興」に主眼を置くのに対し、エコツーリズムは「自然環境の保全と持続可能性」を最優先します。活動の舞台が国立公園や世界自然遺産など、特に保護すべき価値の高い自然環境であることが多いのもエコツーリズムの特徴です。

例えば、ある里山で「田植え体験」を行う場合、その目的が「都市住民に農業の楽しさを伝え、地域のファンになってもらうこと」であればグリーンツーリズム(アグリツーリズム)に分類されます。一方で、同じ里山で「田んぼの周りに生息する絶滅危惧種のメダカを観察し、その生態系を守るための稲作の方法を学ぶツアー」であれば、エコツーリズムの要素が強いと言えるでしょう。

このように、グリーンツーリズム、アグリツーリズム、エコツーリズムは、それぞれが独自の理念と目的を持っています。旅行を計画する際には、自分がどのような体験を求めているのか(地域の人と交流したいのか、農業に没頭したいのか、自然保護に貢献したいのか)を考えることで、最適な旅のスタイルを選ぶことができるでしょう。

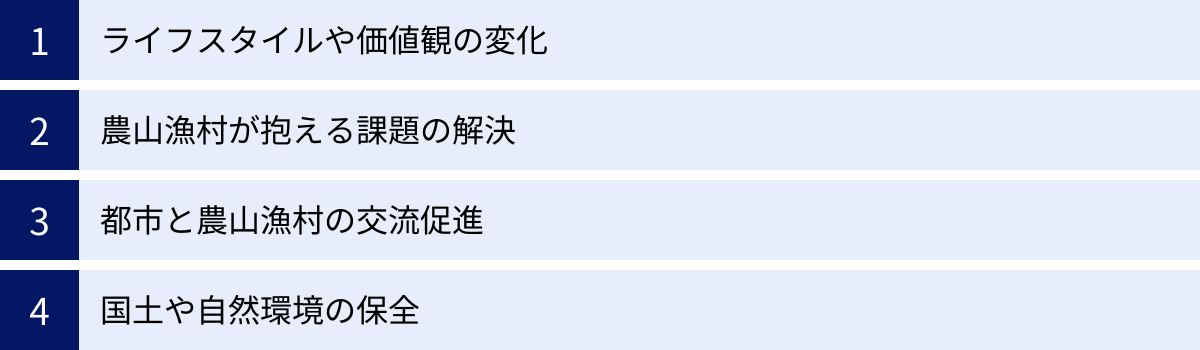

グリーンツーリズムが注目される背景と目的

近年、グリーンツーリズムが単なる一過性のブームではなく、社会的な潮流として注目を集めているのには、いくつかの複合的な背景が存在します。それは、私たちのライフスタイルの変化から、農山漁村が直面する深刻な課題、そして国全体の未来を見据えた政策的な狙いまで、多岐にわたります。ここでは、グリーンツーリズムが推進される背景と、その多面的な目的を掘り下げて解説します。

ライフスタイルや価値観の変化

現代社会を生きる私たちの価値観は、かつての高度経済成長期とは大きく異なっています。この変化が、グリーンツーリズムへの関心を高める大きな原動力となっています。

- 「モノ消費」から「コト消費」へ:

かつては、高級車やブランド品といった「モノ」を所有することが豊かさの象徴でした。しかし、社会が成熟し、物質的な豊かさがある程度満たされるようになると、人々は形に残るモノよりも、心に残る「体験(コト)」に価値を見出すようになりました。旅行においても、有名な観光名所を駆け足で巡る「点」の旅から、その土地の文化や人々の暮らしに深く触れる「線」や「面」の旅へとニーズがシフトしています。グリーンツーリズムは、まさにこの「コト消費」のニーズに応えるものであり、本物志向の強い消費者から支持されています。 - ウェルビーイングとスローライフへの憧れ:

情報過多でストレスの多い都市生活の中で、心身の健康や幸福を意味する「ウェルビーイング」への関心が高まっています。自然の中で過ごす時間(森林浴など)がストレスを軽減し、心身をリフレッシュさせる効果があることは、科学的にも証明されつつあります。時間を気にせず、ゆったりとしたリズムで過ごす「スローライフ」への憧れも根強く、グリーンツーリズムは、こうした都会の喧騒から離れて自分自身を取り戻したいという人々の欲求を満たす絶好の機会を提供します。 - 多様な働き方の普及(ワーケーションなど):

リモートワークの普及により、働く場所を選ばないライフスタイルが可能になりました。休暇(バケーション)と仕事(ワーク)を組み合わせた「ワーケーション」という言葉も一般化し、自然豊かな農山漁村に長期滞在しながら働くという選択肢が現実味を帯びています。グリーンツーリズムの受け入れ地域は、こうした新たな働き方の実践の場としても注目されており、滞在の長期化や平日の誘客といった新たな可能性が生まれています。

農山漁村が抱える課題の解決

一方で、グリーンツーリズムは、日本の農山漁村が抱える深刻な課題に対する有効な処方箋としても期待されています。

- 人口減少・高齢化と第一次産業の衰退:

日本の農山漁村は、若者の都市部への流出による深刻な人口減少と超高齢化に直面しています。これにより、地域のコミュニティ機能が低下し、農業・林業・漁業といった第一次産業は担い手不足に陥っています。グリーンツーリズムは、都市部からの訪問者(交流人口)を増やすことで地域に活気をもたらし、宿泊や食事、体験プログラムの提供などを通じて新たな収入源を生み出します。これは、第一次産業だけでは維持が難しい地域経済を補完し、多角的な経営を可能にする上で非常に重要です。 - 耕作放棄地の増加:

担い手不足の結果、手入れが行き届かなくなった農地(耕作放棄地)が全国的に増加しています。これは、食料自給率の低下だけでなく、美しい田園風景の喪失、病害虫や鳥獣害の発生源となるなど、多岐にわたる問題を引き起こします。グリーンツーリズムを通じて、これらの耕作放棄地を「体験農園」として活用したり、菜の花やそばなどを栽培して観光資源化したりすることで、負の遺産を価値ある資産へと転換する取り組みが進められています。

都市と農山漁村の交流促進

グリーンツーリズムの根底には、分断されがちな都市と農山漁村の関係性を再構築するという大きな目的があります。

- 相互理解の深化:

多くの都市住民にとって、食料が生産される現場は遠い存在です。グリーンツーリズムは、生産者の顔を見て、その苦労や喜びを直接感じながら農業体験をすることで、食への感謝や農業の重要性への理解を深める機会となります。逆に、農山漁村の住民にとっても、都市住民が何を求めているのか、自分たちの地域の何が魅力的に映るのかを知ることで、自信や誇りを取り戻し、新たな地域づくりのヒントを得ることができます。 - 「関係人口」の創出:

移住・定住する「定住人口」でもなく、単なる観光客「交流人口」でもない、地域と多様な形で継続的に関わる人々、すなわち「関係人口」を増やすことが、近年の地方創生の重要なテーマとなっています。グリーンツーリズムは、一度訪れた人がその地域のファンになり、何度もリピートしたり、特産品を継続的に購入したり、イベントを手伝ったりするきっかけとなります。こうした関係人口の存在が、地域に新たな活力と多様性をもたらし、将来的な移住者の呼び込みにもつながると期待されています。

国土や自然環境の保全

最後に、グリーンツーリズムは、私たちが暮らす国土そのものを守るという、国益にも関わる目的を持っています。

農山漁村は、食料を生産するだけでなく、水源の涵養、洪水の防止、土砂崩れの抑制、生物多様性の保全といった、お金には換算しにくい多様な機能(多面的機能)を担っています。しかし、地域の活力低下は、これらの機能の維持をも困難にします。グリーンツーリズムを通じて人々が農山漁村を訪れ、その価値を認識し、地域経済が潤うことは、結果的にこれらの多面的機能を維持・保全することにつながります。また、祭りや郷土芸能、伝統的な食文化といった無形の文化遺産を旅行者に体験してもらうことは、その価値を再認識し、次世代へと継承していくための大きな力となるのです。

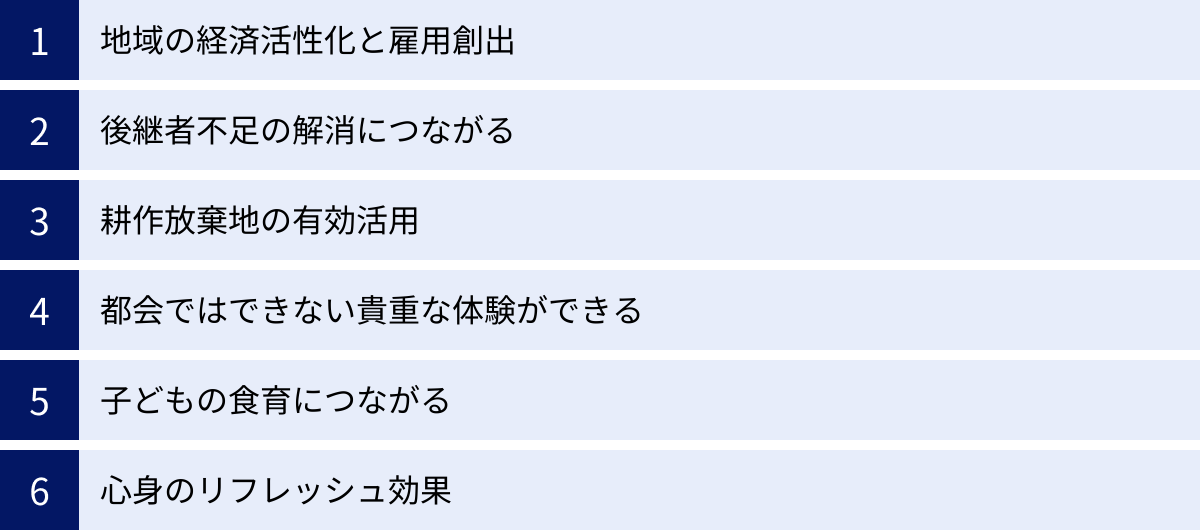

グリーンツーリズムがもたらすメリット

グリーンツーリズムは、単に楽しいだけの旅行ではありません。それは、受け入れる農山漁村側と、訪れる旅行者側の双方に、計り知れない多くのメリットをもたらすWin-Winの関係を築く活動です。ここでは、それぞれの立場から得られる具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

【農山漁村側】得られるメリット

過疎化や高齢化といった課題に直面する農山漁村にとって、グリーンツーリズムは地域再生の起爆剤となり得る、多様な恩恵をもたらします。

地域の経済活性化と雇用創出

最大のメリットは、直接的な経済効果です。旅行者が地域を訪れることで、これまで地域内だけで循環していた経済に、外からの新たな資金が流入します。

- 新たな収入源の確立: 農家は、農産物の生産・出荷という従来の収入に加え、宿泊(農家民宿)、食事の提供、体験プログラムの指導料、農産物や加工品の直売といった、新たな収入の柱を複数得ることができます。これにより、天候不順による不作などのリスクを分散し、経営の安定化を図ることが可能になります。

- 地域内への経済波及効果: 旅行者が支払ったお金は、民宿経営者だけでなく、食材を納入する他の農家、地域の商店、温泉施設、ガソリンスタンドなど、地域全体に広がっていきます。いわゆる「経済の波及効果」が生まれ、地域全体の所得向上につながります。

- 多様な雇用の創出: グリーンツーリズムの運営には、様々な人材が必要です。体験プログラムのインストラクター、ツアーガイド、民宿の運営スタッフ、直売所の販売員、ウェブサイトの更新や予約管理を行う事務員など、これまで地域にはなかった多様な働き口が生まれます。これにより、若者や女性が地域で活躍する場が増え、UターンやIターン移住の促進にもつながります。

後継者不足の解消につながる

深刻な課題である第一次産業の後継者不足に対しても、グリーンツーリズムは間接的ながら有効なアプローチとなり得ます。

- 農業への関心の喚起: 都市部の若者が農業体験を通じて、その魅力ややりがいに目覚めることがあります。一度の体験がきっかけとなり、農業研修に参加したり、「地域おこし協力隊」として地域に移住したりするケースも少なくありません。

- 地域の魅力の再発見: 地域外からの訪問者に「ここの景色は素晴らしい」「この郷土料理は最高だ」と褒められることで、地元住民が自分たちの暮らしや文化の価値を再認識するきっかけになります。これは、地域の若者が「地元に残って家業を継ごう」と考える動機付けとなり、Uターンを促す効果も期待できます。自分たちの仕事に誇りを持つことが、後継者育成の第一歩となるのです。

耕作放棄地の有効活用

管理されずに荒れてしまった耕作放棄地は、景観を損ない、害虫や鳥獣の温床となる厄介な存在です。しかし、グリーンツーリズムはこれを価値ある資源へと転換させる力を持っています。

- 体験農園としての再生: 耕作放棄地を、都市住民が週末などに訪れて農作業を楽しむ「市民農園」や、旅行者向けの「体験農園」として整備します。参加者から利用料や指導料を得ることで、土地を維持管理しながら収益を上げることができます。

- 景観作物による観光資源化: そばや菜の花、ひまわり、コスモスといった景観作物を栽培することで、荒れ地を美しい花畑に変え、新たな観光スポットを創出します。開花時期に合わせてイベントを開催すれば、多くの観光客を呼び込むことができます。

- 新たな価値の付与: 収穫した作物を使った加工品開発(そば粉、菜種油など)や、再生可能エネルギーとの組み合わせ(ソーラーシェアリング)など、アイデア次第で耕作放棄地に新たな付加価値を生み出すことが可能です。

【旅行者側】得られるメリット

一方、都市生活を送る旅行者にとっても、グリーンツーリズムは日常では得がたい貴重な価値と体験を提供してくれます。

都会ではできない貴重な体験ができる

グリーンツーリズムの最大の魅力は、五感をフルに使った「本物」の体験にあります。

- 五感を刺激する原体験: スマートフォンやパソコンの画面越しでは決して感じられない、土の匂い、風の音、採れたて野菜の瑞々しい味、満天の星空の輝き。こうした原体験は、人間の感性を豊かにし、生きている実感を与えてくれます。

- 生産者の顔が見える「食」: スーパーに並んでいる野菜が、どのような人の手によって、どんな思いで作られているのか。生産者と直接言葉を交わし、共に汗を流して収穫した食材をその場で味わう体験は、食べ物への感謝の気持ちを自然と育みます。

- 人との温かい交流: グリーンツーリズムは、単なるサービスの受け手と提供者の関係を超えた、人と人との温かい交流を生み出します。農家の方々の飾らない人柄や、その土地の暮らしに根差した知恵に触れることは、何よりもの旅の思い出となるでしょう。

子どもの食育につながる

特に子どもを持つ家庭にとって、グリーンツーリズムは最高の学びの場となります。

- 「食」の成り立ちを学ぶ: 食べ物が工業製品のように作られるのではなく、自然の恵みと生産者の労力によって育まれていることを肌で感じることができます。嫌いだった野菜も、自分で収穫したものは喜んで食べるようになったという話は、非常によく聞かれます。

- 命の尊さと感謝の気持ち: 普段何気なく口にしている食べ物が、一つの「命」であったことを知る機会にもなります。こうした体験は、食べ物を大切にする心や、全ての命への感謝の気持ちを育む上で、どんな教科書よりも雄弁です。

心身のリフレッシュ効果

自然豊かな環境で過ごす時間は、心と体に素晴らしい癒やし効果をもたらします。

- ストレス軽減とリラックス効果: 森林浴がもたらすフィトンチッドの効果や、川のせせらぎ、鳥のさえずりといった自然の音(1/fゆらぎ)には、心拍数を安定させ、ストレスホルモンを減少させる効果があると言われています。

- デジタルデトックス: 日常的に浴びているスマートフォンやSNSの情報から意識的に距離を置く「デジタルデトックス」は、脳の疲労を回復させ、思考をクリアにするのに役立ちます。

- 適度な運動による健康増進: 農作業や自然散策などで適度に体を動かすことは、運動不足になりがちな現代人にとって、心地よい疲労感と爽快感をもたらし、健康増進に繋がります。

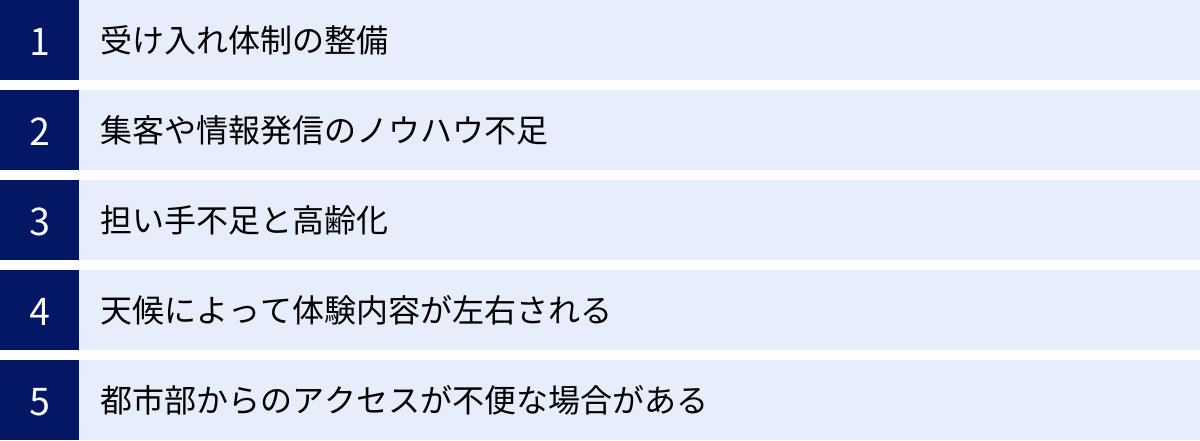

グリーンツーリズムの課題とデメリット

グリーンツーリズムは多くのメリットをもたらす一方で、その推進には乗り越えるべき課題や、参加者が事前に知っておくべきデメリットも存在します。ここでは、受け入れる農山漁村側と、訪れる旅行者側、それぞれの視点から課題とデメリットを整理し、その対策についても考えていきます。

【農山漁村側】の課題

地域を活性化させる可能性を秘めたグリーンツーリズムですが、その導入と継続は決して容易ではありません。受け入れ地域は、いくつかの大きな壁に直面することがあります。

受け入れ体制の整備

「明日から観光客を呼び込もう」と思っても、すぐに実現できるわけではありません。安全で快適な滞在を提供するための、物理的・制度的な基盤整備が不可欠です。

- 宿泊施設の確保と法規制: 旅行者が滞在するための宿泊施設の確保が最初の課題です。空き家となっている古民家を活用するケースが多いですが、宿泊施設として営業するためには、建築基準法や消防法、旅館業法といった法規制をクリアする必要があります。特に、浴室やトイレの改修、非常用照明や火災報知器の設置などには多額の初期投資がかかり、個人経営の農家にとっては大きな負担となります。

- 安全・衛生管理の徹底: 食事を提供する場合は食品衛生法に基づく許可が必要となり、徹底した衛生管理が求められます。また、農作業や自然体験プログラムにおいては、参加者の安全確保が最優先事項です。万が一の事故に備えた賠償責任保険への加入は必須であり、ケガの応急処置や緊急連絡体制の整備、危険箇所の事前点検といったリスク管理が欠かせません。

- 多様なニーズへの対応力: 近年増加している外国人観光客に対応するための多言語対応(ウェブサイト、案内表示、コミュニケーションツールなど)や、食物アレルギーや宗教上の食事制限(ハラル、ベジタリアンなど)への配慮も、今後の重要な課題です。

集客や情報発信のノウハウ不足

どれだけ素晴らしい体験プログラムや宿泊施設を用意しても、その魅力が都市部の潜在的な顧客に伝わらなければ、人は集まりません。

- マーケティング能力の欠如: 多くの農家は、農業のプロではあっても、観光客を呼び込むためのマーケティングやプロモーションの専門家ではありません。「誰に(ターゲット)、何を(魅力)、どのように伝えるか」という戦略的な視点が不足しているケースが少なくありません。

- デジタル活用の遅れ: 今日の集客において、ウェブサイトやSNS、オンライン予約システムの活用は不可欠です。しかし、ITに不慣れな高齢者が多い地域では、魅力的な写真や動画を使った情報発信が苦手だったり、予約管理が電話やFAXに依存していたりすることが多く、機会損失につながっています。

- 外部との連携不足: 都市部の旅行会社やメディア、インフルエンサーなど、効果的な情報発信力を持つ外部パートナーとの連携が重要ですが、そのための人脈やノウハウがない地域も多いのが実情です。

担い手不足と高齢化

グリーンツーリズムを支える「人」の問題も深刻です。この課題は、受け入れ側の持続可能性に直結します。

- 中心メンバーの高齢化: グリーンツーリズムを牽引してきた中心メンバーが高齢化し、体力的な問題から活動の継続が困難になるケースが増えています。民宿の運営や体験プログラムのガイドは、想像以上に体力と気力を使う仕事です。

- 後継者の不在: 若い世代が地域に少ないため、活動を引き継ぐ後継者が見つからないという問題があります。個人の頑張りに依存した属人的な運営体制では、その人が引退すると活動そのものが立ち行かなくなるリスクを抱えています。

- 地域内での協力体制の欠如: グリーンツーリズムの成功には、個々の農家だけでなく、地域全体が連携して取り組むことが理想です。しかし、考え方の違いや利害の対立から、地域内での協力体制がうまく築けない場合もあります。

【旅行者側】のデメリット

魅力的な体験が待っている一方で、旅行者側もいくつかの不便さや注意点を覚悟しておく必要があります。これらを事前に理解しておくことで、期待外れを防ぎ、より満足度の高い旅にすることができます。

天候によって体験内容が左右される

グリーンツーリズムの活動の多くは、屋外の自然環境に依存しています。そのため、天候は最大の不確定要素となります。

- プログラムの中止・変更: 楽しみにしていた稲刈りや果物狩りが、大雨や台風で中止になる可能性があります。特に、予約時に天候不良の場合の対応(キャンセルポリシーや代替プログラムの有無)を確認しておくことが非常に重要です。

- 満足度の低下: 小雨程度であればプログラムが実施されることもありますが、やはり晴天の下で体験するのとは気分が異なります。また、夏の猛暑や冬の厳しい寒さなど、気候によっては体力的に厳しい場面も考えられます。適切な服装や持ち物(雨具、防寒着、帽子、虫除けなど)の準備が欠かせません。

都市部からのアクセスが不便な場合がある

豊かな自然が残されている場所は、裏を返せば都市部から離れた利便性の低い場所であることが多いです。

- 公共交通機関の限界: 電車やバスの本数が極端に少なかったり、最寄り駅から目的地までかなりの距離があったりするケースは珍しくありません。事前に公共交通機関の時刻表や接続を綿密に調べておく必要があります。

- 自家用車の必要性: 多くの場合、自家用車での移動が最も現実的な選択肢となります。しかし、運転に不慣れな人にとっては、狭い山道の運転がストレスになることもあります。

- 移動時間とコスト: 都市部からの移動に時間がかかり、交通費もかさむ傾向があります。1泊2日などの短い日程では、移動だけで多くの時間を費やしてしまう可能性も考慮しておきましょう。予約を検討する際には、最寄り駅からの送迎サービスの有無などを確認するのも一つの手です。

これらの課題やデメリットは、グリーンツーリズムを諦める理由にはなりません。むしろ、こうした現実を直視し、地域と旅行者が互いに知恵を出し合い、工夫を重ねていくことが、グリーンツーリズムをより成熟させ、持続可能なものにしていく上で不可欠と言えるでしょう。

グリーンツーリズムとSDGsの密接な関係

グリーンツーリズムは、単なる余暇活動や地域振興策にとどまらず、地球規模の目標である「SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)」の達成に大きく貢献する可能性を秘めています。SDGsとは、2015年に国連で採択された、2030年までに達成を目指す17の国際目標です。貧困や飢餓、環境問題、経済成長、ジェンダー平等など、私たちが直面する様々な課題を網羅しています。

一見すると、個々の農山漁村での小さな活動が、これほど壮大な目標とどう結びつくのか不思議に思うかもしれません。しかし、グリーンツーリズムの実践の中に、SDGsの理念が数多く体現されているのです。ここでは、グリーンツーリズムが特に貢献できるSDGsの目標を具体的に見ていきましょう。

- 目標8:働きがいも経済成長も

この目標は、すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用、そしてディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進することを目指しています。- 貢献ポイント: グリーンツーリズムは、農山漁村に新たな雇用を創出します。民宿経営、体験ガイド、直売所スタッフなど、多様な仕事が生まれることで、地域住民、特に若者や女性の活躍の場が広がります。また、農業収入だけに頼らない多角的な経営は、農家の経済的安定につながります。これは、地域に根ざした持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)の振興を通じて、地域の文化や産品を推進することであり、目標8のターゲットに直接的に合致しています。

- 目標11:住み続けられるまちづくりを

この目標は、都市や人間居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にすることを目指します。農山漁村もまた、重要な「人間居住地」です。- 貢献ポイント: グリーンツーリズムは、都市と農村の交流を促進し、「関係人口」を創出します。これにより、地域の担い手不足やコミュニティの活力低下といった課題にアプローチできます。また、地域の祭りや伝統行事、郷土料理といった文化遺産を体験プログラムとして提供することは、その価値を再認識し、次世代へ継承していく上で大きな力となります。これは、世界の文化遺産及び自然遺産を保護・保全する努力を強化するという目標11のターゲットに貢献します。

- 目標12:つくる責任 つかう責任

この目標は、持続可能な生産消費形態を確保することを目指しており、食品ロス削減などが重要なテーマです。- 貢献ポイント: グリーンツーリズムにおける食体験は、地産地消が基本です。その土地で採れた旬の食材を、その土地で消費することは、輸送にかかるエネルギーやCO2排出量を削減します。また、収穫体験などを通じて、生産の現場を知ることで、食べ物への感謝が生まれ、食品ロスを減らそうという意識が消費者に芽生えます。規格外野菜なども、加工品や体験の食材として有効活用されることが多く、持続可能な食料システムへの貢献が期待できます。

- 目標14:海の豊かさを守ろう / 目標15:陸の豊かさも守ろう

これらの目標は、海洋資源や陸域生態系の保全、回復、持続可能な利用を目指しています。- 貢献ポイント: グリーンツーリズムは、参加者に農山漁村の豊かな自然環境の価値を直接伝える力を持っています。美しい里山の風景や清らかな川、多様な生き物たちに触れる体験は、環境保全への関心と意識を高めます。グリーンツーリズムによる収益の一部が、里山の保全活動や森林整備、河川の清掃活動などに使われることで、地域の生態系サービスを維持することに繋がります。これは、陸域生態系や内陸淡水生態系、そしてそれらのサービスの保全、回復、持続可能な利用を確保するという目標15の考え方と一致します。

- 目標17:パートナーシップで目標を達成しよう

この目標は、持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化することの重要性を説いています。- 貢献ポイント: グリーンツーリズムの推進は、一つの組織だけでは成り立ちません。地域住民、行政(国、都道府県、市町村)、NPO、民間企業(旅行会社など)、教育機関(大学など)といった多様な主体(ステークホルダー)が連携・協働する「パートナーシップ」が不可欠です。都市と農村という異なるセクター間の連携も、まさにこの目標が示すパートナーシップの一つの形です。こうした協働を通じて、地域課題の解決や持続可能な社会の実現を目指すプロセスそのものが、目標17を実践していると言えます。

このように、グリーンツーリズムは、楽しみながら地域を応援できるだけでなく、旅行者一人ひとりが意識せずともSDGsの達成に貢献できる、非常に意義深い活動なのです。旅を選ぶ際に「その旅が地域や地球の未来にとってどのような意味を持つのか」という視点を持つことは、これからの時代の新しい観光の楽しみ方と言えるでしょう。

グリーンツーリズムに参加するには

グリーンツーリズムに興味を持ち、「次の休みにぜひ参加してみたい」と思った方も多いでしょう。しかし、具体的にどうやって情報を探し、予約すればよいのか分からないかもしれません。幸い、現在では様々な方法でグリーンツーリズムの情報を得て、手軽に参加することが可能です。ここでは、主な3つの方法を紹介します。

専用のポータルサイトで探す

最も手軽で効率的なのが、インターネット上の専用ポータルサイトを活用する方法です。グリーンツーリズムや農泊に関する情報を集約したウェブサイトが、国や民間企業によって運営されています。

- サイトの特徴: これらのサイトでは、エリア(都道府県)、体験したい内容(農業体験、料理体験、自然体験など)、キーワードなど、様々な条件でプログラムを検索することができます。各プログラムの詳細ページには、体験内容、料金、スケジュール、宿泊施設の写真、持ち物、アクセス方法といった必要な情報が網羅されており、複数のプログラムを比較検討するのに非常に便利です。

- 探し方のポイント:

- まずは大手のポータルサイトをいくつか見て、どのようなプログラムがあるのか全体像を掴むのがおすすめです。農林水産省が推進する農泊ポータルサイトなど、公的な情報源は信頼性が高いでしょう。

- 利用者の口コミやレビューも重要な判断材料になります。実際に体験した人の生の声は、サイト上の情報だけでは分からない雰囲気や注意点を知る手がかりになります。

- 多くのサイトではオンラインでの予約・決済が可能です。空き状況もリアルタイムで確認できるため、スムーズに計画を立てられます。

- 具体例(架空のシナリオ):

「夏休みに小学生の子どもと関東近郊で野菜の収穫体験がしたい」と考えたAさんは、グリーンツーリズムのポータルサイトで「関東」「夏休み」「野菜収穫」と検索。いくつかの候補の中から、都心からのアクセスが良く、宿泊施設に併設された農園でトマトやキュウリの収穫ができるプログラムを見つけました。口コミ評価も高く、子ども向けの食育プログラムが充実している点が決め手となり、サイト上でそのまま予約を完了しました。

自治体の観光情報を調べる

地域に密着した、よりユニークな体験を探したい場合は、各都道府県や市町村の公式観光サイトや、観光協会のウェブサイトをチェックするのも有効な方法です。

- 情報の特徴: 自治体が発信する情報は、その地域ならではの特色あるプログラムや、小規模ながらも魅力的な個人経営の農家民宿の情報が見つかることがあります。また、地域限定の助成金やキャンペーンが実施されている場合もあり、お得に参加できるチャンスもあります。

- 探し方のポイント:

- 行きたい地域が決まっている場合に特に有効です。「〇〇県 グリーンツーリズム」や「△△市 農家民宿」といったキーワードで検索してみましょう。

- 自治体のサイトは、観光情報だけでなく、移住・定住情報の一環としてグリーンツーリズムを紹介していることもあります。そうしたページも参考にすると、地域の暮らしに根差した深い情報を得られるかもしれません。

- ポータルサイトには掲載されていない小規模な事業者も多いため、予約方法は電話やメールが中心になることがあります。不明な点は、臆せずに直接問い合わせてみましょう。そのやり取り自体が、地域との最初のコミュニケーションになります。

旅行会社のツアーを利用する

「自分で交通手段や宿を手配するのは面倒」「初めてなので少し不安」という方には、旅行会社が企画・販売するパッケージツアーがおすすめです。

- ツアーのメリット:

- 手軽さ: 往復の交通手段(新幹線やバス)、宿泊、体験プログラム、食事がすべてセットになっているため、個人で手配する手間が省け、計画が非常に楽です。

- 安心感: 添乗員が同行するツアーであれば、現地でのトラブルにも対応してもらえ、安心して参加できます。また、旅行会社が安全基準などを確認した上でプログラムを組んでいるという信頼感もあります。

- 効率性: 個人ではアクセスしにくい場所にある農家や、特別な許可が必要な体験などが含まれていることもあり、効率よく密度の濃い体験ができます。

- 選び方のポイント:

- 大手旅行会社から、グリーンツーリズムやエコツーリズムを専門に扱う中小の旅行会社まで、様々な会社がツアーを企画しています。各社のウェブサイトやパンフレットで内容を比較検討しましょう。

- ツアーの内容をよく確認し、自分の興味や体力に合っているかを見極めることが大切です。団体行動が苦手な方は、少人数制のツアーや、自由時間が多いプランを選ぶとよいでしょう。

- 料金に含まれるものと、含まれないもの(昼食代、個人的な費用など)を事前にしっかり確認しておくことがトラブル防止につながります。

これらの方法を組み合わせ、自分の旅のスタイルや目的に合った探し方をすることで、きっと素晴らしいグリーンツーリズムの体験が見つかるはずです。まずは気軽に情報収集から始めてみましょう。

まとめ

本記事では、新たな旅の形として注目される「グリーンツーリズム」について、その基本的な意味から、類似する観光スタイルとの違い、社会的な背景、そして農山漁村と旅行者の双方にもたらされるメリットと課題まで、多角的に掘り下げてきました。

グリーンツーリズムとは、緑豊かな農山漁村に滞在し、その土地の自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動です。それは単なる観光ではなく、都市と農村をつなぎ、地域が抱える課題の解決に貢献し、参加者自身の心と体を豊かにする、非常に意義深い活動と言えます。

この記事で解説した重要なポイントを振り返ってみましょう。

- 背景と目的: 「コト消費」への価値観の変化やウェルビーイング志向の高まりを背景に、人口減少や第一次産業の衰退といった農山漁村の課題解決、そして都市と農村の相互理解を深めることを目的としています。

- 双方のメリット: 農山漁村側には「経済活性化」「後継者不足の緩和」「耕作放棄地の活用」といったメリットが、旅行者側には「貴重な体験」「子どもの食育」「心身のリフレッシュ」といった恩恵があります。

- 課題と対策: 受け入れ側には「体制整備」「集客」「担い手不足」といった課題が、旅行者側には「天候への依存」「アクセスの不便さ」といったデメリットがありますが、これらは事前の準備と工夫で乗り越えることが可能です。

- SDGsとの関係: グリーンツーリズムの実践は、働きがい、まちづくり、環境保全など、SDGsの多くの目標達成に自然と貢献する、持続可能な社会に向けたアクションでもあります。

- 参加方法: 「専用ポータルサイト」「自治体の観光情報」「旅行会社のツアー」など、自分に合った方法で手軽に参加することができます。

グリーンツーリズムは、消費するだけの旅から、地域と関わり、共に価値を創造する「関係人口」への第一歩です。生産者の顔を見て、土に触れ、その土地の空気を吸い込む体験は、私たちの食や暮らしに対する考え方を根底から変える力を持っています。

もし日々の生活に少し疲れを感じていたり、子どもに本物の体験をさせたいと考えていたり、あるいは日本の美しい風景や文化を守るために何かしたいと思っていたりするなら、ぜひ次の休日にはグリーンツーリズムに出かけてみてはいかがでしょうか。

そこには、ガイドブックには載っていない発見と、心温まる人々との出会いが待っています。あなたの旅が、地域を元気にし、あなた自身を豊かにし、そして持続可能な未来へとつながっていく。グリーンツーリズムは、そんな素晴らしい可能性を秘めた、これからの時代の新しい旅のスタイルなのです。