近年、旅行のスタイルは大きく変化しています。単に観光名所を巡るだけでなく、その土地ならではの体験や人々との交流を求める人が増える中で、「エコツーリズム」という言葉を耳にする機会が多くなりました。

この記事では、エコツーリズムの基本的な意味から、類似する観光スタイルとの違い、その目的やメリット、そして国内外の具体的な取り組みまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、エコツーリズムがなぜ今注目されているのか、そして私たち旅行者がどのように関わることができるのかが分かります。あなたの次の旅が、より深く、より意味のあるものになるための一助となれば幸いです。

目次

エコツーリズムとは

まずはじめに、「エコツーリズム」という言葉の基本的な定義と、その概念を支える中心的な考え方、そしてどのような背景から生まれてきたのかを詳しく見ていきましょう。

エコツーリズムの定義

エコツーリズムという言葉は、「エコロジー(Ecology)」と「ツーリズム(Tourism)」を組み合わせた造語です。日本語では「生態観光」と訳されることもあります。

日本の環境省では、エコツーリズムを次のように定義しています。

「自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、その保全に責任を持つ、地域経済にも貢献する観光のありかた」

参照:環境省「エコツーリズムのススメ」

この定義には、エコツーリズムを理解する上で非常に重要な要素が凝縮されています。分解してみると、以下の3つのポイントが浮かび上がります。

- 対象と体験: 地域の自然環境だけでなく、歴史や文化も観光の対象とし、それらを五感で体験し、深く学ぶこと。

- 保全への責任: 観光資源である自然や文化を守ることを最優先し、旅行者もその責任の一端を担うこと。

- 地域への貢献: 観光によって得られる利益が、地域の経済を潤し、活性化につながること。

つまり、エコツーリズムは、単に自然豊かな場所へ旅行することだけを指すのではありません。その土地の自然や文化の価値を理解し、その保全に積極的に関わりながら、地域社会にも良い影響を与えることを目指す、非常に多角的で理念的な観光の形態なのです。

従来のマスツーリズム(大衆観光)が、時に環境破壊や文化の画一化といった問題を引き起こしてきたことへの反省から生まれた、持続可能な社会を目指すための新しい旅のあり方と言えるでしょう。

エコツーリズムを構成する3つの考え方

エコツーリズムの定義をさらに深く理解するために、その根幹をなす3つの考え方について、それぞれ掘り下げていきましょう。この3つの要素がバランスよく連携することで、初めて真のエコツーリズムが成立します。

自然・文化・歴史など地域固有の資源を対象とする

エコツーリズムの第一の柱は、その地域にしかないユニークな資源を観光の対象とすることです。これには、原生的な森林、美しい海岸線、珍しい動植物といった「自然資源」だけでなく、その土地で長年受け継がれてきた伝統的な暮らし、祭り、食文化、史跡といった「文化・歴史的資源」も含まれます。

例えば、以下のようなものがエコツーリズムの対象となります。

- 自然資源の例:

- 原生林を歩くトレッキングやナイトツアー

- マングローブ林をカヌーで探検するツアー

- サンゴ礁でのシュノーケリングやダイビング(環境に配慮したルールに基づく)

- 野鳥や野生動物の観察(ウォッチング)

- 星空観賞ツアー

- 文化・歴史的資源の例:

- 伝統工芸(陶芸、織物など)の体験

- 農家や漁師の暮らしを体験するプログラム

- 地域の歴史を物語る古道や史跡を巡るウォーキング

- 地元の食材を使った郷土料理教室

- 伝統的な祭事への参加(見学)

重要なのは、これらの資源が「本物」であり、「地域固有」であるという点です。どこにでもあるような観光施設を訪れるのではなく、その土地の風土や歴史が生み出した唯一無二の魅力に触れること。これが、旅行者にとって忘れられない深い感動と学びをもたらします。専門的な知識を持つガイドの解説を聞きながら体験することで、単に「見る」だけでなく、その背景にある物語や自然の仕組みを「理解する」ことができるのです。

対象となる資源の保全を第一に考える

エコツーリズの第二の、そして最も重要な柱が「保全」の考え方です。観光は、多くの人が訪れることで、知らず知らずのうちに環境に負荷を与えてしまう可能性があります。エコツーリズムでは、観光利用による利益よりも、観光資源である自然や文化の保全を常に優先します。

この「保全」を実現するため、エコツーリズムを実践する地域では、様々なルールや仕組みが設けられています。

- 利用ルールの設定:

- 一度にツアーに参加できる人数の上限設定

- 立ち入りが許可される区域やルートの限定

- 野生動物との適切な距離の確保

- 動植物の採取や餌やりの禁止

- 外来種を持ち込まないための対策(例:靴底の洗浄)

- 収益の還元:

- ツアー料金や国立公園の入場料の一部を、環境保全活動(植林、清掃活動、希少種の保護など)の資金として活用する。

- 専門ガイドの役割:

- ガイドは、旅行者に地域の自然や文化の素晴らしさを伝えるだけでなく、環境保全の重要性を解説し、ルール遵守を促す「監視者」としての役割も担います。

旅行者自身も、単なる消費者ではなく、「保全活動のパートナー」としての意識を持つことが求められます。現地のルールを尊重し、環境への影響を最小限に抑える行動を心がけることで、「楽しむこと」が「守ること」に直接つながるのです。この循環こそが、エコツーリズムの神髄と言えます。

地域経済の活性化に貢献する

第三の柱は、「地域経済への貢献」です。いくら崇高な理念を掲げても、その活動が地域の人々の暮らしを支えるものでなければ、持続可能にはなりません。エコツーリズムは、観光によって得られた経済的な利益が、大手の旅行会社や外部の資本に流出するのではなく、地域内で循環する仕組みを目指します。

具体的には、以下のような形で地域経済に貢献します。

- 雇用の創出:

- ツアーガイド、宿泊施設や飲食店のスタッフ、体験プログラムのインストラクターなど、地元住民の新たな雇用機会を生み出します。特に、若者が地元に残り、あるいはUターン・Iターンして働くきっかけにもなります。

- 地産地消の推進:

- 地域の宿泊施設やレストランが、地元の農産物や海産物を積極的に使用することで、第一次産業(農業、漁業)の活性化につながります。

- 地域産品の販売促進:

- 旅行者が伝統工芸品や特産品をお土産として購入することで、地域の小規模な事業者を支えます。

重要なのは、地域住民が観光の「受け手」としてだけでなく、「主体」となって関わることです。地域の事業者が連携し、知恵を出し合って魅力的なツアーや商品開発を行うことで、観光客の満足度が高まり、さらなる経済効果が生まれます。

このように、エコツーリズムは自然や文化を守りながら、地域の人々の生活を豊かにし、誇りを育むことにもつながるのです。

エコツーリズムが生まれた背景と歴史

エコツーリズムという考え方は、一夜にして生まれたわけではありません。その背景には、1970年代から80年代にかけての世界的な環境問題への意識の高まりがあります。

高度経済成長期を経て、世界中で大規模な観光開発が進みました。美しい海岸線に巨大なリゾートホテルが立ち並び、多くの観光客が押し寄せるマスツーリズムは、地域に一時的な経済的利益をもたらす一方で、様々な問題を引き起こしました。

- 環境破壊: 森林伐採、海岸の埋め立て、水質汚染など、観光開発が自然環境に深刻なダメージを与えました。

- 文化の変容: 観光客向けに本来の文化がショー化されたり、伝統的な生活様式が失われたりする問題が起こりました。

- 経済的利益の流出: 開発を主導するのが外部の巨大資本である場合が多く、利益が地域に還元されにくい構造がありました。

こうしたマスツーリズムへの反省と、地球温暖化や生物多様性の喪失といった地球規模の環境問題への危機感から、「持続可能な開発(Sustainable Development)」という概念が国際的に共有されるようになりました。

このような流れの中で、観光の分野でも「持続可能性」を追求する動きが活発化し、1980年代に「エコツーリズム」という言葉が使われ始めました。当初は、自然を対象とした観光全般を指す言葉として曖昧に使われることもありましたが、次第に「環境保全」と「地域住民への貢献」という理念的な側面が重視されるようになります。

1990年には、国際エコツーリズム協会(The International Ecotourism Society, TIES)が設立され、エコツーリズムの定義や原則が整理されました。TIESはエコツーリズムを「環境を保全し、地域住民の福祉を持続させる、自然地域への責任ある旅行」と定義し、その普及と質の向上に大きく貢献しました。

日本においても、1990年代後半からエコツーリズムへの関心が高まり、各地で先進的な取り組みが始まりました。そして2007年には、国としてエコツーリズムを推進するための「エコツーリズム推進法」が制定されるに至ります。

このように、エコツーリズムは、過去の観光のあり方への反省から生まれ、地球環境と地域社会の未来を考えた、より責任ある旅の形として発展してきたのです。

サステナブルツーリズムなど類似用語との違い

エコツーリズムと似たような文脈で使われる言葉に、「サステナブルツーリズム」「グリーンツーリズム」「アドベンチャーツーリズム」などがあります。これらは互いに関連性がある一方で、焦点となるポイントが異なります。それぞれの違いを理解することで、エコツーリズムの輪郭がより明確になります。

| 観光の形態 | 主な目的・焦点 | 主な活動場所 | 主な活動内容 |

|---|---|---|---|

| エコツーリズム | 自然・文化の保全と学習、地域経済への貢献 | 自然豊かな地域(国立公園、世界遺産など)、歴史文化が残る地域 | 自然観察、環境学習、文化体験、地域貢献活動 |

| サステナブルツーリズム | 環境・社会・経済の3側面における持続可能性 | あらゆる観光地(都市部、農村部、リゾート地など) | 環境配慮、文化尊重、地域経済への貢献を意識したあらゆる観光活動 |

| グリーンツーリズム | 農山漁村地域との交流と地域活性化 | 農山漁村 | 農作業体験、漁業体験、民泊、郷土料理体験 |

| アドベンチャーツーリズム | 自然の中でのアクティビティを通じた自己変革・成長 | 山、川、海など自然環境 | 登山、カヤック、ラフティング、サイクリングなど |

サステナブルツーリズムとの違い

「サステナブルツーリズム(Sustainable Tourism)」は、日本語で「持続可能な観光」と訳されます。これは、国連世界観光機関(UNWTO)によって、「訪問客、産業、環境、受け入れ地域の需要に適合しつつ、現在と未来の経済、社会、環境への影響に十分配慮した観光」と定義されています。

サステナブルツーリズムは、エコツーリズムを含む、より広範で包括的な概念です。その目的は、「環境」「社会・文化」「経済」という3つの柱のバランスを取りながら、観光を持続可能なものにしていくことにあります。

- 対象範囲の違い: エコツーリズムが主に自然地域や文化遺産地域を対象とするのに対し、サステナブルツーリズムは都市観光、ビジネス旅行、リゾート観光など、あらゆる種類の観光を含みます。例えば、都市のホテルが省エネやリサイクルを徹底したり、地元の文化施設と連携したりすることもサステナブルツーリズムの一環です。

- 概念の階層の違い: エコツーリズムは、サステナブルツーリズムという大きな傘の中の一つの具体的な実践形態と位置づけることができます。サステナブルな観光を目指すためのアプローチの一つが、エコツーリズムである、と考えると分かりやすいでしょう。

つまり、すべてのエコツーリズムはサステナブルツーリズムであると言えますが、すべてのサステナブルツーリズムがエコツーリズムであるとは限りません。

グリーンツーリズムとの違い

「グリーンツーリズム(Green Tourism)」は、主に農山漁村地域に滞在し、その土地の自然や文化、人々との交流を楽しむ旅のスタイルを指します。日本では、農林水産省が推進しており、都市と農村の交流促進や、農山漁村地域の活性化を主な目的としています。

エコツーリズムとグリーンツーリズムは、自然や文化に触れるという点で共通していますが、その主眼に違いがあります。

- 主眼の違い: エコツーリズムが「自然環境や文化の保全」を最も重要な核とするのに対し、グリーンツーリズムは「農山漁村での体験や地域住民との交流」に重点が置かれています。もちろん、グリーンツーリズムにおいても里山の保全などが活動に含まれることはありますが、第一義的な目的は地域の活性化や交流にあります。

- 活動内容の違い: グリーンツーリズムの活動は、農作業体験、稲刈り、酪農体験、漁業体験、郷土料理づくり、農家民宿(農泊)への宿泊など、その土地の「なりわい」や「暮らし」に密着したものが中心です。一方、エコツーリズムは、希少な生態系の観察や、手つかずの自然の中での体験など、より専門的な自然解説を伴うプログラムが多くなります。

両者は重なり合う部分も多く、例えば里山で伝統農法を学びながら、その里山に生息する希少な蝶を観察するツアーは、グリーンツーリズムとエコツーリズムの両方の要素を持つと言えるでしょう。

アドベンチャーツーリズムとの違い

「アドベンチャーツーリズム(Adventure Tourism)」は、「アクティビティ」「自然」「異文化体験」の3つの要素のうち、2つ以上で構成される旅行形態と定義されています。具体的には、登山、カヤック、サイクリング、ラフティングといった、自然の中で行う身体的な活動が中心となります。

エコツーリズムとアドベンチャーツーリズムは、共に自然を舞台とすることが多い点で似ています。しかし、その目的意識には明確な違いが存在します。

- 目的意識の違い: アドベンチャーツーリズムの主な目的は、スリルや挑戦、達成感といった旅行者自身の体験価値や内面的な成長にあります。一方、エコツーリズムは、旅行者の体験に加え、「環境保全」と「地域貢献」を不可欠な要素としています。

- 構成要素の優先順位: アドベンチャーツーリズムでは「アクティビティ」が主役ですが、エコツーリズムでは「自然や文化の学習・保全」が主役です。例えば、カヤックに乗る場合、アドベンチャーツーリズムでは川を下るスリルや技術を楽しむことが主眼ですが、エコツーリズムではカヤックを移動手段として使い、川辺の生態系や水質について学び、その保全の重要性を理解することが主眼となります。

ただし、近年ではアドベンチャーツーリズムの世界でも持続可能性への意識が高まっており、環境に配慮した質の高いアドベンチャーツーリズムは、エコツーリズムと非常に近い存在になっています。両者の良い部分を融合させたツアーも増えており、その境界は必ずしも明確ではありません。

これらの違いを理解することで、自分の旅の目的や興味に合わせて、最適なスタイルを選ぶことができるようになります。

エコツーリズムの目的とSDGsとの関係

エコツーリズムは、単なる観光の一分野に留まらず、より良い未来を築くための社会的なムーブメントとしての側面も持っています。ここでは、エコツーリズムが具体的に何を目指しているのか、そしてそれが国連の掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」とどのように結びついているのかを解説します。

エコツーリズムが目指すもの

エコツーリズムが最終的に目指すのは、「観光」という活動を通じて、環境・社会・経済の各側面でポジティブな循環を生み出し、持続可能な地域社会を構築することです。その目的は、大きく分けて以下の3つに集約できます。

- 自然環境と地域文化の保全・継承:

これがエコツーリズムの根幹をなす最大の目的です。観光資源である美しい自然やユニークな文化は、一度失われると元に戻すことは非常に困難です。エコツーリズムは、観光利用をこれらの資源の価値を高め、保全活動の原動力とする仕組みを構築することを目指します。旅行者や地域住民がその価値を再認識し、「守りながら活用する」という意識を共有することで、貴重な資源を未来の世代へと引き継いでいくのです。 - 持続可能な地域経済の振興:

エコツーリズムは、地域に根ざした持続可能な経済モデルを確立することも重要な目的としています。ガイド、宿泊、飲食、土産物など、観光に関連する様々な分野で地元の人々の雇用を創出し、若者が地域に定着できる魅力的な仕事を生み出します。また、観光収益が地域内で循環する仕組みを作ることで、外部資本に依存しない、地域が主役の自立した経済の実現を目指します。これは、人口減少や高齢化に悩む多くの地域にとって、活性化のための有効な手段となり得ます。 - 質の高い観光体験と環境教育の機会創出:

エコツーリズムは、旅行者に対して、他では得られない特別な体験を提供することを目指します。専門的なガイドの案内のもと、自然の奥深さや文化の豊かさに触れることで、旅行者は知的な満足感と深い感動を得ることができます。そして、この体験は単なる娯楽に終わりません。自然の仕組みや環境問題、文化の多様性について学ぶ「生きた環境教育の場」としての役割を果たします。エコツーリズムを体験した人々が、自らのライフスタイルを見直し、環境問題への関心を高めるきっかけとなること。これもまた、エコツーリズムの重要な目的なのです。

これら3つの目的は、互いに密接に関連し合っています。環境が保全されなければ質の高い体験は提供できず、地域経済が潤わなければ保全活動も継続できません。この三者の好循環を創り出すことこそ、エコツーリズの真価と言えるでしょう。

SDGs(持続可能な開発目標)との関連性

SDGs(Sustainable Development Goals)は、2015年に国連で採択された、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。「17のゴール」と「169のターゲット」から構成されており、貧困、不平等、気候変動、環境劣化など、私たちが直面する地球規模の課題に取り組むための世界共通の指針となっています。

エコツーリズムの実践は、このSDGsの多くの目標達成に直接的・間接的に貢献するポテンシャルを持っています。

| SDGsの目標 | エコツーリズムとの関連性 |

|---|---|

| 目標8:働きがいも経済成長も | 地域における新たな雇用の創出(ガイド、宿泊施設等)。持続可能な観光を通じた地域経済の活性化。 |

| 目標11:住み続けられるまちづくりを | 文化遺産及び自然遺産の保護・保全活動への貢献。地域の魅力向上による定住人口の維持・増加。 |

| 目標12:つくる責任 つかう責任 | 持続可能な観光形態(エコツーリズム)の促進。地産地消の推進による食品ロスの削減。廃棄物の削減。 |

| 目標14:海の豊かさを守ろう | 沿岸・海洋生態系の保護(サンゴ礁、マングローブ林等)。海洋汚染(プラスチックごみ等)の防止啓発。 |

| 目標15:陸の豊かさも守ろう | 陸域生態系(森林、山地等)及び生物多様性の保全。絶滅危惧種の保護活動への貢献。 |

| 目標17:パートナーシップで目標を達成しよう | 行政、地域住民、事業者、NPO、旅行者など、多様な主体間の連携・協働の促進。 |

特に、以下の目標とは強い関連性が見られます。

- 目標8(働きがいも経済成長も) および 目標12(つくる責任 つかう責任):

エコツーリズムは、地域の資源を活用して新たな雇用を生み出し、地域経済を活性化させます(ターゲット8.9)。また、地産地消の推進や廃棄物の削減(リデュース・リユース・リサイクル)を奨励することは、持続可能な消費と生産のパターンを確保する(目標12)上で重要です。 - 目標11(住み続けられるまちづくりを):

エコツーリズムの収益の一部が、地域の文化遺産や自然遺産の保全活動に充てられることは、世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する(ターゲット11.4)ことに直結します。 - 目標14(海の豊かさを守ろう) および 目標15(陸の豊かさも守ろう):

これらはエコツーリズムの核心とも言える目標です。サンゴ礁やマングローブ林、原生林といった生態系を守るためのルール作りや保全活動は、海洋生態系(ターゲット14.2)や陸域生態系(ターゲット15.1)の保全に直接貢献します。また、希少な動植物の保護は、生物多様性の損失を阻止する(ターゲット15.5)上で不可欠です。 - 目標17(パートナーシップで目標を達成しよう):

エコツーリズムは、行政、事業者、NPO、地域住民、研究者、そして旅行者といった、多様なステークホルダー(利害関係者)の連携(パートナーシップ)なしには成り立ちません。共にルールを作り、知恵を出し合い、役割を分担して協力するプロセスそのものが、目標17の精神を体現しています。

このように、エコツーリズムに参加することは、単に個人が楽しむだけでなく、世界が抱える課題の解決に向けたグローバルな取り組みに、旅行者という立場で参加することを意味します。自分の旅の選択が、持続可能な未来の実現に繋がっている。この実感こそが、エコツーリズムがもたらすもう一つの大きな価値なのです。

エコツーリズムのメリット

エコツーリズムは、関わるすべての人々や環境にとって、多くのメリットをもたらします。ここでは、「旅行者」「地域」「自然環境」という3つの視点から、その具体的な利点を詳しく解説します。

旅行者にとってのメリット

まず、旅の主役である旅行者にとって、エコツーリズムはどのような魅力があるのでしょうか。

普段はできない貴重な体験ができる

エコツーリズムが提供するのは、パッケージ化された一般的な観光ツアーでは決して味わえない、「本物」の体験です。許可された人しか入れない原生林の奥深くへ足を踏み入れたり、満点の星空の下で夜行性の動物の息づかいを感じたり、地元の人しか知らない絶景ポイントを訪れたり。これらは、その土地の自然や文化を知り尽くした専門ガイドがいて初めて可能になる体験です。

例えば、以下のような体験は、エコツーリズムならではの魅力と言えるでしょう。

- 知識豊富なガイドとの対話: ガイドは単なる案内役ではありません。動植物の生態、地形の成り立ち、地域の歴史や文化の背景など、深い専門知識を持っています。彼らとの対話を通じて、目の前の風景が何層にも重なる物語を持っていることに気づかされます。疑問をその場でぶつけ、対話することで、学びはさらに深まります。

- 五感をフル活用する体験: 森の木々が放つ香り、野鳥のさえずり、川のせせらぎ、足元の土の感触。エコツーリズムでは、視覚だけでなく、聴覚、嗅覚、触覚といった五感をフルに使って自然と向き合います。デジタルデバイスから離れ、自然の中に身を置くことで、心身ともにリフレッシュされる感覚を味わえます。

- 地域文化への没入: 地元の家庭に宿泊して暮らしを共にしたり、伝統的な祭りの準備を手伝ったり、郷土料理を一緒に作って食べたり。観光客としてではなく、一時的な地域の一員として文化に溶け込む体験は、その土地への深い愛着と共感を育みます。

これらの体験は、旅が終わった後も長く心に残り、人生を豊かにする貴重な財産となるはずです。

地域の自然や文化への理解が深まる

エコツーリズムは、知的好奇心を満たしてくれる絶好の機会です。テレビや本で見て知っていただけの動植物や風景を実際に目の前にし、専門家の解説を聞くことで、その理解は一気に深まります。

- 生態系のつながりを学ぶ: 「この花が咲くから、この蝶がやってくる」「この川の栄養が、河口の豊かな漁場を育んでいる」といった、自然界の精妙なつながりを肌で感じることができます。環境問題がなぜ起こるのか、生物多様性を守ることがなぜ重要なのかを、頭だけでなく心で理解できるようになります。

- 文化の背景を知る: なぜこの地域ではこのような形の家が作られるのか、なぜこの祭りが行われるのか。その背景には、気候風土や歴史、人々の信仰といった深い理由があります。その土地の文化が、厳しい自然環境の中で生き抜くための知恵の結晶であることを知ると、異文化への尊敬の念が自然と湧き上がります。

- 課題への当事者意識: ガイドから、その地域が抱える環境問題(例えば、外来種の問題や、シカの食害など)について直接話を聞くことで、それらの課題を自分自身の問題として捉えるきっかけになります。旅を通じて社会的な課題に関心を持ち、考えることは、旅行者を一人の責任ある市民として成長させてくれます。

このように、エコツーリズムは単なるレジャーではなく、「学びの旅」としての側面が非常に強いのです。

地域にとってのメリット

次に、旅行者を受け入れる地域社会にとって、エコツーリズムはどのような恩恵をもたらすのでしょうか。

地域経済が活性化する

前述の通り、エコツーリズムは地域経済に直接的なプラスの効果をもたらします。

- 新たなビジネスチャンス: ツアーガイドという専門職をはじめ、自然体験を提供する小規模な事業、地元の食材を活かしたカフェやレストラン、環境に配慮した宿泊施設(エコホステル、ロッジなど)、特産品開発など、多様なビジネスが生まれる可能性があります。

- 所得向上と雇用創出: これらの新たなビジネスは、地域住民、特に若者や女性に新たな働く場を提供します。都市部へ流出しがちな若者が地元で誇りを持って働ける環境は、地域の活力を維持する上で不可欠です。

- 利益の地域内循環: 旅行者が支払ったお金が、ガイドへの報酬、地元商店での買い物、地元の宿への宿泊費として、地域の中で循環します。この「お金の地産地消」が、地域経済全体を底上げする力となります。

これまで観光資源がないと思われていたような場所でも、独自の自然や文化に光を当てることで、新たな価値を創造し、経済的な自立を目指すことが可能になります。

地域の魅力が再発見される

エコツーリズムは、経済的なメリットだけでなく、地域住民の心にも良い影響を与えます。

- シビックプライドの醸成: 外部から来た旅行者が、自分たちの身近にある自然や文化を「素晴らしい」と感動してくれる姿を見ることで、地元の人々もその価値を再認識します。「私たちの地域にはこんなにすごい宝物があったのか」という気づきは、地域への誇りや愛着(シビックプライド)を育みます。

- 文化の継承: 若者たちが地域の伝統文化に興味を持つきっかけにもなります。例えば、祭りのガイド役を務めるために地域の歴史を学び直したり、お年寄りから昔の暮らしの知恵を聞き取ったりする活動は、世代を超えた交流を生み、文化の継承に繋がります。

- コミュニティの結束: エコツーリズムのプログラムを成功させるためには、行政、事業者、住民など、様々な立場の人が協力し合う必要があります。共通の目標に向かって知恵を出し合うプロセスを通じて、地域のコミュニティが強化され、より住みやすいまちづくりへと発展していくことが期待されます。

エコツーリズムは、外からの視点を取り入れることで、地域の内部にある宝物を磨き上げ、未来へとつなぐ力を持っているのです。

自然環境にとってのメリット

最後に、エコツーリズムが自然環境そのものに与えるプラスの影響について見ていきましょう。

自然保護への関心が高まる

エコツーリズムの最大の貢献の一つは、多くの人々の環境問題への意識を高めることです。

- 旅行者の意識変革: 素晴らしい自然を体験した旅行者は、「この美しい自然を未来に残したい」と強く思うようになります。この感動は、日常生活に戻った後も、ゴミの分別や省エネといった環境に配慮した行動を促す動機付けとなります。

- 情報発信による啓発: 旅行者がSNSやブログで感動的な体験を発信することで、その地域の魅力や環境保全の重要性が、より多くの人々に伝わります。これは、環境保護の輪を広げる上で非常に効果的な手段です。

- 地域住民の意識向上: 地域が一体となってエコツーリズムに取り組むことで、住民一人ひとりの環境保全意識が高まります。自分たちの生活が、守るべき貴重な自然環境の上になりたっていることを実感できるようになるのです。

収益の一部が自然環境の保全活動に活用される

エコツーリズムは、環境保全を「コスト」ではなく「投資」と捉え、経済活動と保全活動を両立させる仕組みを内包しています。

- 保全資金の創出: 国立公園の入園料やツアー料金の一部が、遊歩道の整備、外来種の駆除、希少種の保護・繁殖活動、調査研究などの具体的な保全活動の資金源として直接的に活用されます。

- 「受益者負担」の原則: 「その自然から恩恵を受ける者(=旅行者)が、その保全コストを負担する」という考え方は、非常に合理的です。旅行者は、自分の支払ったお金が具体的に何に使われているかを知ることで、納得感を持って費用を支払うことができます。

このように、エコツーリズムは「楽しむことが、守ることにつながる」という好循環を生み出します。観光客が増えるほど保全活動の資金も増えるという理想的なモデルを構築することが、自然環境にとっての最大のメリットと言えるでしょう。

エコツーリズムの課題・デメリット

多くのメリットを持つエコツーリズムですが、その理念を正しく実践しなければ、意図せずして環境や地域社会に悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、エコツーリズムが直面する課題や潜在的なデメリットについて、率直に見ていきます。

オーバーツーリズムの問題

「オーバーツーリズム」とは、特定の観光地にキャパシティ(許容量)を超える観光客が押し寄せることで、環境の悪化、地域住民の生活への悪影響、観光客の満足度の低下などを引き起こす状態を指します。皮肉なことに、エコツーリズムの成功が、新たなオーバーツーリズムを引き起こすというリスクがあります。

- 環境への負荷増大: ある地域がエコツーリズムで有名になると、多くの人が訪れるようになります。その結果、歩道が踏み固められて植物が傷ついたり、野生動物がストレスを感じて姿を消したり、ゴミや排水の量が増えて環境基準を超えてしまったりする可能性があります。

- インフラへの圧力: 観光客の増加は、道路の渋滞、駐車場の不足、公共交通機関の混雑、宿泊施設の不足といった問題を引き起こし、地域住民の日常生活に支障をきたすことがあります。

- 質の低下と理念の形骸化: 多くの需要に応えようとするあまり、一度のツアーの参加人数を増やしすぎたり、経験の浅いガイドを雇ったりすると、本来のエコツーリズムが目指す「質の高い体験」や「深い学び」が損なわれてしまいます。利益追求が優先され、理念が形骸化してしまう危険性です。

この問題への対策としては、地域の「環境収容力(Carrying Capacity)」を科学的に算出し、それに基づいて1日あたりの入域者数を制限したり、訪問の事前予約制を導入したり、繁忙期を避けて訪れるオフシーズン観光を促進したりといった、厳格な管理が不可欠となります。

観光客のマナーによる影響

エコツーリズムは、参加する旅行者の高い意識と責任ある行動の上に成り立っています。しかし、すべての観光客がエコツーリズムの理念を十分に理解しているわけではありません。一部の観光客の無理解な行動やマナー違反が、繊細な自然環境や地域文化に深刻なダメージを与えてしまうことがあります。

- 自然環境への直接的なダメージ:

- 指定されたルートを外れて歩き、貴重な植物を踏み荒らす。

- 美しい花や珍しい石などを記念に持ち帰ってしまう。

- ゴミをポイ捨てする、あるいは野生動物が漁ってしまう場所に放置する。

- 外来種の種子が付着した靴で立ち入り、生態系を攪乱する。

- 地域文化への無配慮:

- 神聖な場所や私有地に無断で立ち入る。

- 地元の人々のプライバシーを侵害するような写真撮影を行う。

- 地域の習慣や伝統を軽視するような言動をとる。

これらの問題を防ぐためには、ツアー催行事業者による事前のブリーフィング(説明)の徹底が重要です。なぜそのルールが必要なのか、その背景にある理由を丁寧に説明することで、観光客の理解と協力を得やすくなります。また、専門ガイドがツアーに同行し、その場で注意喚起や解説を行うことも効果的です。旅行者自身も、訪れる前にその地域のルールや文化について自主的に学ぶ姿勢が求められます。

野生動物への悪影響

野生動物の観察はエコツーリズムの大きな魅力の一つですが、これもまた諸刃の剣となり得ます。人間が野生動物に近づきすぎることは、動物たちにとって多大なストレスとなり、その行動や生態に予期せぬ変化をもたらす可能性があります。

- ストレスと行動の変化: 観光客の存在やカメラのフラッシュなどが、動物たちに過度なストレスを与え、繁殖活動の妨げになったり、採餌行動を中断させたりすることがあります。その結果、個体数の減少につながるケースも報告されています。

- 人馴れと依存: 「かわいいから」という安易な気持ちで野生動物に餌を与える行為は、最も避けるべき行動の一つです。餌付けされた動物は、人間を恐れなくなり、自力で餌を探す能力を失ってしまいます。また、人間が持っている食べ物を求めて攻撃的になったり、人里に出没して農作物を荒らすなどの問題を引き起こしたりする原因にもなります。

- 生息地の破壊: 動物を間近で観察したいがために、車両が生息地に乗り入れたり、観察小屋が過剰に建設されたりすることで、動物たちの隠れ家や移動経路が失われてしまうこともあります。

これらの悪影響を防ぐためには、「ウォッチング・ガイドライン」の策定と遵守が不可欠です。例えば、「クジラやイルカには船で〇〇メートル以上近づかない」「動物の進行方向を塞がない」「観察時間を制限する」といった具体的なルールを設け、すべての事業者と観光客がそれを守ることが重要です。動物たちの世界にお邪魔させてもらっているという謙虚な姿勢を忘れてはなりません。

グリーンウォッシュのリスク

「グリーンウォッシュ」とは、環境に配慮しているように見せかけて、実態が伴っていないにもかかわらず、そのイメージだけを広告宣伝などに利用する行為を指します。環境への関心が高まるにつれて、エコツーリズムという言葉の魅力だけを利用しようとする事業者が現れるリスクがあります。

- 見せかけのエコ: 例えば、「エコツアー」と銘打っていながら、実際には大人数の観光客をバスで輸送し、環境への配慮がなされていないアクティビティを提供するだけで、収益が環境保全に還元される仕組みもない、といったケースが考えられます。

- 消費者の混乱: 見た目だけでは本物のエコツーリズムとグリーンウォッシュを見分けることは難しく、消費者が混乱してしまいます。もし旅行者が偽物のエコツアーに参加してがっかりした場合、「エコツーリズムなんて、たいしたものじゃない」という誤った認識が広まってしまう恐れもあります。

- 真摯な事業者の阻害: グリーンウォッシュが横行すると、コストをかけて真摯に環境保全や地域貢献に取り組んでいる事業者が、価格競争で不利になる可能性があります。これは、エコツーリズム市場全体の質の低下を招きかねません。

この問題に対処するためには、信頼できる第三者機関による認証制度(サーティフィケーション)が有効です。環境への配慮、地域への貢献、安全性など、厳しい基準をクリアしたツアーや宿泊施設に「お墨付き」を与えることで、消費者が質の高い本物のエコツーリズムを選びやすくなります。日本エコツーリズム協会などの団体が推奨するツアーを選ぶのも一つの方法です。

これらの課題は、エコツーリズムが乗り越えるべき壁です。しかし、課題を正しく認識し、関係者が協力して対策を講じることで、エコツーリズムはより成熟し、持続可能なものへと進化していくことができるのです。

日本におけるエコツーリズムの取り組み

日本でも、1990年代から各地でエコツーリズムの先進的な取り組みが始まり、国としてもその普及を後押しする法整備や制度作りが進められてきました。ここでは、日本のエコツーリズムを支える法的な枠組みと、具体的な推進制度について解説します。

エコツーリズム推進法とは

日本におけるエコツーリズムの根幹をなすのが、2007年に制定され、2008年から施行された「エコツーリズム推進法」(正式名称:エコツーリズム推進法)です。この法律は、環境省、国土交通省、文部科学省、農林水産省の4省が共管しており、国を挙げてエコツーリズムを推進していくという強い意志の表れと言えます。

【エコツーリズム推進法の目的】

この法律の目的は、その第一条に明確に記されています。要約すると以下の3点です。

- 自然環境の保全: 地域の貴重な自然環境を持続的に保全すること。

- 観光振興: エコツーリズムを通じて、地域の観光を振興すること。

- 地域振興: 地域経済の活性化や文化の伝承など、地域全体の振興に繋げること。

つまり、「環境保全」「観光振興」「地域振興」の3つの目的を同時に達成し、持続可能な地域づくりを目指すことが、この法律の基本理念です。

【法律の主な内容】

エコツーリズム推進法は、主に以下の2つの柱で構成されています。

- 国の基本方針の策定:

国は、エコツーリズムを推進するための基本的な考え方や施策の方向性を示す「基本方針」を策定します。これには、エコツーリズムの定義、関係者の役割、自然環境保全のために配慮すべき事項などが含まれています。 - エコツーリズム推進協議会と全体構想の認定制度:

これがこの法律の最も特徴的な部分です。エコツーリズムに取り組みたい市町村や地域は、まず「エコツーリズム推進協議会」を組織します。この協議会には、市町村、観光事業者、NPO、地域住民、専門家など、多様な関係者が参加します。

そして、この協議会が中心となって、その地域でエコツーリズムを推進するための具体的な計画である「全体構想」を作成します。全体構想には、以下の内容を盛り込む必要があります。- エコツーリズムの対象となる地域の範囲

- 対象となる自然観光資源(動植物、景観、文化など)

- エコツーリズムの実施方法(ツアーのルール、ガイドの要件など)

- 自然観光資源の保全に関する事項(立入制限、調査研究など)

- 関係者の役割分担

作成された全体構想は、主務大臣(環境大臣など4大臣)に申請され、審査を経て認定されます。認定を受けることで、その地域の取り組みが国のお墨付きを得たことになり、様々な支援や特例措置を受けられるようになります。例えば、国立公園内での活動に関する手続きが円滑になったり、国のウェブサイトなどで広く広報してもらえたりといったメリットがあります。

この法律は、トップダウンで国がすべてを決めるのではなく、地域が主体となって、多様な関係者の合意形成のもとに計画を作る「ボトムアップ型」のアプローチを重視している点が大きな特徴です。参照:環境省「エコツーリズム推進法」

全体構想認定地域と日本エコツーリズム大賞

エコツーリズム推進法に基づき、日本のエコツーリズムは具体的な形で全国に広がりを見せています。

【全体構想認定地域】

2024年現在、エコツーリズム推進法の全体構想認定を受けている地域は全国に複数存在します。これらの地域は、国が認めた「エコツーリズムのモデル地域」と言うことができ、質の高い取り組みが期待されます。

認定地域は、世界自然遺産に登録されているような手つかずの自然が残る場所から、都市近郊の里山、独自の文化を持つ離島まで、非常に多様です。これは、エコツーリズムが特定の環境だけで成り立つものではなく、日本中のあらゆる地域で、その土地の個性を活かして実践できる可能性を示しています。

旅行者にとっては、「全体構想認定地域」であるかどうかは、質の高いエコツーリズムを体験できる場所を探す上での一つの信頼できる目印となります。各認定地域のウェブサイトなどでは、認定された全体構想の内容や、それに基づいて実施されているエコツアーの情報が公開されています。

【日本エコツーリズム大賞】

日本のエコツーリズムの質の向上と普及を目的として、特定非営利活動法人日本エコツーリズム協会(JES)が主催しているのが「日本エコツーリズム大賞」です。2005年から始まり、毎年、全国の優れたエコツーリズムの取り組みを表彰しています。

この大賞は、単に人気のあるツアーを表彰するものではありません。審査では、以下のような点が総合的に評価されます。

- 環境保全への貢献度: 具体的な保全活動やその成果。

- 地域振興への貢献度: 雇用の創出や地域経済への波及効果。

- 独創性や先進性: 他のモデルとなるような新しいアイデアや仕組み。

- 継続性や発展性: 一過性のものでなく、将来にわたって継続できるか。

- 関係者の連携: 多様な主体がどのように協力しているか。

大賞、優秀賞、特別賞などが選ばれ、受賞した取り組みは広く社会に紹介されます。過去の受賞事例を見てみると、地域の課題解決に繋がるユニークなアイデアや、地道な努力を長年続けてきた団体の活動など、感動的なストーリーが数多く見られます。

旅行者にとっては、日本エコツーリズム大賞の受賞歴もまた、信頼できるツアーや地域を選ぶための重要な指標となります。受賞した団体のウェブサイトを訪れたり、その取り組みに参加してみたりすることで、日本のエコツーリズムの最前線に触れることができるでしょう。参照:日本エコツーリズム協会 公式サイト

これらの法整備や制度は、日本におけるエコツーリズムが単なるブームで終わることなく、社会に根ざした持続可能な活動として発展していくための重要な基盤となっているのです。

【地域別】日本のエコツーリズムの取り組み事例

日本全国には、エコツーリズム推進法のもと、あるいはそれ以前から、地域独自の素晴らしいエコツーリズムを実践している場所が数多くあります。ここでは、その中でも特徴的な3つの地域の取り組みを、一般的なシナリオとして紹介します。(特定のツアー会社名や個人名は挙げず、地域の取り組みとして解説します。)

小笠原諸島(東京都)

東京から南へ約1,000km、一度も大陸と陸続きになったことのない海洋島である小笠原諸島は、その独特の生態系から「東洋のガラパゴス」とも呼ばれ、2011年に世界自然遺産に登録されました。この唯一無二の自然環境を守りながら観光を成立させることが、小笠原におけるエコツーリズムの最大のテーマです。

- 徹底した外来種対策: 小笠原の固有の生態系にとって最大の脅威は、外部から持ち込まれる外来種です。そのため、島へ渡る船に乗る前には、乗客は靴の裏の泥を洗い流し、外来の種子が付着していないかチェックすることが求められます。これは、観光客も生態系保全の一員であるという意識を高める重要なプロセスとなっています。

- 認定ガイド制度と利用ルール: 豊かな自然が残る南島や特定の森林地域へ立ち入るには、東京都の認定を受けた自然ガイドの同行が義務付けられています。ガイドは自然解説だけでなく、環境への影響を最小限に抑えるための監督者の役割も担います。定められたルート以外は歩かない、動植物に触れないといったルールが徹底されています。

- 自主ルールに基づくホエールウォッチング: 冬から春にかけてザトウクジラが繁殖と子育てのために訪れる小笠原は、ホエールウォッチングの名所です。ここでは、事業者間で「船をクジラに近づけすぎない」「複数の船で囲まない」といった自主的なルールを設け、クジラへのストレスを最小限に抑える配慮がなされています。

- 収益の還元: ツアー料金の一部や入島税などが、ウミガメの保護活動や外来種の駆除活動といった、具体的な環境保全活動の資金として活用される仕組みが作られています。

小笠原の取り組みは、希少な自然環境を守るためには、ある程度の「制限」や「ルール」が必要不可欠であり、それが結果的に観光の質を高めることに繋がるという、エコツーリズムの先進的なモデルを示しています。

西表島(沖縄県)

沖縄県八重山諸島に位置する西表島は、島の面積の約90%が亜熱帯の原生的なジャングルに覆われ、イリオモテヤマネコをはじめとする多くの希少な固有種が生息しています。2021年に「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」として世界自然遺産に登録され、その価値をどう守っていくかが大きな課題となっています。

- 自然体験活動のルール化: 西表島で人気のアクティビティであるカヌー(カヤック)でのマングローブ林探検や、滝を目指すトレッキングなどについて、詳細な利用ルールが定められています。例えば、カヌーを乗り降りする場所を限定して河岸の浸食を防いだり、トレッキングツアーの催行人数に上限を設けたりしています。

- ヤマネコに配慮した交通ルール: 西表島では、イリオモテヤマネコの交通事故が深刻な問題となっています。そのため、島内の道路では速度制限が厳しく設定されており、特に夜間の運転には細心の注意を払うよう、観光客にも強く呼びかけられています。道路の下にヤマネコが安全に横断できる「アンダーパス」を設置するなどの対策も進められています。

- 持続可能な観光のための入域管理: 世界遺産登録後、観光客の増加による環境負荷が懸念されています。そのため、地域では「責任ある観光」の推進を掲げ、将来的な観光客数の上限設定(キャリング・キャパシティの導入)についても議論が進められています。これは、自然環境の保全を最優先し、観光の「量」よりも「質」を重視するという強い意志の表れです。

- 地域文化との融合: 西表島のエコツーリズムは、自然だけでなく、古くから続く農耕儀礼や伝統的な暮らしといった文化的な側面にも光を当てています。地域住民が主体となり、自然と共生してきた知恵を観光客に伝えるプログラムも行われています。

西表島の事例は、世界遺産という大きな価値を未来に引き継ぐために、地域社会が一体となって様々な課題に立ち向かっている、現在進行形の挑戦の物語と言えるでしょう。

飯能市(埼玉県)

エコツーリズムは、世界遺産のような特別な場所だけのものではありません。首都圏からのアクセスも良い埼玉県飯能市は、身近な里地里山を舞台としたエコツーリズムの好例です。

- 森林セラピーの拠点: 飯能市は、森林の持つ癒やし効果を科学的に検証し、心身の健康増進に活かす「森林セラピー」を推進しています。専門の資格を持つ森林セラピーガイドやセラピストの案内で森を歩き、五感を使って自然と触れ合うプログラムは、ストレス社会に生きる都市住民にとって大きな魅力となっています。

- 多様な自然体験プログラム: 入間川の清流を活かしたカヌー体験、名栗地区の豊かな自然の中でのトレッキングやサイクリング、地元の西川材を使った木工体験など、子どもから大人まで楽しめる多様なプログラムが用意されています。これらは、地域の事業者が連携して提供しており、地域の魅力を多角的に伝えています。

- 地域資源の活用と経済循環: ツアーでは、地元の野菜をふんだんに使った食事が提供されたり、地元の温泉施設と連携したりと、地域内での経済循環を生み出す工夫がなされています。これは、大都市近郊でありながら、地域の個性を活かして持続可能な観光を目指すモデルです。

飯能市の取り組みは、遠くの秘境に行かなくても、すぐ近くにある自然の中に豊かな価値を見出し、それを健康増進や地域活性化に繋げることができるという、新しいエコツーリズムの可能性を示しています。

【地域別】海外のエコツーリズムの取り組み事例

エコツーリズムの理念は世界中に広がっており、国を挙げて先進的な取り組みを推進している国々があります。ここでは、世界的に知られる3つの事例を、一般的なシナリオとして紹介します。

コスタリカ

中米に位置するコスタリカは、しばしば「エコツーリズムの聖地」「エコツーリズム発祥の地」と称されます。1980年代にいち早く「持続可能な開発」を国家戦略に掲げ、環境保全と観光立国を両立させることに成功した国です。

- 国土の4分の1以上が保護区: コスタリカの最大の特徴は、国土の約26%が国立公園や自然保護区などの形で厳格に保護されていることです。かつては森林伐採が深刻な問題でしたが、国策として保護政策に転換し、豊かな生物多様性を守り抜きました。この豊かな自然こそが、世界中から観光客を惹きつける最大の魅力となっています。

- 「支払われる環境サービス」制度: 環境を保護する土地の所有者に対して、政府が経済的な補償を行うという画期的な制度を導入しました。これにより、森林を守ることが経済的なメリットになるというインセンティブが働き、保全活動が促進されました。

- 質の高いナチュラリストガイド: コスタリカでは、自然について解説するガイドは高い専門性が求められる職業として確立しています。国家資格制度があり、生物学や地質学、歴史に関する深い知識はもちろん、語学力や救急処置のスキルも必要とされます。質の高いガイドの存在が、コスタリカのエコツーリズムの価値を支えています。

- サステナブル・ツーリズム認証(CST): 政府観光局が独自の認証制度を設け、ホテルやツアー会社を環境・社会・経済の側面から評価しています。5段階のレベルで評価が公開されるため、旅行者は環境配慮の度合いが高い事業者を簡単に選ぶことができます。

コスタリカの成功は、「環境保全はコストではなく、未来への投資である」という哲学を国全体で共有し、それを具体的な政策に落とし込んだ結果と言えるでしょう。

ガラパゴス諸島(エクアドル)

南米エクアドル領のガラパゴス諸島は、ダーウィンの進化論に着想を与えたことで知られ、独自の進化を遂げた固有種が多く生息する「生きた進化の実験室」です。1978年に世界自然遺産の第一号の一つとして登録され、その脆弱な生態系を守るために世界で最も厳しいレベルの観光管理が行われています。

- 厳格な入島管理: ガラパゴス諸島を訪れる観光客は、まず国立公園の入園料を支払う必要があります。この収益は、島の環境保全や管理の費用に充てられます。また、旅行者は必ず国家資格を持つナチュラリストガイドと共に行動しなければならず、単独での上陸や観光は原則として許可されません。

- 定められた航路と上陸地点: 観光客を乗せるクルーズ船は、ガラパゴス国立公園管理局によって定められた航路しか航行できません。また、上陸できる島や地点、時間も厳しく制限されており、一度に上陸できる人数にも上限が設けられています。これにより、特定の場所に観光客が集中するのを防いでいます。

- 「責任ある観光客」のためのルール: 島に上陸する際には、「動物には2メートル以上近づかない」「フラッシュ撮影をしない」「動植物に触れない、持ち帰らない」「食べ物を持ち込まない」といった厳格なルールが課せられます。ガイドはこれらのルールが守られているかを常に監視しています。

- 地域経済への配慮: クルーズ船で働くスタッフやガイドには地元住民の雇用が優先されるなど、観光の利益が地域に還元されるような仕組みも作られています。

ガラパゴス諸島の事例は、かけがえのない自然遺産を守るためには、観光客の利便性や自由よりも、環境保全を絶対的に優先するという強い決意が必要であることを示しています。

パラオ

太平洋に浮かぶ島国パラオは、美しいサンゴ礁の海で知られ、「ロックアイランド群と南のラグーン」が世界複合遺産に登録されています。パラオは、国を挙げてユニークかつ先進的な方法で、環境保全型の観光を推進しています。

- パラオ・プレッジ(パラオ誓約): パラオの取り組みで最も象徴的なのが、2017年に導入された「パラオ・プレッジ」です。これは、パラオに入国するすべての外国人観光客が、パスポートにスタンプされる誓約書に署名するというものです。誓約書には「私はパラオの子どもたちのために、この島々を守ることを誓います」といった内容が書かれており、観光客に環境保全への責任を自覚させる画期的な取り組みとして世界中から注目を集めました。

- プリスティン・パラダイス環境税: 観光客は、航空券代金に含まれる形で環境税(100米ドル)を支払います。この税収は、国の環境保全活動や下水処理施設の整備、保護区の管理などに充てられます。

- サンゴに有害な日焼け止めの禁止: 2020年、パラオは世界で初めて、オキシベンゾンなどサンゴ礁に有害とされる特定の化学物質を含む日焼け止めの販売・持ち込み・使用を禁止する法律を施行しました。これは、観光活動が海洋生態系に与える直接的な影響を減らすための具体的なアクションです。

パラオの事例は、法律や制度といったハード面だけでなく、観光客の心に訴えかけるソフトなアプローチ(パラオ・プレッジ)を組み合わせることで、国全体の文化として環境保全を根付かせようとする、創造性に富んだ挑戦と言えます。

エコツーリズムに参加するには?

エコツーリズムに興味を持ったら、次は実際にどうやって参加すればよいのでしょうか。ここでは、責任ある旅行者としてエコツーリズムを実践するための具体的なステップを紹介します。

環境に配慮したツアーを探す

質の高いエコツーリズムを体験する最も確実な方法は、信頼できる事業者が催行するエコツアーに参加することです。しかし、「エコツアー」と名の付くものは数多くあり、どれを選べばよいか迷ってしまうかもしれません。以下のような視点で探してみましょう。

- 公的機関や専門団体の情報を参考にする:

- 日本エコツーリズム協会(JES): 日本のエコツーリズムを推進する中心的な団体です。公式サイトでは、協会の会員企業が催行するツアーや、前述の「日本エコツーリズム大賞」を受賞した取り組みを紹介しており、信頼性の高い情報源となります。

- エコツーリズム推進法認定地域: 環境省のウェブサイトなどで、全体構想の認定を受けた地域のリストを確認できます。各認定地域の公式観光サイトへ行けば、その地域が自信を持って推奨するエコツアーを見つけることができます。

- 地域の観光協会やビジターセンター: 現地の情報に最も詳しいのが、地域の観光協会やビジターセンターです。ウェブサイトで探したり、現地に到着してから相談したりするのも良い方法です。

- ツアー内容を詳しくチェックする:

- 少人数制か: 一度に多くの参加者を詰め込むツアーは、環境への負荷が大きく、体験の質も低くなりがちです。少人数制を謳っているツアーは、環境への配慮と参加者一人ひとりへの丁寧な対応が期待できます。

- ガイドの質: ガイドはどんな資格や経歴を持っているのか、その地域の専門家であるかが明記されているかを確認しましょう。質の高いガイドの存在は、ツアーの満足度を大きく左右します。

- 環境保全や地域貢献への言及: ツアーの説明文に、具体的な環境保全のルールや、収益の一部がどのように地域に還元されるのかといった理念に関する記述があるかも重要なチェックポイントです。

- 口コミや評判を確認する:

実際にツアーに参加した人のレビューも参考になります。ただし、単に「楽しかった」という感想だけでなく、「環境への配慮が感じられたか」「ガイドの解説が深かったか」といった視点での口コミを探してみると、より実態に近い情報を得られます。

環境に配慮した宿泊施設を選ぶ

旅の拠点となる宿泊施設の選択も、エコツーリズムの重要な一部です。環境負荷を減らし、地域経済に貢献する宿を選びましょう。

- エコ認証ラベルを確認する:

ホテルや旅館が環境配慮の取り組みをどの程度行っているかを示す、第三者機関による認証制度があります。以下のようなラベルは、宿選びの際の信頼できる目安になります。- グリーンキー(Green Key): 国際的な環境認証制度で、水やエネルギーの消費量、廃棄物管理など厳しい基準をクリアした宿泊施設に与えられます。

- エコマーク: 日本の代表的な環境ラベル。ホテル・旅館部門では、省エネ、廃棄物削減、グリーン購入などの基準があります。

- 宿のウェブサイトで取り組みを確認する:

認証を受けていなくても、独自に素晴らしい取り組みをしている宿はたくさんあります。ウェブサイトの「コンセプト」や「サステナビリティ」といったページで、以下のような点を確認してみましょう。- 省エネ・節水の工夫: LED照明の導入、節水シャワーヘッドの利用、リネンの交換を連泊客の希望制にするなど。

- 廃棄物削減の努力: アメニティをバイキング形式にしたり、使い捨てプラスチック製品を削減したり、生ゴミを堆肥化したりしているか。

- 地産地消へのこだわり: 夕食や朝食に、地元の契約農家から仕入れた野菜や、近海の魚介類を積極的に使っているか。

- 小規模な地域資本の宿を選ぶ:

世界的なホテルチェーンも環境配慮を進めていますが、地元の人が経営する小さな旅館、ペンション、民宿、農家民宿(農泊)などを選ぶことは、宿泊費が直接地域経済を潤すことに繋がります。オーナーとの会話から、地元ならではの情報を得られるという魅力もあります。

環境負荷の少ない交通手段を検討する

旅行全体の環境負荷の中で、大きな割合を占めるのが移動に伴うCO2排出です。交通手段の選択を工夫することも、エコツーリズムの実践です。

- 公共交通機関を積極的に利用する:

目的地まで、また現地での移動には、できるだけ自家用車ではなく、鉄道やバスなどの公共交通機関を利用しましょう。特に鉄道は、一人あたりのCO2排出量が航空機や自動車に比べて格段に少ない移動手段です。 - 現地では徒歩や自転車で:

目的地に着いたら、できるだけ自分の足で歩いたり、レンタサイクルを利用したりして、ゆっくりと地域を巡るのがおすすめです。車の窓からでは気づかないような小さな発見があったり、地元の人と挨拶を交わしたり、環境への負荷が少ないだけでなく、旅の楽しみも深まります。 - 飛行機を利用する場合の工夫:

長距離の移動で飛行機が避けられない場合は、以下のような選択肢を検討してみましょう。- 直行便を選ぶ: 乗り継ぎ便は離着陸の回数が多くなるため、エネルギー消費量が増えます。できるだけ直行便を選ぶことが、CO2排出量の削減に繋がります。

- カーボン・オフセットを利用する: 自分が排出したCO2を、植林や再生可能エネルギー事業への投資などを通じて相殺(オフセット)する仕組みです。多くの航空会社が、航空券予約時にオプションとしてカーボン・オフセットのプログラムを提供しています。

これらのステップは、決して難しいことではありません。旅行の計画段階で少しだけ環境への意識をプラスするだけで、あなたの旅は地球と地域にとってより良いものになるのです。

旅行者としてエコツーリズムで心がけたいこと

エコツーリズムの成否は、地域や事業者の努力だけでなく、参加する私たち一人ひとりの旅行者の行動にかかっています。ここでは、責任ある旅行者として現地で心がけたい具体的なアクションを紹介します。これらを実践することで、あなたは地域から歓迎される「良き訪問者」となることができます。

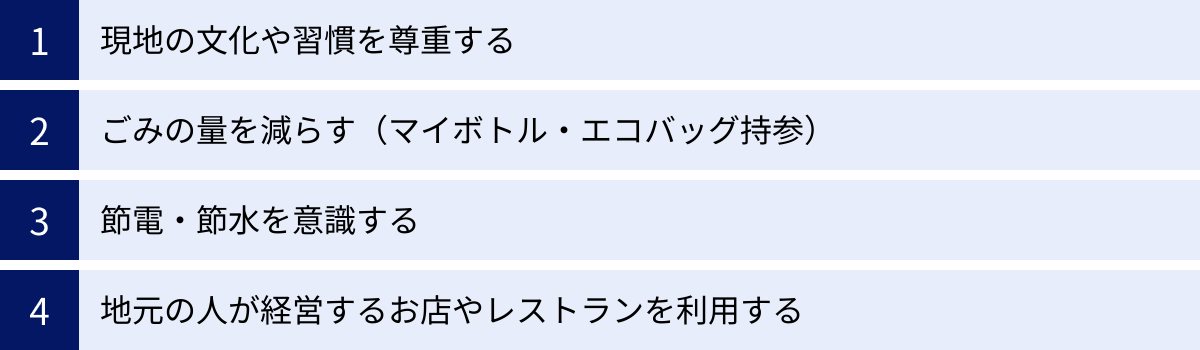

現地の文化や習慣を尊重する

訪れる場所は、私たちにとっては非日常の観光地でも、そこに住む人々にとっては日々の暮らしの場です。そのことを常に忘れず、敬意を持って行動することが最も大切です。

- 挨拶をしよう: 「こんにちは」「ありがとう」といった簡単な挨拶を現地の言葉で交わすだけで、地元の人々との心の距離はぐっと縮まります。笑顔での挨拶は、世界共通のコミュニケーションです。

- 服装に配慮する: 特に宗教的な施設(寺院、教会など)を訪れる際には、肌の露出が多い服装(タンクトップ、ショートパンツなど)は避けるのがマナーです。事前にその地域のドレスコードについて調べておくと安心です。

- 写真撮影のルールを守る: 人物を撮影する際は、必ず事前に許可を得ましょう。無断での撮影はプライバシーの侵害にあたります。また、神聖な場所や特定の施設では撮影が禁止されている場合もあります。標識やガイドの指示に従いましょう。

- 「お客様」意識を捨てる: 「お金を払っているのだから」という態度は禁物です。私たちはその土地の自然や文化を「お邪魔させてもらっている」という謙虚な気持ちを持つことが、互いに気持ちの良い関係を築く第一歩です。

ごみの量を減らす(マイボトル・エコバッグの持参)

旅先で出るごみは、その地域の処理能力に負担をかけることになります。できるだけごみを出さない工夫は、誰でも簡単にできるエコツーリズムの実践です。

- マイボトル・マイカップを持参する: ペットボトル飲料を買う代わりに、宿泊施設やカフェでマイボトルに水やお茶を入れてもらいましょう。使い捨てのカップを減らすことにも繋がります。

- エコバッグを携帯する: お土産を買う際に、レジ袋を断って持参したエコバッグに入れる。小さなことですが、プラスチックごみの削減に大きく貢献します。

- 過剰包装を断る: お土産などを買う際に、不要な包装は断るようにしましょう。

- 自分で出したごみは持ち帰る: 特に自然の中では、「Leave No Trace(足跡以外の何も残さない)」が基本原則です。トレッキングなどで出たごみは、必ずすべて持ち帰りましょう。

節電・節水を意識する

限りある資源を大切に使う意識は、自宅でも旅先でも同じです。

- ホテルでの過ごし方:

- 部屋を離れる際には、必ず照明やエアコン、テレビを消す。

- 連泊する際は、タオルやシーツの交換を毎日ではなく、数日に一度にしてもらう。多くのホテルでは、その意思表示をするためのカードが用意されています。

- シャワーの時間を短くしたり、歯磨き中に水を出しっぱなしにしないようにしたり、節水を心がけましょう。

これらの行動は、宿泊施設の光熱費削減に繋がり、ひいては環境負荷の低減と宿泊料金の安定にも貢献します。

地元の人が経営するお店やレストランを利用する

旅の楽しみの一つである食事や買い物。どこでお金を使うかを選ぶことも、地域への貢献に繋がる大切な行動です。

- 地産地消を応援する: 大手のチェーン店やコンビニエンスストアも便利ですが、せっかくなら地元の食材を使い、地元の人が経営している個人経営のレストランや食堂を選んでみましょう。その土地ならではの味覚に出会えるだけでなく、あなたのお金が直接地域経済を潤すことになります。

- 地域の市場や商店を訪れる: 地元の市場(マーケット)を覗いてみるのもおすすめです。新鮮な果物や野菜、その土地ならではの加工品など、スーパーでは見つからない宝物に出会えるかもしれません。店の人との会話も旅の醍醐味です。

- 「フェアトレード」な土産物を選ぶ: お土産を選ぶ際には、その商品が誰によって、どのように作られたのかを少しだけ意識してみましょう。伝統的な工芸品など、作り手の顔が見えるような商品を選ぶことは、その地域の文化の継承を支えることに繋がります。

これらの心がけは、決して難しいことではありません。「自分の行動が、この土地にどんな影響を与えるだろう?」とほんの少し想像力を働かせること。その小さな意識の積み重ねが、エコツーリズムの精神を支え、あなたの旅をより豊かで意味のあるものに変えてくれるのです。

まとめ

本記事では、「エコツーリズム」について、その定義や目的、メリット、課題、そして国内外の具体的な事例に至るまで、多角的に解説してきました。

エコツーリズムとは、単に自然豊かな場所へ出かける旅行ではありません。それは、地域の「自然・文化・歴史」という宝物を深く学び、その「保全」に責任を持ち、観光を通じて「地域経済」に貢献することを目指す、三位一体の持続可能な観光のあり方です。

それは、旅行者にとっては、普段はできない貴重な体験と深い学びの機会を提供し、地域にとっては、経済の活性化と地域への誇りを育む原動力となります。そして、自然環境にとっては、観光収益が保全活動に還元されるという、理想的な循環を生み出します。

もちろん、オーバーツーリズムやグリーンウォッシュといった課題も存在します。しかし、これらの課題を乗り越えるために、日本では「エコツーリズム推進法」が整備され、世界各地では地域の実情に合わせた先進的なルール作りや挑戦が続けられています。

この記事を読んでくださったあなたは、もうエコツーリズムの単なる傍観者ではありません。次の旅の計画を立てる時、少しだけこの記事の内容を思い出してみてください。

- どんなツアーや宿を選ぼうか?

- どんな交通手段を使おうか?

- 現地でどんな行動を心がけようか?

あなたのその小さな選択と行動の一つひとつが、訪れる地域の美しい自然と豊かな文化を守り、そこに住む人々の暮らしを支える力になります。旅の楽しみが、未来の地球への確かな投資になる。それこそが、エコツーリズムが私たちに与えてくれる、最も大きな喜びなのかもしれません。

さあ、次の旅では、あなたもエコツーリズムを実践してみませんか。