現代社会では、個人間、企業間、あるいは個人と企業の間に、様々なトラブル(紛争)が発生する可能性があります。こうしたトラブルを解決するための公的な手段として、多くの人がまず「裁判」を思い浮かべるでしょう。しかし、裁判には多くの時間と費用がかかり、手続きも複雑で精神的な負担が大きいという側面があります。また、判決という形で白黒をはっきりさせるため、当事者間の関係性が完全に断絶してしまうことも少なくありません。

そこで、近年ますます注目を集めているのが、「ADR(裁判外紛争解決手続)」です。ADRは、裁判という堅苦しい手続きを経ずに、中立・公正な第三者の関与のもと、当事者間の話し合いによって紛争の解決を目指すための、柔軟で実情に即した手続きの総称です。

この記事では、トラブル解決の新たな選択肢であるADRについて、その基本的な意味から、具体的な種類、メリット・デメリット、裁判との違い、手続きの流れ、そしてどのようなケースで利用するのが適しているのかまで、網羅的に解説します。法的トラブルを抱えている方、あるいは将来的なリスクに備えたいと考えている方にとって、ADRは知っておくべき重要な知識です。

目次

ADR(裁判外紛争解決手続)とは

ADRは、私たちの生活やビジネスを取り巻く様々なトラブルを、裁判所の訴訟手続きによらずに解決するための方法です。その本質を理解するために、「裁判を使わない手続き」である点と、「公平で柔軟な解決」を目指すという理念の二つの側面から詳しく見ていきましょう。

裁判を使わずにトラブルを解決するための手続き

ADRは、英語の「Alternative Dispute Resolution」の頭文字をとったもので、日本語では「裁判外紛争解決手続」と訳されます。その名の通り、裁判所(Court)という公的な司法機関「以外(Alternative)」の方法で、紛争(Dispute)を解決(Resolution)する手続き全般を指します。

従来、法的な紛争解決の手段は裁判が中心でした。しかし、社会経済活動が複雑化・多様化するにつれて、発生する紛争も多種多様になり、必ずしもすべての紛争が裁判という画一的な手続きに適しているとは言えなくなってきました。

例えば、以下のような裁判の課題が指摘されています。

- 費用の問題: 裁判を起こすには、訴額に応じた収入印紙代や、書類を送るための郵便切手代(予納郵券)が必要です。さらに、法律の専門家である弁護士に依頼すれば、その着手金や成功報酬など、高額な費用が発生します。紛争の金額がそれほど大きくない場合、費用倒れになるリスクがあります。

- 時間の問題: 裁判は手続きが厳格で、主張と立証を何度も繰り返すため、解決までに非常に長い時間がかかります。第一審だけで1年以上を要することも珍しくなく、控訴・上告と進めば数年単位の争いになることもあります。この間、当事者は紛争に時間と労力を割かれ続け、本業や日常生活に大きな支障をきたします。

- 精神的負担の問題: 裁判は、公開の法廷で相手方と厳しく対立する構造を持っています。自身の主張を法的に構成し、証拠をもって証明しなければならず、そのプロセスは大きな精神的ストレスを伴います。

- 公開性の問題: 裁判は憲法で「公開」が原則と定められています。そのため、家族間のプライベートな問題や、企業の信用に関わるような内容であっても、誰でも傍聴できる法廷で審理されることになります。これは、プライバシーや企業秘密を守りたい当事者にとっては大きなデメリットです。

ADRは、こうした裁判の持つ課題を克服し、より利用しやすく、市民のニーズに合った紛争解決の選択肢を提供するために整備された制度です。裁判所が関与しないため、より簡易な手続きで、迅速かつ低コストな解決が期待できます。ADRは裁判制度に取って代わるものではなく、それを補完し、国民の司法アクセスを拡充する重要な役割を担っているのです。

ADRが目指す公平で柔軟な紛争解決

ADRのもう一つの重要な特徴は、その解決理念にあります。ADRが目指すのは、単に紛争を終わらせることだけではありません。「公平性」と「柔軟性」を両立させ、当事者が真に納得できる解決を導き出すことを目的としています。

- 公平性の確保:

ADRは、裁判ではないとはいえ、単なる当事者同士の話し合い(交渉)とは異なります。そこには必ず、紛争の当事者から独立した、中立・公正な第三者が関与します。この第三者は「手続実施者」「あっせん人」「調停委員」「仲裁人」などと呼ばれ、法律家(弁護士)のほか、建築士、医師、カウンセラーなど、その紛争分野に関する高度な専門知識や経験を持つ専門家が務めます。

この専門家が、一方の当事者に偏ることなく、双方の言い分を丁寧に聞き、冷静に事実関係や問題点を整理することで、話し合いが感情的な対立に陥るのを防ぎ、建設的な対話へと導きます。これにより、当事者間の力の差(例えば、大企業と個人消費者など)に左右されない、公平な手続きの進行が担保されます。 - 柔軟な紛争解決:

裁判は、法律という厳格なルールに基づいて「権利があるか、ないか」「どちらが正しいか、間違っているか」という法的判断を下す手続きです。そのため、判決は白黒をはっきりさせる画一的な内容になりがちです。

一方、ADRでは、必ずしも法律の厳密な解釈だけに縛られる必要はありません。もちろん法的な観点は重要な判断材料となりますが、それ以上に、「なぜ紛争に至ったのか」という背景や、当事者の感情、そして紛争解決後の将来的な関係性といった、法律では割り切れない実情にも配慮した解決を目指します。

例えば、金銭的な賠償だけでなく、「謝罪する」「再発防止策を講じる」「今後の取引条件を見直す」といった、当事者のニーズに応じたオーダーメイドの解決策を探ることが可能です。ADRの主役はあくまで紛争の当事者であり、第三者はその自主的な解決をサポートする役割に徹します。そのため、最終的に得られる合意は、誰かから押し付けられたものではなく、自分たちで作り上げた解決策であるという納得感を得やすくなります。これが、円満な紛争解決と、その後の良好な関係維持に繋がるのです。

ADRの主な3つの種類

ADRには様々な形態がありますが、手続きへの第三者の関与度や、最終的な結論の効力の違いによって、主に「あっせん」「調停」「仲裁」の3つに大別されます。それぞれの特徴を理解し、自分の抱えるトラブルの性質に合った種類を選ぶことが重要です。

| 種類 | 手続きへの第三者の関与度 | 解決案の提示 | 結論の法的効力 | 主な利用場面 |

|---|---|---|---|---|

| あっせん | 低い(話し合いの促進・調整役) | 提示する場合もあるが、当事者を拘束しない | 当事者間の合意(和解契約)のみ | 比較的軽微な紛争、当事者間の対話が可能な場合(近隣トラブル、労働問題など) |

| 調停 | 中程度(解決案の提示など積極的な関与) | 積極的に提示し、受諾を促す | 合意が成立し調書が作成されると、確定判決と同一の効力を持つ場合がある(特に裁判所の調停) | 当事者の主張に隔たりがある場合(離婚、遺産分割、交通事故など) |

| 仲裁 | 高い(裁判官のように判断を下す) | 最終的な「仲裁判断」を下す | 確定判결と同一の効力があり、原則として不服申し立て(控訴)ができない | 専門性の高い分野、迅速かつ最終的な解決を求める場合(国際取引、建設、スポーツなど) |

① あっせん

「あっせん(斡旋)」は、ADRの中でも最も簡易的で、当事者の自主的な話し合いを重視する手続きです。

- 手続きの概要:

あっせんでは、「あっせん人」と呼ばれる中立的な第三者が当事者の間に入り、話し合いが円滑に進むよう手助けをします。あっせん人の役割は、あくまで進行役に近く、対立している当事者双方の主張や言い分を整理し、誤解を解き、対話のテーブルに着かせることに主眼が置かれます。

必要に応じて、あっせん人が専門的な知見から助言を与えたり、解決のための案(あっせん案)を提示したりすることもあります。しかし、その案を受け入れるかどうかは完全に当事者の自由に委ねられており、あっせん人が解決内容を強制することはありません。 - 特徴とメリット:

手続きが非常に柔軟で、形式張らない話し合いの場で進められることが多いのが特徴です。そのため、当事者間の感情的なしこりを和らげ、円満な解決を目指す場合に特に適しています。費用も無料または非常に低廉な場合が多く、利用のハードルが低い点もメリットです。 - 注意点:

あっせんが成立するには、最終的に当事者双方が合意に達する必要があります。合意に至らなければ、あっせんは「不成立」として終了します。また、成立した合意は、あくまで当事者間の私的な契約(和解契約)としての効力しか持ちません。相手が合意内容を履行しない場合に、直ちに強制執行することはできません。 - 具体的な利用例:

都道府県労働局で行われる「個別労働紛争のあっせん」が代表例です。解雇、雇止め、賃金未払い、ハラスメントといった、個々の労働者と事業主との間のトラブルについて、労働問題の専門家であるあっせん委員が無料で解決の手助けをしています。(参照:厚生労働省 個別労働紛紛争解決制度)

② 調停

「調停」は、あっせんよりも一歩踏み込んで、第三者がより積極的に解決に関与する手続きです。日本のADRにおいては、最も広く利用されている形態の一つと言えます。

- 手続きの概要:

調停では、通常、裁判官と民間から選ばれた調停委員(識者や専門家)で構成される「調停委員会」が、当事者の間に入ります。調停委員会は、当事者双方から交互に話を聞く「交互面接」という方式をとることが多く、相手と顔を合わせずに冷静に自分の主張を伝えられるよう配慮されています。

調停委員会は、法的な観点や社会常識、専門的知見に基づき、双方の主張の妥当性を判断し、具体的な解決案(調停案)を提示して、双方にその受諾を働きかけます。 - 特徴と効力:

あっせんが当事者主導の話し合いを「促進」するのに対し、調停は第三者が解決案を「提示」し、合意形成を主導する側面が強いのが特徴です。

特に、家庭裁判所や簡易裁判所で行われる調停(民事調停・家事調停)において、当事者が合意に至り、その内容が「調停調書」に記載された場合、この調書は確定した判決と同一の効力を持ちます。これは「債務名義」となり、相手が金銭の支払いなどを怠った場合には、この調停調書に基づいて強制執行の手続きをとることが可能です。 - 具体的な利用例:

離婚や親権、養育費などを話し合う「夫婦関係調整調停(離婚調停)」や、遺産の分け方を話し合う「遺産分割調停」といった家族間の紛争(家事調停)、あるいは貸金の返還や不動産の明け渡しなどを求める一般的な民事紛争(民事調停)で広く利用されています。

③ 仲裁

「仲裁」は、ADRの中でも最も裁判に近く、拘束力の強い結論が得られる手続きです。

- 手続きの概要:

仲裁を利用するには、紛争の当事者双方が「紛争の解決を仲裁人の判断に委ね、その判断に最終的に従う」という合意(仲裁合意)をあらかじめ書面で交わしておく必要があります。この仲裁合意に基づき、当事者が選任した(または仲裁機関が指定した)「仲裁人」または「仲裁廷(複数の仲裁人から成る合議体)」が、審理を行って、最終的な判断を下します。審理の進め方は、裁判に準じて、当事者が主張や証拠を提出する形で行われますが、裁判よりは迅速かつ柔軟に進められます。 - 特徴と効力:

仲裁の最大の特徴は、仲裁人が下す「仲裁判断」の効力です。仲裁法に基づき、仲裁判断は裁判所の確定判決と同一の効力を持ちます。つまり、法的な拘束力があり、相手がその内容に従わない場合は強制執行が可能です。

さらに重要な点として、仲裁判断に対しては、原則として不服を申し立てることができません。裁判のように控訴や上告といった制度はなく、一審制で紛争が終局的に解決します。これにより、紛争の蒸し返しを防ぎ、迅速かつ最終的な解決が図れるという大きなメリットがあります。 - 具体的な利用例:

その強力な効力から、専門性の高い分野や、迅速な解決が求められるビジネスの場面で多く利用されます。具体的には、国をまたいだ企業間の契約トラブルを解決する「国際商事仲裁」、建設工事の請負代金や瑕疵をめぐる紛争を扱う「建設工事紛争」、アスリートのドーピング問題や団体との間の紛争などを扱う「スポーツ仲裁」などが代表的です。

ADRの運営主体による分類

ADRは、その手続きを誰が運営しているかという視点からも分類できます。大きく分けて、民間の団体が運営する「民間型ADR」と、行政機関が運営する「行政型ADR」があります。それぞれに特徴があり、相談する紛争の内容によって適した機関が異なります。

民間型ADR

民間型ADRは、その名の通り、民間の非営利団体や業界団体などによって運営される紛争解決手続きです。非常に多種多様な機関が存在し、それぞれが得意とする専門分野を持っています。

- 特徴とメリット:

民間型ADRの最大の強みは、その専門性にあります。特定の紛争分野に特化しているため、その分野に関する深い知識と経験を持つ専門家が手続実施者として登録されています。

例えば、建築紛争であれば一級建築士、医療紛争であれば医師、知的財産紛争であれば弁理士といった専門家が、法律家である弁護士と共に手続きに関与します。これにより、技術的・専門的な論点が多い複雑な紛争であっても、実態に即した的確な判断や助言が期待できます。

また、民間ならではの柔軟な運営により、当事者のニーズに合わせたきめ細やかなサービスが提供されることも多いです。 - かいけつサポート(法務大臣認証ADR制度):

民間型ADRの中には、非常に多くの団体が存在するため、「どの機関を信頼すればよいのか分からない」という問題が生じます。そこで創設されたのが「認証ADR制度(かいけつサポート)」です。

これは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づき、民間のADR事業者が定める手続きの公正さや専門性、運営体制などが一定の基準を満たしている場合に、法務大臣がその事業者を認証する制度です。

この認証を受けている機関は、信頼性が高く、安心して利用できる一つの目安となります。認証ADR機関で和解が成立した場合、時効の中断といった法的な効果が認められたり、調停が不成立に終わった場合に、一定期間内に裁判を起こせば、調停申立ての時に遡って時効中断の効力が生じるといったメリットもあります。(参照:法務省 かいけつサポート) - 具体的な機関の例:

- 各都道府県の弁護士会ADRセンター: 弁護士が中心となって運営し、幅広い民事紛争に対応しています。

- 日本知的財産仲裁センター: 特許権、商標権、著作権などの知的財産に関する紛争を専門に扱います。

- 金融ADR制度: 銀行、証券会社、保険会社など金融機関とのトラブルを解決するため、各業界団体が設置しているADR機関です。

- 日本スポーツ仲裁機構: スポーツに関する様々な紛争の仲裁・調停を行います。

行政型ADR

行政型ADRは、国の行政機関や地方公共団体、あるいは法律に基づいて設立された公的な性格を持つ機関が運営する紛争解決手続きです。

- 特徴とメリット:

行政型ADRの最大のメリットは、その公益性と利用しやすさにあります。公的な機関が運営しているため、中立・公正性が高く、安心して利用できます。また、国民や住民へのサービスという位置づけから、相談や手続きにかかる費用が無料、もしくは非常に低廉であることがほとんどです。

全国各地に相談窓口が設置されている場合が多く、身近な場所で気軽に相談できるアクセスの良さも魅力です。特定の行政分野(消費者保護、労働、公害など)に特化しており、その分野に関する豊富な情報やノウハウを蓄積しています。 - 注意点:

行政型ADRが扱うことができるのは、その機関が所管する特定の分野の紛争に限られます。例えば、労働局は労働問題しか扱えず、消費生活センターは消費者問題しか扱えません。自分のトラブルがどの機関の管轄なのかを事前に確認する必要があります。 - 具体的な機関の例:

- 国民生活センター・消費生活センター: 商品の契約トラブルや悪質商法など、消費者と事業者間の紛争に関する相談やあっせんを行います。

- 都道府県労働局: 個々の労働者と事業主との間の労働条件などをめぐる紛争について、助言・指導やあっせんを行います。

- 建設工事紛争審査会: 建設工事の請負契約に関する紛争のあっせん、調停、仲裁を行います。

- 公害等調整委員会: 公害や土地の境界線をめぐる紛争などについて、あっせん、調停、仲裁を行います。

このように、ADRには様々な運営主体があり、それぞれに強みがあります。自分の抱えるトラブルの性質や専門性、かけられる費用などを考慮して、最適な機関を選択することが、満足のいく解決への第一歩となります。

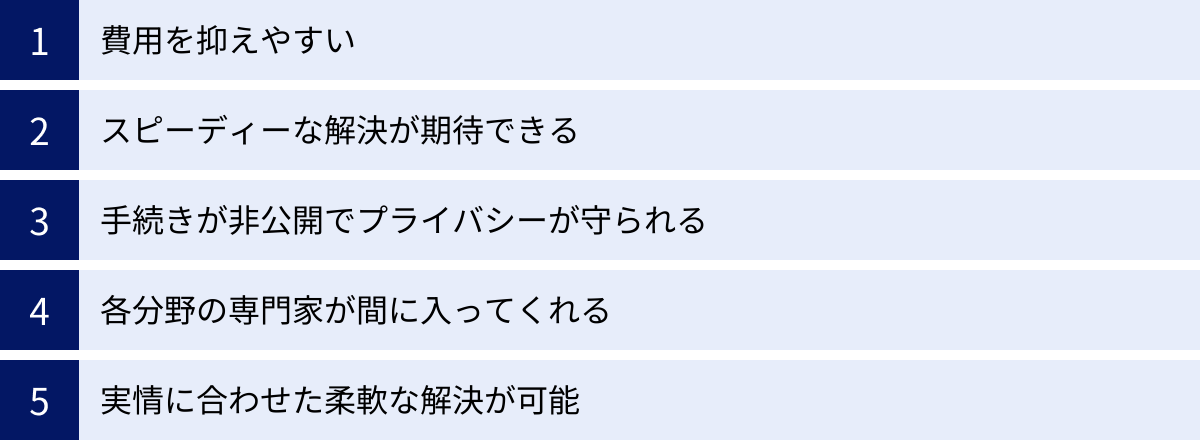

ADRを利用する5つのメリット

裁判ではなくADRを選択することには、多くの具体的なメリットが存在します。これらを理解することは、紛争解決の手段を賢く選択する上で非常に重要です。ここでは、ADRが持つ代表的な5つのメリットを詳しく解説します。

① 費用を抑えやすい

紛争解決において、費用は最も気になる点の一つです。ADRは、裁判に比べて費用を大幅に抑えられる可能性が高いという大きなメリットがあります。

裁判の場合、まず訴訟を提起する際に、請求する金額(訴額)に応じて算出される「申立手数料(収入印紙)」が必要になります。さらに、裁判所から相手方へ書類を送るための「郵便切手代(予納郵券)」も納めなければなりません。そして、最も大きな負担となりうるのが、弁護士に依頼した場合の「弁護士費用」です。弁護士費用は、相談料、着手金、成功報酬、日当、実費などから構成され、紛争が複雑化・長期化すれば、その総額は数百万円に及ぶこともあります。

一方、ADRの費用体系は機関によって様々ですが、全体的に裁判よりも低廉な傾向にあります。

- 申立手数料・期日手数料: ADR機関に申し立てる際の手数料や、話し合いの期日ごとにかかる手数料は、多くの場合、数千円から数万円程度に設定されています。

- 無料の機関: 国民生活センターや都道府県労働局などの行政型ADRでは、相談からあっせん手続きまで原則として無料で利用できます。これは、紛争の金額が小さい場合や、費用をかけるのが難しい個人にとって非常に大きな利点です。

- 成立手数料: 手続きの結果、和解が成立した場合に、解決額の数パーセント程度の成功報酬(成立手数料)がかかる機関もありますが、それでも弁護士に依頼するよりは安価に済むケースがほとんどです。

もちろん、ADRでも弁護士に代理人を依頼すればその費用はかかりますが、手続き自体が短期で終わる傾向にあるため、結果的に弁護士費用も抑えられる可能性があります。このように、経済的な負担を軽減し、費用倒れのリスクを避けられる点は、ADRの際立ったメリットと言えます。

② スピーディーな解決が期待できる

紛争が長引くことは、当事者にとって金銭的な負担だけでなく、時間的・精神的な負担を増大させます。ADRは、厳格な手続きが定められている裁判と比較して、迅速な紛争解決が期待できます。

日本の裁判制度では、慎重な審理を尽くすため、手続きに時間がかかる構造になっています。第一審判決が出るまでの平均審理期間は、地方裁判所では1年以上かかることも少なくありません。そこから控訴、上告と進めば、最終的な解決まで数年を要するケースも出てきます。この間、当事者は常に紛争のことを考え、準備に追われ、本来の仕事や生活に集中することが難しくなります。

対して、ADRの多くは、より柔軟で簡易な手続きを採用しています。

- 期日の設定: 裁判のように1ヶ月に1回程度の期日ではなく、より柔軟に、時には集中的に期日を設定することが可能です。

- 審理の進め方: 厳格な訴訟要件や証拠法則に縛られず、論点を絞った効率的な話し合いが進められます。

- 解決までの期間: 多くのADR機関では、申立てから2~3回の期日(期間にして2~4ヶ月程度)で解決に至るケースが標準的とされています。もちろん事案の複雑さにもよりますが、裁判に比べて圧倒的に短期間で結論が出る可能性が高いのです。

このスピード感は、特にビジネス上の紛争において重要です。取引先とのトラブルを早期に解決し、事業への影響を最小限に食い止めたい企業にとって、ADRは非常に有効な選択肢となります。

③ 手続きが非公開でプライバシーが守られる

裁判は、国民の司法への信頼を確保する観点から、憲法第82条で「対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」と定められており、原則として公開されます。これは、誰でも自由に裁判を傍聴できることを意味します。

しかし、紛争の内容によっては、他人に知られたくないプライベートな情報が含まれることも少なくありません。

- 個人の場合: 離婚や相続といった家族間のデリケートな問題。

- 企業の場合: 取引上のトラブル、技術情報、顧客情報、企業ブランドの毀損に繋がりかねない問題。

こうした内容が公開の法廷で審理されることは、当事者にとって大きな精神的苦痛や社会的・経済的な不利益をもたらすリスクがあります。

この点、ADRの手続きは、法律で守秘義務が課せられており、原則としてすべて非公開で行われます。当事者や手続実施者、ADR機関の職員以外が話し合いの場に立ち入ることはできず、手続きの内容が外部に漏れることはありません。

この非公開性により、当事者は他人の目を気にすることなく、安心して本音で話し合うことができます。プライバシーや企業秘密を保護しながら、紛争の解決に集中できる環境が提供されることは、ADRの極めて重要なメリットです。

④ 各分野の専門家が間に入ってくれる

紛争には、法律的な問題だけでなく、技術的、専門的な知識がなければ理解が難しい論点が含まれることが多々あります。例えば、医療過誤、建築瑕疵、ITシステムの開発トラブルなどです。

裁判の場合、裁判官は法律の専門家ではありますが、必ずしも個別の専門分野に精通しているわけではありません。そのため、鑑定人を選任するなど、別途時間と費用をかけて専門家の意見を求める必要が生じることがあります。

一方、ADR機関の多くは、その紛争分野に特化した専門家を「手続実施者」として多数擁しています。

- 医療ADR: 医師、歯科医師

- 建築ADR: 一級建築士、技術士

- 知的財産ADR: 弁理士、大学教授、元企業の開発担当者

- 金融ADR: 金融実務経験者、学者

これらの専門家が、法律家である弁護士とチームを組んで手続きを担当することもあります。専門家は、技術的な問題点を的確に把握し、業界の慣行や実情を踏まえた上で、専門的知見に基づいた公平な分析や助言を当事者に提供します。

これにより、話が噛み合わなかったり、不毛な水掛け論に陥ったりすることを防ぎ、実態に即した合理的な解決へと導くことが可能になります。専門家の知見を直接的に、かつ迅速に活用できる点は、ADRならではの強みです。

⑤ 実情に合わせた柔軟な解決が可能

裁判における判決は、法規範を適用し、「請求が認められるか、棄却されるか」「損害賠償額はいくらか」といった、法的権利の有無や範囲を確定させるものです。その解決は、ある意味で画一的であり、当事者間の感情的なしこりや、将来の関係性までを配慮するものではありません。

これに対し、ADRは「オール・オア・ナッシング」ではない、実情に合わせた柔軟な解決を目指せる点が大きな特徴です。ADRの目的は、当事者双方が納得し、紛争を真に終結させることにあります。

- オーダーメイドの解決策: 金銭の支払いだけでなく、例えば「公式に謝罪文を掲載する」「欠陥商品を修理・交換する」「今後の取引で便宜を図る」「再発防止策を講じ、報告する」といった、多様な内容を和解の条件に盛り込むことができます。

- 将来志向の解決: 特に、これからも関係が続く可能性のある当事者間(取引先、隣人、親族など)の紛争において、ADRは有効です。お互いが少しずつ譲歩し、妥協点を見出すことで、紛争解決後も良好な関係を維持、あるいは再構築することを目指せます。判決による一方的な勝ち負けの関係とは異なり、「雨降って地固まる」ような解決が期待できるのです。

このように、法律の枠組みだけに囚われず、当事者の置かれた状況やニーズに寄り添った、きめ細やかで創造的な解決策を模索できる柔軟性は、ADRが持つ最大の魅力の一つと言えるでしょう。

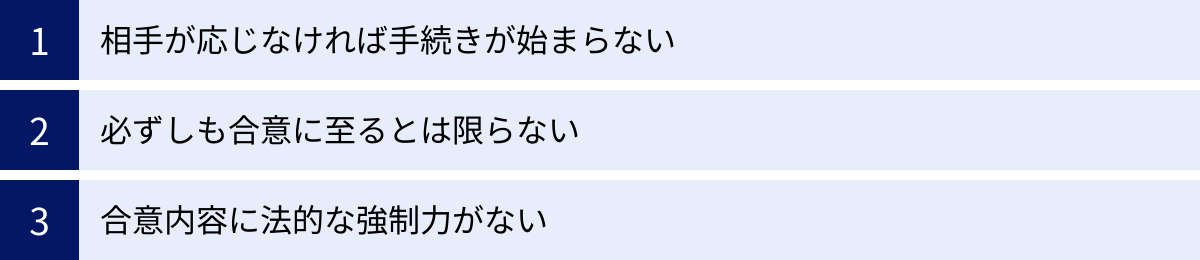

ADRを利用する3つのデメリット

ADRは多くのメリットを持つ有効な紛争解決手段ですが、万能ではありません。利用を検討する際には、その限界やデメリットもしっかりと理解しておく必要があります。ここでは、ADRが抱える主な3つのデメリットについて解説します。

① 相手が応じなければ手続きが始まらない

これがADRの最大の弱点であり、根本的な限界です。ADRは、あくまで当事者双方の合意に基づいて進められる任意の手続きです。

裁判であれば、訴状が裁判所に受理され、相手方に送達されれば、相手がそれを無視したり出廷しなかったりしても、手続きは進行し、最終的には(欠席のまま)原告の主張を認める判決が下される可能性があります。

しかし、ADRの場合はそうはいきません。こちらがADR機関に申立てを行っても、相手方がその申立てを無視したり、話し合いのテーブルに着くことを明確に拒否したりすれば、ADR手続きを開始すること自体ができません。

相手方が「話し合うつもりは一切ない」「裁判で白黒つけたい」と考えている場合、ADRという選択肢は事実上、機能しないことになります。

特に、当事者間の力関係に大きな差がある場合(例えば、大企業と個人など)や、相手が意図的に解決を引き延ばそうとしている場合には、手続きへの参加を拒否される可能性が高まります。この「相手方の協力が不可欠」という点は、ADRを利用する上での最初にして最大のハードルと言えるでしょう。

② 必ずしも合意に至るとは限らない

無事に相手方が手続きに応じ、話し合いが始まったとしても、それで解決が保証されるわけではありません。ADR(特にあっせんや調停)は、手続実施者が解決を強制するものではなく、最終的なゴールは当事者双方の合意(和解)の成立です。

話し合いを進める中で、以下のような状況に陥ることがあります。

- 主張の隔たりが大きい: 金銭的な要求額や、事実認識について、双方の主張の溝が全く埋まらない。

- 感情的な対立が激しい: 理論的な話し合いができず、相手への非難や不満の表明に終始してしまう。

- 提示された解決案に不満: 手続実施者から提示された和解案に、どちらか一方、あるいは双方が納得できない。

このような場合、いくら時間をかけても合意形成は困難です。手続実施者も、これ以上の進展は望めないと判断すれば、手続きを「不成立(打ち切り)」として終了させることになります。

ADRが不成立に終わった場合、そこまでに費やした時間、労力、そして費用(有料の機関の場合)が無駄になってしまう可能性があります。そして、紛争は未解決のまま残るため、結局、改めて裁判を起こすしか選択肢がなくなるという事態に陥りかねません。最初から裁判を起こしていれば、もっと早く解決への道筋が見えたかもしれない、という結果になるリスクもゼロではないのです。

③ 合意内容に法的な強制力がない

ADR手続きを経て、無事に当事者間で合意が成立したとします。その合意内容は「和解契約書」や「合意書」といった書面にまとめられます。しかし、この合意には、原則として判決のような法的な強制力(執行力)がありません。

「執行力」とは、相手が義務(例えば、慰謝料の支払いなど)を任意に履行しない場合に、裁判所を通じて、相手の財産(預金、給与、不動産など)を差し押さえるなどして、強制的に権利の実現を図ることができる効力のことです。

ADRで成立した和解は、あくまで当事者間の私的な「契約」です。もし相手が「支払うと約束したけれど、やはり支払わない」と言い出した場合、その和解契約書だけを根拠に、直ちに強制執行の手続きに入ることはできません。この場合、「合意した内容を履行せよ」ということを求める、新たな裁判(履行請求訴訟)を起こさなければならなくなる可能性があります。これは二度手間であり、ADRで裁判を避けた意味が薄れてしまいます。

ただし、このデメリットにはいくつかの重要な例外と対策があります。

- 仲裁判断: 前述の通り、「仲裁」手続きで下された「仲裁判断」は、確定判決と同一の効力を持ち、執行力が認められます。

- 裁判所の調停調書: 家庭裁判所や簡易裁判所の調停で作成された「調停調書」も、確定判決と同一の効力を持ち、執行力があります。

- 公正証書の作成: 上記以外のADR(民間のあっせんや調停など)で和解が成立した場合でも、その合意内容を公証役場で「公正証書」として作成しておくという対策が有効です。特に、金銭の支払いに関する合意について、「支払いを怠った場合は直ちに強制執行に服する」という旨の文言(強制執行認諾文言)を盛り込んでおけば、その公正証書は判決などと同じ「債務名義」となり、裁判を経ずに強制執行が可能になります。

これらの例外や対策を理解し、必要に応じて活用することが、ADRのデメリットを補う上で重要です。

一目でわかるADRと裁判の比較

ADRと裁判は、どちらも紛争を解決するための手段ですが、その性質は大きく異なります。これまで解説してきた内容を、より分かりやすく比較するために、以下の表にまとめました。どちらの手続きを選択すべきか迷った際の参考にしてください。

| 比較項目 | ADR(裁判外紛争解決手続) | 裁判 |

|---|---|---|

| 費用 | 比較的低廉。申立手数料などが安価で、機関によっては無料で利用できる。 | 比較的高額。訴額に応じた印紙代や高額になりがちな弁護士費用がかかる。 |

| 期間 | 比較的短期。申立てから数ヶ月程度での解決が多く、迅速性に優れる。 | 長期化しやすい。第一審だけで1年以上、上訴すれば数年かかることも珍しくない。 |

| 公開性 | 原則非公開。プライバシーや企業秘密が守られ、安心して話し合える。 | 原則公開。誰でも傍聴できる法廷で審理されるため、情報が外部に知られる。 |

| 柔軟性 | 高い。法律に縛られず、当事者の実情や感情に配慮したオーダーメイドの解決が可能。 | 低い。法律に基づいて権利の有無を判断するため、解決策は画一的になりがち。 |

| 強制力 | 原則なし。合意内容(和解契約)に執行力はない。ただし、仲裁判断や裁判所の調停調書には強制力がある。 | あり。確定した判決には執行力があり、相手の財産を差し押さえるなど強制的な権利実現が可能。 |

| 手続きの雰囲気 | 協調的・対話的。中立な第三者の下で、当事者間の話し合いを中心に進む。 | 対立的・闘争的。公開の法廷で、原告と被告が互いの主張・立証をぶつけ合う。 |

| 主導権 | 当事者。当事者が主体となって解決策を探る。第三者はあくまでサポート役。 | 裁判官。手続きの進行や最終的な判断の主導権は裁判官が握る。 |

| 結論 | 合意(和解)を目指す。双方が納得する着地点を探る。(仲裁の場合は「判断」) | 判決。裁判官が法に基づいて一方の勝ち、一方の負け(あるいは一部認容)を決定する。 |

費用の違い

ADRは公的な無料サービスから、数万円程度で利用できる民間機関まで選択肢が広く、全体として低コストです。一方、裁判は訴訟の規模が大きくなるほど印紙代も高額になり、弁護士費用もかさむため、高コストになりがちです。

解決までにかかる期間の違い

ADRは柔軟な手続きにより数ヶ月単位での迅速な解決が期待できるのに対し、裁判は厳格な手続きを踏むため年単位の長期戦になることを覚悟する必要があります。

手続きの公開・非公開の違い

プライバシーを重視するなら非公開が原則のADRが適しています。社会的な問題を問うなど、広く世に知らしめたい場合は公開が原則の裁判が向いていると言えるかもしれません。

解決方法の柔軟性の違い

白黒はっきりさせることよりも、今後の関係性を維持したい、お互いの妥協点を見つけたいというニーズには、オーダーメイドの解決が可能なADRが非常に有効です。法的な権利を明確にし、厳格な判断を求めるのであれば裁判が適しています。

強制力の有無

相手が任意に支払いに応じるか不確かな場合や、最終的に強制的にでも権利を実現したいと強く望む場合は、判決に執行力がある裁判の方が確実です。ただし、ADRの中でも仲裁判断や公正証書を活用すれば、強制力を持たせることも可能です。

このように、ADRと裁判にはそれぞれ一長一短があります。どちらが優れているということではなく、自分の抱える紛争の性質、相手方との関係、解決に何を求めるのか(スピード、コスト、プライバシー、最終的な効力など)を総合的に考慮して、最適な手段を選択することが何よりも重要です。

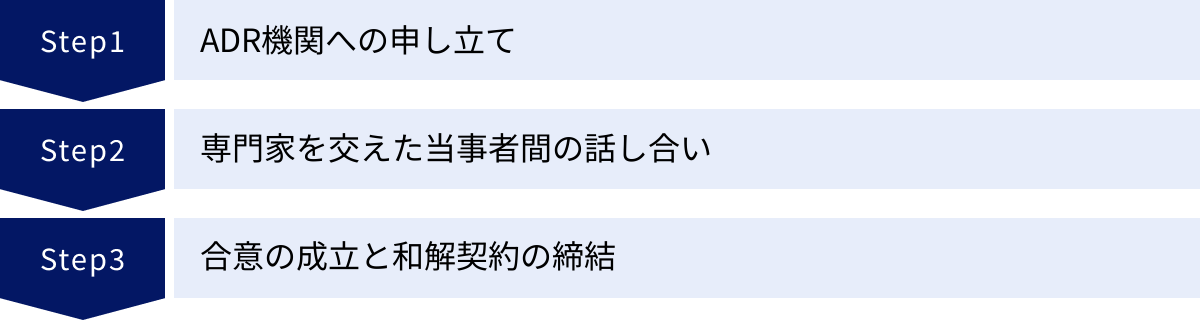

ADRの手続きの流れ【3ステップ】

ADRを利用したいと考えた場合、具体的にどのような流れで手続きが進んでいくのでしょうか。機関によって細かな違いはありますが、ここでは一般的なADR(あっせん・調停)の手続きを、大きく3つのステップに分けて解説します。

① ADR機関への申し立て

まず、紛争解決の第一歩として、ADR機関に手続きの開始を申し立てることから始まります。

- ADR機関の選定:

自分の抱えるトラブルの内容に最も適したADR機関を選びます。例えば、消費者トラブルなら国民生活センター、労働問題なら労働局、建築トラブルなら建設工事紛争審査会や住宅紛争審査会、といったように、紛争分野に合った専門機関を選ぶのが基本です。どの機関がよいか分からない場合は、法務省の「かいけつサポート」のウェブサイトで検索したり、弁護士や法テラスに相談したりするのも良いでしょう。 - 申立書の作成・提出:

選んだ機関のウェブサイトなどから申立書の様式(フォーマット)を入手し、必要事項を記入します。主に、申立人(自分)と相手方の氏名・住所・連絡先、紛争の概要(いつ、どこで、誰が、何をしたか)、求める解決の内容(何を要求するか)などを、具体的かつ客観的に記載します。

申立書と合わせて、紛争の経緯がわかる資料(契約書、メールのやり取り、写真、診断書など)のコピーを添付して、機関の窓口に提出(郵送または持参)します。この際、申立手数料が必要な機関では、指定された方法で納付します。 - 受理と相手方への連絡:

ADR機関は、提出された申立書の内容を確認し、その機関で取り扱うのに適した案件かどうかを審査します。不備がなければ申立ては「受理」されます。

次に、機関から相手方に対して、「〇〇さんから、あなたとの間のトラブルについてADRの申立てがありました。この手続きに参加する意思はありますか?」といった形で、中立的な立場から手続きへの参加を呼びかける通知が送られます。この時点で相手が参加を拒否すれば、手続きは開始されずに終了となります。

② 専門家を交えた当事者間の話し合い

相手方がADR手続きへの参加に同意すると、いよいよ中立な専門家を交えた話し合いのフェーズに入ります。

- 手続実施者の選任:

ADR機関は、紛争の内容に応じて、その機関に登録されている専門家の中から、手続実施者(あっせん人、調停委員など)を1名または複数名選任します。当事者が手続実施者の候補者リストから選べる場合もあります。 - 期日の設定と進行:

当事者双方の都合を聞いた上で、第1回の話し合いの期日(日時と場所)が決定されます。場所は、ADR機関内の会議室などが使われるのが一般的です。

期日当日は、手続実施者が進行役となり、まずは申立人から、次に相手方から、というように双方の言い分を丁寧に聞いていきます。感情的にならずに冷静に事実を話すことが重要です。

多くの調停では、当事者が直接顔を合わせると感情的な対立が激しくなるのを避けるため、別々の部屋で待機し、手続実施者が両者の部屋を行き来して話を聞き、伝える「交互面接(分離審尋)」という方式が採用されます。 - 論点の整理と解決案の模索:

手続実施者は、双方の話を聞きながら、どこが争点となっているのか(論点)、事実関係はどうなっているのか、法的にはどのように評価されるのかを整理していきます。そして、専門的な知見や過去の事例などを参考にしながら、双方にとって受け入れ可能な妥協点や、具体的な解決案を模索していきます。このプロセスを、1回から数回の期日にわたって繰り返します。

③ 合意の成立と和解契約の締結

話し合いを重ねた結果、双方が納得できる解決策が見つかれば、手続きは最終段階に入ります。

- 合意の成立(和解):

手続実施者から提示された解決案に当事者双方が「同意します」と表明した時点で、合意(和解)が成立したことになります。ADRの最大の目的が達成された瞬間です。 - 和解契約書(合意書)の作成:

成立した合意内容を、後日の紛争蒸し返しを防ぐために、明確な書面に残します。この書面は「和解契約書」「合意書」「調停調書」などと呼ばれます。

書面には、誰が誰に対して、いつまでに、何を履行するのか(例:「AはBに対し、令和〇年〇月〇日限り、解決金として金〇〇円を支払う」)といった内容を、具体的かつ一義的に記載します。双方が内容を確認した上で署名・押印し、それぞれが1通ずつ保管します。 - 手続きの終了:

和解契約書の作成をもって、ADR手続きはすべて終了となります。あとは、当事者がその契約書の内容に従って、約束した義務を履行することになります。

前述の通り、この和解契約に強制力を持たせたい場合は、別途、公証役場で公正証書にしておくことを検討すると良いでしょう。

もし、最終的に合意に至らなかった場合は、「不成立」として手続きは終了します。その場合は、当事者間で直接交渉を続けるか、弁護士に依頼して訴訟を提起するかなど、次の手段を検討することになります。

ADRの利用が向いているケース

ADRは多くのメリットを持つ一方で、デメリットも存在します。そのため、あらゆる紛争にADRが適しているわけではありません。ここでは、どのような場合にADRの利用を積極的に検討すべきか、代表的な2つのケースを紹介します。

裁判以外の方法で円満に解決したい場合

紛争の当事者間の関係性は様々です。見ず知らずの相手との一度きりのトラブルもあれば、今後も関係が続いていく相手とのトラブルもあります。後者のようなケースでは、裁判で徹底的に争うことは、将来の関係に修復不可能な亀裂を生じさせてしまう可能性があります。

ADRは、当事者間の将来的な関係性の維持・再構築を重視する場合に非常に有効な手段です。

- 取引先とのトラブル: 継続的な取引関係にある企業間で、代金の支払いや納品の遅延などをめぐって紛争が生じた場合。裁判で争えば取引は打ち切りになる可能性が高いですが、ADRであれば、問題点を解決した上で、今後の取引条件を見直すなど、建設的な話し合いによって関係を継続できる可能性があります。

- 隣人とのトラブル: 騒音、ゴミ出し、ペットの問題など、近隣住民との間でトラブルが発生した場合。引っ越さない限り、顔を合わせる関係は続きます。ADRでお互いの事情を理解し、ルール作りをすることで、その後の良好なご近所付き合いを取り戻せるかもしれません。

- 親族間のトラブル: 遺産分割や親の介護などをめぐる兄弟姉妹間の争い。裁判で骨肉の争いを演じるのではなく、ADRで第三者を交えて冷静に話し合うことで、感情的なしこりを残さずに円満な解決を図り、親族としての縁を保つことにつながります。

- プライバシーを保護したい場合: 離婚や不貞行為に関する問題など、他人に知られたくないデリケートな内容の紛争。手続きが非公開であるADRは、プライバシーを守りながら解決を目指したいというニーズに完全に応えます。

このように、「白黒つける」ことよりも「円満な着地点を見つける」ことを優先したいと考えるならば、ADRは裁判よりもはるかに適した選択肢と言えるでしょう。

費用や時間をかけずに早く解決したい場合

「紛争を解決したいが、裁判を起こすほどではない」「裁判にかかる高額な費用や長い時間は負担できない」。このように考える方は少なくありません。ADRは、コストと時間の両面で、紛争解決のハードルを大きく下げてくれます。

- 紛争の規模が比較的小さい場合: 例えば、数万円から数十万円程度の貸金の返還請求、インターネット通販での商品の欠陥、敷金の返還トラブルなど。請求額に対して裁判費用や弁護士費用が見合わない(費用倒れになる)ようなケースでは、無料または低廉な費用で利用できるADRが極めて有効です。

- 早期に事業や生活を正常化させたい場合: 紛争が長引くことは、精神的なストレスはもちろん、事業活動や日常生活そのものを停滞させます。例えば、個人事業主が取引先からの入金遅延に悩んでいる場合、数ヶ月単位で迅速に解決が期待できるADRを利用することで、キャッシュフローを早期に改善し、事業を立て直すことができます。

- 法的な論点が複雑ではない場合: 契約内容の解釈が争点、といった純粋な法律問題というよりは、事実関係の認識のズレや、コミュニケーション不足から生じたようなトラブルの場合。このようなケースでは、厳格な法的主張を戦わせるよりも、ADRで第三者に間に入ってもらい、事実を整理し、話し合いを仲介してもらう方が、はるかに早く効率的に解決に至る可能性があります。

「大事にしたくないが、泣き寝入りもしたくない」。ADRは、こうした多くの人々が抱えるジレンマに対する、現実的で賢明な答えを提供してくれる制度なのです。

ADRがよく利用されるトラブルの具体例

ADRは、私たちの身の回りで起こる非常に幅広い分野のトラブル解決に活用されています。ここでは、ADRが特によく利用される代表的な紛争の具体例を挙げ、それぞれどのようなADR機関が対応しているのかを紹介します。

家族間のトラブル(離婚・相続など)

家族や親族間の紛争は、金銭的な問題だけでなく、長年の感情的な対立が絡み合い、当事者だけでの話し合いが困難になるケースが少なくありません。

- 対象となるトラブル: 離婚(親権、養育費、財産分与、慰謝料)、夫婦関係の修復、遺産分割、遺留分侵害額請求、扶養料の請求など。

- ADRが有効な理由: 感情的な対立を、中立な第三者が介入することで冷静な話し合いへと導きます。また、公開の法廷で家族のプライベートな問題を話すことへの抵抗感が強い場合でも、非公開のADRであれば安心して利用できます。

- 主なADR機関:

- 家庭裁判所: 全国の家庭裁判所で行われる「家事調停」が最も一般的です。調停が成立し、調停調書が作成されれば、確定判決と同一の効力を持ちます。

- 弁護士会ADRセンター: 弁護士が調停人となり、法的な観点から整理しつつ、柔軟な解決を目指します。

交通事故に関するトラブル

交通事故では、加害者・被害者間の過失割合や、損害賠償額(治療費、休業損害、慰謝料など)をめぐって争いになることが頻繁にあります。

- ADRが有効な理由: 損害賠償額の算定には、専門的な知識と過去の判例の蓄積が必要です。交通事故専門のADR機関には、法律と実務に精通した専門家がおり、公平かつ迅速に妥当な解決額を提示してくれます。

- 主なADR機関:

- 公益財団法人 交通事故紛争処理センター: 弁護士が無料で相談・和解のあっせんを行います。被害者からの申立てのみ受け付けています。

- 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター: 弁護士による無料相談のほか、示談のあっせん(ADR)も行っています。

労働問題(解雇・ハラスメントなど)

個々の労働者と使用者(会社)との間には、情報量や交渉力に大きな格差があるため、労働者が一人で会社と交渉するのは困難な場合が多いです。

- 対象となるトラブル: 不当解雇、雇止め、賃金・残業代の未払い、パワハラ・セクハラなどのハラスメント、配置転換など。

- ADRが有効な理由: 無料または低コストで、労働問題の専門家から助言を受けながら、会社側と対等な立場で話し合いができます。迅速な解決は、失業中の労働者の生活再建にとっても重要です。

- 主なADR機関:

- 都道府県労働局: 全国の労働局に設置された「紛争調整委員会」が、無料で「個別労働紛争のあっせん」を行っています。

- 弁護士会ADRセンター: 労働問題に詳しい弁護士が調停人となり、より複雑な事案にも対応します。

- 労働審判: 裁判所の手続きですが、裁判官1名と労働関係の専門家2名からなる労働審判委員会が、原則3回以内の期日で審理する、ADRの要素を強く持つ迅速な手続きです。

消費者トラブル(契約・悪質商法など)

商品やサービスの購入・契約をめぐり、事業者との間でトラブルになるケースは後を絶ちません。

- 対象となるトラブル: インターネット通販のトラブル、エステや語学教室などの中途解約、悪質な訪問販売や電話勧誘販売、金融商品(投資信託、保険など)に関する説明義務違反など。

- ADRが有効な理由: 消費者一人では、専門知識を持つ事業者に対して不利な立場に置かれがちです。公的なADR機関が間に入ることで、対等な交渉が可能になります。

- 主なADR機関:

- 国民生活センター、各地の消費生活センター: 全国の窓口で相談を受け付け、必要に応じて事業者との間の「あっせん」を行います。相談・あっせんは無料です。

- 金融ADR制度: 銀行・証券・保険など、各金融分野の業界団体が設置したADR機関で、金融機関とのトラブルを解決します。

- 一般財団法人 製造物責任(PL)センター: 製品の欠陥によって生命、身体、財産に損害が生じた場合の紛争(PL紛争)を扱います。

医療に関するトラブル

医療行為の結果をめぐり、患者側と医療機関側との間で見解の対立が生じることがあります。

- 対象となるトラブル: 医療ミス(医療過誤)が疑われる事案、医師からの説明不足(インフォームド・コンセント)に関する問題など。

- ADRが有効な理由: 医療は極めて専門性が高く、原因究明には医学的知見が不可欠です。医療ADRでは、医師と弁護士が協力して、中立的な立場で事実関係の調査や原因分析を行い、対立する両者の対話を促進します。

- 主なADR機関:

- 各都道府県の弁護士会: 医療ADRを専門に扱う部門を設置している弁護士会が多くあります。

建築に関するトラブル

住宅の新築やリフォームなどをめぐるトラブルは、金額が大きく、技術的な論点も多いため、深刻化しやすい傾向があります。

- 対象となるトラブル: 建物の欠陥(雨漏り、傾きなど)、工事の遅延、追加工事代金の請求、リフォームに関するトラブルなど。

- ADRが有効な理由: 建築士や技術士といった建築の専門家が手続実施者として関与し、技術的な観点から欠陥の有無や原因を判断してくれます。

- 主なADR機関:

- 建設工事紛争審査会: 国土交通省および各都道府県に設置され、建設工事の請負契約に関する紛争のあっせん、調停、仲裁を行います。

- 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル): 住宅の紛争に関する相談や、指定住宅紛争処理機関(弁護士会など)の紹介を行っています。

知的財産権に関するトラブル

特許権、著作権、商標権などの知的財産権は、企業の競争力の源泉であり、これをめぐる紛争は専門性が非常に高くなります。

- 対象となるトラブル: 特許権や商標権の侵害、著作権(デザイン、プログラム、音楽など)の無断使用、ライセンス契約に関する紛争など。

- ADRが有効な理由: 技術内容や法律解釈が複雑なため、その分野の専門家の知見が不可欠です。また、企業秘密を保護するため、非公開のADRが適しています。

- 主なADR機関:

- 日本知的財産仲裁センター: 弁護士や弁理士などの専門家が、知的財産に関する紛争の調停・仲裁を行います。

ADRの主な相談先・申立機関

実際にトラブルに直面し、ADRの利用を考えたとき、どこに相談・申立てをすればよいのでしょうか。ここでは、様々な紛争に対応する代表的な相談先・申立機関を紹介します。

弁護士会ADRセンター

全国の各都道府県にある弁護士会は、その多くがADR機関(「仲裁センター」「示談あっせんセンター」などの名称)を運営しています。

- 特徴:

法律の専門家である弁護士が手続実施者(あっせん人・調停人・仲裁人)の中心となるため、法的な論点の整理や、権利関係に基づいた的確な解決案の提示に強みがあります。また、特定の分野に限定されず、金銭貸借、不動産、近隣トラブル、労働問題、医療、建築など、非常に幅広い民事紛争を取り扱っているのが特徴です。 - 利用の流れ:

まずは自分の地域の弁護士会に連絡し、ADRの利用について相談します。申立てを行うと、弁護士会が相手方に連絡を取り、手続きへの参加を促します。費用は、申立手数料(1万円程度)、期日手数料(期日ごとに5千円~1万円程度)、成立手数料(解決額の数%)などがかかるのが一般的ですが、具体的な金額は各弁護士会によって異なります。

かいけつサポート(法務大臣認証ADR)

「かいけつサポート」は特定の機関の名称ではなく、法務大臣が認証した民間のADR機関の愛称(ブランド名)です。

- 特徴:

法律で定められた厳格な基準(手続きの公正性、専門性、中立性など)をクリアした機関だけが認証を受けられるため、質の高いサービスと信頼性が担保されています。交通事故、金融、建築、知的財産など、特定の専門分野に特化した機関が多く、自分の抱える紛争に最適な専門家を見つけやすいというメリットがあります。 - 探し方:

法務省のウェブサイト「かいけつサポート」では、トラブルの種類や地域から、認証されているADR機関を検索することができます。各機関の連絡先、扱っている紛争分野、手続きの概要、費用などが一覧で確認できるため、ADR機関を探す際の出発点として非常に便利です。(参照:法務省 かいけつサポート)

法テラス(日本司法支援センター)

法テラスは、国によって設立された、法的トラブル解決のための総合案内所です。

- 特徴:

法テラス自体がADR手続きを行うわけではありませんが、トラブルの内容に応じて、適切な相談窓口やADR機関を無料で案内してくれます。どこに相談してよいか全く分からない、という場合に最初の相談先として非常に頼りになります。

また、経済的に余裕のない方に対しては、無料の法律相談や、弁護士・司法書士の費用を立て替える「民事法律扶助制度」を実施しています。ADRを利用する際に弁護士に依頼したいが費用が心配、という場合には、この制度を利用できるか相談してみるとよいでしょう。(参照:日本司法支援センター 法テラス)

国民生活センター・消費生活センター

消費者と事業者との間のトラブルに特化した、最も身近な公的相談機関です。

- 特徴:

全国の市区町村に「消費生活センター」が設置されており(消費者ホットライン「188」で最寄りの窓口につながります)、商品やサービスの契約に関するトラブルについて、専門の相談員が無料で相談に乗ってくれます。

相談の結果、事業者との交渉が必要な場合には、センターが間に入って「あっせん」を行い、解決の手助けをしてくれます。相談からあっせんまで費用は一切かかりません。消費者トラブルで困ったら、まずはここに相談するのが定石です。

これらの機関はそれぞれに役割と特徴があります。自分の状況に合わせて、最適な相談先を選ぶことが、スムーズな解決への近道となります。

ADRについてよくある質問

ここでは、ADRの利用を検討している方から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

ADRで合意した内容に法的な効力はありますか?

この質問への答えは、ADRの種類や手続きによって異なります。

- 原則は「契約」としての効力:

多くのADR(民間のあっせんや調停など)で成立した合意(和解)は、当事者間の「契約」としての効力を持ちます。これは法的に有効な約束ですが、相手が約束を破った場合に、直ちに給与や財産を差し押さえるといった「強制執行力」はありません。 - 強制力を持つケース:

以下の特定のケースでは、ADRで得られた結論に、裁判の確定判決と同一の強力な効力が認められます。- 仲裁判断: 仲裁手続きで下された「仲裁判断」には、確定判決と同様の効力(執行力)があります。

- 裁判所の調停調書: 家庭裁判所や簡易裁判所の調停で成立した内容を記載した「調停調書」も、確定判決と同様の効力を持ちます。

- 強制力を持たせる方法:

上記以外のADRであっても、成立した和解内容について、公証役場で「強制執行認諾文言付公正証書」を作成すれば、判決や調停調書と同じように、裁判を経ずに強制執行が可能になります。金銭の支払いに関する合意をした場合には、この手続きを検討することが非常に重要です。

弁護士なしでもADRは利用できますか?

はい、利用できます。

ADRの多くは、法律の専門家ではない一般の方が本人自身で手続きを進めることを前提として設計されています。手続実施者が中立的な立場で手続きを進行し、分かりやすく説明してくれるため、弁護士に依頼しなくても、多くの場合、十分に自分の主張を伝え、話し合いを進めることが可能です。

無料または低廉な費用で利用できるというADRのメリットを最大限に活かすためには、まずは本人で手続きに臨んでみるのがよいでしょう。

ただし、以下のようなケースでは、弁護士に代理人を依頼することを検討する価値があります。

- 紛争の金額が大きい、または法的な論点が非常に複雑な場合

- 相手方が弁護士を立ててきた場合

- 自分だけで主張を整理したり、感情的にならずに交渉したりすることに不安がある場合

弁護士に依頼すれば費用はかかりますが、法的な観点から有利な主張を構成してもらえたり、交渉をすべて任せられたりするため、精神的な負担が大きく軽減され、より有利な結果を得られる可能性が高まります。法テラスの民事法律扶助制度などを利用できるかも含めて検討してみましょう。

ADRにかかる費用はどのくらいですか?

ADRにかかる費用は、利用する機関や紛争の内容、解決した金額などによって大きく異なります。一概に「いくら」と言うことはできませんが、費用の種類と相場感は以下の通りです。

- 無料の機関:

国民生活センター・消費生活センター、都道府県労働局、交通事故紛争処理センターなど、公的なADR機関の多くは、相談から手続きまで原則無料で利用できます。 - 有料の機関(弁護士会ADRなど):

多くの民間ADR機関では、以下のような費用がかかります。- 申立手数料: 手続きを申し立てる際に支払う費用。1万円~3万円程度が一般的です。

- 期日手数料: 話し合いの期日1回ごとに発生する費用。5千円~2万円程度の場合が多いです。

- 成立手数料(成功報酬): 和解が成立した場合に、解決によって得られた経済的利益(解決額)に応じて支払う費用。解決額の数%~10数%程度と、機関や解決額によって変動します。

これらの費用は、原則として申立人が負担する場合や、当事者双方で折半する場合があります。

正確な費用については、必ず利用を検討しているADR機関のウェブサイトを確認するか、直接問い合わせて確認することが重要です。

まとめ

本記事では、裁判外紛争解決手続(ADR)について、その基本的な概念から種類、メリット・デメリット、具体的な利用場面まで、幅広く解説してきました。

ADRは、裁判という伝統的な紛争解決手段が持つ「高コスト」「長期化」「公開性」「硬直性」といった課題を克服し、より市民のニーズに合った解決を提供するために整備された重要な制度です。

その最大の魅力は、「低コスト・迅速・非公開」という利用しやすさと、「専門性・柔軟性」という質の高い解決を両立している点にあります。中立・公正な専門家が間に入ることで、当事者だけでは感情的になりがちな話し合いを建設的な対話へと導き、法律の厳格な適用だけでなく、当事者の実情や将来の関係性にも配慮した、オーダーメイドの円満な解決を目指すことができます。

一方で、ADRは万能ではなく、相手方が話し合いに応じなければ手続きを開始できないという根本的な限界や、仲裁などを除き、合意内容に原則として強制力がないといったデメリットも存在します。

重要なのは、トラブルを抱えた際に「解決方法は裁判しかない」と思い込むのではなく、ADRというもう一つの有力な選択肢があることを知ることです。そして、自分の紛争の性質、相手との関係、解決に求めるものを総合的に考慮し、裁判とADRのメリット・デメリットを比較検討した上で、最適な手段を選択することです。

もしあなたが何らかのトラブルに直面し、一人で悩んでいるのであれば、まずはこの記事で紹介したようなADR機関の相談窓口に連絡を取ってみることをお勧めします。専門家の助けを借りることで、複雑に見えた問題にも、きっと解決の糸口が見つかるはずです。ADRを賢く活用し、紛争による心労から一日も早く解放され、平穏な日常を取り戻すための一歩を踏み出してみましょう。