日本各地の地域が、その未来をかけて「観光振興」に取り組んでいます。人口減少や少子高齢化が進む中で、地域経済を活性化させ、活力を維持していくための切り札として、観光への期待はますます高まっています。特に、新型コロナウイルス感染症の世界的流行が落ち着き、国内外からの人の往来が再び活発になる中で、多くの地域が新たな観光客を迎え入れようと動き出しています。

しかし、一言で「観光振興」と言っても、その道のりは決して平坦ではありません。多くの地域が、人材不足や交通の不便さ、効果的な情報発信の方法がわからないといった共通の課題に直面しています。また、観光客が増えすぎることによる「オーバーツーリズム(観光公害)」という新たな問題も顕在化しており、単に観光客の数を増やすだけではない、持続可能で質の高い観光のあり方が問われています。

この記事では、そもそも「観光振興」とは何なのか、その背景やメリットといった基本的な知識から、地域が抱える具体的な課題、そしてそれらを乗り越え成功を収めるためのポイントまで、網羅的に解説します。さらに、国内外で注目される新しい観光のスタイルや、実際に成果を上げている地域の取り組み事例も紹介します。

地域が持つ独自の魅力を最大限に活かし、住民と観光客の双方が豊かになれる観光振興とはどのようなものか。この記事が、そのヒントを見つける一助となれば幸いです。

目次

観光振興とは

観光振興とは、特定の地域が持つ自然、文化、歴史、産業などの観光資源を活用し、国内外から観光客を誘致することで、地域全体の経済を活性化させ、社会的な活力を生み出すための一連の取り組みを指します。具体的には、観光施設の整備、交通アクセスの改善、魅力的な観光コンテンツの開発、効果的な情報発信、おもてなし人材の育成など、多岐にわたる活動が含まれます。

単に観光客を呼び込むことだけが目的ではありません。観光を通じて地域外から人、モノ、金、情報が流れ込むことで、新たなビジネスや雇用が生まれ、地域経済が潤います。さらに、地域の文化や伝統が再評価され、次世代へと継承されるきっかけにもなります。このように、観光振興は地域社会の持続的な発展を目指す、総合的な地域戦略の一環として位置づけられています。

観光振興が注目される背景

近年、なぜこれほどまでに観光振興が重要視されているのでしょうか。その背景には、日本社会が直面する構造的な課題と、グローバルな環境変化が複雑に絡み合っています。

第一に、人口減少と少子高齢化による地域経済の縮小が挙げられます。多くの地方都市や農山漁村では、生産年齢人口の減少と高齢化が深刻化し、地域産業の担い手不足や後継者問題に直面しています。こうした状況下で、地域の内部需要だけに頼っていては、経済の縮小は避けられません。そこで、地域外から消費をもたらしてくれる「交流人口」や「関係人口」を増やすことが極めて重要になります。観光は、この交流人口を拡大するための最も有効な手段の一つであり、地域経済を維持・発展させるためのエンジンとして大きな期待が寄せられているのです。

第二に、インバウンド観光(訪日外国人旅行)の急速な回復と成長です。日本政府観光局(JNTO)によると、2023年の訪日外客数は2,500万人を超え、コロナ禍前の水準に大きく近づいています。円安を背景に、日本への旅行の魅力は相対的に高まっており、今後もさらなる増加が見込まれます。特に、これまでのゴールデンルート(東京・箱根・富士山・京都・大阪)だけでなく、まだ知られていない地方の魅力に関心を持つ外国人旅行者が増えています。この巨大なインバウンド市場を取り込むことは、地方にとって千載一遇のチャンスであり、観光振興への取り組みを加速させる大きな動機となっています。

第三に、人々の価値観の変化も大きく影響しています。モノの所有よりも体験や経験を重視する「コト消費」へのシフトが進んでいます。旅行においても、単に名所旧跡を見て回るだけでなく、その土地ならではの文化に触れたり、地元の人々と交流したり、特別な体験をしたいというニーズが高まっています。このような本物志向・体験志向の旅行者の心を掴むためには、地域が持つ固有の魅力を掘り起こし、質の高い観光コンテンツとして磨き上げる必要があります。これが、地域主導のユニークな観光振興を後押ししています。

これらの背景から、観光振興はもはや一部の観光地だけのものではなく、日本のあらゆる地域にとって、その存続と発展をかけた重要な経営課題となっているのです。

観光振興がもたらすメリット

観光振興に成功すると、地域には具体的にどのような良い影響がもたらされるのでしょうか。そのメリットは、経済的な側面に留まらず、社会や文化にも及びます。

経済の活性化

観光振興がもたらす最も直接的で分かりやすいメリットは、地域経済の活性化です。観光客が地域を訪れると、宿泊費、飲食費、交通費、土産物の購入費など、様々な形でお金を使います。これを「観光消費」と呼びます。

この観光消費は、一度きりで終わりません。例えば、観光客が旅館に宿泊すると、旅館はその売上を使って地元の農家から食材を仕入れ、リネン業者にクリーニングを依頼し、従業員に給与を支払います。給与を受け取った従業員は、地元のスーパーで買い物をします。このように、観光客によってもたらされた消費が、地域内で次々と新たな需要を生み出し、経済全体に広がっていく効果を「経済波及効果」と呼びます。

観光庁の「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」などによると、観光産業は他の産業との関連性が高く、この経済波及効果が非常に大きいとされています。一つの観光消費が、農業、漁業、建設業、小売業、運輸業など、幅広い産業に恩恵をもたらし、地域経済全体の底上げに貢献するのです。

新たな雇用の創出

観光産業は、その裾野の広さから「労働集約型産業」とも言われ、多様な雇用機会を生み出す力を持っています。ホテルや旅館のスタッフ、レストランの従業員、バスやタクシーの運転手、ツアーガイド、土産物店の販売員など、直接的な雇用はもちろんのこと、前述の経済波及効果を通じて、間接的にも多くの雇用を生み出します。

特に、観光分野では、特別な資格がなくても始められる仕事から、語学力や専門知識を活かせる仕事まで、多岐にわたる職種が存在します。これにより、若者から高齢者、女性まで、多様な人材が活躍する場を提供できます。

また、近年では、古民家を改修したカフェやゲストハウスの開業、地域の自然を活かした体験プログラムの提供など、個人が起業するケースも増えています。観光振興は、新たなビジネスチャンスを生み出し、地域に根差したスモールビジネスや副業を促進する効果も期待できます。これは、若者の地元定着やUターン・Iターンを促し、地域の担い手不足の解消にも繋がる重要なポイントです。

地域の魅力向上と文化継承

観光振興の取り組みは、経済的なメリットだけでなく、地域そのものの価値を高め、住民の誇りを育むという重要な役割も果たします。

観光客を呼び込むためには、「自分たちの地域には何があるのか」「何が魅力なのか」を改めて見つめ直す必要があります。このプロセスを通じて、地元の人々が当たり前だと思っていた風景、祭り、食文化、伝統工芸などが、実は「よそ者」の目から見れば非常に価値のある「観光資源」であることに気づかされます。

このように地域の魅力が再発見・再評価されると、それを守り、育て、次世代に伝えていこうという機運が高まります。例えば、観光客に伝統芸能を披露する機会が増えれば、後継者の育成に繋がります。古い町並みが観光地として人気になれば、景観を保存するためのルールが作られ、美しい風景が守られます。

さらに、多くの観光客が訪れ、地域の魅力を評価してくれることは、地域住民の「シビックプライド(地域への誇りと愛着)」を醸成します。「自分たちのまちは、こんなに素晴らしい場所なんだ」という自信は、地域活動への参加意欲を高め、より良いまちづくりに向けた原動力となるのです。このように、観光振興は地域社会に活力と一体感をもたらす、非常に意義深い取り組みと言えます。

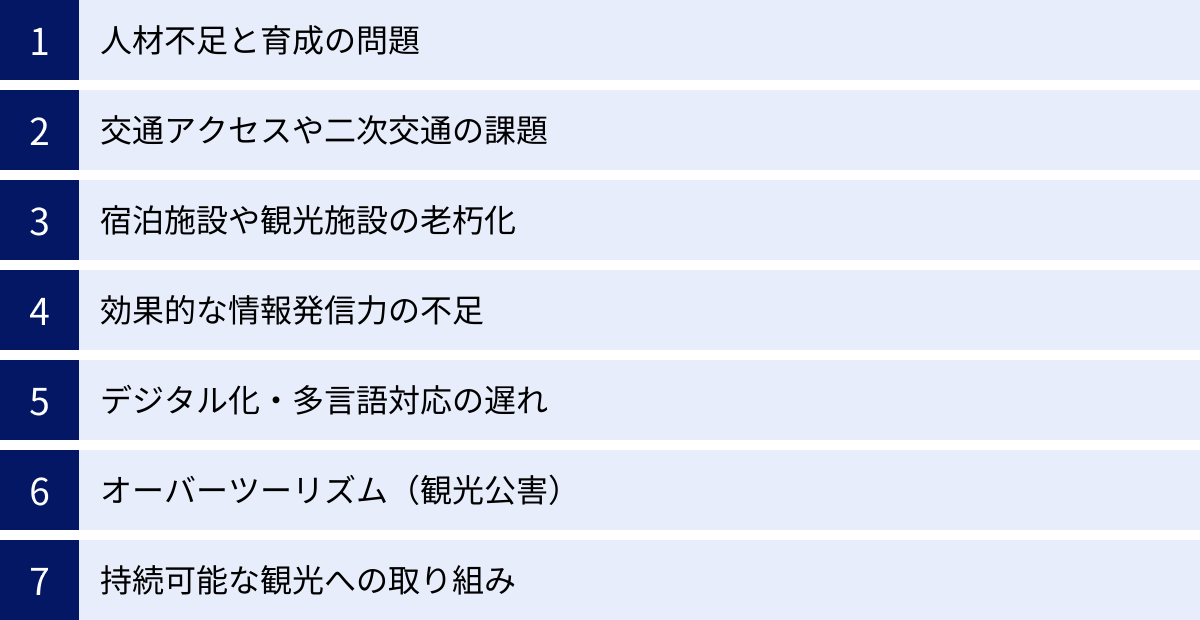

観光振興で地域が抱える主な課題

観光振興がもたらすメリットは大きい一方で、その実現には多くの壁が立ちはだかります。多くの地域が、規模の大小を問わず共通の課題に直面しています。ここでは、観光振興を進める上で特に深刻化しやすい7つの課題について、その原因と具体的な状況を掘り下げていきます。

人材不足と育成の問題

観光産業は、質の高い「おもてなし」を提供する「人」の力が不可欠な産業です。しかし、全国的に多くの地域で、観光を支える人材の不足と、専門人材の育成が深刻な課題となっています。

特に、宿泊業や飲食業では、恒常的な人手不足に悩まされています。これらの業界は、労働時間が不規則であったり、週末や繁忙期に仕事が集中したりする特性があり、他の産業に比べて賃金水準が低い傾向にあることから、働き手の確保が難しいのが現状です。地方では若者の都市部への流出も相まって、問題はさらに深刻です。

また、単なる人手不足だけでなく、質の高いサービスを提供できる専門人材の不足も大きな課題です。例えば、インバウンド観光客に対応できる語学力を持ったスタッフ、地域の歴史や文化を深く理解し、魅力的に伝えることができるプロのツアーガイド、デジタルマーケティングを駆使して効果的なプロモーション戦略を立てられる人材などは、多くの地域で求められています。

こうした専門人材を地域内で育成するには、時間もコストもかかります。専門的な研修プログラムの整備や、キャリアパスの提示、魅力的な労働条件の整備など、人材が定着し、成長できる環境づくりが急務ですが、体力のない中小の事業者や自治体にとっては大きな負担となっています。

交通アクセスや二次交通の課題

どれほど魅力的な観光資源があったとしても、そこにたどり着くのが困難であれば、観光客を呼び込むことはできません。特に地方の観光地にとって、交通アクセスの問題は大きな足かせとなります。

まず、都市部からの「一次交通」の問題があります。新幹線や空港から遠く、高速道路のインターチェンジからも離れている地域は、移動に時間がかかり、旅行の選択肢から外されがちです。

さらに深刻なのが、地域内の移動手段である「二次交通」の脆弱さです。最寄りの駅や空港に到着してから、目的の観光地や宿泊施設まで移動するためのバスやタクシー、レンタカーなどが十分に整備されていないケースが少なくありません。特に、公共交通機関は、地元の利用者の減少に伴い、便数が削減されたり、路線が廃止されたりする傾向にあり、観光客にとっては非常に不便です。時刻表が分かりにくかったり、多言語対応がされていなかったりすることも、特に外国人観光客にとっては大きなストレスとなります。この二次交通の課題は、観光客の周遊を妨げ、滞在時間の短縮や満足度の低下に直結します。

宿泊施設や観光施設の老朽化

観光客を迎えるためのインフラ、特に宿泊施設や観光施設の老朽化も深刻な問題です。高度経済成長期やバブル期に建設されたホテル、旅館、ドライブイン、レジャー施設などが、適切な改修やリニューアルが行われないまま老朽化し、現代の観光客のニーズに応えられなくなっています。

建物が古いだけでなく、客室の設備(Wi-Fi環境、コンセントの数など)が時代遅れであったり、バリアフリー対応が不十分であったり、耐震性に不安があったりする場合も少なくありません。こうした施設は、旅行予約サイトの口コミなどで低い評価を受け、敬遠される原因となります。

しかし、施設の全面的な改修には莫大な費用がかかります。経営者の高齢化や後継者不足、経営体力の低下などから、投資に踏み切れない事業者が多いのが実情です。国や自治体の補助金制度もありますが、手続きが煩雑であったり、自己負担額が大きかったりと、活用が難しいケースも見られます。このインフラの老朽化は、地域の観光イメージ全体を損ないかねない、根深い課題です。

効果的な情報発信力の不足

「うちの地域には素晴らしいものがたくさんあるのに、その魅力が全然伝わっていない」。これは、多くの地域の担当者が抱える悩みです。優れた観光資源を持っていても、それを効果的に発信する力がなければ、認知度は上がらず、誘客には繋がりません。

情報発信の課題は、大きく二つに分けられます。一つは、「誰に」「何を」伝えるかという戦略の欠如です。ターゲットとする顧客層(年齢、性別、国籍、興味関心など)を明確にせず、漠然と「誰にでも」向けた情報を発信しても、誰の心にも響きません。地域のどの魅力を、どのようなストーリーで伝えるかという、戦略的なコンテンツ設計が不可欠です。

もう一つは、「どのように」伝えるかという手法の問題です。現代では、情報収集の手段が多様化し、Webサイト、SNS(Instagram, X, Facebook, TikTokなど)、動画共有サイト(YouTubeなど)、オンライン旅行代理店(OTA)など、デジタルチャネルの活用が必須です。しかし、地方の中小事業者や自治体では、こうしたデジタルマーケティングのノウハウを持つ人材が不足しており、旧来のパンフレットやポスター中心の発信から脱却できていないケースが少なくありません。結果として、情報が届くべき潜在的な観光客層にリーチできていないのです。

デジタル化・多言語対応の遅れ

インバウンド観光の重要性が増す中で、デジタル化と多言語対応の遅れは、観光地としての競争力を著しく低下させる要因となります。

デジタル化の遅れは、様々な場面で観光客の不便さを生み出します。例えば、宿泊施設やアクティビティの予約が電話やFAXでしかできず、オンラインで完結しない。飲食店や土産物店でキャッシュレス決済が利用できず、現金しか使えない。無料公衆Wi-Fiの整備が不十分で、インターネットに接続しにくい、といった状況です。これらは、デジタルツールを使いこなす現代の旅行者、特に外国人観光客にとっては大きなストレスであり、訪問をためらわせる原因になります。

多言語対応の遅れも深刻です。観光施設の公式サイトやパンフレットが日本語のみ、あるいは不自然な機械翻訳の英語しかない。交通機関の案内表示や飲食店のメニューに外国語表記がない。窓口や店舗のスタッフが外国語で対応できない、といった状況です。言葉の壁は、観光客に不安感を与え、行動を制限してしまいます。安心して快適に旅行できる環境を整えることは、おもてなしの基本であり、リピーターを育てる上でも不可欠です。

オーバーツーリズム(観光公害)

オーバーツーリズムとは、特定の観光地に観光客が過度に集中することにより、地域住民の生活や自然環境、景観などに悪影響が及ぶ状態を指します。観光振興の「成功の裏返し」とも言えるこの問題は、世界中の有名観光地で深刻化しており、日本でも京都や鎌倉、富士山などで顕在化しています。

具体的な現象としては、以下のようなものが挙げられます。

- 交通渋滞・公共交通の混雑: 観光客の利用でバスや電車が満員になり、地域住民が日常的に利用できなくなる。

- ゴミ問題・騒音: ポイ捨ての増加や、早朝・深夜の観光客の話し声による騒音。

- マナー違反: 私有地への無断立ち入りや写真撮影、文化財への損傷。

- インフラへの負荷: 上下水道や電力供給など、地域のインフラが許容量を超えてしまう。

- 自然環境の破壊: 登山道の侵食や、希少な動植物への影響。

オーバーツーリズムは、地域住民の観光に対する反感を招き、長期的には観光地としての魅力を損なう危険性があります。観光客の数をコントロールし、訪問時期や場所を分散させるなど、地域の受け入れ可能量(キャパシティ)を考慮したマネジメントが求められています。

持続可能な観光への取り組み

オーバーツーリズムとも関連しますが、より広い視点での「持続可能な観光(サステナブルツーリズム)」への取り組みの遅れも課題です。持続可能な観光とは、環境(Environment)、社会・文化(Society)、経済(Economy)の3つの側面において、将来の世代の利益を損なうことなく、現代の観光客と受け入れ地域のニーズを満たす観光のあり方を指します。

多くの地域では、目先の経済効果を優先するあまり、環境保全や文化継承への配慮が後回しにされがちです。例えば、景観を損なう大規模なリゾート開発、地産地消を無視した食材の調達、使い捨てプラスチック製品の大量使用などが挙げられます。

しかし、現代の観光客、特に欧米の富裕層や若者層を中心に、環境や社会に配慮した旅行先を選ぶ傾向が強まっています。サステナビリティへの取り組みは、もはや単なる社会貢献活動ではなく、観光地としてのブランド価値を高め、競争力を維持するために不可欠な要素となっています。この世界的な潮流に乗り遅れることは、将来の観光客を失うリスクを意味します。

観光振興を成功に導く5つのポイント

前述したような多くの課題を乗り越え、観光振興を成功させるためには、どのような視点と戦略が必要なのでしょうか。ここでは、地域が主体となって取り組むべき5つの重要なポイントを具体的に解説します。これらは単独で機能するものではなく、相互に連携させることで大きな相乗効果を生み出します。

① 地域の隠れた魅力や資源を再発掘する

観光振興の第一歩は、「自分たちの地域には何があるのか」を徹底的に棚卸しし、その価値を再発見することから始まります。多くの地域には、住民にとっては「当たり前」すぎて気づかれていない、しかし旅行者の目には魅力的に映る「宝物」が眠っています。

有名な観光名所や特産品だけが観光資源ではありません。例えば、以下のようなものも立派な観光資源になり得ます。

- 日常の風景: 美しい田園風景、昔ながらの商店街、風情のある路地裏、静かな漁港の朝。これらは、都会の喧騒から離れたいと願う人々にとって、非日常的な癒やしの空間となります。

- 地域のなりわい: 伝統的な農業や漁業、地場産業の工場、職人の手仕事など。そのプロセスを見学したり、一部を体験したりすることは、本物の文化に触れたいという知的好奇心を満たす貴重な体験コンテンツになります。

- 人々の暮らしと文化: 地域に根付いた祭りや伝統行事、独特の食文化(家庭料理や郷土料理)、地域で話される方言、地元の人々との何気ない交流。これらは、その土地の「魂」に触れる体験であり、深い感動と記憶を残します。

- 負の遺産: 公害の歴史や災害の記憶なども、学びや教訓を得る「ダークツーリズム」の対象として、特定の関心を持つ層を惹きつける資源となり得ます。

これらの隠れた魅力を掘り起こすためには、外部の専門家や旅行者の視点を取り入れることが有効です。しかし、最も重要なのは地域住民自身が参加するプロセスです。住民参加のワークショップやアンケートを実施し、「地域の自慢」や「好きな場所」を出し合うことで、これまで光が当たらなかった資源が発見され、同時に住民の地域への愛着(シビックプライド)も育まれます。足元にある「当たり前」を、旅行者目線で「特別な価値」へと転換する作業こそが、独自性のある観光振興の基盤を築くのです。

② データに基づいた戦略的な計画を立てる

情熱や思いつきだけで観光振興を進めても、継続的な成功は望めません。限られた予算と人材を有効に活用するためには、客観的なデータに基づいた戦略的な計画(EBPM: Evidence-Based Policy Making)が不可欠です。

まず、「誰に(ターゲット顧客)」、「何を(提供価値)」、「どのように(提供方法)」を明確にする必要があります。そのためには、以下のようなデータを収集・分析することが重要です。

| データ種別 | 収集方法・情報源 | 分析によってわかること |

|---|---|---|

| 観光客の属性データ | アンケート調査、宿泊者名簿、予約サイトのデータ | 年齢、性別、居住地、旅行形態(個人・団体)、国籍など |

| 観光客の行動データ | 人流データ(携帯電話の位置情報)、GPS調査、SNSの投稿分析 | どの場所を訪れ、どのルートで移動し、どこにどれくらい滞在したか |

| 観光客の消費データ | クレジットカード決済データ、キャッシュレス決済データ、レシート調査 | 何にいくら消費したか、消費額の大きいスポットや商品 |

| 観光客の満足度・意向データ | アンケート調査、口コミサイトのレビュー分析、SNSのコメント分析 | 旅行の満足度、不満点、再訪意向、興味・関心のあるテーマ |

これらのデータを分析することで、「平日に訪れる30代の女性個人客は、カフェ巡りと雑貨店での買い物を楽しむ傾向がある」「アジアからの家族連れは、体験型アクティビティへの支出額が大きい」といった具体的な顧客像とニーズが見えてきます。

この分析結果に基づいて、具体的な目標(KGI: 重要目標達成指標)と、それを達成するための中間指標(KPI: 重要業績評価指標)を設定します。例えば、「3年後にインバウンド観光客の消費額を20%増加させる(KGI)」という目標に対し、「ターゲット国からのWebサイトアクセス数を年間30%増やす(KPI)」「高付加価値体験プログラムの造成数を5本にする(KPI)」といった具体的な数値を設定します。

このようにデータに基づいて戦略を立て、定期的にKPIの進捗を確認し、施策を改善していくPDCAサイクルを回すことが、勘や経験だけに頼らない、再現性の高い観光振興を実現する鍵となります。

③ 観光DXで利便性と魅力を高める

デジタル技術を活用して観光のあり方を変革する「観光DX(デジタルトランスフォーメーション)」は、現代の観光振興において避けては通れない重要な要素です。観光DXは、単なるツールの導入ではなく、「観光客の利便性・満足度の向上」と「観光事業者の生産性向上」を両輪で進める取り組みです。

観光客向けのDXとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 情報収集・予約の円滑化: 多言語対応のWebサイトやアプリで、観光情報へのアクセスを容易にする。宿泊、交通、アクティビティなどを一括で検索・予約・決済できるシステムを導入する。

- 地域内での快適な体験: AIチャットボットによる24時間365日の問い合わせ対応。キャッシュレス決済の普及。MaaS(Mobility as a Service)アプリによる最適な二次交通ルートの案内・予約。

- 新たな観光体験の創出: VR(仮想現実)やAR(拡張現実)を活用し、今は見られない城を再現したり、文化財を立体的に解説したりする。デジタルスタンプラリーで周遊を促進する。

一方、観光事業者向けのDXは、人手不足の解消や業務効率化に直結します。

- 宿泊施設の業務効率化: PMS(宿泊管理システム)とサイトコントローラーを連携させ、予約管理や料金調整を自動化する。スマートロックで鍵の受け渡しを無人化する。

- データ活用の促進: POSレジや予約システムのデータを分析し、需要予測やマーケティングに活用する。

- 情報発信の効率化: SNS運用ツールや顧客管理(CRM)ツールを導入し、ターゲットに合わせた効果的な情報発信を行う。

これらのDXを推進することで、観光客はよりストレスなく快適に旅行を楽しめるようになり、事業者はより付加価値の高いサービス提供に集中できるようになります。地域全体でデジタル基盤を整備し、事業者のデジタル活用を支援する体制を整えることが、選ばれる観光地になるための必須条件です。

④ 地域全体で連携体制を構築する

観光は、宿泊、交通、飲食、物販、体験など、様々な産業が関わる「総合産業」です。そのため、個々の事業者や自治体の一部門がバラバラに努力しても、大きな成果は生まれません。観光振興を成功させるには、官民が一体となり、地域全体で同じ方向を向いて取り組むための強固な連携体制が不可欠です。

その中核を担うのが「DMO(Destination Management/Marketing Organization)」です。DMOは、日本語では「観光地域づくり法人」と訳され、地域の「舵取り役」として、多様な関係者の合意形成を図りながら、データに基づいた戦略策定、プロモーション、観光コンテンツ開発、受け入れ環境整備などを一体的に行う組織です。

DMOが効果的に機能するためには、以下の点が重要です。

- 明確なビジョンと戦略: 地域が目指すべき観光の将来像を明確にし、それに基づいた具体的な戦略を策定・共有する。

- 多様な関係者の巻き込み: 自治体、観光協会、商工会、民間事業者(宿泊、交通、飲食など)、金融機関、住民など、あらゆるステークホルダーが参画できるプラットフォームを構築する。

- 専門人材の確保: マーケティング、データ分析、企画開発などの専門知識を持つ人材を確保・育成し、組織の専門性を高める。

- 安定した財源の確保: 自治体からの補助金だけでなく、会費収入や事業収益など、自主財源を確保し、持続的な活動基盤を築く。

DMOのような推進母体を中心に、地域全体で「稼ぐ力」を高めていくという共通認識を持つことが、個々の取り組みを有機的に繋げ、地域全体のブランド価値を向上させるための原動力となります。

⑤ インバウンド需要に対応する

今後の日本の人口減少を考えれば、海外からの観光客(インバウンド)をいかに取り込むかは、観光振興の成否を分ける極めて重要なポイントです。インバウンド対応は、単に外国語の案内を増やすことだけではありません。多様な文化や習慣を持つ人々を、ストレスなく、かつ敬意をもってお迎えするための総合的な環境整備が求められます。

具体的には、以下の3つの側面からの対応が重要です。

- ハード面の整備(受け入れ環境):

- 多言語対応: Webサイト、パンフレット、案内看板、メニューなどを、英語はもちろん、ターゲットとする国の言語(中国語、韓国語、タイ語など)に対応させる。

- 通信環境: 主要な観光スポット、宿泊施設、駅などで無料公衆Wi-Fiを整備する。

- 決済環境: クレジットカードはもちろん、各種QRコード決済など、海外で主流のキャッシュレス決済手段を導入する。

- ソフト面の整備(おもてなし):

- 多様な食文化への対応: ベジタリアン、ヴィーガン、ハラル(イスラム教の戒律に沿った食事)などに対応できる飲食店やメニューを増やす。ピクトグラム(絵文字)を使ったメニュー表示も有効。

- 宗教・文化への配慮: 宿泊施設に礼拝スペースを設けたり、宗教上の禁忌(豚肉、アルコールなど)に関する情報を提供したりする。

- 接客スタッフの育成: 簡単な挨拶や案内ができるレベルの語学研修や、異文化理解を深める研修を実施する。

- プロモーション戦略:

- ターゲットの明確化: どの国・地域の、どのような層(富裕層、若者、ファミリーなど)を呼び込みたいのかを明確にする。

- チャネルの最適化: ターゲット国でよく利用されているSNS、旅行系インフルエンサー、オンラインメディアなどを活用して、現地の言葉で直接情報を届ける。

- 現地の旅行会社との連携: 現地の旅行会社を招いて地域の魅力を体験してもらう「ファムトリップ」などを実施し、旅行商品造成を働きかける。

これらのインバウンド対応は、一度整備すれば終わりではなく、世界のトレンドや旅行者のニーズの変化に合わせて継続的に改善していく必要があります。

注目される新しい観光のスタイル

観光客の価値観は時代と共に変化し、それに伴って新しい旅のスタイルが次々と生まれています。従来の団体旅行や名所巡り型の観光だけでなく、より個性的で、深い体験を求める傾向が強まっています。ここでは、特に注目されている4つの新しい観光スタイルを紹介します。これらを理解し、地域の魅力と結びつけることが、新たな観光客層を獲得する鍵となります。

| 観光スタイル | 主な目的・コンセプト | 特徴 | 主なターゲット層 |

| :— | :— | :— |

| 持続可能な観光 | 環境・社会・文化の保全と両立させながら観光を行う | エコツーリズム、地産地消、地域貢献、文化継承などが含まれる | 環境意識や社会貢献に関心が高い層、ミレニアル世代、Z世代 |

| アドベンチャーツーリズム | 自然の中でのアクティビティと異文化体験を組み合わせた旅 | 体験価値が高く、滞在期間が長く、消費額も大きい傾向がある | アクティブな体験を求める層、自然愛好家、世界の富裕層 |

| 文化観光 | 地域の固有文化(歴史、芸術、芸能、食など)を深く体験する | 本物志向、知的好奇心を満たす学びの要素が強い | 歴史や文化、芸術に興味が深い層、知的好奇心が旺盛な層、リピーター |

| MICE(マイス) | ビジネス目的の会議やイベント参加と観光を組み合わせる | 経済波及効果が非常に大きい、平日の施設利用が多い | 企業、学術団体、業界団体、政府関係者など |

持続可能な観光(サステナブルツーリズム)

持続可能な観光(サステナブルツーリズム)とは、「環境」「社会・文化」「経済」の3つのバランスを取りながら、地域の持続的な発展を目指す観光のあり方です。単なる環境保護活動ではなく、観光という経済活動を通じて、地域が抱える課題を解決し、未来にわたってその地域の価値を高めていくという考え方に基づいています。

具体的には、以下のような取り組みが含まれます。

- 環境への配慮: エコツーリズム(自然環境の保全を目的とした観光)、ゴミ削減の取り組み(リユース食器の利用、使い捨てアメニティの廃止)、再生可能エネルギーの活用、生物多様性の保全活動など。

- 社会・文化への配慮: 地域の伝統文化や歴史的景観の保全・活用、地域住民の生活環境への配慮(オーバーツーリズム対策)、公正な雇用の創出、地元産品の積極的な利用(地産地消)による地域内経済循環の促進など。

- 経済への配慮: 観光による収益が、地域社会や環境保全活動に適切に還元される仕組みを構築すること。

近年、特にヨーロッパや北米の旅行者を中心に、「自分の旅行が訪れる地域に良い影響を与えるものであってほしい」と考える人が増えています。サステナビリティへの取り組みは、もはや特別なことではなく、観光地として選ばれるための必須条件になりつつあります。地域がどのような理念を持ち、どのような取り組みを行っているかを明確に発信することが、新たなブランド価値の創造に繋がります。

アドベンチャーツーリズム

アドベンチャーツーリズム(AT)は、「①アクティビティ」「②自然」「③文化体験」の3要素のうち、2つ以上で構成される旅行形態と定義されています。単にスリルを味わう冒険旅行ではなく、手つかずの自然環境の中で体を動かし、その土地ならではの文化に触れることで、自己変革や深い学びを得ることを目的としています。

- アクティビティの例: トレッキング、カヤッキング、サイクリング、ラフティング、スキー、ダイビングなど。

- 自然との関わり: 雄大な景観を楽しむだけでなく、その地域の生態系や地質について学ぶ要素が含まれる。

- 文化体験との関わり: 地元のガイドとの交流、郷土料理の体験、伝統的な暮らしへの訪問などを通じて、地域の文化を深く理解する。

ATの市場は世界的に拡大しており、旅行者は一般的な観光客に比べて滞在日数が長く、消費額も大きい富裕層が多いという特徴があります。日本は、変化に富んだ四季、山から海まで多様な自然環境、地域ごとに根付く豊かな文化を持っており、ATのポテンシャルが非常に高い国とされています。

地域のありのままの自然や文化を活かした質の高い体験プログラムを造成することで、新たな高付加価値市場を開拓できる可能性があります。

文化観光

文化観光は、歴史的な建造物や町並み、美術館・博物館、伝統芸能、祭り、そして食文化といった、その地域固有の文化に触れることを主目的とした観光です。単に文化財を見るだけでなく、その背景にある歴史や物語を学び、体験を通じて深く理解することに重きが置かれます。

文化観光の魅力は、その「本物性(オーセンティシティ)」にあります。他のどこでも体験できない、その土地ならではのユニークな文化は、旅行者に強い印象と知的な満足感を与えます。

具体的な例としては、

- 古刹での座禅や写経体験

- 伝統工芸の職人に弟子入りして作品を作る体験

- ユネスコ無形文化遺産に登録された祭りに参加するツアー

- 地域の歴史を専門家と巡るまち歩き

- その土地の気候風土が生んだ発酵食品(味噌、醤油、日本酒など)の蔵元を訪ね、その哲学に触れるガストロノミーツーリズム

などが挙げられます。

文化観光は、地域のアイデンティティを再確認し、文化の保存と継承に貢献するという側面も持っています。また、一度その魅力に触れた旅行者は、より深い知識を求めて再訪するリピーターになりやすいという特徴もあります。

MICE(マイス)

MICEとは、Meeting(企業等の会議)、Incentive Travel(報奨・研修旅行)、Convention(国際会議)、Exhibition/Event(展示会・見本市)という、ビジネスに関連した4つの旅行形態の頭文字をとった造語です。

MICEは、一般的な観光(レジャーツーリズム)とは異なる以下のような特徴を持っています。

- 高い経済効果: MICE参加者は、企業の経費で参加することが多く、一人当たりの消費額が一般の観光客よりも格段に高い傾向があります。

- 平日利用の促進: 会議や展示会は平日に開催されることが多く、観光施設の稼働率の平準化に貢献します。

- 地域への波及効果: 会議参加者が開催地の技術や産業に触れることで、新たなビジネスチャンスや投資に繋がる可能性があります。また、開催地のブランドイメージ向上にも大きく貢献します。

- アフターコンベンション: 会議やイベントの前後に、参加者が観光や食事、ショッピングを楽しむことで、地域経済にさらなる恩恵をもたらします。

MICEを誘致するためには、大規模な会議場や展示場、十分な数の宿泊施設、スムーズな交通アクセスといったハード面のインフラが不可欠です。それに加え、誘致活動を専門に行う組織(コンベンションビューローなど)を設置し、地域ならではのユニークな体験(ユニークベニュー)を組み合わせたプランを提案するなど、戦略的な取り組みが求められます。

観光振興に成功した地域の取り組み5選

日本各地で進められている観光振興ですが、実際に大きな成果を上げ、国内外から注目を集めている地域があります。ここでは、それぞれ異なるアプローチで成功を収めた5つの地域の取り組みを、その背景や成功の要因と共に紹介します。これらの事例は、他の地域が観光振興を考える上での貴重なヒントとなるはずです。

①【北海道ニセコ町】インバウンド誘致による国際リゾート化

北海道のニセコ地域(ニセコ町、倶知安町など)は、今や世界的に有名なスキーリゾートとしてその名を知られています。この成功の出発点は、「パウダースノー」という地域資源の価値をいち早く見出し、明確なターゲット設定のもとに戦略的なプロモーションを行ったことにあります。

- 成功のポイント:

- ターゲットの明確化: 1990年代後半から、季節が逆で長期休暇が取りやすいオーストラリアからのスキー客をメインターゲットに設定。現地のスキー雑誌への広告掲載や旅行博への出展など、集中的なプロモーションを展開しました。

- 口コミによる拡大: 訪れたオーストラリア人スキーヤーたちが、SNSが普及する以前から口コミでニセコの雪質の素晴らしさを広め、人気が爆発的に高まりました。

- 外資の積極的な受け入れ: 増加するインバウンド需要に応えるため、外資によるコンドミニアムや高級ホテルの開発を積極的に受け入れました。これにより、滞在環境が飛躍的に向上し、富裕層を惹きつける国際的なリゾートへと変貌を遂げました。

- オールシーズンリゾートへの挑戦: 冬のスキーシーズンに集中していた観光客を年間通して呼び込むため、ラフティングやゴルフ、サイクリングなど、夏のグリーンシーズンにおけるアクティビティ開発にも力を入れています。

- 現状と課題:

ニセコの成功は、地価や物価の高騰、慢性的な労働力不足、地域コミュニティの変化といった新たな課題も生み出しています。現在は、「量から質へ」の転換を目指し、持続可能なリゾート地としてのブランドを確立するための取り組みが進められています。(参照:ニセコ町公式サイト、北海道運輸局 観光部資料など)

②【徳島県上勝町】「ゼロ・ウェイスト」を観光資源に

徳島県の山間に位置する上勝町は、人口約1,400人の小さな町ですが、「ごみゼロ」を目指す「ゼロ・ウェイスト宣言」を日本で初めて行い、その先進的な取り組み自体をユニークな観光資源へと昇華させました。

- 成功のポイント:

- 理念の観光資源化: 2003年に日本初の「ゼロ・ウェイスト宣言」を行い、ゴミを45種類以上に分別し、リサイクル率80%以上を達成。この環境政策への徹底した取り組みが、国内外から注目を集めるきっかけとなりました。

- 学びと体験の拠点: 2020年にオープンした「上勝町ゼロ・ウェイストセンター(WHY)」は、ごみ収集ステーション、リユースショップ、学習施設、ホテルなどを併設した複合施設です。観光客は、宿泊しながらゼロ・ウェイストの暮らしを体験し、環境問題について深く学ぶことができます。

- ストーリーの発信: 「なぜ、この小さな町がごみゼロを目指すのか」というストーリーを、メディアやSNSを通じて効果的に発信。環境問題に関心の高い層や、サステナブルな旅を求める旅行者の心を強く惹きつけました。

- 地域経済との連携: ゼロ・ウェイストの理念は、町内のカフェや商店にも浸透しており、量り売りやリユース容器の利用などが実践されています。これが、町全体の統一されたブランドイメージを形成しています。

- 示唆:

上勝町の事例は、一見すると観光とは無関係に見える町の政策や理念が、強力な観光コンテンツになり得ることを示しています。地域の課題解決への真摯な取り組みが、共感を呼び、人を惹きつける力を持つという好例です。(参照:上勝町公式サイト、NPO法人ゼロ・ウェイストアカデミー公式サイトなど)

③【兵庫県豊岡市】演劇を核としたユニークなまちづくり

兵庫県北部に位置する豊岡市は、城崎温泉という有名な観光地を擁していますが、それに加えて「演劇」という文化芸術をまちづくりの核に据えるという、非常にユニークなアプローチで注目を集めています。

- 成功のポイント:

- 明確なビジョン: 「小さな世界都市-Local & Global City-」という壮大なビジョンを掲げ、演劇を世界と繋がるためのツールと位置づけました。これは、短期的な誘客だけでなく、長期的なまちのブランド価値向上と関係人口の創出を目指すものです。

- 教育機関との連携: 2021年に「芸術文化観光専門職大学」を開学。全国から演劇や観光を志す若者を集め、地域に新たな活力と知見をもたらしています。学生たちが地域で活動することが、まちの日常に文化的な彩りを加えています。

- 本格的な拠点の整備: 世界的に有名な演出家・平田オリザ氏を芸術監督に迎え、本格的な劇場「江原河畔劇場」を整備。国内外の優れた演劇作品を上演するだけでなく、市民が演劇に親しむワークショップなども開催しています。

- 「豊岡演劇祭」の開催: 毎年開催される「豊岡演劇祭」では、市内の様々な場所が舞台となり、まち全体が劇場のような空間に変わります。これにより、観光客は演劇鑑賞だけでなく、豊岡のまち歩きも楽しむことができます。

- 示唆:

豊岡市の取り組みは、文化芸術が地域にもたらす経済的・社会的な価値の大きさを示しています。一見、ニッチに見える「演劇」というテーマを突き詰めることで、他にはない強力なアイデンティティを確立し、文化的な豊かさを求める新たな層を惹きつけています。(参照:豊岡市公式サイト、豊岡観光イノベーション公式サイトなど)

④【沖縄県】豊かな自然を守るサステナブルな観光

日本を代表するリゾート地である沖縄県は、美しい海やサンゴ礁、亜熱帯の森といったかけがえのない自然環境を観光資源としています。しかし、その人気ゆえにオーバーツーリズムや環境負荷が課題となっていました。そこで沖縄県は、豊かな自然を守りながら観光を発展させる「持続可能な観光(サステナブルツーリズム)」へ大きく舵を切っています。

- 取り組みのポイント:

- 自然保全と観光の両立: サンゴの植え付け活動に参加するダイビングツアーや、マングローブ林の生態系を学びながら進むカヌーツアーなど、環境保全活動そのものを観光コンテンツ化。観光客が楽しみながら環境問題への意識を高められるプログラムを推進しています。

- 責任ある観光の推進: 観光客に対し、サンゴを傷つけないためのルールや、希少な動植物に配慮した行動を呼びかける「OKINAWA BLUE CALENDAR」などの啓発活動を展開。訪れる側にも責任ある行動を促しています。

- 認証制度の導入: 環境、文化、経済の持続可能性に配慮しているホテルや事業者を認証する「沖縄サステナブルツーリズム推進ガイドライン」を策定。質の高い取り組みを行う事業者を「見える化」し、旅行者が選択できるようにしています。

- 地域への利益還元: 一部の離島では、環境保全協力税(入域料)の導入が検討されており、観光による収益を自然環境の保全や地域インフラの整備に還元する仕組みづくりが進められています。

- 示唆:

沖縄の事例は、最大の観光資源である自然環境を守ることこそが、長期的に見て観光地としての競争力を維持する最善の策であることを示しています。「守りながら、活かす」というサステナブルな視点は、これからのすべての観光地にとって不可欠なものとなるでしょう。(参照:沖縄県公式サイト、沖縄観光コンベンションビューロー公式サイトなど)

⑤【山形県鶴岡市】食文化を活かした魅力発信

山形県の日本海側に位置する鶴岡市は、2014年に日本で唯一、ユネスコの「食文化創造都市」に認定されました。この認定を契機に、豊かで多様な「食」を核とした観光振興を強力に推進しています。

- 成功のポイント:

- 食文化の掘り起こしと体系化: 60種類以上あると言われる在来作物(伝統野菜)、出羽三山の精進料理、日本海の新鮮な魚介類といった、地域に眠っていた多様な食資源を掘り起こし、その背景にある歴史や物語と共に体系化しました。

- ガストロノミーの推進: 単に「美味しいものを食べる」だけでなく、食を切り口に地域の自然、文化、歴史を深く体験する「食文化ツーリズム(ガストロノミーツーリズム)」を推進。生産者を訪ねるツアーや、在来作物の収穫体験、有名シェフによる特別ディナーなどを提供しています。

- 人材育成と拠点整備: 食に関する専門的な知識を持ち、その魅力を語れる人材「食の案内人」を育成。また、食文化の情報発信拠点として「鶴岡市立加茂水族館(クラゲドリーム館)」内にレストランを設けるなど、質の高い食体験を提供できる環境を整えています。

- 国際的なネットワークの活用: ユネスコ創造都市ネットワークの加盟都市として、海外の都市との交流を活発化。国際的な食のイベントへの参加や、海外シェフの招聘などを通じて、鶴岡の食文化を世界に発信しています。

- 示唆:

鶴岡市の事例は、「食」という最も身近なテーマが、深く掘り下げ、磨き上げることで世界に通用する強力な観光コンテンツになることを証明しています。地域の風土が育んだ食文化に誇りを持ち、それを学術的な視点も交えて発信することが、知的好奇心の強い旅行者を惹きつける鍵となります。(参照:鶴岡市公式サイト、食文化創造都市鶴岡公式サイトなど)

観光振興とSDGsの密接な関係

近年、企業の経営戦略や行政の政策立案において、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)への貢献が重要な指標となっています。SDGsとは、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標であり、「貧困をなくそう」「ジェンダー平等を実現しよう」など17のゴールと169のターゲットで構成されています。

一見すると、観光振興とSDGsは直接関係ないように思えるかもしれません。しかし、実際には両者は非常に密接に関わっており、観光振興の取り組みは多くのSDGsの目標達成に貢献できるポテンシャルを秘めています。

まず、観光産業は、その裾野の広さから多様な雇用を生み出し、地域経済を活性化させます。これは、目標8「働きがいも経済成長も」に直結します。特に、女性や若者、高齢者など、多様な人材に活躍の機会を提供することで、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現に貢献します。また、観光による収益が地域に還元され、貧困の削減に繋がる場合は、目標1「貧困をなくそう」にも貢献します。

次に、観光振興は地域の文化遺産や自然遺産を保全し、活用する取り組みでもあります。これは、目標11「住み続けられるまちづくりを」に含まれる「世界の文化遺産および自然遺産を保護・保全する取り組みを強化する」というターゲットに直接的に貢献します。観光地としての価値を高めるために景観を整備したり、防災インフラを強化したりすることも、この目標の達成に繋がります。

目標12「つくる責任 つかう責任」も、観光と深く関連します。サステナブルツーリズムの推進は、まさにこの目標を体現するものです。地産地消の推進、食品ロスの削減、使い捨てプラスチック製品の廃止、省エネルギーな宿泊施設の運営などは、持続可能な消費と生産のパターンを確保するための具体的なアクションです。

さらに、エコツーリズムのような自然環境を活かした観光は、目標14「海の豊かさを守ろう」や目標15「陸の豊かさも守ろう」に貢献します。サンゴ礁の保全活動や、森林の保護、希少な生態系のモニタリングなどを観光プログラムに組み込むことで、環境保全への意識を高め、活動資金を生み出すことができます。

そして、これらすべての取り組みの基盤となるのが、目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」です。前述のDMO(観光地域づくり法人)のように、自治体、民間企業、NPO、地域住民など、様々な主体が連携して観光振興に取り組むこと自体が、まさにパートナーシップの実践です。

| SDGsの目標 | 観光振興における貢献の例 |

|---|---|

| 目標8: 働きがいも経済成長も | 宿泊業、飲食業、ガイドなど多様な雇用の創出、地域内経済循環の促進 |

| 目標11: 住み続けられるまちづくりを | 文化遺産や歴史的景観の保全・活用、防災・バリアフリー対応の強化 |

| 目標12: つくる責任 つかう責任 | サステナブルツーリズムの推進(地産地消、ごみ削減、食品ロス削減) |

| 目標14/15: 海・陸の豊かさを守ろう | エコツーリズムによる自然環境の保全活動、環境教育プログラムの実施 |

| 目標17: パートナーシップで目標を達成しよう | DMOを中心とした官民連携の地域づくり体制の構築 |

ただし、注意すべき点もあります。オーバーツーリズムのように、無計画な観光振興は逆に環境破壊や地域社会の分断を招き、SDGsの達成を妨げる可能性もあります。だからこそ、すべての観光振興の取り組みにおいて、SDGsの理念である「持続可能性」という視点を常に持ち続けることが不可欠なのです。観光振興をSDGsという世界共通のフレームワークで捉え直すことで、その活動の社会的意義はさらに高まり、より多くの共感と支持を得ることができるでしょう。

まとめ

本記事では、「観光振興」というテーマについて、その定義やメリット、地域が直面する根深い課題、そして成功に向けた具体的なポイントまで、多角的に掘り下げてきました。

観光振興は、単に観光客を呼び込み、地域経済を潤すだけの活動ではありません。それは、地域のアイデンティティを見つめ直し、その価値を未来へと継承していくための、総合的な地域経営戦略です。人口減少という大きな課題に直面する日本において、交流人口を増やし、地域に活力をもたらす観光の役割は、今後ますます重要になることは間違いありません。

しかし、その道のりは決して容易ではありません。人材不足、交通インフラの脆弱さ、情報発信力の欠如、そしてオーバーツーリズムといった数々の課題が、多くの地域の前に立ちはだかっています。これらの課題を乗り越えるためには、情熱や思いつきではなく、データに基づいた冷静な戦略と、デジタル技術(DX)の活用、そして何よりも地域全体が一丸となる強固な連携体制(DMOなど)が不可欠です。

また、現代の観光客の価値観は大きく変化しています。モノ消費からコト消費へ、そしてさらに「意味消費」へとシフトする中で、サステナブルツーリズムやアドベンチャーツーリズム、文化観光といった、より深く、本質的な体験を求める傾向が強まっています。地域のありのままの自然や文化、人々の暮らしといった「本物の魅力」こそが、これからの時代に選ばれる観光地の競争力の源泉となります。

今回紹介した5つの成功事例は、それぞれ異なるアプローチを取りながらも、「自地域の独自の価値は何か」を突き詰め、それをぶれない軸として戦略を組み立てている点で共通しています。そして、その根底には、SDGsにも通じる「持続可能性」という考え方があります。

これからの観光振興は、環境や文化を守り、地域住民の暮らしを豊かにしながら、訪れる観光客にも深い満足と学びを提供する、という三方よしの関係を築くことが求められます。この記事が、自地域の未来を考えるすべての方々にとって、その一歩を踏み出すためのヒントとなれば幸いです。