「私たちの地域には、こんなに素晴らしい魅力があるのに、なぜか人が集まらない…」

多くの観光地が抱えるこの悩みは、単に魅力が足りないのではなく、その魅力を「伝える」ための戦略、すなわち観光マーケティングが不足していることに起因するのかもしれません。

現代は、人々の価値観や旅行のスタイルが多様化し、情報収集の方法も劇的に変化しました。ただ美しい風景の写真を並べるだけでは、数多ある観光地の情報の中に埋もれてしまいます。選ばれる観光地になるためには、誰に、何を、どのように伝えるかという緻密な戦略が不可欠です。

この記事では、観光マーケティングの基本的な考え方から、具体的な戦略の立て方、明日からでも始められる実践的な手法、そして目覚ましい成果を上げた国内の成功事例までを網羅的に解説します。地域の未来を左右する観光マーケティングの世界を、深く探求していきましょう。

目次

観光マーケティングとは

観光マーケティングとは、地域や観光関連事業者が、観光客を誘致し、その満足度を高め、最終的に地域の経済的・社会的活性化を実現するために行う一連の計画的・組織的な活動を指します。単にパンフレットを作成したり、広告を出したりするだけの「宣伝活動」とは一線を画し、市場分析から戦略立案、施策の実行、効果測定、改善までを含む、より広範で体系的なアプローチです。

このマーケティングの対象となる「商品」は、非常に多岐にわたります。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- 有形の観光資源: 雄大な自然景観、歴史的建造物、温泉、美術館など。

- 無形の観光資源: 伝統的な祭り、文化、食、地域特有の雰囲気、人々のホスピタリティなど。

- 観光サービス: 宿泊施設、交通機関、飲食店、土産物店などが提供するサービス。

- 体験プログラム: 伝統工芸体験、農業体験、ネイチャーガイドツアー、サイクリングなど、その土地ならではの「コト消費」に関連するアクティビティ。

- 地域ブランド: 「〇〇といえばこの地域」という、地域全体が持つイメージや評判そのもの。

観光マーケティングの目的もまた、単に「観光客の数を増やす」ことだけではありません。より質の高い観光を目指すために、以下のような多角的な目標が設定されます。

- 交流人口の拡大: 新規の観光客を誘致し、地域を訪れる人の総数を増やす。

- 滞在期間の延長: 日帰り客を宿泊客へ、一泊客を連泊客へと促し、より長く地域に滞在してもらう。

- 観光消費額の増加: 飲食、宿泊、土産物の購入、体験活動への参加などを通じて、観光客一人あたりの消費額を高める。

- リピーターの育成: 一度訪れた観光客に高い満足度を提供し、再訪を促すことで、安定したファン層を形成する。

- 地域ブランドイメージの向上: ポジティブな評判を醸成し、「憧れの観光地」「一度は訪れたい場所」としての地位を確立する。

- 観光客の満足度向上: 期待を上回る体験を提供することで、良い口コミやSNSでの発信を誘発する。

- 持続可能な観光(サステナブルツーリズム)の実現: 観光客の集中による環境負荷や地域住民の生活への影響(オーバーツーリズム)を管理し、自然・文化・社会の持続可能性と観光振興を両立させる。

従来の観光振興は、旅行代理店への営業やマス広告といった、比較的画一的なアプローチが中心でした。しかし、インターネットとスマートフォンの普及により、観光客は自ら能動的に情報を収集し、比較検討し、予約から決済までをオンラインで完結させるのが当たり前の時代になりました。このような環境変化に対応するため、デジタル技術を駆使し、個々の旅行者のニーズや興味関心に合わせてパーソナライズされた情報を、適切なタイミングで届けることが、現代の観光マーケティングにおける中核的な考え方となっています。

例えば、ある地方の町が「美しい星空」を観光資源として持っているとします。従来の宣伝であれば「日本一の星空が見える町」というキャッチコピーでポスターを作る程度だったかもしれません。しかし、観光マーケティングの視点では、まず「誰に」この星空を届けたいかを考えます。

- ターゲットA: 小学生の子どもを持つファミリー層

- ターゲットB: 写真撮影が趣味のアマチュアカメラマン

- ターゲットC: 日常の喧騒から離れて癒されたいと考えているカップル

ターゲットが違えば、響くメッセージも、情報を届けるべきチャネルも異なります。

- ターゲットAには、「夏休みの自由研究に最適!親子で学ぶ星空観測ツアー」といった体験プログラムを企画し、ファミリー向け情報サイトや子育て世代に人気のSNSで情報を発信します。

- ターゲットBには、「新月期限定!プロカメラマンが教える星景写真ワークショップ」といった専門的な企画を用意し、カメラ専門誌のWeb版や写真好きが集まるオンラインコミュニティで告知します。

- ターゲットCには、「満点の星空を独り占めできる露天風呂付き客室」といったロマンチックな宿泊プランを造成し、旅行予約サイト(OTA)やライフスタイル系のWebメディアで特集を組んでもらいます。

このように、自地域の持つ魅力を深く理解し、それを最も価値あるものとして受け取ってくれるであろう顧客層を見定め、その顧客層に最適化された体験価値(商品)を創造し、効果的な方法で届ける一連のプロセスこそが、観光マーケティングの本質です。それは、地域の未来を描き、その実現に向けて戦略的に舵取りを行う、重要な経営活動と言えるでしょう。

観光マーケティングが重要視される理由

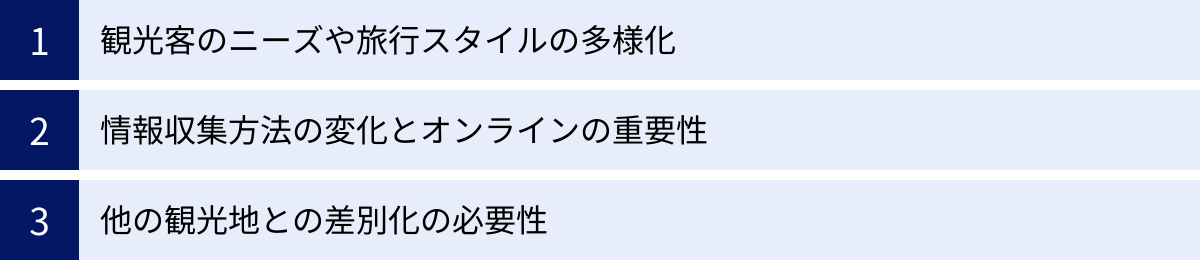

なぜ今、これほどまでに「観光マーケティング」という考え方が重要視されているのでしょうか。その背景には、旅行者を取り巻く環境の劇的な変化と、観光地が直面する厳しい競争環境があります。ここでは、その理由を3つの側面から詳しく解説します。

観光客のニーズや旅行スタイルの多様化

かつての旅行は、有名な観光名所や寺社仏閣を巡る「周遊型」の団体旅行が主流でした。しかし現代では、人々の価値観の変化に伴い、旅行に求めるものやそのスタイルが驚くほど多様化・細分化しています。

第一に、「モノ消費」から「コト消費」への大きな潮流の変化が挙げられます。これは、単に物や場所を所有したり見たりすること(モノ消費)よりも、そこでしかできない特別な「体験」(コト消費)に価値を見出す消費傾向のことです。観光においては、美しい景色を眺めるだけでなく、その土地の文化に深く触れたり、地元の人々と交流したり、自らがアクティビティに参加したりすることへの関心が高まっています。

- 具体例:

- 古民家に宿泊し、囲炉裏を囲んで郷土料理を味わう(農泊・古民家ステイ)

- プロの職人から手ほどきを受け、陶芸や染め物などの伝統工芸を体験する

- 地元の漁師と一緒に船に乗り、漁業体験や獲れたての魚を味わう

- 手付かずの自然の中をカヤックで進んだり、山をトレッキングしたりする(アドベンチャーツーリズム)

このような「コト消費」へのニーズに応えるためには、地域に眠っている文化や暮らし、アクティビティといった無形の資源を掘り起こし、魅力的な体験プログラムとして商品化していくマーケティング視点が不可欠です。

第二に、旅行形態そのものの多様化です。インターネットの普及により、個人が自由に情報収集し、航空券や宿泊施設を予約できるようになったことで、パッケージ化された団体旅行から、自分のペースで旅程を組む個人旅行(FIT: Free Independent Traveler / Foreign Independent Tour)へと主流が移りました。これに伴い、旅行の目的も細分化しています。

- 一人旅(ソロトラベル): 自分の興味関心を追求し、気ままな時間を過ごしたい。

- ワーケーション: 旅行先で仕事をしながら休暇も楽しむ新しい働き方・休み方。

- ブレジャー: 出張(Business)の前後や合間に休暇(Leisure)を組み合わせるスタイル。

- 推し活旅行: 好きなアニメやアイドルの「聖地巡礼」を目的とした旅行。

- ウェルネスツーリズム: 心身の健康増進を目的とし、スパやヨガ、ヘルシーな食事を楽しむ旅行。

これらの多様な旅行スタイルを持つ人々は、それぞれ求める情報や宿泊施設、体験が全く異なります。画一的なプロモーションでは、彼らの心に響かせることはできません。それぞれの旅行スタイルに合わせた的確なアプローチが求められるため、ターゲットを細かく設定し、戦略を練る観光マーケティングが重要となるのです。

最後に、旅行者の価値観の変化も無視できません。特に若い世代を中心に、サステナビリティ(持続可能性)やエシカル(倫理的)な消費への意識が高まっています。環境に配慮した宿泊施設を選んだり、地域経済に貢献できるような消費を心がけたり、その土地の文化や伝統に敬意を払うといった姿勢が、新しい旅行のスタンダードになりつつあります。オーバーツーリズムの問題が世界各地でクローズアップされる中、環境負荷を低減し、地域社会との共存を図るような「持続可能な観光」のあり方を提示することも、これからの観光マーケティングの重要な役割となっています。

情報収集方法の変化とオンラインの重要性

観光客が「どこへ行こうか」と考え始めてから、実際に旅行を終えて思い出を共有するまで、その行動プロセスのほとんどがオンライン上で完結する時代になりました。この情報収集と意思決定プロセスのデジタルシフトが、観光マーケティングのあり方を根本から変えました。

かつて、旅行の情報源といえば、旅行雑誌、テレビ番組、旅行代理店のパンフレットなどが主でした。しかし、総務省の「令和5年通信利用動向調査」によると、個人のインターネット利用率は85.0%に達し、特にスマートフォンによる利用が71.2%と高い水準にあります(参照:総務省「令和5年通信利用動向調査の結果」)。人々は今や、旅行に関するあらゆる情報を、スマートフォン一つでいつでもどこでも手に入れます。

具体的には、以下のようなオンラインチャネルが情報源として活用されています。

- 検索エンジン: 「沖縄 離島 おすすめ」「冬 デート 関東」といったキーワードで検索し、表示されたWebサイトやブログ記事を比較検討する。

- SNS (Social Networking Service): Instagramで「#(地名)カフェ」と検索して魅力的な写真を探したり、X(旧Twitter)でリアルタイムの混雑状況やイベント情報を確認したりする。

- 動画共有プラットフォーム: YouTubeで旅行系Vlogger(動画ブロガー)のレビュー動画を見て、現地の雰囲気を疑似体験する。

- 口コミ・レビューサイト: 宿泊予約サイト(OTA)やGoogleマップに投稿された、他の旅行者の率直な評価や感想を参考に、予約の最終判断を下す。

特に重要なのが、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)の存在です。これは、企業ではなく一般のユーザー(観光客)によって作成・発信されるコンテンツのことで、SNSの投稿や口コミ、ブログ記事などが該当します。UGCは、広告のような商業的な意図が薄い「第三者のリアルな声」として受け取られるため、他の潜在顧客の意思決定に極めて大きな影響力を持つと言われています。

このような状況下で、観光地や関連事業者がオンライン上で存在感を示せていなければ、それはすなわち、旅行を検討している人々の選択肢にすら入ることができないことを意味します。旅行検討の初期段階から、予約、現地での情報収集、そして旅行後の情報共有に至るまで、あらゆる顧客接点(タッチポイント)で適切な情報を提供し、良好なコミュニケーションを築くことが不可欠です。そのためには、SEO(検索エンジン最適化)を施した公式サイトの構築、魅力的なSNSアカウントの運用、ポジティブな口コミを促す仕組みづくりなど、戦略的なオンラインマーケティングの展開が死活問題となっているのです。

他の観光地との差別化の必要性

交通網の発達やLCC(格安航空会社)の普及、そしてインバウンド観光の回復により、現代の観光地は、かつてないほど激しい競争に晒されています。国内の観光地同士はもちろんのこと、近隣アジア諸国の観光地までもが競合となり得ます。

情報化社会の進展は、この競争をさらに加速させました。誰もが簡単に情報を発信できるようになった結果、世の中には観光情報が溢れかえっています。その中で、自地域を選んでもらうためには、「他のどこでもない、ここだけの魅力」を明確に打ち出し、効果的に伝える「差別化戦略」が不可欠です。

多くの観光地が、「豊かな自然」「歴史ある街並み」「美味しい海の幸」といった、どこにでも当てはまりそうな漠然とした魅力をアピールしがちです。しかし、情報を受け取る側からすれば、それでは他の地域との違いが分からず、印象に残りません。結果として、知名度の高い有名な観光地や、価格の安さを打ち出す地域に顧客を奪われてしまいます。

この差別化の鍵となるのが、USP(Unique Selling Proposition:独自の売り)の発見と確立です。USPとは、自地域だけが持つ、あるいは競合よりも明らかに優れている強みのことを指します。それは、特定の景観や特産品かもしれませんし、特定の体験プログラム、あるいは地域全体が醸し出す独特の雰囲気かもしれません。

- 例:

- 単なる「温泉地」ではなく、「美肌の湯として名高い、源泉かけ流しの湯治場」

- 単なる「城下町」ではなく、「着物レンタルと人力車で、江戸時代にタイムスリップできる街」

- 単なる「サイクリングコース」ではなく、「瀬戸内海の絶景を横目に、島々を橋で渡るサイクリストの聖地」

このように、USPを明確にし、それを軸に一貫したメッセージを発信し続けることで、「〇〇といえばこの地域」という強力なブランドイメージ(ポジショニング)を顧客の心の中に築くことができます。

強力なブランドイメージは、価格競争からの脱却を可能にします。独自の価値が認められれば、多少価格が高くても「そこに行きたい」と思ってもらえるようになり、安売りによる疲弊を防ぐことができます。また、明確なコンセプトは、メディアに取り上げられやすくなったり、特定の趣味や嗜好を持つ人々の間で口コミが広がりやすくなったりと、マーケティング活動を有利に進める上でも大きな助けとなります。

このように、顧客のニーズが多様化し、情報収集の手段がオンラインに移行し、そして観光地間の競争が激化する現代において、戦略的な思考に基づいた観光マーケティングは、地域が生き残るための必須の経営戦略となっているのです。

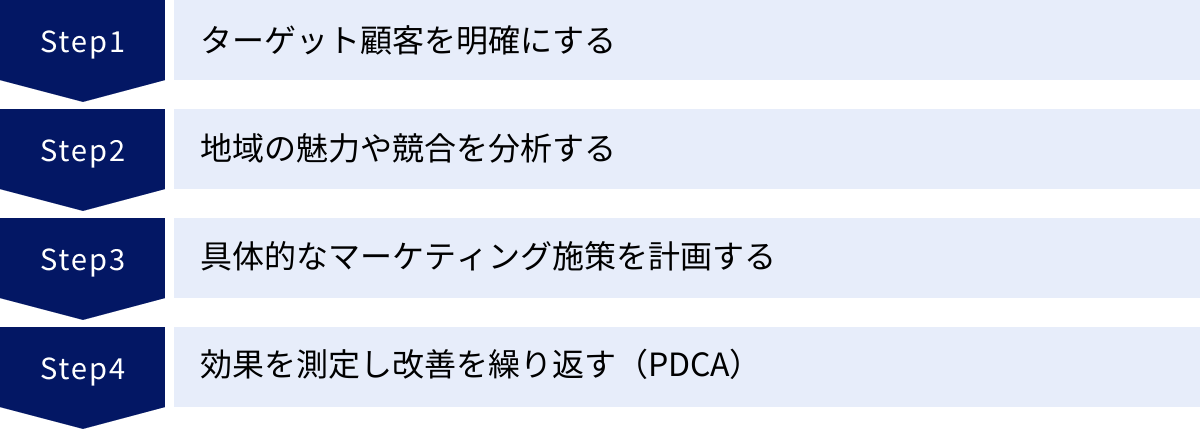

観光マーケティング戦略の立て方【4ステップ】

効果的な観光マーケティングは、思いつきや場当たり的な施策の繰り返しでは実現できません。明確な目標を設定し、そこに至るまでの道のりを論理的に描く「戦略」が不可欠です。ここでは、初心者でも実践しやすいように、戦略立案のプロセスを4つのステップに分けて具体的に解説します。

① ターゲット顧客を明確にする

戦略立案の出発点は、「誰に、私たちの地域の魅力を届けたいのか」を明確に定義することです。これは、マーケティングの成否を分ける最も重要なステップと言っても過言ではありません。「すべての観光客に来てほしい」というアプローチは、結局のところ誰の心にも深く響かず、限られた予算やリソースを浪費する結果に繋がります。「万人受け」を狙うのではなく、自地域の魅力に最も強く共感し、ファンになってくれる可能性の高い特定の顧客層に照準を合わせることが重要です。

このターゲット顧客を具体化する有効な手法が「ペルソナ設定」です。ペルソナとは、ターゲット顧客を代表する、架空の具体的な人物像のことです。単なる「30代女性」といった曖昧な括りではなく、その人物の生活や価値観が目に浮かぶまで、詳細な情報を設定していきます。

- デモグラフィック情報(属性):

- 年齢、性別、居住地(例:東京都世田谷区)、職業、役職、年収

- 家族構成(例:夫と小学生の子ども一人の3人家族)

- サイコグラフィック情報(価値観・ライフスタイル):

- 性格、趣味、休日の過ごし方(例:ヨガやオーガニック食品に関心が高い)

- 価値観(例:モノよりも体験を重視、環境問題への関心が高い)

- 情報収集の方法(例:Instagramやライフスタイル系Webメディア、友人からの口コミを信頼)

- 旅行に求めること(例:日常の疲れを癒したい、子どもに自然体験をさせたい)

【ペルソナ設定の具体例】

- 氏名: 鈴木さやか

- 年齢: 34歳

- 職業: IT企業勤務(マーケティング職)

- 居住地: 神奈川県横浜市

- 家族構成: 夫(36歳)、長女(8歳)

- ライフスタイル:

- 仕事と育児に忙しい毎日を送っており、週末は家族でリフレッシュできる時間を大切にしている。

- 健康志向で、食材やライフスタイル全般においてオーガニックなものを好む。

- 情報収集は、Instagramで「#子連れ旅行」「#週末おでかけ」などのハッシュタグをフォローしたり、ママ友からの口コミを重視したりする。

- 旅行へのニーズ:

- 子どもが安全に自然の中で思い切り遊べる場所を探している。

- せっかくなら、食育にも繋がるような農業体験などができると嬉しい。

- 大人もリラックスできる、おしゃれで清潔感のある宿泊施設が必須。

このように具体的なペルソナを設定することで、チーム内の関係者全員が「鈴木さんのような人に喜んでもらうためには、何が必要か?」という共通の目線で議論を進められるようになります。どのような体験プログラムを開発すべきか、どのようなメッセージが響くか、どのメディアで情報を発信すべきか、といった具体的な施策の方向性が格段に明確になるのです。

② 地域の魅力や競合を分析する

ターゲット顧客を定めたら、次に自分たちの置かれている状況を客観的に把握する必要があります。これを「環境分析」と呼びます。思い込みや希望的観測を排除し、事実に基づいて自地域の「強み」と「弱み」、そして外部の「機会」と「脅威」を洗い出します。この分析には、SWOT分析などのフレームワークを活用すると効果的です。

- 内部環境分析(自地域の分析)

- 強み (Strengths): ターゲット顧客にとって魅力となる、競合にはない独自の資源や特徴は何か?

- 例:有機栽培の野菜が豊富、波が穏やかで遠浅のビーチがある、都心からのアクセスが良い、Wi-Fi完備の古民家宿がある。

- 弱み (Weaknesses): ターゲット顧客のニーズを満たす上で、不足している点や競合に劣る点は何か?

- 例:二次交通(バスやタクシー)が不便、雨天時に子どもが遊べる屋内施設がない、多言語対応が進んでいない。

- 強み (Strengths): ターゲット顧客にとって魅力となる、競合にはない独自の資源や特徴は何か?

- 外部環境分析(市場・競合の分析)

- 機会 (Opportunities): 自地域の強みを活かせるような、外部の社会的な変化やトレンドは何か?

- 例:ワーケーション需要の高まり、健康・ウェルネス志向の拡大、円安によるインバウンド観光客の増加。

- 脅威 (Threats): 自地域の弱みをさらに悪化させる、あるいは活動の障害となる外部の要因は何か?

- 例:近隣に大規模なレジャー施設がオープン予定、燃料費高騰による交通費の上昇、自然災害のリスク。

- 機会 (Opportunities): 自地域の強みを活かせるような、外部の社会的な変化やトレンドは何か?

特に重要なのが競合分析です。設定したペルソナ(例:鈴木さん)が、旅行先を検討する際に、自地域と「比較するであろう他の観光地」はどこかを具体的にリストアップします。そして、それらの競合地域が、どのような魅力を、どのようなターゲットに、どのような方法でアピールしているのかを徹底的に調査します。競合のWebサイトやSNSを分析し、どのような体験プログラムが人気なのか、どのような点が評価されているのかを把握することで、自地域が取るべき戦略的な立ち位置(ポジショニング)が見えてきます。「競合Aはファミリー層全般を狙っているから、うちは『食育に関心のあるファミリー』に特化しよう」といった、よりシャープな戦略を立てることが可能になります。

③ 具体的なマーケティング施策を計画する

現状分析が終わったら、いよいよ具体的なアクションプランに落とし込んでいきます。ここでは「何を」「どのように」実行するかを決定します。

まず、目標設定(KGI・KPIの設定)を行います。戦略の最終的なゴール(KGI: Key Goal Indicator)と、その達成度を測るための中間指標(KPI: Key Performance Indicator)を、できるだけ具体的で測定可能な数値で設定します。

- KGI(最終目標)の例:

- 1年後の観光客数を前年比で15%増加させる。

- 「〇〇体験プログラム」の年間参加者数を500人にする。

- KPI(中間指標)の例:

- 公式観光サイトの月間アクセス数を3万PVにする。

- 公式Instagramアカウントのフォロワー数を半年で5,000人増やす。

- Web広告経由での宿泊予約件数を月間20件獲得する。

目標が定まったら、それを達成するための具体的な施策、すなわちマーケティングミックスを考えます。これは「4P」というフレームワークで整理するのが一般的です。(詳細は後述)

- Product(商品): ターゲットが求める体験価値(例:親子で参加できるピザ作り体験)。

- Price(価格): その価値に見合った価格設定(例:1家族5,000円)。

- Place(流通): 情報を届け、予約を受け付ける場所(例:公式サイト、体験予約サイト)。

- Promotion(販促): どのように知ってもらうか(例:子育てメディアへのプレスリリース配信、Instagram広告)。

これらの施策を実行するために必要な予算を算出し、誰が、いつまでに、何を行うのかという具体的なスケジュールと役割分担を明確にした実行計画(アクションプラン)を作成します。

④ 効果を測定し改善を繰り返す(PDCA)

戦略は立てて終わりではありません。むしろ、実行してからが本番です。計画(Plan)を実行(Do)した後は、必ずその結果を検証(Check)し、次の行動を改善(Act)するという、いわゆるPDCAサイクルを回し続けることが、マーケティングを成功させる上で不可欠です。

- Check(効果測定):

- 設定したKPIは達成できたか?(例:サイトのアクセス数は目標に届いたか?)

- Webサイトのアクセス解析ツール(Google Analyticsなど)を使い、どのページがよく見られているか、ユーザーはどのキーワードで流入してきたか、どの地域のユーザーが多いかなどを分析する。

- SNSのインサイト機能を活用し、どの投稿の反応が良かったか(いいね、シェア、コメント数)、フォロワーの属性などを分析する。

- 広告の効果(表示回数、クリック率、コンバージョン率)を測定する。

- 現地でのアンケート調査や聞き取りにより、来訪のきっかけや満足度を直接収集する。

- Act(改善):

- 測定・分析の結果に基づいて、「なぜこの施策はうまくいったのか」「なぜ目標に届かなかったのか」という要因を考察する。

- うまくいった施策は、さらに予算を投下して強化する。

- 効果の薄かった施策は、やり方を変えるか、あるいは中止を検討する。

- 例えば、「Instagram広告からの予約が多かったので、広告のデザインやターゲット設定をさらに最適化しよう」「ブログ記事Aからの離脱率が高いので、内容を見直して、より魅力的な写真を追加しよう」といった具体的な改善アクションに繋げます。

観光マーケティングは「一度やれば終わり」の特効薬ではなく、地道な改善の積み重ねです。データという客観的な羅針盤を頼りに、仮説と検証のサイクルを回し続けることで、戦略の精度は着実に高まっていきます。

戦略立案に役立つフレームワーク

観光マーケティングの戦略を論理的かつ効率的に立案するためには、先人たちが築き上げてきた思考の型、すなわち「フレームワーク」を活用することが非常に有効です。ここでは、特に重要で汎用性の高い3つのフレームワーク「STP分析」「3C分析」「4P分析」について、観光マーケティングの文脈でどのように活用できるかを解説します。

STP分析

STP分析は、市場を細分化し(Segmentation)、狙うべき市場を定め(Targeting)、その市場における自地域の立ち位置を明確にする(Positioning)ためのフレームワークです。多様化する顧客ニーズに対応し、限られたリソースを最も効果的な場所に集中投下するために不可欠なプロセスです。

| 分析項目 | 内容 | 観光マーケティングでの活用例 |

|---|---|---|

| S: Segmentation (市場細分化) |

多様なニーズを持つ観光市場を、共通の属性やニーズを持ついくつかのグループ(セグメント)に切り分ける。 | ・地理的変数: 国籍(欧米、アジア)、国内(関東、関西)、都市部・地方 ・人口動態変数: 年齢(Z世代、ミレニアル世代、シニア)、性別、家族構成(単身、カップル、子連れファミリー) ・心理的変数: ライフスタイル(アウトドア派、インドア派)、価値観(サステナブル志向、ラグジュアリー志向) ・行動変数: 旅行目的(ビジネス、レジャー、ワーケーション)、旅行頻度、求める体験(癒し、学び、冒険) |

| T: Targeting (ターゲット選定) |

細分化したセグメントの中から、自地域の強みが最も活かせ、かつ市場規模や成長性、収益性などを考慮して、どのセグメントを狙うかを決定する。 | ・複数のセグメントを狙う「複数セグメント戦略」(例:夏はファミリー、秋はシニア夫婦) ・特定のセグメントに集中する「集中戦略」(例:「アドベンチャーツーリズム好きの欧米人」に特化) ・一つのセグメントから始める「ニッチ戦略」(例:「サイクリスト」に特化) |

| P: Positioning (ポジショニング) |

ターゲットとして選んだセグメントの顧客の心の中に、競合の観光地と比べて自地域がどのような独自の価値を持つ場所なのかを、明確に、かつ魅力的に印象付ける。 | ・「〇〇といえばこの地域」というブランドイメージを確立する。 ・例:「静かな環境で創作活動に集中したいクリエイターのための隠れ家」「日本で最も本格的なフィンランド式サウナが体験できる場所」「ペットと一緒に泊まれて、ドッグランも充実している高原リゾート」 |

STP分析を行うことで、「誰にでも」という曖昧なアプローチから脱却し、「誰に、どのような価値を提供すべきか」という戦略の核を明確に定義できます。例えば、「歴史や文化に深い興味を持つ、知的好奇心の高い50代以上の夫婦」をターゲットに設定した場合、アピールすべきは絶叫マシンではなく、学芸員による詳細な解説付きの博物館ツアーや、歴史的背景を語るストーリーテリングであると判断できます。ポジショニングを明確にすることで、その後のプロモーション活動にも一貫性が生まれます。

3C分析

3C分析は、自社(Company)、競合(Competitor)、市場・顧客(Customer)という3つの「C」を分析することで、事業の成功要因(KSF: Key Success Factor)を見つけ出すためのフレームワークです。自地域を取り巻く環境を客観的に把握し、勝てる戦略を導き出すために役立ちます。

| 分析項目 | 内容 | 観光マーケティングでの分析ポイント |

|---|---|---|

| Customer (市場・顧客) |

ターゲットとする市場の規模や成長性はどうか?顧客はどのようなニーズや不満を持っているか?どのようなプロセスで旅行先を決定しているか? | ・観光市場全体のトレンド(インバウンド需要、国内旅行の動向) ・ターゲット顧客の具体的なニーズ(「コト消費」志向、「SNS映え」への欲求など) ・口コミサイトやSNSで語られている、旅行に対する「不満」や「潜在的な要望」の収集 |

| Competitor (競合) |

競合の観光地はどこか?その競合の強み・弱みは何か?どのようなマーケティング戦略をとっているか?その成果はどうか? | ・地理的に近い、あるいは提供価値が似ている観光地をリストアップ ・競合のWebサイト、SNS、広告、プレスリリースなどを分析 ・競合地域の観光客数や満足度のデータ、口コミの評価などを調査 |

| Company (自社・自地域) |

自地域の強み・弱みは何か?どのような観光資源(人・モノ・金・情報)を持っているか?これまでの取り組みの成果と課題は? | ・SWOT分析の結果を活用し、客観的に自地域の資産を棚卸しする ・予算、人材、ノウハウといった内部リソースの現状を把握 ・地域内の事業者(ホテル、飲食店など)の協力体制や連携の度合い |

3C分析のポイントは、これら3つの要素を個別に見るだけでなく、三者の関係性の中から戦略の糸口を見つけ出すことです。例えば、「顧客は『手ぶらで楽しめるグランピング』を求めている(Customer)」が、「競合地域にはまだ本格的な施設がない(Competitor)」、そして「自地域には遊休地となっている景色の良い高原がある(Company)」という3つの事実が揃えば、「高原の遊休地を活用した高規格グランピング施設の開発」が有効な戦略である可能性が見えてきます。このように、自社の強みを活かし、競合の弱みを突き、顧客のニーズに応える領域こそが、事業を成功に導くスイートスポットとなるのです。

4P分析

4P分析は、STP分析や3C分析によって定められた戦略を、具体的な実行計画(アクションプラン)に落とし込むためのフレームワークです。製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、販促(Promotion)という4つのPの要素を、ターゲット顧客の視点に立って最適に組み合わせる(マーケティング・ミックス)ことで、施策の効果を最大化します。

| 分析項目 | 内容(売り手視点) | 観光マーケティングでの具体例 | 顧客視点(4C) |

|---|---|---|---|

| Product (製品・サービス) |

顧客に提供する商品やサービスそのもの。品質、デザイン、機能、ブランドなど。 | ・観光地そのものの魅力: 景観、温泉の泉質、歴史的価値 ・体験プログラム: 農業体験、工芸体験、ガイドツアー ・宿泊施設: コンセプト、客室、アメニティ、食事 ・土産物: パッケージデザイン、地域限定品 |

Customer Value (顧客にとっての価値) |

| Price (価格) |

商品やサービスの価格。料金設定、割引、支払い方法など。 | ・宿泊料金、体験プログラムの参加費、入場料 ・季節変動料金(繁忙期・閑散期)、セット割引 ・オンライン決済、キャッシュレス対応の有無 |

Cost (顧客が支払うコスト) |

| Place (流通・チャネル) |

顧客が商品やサービスにアクセスできる場所や経路。店舗、オンラインストア、営業網など。 | ・情報提供: 公式Webサイト、SNS、観光案内所、パンフレット ・予約経路: OTA(じゃらん、楽天トラベル等)、公式サイトの予約システム、旅行代理店、電話予約 |

Convenience (顧客にとっての利便性) |

| Promotion (販売促進) |

商品やサービスの存在を顧客に知らせ、購入を促すための活動。広告、PR、SNSなど。 | ・Web広告(リスティング、ディスプレイ、SNS広告) ・SEO対策、MEO対策 ・SNSでの情報発信、キャンペーン ・プレスリリース配信、メディアへの誘致 ・イベント開催、インフルエンサーの活用 |

Communication (顧客との対話) |

4P分析を行う際は、常に顧客視点の「4C」を意識することが重要です。売り手が考える「Product(製品)」は、顧客にとっては「Customer Value(自分にとっての価値)」であり、「Price(価格)」は「Cost(支払う費用)」です。同様に、「Place(流通)」は「Convenience(利便性)」、「Promotion(販促)」は「Communication(対話)」と捉え直すことで、独りよがりな施策に陥るのを防ぐことができます。「自分たちが売りたいもの」ではなく、「ターゲット顧客が本当に求めている価値は何か」という視点で4つのPを設計することが、成功の鍵となります。

観光マーケティングの具体的な手法10選

戦略とターゲットが定まったら、次はその魅力を具体的に伝えるための手法を選び、実行していくフェーズに入ります。ここでは、デジタルからリアルまで、現代の観光マーケティングで活用される主要な10の手法を詳しく解説します。

① Webサイトやオウンドメディアでの情報発信

公式の観光Webサイトは、オンラインにおける地域の「顔」であり、情報発信の最も重要な拠点です。旅行を検討しているユーザーが、最終的に信頼できる情報を求めて訪れる場所であり、その質が地域の印象を大きく左右します。

- 役割:

- 情報の集約: 観光スポット、イベント、宿泊、グルメ、交通アクセスなど、あらゆる公式情報を網羅的に掲載する「情報のハブ」としての役割。

- ブランディング: デザインやコンテンツを通じて、地域のブランドイメージを伝え、世界観を表現する。

- コンバージョン: 宿泊や体験プログラムの予約、問い合わせといった、具体的なアクションに繋げるゴール地点。

- 重要なポイント:

- SEO(検索エンジン最適化): 「(地域名) 観光」「(地名) 温泉」といったキーワードで検索された際に、自サイトが上位に表示されるよう対策を施すことが不可欠です。これにより、能動的に情報を探している意欲の高いユーザーを効率的に集客できます。

- オウンドメディア(ブログ)の運営: 定番の観光情報だけでなく、「地元民だけが知る絶景スポット」「モデルコースの体験レポート」「農家さんインタビュー」といった、読み物として面白いコンテンツをブログ形式で定期的に発信します。ストーリー性のあるコンテンツは、地域のファンを増やし、SEO効果も高めるため非常に有効です。

- 多言語対応: インバウンド観光客をターゲットにする場合、英語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語など、主要なターゲット国の言語に対応することが必須です。

② SNSの活用

SNSは、ターゲット顧客と直接的かつ双方向のコミュニケーションを築き、ファンコミュニティを形成するための強力なツールです。各SNSの特性を理解し、目的に合わせて使い分けることが重要です。

- Instagram: 写真や短い動画(リール)が中心。「映え」る美しい風景、おしゃれなカフェ、美味しそうな料理など、視覚的な魅力を伝えるのに最適です。ハッシュタグ「#(地名)旅行」などを活用したキャンペーンも効果的。

- X(旧Twitter): リアルタイム性と拡散力が特徴。「桜が見頃です」「イベント開催中!」といった”今”の情報を発信したり、ユーザーからの質問に迅速に回答したりするのに向いています。

- Facebook: 実名登録が基本で、比較的高い年齢層のユーザーも多い。地域の歴史や文化といった少し深い情報の発信や、イベントの告知、地域ファンとのコミュニティ形成に適しています。

- TikTok: 短尺動画が中心で、若年層へのリーチに強い。音楽やダンスと組み合わせた、エンターテイメント性の高いコンテンツで地域の魅力をリズミカルに伝えることができます。

③ Web広告の出稿

Web広告は、特定のターゲット層に対して、能動的に情報を届けたい場合に非常に有効な手法です。少ない予算からでも始めることができ、効果測定がしやすいのがメリットです。

- リスティング広告(検索連動型広告): GoogleやYahoo!で特定のキーワードが検索された際に、検索結果の上部に表示される広告。「箱根 温泉宿 子連れ」といった具体的なニーズを持つ、購買意欲の高いユーザーに直接アプローチできます。

- ディスプレイ広告: Webサイトやアプリの広告枠に表示されるバナー広告。画像や動画で視覚的に訴えかけ、まだ地域のことを知らない潜在層への認知度向上に役立ちます。

- SNS広告: InstagramやFacebookなどで、年齢、性別、地域、興味関心といった詳細なターゲティング設定を行い、狙った層にピンポイントで広告を配信できます。

④ 動画コンテンツの配信

動画は、静止画やテキストに比べて圧倒的に多くの情報を伝えることができます。地域の持つ雰囲気や、体験の楽しさを臨場感たっぷりに伝えることで、視聴者の「行ってみたい」という気持ちを強く喚起します。

- YouTube: 公式チャンネルを開設し、地域の魅力を紹介するプロモーションビデオ、観光モデルコースのVlog(ビデオブログ)、ドローンを使ったダイナミックな空撮映像などを配信する。

- ライブ配信: Instagram LiveやYouTube Liveを活用し、お祭りやイベントの様子を生中継する。リアルタイムでの質問に答えるなど、視聴者との一体感を醸成できます。

⑤ インフルエンサーマーケティング

インフルエンサーマーケティングは、特定の分野で大きな影響力を持つ人物(インフルエンサー)に、自地域を体験してもらい、その魅力をSNSやブログで発信してもらう手法です。インフルエンサーが持つファンからの信頼が高いため、情報が届きやすく、共感を生みやすいのが特徴です。ターゲット層と親和性の高いインフルエンサー(例:ファミリー層向けならママインフルエンサー、アウトドア好き向けならキャンプ系YouTuber)を起用することが成功の鍵です。

⑥ MEO対策(Googleマップの最適化)

MEOは「Map Engine Optimization」の略で、主にGoogleマップでの検索結果において、自地域の観光スポットや店舗情報を上位に表示させるための施策です。「(現在地) 近くのカフェ」のように、旅行中のユーザーが現在地周辺の情報を探す際に非常に効果的です。Googleビジネスプロフィールに正確な情報を登録し、写真や最新情報を充実させ、利用者からの良い口コミを増やす努力が重要になります。

⑦ イベントやキャンペーンの開催

オンラインでの情報発信と並行して、実際に地域を訪れる「きっかけ」を作るリアルな施策も欠かせません。

- 季節のイベント: 桜まつり、花火大会、紅葉ライトアップ、雪まつりなど、季節感を活かしたイベント。

- 食のイベント: B級グルメフェスティバル、新酒まつり、収穫祭など、地域の食文化をテーマにしたイベント。

- 体験型キャンペーン: 指定されたスポットを巡るスタンプラリー、SNSへの写真投稿キャンペーンなど、ゲーム感覚で楽しめる企画。

これらのイベントは、オンラインで大々的に告知することで、相乗効果が期待できます。

⑧ OTA(オンライントラベルエージェント)の活用

OTAは、じゃらん、楽天トラベル、Booking.com、Expediaといった、インターネット上で宿泊施設や航空券の予約ができる旅行会社のことです。自社の予約サイトを持たない小規模な宿泊施設でも、OTAに登録することで世界中の旅行者にアプローチできる、強力な販売チャネルとなります。また、OTA上に蓄積される宿泊者からのレビュー(口コミ)は、他のユーザーにとって信頼性の高い情報源となり、施設の評判を高める効果もあります。

⑨ DMO(観光地域づくり法人)との連携

DMO(Destination Management/Marketing Organization)とは、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの司令塔となる法人のことです(参照:観光庁)。DMOは、個別の事業者では難しい、地域全体のデータ収集・分析、戦略策定、プロモーション活動などを担います。地域の宿泊施設、飲食店、交通事業者などがDMOと緊密に連携し、一体となってマーケティング活動に取り組むことで、より大きな成果を生み出すことができます。

⑩ データ分析と活用

勘や経験だけに頼らず、客観的なデータに基づいて意思決定を行うことが、現代のマーケティングの基本です。

- Web解析データ: 公式サイトのアクセス数、流入経路、人気ページなどを分析し、コンテンツ改善に役立てる。

- SNSデータ: 投稿への反応(エンゲージメント)、フォロワーの属性などを分析し、発信する情報やタイミングを最適化する。

- 人流データ: 携帯電話の位置情報などから得られるデータを活用し、観光客がどこから来て、どのスポットを周遊し、どのくらいの時間滞在したかを把握する。

- 予約・売上データ: OTAや自社サイトの予約状況、土産物の売上などを分析し、人気の商品やプランを特定する。

これらのデータを統合的に分析することで、施策の効果を正確に測定し、次の戦略をより精度の高いものへと改善していくことができます。

観光マーケティングを成功させるためのポイント

これまで見てきたように、観光マーケティングには多様な手法やフレームワークが存在しますが、それらをただ実行するだけでは成功はおぼつきません。ここでは、あらゆる施策の根底に流れるべき、成功のための3つの重要な心構え・視点を解説します。

データに基づいた意思決定を行う

観光マーケティングの世界では、長らく「勘と経験と度胸(KKD)」が重視されてきました。もちろん、長年地域に携わってきた人々の知見は非常に貴重な財産です。しかし、顧客ニーズが複雑化し、市場環境が目まぐるしく変化する現代においては、それだけでは限界があります。

成功する観光地は、主観や思い込みを排し、客観的な「データ」を意思決定の羅針盤としています。

- どの年代の、どの地域から来た観光客が、最も多くのお金を使ってくれているのか?(顧客データ)

- Webサイトのどのページの閲覧時間が長く、どのページで離脱してしまっているのか?(アクセス解析データ)

- SNSで発信した情報のうち、最も多くの「いいね」や「シェア」を獲得したのはどの投稿か?(SNSデータ)

- 競合の観光地は、どのようなキーワードで広告を出稿しているのか?(競合データ)

これらのデータを収集・分析することで、「なんとなく若者に人気だろう」という思い込みが、「実は30代のファミリー層が主要顧客だった」という事実に変わるかもしれません。また、「この施策は効果があったはずだ」という感覚的な評価ではなく、「広告費10万円に対して、宿泊予約が30万円分増加した」というように、投資対効果(ROI)を明確に測定できます。

データに基づいた意思決定は、限られた予算と人員を、最も効果の高い場所に集中投下することを可能にします。そして、「なぜこの施策を行うのか」という根拠が明確になるため、地域内の関係者(行政、事業者、住民)からの合意形成もスムーズに進めやすくなります。PDCAサイクルを回し、継続的に改善を重ねていくためにも、データという共通言語を持つことが不可欠なのです。

地域全体で連携して取り組む

観光マーケティングは、行政の観光課やDMO(観光地域づくり法人)だけが頑張っても、決して成功しません。観光客が地域に到着してから帰るまでのすべての体験(カスタマージャーニー)が、地域の評価に繋がるからです。

例えば、DMOが莫大な予算を投じてプロモーションを行い、多くの観光客を呼び込んだとします。しかし、訪れた先のレストランの接客態度が悪かったり、タクシーの運転手が不親切だったり、街中にゴミが落ちていたりしたら、観光客はがっかりし、「もう二度と来たくない」と思ってしまうでしょう。SNSには、ネガティブな口コミが投稿されるかもしれません。

逆もまた然りです。素晴らしいおもてなしの心を持つ旅館や、情熱あふれるガイドがいても、その存在が知られていなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

つまり、観光マーケティングの成功には、プロモーション(集客)から受け入れ態勢の整備(おもてなし)まで、地域に関わるあらゆるプレイヤーが同じ方向を向き、連携して取り組むことが絶対条件となります。

- 行政: 予算確保、規制緩和、インフラ整備、DMOの支援など、全体を俯瞰した舵取りを行う。

- DMO: データ分析に基づく戦略策定、地域全体のプロモーション、事業者間の連携促進など、司令塔としての役割を担う。

- 宿泊、飲食、交通、物販などの事業者: それぞれがサービスの質を向上させるとともに、地域の魅力を語る「広報担当」としての意識を持つ。自社の利益だけでなく、地域全体への送客も考える。

- 地域住民: 観光客を温かく迎え入れる雰囲気づくりに協力する。「あいさつ」や「道案内」といった些細な交流が、旅の良い思い出に繋がる。

このような「オール〇〇(地域名)」体制を構築するためには、定期的な意見交換会の開催や、共通の研修プログラムの実施、成功事例の共有などを通じて、事業者間や官民の垣根を越えた信頼関係を築くことが重要です。個々の「点」の努力を、地域全体の「面」の力へと昇華させることが、持続的な成功の鍵を握っています。

長期的な視点で計画を立てる

観光地のブランドイメージは、一朝一夕に築けるものではありません。短期的なイベントの成功や、一時的なSNSでのバズ(話題化)だけを追い求めていては、一貫性のあるブランドは育ちません。

例えば、「静かで落ち着いた大人のためのリゾート」というブランドを築こうとしているのに、翌年には若者向けの激しい音楽フェスを開催してしまっては、ターゲット顧客は混乱し、ブランドイメージは毀損されてしまいます。

観光マーケティングを成功させるためには、「5年後、10年後に、自分たちの地域はどのような場所として認識されていたいか」という長期的なビジョンを描き、そこから逆算して一貫性のある戦略を立て、粘り強く実行し続けることが求められます。

もちろん、市場の変化に合わせて戦略を柔軟に見直すことは必要です。しかし、その根幹にある「地域のありたい姿」という軸がぶれてはいけません。

長期的な視点は、人材育成や後継者問題、さらには自然環境の保全といった、持続可能な観光地経営(サステナブルツーリズム)の観点からも重要です。目先の利益だけを追求して過度な開発を行えば、その地域が本来持っていた魅力を失ってしまうかもしれません。

観光マーケティングとは、単発の集客術ではなく、地域の未来を創造するための継続的な投資です。短期的な成果に一喜一憂することなく、腰を据えてじっくりと地域の価値を育てていく。その覚悟と忍耐強さこそが、他のどこにもない、唯一無二の魅力を持つ観光地を創り上げるための最も大切なポイントと言えるでしょう。

地域の魅力を伝える観光マーケティングの成功事例5選

理論や手法だけでなく、実際の成功事例から学ぶことは非常に有益です。ここでは、独自の戦略で地域の魅力を効果的に伝え、多くの人々を惹きつけている国内の優れた観光マーケティング事例を5つ紹介します。

※以下に記載する情報は、各公式サイトや公表されている情報に基づいていますが、最新の状況とは異なる場合があります。

① 香川県:「うどん県」としての強力なブランディング

香川県の観光マーケティングは、一つの食文化をフックに、県全体のブランドイメージを劇的に向上させたブランディング戦略の金字塔として知られています。

- 戦略・施策:

2011年にスタートした「うどん県」プロモーションは、単なるキャッチコピーに留まりませんでした。「うどん県。それだけじゃない香川県」というフレーズのもと、俳優を「うどん県副知事」に任命し、香川県を架空の「県」ではなく、ひとつの「国」のように見立てたユニークな世界観を展開。パスポート風のリーフレットやPR動画など、遊び心あふれるクリエイティブな施策を次々と打ち出しました。重要なのは、「うどん」を入口としながらも、オリーブやアート(直島など)、歴史といった「それだけじゃない」魅力もしっかりとアピールし、観光の幅を広げた点です。 - 成果とポイント:

このキャンペーンにより、「香川県=うどん県」という強力な認知が全国的に定着しました。それまで他の四国の県に比べて観光地としてのイメージが弱かった香川県が、明確で覚えやすいアイデンティティを獲得。メディアへの露出が急増し、観光客数の増加にも大きく貢献しました。この成功のポイントは、地域の最大の強み(うどん)に大胆にフォーカスし、それをユーモアと質の高いクリエイティブで包み込むことで、情報過多の時代において人々の記憶に残る強力なフックを作り出したことにあります。

② 佐賀県:「サガプライズ!」によるユニークな情報発信

佐賀県は、自虐的とも言えるユニークな視点と、人気コンテンツとの大胆なコラボレーションを武器に、情報発信そのものをエンターテイメント化させることで注目を集めています。

- 戦略・施策:

「サガプライズ!」は、佐賀県が企業やブランドとコラボレーションして行う情報発信プロジェクトの総称です。特筆すべきは、県の名称「サガ」と、人気ゲームシリーズ「サガ」をかけたコラボレーション「ロマンシング佐賀」。ゲームの世界観と佐賀県の伝統工芸や名産品を融合させたイベントやグッズ展開は、ゲームファンを中心に絶大な支持を得ました。その他にも、「ポケットモンスター」や「おそ松さん」など、ターゲット層が全く異なる多様なIP(知的財産)と連携し、常に新しい話題を提供し続けることで、メディアやSNS上での露出を維持しています。(参照:サガプライズ!公式サイト) - 成果とポイント:

これらの取り組みにより、佐賀県は「何もない」というネガティブなイメージを払拭し、「何か面白いことをやっているユニークな県」というポジティブなブランドイメージを確立しました。これまで佐賀県に全く興味のなかった若者層や特定のファン層を、新たな観光客として呼び込むことに成功しています。この事例のポイントは、行政のPRにありがちな堅苦しさを捨て、民間企業のような柔軟な発想で、ターゲットが熱狂するカルチャーに積極的に寄り添ったこと。そして、一過性で終わらせず、「サガプライズ!」という枠組みで継続的にプロジェクトを展開している点にあります。

③ 広島県尾道市:「しまなみ海道」でサイクリストを誘致

尾道市を中心とする「しまなみ海道」エリアは、特定のターゲット(サイクリスト)に徹底的に特化することで、世界的な評価を得るに至ったポジショニング戦略の好例です。

- 戦略・施策:

瀬戸内海に浮かぶ島々を7つの橋で結ぶ「瀬戸内しまなみ海道」を、単なる道路ではなく「サイクリストの聖地」としてブランディング。そのために、ハード・ソフト両面での徹底した環境整備が行われました。路面には推奨ルートを示すブルーラインが引かれ、誰でも迷わずに走れるように配慮。沿道にはサイクルオアシス(休憩所)が設置され、レンタサイクルターミナルも充実しています。さらに、サイクリスト向けの複合施設「ONOMICHI U2」のように、ターゲットのニーズを深く理解した象徴的な施設も生まれました。 - 成果とポイント:

これらの取り組みの結果、「しまなみ海道」は国内外のサイクリストにとって「一度は走りたい憧れの場所」としての地位を確立しました。サイクリングという明確な目的を持った観光客は滞在日数が長く、消費額も高い傾向にあり、地域経済への貢献も大きいと言われています。成功のポイントは、「誰にでも」ではなく「サイクリスト」という一点にリソースを集中投下し、ターゲットの期待を上回るレベルの受け入れ環境を徹底的に整備したこと。その結果、口コミやSNSを通じて評価が世界中に広まり、唯一無二の強力なブランドが構築されました。

④ 北海道ニセコ町:パウダースノーで世界的なリゾートへ

北海道のニセコ町は、特定の自然資源(雪質)の価値を最大限に高め、インバウンドの富裕層をターゲットにすることで、小さな町から世界的なスノーリゾートへと飛躍した事例です。

- 戦略・施策:

ニセコの雪は、水分が少なく非常に軽い「パウダースノー」として知られ、スキーヤーやスノーボーダーから最高の雪質と評価されています。ニセコは、この「JAPOW(ジャパウ=Japan Powder)」という言葉に象徴される雪質を最大の武器としました。初期にはオーストラリア人を中心に口コミでその評判が広がり、SNSや動画サイトの普及がその流れを加速させました。地域としては、海外の資本を積極的に受け入れ、高級コンドミニアムや外資系ラグジュアリーホテルが次々と進出。英語が公用語のように使われる国際的な街並みが形成され、富裕層が長期滞在できる環境が整備されました。 - 成果とポイント:

結果として、ニセコは冬になると多くの外国人観光客で賑わう国際リゾートへと変貌を遂げました。地価が高騰し、地域経済も大きく潤っています。この事例のポイントは、自らが持つ世界レベルの資源(パウダースノー)を正しく認識し、その価値を最も高く評価してくれる海外のターゲット層に照準を合わせたこと。そして、そのターゲットのニーズに応えるための高水準なインフラ整備(宿泊施設、飲食店など)を、外資も巻き込みながらダイナミックに進めた点にあります。

⑤ 星野リゾート:独自のコンセプトでファンを獲得

特定の地域ではありませんが、民間企業として日本の観光業界を牽引する星野リゾートのマーケティング戦略は、多くの地域にとって示唆に富んでいます。

- 戦略・施策:

星野リゾートの最大の特徴は、各施設・ブランドごとに設定された、極めて明確で魅力的なコンセプトです。「星のや(圧倒的非日常感)」、「界(ご当地の魅力を再発見する温泉旅館)」、「リゾナーレ(洗練されたデザインと豊富なアクティビティ)」など、ターゲットと提供価値が明確に定義されています。そして、そのコンセプトを、建築、食事、サービス、アクティビティの細部に至るまで徹底的に体現することで、宿泊体験そのものを唯一無二のものにしています。Webサイトでの巧みな情報発信や、顧客満足度を重視した運営も特徴です。 - 成果とポイント:

星野リゾートは、単なる宿泊施設ではなく、「そこに行くこと自体が旅の目的」となるデスティネーションとしての地位を確立し、価格が高くても予約が絶えない熱狂的なファン(リピーター)を数多く生み出しています。地域が学ぶべきポイントは、「自分たちは何屋なのか?」というアイデンティティを徹底的に突き詰め、それを一貫した体験として顧客に提供することの重要性です。地域の魅力を再定義し、独自のコンセプトに昇華させ、それをすべての施策に反映させていくというアプローチは、あらゆる観光地に応用可能な普遍的な成功法則と言えるでしょう。

まとめ

この記事では、観光マーケティングの基本的な概念から、その重要性、戦略の立て方、具体的な手法、そして成功事例に至るまで、幅広く掘り下げてきました。

改めて要点を整理すると、現代の観光マーケティングで成功を収めるためには、以下の点が極めて重要です。

- 顧客視点の徹底: 「モノ消費」から「コト消費」へ、団体旅行から個人旅行へと変化した観光客の多様なニーズを深く理解し、彼らが本当に求める価値は何かを常に問い続けること。

- 戦略的アプローチ: 勘や経験だけに頼るのではなく、STP分析や3C分析といったフレームワークを活用し、「誰に」「何を」「どのように」伝えるかという戦略を論理的に構築すること。

- データに基づいた意思決定: Webサイトのアクセス解析やSNSの反応、人流データといった客観的なデータを活用し、PDCAサイクルを回し続けることで、施策の効果を最大化すること。

- 地域一体での連携: 行政、DMO、民間事業者、そして地域住民が同じビジョンを共有し、「オール〇〇」体制で連携して、プロモーションから受け入れまで一貫したおもてなしを提供すること。

- 長期的視点: 短期的な成果に一喜一憂せず、5年後、10年後を見据えた一貫性のあるブランド戦略を、粘り強く継続していくこと。

観光マーケティングは、もはや単なる「観光客を呼ぶための活動」ではありません。それは、地域のアイデンティティを再発見し、その価値を磨き上げ、未来へと繋いでいくための、極めて重要な経営戦略です。

この記事が、自地域の魅力を見つめ直し、その価値をより多くの人々に届けるための第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。まずは、自地域の「独自の強み」は何か、そして、その魅力を最も喜んでくれる「たった一人のお客様(ペルソナ)」は誰かを考えることから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、地域の未来を大きく変える力になるはずです。