2022年から2023年にかけて、日本国内の観光需要を力強く喚起した「全国旅行支援」。多くの人がこの制度を活用し、お得に旅行を楽しんだことでしょう。しかし、2024年に入り、「今年の全国旅行支援はどうなるの?」「また再開される可能性はある?」といった疑問の声が多く聞かれます。

この記事では、2024年現在の全国旅行支援に関する最新情報から、過去に実施された制度の詳しい内容、予約方法、そして多くの人が混同しがちな「GoToトラベル」との違いまで、網羅的に解説します。さらに、能登半島地震からの復興を目的とした「北陸応援割」の詳細や、旅行計画に役立つよくある質問にも丁寧にお答えします。

この記事を読めば、全国旅行支援の全体像を正確に理解し、今後の旅行計画を賢く立てるための知識が身につきます。最新の情報をしっかりキャッチして、次のお得な旅のチャンスを逃さないようにしましょう。

目次

2024年の全国旅行支援 最新情報

2023年末をもって、多くの都道府県で終了した全国旅行支援。2024年現在の状況はどうなっているのでしょうか。ここでは、多くの人が気になる「再開の可能性」「北陸応援割」「団体旅行向けの支援」という3つのポイントから最新情報を詳しく解説します。

2024年の全国旅行支援は再開・延長される?

結論から言うと、2024年6月現在、個人旅行を対象とした全国旅行支援の再開や延長は予定されていません。

全国旅行支援は、新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ観光需要を回復させることを目的に、2022年10月11日から開始された時限的なキャンペーンでした。当初の目的であった観光地の活性化がある程度達成されたこと、また旅行需要がコロナ禍以前の水準に回復しつつあることから、2023年中にほとんどの都道府県で事業が終了しました。

観光庁の公式サイトなどでも、全国規模での事業再開に関する公式な発表は行われていません。そのため、過去のような「全国一律の割引キャンペーン」がすぐに再開される可能性は低いと考えられます。

ただし、これはあくまで国が主導する全国一律のキャンペーンについての話です。今後の経済状況や社会情勢の変化によっては、再び何らかの形で観光支援策が講じられる可能性もゼロではありません。例えば、特定の地域を限定した支援策や、特定の目的(例:平日の観光促進など)に絞った小規模なキャンペーンが実施されることも考えられます。

旅行を計画する際には、国(観光庁)からの発表だけでなく、旅行先の都道府県や市区町村が独自に実施している観光支援キャンペーンがないかを確認することが重要です。これらの情報は、各自治体の公式サイトや観光連盟のウェブサイトで告知されることが多いため、定期的にチェックすることをおすすめします。「(都道府県名) 旅行支援」や「(市町村名) 観光キャンペーン」といったキーワードで検索してみると、思わぬお得な情報が見つかるかもしれません。

まとめると、2024年現在、かつてのような全国旅行支援の再開予定はありませんが、後述する「北陸応援割」のような特定の地域を対象とした支援や、各自治体独自のキャンペーンは存在します。常に最新の公式情報を確認し、賢く旅行を計画しましょう。

北陸応援割の実施について

2024年の観光支援策として最も注目されているのが、能登半島地震からの復興を支援するための「北陸応援割」です。このキャンペーンは、地震の影響で観光客が減少した北陸4県(新潟県、富山県、石川県、福井県)への旅行を促進し、地域経済の活性化を後押しすることを目的としています。

■ 北陸応援割の概要

北陸応援割は、対象となる4県への宿泊旅行や交通付き宿泊旅行の代金が割引される制度です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象期間 | 2024年3月16日(土)~4月26日(金)宿泊分まで ※新潟県、富山県、福井県は予算に達し次第終了。 ※石川県は復興状況を考慮し、第二弾として2024年5月7日(火)~7月31日(水)宿泊分まで実施(GW期間除く)。 |

| 予約開始日 | ・新潟県、富山県、福井県:2024年3月8日(金)以降、準備が整った事業者から順次開始 ・石川県(第一弾):2024年3月12日(火)以降、準備が整った事業者から順次開始 ・石川県(第二弾):2024年4月19日(金)以降、準備が整った事業者から順次開始 |

| 割引対象 | 日本国内に居住する方および訪日外国人観光客 |

| 割引率 | 旅行代金の50% |

| 割引上限額 | ・宿泊単体商品:1人1泊あたり 20,000円 ・交通付き宿泊商品(1泊):1人1泊あたり 20,000円 ・交通付き宿泊商品(2泊以上):1人あたり 30,000円 ・周遊型旅行商品(2県以上の宿泊):1人あたり 35,000円 |

| 地域クーポン | 今回の北陸応援割では、地域クーポンの配布はありません。旅行代金の割引のみとなります。 |

参照:観光庁 北陸応援割 ポータルサイト、各県観光公式サイト

■ 利用する際の注意点

北陸応援割を利用する際には、いくつか注意すべき点があります。

- 予約方法が限定される

北陸応援割を利用するには、キャンペーンに参画している旅行会社やオンライン予約サイト(OTA)、宿泊施設を通じて予約する必要があります。どの事業者が対象かは、各県の北陸応援割公式サイトで確認できます。個人で宿泊施設や交通機関を別々に手配した場合、割引の対象にならないため注意が必要です。 - 予算には限りがある

各県に配分された予算がなくなり次第、キャンペーンは期間中であっても終了します。特に人気の宿泊施設や週末の予約は早期に埋まることが予想されるため、旅行を計画している場合は早めに予約手続きを進めることをおすすめします。 - 石川県の特例措置

被害が特に甚大だった石川県では、復興状況に合わせて段階的にキャンペーンが実施されます。第一弾は他の3県と同様の期間で実施されましたが、能登地方の宿泊施設は対象外でした。これは、被災者の二次避難先として宿泊施設が利用されており、観光客の受け入れ体制が整っていなかったためです。

第二弾(5月7日~7月31日)からは、準備の整った一部の能登地方の宿泊施設も対象に含まれるようになります。ただし、奥能登地域(輪島市、珠洲市など)については、復興が本格化してから別途旅行需要喚起策が検討される予定です。旅行を計画する際は、石川県の公式サイトで対象地域や施設を必ず確認してください。 - ビジネス利用は対象外

全国旅行支援と同様に、北陸応援割も観光目的の旅行が対象です。出張などのビジネス利用は割引の対象外となります。

北陸応援割は、非常にお得な割引率が魅力のキャンペーンですが、これを利用して旅行することが被災地の応援に繋がります。旅行を通じて現地の産品を購入したり、飲食店を利用したりすることが、地域経済の回復を直接的に支援することになるのです。

一部の自治体では団体旅行向けに継続中

個人旅行向けの全国旅行支援は終了しましたが、一部の分野では国の支援が形を変えて継続しています。その代表例が、団体旅行、特に学校の修学旅行などを対象とした支援です。

観光庁では「貸切バス事業者に対する支援」として、学校単位(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校など)で利用される貸切バスの費用の一部を補助する事業を実施している場合があります。これは、子どもたちの学習機会を確保すると同時に、コロナ禍で大きな影響を受けた貸切バス事業者を支援する目的があります。

■ 支援の概要(一般的な例)

- 対象: 学校教育法で定められた学校が実施する旅行(修学旅行、校外学習など)で利用する貸切バス。

- 支援内容: 貸切バス1台あたりの運行経費の一部を国が補助する。これにより、学校や保護者の費用負担が軽減される。

- 期間: 年度ごとに定められることが多く、予算がなくなり次第終了となる。

この支援は、個人が直接申し込むものではなく、学校が旅行会社やバス会社を通じて利用するものです。そのため、一般の旅行者が直接この恩恵を受けることはありません。

しかし、このような支援が継続していることは、国が観光・運輸業界を長期的に支えようとしている姿勢の表れと捉えることができます。個人旅行においても、今後、特定の条件(例:平日利用の促進、閑散期の需要喚起など)を満たす旅行に対して、新たな支援策が登場する可能性は十分に考えられます。

旅行業界の動向や国の政策を注視しておくことで、次のお得な旅行のチャンスをいち早く掴むことができるでしょう。現時点では、個人旅行で利用できるのは「北陸応援割」や各自治体の独自割が中心となりますが、今後の新たな動きにも期待したいところです。

全国旅行支援とは?

ここでは、2022年から2023年にかけて実施された「全国旅行支援」がどのような制度だったのかを改めて振り返ります。制度の目的や割引内容、利用条件などを正しく理解することで、今後もし同様のキャンペーンが実施された際にスムーズに対応できるようになります。

全国旅行支援の制度概要

「全国旅行支援」という名称は通称であり、正式名称は「全国を対象とした観光需要喚起策」です。この制度の主な目的は、新型コロナウイルス感染症の拡大によって深刻なダメージを受けた日本国内の観光関連産業を支援し、地域経済を活性化させることでした。

GoToトラベルキャンペーンが2020年12月末に停止して以降、観光業界は依然として厳しい状況に置かれていました。そこで、感染状況を見極めながら、まずは各都道府県が実施する「県民割」や隣接県まで対象を広げた「ブロック割」といった形で、小規模な観光支援が再開されました。

そして、これらの地域限定の支援策を全国に拡大する形で、2022年10月11日からスタートしたのが「全国旅行支援」です。当初は2022年12月下旬までの予定でしたが、その後何度も期間が延長され、割引率やクーポンの金額などの条件を変更しながら、最終的に2023年の年末まで多くの都道府県で継続されました。

このキャンペーンの最大の特徴は、47都道府県すべてを対象とし、居住地に関わらず誰でも日本全国どこへでもお得に旅行ができた点です。これにより、人の移動が活発化し、宿泊施設、交通機関、飲食店、土産物店など、幅広い業種に経済効果がもたらされました。まさに、日本全体の観光需要を底上げするための国家的なプロジェクトだったと言えるでしょう。

割引内容の詳細

全国旅行支援の魅力は、なんといってもその割引内容にありました。割引は大きく分けて「旅行代金の割引」と「地域クーポンの配布」の2本立てで構成されていました。ここでは、2023年1月10日以降に適用された制度内容を基準に詳しく解説します。

旅行代金の割引率と上限額

全国旅行支援では、予約した旅行商品代金に対して、一定の割引が適用されました。

| 項目 | 2023年1月10日以降の割引内容 |

|---|---|

| 割引率 | 一律 20% |

| 割引上限額(1人1泊あたり) | ・交通付き宿泊プラン:5,000円 ・上記以外(宿泊のみ、日帰り旅行):3,000円 |

■ 具体的な計算例

割引額の計算方法を具体例で見てみましょう。

- 例1:1人1泊 20,000円の宿泊のみプランの場合

- 割引額:20,000円 × 20% = 4,000円

- 上限額(3,000円)を超えているため、適用される割引額は3,000円となります。

- 支払い実額:20,000円 – 3,000円 = 17,000円

- 例2:1人1泊 30,000円の交通(新幹線や飛行機)付き宿泊プランの場合

- 割引額:30,000円 × 20% = 6,000円

- 上限額(5,000円)を超えているため、適用される割引額は5,000円となります。

- 支払い実額:30,000円 – 5,000円 = 25,000円

- 例3:1人1泊 10,000円の日帰りバスツアーの場合

- 割引額:10,000円 × 20% = 2,000円

- 上限額(3,000円)の範囲内なので、適用される割引額は2,000円となります。

- 支払い実額:10,000円 – 2,000円 = 8,000円

このように、単純に20%が割り引かれるわけではなく、上限額が設定されている点がポイントです。特に、交通付き宿泊プランの方が上限額が高く設定されていたため、飛行機や新幹線を利用するような遠方への旅行で、よりお得感を感じやすい制度設計となっていました。

地域クーポンの金額と使い方

旅行代金の割引に加えて、旅行先の都道府県内で使える「地域クーポン」が配布されるのも、全国旅行支援の大きな特徴でした。

| 区分 | クーポン金額(1人1泊あたり) |

|---|---|

| 平日 | 2,000円分 |

| 休日 | 1,000円分 |

■ 「平日」と「休日」の定義

この制度における「平日」と「休日」の定義は少し特殊で、注意が必要でした。

- 宿泊旅行の場合: 宿泊日とその翌日の両方が「土曜・日曜・祝日」である場合のみ「休日」として扱われました。それ以外はすべて「平日」です。

- (例)金曜日に宿泊 → 翌日の土曜は休日だが、宿泊日の金曜は平日のため「平日」扱い → 2,000円クーポン

- (例)土曜日に宿泊 → 宿泊日の土曜も翌日の日曜も休日のため「休日」扱い → 1,000円クーポン

- (例)日曜日に宿泊 → 宿泊日の日曜は休日だが、翌日の月曜は平日のため「平日」扱い → 2,000円クーポン

- 日帰り旅行の場合: 旅行日が「土曜・日曜・祝日」である場合が「休日」、それ以外が「平日」です。

この仕組みは、観光需要が集中しがちな休日よりも、平日の旅行を促進するための工夫でした。

■ 地域クーポンの使い方

地域クーポンは、原則として電子クーポンで配布されました。チェックイン時に宿泊施設でQRコードが記載された紙を受け取り、スマートフォンで「regionPAY(リージョンペイ)」などの専用アプリを使ってチャージする仕組みが一般的でした。

このクーポンは、旅行先の都道府県内に所在する土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関(タクシーやバスなど)といった、キャンペーンの加盟店で利用できました。利用できる店舗には、ステッカーが掲示されているため、簡単に見分けることが可能です。

旅行代金の割引だけでなく、旅先での食事やお土産の購入にも使えるクーポンがもらえることで、旅行者はよりお得に旅を楽しめ、地域にとっては経済効果がさらに広がるという、双方にメリットのある優れた仕組みでした。

対象期間はいつからいつまで?

全国旅行支援の実施期間は、複数回にわたって延長や変更が行われました。その変遷を時系列で整理します。

- 開始当初(2022年10月11日~12月27日宿泊分)

- 割引率:40%

- 割引上限額:交通付き8,000円、その他5,000円

- 地域クーポン:平日3,000円、休日1,000円

- 利用条件:ワクチン3回接種歴または陰性結果の証明が必要

- 年明け以降(2023年1月10日~)

- 割引率:20%

- 割引上限額:交通付き5,000円、その他3,000円

- 地域クーポン:平日2,000円、休日1,000円

- 利用条件:ワクチン・検査パッケージは継続

- 新型コロナウイルス5類移行後(2023年5月8日~)

- 割引率や上限額、クーポン金額は年明け以降の制度を継続。

- 利用条件であったワクチン接種歴や陰性証明の提示が不要となり、本人確認・居住地確認の身分証明書のみで利用可能になった。

- 事業終了

- 多くの都道府県では、2023年6月末~7月下旬に一度予算の上限に達し、事業を終了しました。

- その後、一部の都道府県では予算を追加し、秋から冬にかけてキャンペーンを再開しましたが、2023年11月~12月末までには、すべての都道府県で個人旅行を対象とした事業が完全に終了しました。

このように、全国旅行支援は社会情勢に合わせて柔軟に制度内容や期間を変更しながら、約1年以上にわたって日本の観光を支え続けました。

利用対象者と条件

全国旅行支援を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要がありました。

- 居住地: 日本国内に居住している方。国籍は問われませんでしたが、在留カードなどによる国内居住の証明が必要でした。

- 本人確認・居住地確認: チェックイン時などに、公的な身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど)の提示が全員分必要でした。これにより、利用者本人であることと、日本国内に住んでいることを確認していました。

- ワクチン・検査パッケージ(2023年5月7日まで): キャンペーン開始当初から2023年5月7日までは、上記の身分証明書に加えて、「ワクチンを3回以上接種したことを示す証明書」または「PCR検査等の陰性結果通知書」の提示が必須でした。これは、感染症対策と経済活動の両立を図るための措置でした。

2023年5月8日に新型コロナウイルスが5類感染症へ移行したことに伴い、このワクチン・検査パッケージは撤廃され、利用のハードルが下がりました。今後、新たなキャンペーンが実施される際も、その時々の感染症対策の方針によって、こうした条件が課される可能性があることは覚えておくとよいでしょう。

旅行当日に必要な持ち物

全国旅行支援を利用して旅行する際、忘れてはならない持ち物がありました。それは「利用者全員分の身分証明書」です。

- 認められる身分証明書の例:

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- パスポート

- 健康保険証

- 住民票

- 在留カード

- 年金手帳

- 障がい者手帳 など

ポイントは、「氏名」と「現住所」が確認できる公的書類であることです。原本の提示が求められるため、コピーやスマートフォンの画像では認められない場合がほとんどでした。特に、子どもや乳幼児を含む家族旅行の場合でも、健康保険証やマイナンバーカード、住民票などで全員分の確認が必要となるため、事前の準備が欠かせませんでした。

もし、チェックイン時にこれらの身分証明書を忘れてしまうと、割引が適用されず、正規の旅行代金を支払うことになってしまいます。また、地域クーポンの受け取りもできなくなるため、旅行の際には、お財布や貴重品と同じくらい重要な持ち物として、必ず確認する必要がありました。

全国旅行支援の予約・利用方法

全国旅行支援のようなお得なキャンペーンを最大限に活用するためには、その予約方法を正しく理解しておくことが不可欠です。ここでは、過去の全国旅行支援で一般的だった3つの予約方法について、それぞれの特徴や手順、メリット・デメリットを詳しく解説します。

予約方法は主に3つ

全国旅行支援の割引を適用させるための予約方法は、主に以下の3つのルートがありました。今後、同様のキャンペーンが実施された際も、これらの方法が基本となる可能性が高いため、それぞれの違いを把握しておきましょう。

| 予約方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ① 旅行予約サイト | ・ポイントが貯まる/使える ・プランの比較がしやすい ・クーポンやセールで更にお得に |

・人気の施設や日程は即完売しやすい ・サイトごとの予算上限がある |

ポイントを貯めたい人、複数の宿泊施設を比較検討したい人 |

| ② 宿泊施設に直接予約 | ・公式サイト限定プランがある場合も ・宿に直接要望を伝えやすい |

・割引適用に別途手続き(ステイナビ等)が必要な場合がある ・複数施設の比較が手間 |

泊まりたい宿が決まっている人、宿と直接コミュニケーションを取りたい人 |

| ③ 旅行会社 | ・担当者に相談しながら決められる ・複雑な旅程(周遊旅行など)に強い ・交通と宿のセットを柔軟に組める |

・オンライン予約より手軽さに欠ける場合がある ・営業時間に制約がある |

旅行のプロに相談したい人、オリジナルの旅行プランを組みたい人 |

① 旅行予約サイトで予約する

最も多くの人が利用したのが、楽天トラベル、じゃらんnet、Yahoo!トラベル、一休.comといったオンラインの旅行予約サイト(OTA:Online Travel Agent)経由での予約です。

■ 予約の手順

- キャンペーン特設ページを確認: 各予約サイト内に「全国旅行支援」やそれに類するキャンペーンの特設ページが設けられます。まずはそこで、利用条件やクーポンの取得方法を確認します。

- 割引クーポンを取得: サイトによっては、予約前に割引クーポンを事前に取得しておく必要があります。ボタンをクリックするだけで簡単に取得できる場合がほとんどです。

- 対象プランを検索・予約: キャンペーン対象の宿泊施設やプランを検索し、通常通り予約手続きを進めます。

- 割引の適用を確認: 予約内容の確認画面で、全国旅行支援の割引クーポンが適用され、支払金額が割り引かれていることを必ず確認してから予約を完了させます。

■ メリット

- ポイント活用: 予約サイト独自のポイントが貯まる、または既に貯まっているポイントを使ってさらに安く予約できるのが最大のメリットです。

- 比較検討が容易: エリアや価格、宿のタイプ、口コミ評価など、様々な条件で絞り込み検索ができるため、自分の希望に合った宿を効率的に探せます。

- サイト独自のセールとの併用: サイトが独自に配布するクーポンやセールと全国旅行支援を併用できる場合があり、二重にお得になる可能性がありました。

■ デメリット・注意点

- 予約争奪戦: 人気の宿泊施設や連休などの日程は、予約開始と同時にアクセスが集中し、すぐに満室・完売になる傾向がありました。

- サイトごとの予算: 全国旅行支援の予算は、各予約サイトにも割り当てられていました。そのため、都道府県全体の予算はまだ残っていても、特定の予約サイトの予算が上限に達してしまい、そのサイトでは予約できなくなるというケースも頻繁に発生しました。

② 宿泊施設に直接予約する

旅館やホテルの公式サイトや電話を通じて直接予約する方法です。昔ながらの旅行スタイルですが、根強い人気があります。

■ 予約の手順

- 施設がキャンペーン対象か確認: まず、予約したい宿泊施設が全国旅行支援の対象事業者として登録されているかを、施設の公式サイトや都道府県のキャンペーン公式サイトで確認します。

- 直接予約: 施設の公式サイトの予約フォームや電話で予約をします。その際、必ず「全国旅行支援を利用したい」という意思を明確に伝えます。

- 割引適用手続き(ステイナビ等): 宿泊施設によっては、予約が完了した後、旅行者自身で「STAYNAVI(ステイナビ)」といった第三者機関のサイトにアクセスし、予約情報を登録して割引クーポンを発行する手続きが必要な場合があります。この手続きを忘れると割引が適用されないため、非常に重要です。

- 当日: チェックイン時に、発行された割引クーポン(もしくはその画面)と身分証明書を提示して、割引を受けます。

■ メリット

- 公式サイト限定特典: 「公式サイトからの予約が最もお得(ベストレート保証)」を掲げている施設も多く、限定の宿泊プランや特典(例:ウェルカムドリンク、レイトチェックアウトなど)が用意されていることがあります。

- 直接的なコミュニケーション: 食事のアレルギー対応や部屋の希望など、細かな要望を直接施設に伝えやすく、ミスマッチが起こりにくいです。

■ デメリット・注意点

- 手続きの煩雑さ: 上述の「ステイナビ」への登録など、予約サイト経由に比べて手続きが一手間増えることがあります。この仕組みを知らないと、割引を受けられないリスクがあります。

- 比較の手間: 複数の施設を比較したい場合、それぞれの公式サイトを一つひとつ訪れる必要があり、時間がかかります。

③ 旅行会社で予約する

JTBや日本旅行、近畿日本ツーリストといった旅行会社の店舗窓口や、オンライン部門を通じて予約する方法です。

■ 予約の手順

- 店舗またはオンラインで相談: 店舗のカウンターでスタッフに希望を伝えたり、オンラインの専用ページから申し込んだりします。

- プランの提案・決定: スタッフが全国旅行支援の対象となるプランの中から、利用者の希望に合ったものを提案してくれます。交通機関と宿泊を組み合わせたオリジナルのパッケージツアーなども作成可能です。

- 予約・支払い: プランが決定したら、その場で予約と支払い手続きを行います。全国旅行支援の割引は、旅行会社側で手続きしてくれるため、利用者が別途申請する必要はありません。

■ メリット

- 専門家への相談: 「どんな旅行先がいいか分からない」「複雑な周遊プランを組みたい」といった場合に、プロに相談しながら最適なプランを決められる安心感があります。

- 手配の柔軟性: 飛行機、新幹線、貸切バスなど、様々な交通手段と宿泊を自由に組み合わせた手配が可能です。団体旅行や三世代旅行などにも強みを発揮します。

- 手続きの手間が少ない: 面倒な割引申請などをすべて旅行会社に任せられるため、利用者は旅行の計画そのものに集中できます。

■ デメリット・注意点

- 時間と場所の制約: 店舗窓口を利用する場合、営業時間内に行く必要があります。オンライン完結の予約サイトに比べると、手軽さの面では劣るかもしれません。

- 手数料: プランによっては、手配手数料が別途かかる場合があります。

どの予約方法が最適かは、旅行のスタイルや目的によって異なります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を選ぶことが、お得な旅への第一歩となります。

すでに予約済みの旅行は対象になる?

キャンペーンの発表前にすでに旅行を予約してしまった場合、「その予約に後から割引を適用できないか?」という疑問は常につきものです。これは「あとから割引」と呼ばれ、全国旅行支援でも多くの人が関心を寄せた点でした。

結論として、全国旅行支援では「あとから割引」の適用可否は、予約した事業者(旅行予約サイトや旅行会社)や、キャンペーンのフェーズによって対応が異なりました。

■ 「あとから割引」が認められたケース

キャンペーン開始当初など、一部の期間や事業者では、既存の予約に対して後から割引を適用する措置が取られました。その場合の一般的な手順は以下の通りです。

- 予約した事業者のマイページなどから、既存の予約に対して割引適用の申請を行う。

- 事業者が申請を承認し、予約内容を割引適用後のものに変更する。

- 差額がクレジットカード経由で返金されるか、現地での支払額が減額される。

■ 「あとから割引」が認められなかったケース

一方で、多くの場合は「あとから割引」は認められず、「キャンペーン開始後に、対象プランとして改めて予約を取り直す」必要がありました。

この場合、以下のリスクが伴います。

- キャンセル料の発生: 既存の予約をキャンセルする際、規定のキャンセル料が発生する可能性があります。割引額よりもキャンセル料の方が高くなってしまっては本末転倒です。

- 満室・完売のリスク: 既存の予約をキャンセルした後、同じプランを再度予約しようとしても、すでに満室・完売になっていて予約できない可能性があります。

■ 今後のキャンペーンに備えるために

この経験から学べることは、公式発表を待つことの重要性です。今後、新たな観光支援キャンペーンが実施されるという噂が流れても、焦って予約するのは得策ではありません。キャンペーンの詳細(対象期間、割引条件、既存予約の取り扱いなど)が正式に発表されてから行動するのが最も確実です。

もし、どうしても先に予約を押さえておきたい場合は、「キャンセル無料期間」が長く設定されているプランを選ぶのが賢明です。そうすれば、キャンペーンの詳細が発表された後に、キャンセル料の負担なく予約を取り直すことができます。

全国旅行支援とGoToトラベルの違い

日本の大規模な観光支援策として双璧をなす「全国旅行支援」と「GoToトラベル」。この二つのキャンペーンは、どちらも旅行代金が割引になるという点では共通していますが、その制度設計には多くの違いがありました。ここでは、両者の違いを項目別に詳しく比較し、それぞれの特徴を明らかにします。

■ 全国旅行支援とGoToトラベルの比較一覧表

| 比較項目 | 全国旅行支援(2023年版) | GoToトラベル(2020年版) |

|---|---|---|

| 実施時期 | 2022年10月~2023年12月 | 2020年7月~2020年12月 |

| 目的 | 落ち込んだ観光需要の回復、地域経済の活性化(県民割の全国拡大版) | 新しい生活様式における旅行の定着、観光関連産業の支援 |

| 割引率 | 20% (当初は40%) | 35% |

| 割引上限額 (1人1泊あたり) |

交通付き:5,000円 その他:3,000円 |

交通付き:14,000円 日帰り:7,000円 ※旅行代金割引としての上限 |

| 総支援額上限 (1人1泊あたり) |

(割引上限+クーポン) 交通付き:7,000円 その他:5,000円 |

(割引+クーポン) 交通付き:20,000円 日帰り:10,000円 |

| 地域クーポン | 平日:2,000円 休日:1,000円 (定額制) |

旅行代金の15%相当額 (上限6,000円、変動制) |

| 利用条件 | 日本国内在住者 (当初はワクチン・検査パッケージ必須) |

特になし(当初は東京都民など一部対象外期間あり) |

| 管轄 | 各都道府県が事業主体 | 国(GoToトラベル事務局)が一元管理 |

■ 詳細な比較解説

1. 割引率と上限額:「高割引率のGoTo」 vs 「使いやすさの全国旅行支援」

最も大きな違いは、割引の仕組みにあります。

- GoToトラベルは、割引率が35%と高く、さらに上限額も交通付きで1人1泊あたり14,000円と非常に高額でした。これは、高価格帯の旅館やホテル、長期滞在、遠距離への旅行ほど恩恵が大きくなる設計でした。1人1泊40,000円の旅行であれば、上限いっぱいの14,000円の割引を受けられたのです。

- 一方、全国旅行支援(2023年版)は、割引率が20%、上限額も交通付きで5,000円と、GoToトラベルに比べると控えめでした。これは、より幅広い価格帯の旅行で、多くの人が公平に恩恵を受けられるように調整された結果と言えます。1人1泊25,000円以上の交通付き旅行であれば、上限の5,000円割引が適用されました。

2. 地域クーポン:「定額制の全国旅行支援」 vs 「変動制のGoTo」

地域クーポンの配布方法も対照的でした。

- 全国旅行支援は、平日は2,000円、休日は1,000円という分かりやすい「定額制」でした。旅行代金の多寡にかかわらず、もらえるクーポン額は同じです。これにより、平日の旅行を強力に促進する効果がありました。

- GoToトラベルは、旅行代金の15%相当額(上限6,000円)という「変動制」でした。つまり、高額な旅行をすればするほど、もらえるクーポン額も増える仕組みです。例えば、40,000円の旅行なら上限の6,000円、20,000円の旅行なら3,000円のクーポンがもらえました。

3. 事業主体:「分散型の全国旅行支援」 vs 「中央集権型のGoTo」

キャンペーンの運営体制も根本的に異なります。

- 全国旅行支援は、国が予算を配分し、各都道府県が事業主体となって運営していました。そのため、キャンペーンの開始・終了時期や、細かなルール(地域クーポンの種類など)が都道府県ごとに微妙に異なりました。これは、地域の実情に合わせて柔軟に運営できるメリットがあった一方で、利用者にとっては情報が分散し、分かりにくいという側面もありました。

- GoToトラベルは、国が設置した「GoToトラベル事務局」が一元的に管理していました。そのため、ルールは全国一律で、利用者にとっては分かりやすい仕組みでした。しかし、感染状況の急変などに対して、地域ごとに柔軟な対応を取ることが難しいという課題も抱えていました。

4. 利用条件の違い

GoToトラベルが実施された2020年当時は、まだワクチンが普及していなかったため、利用にあたっての接種証明などは求められませんでした(ただし、感染拡大地域を一時的に対象外とする措置は取られました)。

それに対し、全国旅行支援は、ワクチン接種や検査の普及を前提として開始されたため、当初は「ワクチン・検査パッケージ」が利用の必須条件とされていました。これは、感染症対策と経済活動の両立を目指すという、社会情ษの変化を反映したものでした。

まとめ

GoToトラベルは「高額・長期旅行を大胆に支援し、一気に需要をV字回復させる」ことを狙った、いわば攻撃的なカンフル剤でした。

一方、全国旅行支援は、GoToトラベルの経験を踏まえ、より多くの人が利用しやすく、平日の需要喚起も意識した「持続可能で公平な支援」を目指した、バランス重視の支援策だったと言えるでしょう。

【都道府県別】全国旅行支援の最新実施状況

「自分の行きたい県では、まだ何か割引キャンペーンをやっていないだろうか?」これは、多くの旅行好きが抱く疑問です。

結論として、2024年6月現在、国が主導する「全国旅行支援」の枠組みでの個人向けキャンペーンは、47すべての都道府県で終了しています。

しかし、落胆する必要はありません。国のキャンペーンは終了しましたが、それに代わる形で多くの都道府県や市区町村が、独自の財源を活用した観光支援策(通称「ご当地割」や「県民割」の進化版)を実施しています。これらのキャンペーンは、全国旅行支援のように全国の居住者が対象である場合もあれば、特定の地域(例:同県内、隣県など)の居住者限定の場合もあります。

ここでは、全47都道府県のキャンペーンを網羅的にリストアップするのではなく、読者自身が最新の情報を効率的に見つけるための方法を解説します。なぜなら、これらの独自キャンペーンは期間が短かったり、予算が小規模だったりすることが多く、情報が非常に流動的だからです。

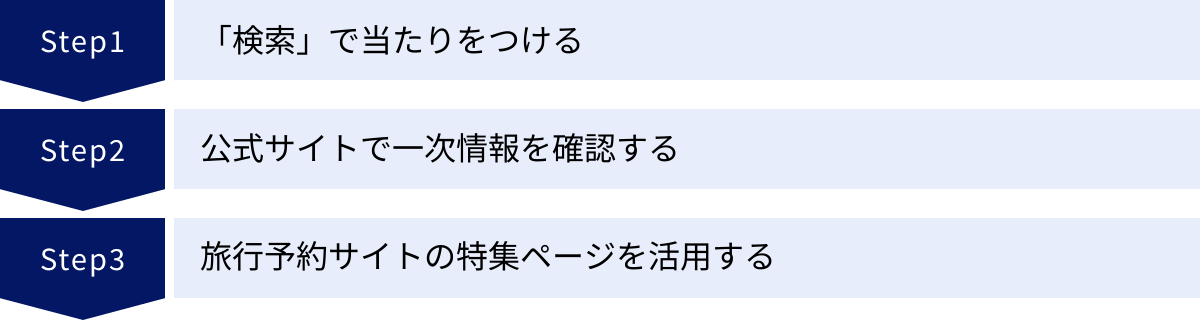

■ 最新の都道府県別キャンペーン情報を見つける3つのステップ

ステップ1:「検索」で当たりをつける

まずは、基本的な検索から始めましょう。これが最も手軽で効果的です。

- 検索キーワードの例:

- 「(行きたい都道府県名) 旅行支援 2024」

- 「(行きたい市町村名) 観光キャンペーン」

- 「(行きたい温泉地名) 宿泊割」

- 「(泊まりたいホテル名) 割引プラン」

このように、「地名」と「旅行支援に関連するキーワード」を組み合わせて検索するのがポイントです。漠然と「旅行支援」と検索するよりも、具体的な情報を得やすくなります。

ステップ2:公式サイトで一次情報を確認する

検索結果で気になるキャンペーンが見つかったら、必ずその情報の出所を確認します。個人のブログやまとめサイトだけでなく、必ずキャンペーンを主催している自治体や観光連盟の「公式サイト」をチェックしてください。

- 確認すべき公式サイト:

- 都道府県の観光情報ポータルサイト(例:「(県名) 観光」で検索)

- 市区町村の公式サイトの観光課ページ

- 各地域の観光協会や観光連盟のウェブサイト

公式サイトには、キャンペーンの正確な期間、割引条件、対象者、予約方法、対象となる宿泊施設や旅行会社の一覧などが掲載されています。二次情報に頼らず、一次情報で裏付けを取る癖をつけることが、間違いのない旅行計画の基本です。

ステップ3:旅行予約サイトの特集ページを活用する

楽天トラベルやじゃらんnetなどの大手旅行予約サイトも、自治体の独自キャンペーンに対応した特集ページを設けていることがよくあります。

- 活用方法:

- 各予約サイトのトップページから「キャンペーン」「特集」「セール」といったセクションを探す。

- 「北陸応援割」や「自治体クーポン」のようなバナーやリンクをクリックする。

- そこで、現在利用可能な全国の自治体発行の割引クーポンを一覧で確認し、取得することができます。

この方法のメリットは、複数の自治体のキャンペーンを横断的にチェックできることと、クーポンの取得から予約までがサイト内で完結するため、手続きがスムーズな点です。

■ 2024年に注目すべきキャンペーンの傾向

- 北陸応援割: 前述の通り、2024年最大の注目株です。新潟、富山、石川、福井への旅行を計画している場合は、最優先で情報をチェックしましょう。

- 特定の体験やアクティビティへの補助: 単なる宿泊割引だけでなく、「〇〇県で使えるアクティビティクーポン」「離島への船代割引」など、特定の体験(コト消費)を促すタイプの支援も増えています。

- 平日・閑散期限定のキャンペーン: 混雑を避け、観光需要を平準化するため、平日やオフシーズンに限定したキャンペーンも多く見られます。

旅行計画を立てる際は、「国の全国旅行支援は終わった」と諦めるのではなく、「何か地域独自の面白いキャンペーンはないか?」という視点で情報を探すことが、お得で満足度の高い旅を実現する鍵となります。

全国旅行支援に関するよくある質問

全国旅行支援は多くの人が利用した大規模なキャンペーンだったため、様々な疑問や質問が寄せられました。ここでは、特に多かった質問とその回答をQ&A形式でまとめます。過去の制度への理解を深めるとともに、今後の新たなキャンペーンに備えるための知識として役立ててください。

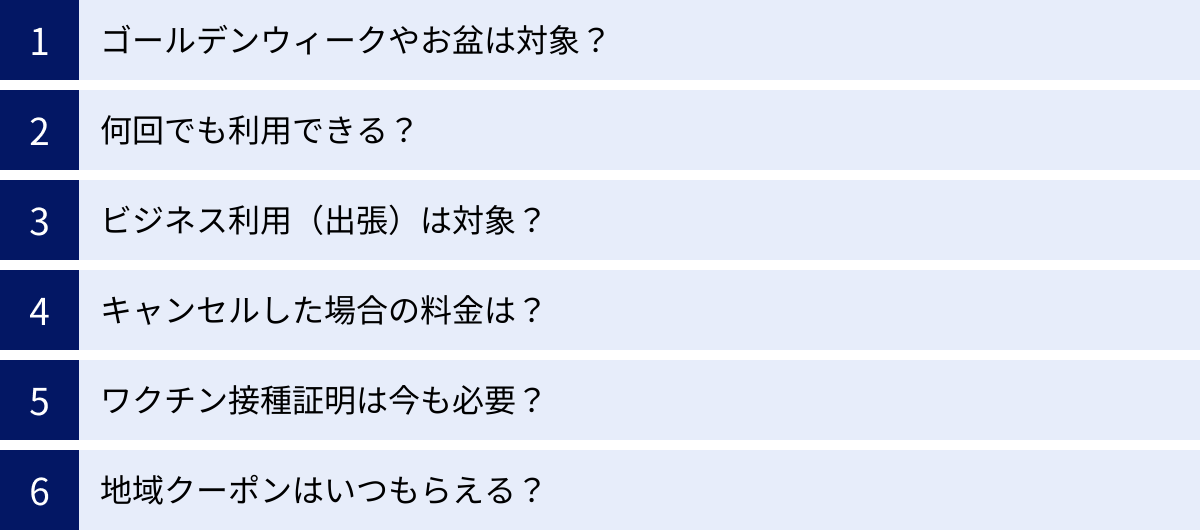

ゴールデンウィークやお盆、年末年始は対象ですか?

A. いいえ、原則として対象外でした。

全国旅行支援の目的は、落ち込んだ観光需要を喚起することにありました。ゴールデンウィーク(GW)、お盆期間、年末年始といった時期は、もともと何もしなくても旅行需要が非常に高まる「超繁忙期」です。

このような時期に割引を適用すると、以下のような問題が生じる可能性があります。

- オーバーツーリズムの助長: 特定の観光地に需要が過度に集中し、混雑、交通渋滞、宿泊料金の高騰などを引き起こしてしまう。

- 不公平感: もともと旅行に行く人が多い時期に税金を投入することになり、キャンペーンの恩恵が一部の人に偏ってしまう。

- 予算の非効率な使用: 需要を平準化させるという目的とは逆に、ピークをさらに高くしてしまい、予算を効果的に使えない。

そのため、全国旅行支援では、多くの都道府県でこれらの超繁忙期を事業の対象期間から明確に除外していました。

これは、今後の観光支援策でも同様の考え方が適用される可能性が高いです。旅行を計画する際は、大型連休は割引の対象外になることが多いと想定しておくとよいでしょう。むしろ、キャンペーンはこうした繁忙期を外した「平日」や「閑散期」の旅行を促すために設計されると考えるのが自然です。

何回でも利用できますか?

A. はい、利用回数に制限はありませんでした。

全国旅行支援には、「1人あたり〇回まで」といった利用回数の上限は設けられていませんでした。

キャンペーン期間中であれば、条件を満たす限り、何度でも割引を利用して旅行することが可能でした。例えば、10月に北海道へ、11月に九州へ、12月に沖縄へ、といった形で、複数回の旅行すべてで割引の恩恵を受けることができました。

ただし、1回の旅行における割引対象の泊数には上限が設けられていました。

- 1回の予約または申込につき、7泊分までが割引の対象とされていました。8泊以上の長期旅行の場合、8泊目以降は割引の対象外となりました。

このルールは、より多くの人にキャンペーンを利用してもらうための措置と考えられます。

結論として、「1回の旅行は7泊まで」という制限はあるものの、キャンペーン期間と予算が続く限り、利用回数自体に制限はなかった、というのが正しい理解です。

ビジネスでの利用(出張)は対象になりますか?

A. いいえ、ビジネス目的での利用は対象外でした。

全国旅行支援は、あくまで「観光需要の喚起」を目的としたキャンペーンです。そのため、出張などのビジネス利用は割引の対象から明確に除外されていました。

対象外となる根拠として、以下のような点が挙げられます。

- 領収書の取り扱い: 宿泊施設で発行される領収書等に、会社名が記載されている場合は割引の対象外となりました。経費精算のために会社名の領収書が必要な出張では、この時点で利用できません。

- 換金性の高い金券付きプランの除外: QUOカードや商品券など、換金性の高い金券をセットにした宿泊プランは、実質的にビジネス利用を誘引するものと見なされ、キャンペーンの対象外とされていました。

このルールは、税金を原資とする公的な支援策が、本来の目的(観光振興)から逸脱して、企業の経費節減のために利用されることを防ぐための重要なものでした。

今後、同様のキャンペーンが実施される場合も、この「ビジネス利用は対象外」という原則は維持される可能性が極めて高いでしょう。

予約をキャンセルした場合、キャンセル料はかかりますか?

A. はい、かかります。そして、その計算基準に注意が必要です。

予約をキャンセルした場合のキャンセル料は、全国旅行支援の割引が適用される前の、「元の旅行代金(割引前価格)」を基準に計算されます。これは非常に重要なポイントです。

■ 具体的な計算例

- 元の旅行代金:1人 30,000円

- 全国旅行支援の割引額:5,000円

- 割引後の支払い予定額:25,000円

- キャンセル料率:宿泊日の3日前のキャンセルで20%

この場合、キャンセル料は割引後の25,000円に対してかかるのではなく、元の旅行代金である30,000円に対して計算されます。

キャンセル料 = 30,000円 × 20% = 6,000円

「支払うはずだったのは25,000円だから、その20%で5,000円だろう」と考えていると、想定より高い金額を請求されることになります。割引でお得になるはずが、キャンセルによって思わぬ出費に繋がる可能性があるため、キャンセルポリシーの確認は通常以上に慎重に行う必要がありました。

旅行の計画が不確定な場合は、キャンセル無料期間が長く設定されているプランを選ぶ、またはキャンセル料を補償してくれる旅行保険に加入するなどの対策を検討することをおすすめします。

ワクチン接種証明や陰性証明は現在も必要ですか?

A. いいえ、現在は不要です。

全国旅行支援では、2023年5月7日までは、感染症対策の一環として「ワクチン・検査パッケージ」の適用が利用条件となっていました。これは、ワクチン3回以上の接種証明書か、PCR検査等による陰性証明書の提示を求めるものでした。

しかし、2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類」に移行したことに伴い、このワクチン・検査パッケージの条件は撤廃されました。

それ以降、キャンペーンを利用するために必要だったのは、運転免許証やマイナンバーカードといった本人確認・居住地確認のための身分証明書のみとなりました。

2024年現在実施されている「北陸応援割」においても、ワクチン接種証明や陰性証明の提示は求められていません。

今後、新たな大規模な観光支援策が講じられる場合、その時点での社会的な衛生観念や感染症対策の方針によって条件は変わる可能性がありますが、現時点では証明書の準備は不要と考えて問題ありません。

地域クーポンはいつもらえて、どこで使えますか?

A. チェックイン時に受け取り、旅行先の加盟店で利用できました。

■ クーポンの受け取りタイミング

地域クーポンは、宿泊旅行の場合は、原則としてチェックイン時に宿泊施設で受け取りました。日帰り旅行の場合は、旅行当日にツアーの集合場所などで旅行会社から受け取るのが一般的でした。

受け取り方法は、主に電子クーポンが主流でした。

- 宿泊施設(または旅行会社)で、QRコードが印刷された紙媒体のクーポン券(台紙)を受け取る。

- 旅行者自身のスマートフォンで、そのQRコードを読み込む。

- 専用アプリ(多くの都道府県で「regionPAY」が採用された)またはウェブサイトで、クーポン金額をチャージする。

この仕組みにより、物理的な紙のクーポン券を持ち歩く必要がなく、スマートフォン一つで支払いが完結する利便性がありました。

■ クーポンの利用場所

地域クーポンは、旅行先の都道府県内に所在し、キャンペーンへの参加登録をしている「加盟店」で利用できました。利用できる場所は多岐にわたります。

- 土産物店: 空港や駅、観光地の土産物店。

- 飲食店: レストラン、カフェ、居酒屋など。

- 観光施設: 水族館、美術館、テーマパークの入場券など。

- アクティビティ: 体験工房、レンタサイクル、遊覧船など。

- 交通機関: タクシー、観光バス、レンタカー(一部事業者)など。

- その他: コンビニエンスストア、ドラッグストアなど。

使えるお店には、キャンペーンのロゴが入ったポスターやステッカーが掲示されているため、簡単に見分けることができました。また、regionPAYアプリの地図機能で、現在地周辺の加盟店を探すことも可能で、非常に便利でした。

注意点として、クーポンの有効期限は、原則として「旅行期間中」でした。チェックアウト日の23:59まで、といった形で期限が定められており、使い残しても換金や払い戻しはできないため、計画的に使い切る必要がありました。