海外旅行や海外出張など、国際線を利用する機会は多くの人にとって特別な体験です。しかし、その一方で「何から準備すればいいの?」「空港での手続きが複雑で不安…」と感じる方も少なくありません。特に初めて国際線を利用する方や、久しぶりの海外渡航で手順を忘れてしまった方にとっては、多くの疑問や不安がつきものです。

この記事では、そうした不安を解消し、誰もがスムーズで快適な空の旅を実現できるよう、国際線の航空券予約から渡航先空港に到着するまでの一連の流れを、ステップごとに徹底解説します。さらに、旅行の準備に欠かせない「持ち物リスト」や、多くの人が疑問に思う「よくある質問」にも詳しくお答えします。

この記事を読めば、国際線利用の全体像を把握でき、自信を持って準備を進められるようになります。出発前の万全な準備が、旅の楽しさを何倍にも広げてくれるはずです。さあ、一緒に世界への扉を開く準備を始めましょう。

国際線の予約から出発前までの流れ

国際線の旅は、航空券を予約した瞬間から始まります。しかし、予約後も出発当日までには、パスポートの確認やビザの取得、荷造りなど、多くの重要な準備が必要です。この章では、旅行を決めてから出発日までに済ませておくべき準備の流れを、時系列に沿って詳しく解説します。これらのステップを一つひとつ着実にこなすことが、安心して旅行を楽しむための鍵となります。

航空券の予約

国際旅行の第一歩は、航空券の予約です。予約方法は主に3つあり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。自分の旅行スタイルや予算に合わせて最適な方法を選びましょう。

1. 航空会社の公式サイト

各航空会社のウェブサイトから直接予約する方法です。

- メリット: 公式サイト限定のセールや特典が利用できる場合があります。また、予約の変更やキャンセル、座席指定などの手続きが直接行えるため、トラブル時の対応がスムーズです。マイルを貯めている場合は、直接予約が最も効率的です。

- デメリット: 特定の航空会社しか検索できないため、複数の航空会社の料金を比較するには手間がかかります。

2. 旅行代理店のウェブサイト・店舗

JTBやHISといった旅行代理店のオンラインサイトや実店舗で予約する方法です。

- メリット: 航空券とホテル、現地ツアーなどを組み合わせたパッケージ商品が豊富です。旅のプランニングについて専門スタッフに相談できるため、海外旅行に不慣れな方でも安心です。

- デメリット: 手数料が発生する場合があり、航空券単体では割高になることがあります。

3. 航空券比較サイト(OTA – Online Travel Agent)

スカイスキャナーやGoogleフライトなどのサイトで、複数の航空会社や旅行代理店の料金を一括で比較・検索し、予約する方法です。

- メリット: 最も安い航空券を簡単に見つけやすいのが最大の利点です。様々な航空会社の組み合わせ(往路と復路で別の航空会社を利用するなど)も検索できます。

- デメリット: 予約は比較サイト経由で各販売元のサイトにて行うため、予約変更やキャンセルの際に、比較サイトと航空会社(または旅行代理店)の両方への連絡が必要になるなど、手続きが複雑になる場合があります。

予約時には、パスポートに記載されている通りの正確な氏名(スペル)、生年月日、性別などの情報が必要です。特に名前のスペルミスは搭乗拒否につながる重大な問題となるため、入力時には細心の注意を払いましょう。

パスポートの準備と確認

パスポートは、海外で唯一の公的な身分証明書です。航空券を予約する前、あるいは予約と同時に、必ずパスポートの有効性を確認してください。

持っていない場合は、住民票のある都道府県のパスポート申請窓口で新規申請を行います。申請から受け取りまでには通常1週間〜10日程度かかりますが、余裕をもって1ヶ月前には手続きを始めるのがおすすめです。

すでにパスポートを持っている場合でも、安心してはいけません。最も重要なのが「残存有効期間」の確認です。

パスポートの残存有効期間を確認する

多くの国では、入国の条件としてパスポートに一定の残存有効期間があることを義務付けています。これは、万が一滞在が延長された場合でも、パスポートの有効期限が切れないようにするためです。

必要な残存有効期間は渡航先の国によって異なり、主なパターンは以下の通りです。

- 入国時に6ヶ月以上: 多くの国で採用されている基準です。(例:インドネシア、タイ、シンガポールなど)

- 入国時に3ヶ月以上: シェンゲン協定加盟国(ヨーロッパの多くの国)などで見られます。

- 滞在日数+α: アメリカ(90日以上の滞在を推奨)、カナダ(出国予定日まで有効であること)など。

残存有効期間が足りない場合、航空会社のカウンターで搭乗を拒否されたり、渡航先の入国審査で入国を拒否されたりする可能性があります。必ず、渡航先の駐日大使館・領事館のウェブサイトや、外務省の海外安全ホームページで最新の情報を確認してください。期間が不足している場合は、速やかにパスポートの更新(切替申請)手続きを行いましょう。

ビザ(査証)の確認と取得

ビザ(査証)とは、渡航先の国が発行する「入国許可証」のことです。日本のパスポートは世界的に信用度が高く、多くの国へ短期の観光や商用目的で渡航する際にはビザが免除されています。

しかし、渡航目的(留学、就労など)や滞在期間、または国によっては、短期の観光であってもビザが必要になります。例えば、インド、ブラジル、ロシアなどに渡航する場合は、事前にビザの取得が必須です。

ビザが必要かどうかは、パスポートの残存有効期間と同様に、渡航先の駐日大使館・領事館のウェブサイトで確認するのが最も確実です。ビザの申請には、申請書のほか、写真や航空券の予約確認書、経済力を証明する書類などが必要になることが多く、取得までには数週間から数ヶ月かかる場合もあります。ビザが必要だと判明したら、できるだけ早く準備に取り掛かりましょう。

電子渡航認証(ESTAなど)の申請

ビザが免除されている国へ渡航する場合でも、近年ではオンラインでの「電子渡航認証」の事前申請を義務付けている国が増えています。これは、テロ対策などを目的に、渡航者の情報を事前に把握するためのシステムです。

代表的な電子渡航認証には以下のようなものがあります。

- ESTA(エスタ): アメリカ。ビザ免除プログラムを利用して、90日以内の観光・商用目的で渡航する際に必要です。

- eTA(イータ): カナダ。空路でカナダに入国する際に必要です。

- ETIAS(エティアス): ヨーロッパ(シェンゲン協定加盟国など)。2025年からの導入が予定されています。

- K-ETA(ケイイーティーエー): 韓国。現在は一時的に免除されていますが、渡航前に制度の最新情報を確認することが推奨されます。(2024年時点)

これらの申請は、必ず各政府の公式サイトから行ってください。検索すると高額な手数料を請求する代行申請サイトが上位に表示されることがあるため注意が必要です。申請にはパスポート情報やクレジットカードが必要で、通常は申請後すぐに、遅くとも72時間以内には承認されます。しかし、万が一に備え、出発の1週間前までには申請を済ませておくと安心です。

海外旅行保険への加入

海外では日本の健康保険は適用されず、医療費が非常に高額になるケースが少なくありません。例えば、アメリカで盲腸の手術を受けると数百万円の請求が来ることもあります。また、病気や怪我だけでなく、持ち物の盗難や破損、航空機の遅延や欠航といった様々なトラブルに備えるためにも、海外旅行保険への加入は必須と考えましょう。

保険を選ぶ際は、以下の補償内容を確認することが重要です。

- 治療・救援費用: 病気や怪我の治療費、日本への医療搬送費用などを補償。最も重要な項目で、無制限または高額なプランが推奨されます。

- 携行品損害: スーツケースやカメラなどの持ち物が盗難・破損した場合の損害を補償。

- 航空機遅延費用: 航空機の遅延や欠航により発生した宿泊費や食事代を補償。

- 賠償責任: 誤って他人に怪我をさせたり、ホテルの備品を壊したりした場合の損害賠償を補償。

クレジットカードに付帯している海外旅行保険もありますが、補償額が十分でなかったり、利用条件(旅行代金をそのカードで支払う必要がある「利用付帯」など)があったりするため、必ず事前に補償内容と適用条件を確認し、必要であれば別途保険会社のプランに加入しましょう。

事前座席指定

長時間のフライトを少しでも快適に過ごすために、事前座席指定は重要なポイントです。多くの航空会社では、航空券の予約時または予約後にオンラインで座席を指定できます。

- 窓側: 外の景色を楽しみたい、壁にもたれて眠りたい方におすすめ。

- 通路側: トイレに立ちやすい、足を伸ばしやすいといったメリットがあります。

- 前方の席: 乗り降りがスムーズで、機内食のサービスが早く回ってくる傾向があります。

- 後方の席: 団体客が少なく、隣が空席になる可能性が比較的高いと言われています。

- 非常口席(足元の広い席): 追加料金が必要な場合が多いですが、足元が広く快適です。ただし、緊急時に乗務員の手伝いをする義務があるため、語学力などの条件が課せられます。

座席指定は、運賃クラスによっては有料の場合や、チェックイン開始まで指定できない場合があります。希望の席がある場合は、早めに指定手続きを済ませましょう。

外貨両替

渡航先で使う現地通貨は、事前に準備しておく必要があります。両替方法はいくつかあり、それぞれレートや手数料が異なります。

| 両替方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 日本の銀行・空港 | 出発前に両替できる安心感がある | レートが悪い(手数料が高い)傾向がある |

| 現地の空港・両替所 | 日本よりレートが良い場合が多い | 到着後すぐに両替所を探す手間がかかる、偽札などのリスク |

| 現地のATMでキャッシング | 必要な分だけ現地通貨を引き出せる、レートが良いことが多い | クレジットカードのキャッシング枠が必要、利息が発生する |

おすすめは、これらの方法を組み合わせることです。まず、日本で当面の足しになる最低限の金額(空港から市内への交通費や食事代など)だけを両替しておきます。そして、まとまった現金が必要になったら、現地のレートの良い両替所を利用するか、ATMでキャッシングするのが賢い方法です。近年はクレジットカードやスマートフォンでのキャッシュレス決済が主流の国も多いため、現金はあくまで補助的な手段として考え、複数の決済手段を用意しておくと良いでしょう。

荷造り(パッキング)

出発の数日前になったら、いよいよ荷造りを始めます。荷造りは、「預け荷物(スーツケース)」と「機内持ち込み手荷物」に分けて考えるのが基本です。

- 預け荷物: チェックインカウンターで航空会社に預け、到着地の空港で受け取る荷物。衣類や洗面用具など、フライト中に使わないものを入れます。

- 機内持ち込み手荷物: 飛行機の中に自分で持ち込む荷物。貴重品、スマートフォン、薬、フライト中に使う快適グッズなどを入れます。

特に注意が必要なのが、液体物の機内持ち込み制限です。化粧水や歯磨き粉などの液体物は、100ml以下の容器に入れ、それらを容量1リットル以下のジッパー付き透明袋にまとめる必要があります。また、モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池は、発火の危険性があるため預け荷物に入れることが禁止されており、必ず機内に持ち込まなければなりません。

荷造りは、旅行の成否を左右する重要な準備です。忘れ物がないよう、後の章で紹介する「持ち物リスト」を活用しながら、余裕をもって進めましょう。

出発当日の空港での流れ【搭乗手続き】

いよいよ出発当日。空港では、チェックインから保安検査、出国審査まで、いくつかの手続きを順番にクリアしていく必要があります。特に大規模な国際空港は広く、混雑していることも多いため、時間に余裕をもって行動することが何よりも大切です。この章では、空港に到着してから飛行機に搭乗するまでの具体的な流れを、一つひとつ詳しく解説していきます。

空港に到着する時間の目安

国内線の場合は出発の1〜2時間前に空港に到着すれば十分なことが多いですが、国際線の場合は手続きが多く、時間もかかるため、より早い到着が求められます。

一般的に、国際線の場合は「出発時刻の3時間前」に空港のチェックインカウンターに到着していることが推奨されます。なぜなら、以下の手続きにそれぞれ時間がかかる可能性があるからです。

- チェックインカウンターの行列

- 手荷物預け入れの行列

- 保安検査場の混雑

- 出国審査の混雑

- 広大な空港ターミナル内での搭乗ゲートまでの移動

特に、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始といった繁忙期は、空港が非常に混雑するため、3時間前でもギリギリになることがあります。可能であれば3時間半~4時間前に到着しておくと、心に余裕が生まれます。免税店で買い物を楽しんだり、食事をしたりする時間も確保できるでしょう。逆に、出発時刻の1時間前を切ると、チェックインを締め切られてしまい、飛行機に乗れなくなる可能性が非常に高くなるため、絶対に避けなければなりません。

チェックイン(搭乗手続き)

空港に到着して最初に行うのが「チェックイン(搭乗手続き)」です。これは、自分が予約した便に搭乗する意思を航空会社に示し、「搭乗券(ボーディングパス)」を受け取るための手続きです。チェックインには、主に3つの方法があります。

オンラインチェックイン

最もおすすめで、時間短縮に効果的なのがオンラインチェックインです。多くの航空会社では、出発時刻の24時間~72時間前から、航空会社のウェブサイトや専用アプリを通じてチェックイン手続きができます。

- メリット: 空港のカウンターに並ぶ必要がなく、時間を大幅に節約できます。事前に座席の指定や変更ができる場合も多いです。搭乗券はスマートフォンに表示(モバイル搭乗券)するか、自宅で印刷できます。

- 手順: 航空会社のサイト/アプリにアクセスし、予約番号やパスポート情報を入力して手続きを進めます。

- 注意点: 預ける荷物がある場合は、オンラインチェックイン後、空港で「手荷物預け入れ専用カウンター(Baggage Drop-off)」に荷物を預ける必要があります。

空港の自動チェックイン機

空港の航空会社カウンター付近に設置されている「自動チェックイン機(KIOSK)」を利用する方法です。

- メリット: カウンターに並ぶよりも早く手続きが完了することが多いです。

- 手順: 画面の案内に従い、パスポートをスキャンするか、予約番号を入力します。座席の指定などを行い、搭乗券と手荷物タグが印刷されます。

- 注意点: 操作方法が分からない場合や、エラーが出た場合は、近くにいる地上スタッフに助けを求めましょう。

航空会社のカウンター

従来通りの、航空会社の有人のチェックインカウンターで手続きを行う方法です。

- メリット: スタッフと対面で手続きできるため、疑問点を確認でき、安心感があります。車椅子の利用など特別なサポートが必要な場合や、オンラインチェックインがうまくいかなかった場合に利用します。

- 手順: パスポートと航空券の予約確認書(eチケット)を提示し、スタッフが手続きを行います。預ける荷物もここで一緒に預けます。

- 注意点: 長い列ができていることが多いため、時間に余裕がない場合は避けた方が賢明です。

手荷物の預け入れ

チェックインと同時に、あるいはオンラインチェックインを済ませた後に、スーツケースなどの大きな荷物を預けます。これを「受託手荷物」または「預け荷物」と呼びます。

カウンターで荷物の重さを測り、サイズを確認されます。航空会社が定める無料手荷物許容量(重量、サイズ、個数)を超過すると、高額な「超過手荷物料金」が発生するため注意が必要です。許容量は航空会社や搭乗クラス、マイレージのステータスによって異なるため、必ず事前に公式サイトで確認しておきましょう。

荷物を預ける際には、以下の点を厳守してください。

- 貴重品(現金、パスポート、PCなど)は絶対に入れない

- 壊れやすいもの(ガラス製品、精密機器など)は入れない

- モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池は入れない(発火の危険性)

荷物を預けると、代わりに「手荷物引換証(クレームタグ)」というシールが渡されます。これは、到着地で荷物を受け取るまで、また万が一荷物が紛失(ロストバゲージ)した際に必要となる非常に重要な証明書なので、絶対に紛失しないよう、パスポートや搭乗券と一緒に大切に保管してください。

保安検査

手荷物を預けたら、次は「保安検査場(Security Checkpoint)」へ進みます。ここは、ハイジャックやテロを防止するため、乗客が危険物を機内に持ち込まないかをチェックする場所です。

検査は以下の手順で進みます。

- 手荷物の検査: 機内に持ち込む手荷物(リュックやハンドバッグなど)をX線検査機に通します。この時、ノートパソコンやタブレット、液体物の入った透明な袋は、カバンから出して専用のトレイに乗せる必要があります。

- 身体の検査: 乗客自身が金属探知機のゲートを通過します。ポケットの中身(鍵、小銭など)は全てトレイに出し、上着やベルト、金属の装飾が付いた靴なども脱いでトレイに乗せるよう指示されることがあります。

- 検査完了: 何も問題がなければ、トレイに乗せた荷物を受け取り、検査は終了です。

保安検査は特に混雑しやすいポイントです。時間に余裕がないと焦りの原因になるため、早めに通過するようにしましょう。

税関手続き

保安検査を終えると、すぐ近くに税関カウンターがあります。ほとんどの旅行者は手続き不要ですが、以下に該当する場合は申告が必要です。

- 100万円相当額を超える現金、有価証券等を持ち出す場合: 事前に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出する必要があります。

- 外国製の腕時計やバッグ、宝飾品などを海外に持ち出す場合: これを申告せずに持ち出し、帰国時に身につけていると、海外で購入したものと見なされ課税される可能性があります。そうした誤解を避けるために、「外国製品の持出し届」を提出しておくことができます。

該当しない場合は、カウンターに立ち寄る必要はなく、そのまま出国審査へ進みます。

出国審査

いよいよ日本を出国するための最終手続きが「出国審査(Immigration)」です。審査官にパスポートと搭乗券を提示し、パスポートに出国スタンプを押してもらいます。

近年は、この手続きを自動化し、待ち時間を短縮できる「自動化ゲート」の利用が主流になっています。パスポートを読み取り機にかざし、カメラで顔認証を行うだけで、簡単に出国手続きが完了します。スタンプは押されませんが、希望すればゲート通過後に係員に申し出て押してもらうことも可能です。

出国審査を終えると、そこはもう国際線出発エリア(制限エリア)です。このエリアに入ると、もう一度外(保安検査前のエリア)に戻ることはできません。

搭乗ゲートへ移動

出国審査を終えた後のエリアには、免税店やブランドショップ、レストラン、航空会社のラウンジなどが広がっています。フライトまでの時間を有効に使いましょう。

しかし、ここで最も重要なのは、自分の搭乗便の「搭乗ゲート」と「搭乗開始時刻」を搭乗券で再確認し、時間に余裕をもってゲートへ向かうことです。大規模な空港では、出国審査場から搭乗ゲートまで15分以上歩くことも珍しくありません。搭乗開始時刻に遅れると、他の乗客の迷惑になるだけでなく、最悪の場合、搭乗を締め切られてしまう可能性もあります。

ゲートに到着したら、電光掲示板で便名や行き先が間違いないか最終確認し、アナウンスがあるまで待ちましょう。

搭乗

搭乗開始時刻になると、アナウンスとともに搭乗(Boarding)が始まります。通常、以下のような順番で案内されます。

- 事前改札サービス: 小さな子供連れの家族、車椅子利用者、妊娠中の方など、手伝いが必要な乗客

- 優先搭乗: ファーストクラス、ビジネスクラスの乗客、航空会社の上級会員

- 後方座席の乗客: 機内の混雑を緩和するため、後方の座席番号の乗客から先に案内されることが多いです。

- 全ての乗客

自分の搭乗グループが呼ばれたら、ゲートの係員にパスポートと搭乗券を提示し、いよいよ機内へと進みます。

機内での過ごし方

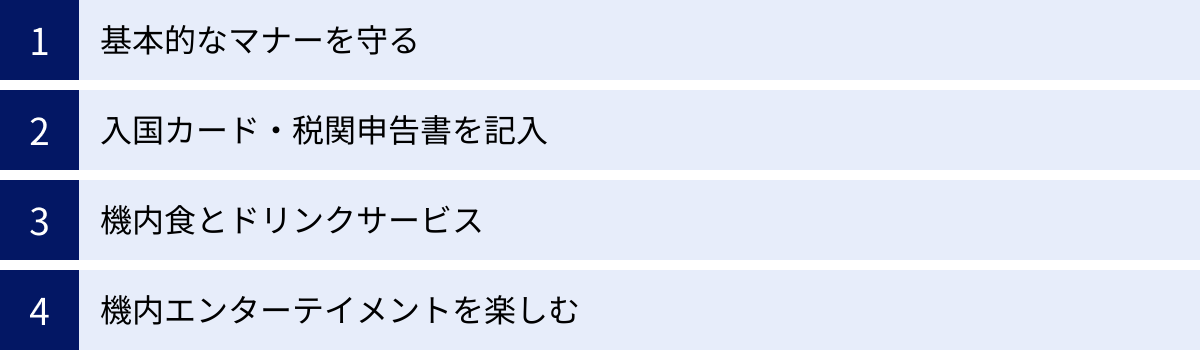

無事に飛行機に搭乗し、自分の座席に着いたら、いよいよ目的地へのフライトが始まります。特に長距離の国際線では、10時間以上を機内で過ごすことも少なくありません。限られた空間で多くの乗客と一緒に過ごすため、マナーを守り、心身のコンディションを整える工夫をすることが、快適な空の旅の鍵となります。この章では、機内での基本的なマナーから、フライトを快適にするためのヒントまで、詳しく解説します。

機内での基本的なマナー

飛行機の中は公共の空間です。自分だけでなく、周りの乗客も快適に過ごせるよう、互いに配慮することが大切です。

- 座席のリクライニング: 多くの人が気にするのがリクライニングです。シートを倒す権利はありますが、後ろの座席の乗客に一声かけるのがスマートなマナーです。「少し倒しますね(I’m going to recline my seat.)」と伝えるだけで、印象は大きく変わります。また、機内食のサービス中は、テーブルを使いやすいようにリクライニングを元の位置に戻すのが一般的です。

- 荷物の収納: 手荷物は、前の座席の下か、頭上の共用収納棚(オーバーヘッドビン)に収納します。足元に大きな荷物を置くと、緊急時の避難の妨げになるため禁止されています。共用収納棚は、他の乗客のスペースも考慮し、奥から詰めて使いましょう。

- イヤホンの音漏れ: 映画や音楽を楽しむ際は、イヤホンやヘッドホンを使用するのが必須ですが、音量が大きすぎると周りに迷惑がかかります。自分の耳だけでなく、周りにも聞こえていないか意識しましょう。

- トイレの利用: トイレは譲り合って使いましょう。使用後は、次の人が気持ちよく使えるように、洗面台の周りをペーパーで拭くなどの配慮ができると素敵です。長時間のフライトでは、着陸前に混み合うことが多いので、早めに済ませておくのがおすすめです。

- 離着陸時のルール: 飛行機が離陸・着陸する際は、安全のためいくつかのルールを守る必要があります。シートベルトを正しく着用し、座席のリクライニングとテーブルを元の位置に戻します。また、窓の日よけ(シェード)を開けるよう指示されます。これは、万が一の際に機外の状況を客室乗務員や乗客が確認できるようにするためです。

入国カード・税関申告書の記入

飛行が安定すると、客室乗務員が渡航先の国で必要となる「入国カード」や「税関申告書」を配布します。これらの書類は、入国審査や税関検査で提出が義務付けられているものです。

- 入国カード: 氏名、生年月日、国籍、パスポート番号、便名、滞在先の住所・ホテル名などを記入します。

- 税関申告書: 課税対象となる品物や、持ち込みが制限・禁止されているものを所持しているかどうかを申告する書類です。家族の場合は、代表者1名が1枚記入すればよい国もあります。

これらの書類は、基本的に英語または現地の言語で記入する必要があります。滞在先のホテル名や住所、電話番号は、スマートフォンのメモやeチケットの控えなど、すぐに確認できる場所に準備しておくとスムーズです。また、機内ではボールペンが貸し出されないことが多いため、筆記用具(黒のボールペンが望ましい)を手荷物に入れておくことを強くおすすめします。記入方法が分からない場合は、客室乗務員に尋ねるか、事前にインターネットで記入例を調べておくと安心です。

機内食とドリンクサービス

国際線の楽しみの一つが機内食です。長距離路線では、通常2回の食事が提供されます(例:夕食と朝食)。

離陸後、水平飛行に移ってしばらくすると、最初のドリンクサービスと食事の提供が始まります。食事は、肉料理か魚料理かなど、2〜3種類から選べるのが一般的です。アレルギーがある場合や、ベジタリアン、宗教上の理由で食事が制限される場合は、出発の24時間~72時間前までに航空会社のウェブサイトやコールセンターで「特別機内食」をリクエストすることができます。

ドリンクは、ソフトドリンクやジュース、コーヒー、紅茶は無料です。アルコール類(ビール、ワインなど)は、航空会社や搭乗クラスによって無料の場合と有料の場合があります。

長時間のフライトでは、脱水症状になりやすいため、アルコールの飲み過ぎには注意し、水をこまめに飲むことを心がけましょう。多くの航空会社では、ギャレー(厨房スペース)にスナックやドリンクが用意されており、乗客が自由に利用できます。

機内エンターテイメントを楽しむ

最近の国際線旅客機には、各座席にパーソナルモニターが設置されており、多彩なエンターテイメントプログラムを楽しむことができます。

- 映画: 最新のハリウッド映画から邦画、懐かしの名作まで、豊富なラインナップが揃っています。日本語吹き替えや字幕に対応している作品も多いです。

- 音楽・オーディオプログラム: J-POP、洋楽、クラシックなど、様々なジャンルのアルバムやプレイリスト、ポッドキャストなどが楽しめます。

- ゲーム: テトリスやソリティアといった簡単なゲームが内蔵されています。

- フライトマップ: 飛行機の現在地、速度、高度、到着までの残り時間などをリアルタイムで表示します。これを見ているだけでも旅の気分が盛り上がります。

これらのエンターテイメントを最大限に楽しむために、ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンやヘッドホンを持参すると、エンジン音を気にせず集中できるためおすすめです。

また、快適なフライトのために、以下の対策も有効です。

- 乾燥対策: 機内は非常に乾燥しています。マスクの着用、のど飴、リップクリーム、目薬などが役立ちます。こまめな水分補給も忘れずに行いましょう。

- エコノミークラス症候群の予防: 長時間同じ姿勢でいると、血行が悪くなり、足の静脈に血栓ができる「深部静脈血栓症(エコノミークラス症候群)」のリスクが高まります。予防のためには、1〜2時間に一度は席を立ち、少し歩いたり、屈伸運動をしたりすることが重要です。座ったままでも、足首を回したり、ふくらはぎをマッサージしたりするだけでも効果があります。着圧ソックスの着用もおすすめです。

- 快適グッズの活用: ネックピロー、アイマスク、耳栓、スリッパ、羽織るもの(カーディガンなど)があると、リラックスして過ごせます。

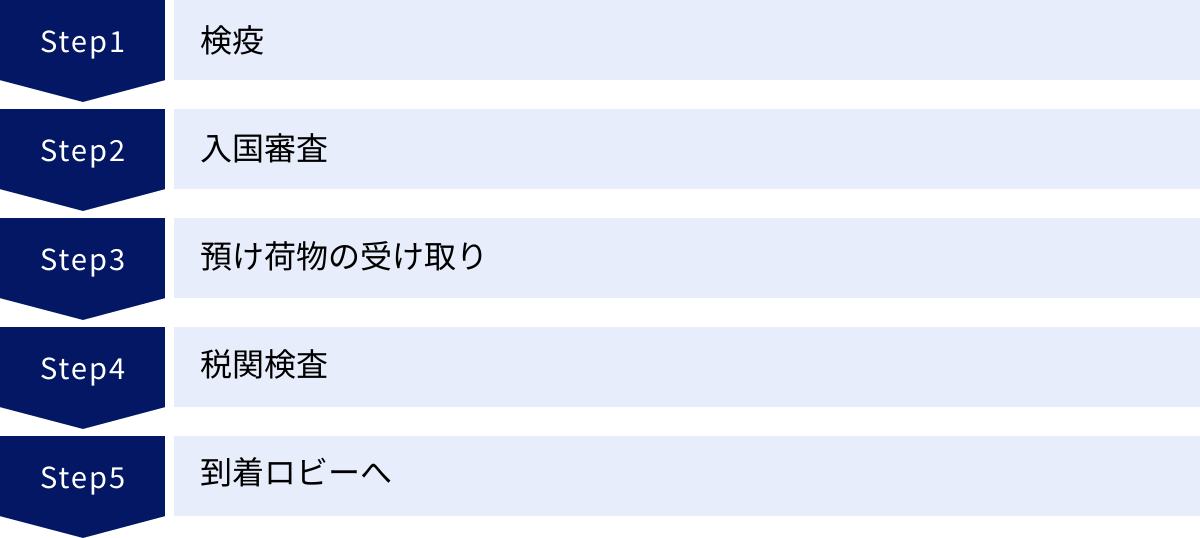

渡航先到着後の流れ

長いフライトを終え、いよいよ目的地の空港に到着です。しかし、空港の外に出るまでには、まだいくつかの重要な手続きが残っています。飛行機を降りてから到着ロビーに出るまでの流れは、世界中のほとんどの空港で共通しています。落ち着いて、案内表示に従って進めば問題ありません。この章では、渡航先到着後の手続きをステップごとに解説します。

検疫

飛行機を降りて、ターミナルビルに入ると、まず最初に通過するのが「検疫(Quarantine)」カウンターです。ここでは、感染症の国内への流入を防ぐため、乗客の健康状態をチェックします。

多くの場合は、サーモグラフィー(体温を測定するカメラ)の前を通過するだけで済みますが、機内で体調不良を訴えた乗客や、感染症の流行地域から来た乗客は、健康に関する質問を受けたり、健康状態質問票の提出を求められたりすることがあります。

渡航先の国によっては、黄熱病など特定の感染症に対する「予防接種国際証明書(イエローカード)」の提示を求められる場合もあります。対象地域へ渡航、または経由する際は、事前に必要性を確認し、準備しておく必要があります。通常、日本の空港を出発する健康な旅行者であれば、ここはスムーズに通過できます。

入国審査

検疫を抜けると、次はいよいよその国への入局を許可してもらうための「入国審査(Immigration / Passport Control)」です。ここでは、審査官(Immigration Officer)が、渡航者がその国に入国する資格があるかどうかを判断します。

カウンターは、「自国民(Citizens / Residents)」用と「外国人(Foreigners / All Passports)」用に分かれていることがほとんどです。私たちは「外国人」用のレーンに並びます。

自分の番が来たら、カウンターに進み、審査官に以下のものを提示します。

- パスポート

- 搭乗券(提示を求められた場合)

- 機内で記入した入国カード

- ビザ(必要な場合)

審査官は書類を確認し、いくつか質問をすることがあります。質問は基本的に英語で行われ、内容は定型的なものがほとんどです。

【よくある質問の例】

- “What is the purpose of your visit?”(訪問の目的は何ですか?)

- “Sightseeing.”(観光です) / “Business.”(仕事です)

- “How long will you be staying?”(どのくらい滞在しますか?)

- “For 5 days.”(5日間です)

- “Where will you be staying?”(どこに滞在しますか?)

- “At the 〇〇 Hotel.”(〇〇ホテルです)と答え、ホテルの予約確認書を見せるとスムーズです。

落ち着いて、正直に答えれば問題ありません。質問の後、両手の指紋のスキャンや、顔写真の撮影が行われる国もあります(アメリカ、韓国など)。問題がなければ、パスポートに入国スタンプが押され、返却されます。これで、法的にその国への入国が許可されたことになります。

預け荷物の受け取り

入国審査を終えたら、次は出発時に預けたスーツケースを受け取るために「手荷物受取所(Baggage Claim)」へ向かいます。

エリアに入ると、大きなターンテーブル(Baggage Carousel)がいくつも並んでいます。頭上の電光掲示板に、航空会社、便名、出発地が表示されているので、自分の乗ってきた便の表示があるターンテーブルを探します。

自分の便の荷物が流れ始めるまで、しばらく待つこともあります。荷物が流れ始めたら、自分のスーツケースが出てくるのを待ちます。多くの人が似たようなスーツケースを持っているため、取り間違いを防ぐために、ネームタグやスーツケースベルトなどで自分のものだとしっかり確認してからピックアップしましょう。

【もし荷物が出てこなかったら?(ロストバゲージ)】

待っても待っても荷物が出てこない、あるいは出てきた荷物が破損していた場合は、焦らずに手荷物受取所エリア内にある航空会社の手荷物サービスカウンター(Baggage Service Counter)へ向かいます。そこで、パスポート、搭乗券、そして出発時に受け取った「手荷物引換証(クレームタグ)」を提示し、荷物紛失・破損の報告書(Property Irregularity Report)を作成してもらいます。その後の手続きや補償については、航空会社の指示に従ってください。

税関検査

スーツケースを受け取ったら、空港での最後の手続きとなる「税関検査(Customs)」です。ここでは、持ち込む荷物の中に、申告が必要なもの(課税品、規制品、禁止品など)がないかをチェックされます。

税関検査場は、通常2つのレーンに分かれています。

- 申告するものがある場合(Goods to Declare / Red Channel):

- 規定額以上の現金、タバコ、酒類、高価な贈答品などを持ち込む場合。

- 肉製品、果物、植物など、持ち込みが制限されている食品類を持ち込む場合。

- 申告するものがない場合(Nothing to Declare / Green Channel):

- ほとんどの観光客はこちらに進みます。

機内で記入した「税関申告書」を係員に渡します。申告するものがない場合でも、ランダムに呼び止められ、簡単な質問や荷物の中身のチェックを求められることがあります。その際は、協力的に応じましょう。特に、食品の持ち込みに関するルールは国によって非常に厳しいので、肉エキス入りのカップ麺やスナック菓子なども没収の対象となることがあります。不要なトラブルを避けるため、事前に渡航先の持ち込み禁止品を調べておくことが賢明です。

到着ロビーへ

税関検査を通過すれば、ついに空港の「到着ロビー(Arrival Hall)」に出ることができます。お疲れ様でした!

到着ロビーには、出迎えの人々、両替所、SIMカード販売店、レンタカーのカウンター、市内へ向かうバスや鉄道の案内所などが揃っています。

ここからは、各自のプランに合わせて行動開始です。

- 送迎サービスを予約している場合は、自分の名前が書かれたボードを探す。

- 公共交通機関を利用する場合は、案内表示に従って乗り場へ向かう。

- タクシーを利用する場合は、正規のタクシー乗り場から乗車する。

これで、国際線を利用した空港での一連の手続きはすべて完了です。いよいよ、あなたの海外での冒険が始まります。

【完全版】国際線の持ち物リスト

海外旅行の準備で最も頭を悩ませるのが荷造りです。忘れ物をすると現地で困るだけでなく、余計な出費や時間のロスにつながります。ここでは、国際線を利用する際の持ち物を「必需品」「機内持ち込み手荷物」「預け荷物」の3つのカテゴリーに分け、チェックリスト形式で網羅的にご紹介します。このリストを活用して、万全の準備で出発しましょう。

必需品(絶対に忘れてはいけないもの)

これらは、なければ飛行機に乗れない、あるいは入国できないほど重要なものです。家を出る前、空港に着いてからも何度も確認しましょう。小さなポーチなどにまとめて管理するのがおすすめです。

| 持ち物 | 詳細とポイント |

|---|---|

| パスポート | 海外における唯一の身分証明書。 残存有効期間が渡航先の規定を満たしているか必ず確認。紛失・盗難に備え、顔写真ページのコピーと、スマートフォンに写真データを保存しておくと安心です。 |

| 航空券(eチケット) | 予約後にメールで送られてくる予約確認書。印刷したものと、スマートフォンやタブレットにPDFで保存したものの両方を用意しておくと、どちらかにトラブルがあっても対応できます。 |

| ビザ(査証) | 渡航にビザが必要な国の場合。パスポートに貼付されているか、別紙で発行されているかを確認。コピーも用意しておきましょう。 |

| 現金 | 現地通貨と日本円の両方。 現地通貨は、到着後すぐに必要になる交通費や食費分を日本で両替しておくとスムーズ。日本円は、帰国時の交通費などのために1万円程度あると安心です。 |

| クレジットカード | 国際ブランド(VISA, Mastercardなど)のものを2枚以上持っていくと、片方が使えない・紛失した際のリスクを分散できます。海外キャッシング機能の有無や利用限度額も確認しておきましょう。 |

| 海外旅行保険証 | 加入した保険の証券やカード。保険会社の緊急連絡先(日本語対応デスクなど)を控えておくことが非常に重要です。 |

パスポート

言わずと知れた最重要アイテムです。これがないと、日本から出国することすらできません。残存有効期間の確認は、航空券を予約する段階で済ませておきましょう。

航空券(eチケット)

現在は電子化されたeチケットが主流です。航空会社からの予約完了メールを印刷し、クリアファイルなどに入れておくとともに、スマートフォンにもオフラインで確認できるように保存しておきましょう。空港のチェックインで提示を求められます。

ビザ(査証)

渡航先の国がビザを必要とする場合は、パスポートと並んで重要な書類です。取得に時間がかかるため、旅行計画の早い段階で要否を確認し、必要な手続きを進めてください。

現金・クレジットカード

支払いの基本はクレジットカードとし、現金はチップや小規模な店、公共交通機関での支払いのための補助と考えるのが現代のスマートな旅のスタイルです。クレジットカードは磁気不良や紛失に備え、異なる会社のものを複数枚持っていくのが鉄則です。

海外旅行保険証

万が一の病気や怪我、盗難に備えるお守りです。保険証券そのものだけでなく、24時間対応の日本語アシスタンスサービスの電話番号をすぐに取り出せるようにしておくことが、いざという時に自分を助けてくれます。

手荷物(機内に持ち込むもの)

フライト中に使用するもの、紛失・破損しては困る貴重品は、必ず機内に持ち込みます。

| 持ち物 | 詳細とポイント |

|---|---|

| スマートフォンと充電器 | 今や旅の必需品。連絡手段、地図、情報収集、カメラとして大活躍。充電器も忘れずに。 |

| モバイルバッテリー | 長時間のフライトや観光中の電池切れ対策に必須。発火リスクのため預け荷物は禁止。 容量(Wh)によっては持ち込み制限があるので、航空会社の規定を確認しましょう。 |

| Wi-Fiルーター/SIMカード | 海外でインターネットに接続するための手段。日本でレンタル・購入していくのが一般的です。 |

| 変換プラグ・変圧器 | 渡航先のコンセント形状に合わせるための変換プラグは必須。 日本の電化製品(100V仕様)を海外の電圧(220Vなど)で使う場合は変圧器が必要です。PCやスマホの充電器は海外電圧対応が多いです。 |

| 常備薬・衛生用品 | 普段飲んでいる薬、鎮痛剤、胃腸薬、酔い止め、絆創膏、ウェットティッシュなど。処方薬は英文の処方箋(薬剤証明書)があると安心です。 |

| 筆記用具(ボールペン) | 入国カードや税関申告書の記入に必須。 機内では貸してもらえないことが多いので、必ず1本は持参しましょう。 |

| 快適グッズ | ネックピロー、アイマスク、耳栓、スリッパ、羽織るもの(カーディガン等)、マスク、保湿クリーム、リップクリームなど。 |

| 暇つぶしグッズ | 本、雑誌、タブレット(映画やドラマをダウンロードしておく)、ゲーム機など。 |

スマートフォンと充電器

航空券、ホテルの予約確認、地図、翻訳アプリなど、あらゆる場面で活躍します。フル充電で家を出るのはもちろん、充電器も手荷物に入れましょう。

モバイルバッテリー

航空機への持ち込みにはルールがあります。多くの航空会社では、100Wh以下のものは個数制限なく、100Whを超え160Wh以下のものは2個までとされていますが、必ず利用する航空会社の規定を確認してください。預け荷物は絶対にNGです。

Wi-Fiルーター

海外用のWi-Fiルーターをレンタルするか、現地のSIMカードを購入・eSIMを設定することで、海外でもスマートフォンを快適に使えます。設定は日本で済ませておくと、現地到着後すぐに使えて便利です。

変換プラグ・変圧器

渡航先の電源事情は必ず事前に調べておきましょう。プラグ形状は国や地域によって様々です。全世界対応のマルチ変換プラグを一つ持っておくと、どの国に行くにも対応できて便利です。

常備薬・衛生用品

環境の変化で体調を崩しやすくなるため、飲み慣れた薬があると安心です。特に、機内は乾燥しているので、マスクやリップクリーム、目薬は快適性を大きく左右します。

筆記用具

さっと取り出して入国カードを記入できると、周りから一目置かれるスマートな旅行者に見えます。フライトの必須アイテムの一つです。

預け荷物(スーツケースに入れるもの)

フライト中に使わない衣類や液体類などを入れます。重量オーバーにならないよう、パッキングは計画的に行いましょう。

| 持ち物 | 詳細とポイント |

|---|---|

| 衣類 | 滞在日数と現地の気候に合わせた服。下着、靴下、パジャマ。温度調節しやすいように重ね着できるものが便利。圧縮袋を使うと省スペースになります。 |

| 化粧品・洗面用具 | 化粧水、乳液、クレンジング、シャンプー、歯ブラシなど。液体物は漏れないようビニール袋に入れるなどの工夫を。現地調達も可能ですが、肌が弱い方は持参が安心です。 |

| あると便利な日本食など | 長期滞在の場合、インスタント味噌汁、ふりかけ、緑茶ティーバッグなどがあると、食事が合わなかった時にほっとできます。 |

| その他 | 常備薬の予備、コンタクトレンズ・洗浄液、生理用品、折りたたみ傘、エコバッグ、洗濯用品(小分け洗剤、携帯ハンガー)、ガイドブックなど。 |

衣類

現地の気候を事前にしっかりリサーチすることが重要です。日中と朝晩の寒暖差が激しい地域では、重ね着で対応できる服装が基本です。高級レストランなどに行く予定がある場合は、少しフォーマルな服(ワンピースや襟付きシャツなど)を1セット入れておくと安心です。

化粧品・洗面用具

液体物は、預け荷物であれば機内持ち込みのような厳しい容量制限はありませんが、気圧の変化で容器が膨張し、中身が漏れることがあります。容器の8分目程度に留め、キャップをしっかり閉め、さらにビニール袋に入れるといった対策をしておきましょう。

あると便利な日本食など

海外の食事も旅行の楽しみですが、長期になると日本食が恋しくなるものです。特にヨーロッパなどでは、温かいお茶やスープが手軽に飲めると、疲れた胃を休めるのに役立ちます。

このリストを参考に、自分の旅のスタイルに合わせて持ち物をカスタマイズし、忘れ物のない快適な旅を楽しんでください。

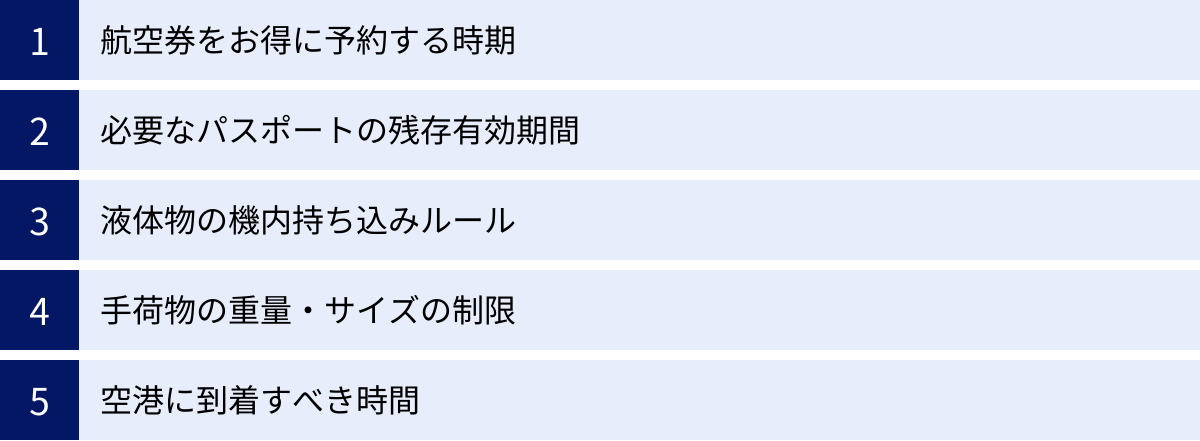

国際線に関する注意点とよくある質問

ここまで国際線の利用の流れや持ち物について解説してきましたが、それでもまだ細かい疑問や不安が残るかもしれません。この章では、多くの旅行者が抱く「よくある質問」にQ&A形式で答え、国際線利用に関する注意点をさらに深掘りしていきます。

航空券はいつ頃予約するのがお得?

これは多くの人が最も知りたい質問の一つですが、残念ながら「〇ヶ月前が絶対に安い」という明確な答えはありません。航空券の価格は、残席数、需要と供給のバランス、原油価格、為替レートなど、様々な要因で常に変動しているからです。しかし、いくつかの一般的な傾向は存在します。

- 一般的な傾向: 出発日の2ヶ月〜3ヶ月前頃が比較的安価な傾向にあると言われています。出発直前は価格が高騰し、逆に早すぎても(半年前など)まだ安い運賃が出ていないことがあります。

- 避けるべき時期: 年末年始、ゴールデンウィーク、夏休み(お盆)期間は、需要が集中するため価格が最も高騰します。もし日程をずらせるなら、これらのハイシーズンを外すだけで大幅に費用を抑えられます。

- LCC(格安航空会社)の場合: LCCは頻繁にセールを行います。セール期間中は、数ヶ月先の航空券が破格の値段で販売されることがあります。メールマガジンやSNSをフォローして、セール情報を見逃さないようにするのがポイントです。

- 比較サイトの活用: Googleフライトやスカイスキャナーなどの比較サイトには、価格変動を追跡し、価格が下がった時に通知してくれる「プライスアラート機能」があります。これを活用し、価格の動向をしばらく観察してから購入するのも賢い方法です。

結論として、特定の時期を狙うよりも、旅行を決めたら早めに価格のチェックを開始し、自分が納得できる価格になったタイミングで購入するのが最も現実的なアプローチと言えるでしょう。

パスポートの残存有効期間はどのくらい必要?

この質問は非常に重要であり、間違いが許されないポイントです。前述の通り、必要な残存有効期間は渡航先の国によって異なります。

よく「6ヶ月以上あれば安心」と言われますが、これはあくまで一般的な目安に過ぎません。国によっては、より厳しい、あるいは異なる基準を設けている場合があります。

【国・地域による規定の例】

- 入国時に6ヶ月以上必要: インドネシア、タイ、ベトナム、シンガポールなどアジアの多くの国。

- シェンゲン協定加盟国(フランス、ドイツ、イタリアなど): 出国予定日から3ヶ月以上の残存期間が必要です。

- アメリカ: 帰国時まで有効なパスポートが必要ですが、日本は「6ヶ月クラブ」という協定の対象国であるため、滞在期間中有効であれば入国可能です。ただし、トラブルを避けるため90日以上の残存期間が推奨されます。

- カナダ: カナダでの滞在期間+1日以上の残存期間が必要です。

これらの情報は変更される可能性があるため、旅行を計画する際には、必ず渡航先の駐日大使館・領事館の公式サイト、または外務省の海外安全ホームページで最新の規定を確認してください。 これを怠ると、最悪の場合、搭乗や入国を拒否されるリスクがあります。

参照:外務省 海外安全ホームページ

液体物の機内持ち込みルールは?

国際線の保安強化のため、液体物の機内持ち込みには世界共通の厳しいルールが定められています。これはテロ対策の一環であり、全ての乗客が従わなければなりません。

【基本ルール】

- あらゆる液体物は、100ml(ミリリットル)または100g(グラム)以下の容器に入れること。

- 容器そのもののサイズが100ml以下である必要があります。例えば、200mlのボトルに半分だけ液体が入っていてもNGです。

- 対象となる「液体物」には、化粧水、ジェル、クリーム、歯磨き粉、ヘアワックス、味噌、スプレー缶、プリンなども含まれます。

- それらの容器を、容量1リットル以下のジッパー付き透明プラスチック袋にまとめて入れること。

- 袋のサイズの目安は、縦20cm×横20cm以下です。

- 袋は完全に密閉できるものである必要があります。

- 持ち込める袋は、1人1つまで。

このルールにはいくつかの例外があります。

- 医薬品: 医師の処方箋や診断書があれば、100mlを超える液体状の医薬品も必要量に限り持ち込めます。保安検査で申し出る必要があります。

- ベビーフード・ベビーミルク: 乳幼児を同伴する場合、機内で必要となる量に限り持ち込みが許可されます。

- 保安検査後の購入品: 出国手続き後の免税店などで購入したお酒や化粧品は、上記の制限に関わらず機内に持ち込めます。ただし、乗り継ぎがある場合は、乗り継ぎ先の空港で没収される可能性があるため、購入時に店員に確認が必要です。

参照:国土交通省 航空局「液体物の持込について(国際線)」

手荷物の重量やサイズの制限は?

手荷物の制限(無料手荷物許容量)は、利用する航空会社、搭乗クラス(エコノミー、ビジネスなど)、航空会社のマイレージプログラムの会員ステータスによって大きく異なります。 したがって、「国際線では〇kgまで」という画一的な答えはありません。

【一般的な目安】

- 機内持ち込み手荷物:

- 個数: 身の回り品(ハンドバッグなど)1個+スーツケース型の手荷物1個の、合計2個までが一般的。

- サイズ: 3辺(縦・横・高さ)の合計が115cm以内。

- 重量: 7kg〜10kgまで。

- 預け荷物(エコノミークラスの場合):

- 個数: 1個〜2個まで。

- サイズ: 3辺の合計が158cm以内。

- 重量: 1個あたり23kgまで。

特にLCC(格安航空会社)は、この手荷物ルールが非常に厳しい傾向にあります。無料なのは小さな身の回り品1個のみで、機内持ち込み手荷物や預け荷物はすべて有料という場合がほとんどです。予約時に必要な分だけ荷物のオプションを追加購入しておくのが最も安く、空港で超過料金を支払うと非常に高額になります。

必ず、利用する航空会社の公式サイトで最新の正確な情報を確認し、荷造りの際に重量やサイズを測っておくことを強く推奨します。

空港には何時間前に着くべき?

これもよくある質問ですが、答えは明確です。「国際線は出発時刻の3時間前」が基本です。

早く着きすぎると思うかもしれませんが、空港では予想外の事態が起こり得ます。

- チェックインカウンターや手荷物預け入れカウンターの長蛇の列。

- 保安検査場の大混雑。

- 出国審査の行列。

- 搭乗ゲートがターミナルの端で、移動に時間がかかる。

これらの手続きをすべて終え、搭乗ゲートに到着するのが「出発時刻の30分前」というのが一つの目安です。逆算すると、3時間前に空港に到着していても、決して早すぎることはありません。特に、空港での食事や免税店での買い物を楽しみたい場合、航空会社のラウンジを利用したい場合は、さらに余裕をもって3時間半〜4時間前に到着しておくと、焦ることなく出発までの時間を有意義に過ごせます。

オンラインチェックインを済ませていても、荷物を預ける場合はカウンターに並ぶ必要があります。何事も「備えあれば憂いなし」です。余裕を持った行動が、快適な旅の第一歩となります。