ホテル開業は、多くの人にとって夢のある事業ですが、同時に多額の投資と緻密な計画を要する大きな挑戦でもあります。インバウンド需要の回復や国内旅行の多様化を背景に、ホテル業界には新たなチャンスが生まれていますが、その一方で競争は激化し、安易な参入は失敗に繋がりかねません。

成功を収めるためには、開業までの流れを正確に理解し、必要な資金を把握した上で、揺るぎない事業戦略を立てることが不可欠です。この記事では、ホテル開業を目指す方に向けて、業界の現状から具体的な開業ステップ、資金計画、成功のポイントまでを網羅的に解説します。この記事を読めば、ホテル開業という壮大なプロジェクトを成功に導くための羅針盤となる知識が手に入ります。

これから始まるホテル開業の旅路が、確かな一歩となるよう、詳細な情報と実践的なノウハウを提供していきます。

目次

ホテル開業とは

ホテル開業とは、単に宿泊施設という「ハコ」を用意することではありません。それは、訪れる人々に快適な空間と時間、そして記憶に残る体験を提供するという「価値創造」の事業です。事業としてホテルを立ち上げ、運営していくには、市場の動向を読み解き、事業としての採算性を確保し、法的な手続きをクリアするなど、多岐にわたる知識と準備が求められます。

この章では、まずホテル開業を取り巻くマクロな環境である「ホテル業界の現状と将来性」を分析し、次に事業主としての視点から「ホテルを開業するメリットとデメリット」を具体的に掘り下げていきます。これらの情報を基に、ホテル開業という事業の本質を深く理解することから始めましょう。

ホテル業界の現状と将来性

ホテル開業を検討する上で、まず把握すべきは業界全体の動向です。市場が成長しているのか、あるいは縮小しているのか。どのようなトレンドが生まれているのか。こうしたマクロな視点が、事業計画の精度を大きく左右します。

現状:インバウンド回復と国内旅行の活性化

現在のホテル業界を語る上で最も重要なキーワードは、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う人流の回復です。特に、訪日外国人旅行者(インバウンド)の急回復は、業界にとって大きな追い風となっています。観光庁の「宿泊旅行統計調査」によれば、全国の宿泊施設における延べ宿泊者数は著しく増加しており、特に外国人延べ宿泊者数の伸びが全体の回復を牽引しています。客室稼働率も多くの地域でコロナ禍以前の水準に近づきつつあり、市場は活気を取り戻していると言えるでしょう。

一方で、国内旅行も堅調です。行動制限の撤廃により、これまで控えていた旅行需要が一気に顕在化しました。週末や連休を中心に、観光地や都市部のホテルは高い稼働率を維持しています。このように、国内外の旺盛な旅行需要が、現在のホテル業界の好調な業績を支える基盤となっています。

将来性:多様化するニーズと新たなチャンス

将来に目を向けると、ホテル業界にはいくつかの重要なトレンドが見られます。これらを的確に捉えることが、これからのホテル開業を成功させる鍵となります。

- 旅行スタイルの多様化と体験価値(コト消費)の重視

かつてのような団体旅行や名所を巡るだけの観光は減少し、個々の興味や目的に合わせた多様な旅行スタイルが主流になっています。例えば、働きながら休暇を楽しむ「ワーケーション」、出張に休暇を組み合わせる「ブレジャー」などが新たな需要として定着しつつあります。

また、消費者の価値観も「モノ消費」から「コト消費」へとシフトしており、宿泊施設に求めるのは単なる寝場所ではなく、その土地ならではの文化や自然、食を体験できる「特別な時間」です。地域の魅力を活かしたアクティビティ、地元の食材をふんだんに使った料理、オーナーのこだわりが詰まった空間デザインなど、ユニークな体験価値を提供できるホテルが強い競争力を持つ時代になっています。 - サステナビリティ(持続可能性)への関心の高まり

SDGsへの意識向上は旅行者の間でも広がっており、環境に配慮したホテルを選ぶ傾向が強まっています。エネルギー効率の高い設備の導入、アメニティの削減や詰め替え式への変更、食品ロスの削減、地域社会への貢献といったサステナブルな取り組みは、もはや単なるCSR活動ではなく、企業のブランドイメージを向上させ、顧客から選ばれるための重要な要素となっています。 - DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速

人手不足が深刻化するホテル業界において、DXは避けて通れない課題です。予約管理から顧客管理、会計までを一元化するPMS(ホテル管理システム)、複数の予約サイトの在庫を自動調整するサイトコントローラー、スマートフォンでチェックイン・アウトが完結するスマートロックなど、様々なITツールが開発されています。これらのシステムを導入することで、業務効率を大幅に改善し、省人化を実現できるだけでなく、スタッフがより付加価値の高い接客サービスに集中できる環境を整えることができます。

課題:人手不足とコスト上昇

明るい側面だけでなく、ホテル業界が抱える課題にも目を向ける必要があります。最も深刻なのが慢性的な人手不足です。特に、フロント業務や客室清掃、レストランサービスといった現場を支える人材の確保は、多くの施設にとって喫緊の課題となっています。DXによる業務効率化と並行して、魅力的な労働条件の提示や働きがいのある職場環境の構築が不可欠です。

また、電気代やガス代などのエネルギーコストの高騰や、リネン類、食材などの仕入れ価格の上昇も、ホテルの収益を圧迫する要因となっています。これらのコスト増をいかに価格に転嫁し、同時に無駄を削減していくかという経営手腕が問われます。

総じて、ホテル業界は力強い回復基調にあり、多様化するニーズの中に多くのビジネスチャンスが存在します。しかし、その一方で人手不足やコスト増といった課題も山積しており、成功するためには明確なコンセプトと綿密な事業戦略、そして変化に対応する柔軟性が不可欠な市場であると言えるでしょう。

ホテルを開業するメリットとデメリット

ホテル開業は、大きな魅力と同時に相応のリスクを伴う事業です。決断を下す前に、その光と影の両面を冷静に比較検討することが極めて重要です。ここでは、ホテルを開業する主なメリットとデメリットを整理し、解説します。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 収益性 | 高い稼働率と客単価を維持できれば、大きな収益が期待できる。 | 多額の初期投資と運転資金が必要。景気や社会情勢の変動に収益が左右されやすい。 |

| 社会貢献 | 地域の雇用創出や経済活性化に貢献できる。 | 24時間365日の運営が基本となり、労働集約的な側面が強い。 |

| 自己実現 | 独自のコンセプトや世界観を形にし、顧客に提供する喜びがある。 | 専門的な知識(経営、法律、マーケティング等)が多岐にわたり必要。 |

| 資産性 | 不動産としての資産価値を持つ。安定したインカムゲインが期待できる。 | 施設の老朽化に伴う維持管理・修繕コストが継続的に発生する。 |

ホテルを開業するメリット

- 高い収益性の可能性

ホテル事業の最大の魅力の一つは、その収益性の高さにあります。客室が満室に近付き、客単価(ADR)を高く設定できれば、売上は大きく伸びます。特に、インバウンド需要が見込めるエリアや、独自の付加価値で高単価を実現できるコンセプトホテルでは、高い利益率を達成することも可能です。飲食部門や物販、アクティビティなどの付帯サービスを組み合わせることで、さらなる収益の柱を築くこともできます。 - 地域社会への貢献

ホテルは、その地域にとって単なる宿泊施設以上の存在になり得ます。スタッフの雇用を通じて地域に新たな働き口を生み出し、地元の食材や産品を仕入れることで地域経済を潤します。また、ホテル自体が地域のランドマークとなり、観光客を呼び込むことで、周辺の商業施設や観光スポットにも活気をもたらすなど、地域の活性化に大きく貢献できる社会的意義の大きい事業です。 - コンセプトの具現化と自己実現

「こんな空間があったらいいな」「こんなおもてなしで人を喜ばせたい」。ホテル開業は、オーナーのそんな想いやビジョンを形にできる、創造性に富んだ事業です。内装デザイン、アメニティの選定、提供するサービスの一つひとつに自身のこだわりを反映させ、独自の世界観を創り上げることができます。その結果、顧客から「ここに泊まりたかった」「最高の体験だった」という共感や感謝を得られた時の喜びは、何物にも代えがたいものとなるでしょう。 - 安定した資産としての側面

ホテルは、運営による収益(インカムゲイン)だけでなく、土地や建物といった不動産としての資産価値(キャピタルゲイン)も持ち合わせています。好立地の物件であれば、長期的に見て資産価値の上昇も期待できます。適切に維持管理されたホテルは、安定したキャッシュフローを生み出す収益不動産として、有効な資産運用の一つの形となり得ます。

ホテルを開業するデメリット

- 莫大な初期投資と運転資金

ホテル開業における最大のハードルは、資金面です。土地・建物の取得(または賃借の保証金)、内外装の工事、設備・備品の購入など、初期投資は数千万円から、規模によっては数十億円に達することもあります。さらに、開業後も人件費、水道光熱費、修繕費などの運転資金が継続的に必要です。開業当初は売上が安定しないことも多いため、数ヶ月分の運転資金をあらかじめ確保しておく必要があり、非常に重い資金負担を伴います。 - 外部環境の変化によるリスク

ホテル事業は、景気の動向、為替レート、自然災害、感染症のパンデミック、国際情勢など、自社の努力だけではコントロールできない外部要因の影響を非常に受けやすいという特性があります。需要が急激に落ち込むと、固定費の負担が重くのしかかり、経営が一気に苦しくなるリスクを常に抱えています。 - 労働集約的で管理が煩雑

ホテルは24時間365日、ゲストの安全と快適性を守る必要があります。フロント、清掃、予約管理、施設メンテナンスなど、多くの業務を人手に頼っており、労働集約的な産業です。スタッフの採用・育成・労務管理は経営者の重要な仕事であり、常に人材確保の問題に直面します。また、旅館業法や消防法、食品衛生法など、遵守すべき法律や規制も多く、その管理は非常に煩雑です。 - 専門知識とノウハウの必要性

ホテル経営を成功させるには、単なる「おもてなしの心」だけでは不十分です。財務、マーケティング(特にデジタルマーケティング)、法務、施設管理、危機管理など、多岐にわたる専門知識と経営ノウハウが不可欠です。これらの知識なくして、激しい競争を勝ち抜き、継続的に利益を上げていくことは困難です。

これらのメリット・デメリットを十分に理解し、リスクを管理する具体的な方策を立てることが、ホテル開業への第一歩となります。

開業できるホテルの種類

「ホテルを開業する」と一言で言っても、その形態は様々です。ターゲットとする顧客層や立地、提供したい価値によって、最適なホテルの種類は大きく異なります。ここでは、旅館業法で定められた営業種別を基に、代表的なホテルの種類とその特徴を解説します。それぞれのメリット・デメリットを比較し、ご自身のコンセプトに最も合致する形態を見つけるための参考にしてください。

まずは、代表的なホテルの種類を一覧で比較してみましょう。

| ホテルの種類 | 主なターゲット層 | 特徴・強み | 開業のポイント・注意点 |

|---|---|---|---|

| ビジネスホテル | ビジネス客、一人旅 | 駅近など利便性の高い立地。機能的でリーズナブル。 | 高い稼働率が求められる。宿泊特化型で差別化が難しい。 |

| シティホテル | ビジネス、観光、MICE | 多彩な付帯施設(レストラン、宴会場等)。高いサービス品質。 | 大規模な投資が必要。運営コストが高い。 |

| リゾートホテル | 観光客、ファミリー、カップル | 非日常的な空間と体験。自然環境や景観が強み。 | 立地に大きく依存。季節による需要変動が大きい。 |

| 旅館 | 国内外の観光客 | 和風の設え、温泉、日本料理など日本の伝統文化体験。 | 施設の維持管理コストが高い。仲居などの専門人材が必要。 |

| 簡易宿所 | バックパッカー、若者 | 低価格。利用者同士の交流。小規模から開業可能。 | 客単価が低い。プライバシーやセキュリティへの配慮が必要。 |

| アパートメントホテル | 中長期滞在者、グループ | キッチン等の生活設備。プライベート空間の確保。 | 清掃やリネン交換の頻度設定。住宅街での近隣配慮。 |

ビジネスホテル

ビジネスホテルは、その名の通り、主に出張などのビジネス利用者をターゲットとした宿泊特化型のホテルです。

- ターゲット: 平日はビジネス客、休日は観光やイベント目的の一人旅・カップルなど、幅広い層を取り込みます。

- 特徴:

- 立地: 主要駅の近くや、ビジネス街、繁華街など、交通の便が良い場所に立地することが絶対条件です。

- 客室: シングルルームが中心で、客室面積は比較的コンパクトです。客室内には、仕事ができるデスクとチェア、無料Wi-Fi、電源コンセントなどが完備されているのが一般的です。

- サービス: 宿泊に特化しているため、レストランや宴会場などの付帯施設は持たないか、最小限(朝食会場のみなど)です。その分、効率的なオペレーションとリーズナブルな価格設定を実現しています。

- 開業のポイント:

いかに高い稼働率を維持するかが収益の鍵となります。そのためには、法人契約の獲得や、各種予約サイトでの効果的な販売戦略が重要です。近年では、大浴場やこだわりの朝食、デザイン性の高い客室など、他のビジネスホテルとの差別化を図るための付加価値が求められる傾向にあります。

シティホテル

シティホテルは、都市部に立地し、宿泊だけでなく、飲食、宴会、ウェディングなど多彩な機能を持つ大規模なホテルです。

- ターゲット: ビジネスエグゼクティブ、国内外の富裕層観光客、MICE(会議・研修・国際会議・展示会)の参加者など、幅広い目的を持つ人々が利用します。

- 特徴:

- 施設: 複数のレストランやバー、大小の宴会場、結婚式場、フィットネスジム、プール、ビジネスセンターなど、充実した付帯施設を備えています。

- サービス: コンシェルジュサービスやルームサービスなど、きめ細やかで質の高いサービスが提供されます。ホテルのブランドイメージが非常に重要となります。

- 開業のポイント:

莫大な初期投資と運営コストが必要となるため、個人での開業は非常にハードルが高いと言えます。大手ホテルチェーンのフランチャイズに加盟する形が一般的です。成功のためには、宿泊、料飲、宴会の各部門が連携し、収益を最大化する総合的な経営手腕が求められます。

リゾートホテル

リゾートホテルは、海辺、高原、温泉地、スキー場といった自然環境の豊かなリゾート地に立地し、滞在そのものを楽しむことを目的としたホテルです。

- ターゲット: 日常から離れてリフレッシュしたい観光客、ファミリー層、カップルが中心です。

- 特徴:

- ロケーション: 景観の良さが最大の魅力です。客室からの眺望や、周辺の自然環境を活かした設計が重要となります。

- 施設・体験: 温泉、スパ、プール、ゴルフ場、スキー場といったレジャー施設や、その土地ならではのアクティビティプログラムを提供し、非日常的な体験価値を創出します。地元の食材を活かした料理も重要な要素です。

- 開業のポイント:

収益が観光シーズンの影響を受けやすく、季節による需要の変動が大きいという特徴があります。オフシーズンにいかに集客するか(ワーケーションプランの提供など)が経営の安定化に繋がります。周辺の自然環境との調和や、サステナビリティへの配慮も、現代のリゾートホテルには不可欠な要素です。

旅館

旅館は、日本の伝統的な宿泊施設であり、旅館業法上は「ホテル営業」または「旅館営業」に分類されます。和風の構造及び設備を主とする施設です。

- ターゲット: 日本の文化を体験したい国内外の観光客が中心です。

- 特徴:

- 設え: 畳の客室、床の間、障子、浴衣といった和の要素で構成されます。温泉や大浴場を備えている施設が多くあります。

- サービス: 客室係(仲居)が宿泊客の世話をし、部屋で食事が提供される(部屋食)など、パーソナルなおもてなしが特徴です。料理は、旬の食材を使った懐石料理や会席料理が中心となります。

- 開業のポイント:

建物の維持管理、特に木造建築や庭園の手入れには相応のコストがかかります。また、質の高い日本料理を提供できる料理人や、おもてなしの心を持つ仲居といった専門人材の確保が成功の鍵となります。伝統を守りつつ、現代のニーズ(ベッドの導入、Wi-Fi環境など)にどう応えていくかが問われます。

簡易宿所(ゲストハウス・カプセルホテルなど)

簡易宿所は、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を指し、ゲストハウス、ホステル、カプセルホテル、山小屋などがこれに該当します。

- ターゲット: 宿泊費を抑えたいバックパッカー、若者、イベント参加者などです。

- 特徴:

- 設備: 二段ベッドを置いた相部屋(ドミトリー)が中心で、トイレ、シャワー、キッチンなどは共用です。近年では、プライバシーに配慮したカプセルタイプのベッドも人気です。

- 交流: ラウンジなどの共用スペースが充実しており、宿泊者同士やスタッフとの交流が生まれやすいのが大きな魅力です。

- 開業のポイント:

比較的少ない初期投資で開業できるため、個人事業主にも参入しやすい業態です。ただし、客単価が低いため、高い稼働率を維持する必要があります。清潔感の維持、セキュリティ対策(ロッカーの設置など)、そして宿泊者同士のコミュニティを育むような仕掛けづくりが重要になります。

アパートメントホテル

アパートメントホテルは、一部屋単位で貸し出す、マンションのような宿泊施設です。客室にキッチンや洗濯機、リビングスペースなどを備えているのが特徴です。

- ターゲット: 家族旅行やグループ旅行、ビジネスでの中長期滞在者など、広い居住空間とプライベートを求める層です。

- 特徴:

- 設備: 「暮らすように泊まる」をコンセプトに、生活に必要な設備が一通り揃っています。

- 運営: フロントを置かず、スマートロックなどを活用して非対面でチェックイン・アウトを行うなど、運営を省人化しやすいというメリットがあります。

- 開業のポイント:

旅館業法の許可が必要ですが、住宅宿泊事業法(民泊新法)の施設よりも運営の自由度が高いのが利点です。複数人での利用が多いため、広めの客室面積が必要となります。清掃やリネン交換の頻度、ゴミの処理方法など、通常のホテルとは異なるオペレーションの構築が求められます。

ホテル開業までの8ステップ

ホテル開業は、壮大な構想から始まり、地道な準備を一つひとつ積み重ねていくことで実現します。その道のりは長く複雑ですが、体系的に理解することで、着実に前進できます。ここでは、ホテル開業の夢を現実にするための具体的な8つのステップを、時系列に沿って解説します。

① 事業計画とコンセプトの策定

すべての始まりは、精度の高い事業計画と、魅力的で明確なコンセプトの策定です。これは、これから建てるホテルの設計図であり、航海の海図となる最も重要なステップです。

まず、「なぜホテルを開業するのか」という動機を掘り下げ、事業を通じて何を実現したいのかというビジョンを明確にします。その上で、以下の要素を具体的に言語化し、事業計画書に落とし込んでいきます。

- コンセプト: 「誰に(ターゲット顧客)、何を(提供価値)、どのように(ホテルの特徴)提供するのか」を定義します。例えば、「都心で働く女性が週末に一人で訪れ、デジタルデトックスできるオーガニックなホテル」「自転車旅行者が愛車と共に泊まれるガレージ付きのゲストハウス」のように、具体的でユニークなコンセプトが、競合との差別化の源泉となります。

- 市場分析: 開業を検討しているエリアの人口動態、観光客数、競合ホテルの稼働率や価格帯、強み・弱みを徹底的に調査します。SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)などを用いて、自社の立ち位置を客観的に把握します。

- 収支計画: 売上予測(客室数 × 想定稼働率 × 想定客単価)、初期投資額、運転資金、費用(人件費、減価償却費、水道光熱費など)を算出し、詳細な損益計算書、キャッシュフロー計算書を作成します。この計画は、後の資金調達において金融機関を説得するための極めて重要な資料となります。

この段階でどれだけ深く考え、リサーチを重ねたかが、プロジェクト全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

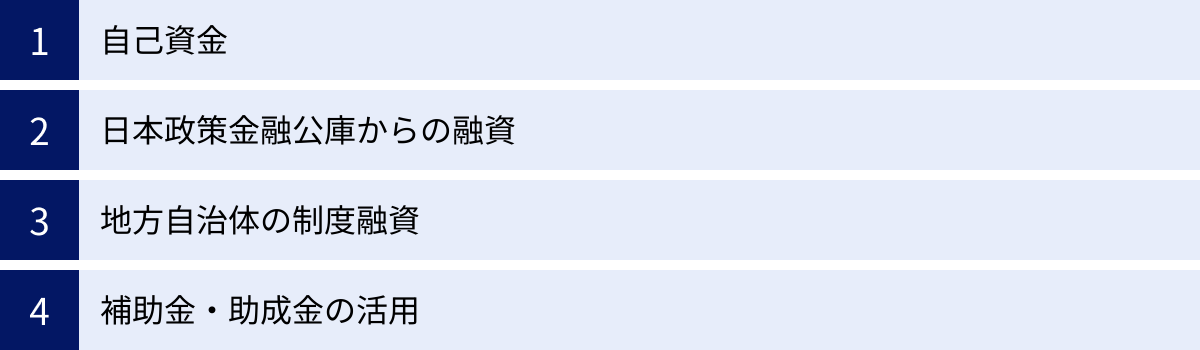

② 資金調達の計画

事業計画が固まったら、次はその実現に必要な資金をどう集めるかを計画します。ホテル開業には莫大な資金が必要となるため、周到な準備が不可欠です。

資金は大きく「自己資金」と「借入金」に分けられます。金融機関から融資を受ける際、自己資金の割合は審査における重要な評価ポイントになります。一般的に、創業融資では総事業費の2〜3割程度の自己資金が目安とされます。

主な資金調達先としては、以下が挙げられます。

- 日本政策金融公庫: 政府系の金融機関で、創業者向けの融資制度が充実しています。

- 制度融資: 地方自治体が、信用保証協会や金融機関と連携して提供する融資制度です。

- 民間金融機関: 銀行や信用金庫からのプロパー融資。

- 補助金・助成金: 国や自治体が提供する返済不要の資金。

複数の調達先を組み合わせることも視野に入れ、事業計画書を基に各機関へ相談を開始します。融資審査には時間がかかるため、早めに動き出すことが肝心です。

③ 物件の選定と取得

資金調達の目処が立ったら、いよいよホテルの「顔」となる物件を探します。新築で建てるのか、既存の建物を改修(リノベーション)するのか、居抜き物件を活用するのか、コンセプトと予算に応じて最適な方法を選択します。

- 立地選定: 「立地がすべて」と言われるほど、ホテル事業において場所の選定は重要です。ターゲット顧客がアクセスしやすいか、周辺に観光資源や商業施設があるか、騒音や治安の問題はないかなど、多角的に検討します。実際に何度も現地に足を運び、時間帯や曜日を変えて周辺環境を確認することが大切です。

- 物件の調査: 物件が見つかったら、法的な制約を確認します。都市計画法上の用途地域がホテル建設に適しているか、建築基準法や消防法の要件をクリアできるか、専門家(建築士など)を交えて詳細な調査を行います。

- 取得方法: 物件を購入するのか、賃貸借契約を結ぶのかを決定します。購入は資産になりますが初期投資が大きく、賃貸は初期投資を抑えられますが毎月の賃料が発生します。

④ 設計と内装・外装工事

物件が決まれば、①で策定したコンセプトを具体的な空間に落とし込む設計フェーズに入ります。

- 設計会社の選定: ホテルの設計・施工実績が豊富な会社を選ぶことが成功の鍵です。デザイン性だけでなく、旅館業法の施設基準や消防法、バリアフリー法などの法的要件を熟知し、効率的な動線計画を提案してくれるパートナーを見つけましょう。

- 設計の具体化: コンセプトを基に、客室のレイアウト、共用スペースの雰囲気、外観デザインなどを設計会社と二人三脚で詰めていきます。この際、デザイン性だけでなく、清掃のしやすさやメンテナンス性といった運営面からの視点も忘れてはいけません。

- 施工会社の選定・工事: 設計図が完成したら、施工会社を選定し、工事請負契約を結びます。工事期間中は、定期的に現場を訪れ、進捗状況や品質を確認します。

⑤ 備品・設備の調達

建物が完成に近づくと同時に、ホテル運営に必要な無数の備品や設備を調達します。

- 客室備品: ベッド、マットレス、リネン類(シーツ、枕カバー、タオル)、テレビ、冷蔵庫、机、椅子、照明、アメニティグッズ(シャンプー、歯ブラシなど)。

- ITシステム: PMS(ホテル管理システム)、サイトコントローラー、ブッキングエンジンは現代のホテル運営に不可欠な三種の神器です。その他、会計ソフトやスマートロックなども検討します。

- 共用部・バックヤード設備: フロントカウンター、ロビーの家具、厨房機器、洗濯・乾燥機、清掃用具、業務用PCなど。

これらはリストを作成し、コンセプトや予算に合わせて選定、発注します。納期がかかるものも多いため、工事のスケジュールと連携しながら早めに手配を進めることが重要です。

⑥ スタッフの採用と研修

ホテルという「舞台」が整ったら、そこで最高の「パフォーマンス」を披露するスタッフを集め、育てます。

- 採用計画: 必要な人員(支配人、フロント、客室清掃、レストランスタッフなど)と人数を割り出し、採用計画を立てます。求人媒体の選定、面接などを通じて、ホテルのコンセプトに共感し、ホスピタリティ精神のある人材を確保します。

- 研修: 開業前に十分な研修期間を設けます。ホテルの理念やコンセプトの共有から始まり、接客マニュアルに基づいたロールプレイング、予約システムやPMSの操作研修、緊急時対応訓練など、実践的なトレーニングを繰り返し行い、チームとしての一体感を醸成します。オープニングスタッフの質が、開業当初の評判を大きく左右します。

⑦ 営業許可の申請

ホテルを運営するためには、法的な許可を得る必要があります。この手続きは複雑で時間を要するため、設計段階から専門家(行政書士など)と相談しながら進めるのが賢明です。

- 旅館業営業許可: 最も重要な許可です。管轄の保健所(福祉保健センター)に申請します。申請前に、施設の図面を持って事前相談に行くことが必須です。工事完了後、保健所の職員による現地調査を受け、施設基準や衛生基準を満たしていることが確認されると許可が下ります。

- その他の許認可:

- 消防法令適合通知書: 消防署から交付されます。これがなければ旅館業営業許可は下りません。

- 食品営業許可: レストランや朝食を提供する場合に必要です。

- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出: バーなどで深夜0時以降に酒類を提供する場合に必要です。

これらの申請は、開業予定日から逆算して、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

⑧ 集客活動と予約システムの導入

営業許可の取得と並行して、開業後の集客に向けた活動を本格化させます。開業日にお客様がいない、という事態は絶対に避けなければなりません。

- オンライン集客:

- 公式サイト・予約システム(ブッキングエンジン)の構築: ホテルの顔となる公式サイトを作成し、直接予約を受け付けられるようにします。

- OTA(Online Travel Agent)への登録: 楽天トラベル、じゃらんnetなどの国内OTAや、Booking.com、Agodaなどの海外OTAに施設情報を登録し、販売網を広げます。

- SNSの活用: InstagramやFacebookなどで、ホテルのコンセプトや開業準備の様子を発信し、ファンを増やしていきます。

- オフライン集客:

- プレスリリースの配信: 報道関係者向けにホテルの開業情報を発信し、メディアでの露出を狙います。

- 近隣企業への営業: 法人契約を獲得するための営業活動を行います。

- 内覧会の開催: 開業前にメディアや地域住民、取引先を招いた内覧会を実施し、ホテルの魅力を直接伝えます。

開業日の数ヶ月前から予約受付を開始するのが一般的です。これらのステップを着実に踏むことで、ホテル開業というゴールテープを万全の態勢で切ることができるでしょう。

ホテル開業に必要な資金の目安

ホテル開業を具体的に検討する上で、最も気になるのが「一体いくらかかるのか?」という資金の問題でしょう。ホテルの開業資金は、施設の規模、立地、新築か改修か、コンセプトなどによって大きく変動しますが、ここでは一般的な内訳と目安を「初期費用」と「運転資金」に分けて解説します。現実的な資金計画を立てることが、失敗しないための第一歩です。

開業時にかかる初期費用

初期費用とは、ホテルを開業して営業を開始するまでに必要となる、一度きりの費用のことです。不動産関連の費用と、施設を造り上げるための費用が大部分を占めます。

| 費用の種類 | 内容 | 費用の目安(10〜30室規模のホテルの場合) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 物件取得費 | 土地・建物の購入代金、または賃貸の保証金・礼金、仲介手数料など | 数百万円〜数億円以上 | 立地や規模で最も大きく変動する費用。賃貸の場合は初期投資を抑制できる。 |

| 内装・外装工事費 | 設計費、内外装の施工費、設備工事費(電気・ガス・水道・空調)など | 2,000万円〜数億円 | 新築か改修かで大きく異なる。坪単価50万〜150万円程度が目安。 |

| 設備・備品購入費 | 家具、ベッド、リネン、ITシステム(PMS等)、厨房機器、家電など | 800万円〜3,000万円 | 客室数や設備のグレードに比例。1室あたり80万〜150万円程度が目安。 |

| 広告宣伝費 | 公式サイト制作、パンフレット作成、開業プロモーション費用など | 50万円〜300万円 | 開業当初の集客を左右する重要な投資。 |

| 許認可申請費用 | 旅館業営業許可などの申請手数料、行政書士への報酬など | 20万円〜100万円 | 専門家に依頼するかどうかで変動。 |

| その他 | スタッフ採用費、研修費、開業前の人件費など | 100万円〜500万円 | 開業準備期間中の経費。 |

物件取得費

これは初期費用の中で最も大きな割合を占める可能性のある費用です。

- 購入の場合: 土地と建物の購入代金そのものが必要となり、都市部であれば数億円以上の資金が必要になることも珍しくありません。

- 賃貸の場合: 敷金・保証金(賃料の6〜12ヶ月分)、礼金(1〜2ヶ月分)、仲介手数料(1ヶ月分)、前払家賃などが必要です。例えば、月額賃料100万円の物件であれば、初期費用として800万〜1,500万円程度がかかる計算になります。居抜き物件(前のテナントの設備をそのまま引き継ぐ物件)であれば、造作譲渡料が別途必要になる場合があります。

内装・外装工事費

コンセプトを具現化するための工事費用です。

- 新築の場合: 基礎工事から内外装まで全てを含み、非常に高額になります。坪単価100万円以上かかることもあります。

- 改修(リノベーション)の場合: 既存の建物の骨格を活かすため、新築よりはコストを抑えられますが、解体してみないと分からない問題(構造の劣化、アスベストなど)が発生し、追加費用がかかるリスクもあります。デザイン性だけでなく、断熱性や防音性の向上、バリアフリー化など、機能性を高める工事も重要です。坪単価は50万〜150万円程度が目安ですが、どこまで手を入れるかで大きく変動します。

設備・備品購入費

ホテルを機能させるための「中身」を揃える費用です。

- 客室: ベッド、寝具、テレビ、冷蔵庫、空調、家具、カーテン、金庫など。1室あたりにかかる費用は、ビジネスホテルクラスで80万円程度、デザイン性の高いホテルでは150万円以上になることもあります。

- ITシステム: PMS、サイトコントローラー、ブッキングエンジンは必須です。クラウド型であれば初期費用を抑えられますが、月額費用が発生します。

- その他: フロント設備、ロビー家具、厨房機器、清掃用具、ユニフォームなども含めると、かなりの金額になります。リースや中古品を活用してコストを抑える工夫も必要です。

広告宣伝費

開業したことを世の中に知らせ、お客様を呼び込むための費用です。

- ウェブサイト制作費: 30万〜100万円程度。デザインや機能性、予約システムの導入によって変動します。

- パンフレット・リーフレット制作費: デザイン料と印刷代で10万〜30万円程度。

- 開業プロモーション: プレスリリース配信、ウェブ広告、オープニングイベントの開催費用など。

許認可申請費用

法的に営業するために必要な手続きの費用です。

- 申請手数料: 旅館業営業許可申請には数万円の手数料がかかります。

- 専門家への報酬: 複雑な手続きを代行してもらう場合、行政書士に20万〜50万円程度の報酬が必要となるのが一般的です。図面作成を建築士に依頼すれば、別途費用がかかります。

開業後にかかる運転資金

運転資金とは、ホテル運営を継続していくために毎月必要となる費用のことです。開業当初は売上が不安定なため、最低でも3ヶ月分、できれば6ヶ月分の運転資金を開業資金とは別に用意しておくことが、事業を軌道に乗せる上で極めて重要です。

| 費用の種類 | 内容 | 費用の目安(月額) |

|---|---|---|

| 人件費 | 支配人・スタッフの給与、社会保険料、福利厚生費など | 売上の20〜30% |

| 水道光熱費 | 電気、ガス、水道料金 | 売上の5〜10% |

| 賃料 | 物件が賃貸の場合の家賃 | 固定費として毎月発生 |

| 消耗品費 | アメニティ、客室清掃用品、事務用品など | 客室稼働率に連動 |

| 予約サイト手数料 | OTA経由の予約に対する送客手数料 | 予約売上の8〜15% |

| その他 | リネンサプライ費、通信費、広告宣伝費、修繕積立金など | 変動費・固定費 |

人件費

運転資金の中で最も大きな割合を占める費用です。正社員、契約社員、アルバイトなど、雇用形態に応じた給与のほか、社会保険料(会社負担分)も考慮に入れる必要があります。売上高人件費率を20〜30%程度に抑えるのが一つの目安とされています。

水道光熱費

特に客室数の多いホテルでは高額になります。夏場の冷房、冬場の暖房、給湯などで季節による変動が大きいため、年間の平均値で予算を組む必要があります。省エネ設備の導入は、長期的に見てコスト削減に繋がります。

賃料

物件が賃貸の場合、売上の有無にかかわらず毎月発生する大きな固定費です。事業計画の段階で、この賃料を賄えるだけの売上見込みが立つかが重要な判断基準となります。

消耗品費

シャンプーや歯ブラシといったアメニティ、トイレットペーパー、ティッシュ、電球、清掃用の洗剤など、多岐にわたります。客室の稼働率に比例して増減する変動費です。

予約サイト手数料

OTA(Online Travel Agent)経由で成立した予約に対して支払う手数料です。一般的に、宿泊料金の8%〜15%程度が手数料としてかかります。集客に有効な手段ですが、比率が高まると利益を圧迫するため、公式サイトからの直接予約を増やす努力が重要になります。

これらの費用を正確に見積もり、余裕を持った資金計画を立てることが、ホテル開業を成功軌道に乗せるための生命線となります。

ホテル開業における資金調達の方法

ホテル開業には多額の資金が必要であり、そのすべてを自己資金で賄うのは容易ではありません。多くの場合、外部からの資金調達、すなわち融資を受けることになります。ここでは、ホテル開業の際に利用できる代表的な資金調達の方法について、それぞれの特徴やメリット、注意点を解説します。自社の状況に合わせて複数の方法を組み合わせ、最適な資金計画を立てることが重要です。

自己資金

自己資金は、事業主自身が準備する資金のことです。これは、すべての資金調達の基礎となる最も重要な要素です。

- 重要性: 金融機関から融資を受ける際、自己資金の額は事業に対する本気度や計画性を示す指標と見なされます。自己資金が潤沢であるほど、融資審査において有利に働きます。また、借入額を減らすことで、開業後の返済負担を軽減し、経営の安定化にも繋がります。

- 目安: 創業時に融資を受ける場合、一般的に必要な総資金の2割から3割程度の自己資金を求められることが多いです。例えば、5,000万円の開業資金が必要な場合、1,000万円から1,500万円程度の自己資金があると、融資の相談がスムーズに進みやすくなります。

- 注意点: 親族からの借入金も「自己資金」と見なされる場合がありますが、その際は贈与契約書などを用意し、返済義務のない資金であることを明確にする必要があります。「見せ金(一時的に口座に入金し、すぐに引き出す資金)」は厳しくチェックされ、発覚した場合は信用を失い、融資が受けられなくなるため絶対にやめましょう。

日本政策金融公庫からの融資

日本政策金融公庫は、100%政府出資の金融機関であり、中小企業や小規模事業者、そして創業者の支援を積極的に行っています。民間金融機関に比べて、実績のない創業者にも融資をしやすいのが大きな特徴です。

- 代表的な融資制度:

- 新規開業資金: 新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方が対象です。融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)と大きく、ホテル開業のような大規模な投資にも対応可能です。

- 生活衛生貸付: 飲食店や旅館業など、生活衛生関係の事業を営む方向けの融資制度です。一般貸付のほか、振興事業を営む生活衛生同業組合の組合員は、さらに有利な条件(低金利など)で融資を受けられる場合があります。

- メリット:

- 低金利: 民間金融機関に比べて金利が低めに設定されています。

- 長期返済: 返済期間を長く設定できるため、月々の返済負担を抑えられます。

- 無担保・無保証人: 一定の要件を満たせば、無担保・無保証人で利用できる制度もあります(中小企業経営力強化資金など)。

- 申請のポイント: 説得力のある事業計画書の作成が不可欠です。ホテルのコンセプト、市場分析、収支計画などを具体的かつ客観的なデータに基づいて詳細に記述し、担当者との面談で事業の将来性をしっかりとアピールすることが重要です。

参照:日本政策金融公庫 公式サイト

地方自治体の制度融資

制度融資とは、地方自治体(都道府県や市区町村)、金融機関、信用保証協会の三者が連携して、中小企業や創業者に融資を行う制度です。

- 仕組み: 創業者が自治体の窓口に相談し、金融機関に融資を申し込みます。その際、信用保証協会が公的な保証人となることで、金融機関は融資をしやすくなります。

- メリット:

- 低金利: 自治体が利子の一部を負担(利子補給)してくれる場合があり、非常に低い金利で借入ができる可能性があります。

- 信用保証料の補助: 信用保証協会に支払う保証料の一部または全部を自治体が補助してくれる制度もあります。

- 相談のしやすさ: 自治体の商工担当課や、地域の商工会議所などが相談窓口となっており、身近な場所でアドバイスを受けられます。

- 注意点:

- 手続きの複雑さ: 三者が関わるため、日本政策金融公庫に比べて手続きに時間がかかる傾向があります。

- 制度内容の多様性: 制度の内容は自治体によって大きく異なるため、開業を予定している市区町村のウェブサイトや窓口で、最新の情報を確認する必要があります。「〇〇市 創業者融資」といったキーワードで検索してみましょう。

補助金・助成金の活用

補助金や助成金は、国や地方自治体が政策目標を達成するために、事業者の取り組みを支援するもので、原則として返済不要の資金である点が最大の魅力です。

- ホテル開業で活用できる可能性のある主な補助金:

- 事業再構築補助金: 新市場進出や事業転換など、思い切った事業再構築に挑戦する中小企業を支援する大型の補助金です。例えば、異業種から新たにホテル事業に参入する場合や、既存の事業を縮小して宿泊事業に転換する場合などが対象となる可能性があります。

- IT導入補助金: PMSやサイトコントローラー、会計ソフトなど、業務効率化に資するITツールの導入費用の一部を補助してくれます。

- インバウンド対応やサステナビリティ関連の補助金: 観光庁や地方自治体が、訪日外国人向けの多言語対応やバリアフリー化、省エネ設備導入などを支援する補助金を公募することがあります。

- 注意点:

- 後払い: 補助金は、事業を実施し、経費を支払った後に、実績報告書を提出して初めて交付される「後払い」が原則です。そのため、事業を行うための資金は、一旦自己資金や融資で立て替える必要があります。

- 公募期間と採択率: ほとんどの補助金には公募期間が定められており、期間内に申請しなければなりません。また、申請すれば必ず採択されるわけではなく、事業計画の内容が厳しく審査されます。

- 情報収集: 公募情報は常に更新されるため、中小企業庁の「ミラサポplus」や、各省庁、自治体のウェブサイトを定期的にチェックし、情報収集に努めることが重要です。

これらの資金調達方法を理解し、事業計画の早い段階から準備を進めることが、ホテル開業の実現に向けた大きな一歩となります。

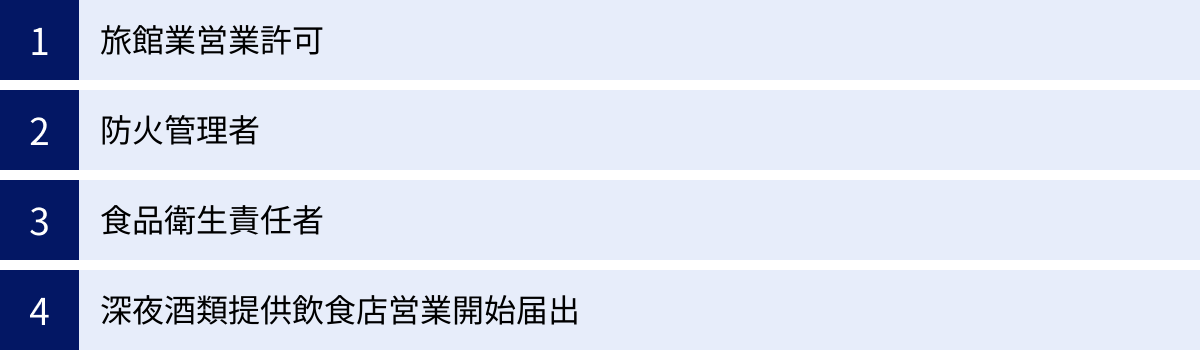

ホテル開業に必要な資格と許認可

ホテルを開業し、お客様から対価を得て宿泊サービスを提供するためには、法律に基づいた複数の資格の取得や許認可の申請が不可欠です。これらの手続きを怠ると、営業停止命令や罰則の対象となるため、絶対に軽視できません。ここでは、ホテル開業に際して特に重要となる資格と許認可について解説します。設計段階からこれらの要件を念頭に置き、専門家と連携しながら進めることが重要です。

旅館業営業許可

ホテルや旅館、簡易宿所など、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合に必須となる、最も根幹的な許可です。この許可なく営業することは、旅館業法違反となります。

- 根拠法規: 旅館業法

- 申請先: ホテルの所在地を管轄する保健所(福祉保健センター)

- 主な要件:

- 構造設備基準: 客室の数や広さ、換気・採光、玄関帳場(フロント)、入浴設備、トイレの数など、営業種別(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業)ごとに定められた基準を満たす必要があります。例えば、ホテル営業では「洋式の構造及び設備を主とする施設」で「客室数10室以上」といった基準があります。これらの基準は自治体の条例によって詳細が異なる場合があるため、必ず管轄の保健所に確認が必要です。

- 衛生措置基準: 施設の清潔保持、寝具の管理、伝染病発生時の対応など、衛生管理に関する基準を満たす必要があります。

- 周辺環境: 学校や児童福祉施設などの敷地の周囲おおむね100メートルの区域内で、施設の構造設備が善良な風俗を害するおそれがないことなどが求められます。

- 申請の流れ:

- 事前相談: 設計図面ができた段階で、必ず保健所に持参し、計画が基準を満たしているか相談します。この段階で問題点を指摘してもらうことで、手戻りを防ぎます。

- 申請書類の提出: 工事完了の約1ヶ月前を目安に、申請書や図面、法人の場合は定款の写しなどを提出します。

- 施設検査: 工事が完了したら、保健所の担当職員による現地での立ち入り検査を受けます。図面通りに施工されているか、各基準を満たしているかをチェックされます。

- 許可証の交付: 検査で問題がなければ、許可証が交付され、晴れて営業を開始できます。

この一連の手続きには、事前相談から許可証交付まで2〜3ヶ月程度かかることを見込んで、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

防火管理者

多くの人が利用するホテルは、火災発生時のリスクが非常に高いため、消防法に基づき、防火管理体制を整える義務があります。

- 根拠法規: 消防法

- 選任義務: ホテルの収容人数(従業員数と最大宿泊客数の合計)が30人以上の場合に、防火管理者の選任が必要です。

- 資格の種類:

- 甲種防火管理者: 延べ面積が300平方メートル以上の場合に必要。

- 乙種防火管理者: 延べ面積が300平方メートル未満の場合に必要。

- 資格の取得方法: 日本防火・防災協会などが実施する「防火管理者講習」を受講し、効果測定に合格することで取得できます。講習は甲種で2日間、乙種で1日程度です。

- 役割:

- 消防計画の作成・届出: 火災予防、避難誘導、消防設備点検などを定めた計画を作成し、管轄の消防署に届け出ます。

- 消火・通報・避難訓練の実施: 定期的に訓練を実施し、従業員の防災意識と対応能力を高めます。

- 消防用設備の点検・整備: 消火器や自動火災報知設備などが正常に作動するか定期的に点検します。

- ポイント: 防火管理者は、事業所の管理的または監督的な地位にある者(支配人など)から選任する必要があります。選任後は、速やかに消防署へ届け出なければなりません。

食品衛生責任者

レストランでの食事や、宿泊客への朝食サービスなど、施設内で飲食物を提供する場合に必要となる資格です。

- 根拠法規: 食品衛生法

- 設置義務: 飲食物を提供する施設ごとに、食品衛生責任者を1名置かなければなりません。

- 資格の取得方法:

- 栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を持っている場合は、そのまま責任者になることができます。

- 上記の資格がない場合は、各都道府県の食品衛生協会などが実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで資格を取得できます。講習は1日で修了します。

- 役割: 施設の衛生管理、従業員の健康管理、食品の衛生的取り扱いなど、食中毒を防止するための中心的な役割を担います。

- 関連する許可: 飲食物を提供する場合は、旅館業営業許可とは別に、保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

ホテルのバーやラウンジで、深夜0時を過ぎてお客様に酒類を提供する場合に必要な手続きです。これは「許可」ではなく「届出」です。

- 根拠法規: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)

- 届出先: ホテルの所在地を管轄する警察署(生活安全課)

- 主な要件:

- 届出が必要な場合: 「深夜(午前0時から午前6時まで)に」「酒類を主として提供し」「客に飲食させる」営業を行う場合。宿泊客以外の利用も想定されるバーなどが該当します。

- 客室でのルームサービスは対象外です。

- 構造要件: 客室の内部が見通しにくい構造でないこと、善良な風俗を害するような装飾や設備がないこと、照度が一定以上(20ルクス超)であることなどが求められます。

- 手続き: 営業開始の10日前までに、警察署に届出書や図面などを提出します。

これらの資格・許認可は、ホテル運営の法的基盤です。手続きには専門的な知識が必要な場面も多いため、不安な場合は行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

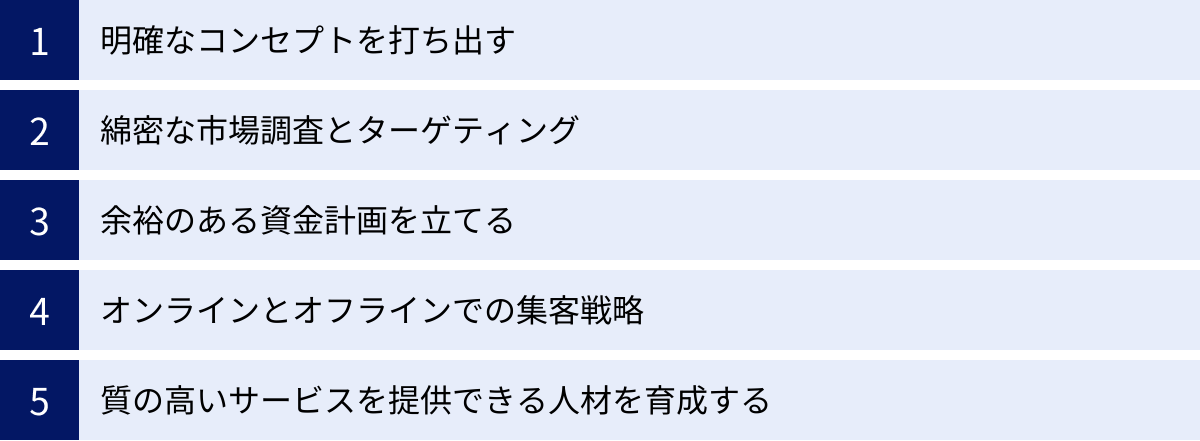

ホテル開業を成功させるための5つのポイント

ホテル開業は、ただ施設を建てて人を待つだけの事業ではありません。無数の競合がひしめく中で、お客様に選ばれ、愛され、継続的に利益を生み出すためには、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、これまでの内容を踏まえ、ホテル開業を成功に導くための特に重要な5つのポイントを掘り下げて解説します。

① 明確なコンセプトを打ち出す

成功するホテルには、必ずと言っていいほど、強烈で一貫したコンセプトが存在します。コンセプトとは、「誰に、どんな体験価値を提供し、どのように競合と差別化するのか」という事業の核となる思想です。

- なぜ重要か: コンセプトが曖昧だと、ターゲット顧客に響かず、数あるホテルの中に埋もれてしまいます。また、コンセプトは、建築デザイン、内装、備品選び、サービス内容、スタッフの言動、マーケティング戦略など、あらゆる意思決定の判断基準となります。明確なコンセプトがあれば、一貫性のある魅力的なホテルを創り上げることができ、従業員も同じ目標に向かって行動できます。

- 具体例:

- 「高級」「格安」といった価格軸だけでなく、「読書好きのためのブックホテル」「ペットと泊まれるラグジュアリーホテル」「地元のアーティストと交流できるアートホテル」など、特定の趣味やライフスタイルに特化したコンセプトは、熱心なファンを獲得しやすくなります。

- 実践のヒント: 自身の情熱や原体験から「なぜこのホテルをやりたいのか」を深く掘り下げることが、オリジナリティのあるコンセプトを生み出す第一歩です。その上で、そのコンセプトが市場に受け入れられるか、次のステップである市場調査で検証します。

② 綿密な市場調査とターゲティング

情熱だけで事業は成功しません。打ち出したコンセプトが「独りよがり」でないことを確認し、事業としての実現可能性を高めるために、客観的なデータに基づく綿密な市場調査が不可欠です。

- 調査すべき項目:

- 商圏分析: 開業候補地の人口動態、交通アクセス、観光資源、将来の開発計画などを調査します。

- 競合分析: 周辺にある競合ホテルのリストを作成し、それぞれの価格帯、客室数、稼働率、コンセプト、強み・弱み、口コミ評価などを徹底的に分析します。「なぜお客様はそのホテルを選ぶのか?」を顧客視点で考えます。

- ターゲット顧客分析: 設定したターゲット顧客のペルソナ(年齢、性別、職業、年収、ライフスタイル、価値観など)を具体的に描き、そのペルソナが本当にこのエリアを訪れるのか、どんな情報を参考にホテルを選ぶのか、いくらなら支払うのかを深く洞察します。

- 調査の方法: 公的機関の統計データ(観光庁、自治体など)、競合ホテルのウェブサイトやOTAのレビュー、現地でのヒアリング、アンケート調査など、多様な方法を組み合わせます。

- ポイント: 調査結果に基づき、当初のコンセプトや事業計画を柔軟に修正する勇気も必要です。データは、成功確率を高めるための羅針盤です。

③ 余裕のある資金計画を立てる

ホテル開業は、想定外の事態の連続です。工事の遅延、追加工事の発生、設備の故障、開業当初の集客不振など、計画通りに進まないことは珍しくありません。

- 「余裕」の重要性: 資金計画がギリギリだと、不測の事態に対応できず、資金繰りが悪化し、最悪の場合は開業直後に経営破綻という事態に陥りかねません。資金的な余裕は、精神的な余裕にも繋がり、冷静な経営判断を可能にします。

- 具体的な対策:

- 予備費の設定: 初期投資の見積もり総額に対して、最低でも10〜20%程度の予備費を別途計上しておきましょう。

- 運転資金の確保: 売上がなくても経営を維持できるよう、最低でも6ヶ月分の運転資金(人件費、賃料、水道光熱費など)を開業資金とは別に確保しておくことが理想です。金融機関からの融資も、運転資金を含めた額で申し込むことが重要です。

- 資金繰り管理: 開業後も、キャッシュフロー計算書を作成し、常にお金の流れを把握することが重要です。どんぶり勘定は絶対に避けなければなりません。

④ オンラインとオフラインでの集客戦略

素晴らしいホテルを創っても、その存在が知られなければお客様は来てくれません。集客は、開業準備の段階から計画的に始めるべき重要な活動です。

- オンライン戦略:

- ダイレクトブッキングの強化: OTA(予約サイト)は集客に有効ですが、8〜15%の高い手数料がかかり、利益を圧迫します。魅力的で使いやすい公式サイトとブッキングエンジン(自社予約システム)を構築し、公式サイトからの直接予約を増やすことが、長期的な収益安定化の鍵です。公式サイト限定の特典を用意するなどの工夫が有効です。

- SNSの戦略的活用: Instagramでは美しい写真や動画でホテルの世界観を伝え、Facebookではイベント告知や地域情報の発信を行うなど、各SNSの特性に合わせた情報発信でファンを育成します。

- ウェブ広告: 開業直後や閑散期には、ターゲットを絞ったリスティング広告やディスプレイ広告を出稿し、認知度向上と予約獲得を図ります。

- オフライン戦略:

- PR活動: メディアにプレスリリースを配信し、記事として取り上げてもらうことで、広告費をかけずに高い宣伝効果が期待できます。

- 地域連携: 近隣の飲食店、観光施設、商店街などと連携し、共同でプランを作成したり、相互に送客したりすることで、地域全体で観光客を呼び込みます。

- リピーター施策: 一度宿泊してくれたお客様との関係を維持し、再訪を促すことが最も効率的な集客です。顧客管理システム(CRM)を活用したメールマガジンの配信や、リピーター限定の特典提供などが有効です。

⑤ 質の高いサービスを提供できる人材を育成する

最終的に、ホテルの評価を決めるのは「人」です。どれだけ豪華な施設でも、スタッフの対応が悪ければ、顧客満足度は大きく下がります。逆に対応が素晴らしければ、施設の多少の不備はカバーでき、感動を生むことさえあります。

- 採用: ホテルのコンセプトや理念に心から共感してくれる人材を採用することが大前提です。スキルや経験も重要ですが、それ以上にホスピタリティ精神や学習意欲といったマインド面を重視しましょう。

- 育成と教育:

- 理念の共有: なぜこのホテルが存在するのか、お客様に何を提供したいのか、という理念を繰り返し伝え、チーム全体で共有します。

- 体系的な研修: 接客マナー、業務オペレーション、緊急時対応など、マニュアルに基づいた体系的な研修プログラムを用意し、継続的に実施します。

- 権限委譲: スタッフを信頼し、ある程度の裁量権を与えることで、主体性とモチベーションを引き出します。マニュアル通りの対応だけでなく、お客様一人ひとりの状況に合わせた「プラスアルファ」のサービスが生まれる土壌を育みます。

- 働きやすい環境づくり: 従業員満足度(ES)なくして顧客満足度(CS)の向上はありえません。適切な労働時間管理、公正な評価制度、良好な人間関係など、スタッフが心身ともに健康で、長く働きたいと思える職場環境を整えることは、経営者の最も重要な責務の一つです。

これらの5つのポイントは、それぞれが独立しているのではなく、互いに密接に関連しています。明確なコンセプトが、効果的な市場調査と集客戦略を導き、余裕のある資金計画が、質の高い人材育成を可能にします。これらを統合的に考え、実行していくことが、ホテル開業を成功へと導く王道です。

ホテル運営を効率化するおすすめシステム

現代のホテル運営において、人手不足の解消、業務の標準化、そして収益の最大化を実現するためには、ITシステムの活用が不可欠です。特に、PMS(ホテル管理システム)、サイトコントローラー、ブッキングエンジンの3つは「三種の神器」とも呼ばれ、多くの施設で導入されています。ここでは、それぞれのシステムの役割と、具体的なサービス例を挙げて解説します。

※以下に挙げるサービスはあくまで一例であり、特定のサービスを推奨するものではありません。自社の規模やコンセプトに合ったシステムを選定することが重要です。

PMS(ホテル管理システム)の例:HOTEL SMART

PMS(Property Management System)とは、予約管理、顧客情報、客室在庫、会計、清掃管理といったホテルの基幹業務を一つのシステムで一元管理するためのものです。PMSを導入することで、フロント業務が大幅に効率化され、情報の二重入力やヒューマンエラーを防ぐことができます。

- PMSの主な機能:

- 予約情報の一元管理(電話予約、直接予約など)

- チェックイン/チェックアウト処理

- 客室の割り当て(ルームアサイン)

- 顧客台帳(リピーター情報、要望など)の管理

- 清掃状況の管理・指示

- 売上管理・請求書発行

- 各種データの分析・レポート出力

- サービス例:HOTEL SMART

HOTEL SMARTは、近年多くの小〜中規模施設で導入が進んでいるクラウド型のPMSです。- 特徴:

- クラウド型: インターネット環境があれば、PCやタブレット、スマートフォンからいつでもどこでもシステムにアクセスできます。サーバーの設置や管理が不要です。

- 初期費用無料: 多くのプランで初期導入費用がかからず、月額料金のみで利用を開始できるため、開業時のコストを抑えられます。

- 多機能性: 予約管理や顧客管理といった基本機能に加え、サイトコントローラー機能やブッキングエンジン機能も一体で提供している場合が多く、一つのシステムで運営の根幹をカバーできます。スマートロックや会計ソフトとの連携も可能です。

- 選ぶメリット: これから開業するホテルにとって、低コストでスピーディーに運営体制を構築できる点が大きな魅力です。操作が直感的で分かりやすいUI(ユーザーインターフェース)を持つサービスが多く、スタッフの教育コストを抑えることにも繋がります。

- 特徴:

参照:株式会社CoreGlobal 公式サイト

サイトコントローラーの例:TEMAIRAZU

サイトコントローラーとは、楽天トラベル、じゃらんnet、Booking.comなど、複数のOTA(Online Travel Agent)に出している客室の在庫や料金を一括で管理・調整できるシステムです。

- サイトコントローラーの重要性:

OTAは強力な集客ツールですが、複数のOTAを利用すると、管理が煩雑になります。例えば、あるOTAで1室予約が入った場合、手動で他のすべてのOTAの在庫を1室減らさなければなりません。この作業を怠ると、同じ部屋に複数の予約が入ってしまう「オーバーブッキング」が発生し、顧客からの信頼を失う原因となります。サイトコントローラーは、この作業を自動化し、オーバーブッキングのリスクを劇的に減らします。 - 主な機能:

- 複数OTAの在庫・料金の一括変更

- 予約情報の自動取り込み(PMSへの連携)

- 手仕舞い(満室設定)の自動化

- サービス例:TEMAIRAZU

TEMAIRAZUシリーズは、ホテル業界で非常に高いシェアを誇る、実績豊富なサイトコントローラーです。- 特徴:

- 圧倒的な連携先: 国内外の主要OTAはもちろん、多くの海外OTAやホールセラー(旅行卸売業者)と連携しており、幅広い販売チャネルを一つの画面で管理できます。

- 安定性と信頼性: 長年の運用実績があり、システムの安定性には定評があります。24時間365日のサポート体制も充実しています。

- グループ管理機能: 複数の施設を運営している場合でも、一元的に管理できる機能を備えています。

- 選ぶメリット: 販売チャネルを最大限に広げつつ、在庫管理の煩雑さから解放されたいホテルにとって、信頼性の高い選択肢となります。機会損失を防ぎ、売上の最大化に貢献します。

- 特徴:

参照:手間いらず株式会社 公式サイト

ブッキングエンジンの例:Direct In

ブッキングエンジン(予約エンジン)とは、ホテルの公式サイトに設置する自社専用の宿泊予約システムのことです。これにより、お客様はOTAを介さず、直接ホテルに予約を入れることができます(ダイレクトブッキング)。

- ブッキングエンジンの重要性:

OTA経由の予約には8〜15%の手数料がかかりますが、自社サイトからの直接予約には手数料がかかりません。したがって、直接予約の比率を高めることは、ホテルの利益率を改善するために極めて重要な戦略です。また、自社で顧客情報を直接管理できるため、リピーター育成のためのマーケティングにも活用しやすくなります。 - 主な機能:

- 宿泊プランの作成・販売

- オンラインでのクレジットカード決済機能

- 多言語・多通貨対応

- 会員機能・ポイントシステム

- デザインのカスタマイズ

- サービス例:Direct In

Direct Inは、デザインの自由度とマーケティング機能の豊富さで評価の高いブッキングエンジンです。- 特徴:

- デザイン性の高さ: ホテルのブランドイメージに合わせて、予約画面のデザインを柔軟にカスタマイズできます。お客様にシームレスなブランド体験を提供できます。

- 豊富な販促機能: 「会員限定価格」「公式サイトが最安値」と表示するベストレート機能、SNSからの予約を促進する機能など、直接予約を増やすための様々な仕掛けが用意されています。

- 分析機能: どのようなお客様が、どの経路から予約しているかなどを分析し、マーケティング戦略の改善に役立てることができます。

- 選ぶメリット: 「脱・OTA依存」を目指し、自社のブランド力で集客していきたいと考えるホテルにとって、強力な武器となります。顧客との直接的な関係を構築し、LTV(顧客生涯価値)を高める基盤を築くことができます。

- 特徴:

参照:ダイナテック株式会社 公式サイト

これらのシステムを戦略的に導入し、使いこなすことが、人手不足時代を乗り越え、競争力のあるホテルを運営していくための鍵となるでしょう。

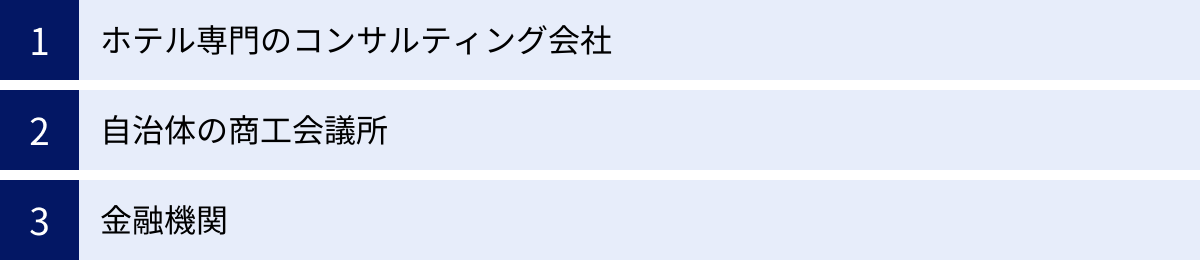

ホテル開業に関する相談先

ホテル開業は、一人ですべてを成し遂げるのが非常に難しいプロジェクトです。事業計画、資金調達、法律、設計、運営ノウハウなど、多岐にわたる専門知識が必要となります。幸い、開業準備の各段階で頼りになる専門家や機関が存在します。行き詰まった時や、客観的なアドバイスが欲しい時に、積極的に活用しましょう。

ホテル専門のコンサルティング会社

ホテル事業に特化したコンサルティング会社は、開業準備の強力なパートナーとなり得ます。

- 提供するサービス:

- 事業計画・コンセプト策定支援: 市場調査や競合分析に基づき、実現可能性の高い事業計画や魅力的なコンセプトの策定をサポートします。金融機関向けの事業計画書の作成支援も行います。

- 資金調達支援: 融資や補助金の申請に関するアドバイスや、金融機関の紹介などを行います。

- 設計・施工会社の選定支援: ホテル建築の実績が豊富な設計事務所や施工会社を紹介・選定する手助けをします。

- 運営準備支援: 備品選定、ITシステム導入、スタッフの採用・研修、オペレーションマニュアルの作成など、開業前の運営準備をトータルでサポートします。

- 開業後の運営支援: 開業後の集客マーケティングや、収益改善、業務効率化に関するコンサルティングを提供するところもあります。

- メリット: 業界特有のノウハウや幅広いネットワークを持っており、時間と手間を大幅に削減できます。また、専門家の客観的な視点が入ることで、計画の精度が高まり、失敗のリスクを低減できます。

- 注意点: 当然ながら、コンサルティングフィーが発生します。費用は、依頼する業務範囲によって大きく異なります。契約前に、サービス内容と費用、そして過去の実績をしっかりと確認し、信頼できるパートナーを見極めることが重要です。

自治体の商工会議所

各市区町村にある商工会議所や商工会は、地域の中小企業や創業者を支援するための公的な団体であり、気軽に相談できる窓口です。

- 提供するサービス:

- 創業相談: 経営指導員などの専門家が、事業計画の立て方や資金繰りなど、創業に関する様々な相談に無料で応じてくれます。

- 制度融資の斡旋: 前述した地方自治体の制度融資の窓口となっている場合が多く、手続きの案内や斡旋を行ってくれます。

- 専門家派遣: 税理士、中小企業診断士、社会保険労務士といった専門家を無料で派遣してくれる制度を設けている場合があります。

- 創業セミナー・勉強会の開催: 創業に必要な知識を学べるセミナーや、異業種の創業者と交流できるイベントなどを開催しています。

- メリット: 無料で利用できるサービスが多い点が最大の魅力です。また、地域の経済動向や、その地域特有の補助金・助成金情報に詳しいため、地域に根差したホテルを開業する際には特に頼りになります。

- 活用法: まずは「これからホテルを開業したい」という段階で一度足を運び、情報収集の場として活用するのがおすすめです。

金融機関

資金調達を行う上で、金融機関との良好な関係構築は不可欠です。融資の相談だけでなく、経営に関するアドバイスをもらえる場合もあります。

- 相談先:

- 日本政策金融公庫: 創業支援に最も積極的な政府系金融機関です。全国に支店があり、創業者向けの相談窓口が設けられています。まずはここから相談を始めるのが定石です。

- 信用金庫・信用組合: 地域密着型の金融機関であり、地元の情報に詳しく、親身に相談に乗ってくれることが多いです。商工会議所と連携していることも多く、制度融資の相談もしやすいでしょう。

- 地方銀行・都市銀行: 事業規模が大きくなる場合は、これらの金融機関も相談先となります。取引実績がないとハードルは高めですが、質の高い事業計画を提示できれば、大きな資金調達の可能性が拓けます。

- 相談のポイント:

金融機関に相談に行く際は、できるだけ具体的に作り込んだ事業計画書を持参することが重要です。「お金を貸してください」という姿勢ではなく、「この事業にはこれだけの将来性があり、貴行にもメリットがあります」ということを論理的に説明するパートナーシップの姿勢で臨みましょう。担当者からの質問や指摘は、事業計画の甘い部分を洗い出す良い機会と捉え、真摯に対応することで信頼関係が生まれます。

これらの相談先をうまく活用することで、一人で抱え込まずに、プロジェクトを客観的かつ戦略的に進めることが可能になります。

まとめ

ホテル開業は、単なるビジネスの立ち上げに留まらず、多くの人々に特別な時間と空間を提供し、地域社会にも貢献できる、非常にやりがいのある挑戦です。しかし、その道のりは決して平坦ではなく、華やかなイメージの裏側には、地道で緻密な準備と、絶え間ない努力が求められます。

本記事では、ホテル開業という壮大なプロジェクトを成功に導くため、業界の現状から具体的な開業ステップ、複雑な資金計画、法的な手続き、そして成功のための要諦まで、網羅的に解説してきました。

最後に、ホテル開業を成功させるために最も重要な要素を改めて確認しましょう。

- 揺るぎない「コンセプト」の確立: 「誰に、どのような価値を提供するのか」という事業の核を明確にすることが、全ての判断の基軸となります。

- 緻密で余裕のある「資金計画」: 初期投資と運転資金を正確に見積もり、不測の事態に備えた予備費を確保することが、事業継続の生命線です。

- データに基づく「市場分析と集客戦略」: 情熱だけでなく、客観的なデータに基づき戦略を立て、オンラインとオフラインの両面から計画的に集客活動を行うことが不可欠です。

- 「人」を大切にする経営: お客様に最高の体験を提供するのは、最終的にはスタッフです。質の高い人材を育成し、彼らが誇りを持って働ける環境を整えることが、リピーターを生み、ホテルを成長させます。

ホテル開業は、大きなリスクを伴いますが、それ以上に大きな可能性を秘めています。インバウンド需要の回復や旅行スタイルの多様化は、ユニークなコンセプトを持つ小規模なホテルにとっても大きなチャンスをもたらしています。

周到な準備と揺るぎない情熱、そして変化に対応する柔軟性があれば、あなたの思い描く理想のホテルを実現することは決して夢物語ではありません。

この記事が、あなたのホテル開業という夢を実現するための一助となれば幸いです。未来のゲストの笑顔を思い描きながら、確かな一歩を踏み出してください。