2024年のホテル業界は、歴史的な円安を背景としたインバウンド需要の急回復という大きな追い風を受け、活況を呈しています。しかしその一方で、深刻な人手不足や運営コストの高騰、オーバーツーリズムといった数多くの課題にも直面しており、まさに変革の時を迎えています。

本記事では、2024年現在のホテル業界を取り巻く最新ニュースから、データに基づいた現状分析、そして今後注目すべきトレンドまでを網羅的に解説します。さらに、業界が抱える課題を乗り越え、持続的な成長を遂げるための成功の鍵を探ります。

この記事を読めば、ホテル業界の「今」と「未来」を深く理解し、次の一手を考えるためのヒントが得られるでしょう。

目次

2024年ホテル業界の主要ニュース・トピックス

2024年のホテル業界は、コロナ禍からの回復というフェーズを越え、新たな成長ステージへと移行しています。ここでは、現在の業界動向を象徴する4つの主要なニュース・トピックスを深掘りし、その背景と今後の影響について考察します。

記録的なインバウンド需要の回復と今後の見通し

2024年のホテル業界を語る上で最も重要なトピックが、記録的なインバウンド(訪日外国人旅行者)需要の回復です。日本政府観光局(JNTO)の発表によると、2024年3月には単月として過去最高となる308万1,600人の訪日外客数を記録し、その後も高い水準で推移しています。(参照:日本政府観光局(JNTO)報道発表資料)この背景には、いくつかの複合的な要因が存在します。

第一に、歴史的な円安が挙げられます。外国人旅行者にとって、日本での滞在費や買い物が自国通貨建てで割安になるため、旅行先としての日本の魅力が格段に高まっています。特に、欧米からの旅行者にとっては、高品質なサービスや食事、文化体験をリーズナブルに楽しめることが大きなインセンティブとなっています。

第二に、航空路線の回復・増便です。コロナ禍で大幅に縮小されていた国際線の運航が、各航空会社の努力によりコロナ禍以前の水準に近づきつつあります。特に、東アジアや東南アジアからの便数は急速に回復しており、個人旅行客(FIT)の増加を力強く後押ししています。

このインバウンド需要の回復は、ホテル業界に直接的な恩恵をもたらしています。都市部のホテルを中心に客室稼働率は高水準で推移し、平均客室単価(ADR)も上昇傾向にあります。これにより、コロナ禍で落ち込んだ収益は大幅に改善されました。

今後の見通しとしては、この活況は当面続くと予測されています。特に、2025年に開催される「大阪・関西万博」は、さらなるインバウンド需要を喚起する起爆剤となることが期待されています。万博開催期間中、国内外から多くの来場者が見込まれるため、関西圏だけでなく、周辺地域や日本の主要観光地への波及効果も大きいでしょう。

ただし、楽観的な見通しだけではありません。これまでインバウンド需要を牽引してきた中国市場の回復ペースは、他の国・地域と比較して緩やかです。団体旅行の本格的な回復にはまだ時間を要すると見られており、今後の動向を注視する必要があります。

また、インバウンド需要の恩恵は、依然として東京、大阪、京都といったゴールデンルートに集中しがちです。今後は、いかにして訪日客を地方へと誘客し、滞在期間を延ばしてもらうかが重要な課題となります。政府や自治体、DMO(観光地域づくり法人)と連携し、地方の魅力を発信し、ユニークな体験コンテンツを造成することが、持続的な成長のための鍵となるでしょう。

新規開業ラッシュと外資系ラグジュアリーホテルの進出

インバウンド需要の回復と並行して、2024年のホテル業界では新規開業ラッシュ、特に外資系ラグジュアリーホテルの進出が顕著になっています。これは、日本の観光市場に対する国内外の投資家の高い期待感の表れと言えます。

コロナ禍で一時的に停滞していたホテル開発プロジェクトが再始動し、2023年から2024年にかけて、都市部を中心に数多くの新しいホテルがオープンしました。中でも目を引くのが、マリオット・インターナショナルの「ブルガリ ホテル 東京」やヒルトンの「ウォルドーフ・アストリア大阪」(2025年開業予定)といった、世界的な最高級ブランドの日本初上陸です。

なぜ今、外資系ラグジュアリーホテルがこぞって日本に進出するのでしょうか。その背景には、インバウンド富裕層市場の拡大があります。前述の円安も相まって、海外の富裕層にとって日本の旅行コストは相対的に低くなっています。彼らは単価の高い宿泊施設やサービスにも積極的に支出し、パーソナライズされた特別な体験を求めています。この旺盛な需要を取り込むべく、グローバルなホテルチェーンが日本市場への投資を加速させているのです。

また、日本の不動産市場が、世界的に見て安定しており、円安によって海外投資家にとって魅力的な投資先となっていることも一因です。

この新規開業ラッシュは、ホテル業界にいくつかの影響を与えます。

ポジティブな面としては、都市の魅力向上や雇用の創出、そして業界全体のサービスレベルの向上が期待できます。世界最高水準のホテルが提供するサービスや運営ノウハウは、日本のホテル業界全体にとって良い刺激となるでしょう。

一方で、競争の激化は避けられません。特に、既存の国内系ラグジュアリーホテルやシティホテルは、これらの強力な競合とどう差別化を図っていくかが問われます。独自のブランド価値を確立し、日本の文化やおもてなしを活かしたユニークな体験を提供できるかが、生き残りのための重要な要素となります。

活発化するホテル業界のM&A動向

市場の回復と再編を背景に、ホテル業界におけるM&A(合併・買収)も活発化しています。その動機や形態は多岐にわたり、業界の構造変化を促す大きな要因となっています。

M&Aが活発化している背景の一つに、コロナ禍からの経営環境の変化があります。コロナ禍で体力が消耗したホテル事業者の中には、事業の選択と集中を進めるために一部施設を売却する動きが見られます。また、オーナーの高齢化に伴う事業承継問題も深刻化しており、M&Aがその解決策として選ばれるケースも増えています。

買い手としては、国内外の投資ファンドが大きな存在感を示しています。彼らは、回復基調にある日本のホテル市場を魅力的な投資対象と捉え、割安になった物件を取得し、リブランドやリノベーションによって価値を向上させた上で再売却する、いわゆる「バリューアッド戦略」を展開しています。

また、大手ホテルチェーンによる中小規模のホテルや旅館の買収も目立ちます。これにより、大手は自社ブランドのポートフォリオを多様化させ、地方の観光地への展開を加速させることができます。一方、買収される側にとっては、大手のブランド力や送客力、運営ノウハウを活用できるというメリットがあります。

異業種からの参入も一つのトレンドです。例えば、不動産会社や鉄道会社などが、自社の事業とのシナジーを期待してホテル事業に乗り出すケースが見られます。

このように、ホテル業界のM&Aは、単なる資本の移動に留まりません。運営ノウハウの移転、ブランドの再構築、そして業界全体の再編を促すダイナミックな動きとして捉える必要があります。今後もこのトレンドは続くと見られ、どの企業がどの地域やセグメントに投資を集中させるかによって、業界の勢力図は大きく変わっていく可能性があります。

オーバーツーリズム問題の顕在化とその対策

インバウンド需要の急回復という明るいニュースの裏側で、オーバーツーリズム(観光公害)の問題が深刻化しています。オーバーツーリズムとは、特定の観光地にキャパシティを超える観光客が集中することで、地域住民の生活や自然環境、観光客自身の満足度にまで悪影響が及ぶ状況を指します。

日本では、特に京都、鎌倉、富士山周辺などの世界的に有名な観光地で問題が顕在化しています。具体的には、以下のような問題が発生しています。

- 交通機関の混雑: バスや電車が観光客で満員になり、地域住民が日常的に利用できなくなる。

- 生活環境の悪化: ゴミのポイ捨て、騒音、私有地への無断立ち入りなどが地域住民のストレスとなっている。

- 観光資源の毀損: 多くの人が押し寄せることで、自然環境や歴史的建造物が傷つけられるリスクが高まる。

- 観光客の満足度低下: 混雑によってゆっくり観光できず、写真撮影もままならない状況は、旅行体験の質を損なう。

この問題に対し、政府や関係自治体も対策に乗り出しています。観光庁は2023年に「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ」を策定し、様々な取り組みを推進しています。

具体的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。

- 観光客の分散化・平準化: 混雑する時間帯や時期を避けるよう情報発信したり、早朝観光や夜間観光(ナイトタイムエコノミー)を推進したりする。また、有名観光地だけでなく、周辺の隠れた魅力を持つエリアへ観光客を誘導する。

- マナー啓発: 多言語での看板設置やデジタルサイネージ、SNSなどを活用し、日本の文化や習慣、守るべきルールを観光客に伝える。

- 需要のコントロール: 一部の観光地では、入場料の導入や価格変動制(ダイナミック・プライシング)、事前予約制の導入などが検討・実施されている。

- 高付加価値化への転換: 安価なツアーで多くの観光客を呼び込むのではなく、質の高い体験を提供し、客単価を上げることで、観光客の総数を抑制しつつ経済効果を維持・向上させることを目指す。

ホテル業界もこの問題と無関係ではありません。ホテルは、地域社会の一員として、オーバーツーリズム対策に積極的に貢献する社会的責任があります。 例えば、宿泊客に対して地域のマナーを伝えたり、混雑を避けた観光ルートを提案したりすることが可能です。また、DMOと連携し、地域の持続可能性を高めるための取り組みに参加することも重要です。オーバーツーリズムは、放置すれば観光地としての魅力を損ない、長期的にはホテル自身のビジネスにも悪影響を及ぼす問題であるという認識を持つ必要があります。

データで見るホテル業界の現状

ニュースやトピックスで触れた業界動向を、より客観的に理解するために、具体的なデータを見ていきましょう。ここでは、ホテル業界の市場規模、客室稼働率、平均客室単価(ADR)といった重要な指標の推移を追い、その数字が何を意味するのかを解説します。

ホテル業界の市場規模の推移

ホテル業界の全体像を把握する上で、市場規模の推移は最も基本的な指標です。日本のホテル業界は、コロナ禍で甚大な影響を受けましたが、その後、力強い回復を見せています。

観光庁が発表している「宿泊旅行統計調査」によると、コロナ禍前の2019年における宿泊業の市場規模(宿泊事業者の年間売上高合計)は、約5兆円規模でした。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う移動制限やインバウンドの蒸発により、2021年にはその半分以下にまで落ち込みました。

そこから、国内旅行需要の回復と、2022年後半からの水際対策緩和をきっかけに、市場は急速に回復軌道に乗ります。そして、2023年には、インバウンド需要の本格的な回復と旅行単価の上昇が後押しとなり、市場規模はコロナ禍前の水準を上回るまでに回復しました。

| 年 | 宿泊業 市場規模(概算) | 主な出来事 |

|---|---|---|

| 2019年 | 約5.2兆円 | コロナ禍前。インバウンド好調。 |

| 2020年 | 約2.8兆円 | 新型コロナウイルス感染拡大。緊急事態宣言。 |

| 2021年 | 約2.5兆円 | 度重なる緊急事態宣言。市場の底。 |

| 2022年 | 約4.0兆円 | GoToトラベル事業(一部)、全国旅行支援開始。水際対策緩和。 |

| 2023年 | 約6.5兆円 | 全国旅行支援、インバウンド本格回復。コロナ5類移行。 |

| 2024年(予測) | さらなる成長 | 記録的なインバウンド需要、円安の継続。 |

| ※市場規模は各種統計データを基にした概算値。 参照:観光庁 宿泊旅行統計調査など |

このV字回復は、単に客数が戻っただけでなく、宿泊単価が上昇したことによる「質の高い回復」であった点が重要です。人手不足やコスト高騰といった課題に対応するためにも、ホテル各社が価格競争から脱却し、付加価値に見合った価格設定へとシフトした結果と言えるでしょう。

今後の見通しとしては、2024年も引き続きインバウンド需要が市場を牽引し、市場規模はさらに拡大すると予測されています。ただし、国内の経済状況や国際情勢、為替の変動など、不確定要素も存在するため、楽観視はできません。持続的な成長のためには、国内旅行需要の安定的な確保と、多様な顧客層の取り込みが不可欠です。

客室稼働率と平均客室単価(ADR)の動向

市場規模を構成する重要な要素が、「客室稼働率(Occupancy Rate)」と「平均客室単価(ADR: Average Daily Rate)」です。この2つの指標は、ホテルの収益性を測る上で欠かせません。

客室稼働率は、「販売した客室数 ÷ 販売可能な総客室数」で算出され、ホテルの人気度や集客力を示します。

ADRは、「総売上 ÷ 販売した客室数」で算出され、客室1室あたりの平均販売価格を示します。

観光庁の「宿泊旅行統計調査」によると、これらの指標も市場規模と同様に劇的な回復を見せています。

全国の宿泊施設の客室稼働率は、コロナ禍で30%台まで落ち込みましたが、2023年には60%を超える水準まで回復しました。特に、インバウンドに人気の高い都市部のホテルでは、80%を超える高い稼働率を記録するところも珍しくありません。

| 指標 | 2019年(コロナ禍前) | 2021年(コロナ禍中) | 2023年(回復期) |

|---|---|---|---|

| 全国延べ宿泊者数 | 5億9,561万人泊 | 3億1,577万人泊 | 5億9,351万人泊 |

| うち日本人 | 4億8,460万人泊 | 3億1,075万人泊 | 4億7,337万人泊 |

| うち外国人 | 1億1,101万人泊 | 502万人泊 | 1億2,014万人泊 |

| 客室稼働率(全体) | 62.5% | 35.1% | 61.3% |

| シティホテル稼働率 | 79.5% | 35.7% | 74.4% |

| ビジネスホテル稼働率 | 73.1% | 42.6% | 71.4% |

| 旅館稼働率 | 37.3% | 23.4% | 39.5% |

| 参照:観光庁 宿泊旅行統計調査(2023年・年間値(確定値)) |

注目すべきは、ADRの動向です。多くのホテルでは、客室稼働率がコロナ禍前の水準に戻るよりも早く、ADRがコロナ禍前を上回るという現象が見られました。これは、いくつかの要因によるものです。

- インバウンド需要の質的変化: 円安を追い風に来日する欧米からの旅行者は、滞在予算が比較的大きく、高単価な客室を選ぶ傾向があります。

- コストプッシュ型の価格転嫁: エネルギー価格や食材費、人件費の高騰分を、宿泊料金に転嫁せざるを得ない状況があります。

- 付加価値戦略へのシフト: 単なる宿泊場所の提供から、ユニークな体験や高品質なサービスを提供する「高付加価値戦略」へシフトするホテルが増え、それが価格に反映されています。

- レベニューマネジメントの高度化: AIなどを活用した需要予測の精度が向上し、需要の高い日にはより戦略的な価格設定が可能になりました。

この「稼働率」と「ADR」の両方を掛け合わせた指標が「RevPAR(Revenue Per Available Room)」です。RevPARは「販売可能な1室あたりの収益」を示し、ホテルの総合的な収益力を測る最も重要な指標とされています。ADRの上昇に伴い、RevPARもコロナ禍前を大きく上回る水準で推移しており、ホテル業界の収益性が大幅に改善されていることを示しています。

ただし、この好調なデータにも地域差や施設タイプによるばらつきが存在します。インバウンドの恩恵を受けやすい都市部のホテルと、国内旅行者中心の地方の旅館とでは、回復のスピードや度合いが異なります。全国平均の好調さに惑わされず、自社が属するエリアやセグメントの動向を正確に把握し、適切な戦略を立てることが求められます。

注目すべきホテル業界の6つの最新トレンド

活況を呈するホテル業界ですが、その内部では大きな地殻変動が起きています。ここでは、今後の業界の方向性を決定づける6つの重要なトレンドを、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。これらの変化に適応できるかどうかが、ホテルの未来を左右します。

① DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速

ホテル業界におけるDXは、もはや単なる業務効率化の手段ではありません。顧客体験の向上と、新たな価値創造を実現するための経営戦略そのものとして位置づけられています。特に「セルフチェックイン」と「AI活用」は、その中核をなすトレンドです。

セルフチェックイン・スマートキーの普及

フロントでの長い待ち時間は、顧客満足度を著しく低下させる要因の一つでした。これを解消するのが、セルフチェックイン機(KIOSK)やスマートフォンアプリを活用したチェックインシステムです。

宿泊客は、事前に送られてくるQRコードをかざしたり、自身のスマートフォンで手続きを済ませたりするだけで、スムーズにチェックインを完了できます。これにより、フロントスタッフは煩雑な事務作業から解放され、より心のこもったおもてなしや、周辺情報の案内といった付加価値の高い業務に集中できるようになります。

さらに、スマートキーとの連携も進んでいます。これは、物理的な鍵の代わりに、スマートフォンやICカードをルームキーとして使用するシステムです。物理キーの受け渡しや紛失のリスクがなくなり、セキュリティが向上します。また、チェックアウトもアプリ上で完結できるため、ゲストはフロントに立ち寄ることなく出発できます。

このトレンドは、顧客に「待たせない」という快適な体験を提供するだけでなく、ホテル側にとっては省人化による人手不足の解消や、生産性向上に直結するという大きなメリットがあります。特に、深夜帯のフロント業務を無人化・省人化できるため、働き方改革にも貢献します。

AIを活用した顧客対応とレベニューマネジメント

AI(人工知能)の活用は、ホテル運営をよりスマートで収益性の高いものへと進化させています。

一つは、AIチャットボットによる顧客対応です。ウェブサイトや宿泊予約サイトに設置されたチャットボットが、24時間365日、顧客からのよくある質問(「チェックイン時間は?」「駐車場はありますか?」など)に自動で回答します。これにより、予約スタッフやフロントスタッフの問い合わせ対応業務が大幅に削減されます。さらに、多言語対応のチャットボットを導入すれば、インバウンド客からの問い合わせにもスムーズに対応可能です。

もう一つの重要な活用領域が、AIによるレベニューマネジメントです。レベニューマネジメントとは、過去の販売実績や予約状況、競合の価格、季節性、地域のイベント情報といった膨大なデータを分析し、需要を予測して客室価格を最適化する手法です。従来は担当者の経験と勘に頼る部分が大きかったこの業務ですが、AIを活用することで、より高精度な需要予測に基づいた、ダイナミック・プライシング(価格変動制)が可能になります。

AIは、人間では気づけないような微細な需要の変動を捉え、収益が最大化される価格をリアルタイムで提案します。これにより、ホテルは販売機会の損失を防ぎ、全体の収益性を向上させることができるのです。

② サステナビリティ・SDGsへの本格的な取り組み

かつては企業のCSR活動の一環と見なされがちだったサステナビリティ(持続可能性)への取り組みは、今やホテルブランドの価値を左右し、顧客から選ばれるための必須条件となりつつあります。特にZ世代やミレニアル世代を中心に、環境や社会に配慮した企業を支持する傾向が強まっています。

フードロス削減とプラスチック製品の削減

ホテル運営において特に課題となるのが、レストランや宴会で発生するフードロスです。ビュッフェ形式のレストランでは、料理の提供量を需要予測に基づいて最適化したり、小分けの皿で提供したりする工夫が見られます。また、調理過程で出る野菜の皮や芯などを活用してスープの出汁にするなど、食材を無駄なく使い切る取り組みも広がっています。

プラスチック製品の削減も重要なテーマです。2022年4月に施行された「プラスチック資源循環促進法」をきっかけに、多くのホテルが客室アメニティの見直しを進めています。歯ブラシ、ヘアブラシ、カミソリなどをフロントでの提供に切り替え、本当に必要な人だけに渡す「オプトイン方式」や、個包装のシャンプー類を廃止し、デザイン性の高いポンプ式のボトルを導入する動きが主流になっています。これにより、プラスチックごみの排出量を大幅に削減できます。

環境に配慮したホテル運営

サステナビリティへの取り組みは、ごみ削減に留まりません。ホテル運営全体で環境負荷を低減する動きが加速しています。

例えば、再生可能エネルギーの導入です。ホテルの屋上に太陽光パネルを設置したり、電力会社からグリーン電力を購入したりする事例が増えています。また、館内の照明をすべてLEDに交換する、エネルギー効率の高い空調設備を導入するといった省エネ対策も基本です。

リネン類の交換についても、連泊客に対して「エコ清掃プログラム」を提案するホテルが一般的になりました。これは、シーツやタオルの交換を毎日行わず、希望するゲストのみ交換するというものです。これにより、洗濯に使用する水や洗剤、エネルギーを節約できます。

さらに、レストランで提供する食材に地産地消を取り入れることも、輸送にかかるCO2を削減する(フードマイレージの削減)と同時に、地域の農業や漁業を支援する社会貢献にも繋がります。こうした取り組みは、単なるコスト削減ではなく、「環境に優しいホテル」という強力なブランドイメージを構築し、顧客の共感を呼ぶストーリーとなるのです。

③ 「体験価値」を重視したパーソナライズ戦略

現代の旅行者は、単に豪華な部屋に泊まること(モノ消費)よりも、そこでしかできない特別な経験をすること(コト消費)に価値を見出すようになっています。このニーズに応えるのが、「体験価値」を重視したパーソナライズ戦略です。

これは、すべての顧客に同じサービスを提供するのではなく、顧客一人ひとりの好みやニーズに合わせてサービスを最適化し、「自分だけの特別な滞在」を演出するアプローチです。

この戦略の基盤となるのが、CRM(顧客関係管理)システムの活用です。過去の宿泊履歴や食事の好み、利用したアクティビティ、記念日といった顧客データを蓄積・分析することで、よりパーソナライズされた提案が可能になります。

例えば、以前ワインを楽しんだ顧客には、ウェルカムドリンクとしておすすめのワインを用意する。記念日で宿泊する顧客には、サプライズで部屋にメッセージカードや小さなケーキを届ける。アクティブな旅行が好きな顧客には、近隣のハイキングコースやサイクリングツアーを提案する。

こうした細やかな配慮は、顧客に「大切にされている」という実感を与え、ロイヤリティを飛躍的に高めます。

また、ホテル内で完結しない、地域と連携したユニークな体験プログラムの造成も重要です。地元の職人と一緒に伝統工芸品を作るワークショップ、農家で収穫体験をしてその場で採れたての野菜を味わうツアー、僧侶の案内で早朝の寺院を拝観する特別なプログラムなど、その土地ならではの文化や自然に深く触れる機会を提供することで、他のホテルにはない圧倒的な差別化を図ることができます。

これからのホテルは、宿泊施設であると同時に、地域の魅力を編集し、ゲストに最高の体験を提供する「デスティネーション・プロデューサー」としての役割が求められています。

④ 心と体の健康を目的としたウェルネスツーリズムの拡大

ストレスの多い現代社会において、旅の目的に「癒し」や「健康増進」を求める人が増えています。こうしたニーズを捉えたのがウェルネスツーリズムです。ウェルネスとは、身体的な健康だけでなく、精神的、社会的に良好な状態を指す概念であり、ウェルネスツーリズムは、旅行を通じて心身の健康を回復・増進させることを目的とします。

この市場は世界的に拡大しており、ホテル業界においても重要な成長分野と認識されています。

ホテルにおけるウェルネスの取り組みは多岐にわたります。

代表的なものが、スパや温泉施設です。トリートメントやマッサージで身体の疲れを癒すだけでなく、瞑想やヨガ、ピラティスといったプログラムを提供し、心の平穏を取り戻す機会を提供します。

食事もウェルネスの重要な要素です。地元のオーガニック食材を使ったヘルシーなメニューや、栄養バランスを考慮した特別食、デトックス効果のあるスムージーなどを提供することで、体の中から健康をサポートします。

さらに、睡眠の質を高めるためのサービスも注目されています。遮光性の高いカーテンや静音設計の客室はもちろんのこと、ゲストが自分の好みに合わせて選べるピローメニュー、リラックス効果のあるアロマ、入眠を促すハーブティーなど、快眠を追求するための様々な工夫が凝らされています。

自然豊かなリゾート地では、森林浴(フォレストセラピー)やビーチヨガ、ハイキングといったアクティビティを通じて、自然との触れ合いの中で心身をリフレッシュするプログラムが人気です。ウェルネスツーリズムは、単価の高い富裕層や健康志向の強い層に響きやすく、客単価の向上と新たな顧客層の開拓に繋がるトレンドです。

⑤ 多様化する宿泊形態(アパートメントホテル・無人ホテルなど)

旅行者のニーズやライフスタイルが多様化する中で、従来のホテルや旅館といった枠組みに収まらない、新しい宿泊形態が次々と登場し、支持を集めています。

その代表格がアパートメントホテル(サービスアパートメント)です。キッチンや洗濯乾燥機、広いリビングスペースを備え、まるで自宅のように暮らせるのが特徴です。家族旅行やグループ旅行、あるいは数週間から数ヶ月にわたる中長期のビジネス出張などで高い人気を誇ります。インバウンド客にとっては、外食だけでなく、スーパーで食材を買って自炊することで、よりローカルな生活を体験し、滞在費を抑えられるというメリットもあります。

もう一つの潮流が、DXの進化によって可能になった無人ホテルです。フロントにスタッフを置かず、予約からチェックイン、チェックアウト、決済まですべてをオンラインやセルフチェックイン機で完結させます。運営コストを大幅に抑えられるため、比較的リーズナブルな価格で宿泊できるのが魅力です。スタッフとの接触を好まないゲストや、シンプルな滞在を求める若い世代から支持されています。

これらの新しい宿泊形態は、既存のホテルにとって脅威であると同時に、新たな事業機会でもあります。従来のホテルが、一部のフロアをアパートメントホテルタイプに改装したり、別館として無人ホテルを運営したりするなど、多様なニーズに対応できるポートフォリオを構築する動きも出てくるでしょう。

⑥ MICE(国際会議・展示会など)需要の再活性化

MICEとは、Meeting(企業等の会議)、Incentive Travel(報奨・研修旅行)、Convention(国際機関・団体、学会等が行う国際会議)、Exhibition/Event(展示会・見本市、イベント)の頭文字をとった造語です。MICEは、一度に多くの人が訪れ、滞在期間が長く、消費額も大きいことから、地域経済への波及効果が非常に大きいとされています。

コロナ禍では、オンライン開催への移行を余儀なくされましたが、アフターコロナの現在、対面でのコミュニケーションやネットワーキングの価値が再認識され、MICE需要は力強く回復しています。

大規模な国際会議や展示会が開催されると、周辺のホテルは多くの宿泊客で潤います。そのため、多くのシティホテルは、MICE需要を取り込むために、大小さまざまな宴会場や会議室を備えています。

最近のトレンドとしては、単に対面に戻るだけでなく、オンライン参加も可能なハイブリッド形式のMICEが増えています。これに対応するため、ホテル側も高速インターネット回線や高品質な音響・映像配信設備、専任のテクニカルスタッフといったハード・ソフト両面での投資が求められます。

また、会議後のレセプションや懇親会、観光ツアー(ポストコンベンションツアー)といった付随的な需要も重要です。その土地ならではの食文化やエンターテインメントを提供し、参加者に特別な体験をしてもらうことが、次のMICE誘致に繋がります。MICEは、平日の稼働率を安定させ、収益基盤を強化する上で、ホテル業界にとって引き続き重要なセグメントであり続けるでしょう。

ホテル業界が直面する4つの深刻な課題

輝かしい回復を遂げているホテル業界ですが、その裏側では構造的かつ深刻な課題が山積しています。これらの課題にどう向き合うかが、今後の持続的な成長を左右する分水嶺となります。ここでは、業界が直面する4つの主要な課題について、その原因と対策を深く掘り下げます。

① 深刻化する人手不足と人材の確保・育成

ホテル業界が抱える最大の課題、それは深刻な人手不足です。帝国データバンクの調査でも、旅館・ホテルは人手不足を感じる企業の割合が特に高い業種として常に上位に挙げられています。この問題は、単に働き手がいないというだけでなく、業界のサービス品質や成長そのものを脅かす深刻なリスクとなっています。

人手不足の背景には、いくつかの根深い原因があります。

第一に、コロナ禍での人材流出です。休業や営業縮小を余儀なくされた結果、多くの従業員が他業種へ転職してしまいました。需要が急回復した現在、一度離れた人材を呼び戻すのは容易ではありません。

第二に、労働環境に対するネガティブなイメージです。長時間労働、不規則なシフト、休日が取りにくい、賃金水準が低いといったイメージが根強く、若者を中心とした新規就労者にとって魅力的な選択肢になりにくい現状があります。

第三に、少子高齢化による労働人口全体の減少という、日本社会全体の構造的な問題も大きく影響しています。

この課題を克服するためには、多角的なアプローチが必要です。

- 待遇改善と働きがい改革: 何よりもまず、賃金水準の引き上げや福利厚生の充実といった基本的な待遇改善が不可欠です。また、長時間労働を是正し、希望休を取得しやすくするなど、ワークライフバランスを重視した職場環境を整備する必要があります。従業員が自身の仕事に誇りを持ち、成長を実感できるような「働きがい」のある職場を作ることが、離職率の低下と定着に繋がります。

- 多様な人材の活用: 正社員だけでなく、時短勤務の主婦(主夫)層、シニア人材、外国人留学生や特定技能を持つ外国人材など、多様なバックグラウンドを持つ人材を積極的に活用する視点が重要です。それぞれの事情に合わせた柔軟な働き方を認めることで、新たな労働力の確保が可能になります。

- DXによる省人化・省力化: 前述のセルフチェックインシステムやAIチャットボット、清掃ロボットといったテクノロジーを導入することで、人間が行う必要のない定型業務を自動化します。これにより、限られた人員を、より付加価値の高い、人間にしかできない「おもてなし」の業務に集中させることができます。

- 人材育成とキャリアパスの明確化: 従業員が将来のキャリアを見通せるよう、明確なキャリアパスと研修制度を整備することが重要です。スキルアップを支援し、個人の成長が会社の成長に繋がることを実感できる環境は、従業員のモチベーションを大いに高めます。また、複数の業務をこなせる「多能工(マルチタスク)」を育成することも、人手不足の中での柔軟な人員配置を可能にします。

人手不足はもはや一過性の問題ではありません。「人はコストではなく、価値創造の源泉である」という認識のもと、長期的な視点で人材に投資し続けることが、ホテルが生き残るための絶対条件です。

② エネルギー・食材などの運営コスト高騰

人手不足と並んでホテル経営を圧迫しているのが、運営コストの急激な高騰です。特に、電気・ガスといったエネルギー価格と、レストランなどで使用する食材費の上昇が深刻な影響を及ぼしています。

このコスト高騰の主な原因は、ウクライナ情勢の長期化による世界的な資源価格の上昇や、歴史的な円安による輸入コストの増大です。ホテルは、24時間365日、空調や照明を稼働させ、大量のお湯を使用するため、エネルギー価格の上昇は運営コストに直接的に跳ね返ってきます。また、食材についても、輸入品はもちろん、飼料や肥料を輸入に頼る国産品も価格が上昇しており、レストランの原価率を押し上げています。

この課題に対して、ホテルは「守り」と「攻め」の両面からの対策を迫られています。

「守り」の対策は、徹底したコスト管理です。

- エネルギーマネジメント: BEMS(ビルエネルギー管理システム)を導入してエネルギー使用量を「見える化」し、無駄を徹底的に排除します。また、館内照明のLED化、高効率な空調設備や給湯器への更新といった省エネ設備への投資も、長期的にはコスト削減に繋がります。

- 仕入れ・調達の工夫: 複数の仕入れ先を比較検討してコストを最適化する、規格外野菜を安価で仕入れてメニューに活用する、地産地消を推進して輸送コストを削減するといった工夫が求められます。

- メニュー構成の見直し: 原価の高い食材への依存度を下げ、シェフの技術やアイデアで価値を高められるようなメニューを開発します。フードロス削減の取り組みも、結果的に原価抑制に繋がります。

「攻め」の対策は、宿泊料金への適切な価格転嫁です。

コストが上昇しているにもかかわらず、価格を据え置けば利益は減少する一方です。重要なのは、コスト上昇分をただ上乗せするのではなく、サービスの付加価値を高めることで、顧客が納得して支払ってくれる価格設定を実現することです。前述した「体験価値」の提供やパーソナライズ戦略は、まさにこの価格転嫁を正当化するための鍵となります。コスト高を、安易な価格競争から脱却し、付加価値競争へとシフトするきっかけと捉えるべきです。

③ 働き方改革と2024年問題への対応

従業員の働きやすい環境を整備する「働き方改革」は、人手不足対策とも密接に関連する重要な経営課題です。特に、時間外労働の上限規制(月45時間、年360時間が原則)の遵守は、労働集約型であるホテル業界にとって大きな挑戦です。

従来の長時間労働に依存したオペレーションでは、この規制を守ることは困難です。業務プロセス全体を見直し、無駄な作業を徹底的に洗い出して効率化する必要があります。例えば、情報共有をスムーズにするための社内SNSやチャットツールの導入、予約管理やシフト作成といった事務作業を自動化するシステムの活用などが有効です。

また、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働にも上限規制が適用された「2024年問題」も、ホテル業界に間接的な影響を及ぼします。物流の停滞や輸送コストの上昇により、リネン類の配送遅延や、食材・備品の仕入れコスト増加といった形で影響が現れる可能性があります。

これに対応するためには、以下のような対策が考えられます。

- 在庫管理の最適化: 欠品リスクを避けるため、従来よりも余裕を持った在庫管理や発注計画が必要になります。

- 地産地消の推進: 地域内で調達できる食材や備品を増やすことで、長距離輸送への依存度を下げ、物流リスクを軽減します。

- サプライヤーとの連携強化: 配送スケジュールの見直しや共同配送の検討など、仕入れ先の物流会社や業者と緊密に連携し、安定供給の維持に努める必要があります。

働き方改革も2024年問題も、従来のやり方を見直し、より生産性の高い、持続可能なオペレーションへと転換することを促す外部からの圧力と捉えることができます。この変化に柔軟に対応できるかどうかが、企業の競争力を左右します。

④ オンライン旅行会社(OTA)への高い依存度

Booking.comやExpedia、楽天トラベル、じゃらんnetといったオンライン旅行会社(OTA)は、今やホテルにとって最大の集客チャネルです。OTAの圧倒的な集客力とマーケティング力は、特に知名度の低い独立系のホテルにとっては欠かせない存在です。

しかし、その一方でOTAへの過度な依存は、多くのホテルにとって経営上のリスクとなっています。最も大きな問題は、10%~15%程度とされる高い販売手数料です。売上の多くが手数料として流出するため、ホテルの利益率を圧迫する大きな要因となっています。

さらに、OTA上では近隣のホテルと価格が横並びで比較されるため、激しい価格競争に巻き込まれやすいというデメリットもあります。これにより、ホテルのブランド価値が毀損され、利益率がさらに低下するという悪循環に陥る危険性があります。

また、OTA経由で予約した顧客の情報は基本的にOTAが保有するため、ホテル側が直接顧客データを蓄積し、リピーター育成に繋げることが難しいという問題もあります。

この「OTA依存」から脱却し、収益性を改善するためには、自社予約比率を高めるための地道な努力が不可欠です。

- 公式サイト予約の魅力向上(ベストレート保証): 「公式サイトからの予約が最もお得である」ことを保証する「ベストレートギャランティ」を明確に打ち出すことが基本です。

- 公式サイト限定特典の提供: レイトチェックアウト、ウェルカムドリンク、館内利用券のプレゼントなど、公式サイト経由の予約でしか得られない特典を用意し、顧客を直接予約へと誘導します。

- CRMの活用とリピーター育成: 一度宿泊した顧客の情報を自社で管理し、メールマガジンやDMで特別なプランを案内するなど、直接的なコミュニケーションを通じて再訪を促します。

- SNSやコンテンツマーケティング: InstagramやFacebookなどでホテルの魅力を発信し、ファンを育成します。ブログ記事などで地域の魅力を紹介することも、検索エンジン経由での直接流入に繋がります。

OTAを完全に排除するのではなく、OTAを新規顧客獲得のための「広告チャネル」と位置づけつつ、一度訪れた顧客をいかにして自社の直接顧客へと転換させていくか。このバランス戦略こそが、持続可能な収益構造を構築する鍵となります。

今後のホテル業界の展望と成功の鍵

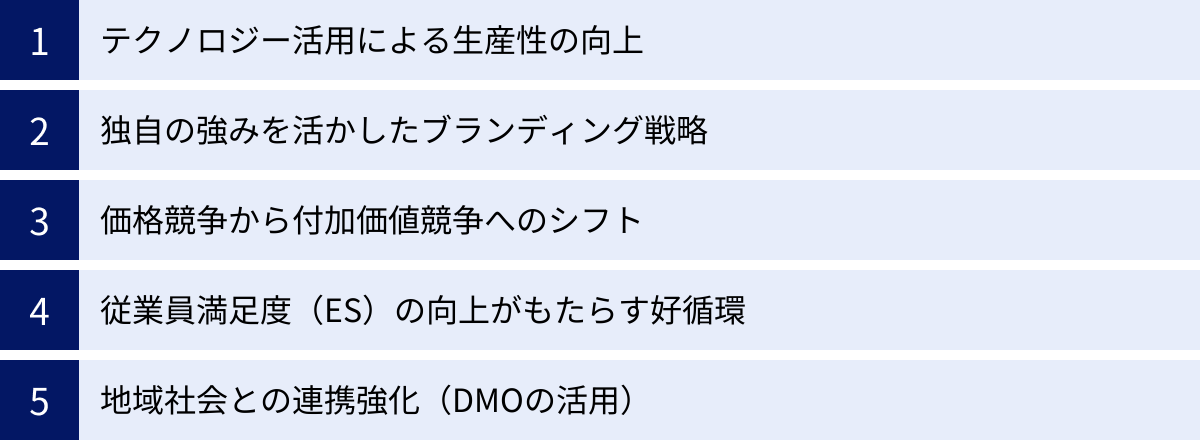

インバウンド回復の追い風と、人手不足やコスト高騰といった逆風が交錯する中、今後のホテル業界で成功を収めるためには、変化に対応し、新たな価値を創造する戦略が不可欠です。ここでは、未来を見据えた5つの成功の鍵を提言します。

テクノロジー活用による生産性の向上

これまでも述べてきた通り、テクノロジーの活用は避けて通れない道です。しかし、その目的は単なるコスト削減や省人化に留まりません。テクノロジーを駆使して定型業務を自動化し、それによって創出された時間と人的リソースを、人間にしかできない高付加価値なサービス、すなわち「おもてなし」に再投資することが本質的な目標です。

例えば、セルフチェックインシステムを導入することで、フロントスタッフは事務作業から解放され、到着したゲストの表情を読み取り、旅の目的や気分に合わせたパーソナルな会話や提案をする時間を持つことができます。AIによるレベニューマネジメントが収益を最大化する一方で、マーケティング担当者はそのデータを用いて、より顧客の心に響くプロモーション企画を立案できます。

重要なのは、テクノロジーを「人間の仕事を奪うもの」ではなく、「人間の能力を拡張し、より創造的な仕事に集中させてくれるパートナー」として捉える視点です。生産性の向上と顧客体験の向上を同時に実現する、スマートなテクノロジー活用こそが、競争優位の源泉となります。

独自の強みを活かしたブランディング戦略

外資系ラグジュアリーホテルの進出や新規開業ラッシュにより、ホテル間の競争はますます激化しています。このような環境下で、価格だけで競争していては、消耗戦に陥るだけです。生き残るためには、「なぜ、お客様は他のホテルではなく、私たちのホテルを選ぶのか」という問いに対する明確な答え、すなわち強力なブランドを構築する必要があります。

ブランディングとは、単にロゴや内装をおしゃれにすることではありません。「自分たちは何者で、誰に、どのような独自の価値を提供するのか」というコンセプトを明確に定義し、施設、サービス、食事、スタッフの言動といった顧客とのあらゆる接点で、そのコンセプトを一貫して体現していく活動です。

例えば、「地元の文化と深く繋がるホテル」というコンセプトなら、館内に地元の工芸品を飾り、地元の食材を使った料理を提供し、スタッフが地域の歴史や文化を生き生きと語れることが重要です。

「究極のリラクゼーションを提供するホテル」であれば、最高品質の寝具やスパ施設はもちろん、照明や香り、音響に至るまで、五感に訴える癒しの空間を徹底的に追求する必要があります。

自社の立地、歴史、規模、得意分野といった「独自の強み」を深く理解し、それをターゲット顧客の心に響くストーリーとして語ること。これが、記憶に残り、指名されるホテルになるための王道です。

価格競争から付加価値競争へのシフト

運営コストが高騰する中、収益性を確保し、事業を継続していくためには、安易な価格競争から脱却し、「付加価値」で選ばれるホテルへと転換しなければなりません。これは、単に宿泊料金を値上げすることではありません。顧客が「この価格を支払う価値がある」と納得できるだけの、あるいは価格以上の満足感を得られるだけの体験を提供することが大前提です。

付加価値の源泉はさまざまです。

- 体験価値: そのホテルでしかできないユニークなアクティビティや文化体験。

- パーソナライズ: 顧客一人ひとりに寄り添った、きめ細やかなサービス。

- デザイン・空間価値: 心地よく、非日常を感じられる洗練された空間デザイン。

- 食の価値: そこでしか味わえない、記憶に残る料理や飲み物。

- コミュニティ価値: 他の宿泊客や地域の人々と交流できる場や機会。

これらの付加価値を創造し、高めていくことで、ホテルは価格以外の土俵で戦うことができます。「安いから選ばれる」のではなく、「高くても泊まりたい」と思われる存在になることが、これからのホテル経営の目指すべき姿です。このシフトは、収益性の改善だけでなく、従業員の誇りや仕事のやりがいにも繋がり、好循環を生み出します。

従業員満足度(ES)の向上がもたらす好循環

「サービス・プロフィット・チェーン」という経営理論があります。これは、「従業員満足度(ES)の向上が、サービス品質の向上を通じて顧客満足度(CS)を高め、それが企業の収益性や成長に繋がる」という考え方です。ホテルのようなサービス業において、この理論は極めて重要です。

どんなに素晴らしい施設やシステムがあっても、最終的なサービス品質を決めるのは、現場で働く従業員一人ひとりです。従業員が自社の理念に共感し、仕事に誇りと情熱を持ち、心からの笑顔でゲストに接することができれば、そのポジティブなエネルギーは必ずゲストに伝わります。

そのためには、企業がまず従業員を大切にし、満足度を高める努力をすることが不可欠です。具体的には、公正な評価と適切な報酬、働きやすい労働環境の整備、キャリアアップの機会提供、経営陣とのオープンなコミュニケーションなどが挙げられます。

従業員が「このホテルで働けて幸せだ」と感じることができれば、彼らは自発的に最高のサービスを提供しようと努力します。その結果、ゲストは感動し、リピーターとなり、良い口コミを広めてくれます。この「ES→CS→業績向上」という好循環を創り出すことこそ、人手不足時代における最も確実で持続可能な成長戦略と言えるでしょう。

地域社会との連携強化(DMOの活用)

これからのホテルは、もはや単独で存在する「点」ではなく、地域という「面」の一部として、その魅力を高めていく役割を担う必要があります。ホテルが繁栄するためには、そのホテルが立地する地域自体が、旅行者にとって魅力的でなければならないからです。

そこで重要になるのが、DMO(Destination Management/Marketing Organization)との連携です。DMOとは、地域の観光関連事業者(ホテル、交通機関、飲食店、土産物店など)や自治体と連携し、科学的アプローチに基づいて観光地域全体のマネジメントやマーケティングを行う組織です。

DMOと連携することで、ホテルは以下のようなメリットを得られます。

- 地域の魅力的な観光コンテンツの共同開発: ホテル単独では難しい、地域資源(自然、文化、歴史、食など)を活かした体験プログラムをDMOと共同で開発・販売できます。

- 効果的なプロモーション: DMOが実施する地域全体のプロモーション活動に参加することで、自社の露出機会を増やすことができます。

- データに基づいた戦略立案: DMOが収集・分析する地域の観光データを活用し、より効果的なマーケティング戦略を立てることができます。

- オーバーツーリズムなど地域課題への共同対応: 地域共通の課題に対し、他の事業者や自治体と一体となって取り組むことができます。

ホテルが地域に貢献し、地域がホテルの価値を高める。このような共存共栄の関係を築くことが、デスティネーション(目的地)としての競争力を高め、ひいてはホテル自身の持続的な成長に繋がるのです。

ホテル業務の効率化に役立つツール

厳しい競争環境と深刻な人手不足に対応するためには、テクノロジーの活用が不可欠です。ここでは、ホテルの収益性向上と業務効率化に直結する「レベニューマネジメントシステム」と「セルフチェックインシステム」について、代表的なツールをいくつか紹介します。

※各ツールの情報は、各社公式サイトを参照して作成しています。(2024年6月時点)

おすすめのレベニューマネジメントシステム3選

レベニューマネジメントシステムは、AIによる需要予測を基に、客室の販売価格を最適化し、収益の最大化を支援するツールです。

| ツール名 | 特徴 | こんなホテルにおすすめ |

|---|---|---|

| メトロエンジン | 業界最大級のビッグデータを活用した高精度なAI需要予測。競合の価格や口コミ、航空券の予約状況まで分析可能。 | データに基づいた精緻な価格戦略を追求したいホテル。競合分析を重視するホテル。 |

| MagicPrice | シンプルで直感的な操作性。導入・運用のハードルが低い。推奨価格の自動反映機能で手間を削減。 | 初めてレベニューマネジメントシステムを導入するホテル。専任担当者がいない中小規模のホテル。 |

| PROPERA | 大手ホテルチェーンから旅館まで幅広い導入実績。自社予約サイトや各種OTAとの連携がスムーズ。 | 複数の販売チャネルを効率的に管理したいホテル。既存システムとの連携を重視するホテル。 |

① メトロエンジン

メトロエンジンは、ホテルや旅館、民泊など様々な宿泊施設で利用されているレベニューマネジメントツールです。最大の強みは、AIが膨大なビッグデータを分析し、高精度な需要予測を行う点にあります。過去の自社データだけでなく、周辺の競合施設の料金や販売状況、航空券の予約データ、地域のイベント情報、さらには天候予測まで、あらゆるデータを統合的に分析し、最適な推奨価格を算出します。詳細なレポート機能も充実しており、データに基づいた戦略的な意思決定を力強くサポートします。(参照:メトロエンジン株式会社 公式サイト)

② MagicPrice

MagicPriceは、「かんたん、シンプル」をコンセプトに開発されたレベニューマネジメントツールです。複雑な機能を削ぎ落とし、誰にでも直感的に使えるシンプルなインターフェースが特徴です。AIが算出した推奨価格を、ボタン一つで各種OTAやサイトコントローラーに自動で反映させることができるため、日々の価格調整にかかる手間と時間を大幅に削減できます。専門知識を持つレベニューマネージャーがいない中小規模のホテルや、まずは手軽に始めてみたいという施設に最適なツールと言えるでしょう。(参照:株式会社空 公式サイト)

③ PROPERA

PROPERAは、ホテル・旅館の収益最大化を支援するクラウドサービスです。レベニューマネジメント機能に加え、自社予約エンジンやWEBサイト制作も提供しており、トータルでの収益改善をサポートします。特に、各種サイトコントローラーやPMS(宿泊管理システム)との連携がスムーズで、複数の販売チャネルの料金を一元管理できる点が強みです。長年の実績に裏打ちされたサポート体制も充実しており、導入後も安心して運用を続けられます。(参照:株式会社グリーン・システム 公式サイト)

おすすめのセルフチェックインシステム3選

セルフチェックインシステムは、フロント業務を効率化し、ゲストの待ち時間を削減するツールです。非対面・非接触での対応を実現し、顧客満足度と生産性の両方を高めます。

| ツール名 | 特徴 | こんなホテルにおすすめ |

|---|---|---|

| KEYVOX | スマートロック連携に強み。チェックインから決済、鍵の発行までを完全自動化。多機能で拡張性が高い。 | 無人・省人化運営を本格的に目指すホテル。スマートロックを導入済み、または導入予定のホテル。 |

| maneKEY(マネキー) | 専用端末の設置が不要で、タブレットとWebカメラで導入可能。初期費用を抑えられる。 | スモールスタートでセルフチェックインを導入したいホテル。初期投資を抑えたい宿泊施設。 |

| minpakuIN | 4ヶ国語対応。パスポート情報の読取り・データ化が可能。インバウンド対応に強い。 | 外国人宿泊客の比率が高いホテル。インバウンド向けのサービスを強化したい宿泊施設。 |

① KEYVOX

KEYVOXは、スマートロックと連携することで、予約からチェックイン、決済、スマートキーの発行まで、一連のプロセスを完全に自動化できるプラットフォームです。ゲストは自身のスマートフォンで全ての手続きを完結でき、ホテル側はフロント業務を大幅に削減できます。無人ホテルやアパートメントホテルの運営に特に強みを持ち、PMS機能や予約管理機能も統合されているため、これ一つで施設運営の根幹を支えることが可能です。拡張性が高く、施設の規模や運用形態に合わせて柔軟にカスタマイズできます。(参照:KEYVOX JAPAN株式会社 公式サイト)

② maneKEY(マネキー)

maneKEYは、専用のKIOSK端末を必要とせず、市販のタブレット端末とWebカメラだけで導入できる手軽さが魅力のセルフチェックインシステムです。これにより、初期導入コストを大幅に抑えることができます。宿泊者名簿のデジタル化や、事前決済機能にも対応しており、フロント業務の効率化に貢献します。シンプルな操作性で、スタッフもゲストも迷わず使えるため、スムーズな導入が可能です。「まずはセルフチェックインを試してみたい」と考える施設にとって、有力な選択肢となるでしょう。(参照:株式会社ユニクエスト 公式サイト)

③ minpakuIN

minpakuINは、その名の通り民泊運営からスタートしたノウハウを活かし、特にインバウンド対応に強みを持つセルフチェックインシステムです。日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語に対応し、外国人ゲストもスムーズに手続きを進めることができます。AI-OCR技術により、パスポート情報をスキャンして自動でデータ化する機能は、旅館業法で定められた本人確認業務の負担を大きく軽減します。インバウンド需要の取り込みを強化したいホテルや、多様な国籍のゲストを迎える施設に最適です。(参照:株式会社ポート 公式サイト)

まとめ:変化に対応し、新たな価値を創造するホテル業界

2024年のホテル業界は、記録的なインバウンド需要の回復という大きな追い風を受け、活気に満ち溢れています。客室稼働率や平均客室単価(ADR)は力強く上昇し、市場全体が拡大フェーズにあることは間違いありません。

しかしその一方で、その輝かしい光の裏には、深刻な人手不足、運営コストの高騰、オーバーツーリズム、OTAへの高い依存度といった根深い課題が存在します。この大きな変化の波の中で、ただ待っているだけでは、いずれ淘汰されてしまうでしょう。

今後のホテル業界で持続的な成長を遂げるための鍵は、本記事で解説してきたトレンドと課題の中にあります。

- DXによる徹底した生産性向上と、顧客体験の向上を両立させること。

- 価格競争から脱却し、独自の強みを活かしたブランディングと「体験価値」の提供で、付加価値競争へとシフトすること。

- 従業員満足度(ES)を全ての基本に置き、働きがいのある職場を作ることで、最高のサービスが生まれる好循環を創り出すこと。

- ホテル単体ではなく、地域社会の一員としてDMOなどと連携し、デスティネーション全体の魅力を高めていくこと。

これからのホテルに求められるのは、単なる宿泊施設としての機能ではありません。テクノロジーを賢く活用し、地域の魅力を編集し、ゲスト一人ひとりに寄り添った忘れられない体験を提供する「価値創造拠点」としての役割です。

変化は常に、挑戦と機会を同時にもたらします。この記事が、ホテル業界の未来を担う皆様にとって、現状を乗り越え、新たな価値を創造するための一助となれば幸いです。