旅行業界への就職やキャリアアップ、さらには独立開業まで、幅広い可能性を拓く国家資格「旅行業務取扱管理者」。この資格は、旅行の安全と公正な取引を守るために不可欠な存在として、法律でその設置が義務付けられています。

この記事では、旅行業務取扱管理者という資格の基本的な役割から、3つの種類ごとの業務範囲の違い、具体的な仕事内容、そして資格取得のメリットまでを網羅的に解説します。さらに、試験の概要や難易度、合格率、効果的な勉強法、資格取得後のキャリアパスについても詳しく掘り下げていきます。

旅行業界に興味がある方、キャリアチェンジを考えている方、そして専門的な知識を身につけて自分の可能性を広げたいと考えているすべての方にとって、この記事が旅行業務取扱管理者という資格への理解を深め、次の一歩を踏み出すための羅針盤となることを目指します。

目次

旅行業務取扱管理者とは

旅行業務取扱管理者とは、一体どのような資格なのでしょうか。その名称から「旅行会社の責任者」というイメージを持つかもしれませんが、その役割は多岐にわたり、旅行業界において極めて重要な位置を占めています。ここでは、この資格の法的根拠と、具体的な役割について詳しく解説します。

旅行会社の営業所に1人以上配置が義務付けられている国家資格

旅行業務取扱管理者の最も重要な特徴は、旅行業法という法律に基づき、旅行会社の営業所ごとに最低1名以上の配置が義務付けられている国家資格である点です。この法律は、旅行者の安全を確保し、公正な旅行取引を実現することを目的としています。

なぜ、このような配置義務があるのでしょうか。それは、旅行という商品が、交通機関や宿泊施設、観光地の情報など、多岐にわたる要素で構成される無形のサービスであり、専門的な知識を持たない一般の消費者にとっては、その内容や価格の妥当性を判断するのが難しいからです。また、旅行中には予期せぬトラブルや事故が発生する可能性もゼロではありません。

このような背景から、国は旅行業を営む事業者に対して、専門的な知識と能力を持つ責任者を置くことを義務付けました。それが「旅行業務取扱管理者」です。具体的には、旅行業法第11条の2において、「旅行業者は、その営業所ごとに、一人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならない」と定められています。さらに、従業員数が10名以上の大規模な営業所では、2名以上の選任が必要です。(参照:e-Gov法令検索 旅行業法)

この規定により、旅行業務取扱管理者は単なる社内役職ではなく、法律によってその存在と役割が保証された公的な資格となっています。もし、この資格を持つ者が営業所にいなければ、その事業者は旅行業を営むことができません。これは、医師がいなければ病院が診療できないのと同じように、旅行業界における根幹をなすルールです。

この資格は、旅行会社が提供するサービスが法的に適切であり、旅行者の利益が守られていることを証明する「お墨付き」のような役割を担っています。顧客は、旅行業務取扱管理者がいる営業所を選ぶことで、安心して旅行の相談や申し込みができるのです。

【よくある質問】

Q. すべての旅行会社に必ずいるのですか?

A. はい、その通りです。旅行業の登録を受けているすべての事業者は、国内旅行のみを扱う会社であれ、海外旅行も扱う大手旅行会社であれ、あるいは特定の地域に特化した小規模な会社であれ、営業所ごとに必ず旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。このルールに例外はありません。

旅行プランの管理や監督を行う責任者

法律で配置が義務付けられている旅行業務取扱管理者は、具体的にどのような業務を担うのでしょうか。その中心的な役割は、旅行に関する計画の作成、契約内容の確認、そして旅行が安全かつ円滑に実施されるための管理・監督業務です。いわば、旅行業務全体の「品質管理者」であり「安全管理者」と言えます。

主な職務は、以下の4つに大別されます。

- 旅行に関する計画の作成・変更に関する事項:企画された旅行商品が、法令や旅行業約款(旅行会社と顧客との間の契約ルールを定めたもの)に違反していないか、無理な行程になっていないかなどをチェックします。

- 旅行者への取引条件の説明に関する事項:旅行代金や取消料、サービス内容など、契約に関する重要事項が顧客に正しく、かつ分かりやすく説明されているかを監督します。

- 契約書面の交付に関する事項:旅行契約が成立した際に、法律で定められた項目をすべて記載した書面(契約書面)が、間違いなく顧客に交付されているかを確認します。

- その他、旅行業務の適正な遂行のための管理・監督:広告が過大でないか、苦情に対して誠実に対応しているか、旅程管理主任者(添乗員)への適切な指示が行われているかなど、営業所における業務全般を監督します。

例えば、ある旅行会社が「絶景!弾丸ヨーロッパ5日間」というツアーを企画したとします。旅行業務取扱管理者は、その企画書を見て、移動時間が長すぎて観光時間がほとんど取れないような無理なスケジュールになっていないか、航空券やホテルの手配は確実か、表示されている料金に燃油サーチャージなどが含まれているかといった点を厳しくチェックします。

また、カウンターでスタッフが顧客にツアーの説明をする際も、取消料の規定など、顧客にとって不利益になりうる情報もしっかりと伝えるよう指導します。万が一、旅行先でフライトが欠航するなどのトラブルが発生した際には、現地スタッフや添乗員と連携し、代替便の手配や宿泊先の確保など、顧客が不利益を被らないよう迅速に対応する責任も担います。

このように、旅行業務取扱管理者は、旅行の企画段階から終了まで、あらゆるプロセスに関与し、法律と専門知識に基づいて業務全体を監督する、極めて責任の重い役割を担っているのです。

旅行業務取扱管理者の3つの種類と業務範囲の違い

旅行業務取扱管理者と一言で言っても、実はその資格は「国内」「総合」「地域限定」の3種類に分かれています。これらの資格は、取り扱うことができる旅行業務の範囲によって明確に区別されており、それぞれに異なる役割と専門性が求められます。自分のキャリアプランや興味の対象に合わせて、どの資格を目指すかを考えることが重要です。

ここでは、3つの資格それぞれの特徴と業務範囲の違いを、比較しながら詳しく解説します。

| 資格の種類 | 取り扱える業務範囲 | 主な対象者やキャリアパス | 試験の主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 国内旅行業務取扱管理者 | 日本国内の旅行業務全般 | 国内旅行専門の旅行会社、旅館・ホテル、バス会社、キャリアの第一歩として | 海外旅行実務がなく、総合に比べて学習範囲が狭い |

| 総合旅行業務取扱管理者 | 国内旅行および海外旅行の業務全般 | 大手旅行会社、海外旅行を扱う部署、インバウンド事業、キャリアアップ | 海外旅行実務(国際航空運賃、英語など)が加わり、難易度が最も高い |

| 地域限定旅行業務取扱管理者 | 特定の限定された地域内での旅行業務 | 地域の観光協会、DMO、着地型観光での独立開業、地域おこし協力隊 | 試験範囲が限定された地域内に絞られるが、法規・約款は必須 |

① 国内旅行業務取扱管理者

国内旅行業務取扱管理者は、その名の通り、日本国内の旅行業務のみを取り扱うことができる資格です。海外旅行に関する業務(例:海外パッケージツアーの企画・販売、国際航空券の手配など)は行えませんが、国内のパッケージツアー、団体旅行、宿泊券や交通機関のチケット販売など、国内旅行に関するあらゆる業務の管理・監督が可能です。

この資格は、3種類の中では最も受験者数が多く、旅行業界への第一歩として取得を目指す人が多いのが特徴です。試験科目に「海外旅行実務」が含まれないため、総合旅行業務取扱管理者に比べて学習範囲が限定されており、比較的取得しやすいとされています。

国内旅行業務取扱管理者が活躍するフィールドは非常に広いです。全国展開する大手旅行会社の国内旅行部門はもちろん、特定の地域やテーマに特化した中小の旅行会社、あるいはバス会社や鉄道会社、旅館・ホテルなどが運営する旅行部門でも、この資格を持つ人材は不可欠です。近年では、訪日外国人観光客(インバウンド)向けの国内ツアーを企画・販売する会社も増えており、そうした場面でも専門知識を活かすことができます。

まずは国内旅行のプロフェッショナルを目指したい方、旅行業界でのキャリアをスタートさせたい方にとって、最適な資格と言えるでしょう。また、この資格を取得した後に、ステップアップとして総合旅行業務取扱管理者を目指すというキャリアパスも一般的です。

② 総合旅行業務取扱管理者

総合旅行業務取扱管理者は、国内旅行に加えて海外旅行も含む、すべての旅行業務を取り扱うことができる最上位の資格です。この資格を持っていれば、日本から海外へのパッケージツアーの企画・販売、海外から日本へのインバウンド旅行の手配、国際航空券の発券業務など、文字通り「総合的」な旅行業務の管理・監督が可能になります。

海外旅行を取り扱うためには、パスポートやビザに関する知識(出入国関係法令)、国際航空運賃の複雑な計算ルール、現地の観光情報、さらには英語読解能力など、国内旅行とは比較にならないほど広範で専門的な知識が要求されます。そのため、試験の難易度も3種類の中で最も高く、合格率は例年10%台から20%台前半で推移する難関資格です。(参照:観光庁 報道・広報)

この資格は、特に大手旅行会社や、海外旅行を主力商品とする旅行会社で働く上で、非常に強力な武器となります。管理職への昇進や、海外ツアーの企画部門、海外支店への赴任といったキャリアパスを目指すのであれば、必須の資格と言っても過言ではありません。資格手当も国内旅行業務取扱管理者より高く設定されていることが一般的で、待遇面でも優遇される傾向にあります。

また、グローバル化が進む現代において、インバウンド(訪日外国人旅行)事業の重要性はますます高まっています。海外のエージェントとのやり取りや、外国人観光客向けのツアー造成など、国際的なビジネスシーンで活躍したいと考える人にとって、総合旅行業務取扱管理者の資格は、その能力を証明する最高の証となるでしょう。

③ 地域限定旅行業務取扱管理者

地域限定旅行業務取扱管理者は、2013年の旅行業法改正によって新設された、比較的新しい資格です。この資格は、事業者の営業所が所在する市町村、およびそれに隣接する市町村、あるいは観光庁長官が定める特定の地域内に限定して、旅行業務を取り扱うことができます。

この資格が創設された背景には、いわゆる「着地型観光」の推進があります。着地型観光とは、旅行先の地域が主体となって、その土地ならではの体験や交流プログラムを企画・提供する新しい観光の形です。例えば、「農家で収穫体験と郷土料理を楽しむツアー」や「地元の職人から伝統工芸を学ぶワークショップ」などがこれにあたります。

従来の旅行会社が企画する「発地型観光」とは異なり、地域に根差した魅力を発掘し、商品化するためには、その地域を熟知した人材が必要です。そこで、全国一律の知識を問う「国内」や「総合」とは別に、特定のエリアに特化した旅行業務を担う専門家を育成するために、この資格が生まれました。

試験内容は、旅行業法や約款といった基本的な部分は国内旅行業務取扱管理者と共通ですが、旅行実務(地理や観光資源)に関する出題範囲が、資格取得後に業務を行う地域に限定されるのが大きな特徴です。

この資格は、UターンやIターンで地元に戻り、地域の魅力を活かした観光ビジネスで独立・起業したいと考えている人に最適です。また、地域の観光協会やDMO(Destination Management/Marketing Organization)、まちづくり会社などで、地域振興に貢献したいという人にもぴったりの資格と言えるでしょう。大規模な事業ではなく、小規模でも地域に密着したユニークな旅行サービスを提供したいというニーズに応えるための資格です。

旅行業務取扱管理者の主な仕事内容

旅行業務取扱管理者の資格は、法律で設置が義務付けられているだけでなく、その職務内容も多岐にわたります。単に旅行プランにハンコを押すだけの仕事ではありません。旅行という商品が企画され、顧客の手に渡り、そして無事に終了するまでの一連の流れすべてに責任を持つ、まさに旅行業務の司令塔です。ここでは、その具体的な仕事内容を4つの側面に分けて詳しく見ていきましょう。

旅行商品の企画・販売

旅行会社の収益の源泉となるのが、魅力的な旅行商品です。旅行業務取扱管理者は、この商品企画の段階から深く関与し、その内容が法令や約款に準拠しているか、そして旅行者にとって安全で価値のあるものかを監督する重要な役割を担います。

例えば、企画担当者が「秘境の温泉とグルメを満喫する3日間のバスツアー」を立案したとします。管理者はその企画書を受け取り、以下のような点をチェックします。

- 適法性の確認:旅行業法で定められている標識の掲示や、誇大広告になっていないかなどを確認します。例えば、「絶対に見られる!」といった断定的な表現は避け、「見られるチャンス!」のように修正を指示することがあります。

- 安全性の確認:バスの移動時間は道路交通法に準拠しているか、宿泊施設は消防法などの基準を満たしているか、行程に無理はないかなどを精査します。長時間の連続運転や、悪天候時に危険が予測されるルートなどが含まれていれば、計画の見直しを求めます。

- 契約内容の明確化:旅行代金に含まれるもの(宿泊費、交通費、食事代など)と、含まれないもの(個人的な飲食費、施設の入場料など)が明確に区別され、パンフレットやウェブサイトに分かりやすく表示されているかを確認します。

- 手配の確実性:企画内容に基づいて、宿泊施設や交通機関、食事場所などの予約が確実に行われているか、その手配状況を監督します。人気シーズンであれば、予約が取れないリスクも考慮し、代替案の準備を指示することもあります。

このように、クリエイティブな企画担当者のアイデアを、法律と安全というフィルターを通して、顧客が安心して購入できる「商品」へと昇華させるのが、管理者の重要な仕事です。単なるチェック役ではなく、より良い商品にするためのアドバイザーとしての側面も持ち合わせています。

旅行契約に関する事務

旅行は、顧客と旅行会社との間の「契約」に基づいて成立します。この契約手続きが適正に行われるよう監督するのも、旅行業務取扱管理者の中心的な業務です。特に、旅行業法で定められた書面の管理と、顧客への説明責任の履行は、消費者保護の観点から極めて重要です。

管理者が監督する主な事務作業は以下の通りです。

- 取引条件説明書面の確認:顧客が契約を申し込む前に、旅行代金、日程、利用する交通・宿泊機関、取消料の規定など、契約の重要事項を記載した「取引条件説明書面」を渡し、内容を説明するようスタッフに徹底させます。この説明が不十分だと、後のトラブルの原因となります。

- 契約書面の作成・交付の監督:契約が成立したら、遅滞なく「契約書面」を顧客に交付しなければなりません。管理者は、この書面に法律で定められた全ての事項が漏れなく記載されているか、内容に誤りがないかをチェックする体制を構築し、監督します。

- 最終的な旅程を記載した書面(最終旅程表)の管理:旅行開始前には、集合時間・場所や、利用する便名、宿泊先の連絡先などを記載した最終的な確定書面を交付します。この書面が期日までに確実に顧客の元に届くよう管理します。

- 変更・取消に伴う手続きの監督:顧客からの変更やキャンセルの申し出があった場合、旅行業約款に基づいて正確に取消料を算出し、返金処理を行うよう指導します。また、天災などで旅行会社側から催行中止を決定する際の判断や、顧客への通知手続きも監督します。

これらの事務作業は、一見地味に見えるかもしれませんが、旅行者との信頼関係を築き、法的なトラブルを未然に防ぐための生命線です。管理者は、これらの業務が正確かつ迅速に行われるためのマニュアルを作成したり、スタッフへの研修を行ったりすることで、営業所全体のコンプライアンス(法令遵守)レベルを維持・向上させる責任を負っています。

旅行の相談・手配

旅行業務取扱管理者は、自身が直接カウンターに立って接客する機会は役職によって異なりますが、営業所全体の接客品質や手配業務の正確性を監督する立場にあります。資格取得で得た専門知識は、顧客からの高度な相談に応えたり、複雑な手配業務を円滑に進めたりする上で大きな力となります。

例えば、顧客から「子どもがアレルギー持ちなので、食事に配慮してくれる旅館を探してほしい」といった専門的な相談があった場合、スタッフだけで対応が難しい時には、管理者がアドバイスをしたり、直接宿泊施設と交渉したりすることがあります。

また、総合旅行業務取扱管理者であれば、世界一周航空券のような複雑なルールの航空券の手配や、複数の国を周遊する旅行プランニングにおいて、その知識を最大限に活かすことができます。運賃計算や各国の出入国条件など、専門知識がなければ対応できないような相談に対して、的確な情報を提供することで、顧客からの信頼を獲得します。

このように、管理者は営業所の「知恵袋」として、スタッフをサポートし、顧客満足度の高いサービスを提供するための最後の砦としての役割を果たします。

旅程の管理・監督

旅行商品が販売され、契約手続きが完了しても、管理者の仕事は終わりません。むしろ、旅行者が実際に出発してから無事に帰着するまでの「旅程」が、計画通りに安全に実施されるよう管理・監督することこそ、最も重要な責務の一つです。

特に、添乗員が同行する団体旅行などでは、旅程管理主任者(添乗員)への適切な指示が不可欠です。

- 出発前の指示:管理者は添乗員に対し、参加者リスト、詳細な旅程、緊急連絡先、注意事項などをまとめた指示書を渡し、打ち合わせを行います。アレルギーを持つ参加者の情報や、特別な配慮が必要な顧客についての情報を確実に共有します。

- 旅行中の連携:旅行中に天候不良で行程変更が必要になったり、参加者が体調を崩したりといった不測の事態が発生した場合、添乗員はまず営業所の管理者に連絡し、指示を仰ぎます。管理者は、現地の状況を的確に把握し、代替案の検討、関係各所への連絡など、後方支援の司令塔として機能します。例えば、台風で飛行機が欠航した際には、代替の交通手段(新幹線など)や、延泊が必要な場合の宿泊施設の手配を迅速に行います。

- 苦情への対応:旅行中に顧客から寄せられた苦情や要望について、添乗員からの報告を受け、その場で解決できることであれば適切な対応を指示します。解決が難しい問題であれば、帰着後に誠意をもって対応するための準備を行います。

このように、旅行業務取扱管理者は、営業所のデスクにいながらも、常に進行中のすべての旅行に気を配り、旅行者の安全と満足を確保するために、見えないところで全体を支えているのです。

旅行業務取扱管理者の資格を取得するメリット

旅行業務取扱管理者の資格は、取得までに相応の学習時間と努力が必要ですが、それに見合うだけの大きなメリットがあります。旅行業界でのキャリアを考える上で、この資格はあなたの可能性を大きく広げる強力なパスポートとなります。ここでは、資格取得がもたらす4つの具体的なメリットについて解説します。

旅行業界への就職・転職に有利になる

旅行業務取扱管理者の資格は、旅行業界への就職や転職において、極めて強力なアピールポイントとなります。その最大の理由は、前述の通り、旅行業法によって営業所ごとに資格者の配置が義務付けられているためです。

つまり、旅行会社は事業を継続・拡大する上で、常に一定数の資格者を確保し続けなければなりません。この「設置義務」があるおかげで、旅行業務取扱管理者の求人は景気の動向に左右されにくく、安定した需要が見込めます。これは、他の多くの民間資格にはない、国家資格ならではの大きな強みです。

特に、業界未経験者が旅行業界への転職を目指す場合、そのハードルは決して低くありません。しかし、旅行業務取扱管理者の資格を持っていれば、「旅行業界で働きたい」という熱意を客観的に証明できます。さらに、旅行業法や約款、運賃計算といった専門知識を既に有している即戦力候補として、採用担当者から高く評価されるでしょう。面接の場でも、単なる「旅行好き」で終わらない、専門性に基づいた志望動機を語ることができます。

例えば、求人情報サイトで「旅行会社」と検索すると、多くの募集要項に「旅行業務取扱管理者資格保有者歓迎」や「有資格者優遇」といった文言が見られます。中には「資格取得支援制度あり」という企業もありますが、既に入社時点で資格を持っている応募者の方が、選考で有利になることは間違いありません。

特に、国内・海外の両方を扱える総合旅行業務取扱管理者の資格は希少価値が高く、大手旅行会社やグローバルな事業を展開する企業への就職・転職を目指す際には、決定的なアドバンテージとなり得ます。

資格手当や昇進などキャリアアップにつながる

資格取得のメリットは、就職・転職時だけではありません。既に入社している会社においても、資格手当の支給や、昇進・昇格といったキャリアアップに直結します。

多くの旅行会社では、資格保有者に対して「資格手当」を支給する制度を設けています。金額は企業や資格の種類によって異なりますが、一般的に月額5,000円~15,000円程度が相場です。これは年収に換算すると6万円~18万円のアップとなり、給与面での直接的なメリットと言えます。総合旅行業務取扱管理者の場合は、国内よりも手当が高額に設定されていることがほとんどです。

さらに重要なのが、昇進・昇格への影響です。旅行業務取扱管理者は、営業所の「管理者」すなわち責任者です。そのため、将来的に営業所長や支店長といった管理職を目指す上で、この資格は必須の要件となっている企業が少なくありません。資格がなければ、どれだけ営業成績が優秀でも、一定以上の役職には就けないというケースも珍しくないのです。

資格を取得することで、会社から「将来の管理職候補」として認識され、重要なプロジェクトを任されたり、リーダー的な役割を期待されたりする機会が増えるでしょう。そこでの実績が評価されれば、より早いスピードでのキャリアアップが期待できます。知識を活かして、カウンターセールスからツアーの企画・造成部門や、法人営業部門、マーケティング部門など、より専門性の高い部署へ異動する道も開けます。

このように、旅行業務取扱管理者の資格は、目先の収入アップだけでなく、長期的な視点でのキャリア形成において、極めて重要な役割を果たすのです。

独立開業の道も開ける

旅行業界での経験を積んだ後、「自分の理想の旅行会社を作りたい」と考えたとき、旅行業務取扱管理者の資格は独立開業のための必須アイテムとなります。旅行業を始めるためには、観光庁長官または都道府県知事への「旅行業登録」が必要ですが、その登録要件の一つに「営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任すること」が含まれているからです。

つまり、自分自身がこの資格を持っていなければ、資格保有者を雇用しない限り、旅行会社を設立することはできません。自分で資格を持っていれば、余計な人件費をかけずにスモールスタートが可能です。

独立開業の形は様々です。

- テーマ特化型:自分の趣味や専門性を活かし、「登山専門」「鉄道ファン向け」「アニメ聖地巡礼」など、特定のテーマに特化したニッチな旅行会社を立ち上げる。

- 地域密着型:「地域限定旅行業務取扱管理者」の資格を活かし、地元ならではの魅力を掘り起こす「着地型観光」専門の会社を設立する。

- オーダーメイド専門:富裕層や特定のニーズを持つ顧客を対象に、完全オーダーメイドの旅行プランニングを手掛ける。

インターネットの普及により、大規模な店舗を構えなくても、ウェブサイトやSNSを活用して集客し、ビジネスを展開することが容易になりました。自分の情熱とアイデアを形にし、一国一城の主としてビジネスを動かしていく。旅行業務取扱管理者の資格は、そんな夢を実現するための扉を開く鍵となるのです。

旅行に関する専門知識が身につく

資格取得のプロセスそのものにも大きなメリットがあります。それは、旅行に関する体系的で専門的な知識を深く学べることです。

試験勉強を通じて、以下のような幅広い知識が身につきます。

- 法律・約款:旅行業法や旅行業約款など、旅行者の権利を守り、公正な取引を行うためのルール。

- 交通機関:JRの運賃・料金計算、国内・国際航空運賃のルール、フェリーや貸切バスに関する知識。

- 宿泊:旅館やホテルの約款、手配に関する実務。

- 地理・観光資源:国内および海外の主要な観光地、世界遺産、気候、文化、歴史。

- 出入国実務(総合のみ):旅券法、関税法、検疫法といった法令や、ビザに関する知識。

- 語学(総合のみ):海外旅行実務で必要となる英語の読解力。

これらの知識は、もちろん仕事で直接役立ちますが、それだけではありません。プライベートで旅行する際にも、より深く、よりお得に旅行を楽しむための知恵となります。例えば、JRのきっぷのルールを理解していれば、複雑な経路でも最適な買い方が分かります。海外旅行では、現地の文化や歴史を知っていることで、観光地の見え方がまったく変わってくるでしょう。

「好き」を「専門性」に高めることができる。これも、旅行業務取扱管理者資格の大きな魅力の一つです。

旅行業務取扱管理者に向いている人の特徴

旅行業務取扱管理者は、旅行業界で重要な役割を担うやりがいのある仕事ですが、誰もが向いているわけではありません。この仕事には、特有のスキルや資質が求められます。ここでは、どのような人がこの資格と仕事に向いているのか、その特徴を3つのポイントに絞って解説します。自分自身の適性を考える上での参考にしてみてください。

旅行が好きな人

これは最も基本的で、かつ最も重要な資質と言えるでしょう。純粋に旅行が好きで、地理や文化、乗り物などに強い興味関心を持っていることが、この仕事を目指す上での大きな原動力となります。

試験勉強の範囲は、法律や約款といった無機質な内容から、国内外の観光地理、JRや航空機の運賃計算まで、非常に広範です。旅行への興味がなければ、この膨大な知識を学ぶモチベーションを維持するのは難しいかもしれません。逆に、普段から時刻表を眺めるのが好きだったり、地図を見ながら旅行の計画を立てるのが得意だったりする人にとっては、学習自体が楽しみになる部分も多いはずです。例えば、「この観光地はあの映画のロケ地だな」「この運賃ルールを使えば、こんなルートも組めるのか」といった発見が、学習の苦労を和らげてくれます。

また、実務においても、旅行好きであることは大きな強みになります。自身の豊富な旅行経験は、顧客に旅行プランを提案する際の説得力を増します。パンフレットに載っている情報だけでなく、「私が行ったときは、このレストランの夕日が最高でしたよ」「現地の人は、お土産にこれをよく買っていました」といった実体験に基づいたアドバイスは、顧客の心を掴み、信頼関係を築く上で非常に有効です。

さらに、新しいデスティネーション(旅行先)や観光トレンド、航空会社の新しいサービスなど、業界の動向は常に変化しています。旅行への尽きない探求心があれば、こうした最新情報を自発的に収集し、知識をアップデートし続けることができるでしょう。この仕事は、「好き」を仕事にしたい、そしてその「好き」を専門知識へと高めていきたいと考える人にとって、まさに天職と言えます。

責任感が強く計画性がある人

旅行業務取扱管理者は、華やかなイメージとは裏腹に、極めて地道で責任の重い仕事です。その核となるのは、旅行者の安全と財産を守り、契約を誠実に履行するという強い責任感です。

旅行は、多くの人にとって非日常の楽しみなイベントですが、そこには常にリスクが伴います。天候の急変、交通機関の遅延・欠航、盗難、病気や怪我など、予期せぬトラブルは起こり得ます。そうした万が一の事態に備え、事前にあらゆる可能性を想定し、対策を講じておくのが管理者の役割です。小さな確認ミスが、旅行全体の失敗や、場合によっては重大な事故につながりかねません。そのため、「これくらい大丈夫だろう」という安易な妥協を許さず、細部にまで目を配り、一つ一つの業務を正確に遂行する緻密さが求められます。

また、計画性も不可欠なスキルです。旅行商品を造成する際には、移動時間、観光時間、食事時間などを綿密に計算し、無理のない最適なスケジュールを組み立てる能力が必要です。複数の手配(航空券、ホテル、バス、ガイドなど)を同時並行で進めることも多く、タスクの優先順位をつけ、期日までに漏れなく完了させる段取り力が問われます。

クレーム対応など、精神的なプレッシャーがかかる場面も少なくありません。そうした状況でも、感情的にならずに冷静に事実を確認し、法令や約款に基づいて論理的に問題を解決していく姿勢が重要です。何事も人任せにせず、最後までやり遂げる粘り強さと誠実さを持つ人は、旅行業務取扱管理者として顧客や同僚から厚い信頼を得ることができるでしょう。

コミュニケーション能力が高い人

旅行業務取扱管理者の仕事は、デスクで黙々と書類をチェックするだけではありません。むしろ、社内外の様々な人と円滑に連携し、物事を調整していく高度なコミュニケーション能力が常に求められます。

まず、社内でのコミュニケーションが重要です。営業所のスタッフ(カウンター担当者、手配担当者など)に対して、法令や社内ルールを遵守するよう、分かりやすく指導・監督しなければなりません。時には、ミスを指摘したり、改善を求めたりする必要もあります。その際、高圧的な態度ではなく、相手の立場を理解し、納得感のある伝え方をすることで、チーム全体の士気を高め、円滑な職場環境を築くことができます。

次に、顧客とのコミュニケーションです。特に、契約内容の説明やトラブル対応の場面では、専門的な内容を一般の顧客にも理解できるよう、平易な言葉で丁寧に説明する能力が求められます。顧客の不安や不満に寄り添い、真摯に耳を傾ける傾聴力も不可欠です。

そして、取引先とのコミュニケーションも頻繁に発生します。航空会社、ホテル、バス会社、現地のランドオペレーター(手配会社)など、多くの関係者と協力して一つの旅行を作り上げていきます。料金や条件の交渉、急な変更依頼、トラブル発生時の連携など、日々の業務は交渉と調整の連続です。相手の事情を尊重しつつも、自社の顧客の利益を守るために、粘り強く交渉する力が求められます。

このように、立場や状況の異なる様々な相手と、的確かつ円滑な意思疎通を図れる能力は、旅行業務取扱管理者にとって不可欠なスキルです。人と接することが好きで、チームで何かを成し遂げることに喜びを感じる人にとって、非常にやりがいのある仕事と言えるでしょう。

旅行業務取扱管理者の年収・給料の目安

旅行業務取扱管理者の資格取得を検討する上で、年収や給料がどのくらいになるのかは、非常に関心の高いポイントでしょう。ただし、これは勤務先の企業規模、役職、本人の経験年数、勤務地、そして保有する資格の種類(国内か総合か)によって大きく変動するため、一概に「いくら」と断言することは難しいのが実情です。

ここでは、一般的な傾向や目安について解説します。

まず、旅行業界全体の給与水準として、他の業界と比較して特別に高いわけではない、という点は認識しておく必要があります。しかし、その中で旅行業務取扱管理者の資格は、収入を向上させるための重要な要素であることは間違いありません。

一般的な旅行会社の正社員の場合、年収の目安は300万円~500万円程度がボリュームゾーンとされています。新卒や若手のうちは300万円台からスタートし、経験を積んで中堅クラスになると400万円台、そして営業所長などの管理職に就くことで500万円以上を目指していく、というキャリアパスが一般的です。

この金額に、資格手当が上乗せされます。前述の通り、資格手当の相場は国内旅行業務取扱管理者で月額5,000円~10,000円、総合旅行業務取扱管理者で月額10,000円~15,000円程度です。これは基本給とは別に支給されるため、年収ベースで6万円から18万円程度の差がつくことになります。

年収を大きく左右するのは、やはり勤務先の企業規模と役職です。中小の旅行会社よりも、JTBやHISといった大手旅行会社の方が、給与水準や福利厚生は充実している傾向にあります。そして、最も収入アップにつながるのは管理職への昇進です。営業所長や支店長、本社の部長クラスになれば、年収600万円~800万円、あるいはそれ以上を目指すことも可能です。そして、その管理職への道を開くために、旅行業務取扱管理者の資格が極めて重要になるのです。

また、総合旅行業務取扱管理者の資格を活かして、海外旅行部門やインバウンド事業、法人向けの特殊な旅行(視察旅行、報奨旅行など)を手掛ける部署で専門性を高めていくことも、高い収入を得るための一つの方法です。これらの分野は利益率が高いことが多く、個人の成果がインセンティブ(報奨金)として給与に反映されやすいケースもあります。

独立開業した場合は、収入は完全に自分自身の経営手腕次第となります。成功すれば年収1,000万円以上を稼ぐことも夢ではありませんが、一方で事業が軌道に乗るまでは会社員時代より収入が下がるリスクも伴います。

まとめると、旅行業務取扱管理者の資格は、取得しただけですぐに高年収が約束されるものではありません。しかし、安定した求人需要の確保、資格手当による着実な収入アップ、そして何よりも将来的な管理職への道を開き、高年収を目指すための不可欠なステップとなる、価値の高い資格であると言えるでしょう。

旅行業務取扱管理者試験の概要

旅行業務取扱管理者試験の合格を目指すには、まず敵を知ることから始めなければなりません。ここでは、受験資格から試験科目、合格基準に至るまで、試験の全体像を詳しく解説します。最新の情報は変更される可能性があるため、受験を申し込む際には必ず日本旅行業協会(JATA)や全国旅行業協会(ANTA)の公式サイトで最終確認を行ってください。

受験資格

旅行業務取扱管理者試験の大きな魅力の一つは、その門戸の広さです。

学歴、年齢、性別、国籍、そして実務経験といった受験資格の制限は一切ありません。

つまり、高校生でも大学生でも、まったく異なる業界で働いている社会人でも、定年退職後の方でも、誰でも挑戦することができます。「旅行業界で働きたい」という意欲さえあれば、平等にチャンスが与えられている国家資格です。

試験日程と申込期間

試験は、資格の種類によって年に1回、以下の時期に実施されるのが通例です。

- 国内旅行業務取扱管理者:例年 9月上旬の日曜日に試験が実施されます。申込期間は、5月下旬から7月上旬頃までです。

- 総合旅行業務取扱管理者:例年 10月上旬の日曜日に試験が実施されます。申込期間は、7月上旬から8月上旬頃までです。

- 地域限定旅行業務取扱管理者:国内旅行業務取扱管理者と同日(例年9月上旬の日曜日)に実施されます。申込期間も同様に5月下旬から7月上旬頃までです。

申込方法は、原則としてインターネット出願または郵送出願となります。申込期間は1ヶ月強と比較的短いため、受験を決めたら早めに準備を進め、受付開始後すぐに申し込むことをおすすめします。

試験科目

試験はすべてマークシート方式で行われます。記述式の問題はありません。

試験科目は資格の種類によって異なりますが、大きく分けて「法令」「約款」「旅行実務」の3つの分野から出題されます。

| 試験科目 | 国内旅行業務取扱管理者 | 総合旅行業務取扱管理者 | 地域限定旅行業務取扱管理者 |

|---|---|---|---|

| ① 旅行業法及びこれに基づく命令 | ○ | ○ | ○ |

| ② 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 | ○ | ○ | ○ |

| ③ 国内旅行実務 (JR運賃・料金、国内航空運賃、貸切バス、フェリー、国内地理など) |

○ | ○ | ○ (※業務対象地域に限定) |

| ④ 海外旅行実務 (国際航空運賃、出入国法令・実務、海外地理、英語など) |

× | ○ | × |

ポイントは、最上位資格である総合旅行業務取扱管理者試験では、国内旅行実務と海外旅行実務の両方が出題されるという点です。特に「海外旅行実務」は、国際航空運賃の複雑な計算や、旅券法・関税法といった法令、さらには英語の長文読解など、専門性が高く、学習に多くの時間を要する難関科目です。

一方、地域限定旅行業務取扱管理者の「国内旅行実務」は、出題範囲が自身が選択した業務対象地域に関連するものに限定されるため、学習の負担は軽減されます。

受験手数料

2024年度の試験における受験手数料は以下の通りです。

- 国内旅行業務取扱管理者:5,800円

- 総合旅行業務取扱管理者:6,500円

- 地域限定旅行業務取扱管理者:5,800円

これは、全科目を受験する場合の金額です。後述する科目免除制度を利用する場合、手数料が異なることがあります。

(参照:観光庁ウェブサイト、日本旅行業協会ウェブサイト)

合格基準

合格基準は非常に明確です。

原則として、各試験科目で満点の60%以上を得点することが合格の条件です。

ここで最も注意すべきなのが、「足切り」制度の存在です。これは、たとえ合計点が全体の60%を超えていたとしても、1科目でも60%未満の科目があれば、その時点で不合格となる制度です。

例えば、総合旅行業務取扱管理者試験で、「旅行業法」が90点、「約款」が80点、「海外旅行実務」が70点と高得点を取ったとしても、「国内旅行実務」が55点(60%未満)だった場合、合計点は合格ラインを大きく超えていても不合格となってしまいます。

したがって、合格のためには、特定の得意科目を伸ばすだけでなく、すべての科目でまんべんなく得点できる、バランスの取れた学習が不可欠です。苦手科目を作らないことが、合格への最短ルートと言えるでしょう。

科目免除制度について

旅行業務取扱管理者試験には、特定の条件を満たすことで、一部の試験科目が免除される制度があります。これをうまく活用することで、学習の負担を大幅に軽減できます。

主な免除制度は以下の通りです。

- 前年度の試験で一部科目に合格した場合

- 国内または総合試験で、一部の科目だけが合格基準(60%以上)に達した場合、申請すれば翌年度の試験に限り、その合格した科目が免除されます。例えば、総合試験で「国内旅行実務」だけ落としてしまった場合、翌年は「国内旅行実務」のみを受験すればよいことになります。

- 資格保有による科目免除

- 国内旅行業務取扱管理者または地域限定旅行業務取扱管理者の資格を持っている人が、総合旅行業務取扱管理者試験を受験する場合、「旅行業法」と「国内旅行実務」の2科目が免除されます。これにより、学習を「約款」と最難関の「海外旅行実務」に集中させることができます。まず国内を取得してから総合にステップアップする、という学習プランが有効なのはこのためです。

- 研修修了による科目免除

- 旅行会社などで実務経験がある人を対象に、国が指定する研修機関が実施する「旅行業務取扱管理者研修」を修了することで、一部科目が免除される制度があります。研修修了後に行われる修了テストに合格する必要があります。

これらの免除制度は、自動的に適用されるわけではなく、受験申込時に自己申告で申請する必要があります。自分がどの免除制度の対象になるのかを事前にしっかり確認し、戦略的に試験に臨むことが重要です。

【種類別】試験の難易度と合格率

旅行業務取扱管理者試験の難易度は、資格の種類によって大きく異なります。ここでは、過去の合格率データを基に、それぞれの試験がどのくらいの難しさなのかを客観的に見ていきましょう。自分の現在の知識レベルや学習にかけられる時間を考慮し、どの資格から挑戦するかを決める際の参考にしてください。

(合格率の数値は、観光庁の報道発表資料などを基にした近年の傾向です)

国内旅行業務取扱管理者の難易度と合格率

国内旅行業務取扱管理者の合格率は、例年30%台から40%台前半で推移しており、国家資格の中では比較的高い水準にあります。2023年度の試験では、合格率は40.0%でした。(参照:日本旅行業協会 令和5年度国内旅行業務取扱管理者試験結果)

この数字だけを見ると「簡単なのでは?」と思うかもしれませんが、決して油断はできません。受験者の3人に1人から2人程度しか合格できない試験であり、しっかりとした対策が不可欠です。

難易度を押し上げている主な要因は、「旅行業法・約款」の暗記と「国内旅行実務」におけるJR運賃・料金計算です。特にJRの運賃計算は、営業キロの計算、特急料金、グリーン料金、各種割引制度など、覚えるべきルールが非常に多く、複雑です。ここで苦手意識を持つ受験生は少なくありません。また、国内地理も、温泉地や国立公園、世界遺産など、出題範囲が広く、付け焼き刃の知識では対応が難しい問題が出題されます。

とはいえ、出題範囲は「国内」に限定されており、奇をてらった問題は少ない傾向にあります。市販のテキストと過去問題集を使って、計画的に学習を進めれば、未経験者や初学者でも十分に一発合格を狙える難易度と言えるでしょう。旅行業界への第一歩として、まず挑戦するには最適な資格です。

総合旅行業務取扱管理者の難易度と合格率

総合旅行業務取扱管理者の合格率は、例年10%台から20%台前半で推移しており、国内旅行業務取扱管理者とは一線を画す難関資格です。2023年度の試験では、合格率は23.8%でしたが、年度によっては10%台前半まで落ち込むこともあります。(参照:日本旅行業協会 令和5年度総合旅行業務取扱管理者試験結果)

難易度が格段に上がる最大の理由は、「海外旅行実務」という科目が加わることです。この科目は、以下の3つの要素で構成されており、それぞれが高い専門性を要求されます。

- 国際航空運賃計算:IATA(国際航空運送協会)が定める複雑な運賃規則を理解し、旅程に応じた正しい運賃を計算する能力が問われます。専門用語が多く、計算プロセスも難解なため、多くの受験生が苦戦する最難関パートです。

- 出入国関係法令・実務:旅券法、関税法、検疫法などの法律知識や、時差計算、主要都市の空港コード(3レターコード)の暗記など、覚えるべきことが膨大にあります。

- 英語:海外の観光案内やホテルの規約文などを題材とした長文読解問題が出題されます。旅行関連の専門用語が含まれるため、単なる英語力だけでなく、文脈を理解する読解力が必要です。

もちろん、総合試験では「国内旅行実務」も出題範囲に含まれます。つまり、国内試験の範囲を完璧にマスターした上で、さらに広範で難解な海外の知識を上乗せしなければならないのです。

このため、合格するためには相応の学習時間の確保と、効率的な学習戦略が不可欠となります。法律系の国家資格である行政書士(合格率10%前後)や、不動産系の人気資格である宅地建物取引士(合格率15%~17%程度)などと比較しても、遜色のない難易度と言えるでしょう。

地域限定旅行業務取扱管理者の難易度と合格率

地域限定旅行業務取扱管理者の合格率は、例年20%台から30%台で推移していますが、受験者数が少ないため、年による変動が大きいのが特徴です。

試験の構成としては、旅行業法・約款は国内試験と共通であり、しっかりとした学習が必要です。一方、「国内旅行実務」の出題範囲が、自分が選択した特定の地域(例:北海道限定、沖縄県限定など)に絞られるため、学習の負担は国内試験よりも軽減されます。全国のJR運賃や観光地理を網羅的に覚える必要がなく、自分が関心のある地域、あるいはこれから事業を行いたい地域に特化して深く学べばよいのです。

この点から、難易度は「総合」よりはるかに易しく、「国内」と比べてもやや易しい、あるいは同程度と位置づけられます。しかし、合格率が示すように、決して簡単な試験ではありません。受験者には、その地域での観光事業を本気で考えている人が多く、学習意欲が高い層が中心である可能性も考慮すべきでしょう。

特定の地域での観光振興や、着地型観光での独立開業という明確な目標がある人にとっては、最も効率的で実践的な資格と言えます。

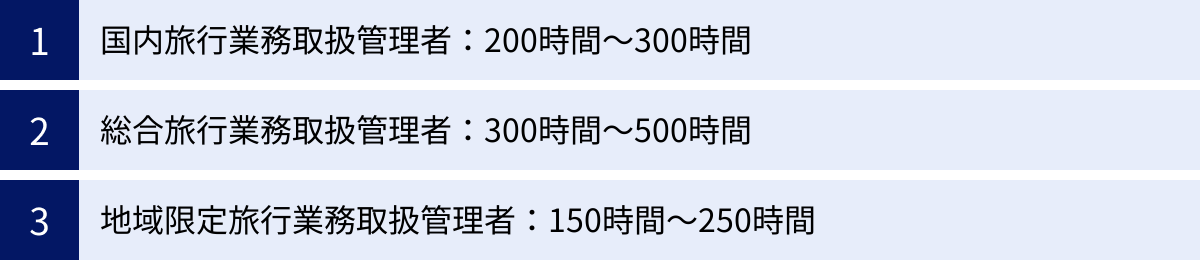

合格に必要な勉強時間の目安

旅行業務取扱管理者試験の合格を目指す上で、どれくらいの勉強時間を確保すればよいのかは、学習計画を立てる際の重要な指標となります。もちろん、これは個人の基礎知識(地理が得意か、法律の学習経験があるかなど)や、学習効率によって大きく変わるため、あくまで一般的な目安として参考にしてください。

一般的に、合格までに必要とされる勉強時間は以下の通りです。

- 国内旅行業務取扱管理者:200時間 ~ 300時間

- 総合旅行業務取扱管理者:300時間 ~ 500時間

- 地域限定旅行業務取扱管理者:150時間 ~ 250時間

総合旅行業務取扱管理者の勉強時間は、国内の知識があることを前提としています。もし、旅行業界の知識が全くない初学者が、いきなり総合試験に挑戦する場合は、500時間以上の学習が必要になる可能性もあります。

この勉強時間を、具体的な学習期間に落とし込んでみましょう。

例えば、国内旅行業務取扱管理者を目指す社会人が、平日に1時間、休日に3時間ずつ勉強するとします。1週間の勉強時間は「1時間×5日 + 3時間×2日 = 11時間」です。

合格に必要な250時間を確保するためには、「250時間 ÷ 11時間/週 ≒ 22.7週」、つまり約5~6ヶ月の学習期間が必要という計算になります。試験が9月上旬なので、春先(3月か4月)には学習をスタートさせるのが理想的なスケジュールです。

次に、総合旅行業務取扱管理者を目指す場合を考えてみましょう。必要な勉強時間を400時間と仮定し、同じペース(週11時間)で学習を進めると、「400時間 ÷ 11時間/週 ≒ 36.4週」、つまり約8~9ヶ月かかります。10月上旬の試験から逆算すると、年明け早々には学習を開始しないと間に合わない計算です。

重要なのは、総勉強時間だけでなく、その密度と継続性です。試験直前に慌てて詰め込むのではなく、毎日少しずつでもコツコツと学習を続けることが、記憶の定着にはるかに効果的です。

また、この目安時間はあくまでインプット(テキストを読む)とアウトプット(問題を解く)をバランスよく行った場合のものです。テキストを読んでいるだけでは知識は定着しません。過去問演習に多くの時間を割くことを前提に、余裕を持った学習計画を立てることを強くおすすめします。

旅行業務取扱管理者試験に合格するための勉強法

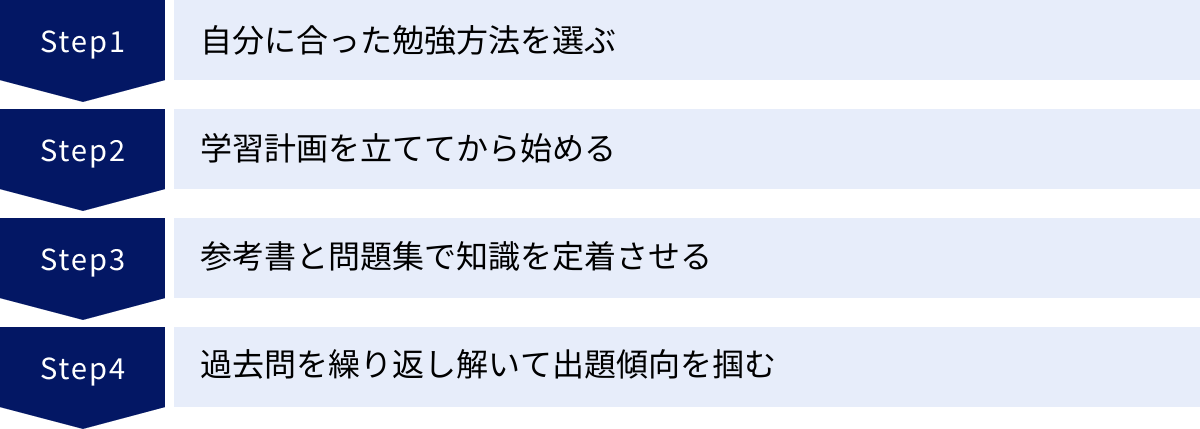

難関の国家資格である旅行業務取扱管理者試験に合格するためには、やみくもに勉強するのではなく、戦略的かつ効率的なアプローチが不可欠です。ここでは、合格を勝ち取るための具体的な勉強法を、4つのステップに分けて解説します。

自分に合った勉強方法を選ぶ

まず最初に決めるべきは、「どのようにして学ぶか」という学習スタイルです。これには大きく分けて「独学」「通信講座」「予備校・資格スクール」の3つの選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。自分の性格、予算、生活スタイルに最も合った方法を選びましょう。

独学

独学は、市販の参考書や問題集を自分で購入し、自力で学習を進める方法です。

- メリット:最大のメリットは費用の安さです。数冊のテキスト代(1万円前後)だけで済むため、コストを最小限に抑えられます。また、自分の好きな時間に好きな場所で学習できるため、マイペースに進めたい人には最適です。

- デメリット:強い自己管理能力とモチベーションの維持が求められます。学習計画の立案から進捗管理まで、すべて自分で行う必要があります。疑問点が生じても質問する相手がいないため、解決に時間がかかったり、挫折の原因になったりすることもあります。また、法改正などの最新情報を自分で収集しなければならない手間もあります。

- 向いている人:費用をかけたくない学生、自己管理が得意な人、ある程度基礎知識がある人。

通信講座

通信講座は、資格予備校などが提供する教材(テキスト、動画講義など)を使い、在宅で学習を進める方法です。

- メリット:独学と予備校の「良いとこ取り」と言えるスタイルです。専門家が監修した質の高い教材で、合格に必要な知識を効率的に学べます。動画講義はスマホやタブレットで視聴できるものが多く、通勤時間などのスキマ時間を有効活用できます。独学と比べて費用はかかりますが(数万円~10万円程度)、予備校に通うよりは安価です。質問サポート制度がある講座も多く、独学のデメリットである「孤立」を解消できます。

- デメリット:独学と同様、学習の進捗は自己管理に委ねられます。強制力がないため、「後でやろう」と先延ばしにしてしまうと、教材が溜まってしまう可能性があります。

- 向いている人:仕事や学業で忙しく、決まった時間に予備校に通えない社会人や学生。近くに予備校がない地方在住の人。

予備校・資格スクール

予備校・資格スクールは、決まった日時に校舎に通い、プロの講師から直接講義を受ける方法です。

- メリット:合格への最短ルートと言えます。経験豊富な講師が、出題傾向を分析し、合格のツボを押さえた講義を展開してくれます。その場で直接質問できるため、疑問点をすぐに解消できます。決められたカリキュラムに沿って学習が進むため、強制力が働き、ペースを維持しやすいです。同じ目標を持つ仲間と出会えることも、モチベーション維持につながります。

- デメリット:費用が最も高額になります(10万円~20万円以上)。また、校舎までの通学時間が必要となり、講義の時間に自分のスケジュールを合わせなければなりません。

- 向いている人:絶対に一発で合格したいという強い意志がある人。一人で勉強するのが苦手な人。費用をかけてでも効率を最優先したい人。

学習計画を立ててから始める

どの学習スタイルを選んだとしても、最初に行うべきは具体的な学習計画の立案です。試験日から逆算し、「いつまでに、何を、どこまで終わらせるか」というマイルストーンを設定しましょう。

- 全体の流れを把握する:まずは参考書全体にざっと目を通し、学習範囲の全体像を掴みます。

- 期間を3つに分ける:学習期間を「①インプット期(基礎固め)」「②アウトプット期(問題演習)」「③直前期(総復習)」の3つに分けます。例えば6ヶ月の計画なら、最初の3ヶ月を①、次の2ヶ月を②、最後の1ヶ月を③に割り振るなど。

- インプット期の計画:科目ごとに学習する順番を決めます。一般的には、配点が高く、他の科目の基礎となる「旅行業法」「約款」から始めるのが効率的です。1週間単位で「今週は旅行業法の第1章から第3章までを読む」といった具体的な目標を立てます。

- アウトプット期以降の計画:「過去問を最低5年分、3回繰り返す」「苦手なJR運賃計算の問題を毎日5問解く」など、具体的な行動計画に落とし込みます。

計画は完璧でなくても構いません。学習を進める中で、進捗に応じて柔軟に見直していくことが重要です。計画を立てるという行為そのものが、目標達成への意識を高めます。

参考書と問題集で知識を定着させる

インプット期の学習の基本は、参考書と問題集のサイクルを回すことです。

- 参考書は1冊に絞る:不安から何冊も参考書に手を出すのは非効率です。評判の良いものを1冊選び、それを何度も繰り返し読んでボロボロにするくらい使い込みましょう。浮気は禁物です。

- インプットとアウトプットをセットで行う:参考書で一つの単元(例:旅行業法における登録制度)を読んだら、すぐに該当範囲の問題集を解きます。これにより、「読んだつもり」で終わらせず、知識が本当に理解できているかを確認できます。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを考え、参考書の該当ページに戻って再度確認する。この「読む→解く→確認する」というサイクルを高速で繰り返すことが、記憶を定着させる最も効果的な方法です。

過去問を繰り返し解いて出題傾向を掴む

旅行業務取扱管理者試験において、過去問題集は最強の教材です。試験のレベル、問題形式、頻出論点など、合格に必要な情報がすべて詰まっています。

- 最低でも過去5年分を解く:できれば7~10年分を解くと、より傾向が掴めます。

- 時間を計って本番さながらに解く:直前期には、実際の試験時間と同じ時間を計り、本番同様の緊張感の中で解く練習をしましょう。時間配分の感覚を養うことができます。

- 「なぜ」を徹底的に追求する:過去問演習で最も重要なのは、答え合わせの後の復習です。正解した問題でも「なぜこの選択肢が正しいのか」、間違えた問題は「なぜ間違えたのか、他の選択肢はなぜ違うのか」を、すべての選択肢について説明できるレベルまで徹底的に分析します。

- 繰り返し解く:1回解いて終わりではなく、最低でも3回は繰り返しましょう。2回目、3回目と解くことで、知識が盤石になり、自分の弱点が明確になります。

過去問を制する者は、試験を制します。地道な作業ですが、この努力が合格へと直結します。

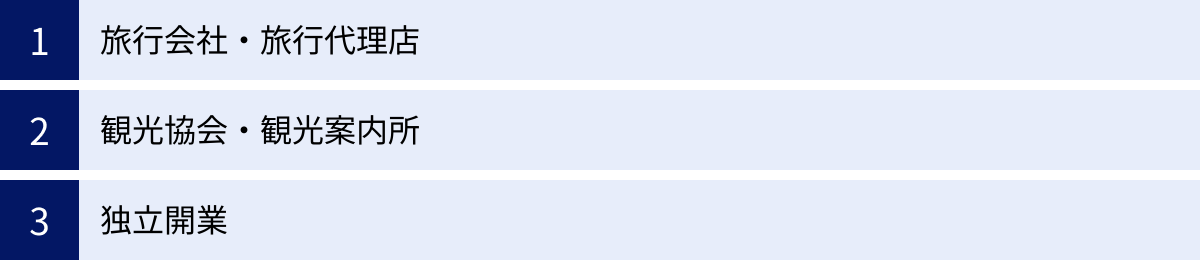

資格取得後のキャリアパス

見事、旅行業務取扱管理者の資格を取得した後には、どのようなキャリアが待っているのでしょうか。この資格は、旅行業界を中心に、様々なフィールドで活躍の道を開いてくれます。ここでは、主なキャリアパスを3つ紹介します。

旅行会社・旅行代理店

最も王道で、かつ一般的なキャリアパスは、旅行会社や旅行代理店への就職・勤務です。資格が直接活かせる職場であり、活躍の場は多岐にわたります。

- カウンターセールス:店舗のカウンターで、個人客に対してパッケージツアーの販売や、航空券・宿泊の手配などを行います。資格知識を活かした的確なアドバイスで、顧客の信頼を得ることができます。

- ツアーコンダクター(添乗員):団体旅行に同行し、旅程がスムーズに進むよう管理します。管理者の資格に加え、「旅程管理主任者」の資格も併せて取得することで、企画から添乗までこなせるプロフェッショナルとして活躍できます。

- ツアーオペレーター(手配業務):旅行に必要な航空券、ホテル、バス、レストラン、ガイドなどを予約・手配する専門職です。海外の取引先とやり取りすることも多く、語学力や交渉力が求められます。

- ツアー企画(商品造成):市場のトレンドや顧客のニーズを分析し、新しいパッケージツアーや旅行商品を企画・開発します。管理者の知識は、法令や安全性を遵守した魅力的な商品を造成する上で不可欠です。

- 法人営業:企業や学校、官公庁などを対象に、社員旅行、研修旅行、修学旅行、視察旅行といった団体旅行の提案・受注を行います。

- 管理職:経験を積み、営業所長や支店長として、営業所全体の運営・管理を担います。スタッフの指導・育成、売上管理、コンプライアンス遵守など、経営的な視点が求められ、まさに旅行業務取扱管理者としての能力が最大限に発揮されるポジションです。

観光協会・観光案内所

地域の観光振興に貢献したいという思いがあるなら、各市町村や都道府県の観光協会、あるいはDMO(Destination Management/Marketing Organization)法人で働くという選択肢もあります。

これらの組織は、地域の観光資源を発掘・磨き上げ、プロモーション活動を行い、観光客を誘致することをミッションとしています。旅行業務取扱管理者の資格、特に「地域限定旅行業務取扱管理者」の知識は、地域に根差した着地型観光商品を造成したり、旅行会社と連携してツアーを企画したりする際に、大きな強みとなります。

具体的な業務としては、観光案内所での案内業務、ウェブサイトやSNSでの情報発信、観光イベントの企画・運営、海外の旅行博への出展、教育旅行の誘致活動などがあります。営利を第一の目的とする民間企業とは異なり、より公益性の高い立場で、大好きな地域の魅力を国内外に発信していく、非常にやりがいのある仕事です。

独立開業

旅行業界で十分な経験と人脈を築いた後、最終的なゴールとして「独立開業」を目指すことができます。前述の通り、旅行業を営むには旅行業務取扱管理者の選任が必須条件であるため、自分で資格を保有していることは、独立の大きなアドバンテージとなります。

インターネットの普及により、大資本がなくても、アイデアと情熱次第で成功できるチャンスが広がっています。

- 専門特化型エージェント:「世界遺産巡り専門」「秘湯めぐり専門」「サイクリングツアー専門」など、大手にはないニッチなテーマに特化することで、特定のファン層から熱烈な支持を得ることができます。

- 着地型観光ビジネス:「地域限定旅行業務取扱管理者」として、地元での農業体験、漁業体験、伝統工芸ワークショップなどを組み合わせた、オリジナルの体験プログラムを企画・販売します。

- コンサルティング:自身の経験を活かし、他の旅行会社や宿泊施設、自治体などに対して、商品開発やマーケティングに関するコンサルティングを行う道もあります。

もちろん、経営者としてのリスクや責任はすべて自分で負うことになりますが、自分の理想とする旅行の形を追求し、ビジネスとして成功させる喜びは、何物にも代えがたいものでしょう。旅行業務取扱管理者の資格は、会社員としてのキャリアだけでなく、一人の事業家としての未来も切り拓く力を持っています。

旅行業務取扱管理者と関連性の高い資格

旅行業務取扱管理者の資格だけでも十分に専門性は高いですが、他の関連資格を併せて取得することで、対応できる業務の幅が広がり、人材としての市場価値をさらに高めることができます。ここでは、特に相乗効果が高い2つの資格を紹介します。

旅程管理主任者(ツアーコンダクター)

旅程管理主任者は、団体旅行に添乗員(ツアーコンダクター)として同行するために必須の資格です。旅行業務取扱管理者が、営業所で旅行業務全体を管理・監督する「静」の役割を担うのに対し、旅程管理主任者は、旅行の現場で顧客に付き添い、スケジュール管理や安全確保を行う「動」の役割を担います。

この2つの資格の関係は非常に密接です。旅行業務取扱管理者は、旅程管理主任者に対して出発前に旅程の説明や指示を行う義務があります。両方の資格を持つことで、以下のようなメリットが生まれます。

- 一気通貫のサービス提供:自分で企画したツアーに、自分自身が添乗員として同行することができます。企画の意図を最も深く理解している人間が現場を管理するため、質の高いサービスが提供でき、顧客満足度の向上につながります。

- キャリアの柔軟性:内勤の管理業務と、外勤の添乗業務の両方をこなせるため、会社の状況や自身のライフステージに合わせて、柔軟な働き方が可能になります。

- 現場感覚の習得:添乗業務を通じて、顧客の生の声や、現場で起こりうるトラブルを肌で感じることができます。この現場感覚は、より現実的で魅力的な旅行商品を企画する上で、非常に貴重な財産となります。

旅行業務取扱管理者の資格を持っていると、旅程管理主任者の資格取得に必要な研修の一部が免除される場合もあります。ダブルライセンスを目指すことで、企画から実行までを担える、旅行のオールラウンドプレイヤーとなることができるでしょう。

通訳案内士

通訳案内士は、外国語を用いて、外国人観光客に対して日本の観光案内を行うための国家資格です。語学力はもちろんのこと、日本の地理、歴史、文化に関する深い知識が問われる、語学系唯一の国家資格として知られています。

総合旅行業務取扱管理者と通訳案内士の2つの国家資格を併せ持つ人材は、インバウンド(訪日外国人旅行)市場において、極めて高い専門性と希少価値を持ちます。

- インバウンドのスペシャリスト:海外の旅行会社との交渉、訪日ツアーの企画・手配(総合旅行業務取扱管理者の業務)から、来日した外国人客に対する実際のガイディング(通訳案内士の業務)まで、インバウンド旅行の全工程を一人で担うことが可能になります。

- 高付加価値なサービスの提供:単なる手配だけでなく、専門知識に基づいた質の高いガイドを提供できるため、富裕層向けのプライベートツアーなど、高単価な商品を扱うことができます。

- 活躍の場の拡大:大手旅行会社のインバウンド部門や、外資系の旅行会社、国際会議やイベントを運営するPCO(Professional Congress Organizer)など、活躍のフィールドが大きく広がります。フリーランスとして独立し、高収入を得る道も現実的な選択肢となります。

総合旅行業務取扱管理者試験の「海外旅行実務」で求められる英語力や海外知識と、通訳案内士試験で求められる知識は重なる部分も多く、同時に学習を進めることで相乗効果が期待できます。グローバルな舞台で活躍したいという志向を持つ人にとって、最強の組み合わせと言えるでしょう。

まとめ

本記事では、旅行業界における重要な国家資格「旅行業務取扱管理者」について、その役割、種類、仕事内容から、試験の難易度、合格のための勉強法、そして未来のキャリアパスに至るまで、多角的に解説してきました。

この記事の要点を改めて整理します。

- 旅行業務取扱管理者は、旅行業法に基づき営業所への配置が義務付けられた国家資格であり、旅行の安全と公正な取引を守る責任者です。

- 資格には、国内旅行のみを扱う「国内」、国内・海外の両方を扱う最上位の「総合」、特定の地域に特化した「地域限定」の3種類があり、自分の目標に合わせて選択することが重要です。

- 資格取得は、旅行業界への就職・転職を有利にし、資格手当や昇進といったキャリアアップ、さらには独立開業への道を拓きます。

- 試験の合格率は、国内が30~40%台、総合が10~20%台と難易度に差があります。合格には全科目で60%以上を得点する必要があり、苦手科目を作らないことが鍵となります。

- 合格を勝ち取るためには、独学、通信、通学といった自分に合った学習スタイルを選び、計画的に過去問中心の学習を進めることが効果的です。

旅行業務取扱管理者の資格は、単なる知識の証明に留まりません。それは、人々の「旅」という特別な体験を、安全で、楽しく、思い出深いものにするためのプロフェッショナルとしての責任と誇りを担うためのパスポートです。

この資格取得への挑戦は、あなた自身のキャリアに新たな扉を開くだけでなく、旅行という素晴らしい文化を支える一員となるための、価値ある一歩となるはずです。この記事が、その挑戦を始めるあなたの背中を少しでも押すことができれば幸いです。