「キャンプを始めてみたいけど、何から手をつければ良いか分からない」。そんな悩みをお持ちではありませんか。自然の中で過ごす時間は、日常の喧騒を忘れさせてくれる特別な体験です。しかし、いざ始めようとすると、道具の準備や場所の選び方、当日の過ごし方など、分からないことだらけで一歩を踏み出せない方も多いでしょう。

この記事では、そんなキャンプ初心者の方々が安心して第一歩を踏み出せるよう、キャンプの基本的な知識から具体的な始め方、必要な持ち物、注意点までを網羅的に解説します。キャンプの魅力に触れ、失敗しないためのステップを一つひとつ確認しながら、あなただけの素敵なキャンプデビューを計画してみましょう。この記事を読めば、キャンプへの不安が期待に変わり、次の休日には自然の中へ出かけたくなるはずです。

目次

キャンプとは

キャンプとは、テントなどを使って野外で一時的な生活を送るレクリエーション活動を指します。広義には、登山やハイキング、釣り、カヌーといった他のアウトドアアクティビティと組み合わせて行われる野営全般を含みます。現代の日本で一般的に楽しまれている「オートキャンプ」は、車でキャンプ場に乗り入れ、テントやタープを張って宿泊し、自然の中で食事や焚き火などを楽しむスタイルが主流です。

もともとキャンプは、軍事訓練や探検、移住といった、より実用的な目的で行われていました。しかし、20世紀に入り、交通網の発達や余暇の概念が広まるにつれて、レクリエーションとしてのキャンプが欧米を中心に普及し始めました。日本でも、高度経済成長期を経て人々の生活が豊かになる中で、自然志向の高まりとともにレジャーとして定着していきました。

現代におけるキャンプの定義は非常に多様化しています。最小限の装備で自然との一体感を追求する「ブッシュクラフト」や「ソロキャンプ」、家族で快適に過ごすことを重視した「ファミリーキャンプ」、豪華な設備で手軽に楽しめる「グランピング」まで、そのスタイルは千差万別です。

初心者にとってのキャンプは、「自然という非日常空間で、衣食住を自分たちの手で組み立てる体験」と捉えると分かりやすいでしょう。普段当たり前のように使っている電気やガス、水道といったインフラがない環境で、いかに快適に、そして安全に過ごすかを考え、工夫すること自体がキャンプの醍醐味の一つです。

火をおこして料理を作り、夜はランタンの灯りの下で語らい、満点の星空の下で眠りにつく。こうした一連の体験は、私たちの五感を刺激し、普段の生活では得られない深い満足感とリフレッシュ効果をもたらしてくれます。キャンプは単なる宿泊ではなく、自然と向き合い、自分自身や大切な人との関係を見つめ直すための貴重な時間と言えるでしょう。この記事を通じて、その奥深い世界の扉を開くお手伝いができれば幸いです。

キャンプの魅力

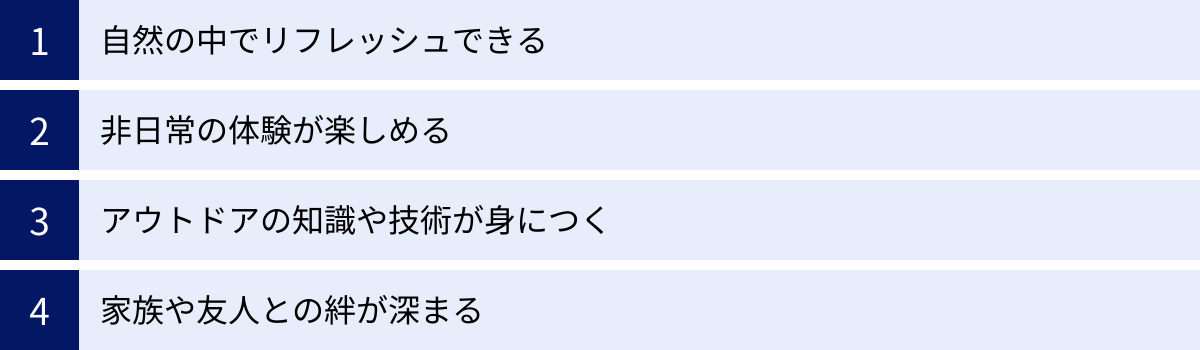

多くの人がキャンプに惹きつけられるのはなぜでしょうか。そこには、現代社会で失われがちな、人間本来の感覚を呼び覚ますような根源的な魅力が数多く存在します。ここでは、キャンプがもたらす代表的な4つの魅力について、具体的に掘り下げていきます。

自然の中でリフレッシュできる

キャンプの最大の魅力は、何といっても雄大な自然の中に身を置き、心身ともにリフレッシュできる点にあります。私たちは日常生活のほとんどを、コンクリートに囲まれた室内で過ごしています。パソコンやスマートフォンの画面を長時間見つめ、人工的な光や音に常に晒されている状態は、知らず知らずのうちに心と体にストレスを蓄積させています。

キャンプでは、そんな日常から完全に解放されます。目に映るのは、木々の緑、どこまでも広がる青い空、澄んだ川の流れ。耳に届くのは、鳥のさえずり、風が木々を揺らす音、川のせせらぎ、そして夜の静寂を彩る虫の声。都会の喧騒とは無縁の、自然が奏でるサウンドスケープ(音の風景)は、最高のヒーリングミュージックです。

また、森の中を散策すれば、フィトンチッドと呼ばれる樹木が発する芳香成分を浴びることができます。このフィトンチッドには、自律神経を安定させ、ストレスを軽減し、心身をリラックスさせる効果があることが科学的にも知られています。いわゆる「森林浴」の効果です。

夜になれば、街の明かりが届かないキャンプ場では、息をのむほど美しい満点の星空が広がります。天の川や流れ星を見つけながら過ごす静かな夜は、宇宙の壮大さと自分という存在の小ささを感じさせ、日々の悩み事が些細なことに思えてくるかもしれません。

このように、五感を通じて自然を全身で感じる体験は、デジタルデバイスから離れて心と脳を休ませる「デジタルデトックス」の効果ももたらします。情報過多な日常から意図的に距離を置くことで、思考がクリアになり、新しいアイデアが生まれたり、自分自身の内面と向き合う穏やかな時間を持てたりするのです。キャンプから帰る頃には、心身ともにリフレッシュされ、新たな活力が湧いてくるのを感じられるでしょう。

非日常の体験が楽しめる

キャンプは、日常の「当たり前」が通用しない、非日常の連続です。普段、スイッチひとつでつく明かりや、蛇口をひねれば出るお湯、ボタンを押すだけで温まる食事はありません。それらをすべて自分たちの手で作り出すプロセスそのものが、キャンプならではの特別な体験となります。

例えば、テントの設営。最初は説明書を見ながらポールを組み立て、ペグを打ち込み、悪戦苦闘するかもしれません。しかし、仲間と協力して自分たちの「家」が完成した時の達成感は格別です。風の向きを考えてタープを張ったり、雨水の通り道を予測して溝を掘ったりと、自然の力を読みながら工夫する過程は、まるで秘密基地を作っていた子供の頃の冒険心を思い出させてくれます。

食事の準備も大きな楽しみの一つです。不慣れな屋外での調理は、限られた道具と火力でいかに美味しいものを作るかという、創造性を試されるチャレンジです。炭火でじっくり焼いたお肉や野菜の味は、なぜか普段の何倍も美味しく感じられます。失敗すらも笑い話になるのがキャンプの不思議なところです。

そして、キャンプのハイライトとも言えるのが「焚き火」です。ゆらめく炎をただじっと眺めているだけで、不思議と心が落ち着いていきます。パチパチと薪がはぜる音を聞きながら、温かい飲み物を片手に語り合う時間は、何物にも代えがたい贅沢なひとときです。この炎の持つ原始的な魅力(1/fゆらぎ効果とも言われます)は、人をリラックスさせ、コミュニケーションを円滑にする効果があると言われています。

これらの体験は、便利で快適な日常生活とは対極にあるからこそ、強く記憶に残り、人生を豊かにするスパイスとなります。不便さを楽しむこと、工夫する喜びを知ること。それが、キャンプが提供してくれる非日常の価値なのです。

アウトドアの知識や技術が身につく

キャンプを繰り返すうちに、自然とアウトドアで生き抜くための様々な知識や技術(スキル)が身についていきます。これは、単なる趣味の範疇を超えて、災害時などにも役立つ実践的な能力となります。

まず、天候を読む力が養われます。雲の動きや風向き、気温の変化から、天気の崩れを予測し、早めにタープを補強したり、雨対策をしたりといった判断ができるようになります。天気予務を確認するだけでなく、現場の状況を肌で感じて対応する能力は、アウトドア活動全般で非常に重要です。

次に、火を扱う技術です。着火剤に頼らずに火をおこす方法(フェザースティック作りや火口の準備など)や、燃焼効率の良い薪の組み方、安全な火の管理と後始末の方法などを学んでいきます。火を自在にコントロールできるようになることは、自信にも繋がります。

また、ロープワーク(結び方)もキャンプで役立つ重要なスキルです。テントやタープを確実に固定するための「もやい結び」や「自在結び」、荷物をまとめたり吊るしたりするのに便利な結び方など、いくつかの基本的なロープワークを覚えておくと、様々な場面で応用が効き、キャンプの快適性と安全性が格段に向上します。

さらに、ナイフや斧といった刃物の安全な使い方、調理器具の効率的なパッキング方法、限られた水や食料を計画的に使う管理能力など、キャンプは衣食住に関わるあらゆるサバイバルスキルを学ぶ絶好の機会です。

これらの知識や技術は、一朝一夕で身につくものではありません。失敗を繰り返しながら、少しずつ自分のものにしていく過程そのものが楽しみの一つです。そして、自分の力で自然環境に対応できるという自信は、日常生活においても、困難な状況に立ち向かうための精神的な強さや問題解決能力を育んでくれるでしょう。

家族や友人との絆が深まる

キャンプは、家族や友人といった大切な人たちとの絆を深める絶好の機会です。普段の生活では、それぞれが仕事や学校、個人の用事で忙しく、ゆっくりと顔を合わせて話す時間を作るのは意外と難しいものです。しかし、キャンプでは、同じ空間で長い時間を共有し、共同作業を行うことで、自然とコミュニケーションが生まれます。

テントの設営、料理の準備、後片付けなど、キャンプには協力しなければならない作業がたくさんあります。「ペグを打って」「そっちのロープを張って」といった共同作業を通じて、一体感や連帯感が生まれます。子供がいる家庭では、子供たちに火の扱い方や自然のルールを教えたり、簡単な作業を手伝わせたりすることで、役割を与える教育の機会にもなります。親が頼もしく見える瞬間は、子供の記憶に深く刻まれるでしょう。

テレビやゲーム、スマートフォンといったデジタルデバイスから離れることで、会話の質も変わってきます。焚き火を囲んで過ごす夜は、普段は照れくさくて話せないような真面目な話や、将来の夢について語り合うのに最適な時間です。ゆらめく炎と静かな闇が、人の心を解放し、素直な気持ちにさせてくれるのです。

共通の「非日常体験」を乗り越えることも、絆を強くします。例えば、急な雨に見舞われた時、みんなで協力して荷物を避難させ、雨音を聞きながらテントの中で過ごした時間は、後になってみれば「大変だったけど、楽しかったね」という特別な思い出になります。こうした共有体験の積み重ねが、お互いの信頼関係をより強固なものにしていくのです。

キャンプという共通の趣味を持つことで、次の計画を立てる楽しみも生まれます。「今度はどこへ行こうか」「新しい道具を買って、あれを試してみたいね」といった会話は、日常のコミュニケーションをより豊かにしてくれます。このように、キャンプは人と人との関係性を、より深く、温かいものへと育んでくれる素晴らしいアクティビティなのです。

初心者が失敗しないキャンプの始め方5ステップ

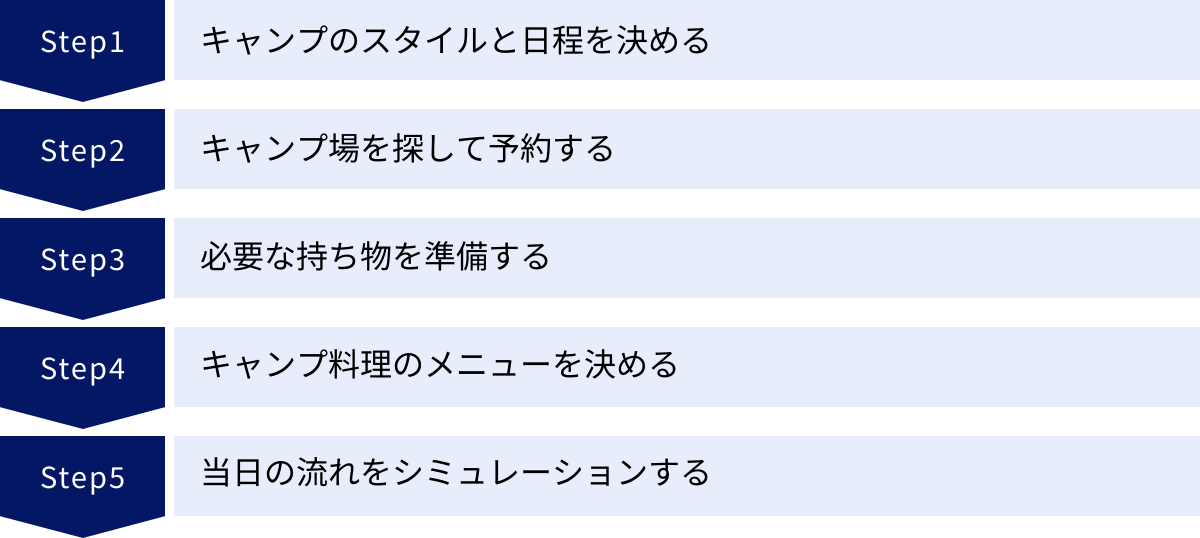

キャンプへの憧れはあっても、何から準備すればいいのか分からず、なかなか一歩を踏み出せないという方も多いでしょう。しかし、正しい手順で計画を進めれば、初心者でも安心してキャンプを楽しむことができます。ここでは、失敗しないためのキャンプの始め方を5つのステップに分けて具体的に解説します。

① キャンプのスタイルと日程を決める

すべての計画はここから始まります。まずは「誰と」「いつ」「どのような」キャンプをしたいのかを具体的にイメージしましょう。これが決まらないと、キャンプ場選びも持ち物選びも進みません。

- 誰と行くか?(メンバー)

- ソロキャンプ: 一人の時間を満喫したい方向け。自由気ままに過ごせますが、全ての準備と作業を一人で行う必要があります。

- デュオキャンプ: 友人やパートナーと二人で。協力しやすく、最も手軽に始められるスタイルの一つです。

- ファミリーキャンプ: 家族みんなで。子供の年齢や体力に合わせた計画が重要です。子供にとっては最高の自然体験教室になります。

- グループキャンプ: 複数の友人や家族と。賑やかで楽しいですが、全員の意見調整や役割分担が成功のカギとなります。

- いつ行くか?(日程・季節)

- 初心者に最もおすすめなのは、気候が安定している春(4月~5月)と秋(10月~11月)です。暑すぎず寒すぎず、虫も比較的少ないため快適に過ごせます。

- 夏は開放的ですが、熱中症対策と虫対策が必須です。標高の高いキャンプ場を選ぶと涼しく過ごせます。

- 冬は空気が澄んで星空が美しく、虫もいないため魅力的な季節ですが、厳しい寒さへの万全な対策が不可欠です。初心者はまず春か秋から始めるのが賢明です。

- 日程は、まずは土日を利用した1泊2日から始めましょう。慣れてきたら連泊に挑戦するのも良いでしょう。金曜の夜から出発する「前乗り」も、翌朝から時間を有効に使えるのでおすすめです。

- どのようなスタイルか?(目的)

- のんびり過ごしたい: 焚き火を眺めたり、読書をしたり、何もしない贅沢を味わう。

- 料理を楽しみたい: ダッチオーブンを使った本格的な料理や、BBQに挑戦する。

- アクティビティを楽しみたい: 釣りやカヌー、ハイキングなど、キャンプと他の遊びを組み合わせる。

- 手軽に始めたい: まずは日帰りのデイキャンプや、設備が整ったコテージ泊、グランピングから試してみるのも良い選択です。

これらの要素を整理することで、自分に合ったキャンプの全体像が見えてきます。

② キャンプ場を探して予約する

キャンプのスタイルと日程が決まったら、次はその舞台となるキャンプ場を探し、予約します。キャンプ場選びは、キャンプの快適さを左右する非常に重要な要素です。

- 探し方:

- キャンプ場検索・予約サイト: 「なっぷ」「TAKIBI」といった専門サイトが便利です。エリアや設備、サイトの種類など、詳細な条件で検索でき、口コミも豊富なため比較検討しやすいです。

- 雑誌や書籍: アウトドア雑誌のキャンプ場特集なども参考になります。美しい写真で紹介されていることが多く、イメージが湧きやすいです。

- SNS: InstagramやX(旧Twitter)などで「#キャンプ場」と検索すると、リアルな利用者の声や写真が見つかります。

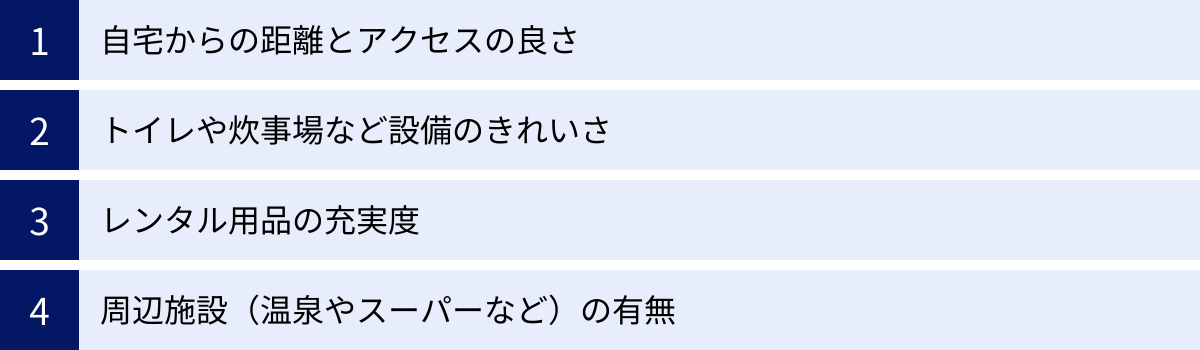

- 初心者向けの選び方のポイント:

- アクセスの良さ: 自宅から車で2〜3時間以内の場所がおすすめです。長距離移動は、特に帰りが疲労困憊になる可能性があります。

- 設備の充実度: トイレが清潔で、炊事場でお湯が使えるキャンプ場は、特に女性や子供連れのキャンパーにとって安心です。これらは「高規格キャンプ場」と呼ばれる施設に多い特徴です。

- レンタル品の有無: 最初から全ての道具を揃えるのは大変です。テントや寝袋、焚き火台などをレンタルできるキャンプ場なら、初期投資を抑えて気軽に始められます。

- 管理人の常駐: 管理人さんが24時間常駐している、または夜間も連絡がつくキャンプ場は、トラブルや緊急時に安心です。

予約は、人気のキャンプ場や連休中は数ヶ月前から埋まってしまうことも珍しくありません。行きたい日が決まったら、できるだけ早めに予約を入れましょう。予約時には、キャンセルポリシー(キャンセル料がいつから発生するかなど)も必ず確認しておくことが大切です。

③ 必要な持ち物を準備する

キャンプ場を予約したら、いよいよ持ち物の準備です。キャンプは「野外での生活」なので、衣食住に関わる様々な道具が必要になります。

- 準備の進め方:

- 持ち物リストの作成: まずは必要なものを全て書き出します。後述の「【完全版】キャンプの持ち物リスト」を参考に、自分たちのキャンプスタイルに合わせてカスタマイズしましょう。

- 購入かレンタルかの判断:

- レンタルがおすすめなもの: テント、タープ、寝袋、テーブル、チェアなど、大きくて高価なもの。まずはレンタルで使い勝手を試し、本当に必要だと感じてから購入を検討するのが賢明です。

- 購入した方が良いもの: 食器やカトラリー、衛生用品など、直接口に触れたり肌に触れたりするもの。また、ヘッドライトやランタン、ナイフなども、一つ持っておくと便利です。

- パッキング: 荷物を車に積み込む際は、「キャンプ場で先に使うもの」を手前に置くのが鉄則です。例えば、雨が降ってきた場合に備えて、タープやレインウェアはすぐ取り出せる場所に積んでおくと安心です。また、道具を種類ごとにコンテナボックスにまとめておくと、設営や撤収がスムーズになります。

忘れ物をすると、せっかくのキャンプが楽しめなくなってしまうこともあります。出発前日と当日の朝に、リストを見ながら最終チェックを怠らないようにしましょう。

④ キャンプ料理のメニューを決める

キャンプの大きな楽しみの一つが「キャンプごはん」です。しかし、初心者がいきなり凝った料理に挑戦すると、準備や調理に時間がかかりすぎてしまい、疲れてしまう原因にもなります。

最初のうちは、簡単で失敗の少ないメニューから始めるのがおすすめです。

- メニュー決めのポイント:

- シンプル イズ ベスト: 下ごしらえは自宅で済ませておきましょう。野菜はカットしてジップロックに入れ、肉はタレに漬け込んでおくだけで、現地での作業が大幅に楽になります。

- 調理器具を考慮する: 使う調理器具は、できるだけ少なく済むメニューを選びましょう。例えば、「焼くだけ」「煮るだけ」「炒めるだけ」で完成する料理が理想です。

- 夕食のおすすめ例: BBQ、カレー、鍋料理、アヒージョ、ホイル焼きなど。

- 朝食のおすすめ例: ホットサンド、パンとスープ、昨晩の残りのリメイクなど。

- 必要な食材をリストアップ: メニューが決まったら、必要な食材と調味料を全てリストアップし、買い忘れがないようにします。調味料は、小分けの容器に移し替えて持っていくと荷物をコンパクトにできます。

特にホットサンドメーカーは、朝食でパンに好きな具材を挟んで焼くだけで、熱々で美味しい一品が完成するため、初心者キャンパーに絶大な人気があります。まずは無理せず、美味しいものを楽しく食べることを目標にメニューを考えてみましょう。

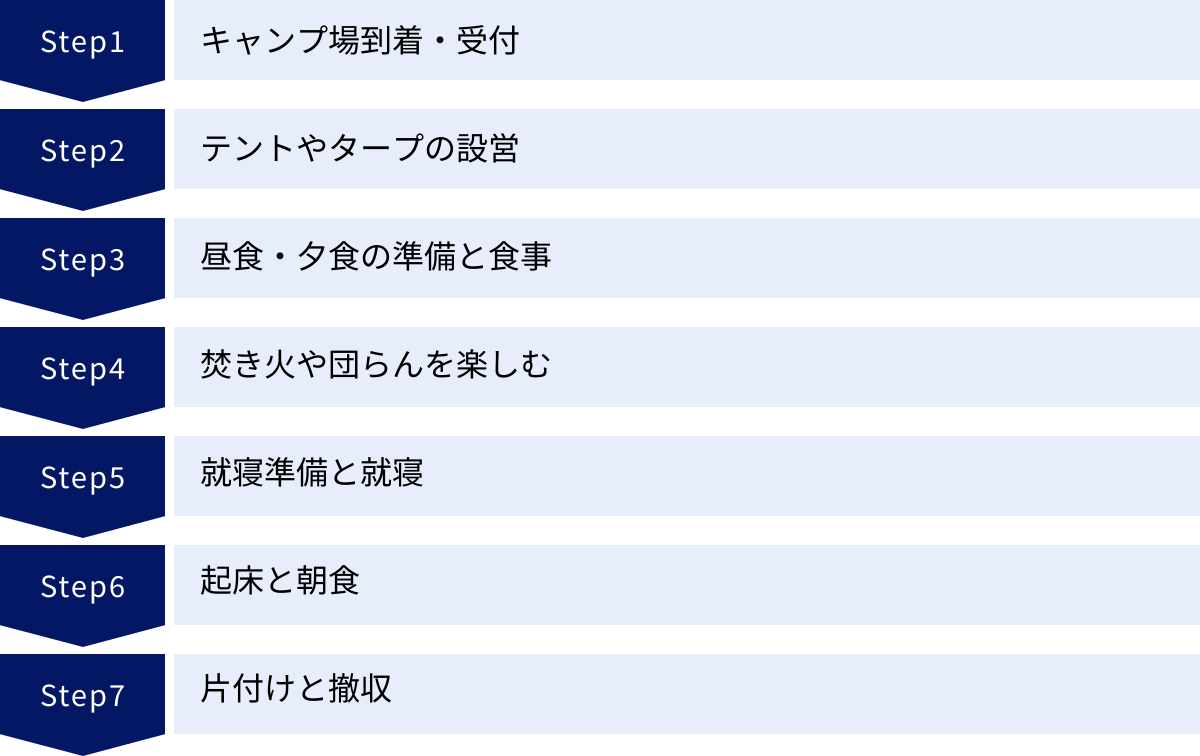

⑤ 当日の流れをシミュレーションする

持ち物と食事の準備ができたら、最後に出発から撤収までの一連の流れを頭の中でシミュレーションしておきましょう。これを行うことで、当日の動きがスムーズになり、予期せぬトラブルにも冷静に対処しやすくなります。

- シミュレーションの項目:

- 出発〜到着: 何時に家を出て、どのルートを通り、途中でどこに寄るか(スーパー、昼食など)。

- 設営: キャンプ場に到着後、まず何をするか(受付、サイト確認)。テントやタープをどの順番で、どの場所に設営するか。YouTubeなどで設営動画を見ておくと、イメージが湧きやすくなります。

- 日中の過ごし方: 昼食の準備、アクティビティ、焚き火の準備など、時間配分を大まかに考えておきます。

- 夕食〜就寝: 何時頃から夕食の準備を始め、食後はどう過ごすか。就寝準備(歯磨き、トイレなど)の流れも確認しておきます。

- 起床〜撤収: 起床時間、朝食の準備、そして最も時間がかかる「片付け」の手順を考えておきます。チェックアウト時間に間に合うように、何時から片付けを始めるべきかを逆算しておくことが重要です。

このシミュレーションは、「見えない不安」を解消し、「自信」に変えるための重要なプロセスです。完璧な計画でなくても構いません。大まかな流れを把握しておくだけで、心に余裕が生まれ、キャンプを心から楽しむことができるようになるでしょう。

キャンプの種類と特徴

一言で「キャンプ」と言っても、そのスタイルは多岐にわたります。誰と行くか、どんな過ごし方をしたいかによって、最適なキャンプの形は異なります。ここでは代表的なキャンプの種類とその特徴を紹介します。自分に合ったスタイルを見つける参考にしてください。

| キャンプの種類 | 主な参加人数 | 宿泊形態 | 難易度(初心者向け) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ソロキャンプ | 1人 | テント泊 | ★★★☆☆ | 自由気まま。全ての作業を一人で行うため、ある程度の知識と経験が必要。 |

| ファミリーキャンプ | 3人〜 | テント泊 | ★★☆☆☆ | 家族の思い出作りに最適。子供の年齢に合わせた計画や安全管理が重要。 |

| グループキャンプ | 3人以上 | テント泊 | ★★☆☆☆ | 賑やかで楽しい。役割分担や意見調整が成功の鍵。 |

| デイキャンプ | 1人〜 | 日帰り | ★☆☆☆☆ | 宿泊なしで手軽に楽しめる。BBQや焚き火体験に最適。初心者のお試しに。 |

| 車中泊キャンプ | 1人〜2人 | 車中泊 | ★★☆☆☆ | テント設営不要で手軽。車内の快適化やプライバシー確保の工夫が必要。 |

| コテージ・バンガロー泊 | 2人〜 | 施設泊 | ★☆☆☆☆ | 建物に宿泊。冷暖房やベッド、キッチン完備の施設も多く、初心者でも安心。 |

| グランピング | 2人〜 | 施設泊 | ★☆☆☆☆ | 豪華なテントや設備が用意されている。手ぶらで快適なアウトドア体験が可能。 |

ソロキャンプ

ソロキャンプは、文字通り一人で行うキャンプです。誰にも気兼ねすることなく、自分のペースで、やりたいことだけを追求できるのが最大の魅力です。読書に没頭する、ひたすら焚き火を眺める、こだわりの料理を作るなど、過ごし方は無限大。静かな自然の中で自分自身と向き合う時間は、最高の贅沢と言えるでしょう。

ただし、テントの設営から食事の準備、後片付けまで、全ての作業を一人でこなす必要があります。また、夜間の防犯や、急な体調不良、トラブル発生時にも一人で対処しなければならないため、ある程度の知識と経験、そして自己管理能力が求められます。初心者がいきなり挑戦するには少しハードルが高いかもしれませんが、デイキャンプなどで経験を積んでから挑戦する価値のあるスタイルです。

ファミリーキャンプ

家族で楽しむのがファミリーキャンプです。子供にとっては、自然の中で思い切り体を動かしたり、火おこしを手伝ったり、見たことのない虫や植物を発見したりと、五感をフルに使う貴重な体験の場となります。親にとっても、子供の成長を間近で感じられる良い機会です。

成功の鍵は、子供の年齢や体力に合わせた無理のない計画を立てること。移動時間を短くしたり、子供が楽しめる遊具のあるキャンプ場を選んだり、飽きさせないための遊び道具を用意したりといった配慮が大切です。また、子供の安全管理(火や水辺、危険な動植物から遠ざけるなど)には最大限の注意を払いましょう。家族みんなで協力して過ごす時間は、かけがえのない思い出になるはずです。

グループキャンプ

友人や複数の家族など、大人数で楽しむのがグループキャンプです。大きなテントやタープをみんなで設営したり、豪華なBBQを囲んだりと、一人や家族だけでは味わえないダイナミックな楽しみ方ができます。夜は焚き火を囲んで語り明かすのも、グループキャンプならではの醍醐味です。

一方で、人数が増える分、事前の計画と役割分担が非常に重要になります。誰がどの道具を持ってくるか、食事のメニューや買い出しはどうするか、費用はどのように分担するかなどを、あらかじめ明確にしておきましょう。また、キャンプ場では他の利用者に迷惑をかけないよう、特に夜間の騒音には注意が必要です。メンバー全員が協力し、マナーを守ることで、最高の思い出を作ることができます。

デイキャンプ(日帰り)

デイキャンプは、宿泊を伴わない日帰りのキャンプです。テントを張らず、タープの下でBBQをしたり、焚き火を楽しんだりするのが一般的です。「キャンプに興味はあるけれど、泊まるのは少し不安」という初心者の方が、アウトドアの雰囲気を体験するのに最適なスタイルと言えます。

必要な持ち物が少なく、準備や片付けの負担も軽いため、気軽に挑戦できます。まずはデイキャンプで道具の使い方や火の扱いに慣れ、自信がついたら宿泊キャンプにステップアップするという流れがおすすめです。公園のBBQエリアなどで手軽に楽しめる場合もあります。

車中泊キャンプ

車中泊キャンプは、テントを張らずに車の中で寝泊まりするスタイルです。最大のメリットは、テントの設営・撤収の手間がかからないこと。天候が悪化してもすぐに車内に避難でき、移動も容易なため、自由度の高い旅が楽しめます。道の駅やサービスエリアを活用しながら、気ままに旅をするスタイルも人気です。

ただし、快適に過ごすためには車内環境を整える工夫が必要です。シートを倒してフルフラットな就寝スペースを確保するためのマットや、外からの視線を遮り、断熱効果もあるシェード(目隠し)は必需品です。また、エンジンをかけっぱなしでの就寝は、一酸化炭素中毒の危険や騒音問題があるため絶対にやめましょう。エコノミークラス症候群を防ぐため、適度な水分補給と体勢を変えることも重要です。

コテージ・バンガロー泊

キャンプ場内にある宿泊施設(建物)を利用するスタイルです。天候に左右されず、テントや寝袋といった基本的な宿泊装備がなくてもキャンプ気分を味わえます。

- コテージ: キッチン、トイレ、お風呂、ベッド、冷暖房などが完備されていることが多く、別荘のような感覚で快適に過ごせます。

- バンガロー: コテージよりも簡素な小屋で、寝具や設備がない場合も多いです。その分、料金は比較的安価です。

「アウトドアは楽しみたいけれど、テントで寝るのはハードルが高い」と感じる初心者や、小さな子供連れのファミリー、悪天候が予想される時期のキャンプに最適です。屋外に専用のBBQスペースが設けられていることも多く、手軽にアウトドアクッキングを楽しめます。

グランピング

グランピングは、「グラマラス(魅惑的な)」と「キャンピング」を掛け合わせた造語で、ホテル並みの豪華な設備やサービスを利用しながら、自然を満喫できる新しいキャンプスタイルです。

あらかじめ設営された大型のテントやキャビンには、ベッド、ソファ、冷暖房、冷蔵庫といった快適な家具・家電が揃っており、利用者は手ぶらで訪れても問題ありません。食事も、専門のスタッフが用意した豪華なBBQコースや食事が提供されることが多く、後片付けも不要な場合がほとんどです。

キャンプの「良いとこ取り」ができるため、アウトドアに慣れていない初心者でも安心して楽しめます。特別な記念日や、自分へのご褒美として利用するのも素敵です。ただし、その分費用は高額になる傾向があります。

初心者向けキャンプ場の選び方

キャンプの成功は、キャンプ場選びで半分決まると言っても過言ではありません。特に初心者の方は、設備が整っていて安心して過ごせるキャンプ場を選ぶことが、楽しい思い出を作るための重要なポイントになります。ここでは、初心者向けのキャンプ場選びの具体的な критериイを4つ紹介します。

自宅からの距離とアクセスの良さ

初めてのキャンプでは、自宅から車で2〜3時間以内で到着できるキャンプ場を選ぶのが賢明です。キャンプは想像以上に体力を消耗します。特に、慣れないテントの設営や撤収作業の後、長時間の運転をして帰宅するのは非常に大変です。帰りの運転中に疲労で眠くなってしまう危険性も考慮すると、移動時間は短い方が安全です。

また、アクセスの良さも重要です。高速道路のインターチェンジから近いか、キャンプ場までの道が舗装されていて運転しやすいか、といった点を確認しましょう。山奥のキャンプ場は自然が豊かで魅力的ですが、道が狭く、未舗装の悪路が続く場合もあります。運転に自信がない方は、幹線道路からアクセスの良いキャンプ場を選ぶと安心です。

具体例として、1泊2日のキャンプを計画する場合を考えてみましょう。

土曜日の朝に出発し、昼前にキャンプ場に到着して設営を開始するのが理想的なスケジュールです。移動に4時間も5時間もかかってしまうと、到着が午後になり、設営を終える頃には日が暮れかかっている…ということにもなりかねません。設営は明るいうちに余裕を持って行うのが基本です。移動時間を短縮することで、キャンプ場でゆっくり過ごす時間を確保できます。

トイレや炊事場など設備のきれいさ

キャンプに慣れていない人が最も気にするポイントの一つが、トイレや炊事場といった水回りの清潔さです。せっかくの楽しい気分も、トイレが不衛生だったり、炊事場が汚れていたりすると台無しになってしまいます。

初心者向けのキャンプ場を選ぶ際は、以下の点を確認しましょう。

- トイレ:

- 清掃は行き届いているか: 口コミサイトの写真やレビューで確認できます。「トイレが綺麗でした」という声が多いキャンプ場は安心です。

- 様式: 和式よりも洋式の方が使いやすいと感じる人が多いでしょう。ウォシュレット付きのトイレが完備されている「高規格キャンプ場」は、特に女性や子供連れに人気があります。

- 数と場所: サイトからトイレまでの距離が遠すぎないかも確認しておくと、夜間に利用する際に便利です。

- 炊事場:

- 清掃状況: 生ゴミが放置されていないか、シンクは清潔かなどをチェックします。

- お湯の有無: 給湯設備があり、お湯が使える炊事場は非常にありがたい存在です。特に、油汚れの多い食器を洗う際や、気温が低い季節には、お湯が出るかどうかで快適さが大きく変わります。

- 広さと数: 利用者数に対してシンクの数が十分にあるかどうかもポイントです。混雑時に洗い物で長蛇の列ができてしまうと、時間をロスしてしまいます。

これらの設備が整っているキャンプ場は、管理が行き届いている証拠でもあります。キャンプ場の公式サイトや予約サイトで「高規格」「設備充実」といったキーワードで検索してみるのがおすすめです。

レンタル用品の充実度

キャンプを始めるにあたり、全ての道具を最初から買い揃えるのは金銭的にも保管場所的にも大きな負担となります。「キャンプが自分に合うかどうかわからない」という段階では、レンタル品を積極的に活用しましょう。

そのため、レンタル用品が充実しているキャンプ場を選ぶことは、初心者にとって非常に大きなメリットがあります。

- チェックすべきレンタル品:

- 基本セット: テント、タープ、寝袋、マットといった基本の宿泊装備。

- リビング用品: テーブル、チェア。

- 調理用品: BBQコンロ、焚き火台、ツーバーナー、クッカー(鍋やフライパン)。

- その他: ランタン、クーラーボックスなど。

キャンプ場によっては、これらの道具一式がセットになった「手ぶらキャンププラン」を用意しているところもあります。これは、必要なものが全て揃っており、設営までスタッフが手伝ってくれる場合もあるため、究極の初心者向けプランと言えます。

レンタル品を利用するメリットは、初期費用を抑えられることだけではありません。実際に様々な道具を使ってみて、自分に必要な機能や好みのデザインを知ることができます。例えば、「このテントは設営が簡単だった」「このチェアは座り心地が良い」といった体験は、将来的に自分の道具を購入する際の貴重な判断材料になります。まずはレンタルでキャンプを体験し、徐々に自分の「お気に入り」を揃えていくのが、賢いキャンプの始め方です。

周辺施設(温泉やスーパーなど)の有無

キャンプサイトそのものの設備だけでなく、キャンプ場の周辺にどのような施設があるかも、快適なキャンプライフを送る上で見逃せないポイントです。

- スーパーやコンビニ:

食材や飲み物を買い足したり、忘れ物を調達したりするのに非常に便利です。キャンプ場から車で10〜15分程度の距離にあると安心です。特に、クーラーボックスの容量には限りがあるため、生鮮食品や氷は現地近くで調達できると、荷物を減らせて鮮度も保てます。 - 入浴施設(温泉や銭湯):

キャンプでかいた汗を流し、さっぱりとリフレッシュできる入浴施設が近くにあると、キャンプの満足度が格段に上がります。キャンプ場内にシャワーが完備されている場合もありますが、足を伸ばして湯船に浸かれる温泉は格別です。特に、露天風呂から星空を眺めるといった体験は、最高の思い出になるでしょう。キャンプ場選びの際に、近隣の温泉施設をセットで調べておくことを強くおすすめします。 - 病院:

万が一の怪我や急な体調不良に備えて、近くに病院があるかどうかも確認しておくと安心です。特に子供連れの場合は、小児科に対応しているかどうかも調べておくと、より万全です。 - 観光スポットや道の駅:

キャンプだけでなく、周辺の観光も楽しみたい場合は、観光地へのアクセスが良いキャンプ場を選ぶのも良いでしょう。地元の特産品が手に入る道の駅に立ち寄るのも、キャンプの楽しみの一つです。

このように、キャンプ場単体で見るのではなく、周辺施設を含めた「エリア」として捉えることで、より便利で、より豊かなキャンプを計画することができます。

知っておきたいキャンプサイトの種類

キャンプ場に到着して、自分たちが使うことになる場所が「キャンプサイト」です。このサイトにはいくつかの種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。どのサイトを選ぶかによって、キャンプのスタイルや快適さが変わってくるため、予約時にしっかりと理解しておくことが重要です。

| サイトの種類 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 区画サイト | ・プライベート空間が確保できる ・隣との距離が保たれ安心 ・車の乗り入れが可能な場合が多い |

・スペースが限られている ・レイアウトの自由度が低い ・料金が比較的高め |

・初心者、ファミリー ・プライバシーを重視したい人 |

| フリーサイト | ・レイアウトの自由度が高い ・開放感がある ・料金が比較的安価 |

・場所取りが早い者勝ち ・隣との距離が近くなる可能性 ・地面が平らでない場合がある |

・中級者〜上級者 ・グループキャンプ ・開放感を満喫したい人 |

| 電源付きサイト | ・家電製品が使える(スマホ充電、暖房器具など) ・快適性が格段に向上する |

・料金が最も高い ・利用できるサイト数が限られる |

・冬キャンプをする人 ・ガジェットを多用したい人 ・小さな子供連れのファミリー |

区画サイト

区画サイトは、駐車スペースやテントを張るスペースがロープや垣根などで区切られているサイトです。多くの場合、「8m × 10m」のように広さがあらかじめ決められています。

最大のメリットは、プライベートな空間が確保されることです。隣のキャンパーとの間に一定の距離が保たれるため、周りを気にしすぎることなく、落ち着いて過ごすことができます。場所取りの心配もなく、予約した時間に行けば必ず自分のスペースが確保されているという安心感は、特に初心者にとって大きな魅力です。

また、「オートサイト」と呼ばれるタイプの区画サイトでは、サイト内に車を直接乗り入れることができます。これにより、車からテントまでの荷物の運び入れが非常に楽になります。重いクーラーボックスやコンテナボックスを運ぶ手間が省けるのは、大きなアドバンテージです。

一方、デメリットとしては、スペースが限られているため、大型のテントやタープを張る際にレイアウトの自由度が低くなる点が挙げられます。持っているテントのサイズが区画に収まるか、事前に確認が必要です。また、フリーサイトに比べて料金は高めに設定されているのが一般的です。

初めてのキャンプで、設営や周りとの距離感に不安がある方、小さなお子様連れのファミリーには、この区画サイトを強くおすすめします。

フリーサイト

フリーサイトは、区画サイトのように区切りがなく、広大な敷地内の好きな場所に自由にテントを設営できるサイトです。

最大のメリットは、その開放感とレイアウトの自由度の高さにあります。景色の良い場所を選んだり、グループでテントを円形に配置したりと、自分たちのスタイルに合わせて好きなように空間を使うことができます。区画という制約がないため、自然との一体感をより強く感じられるでしょう。また、料金が区画サイトよりも安価に設定されていることが多いのも魅力です。

しかし、良い面ばかりではありません。フリーサイトは基本的に場所取りが早い者勝ちです。連休などの混雑時には、良い場所(平坦で、水はけが良く、炊事場やトイレに近い場所)は早朝から埋まってしまいます。到着が遅れると、傾斜があったり、他のキャンパーに囲まれたりと、不便な場所に設営せざるを得なくなる可能性があります。

また、混雑時には隣のテントとの距離が近くなり、プライベート感が損なわれたり、夜間の話し声や物音が気になったりすることもあります。車の乗り入れができないフリーサイトも多く、その場合は駐車場からサイトまで荷物を手で運ぶ必要があります。

ある程度キャンプに慣れてきて、開放的な雰囲気を楽しみたい方や、仲間と自由なレイアウトで楽しみたいグループキャンプに向いているサイトと言えるでしょう。

電源付きサイト

電源付きサイトは、サイト内にコンセント(AC電源)が設置されている区画サイトです。多くの場合、延長コード(コードリール)を持参して、コンセントからテント内やタープ下まで電気を引き込んで使用します。

最大のメリットは、普段使っている家電製品が使えることによる圧倒的な快適性の向上です。スマートフォンの充電はもちろん、夏場は扇風機、冬場は電気毛布やホットカーペット、セラミックファンヒーターといった暖房器具が使えます。これにより、特に冬キャンプのハードルが劇的に下がります。寒さで眠れないという事態を防げるため、初心者や寒がりの方でも安心して冬キャンプに挑戦できます。

また、ポータブルスピーカーで音楽を楽しんだり、プロジェクターで映画鑑賞をしたりと、キャンプの楽しみ方の幅も広がります。

デメリットは、料金が通常の区画サイトよりもさらに高くなることと、設置されているサイト数が限られているため、予約が取りにくい場合があることです。使用できる電力には上限(多くは1000W〜1500W)があるため、消費電力の大きい家電(ドライヤーや電気ケトルなど)を同時に複数使うとブレーカーが落ちる可能性があるので注意が必要です。

「キャンプはしたいけど、快適さも妥協したくない」という方や、ガジェットをフル活用してキャンプを楽しみたい方、そして何より安全に冬キャンプを楽しみたい方にとって、電源付きサイトは非常に心強い選択肢となります。

【完全版】キャンプの持ち物リスト

キャンプの準備で最も重要かつ大変なのが持ち物選びです。忘れ物をすると、せっかくのキャンプが台無しになってしまうことも。ここでは、キャンプに必要な持ち物をカテゴリ別に分け、それぞれの役割や選び方のポイントを詳しく解説します。このリストをベースに、自分のキャンプスタイルに合わせてカスタマイズしてください。

【必需品】テント・タープ関連

これらはキャンプにおける「家」となる最も重要なアイテムです。

テント

テントは、雨風をしのぎ、プライベートな空間を確保し、安心して眠るための必需品です。

- 役割: 就寝スペースの確保、雨風や虫からの保護、プライバシーの確保。

- 選び方のポイント:

- 利用人数: 「使用人数+1名」のサイズを選ぶと、荷物を置いても余裕が生まれて快適です。例えば、3人で使用する場合は4人用テントがおすすめです。

- 設営のしやすさ: 初心者の方は、ポール数が少なく、自立する「ドーム型テント」が設営しやすくておすすめです。近年はワンタッチで開くタイプや、空気を入れるだけで設営できるエアフレームタイプも人気です。

- 耐水圧: テントの生地がどれくらいの水圧に耐えられるかを示す数値です。一般的な雨であれば耐水圧1,500mm以上あれば十分対応できます。スペックをよく確認しましょう。

- 前室(ぜんしつ)の有無: テントの入り口前にある、屋根付きのスペースのこと。靴や濡れた荷物を置くのに便利で、あると快適さが格段に上がります。

タープ

タープは、日差しや雨を防ぎ、リビングスペースを作り出すための大きな布です。

- 役割: 日除け、雨除け、リビング空間の創出。

- 選び方のポイント:

- 形状:

- ヘキサタープ(六角形): 設営が比較的簡単で、美しいシルエットが人気。風に強く、開放感があります。初心者におすすめ。

- レクタタープ(長方形): 有効面積が広く、大人数でも対応可能。日陰をしっかり確保できますが、設営には少しコツが必要です。

- スクリーンタープ: 四方をメッシュやシートで囲える箱型のタープ。虫の侵入を完全に防げるため、特に虫が多い季節に快適です。

- 素材: コットン(綿)やポリコットン(TC素材)は火の粉に強く、焚き火の近くで使いやすいですが、重くて乾きにくいです。ポリエステルは軽くて扱いやすいですが、火の粉には弱いです。

- 形状:

ペグ・ハンマー・ロープ

テントやタープを地面に固定するための重要な道具です。

- ペグ: テントに付属しているプラスチック製やアルミ製のペグは、硬い地面では曲がったり折れたりすることがあります。強度の高い「鍛造(たんぞう)ペグ」を別途購入しておくと、どんな地面のキャンプ場でも安心して設営できます。長さは20cm〜30cmのものが汎用性が高くおすすめです。

- ハンマー: ペグを打ち込むためのハンマーも、ヘッド部分が金属製のしっかりしたものを用意しましょう。ペグ抜きが付いているタイプが便利です。

- ロープ(ガイロープ): テントやタープの固定に使います。自在金具が付いており、長さを調整できるものが基本です。夜間、足に引っ掛けないように、蓄光タイプや反射材が織り込まれたものを選ぶと安全です。

【必需品】寝具関連

屋外での快適な睡眠は、翌日の活動の質を左右します。

寝袋(シュラフ)

キャンプ用の寝袋です。季節やキャンプ場の標高に合ったものを選びましょう。

- 選び方のポイント:

- 形状:

- マミー型: 体にフィットするミノムシのような形状。保温性が高く、冬キャンプや登山に向いています。

- 封筒型(レクタングラー型): 布団のようにゆったりとした形状。手足を自由に動かせ、同じモデル同士を連結して使えるものもあります。ファミリーキャンプや夏キャンプにおすすめ。

- 対応温度: 「快適使用温度」が、キャンプに行く時期の最低気温よりも5℃低いものを選ぶのが目安です。例えば、最低気温が10℃の場所に行くなら、快適使用温度が5℃の寝袋を選ぶと安心です。

- 中綿の素材: ダウン(羽毛)は軽量コンパクトで保温性が高いですが、高価で水濡れに弱いです。化繊(化学繊維)はダウンより重くかさばりますが、安価で水濡れに強く、手入れが簡単なので初心者におすすめです。

- 形状:

マット

地面からの冷気や凹凸を遮断し、快適な寝心地を確保するためのマットです。寝袋と同じくらい重要なアイテムです。

- 選び方のポイント:

- 種類:

- クローズドセルマット: 銀マットのような発泡素材のマット。安価で丈夫、広げるだけですぐに使えますが、かさばるのが難点。

- インフレータブルマット: バルブを開けると自動である程度空気が入るタイプ。クッション性と断熱性が高く、寝心地が良いです。

- エアマット: 空気を注入して使うタイプ。最もコンパクトになりますが、穴が開くと使えなくなります。

- 厚みとR値: 厚みがあるほどクッション性が高まります。また、「R値」という断熱性を示す数値が高いほど、地面からの冷気を遮断する能力が高くなります。冬キャンプではR値の高いマットが必須です。

- 種類:

枕

普段使っている枕でも代用できますが、キャンプ用のコンパクトな枕があると便利です。空気で膨らませるインフレータブルピローや、衣類をスタッフサックに詰めて代用する方法もあります。

【必需品】リビング・ファニチャー関連

日中、食事をしたりくつろいだりするための家具です。

テーブル

食事をしたり、調理をしたり、小物を置いたりするのに必須です。

- 選び方のポイント:

- 高さ: チェアの高さに合わせて選びます。ロースタイル(地面に近い低いスタイル)か、ハイスタイル(通常のダイニングテーブルに近い高さのスタイル)かを決めましょう。初心者は扱いやすいロースタイルが人気です。

- 素材: アルミやスチール製のものは熱い鍋などを直接置けて便利です。ウッド製のものは雰囲気が良いですが、重くて手入れが必要です。

- 収納性: 天板がロール状にたためる「ロールトップテーブル」や、折りたたみ式のテーブルがコンパクトになり人気です。

チェア

キャンプでのリラックスタイムに欠かせません。

- 選び方のポイント:

- 座り心地: これが最も重要です。可能であれば、アウトドアショップで実際に座ってみて選びましょう。

- 背もたれの高さ: 背もたれが肩まである「ハイバックチェア」は、頭をもたせかけてリラックスできるため、焚き火を眺めながらくつろぐのに最適です。

- 収納性: コンパクトに収束するタイプが一般的です。軽量なモデルは持ち運びに便利ですが、安定感に欠ける場合もあります。

【必需品】ランタン(照明)関連

夜のキャンプサイトを照らす明かりは、安全性と雰囲気作りの両面で不可欠です。最低でも2〜3個は用意しましょう。

- 種類と役割分担:

- メインランタン: サイト全体を照らす最も明るいランタン。ガス式やガソリン式は光量が大きいですが、扱いがやや難しいです。初心者は大光量のLEDランタンが安全で手軽です。

- テーブルランタン: 食卓を照らすためのランタン。雰囲気を重視し、暖色系の光を選ぶと料理が美味しく見えます。

- テント内ランタン: テント内で使用します。一酸化炭素中毒の危険があるため、テント内では必ずLEDランタンを使用してください。吊り下げられるタイプが便利です。

- ヘッドライト・懐中電灯: 両手が自由になるヘッドライトは、夜間の移動や作業(トイレ、洗い物など)に必須です。一人一つずつ用意しましょう。

【必需品】調理関連

キャンプごはんを作るための道具一式です。

バーナー(コンロ)

お湯を沸かしたり、調理をしたりするための火器です。

- 種類:

- シングルバーナー: コンパクトで持ち運びやすい。ソロやデュオキャンプ向き。

- ツーバーナー: コンロが2口あり、家庭のキッチンのように同時に複数の調理ができます。ファミリーキャンプで活躍します。

- 燃料: 手に入りやすく扱いが簡単なCB缶(カセットボンベ)を使用するモデルが初心者におすすめです。OD缶(アウトドア缶)は寒冷地に強いですが、やや高価です。

クッカー(鍋・フライパン)

アルミ製やステンレス製、チタン製などがあります。複数がセットになってコンパクトに収納(スタッキング)できるものが便利です。最初は家庭用の鍋やフライパンで代用しても構いません。

食器・カトラリー

皿、ボウル、マグカップ、箸、スプーン、フォークなど。割れにくい素材(ステンレス、プラスチック、木製など)を選びましょう。紙皿や割り箸も手軽ですが、ゴミが増えるので環境への配慮も考えたいところです。

クーラーボックス

食材や飲み物を保冷するための箱です。

- 選び方のポイント:

- 保冷力: ハードタイプは保冷力が高く、連泊にも対応できます。ソフトタイプは軽量で折りたためるものが多く、デイキャンプや買い出し用に便利です。

- 容量: 1泊2日のファミリーキャンプなら40〜50L程度が目安です。

- 使い方: 食材用と飲み物用で2つに分けると、開閉回数が減り、保冷力を持続させることができます。

【必需品】焚き火関連

キャンプの醍醐味である焚き火を楽しむための道具です。

焚き火台

ほとんどのキャンプ場では、地面で直接火を焚く「直火」が禁止されています。焚き火を楽しむためには焚き火台が必須です。調理もできるグリル付きのモデルや、コンパクトに折りたためるモデルなど様々な種類があります。

薪・炭

燃料です。キャンプ場で販売されていることが多いですが、ホームセンターなどで事前に購入していくと割安な場合があります。広葉樹の薪は火持ちが良く、針葉樹の薪は火付きが良いという特徴があります。

着火剤・ライター

火を確実におこすための必需品です。ジェルタイプや固形タイプなどがあります。ライターやチャッカマンの他に、雨や風に強いファイヤースターターがあると、より本格的な火おこしが楽しめます。

【必需品】衛生用品・救急セット

- 衛生用品: 歯ブラシ、タオル、石鹸、シャンプー、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、ゴミ袋(多めに)。

- 救急セット(ファーストエイドキット): 絆創膏、消毒液、包帯、ガーゼ、虫刺され薬、かゆみ止め、鎮痛剤、胃腸薬、ポイズンリムーバー(蜂やアブに刺された際の応急処置用)、常備薬など。自然の中では小さな怪我はつきものです。必ず準備しておきましょう。

あると便利なキャンプグッズ

必需品ではありませんが、あるとキャンプがより快適で楽しくなるアイテムです。

- ポータブル電源: 電源サイトでなくても家電が使えるようになります。スマホの充電や小型の電気毛布などに。

- ホットサンドメーカー: 食パンに好きな具材を挟んで焼くだけで、絶品の朝食が完成します。

- ダッチオーブン: 煮る、焼く、蒸す、揚げるなど万能に使える鉄鍋。料理の幅が格段に広がります。

- 焚き火テーブル: 焚き火台を囲むように設置できる、熱に強い金属製のテーブル。

- ハンモック: 木陰に吊るして揺られれば、最高のリラックスタイムを過ごせます。

- ジャグ(ウォータータンク): サイトに水道がない場合に、炊事場から水を汲んでおくと手洗いや調理に便利です。

- ゴム手袋: 後片付けで食器を洗う際に、手が汚れず、冷たい水から守ってくれます。

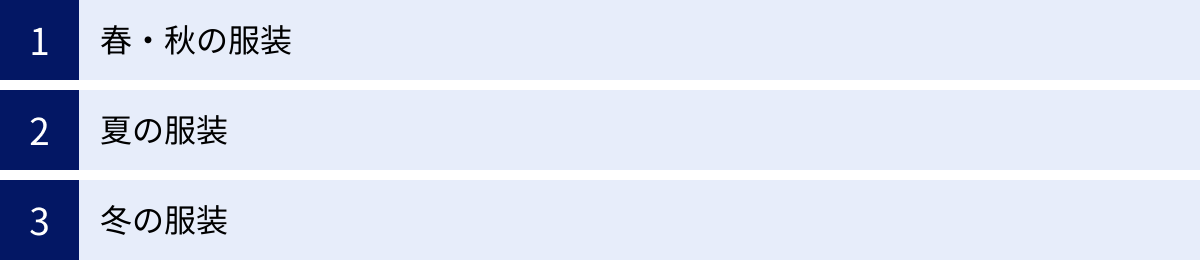

季節別キャンプの服装ガイド

キャンプでは、一日の中でも気温の変化が大きく、天候も変わりやすいため、服装選びは非常に重要です。快適かつ安全に過ごすための基本は「レイヤリング(重ね着)」です。これにより、暑い時は脱ぎ、寒い時は着ることで、体温調節を容易に行えます。

春・秋の服装

春(4〜5月)と秋(10〜11月)は、キャンプに最適なシーズンですが、一日の中での寒暖差が最も激しい季節でもあります。日中は暖かくても、朝晩は冬のように冷え込むことが多いため、油断は禁物です。

- ベースレイヤー(肌着): 汗を素早く吸収し、乾かしてくれる化学繊維(ポリエステルなど)やメリノウール素材のものがおすすめです。汗で濡れた綿のTシャツは体を冷やす原因になるため、避けるのが無難です。

- ミドルレイヤー(中間着): 保温を担当する層です。フリースや薄手のダウンジャケット、ネルシャツなどが適しています。着脱しやすい前開きのものが便利です。

- アウターレイヤー(上着): 風や小雨を防ぐための層です。マウンテンパーカーやウィンドブレーカーなどが活躍します。防水透湿性素材(ゴアテックスなど)のものであれば、急な天候の変化にも対応できて安心です。

- ボトムス: 動きやすく、丈夫な素材のものが良いでしょう。ストレッチ性の高いトレッキングパンツや、難燃素材のパンツは焚き火の火の粉にも強くおすすめです。ジーンズは濡れると乾きにくく、動きにくいためあまり適していません。

- その他:

- 防寒着: 朝晩の冷え込みに備え、厚手のダウンジャケットやフリースを一枚余分に持っていくと安心です。

- 足元: 防水性のあるトレッキングシューズや、脱ぎ履きしやすいサンダルがあると便利です。

- 小物: ニット帽、ネックウォーマー、手袋もあると、冷え込む時間帯に重宝します。

夏の服装

夏(7〜8月)のキャンプは、熱中症対策と虫対策が最重要課題です。標高の低いキャンプ場では、日中は35℃を超えることも珍しくありません。

- トップス: 速乾性と通気性に優れた化学繊維のTシャツが基本です。日差しが強いので、UVカット機能のあるものがおすすめです。汗をかいたらこまめに着替えられるよう、着替えは多めに用意しましょう。

- ボトムス: ショートパンツは涼しいですが、虫刺されや怪我のリスクが高まります。薄手で速乾性のあるロングパンツを着用するか、ショートパンツにレギンスを組み合わせるスタイルが、動きやすさと安全性を両立できておすすめです。

- 羽織りもの: 日差し対策や、朝晩の肌寒さ、冷房の効いた施設内での体温調節のために、薄手のパーカーや長袖シャツを一枚持っていくと非常に役立ちます。虫除け効果のある素材のものも市販されています。

- 帽子: つばの広いハットは、直射日光を遮り、熱中症予防に必須のアイテムです。

- 足元: サンダルは涼しくて便利ですが、設営時や焚き火の際には、足を保護できるスニーカーやアウトドアシューズを履くようにしましょう。川遊びなど水辺で活動する際は、脱げにくく乾きやすいスポーツサンダルが適しています。

- 虫対策: 虫除けスプレーは必須です。肌の露出はなるべく避け、白っぽい色の服は蜂を寄せ付けにくいと言われています。

冬の服装

冬(12月〜2月)のキャンプは、寒さが最大の敵です。「防寒」こそが全てと言っても過言ではありません。適切なウェアを揃えなければ、楽しむどころか命の危険に晒される可能性もあります。

- ベースレイヤー(肌着): 保温性が高く、速乾性にも優れたメリノウール素材や、厚手の化学繊維素材のものが必須です。「ヒートテック」に代表される吸湿発熱インナーも有効ですが、汗をかきすぎると汗冷えの原因になるため、アクティブに動く際は注意が必要です。上下(長袖とタイツ)で着用しましょう。

- ミドルレイヤー(中間着): 保温層を厚くします。厚手のフリースやダウンベスト、セーターなどを重ね着します。ベースレイヤーとアウターの間に空気の層を作るイメージです。

- アウターレイヤー(上着): 防風・防水性に優れた、中綿がたっぷり入った冬用のダウンジャケットやオーバージャケットが必須です。丈が長いものの方が腰回りまで暖かくできます。

- ボトムス: 防風・保温性の高い中綿入りのパンツ(オーバーパンツ)を、ベースレイヤー(タイツ)の上から履きます。通常のパンツの上に重ね履きするのも効果的です。

- 足元: 防水・防寒仕様のスノーブーツやウィンターブーツが必須です。地面からの冷えは足元から伝わってくるため、靴下の重ね履き(薄手の速乾性靴下+厚手のウール靴下)も有効です。

- 小物(三首を温める): 体温調節の要である「首」「手首」「足首」を冷やさないことが重要です。ネックウォーマー、厚手の手袋(グローブ)、レッグウォーマーは必ず用意しましょう。耳まで覆えるニット帽も必需品です。

冬キャンプはハードルが高いですが、万全の準備をすれば、澄んだ空気、美しい星空、暖かい焚き火といった、他の季節にはない格別の体験が待っています。

キャンプ当日の流れ

事前の準備が万端でも、当日の動きがスムーズにいかないと、焦ってしまったり、楽しむ時間がなくなってしまったりします。ここでは、一般的な1泊2日のキャンプにおける、到着から撤収までの基本的な流れを時系列で解説します。これを参考に、自分たちのタイムスケジュールを組み立ててみましょう。

キャンプ場到着・受付

【目安時間:13:00頃】

多くのキャンプ場は、チェックイン時間を13:00〜14:00頃に設定しています。時間に余裕を持って到着し、まずは管理棟で受付を済ませましょう。

- 受付: 管理棟で予約名を告げ、利用料金を支払います。

- 説明を受ける: キャンプ場内の地図をもらい、サイトの場所、トイレ・炊事場の位置、ゴミの分別方法、消灯時間、注意事項などの説明をしっかり聞きます。分からないことがあれば、この時に質問しておきましょう。

- サイトへ移動: 指定されたサイトへ車で移動します。フリーサイトの場合は、場所を決める前に一度場内を歩いて回り、平坦で水はけが良さそうな場所を探します。

テントやタープの設営

【目安時間:13:30〜15:30】

受付が終わったら、日が暮れる前に「家」となるテントと「リビング」となるタープを設営します。設営はキャンプで最も重要かつ時間のかかる作業です。

- レイアウト決め: サイト内で、テントの入り口の向き(風向きやプライバシーを考慮)、タープの位置、焚き火をする場所、車の駐車位置などを大まかに決めます。

- グランドシートを敷く: テントを設営する場所に、テントの底を汚れや湿気から守るグランドシートを敷きます。

- テント設営: 説明書を見ながら、ポールを組み立て、テントを立ち上げ、ペグで地面に固定します。最初は時間がかかりますが、焦らず確実に作業しましょう。

- タープ設営: テントとの位置関係を考えながらタープを設営します。風の抵抗を受けにくいように、メインポールを風上に向けるのが基本です。

- 荷物の搬入と整理: テント内にマットや寝袋を運び入れ、テーブルやチェア、クーラーボックスなどを配置して、リビングスペースを整えます。

初心者は設営に2時間以上かかることも想定しておきましょう。明るいうちに余裕を持って終わらせることが大切です。

昼食・夕食の準備と食事

【目安時間:夕食準備 16:30頃〜 / 食事 18:00頃〜】

設営が一段落したら、少し休憩してから食事の準備に取り掛かります。

- 昼食: 到着時間によっては、設営前に簡単に済ませるのがおすすめです。おにぎりやパン、カップラーメンなど、調理不要ですぐに食べられるものを用意しておくとスムーズです。

- 夕食準備: 日が落ちると手元が見えにくくなるため、野菜を切るなどの下ごしらえは明るいうちに済ませておくのがポイントです。火おこし(炭や薪)も早めに始めましょう。

- 食事: みんなで協力して作った料理を、自然の中で味わいましょう。この時間がキャンプの醍醐味の一つです。後片付けを楽にするため、食べ終わった食器はティッシュなどで汚れを拭き取っておくと良いでしょう。

焚き火や団らんを楽しむ

【目安時間:19:30頃〜】

食事が終わり、後片付けがある程度済んだら、お待ちかねの焚き火タイムです。

- 焚き火の準備: 焚き火台に薪を組み、火をつけます。

- リラックスタイム: チェアに座って、ゆらめく炎を眺めながら語り合ったり、マシュマロを焼いたり、温かい飲み物を飲んだり。思い思いの自由な時間を過ごしましょう。星空観察もおすすめです。

- 火の後始末: 就寝前には、必ず焚き火の火が完全に消えたことを確認します。薪が燃え尽きるのを見届けるか、火消し壺に入れて鎮火させます。水をかけて消すと、水蒸気が上がったり、焚き火台を傷めたりすることがあるので注意が必要です。

就寝準備と就寝

【目安時間:21:30頃〜】

多くのキャンプ場では、22:00頃を消灯・就寝時間(クワイエットタイム)と定めています。周りの利用者に配慮し、早めに就寝準備を始めましょう。

- 片付け: 食べ物やゴミは、野生動物(カラス、タヌキ、キツネなど)に荒らされないよう、必ず車の中かテントの中にしまいます。外に放置するのは厳禁です。

- 歯磨き・トイレ: ヘッドライトを持って、洗い場やトイレに行きます。

- 就寝: テントの入り口をしっかり閉め、ランタンを消して寝袋に入ります。貴重品は必ずテント内に持ち込みましょう。

起床と朝食

【目安時間:6:00〜7:00頃】

キャンプ場の朝は早いです。鳥のさえずりとともに、すがすがしい空気の中で目覚めるのは格別です。

- 起床: テントから出て、朝の新鮮な空気を吸い込みましょう。

- 朝食の準備: コーヒーを淹れたり、ホットサンドを焼いたりと、簡単なものでも外で食べると美味しく感じられます。

- 朝食: チェックアウトの時間から逆算し、ゆっくりと朝食を楽しみます。

片付けと撤収

【目安時間:8:30頃〜】

キャンプで最も大変な作業が、撤収です。「来た時よりも美しく」を合言葉に、計画的に進めましょう。

- 片付け開始: チェックアウト時間(多くは11:00〜12:00)に間に合うよう、早めに片付けを始めます。

- 乾かす: 夜露や結露で濡れているテント、タープ、寝袋などを、太陽の光でできるだけ乾かします。濡れたまま収納するとカビの原因になります。

- 食器洗い・ゴミまとめ: 使った食器を洗い、ゴミをルールに従って分別します。

- 道具の収納: 小さなものから順に片付けていき、最後に大物(テーブル、チェア、テント、タープ)を畳んで収納します。

- 最終確認(忘れ物チェック): 荷物を全て車に積み込んだら、サイト内を歩いて忘れ物がないか、ゴミが落ちていないかを入念に確認します。特にペグは地面に刺さったまま忘れやすいので注意が必要です。

- チェックアウト: 管理棟に立ち寄り、サイトプレートなどを返却して挨拶をします。これでキャンプは終了です。お疲れ様でした。

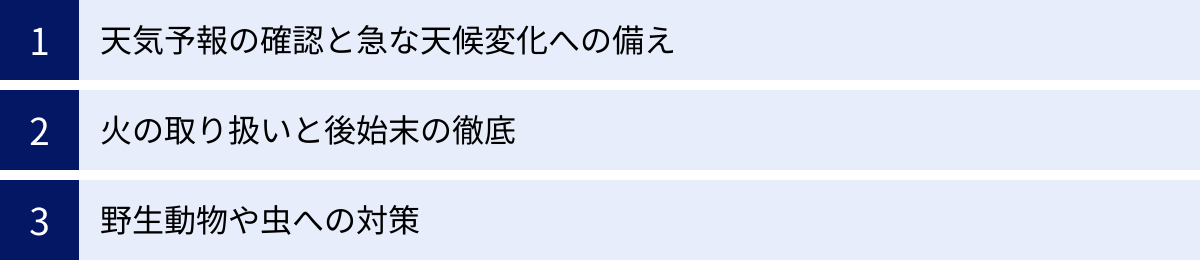

キャンプで気をつけるべき注意点

キャンプは楽しいアクティビティですが、自然が相手である以上、様々なリスクも伴います。安全に楽しむためには、事前に注意点を理解し、適切な備えをしておくことが不可欠です。ここでは、特に重要な3つの注意点を解説します。

天気予報の確認と急な天候変化への備え

山の天気は非常に変わりやすいということを常に念頭に置いておく必要があります。出発前に天気予報を確認するのはもちろんですが、キャンプ中もスマートフォンのアプリなどでこまめに最新の情報をチェックしましょう。

- 出発前の判断:

- 台風の接近や、大雨・強風警報が発令されている場合は、勇気を持ってキャンプを中止・延期する決断が重要です。無理な決行は、事故につながる最も大きな原因となります。キャンセル料が惜しいという気持ちは分かりますが、安全には代えられません。

- キャンプ中の備え:

- 強風対策: 風が強くなってきたら、タープは低く張り直すか、危険と判断した場合は畳みましょう。テントの張り綱(ガイロープ)を全てしっかりと張り、ペグが抜けていないか確認します。

- 大雨対策: テントの周りに溝を掘って、水の通り道を作っておくと、浸水を防ぐのに役立ちます。タープの下に荷物を移動させ、雨に濡れないように保護します。

- 雷対策: 雷が近づいてきたら、テントやタープの下は危険です。最も安全な場所は、鉄筋コンクリートの建物(管理棟やサニタリー棟)か車の中です。すぐに避難しましょう。

- 適切な装備:

- レインウェア(上下セパレートタイプ)は必ず持参しましょう。傘は片手がふさがり、風に弱いため、キャンプではあまり役に立ちません。

- テントやタープのスペック(耐水圧)を確認し、十分な性能のものを選びましょう。

天候の変化を予測し、早め早めに対応することが、安全なキャンプの基本です。

火の取り扱いと後始末の徹底

キャンプの魅力である焚き火やBBQですが、一歩間違えれば火事や火傷、一酸化炭素中毒といった重大な事故につながります。火の取り扱いには最大限の注意を払いましょう。

- 火おこし・燃焼中:

- 風の強い日は焚き火を控える: 強風時は火の粉が遠くまで飛散し、自分のテントや周りのサイト、さらには山火事の原因となる危険性があります。

- 燃えやすいものを近くに置かない: テントやタープ、衣類、ガス缶など、燃えやすいものから十分に距離をとって焚き火台を設置します。

- 子供から目を離さない: 子供だけで火の周りで遊ばせないように徹底し、火の危険性をしっかりと教えましょう。

- テント内での火器使用は厳禁: テント内やスクリーンタープ内で炭火や薪、ガスランタンなどを使用すると、一酸化炭素中毒になり、最悪の場合死亡事故につながります。絶対にやめましょう。換気が不十分な空間での火器使用は非常に危険です。

- 火の後始末:

- 就寝時・サイトを離れる際は必ず消火: 火をつけたままその場を離れるのは厳禁です。

- 完全に鎮火させる: 薪や炭は、見た目では鎮火しているように見えても、内部でまだ燃えていることがあります(熾火の状態)。水をかける、火消し壺に入れるなどして、完全に火が消えたことを手で触って確認できるレベルまで徹底しましょう。

- 灰の処理: 燃え残った炭や灰は、キャンプ場指定の「灰捨て場」に捨てます。灰捨て場がない場合は、火消し壺などに入れて必ず持ち帰りましょう。地面に埋めるのはマナー違反であり、自然環境にも悪影響を与えます。

火の管理は、キャンパーとしての最も重要な責任の一つです。

野生動物や虫への対策

キャンプ場は、人間だけのものではありません。様々な野生動物や虫たちが暮らす場所にお邪魔しているという意識を持つことが大切です。

- 野生動物対策:

- 食べ物やゴミの管理を徹底する: 夜間、食べ物や生ゴミをテントの外に放置するのは絶対にやめましょう。カラスやタヌキ、キツネ、場所によってはシカやクマなどが匂いを嗅ぎつけて寄ってきます。食材やゴミは、クーラーボックスやコンテナに入れ、車内かテント内に保管するのが鉄則です。

- 野生動物に餌を与えない: 「かわいいから」といって餌を与える行為は、動物が人間に慣れてしまい、生態系を乱す原因となります。絶対にやめましょう。

- クマ出没情報に注意: クマが出没する可能性のあるエリアでは、キャンプ場の指示に従い、鈴やラジオなどで音を出し、人間の存在を知らせることが有効です。

- 虫対策:

- 刺す虫への対策: 蚊、ブヨ(ブユ)、アブ、蜂、マダニなど、キャンプ場には様々な害虫がいます。

- 服装: 肌の露出を避けるため、夏でも長袖・長ズボンが基本です。

- 虫除けスプレー: 皮膚用と衣類・テント用のものを準備しましょう。特に、足元を集中して刺すブヨには、ハッカ油スプレーが効果的と言われています。

- 蚊取り線香・森林香: サイトの周りに複数設置すると、バリア効果が期待できます。パワーの強い「森林香」がおすすめです。

- ポイズンリムーバー: 蜂やアブに刺された際、毒を吸い出すための器具です。一つ持っておくと安心です。

- マダニ対策: 草むらや笹藪には不用意に入らないようにしましょう。キャンプ後は、体にマダニが付着していないか入念にチェックしてください。

- 刺す虫への対策: 蚊、ブヨ(ブユ)、アブ、蜂、マダニなど、キャンプ場には様々な害虫がいます。

これらの対策を講じることで、予期せぬトラブルを未然に防ぎ、安心してキャンプを楽しむことができます。

必ず守りたいキャンプの基本マナー

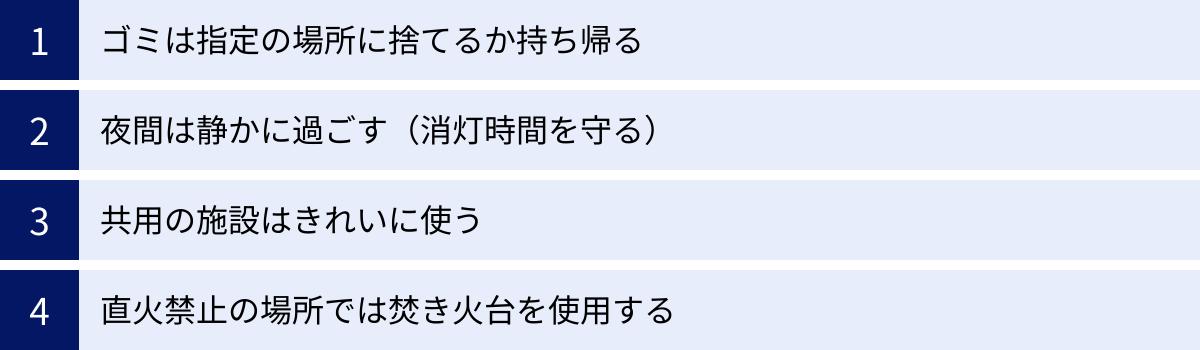

キャンプ場は、多くの人が共同で利用する公共の場所です。自分たちが楽しむことはもちろん大切ですが、他のキャンパーに迷惑をかけず、全員が気持ちよく過ごせるように、基本的なマナーを守ることが求められます。ここでは、キャンパーとして必ず守りたい4つの基本マナーを紹介します。

ゴミは指定の場所に捨てるか持ち帰る

「来た時よりも美しく」は、キャンパーの最も基本的な心構えです。ゴミの処理は、そのキャンプ場のルールに厳密に従いましょう。

- ゴミの分別: キャンプ場にゴミ捨て場がある場合、その分別ルールは非常に細かいことが多いです。「燃えるゴミ」「缶」「ビン」「ペットボトル」はもちろん、「ガス缶」「網」など、地域やキャンプ場独自のルールが定められています。受付時にもらう案内をよく読み、指定された場所に、指定された時間に捨てるようにしましょう。

- ゴミの持ち帰り: キャンプ場によっては、ゴミを一切引き取ってくれないところもあります。その場合は、発生したゴミは全て自分たちで持ち帰るのがルールです。持ち帰りやすいように、丈夫で匂いが漏れにくいゴミ袋を多めに準備しておきましょう。

- サイトの清掃: 撤収時には、自分たちが使ったサイトを見回り、ペグの抜き忘れや、食材の切れ端、タバコの吸い殻といった小さなゴミも残さず拾い集めます。次に使う人が気持ちよく使えるように、きれいな状態にしてサイトを離れるのがマナーです。

自然環境を守り、キャンプ場を維持していくためにも、ゴミ問題に対する意識を高く持つことが重要です。

夜間は静かに過ごす(消灯時間を守る)

キャンプ場の夜は、街中と違って音が響きやすいです。テントの布一枚隔てた先には、他のキャンパーが休んでいます。

- 消灯時間(クワイエットタイム)の遵守: ほとんどのキャンプ場では、22:00頃から翌朝6:00〜7:00頃までを消灯時間(クワイエットタイム)と定めています。この時間帯は、大声での会話や、音楽を流す行為は厳禁です。

- 話し声のボリューム: グループで盛り上がっていると、ついつい声が大きくなりがちです。消灯時間になったら、焚き火を囲んでの会話もひそひそ声にするか、テントに入って静かに過ごしましょう。

- 物音への配慮: 夜間は、車のドアを閉める音や、ペグを打つ音、薪を割る音なども想像以上に響きます。設営は日中に終わらせ、夜間の車の出入りや大きな物音を立てる作業は避けましょう。

- 照明の配慮: 明るすぎるランタンの光が、隣のテントを煌々と照らしてしまうこともあります。夜間はランタンの光量を落とすか、光が直接隣のサイトに向かないように向きを調整するなどの配慮が必要です。

お互いが快適な夜を過ごせるよう、静かに過ごすことを心がけましょう。

共用の施設はきれいに使う

炊事場、トイレ、シャワー室といった共用の施設は、次に使う人のことを考えて、きれいに利用するのがマナーです。

- 炊事場:

- シンクの清掃: 食器や調理器具を洗った後は、シンクに残った生ゴミや食べかすを必ず備え付けのネットや三角コーナーに捨て、きれいな状態に戻しましょう。油汚れをそのまま流すと、排水管が詰まる原因にもなります。キッチンペーパーなどで拭き取ってから洗うのが基本です。

- 独占しない: 混雑している時は、場所を譲り合いながら使いましょう。洗い終わった食器を長時間シンク周りに放置するのもやめましょう。

- トイレ:

- 汚してしまった場合は、自分で清掃しましょう。次に使う人が気持ちよく使える状態を保つことを意識します。

- シャワー室:

- 使用後は、髪の毛などを取り除き、軽く洗い流してから退出しましょう。

これらの施設は、キャンプ場のスタッフが定期的に清掃してくれていますが、利用者一人ひとりがきれいに使う意識を持つことで、常に快適な環境が保たれます。

直火禁止の場所では焚き火台を使用する

焚き火はキャンプの大きな楽しみですが、ルールを守って行わなければ、環境破壊や火災につながる危険な行為となります。

- 直火禁止の徹底: 日本の多くのキャンプ場では、環境保護や火災防止の観点から、地面で直接火を焚く「直火(じかび)」を禁止しています。直火は、地面の下にいる微生物や植物の根を焼き殺してしまい、元の自然な状態に戻るまでには長い年月がかかります。

- 焚き火台の使用: 直火禁止の場所では、必ず焚き火台を使用しましょう。焚き火台を使うことで、地面へのダメージを最小限に抑えることができます。

- 焚き火シートの活用: 焚き火台を使っていても、熱や火の粉で地面の芝生を傷めてしまうことがあります。焚き火台の下に、ガラス繊維などでできた不燃性の「焚き火シート(スパッタシート)」を敷くことで、地面への影響をさらに軽減できます。これは、マナー意識の高いキャンパーの間では常識となりつつあります。

これらのマナーは、特別なことではありません。他の人や自然環境を思いやる「想像力」があれば、自然とできることばかりです。ルールとマナーを守って、誰にとっても素晴らしいキャンプ体験を作り上げましょう。

キャンプ初心者のよくある疑問 Q&A

キャンプを始める前は、様々な疑問や不安が浮かんでくるものです。ここでは、キャンプ初心者が抱きがちなよくある質問に対して、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

キャンプ用品は買うべき?レンタルすべき?

A. 結論から言うと、初心者はまず「レンタル」から始めるのが圧倒的におすすめです。

キャンプ用品、特にテントやタープ、寝袋といった大物は高価なものが多く、一式揃えると10万円以上かかることも珍しくありません。また、収納場所の確保も必要になります。

- レンタルのメリット:

- 初期費用を大幅に抑えられる: まずは数千円〜1万円程度のレンタル料で、キャンプを体験できます。

- 保管場所に困らない: 自宅に大きな収納スペースがなくても問題ありません。

- 手入れが不要: 使用後の面倒な清掃やメンテナンスの手間がかかりません。

- 様々な道具を試せる: 実際に使ってみて、自分に合ったメーカーや機能を知ることができます。これは将来購入する際の大きな判断材料になります。

- 購入を検討するタイミング:

- レンタルで何度かキャンプを経験し、「これからも続けたい」と確信が持てた時。

- 自分のこだわりが出てきて、「この道具が欲しい」という具体的な目標ができた時。

まずはキャンプ場のレンタルサービスや、宅配のキャンプ用品レンタルサービスを活用し、気軽に第一歩を踏み出してみましょう。

道具はどこで買うのがおすすめ?

A. 道具を購入する場合、それぞれの店舗にメリット・デメリットがあります。目的に合わせて使い分けるのが賢い選択です。

| 購入場所 | メリット | デメリット | おすすめの買い方 |

|---|---|---|---|

| アウトドア専門店 | ・品揃えが豊富 ・専門知識を持つスタッフに相談できる ・実際に商品を見て触れる |

・価格が比較的高め ・店舗数が限られる |

テントや寝袋など、専門的なアドバイスが欲しい高価なアイテムの購入に。 |

| 大型スポーツ用品店 | ・幅広いブランドを扱う ・セール品が見つかることも ・キャンプ以外の用品も揃う |

・専門店のスタッフほど深い知識はない場合がある | チェアやテーブルなど、複数のブランドを比較検討したいアイテムに。 |

| ホームセンター | ・価格が手頃なオリジナルブランドがある ・薪や炭、ガスボンベなどの消耗品が安い |

・専門的なブランドの扱いは少ない | 消耗品や、ロープ、ペグ、コンテナボックスなどの周辺アイテムの購入に。 |

| オンラインストア | ・価格比較が容易で安く買えることが多い ・口コミが豊富 ・自宅まで届けてくれる |

・実物を見たり触ったりできない ・送料がかかる場合がある |

型番が決まっている商品や、小物、口コミで評価の定まった商品の購入に。 |

初心者が最初に買うなら、まずはホームセンターで安価な消耗品や小物を揃え、チェアなど実際に座り心地を確かめたいものは大型スポーツ用品店で、そしてメインとなるテントは専門店のスタッフに相談しながら決める、といった使い分けがおすすめです。

キャンプにかかる費用はどのくらい?

A. 誰と、どこで、どんなキャンプをするかによって大きく変動しますが、一般的な1泊2日のオートキャンプ(道具はレンタル)の場合、大人2人で20,000円〜35,000円程度が目安です。

- 費用の内訳(目安):

- キャンプ場利用料: 4,000円〜8,000円(サイト料。電源付きや高規格な場所は高くなる傾向)

- 道具レンタル料: 5,000円〜15,000円(テント、タープ、寝袋、テーブル、チェア、BBQコンロなど一式)

- 食費: 4,000円〜8,000円(2人分の夕食・朝食の材料、飲み物など)

- 交通費: 3,000円〜(ガソリン代、高速道路料金など。距離による)

- 雑費: 2,000円〜(薪代、温泉代など)

- 合計(目安): 18,000円〜33,000円

これはあくまで一例です。デイキャンプにすれば宿泊費とレンタル料を抑えられますし、食材を節約すれば食費も安くなります。逆に、グランピングやコテージ泊となると、費用はさらに高くなります。まずはこのくらいの予算感を目安に計画を立ててみましょう。

お風呂やシャワーはどうするの?

A. いくつかの選択肢があります。キャンプ場の設備や周辺施設を事前に確認しておきましょう。

- キャンプ場内のシャワー施設を利用する: 多くのキャンプ場には、コインシャワーが設置されています。24時間使える場合と、利用時間が決まっている場合があります。清潔さや数はキャンプ場によって差があります。

- 近隣の温泉・入浴施設を利用する: 初心者にはこれが最もおすすめです。キャンプ場から車で10〜20分程度の距離にある日帰り温泉やスーパー銭湯を事前にリサーチしておきましょう。広い湯船に浸かって汗を流し、疲れを癒すのは最高の贅沢です。

- 体を拭くだけで済ませる: 夏場以外や、1泊程度であれば、汗拭きシートや濡れタオルで体を拭くだけで済ませるキャンパーもいます。

全く汗を流せないのは不快なものです。事前にシャワーの有無や、近隣の入浴施設の情報を必ずチェックしておくことが、快適なキャンプの秘訣です。

防犯対策は何をすればいい?

A. キャンプ場は比較的安全な場所ですが、油断は禁物です。最低限の防犯意識を持つことが大切です。

- 貴重品の管理: 財布やスマートフォン、カメラなどの貴重品は、絶対に車内やテント内に放置したままサイトを長時間離れないようにしましょう。就寝時やサイトを離れる際は、必ず身につけるか、施錠した車の中に保管してください。

- テントの施錠: テントのファスナー部分に、小さなダイヤルロック式の鍵をかけるだけでも、一定の防犯効果と安心感が得られます。これは「中に人がいるかもしれない」と思わせる効果や、侵入に手間取らせる効果が期待できます。

- 夜間の照明: サイトに人がいることを示すためにも、夜間はランタンの灯りを一つ点けておくと良いでしょう。センサーライトを設置するのも有効です。

- 女性キャンパーの注意点:

- 管理人が常駐している、利用者の口コミが良いなど、管理体制のしっかりしたキャンプ場を選びましょう。

- SNSでリアルタイムに現在地を発信するなど、居場所が特定されるような投稿は避けるのが賢明です。

- 外から見て一人だと分かりにくいように、あえて男性用のサンダルを外に置いておくなどの工夫も考えられます。

これらの対策を講じることで、安心してキャンプに集中することができます。

まずはレンタルやデイキャンプから始めてみよう

ここまで、キャンプの始め方から持ち物、注意点まで、様々な情報をお伝えしてきました。情報量が非常に多く、少し圧倒されてしまったかもしれません。しかし、全てを一度に完璧にこなす必要は全くありません。

キャンプの魅力は、不便さや失敗すらも楽しみに変えてしまう懐の深さにあります。大切なのは、「難しそう」という気持ちで立ち止まるのではなく、「まずは試してみよう」という気持ちで一歩を踏み出すことです。

その最初の一歩として、最もおすすめなのが「デイキャンプ」や「レンタル品の活用」です。

宿泊を伴わないデイキャンプであれば、必要な荷物も少なく、準備や後片付けの負担も格段に軽くなります。近所の公園のBBQエリアで、簡単なアウトドア料理に挑戦してみるだけでも、十分にキャンプの雰囲気は味わえます。そこで火の扱いや道具の使い方に少し慣れてから、次のステップに進むのが賢明です。

また、テントや寝袋といった高価でかさばる道具は、無理に最初から購入する必要はありません。キャンプ場のレンタルサービスや、必要なものを一式まとめて自宅まで届けてくれる宅配レンタルサービスを賢く利用しましょう。これにより、最小限の投資と手間で、本格的なキャンプを体験できます。

この記事で紹介した5つのステップや持ち物リスト、注意点を参考にしながら、まずは自分たちが「これならできそう」と思える、無理のない計画を立ててみてください。最初はうまくいかないこともあるでしょう。しかし、その経験こそが次のキャンプをより良くするための糧となり、あなたをキャンパーとして成長させてくれます。

さあ、都会の喧騒から離れ、自然の中で過ごす特別な時間の扉を開けてみましょう。焚き火の炎に癒され、満点の星空に感動する、そんな素晴らしい体験があなたを待っています。まずは気軽に、第一歩を踏み出してみてください。