日本酒の奥深い世界に触れることができる「酒蔵見学」。米と水、そして麹菌が織りなす伝統的な酒造りの現場を五感で体験できる、特別なアクティビティです。普段何気なく飲んでいる日本酒が、どのような情熱と技術によって生み出されているのかを知れば、その一杯がより一層味わい深く感じられることでしょう。

この記事では、酒蔵見学の基本的な知識から、その魅力、自分にぴったりの酒蔵を見つけるための選び方までを詳しく解説します。さらに、全国から厳選した予約不要で楽しめる施設を含むおすすめの酒蔵15選を、最新情報とともにご紹介。見学前の準備や当日のマナー、よくある質問にもお答えし、あなたの酒蔵見学が最高に充実した体験となるよう、網羅的にサポートします。

日本酒ファンはもちろん、日本の伝統文化に興味がある方、いつもとは違う休日の過ごし方を探している方も、ぜひこの記事を参考に、知的好奇心を満たす酒蔵見学の旅へ出かけてみませんか。

目次

酒蔵見学とは?

酒蔵見学とは、その名の通り、日本酒を醸造している「酒蔵(さかぐら)」の内部を訪れ、酒造りの工程や設備を実際に見学できる体験型ツアーやプログラムのことです。単に「工場見学」という言葉で片付けられない、日本の伝統文化、発酵技術、そして地域の風土が凝縮された、非常に奥深い魅力を持つアクティビティとして、近年多くの人々から注目を集めています。

酒蔵は、古くは「造り酒屋(つくりざかや)」とも呼ばれ、日本酒を生み出すための聖域ともいえる場所です。そこでは、杜氏(とうじ)と呼ばれる酒造りの最高責任者をはじめとする蔵人(くらびと)たちが、米と水というシンプルな原料から、複雑で繊細な香味を持つ日本酒を造り上げています。酒蔵見学では、この神秘的ともいえるプロセスの一端を垣間見ることができます。

見学のスタイルは酒蔵によって様々です。大きく分けると、以下のようなタイプがあります。

- ガイド付き見学ツアー: 蔵のスタッフや時には杜氏自らが、酒造りの各工程(洗米、蒸米、麹造り、仕込み、上槽など)を順に案内し、専門的な解説をしてくれるタイプです。初心者でも理解しやすく、質問もできるため、深く学びたい方におすすめです。

- 自由見学: 敷地内に設けられた見学コースや資料館を、自分のペースで自由に見学するスタイルです。予約不要で気軽に立ち寄れる場合が多く、時間に縛られず楽しみたい方に適しています。

- 資料館・博物館形式: 酒造りの歴史や昔使われていた道具などを展示する施設がメインとなっているタイプです。実際の醸造現場は見られない場合もありますが、地域の酒造文化を体系的に学べます。

酒蔵見学が多くの人に開かれるようになった背景には、酒蔵側の想いがあります。日本酒の消費量が長期的に減少傾向にある中で、消費者との直接的な接点を持ち、日本酒の魅力を正しく伝え、ファンを増やしたいという狙いが大きいでしょう。また、自社の酒造りへのこだわりや哲学を伝えることでブランドイメージを向上させたり、地域に根差した企業として文化振興や観光に貢献したりする目的もあります。

この体験は、日本酒を日常的に楽しむ愛好家はもちろんのこと、これまで日本酒にあまり馴染みがなかった人々にとっても、新たな発見と感動を与えてくれます。例えば、歴史や建築に興味がある人にとっては、何百年もの歴史を持つ荘厳な蔵の佇まいや、伝統的な木造建築の美しさが魅力的に映るでしょう。発酵食品や醸造文化に興味がある人にとっては、麹菌や酵母といった微生物の働きを科学的に学ぶ知的な探求の場となります。

さらに、多くの酒蔵見学では、クライマックスとして「試飲(テイスティング)」の時間が設けられています。蔵元でしか味わえないしぼりたての生原酒や、市場には出回らない限定酒などを試せるのは、酒蔵見学ならではの醍醐味です。蔵人から直接お酒の説明を聞きながら味わう一杯は、格別なものがあります。

まとめると、酒蔵見学は単なる施設見学ではありません。それは、日本の誇るべき「國酒」である日本酒の製造背景にある、歴史、文化、科学、そして人の情熱を五感で体感する総合的な文化体験なのです。この記事を読み進めることで、あなたもきっとその魅力の虜になり、実際に足を運びたくなるはずです。

酒蔵見学の3つの魅力

酒蔵見学には、多くの人々を惹きつけてやまない、他では得られない特別な魅力があります。ここでは、その中でも特に代表的な3つの魅力について、具体的に掘り下げていきましょう。これらの魅力を知ることで、酒蔵見学への期待感が一層高まるはずです。

① 日本酒造りの工程を間近で見られる

酒蔵見学最大の魅力は、なんといっても日本酒が生まれる瞬間を、その空気感とともに間近で体感できる点にあります。普段私たちが目にするのは完成された瓶詰めの日本酒ですが、その一滴一滴が、いかに多くの手間と時間、そして蔵人の知恵と経験を注がれて造られているかを知ることができます。

酒造りの工程は非常に複雑で、専門用語も多く登場します。

- 精米(せいまい): 酒造りの最初のステップ。酒米の外側を削り、中心部にある「心白(しんぱく)」というデンプン質を取り出します。大吟醸酒などでは、米の半分以上を削り取ることもあります。

- 洗米・浸漬(せんまい・しんせき): 削った米を洗い、正確に時間を計りながら水に浸して、後の蒸し工程に最適な水分量を吸わせます。この秒単位の作業が酒質を大きく左右します。

- 蒸米(むしまい): 水を吸った米を「甑(こしき)」と呼ばれる大きな蒸し器で蒸し上げます。蒸しあがった米からは、甘く香ばしい湯気が立ち上り、見学のハイライトの一つです。

- 麹造り(こうじづくり): 蒸米に麹菌を繁殖させる、酒造りで最も重要とされる工程。「麹室(こうじむろ)」という高温多湿の部屋で、蔵人たちは昼夜を問わず麹の世話をします。蔵によっては、この神聖な場所の香りや温度を体験できることもあります。

- 酒母(しゅぼ)造り: 麹、蒸米、水に酵母を加えて、アルコール発酵の主役となる優良な酵母を大量に培養する工程。「酛(もと)」とも呼ばれます。

- 醪(もろみ)造り: 酒母を大きなタンクに移し、さらに麹、蒸米、水を三段階に分けて投入(三段仕込み)し、約20~30日間かけてゆっくりと発酵させます。タンクの中では、醪がぷくぷくと発酵する音を聞くことができ、生命の息吹を感じられます。

- 上槽(じょうそう): 発酵を終えた醪を圧搾し、日本酒(液体)と酒粕(固体)に分離する作業。「搾り」とも呼ばれ、この時に初めて透明な日本酒が姿を現します。

これらの工程を、ガイドの説明を聞きながら、あるいはガラス越しに見学することで、知識として知っていたことがリアルな体験として体に刻まれます。蒸米の湯気や熱気、麹室に満ちる栗のような甘い香り、醪が発酵する微かな音、そして荘厳な蔵の建物の重厚な空気感。これら五感を通した体験は、日本酒への理解を飛躍的に深め、普段飲む日本酒の味わいを何倍にも豊かなものにしてくれるでしょう。

② できたてのお酒や限定酒を試飲できる

見学のもう一つの大きな楽しみが、併設された直売所や試飲カウンターでのテイスティングです。ここでは、通常の酒店では決して出会えないような、特別なお酒を味わうチャンスが待っています。

最大の目玉は、「しぼりたて」のお酒です。上槽(搾り)を終えたばかりの日本酒は、一切の加熱処理(火入れ)を行っていない「生酒」であり、酵母がまだ生きている状態です。フレッシュで弾けるようなガス感を伴うものや、若々しく力強い味わいのものなど、その瞬間にしか味わえない感動があります。特に、搾ったまま何も手を加えていない「生原酒」は、アルコール度数が高く、濃厚でインパクトのある味わいが特徴で、これを求めて酒蔵を訪れるファンも少なくありません。

また、多くの酒蔵では、その蔵を訪れた人だけが購入・試飲できる「蔵元限定酒」を用意しています。見学記念のオリジナルラベルが貼られたお酒や、特定のタンクから少量だけ瓶詰めされた特別なスペックのお酒、昔の製法を復刻したお酒など、その種類は様々です。これらは、まさにお土産や旅の記念に最適な一本と言えるでしょう。

試飲のスタイルも蔵によって異なります。

- 無料試飲: 代表的な銘柄を数種類、無料で試せるサービス。まずは気軽に試したいという方にぴったりです。

- 有料試飲: 1杯数百円から、より多くの種類や大吟醸などの高級酒を試せるシステム。利き酒セットとして複数の銘柄を少しずつ楽しめる形式も人気です。料金を払うことで、より深くその蔵の味の世界を探求できます。

そして何より素晴らしいのは、お酒のプロである蔵のスタッフから、直接そのお酒の特徴や造りのこだわり、おすすめの飲み方(冷酒、常温、燗酒など)や料理とのペアリングについて話を聞きながら飲めることです。自分の好みを伝えれば、ぴったりの一本を提案してくれることもあります。こうしたコミュニケーションを通じて、自分でも気づかなかった新しい好みを発見したり、日本酒の楽しみ方の幅を広げたりできるのは、酒蔵見学ならではの貴重な体験です。

③ 酒蔵限定のお酒やグッズが購入できる

見学と試飲で心ゆくまで楽しんだ後は、併設の直売所でのショッピングが待っています。ここには、酒蔵の魅力が詰まった商品がずらりと並び、見ているだけでもワクワクします。

もちろん一番の目当ては、試飲で気に入ったお酒や、前述の「蔵元限定酒」です。市販されている定番商品も、蔵元から直接購入することで、最高の品質管理状態で手に入れることができます。輸送による劣化の心配が少なく、最も美味しい状態のお酒を持ち帰れるのは大きなメリットです。季節限定の「しぼりたて新酒」や秋の「ひやおろし」などを、いち早く手に入れられるのも蔵元直売所ならではの特権です。

しかし、魅力は日本酒だけにとどまりません。多くの蔵では、酒造りの副産物である「酒粕(さけかす)」や「麹(こうじ)」を活かしたユニークな商品も開発・販売しています。

- 食品: 酒粕を使った漬物(奈良漬けなど)、パン、お菓子(ケーキ、クッキー、アイスクリーム)、甘酒、調味料(塩麹、醤油麹)など。栄養価が高く、独特の風味と旨味があり、健康志向の方にも人気です。

- 化粧品: 日本酒に含まれるアミノ酸や、麹に含まれるコウジ酸などが持つ美肌効果に着目した、化粧水、乳液、石鹸、ハンドクリーム、フェイスマスクなど。杜氏の手が美しいというのは有名な話で、その秘密をスキンケアに取り入れられます。

- オリジナルグッズ: 蔵のロゴが入ったお猪口(おちょこ)や徳利(とっくり)、Tシャツ、前掛けといったアパレルグッズも人気のお土産です。実用的なものからコレクション性の高いものまであり、酒蔵見学の良い記念になります。

これらの商品は、旅の思い出として自分用に購入するのはもちろん、大切な人への贈り物としても非常に喜ばれます。特に蔵元限定酒や珍しい食品は、他では手に入らない特別感があり、気の利いたギフトになるでしょう。エコバッグを持参すると、たくさん購入しても安心です。見学の最後に、その蔵の個性が詰まったお土産を選ぶ時間も、酒蔵巡りの大きな楽しみの一つなのです。

失敗しない酒蔵見学の選び方

全国に数多くある酒蔵の中から、自分にぴったりの一か所を見つけるのは意外と難しいかもしれません。せっかく訪れるなら、満足度の高い体験をしたいもの。ここでは、目的や好みに合わせて後悔しない酒蔵を選ぶための5つのポイントを解説します。

見学ツアーの内容で選ぶ

一言で「酒蔵見学」と言っても、その内容は千差万別です。まずは、自分がどのような体験をしたいのかを明確にし、それに合った内容のツアーを提供している蔵を選ぶことが重要です。

- ガイドの有無と専門性: 日本酒について深く学びたい初心者や、専門的な話を聞きたい方は、蔵のスタッフや杜氏が直接案内してくれるガイド付きツアーが断然おすすめです。一方、自分のペースで気軽に見たい、写真撮影をゆっくり楽しみたいという方は、見学通路や資料館が整備された自由見学の蔵が向いています。

- 体験プログラムの有無: 見るだけでなく、何かを「体験」したいという方には、特別なプログラムがある蔵が魅力的です。例えば、櫂入れ(かいれ)と呼ばれる醪をかき混ぜる作業を擬似的に体験できたり、実際に麹に触れられたりする蔵もあります。また、専門家による「利き酒セミナー」や、料理との「ペアリング体験」を開催している蔵なら、より深く日本酒の楽しみ方を探求できます。

- 見学できる範囲: 伝統的な木造の蔵の雰囲気を味わいたいのか、近代的な最新鋭の設備を見たいのかによっても選ぶべき蔵は変わります。また、重要な麹室や仕込みタンクをガラス越しに見られるのか、あるいは映像やパネルでの説明が中心なのかも、満足度を左右するポイントです。公式サイトの写真や見学レポートを参考に、どの程度リアルな現場に近づけるのかを確認しておくと良いでしょう。

- 歴史・文化的な側面: 酒造りの技術だけでなく、その蔵の歴史や地域の文化に興味がある方は、歴史的建造物として価値のある蔵や、豊富な資料を展示する博物館・資料館が併設されている蔵を選ぶのがおすすめです。創業何百年という老舗の蔵には、そこでしか聞けない貴重な物語があります。

試飲できるお酒の種類や量で選ぶ

お酒好きにとって、試飲は酒蔵見学のハイライトです。どのようなお酒を、どのくらい試せるのかは、蔵選びの非常に重要な基準となります。

- 無料か有料か: 多くの蔵では代表銘柄を数種類無料で試飲できますが、これはあくまで「お試し」の範囲内です。一方、有料試飲では、大吟醸などの高級酒や、希少な限定酒、熟成古酒など、無料では飲めない特別な一杯に出会えるチャンスが広がります。予算に余裕があれば、ぜひ有料試飲にチャレンジしてみることをおすすめします。

- 試飲できる銘柄の数: たくさんの種類を少しずつ飲み比べて、自分の好みの傾向を探りたい方は、利き酒セットのように多種類の試飲メニューが用意されている蔵を選びましょう。逆に、お目当ての銘柄がある場合は、そのお酒が試飲リストに含まれているかを事前に確認することが大切です。

- 「しぼりたて」や限定酒の有無: 酒蔵見学ならではの特別感を味わいたいなら、季節限定の「しぼりたて生原酒」などが試飲できるかは大きなポイントです。これらの提供時期は限られているため、公式サイトやSNSで最新情報をチェックしてから訪れるのが確実です。

- おつまみや仕込み水: 美味しいお酒には、美味しいおつまみが欲しくなるもの。簡単な塩や味噌、地元の珍味などを用意してくれる蔵もあります。また、その蔵の命ともいえる「仕込み水」を飲ませてもらえるかもチェックしましょう。お酒を飲んだ後に仕込み水を飲むと口の中がリフレッシュされ、次のお酒の味を正確に感じ取れます。これを「和らぎ水(やわらぎみず)」と呼びます。

予約の必要性で選ぶ

旅のスタイルによって、予約の必要性は重要な選択基準になります。

- 予約必須の蔵: じっくりと丁寧な案内を受けたい場合や、少人数制のツアーに参加したい場合は、予約必須の蔵がおすすめです。定員が決まっているため、混雑を避けて落ち着いて見学・試飲ができます。人気の蔵や週末はすぐに予約が埋まってしまうため、計画的に旅行する方は早めの予約が必須です。

- 予約不要の蔵: 「旅の途中でふらっと立ち寄りたい」「天候や気分で予定を決めたい」という自由な旅を好む方には、予約不要の蔵が便利です。多くは資料館形式や自由見学スタイルですが、気軽に日本酒文化に触れることができます。ただし、予約不要であっても団体での訪問や、特別な体験を希望する場合は予約が必要なケースが多いので注意が必要です。また、混雑時には待ち時間が発生することもあります。

- 一部予約制の蔵: 基本的な見学や買い物は予約不要で、ガイド付きツアーや特別体験のみ予約が必要というパターンもあります。自分の目的に合わせて柔軟に選べるのがメリットです。

アクセス方法で選ぶ

せっかくの酒蔵見学で試飲を楽しむなら、交通手段の確保は不可欠です。

- 公共交通機関でのアクセス: 試飲を存分に楽しみたいなら、電車やバスの利用が基本です。最寄り駅から徒歩圏内にある蔵は非常に便利です。駅から少し離れている場合でも、シャトルバスが運行されていたり、路線バスの本数が多かったりするかどうかを確認しましょう。

- 車でのアクセス: 複数人で訪れ、ハンドルキーパー(運転に徹する人)がいる場合は、車が便利です。郊外にある蔵も多く、車でしか行きにくい場所もあります。その際は、駐車場の有無と収容台数を必ず確認してください。観光シーズンは駐車場が満車になる可能性も考慮しておきましょう。言うまでもありませんが、運転手は絶対に試飲をしてはいけません。

- 周辺の観光スポット: 酒蔵見学を旅のメインにしつつも、近くに他の観光名所や温泉、美味しい食事処があるかもチェックすると、一日をより充実させることができます。例えば、京都の伏見や兵庫の灘のように酒蔵が密集しているエリアなら、「酒蔵めぐり」を楽しむことも可能です。

併設施設の有無で選ぶ

酒蔵そのものだけでなく、併設されている施設も滞在の楽しさを大きく左右します。

- レストラン・カフェ: 見学後にお腹が空いたら、併設のレストランやカフェがあると非常に便利です。蔵元直営ならではの、酒粕や麹を使った料理、お酒に合う創作料理、さらには仕込み水で淹れたコーヒーや日本酒のスイーツなどが楽しめることも。ランチを兼ねて訪れるのも良いプランです。

- 直売所の規模: お土産選びを楽しみにしている方は、直売所(ショップ)の品揃えが豊富かどうかも重要です。お酒の種類はもちろん、食品やグッズのバリエーションが豊かな蔵は、選ぶ楽しみも格別です。

- 資料館・美術館: 酒造りの道具や歴史に関する展示が充実した資料館や、蔵元が収集した美術品を展示する美術館が併設されていると、文化的な満足度も高まります。お酒が飲めない方や子供連れでも楽しめる要素になります。

これらの5つのポイントを総合的に検討し、自分の興味や旅のスタイルに最もマッチした酒蔵を選ぶことが、失敗しないための鍵となります。

【予約不要も】酒蔵見学おすすめ15選

全国には魅力的な酒蔵が数多く存在します。ここでは、特に人気が高く、見学内容が充実している酒蔵を15か所厳選してご紹介します。予約不要で気軽に立ち寄れる施設も多く含んでいますので、ぜひお出かけの参考にしてください。

| 酒蔵名 | エリア | 予約 | 料金 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 白鶴酒造資料館 | 兵庫県 | 不要 | 無料 | 昔の酒造工程を等身大の人形で再現。分かりやすい。 |

| 菊正宗酒造記念館 | 兵庫県 | 不要 | 無料 | 国の重要有形民俗文化財。生酛造りの展示が充実。 |

| 月桂冠大倉記念館 | 京都府 | 推奨 | 有料 | 伏見の酒造りの歴史を学べる。お土産付き。 |

| 黄桜 伏水蔵 | 京都府 | 不要 | 無料 | レストラン・地ビール醸造所併設で楽しみ方が多様。 |

| 石川酒造 | 東京都 | 一部要予約 | 無料 | ビール醸造所も併設。レストランや史料館も充実。 |

| 小澤酒造・澤乃井 | 東京都 | 一部要予約 | 無料 | 奥多摩の自然の中。利き酒処や美術館も楽しめる。 |

| 八海醸造 | 新潟県 | 要予約 | 無料 | 「魚沼の里」内の施設。雪室貯蔵庫は見ごたえあり。 |

| 朝日酒造 | 新潟県 | 要予約 | 無料 | 「久保田」で有名。洗練された見学施設とショップ。 |

| 旭酒造・獺祭 | 山口県 | 要予約 | 無料 | 世界的人気の「獺祭」。徹底した品質管理が見られる。 |

| 宮坂醸造・真澄 | 長野県 | 不要 | 無料 | ショップ「セラ真澄」が中心。気軽に立ち寄れる。 |

| 出羽桜酒造 | 山形県 | 要予約 | 無料 | 吟醸酒のパイオニア。隣接の美術館も必見。 |

| 中埜酒造・国盛 | 愛知県 | 不要 | 無料 | 「國盛 酒の文化館」。半田の醸造文化を発信。 |

| 明利酒類 | 茨城県 | 要予約 | 無料 | 日本酒からジンまで多様な酒造りを見学できる。 |

| 神戸酒心館・福寿 | 兵庫県 | 一部要予約 | 無料 | ノーベル賞晩餐会提供酒。レストランやホールも併設。 |

| 白鹿記念酒造博物館 | 兵庫県 | 不要 | 有料 | 酒ミュージアム。記念館と酒蔵館の2館構成。 |

※見学内容や料金、予約の要不要は変更される場合があります。訪問前には必ず各酒蔵の公式サイトで最新情報をご確認ください。

① 白鶴酒造資料館 (兵庫県)

大手酒造メーカー白鶴が運営する資料館。昔の酒蔵をそのまま利用し、等身大の人形を使って酒造りの工程をリアルに再現しているのが最大の特徴です。複雑な工程も直感的に理解できるため、日本酒初心者や子供でも楽しめます。見学は予約不要・無料で、気軽に立ち寄れるのが魅力。見学後には試飲コーナーがあり、しぼりたて生原酒(期間限定)や資料館限定酒などを味わえます。

(参照:白鶴酒造公式サイト)

② 菊正宗酒造記念館 (兵庫県)

「やはり俺は、菊正宗。」のフレーズで知られる菊正宗の記念館。江戸時代から続く伝統製法「生酛(きもと)造り」に特化した展示が充実しており、国の重要有形民俗文化財に指定された酒造用具の数々は圧巻です。こちらも予約不要・無料で、見学後には生原酒を含む数種類の日本酒を試飲できます。辛口のキレ味を堪能したい方におすすめです。

(参照:菊正宗酒造公式サイト)

③ 月桂冠大倉記念館 (京都府)

酒どころ京都・伏見を代表する酒蔵の一つ、月桂冠の記念館。伏見の酒造りの歴史と月桂冠の歩みを学べる展示が豊富です。見学は有料ですが、入場料にはお土産として純米酒の小瓶が含まれており、お得感があります。併設の「月桂冠レトロボトル」シリーズなど、ここでしか買えないお酒も魅力。Webでの事前予約が推奨されています。

(参照:月桂冠公式サイト)

④ 黄桜 伏水蔵 (京都府)

カッパのキャラクターでお馴染みの黄桜が運営する複合施設。日本酒の醸造所だけでなく、地ビールを造るブルワリーも併設されています。レストラン「黄桜カッパカントリー」では、蔵元直送の日本酒や地ビールと共に、美味しい料理を楽しめます。ショップも充実しており、食事や買い物をメインに気軽に立ち寄れるスポットです。見学自体は自由見学で予約不要です。

(参照:黄桜公式サイト)

⑤ 石川酒造 (東京都)

都心からアクセスしやすい福生市にある、1863年創業の歴史ある酒蔵。「多満自慢(たまじまん)」の銘柄で知られます。日本酒だけでなく、クラフトビール「多摩の恵」の醸造所も見学できるのが特徴。国の登録有形文化財に指定された趣ある建造物群も見どころで、敷地内にはイタリアンレストランや売店も併設。ガイド付き見学(土日祝開催)は予約制です。

(参照:石川酒造公式サイト)

⑥ 小澤酒造・澤乃井 (東京都)

奥多摩の豊かな自然に抱かれた、銘酒「澤乃井」の蔵元。多摩川のほとりに位置し、美しい渓谷の景色も楽しめます。酒蔵見学(要予約・無料)のほか、予約不要で楽しめる利き酒処「きき酒処」が人気で、約10種類のお酒をお猪口一杯から試せます。敷地内には豆腐料理のレストランや美術館もあり、半日かけてゆっくりと過ごしたい場所です。

(参照:小澤酒造公式サイト)

⑦ 八海醸造 (新潟県)

新潟を代表する銘酒「八海山」の蔵元。「魚沼の里」という広大な敷地内に、酒蔵、ビール醸造所、菓子処、レストラン、雪室(ゆきむろ)などが点在する一大テーマパークのような場所です。中でも、大量の雪を利用した天然の冷蔵庫「八海山雪室」は必見。ここで貯蔵・熟成されたお酒や食品は、まろやかで独特の風味を持ちます。見学ツアーは完全予約制です。

(参照:八海醸造公式サイト)

⑧ 朝日酒造 (新潟県)

「久保田」や「朝日山」で知られる、新潟のトップブランドの一つ。見学施設「朝日酒造 酒楽の里 あさひ山」は、洗練されたデザインで非常にきれいです。ガラス越しに近代的な醸造設備を見学できるツアー(要予約・無料)は、徹底した品質管理へのこだわりが伝わってきます。ショップも広く、限定酒やオリジナルグッズの品揃えが豊富です。

(参照:朝日酒造公式サイト)

⑨ 旭酒造・獺祭 (山口県)

世界中にファンを持つ「獺祭(だっさい)」の蔵元。「美味しい」を追求するため、杜氏を置かず、社員によるデータに基づいた徹底的な品質管理で酒造りを行っているのが特徴です。その哲学を垣間見ることができる蔵見学は非常に人気が高く、完全予約制。本社蔵の12階にあるストアからの眺めも素晴らしく、試飲も楽しめます。

(参照:旭酒造公式サイト)

⑩ 宮坂醸造・真澄 (長野県)

銘酒「真澄」を醸す、長野県諏訪市の蔵元。酒造りに適した優良酵母「協会七号酵母」の発祥蔵としても有名です。蔵に隣接するショップ「セラ真澄」が観光の拠点となっており、予約なしで気軽に立ち寄れます。ここでは定番酒から限定酒までの試飲(一部有料)やショッピングを楽しめます。落ち着いた空間で、ゆっくりとお酒を選びたい方におすすめです。

(参照:宮坂醸造公式サイト)

⑪ 出羽桜酒造 (山形県)

「吟醸酒のパイオニア」として知られ、フルーティーで華やかな「桜花吟醸酒」はあまりにも有名。吟醸酒造りへの情熱とこだわりを感じられる蔵見学(要予約・無料)が魅力です。また、蔵に隣接して「出羽桜美術館」があり、古美術品などを鑑賞できます。お酒とアートの両方を楽しめる、文化的な香りの高い酒蔵です。

(参照:出羽桜酒造公式サイト)

⑫ 中埜酒造・国盛 (愛知県)

愛知県半田市で「國盛(くにざかり)」ブランドを展開する蔵元。酒造りの歴史や文化を伝える施設「國盛 酒の文化館」を運営しており、予約不要・無料で自由に見学できます。昔ながらの酒造りの道具が数多く展示されており、醸造の歴史を学ぶことができます。見学後には、数種類の日本酒やリキュールの試飲が楽しめます。

(参照:中埜酒造公式サイト)

⑬ 明利酒類 (茨城県)

茨城県水戸市にある総合酒類メーカー。日本酒「副将軍」で知られる一方、焼酎、梅酒、ジン、ウォッカなど多種多様なお酒を製造しているのが特徴です。見学施設「別春館(べっしゅんかん)」では、その幅広い酒造りの現場を見学(要予約・無料)でき、試飲コーナーでは様々なジャンルのお酒を試せます。お酒の可能性の広がりを感じられるユニークな蔵です。

(参照:明利酒類公式サイト)

⑭ 神戸酒心館・福寿 (兵庫県)

ノーベル賞の公式行事で提供されたことで一躍有名になった「福寿」の蔵元。伝統的な木造の蔵は風情があり、見学(要予約)ではガイドが丁寧に案内してくれます。敷地内には、蔵元ならではの料理が楽しめる料亭「さかばやし」や、コンサートなども開かれる多目的ホールがあり、文化的な発信拠点にもなっています。ショップは予約なしで利用可能です。

(参照:神戸酒心館公式サイト)

⑮ 白鹿記念酒造博物館 (兵庫県)

大手酒造メーカー辰馬本家酒造が運営する本格的な博物館。「酒ミュージアム」という愛称で親しまれ、「記念館」と「酒蔵館」の2館で構成されています。記念館では酒造りの歴史や日本の飲酒文化に関する貴重な資料を、酒蔵館では昔の酒蔵をそのまま保存し、酒造りの様子を再現しています。予約不要(有料)で、じっくりと時間をかけて学びたい方におすすめです。

(参照:白鹿記念酒造博物館公式サイト)

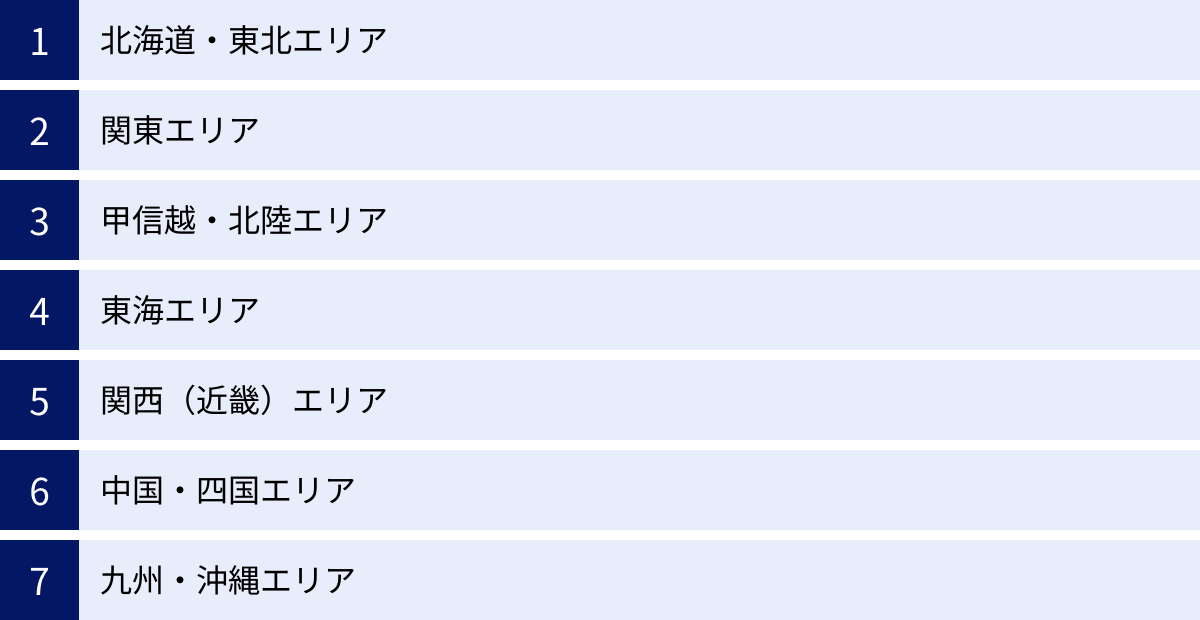

【エリア別】人気の酒蔵見学スポット

日本は南北に長く、地域ごとに気候や食文化が異なるため、造られる日本酒の味わいも多種多様です。ここでは、全国の酒蔵をエリア別に分け、それぞれの特徴と代表的な見学スポットを紹介します。

北海道・東北エリア

- 特徴: 全般的に冷涼な気候で、冬は豪雪地帯も多いことから、低温でゆっくりと発酵させる、雑味が少なくスッキリとした「淡麗」な酒質の日本酒が多く造られています。また、良質な米の産地も多く、米の旨味を活かした酒造りが得意なエリアです。

- 代表的なスポット:

- 出羽桜酒造 (山形県): 華やかな香りの吟醸酒で全国に名を馳せる。美術館併設で文化的。

- その他、岩手県の「南部美人」や宮城県の「浦霞」、秋田県の「新政」など、個性豊かな実力蔵が多数存在します。

関東エリア

- 特徴: 大消費地である東京に近く、歴史的に様々な地域から技術が伝わりました。そのため、特定の酒質に偏らず、淡麗辛口から芳醇旨口まで、非常にバラエティ豊かな酒が揃っています。利根川水系や荒川水系など、豊かな水源にも恵まれています。

- 代表的なスポット:

- 石川酒造 (東京都): 都内にありながら、緑豊かな環境で酒造りを行う。ビールも楽しめる。

- 小澤酒造・澤乃井 (東京都): 奥多摩の清流が生み出す、キレの良い辛口が人気。自然散策も楽しめる。

- その他、茨城県の「来福」、栃木県の「仙禽」、群馬県の「水芭蕉」など、新進気鋭の蔵も多く、注目度が高いエリアです。

甲信越・北陸エリア

- 特徴: 日本有数の米どころであり、冬の厳しい寒さと豊富な雪解け水に恵まれた、日本酒造りの一大名産地です。新潟の「淡麗辛口」、長野の香り高い「吟醸酒」、石川や富山、福井の米の旨味が乗った「芳醇な酒」など、県ごとに明確な個性があります。

- 代表的なスポット:

- 八海醸造 (新潟県): 「魚沼の里」というコンセプトのもと、酒文化を多角的に発信。

- 朝日酒造 (新潟県): 「久保田」に代表される、品質を追求した綺麗な酒造り。

- 宮坂醸造・真澄 (長野県): 7号酵母発祥の蔵。穏やかでバランスの良い食中酒が得意。

東海エリア

- 特徴: 温暖な気候の地域が多く、発酵が旺盛に進みやすいことから、伝統的にしっかりとしたコクと旨味、甘みを持つ「濃醇旨口」の酒が多く造られてきました。近年は静岡県のように、独自の酵母を使い、華やかな香りの「静岡酵母」の酒で評価を高めている地域もあります。

- 代表的なスポット:

- 中埜酒造・国盛 (愛知県): 「國盛 酒の文化館」で、地域の醸造文化を学ぶことができる。

- その他、静岡県の「磯自慢」、三重県の「作(ざく)」など、全国的に人気の銘柄を輩出しています。

関西(近畿)エリア

- 特徴: 日本の酒造りの中心地ともいえる「灘(兵庫)」と「伏見(京都)」を擁するエリア。灘は硬水「宮水」から生まれる力強く男性的な「灘の男酒」、伏見は軟水「伏水」から生まれるきめ細かく女性的な「伏見の女酒」と称され、対照的な個性が魅力です。

- 代表的なスポット:

- 白鶴酒造、菊正宗酒造、神戸酒心館、白鹿記念酒造博物館 (兵庫県・灘): 大手から個性派まで、数多くの酒蔵が集積。酒蔵めぐりに最適。

- 月桂冠大倉記念館、黄桜 伏水蔵 (京都府・伏見): 趣のある街並みを散策しながら、複数の酒蔵を訪れることができる。

中国・四国エリア

- 特徴: 中国山地から流れる軟水系の水で仕込まれることが多く、全体的に口当たりが柔らかく、米の甘みや旨味を感じやすい「芳醇甘口」の酒が多い傾向にあります。特に広島県は吟醸酒造りの発祥の地の一つとして知られています。

- 代表的なスポット:

- 旭酒造・獺祭 (山口県): 徹底したデータ管理で、唯一無二の高品質な酒を世界に発信。

- その他、広島県の「賀茂鶴」、高知県の辛口で知られる「酔鯨」など、各県に個性的な蔵が点在します。

九州・沖縄エリア

- 特徴: 焼酎文化が根強いイメージがありますが、日本酒造りも盛んに行われています。特に福岡県や佐賀県は全国的な評価も高いエリアです。温暖な気候を反映し、比較的しっかりとした味わいで、やや甘口の濃醇なタイプの酒が多く見られます。

- 代表的なスポット:

- 九州エリアでは、佐賀県の「鍋島」や福岡県の「三井の寿」など、近年国内外のコンペティションで高い評価を受ける蔵元が多数あり、見学を受け入れている蔵もあります。訪問前には各公式サイトでの確認がおすすめです。

酒蔵見学に行く前の準備

せっかくの酒蔵見学を心から楽しむためには、事前の準備が大切です。服装や持ち物など、ちょっとした心遣いで当日の快適さが大きく変わります。ここでは、見学前にチェックしておきたい準備のポイントをまとめました。

予約方法の確認

行きたい酒蔵が決まったら、まずは予約が必要かどうか、そしてその方法を確認しましょう。これが最も重要な最初のステップです。

- 情報源は公式サイト: 予約に関する最も正確で最新の情報は、必ずその酒蔵の公式サイトで確認してください。観光情報サイトやブログの情報は古い場合があります。

- 予約の要不要: 「【予約不要も】酒蔵見学おすすめ15選」で紹介したように、蔵によって予約ポリシーは異なります。「予約不要」とあっても、ガイド付きツアーや特定の日時は予約が必要な場合や、団体の場合は必須となることがほとんどです。

- 予約手段: 主な予約方法は以下の通りです。

- Webサイトの予約フォーム: 多くの蔵で採用されています。24時間いつでも申し込めるのがメリットです。必要事項(希望日時、人数、代表者名、連絡先など)を入力して送信します。

- 電話: 直接話して確認したいことがある場合や、急いでいる場合に便利です。蔵の営業時間内に連絡しましょう。

- 外部の予約サイト: 旅行会社の体験プランなどで予約できる場合もあります。

- 予約のタイミング: 人気の蔵や観光シーズンの週末は、数週間前、場合によっては1ヶ月以上前から予約が埋まってしまうことも珍しくありません。予定が決まったら、できるだけ早く予約手続きを済ませることをおすすめします。

- キャンセルポリシーの確認: やむを得ずキャンセルや人数変更をする場合の連絡方法や、キャンセル料の有無についても、予約時に確認しておくと安心です。

最適な服装

酒蔵は特別な環境です。安全かつ快適に見学を楽しむために、服装には少し気を配りましょう。

- 足元は「歩きやすい靴」が絶対条件: スニーカーやフラットシューズなど、履き慣れた滑りにくい靴を選びましょう。蔵内は階段の上り下りが多かったり、床が水で濡れていたりすることがあります。安全のため、ハイヒール、サンダル、つま先の開いた靴は避けるのがマナーです。

- 体温調節しやすい服装: 酒造りには低い温度が適しているため、蔵の中は年間を通してひんやりと涼しいことがほとんどです。特に夏場に訪れる際は、外気との温度差で体調を崩さないよう、カーディガンやパーカーなど簡単に羽織れる上着を一枚持っていくと非常に重宝します。

- 動きやすいパンツスタイルがおすすめ: 見学通路が狭かったり、階段を上り下りしたり、場合によっては少しかがむような場面もあったりするため、動きやすいパンツスタイルが最適です。長いスカートやワイドパンツの裾は、設備に引っかかったり汚れたりする可能性があるので注意が必要です。

- 香りはNG: これは服装の一部とも言えますが、後述するマナーにも通じる重要なポイントです。香水や香りの強い柔軟剤、ヘアコロンなどは使用を控えましょう。

当日の持ち物リスト

当日に「あれを持ってくればよかった!」と後悔しないよう、持ち物もしっかり準備しておきましょう。

| 持ち物の種類 | 具体例 | 理由・ポイント |

|---|---|---|

| 必須アイテム | □ 予約確認メール(スマホ画面 or 印刷) □ 現金 □ 身分証明書(運転免許証など) |

予約内容の確認に必要です。 有料試飲やお土産購入でカードが使えない場合に備えます。 試飲の際の年齢確認で提示を求められることがあります。 |

| 推奨アイテム | □ 羽織るもの(カーディガンなど) □ エコバッグ □ カメラ(スマートフォン) □ 小さめのバッグ □ 筆記用具 □ 和らぎ水(水) |

蔵内の寒さ対策に。 お酒などのお土産を購入した際に役立ちます。 撮影ルールを守って思い出を残しましょう。 大きな荷物は邪魔になるため、貴重品はコンパクトに。 気になったことや飲んだお酒の感想をメモできます。 試飲の合間に飲むことで、悪酔いを防ぎます。 |

| 不要・注意なもの | × 大きな荷物・リュック × 香りの強いもの |

コインロッカーがない場合が多く、見学の妨げになります。 香水、柔軟剤、ハンドクリームなど。お酒の繊細な香りを邪魔します。 |

これらの準備を万全にしておくことで、当日は心置きなく酒蔵見学に集中でき、より深く楽しむことができるでしょう。

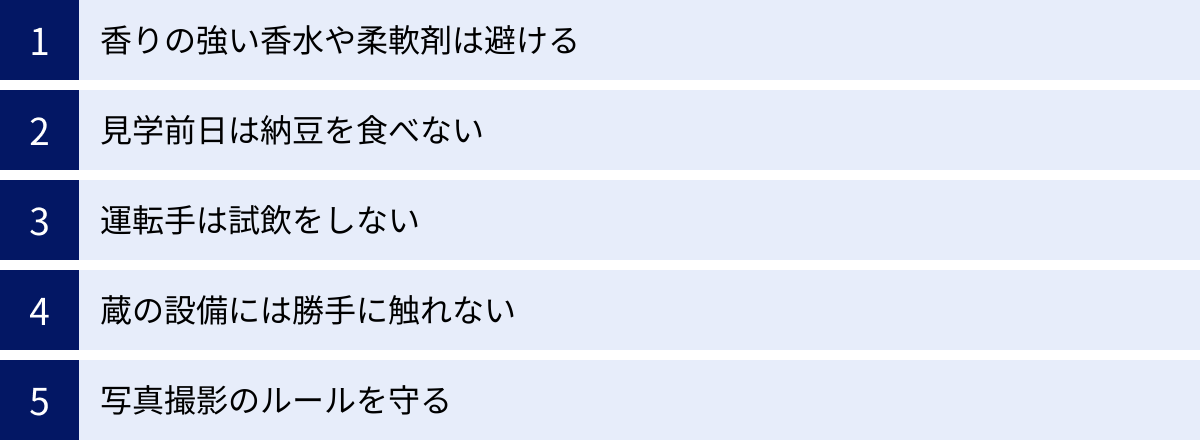

知っておきたい酒蔵見学の注意点とマナー

酒蔵は、デリケートな発酵を管理する「聖域」ともいえる場所であり、同時に蔵人たちが働く仕事場でもあります。見学者としてお邪魔する際は、敬意を払い、いくつかの注意点とマナーを守ることが、お互いにとって気持ちの良い体験につながります。

香りの強い香水や柔軟剤は避ける

これは酒蔵見学における最も重要で基本的なマナーです。日本酒は、米の香り、麹の香り、酵母が生み出す香りなど、非常に繊awsで複雑な香りの集合体です。香水やオーデコロン、香りの強い柔軟剤や整髪料などの人工的な香りは、この繊細なアロマを覆い隠してしまい、正しいテイスティングの妨げになります。

それだけでなく、もっと深刻な問題を引き起こす可能性もあります。酒造りに使われる酵母や麹菌は非常にデリケートな微生物であり、外部からの強い香りの成分が悪影響を与え、正常な発酵を阻害してしまう恐れもゼロではありません。蔵人たちは、最高の酒を造るために細心の注意を払って環境を管理しています。見学者は、その神聖な空間にお邪魔するという意識を持ち、当日は無香料の製品を選ぶなどの配慮を心がけましょう。

見学前日は納dtoを食べない

「見学前に納豆を食べてはいけない」というルールは、多くの酒蔵で注意喚起されている、酒造業界では有名なタブーです。これは迷信や気分の問題ではなく、科学的な根拠に基づいた非常に重要なルールです。

その理由は、納豆菌の持つ圧倒的な生命力の強さにあります。納豆菌は、酒造りに不可欠な麹菌(アスペルギルス・オリゼー)の繁殖を阻害し、駆逐してしまう性質を持っています。もし納豆菌が蔵の中に持ち込まれ、麹室やタンクに侵入してしまうと、麹が正常に育たなかったり、醪が腐敗したりして、その年の酒造りが台無しになってしまうほどの甚大な被害につながりかねません。そのため、蔵人たちは醸造期間中、納豆を食べることを固く禁じられています。

見学者も、このリスクを理解し、蔵への敬意として協力する姿勢が求められます。少なくとも見学の前日から当日にかけては、納dtoを食べるのを控えるようにしましょう。

運転手は試飲をしない

これは法律で定められたことであり、言うまでもない大原則ですが、改めて強調します。車を運転して酒蔵を訪れた場合、運転する予定の方は、たとえ少量であっても絶対にアルコールを口にしてはいけません。

多くの酒蔵では、試飲カウンターで運転手かどうかを確認し、運転手には目印となるシールを貼るなどの対策を取っています。試飲を心ゆくまで楽しみたいのであれば、電車やバスなどの公共交通機関を利用するか、複数人で行く場合はお酒を飲まない「ハンドルキーパー」を決めておく必要があります。蔵によっては、ハンドルキーパーの方にソフトドリンクや仕込み水などをサービスしてくれるところもあります。安全で楽しい思い出にするためにも、飲酒運転は絶対にやめましょう。

蔵の設備には勝手に触れない

蔵の中には、巨大なタンクや複雑な配管、高価な醸造機械など、様々な設備が置かれています。これらは酒造りのための大切な財産です。

- 衛生管理: 酒造りは雑菌との戦いです。むやみに設備に触れると、手についた雑菌が混入し、お酒の品質を損なう原因になりかねません。

- 安全確保: 作動中の機械に触れると思わぬ事故につながる危険があります。また、設備を破損させてしまうリスクもあります。

見学中は、「見るだけ、触らない」を徹底し、必ずガイドの指示に従って行動してください。好奇心から手を伸ばしたくなる気持ちは分かりますが、そこはぐっとこらえましょう。

写真撮影のルールを守る

記念に写真を撮りたいという方は多いでしょう。しかし、写真撮影に関するルールは酒蔵によって様々です。

- 撮影可否の確認: まず、蔵内が撮影可能かどうかを確認しましょう。「撮影禁止」「一部エリアのみ撮影可」など、蔵によって方針が異なります。不明な場合は、必ずスタッフに尋ねてください。

- フラッシュの使用: 撮影が許可されている場所でも、フラッシュの使用は禁止されていることがほとんどです。強い光は、デリケートな酵母などに影響を与える可能性があるためです。

- プライバシーへの配慮: 他の見学者が写り込まないように配慮するのは基本的なマナーです。また、蔵人たちは真剣に仕事をしています。作業の邪魔になったり、無断で個人を撮影したりすることのないようにしましょう。

- SNSへの投稿: 撮影した写真をSNSなどに投稿する際も、蔵のルールを確認しましょう。場所によっては、SNSへの投稿を禁止している場合もあります。

これらのマナーを守ることは、日本の大切な酒文化を守り、未来へと繋げていくための一助となります。見学者一人ひとりの心がけが、素晴らしい酒蔵見学体験を作り上げるのです。

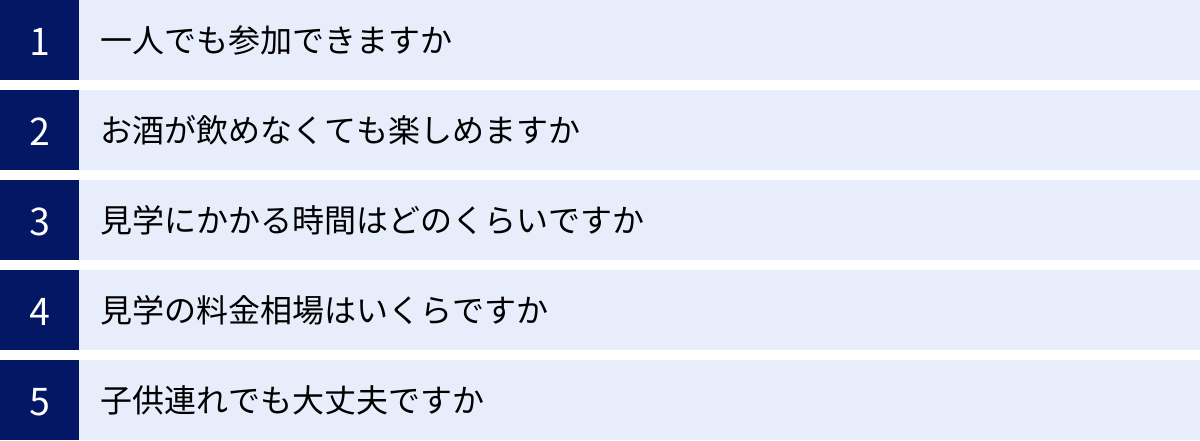

酒蔵見学に関するよくある質問

これから酒蔵見学に行ってみようと考えている方々から寄せられる、代表的な質問とその答えをまとめました。不安や疑問を解消して、安心して見学に臨みましょう。

一人でも参加できますか?

はい、ほとんどの酒蔵で一人での参加が可能です。一人参加には、実は多くのメリットがあります。

- 自分のペースで楽しめる: 団体行動に気を使うことなく、自分が興味を持った展示をじっくり見たり、納得がいくまで説明を読んだりできます。

- 蔵人と深く話せるチャンス: 少人数や一人の参加者に対しては、蔵のスタッフもより丁寧に、そして時にはより専門的な話をしてくれることがあります。質問もしやすく、日本酒に関する知識を深める絶好の機会です。

- 試飲に集中できる: 周りを気にせず、自分の五感だけを頼りにお酒の香りや味わいに集中できます。自分の好みとじっくり向き合う贅沢な時間を過ごせるでしょう。

ただし、ごく稀にツアーが「2名様以上から催行」といった条件を設けている場合があります。念のため、予約が必要なツアーの場合は、公式サイトで最少催行人数を確認しておくとより安心です。

お酒が飲めなくても楽しめますか?

はい、もちろんです。お酒が飲めない方や苦手な方でも、酒蔵見学は十分に楽しめます。試飲は酒蔵見学の魅力の一つですが、それが全てではありません。

- 知的探求の楽しみ: 日本酒が米と水から造られる、その化学的・文化的なプロセスは非常に興味深いものです。発酵という生命の神秘に触れたり、伝統的な職人技に感銘を受けたりと、知的好奇心が大いに満たされます。

- 歴史や建築を楽しむ: 何百年もの歴史を持つ酒蔵も多く、その建物自体が文化財に指定されていることもあります。重厚な木造建築の美しさや、使い込まれた道具が醸し出す歴史の重みを感じるだけでも訪れる価値があります。

- 試飲以外のサービス: 多くの蔵では、運転手やお酒が飲めない方向けに、ノンアルコールの甘酒や、蔵の命である美味しい「仕込み水」、ソフトドリンクなどを提供しています。

- 併設施設の利用: レストランでの食事、ショップでの買い物も大きな楽しみです。酒粕を使ったスイーツや食品、日本酒成分を配合した化粧品など、お酒以外の魅力的な商品もたくさんあります。

お酒が飲めないからといって諦める必要は全くありません。日本の食文化の奥深さに触れる体験として、ぜひ足を運んでみてください。

見学にかかる時間はどのくらいですか?

見学の所要時間は、酒蔵の規模や見学ツアーの内容によって大きく異なりますが、一般的な目安としては30分から90分程度と考えておくと良いでしょう。

- 自由見学・資料館タイプ: 予約不要で自分のペースで回れる施設の場合、15分~40分程度で一通り見ることができます。

- ガイド付き見学ツアー: スタッフが案内してくれるツアーの場合、説明を聞きながら施設を巡るため、40分~60分程度かかるのが標準的です。中には、より丁寧で詳細な90分以上のコースを用意している蔵もあります。

- 試飲や買い物の時間: 上記の見学時間に加えて、試飲や直売所での買い物にかかる時間も考慮しておく必要があります。じっくり試飲や買い物を楽しみたい場合は、さらに30分~60分ほど余裕を見ておくと、焦らずに満喫できます。

トータルで1時間半~2時間半ほど滞在時間を確保しておけば、ほとんどの酒蔵でゆっくりと楽しめるでしょう。

見学の料金相場はいくらですか?

見学料金も酒蔵によって様々ですが、無料のところから、高くても3,000円程度までが一般的な相場です。

- 無料: 大手酒造メーカーの資料館や、自由見学が中心の蔵に多く見られます。気軽に立ち寄れるのが魅力ですが、試飲は一部有料の場合もあります。

- 500円~1,000円程度: この価格帯が最も一般的です。有料の場合、お土産(オリジナルのお猪口や日本酒の小瓶など)が付いてくることが多く、実質的には非常にお得なケースがほとんどです。ガイド付きツアーや充実した試飲が含まれることが多いです。

- 2,000円以上: 少し高価に感じられるかもしれませんが、利き酒セミナーやペアリング体験、通常は非公開の場所を見学できる特別なツアーなど、付加価値の高い内容になっていることが大半です。特別な体験を求める方におすすめです。

料金と見学・試飲の内容を照らし合わせて、コストパフォーマンスを考えて選ぶのも一つの方法です。

子供連れでも大丈夫ですか?

子供連れでの見学の可否は、酒蔵の方針によって大きく異なりますので、事前の確認が必須です。

- 入場可能な場合: 多くの資料館タイプの施設や、安全な見学通路が確保されている蔵では、子供連れでも入場を歓迎しています。ただし、あくまでお酒を造る場所なので、子供が騒いだり走り回ったりしないよう、保護者がしっかりと監督することが求められます。

- 年齢制限がある場合: 一方で、安全上の理由から「未就学児は入場不可」「小学生以上から」といった年齢制限を設けている蔵やツアーも少なくありません。特に、稼働中の機械の近くを通るツアーなどでは、安全確保のために制限が厳しくなります。

- ベビーカーの利用: 蔵内は階段や段差が多いため、ベビーカーでの見学は難しい場合がほとんどです。ベビーカーの持ち込み可否や、預かってもらえる場所があるかどうかも、事前に確認しておきましょう。

結論として、子供連れでの見学を計画する場合は、必ず公式サイトで年齢制限などのルールを確認するか、直接電話で問い合わせるのが最も確実で安心な方法です。