旅行業界には、私たちが普段接する旅行会社の他にも、旅行の品質や満足度を陰で支える重要な役割を担う存在がいます。それが「旅行サービス手配業」、通称「ランドオペレーター」です。特にインバウンド観光(訪日外国人旅行)の隆盛に伴い、その専門性と重要性はますます高まっています。

しかし、「ランドオペレーターとは具体的に何をする仕事?」「旅行会社とは何が違うの?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。また、2018年の法改正により、この事業を行うには国への登録が義務付けられ、その手続きや要件について知りたいという事業者の方も多いはずです。

この記事では、旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の基本的な役割から、旅行業との違い、具体的な業務内容、そして事業を始めるために不可欠な登録制度の概要、必要な要件、申請手続きまでを網羅的に解説します。旅行業界でのキャリアを考えている方、新規事業としてランドオペレーター業務を検討している方にとって、必見の内容です。

目次

旅行サービス手配業(ランドオペレーター)とは

旅行サービス手配業、一般的に「ランドオペレーター」と呼ばれるこの事業は、旅行業界において「地上手配」を専門に行うプロフェッショナルです。まずは、その基本的な役割や旅行業との違い、そしてなぜこの制度が作られたのかという背景について詳しく見ていきましょう。

ランドオペレーターの役割

ランドオペレーターの主な役割は、旅行会社の依頼を受けて、旅行先での様々なサービスを手配することです。旅行会社が企画したツアーのスムーズな催行と品質を、現地の専門家として支える「縁の下の力持ち」と言える存在です。

旅行者は通常、旅行会社のカウンターやウェブサイトでツアーを申し込みますが、そのツアーに含まれる現地のバスやホテル、レストラン、観光ガイドなどを実際に予約・確保しているのがランドオペレーターなのです。

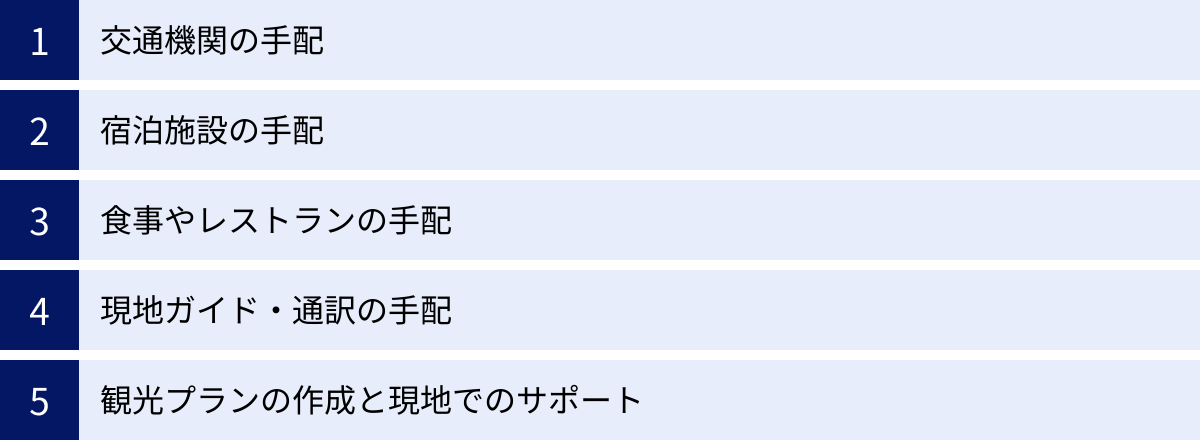

具体的には、以下のような手配業務を担います。

- 交通機関: 貸切バス、ハイヤー、レンタカーなど

- 宿泊施設: ホテル、旅館、リゾート施設など

- 食事: 団体向けのレストラン、特別な食事体験など

- 人的サービス: 現地ガイド、通訳、アシスタントなど

- その他: 観光施設の入場券、体験プログラムの予約など

なぜ旅行会社は自社で直接手配せず、ランドオペレーターに依頼するのでしょうか。それにはいくつかの理由があります。

第一に、現地の情報とネットワークの専門性です。ランドオペレーターはその地域に精通しており、交通事情、施設の評判、季節ごとの特性、新しい観光スポットといった最新かつ詳細な情報を持っています。また、ホテルやバス会社、レストランなど、現地の各サプライヤーと強固な関係を築いています。これにより、旅行会社単独では難しい、質の高いサービスを効率的かつ確実に確保できます。例えば、人気の観光地で団体用のレストランを確保したり、渋滞を避けた最適な移動ルートを組んだりするのは、現地の事情に詳しいランドオペレーターならではの専門性です。

第二に、言語や商習慣の壁です。特にインバウンド観光では、海外の旅行会社が日本のホテルやバス会社と直接交渉するのは、言語の違いや商習慣の違いから困難が伴います。ランドオペレーターが間に入ることで、これらのコミュニケーションを円滑にし、スムーズな取引を実現します。

第三に、業務の効率化です。旅行会社が一つひとつのサービスを個別に手配するのは大変な手間と時間がかかります。ランドオペレーターに一括して依頼することで、旅行会社は本来の業務である旅行商品の企画や販売、顧客対応に集中できます。

このように、ランドオペレーターは単なる手配代行業者ではありません。旅行のコンセプトや顧客のニーズを深く理解し、現地の知識とネットワークを駆使して最適なサービスを組み合わせ、旅行全体の価値を創造する重要なパートナーなのです。

旅行業との違い

「旅行サービス手配業」と「旅行業」は、どちらも旅行に関連するサービスを提供しますが、旅行業法において明確に区別されています。その最も大きな違いは、「誰と契約を締結するか」という点です。

- 旅行業: 旅行者(消費者)と直接契約を結び、運送や宿泊などのサービスを含む旅行商品(企画旅行や手配旅行)を提供します。

- 旅行サービス手配業: 旅行業者と契約を結び、その依頼に基づいて運送や宿泊などのサービスを手配します。旅行者と直接契約することはありません。

この契約相手の違いは、事業者に課せられる責任の範囲にも大きく影響します。旅行業者は、旅行者に対して安全の確保や旅程の保証といった重い責任を負います(旅程保証責任、特別補償責任など)。一方、旅行サービス手配業者が責任を負う相手は、あくまで依頼主である旅行業者です。

この違いを分かりやすく表にまとめます。

| 項目 | 旅行業 | 旅行サービス手配業(ランドオペレーター) |

|---|---|---|

| 契約の相手方 | 旅行者(一般消費者) | 旅行業者 |

| 主な業務内容 | ・企画旅行の造成・販売 ・手配旅行の受注・手配 ・旅行相談 |

・旅行業者の依頼に基づく地上手配(交通、宿泊、食事、ガイド等) |

| 根拠法上の位置づけ | 旅行業法に基づく「旅行業」 | 旅行業法に基づく「旅行サービス手配業」 |

| 必要な登録 | 旅行業登録(第1種〜第3種、地域限定) | 旅行サービス手配業登録 |

| 旅行者への責任 | 旅程保証、特別補償など直接的な責任を負う | 原則として、旅行者への直接的な責任は負わない(依頼主の旅行業者が負う) |

| 収益源 | 旅行者から受け取る旅行代金 | 旅行業者から受け取る手配手数料やサービス料 |

このように、旅行サービス手配業は、BtoC(Business to Consumer)ビジネスである旅行業とは異なり、BtoB(Business to Business)のビジネスモデルである点が特徴です。旅行業界のサプライチェーンの中で、旅行業者と現地のサービス提供者(ホテル、バス会社など)とを繋ぐ、専門的な仲介役と理解するとよいでしょう。

旅行サービス手配業が創設された背景

旅行サービス手配業という法的な枠組みは、2018年1月4日に施行された改正旅行業法によって新たに創設されました。それ以前は、ランドオペレーター業務を行う事業者に対する明確な法的定義や規制が存在しませんでした。では、なぜこの制度が創設されるに至ったのでしょうか。その背景には、近年の日本の観光を取り巻く環境の大きな変化があります。

最大の要因は、訪日外国人旅行(インバウンド観光)の急速な拡大です。政府のビジット・ジャパン事業などの推進により、訪日客は飛躍的に増加しました。これに伴い、海外の旅行会社が企画する日本ツアーも急増し、その現地手配を担うランドオペレーターの役割が極めて重要になりました。

しかし、法的な位置づけがなかったため、いくつかの問題が顕在化していました。

- 消費者保護の観点での問題: ランドオペレーターの倒産や手配ミス(バスが来ない、ホテルが予約されていない等)が発生した場合、ツアーを催行する海外の旅行会社が十分な対応を取れず、日本を訪れた旅行者が路頭に迷うといったトラブルが実際に発生しました。法的な規制がないため、誰が最終的な責任を負うのかが曖昧で、旅行者の保護が不十分な状態でした。

- 品質のばらつきと悪質業者の存在: 誰でもランドオペレーター業務を行えたため、サービスの質は玉石混交でした。中には、不当に高額な料金を請求したり、安全管理が不十分なバスを手配したりする悪質な業者も存在し、日本の観光全体のイメージを損なう懸念がありました。

- 取引の不透明性: 海外の旅行会社にとって、日本のどのランドオペレーターが信頼できるのかを判断する基準がなく、取引に不安が伴いました。

こうした課題を解決し、インバウンド観光の持続的な成長と旅行の安全・安心を確保するため、国はランドオペレーターを法的に位置づけ、登録制度を導入することを決定しました。

この制度創設の目的は、大きく以下の3点に集約されます。

- 品質の確保: 専門知識を持つ「旅行サービス手配業務取扱管理者」の配置を義務付けることで、手配業務の品質向上を図る。

- 責任の明確化: 旅行業者との契約内容を記した書面の交付を義務付け、トラブル発生時の責任関係を明確にする。

- 悪質業者の排除: 登録制度を設け、一定の基準を満たさない事業者や反社会的勢力を業界から排除する。

旅行サービス手配業制度の創設は、ランドオペレーターという重要な役割を担う事業者に社会的信用を与え、業界全体の健全な発展を促すための重要な一歩であったと言えます。

旅行サービス手配業の具体的な業務内容

ランドオペレーターの仕事は、単に予約を代行するだけではありません。旅行の目的や旅行者の属性を深く理解し、最高の体験を創出するためのクリエイティブな側面と、多くの関係者を調整する緻密な管理能力が求められます。ここでは、その具体的な業務内容を5つの側面に分けて詳しく見ていきましょう。

交通機関の手配

交通機関の手配は、ツアーの骨格を形成する非常に重要な業務です。特に団体旅行では、貸切バスの手配が中心となります。

この業務には、単にバス会社に電話して予約するというレベルを超えた専門性が求められます。まず、旅程全体を俯瞰し、最適な車両サイズと台数を選定します。参加人数はもちろん、荷物の量、移動距離、道路の幅なども考慮しなければなりません。例えば、山間部の温泉地へ向かう場合は、大型バスでは通れない道があるため中型バスを選ぶ、といった判断が必要です。

次に、法令を遵守した無理のない運行計画の立案が不可欠です。バスドライバーの運転時間や休憩時間、拘束時間には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」という厳格なルールが定められています。この法令を無視した過密なスケジュールを組むことは、重大な事故に繋がりかねません。ランドオペレーターは、訪問地間の移動時間、観光時間、食事時間、そしてドライバーの休憩時間を正確に計算し、安全で円滑な運行スケジュールを作成する責任があります。

さらに、駐車場の確保も重要な仕事です。特に京都市内や鎌倉といった人気の観光地では、バスの駐車スペースが限られており、事前の予約が必須となるケースが多くあります。駐車場の場所や料金、予約方法といった詳細な情報を把握し、スムーズな乗降ができるように手配します。

これらに加えて、ハイヤーやタクシー、地域によってはレンタカー、さらには国内線の航空券や新幹線、フェリーといった公共交通機関のチケット手配を請け負うこともあります。旅行のあらゆる「足」を確保し、シームレスな移動を実現するのがランドオペレーターの腕の見せ所です。

宿泊施設の手配

宿泊は、旅行の満足度を大きく左右する要素です。ランドオペレーターは、旅行会社の要望に基づき、最適な宿泊施設を選定し、予約します。

業務の第一歩は、クライアントである旅行会社のニーズを正確に把握することです。ターゲットとなる旅行者層(例:学生団体、富裕層の夫婦、企業のインセンティブ旅行など)によって、求められる宿泊施設は全く異なります。予算、立地(駅近、観光地の中心など)、ホテルのグレード、食事の有無、そして部屋のタイプ(ツイン、シングル、和室など)といった条件を細かくヒアリングします。

次に、その条件に合致するホテルや旅館をリストアップし、交渉に入ります。ランドオペレーターは日頃から多くの宿泊施設と取引があるため、一般の予約サイトでは確保できない団体向けの客室枠を確保したり、有利な料金を引き出したりする交渉力が求められます。

予約が完了した後も、仕事は終わりません。団体旅行の場合は、部屋割り(ルームアサイン)という細かな作業が発生します。参加者リストに基づき、夫婦は同室、上司と部下は別々の部屋、といった人間関係にも配慮しながら部屋を割り振ります。また、アレルギーを持つ旅行者のための食事内容の変更依頼、宗教上の理由で特定の食材を避ける必要がある旅行者(例:ハラル対応、ベジタリアン)への特別メニューの手配など、一人ひとりの旅行者に寄り添ったきめ細やかな対応が不可欠です。

時には、温泉、絶景のオーシャンビュー、伝統的な日本家屋といった、宿泊そのものが目的となるような特徴的な施設を提案することもあります。このように、宿泊施設の手配は、旅行の快適性を保証すると同時に、旅の魅力を高める重要な役割を担っています。

食事やレストランの手配

「食」は旅の大きな楽しみの一つです。ランドオペレーターは、ツアーの行程やコンセプトに合わせ、昼食や夕食の場所を手配します。

団体旅行の場合、大人数を収容できるレストランを確保することが大前提となります。特に観光地の昼食時は混雑が予想されるため、事前の予約とメニューの確定が必須です。バスが駐車できるかどうかも重要な確認事項です。

業務は、場所を確保するだけではありません。旅行のテーマに合わせた食体験を提案することも重要な役割です。例えば、北海道なら新鮮な海鮮丼、京都なら伝統的な京料理、飛騨高山なら朴葉味噌焼きといった、その土地ならではの郷土料理を楽しめる店を選定します。また、寿司握り体験やそば打ち体験といった、食事とアクティビティを組み合わせたプランを企画することもあります。

ここでも多様な食のニーズへの対応は極めて重要です。宿泊施設の手配と同様に、ベジタリアン、ヴィーガン、グルテンフリー、そして宗教上の食事制限(ハラル、コーシャなど)に対応できるレストランを探し、事前に詳細な打ち合わせを行います。アレルギー情報については、万が一にも間違いがあってはならないため、旅行会社や旅行者本人、そしてレストランとの間で何度も確認を重ねる慎重さが求められます。

予算管理も欠かせません。旅行会社から提示された予算内で、最大限満足度の高い食事を提供できるよう、メニュー内容やドリンクの有無などを調整し、コストパフォーマンスの高い提案を行います。

現地ガイド・通訳の手配

ツアーの魅力を旅行者に伝え、旅の満足度を決定づける存在が、現地ガイドや通訳です。ランドオペレーターは、ツアーの特性に最適な人材を手配します。

手配するガイドは、国家資格を持つ「通訳案内士」が中心となりますが、特定の地域に限定された「地域通訳案内士」や、美術館や城郭などの専門分野に特化したガイドを選ぶこともあります。

ガイドの選定で最も重要なのは、ツアー内容と旅行者の属性とのマッチングです。例えば、歴史好きのシニア層グループには、深い知識を持つベテランの歴史ガイドを。アクティブな若者グループには、街歩きや体験アクティビティを楽しく盛り上げてくれるエンターテイナータイプのガイドを、といった具合です。使用言語(英語、中国語、スペイン語など)はもちろん、ガイドの専門分野や人柄までを考慮して、最適な人材をアサインします。

そのためには、質の高いガイドとの強固なネットワークを構築しておくことがランドオペレーターの財産となります。日頃からガイドと良好な関係を築き、それぞれの得意分野やスキルを把握しておくことが、いざという時の迅速かつ的確な手配に繋がります。

また、ガイドへの事前ブリーフィングも重要な業務です。ツアーのテーマ、詳細な行程、参加者の特徴、注意すべき点などを事前に詳しく伝え、ガイドが万全の準備で当日に臨めるようにサポートします。ガイドの品質はツアーの成否を分けると言っても過言ではなく、その手配はランドオペレーターの専門性が大いに発揮される領域です。

観光プランの作成と現地でのサポート

ランドオペレーターは、単なる手配業務に留まらず、魅力的な観光プランそのものを企画・提案することもあります。旅行会社から「桜の時期に、関東近郊で3泊4日のツアーを組みたい」といった大まかな要望を受け、具体的な旅程をゼロから作り上げるのです。

この業務には、深い知識と豊かな創造性(企画力)が求められます。定番の観光地だけでなく、まだあまり知られていない隠れた名所や、季節限定のイベント、地元の文化に触れられるユニークな体験(例:伝統工芸の工房見学、農家での収穫体験など)をコースに組み込み、他社にはないオリジナリティの高いプランを造成します。旅行会社がそのプランを採用すれば、ランドオペレーターの収益にも大きく貢献します。

さらに、旅行が始まってからの現地でのサポート、いわゆるトラブルシューティングも極めて重要な役割です。旅行中は、フライトの遅延、交通渋滞、急な天候の変化、旅行者の体調不良など、予測不能な事態が起こり得ます。こうした際に、ランドオペレーターは現地の司令塔として機能します。

例えば、大雨で予定していたハイキングが中止になった場合、すぐに代替案として屋内の美術館や体験施設を提案・手配する。高速道路の事故でバスが動かなくなった際には、迂回ルートをドライバーに指示し、レストランに到着が遅れる旨を連絡して食事時間を調整する。こうした迅速かつ柔軟な対応力こそが、プロのランドオペレーターに求められる資質です。ランドオペレーターは、ツアーが計画通り、そして安全に進行するための「現場監督」であり、不測の事態に備える「危機管理者」でもあるのです。

旅行サービス手配業の登録制度の概要

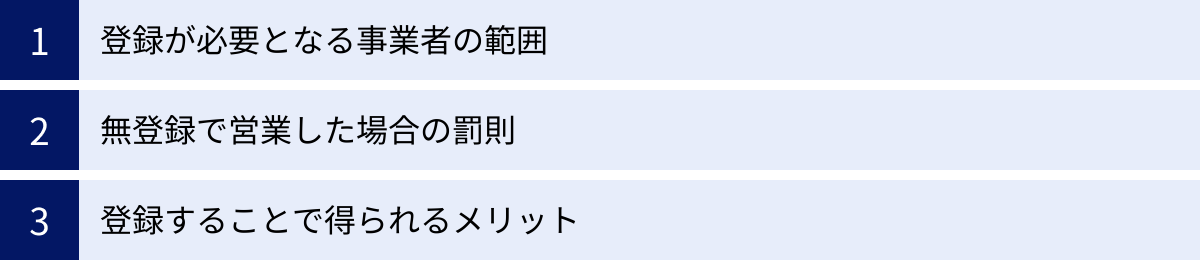

2018年の旅行業法改正により、日本国内で旅行サービス手配業を営む事業者は、原則として行政への登録が義務付けられました。この登録制度は、業界の健全化と旅行者の保護を目的としています。ここでは、制度の核心部分である「登録が必要な事業者」「無登録の罰則」「登録のメリット」について解説します。

登録が必要となる事業者の範囲

どのような事業者が登録の対象となるのでしょうか。旅行業法では、旅行サービス手配業を次のように定義しています。

「報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して、外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業」(旅行業法第2条第6項)

この法律の条文を分かりやすく解釈すると、以下の3つの要件をすべて満たす事業が登録対象となります。

- 報酬を得て: ボランティアなど無償で行う場合は対象外です。手配手数料やサービス料といった名目に関わらず、事業として対価を受け取っていることが要件です。

- 旅行業者のために: 手配の依頼主が、日本の旅行業者または海外の旅行業者であることが必要です。一般の消費者から直接依頼を受けて手配する場合は「手配旅行」と見なされ、旅行業登録が必要になります。

- 運送・宿泊等のサービスの手配を代理・媒介・取次する: ホテルやバス会社などのサービス提供者との間で、旅行業者に代わって契約を結んだり、仲介したりする行為を指します。

具体的には、以下のような事業者が登録の対象となります。

- 海外の旅行会社から依頼を受け、日本国内のホテル、バス、ガイドなどを手配するインバウンド専門のランドオペレーター

- 日本の大手旅行会社から依頼を受け、北海道や沖縄といった特定の地域の地上手配を専門に請け負う会社

- 企業のインセンティブ旅行や国際会議などを専門に扱い、その一環として交通や宿泊の手配を行うイベント会社

一方で、登録が不要なケースもあります。例えば、バス会社やホテルが、自社のサービス(自社のバスや客室)を旅行業者に直接販売する場合は、手配業には該当しません。あくまでも、第三者であるサービス提供者との間を「仲介」することがポイントです。

自社の事業が登録対象に該当するかどうかを正確に判断することが、コンプライアンスの第一歩となります。

無登録で営業した場合の罰則

もし登録が必要であるにも関わらず、無登録で旅行サービス手配業を営んだ場合、どうなるのでしょうか。旅行業法には明確な罰則規定が設けられています。

無登録で営業した者は、「百万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。(旅行業法第83条)

この罰金は法人だけでなく、その代表者や行為者である個人も処罰の対象となる場合があります。

しかし、リスクは罰則だけではありません。無登録営業が発覚すれば、企業の社会的信用は大きく損なわれます。コンプライアンス意識の低い企業というレッテルを貼られ、主要な取引先である旅行会社からの取引を停止される可能性が非常に高いでしょう。特に大手や優良な旅行会社は、取引相手のコンプライアンスを厳しくチェックするため、無登録業者と契約することはありません。

つまり、無登録での営業は、法的な罰則を受けるリスクに加えて、事業そのものの存続を危うくする致命的なリスクを抱える行為なのです。法令を正しく理解し、必要な手続きを確実に履行することが、事業を継続・発展させるための大前提となります。

登録することで得られるメリット

登録制度は、事業者にとって義務であると同時に、多くのメリットをもたらします。コンプライアンスの観点から「仕方なく登録する」のではなく、事業成長のための戦略的な一手として捉えることが重要です。

登録によって得られる主なメリットは以下の通りです。

- 社会的信用の獲得: 登録は、国(都道府県)が定めた一定の基準をクリアした事業者であることの証明です。「旅行サービス手配業者登録簿」に記載された正規の事業者として、対外的な信用が格段に向上します。これは、ウェブサイトや会社案内に登録番号を記載することで、誰に対しても明確に示すことができます。

- 取引機会の拡大: 信頼性が向上することで、これまで取引が難しかった大手旅行会社や海外の優良な旅行会社との新規契約の道が開かれます。多くの旅行会社は、コンプライアンスやリスク管理の観点から、登録事業者であることを取引の絶対条件としています。登録は、ビジネスチャンスを広げるための「パスポート」のような役割を果たすのです。

- 法的コンプライアンスの確保: 当然ながら、登録することで無登録営業のリスクを完全に回避できます。これにより、事業者は罰則や信用失墜の不安なく、安心して事業活動に専念できます。経営の安定化に直結する、最も基本的なメリットと言えるでしょう。

- 業界内でのネットワーク構築: 登録事業者となることで、関連する業界団体への加入がしやすくなります。こうした団体に所属することで、法改正に関する最新情報をいち早く入手したり、他の事業者と情報交換を行ったり、新たな協業の機会を見つけたりするなど、貴重なネットワークを築くことができます。

- 業務品質の標準化: 登録要件である「旅行サービス手配業務取扱管理者」の選任は、社内の業務品質を一定水準以上に保つ仕組みとして機能します。管理者を中心とした法令遵守体制や業務管理体制が構築されることで、サービスレベルの標準化と向上が期待できます。

このように、登録は単なる規制ではなく、事業の信頼性を高め、成長を加速させるための重要な経営基盤となります。

旅行サービス手配業の登録に必要な2つの要件

旅行サービス手配業の登録を受けるためには、法律で定められた2つの重要な要件を満たす必要があります。これらの要件は、事業の品質と公正性を担保するために設けられています。ここでは、その2つの要件について、一つずつ具体的に解説します。

① 営業所ごとに取扱管理者を1名以上選任する

これが、登録における最も重要かつ核心的な要件です。旅行サービス手配業を営む事業者は、事業を行う営業所ごとに、必ず1名以上の「旅行サービス手配業務取扱管理者」(以下、取扱管理者)を選任し、常駐させなければなりません。

取扱管理者は、その名の通り、旅行サービス手配業務の取扱いに関する管理・監督を行う責任者です。手配業務が法令に則って適正に行われているか、契約内容が明確か、手配が確実に実施されているかなどをチェックする、いわば営業所の「品質保証責任者」としての役割を担います。

この選任義務には、いくつかの重要なポイントがあります。

- 営業所ごとの選任: 複数の支店や営業所を持つ事業者の場合、本社だけでなく、実際に手配業務を行うすべての営業所に、それぞれ1名以上の取扱管理者を選任する必要があります。例えば、東京本社と大阪支店で手配業務を行うのであれば、東京と大阪にそれぞれ取扱管理者を置かなければなりません。

- 常勤性: 選任される取扱管理者は、原則としてその営業所に常勤している必要があります。他の会社で常勤として働いている人を名義上だけ管理者として選任することは認められません。

- 専任性: 取扱管理者は、原則としてその営業所の業務に専任することが求められます。ただし、同一事業者の他の営業所の取扱管理者を兼務することや、同一営業所内での他の業務との兼務については、一定の条件下で認められる場合がありますが、その判断は管轄の行政庁によりますので、事前の確認が必要です。

なぜ、この取扱管理者の選任がここまで厳格に求められるのでしょうか。それは、ランドオペレーター業務が持つ専門性と、それが旅行の安全・品質に与える影響の大きさ 때문です。専門知識を持つ管理者を置くことで、個々の手配業務が場当たり的に行われるのを防ぎ、組織として一貫した品質管理とコンプライアンス体制を確保することが、この要件の最大の目的なのです。

なお、取扱管理者になるための具体的な要件(資格)については、次の章で詳しく解説します。

② 登録拒否事由に該当しない

第二の要件は、申請者(個人の場合はその本人、法人の場合はその法人及び役員)が、旅行業法で定められた「登録拒否事由」に該当しないことです。これは、業界の健全性を保ち、不適格な事業者や反社会的な勢力を排除するために設けられた、いわば「欠格条項」です。

旅行業法第26条には、登録を拒否しなければならない事由が具体的に列挙されています。主なものを分かりやすくまとめると、以下のようになります。

- 旅行業法の違反歴: 旅行業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

- 登録の取消歴: 過去に旅行サービス手配業の登録や旅行業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。

- 禁錮以上の刑罰歴: 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

- 成年被後見人、被保佐人: 判断能力が著しく不十分であると法的に認定されている者。

- 破産者: 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。

- 暴力団員等: 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。また、暴力団員等がその事業活動を支配する者。

- 法人の役員の該当: 申請者が法人である場合、その役員(取締役、監査役など)の中に、上記1〜6のいずれかに該当する者がいる場合。

- 取扱管理者の不在: 前述の要件である、営業所ごとに取扱管理者が確実に選任されていない場合。

これらの事由は、申請時に「誓約書」を提出する形で、該当しないことを自ら申告する必要があります。特に注意が必要なのは、法人の場合、代表者だけでなくすべての役員がこのチェックの対象となる点です。申請準備の段階で、役員の中に該当者がいないかを必ず確認しておく必要があります。

この登録拒否事由は、旅行サービス手配業という事業の公共性を鑑み、消費者が安心して利用できる旅行サービス市場を維持するための重要な防波堤として機能しています。

重要資格「旅行サービス手配業務取扱管理者」とは

前章で触れた通り、旅行サービス手配業の登録において最も重要な鍵を握るのが「旅行サービス手配業務取扱管理者」(取扱管理者)の存在です。この取扱管理者とは一体どのような役割を担い、どうすればその資格を得られるのでしょうか。ここでは、この重要資格について深掘りしていきます。

取扱管理者の役割と選任義務

取扱管理者は、単なる名義上の資格者ではありません。旅行業法では、その職務を明確に定めており、営業所における手配業務全般の管理・監督という重責を担います。

法律(旅行業法施行規則第37条)で定められている取扱管理者の主な職務は以下の通りです。

- 旅行計画の妥当性の判断: 依頼主である旅行業者から提示された旅行計画が、法令や安全性の観点から実施可能なものかどうかを判断すること。

- 契約書面の記載事項の管理: 旅行業者と交わす契約書面に、法律で定められた事項(手配するサービス内容、対価、責任範囲など)が漏れなく、かつ明確に記載されているかを確認・管理すること。

- 手配の確実な実施の管理: 契約内容通りに、宿泊、運送、ガイドなどのサービスが間違いなく手配され、提供されるよう管理・監督すること。

- 広告の適正化: 広告を行う場合に、誇大広告や不当な表示がないかを確認すること。

- 従業員への指導・監督: 営業所の他の従業員に対し、旅行業法や関連法令を遵守し、適正に業務を遂行するよう指導・監督すること。

- 苦情処理への対応: 旅行業者からの苦情や問い合わせに対して、迅速かつ適切に対応するための体制を管理すること。

要するに、取扱管理者は、営業所で行われる手配業務のすべてが、法令を遵守し、契約に忠実で、かつ安全・確実に行われることを保証する最終責任者なのです。この役割の重要性から、事業者は営業所ごとに1名以上の取扱管理者を必ず選任し、その者に上記の職務を管理・監督させることが法律で義務付けられています。

この選任義務を怠った場合、例えば取扱管理者が退職したにもかかわらず後任者を選任しなかった場合などは、行政からの是正命令や、最悪の場合は登録の取消しといった厳しい処分の対象となります。

取扱管理者になるための2つの条件

では、どうすれば取扱管理者として選任される資格を得られるのでしょうか。多くの国家資格のように筆記試験に合格する必要はありません。その代わり、「実務経験」と「研修の修了」という2つの条件を両方満たす必要があります。

① 一定の実務経験を積む

取扱管理者になるための第一の条件は、旅行サービス手配に関連する一定期間の実務経験です。具体的にどのような経験が、どのくらいの期間必要かは、国土交通省令で定められています。

対象となる実務経験は、主に以下の通りです。

- 旅行サービス手配業での実務経験

- 旅行業(第1種〜第3種、地域限定)での実務経験

- 通訳案内業(通訳案内士)としての実務経験

- 官公署での旅行業務関連の行政事務経験

- その他、これらの業務に準ずると観光庁長官が認めた業務の経験

これらの業務に通算して3年以上従事した経験が求められるのが一般的です。ただし、後述する研修の内容によって、求められる実務経験の年数が異なる場合があります。

この実務経験は、申請時に「実務経験証明書」として、過去の勤務先などに証明してもらう必要があります。複数の会社での経験を合算することも可能ですが、それぞれの会社から証明書を取り付ける必要があるため、準備には時間がかかる場合があります。これから取扱管理者を目指す方は、自身の経歴が要件を満たしているか、またそれを証明できるかを事前に確認しておくことが重要です。

② 登録研修機関が実施する研修を修了する

実務経験に加えて、観光庁長官の登録を受けた研修機関が実施する「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」を修了することが必須です。

この研修は、取扱管理者として必要な専門知識を習得することを目的としており、通常は数日間の座学形式で行われます。研修のカリキュラムは法律で定められており、主に以下の内容が含まれます。

- 旅行業法及びこれに基づく命令

- 旅行サービス手配業務に関する実務(契約書面の作成、手配管理、苦情対応など)

研修の最後には、内容の理解度を確認するための修了試験が課されるのが一般的です。この試験に合格することで、「修了証明書」が交付されます。この証明書が、取扱管理者としての資格を公的に証明する重要な書類となります。

研修を実施する「登録研修機関」は、全国に複数存在します。どの機関で研修を受けるかは自由に選べます。研修の開催日程や費用、申込方法などは各研修機関によって異なるため、観光庁のウェブサイトなどで最新の情報を確認し、自身のスケジュールに合った研修を選択する必要があります。

ここで一つ注意点があります。旅行業界には「総合旅行業務取扱管理者」や「国内旅行業務取扱管理者」といった有名な国家資格がありますが、これらの資格を持っていても、旅行サービス手配業務取扱管理者にはなれません。別途、上記の「実務経験」と「研修修了」の両方の要件を満たす必要がありますので、混同しないようにしましょう。

「3年以上の実務経験」と「登録研修の修了」。この2つのハードルを越えて、初めて旅行サービス手配業務取扱管理者として、ランドオペレーター事業の中核を担うことができるのです。

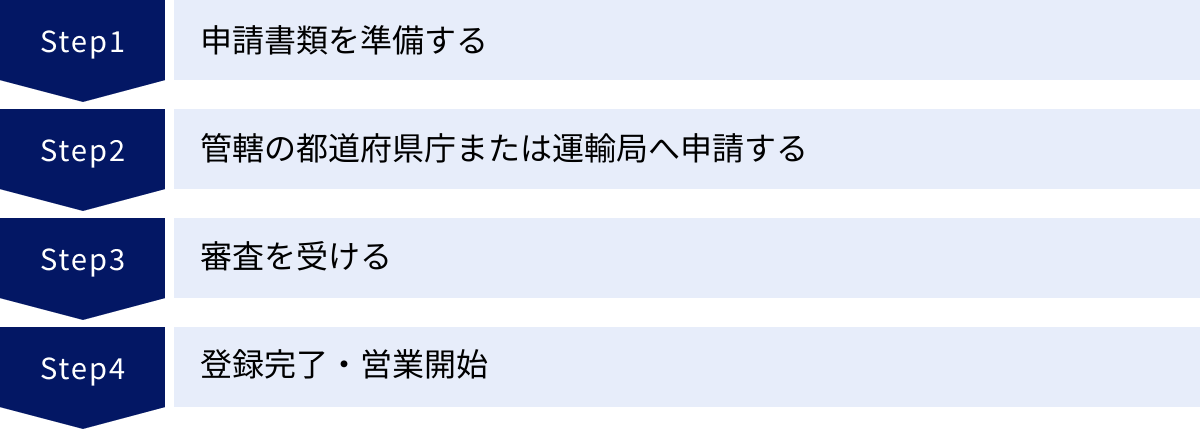

旅行サービス手配業の登録申請から開業までの4ステップ

登録要件を満たし、取扱管理者も確保できたら、いよいよ行政への登録申請手続きに進みます。手続きは煩雑に感じるかもしれませんが、流れを理解すればスムーズに進めることができます。ここでは、申請書類の準備から営業開始までの具体的な4つのステップを解説します。

① 申請書類を準備する

登録申請において、最も時間と労力がかかるのがこの書類準備のステップです。提出する書類は多岐にわたり、一つでも不備があると審査が滞ってしまいます。抜け漏れがないよう、チェックリストを作成して慎重に進めることをお勧めします。

主な必要書類は後の章で詳しく一覧にしますが、大まかには以下のような構成になっています。

- 申請者に関する書類: 登録申請書、誓約書、事業の計画書など。

- 法人・個人を証明する書類: 法人の場合は登記事項証明書や定款の写し、個人の場合は住民票の写しなど。

- 取扱管理者に関する書類: 選任届出書、履歴書、実務経験証明書、研修修了証明書の写しなど。

これらの書類の中には、法務局や市区町村役場で取得するもの、過去の勤務先に発行を依頼するもの(実務経験証明書)など、入手までに時間がかかるものが含まれます。特に実務経験証明書は、退職した会社とのやり取りが必要になるため、できるだけ早い段階で依頼を始めるべきです。

また、申請書の様式は申請先の都道府県によって若干異なる場合があるため、必ず管轄の行政庁のウェブサイトから最新の様式をダウンロードして使用してください。

もし書類作成に不安がある場合や、手続きを迅速・確実に進めたい場合は、行政書士などの専門家に依頼することも有効な選択肢です。

② 管轄の都道府県庁または運輸局へ申請する

必要書類がすべて整ったら、管轄の行政庁の窓口に提出します。

旅行サービス手配業の登録申請先は、原則として「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」となります。例えば、主たる営業所(本社など)が東京都にあれば、東京都庁の担当部署が申請窓口です。大阪府にあれば大阪府庁となります。

複数の都道府県に営業所を設置する場合でも、申請先はあくまで主たる営業所の所在地を管轄する都道府県一つだけです。登録が完了すれば、その効力は全国に及びます。

申請方法は、窓口への持参が一般的ですが、自治体によっては郵送を受け付けている場合もあります。申請前には、必ず管轄の都道府県庁のウェブサイトを確認するか、電話で担当部署に問い合わせ、申請方法、受付時間、担当部署の場所などを正確に把握しておきましょう。事前の電話相談で、書類のチェックをしてもらえる場合もあります。

③ 審査を受ける

申請書類が受理されると、行政庁による審査が開始されます。審査では、提出された書類に基づき、申請者が登録要件をすべて満たしているかが厳しくチェックされます。

主な審査ポイントは以下の通りです。

- 申請者(法人の場合は役員も含む)が登録拒否事由に該当していないか。

- 営業所ごとに、資格を持つ取扱管理者が確実に選任されているか。

- 申請書類に虚偽の記載や不備がないか。

審査の過程で、記載内容に不明な点があれば電話で質問されたり、書類の補正や追加資料の提出を求められたりすることがあります。この場合は、迅速かつ誠実に対応することが重要です。

審査にかかる期間は「標準処理期間」として各自治体が定めており、おおむね30日から60日程度が目安ですが、申請の混雑状況や審査の進捗によって前後します。事業開始のスケジュールを立てる際は、この審査期間を十分に考慮しておく必要があります。

④ 登録完了・営業開始

無事に審査を通過すると、行政庁から登録が完了した旨の通知書(登録通知書など)が交付されます。同時に、申請者の名称、住所、登録年月日、登録番号などが「旅行サービス手配業者登録簿」に正式に記載されます。

この登録簿への記載が完了した日(登録年月日)をもって、晴れて「旅行サービス手配業者」として正式に営業を開始することができます。

ここで非常に重要なことは、登録が完了する前に営業活動(手配業務の契約など)を始めることは、無登録営業となり法律違反にあたるという点です。フライング営業は絶対に行わないでください。

登録が完了したら、登録番号は会社の信用を示す重要な情報となります。旅行業者と交わす契約書面や、自社のウェブサイト、名刺、会社案内などに登録番号を明記し、正規の登録事業者であることを積極的にアピールしましょう。これが、新たなビジネスチャンスを掴むための第一歩となります。

登録申請に必要な費用と書類

実際に登録申請を進めるにあたり、具体的にどのくらいの費用がかかり、どのような書類を揃える必要があるのかは、事業者にとって最も関心の高い情報の一つです。ここでは、申請に必須の費用と、主な必要書類を一覧でご紹介します。

登録免許税

旅行サービス手配業の新規登録申請を行う際には、国に納める税金として「登録免許税」が必要になります。

その金額は、90,000円です。

この登録免許税は、現金で納めるのではなく、郵便局や法務局で購入した9万円分の収入印紙を、登録申請書に貼り付けて納付するのが一般的です。申請手数料ではなく、法律で定められた税金であるという点を理解しておきましょう。

この9万円は、登録が完了した場合に納付義務が発生するもので、申請時に必要となります。万が一審査に通らず登録が拒否された場合には、所定の手続きを踏むことで還付を受けられる可能性があります。

なお、この登録免許税以外に、都道府県によっては別途申請手数料が必要な場合も稀にありますが、多くの場合は登録免許税のみです。正確な情報については、必ず申請先の都道府県の担当部署にご確認ください。

主な必要書類一覧

提出を求められる書類は、申請先の都道府県や、申請者が法人か個人かによって若干異なります。ここでは、一般的に必要とされる主な書類を一覧表にまとめました。申請の際には、必ず管轄の行政庁が公表している最新の申請要項を確認してください。

| 書類名 | 備考(入手先・作成者など) |

|---|---|

| 旅行サービス手配業登録申請書 | 申請先の都道府県のウェブサイトから指定様式をダウンロードして作成。 |

| 登録免許税納付書(収入印紙貼付) | 申請書に9万円分の収入印紙を貼り付けて提出。 |

| 誓約書 | 申請者(法人役員含む)が登録拒否事由に該当しないことを誓約する書類。指定様式で作成。 |

| 事業の計画書 | 手配業務の範囲、組織、取引を予定している旅行業者などを記載。指定様式で作成。 |

| 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表 | 営業所ごとに選任する取扱管理者を一覧にした書類。指定様式で作成。 |

| 【法人の場合】定款または寄附行為の写し | 会社の根本規則を定めた書類。原本証明が必要。会社で保管しているものをコピー。 |

| 【法人の場合】登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 申請日から3ヶ月以内に発行されたもの。法務局で取得。 |

| 【法人の場合】役員の履歴書 | 役員全員分が必要。指定様式または任意様式で作成。 |

| 【個人の場合】住民票の写し | 申請日から3ヶ月以内に発行されたもので、マイナンバーの記載がないもの。市区町村役場で取得。 |

| 【個人の場合】資産に関する調書 | 事業用の資産状況を記載。指定様式で作成。 |

| 【取扱管理者に関する書類】履歴書 | 取扱管理者本人が作成。 |

| 【取扱管理者に関する書類】誓約書 | 取扱管理者本人が欠格事由に該当しないことを誓約する書類。 |

| 【取扱管理者に関する書類】実務経験証明書 | 過去の勤務先などに依頼して証明してもらう。指定様式がある場合が多い。 |

| 【取扱管理者に関する書類】研修修了証明書の写し | 登録研修機関から交付された証明書のコピー。 |

| 営業所の使用権原を証する書類 | 営業所が自己所有の場合は不動産登記簿謄本、賃貸の場合は賃貸借契約書の写しなど。 |

これらの書類を不備なく揃えることが、スムーズな審査への第一歩です。特に「登記事項証明書」や「住民票の写し」には有効期間(発行後3ヶ月以内など)が定められているため、申請直前に取得するようにしましょう。

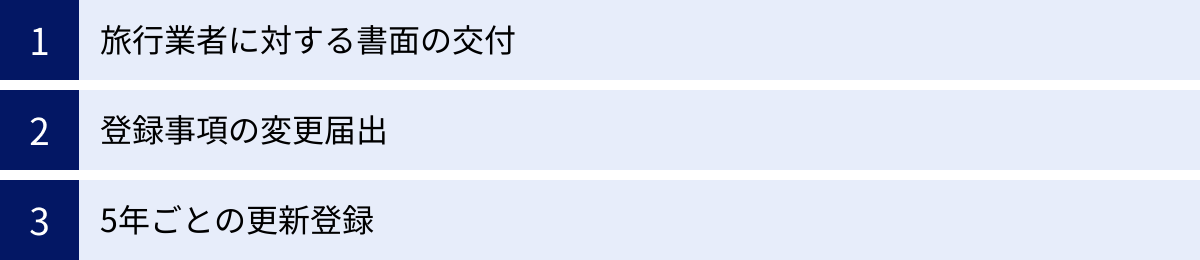

登録後に事業者が遵守すべきこと

旅行サービス手配業の登録はゴールではなく、スタートです。正規の事業者として事業を継続していくためには、登録後も法律で定められたいくつかの重要な義務を果たし続けなければなりません。ここでは、事業者が特に遵守すべき3つの事項について解説します。

旅行業者に対する書面の交付

これは、登録事業者に課せられた最も重要な日常業務上の義務です。旅行サービス手配業者は、依頼主である旅行業者との間で手配に関する契約を締結した際には、遅滞なく、その旅行業者に対して契約内容を明らかにした書面を交付しなければなりません。

この書面交付の目的は、口約束による「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、双方の権利義務と責任の範囲を明確にすることにあります。万が一、手配ミスやキャンセルなどが発生した場合、この書面が契約内容を証明する客観的な証拠となります。

法律(旅行業法第30条および施行規則)では、この書面に記載すべき事項が具体的に定められています。主な記載事項は以下の通りです。

- 手配の対象となる運送・宿泊サービス等の内容(例:〇月〇日 〇〇ホテル ツインルーム 20室)

- サービス提供日、場所、その他の条件

- 手配に対する対価(報酬)の額、支払期日、支払方法

- 契約の当事者である旅行サービス手配業者の氏名または名称、住所、登録番号

- 契約の相手方である旅行業者の氏名または名称

- 手配の責任に関する事項

- その他、国土交通省令で定める事項

この書面は、契約書や発注請書(請負書)といった形式で取り交わされることが一般的です。フォーマットは任意ですが、法定の記載事項が漏れなく網羅されていることが必須です。この義務を怠ると、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。日々の業務において、この書面交付を徹底する体制を構築することが、健全な事業運営の基礎となります。

登録事項の変更届出

事業を運営していく中で、登録申請時に届け出た事項に変更が生じることがあります。その場合は、変更があった日から30日以内に、管轄の行政庁に変更の届出を行う義務があります。

届出が必要となる主な変更事項は以下の通りです。

- 商号、名称または氏名、住所

- 営業所の名称、所在地

- 事業の計画(取り扱う業務の範囲など)

- 【法人の場合】役員の氏名(役員の就任・退任・氏名変更など)

- 旅行サービス手配業務取扱管理者の氏名(管理者の交代、氏名変更など)

特に、役員の交代や取扱管理者の交代は、見落としがちな重要な変更点です。例えば、取扱管理者が退職した場合、後任者を速やかに選任し、30日以内に変更届を提出しなければ、法令違反(管理者不在)の状態に陥ってしまいます。

この変更届を怠った場合も、罰則の対象となる可能性があります。社内で登録事項を管理する担当者を決め、変更が発生した際には速やかに手続きを行うフローを確立しておくことが重要です。

5年ごとの更新登録

旅行サービス手配業の登録には有効期間があり、その期間は登録の日から起算して5年間です。事業を6年目以降も継続して行いたい場合は、有効期間が満了する前に更新登録の手続きを行う必要があります。

更新申請は、有効期間満了日の2ヶ月前までに提出しなければなりません。うっかり期限を過ぎてしまうと、登録は失効してしまい、再び新規登録からやり直さなければならなくなります。その間は無登録状態となるため、営業を続けることはできません。

更新時の審査では、新規登録時と同様に、

- 営業所ごとに取扱管理者が適正に選任されているか

- 申請者(役員含む)が登録拒否事由に該当していないか

といった点が改めてチェックされます。つまり、5年間、法令を遵守した適正な事業運営を続けてきたかどうかが問われることになります。

事業者は、自社の登録有効期間満了日を正確に把握し、余裕を持って更新手続きの準備を進める必要があります。カレンダーやスケジュール管理ツールに登録しておくなど、更新忘れを防ぐための対策を講じておきましょう。5年に一度の更新は、事業の健全性を定期的に見直す良い機会と捉えることができます。

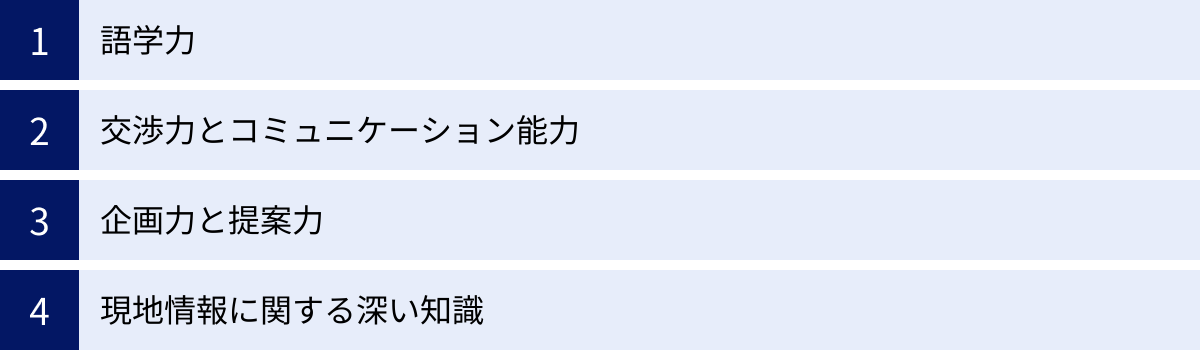

旅行サービス手配業(ランドオペレーター)で活躍するために必要なスキル

旅行サービス手配業の登録を終え、事業を開始することは一つのスタートラインです。しかし、数多くの競合の中から選ばれ、クライアントである旅行業者から信頼されるパートナーとなるためには、法律の知識だけでなく、多様な実務スキルが求められます。ここでは、ランドオペレーターとして成功するために特に重要となる4つのスキルを紹介します。

語学力

特にインバウンド観光を手掛けるランドオペレーターにとって、語学力は事業の生命線とも言えます。依頼主である海外の旅行会社とのコミュニケーションは、主に英語で行われることが多いため、ビジネスレベルの英語力は必須のスキルです。

ここで求められるのは、日常会話レベルに留まりません。契約内容の細かなニュアンスを理解し、交渉を行うためのビジネスコミュニケーション能力、誤解のない正確な見積書や手配確認書を作成するためのライティング能力が不可欠です。

さらに、英語に加えて、中国語(普通話、広東語)、韓国語、スペイン語、タイ語など、ターゲットとする市場の言語スキルがあれば、それは非常に大きな強みとなります。クライアントとの関係性をより深めることができるだけでなく、他のランドオペレーターとの明確な差別化要因となり、特定の国や地域に特化した専門家としての地位を確立できます。語学力は、コミュニケーションを円滑にするだけでなく、ビジネスチャンスを直接的に広げるための強力な武器なのです。

交渉力とコミュニケーション能力

ランドオペレーターの仕事は、人と人との繋がり、そして調整の連続です。依頼主である旅行業者、そして手配先であるホテル、バス会社、レストラン、ガイドなど、非常に多くのステークホルダーとの間で業務を進めていく必要があります。

まず、ホテルやバス会社といったサプライヤーとの交渉力が、事業の収益性を大きく左右します。より良い料金やキャンセル条件、優先的な予約枠などを確保するためには、日頃から良好な関係を築き、相手の事情も理解した上で、粘り強く交渉するスキルが求められます。これは単に値切るのではなく、お互いが納得できる着地点を見つけ出すWIN-WINの関係構築能力です。

次に、クライアントである旅行業者とのコミュニケーション能力も極めて重要です。クライアントの曖昧な要望の裏にある真のニーズを汲み取り、的確な質問を投げかけ、期待を超える提案をする。こうした密なコミュニケーションを通じて信頼関係を築くことが、継続的な取引に繋がります。

さらに、社内のチームメンバーや、手配したガイド、ドライバーとの円滑な連携も欠かせません。情報を正確に、かつタイムリーに伝達し、全員が同じ目標に向かって動けるように調整する能力は、ツアーの品質を保つ上で不可欠です。

企画力と提案力

現代のランドオペレーターに求められるのは、言われたことをただ手配する「オペレーター」ではなく、付加価値を創造する「プランナー」としての役割です。クライアントである旅行業者に対して、ありきたりのプランではない、独創的で魅力的な企画を提案できるかどうかが、他社との差別化を図る上で決定的な要素となります。

そのためには、常にアンテナを高く張り、新しい観光資源や体験プログラムを発掘し続ける探究心が必要です。

- まだあまり知られていない地域の伝統工芸体験

- 地元の人しか知らない絶景スポットを巡るハイキングコース

- 特定のテーマ(例:アニメの聖地巡礼、建築、日本酒など)に特化した専門的なツアー

こうしたオリジナリティあふれる素材を見つけ出し、ターゲット顧客の心に響くストーリーとして組み立て、具体的な旅程に落とし込む企画力が求められます。そして、その企画の魅力をクライアントに説得力をもって伝えるプレゼンテーション能力、すなわち提案力も同様に重要です。「こんな旅ができるのか!」という驚きと感動を与えられる提案こそが、選ばれるランドオペレーターの証です。

現地情報に関する深い知識

語学力や交渉力が武器だとすれば、現地に関する深く、かつ最新の情報は、ランドオペレーターの土台となる資産です。インターネットで検索すれば誰でも手に入るような情報だけでは、プロフェッショナルとは言えません。

求められるのは、生きた情報です。

- 交通: 季節や曜日による渋滞のパターン、抜け道、工事情報、バスの駐車規制など。

- 施設: 観光施設の正確な営業時間、休館日、予約の要不要、バリアフリー対応の状況など。

- 食文化: 地域の旬の食材、郷土料理の背景、アレルギーや宗教食に対応できるレストランのリストなど。

- 文化・慣習: その地域特有の祭りやイベント、タブーとされる事柄など。

これらの知識は、机上の学習だけで得られるものではありません。実際に現地に足を運び、自分の目で見て、耳で聞き、現地の人々と対話し、ネットワークを築く中で蓄積されていくものです。

この深い知識があるからこそ、トラブルが発生した際に、迅速かつ的確な代替案を提示できます。例えば、突然の道路閉鎖に見舞われても、即座に迂回ルートと、そのルート上にある別の観光スポットを提案できる。こうした対応力こそが、クライアントからの絶対的な信頼に繋がります。現地情報の専門家であること、それがランドオペレーターの存在価値そのものなのです。

まとめ

本記事では、旅行サービス手配業(ランドオペレーター)について、その役割や業務内容、そして事業を始めるための登録制度に至るまで、包括的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- ランドオペレーターは、旅行会社の依頼に基づき、現地の交通・宿泊・食事・ガイドなどを手配する「旅行のプロデューサー」であり、旅行者ではなく旅行業者と契約するBtoBビジネスである。

- 2018年の旅行業法改正により登録制度が創設され、無登録での営業には罰則が科せられる。登録は、法的義務であると同時に、社会的信用を獲得し、ビジネスチャンスを拡大するための重要なステップである。

- 登録には、「営業所ごとの旅行サービス手配業務取扱管理者の選任」と「登録拒否事由に該当しないこと」という2つの主要な要件を満たす必要がある。

- 取扱管理者になるためには、「3年以上の実務経験」と「登録研修機関が実施する研修の修了」の両方が必要であり、事業の品質を担保する中核的な存在である。

- 登録後も、「旅行業者への書面交付」「登録事項の変更届出」「5年ごとの更新登録」といった義務を遵守し、健全な事業運営を継続することが求められる。

- ランドオペレーターとして成功するためには、法的な知識に加え、語学力、交渉力、企画力、そして何よりも現地に関する深い知識といった実務的なスキルが不可欠である。

旅行サービス手配業は、旅行という感動的な体験を舞台裏で支える、専門性とやりがいに満ちた仕事です。特にインバウンド観光が回復・成長していく中で、その重要性はますます高まっていくでしょう。

この記事が、これから旅行サービス手配業の世界に足を踏み入れようと考えている事業者の方々、またこの業界でキャリアを築きたいと願う方々にとって、その第一歩を力強く後押しする一助となれば幸いです。