海外旅行や海外出張、留学先で「自分で車を運転できたら、もっと自由に行動できるのに」と感じたことはありませんか。美しい海岸線をドライブしたり、郊外のショッピングモールへ買い物に出かけたり、公共交通機関ではアクセスしにくい場所へ足を延ばしたりと、海外での運転は旅の可能性を大きく広げてくれます。

そんなときに必要となるのが「国際運転免許証」です。正式には「国外運転免許証」と呼ばれるこの証明書は、日本の運転免許証を海外で有効にするための重要な書類です。しかし、いざ取得しようとすると、「どこで申請できるの?」「何が必要?」「即日発行は可能なの?」といった疑問が次々と湧いてくるのではないでしょうか。

この記事では、国際運転免許証の基本的な知識から、具体的な申請場所、必要書類、申請手順、さらには海外で運転する際の注意点まで、あらゆる情報を網羅的に解説します。これから海外で運転を計画している方は、ぜひこの記事を参考にして、スムーズな準備を進めてください。

目次

国際運転免許証(国外運転免許証)とは

海外で運転するための第一歩は、まず「国際運転免許証」がどのようなものかを正しく理解することから始まります。名称はよく耳にしますが、その法的な位置づけや役割、有効性について詳しく知っている方は少ないかもしれません。このセクションでは、国際運転免許証の基本を徹底的に解説します。

国際運転免許証は、通称であり、日本の法律上の正式名称は「国外運転免許証」です。これは、道路交通法第107条の7に規定されている公的な証明書です。その最も重要な役割は、「ジュネーブ条約(1949年の道路交通に関する条約)」の締約国において、日本の有効な運転免許証の内容を外国語で証明することにあります。

考えてみれば当然ですが、日本の運転免許証はすべて日本語で記載されています。海外の警察官やレンタカー会社のスタッフが、日本語で書かれた免許証を見ても、その人がどんな種類の車を運転できる資格を持っているのか、免許が有効なのかを判断することはできません。そこで、国際運転免許証がその「翻訳証明書」として機能します。

形状は、A6判(パスポートより少し大きいサイズ)の冊子型で、表紙には「JAPAN」の文字と日本の国章(桐紋)が印刷されています。中を開くと、フランス語、英語、スペイン語、ロシア語、中国語、ドイツ語、アラビア語、イタリア語、ポルトガル語など、複数の言語で運転者の情報や運転可能な車両の区分が記載されています。これにより、ジュネーブ条約加盟国の担当者が、免許の内容を一目で理解できるようになっているのです。

重要なのは、国際運転免許証はあくまで日本の運転免許証を補完する書類であるという点です。それ自体が独立した運転免許として機能するわけではありません。したがって、海外で運転する際は、必ず有効な日本の運転免許証と国際運転免許証の両方を携帯する必要があります。どちらか一方だけでは、無免許運転とみなされる可能性が非常に高いため、絶対に忘れないようにしましょう。

国際運転免許証の有効期間は、発行日から1年間と定められています。ただし、これはあくまで最大期間です。もし、基となる日本の運転免許証の有効期限が1年以内に切れる場合、国際運転免許証もそれに合わせて効力を失います。例えば、2024年10月1日に国際運転免許証を取得しても、日本の免許証の有効期限が2025年3月1日までであれば、国際運転免許証も2025年3月1日までしか有効ではありません。海外渡航前に、ご自身の日本の免許証の有効期限を必ず確認しておきましょう。

また、国際運転免許証には「更新」という制度はありません。有効期間の1年が経過した後も海外で運転する必要がある場合は、再度、新規で申請手続きを行う必要があります。日本に帰国した際に改めて取得するか、海外から代理人を通じて申請することになります。

この免許証を取得するメリットは計り知れません。最大のメリットは、海外でレンタカーを自由に借りられるようになることです。これにより、ハワイのオアフ島を一周したり、アメリカの広大な国立公園を巡ったり、ヨーロッパの田舎町をドライブしたりと、行動範囲が劇的に広がります。公共交通機関の時間やルートに縛られることなく、自分たちのペースで旅を組み立てられるのは、何物にも代えがたい魅力です。

さらに、海外出張の際にも、空港から取引先へ直接移動したり、複数の拠点を効率的に回ったりと、ビジネスの機動力を高める上で非常に役立ちます。短期留学やワーキングホリデーで滞在する場合も、日々の買い物や友人との外出など、生活の質を向上させる上で車の存在は大きいでしょう。

万が一の交通事故や交通違反で警察官に停止を求められた際にも、国際運転免許証と日本の免許証を提示することで、スムーズに身分と運転資格を証明できます。一部の国では、写真付きの公的な身分証明書として扱われることもあり、パスポートを常に持ち歩くリスクを軽減する補助的な役割も果たします。

まとめると、国際運転免許証とは「ジュネーブ条約加盟国で通用する、日本の運転免許証の公式な翻訳証明書」です。有効期間は発行から1年間で、海外で運転する際は日本の免許証とセットで携帯することが絶対条件となります。この証明書を手に入れることで、海外での行動の自由度が飛躍的に高まり、より深く、より快適な海外滞在が可能になるのです。

国際運転免許証はどこで取得できる?申請場所一覧

国際運転免許証の重要性を理解したところで、次に気になるのは「どこへ行けば取得できるのか」という点でしょう。申請場所はいくつか選択肢があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。特に「即日で発行してほしい」のか、「時間に余裕がある」のかによって、選ぶべき場所は大きく異なります。

ここでは、各申請場所の特徴を詳しく解説します。ご自身のスケジュールや利便性に合わせて、最適な場所を選びましょう。

| 申請場所 | 即日発行の可否 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 運転免許センター・運転免許試験場 | ◎ 可能(ほとんどの場所) | ・即日発行できるため急いでいる場合に最適 ・手続きに慣れた職員が多くスムーズ |

・都市部から離れている場合がある ・受付時間が短い ・混雑しやすい |

| 各都道府県の指定警察署 | × 不可(後日交付が基本) | ・自宅や職場から近い場所で申請できる | ・発行までに約2週間かかる ・全ての警察署が対応しているわけではない |

| 代理人による申請 | 申請場所に準ずる | ・本人が行けない場合でも申請可能 | ・委任状など追加の書類が必要 ・書類不備のリスクがある |

| JAF(日本自動車連盟) | × 取り扱い終了 | – | – |

運転免許センター・運転免許試験場

最も確実かつスピーディーに国際運転免許証を取得したい場合に最適なのが、各都道府県に設置されている運転免許センターや運転免許試験場です。免許の更新や学科試験などで訪れたことがある方も多いでしょう。

最大のメリットは、申請したその日のうちに発行される「即日発行」に対応していることです。書類に不備がなければ、申請から数十分~1時間程度で真新しい国際運転免許証を手にすることができます。出発日が迫っている方や、急な海外出張が決まった方にとっては、このスピード感は非常に魅力的です。

また、これらの施設は国外免許証の発行業務を専門的に扱っているため、職員が手続きに習熟しており、スムーズに案内してもらえます。申請書の書き方で分からないことがあっても、その場で的確なアドバイスを受けられる安心感があります。

一方で、デメリットも存在します。運転免許センターや試験場は、広大な敷地を必要とすることから、都市の中心部から離れた郊外に立地しているケースが多く、アクセスが不便な場合があります。また、受付時間は平日の日中に限られており、例えば「午前8:30~11:30、午後1:00~4:30」のように、午前と午後の限られた時間帯しか開いていないのが一般的です。仕事などで平日に休みを取るのが難しい方にとっては、訪問のハードルが高いかもしれません。

さらに、免許更新の繁忙期などと重なると、多くの人で混雑し、待ち時間が長くなる可能性もあります。訪問前には、必ず管轄の都道府県警察のウェブサイトで、正確な所在地、アクセス方法、そして最新の受付時間を確認しておくことが不可欠です。

各都道府県の指定警察署

時間に余裕がある場合、運転免許センターよりも身近な選択肢となるのが、各都道府県の公安委員会が指定する警察署です。自宅や職場の近くにある警察署で申請できれば、郊外の運転免許センターまで足を運ぶ手間が省け、非常に便利です。

しかし、警察署で申請する際には決定的な注意点があります。それは、原則として即日発行ができないことです。警察署はあくまで申請の受付窓口であり、実際の免許証は運転免許センターなどで作成された後、申請した警察署に送付されます。そのため、申請してから交付されるまでに通常2週間程度の期間が必要になります。申請時に渡される引換証を持って、後日、再び同じ警察署へ受け取りに行く必要があるのです。

したがって、「海外出発まで1ヶ月以上の余裕がある」といった方には便利な選択肢ですが、急いでいる方には全く向いていません。

また、全ての警察署で国際運転免許証の申請を受け付けているわけではない点にも注意が必要です。各都道府県によって、管内の主要な警察署のみが窓口となっている場合がほとんどです。どの警察署が対応しているかは、各都道府県警察のウェブサイトに一覧が掲載されていますので、訪問前に必ず確認してください。最寄りの警察署が対応していなければ、結局、別の警察署や運転免許センターに行くことになります。

代理人による申請も可能

「平日は仕事でどうしても休めない」「すでに出国してしまったが、現地で免許証が必要になった」など、本人が申請窓口に行けない事情がある場合でも、諦める必要はありません。家族などを代理人として立て、申請手続きを依頼することが可能です。

ただし、代理人申請には、通常の必要書類に加えて、以下の追加書類が求められます。

- 委任状: 申請者本人が「代理人に国外運転免許証の申請・受領に関する権限を委任します」という意思を明記した書類です。書式は各都道府県警察のウェブサイトからダウンロードできる場合が多いですが、指定の書式がない場合は、必要事項(委任者と受任者の氏名・住所、委任内容、日付など)を記載して自作します。

- 代理人の身分証明書: 代理人自身の運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証など、本人確認ができる書類の原本が必要です。

- 申請者本人の渡航を証明する書類のコピー: パスポートやeチケットの控えなど、申請者本人が海外にいる、または渡航予定であることを証明する書類のコピーを代理人に預ける必要があります。

このように、代理人申請は便利な制度ですが、準備する書類が増え、手続きがやや煩雑になります。委任状の記載に不備があったり、必要な書類が一つでも欠けていたりすると、申請が受理されません。代理人を頼む場合は、事前に管轄の窓口に電話などで連絡し、必要書類について詳細に確認しておくことを強くお勧めします。

【注意】JAFでの申請・発行は現在終了

過去に国際運転免許証を取得したことがある方の中には、「以前はJAF(日本自動車連盟)の窓口で申請できた」と記憶している方もいるかもしれません。確かに、以前はJAFが一部の都道府県で申請代行サービスを提供していました。

しかし、このサービスは現在、全面的に終了しています。警察庁の方針変更により、本人確認の厳格化が求められるようになったため、JAFでの申請受付は行われなくなりました。

この情報を知らずにJAFの窓口を訪れてしまうと、無駄足になってしまいます。国際運転免許証の申請は、必ず運転免許センター、運転免許試験場、または指定警察署のいずれかで行う必要があると覚えておきましょう。なお、JAFでは後述する「運転免許証の翻訳文」の発行は引き続き行っていますが、これは国際運転免許証とは異なる書類ですので混同しないように注意が必要です。

国際運転免許証の取得に必要なもの6つ

国際運転免許証の申請をスムーズに完了させるためには、事前の書類準備が最も重要です。窓口で「あれが足りない」「これが違う」となってしまっては、時間も手間も無駄になってしまいます。ここでは、申請に必要なものを6つの項目に分けて、それぞれの詳細と注意点を詳しく解説します。

出発前に慌てないよう、以下のリストを参考にして、一つひとつ確実に揃えていきましょう。

| 必要書類など | 詳細・注意点 |

|---|---|

| ① 日本の運転免許証 | ・有効期間内の原本(コピー不可) ・住所変更などがある場合は事前に手続きを済ませておく |

| ② 規定サイズの写真1枚 | ・縦4.5cm × 横3.5cm ・6ヶ月以内に撮影、無帽、正面、無背景 ・パスポート用とはサイズが異なる場合があるので注意 |

| ③ パスポートなど渡航を証明する書類 | ・パスポート(原本推奨)、航空券(eチケット)の控え、船員手帳など ・渡航の事実を確認するために必要 |

| ④ 古い国際運転免許証 | ・有効期間内のものを持っている場合は返納が必要 ・紛失した場合は窓口で申告する |

| ⑤ 国外運転免許証交付申請書 | ・申請窓口で入手可能 ・ウェブサイトからダウンロードして事前準備もできる場合がある |

| ⑥ 手数料 | ・約2,350円(都道府県により異なる) ・多くは収入証紙で支払い |

① 日本の運転免許証

まず、大前提として有効期間内にある日本の運転免許証の原本が必須です。コピーでは絶対に受け付けてもらえません。国際運転免許証は、あくまでこの日本の免許証が有効であることを海外で証明するための書類なので、元の免許証がなければ話になりません。

ここで注意したいのが、免許証の有効期限です。前述の通り、国際運転免許証の有効期間は発行から1年間ですが、日本の免許証の有効期限がそれより前に来る場合は、日本の免許証の有効期限までしか効力がありません。海外滞在中に日本の免許証が失効してしまうと、国際運転免許証も同時にただの紙切れになってしまいます。渡航前にご自身の免許証の有効期限を確認し、もし期限が迫っているようであれば、先に更新手続きを済ませてから国際運転免許証を申請することをお勧めします。

また、引っ越しなどで住所が変わっているにもかかわらず、免許証の裏書き(記載事項変更)を済ませていない場合は、国際運転免許証の申請前に、必ず住所変更の手続きを完了させておきましょう。

② 規定サイズの写真1枚

申請には、証明写真が1枚必要です。この写真には細かい規定があり、これを満たしていないと撮り直しを求められることがあります。

まず、最も重要なのがサイズです。国際運転免許証用の写真サイズは「縦4.5cm × 横3.5cm」です。これは、履歴書用の写真(縦4cm×横3cm)とは異なり、パスポート用の写真(縦4.5cm×横3.5cm)と同じサイズであることが多いですが、国や申請時期によってはパスポートの規定が変わることもあるため、「国際免許証用」として指定することが確実です。

その他の規定は以下の通りです。

- 申請前6ヶ月以内に撮影されたもの

- 無帽(宗教上または医療上の理由がある場合を除く)

- 正面向き、上三分身(胸から上)

- 無背景(背景に影や柄がないこと)

- カラーでも白黒でも可

駅前などにあるスピード写真機で撮影する場合は、「パスポート/ビザ/免許証用」などのモードを選び、正しいサイズを選択してください。写真店で撮影してもらう場合は、「国際運転免許証用でお願いします」と伝えれば、規定に沿った写真を確実に用意してくれます。不鮮明な写真や、スナップ写真を切り抜いたもの、背景に風景が写り込んでいるものなどは受理されないため注意しましょう。

③ パスポートなど渡航を証明する書類

国際運転免許証は、海外へ渡航する人のために発行されるものです。そのため、申請時には実際に海外へ渡航する予定がある、または現在滞在していることを証明する書類の提示が求められます。

最も確実で一般的な証明書類はパスポート(旅券)です。申請窓口では原本の提示を求められることがほとんどなので、必ず持参しましょう。

パスポート以外に認められる書類としては、以下のようなものが挙げられます。

- 航空券のeチケット控えや予約確認書(搭乗者名、便名、出発日が明記されているもの)

- 船員手帳(船員の方の場合)

- 海外の公的機関が発行した滞在許可証

「まだ航空券を予約していないが、先に免許だけ取っておきたい」という場合、窓口の判断によっては受理されない可能性もゼロではありません。基本的には、渡航計画が具体化してから申請するのが原則です。多くの場合、パスポートさえあれば問題なく手続きが進みますので、海外渡航を計画する際は、パスポートを第一に準備しましょう。

④ 古い国際運転免許証(持っている場合)

以前にも国際運転免許証を取得したことがあり、その有効期間がまだ残っている場合や、失効して間もない古い免許証が手元にある場合は、申請時にその古い免許証を持参し、返納する必要があります。これは、一人の人間が同時に複数の有効な国際運転免許証を所持することを防ぐための措置です。

もし紛失してしまって手元にない場合は、申請窓口でその旨を正直に申告すれば問題ありません。その場で紛失届のような簡単な書類を記入することで、手続きを進めることができます。

⑤ 国外運転免許証交付申請書

これは、申請の際に提出するメインの書類です。氏名、住所、生年月日、日本の免許証番号といった基本情報に加え、渡航先の国や渡航目的などを記入する欄があります。

この申請書は、運転免許センターや警察署の申請窓口に備え付けられているので、当日その場で受け取って記入することができます。窓口には記入例が掲示されていることがほとんどなので、それを見ながら書けば特に難しいことはありません。

もし事前に準備しておきたい場合は、各都道府県警察のウェブサイトから申請書様式をダウンロードできる場合があります。自宅のプリンターで印刷し、事前に記入して持参すれば、当日の手続き時間を短縮できるでしょう。ただし、都道府県によってはウェブサイトでの提供がない場合もあります。

⑥ 手数料

国際運転免許証の発行には、手数料がかかります。金額は各都道府県の条例によって定められているため、若干の違いはありますが、概ね2,350円に設定されているところがほとんどです。(例:警視庁(東京都)は2,350円。参照:警視庁ウェブサイト)

支払い方法は、「収入証紙」を指定されるのが一般的です。収入証紙は、運転免許センターや警察署の庁舎内にある販売窓口(交通安全協会などが運営)で購入できます。現金で直接支払うのではなく、まず証紙を購入し、それを申請書に貼り付けて提出するという流れになります。

一部の窓口では現金払いに対応している場合もありますが、基本的には収入証紙が必要だと考えておくとよいでしょう。手数料の正確な金額と支払い方法については、念のため、申請に行く都道府県警察のウェブサイトで確認しておくことをお勧めします。

国際運転免許証の申請から発行までの4ステップ

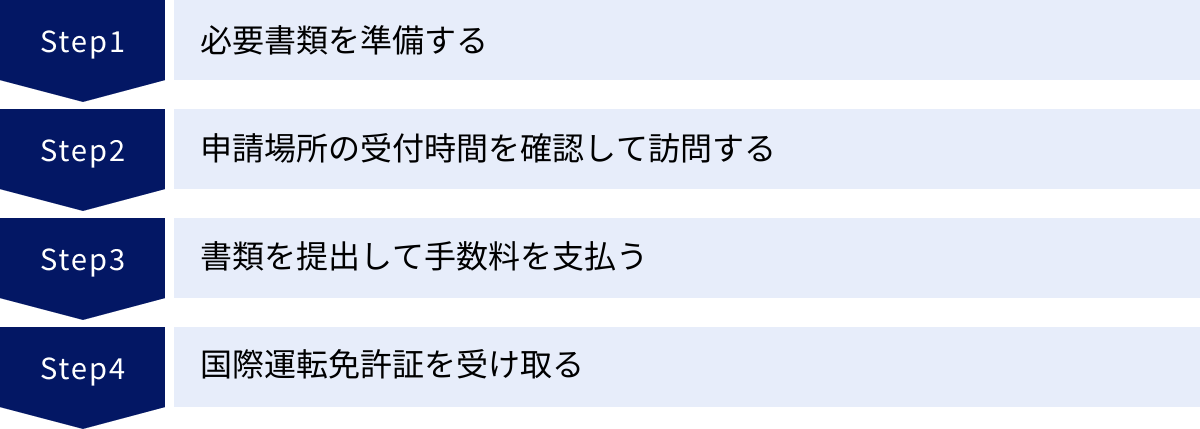

必要書類がすべて揃ったら、いよいよ申請手続きです。全体の流れを把握しておけば、当日は落ち着いて行動できます。ここでは、申請から発行までを4つの具体的なステップに分けて解説します。特に即日発行を目指す方は、時間配分が重要になります。

① 必要書類を準備する

申請の成否は、この最初のステップで9割が決まると言っても過言ではありません。前章で解説した「日本の運転免許証」「規定サイズの写真」「パスポート等の渡航証明書」「古い国際免許証(あれば)」「手数料」を、出発前に何度も確認しましょう。

特に見落としがちなのが、以下のポイントです。

- 日本の免許証の有効期限は十分に残っているか?

- 写真は規定のサイズ(縦4.5cm×横3.5cm)か?背景は無地か?

- パスポートの原本は持ったか?

- 手数料分の現金は用意したか?

自宅を出る前にもう一度、カバンの中身をチェックする習慣をつけることをお勧めします。もし可能であれば、申請書を事前にダウンロードして記入しておくと、窓口での時間をさらに短縮できます。

② 申請場所の受付時間を確認して訪問する

書類の準備が万全でも、窓口が開いていなければ意味がありません。運転免許センターや警察署の受付時間は、非常に限られていることを肝に銘じておきましょう。

一般的には、平日の午前中(例:8:30~11:30)と午後(例:13:00~16:30)のみで、土日祝日と年末年始は完全に閉まっています。この時間帯は、各都道府県や施設によって微妙に異なるため、訪問前に必ず管轄の都道府県警察の公式ウェブサイトで最新の情報を確認してください。「確かこの時間だったはず」という思い込みは禁物です。

特に、運転免許センターでの即日発行を希望する場合は、時間に余裕を持って行動することが大切です。午後の受付終了時間ギリギリに駆け込むと、その日のうちに発行が間に合わず、後日受け取りになってしまう可能性も否定できません。できれば、混雑を避けて午前中の早い時間帯に到着するのが理想的です。

③ 書類を提出して手数料を支払う

申請場所に到着したら、「国外運転免許証」の申請窓口へ向かいます。通常、案内表示が出ているので、それに従いましょう。

窓口で「国際免許の申請に来ました」と伝え、準備してきた書類一式を提出します。職員が、一つひとつの書類に不備がないか、記載内容に誤りがないかをチェックします。この時、申請書をその場で書く場合は、備え付けの記入例をよく見て、丁寧に記入してください。不明な点があれば、遠慮なく職員に質問しましょう。

書類のチェックが無事に終わると、「では、あちらで手数料分の収入証紙を買って、この申請書に貼ってからもう一度提出してください」といった案内があります。指示に従い、庁舎内の証紙販売窓口で手数料(例:2,350円)を支払い、収入証紙を受け取ります。そして、その証紙を申請書の所定の欄に貼り付け、再度、申請窓口に提出します。これで申請手続きは完了です。

④ 国際運転免許証を受け取る

申請が無事に受理されたら、あとは免許証の交付を待つだけです。この後の流れは、申請した場所によって大きく異なります。

【運転免許センター・運転免許試験場で申請した場合(即日発行)】

申請後、「○番の窓口で、△時頃にお名前をお呼びしますので、それまでお待ちください」といった案内があります。交付までの待ち時間は、混雑状況にもよりますが、概ね30分から1時間程度です。待合室の椅子に座って待っていると、自分の名前が呼ばれるか、受付番号が電光掲示板に表示されます。指定された窓口へ行き、名前を告げると、作成されたばかりの国際運転免許証が手渡されます。

【警察署で申請した場合(後日交付)】

申請手続きが完了すると、免許証の「引換証」が渡されます。そこには、交付予定日(通常は申請日から約2週間後)と、受け取りに必要なものが記載されています。交付予定日以降に、申請した時と全く同じ警察署の窓口へ、この引換証と本人確認書類(運転免許証など)を持参して受け取りに行きます。受け取りも平日日中の限られた時間のみなので注意が必要です。

どちらの場合でも、国際運転免許証を受け取ったら、その場で必ず記載内容を確認しましょう。氏名のスペル、生年月日、日本の免許証番号などに間違いがないか、自分の目でしっかりとチェックすることが大切です。万が一、誤りがあった場合は、すぐに窓口の職員に申し出て修正してもらう必要があります。

国際運転免許証に関するよくある質問

ここでは、国際運転免許証に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。事前にこれらの知識を持っておくことで、不安なく海外での運転に臨むことができます。

有効期限はいつまで?

国際運転免許証の有効期限は、発行された日から起算して1年間です。例えば、2024年10月1日に発行された場合、その有効期限は2025年9月30日までとなります。

しかし、これには非常に重要な注意点が2つあります。

- 日本の運転免許証の有効期限に依存する

国際運転免許証は、あくまで日本の免許証があって初めて効力を持ちます。もし、国際運転免許証の1年の有効期間内に、基になる日本の免許証が失効してしまった場合、その時点で国際運転免許証も同時に無効となります。海外に長期滞在する予定の方は、渡航前に日本の免許証の有効期限を必ず確認し、必要であれば期間前更新の手続きを済ませておきましょう。 - 「更新」制度はない

国際運転免許証には、日本の免許証のような更新制度は存在しません。有効期間の1年が過ぎた後も引き続き海外で運転が必要な場合は、もう一度、新規で取得し直す必要があります。日本に一時帰国したタイミングで再取得するか、海外から代理人を通じて申請手続きを行うことになります。

即日発行はできる?

答えは「はい、可能ですが、申請場所によります」です。

- 即日発行ができる場所: 各都道府県の運転免許センターや運転免許試験場です。これらの施設では、申請が受理されれば、通常30分~1時間程度でその日のうちに国際運転免許証を受け取ることができます。出発まで時間がない方や、急いでいる方は、迷わず運転免許センターへ行きましょう。

- 即日発行ができない場所: ほとんどの警察署です。警察署の窓口は申請の受付のみで、免許証の作成は行いません。そのため、申請してから交付まで約2週間かかります。後日、再び同じ警察署へ受け取りに行く手間も発生します。

結論として、「急ぎなら運転免許センター、時間に余裕があるなら最寄りの指定警察署」と覚えておくと良いでしょう。

どの国で使えるの?(ジュネーブ条約加盟国)

国際運転免許証は、世界中のどこでも使えるわけではありません。その効力が及ぶのは、「道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)」の締約国に限られます。

ジュネーブ条約は1949年にスイスのジュネーブで署名された国際条約で、締約国間でお互いの国が発行した国際運転免許証を認め合うことを定めています。2024年現在、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、タイ、シンガポール、イギリス、フランス、イタリア、スペインなど、100以上の国と地域が加盟しており、日本人が観光やビジネスで訪れる多くの国をカバーしています。(参照:警視庁ウェブサイト)

ただし、いくつか注意すべき国や地域があります。

| 国・地域 | 条約の状況 | 海外での運転に必要なもの |

|---|---|---|

| アメリカ、カナダ、オーストラリア、韓国、イギリス、フランスなど | ジュネーブ条約加盟国 | 国際運転免許証 + 日本の運転免許証 |

| ドイツ、スイス、ベルギー、台湾 | ジュネーブ条約に加盟していない | 日本の運転免許証 + その公式な翻訳文 |

| 中国(本土) | ジュネーブ条約に加盟していない | 運転不可(現地で免許取得が必要) |

| 香港、マカオ | ジュネーブ条約加盟地域 | 国際運転免許証 + 日本の運転免許証 |

特に、ドイツやスイス、台湾などは、ジュネーブ条約には加盟していませんが、日本との二国間協定により、日本の免許証とその公式な翻訳文(JAFなどで発行)を携帯することで運転が可能です。これらの国へ行く場合は、国際運転免許証ではなく「翻訳文」が必要になるので注意してください。

また、中国本土では、国際運転免許証は一切通用しません。中国で運転するには、現地の運転免許を新たに取得する必要があります。

渡航先で運転が可能か、また何が必要かについての最新かつ正確な情報は、渡航前に必ず在日当該国大使館・領事館や、日本の外務省、警視庁のウェブサイトなどで確認することをお勧めします。

運転できる車種の範囲は日本の免許と同じ?

基本的には、日本の免許で許可されている範囲の車両を運転できます。しかし、その分類は国際運転免許証独自のアルファベットで示されるため、少し注意が必要です。

国際運転免許証には、運転可能な車両の種類を示すAからEまでの区分があります。日本の免許種別に応じて、該当する区分のページに発給者がスタンプを押す仕組みです。

- A: 二輪車(総排気量、最大積載量に制限あり) → 日本の大型自動二輪免許、普通自動二輪免許に相当

- B: 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車 → 日本の普通自動車免許に相当

- C: 貨物輸送に供され、最大許容重量が3,500kgをこえる自動車 → 日本の大型自動車免許、中型自動車免許などに相当

- D: 旅客輸送に供され、運転者席のほかに8人分をこえる座席を有する自動車 → 日本の大型第二種免許、中型第二種免許などに相当

- E: 上記B、C、Dの自動車で、被牽引車を連結したもの → 日本の牽引免許に相当

例えば、日本で最も一般的な「普通自動車免許(MT)」を持っている場合、国際運転免許証の「B」の欄にスタンプが押されます。これにより、海外で一般的な乗用車やミニバンなどを運転することができます。もし「AT限定免許」の場合は、免許証に「AT車に限る」という条件が追記されます。

ただし、渡航先の国によっては、年齢制限(例:25歳以上でないと借りられない)や、運転経験年数に関する独自の規定を設けているレンタカー会社もあります。特に高性能なスポーツカーや大型のSUVなどを借りたい場合は、予約時に自分の免許資格で運転可能か、追加の条件がないかを必ず確認しましょう。

海外で運転する際の3つの注意点

無事に国際運転免許証を取得し、いよいよ海外でのドライブへ。しかし、免許証を手にしただけで安心してはいけません。日本とは異なる環境で安全に運転するためには、いくつか心に留めておくべき重要な注意点があります。これらを守ることが、楽しく快適なドライブの鍵となります。

① 国際免許証・日本の免許証・パスポートを携帯する

これは海外で運転する上での絶対的なルールです。必ず、以下の3点をセットで携帯してください。

- 国際運転免許証: これは言うまでもありません。

- 日本の運転免許証(原本): これが最も重要です。国際運転免許証は、あくまで「日本の免許証の翻訳・証明書」に過ぎません。その効力の大元である日本の免許証がなければ、国際運転免許証はただの冊子です。万が一、日本の免許証を不携帯の状態で検問などに遭うと、無免許運転として厳しい罰則を科される可能性があります。レンタカーを借りる際も、両方の提示を求められるのが一般的です。

- パスポート: 運転免許証ではありませんが、これも非常に重要です。パスポートは、海外における最も確実な身分証明書です。事故やトラブルの際にはもちろん、レンタカー会社によっては、運転者の身元確認や、短期滞在者であること(観光ビザでの入国など)を確認するために提示を求められることがあります。

この「三種の神器」は、運転中、常にすぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。ただし、盗難のリスクも考慮し、車内に置きっぱなしにすることは絶対に避けてください。

② 渡航先の交通ルールを確認する

日本で運転に慣れている人ほど、無意識のうちに日本のルールで運転してしまいがちです。しかし、海外の交通ルールは日本と異なる点が非常に多く、それを知らないと重大な事故や違反につながる危険があります。渡航前に、最低限、以下の点については必ず調べておきましょう。

- 通行帯: 日本は左側通行ですが、アメリカやヨーロッパ大陸のほとんどの国では右側通行です。交差点での右左折時や、駐車場から道路に出る際に、逆走しないよう細心の注意が必要です。特に、普段運転し慣れていない右ハンドルの車で左側通行の国(イギリス、オーストラリアなど)を運転する場合も、ワイパーとウインカーのレバーが逆など、戸惑う点が多いので注意しましょう。

- 交通標識: 標識のデザインや意味が日本と全く異なります。「STOP」や速度制限の標識は比較的わかりやすいですが、駐車禁止のルールや、優先道路を示す標識などは国によって様々です。レンタカー会社のカウンターや、現地の観光案内所で、主要な交通標識のパンフレットをもらっておくと安心です。

- 交差点のルール:

- ラウンドアバウト(環状交差点): ヨーロッパで主流の信号がない交差点。環状路内を走行している車が優先で、進入する車は一時停止または減速して安全を確認する必要があります。

- 赤信号での右折(アメリカなど): 「NO TURN ON RED」の標識がなければ、赤信号でも一時停止して安全確認の後、右折が可能な州が多くあります。

- 全方向一時停止(4-WAY STOP、アメリカなど): 信号のない交差点で、全ての方向に「STOP」標識がある場合。交差点に最初に到着した車から順に発進するという独特のルールがあります。

- 速度制限: 単位が「km/h」ではなく「mph(マイル/時)」で表示されている国(アメリカ、イギリスなど)があります。1マイルは約1.6kmなので、例えば「60mph」は約96km/hに相当します。速度の感覚を間違えないように注意が必要です。

- 飲酒運転の基準: 日本よりも基準が緩い国もありますが、だからといって安易に考えるのは危険です。少しでもアルコールを摂取したら運転はしない、という日本の感覚を維持するのが最も安全です。

これらの情報は、インターネットで「(国名) 交通ルール」と検索したり、各国の政府観光局のウェブサイトや、大手レンタカー会社のウェブサイトなどで収集できます。

③ 運転できる車両の種類を確認する

日本の免許で運転が許可されている範囲であっても、実際に海外で車を借りる際にはいくつか確認すべき点があります。

まず、AT車(オートマチック)かMT車(マニュアル)かという点です。日本では新車販売の98%以上がAT車ですが、ヨーロッパなどでは現在でもMT車が主流です。レンタカーも、最も安価なクラスはMT車であることが多く、AT車を希望する場合は事前に予約しないと在庫がなかったり、料金が割高になったりすることがあります。日本の「AT限定免許」をお持ちの方は、必ず予約時に「AT車」を指定してください。

次に、車両保険への加入です。海外での運転に慣れていない以上、事故のリスクは日本よりも高まります。レンタカーの基本料金に含まれる保険は、補償額が低かったり、免責額(自己負担額)が高額だったりすることがあります。万が一の事態に備え、対人・対物賠償責任保険(LIS/SLI)や、車両損害補償制度(CDW/LDW)に、免責額がゼロになる追加プランを付けて加入しておくことを強くお勧めします。多少費用はかさみますが、安心を買うための必要経費と考えるべきです。

最後に、借りる車のサイズ感です。ヨーロッパの旧市街は道が非常に狭く、駐車スペースも限られています。大きなSUVなどを借りてしまうと、運転や駐車に苦労することがあります。訪れる場所の道路事情を考慮して、適切なサイズの車を選ぶことも、快適なドライブのコツです。

国際運転免許証以外に海外で運転する方法

国際運転免許証は非常に便利ですが、万能ではありません。前述の通り、ジュネーブ条約に加盟していない国では使えませんし、有効期間も1年と限られています。状況によっては、国際運転免許証以外の方法を選択する方が適切、あるいは必須となる場合があります。

運転免許証の翻訳文を発行する

これは、ドイツ、スイス、台湾など、ジュネーブ条約には加盟していないものの、日本と個別に二国間協定を結んでいる国で運転する際に必要となる方法です。

これらの国では、国際運転免許証の代わりに、「日本の運転免許証の原本」と「その公式な翻訳文」をセットで携帯することで、入国後一定期間(国により異なるが、概ね6ヶ月~1年)、運転することが認められています。

この公式な翻訳文は、誰が翻訳しても良いわけではなく、指定された機関が発行したものに限られます。

- 発行機関:

- JAF(日本自動車連盟): ドイツ、スイス、フランス、ベルギー、台湾など多くの国の翻訳文を発行しています。全国のJAF支部窓口で申請できるほか、郵送での申し込みも可能です。

- 在日ドイツ大使館・領事館: ドイツで運転する場合、大使館・領事館でも翻訳文を発行してもらえます。

- 台湾日本関係協会: 台湾で運転する場合、JAFの翻訳文が有効です。

- メリット: 国際運転免許証が通用しない国で運転できる唯一の方法です。

- 注意点:

- これはあくまで「翻訳文」であり、免許証ではありません。必ず日本の運転免許証の原本と一緒に携帯しなければなりません。

- 渡航する国によって、どの機関が発行した翻訳文が有効か異なります。必ず事前に、その国の在日大使館などで正確な情報を確認してください。

- 有効期間も国によって規定が異なります。

国際運転免許証と混同しやすいですが、全く別の制度であると理解しておきましょう。

日本の免許を現地の免許に切り替える

この方法は、海外赴任や留学などで1年以上の長期にわたって海外に滞在する方が主な対象となります。

多くの国では、国際運転免許証や翻訳文で運転できるのは、入国後1年以内といった短期間に限られています。それ以降も運転を続けるためには、その国の運転免許証を取得する必要があります。

しかし、日本は多くの国と運転免許に関する協定を結んでいるため、日本の有効な運転免許証を持っていれば、現地の学科試験や技能試験の一部または全部が免除され、比較的簡単な手続きでその国の免許証に切り替えることができます。これを「外国免許の切り替え」制度と呼びます。

- 手続きの一般的な流れ:

- 日本の運転免許証の翻訳文を取得する(現地の日本大使館・領事館などで発行)。

- 現地の交通当局(DMVなど)の窓口に、翻訳文、日本の免許証、パスポート、ビザ、居住証明書などを提出して申請する。

- 簡単な視力検査などを受ける。

- (国によっては)簡単な学科試験のみ受験する。

- 手数料を支払い、写真撮影をして、現地の免許証が交付される。

- メリット:

- 1年という有効期間の制約から解放される。

- 現地での正式な写真付き身分証明書として、銀行口座の開設や契約など、様々な場面で利用でき非常に便利。

- デメリット:

- 手続きや必要書類は、国や州によって大きく異なり、煩雑な場合があります。

- 国によっては、切り替えの際に日本の免許証を預けなければならないケースもあります。

長期滞在が決まったら、まずは現地の日本大使館・領事館のウェブサイトで、免許切り替えに関する最新情報を確認することから始めましょう。滞在する国や期間に応じて、国際運転免許証で済ませるか、現地の免許に切り替えるかを判断することが重要です。

まとめ

海外という非日常の空間で、自分の意思で自由に移動できるドライブは、旅の体験を何倍にも豊かにしてくれる特別な経験です。その扉を開く鍵となるのが、「国外運転免許証(国際運転免許証)」です。

この記事では、その取得方法から使い方、注意点までを網羅的に解説してきました。最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

- 国際運転免許証の正体: ジュネーブ条約加盟国で通用する、日本の運転免許証の公式な翻訳証明書です。必ず日本の免許証原本とセットで携帯する必要があります。

- 有効期間: 発行日から1年間ですが、日本の免許証が失効すれば、それと同時に無効になります。

- 申請場所の選択: 急いでいるなら、即日発行が可能な運転免許センターへ。時間に余裕があるなら、身近な指定警察署でも申請できますが、交付まで約2週間かかります。

- 準備するべきもの: 有効な日本の免許証、規定サイズの写真(縦4.5cm×横3.5cm)、パスポート、手数料(約2,350円)は必須です。不備がないよう、事前にしっかり確認しましょう。

- 海外での運転ルール: 「国際免許証+日本の免許証+パスポート」の三点セット携帯は絶対です。また、右側通行やラウンドアバウトなど、渡航先の交通ルールを事前に学習しておくことが、安全運転の第一歩です。

- その他の選択肢: ドイツや台湾などへ行く場合は「翻訳文」を、1年以上の長期滞在なら「現地免許への切り替え」を検討しましょう。

一見すると手続きが複雑に思えるかもしれませんが、一つひとつのステップを確実にこなせば、誰でもスムーズに国際運転免許証を取得できます。この記事が、あなたの海外ドライブ計画の一助となれば幸いです。

万全の準備を整え、現地の交通ルールを尊重し、安全運転を心がけること。それさえ守れば、そこには地図を片手に未知の道を進む、忘れられない冒険が待っています。どうぞ、素晴らしい海外ドライブの旅をお楽しみください。