働き方の多様化が進む現代において、「ワーケーション」という新しいワークスタイルが注目を集めています。これは、仕事(ワーク)と休暇(バケーション)を組み合わせた造語であり、リゾート地や観光地といった普段とは異なる環境で働きながら、余暇を楽しむというものです。

この働き方は、心身のリフレッシュや生産性の向上、さらには地方創生への貢献といった様々な可能性を秘めており、多くの企業や個人が関心を寄せています。しかし、その一方で、勤怠管理の複雑さやセキュリティリスクといった課題も存在します。

この記事では、ワーケーションの基本的な定義から、混同されがちなテレワークやブレジャーとの違い、注目される背景、そして具体的なメリット・デメリットまでを、従業員側と企業側の両方の視点から深く掘り下げて解説します。さらに、ワーケーション導入を成功させるためのポイントや、場所選びのコツ、おすすめの地域、活用できる制度や持ち物リストまで、網羅的にご紹介します。

ワーケーションの導入を検討している企業の担当者の方も、個人的に実践してみたいと考えているワーカーの方も、この記事を読めば、その全体像を理解し、実行に向けた具体的な一歩を踏み出せるはずです。

目次

ワーケーションとは

近年、働き方の選択肢の一つとして急速に認知度を高めている「ワーケーション」。この言葉は、「ワーク(Work)」と「バケーション(Vacation)」を組み合わせた造語であり、その名の通り、仕事と休暇を融合させた新しい働き方を指します。具体的には、普段の職場や自宅から離れ、国内外のリゾート地、観光地、帰省先などで、リモートワークを活用しながら一定期間滞在し、仕事と余暇を両立させるスタイルです。

ワーケーションの最大の特徴は、「働く場所」と「休む場所」の境界線を柔軟にすることにあります。これにより、従業員は非日常的な環境でリフレッシュしながら業務に取り組むことができ、企業は従業員の満足度向上や生産性向上といった効果を期待できます。

この概念は、単に「旅先で仕事をする」という表面的な行為だけを指すものではありません。働き方の多様性を認め、従業員のウェルビーイング(心身の健康と幸福)を向上させ、最終的には組織全体の活性化やイノベーション創出につなげるという、より深い目的意識を持った取り組みとして捉えられています。

観光庁では、ワーケーションを「テレワーク等を活用し、普段の職場や自宅とは異なる場所で仕事をしつつ、自分の時間も過ごすこと」と定義しており、その普及を推進しています。この背景には、働き方改革の推進だけでなく、新たな旅行需要の創出や、都市部から地方への人の流れを促進し、関係人口の増加や地域活性化につなげるという狙いもあります。(参照:観光庁 ワーケーション&ブレジャー)

テレワークやリモートワークとの違い

ワーケーションは、しばしば「テレワーク」や「リモートワーク」と混同されがちですが、その目的と概念には明確な違いがあります。これらの違いを理解することが、ワーケーションの本質を捉える上で重要です。

| 項目 | ワーケーション | テレワーク/リモートワーク |

|---|---|---|

| 主目的 | 業務と休暇(リフレッシュ)の両立 | 業務の遂行 |

| 場所 | 観光地、リゾート地、帰省先など非日常的な場所 | 自宅、サテライトオフィス、カフェなど日常的な場所 |

| 期間 | 数日〜数週間程度の滞在が一般的 | 日常的な勤務形態の一部(恒久的または一時的) |

| 期待される効果 | 生産性向上、創造性向上、心身のリフレッシュ、ワークライフバランス向上 | 通勤時間の削減、業務効率化、育児・介護との両立、BCP対策 |

| 概念 | テレワークを活用したライフスタイルの一形態 | オフィス以外の場所で働くワークスタイルそのもの |

まず、テレワーク(Telework)とリモートワーク(Remote Work)は、本質的にほぼ同じ意味で使われる言葉です。「Tele = 離れた場所で」「Remote = 遠隔の」という意味が示す通り、本来のオフィスから離れた場所で情報通信技術(ICT)を活用して働くことを指します。働く場所は自宅が最も一般的ですが、サテライトオフィスやコワーキングスペース、移動中の交通機関なども含まれます。

テレワークやリモートワークの主目的は、あくまで「業務の遂行」にあります。通勤時間の削減による生産性向上、育児や介護といったライフイベントと仕事の両立、災害時などの事業継続計画(BCP)対策などが、導入の主な動機となります。

一方、ワーケーションは、このテレワークという働き方を手段として活用し、「業務」に加えて「休暇(バケーション)」の要素を積極的に取り入れたものです。働く場所として、日常的な生活圏から離れた観光地やリゾート地などを意図的に選び、仕事の合間や前後にその土地ならではの文化、自然、食事を楽しむことを目的としています。

つまり、テレワークが「どこで働くか」という場所の柔軟性に焦点を当てた概念であるのに対し、ワーケーションは「どのように働き、どのように休むか」という、より広範なワークライフバランスやライフスタイルの在り方にまで踏み込んだ概念と言えます。テレワークはワーケーションを実現するための前提条件となる技術・働き方であり、ワーケーションはテレワークの一つの発展形、応用形と位置づけることができるでしょう。

ブレジャーとの違い

ワーケーションと並んで、近年注目されているもう一つの言葉が「ブレジャー」です。これもまた、「ビジネス(Business)」と「レジャー(Leisure)」を組み合わせた造語であり、ワーケーションと非常に似た概念ですが、ニュアンスに違いがあります。

| 項目 | ワーケーション | ブレジャー |

|---|---|---|

| 語源 | Work(仕事) + Vacation(休暇) | Business(出張) + Leisure(余暇) |

| 仕事と休暇の関係 | 期間中、仕事と休暇が融合・並行している | 出張期間の前後に休暇を付け足す形が一般的 |

| 主目的 | 働きながら休暇を楽しむ | 主たる業務(出張)があり、それに付随して余暇を楽しむ |

| 典型的なシナリオ | 夏休みにリゾート地に1週間滞在し、午前中は仕事、午後は観光を楽しむ | 木・金曜日の出張に、土・日曜日の観光を加えて同じ場所に滞在する |

ブレジャーの最も一般的な形は、出張の機会を活用して、その前後の日程や休日に滞在を延長し、現地で観光や余暇を楽しむというスタイルです。例えば、木曜日と金曜日に大阪で出張がある場合、そのまま土曜日と日曜日も大阪に滞在し、観光を楽しむといったケースがこれに該当します。

ワーケーションとブレジャーの最大の違いは、仕事と休暇の時間的な関係性にあります。ワーケーションでは、滞在期間中、仕事をする時間と休暇を楽しむ時間が並行して存在し、一日のうちに「仕事モード」と「休暇モード」を切り替えるのが典型的です。

それに対してブレジャーは、「出張(仕事)」の期間と「休暇」の期間が比較的明確に分かれていることが多いのが特徴です。出張中は業務に集中し、それが終わった後(あるいは始まる前)に、完全にオフの状態でレジャーを楽しみます。

このため、ワーケーションは従業員が自らの意思で場所と期間を選んで実施する主体的な活動であるのに対し、ブレジャーは会社の業務命令である「出張」が起点となる受動的な側面が強いと言えます。

ただし、これらの境界は近年曖昧になりつつあります。出張中にリモートで対応できる業務をこなしながら、合間に観光を楽しむようなスタイルも考えられ、その場合はワーケーションとブレジャーの中間的な形態と言えるでしょう。重要なのは、どちらも「仕事」と「移動・滞在」を組み合わせることで、新たな時間の使い方や体験価値を生み出す取り組みであるという点です。

ワーケーションが注目される背景

なぜ今、これほどまでにワーケーションが注目を集めているのでしょうか。その背景には、社会全体の働き方に対する価値観の変化や、それを後押しする技術的な進歩、そして社会情勢の大きな変化が深く関わっています。

働き方改革の推進

ワーケーションが注目される大きな要因の一つが、政府主導で進められてきた「働き方改革」です。2019年4月から順次施行された働き方改革関連法は、長時間労働の是正、正規・非正規雇用の格差解消、そして多様で柔軟な働き方の実現を3つの柱としています。

この中でも特に「多様で柔軟な働き方の実現」という目標が、ワーケーションの普及と密接に結びついています。時間や場所にとらわれずに働けるテレワークの推進は、働き方改革の重要な施策の一つであり、ワーケーションはこのテレワークを応用した先進的な働き方と位置づけられています。

また、働き方改革では年次有給休暇の取得促進も大きなテーマとなっています。2019年4月からは、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の有給休暇を取得させることが義務化されました。しかし、日本人特有の「休むことへの罪悪感」や「長期間職場を離れることへの不安」から、長期休暇の取得に抵抗を感じる人も少なくありません。

ここでワーケーションは有効な解決策となり得ます。休暇中に完全に仕事を遮断するのではなく、必要最低限の業務(メールチェックや緊急対応など)を行える状態を維持することで、長期休暇を取得する心理的なハードルを下げることができます。結果として、従業員は気兼ねなく長期の休みを取りやすくなり、企業は有給休暇の取得率を向上させることができます。

このように、ワーケーションは、従業員のワークライフバランスを向上させながら、企業の生産性を維持・向上させ、かつ法的な要請にも応えることができる、一石三鳥の可能性を秘めた働き方として、働き方改革の文脈で大きな期待が寄せられているのです。

新型コロナウイルスの影響による働き方の多様化

働き方改革によってじわじわと広がりつつあったテレワークの潮流を、一気に加速させたのが、2020年以降の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大です。感染防止対策として、多くの企業が出社を前提とした働き方を見直し、半ば強制的にテレワークへの移行を迫られました。

当初は戸惑いも多かったものの、多くのワーカーと企業がテレワークを経験する中で、そのメリットを実感するようになります。通勤ラッシュからの解放、満員電車でのストレス軽減、家族と過ごす時間の増加、そして場所を選ばずに業務を遂行できる利便性。Web会議システムやチャットツール、クラウドサービスといったICTツールの急速な普及も、この流れを強力に後押ししました。

この経験を通じて、人々の意識には大きな変化が生まれました。「仕事は必ずしもオフィスでする必要はない」という価値観が社会の共通認識となったのです。そして、この認識は次なる欲求を生み出しました。「どうせどこでも働けるのなら、もっと快適で、魅力的で、刺激的な場所で働いてみたい」。自宅でのテレワークが常態化する中で感じられた閉塞感や、オンオフの切り替えの難しさも、この欲求を後押ししたと考えられます。

この新たなニーズの受け皿として、ワーケーションが脚光を浴びることになりました。これまで一部の先進的な企業やフリーランスのものであったワーケーションが、一般の会社員にとっても現実的な選択肢として認識されるようになったのです。

企業側にとっても、テレワークの常態化はオフィス戦略の見直しを促しました。オフィスの規模を縮小してコストを削減したり、BCP(事業継続計画)の一環として従業員が働く場所を分散させたりする必要性が高まりました。

さらに、地方自治体にとっても、ワーケーションは渡りに船でした。コロナ禍で打撃を受けた観光業の回復と、かねてからの課題であった人口減少・地域経済の縮小に対する解決策として、ワーケーション誘致は「関係人口」を創出する絶好の機会と捉えられたのです。各自治体がこぞってワーケーション向けの施設整備やプロモーション、助成金制度の創設に乗り出したことも、ブームを加速させる大きな要因となりました。

このように、コロナ禍による強制的な働き方の変革が、結果として人々の価値観をアップデートし、ワーケーションという新しいライフスタイルが社会に広く受け入れられる土壌を育んだと言えるでしょう。

ワーケーションの主な種類とパターン

ワーケーションと一言で言っても、その目的やスタイルは様々です。滞在期間中に「仕事」と「休暇」のどちらに比重を置くかによって、大きく2つのタイプに分類できます。自分の目的や会社の制度に合わせて、どのようなワーケーションが適しているかを考えてみましょう。

業務をメインに行う「業務主体型」

「業務主体型」ワーケーションは、その名の通り、滞在期間中の主目的が業務の遂行にあるスタイルです。普段のオフィスや自宅とは異なる環境に身を置くことで、特定の業務目標を達成することを狙います。休暇の要素は、業務の合間や終了後のリフレッシュとして取り入れられます。

このタイプのワーケーションは、個人だけでなく、チームや部署単位で実施されることも多いのが特徴です。具体的な活用シーンとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 開発合宿・クリエイティブ合宿:

システム開発や新商品の企画、デザイン制作など、高い集中力と創造性が求められる業務のために、外部の刺激が少ない静かな環境に籠るケースです。例えば、温泉旅館や高原のロッジなどにチームで滞在し、集中的に作業を進めます。日常業務から切り離されることで、メンバー間の密なコミュニケーションが促進され、短期間で大きな成果を上げることが期待できます。夜は温泉で疲れを癒したり、地元の料理を楽しんだりすることが、チームの一体感を高める効果ももたらします。 - オフサイトミーティング・経営合宿:

会社の将来的なビジョンや中期経営計画など、重要度の高いテーマについて議論するために、日常業務から離れた場所でミーティングを行うスタイルです。普段の会議室では出ないような、自由で建設的な意見が出やすくなる効果があります。環境を変えることで、参加者の思考がリフレッシュされ、固定観념にとらわれない新しいアイデアが生まれやすくなります。 - 研修・チームビルディング:

新入社員研修やリーダー研修などを、研修施設を兼ね備えたリゾートホテルなどで実施するケースです。座学だけでなく、その土地ならではのアクティビティ(カヌー、トレッキング、農業体験など)をプログラムに組み込むことで、参加者間の協調性や問題解決能力を高め、チームビルディングを促進します。

業務主体型ワーケーションは、環境の変化を触媒として、業務の生産性や創造性を最大限に引き出すことを目指す、戦略的な働き方と言えます。滞在期間は数日から1週間程度が一般的で、仕事に集中できる環境(高速Wi-Fi、作業用デスク、会議室など)が整っていることが場所選びの重要な条件となります。

休暇をメインに楽しむ「休暇主体型」

「休暇主体型」ワーケーションは、休暇を楽しむことを主目的とし、その一部の時間を使って仕事を行うスタイルです。従業員がプライベートな旅行や帰省に合わせて実施することが多く、ワークライフバランスの向上に直結しやすいのが特徴です。

このタイプのメリットは、普段であれば取得が難しいような長期の休暇を実現しやすくなる点にあります。「完全に仕事を休むのは難しいけれど、1日に数時間だけなら対応できる」という状況であれば、例えば1週間や2週間といった単位での滞在も可能になります。

具体的な活用シーンとしては、以下のようなものが考えられます。

- 家族旅行との組み合わせ:

夏休みや冬休みなどに、家族と一緒にリゾート地や観光地に長期滞在するケースです。例えば、午前中の2〜3時間だけを仕事の時間と決め、メール返信や資料作成、Web会議への参加などをこなします。そして、午後は家族と一緒に海水浴やスキー、観光などを満喫します。これにより、家族との時間を大切にしながら、仕事のキャリアを中断させることなく、双方を両立させることが可能になります。 - 帰省との組み合わせ:

お盆や年末年始の帰省ラッシュを避け、閑散期に長期間実家に滞在するスタイルです。実家で両親や旧友と過ごす時間を確保しつつ、空いた時間で通常通りに業務を続けます。企業にとっては、交通機関の混雑緩和による従業員のストレス軽減や、有給休暇の分散取得にもつながります。 - 自己投資・学びとの組み合わせ:

海外や国内の特定の地域に滞在し、語学学習や現地の文化体験、特定のスキルを学ぶワークショップへの参加などを行いながら、空き時間でリモートワークを行うスタイルです。新しい知識やスキルを身につける自己投資と仕事を両立できます。

休暇主体型ワーケーションは、仕事が休暇を制約するのではなく、仕事があるからこそ豊かな休暇が実現できるという、ポジティブな関係性を築く働き方です。業務量は比較的少なめで、定例業務や緊急対応が中心となることが多く、柔軟な時間管理が求められます。このスタイルを成功させるには、仕事とプライベートの時間を明確に区切る自己規律と、会社の理解やルール整備が不可欠です。

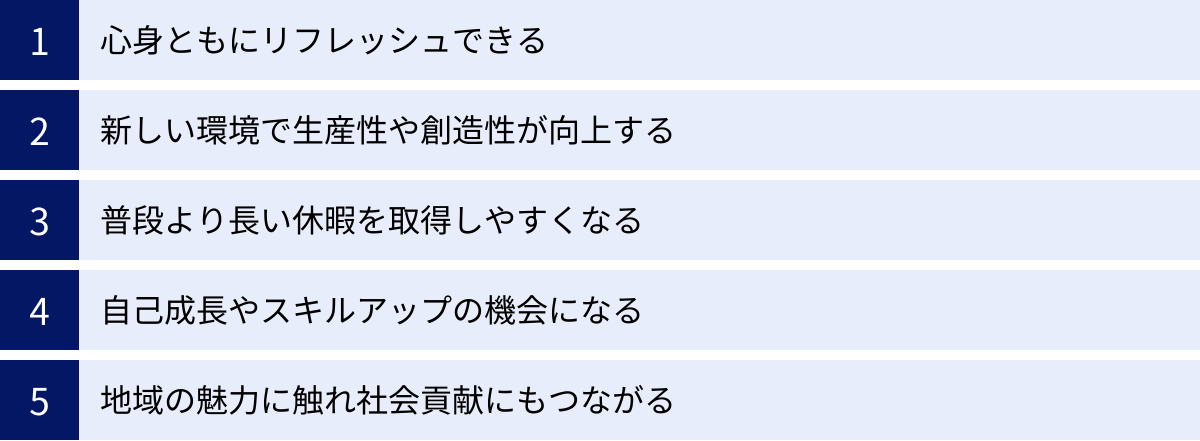

【従業員側】ワーケーションの5つのメリット

ワーケーションは、実践する従業員にとって多くの魅力的なメリットをもたらします。それは単に「好きな場所で働ける」というだけでなく、心身の健康、仕事のパフォーマンス、そして人生の豊かさにも繋がるものです。

① 心身ともにリフレッシュできる

ワーケーションがもたらす最大のメリットは、日常から離れた環境で得られる圧倒的なリフレッシュ効果です。毎日同じオフィスや自宅で仕事をしていると、知らず知らずのうちに心身にストレスが蓄積していきます。ワーケーションは、このマンネリ化した日常を打破し、心と体を解放する絶好の機会となります。

例えば、海の見えるカフェで波音を聞きながら仕事をしたり、森の中のコテージで鳥のさえずりをBGMに作業をしたりする場面を想像してみてください。美しい自然景観や非日常的な環境は、セロトニンなどの幸福感をもたらす神経伝達物質の分泌を促し、ストレスを軽減する効果があると言われています。

また、仕事の合間に温泉に浸かったり、地元の新鮮な食材を使った料理を味わったり、朝の散歩で美しい景色を楽しんだりすることも、大きなリフレッシュに繋がります。これは、オン(仕事)とオフ(休暇)を完全に切り分ける従来の休暇とは異なり、オンとオフが緩やかに融合した「ウェルビーイング」な状態です。常にリフレッシュできる環境に身を置くことで、仕事のストレスを溜め込むことなく、常に良いコンディションで業務に臨むことができます。この継続的なリフレッシュ感こそが、ワーケーションならではの大きな魅力と言えるでしょう。

② 新しい環境で生産性や創造性が向上する

いつもと違う環境は、脳に新たな刺激を与え、普段は眠っている思考回路を活性化させます。これは「環境が変わるとアイデアが浮かびやすい」という経験則として、多くの人が実感していることではないでしょうか。ワーケーションは、この効果を意図的に活用し、仕事のパフォーマンスを高める手段となり得ます。

慣れ親しんだオフィスや自宅は、効率的に定型業務をこなす上では最適かもしれませんが、一方で思考がパターン化し、固定観念にとらわれやすくなるという側面もあります。ワーケーションで物理的に場所を変えることは、この思考の制約を取り払うきっかけになります。

例えば、見知らぬ土地を散策したり、現地の人々と交流したりする中で得られる予期せぬ発見や出会い(セレンディピティ)が、新しい企画のヒントになるかもしれません。また、大自然の中に身を置くことで、細かな雑事から解放され、より本質的で長期的な視点から物事を考えられるようになることもあります。

実際に、多くの企業が新商品開発や経営戦略の策定といった創造性が求められる業務のために、業務主体型のワーケーション(合宿)を取り入れています。これは、環境の変化がもたらす発想の転換やイノベーション創出の効果を期待してのことです。個人で実施するワーケーションにおいても、行き詰まっていた課題の解決策がふとした瞬間に思い浮かんだり、新しい仕事へのモチベーションが湧き上がってきたりと、生産性や創造性の向上を実感できる場面は多いでしょう。

③ 普段より長い休暇を取得しやすくなる

多くの社会人が長期休暇の取得をためらう理由として、「自分がいない間に仕事が滞ってしまうのではないか」「緊急の要件に対応できないのが不安」「休んだ分、後で仕事が溜まるのが辛い」といった点が挙げられます。ワーケーションは、こうした長期休暇に対する心理的・物理的なハードルを劇的に下げる効果があります。

完全に仕事をオフにするのではなく、1日に数時間、あるいは週に数日だけ仕事をすることを前提とすれば、職場を長期間離れることへの不安感は大幅に軽減されます。最低限のメールチェックやWeb会議への参加さえできれば、業務の進行を妨げることなく、残りの時間を自由に使うことができます。

これにより、これまでゴールデンウィークやお盆、年末年始などの短い期間に集中していた休暇を、より長く、そして柔軟に取得できるようになります。例えば、通常なら1週間の夏休みを、ワーケーションを活用して2週間、3週間と延長することも可能です。航空券や宿泊費が高騰するピーク時を避け、比較的安価なオフシーズンに長期滞在するという賢い選択もできるようになるでしょう。

これは、従業員本人だけでなく、その家族にとっても大きなメリットです。家族と共に過ごす時間を格段に増やし、豊かな思い出を作ることができるのは、ワークライフバランスを重視する上で非常に価値のあることです。

④ 自己成長やスキルアップの機会になる

ワーケーションは、単なるリフレッシュや休暇にとどまらず、自己を成長させ、新たなスキルを身につける絶好の機会ともなり得ます。慣れない環境で仕事と生活を両立させる経験は、様々な能力を鍛えることにつながります。

まず、自己管理能力が格段に向上します。オフィスのように上司や同僚の目がない環境で、仕事のスケジュールとプライベートの予定を両立させるには、高いレベルのタイムマネジメント能力と自己規律が求められます。「いつ働き、いつ休むか」を自ら計画し、実行するプロセスを通じて、自律的に仕事を進める力が養われます。

また、現地での人々との交流は、新たな知見や価値観に触れる貴重な機会です。滞在先のコワーキングスペースで他のワーカーと情報交換をしたり、地域住民と交流してその土地の文化や歴史、課題について学んだりすることは、視野を広げ、多角的な視点を養う上で非常に有益です。

さらに、特定の目的を持ってワーケーションを行うこともできます。例えば、語学力向上のために海外でワーケーションを行ったり、地域の特産品を活かした新規事業のアイデアを探るために農村部に滞在したりと、ワーケーションを自己投資やキャリアアップのための戦略的な期間として活用することも可能です。こうした経験は、自身の市場価値を高め、将来のキャリアの可能性を広げることに繋がるでしょう。

⑤ 地域の魅力に触れ社会貢献にもつながる

ワーケーションは、参加する個人だけでなく、受け入れる地域社会にとっても意義のある活動です。短期的な観光旅行では見えてこない、その土地の深い魅力や日常生活に触れることができるのが、ワーケーションの醍醐味の一つです。

数週間単位で同じ場所に滞在すると、旅行者ではなく「生活者」に近い視点が生まれます。行きつけのカフェができたり、商店街の人と顔なじみになったり、地域のイベントに参加したりする中で、その土地への愛着が深まっていきます。これは、観光地を巡るだけの旅行では得られない、豊かな体験です。

そして、こうした滞在は、地域経済の活性化に直接的に貢献します。宿泊費や食費、交通費、施設利用料といった消費活動は、特に観光客が減るオフシーズンにおいて、地域にとって貴重な収入源となります。このように、地域と継続的に多様な形で関わる人々は「関係人口」と呼ばれ、人口減少や高齢化に悩む地方にとって、地域づくりの新たな担い手として期待されています。

さらに、ワーケーションを通じて地域の課題に関心を持ち、自身のスキルや経験を活かして、その解決に貢献するケースも生まれています。例えば、ITスキルを活かして地域の商店のDX化を手伝ったり、マーケティングの知識で特産品のプロモーションに協力したりと、プロボノ(専門知識を活かした社会貢献活動)的な関わり方も可能です。ワーケーションは、楽しみながら社会貢献にも繋がる、新しい地域との関わり方なのです。

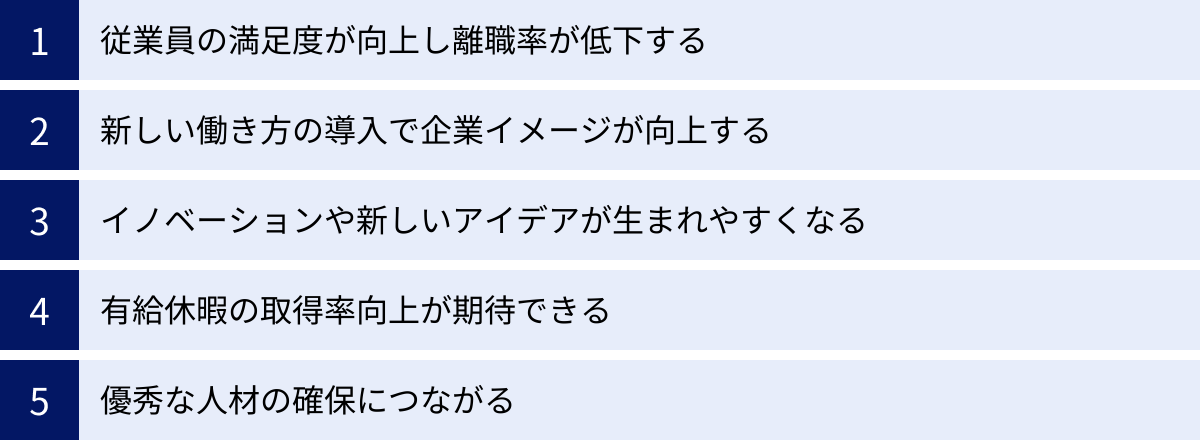

【企業側】ワーケーションの5つのメリット

ワーケーションは従業員だけでなく、それを制度として導入する企業側にも多くのメリットをもたらします。優秀な人材の確保や組織の活性化など、企業の持続的な成長に繋がる重要な効果が期待できます。

① 従業員の満足度が向上し離職率が低下する

ワーケーション制度の導入は、従業員エンゲージメントと満足度を向上させる極めて有効な施策です。柔軟で魅力的な働き方を会社が認めているという事実は、従業員にとって「自分たちは会社から信頼され、大切にされている」という強いメッセージになります。

従業員側のメリットで述べたように、ワーケーションは心身のリフレッシュ、ワークライフバランスの改善、自己成長の機会など、従業員のウェルビーイング(幸福度)に直結する多くの効果をもたらします。幸福度の高い従業員は、仕事に対するモチベーションが高く、組織への貢献意欲も強い傾向にあります。

この従業員満足度の向上が、最終的に離職率の低下につながります。優秀な人材ほど、給与だけでなく、働きがいや働きやすさ、プライベートの充実を重視します。ワーケーションという先進的な制度を提供することで、他社にはない魅力を打ち出し、優秀な人材の定着を図ることができます。人材の流出を防ぐことは、採用や教育にかかるコストを削減し、組織内に知識やノウハウを蓄積する上で非常に重要です。結果として、ワーケーションへの投資は、長期的に見て企業の競争力を高めることに貢献するのです。

② 新しい働き方の導入で企業イメージが向上する

現代社会において、企業の評価は製品やサービスの質だけでなく、その企業文化や従業員への姿勢によっても大きく左右されます。ワーケーション制度を導入し、それを積極的に社外へ発信することは、先進的で、従業員の多様な生き方を尊重する企業であるという強力なブランディングになります。

特に、優秀な人材を獲得するための採用活動において、このイメージ向上は大きな武器となります。Z世代をはじめとする若い世代は、旧来の画一的な働き方よりも、柔軟で自由度の高いワークスタイルを求める傾向が強いです。ワーケーション制度の有無は、彼らが企業を選ぶ際の重要な判断基準の一つとなり得ます。

また、投資家や取引先からも、「従業員を大切にする持続可能な経営を行っている企業」としてポジティブな評価を得やすくなります。ESG(環境・社会・ガバナンス)投資が重視される現代において、従業員のウェルビーイング向上への取り組みは、企業の社会的責任(CSR)活動の一環としても評価されます。

さらに、地方自治体との連携によるワーケーション推進は、地域活性化に貢献する企業としての側面もアピールできます。このように、ワーケーションの導入は、採用力、ブランド価値、社会的評価のすべてを高める可能性を秘めた戦略的な広報活動とも言えるのです。

③ イノベーションや新しいアイデアが生まれやすくなる

企業の持続的な成長に不可欠なイノベーションは、往々にして日常業務の延長線上ではなく、予期せぬ場所や偶発的なコミュニケーションから生まれます。ワーケーションは、組織内に新しい風を吹き込み、イノベーションの種を育む土壌を作り出します。

従業員が普段の職場から離れ、非日常的な環境に身を置くことで、既存の枠組みにとらわれない自由な発想が生まれやすくなります。現地の文化や人々との交流から得られる新たな視点や気づきが、自社の製品やサービスを改善するヒントなったり、全く新しい事業のアイデアに繋がったりする可能性があります。

特に、チーム単位で実施する「業務主体型」のワーケーションは、イノベーション創出の場として非常に有効です。リラックスした雰囲気の中で行われるブレインストーミングは、役職や部署の壁を越えた活発な議論を促します。普段の会議室では萎縮して発言しにくい若手社員も、フラットな関係性の中で大胆な提案をしやすくなるでしょう。

こうした「知の探索」や「知の融合」を促進する環境を意図的に作り出すことで、組織の硬直化を防ぎ、変化に対応できるしなやかな企業体質を醸成することができます。ワーケーションは、未来への投資として、企業の創造性を刺激し続けるための重要な施策となり得るのです。

④ 有給休暇の取得率向上が期待できる

2019年4月から、企業には年5日の年次有給休暇を取得させることが義務付けられましたが、依然として日本の有給休暇取得率は国際的に見て低い水準にあります。この課題に対する有効な解決策としても、ワーケーションは期待されています。

従業員が長期休暇の取得をためらう背景には、「業務の引き継ぎが大変」「休んでいる間に迷惑をかけたくない」といった責任感や罪悪感が存在します。ワーケーションは、この心理的な障壁を取り除く効果があります。

休暇の期間中も、1日に数時間程度はリモートで業務に対応できるため、「完全に職場を離れる」という状況にはなりません。これにより、従業員は安心して長期の休暇を申請しやすくなり、結果として社内の有給休暇取得率が向上します。

企業にとっては、法令遵守はもちろんのこと、従業員が適切に休息を取ることで、心身の健康を維持し、長期的に高いパフォーマンスを発揮してくれるというメリットがあります。また、有給休暇の計画的な取得が進むことで、業務の属人化が解消され、誰かが休んでも業務が回るような、より強い組織体制の構築にも繋がります。

⑤ 優秀な人材の確保につながる

少子高齢化による労働力人口の減少が進む中、企業間の人材獲得競争はますます激化しています。こうした状況において、ワーケーション制度は採用における強力な差別化要因となります。

ワーケーションを許容するということは、働く場所の制約を取り払うことを意味します。これにより、企業の採用ターゲットは、自社のオフィス周辺に住む人々に限定されず、日本全国、さらには世界中にいる優秀な人材にまで広がります。

地方に暮らしながらも、都市部の企業が持つ高い専門性やキャリアパスを求める人材や、Uターン・Iターンを希望する優秀な人材にとって、ワーケーション(やフルリモート)が可能な企業は非常に魅力的に映ります。これにより、企業はこれまでアプローチできなかった層の優秀な人材を獲得できる可能性が生まれます。

また、既存の従業員にとっても、配偶者の転勤や親の介護といったライフイベントが発生した際に、退職という選択肢だけでなく、居住地を移して仕事を続けるという選択肢が生まれます。これは、企業にとって貴重な人材の流出を防ぐことに繋がります。

このように、ワーケーション制度は、採用市場における競争力を高め、多様なバックグラウンドを持つ人材を惹きつけることで、組織のダイバーシティを促進し、企業の持続的な成長を支える重要な人事戦略となり得るのです。

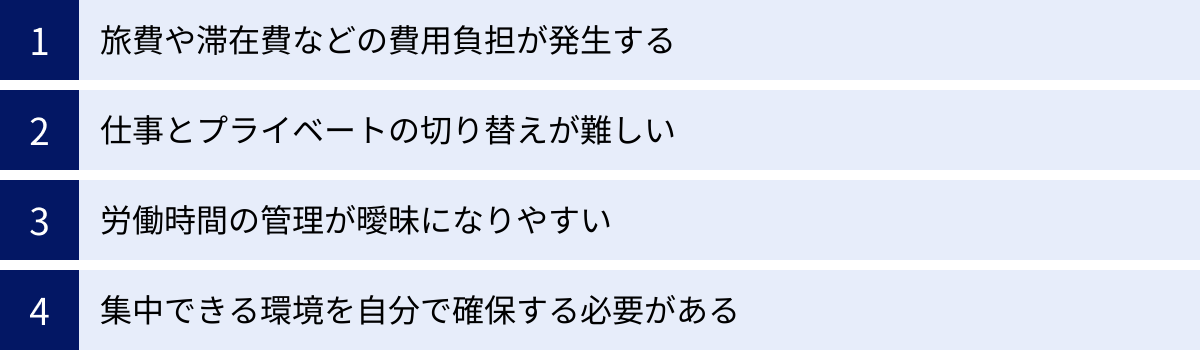

【従業員側】ワーケーションの4つのデメリットと課題

ワーケーションは多くのメリットをもたらす一方で、実践する従業員側にはいくつかのデメリットや乗り越えるべき課題も存在します。これらを事前に認識し、対策を講じることが、ワーケーションを成功させる鍵となります。

① 旅費や滞在費などの費用負担が発生する

ワーケーションの最も現実的な課題が、費用の問題です。自宅でのテレワークとは異なり、ワーケーションには交通費、宿泊費、食費、コワーキングスペースの利用料など、様々なコストが発生します。

企業の制度としてワーケーションが導入されている場合でも、その費用負担の範囲は会社によって大きく異なります。全額会社負担という恵まれたケースは稀で、多くは「上限〇万円まで補助」といった形や、交通費のみ、あるいは宿泊費の一部のみが支給されるといったケースが一般的です。中には、制度としては認めるものの、費用は全額自己負担という場合も少なくありません。

自己負担額が大きくなると、ワーケーションが経済的な余裕のある一部の従業員しか利用できない「格差」を生む可能性も指摘されています。

【対策】

- 会社のルールを事前に確認する: まず、自社の就業規則やワーケーションに関するガイドラインを熟読し、どこまでが経費として認められるのかを正確に把握することが重要です。

- 補助金・助成金を活用する: 滞在先の自治体が、ワーケーション利用者向けに宿泊費や交通費の補助金制度を設けている場合があります。事前にリサーチし、活用できるものがないか探してみましょう。

- オフシーズンを狙う: 航空券や宿泊費は、大型連休や夏休みなどのピークシーズンを避けるだけで大幅にコストを抑えられます。

- 長期滞在割引を利用する: ウィークリーマンションや長期滞在プランのあるホテルは、1泊あたりの料金が割安になることが多いです。

- 自炊を取り入れる: キッチン付きの宿泊施設を選び、外食だけでなく自炊を組み合わせることで、食費を節約できます。

② 仕事とプライベートの切り替えが難しい

ワーケーションの魅力は仕事と休暇の融合にありますが、これは諸刃の剣でもあります。オンとオフの境界線が曖昧になることで、「いつでも働ける」が「いつまでも休めない」という状況に陥ってしまうリスクがあります。

美しい景色を目の前にしても、「あのメールに返信しなければ」「この資料を仕上げなければ」と仕事のことが頭から離れず、心からリラックスできないかもしれません。逆に、観光やアクティビティの魅力に引かれ、本来やるべき仕事がおろそかになってしまう可能性もあります。

特に、ワーケーションに慣れていないうちは、この切り替えの難しさに戸惑うことが多いでしょう。明確な自己管理能力と、自分を律する強い意志が求められます。

【対策】

- 1日のルールを明確に決める: 「午前9時から12時までは集中して仕事をする」「17時以降は絶対にPCを開かない」など、自分なりのタイムスケジュールを事前に立て、それを遵守するよう努めましょう。

- 物理的に環境を変える: 仕事をする場所(ホテルのデスクやコワーキングスペース)と、リラックスする場所(部屋のソファやバルコニー、カフェ)を明確に分けることも有効です。

- タスクを可視化する: その日にやるべきタスクをリストアップし、完了したらチェックを入れることで、達成感を得やすくなり、仕事の終わりを意識しやすくなります。

- 同伴者に協力をお願いする: 家族や友人と一緒の場合は、仕事の時間を伝え、その間は集中できる環境作りに協力してもらうことが大切です。

③ 労働時間の管理が曖昧になりやすい

仕事とプライベートの時間の切り替えの難しさは、労働時間の管理が曖昧になり、意図せず長時間労働やサービス残業につながってしまうという問題を引き起こします。

例えば、朝早く起きて少し仕事をし、日中に数時間観光で「中抜け」し、夜にまた仕事の続きをする、といった柔軟な働き方ができるのがワーケーションの魅力です。しかし、この「中抜け」した時間をどう扱うのか、移動時間は労働時間に含まれるのかなど、判断が難しいケースが出てきます。

会社の勤怠管理システムがこうした柔軟な働き方に対応していない場合、自己申告に頼らざるを得ませんが、細切れの労働時間を正確に記録するのは煩雑で、つい記録を怠ってしまうこともあります。その結果、実態としては長時間働いているにもかかわらず、それが正しく記録・評価されないという事態に陥りかねません。

【対策】

- 会社の勤怠ルールを再確認する: ワーケーション時の労働時間の考え方(中抜け、移動時間、休憩時間など)について、事前に人事・労務担当者に確認しておきましょう。

- 勤怠管理ツールを活用する: 打刻アプリや時間管理ツールを使い、業務の開始・終了時刻をこまめに記録する習慣をつけましょう。

- 業務ログを残す: いつ、どのような業務を、どのくらいの時間行ったかを簡単に記録しておくことで、労働時間の実態を客観的に示すことができます。

- 「みなし労働時間制」の理解: 会社によっては、事業場外で働く従業員に対して、所定労働時間働いたものとみなす「事業場外みなし労働時間制」が適用される場合があります。自社がどの制度を採用しているかを理解しておくことが重要です。

④ 集中できる環境を自分で確保する必要がある

オフィスであれば、仕事に必要な設備や環境が当たり前のように整っています。しかし、ワーケーションでは、仕事に集中できる環境をすべて自分で探し、確保しなければなりません。

予約したホテルのWi-Fiが思ったより遅くてWeb会議が途切れてしまう、部屋に作業用のデスクや椅子がなくてベッドの上で不自然な姿勢で作業する羽目になる、家族と一緒の部屋で子供の声が気になって集中できない、といったトラブルは頻繁に起こり得ます。

こうした環境要因によって仕事の効率が著しく低下し、かえってストレスを溜め込んでしまうこともあります。快適なワーケーションを実現するためには、事前の徹底したリサーチと準備が不可欠です。

【対策】

- 宿泊施設の設備を徹底リサーチ: 予約サイトの情報だけでなく、公式サイトや宿泊者の口コミを隅々までチェックし、Wi-Fiの速度(「高速Wi-Fi完備」の文言だけでなく、実際の速度に関するレビューを探す)、デスク・チェアの有無、コンセントの位置などを確認しましょう。必要であれば、直接施設に問い合わせるのが確実です。

- バックアッププランを用意する: 万が一、宿泊先のネット環境が悪かった場合に備え、ポケットWi-Fiをレンタルしたり、スマートフォンのテザリング機能をいつでも使えるように準備しておいたりすると安心です。

- コワーキングスペースを併用する: 宿泊先はリラックスする場所と割り切り、集中して作業したい時間帯は近隣のコワーキングスペースを利用するというのも賢い方法です。事前にドロップイン(一時利用)が可能か、料金はいくらかなどを調べておきましょう。

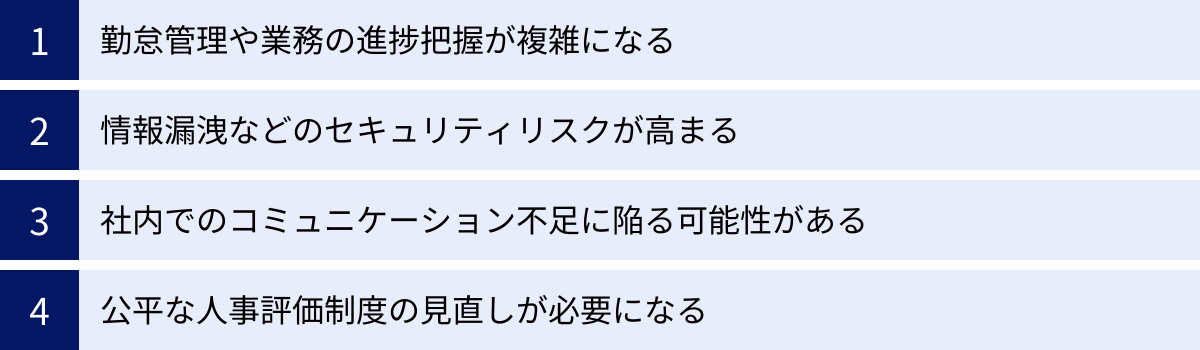

【企業側】ワーケーションの4つのデメリットと課題

ワーケーションは企業にとっても多くのメリットがありますが、その導入と運用には、管理体制の構築や新たなリスクへの対応など、乗り越えるべきハードルが存在します。

① 勤怠管理や業務の進捗把握が複雑になる

企業がワーケーション制度を導入する上で、最も大きな壁となるのが労務管理の複雑化です。特に、勤怠管理と業務の進捗把握が大きな課題となります。

従業員がオフィスにいないため、その労働時間を正確に把握することが困難になります。タイムカードやPCのログイン・ログオフ時間だけでは、従業員側のデメリットでも触れた「中抜け」や細切れの労働時間を正確に捉えることはできません。労働基準法を遵守し、適切な労働時間管理を行うための仕組み作りが不可欠です。時間外労働や休日労働の管理も、より一層難しくなります。

また、部下の働きぶりを直接見ることができないため、業務の進捗状況や成果をどのように把握し、評価するかというマネジメント上の課題も生じます。「サボっているのではないか」という管理職の不安や、「正当に評価されていない」という従業員の不満に繋がりかねません。

【対策】

- ワーケーションに対応した勤怠管理システムの導入: GPS機能やPCの操作ログと連携し、客観的な労働時間を記録できるツールを導入することが有効です。

- 明確な報告ルールの設定: 始業時と終業時にチャットやメールで報告することを義務付けたり、定期的なWeb会議(朝会・夕会など)でその日の業務計画や進捗を共有したりするルールを設けます。

- タスク管理ツールの活用: 各自のタスクとその進捗状況をチーム全体で可視化できるツール(Asana, Trello, Backlogなど)を活用し、業務の「見える化」を図ります。

- 管理職への研修: 部下の自律性を信頼し、マイクロマネジメントではなく、成果に基づいたマネジメントを行うための研修を実施することも重要です。

② 情報漏洩などのセキュリティリスクが高まる

従業員が社外で業務を行うワーケーションは、オフィス内での業務に比べて情報漏洩などのセキュリティリスクが格段に高まります。企業の機密情報や個人情報が外部に流出すれば、企業の信頼を著しく損ない、事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

具体的には、以下のようなリスクが想定されます。

- 通信の盗聴: カフェやホテルのロビーなどで提供されている無料の公共Wi-Fiは、通信内容が暗号化されていない場合があり、悪意のある第三者に情報を盗聴される危険性があります。

- PCやスマートフォンの紛失・盗難: 慣れない土地での移動中や、気の緩みから、業務で使用するデバイスを紛失したり、盗難に遭ったりするリスクが高まります。

- のぞき見(ショルダーハッキング): 公共の場で作業している際に、背後から画面をのぞき見され、機密情報を見られてしまう可能性があります。

- マルウェア感染: セキュリティ対策が不十分なネットワークに接続することで、ウイルスやマルウェアに感染するリスクがあります。

【対策】

- VPN(仮想プライベートネットワーク)の利用義務化: 社外から社内ネットワークにアクセスする際は、必ずVPNを経由させることで通信を暗号化し、盗聴リスクを低減します。

- デバイスのセキュリティ強化: 業務で使用するPCやスマートフォンには、ハードディスクの暗号化、強力なパスワードの設定、ウイルス対策ソフトの導入を徹底します。また、遠隔でデータを消去できるMDM(モバイルデバイス管理)ツールを導入することも有効です。

- セキュリティ研修の実施: 従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高めるため、具体的なリスクとその対策について学ぶ研修を定期的に実施します。

- インシデント発生時の対応プロセスの策定: デバイスの紛失・盗難などが発生した場合の報告ルートや、情報システム部門の対応手順を明確に定めておくことが極めて重要です。

③ 社内でのコミュニケーション不足に陥る可能性がある

ワーケーション利用者が増えると、オフィスにいる従業員との間でコミュニケーションの量や質に差が生まれ、組織の一体感が損なわれる可能性があります。

オフィスにいれば自然に耳に入ってくる情報や、廊下や休憩室での何気ない雑談(インフォーマル・コミュニケーション)は、実は業務を円滑に進めたり、新たなアイデアを生んだりする上で重要な役割を果たしています。ワーケーション利用者は、こうした偶発的な情報共有の機会から疎外され、孤独感や情報格差を感じやすくなります。

また、ワーケーションを利用しない従業員からは、「あの人たちは楽しそうでいいな」「自分たちばかりが大変な仕事をしている」といった不公平感が生まれ、社内の分断を招く恐れもあります。

【対策】

- コミュニケーションツールの積極活用: ビジネスチャットツール(Slack, Microsoft Teamsなど)を導入し、業務連絡だけでなく、雑談用のチャンネルを設けるなど、気軽にコミュニケーションが取れる環境を整えます。

- 定期的なオンラインミーティング: チーム全員が参加する定例ミーティングをWeb会議で実施し、情報共有の機会を確保します。カメラをオンにすることを推奨し、お互いの顔が見えるコミュニケーションを心がけます。

- ワーケーション利用者からの情報発信を促す: ワーケーション中の気づきや学び、現地の様子などを、社内SNSやブログで共有してもらう仕組みを作ります。これにより、他の従業員のワーケーションへの理解が深まり、組織全体の知見となります。

- 1on1ミーティングの実施: 上司と部下が定期的に1対1で対話する機会を設け、業務の進捗だけでなく、コンディションやキャリアに関する悩みなどをヒアリングし、孤立を防ぎます。

④ 公平な人事評価制度の見直しが必要になる

従来の日本の人事評価は、勤務態度やプロセス、残業時間といった「頑張り」を評価する傾向が根強くありました。しかし、働きぶりが見えないワーケーション利用者に対して、こうしたプロセス評価を適用するのは困難です。

ワーケーション利用者とオフィス勤務者の間で評価の基準が異なると、不公平感が生じます。例えば、オフィスで遅くまで残業している従業員が高く評価され、ワーケーション先で効率的に成果を上げている従業員が評価されない、といった事態が起これば、従業員のモチベーションは著しく低下するでしょう。

したがって、ワーケーションを本格的に導入するには、「どこで、どれだけ長く働いたか」ではなく、「何を達成したか」という成果(アウトプット)に基づいて評価する、より客観的で公平な人事評価制度への見直しが不可欠となります。

【対策】

- 目標管理制度(MBOやOKR)の導入: 期初に個々の従業員が達成すべき具体的な目標(Objective)と主要な成果(Key Results)を設定し、その達成度に基づいて評価する仕組みを導入・徹底します。これにより、働く場所に関わらず、貢献度を公平に評価できます。

- 評価基準の明確化と公開: どのような行動や成果が評価されるのか、その基準を全従業員に明確に示し、評価プロセスの透明性を高めます。

- 評価者(管理職)へのトレーニング: 部下の成果を正しく評価するためのスキルや、評価面談でのフィードバック方法について、管理職向けのトレーニングを実施します。無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)に気づき、それを排除する訓練も重要です。

ワーケーション導入を成功させる4つのポイント

ワーケーションは、ただ制度を作ればうまくいくというものではありません。従業員が安心して利用でき、かつ企業にとってもメリットのあるものにするためには、周到な準備と明確なルール作りが不可欠です。ここでは、導入を成功に導くための4つの重要なポイントを解説します。

① 導入の目的を明確にして社内で共有する

ワーケーション制度を導入する前に、まず「なぜ自社はワーケーションを導入するのか」という目的を明確に言語化することが最も重要です。この目的が曖昧なまま制度だけが先行すると、「単なる福利厚生の追加」「一部の従業員が遊ぶための制度」といった誤解を招き、形骸化してしまう恐れがあります。

目的は企業によって様々です。例えば、以下のようなものが考えられます。

- 生産性・創造性の向上: 新しいアイデアやイノベーションの創出を目指す。

- 従業員満足度・エンゲージメントの向上: ワークライフバランスを改善し、離職率を低下させる。

- 人材確保・採用競争力の強化: 多様な働き方を求める優秀な人材を惹きつける。

- 有給休暇取得率の向上: 長期休暇の取得を促進し、従業員の心身の健康を維持する。

- 事業継続計画(BCP)の強化: 勤務場所を分散させ、災害時などのリスクに備える。

これらの目的の中から自社の経営課題やビジョンに合ったものを選び、経営層から現場の従業員まで、全社でその目的意識を共有することが成功の第一歩です。目的が共有されていれば、ワーケーションを利用する従業員も、単に休暇を楽しむだけでなく、「会社の成長に貢献するために、この環境を活かして新しい価値を生み出そう」という当事者意識を持つことができます。また、制度を利用しない従業員も、その意義を理解し、協力的な姿勢を保ちやすくなります。

② 勤怠管理や費用負担などのルールを整備する

目的が明確になったら、次はそれを実現するための具体的なルールを整備します。ルールが曖昧だと、従業員は安心して制度を利用できず、労務管理上のトラブルにも発展しかねません。就業規則の改定や、ワーケーションに特化したガイドラインの策定を行い、以下の項目について明確に規定しましょう。

| 規定すべきルールの項目 | 具体的な内容例 |

|---|---|

| 対象者 | 全従業員、勤続1年以上の従業員、特定の職種など |

| 利用条件 | 上長承認の要否、業務内容の適合性、人事評価など |

| 期間・日数 | 年間〇日まで、1回あたり最長〇週間までなど |

| 申請・承認プロセス | 申請書の提出期限、承認フロー、緊急連絡先の提出など |

| 勤怠管理 | 始業・終業時刻の報告方法、中抜け時間の扱い、休憩時間のルール |

| 費用負担 | 交通費、宿泊費、施設利用料などの負担範囲と上限額、精算方法 |

| 労働災害の適用 | 業務中のケガや事故が労災の対象となるかどうかの基準 |

| 情報セキュリティ | VPN利用義務、公共Wi-Fi利用の禁止、デバイス管理規定など |

特に、勤怠管理と費用負担のルールは、従業員の関心が最も高い部分であり、トラブルになりやすいポイントです。例えば、「移動時間は労働時間とみなさない」「業務と観光の費用は明確に区分し、観光目的の費用は自己負担とする」といった点を具体的に定めておく必要があります。これらのルールを従業員に丁寧に説明し、理解を得ることが、スムーズな制度運用の鍵となります。

③ セキュリティ対策を徹底する

ワーケーションの拡大に伴い、情報セキュリティのリスクは企業が直面する最も深刻な課題の一つです。「オフィスにいる時と同等、あるいはそれ以上のセキュリティレベルをいかにして確保するか」という視点で、多層的な対策を講じる必要があります。

まず、技術的な対策は必須です。

- VPN(仮想プライベートネットワーク)の常時接続: 社外からのアクセスは全てVPNを経由させ、通信を暗号化します。

- デバイスの管理強化: PCやスマートフォンのハードディスク暗号化、多要素認証の導入、OSやソフトウェアを常に最新の状態に保つパッチ管理を徹底します。

- MDM(モバイルデバイス管理)/EMM(エンタープライズモビリティ管理)の導入: 紛失・盗難時に遠隔でデバイスをロックしたり、データを消去したりできる仕組みを整えます。

しかし、最も重要なのは従業員一人ひとりのセキュリティ意識(ヒューマンセキュリティ)です。どんなに高度なシステムを導入しても、従業員の不注意一つで重大なインシデントに繋がる可能性があります。

- 定期的なセキュリティ研修: 公共Wi-Fiの危険性、フィッシング詐欺の手口、ショルダーハッキング対策(覗き見防止フィルターの使用など)といった具体的な脅威と対策を学ぶ研修を実施します。

- 明確なルールの策定と周知: 「公共の場ではPCを放置しない」「機密情報を含む書類は持ち出さない」「不審なメールは開かない」といった基本的なルールを定め、遵守させます。

- インシデント報告体制の確立: セキュリティに関する問題が発生した際に、躊躇なく、迅速に報告できる窓口と手順を整備しておくことが、被害を最小限に食い止めるために不可欠です。

④ 円滑なコミュニケーション方法を確保する

ワーケーション利用者が物理的に離れた場所で働くことによるコミュニケーションの希薄化は、チームの生産性低下や組織の一体感の喪失に繋がります。これを防ぎ、円滑な連携を維持するための仕組み作りが重要です。

まず、コミュニケーションの手段となるツールを標準化し、その使い方を統一することが基本です。

- ビジネスチャット: 迅速な情報共有や相談のために活用。業務連絡用のチャンネルと、雑談や情報交換のためのオープンなチャンネルを使い分けるのが効果的です。

- Web会議システム: 定期的なチームミーティングや1on1ミーティングに活用。できるだけカメラをオンにし、表情を見ながら対話することを推奨します。

- タスク/プロジェクト管理ツール: 「誰が、何を、いつまでにやるのか」を可視化し、進捗状況をリアルタイムで共有します。

ツールを導入するだけでなく、コミュニケーションを活性化させるための「場」と「機会」を意図的に作ることが大切です。

- 定例ミーティングの徹底: 毎日の朝会や週次の定例会など、チーム全員が顔を合わせる機会を必ず設けます。

- 1on1ミーティングの定期実施: 上司と部下が1対1で話す時間を設け、業務の進捗確認だけでなく、部下のコンディションやキャリアの悩みなど、パーソナルな側面にも目を配ります。

- 情報共有の文化醸成: ワーケーションでの気づきや成功体験、失敗談などを、社内SNSやブログで気軽に発信できる雰囲気を作ります。これにより、ワーケーションが個人の体験で終わらず、組織全体の資産となります。

これらの取り組みを通じて、物理的な距離があっても心理的な距離を感じさせない、強いチームワークを維持することが、ワーケーション成功の鍵となります。

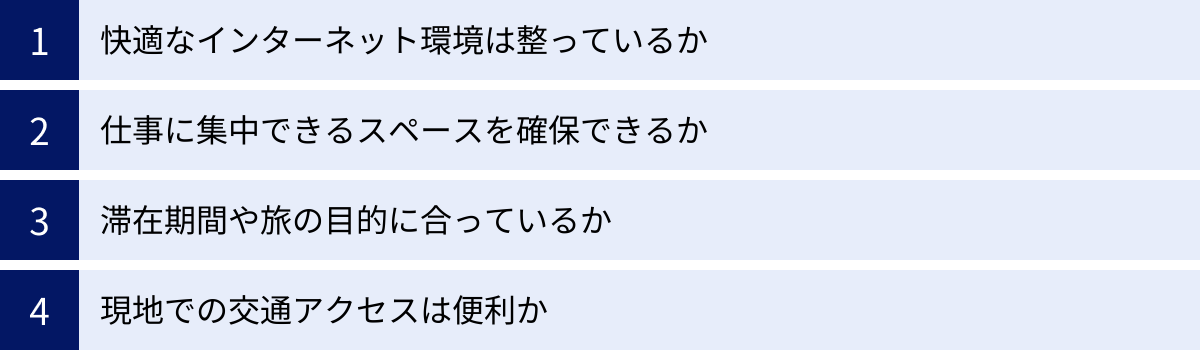

ワーケーションの場所選びで失敗しないためのポイント

ワーケーションの満足度は、滞在する場所の選択に大きく左右されます。「思っていたのと違った…」という事態を避けるため、仕事と休暇の両面から、事前にしっかりとチェックすべきポイントを押さえておきましょう。

快適なインターネット環境は整っているか

ワーケーションにおいて、最も重要かつ生命線となるのが、安定した高速インターネット環境です。これがなければ、仕事になりません。Web会議が途切れたり、大容量のファイルの送受信に時間がかかったりすると、業務効率が著しく低下し、大きなストレスになります。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- Wi-Fiの有無と速度: 宿泊施設の予約サイトで「Wi-Fi完備」と書かれているだけでは不十分です。そのWi-Fiが無料か有料か、客室内の電波状況は良好か、そして最も重要な「速度」はどの程度かを確認しましょう。宿泊者の口コミサイトで「Wi-Fi」「ネット環境」といったキーワードでレビューを検索するのが非常に有効です。「Web会議も問題なかった」「動画がサクサク見られた」といった具体的な記述があれば安心材料になります。不安な場合は、予約前に直接施設に問い合わせてみるのが確実です。

- 有線LANの有無: より安定した接続を求めるなら、有線LAN接続が可能かどうかも確認しておくと良いでしょう。特に、動画編集や設計データのやり取りなど、通信の安定性が重要な職種の場合はチェックしておきたいポイントです。

- バックアップ手段の確保: 万が一、滞在先のインターネット環境が不調だった場合に備え、ポケットWi-Fiをレンタルしていく、あるいはスマートフォンのテザリング機能が使えるプランに加入しておくといったバックアッププランを用意しておくと、精神的な安心感が全く違います。

仕事に集中できるスペースを確保できるか

インターネット環境の次に重要なのが、長時間作業しても身体的な負担が少なく、仕事に集中できる物理的なスペースの確保です。リゾート気分を味わうはずが、劣悪な環境での作業で腰痛になってしまっては本末転倒です。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 客室内のデスクと椅子: 部屋に作業用のデスクと、それに合った高さの椅子があるかは必須の確認項目です。ローテーブルやソファしかない部屋で、床に座ったりベッドの上で作業したりするのは、数時間が限界です。写真で確認するだけでなく、デスクの広さや椅子の種類(背もたれがあるかなど)についても、可能な限り情報を集めましょう。

- 館内の共用スペース: 多くのホテルや旅館では、宿泊者が利用できるビジネスセンターやラウンジ、ワークスペースを用意しています。気分転換に場所を変えて作業したい場合に重宝します。コンセントの数や利用可能時間も確認しておくと良いでしょう。

- 近隣のコワーキングスペースやカフェ: 宿泊先はあくまで休む場所と割り切り、日中の仕事は近隣のコワーキングスペースで行うという選択肢も非常に有効です。特に家族連れの場合、集中できる環境を確保するために重要な選択肢となります。事前に場所と料金(ドロップイン利用の可否)、営業時間を調べておきましょう。

滞在期間や旅の目的に合っているか

どのようなワーケーションにしたいかによって、最適な場所のタイプは異なります。自分の目的と滞在スタイルを考え、それに合った場所を選びましょう。

- 短期集中型(数日〜1週間): 新規プロジェクトの立ち上げや集中作業が目的であれば、仕事に必要な設備がすべて揃っており、アクセスも便利な都市部の高機能なホテルや、静かな環境に特化したリゾート施設が向いています。

- 長期滞在型(1週間以上): 生活の拠点として滞在する場合は、ホテルよりもコストを抑えられるキッチン付きのコンドミニアムやサービスアパートメント、ウィークリーマンションがおすすめです。自炊ができると食費を節約でき、よりその土地での「暮らし」に近い体験ができます。

- リフレッシュ重視型: 仕事の合間に温泉や自然散策、マリンスポーツなどを楽しみたい場合は、温泉地や高原リゾート、海辺の町などが候補になります。仕事環境とリフレッシュ環境のバランスが良い場所を選びましょう。

- 交流・コミュニティ重視型: 他のワーカーや地域の人々との交流を求めるなら、コワーキングスペースや共有スペースが充実したゲストハウスや、自治体が運営するワーケーション施設などが適しています。

現地での交通アクセスは便利か

意外と見落としがちですが、滞在中の移動手段(二次交通)の利便性も快適さを左右する重要な要素です。

- 最寄り駅・空港からのアクセス: まず、目的地までのアクセスが良いかを確認します。大きな荷物を持っての移動は大変なので、駅や空港からの送迎サービスの有無や、バス、タクシーの利用しやすさを調べておきましょう。

- 滞在中の足: 滞在中にスーパーマーケットや飲食店、コワーキングスペース、観光地などへ移動する際の手段を考えておく必要があります。徒歩圏内に必要な施設が揃っているのが理想ですが、そうでない場合は、公共交通機関(バスや電車)の運行本数、レンタカーやカーシェアリング、レンタルサイクルの利用しやすさなどを事前に確認しておきましょう。特に地方では、車がないと移動が極端に不便な場合も多いので注意が必要です。

これらのポイントを事前にしっかりとリサーチし、自分のワークスタイルとライフスタイルに合った場所を選ぶことが、ワーケーションを成功させるための第一歩です。

【国内】ワーケーションにおすすめの地域5選

日本国内には、豊かな自然や独自の文化、そしてワーケーションを積極的に受け入れる体制を整えた魅力的な地域が数多く存在します。ここでは、特におすすめの5つの地域を、その特色とともに紹介します。

① 北海道

雄大な自然と広大な大地が広がる北海道は、ワーケーションのデスティネーションとして絶大な人気を誇ります。特に、夏の涼しい気候は、猛暑の都会から逃れて快適に仕事をするのに最適です。

- 魅力と特色:

どこまでも続く緑の丘や美しい湖沼、世界屈指のパウダースノーなど、四季折々の圧倒的な自然景観が最大の魅力です。また、新鮮な海の幸、山の幸、乳製品など、食の宝庫であることも見逃せません。広々とした環境は、心身を解放し、リラックス効果を高めてくれます。 - エリア例とアクティビティ:

- ニセコ・富良野エリア: 夏はラフティングやトレッキング、冬はスキーやスノーボードと、アウトドアアクティビティが充実。高級コンドミニアムも多く、長期滞在に適しています。

- 道東エリア(釧路・知床など): 釧路湿原や知床の原生林など、手つかずの大自然に触れることができます。カヌーやネイチャーウォッチングを楽しみながら、静かな環境で仕事に集中できます。

- 札幌・函館エリア: 都市機能と自然が程よく融合。仕事に必要な設備が整ったホテルが多く、近隣にはコワーキングスペースも充実しています。仕事終わりには、美味しいグルメや夜景を楽しめます。

- 自治体の取り組み:

多くの市町村がワーケーション推進協議会を設立し、企業や個人向けの体験ツアーや情報発信を積極的に行っています。

② 長野県

首都圏からのアクセスの良さと、日本アルプスに抱かれた豊かな自然環境を両立しているのが長野県の強みです。軽井沢に代表される避暑地としての歴史も長く、洗練されたワーケーション環境が整っています。

- 魅力と特色:

標高が高いため夏は涼しく、冬は上質な雪が楽しめるため、一年を通して快適に過ごせます。山、森、湖、温泉と、多様な自然環境が揃っており、リフレッシュの選択肢が豊富です。移住者も多く、新しいライフスタイルに寛容な文化が根付いています。 - エリア例とアクティビティ:

- 軽井沢町: 洗練されたカフェやレストラン、ショッピング施設が点在。高速Wi-Fiを備えたホテルやコワーキングスペースも多く、快適なワーク環境が魅力です。仕事の合間にはサイクリングや森林浴が楽しめます。

- 白馬村: 北アルプスの絶景を望みながら仕事ができるロケーション。夏は登山やMTB、冬はスキーと、マウンテンリゾートを満喫できます。

- 茅野市・富士見町エリア: 八ヶ岳の麓に広がる高原エリア。トレッキングや自然観察に最適で、静かな環境で創作活動や集中作業を行いたい人に向いています。

- 自治体の取り組み:

「信州リゾートテレワーク」というブランドを掲げ、県全体でワーケーションを推進。コワーキングスペースの整備や、お試し移住施設の提供などに力を入れています。

③ 和歌山県

関西圏からのアクセスが良く、温暖な気候と美しい海岸線、そして世界遺産という強力なコンテンツを持つのが和歌山県です。県を挙げてワーケーション誘致に非常に積極的なことでも知られています。

- 魅力と特色:

太平洋に面した温暖な気候で、一年を通して過ごしやすいのが特徴。日本三古湯の一つである白浜温泉や、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道(熊野古道)」など、歴史と文化、自然が融合したユニークな魅力があります。 - エリア例とアクティビティ:

- 白浜町: 美しい白良浜のビーチと温泉が有名。海が見えるホテルやコワーキングスペースでリゾート気分を味わいながら仕事ができます。マリンスポーツやアドベンチャーワールドも楽しめます。

- 田辺市: 熊野古道への玄関口であり、歴史や精神文化に触れたい人におすすめ。古道を歩くことで心身がリフレッシュされ、新たなインスピレーションを得られるかもしれません。

- 自治体の取り組み:

「WAKAYAMA WORKATION PROJECT」を立ち上げ、全国に先駆けてワーケーションを推進。サテライトオフィスの誘致や、企業向けのトライアルプランの提供など、先進的な取り組みを数多く実施しています。参照:和歌山県 WAKAYAMA WORKATION PROJECT

④ 沖縄県

日本を代表するリゾート地である沖縄県は、ワーケーションの候補地としても圧倒的な人気を誇ります。エメラルドグリーンの海と独自の文化が、非日常感あふれる特別なワーケーション体験を約束してくれます。

- 魅力と特色:

美しい海、サンゴ礁、亜熱帯の自然、そして琉球王国時代から続く独自の文化と歴史が最大の魅力。温暖な気候の中、ゆったりとした「島時間」に身を任せることで、日々のストレスから解放されます。 - エリア例とアクティビティ:

- 恩納村・読谷村エリア: 西海岸に位置する国内有数のリゾートエリア。オーシャンビューのホテルが多く、リッチなワーケーション体験が可能です。ダイビングやシュノーケリングなどマリンアクティビティが充実。

- 那覇市: 都市機能が集積し、空港からのアクセスも良好。コワーキングスペースやIT関連企業も多く、ビジネスの拠点としても機能します。国際通りでのグルメやショッピングも楽しめます。

- 宮古島・石垣島などの離島: より手つかずの自然と静かな環境を求めるなら離島がおすすめ。美しいビーチでリラックスしたり、満点の星空を眺めたりと、究極のリフレッシュが可能です。

- 自治体の取り組み:

「リゾテックおきなわ」を掲げ、リゾート(Resort)とテクノロジー(Technology)を融合させた新たな産業創出を目指しています。IT企業の誘致と連携し、ワーケーションに適した通信環境や施設の整備を進めています。参照:リゾテックおきなわ

⑤ 静岡県

首都圏からも中京圏からも新幹線で容易にアクセスでき、富士山、温泉、海という日本の魅力を凝縮したような多様性を持つのが静岡県です。週末だけ、あるいは数日だけといった短い期間のワーケーションにも適しています。

- 魅力と特色:

日本一の山・富士山の雄大な景色、全国有数の湧出量を誇る伊豆・熱海の温泉、そして駿河湾の新鮮な海の幸と、多彩な魅力に溢れています。エリアによって全く異なる表情を見せるのも特徴です。 - エリア例とアクティビティ:

- 伊豆半島(熱海市、伊東市、下田市など): 温泉と海の幸が楽しめる日本有数の観光地。温泉旅館でのんびり仕事をする「湯治ワーケーション」が人気です。都心からのアクセスも良く、手軽に非日常を味わえます。

- 浜松市・浜名湖エリア: 浜名湖でのウォータースポーツやサイクリングが楽しめます。製造業が盛んな土地柄、ビジネス関連の施設も充実しています。

- 富士宮市・御殿場市エリア: 富士山の麓で、その雄大な姿を間近に感じながら仕事ができます。キャンプ場やグランピング施設でのワーケーションも人気です。

- 自治体の取り組み:

各市町が連携し、それぞれの地域の特色を活かしたワーケーションプランを造成。特に伊豆半島では、官民一体となった誘致活動が活発に行われています。

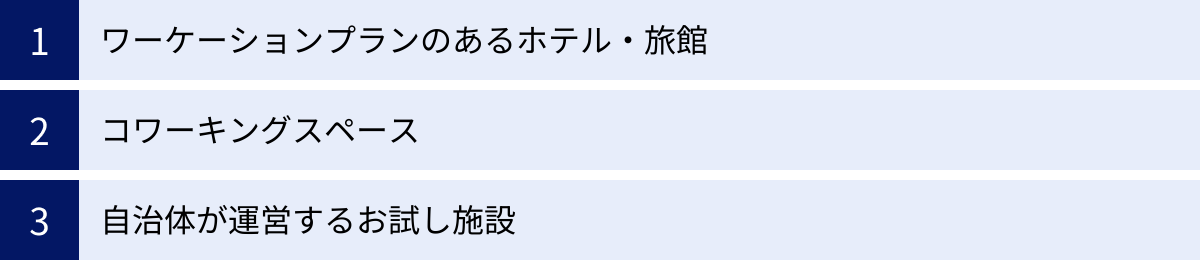

ワーケーションに便利な施設やサービス

ワーケーションを快適に実施するためには、目的に合った施設やサービスを賢く利用することが重要です。ここでは、代表的な3つの選択肢を紹介します。

ワーケーションプランのあるホテル・旅館

近年、多くのホテルや旅館が、ワーケーション利用者をターゲットとした専用の宿泊プランを提供しています。これらのプランは、通常の宿泊プランにはない、仕事をする上での利便性を高めるための特典や設備が用意されているのが特徴です。

- 主な特徴:

- 快適なワーク環境: 高速Wi-Fiはもちろん、人間工学に基づいたワークチェア、広いデスク、モニター、電源タップ、Web会議用のリングライトなどを客室に完備している場合があります。

- 連泊割引: 長期滞在者向けに、通常の宿泊料金よりも割安な料金設定になっています。

- 館内施設の利用特典: 仕事の合間のリフレッシュに役立つ、温泉や大浴場、フィットネスジム、プールなどの利用が無料または割引になる特典が付いていることがあります。

- アーリーチェックイン・レイトチェックアウト: Web会議の時間に合わせて、通常よりも早くチェックインしたり、遅くチェックアウトしたりできるサービスです。

- 共用ワークスペース: 客室以外にも、宿泊者専用のワークラウンジや個室ブースが用意されている施設もあります。

これらのプランを利用することで、仕事環境を探す手間を省き、到着後すぐに快適な環境で業務を開始できるのが最大のメリットです。予約サイトで「ワーケーション」「長期滞在」といったキーワードで検索したり、各ホテルの公式サイトで専用プランを探したりしてみましょう。

コワーキングスペース

宿泊先はリラックスするための場所と割り切り、仕事は集中できる専門の施設で行いたいという場合に最適なのがコワーキングスペースです。宿泊施設が併設されている場合もありますが、多くは独立した施設として運営されています。

- 主な特徴:

- 充実したビジネス環境: 高速で安定したインターネット回線、複数の電源、フリードリンク、複合機(プリンター・スキャナー)、貸出モニター、会議室など、オフィスと同等かそれ以上の設備が整っています。

- 多様な利用プラン: 1時間や1日単位で利用できる「ドロップイン(一時利用)」から、月額会員制まで、利用頻度に合わせた柔軟なプランが用意されています。

- コミュニティ機能: コワーキングスペースの魅力は、設備だけではありません。そこに集まる様々な業種・職種のワーカーや地域住民との交流が生まれる可能性があります。イベントや交流会が開催されることも多く、新たなビジネスチャンスや人脈形成の場にもなり得ます。

- 集中とリラックスの切り替え: 「コワーキングスペースにいる間は仕事モード、外に出たら休暇モード」というように、物理的に場所を分けることで、オンオフの切り替えがしやすくなります。

全国の主要都市や観光地には、特色あるコワーキングスペースが増えています。事前にウェブサイトで設備や料金、雰囲などを確認し、自分のワークスタイルに合った場所を見つけておくと、ワーケーションの質が大きく向上します。

自治体が運営するお試し施設

地方創生や関係人口の創出を目的として、各地方自治体がワーケーション希望者向けに運営している施設も増えています。これらの施設は、民間企業が運営する施設とは異なる特徴やメリットがあります。

- 主な特徴:

- 低廉な料金: 公的な事業として運営されているため、利用料金が無料、または非常に安価に設定されていることが多いです。これは、ワーケーションの費用を抑えたい利用者にとって大きな魅力です。

- 地域の情報拠点: 施設のスタッフが地域のコンシェルジュ的な役割を担っており、地元の情報(飲食店、観光スポット、イベントなど)を教えてくれたり、地域住民との交流を繋いでくれたりすることがあります。

- 移住体験の場: もともとは「お試し移住」を目的とした施設であることも多く、その地域での暮らしをリアルに体験できるように作られています。本格的な地方移住や二拠点生活を検討している人にとっては、その第一歩として最適です。

- 多様な施設形態: 廃校になった小学校をリノベーションした施設、古民家を改装した施設、公営の宿泊施設に併設されたワークスペースなど、その地域ならではのユニークな施設が多いのも特徴です。

これらの施設は、各自治体のウェブサイトや、ワーケーション関連のポータルサイトで情報を探すことができます。「〇〇県 ワーケーション 施設」といったキーワードで検索してみましょう。ただし、利用には事前登録や審査が必要な場合もあるため、早めに情報を確認し、手続きを進めることをお勧めします。

ワーケーションで活用できる補助金・助成金

ワーケーションにかかる費用は、個人にとっても企業にとっても決して小さくない負担です。しかし、国や地方自治体が提供する補助金・助成金制度をうまく活用することで、その負担を軽減できる場合があります。ここでは、どのような支援策があるのかを解説します。

国が実施している支援策

国(主に観光庁や総務省、内閣府など)が実施している支援策は、ワーケーションを行う個人や企業に直接給付されるものは少なく、主にワーケーションを受け入れる環境を整備する地方自治体や民間事業者(宿泊施設など)を対象としたものが中心です。

- 主な支援内容の例:

- 新たな体験コンテンツの造成支援: 地方自治体やDMO(観光地域づくり法人)が、ワーケーション客向けに地域の魅力を活かした特別な体験プログラムを開発する際の経費を補助します。

- ワーケーション施設の整備支援: 宿泊施設や民間事業者が、施設内にコワーキングスペースを新設したり、客室の通信環境を高速化したりする際の改修費用の一部を補助します。

- サテライトオフィス開設支援: 企業が地方にサテライトオフィスやシェアオフィスを設置する際の経費を支援する制度です(地方創生テレワーク交付金など)。

これらの国の支援策は、間接的にワーケーション利用者の利便性向上や滞在環境の充実に繋がっています。利用者が増え、より快適なワーケーションができる場所が増えている背景には、こうした国の後押しがあるのです。直接的な補助ではありませんが、こうした国の動きを把握しておくことも、ワーケーションのトレンドを理解する上で役立ちます。(参照:観光庁「新たな旅のスタイル」ワーケーション&ブレジャー)

各自治体が実施している支援策

一方で、ワーケーションを行う個人や企業が直接利用できる補助金・助成金は、各地方自治体が独自に設けているケースが多くあります。これらの制度は、地域への人の流れを創出し、関係人口の増加や地域経済の活性化を目的としています。

制度の内容は自治体によって千差万別ですが、主に以下のような支援が行われています。

| 支援の種類 | 内容例 |

|---|---|

| 交通費補助 | 居住地から滞在先までの往復交通費(飛行機、新幹線など)の一部を補助。上限額あり。 |

| 宿泊費補助 | 提携宿泊施設に宿泊した場合の宿泊費を割引、または一定額を補助。 |

| 施設利用料補助 | コワーキングスペースやシェアオフィスの利用料の一部または全額を補助。 |

| レンタカー代補助 | 滞在中の移動手段としてレンタカーを利用した場合の費用の一部を補助。 |

| 体験活動費補助 | 地域が提供する特定の体験プログラムに参加した場合の費用を補助。 |

【注意点と探し方】

これらの補助金・助成金を利用するには、いくつかの注意点があります。

- 条件の確認: 「〇泊以上の滞在が必須」「アンケートへの回答や成果報告が必要」「SNSでの情報発信が条件」など、自治体ごとに様々な利用条件が定められています。申請前に必ず詳細な要件を確認しましょう。

- 予算と期間: 多くの制度は年度ごとの予算で運営されており、予算上限に達し次第、受付を終了します。また、募集期間が限られている場合も多いです。

- 事前の申請: 滞在後ではなく、事前の申請が必要なケースがほとんどです。計画段階でリサーチと申請を済ませておく必要があります。

これらの情報を探すには、「〇〇県(市町村名) ワーケーション 補助金」「地域名 助成金 テレワーク」といったキーワードでインターネット検索するのが最も効率的です。興味のある地域の自治体公式サイトを直接チェックするのも良いでしょう。最新の正確な情報を得るためには、必ず自治体の公式サイト(一次情報)を確認することが不可欠です。

これだけは押さえたい!ワーケーションの持ち物リスト

ワーケーションは、仕事と旅行の両方の側面を持つため、持ち物もそれに合わせた準備が必要です。「あれを忘れた!」と現地で慌てないために、必須の持ち物をリストアップしました。

仕事で使う道具

これらはワーケーションの「ワーク」を支える生命線です。一つでも忘れると仕事に支障をきたす可能性があるため、出発前に必ず確認しましょう。

ノートパソコン・タブレット

言わずと知れた最重要アイテムです。普段使っているものをそのまま持っていきましょう。軽量でバッテリー駆動時間が長いモデルだと、場所を選ばず作業しやすくなります。

充電器・モバイルバッテリー

PCやスマートフォンの充電器は絶対に忘れてはいけません。特に、複数のデバイスを持ち歩く場合は、USBポートが複数ある急速充電器が便利です。また、コンセントが近くにない場所で作業したり、移動中に充電したりするために、大容量のモバイルバッテリーが一つあると非常に心強いです。

ポケットWi-Fi

滞在先のインターネット環境が不安定だったり、移動中に作業が必要になったりした場合の「保険」として、ポケットWi-Fiは非常に頼りになる存在です。レンタルサービスを利用するか、自身のスマートフォンでテザリングが使えるようにしておくなど、何らかのバックアップ通信手段を確保しておくことを強くお勧めします。

イヤホン・ヘッドセット

Web会議への参加や、周囲の音を遮断して集中したい時に必須のアイテムです。特に、マイク付きのノイズキャンセリング機能があるヘッドセットは、騒がしい場所でもクリアな音声で会話ができ、相手に不快感を与えずに済むため、ワーケーションの質を大きく向上させてくれます。

旅行や滞在で使うもの

ワーケーションの「バケーション」部分を快適に過ごすためのアイテムです。滞在日数や現地の気候、予定しているアクティビティに合わせて調整しましょう。

着替え・洗面用具

滞在日数+1日分程度の着替えを用意しておくと安心です。Web会議で画面に映る可能性があるため、Tシャツだけでなく、襟付きのシャツなどを1枚持っていくと、いざという時に便利です。長期滞在の場合は、宿泊先にコインランドリーがあるかを確認し、洗濯することも考慮に入れましょう。

常備薬

環境の変化で体調を崩すことも考えられます。普段から飲み慣れている風邪薬、胃腸薬、頭痛薬、絆創膏などは、小さなポーチにまとめて持っていくと安心です。

観光用の服や靴

仕事をする時のリラックスした服装とは別に、観光やアクティビティを楽しむための服や靴を用意しましょう。レストランでのディナーを予定しているなら少しフォーマルな服を、トレッキングに行くなら動きやすい服装とスニーカーを、というようにTPOに合わせて準備することで、休暇をより一層楽しむことができます。

まとめ

ワーケーションは、単に「旅先で仕事をする」という目新しい働き方にとどまりません。それは、仕事(ワーク)と人生(ライフ)の関係性を見つめ直し、自分らしい生き方をデザインするための、新しい選択肢です。

この記事では、ワーケーションの基本的な定義から、そのメリット・デメリット、導入を成功させるための具体的なポイントまで、多角的に解説してきました。

従業員にとっては、心身のリフレッシュを通じてストレスを軽減し、新しい環境での刺激によって創造性や生産性を高めることができます。また、長期休暇を取得しやすくなることで、家族との時間や自己成長の機会を増やすことにも繋がります。

企業にとっては、従業員満足度の向上が離職率の低下とエンゲージメント向上に結びつき、先進的な働き方を導入することで企業イメージが向上し、採用競争力も高まります。さらに、組織の硬直化を防ぎ、イノベーションが生まれやすい土壌を育む効果も期待できます。

しかし、その成功は、周到な準備なくしてはあり得ません。企業側は、導入目的の明確化、公平で透明性の高いルールの整備、そして堅牢なセキュリティ対策と円滑なコミュニケーションの確保が不可欠です。従業員側も、仕事とプライベートを両立させる自己管理能力、そして仕事に集中できる環境を自ら確保するという主体的な姿勢が求められます。

ワーケーションは、これからの時代の働き方を象徴するキーワードの一つです。この記事が、あなたやあなたの組織にとって、ワーケーションという新たな可能性の扉を開く一助となれば幸いです。まずは短期の滞在から、あるいは近場の場所から、自分に合ったワーケーションの形を探してみてはいかがでしょうか。そこにはきっと、日常のオフィスや自宅では得られない、新しい発見と豊かな体験が待っているはずです。