「旅行に行きたいけれど、身体的な理由や年齢のせいで諦めている」「小さな子どもがいるから、周囲に迷惑をかけるのが心配で遠出は難しい」。このように、様々な事情で旅行をためらっている方は少なくありません。誰もが気兼ねなく、心から旅を楽しめる社会の実現を目指す考え方、それが「ユニバーサルツーリズム」です。

この記事では、ユニバーサルツーリズムの基本的な意味から、現代社会でなぜ必要とされているのか、そして推進していく上での課題やメリットについて、網羅的に解説します。さらに、航空会社や鉄道会社、テーマパークなどの先進的な取り組み事例、国が進める施策についても詳しくご紹介します。

この記事を読めば、ユニバーサルツーリズムが特別な誰かのためのものではなく、私たち一人ひとりに関わる重要な概念であることが理解できるでしょう。旅行を計画している方はもちろん、観光業に携わる方、そしてより良い社会のあり方を考えるすべての方にとって、新たな視点を提供する内容となっています。

目次

ユニバーサルツーリズムとは

近年、観光業界や地域社会で注目を集める「ユニバーサルツーリズム」。この言葉には、どのような意味が込められているのでしょうか。ここでは、その基本的な概念と、よく似た言葉である「バリアフリーツーリズム」との違いを明確にしながら、その本質に迫ります。

ユニバーサルツーリズムの基本的な意味

ユニバーサルツーリズムとは、年齢、性別、国籍、文化、障がいの有無などに関わらず、すべての人が気兼ねなく快適に旅行を楽しみ、交流できる社会を目指す考え方です。この概念の根底には、「ユニバーサルデザイン」の思想があります。ユニバーサルデザインとは、製品、建築、環境、サービスなどを、できるだけ多くの人々が特別な改造や調整なしで利用できるように設計することを指します。

この考え方を観光(ツーリズム)の分野に応用したのが、ユニバーサルツーリズムです。具体的には、以下のような多様な背景を持つ人々を対象としています。

- 高齢の方

- 身体に障がいのある方(車椅子利用者、視覚障がい者、聴覚障がい者など)

- 知的障がいや精神障がいのある方

- 内部障がいや難病のある方

- 妊娠中の方

- 乳幼児や小さなお子様連れの家族

- 日本語に不慣れな外国人観光客

- 食事に制限(アレルギー、宗教上の理由など)がある方

- 一時的に怪我をしている方

ユニバーサルツーリズムが目指すのは、単に物理的な障壁を取り除くことだけではありません。もちろん、スロープの設置や多機能トイレの整備といった「ハード面」の充実は不可欠です。しかし、それと同時に、従業員の適切なサポートや多言語対応、分かりやすい情報提供といった「ソフト面」、そして社会全体の理解や配慮といった「心のバリアフリー」の実現が極めて重要視されます。

例えば、車椅子利用者が旅行を計画する際、移動手段や宿泊施設の物理的なバリアがないことは大前提です。しかし、それだけでは不十分です。事前にウェブサイトで客室の入口の幅や段差の有無、浴室の設備などを写真付きで詳細に確認できる「情報面のバリアフリー」。そして、現地でスタッフが自然な形で手助けを申し出てくれたり、周囲の旅行者が温かく見守ってくれたりする「心理的なバリアフリー」。これらすべてが揃って初めて、その人は心から旅行を楽しむことができます。

ユニバーサルツーリズムは、特定の人々を「特別な支援が必要な対象」として区別するのではなく、すべての人が持つ多様な個性や特性の一つとして捉え、誰もが同じようにサービスを享受できる環境を創造することを目指しています。この包括的なアプローチこそが、ユニバーサルツーリズムの最も重要な特徴と言えるでしょう。

バリアフリーツーリズムとの違い

ユニバーサルツーリズムとしばしば混同される言葉に「バリアフリーツーリズム」があります。両者は密接に関連していますが、その焦点と目指す範囲には明確な違いがあります。

バリアフリーツーリズムは、主に高齢者や障がい者が直面する物理的・制度的な障壁(バリア)を取り除く(フリーにする)ことに主眼を置いた考え方です。その名の通り、「バリアの除去」が中心的なテーマとなります。

具体的には、

- 段差をなくすためのスロープ設置

- 車椅子対応のエレベーターやトイレの整備

- 点字ブロックの敷設

- 障がい者用駐車スペースの確保

などが、バリアフリーツーリズムにおける代表的な取り組みです。これは、特定の課題を抱える人々が、他の人々と同等に旅行に参加できるよう、マイナスをゼロの状態に引き上げるためのアプローチと捉えることができます。

一方、ユニバーサルツーリズムは、バリアフリーツーリズムの概念を内包しつつ、さらに広い視野で観光のあり方を捉え直します。障壁を取り除くだけでなく、初めから誰もが使いやすいようにデザイン(ユニバーサルデザイン)するという発想が根底にあります。対象者も高齢者や障がい者に限定されません。前述の通り、子ども連れの家族、外国人、アレルギーを持つ人など、あらゆる人々が含まれます。

ユニバーサルツーリズムでは、物理的なバリアフリー化に加えて、以下のような多様なニーズへの対応が求められます。

- 情報・コミュニケーションのバリア解消: 多言語対応の案内表示、ウェブサイトの音声読み上げ機能、ピクトグラム(絵文字)の活用、手話や筆談でのコミュニケーションサポート

- 文化・宗教的配慮: 礼拝スペースの設置、ハラール食やベジタリアンメニューの提供

- 心理的バリアの解消: 従業員への多様性に関する研修、周囲の旅行者への啓発活動を通じた「心のバリアフリー」の醸成

両者の違いをより分かりやすく理解するために、以下の表にまとめました。

| 項目 | バリアフリーツーリズム | ユニバーサルツーリズム |

|---|---|---|

| 主な対象者 | 高齢者、障がい者など、特定の支援を必要とする人々 | すべての人(年齢、国籍、障がいの有無などを問わない) |

| 基本的な考え方 | 既存の障壁(バリア)を後から取り除く(マイナスをゼロへ) | 初めから誰もが利用しやすいように設計する(プラスの発想) |

| 主な焦点 | 物理的・制度的な障壁の除去 | 物理的、情報的、文化的、心理的など、あらゆる障壁の解消 |

| 具体例 | スロープの設置、手すりの取り付け、障がい者用トイレの整備 | 上記に加え、多言語対応、アレルギー対応食、授乳室、心のバリアフリー教育など |

このように、バリアフリーツーリズムが「特定の課題に対応するための対策」であるのに対し、ユニバーサルツーリズムは「誰もが快適に過ごせる社会を創造するための普遍的な設計思想」であると言えます。バリアフリー化はユニバーサルツーリズムを実現するための重要な手段の一つですが、ゴールではありません。最終的な目標は、誰もが特別な存在として扱われることなく、ごく当たり前に旅行を楽しめる環境を社会全体で築き上げていくことにあるのです。

ユニバーサルツーリズムが必要とされる背景

なぜ今、ユニバーサルツーリズムの推進が社会的な急務として叫ばれているのでしょうか。その背景には、旅行をめぐる個人の意識と、日本が直面する大きな社会構造の変化が深く関わっています。ここでは、旅行をためらう人々の現状と、急速な高齢化という2つの側面から、その必要性を掘り下げていきます。

旅行をためらう人が多くいる現状

多くの人にとって、旅行は生活に彩りを与え、心身をリフレッシュさせる貴重な機会です。しかし、その一方で、様々な理由から「行きたいけれど行けない」と感じ、旅行を断念している人々が数多く存在します。

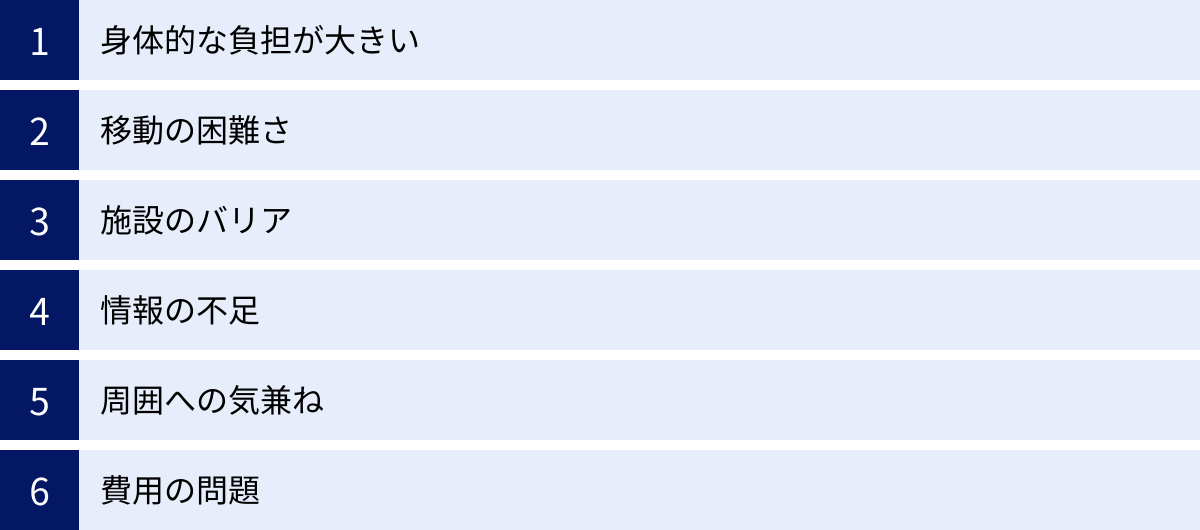

観光庁が実施した調査によると、障がいのある人が旅行や観光に行きづらいと感じる理由として、以下のような点が挙げられています。

- 身体的な負担が大きい: 長時間の移動や歩行、階段の上り下りなど、体力的な不安が大きな障壁となっています。

- 移動の困難さ: 公共交通機関の乗り降りがしにくい、乗り換えが複雑、目的地までの二次交通(バスやタクシー)が確保しづらいといった問題があります。

- 施設のバリア: 宿泊施設や観光施設、飲食店などに段差があったり、車椅子で利用できるトイレがなかったりすることへの懸念です。

- 情報の不足: 事前に現地のバリアフリー情報を正確に把握することが困難なケースが多く、安心して計画を立てられません。「行ってみたら想像と違った」という事態を恐れ、二の足を踏んでしまうのです。

- 周囲への気兼ね: 「周りの人に迷惑をかけてしまうのではないか」「手伝ってもらうのが申し訳ない」といった心理的な負担も、旅行をためらわせる大きな要因です。これは、障がいのある方本人だけでなく、介助する家族も同様に感じることがあります。

- 費用の問題: バリアフリー対応の客室や福祉タクシーは料金が割高になる傾向があり、経済的な負担が増すことも課題です。

(参照:観光庁 誰もが旅を楽しめる日本を目指して)

これらの課題は、障がいのある方だけに限りません。例えば、ベビーカーを押す子育て世代は、階段や狭い通路、混雑した場所での移動に困難を感じます。授乳やおむつ替えのスペースが確保できるかどうかも、外出先を決める上で重要な要素です。また、日本語が分からない外国人観光客にとっては、言語の壁が大きなストレスとなり、行動範囲を狭める原因にもなります。

このように、「旅行をしたい」という潜在的な意欲やニーズは存在するものの、社会の側の受け入れ環境が不十分であるために、多くの人々がその機会を奪われているのが現状です。これは、個人の楽しみが制限されるだけでなく、交流や社会参加の機会を失うことにもつながり、社会全体にとっての大きな損失と言えます。

ユニバーサルツーリズムは、こうした人々が抱える具体的な不安や困難に一つひとつ向き合い、それらを解消していくためのアプローチです。誰もが「自分も旅行に行けるんだ」と自信を持ち、安心して一歩を踏み出せる環境を整えること。それが、ユニバーサルツーリズムが求められる根源的な理由なのです。

高齢化の進展による旅行ニーズの多様化

ユニバーサルツーリズムの重要性を語る上で、日本の急速な高齢化は避けて通れないテーマです。総務省統計局のデータによると、日本の総人口に占める65歳以上の人口の割合(高齢化率)は年々上昇を続けており、この傾向は今後も続くと予測されています。

(参照:総務省統計局 人口推計)

この「高齢者人口の増加」は、旅行市場に2つの大きな変化をもたらしています。

一つ目は、旅行市場における高齢者の存在感が圧倒的に増していることです。時間的・経済的に余裕のあるアクティブシニア層は、旅行への意欲が非常に高く、観光産業にとって極めて重要な顧客層となっています。彼らは平日の旅行や長期滞在も可能であり、地域の経済活性化に大きく貢献するポテンシャルを秘めています。

二つ目は、高齢者の旅行ニーズがますます多様化・複雑化していることです。「高齢者」と一括りにすることはできません。70代でも元気に海外旅行を楽しむ人もいれば、60代でも持病や体力的な不安から近場の温泉旅行を好む人もいます。加齢に伴い、身体機能には個人差が大きくなります。

- 体力への配慮: 長距離の移動や歩き回る観光は避けたい。ゆったりとしたスケジュールで、休憩を挟みながら楽しみたい。

- 健康・安全への配慮: 持病があっても安心して旅行できる環境が欲しい。食事制限(減塩食など)に対応してほしい。緊急時の医療体制が気になる。

- 同行者の多様化: 夫婦二人旅だけでなく、友人同士、あるいは子や孫との三世代旅行など、旅のスタイルは様々です。三世代旅行では、高齢者のニーズと同時に、小さな子どものニーズにも応える必要があります。

- 目的の多様化: 単なる名所旧跡巡りだけでなく、趣味(写真、登山、美術鑑賞など)や学び(歴史、文化)、健康増進(温泉、ウェルネス)といった、よりテーマ性の高い旅行への関心が高まっています。

これらの多様で複雑なニーズに応えるためには、従来の画一的な旅行商品やサービスでは限界があります。例えば、「階段が多いけれど景色は最高」という観光地は、体力のある若者には魅力的でも、足腰に不安のある高齢者には選択肢にすらなりません。しかし、そこに緩やかなスロープや休憩できるベンチ、あるいは頂上まで行ける小型の乗り物があれば、その絶景をより多くの人が楽しめるようになります。

高齢化の進展は、これまで「当たり前」とされてきた旅行のスタイルを見直し、より多くの人が快適に過ごせる環境づくりを社会全体に迫っています。 ユニバーサルツーリズムの考え方を取り入れ、施設やサービスの柔軟性を高めることは、もはや特別な対応ではなく、未来の巨大な市場に対応するための必須の経営戦略となっているのです。旅行を諦めていた高齢者層を新たな顧客として取り込むことは、人口減少社会に直面する日本の観光産業にとって、持続的な成長の鍵を握っていると言えるでしょう。

ユニバーサルツーリズムが抱える2つの課題

「誰もが楽しめる旅行」という理想を掲げるユニバーサルツーリズムですが、その実現への道のりは平坦ではありません。多くの課題が山積しており、それらは大きく「ハード面(施設・設備)」と「ソフト面(サービス・情報)」の2つに分類できます。ここでは、それぞれの課題を具体的に掘り下げていきます。

① ハード面(施設・設備)の課題

ハード面とは、建物や交通機関、道路といった物理的なインフラに関する課題です。目に見える障壁であり、改修には多額の費用と時間がかかるため、一朝一夕には解決が難しいのが特徴です。

宿泊施設のバリアフリー対応の遅れ

旅行の拠点となる宿泊施設は、ユニバーサルツーリズムの要です。しかし、日本の多くのホテルや旅館では、バリアフリー対応が十分に進んでいるとは言えない状況があります。

最大の課題は、バリアフリー対応客室(ユニバーサルルーム)の絶対数が不足していることです。特に、人気の観光地や週末、連休などは予約が殺到し、希望の日に宿泊できないケースが後を絶ちません。また、全客室数に占めるバリアフリー客室の割合は依然として低く、選択肢が極端に限られてしまうのが現状です。

さらに、「バリアフリー対応」と謳われていても、そのレベルには大きなばらつきがあります。例えば、

- ホテルの入口やレストランはバリアフリーなのに、客室の入口やバスルームに数センチの段差が残っている。

- トイレに手すりは付いているが、車椅子で回転するにはスペースが狭すぎる。

- ベッドが高すぎて、車椅子からの移乗が困難。

- 大浴場に行きたくても、脱衣所や浴場内に階段や段差がある。

といった問題が散見されます。これらは、車椅子利用者や足腰の弱い高齢者にとっては、利用そのものを諦めざるを得ない致命的な障壁となり得ます。

2018年に改正された「バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)」では、新築・増改築する客室数50室以上のホテル等に対し、車椅子使用者が円滑に利用できる客室(バリアフリー客室)を総客室数の1%以上設置することが義務付けられました。しかし、この基準はあくまで新築・増改築が対象であり、膨大な数の既存施設には適用されません。 歴史のある旅館や小規模な宿泊施設では、構造的な問題や改修費用の捻出が困難であることから、対応が遅々として進まないケースも少なくないのです。

公共交通機関の利用しにくさ

目的地まで、あるいは観光地内での移動を支える公共交通機関も、多くの課題を抱えています。

都市部の主要な駅では、エレベーターやエスカレーター、多機能トイレの設置が進んできましたが、地方のローカル線や小規模な駅では、いまだに階段しか移動手段がない場所も珍しくありません。 また、駅員が常駐していない無人駅も多く、乗り降りの際に介助を頼むことすらできない場合があります。

もう一つの大きな問題が、ホームと車両の間の隙間や段差です。特に車椅子利用者やベビーカー利用者にとって、この数センチから十数センチの隙間・段差は、自力での乗り降りを阻む大きな壁となります。駅員にスロープ板の設置を依頼する必要がありますが、混雑時や乗り換え時間が短い場合には、精神的な負担を感じる人も少なくありません。

バスにおいても課題は山積しています。ノンステップバスの導入は進んでいますが、すべての路線で運行されているわけではありません。バス停によっては歩道が狭く、車椅子で待機するスペースがなかったり、バス停自体に傾斜があったりする場所もあります。観光地を巡る周遊バスやコミュニティバスは、小型車両が多いため車椅子に対応していないケースも多く、旅行先での「足」の確保が困難になっています。

これらの物理的な障壁は、旅行の行動範囲を著しく制限し、「行ける場所」ではなく「行きたい場所」への旅を困難にしています。

観光地の物理的な障壁

歴史的な街並みや自然豊かな景勝地は、多くの観光客を惹きつけますが、その魅力が逆にバリアフリー化を阻む要因となることがあります。

例えば、城や寺社仏閣といった歴史的建造物の多くは、急な石段や狭い廊下、高い敷居など、建設当時のままの姿を残しています。これらは文化財としての価値を維持するために、安易な改修が許されません。文化財保護とバリアフリー化の両立は非常にデリケートな問題であり、解決策を見出すのが難しいのが現状です。

また、自然公園や海岸、山岳地帯などの観光地では、未舗装の砂利道や急な坂道、ぬかるんだ遊歩道などが移動を困難にします。車椅子やベビーカーはもちろん、足腰の弱い高齢者にとっても散策を楽しむことは容易ではありません。展望台からの絶景を楽しみたくても、そこへ至る道が険しくては意味がありません。

このように、ハード面の課題は、単に施設を改修すれば解決するという単純な話ではなく、費用、法律、文化財保護といった様々な制約が複雑に絡み合っているのです。

② ソフト面(サービス・情報)の課題

ハード面の整備と並行して、あるいはそれ以上に重要となるのが、目に見えない「ソフト面」の課題です。人的サービスや情報提供、そして人々の意識に関わる問題であり、ハード面の不備を補う力も持っています。

事前の情報収集が難しい

旅行を計画する上で、正確で詳細な情報は生命線です。特に何らかの配慮を必要とする人々にとっては、その重要性は計り知れません。しかし、現状では、当事者が必要とするレベルのバリアフリー情報を、事前に網羅的かつ容易に入手することは非常に困難です。

多くの観光施設や宿泊施設の公式ウェブサイトには、「バリアフリー対応」という一言や車椅子のマークが掲載されているだけ、というケースが少なくありません。しかし、当事者が本当に知りたいのは、以下のような具体的な情報です。

- 宿泊施設: 客室のドアの幅、ベッドの高さ、バスルームの入口の段差の有無と高さ、トイレや浴槽の手すりの位置と形状、貸し出し可能な備品(シャワーキャリー、バスボードなど)の詳細

- 交通機関: 利用したい駅のエレベーターの場所と稼働時間、ホームと車両の隙間のセンチメートル、乗り換えに必要な時間

- 観光施設: 敷地内の通路の材質(舗装、砂利など)と勾配、車椅子で利用できるトイレの場所と内部の広さ、飲食店のテーブルの高さ

これらの「かゆいところに手が届く」情報が不足しているため、利用者は電話で一つひとつ問い合わせる手間を強いられます。 しかし、電話口の担当者が必ずしも専門知識を持っているとは限らず、曖昧な回答しか得られないこともあります。結果として、「行ってみないと分からない」という不安を抱えたまま旅行に出かけるか、あるいは旅行自体を諦めてしまうのです。

最近では、個人のブログやSNSでの口コミ情報も増えていますが、情報が断片的であったり、個人の主観に左右されたりするため、客観的な判断材料としては不十分な面もあります。

受け入れ体制や専門知識を持つ人材の不足

どれだけ立派なハード設備が整っていても、それを使う「人」の対応が伴わなければ、ユニバーサルツーリズムは成り立ちません。しかし、観光産業の現場では、多様なニーズを持つ顧客に対応できる専門知識やスキルを持った人材が不足しているのが実情です。

例えば、

- 視覚障がいのあるお客様をどのように案内すれば安心してもらえるか。

- 聴覚障がいのあるお客様と、どのように円滑にコミュニケーションを取るか(筆談、簡単な手話など)。

- 発達障がいのある子どもがパニックを起こしてしまった時、どのように対応すればよいか。

- アレルギーを持つお客様に対して、どの成分が含まれているかを正確に説明できるか。

といった具体的な場面で、適切な対応ができずに戸惑ってしまう従業員は少なくありません。これは、個々の従業員の意識の問題というよりも、企業や組織として、体系的な研修やマニュアル整備が追いついていないことが大きな原因です。

さらに根深いのが、「心のバリア」の問題です。障がいのある人に対して、「どう接していいか分からない」「手伝いを申し出ても、かえって迷惑かもしれない」といった過剰な遠慮や、「特別な対応はできない」という無意識の拒絶が、見えない壁となって当事者を傷つけ、旅行を楽しむ意欲を削いでしまうことがあります。

「おもてなし」の精神は、すべての客を画一的に扱うことではなく、一人ひとりの異なる状況やニーズを理解し、寄り添うことから始まります。 この「心のバリアフリー」を社会全体、特に観光に携わるすべての人々に浸透させていくことが、ユニバーサルツーリズム実現のための最も重要かつ困難な課題と言えるでしょう。

ユニバーサルツーリズムを推進するメリット

ユニバーサルツーリズムの推進は、困難な課題を乗り越えてでも取り組むべき価値のあるものです。そのメリットは、旅行者個人にとどまらず、サービスを提供する事業者や地域社会全体に及びます。ここでは、それぞれの立場から得られる恩恵について詳しく見ていきましょう。

旅行者が得られるメリット

まず、ユニバーサルツーリズムの恩恵を直接受けるのは、これまで旅行に困難を感じていた人々です。彼らにとって、そのメリットは計り知れません。

最大のメリットは、安心して旅行を計画し、心から楽しむことができるようになることです。事前にウェブサイトなどで詳細かつ正確なバリアフリー情報を入手できれば、「行けるかどうか」という不安から解放され、「どこへ行こうか」「何をして楽しもうか」という前向きな計画を立てられます。現地の施設やスタッフが適切に対応してくれるという信頼感は、旅先での精神的なストレスを大幅に軽減します。

これにより、行動の選択肢が格段に広がります。 これまでは諦めていた遠方への旅行や、海外旅行、あるいはアクティブな体験(カヌー、スキーなど、障がい者向けに工夫されたもの)にも挑戦できるようになるかもしれません。これは、個人の生活の質(QOL)を大きく向上させます。

また、物理的な障壁や心理的な負担が軽減されることで、純粋に旅そのものに集中できます。美しい景色を堪能し、美味しい食事に舌鼓を打ち、現地の人々との交流を楽しむ。こうした当たり前の喜びを、誰もが享受できるようになるのです。「自分も他の人と同じように旅行を楽しめる」という経験は、自己肯定感を高め、社会参加への意欲を促進する効果も期待できます。

さらに、見過ごされがちですが重要な点として、同行する家族や友人の負担が軽減されるというメリットがあります。障がいのある方や高齢者との旅行では、介助者が常に気を配り、心身ともに疲弊してしまうことが少なくありませんでした。しかし、社会全体の受け入れ環境が整えば、介助者の負担は減り、旅行者本人だけでなく、一緒に旅するすべての人々がリラックスして楽しい時間を共有できるようになります。これは、家族の絆を深め、人間関係をより豊かにすることにも繋がるのです。

事業者や地域が得られるメリット

ユニバーサルツーリズムへの取り組みは、社会貢献活動という側面だけでなく、ビジネスの観点からも大きなメリットを事業者や地域にもたらします。これは単なるコストではなく、未来への戦略的な「投資」と捉えることができます。

新たな顧客層の獲得と経済効果

ユニバーサルツーリズムがもたらす最も直接的な経済的メリットは、新たな巨大市場の開拓です。前述の通り、高齢化の進展により、時間と経済力のあるシニア層は、旅行市場における最大のボリュームゾーンとなりつつあります。また、障がいのある方とその家族・友人を含めると、その市場規模は決して小さなものではありません。

これらの層は、これまで「旅行に行きたいけれど行けない」潜在顧客でした。施設やサービスをユニバーサルデザイン化することで、これまでアプローチできなかったこれらの顧客層を新たに取り込むことが可能になります。

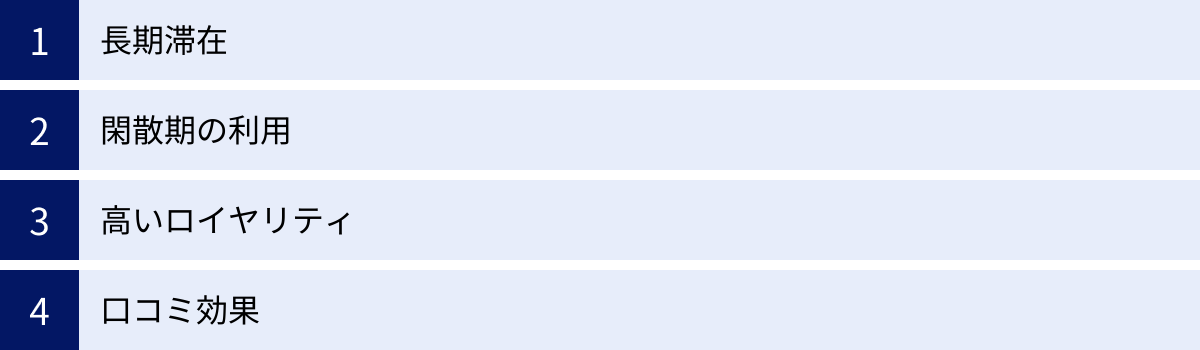

ユニバーサルツーリズムの利用者は、一般の旅行者と比較して、以下のような特徴を持つ傾向があります。

- 長期滞在: 体力的な負担を考慮し、ゆったりとしたスケジュールを組むことが多く、滞在日数が長くなる傾向があります。

- 閑散期の利用: 現役世代と異なり、混雑する繁忙期を避けて平日に旅行することが可能です。これは、宿泊施設や観光事業者にとって、年間の稼働率を平準化し、収益を安定させる上で大きな利点となります。

- 高いロイヤリティ: 一度利用して「快適だった」「安心して過ごせた」と感じた施設や地域に対しては、強い信頼感を抱き、リピーターになる可能性が非常に高いです。

- 口コミ効果: 満足度の高い体験は、同じようなニーズを持つ仲間内での強力な口コミとなり、新たな顧客を呼び込みます。当事者からの「あそこは良かった」という情報は、何よりも信頼性の高い広告となります。

これらの特徴は、事業者にとって非常に魅力的なものです。初期投資は必要ですが、長期的に見れば、安定した収益源となる優良顧客を獲得するチャンスなのです。この市場を無視することは、大きなビジネス機会を逃すことに他なりません。

企業イメージや地域の魅力向上

ユニバーサルツーリズムへの積極的な取り組みは、企業の社会的責任(CSR)を果たす活動として、ブランドイメージを大きく向上させます。「すべての人に優しい企業」「多様性を受け入れる先進的な企業」というポジティブな評価は、顧客からの信頼を高めるだけでなく、優秀な人材を惹きつける採用活動においても有利に働きます。

地域全体でユニバーサルツーリズムを推進することも同様の効果をもたらします。地域が一体となって「誰でも歓迎します」というメッセージを発信することで、「〇〇(地域名)は、おじいちゃんやおばあちゃん、小さな子どもと一緒でも安心して旅行できる場所」という強力なブランドイメージが確立されます。

このような評判は、旅行者の誘致に繋がるだけでなく、住民の地域に対する誇りや愛着(シビックプライド)を醸成する効果もあります。自分たちの住む街が「誰にでも優しい、開かれた場所」であると感じることは、住民の満足度を高め、地域の活性化に向けた一体感を生み出します。

さらに、インバウンド(訪日外国人旅行)の観点からも、ユニバーサルツーリズムは重要です。多様な文化や宗教、身体的特性を持つ海外からの旅行者にとって、受け入れ環境の整備は訪問先を決める上で重要な判断基準となります。多言語対応や食の多様性への配慮は、国際的な競争力を高め、より多くの訪日客を惹きつけるための鍵となるでしょう。

このように、ユニバーサルツーリズムは、旅行者個人に幸福をもたらすだけでなく、事業者には新たな成長機会を、地域には持続可能な発展をもたらす、「三方良し」のポテンシャルを秘めた取り組みなのです。

企業のユニバーサルツーリズムの取り組み事例5選

ユニバーサルツーリズムの理念を実践し、すべての旅行者が快適に過ごせる環境づくりに力を入れている企業は数多くあります。ここでは、日本の主要な企業の中から、特に先進的で参考になる取り組みを行っている5社の事例を、各社の公式サイトの情報に基づいて具体的に紹介します。

① 全日本空輸(ANA):誰もが快適な空の旅を楽しむためのサポート

ANAは、「すべてのひとに、やさしい空を。」をスローガンに掲げ、航空業界におけるユニバーサルツーリズムを牽引する存在です。その取り組みは、予約から搭乗、そして降機後まで、旅のあらゆる場面をきめ細かくサポートしています。

特筆すべきは、専門の相談窓口の設置です。病気やけが、障がいのある旅客向けの「ANAおからだの不自由な方の相談デスク」では、専門のスタッフが電話やFAX、メールで事前の相談に対応。車椅子の種類や医療機器の持ち込み、機内での食事や薬の服用、アレルギーに関する相談など、一人ひとりの不安に寄り添い、最適なサポートを提案しています。

具体的なサポート内容は多岐にわたります。

- 歩行が不自由な方向け: 空港内で利用できる車椅子の貸し出しはもちろん、搭乗口や座席まで係員が付き添います。機内専用の小型車椅子も用意されており、化粧室への移動もサポートします。

- 視覚・聴覚に障がいのある方向け: 空港カウンターや搭乗口では、筆談具を用意。安全に関する情報も、点字や大きな文字で書かれた「安全のしおり」で確認できます。また、一部の空港では遠隔手話通訳サービスも導入されています。

- 医療機器の利用: 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療器(CPAP)や、インスリンポンプ、人工肛門(ストーマ)装具など、様々な医療機器の機内持ち込み・使用に関する詳細な情報を提供し、安心して旅行できる体制を整えています。

これらのハード・ソフト両面のサービスを支えているのが、全社員を対象とした「心のバリアフリー」教育です。多様なニーズを持つ顧客への理解を深め、画一的ではない、その人に合った手伝いができる人材の育成に力を入れています。

(参照:全日本空輸(ANA)公式サイト「お手伝いが必要なお客様」)

② 日本航空(JAL):アクセシビリティ向上への取り組み

JALもまた、誰もが利用しやすい航空サービスを目指し、多角的なアクセシビリティ向上に取り組んでいます。その特徴は、当事者目線を重視したサービス開発と、情報提供の分かりやすさにあります。

JALでは、障がいのある社員がサービス開発プロジェクトに参画し、自身の経験を活かして改善提案を行っています。これにより、机上の空論ではない、本当に利用者が求めるサービスの実現を目指しています。

ウェブサイトのアクセシビリティ確保にも力を入れています。JIS規格(JIS X 8341-3:2016)のレベルAAに準拠することを目指し、色の使い方(カラーユニバーサルデザイン)や、スクリーンリーダー(音声読み上げソフト)への対応を推進。これにより、視覚に障がいのある方や高齢者でも、必要な情報をスムーズに入手できるように工夫されています。

提供されるサポートも充実しています。

- JALプライオリティ・ゲストサポート: 妊娠中の方、小さな子ども連れ、高齢者、障がいのある方など、手伝いを必要とするすべての顧客を対象とした総合的なサポート体制です。事前の相談から、空港での手続き、搭乗までをサポートします。

- 多様な食事への対応: アレルギー対応食はもちろん、健康上の理由による食事(低塩分、低脂肪、糖尿病対応など)や、宗教上の食事(ベジタリアン、ヒンズー教徒向けなど)にも、事前の申し込みで柔軟に対応しています。

- コミュニケーション支援: 空港カウンターや機内では、18言語に対応した翻訳機「POCKETALK(ポケトーク)」や、指差しで意思疎通を図る「コミュニケーション支援ボード」を活用し、言語や障がいの壁を越えた円滑なコミュニケーションを図っています。

「すべてのお客さまに最高のサービスを」という理念のもと、ハード・ソフトの両面からアクセシビリティを追求するJALの姿勢は、多くの旅行者に安心感を与えています。

(参照:日本航空(JAL)公式サイト「お手伝いを希望されるお客さま」)

③ JR東日本:駅や車両のハード・ソフト両面でのバリアフリー化

日本の大動脈である鉄道網を支えるJR東日本は、誰もが安全かつ円滑に利用できる駅と車両を目指し、継続的なバリアフリー化を進めています。その取り組みは、壮大なインフラ整備と、日々の利用者への配慮の両輪で成り立っています。

ハード面の代表的な取り組みは、ホームドアの設置と駅の段差解消です。視覚障がいのある方や車椅子利用者のホームからの転落事故を防ぐホームドアは、山手線をはじめとする首都圏の主要路線で整備が加速しています。また、駅構内のエレベーター設置や、ホームと車両の段差・隙間を縮小する工事も計画的に進められています。

車両そのもののバリアフリー化も進化しています。

- フリースペースの拡大: 最新型の車両では、車椅子やベビーカー利用者がゆったりと過ごせるフリースペースが広く確保されています。

- 多機能トイレの設置: 長距離を走る特急列車などには、車椅子で利用できる大型のトイレが設置されるようになりました。

- 案内表示の改善: 車内の液晶ディスプレイでは、次の停車駅や乗り換え案内が多言語(日・英・中・韓)で表示され、外国人観光客にも分かりやすくなっています。

ソフト面では、IT技術を活用したサポートが特徴的です。公式アプリ「JR東日本アプリ」では、主要駅の構内図や、エレベーター・トイレなどのバリアフリー設備の場所をリアルタイムで確認できます。また、一部の駅では、耳の不自由な方向けに、遠隔でオペレーターと手話や筆談でコミュニケーションが取れる「みみとも」サービスを導入するなど、新たな試みも始まっています。もちろん、駅係員へのバリアフリー研修も定期的に実施し、介助スキルとマインドの向上を図っています。

(参照:JR東日本公式サイト「バリアフリーの取り組み」)

④ ヤマト運輸:手ぶら観光を実現するサービスの提供

ユニバーサルツーリズムは、旅行・交通事業者だけの取り組みではありません。ヤマト運輸が提供する「手ぶら観光」サービスは、物流の力で旅行者の物理的な負担を劇的に軽減する、ユニークかつ効果的な取り組みです。

このサービスは、空港や主要駅、ホテルなどの間で、スーツケースなどの手荷物を当日中に配送するものです。これにより、旅行者は重くてかさばる荷物から解放され、身軽に観光を楽しむことができます。

この「手ぶら」がもたらす価値は、特に以下のような人々にとって絶大です。

- 高齢者や体力に不安のある方: 重い荷物を持っての移動は、体力を消耗し、転倒のリスクも高まります。手ぶらになることで、安全に、そして疲れにくく観光地を巡ることができます。

- 車椅子利用者: 片手で車椅子を操作しながら、もう一方の手でスーツケースを引くのは至難の業です。荷物がなくなることで、移動の自由度が飛躍的に向上します。

- 小さな子ども連れの家族: ベビーカーを押し、子どもの手を引きながら、さらに大きな荷物も持つ…という困難な状況を解消できます。

ヤマト運輸は、主要な空港や駅にサービスカウンターを設置し、ホテルとも連携することで、シームレスな手荷物輸送ネットワークを構築しています。これは、直接的なバリアフリー改修とは異なりますが、移動に伴う障壁を間接的に取り除くという点で、ユニバーサルツーリズムに大きく貢献する画期的なサービスと言えるでしょう。

(参照:ヤマト運輸公式サイト「手ぶら観光」)

⑤ 東京ディズニーリゾート:ゲスト一人ひとりのニーズに合わせたサポート

世界有数のテーマパークである東京ディズニーリゾートは、「すべてのゲストにハピネスを」という理念のもと、世界最高水準のユニバーサル対応を実践しています。その哲学は、特別な対応ではなく、すべてのゲストが持つ多様なニーズに寄り添う「ゲストアシスタンス」に集約されています。

特徴的なサービスの一つが「ディスアビリティアクセスサービス(DAS)」です。これは、障がいなどにより長時間列に並ぶことが困難なゲストが、待ち時間を列以外の場所で過ごせるようにするものです。待ち時間そのものが短縮されるわけではありませんが、身体的・精神的な負担を大きく軽減できます。

アトラクションの利用に関しても、詳細な情報提供とサポート体制が整っています。

- バリアフリー情報の徹底した開示: 公式サイトやアプリでは、アトラクションごとに、車椅子のまま利用できるか、乗り換えが必要か、補助犬と同伴できるかといった情報がアイコンで分かりやすく示されています。

- 多様なコミュニケーションツール: 聴覚に障がいのあるゲスト向けには、アトラクションのセリフやナレーションが字幕で表示される「字幕ガイド」端末を、視覚に障がいのあるゲスト向けには、パーク内の情景を音声で説明する「オーディオインフォメーション」を提供しています。

- 食物アレルギーへの対応: 主要なレストランでは、特定原材料7品目を使用しない「低アレルゲンメニュー」を用意。それ以外のレストランでも、キャストに申し出ることで、メニューの詳しい成分情報を確認できます。

これらの仕組みを支えるのが、すべての従業員である「キャスト」のホスピタリティです。マニュアル通りの対応ではなく、目の前のゲストが何を求めているのかを察し、柔軟に対応する文化が根付いています。 この徹底した「人」によるサポートこそが、東京ディズニーリゾートが提供するユニバーサルツーリズムの核心です。

(参照:東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト「バリアフリー」)

国が進めるユニバーサルツーリズムの主な取り組み

ユニバーサルツーリズムの実現は、個々の企業の努力だけで成し遂げられるものではありません。社会全体のインフラとして定着させるためには、国が主導する包括的な施策が不可欠です。観光庁を中心とする政府は、法律の整備や事業支援、情報発信の強化など、多岐にわたる取り組みを通じて、全国的なユニバーサルツーリズムの推進を後押ししています。

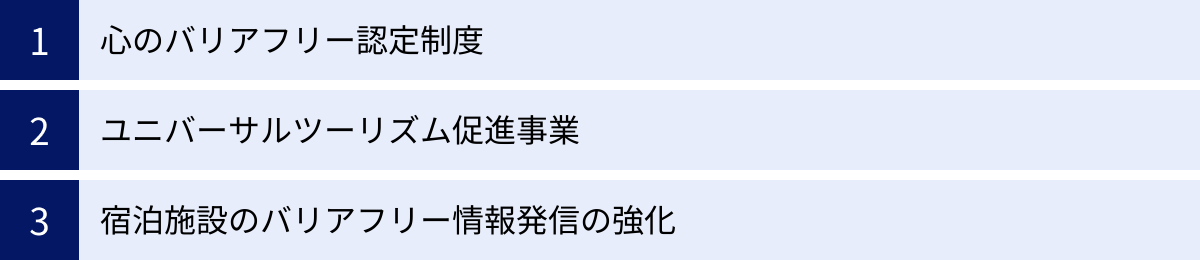

心のバリアフリー認定制度

ユニバーサルツーリズムにおいて、施設(ハード)の整備と同じくらい重要なのが、そこで働く人々の意識や対応(ソフト)です。この「心のバリアフリー」を促進するために、観光庁が創設したのが「観光施設における心のバリアフリー認定制度」です。

この制度は、高齢者や障がいのある旅行者が、より安全で快適な旅行を楽しめるよう、バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む観光施設(宿泊施設、飲食店、観光案内所など)を国が認定し、公表するものです。認定を受けるためには、単に設備が整っているだけでは不十分で、以下のようなソフト面の基準を満たす必要があります。

- 従業員への研修: 高齢者や障がいのある人々への接遇に関する研修を、全従業員を対象に実施していること。

- 情報発信: 自社のウェブサイトなどで、施設のバリアフリー情報を写真付きで詳細に、かつ分かりやすく発信していること。

- コミュニケーション支援: 筆談や多言語対応など、円滑なコミュニケーションを図るための工夫を行っていること。

- 災害時の避難体制: 災害発生時に、高齢者や障がいのある旅行者を適切に誘導・支援するための計画を策定していること。

認定された施設は、公式な認定マークを使用できるため、旅行者にとっては「安心して利用できる施設」を選ぶ際の信頼できる目印となります。一方、事業者にとっては、社会貢献への取り組みをアピールし、企業イメージや競争力を高める絶好の機会となります。この制度は、事業者間の健全な競争を促し、業界全体のサービスレベルを底上げする効果が期待されています。

(参照:観光庁ウェブサイト「観光施設における心のバリアフリー認定制度」)

ユニバーサルツーリズム促進事業

地域によって、ユニバーサルツーリズムへの取り組み状況には大きな差があります。特に、財政力やノウハウが限られる地方の観光地では、何から手をつけて良いか分からないというケースも少なくありません。こうした地域を支援し、全国的な底上げを図るのが「ユニバーサルツーリズム促進事業」です。

これは、観光庁が地方公共団体や観光関連事業者と連携して実施する補助事業で、その内容は多岐にわたります。

- モデル事業への支援: 先進的なユニバーサルツーリズムの取り組みを行う地域を「モデル地域」として選定し、受け入れ環境の整備(スロープ設置やトイレ改修など)や、体験型コンテンツの開発(障がい者向けアクティビティなど)にかかる費用の一部を補助します。

- 専門家の派遣: バリアフリーの専門家や、障がいのある当事者などをアドバイザーとして地域に派遣し、現地の課題を診断したり、具体的な改善策を助言したりします。

- 人材育成プログラムの提供: 地域の観光事業者を対象に、ユニバーサルツーリズムに関する研修会やセミナーを開催し、専門知識や接遇スキルを持つ人材の育成を支援します。

- 調査・情報共有: 国内外の先進事例を調査し、その成功のポイントやノウハウをガイドブックとして取りまとめ、全国の事業者に共有します。

この事業の重要な点は、単にお金を配るだけでなく、ノウハウの提供や人材育成といったソフト面の支援に力を入れていることです。地域が自律的にユニバーサルツーリズムを推進していけるような「土台づくり」を目指しており、持続可能な観光地経営を後押しする重要な役割を担っています。

(参照:観光庁ウェブサイト「ユニバーサルツーリズムの促進」関連ページ)

宿泊施設のバリアフリー情報発信の強化

旅行者が旅行を計画する際、最も重要かつ入手が困難な情報の一つが、宿泊施設のバリアフリー情報です。前述の通り、「バリアフリー対応」と一言で言っても、その内容は施設によって千差万別。この情報の非対称性を解消するため、国は情報発信の標準化と質の向上に取り組んでいます。

その中核となるのが、観光庁が策定した「宿泊施設におけるバリアフリー情報発信のためのガイドライン」です。このガイドラインは、宿泊事業者が自社のウェブサイトなどで情報を発信する際に、「どのような情報を」「どのように伝えれば」旅行者に分かりやすく伝わるかを、具体的に示した手引書です。

ガイドラインでは、以下のような具体的な項目について、写真や図、数値を交えて情報開示することを推奨しています。

- 施設全般: 駐車場からフロント、ロビー、レストラン、大浴場までの動線上に段差がないか。ある場合は、スロープや昇降機などの代替手段があるか。

- バリアフリー客室:

- 入口: ドアの有効幅(車椅子が通れる幅か)

- 室内: 段差の有無、ベッドの高さ、ベッド間のスペース

- バス・トイレ: ユニットバスかセパレートか、入口の段差の高さ、トイレや浴槽の手すりの有無と位置、洗面台の高さ

- 貸出備品: 貸し出し可能な車椅子、シャワーチェア、バスボードなどの種類と仕様(写真付きが望ましい)。

このように情報開示の基準を具体的に示すことで、事業者は何を伝えれば良いかが明確になり、旅行者は複数の施設を同じ基準で比較検討できるようになります。 これは、安心して宿泊先を選ぶための重要な基盤となり、旅行へのハードルを大きく下げる効果があります。国は、このガイドラインの普及を働きかけることで、宿泊業界全体の情報開示レベルの向上を目指しています。

(参照:観光庁ウェブサイト「宿泊施設バリアフリー情報発信のためのガイドライン」)

まとめ

本記事では、「ユニバーサルツーリズム」という概念について、その基本的な意味から、必要とされる社会的背景、推進する上でのハード・ソフト両面の課題、そして得られる多大なメリットまで、多角的に掘り下げてきました。また、企業や国の具体的な取り組み事例を通して、その理想が着実に現実のものとなりつつある現状もご紹介しました。

改めて要点を整理すると、ユニバーサルツーリズムとは、障がいのある方や高齢者といった特定の人々のためだけの特別な取り組みではなく、子ども連れの家族、外国人観光客、一時的に怪我をしている人など、文字通り「すべての人が」、心から旅行を楽しめる社会を目指す包括的な思想です。それは、物理的な障壁を取り除く「バリアフリー」の考え方を内包しつつ、情報提供のあり方や人々の意識といった「心のバリアフリー」にまで踏み込んだ、より普遍的なアプローチです。

急速な高齢化が進む日本において、旅行市場の主役はシニア層へとシフトし、そのニーズはますます多様化しています。こうした変化に対応し、これまで旅行を諦めていた潜在的な顧客層を掘り起こすことは、人口減少社会における観光産業の持続的成長のために不可欠な戦略です。ユニバーサルツーリズムへの投資は、社会貢献であると同時に、新たな市場を創造し、企業のブランド価値と地域の魅力を高める「未来への投資」に他なりません。

もちろん、その道には、施設の改修コスト、人材育成、文化財保護との両立など、多くの課題が横たわっています。しかし、ANAやJAL、JR東日本、東京ディズニーリゾートといった先進企業の事例が示すように、知恵と工夫、そして「すべてのお客様に最高の体験を」という強い意志があれば、これらの課題は乗り越えられます。また、国も認定制度や補助事業を通じて、その動きを力強く後押ししています。

この記事を読んでくださった皆様も、ぜひ次の旅行を計画する際に、ユニバーサルツーリズムの視点を持ってみてはいかがでしょうか。あるいは、ご自身の働く業界や地域で、小さなことからでも「誰もが利用しやすい環境」を作るために何ができるかを考えてみるきっかけになれば幸いです。

ユニバーサルツーリズムの推進は、旅行者、事業者、そして地域社会のすべてに恩恵をもたらす「三方良し」の取り組みです。 一人ひとりの意識と行動が、誰もが気兼ねなく旅に出かけ、新たな発見と感動に出会える、より豊かで優しい社会を築くための大きな一歩となるでしょう。