ホテル業界でのキャリアを目指す人にとって、その頂点の一つともいえる「ホテル支配人」。ホテルの顔として、また経営の舵取り役として、その存在は極めて重要です。しかし、その具体的な仕事内容や役割、求められるスキル、そして気になる年収については、意外と知られていない部分も多いのではないでしょうか。

この記事では、ホテル支配人という仕事の全貌を解き明かしていきます。経営管理から顧客対応まで多岐にわたる仕事内容、1日のスケジュール、キャリアを築くためのステップ、そしてこの仕事ならではのやりがいや厳しさまで、網羅的に解説します。これからホテル業界を目指す学生の方、現場でキャリアアップを考えているホテルスタッフの方、さらには他業界からホテル経営に挑戦したいと考えている方にも、有益な情報を提供します。

この記事を読めば、ホテル支配人という職業への理解が深まり、自身のキャリアプランを具体的に描くための一助となるでしょう。

目次

ホテル支配人とは?

ホテル支配人とは、ホテルの運営全般における最高責任者です。英語では「General Manager(ジェネラルマネージャー、略してGM)」と呼ばれることが多く、その名の通り、ホテルという一つの事業体を総合的に管理・運営する役割を担います。単に宿泊客をもてなす現場のリーダーというだけでなく、経営者としての視点を持ち、ホテルの収益性やブランド価値を最大化することがミッションです。

支配人の役割は、しばしばオーケストラの指揮者や船の船長に例えられます。指揮者が多種多様な楽器の音を調和させて一つの壮大な音楽を創り上げるように、ホテル支配人は宿泊、料飲、宴会、営業、マーケティング、人事、経理といった様々な部門の専門スタッフをまとめ上げ、ホテル全体として最高のサービスとパフォーマンスを創出します。また、船長が天候や海流を読み解き、乗組員の安全と船の航路を守りながら目的地へと導くように、支配人は市場の動向や競合の状況を分析し、スタッフの生活を守りながらホテルを成功へと導くのです。

ホテルには支配人の他にも、副支配人(Assistant Manager)、フロントマネージャー、レストランマネージャーなど、様々な役職が存在します。これらのマネージャー職が各部門の責任者であるのに対し、支配人はそれら全部門を統括し、ホテル全体の経営方針を決定する立場にあります。小規模なホテルでは支配人がフロントマネージャーを兼任することもありますが、大規模なホテルになるほど各部門のマネージャーとの連携や、経営戦略の策定といった、より上位の意思決定に専念する傾向が強まります。

特に、総支配人(General Manager)と支配人(Hotel Manager)という言葉は、ホテルの規模や組織形態によって使い分けられることがあります。一般的に、複数のホテルを運営するグループの場合、各ホテルの現場責任者を「支配人」と呼び、それらを統括するエリア責任者や、特に大規模で格式の高いホテルの最高責任者を「総支配人」と呼ぶことがあります。しかし、多くのホテルでは「支配人」と「総支配人」はほぼ同義で使われており、本記事ではホテルの最高責任者として「ホテル支配人」という呼称で解説を進めます。

ホテル支配人が活躍する舞台は多岐にわたります。

- シティホテル: 都市部に位置し、ビジネス利用から観光利用まで幅広い客層に対応。宴会場や複数のレストランを併設していることが多い。

- ビジネスホテル: 主要駅周辺などに立地し、ビジネス客を主なターゲットとする。効率性と機能性が重視される。

- リゾートホテル: 観光地に立地し、滞在そのものを楽しむための施設やアクティビティが充実している。

- 旅館: 日本ならではの「おもてなし」を体現する宿泊施設。和の文化や伝統を重んじる運営が求められる。

- ブティックホテル/デザインホテル: 独自のコンセプトやデザイン性を打ち出し、特定の顧客層に強くアピールする。

これらのホテルの種類によって、支配人に求められる知識や戦略は異なります。例えば、ビジネスホテルの支配人には稼働率を最大化するための価格戦略や法人営業の手腕が求められる一方、リゾートホテルの支配人には顧客の滞在価値を高めるための企画力や地域の観光資源との連携が重要になります。

このように、ホテル支配人は単なる管理者ではなく、マーケターであり、戦略家であり、教育者であり、そして時にはトップセールスマンでもある、非常に多角的でダイナミックな役割を担う職業なのです。次の章からは、その具体的な仕事内容について、さらに詳しく掘り下げていきます。

ホテル支配人の5つの主な仕事内容

ホテル支配人の仕事は、華やかな表舞台から地道な裏方の業務まで、驚くほど多岐にわたります。その責任範囲はホテル運営のすべてに及び、大きく5つの領域に分類できます。ここでは、それぞれの仕事内容について具体的に解説していきます。

① 経営・運営管理

経営・運営管理は、ホテル支配人の業務の中核をなす最も重要な役割です。これは、ホテルという事業体を健全に、そして持続的に成長させていくための舵取りそのものです。

まず、経営戦略の策定から始まります。市場調査や競合分析、社会情勢(インバウンド需要の動向など)を踏まえ、「どのような顧客層をターゲットにするのか」「どのような価値を提供して他ホテルと差別化するのか」「中長期的にどのようなホテルを目指すのか」といった、ホテルの進むべき方向性を明確にします。この戦略に基づき、具体的なアクションプランを各部門に落とし込んでいきます。

日々のオペレーション管理も重要な業務です。フロント、客室清掃、レストラン、宴会など、ホテル内の全部門がスムーズに連携し、定められたサービススタンダードが遵守されているかを常に監督します。支配人は定期的に館内を巡回し、施設の清潔さや設備の不具合、スタッフの立ち居振る舞いなどを自らの目でチェックします。これは「QSCA(クオリティ、サービス、クリンリネス、アトモスフィア)」の維持・向上と呼ばれ、顧客満足度の根幹を支える活動です。

また、施設管理も支配人の責任範囲です。建物、客室、厨房設備、空調システムなどが常に最適な状態に保たれるよう、メンテナンス計画を立て、専門業者とのやり取りも行います。突発的な設備の故障などが発生した際には、迅速な復旧対応の指揮を執ることも求められます。

さらに、コンプライアンス(法令遵守)やリスク管理も欠かせません。消防法、食品衛生法、旅館業法など、ホテル運営に関わる様々な法律を遵守するための体制を構築し、スタッフへの教育を徹底します。また、食中毒、火災、自然災害、情報漏洩といった、ホテルが直面しうるあらゆるリスクを想定し、マニュアルの整備や訓練の実施を通じて、万が一の事態に備えます。

これらの経営・運営管理業務は、支配人が経営者としての視点を最も発揮する領域であり、その手腕がホテルの未来を大きく左右するといっても過言ではありません。

② 収益・予算管理

ホテルは慈善事業ではなく、利益を生み出すことを目的としたビジネスです。そのため、収益を最大化し、コストを適切に管理する「収益・予算管理」は、支配人の経営手腕が直接的に問われる領域です。

まず、年度初めには売上目標と予算の策定を行います。過去の実績や市場予測に基づき、宿泊、料飲、宴会といった各部門の現実的かつ挑戦的な売上目標を設定します。同時に、人件費、水道光熱費、仕入れ原価、販売促進費など、運営にかかるあらゆるコストを見積もり、詳細な予算を編成します。この予算は、一年間のホテル運営の羅針盤となります。

予算策定後、支配人は日々の売上と経費を厳しく管理します。P/L(損益計算書)などの財務諸表を読み解き、計画通りに収益が上がっているか、予算を超過している経費はないかを常にモニタリングします。もし計画との乖離があれば、その原因を分析し、迅速に改善策を講じなければなりません。例えば、客室の稼働率が低いのであれば新たな宿泊プランを企画したり、食材の原価率が高いのであれば仕入れ先の見直しやメニュー構成の変更を検討したりします。

特にホテル経営において重要なのが「レベニューマネジメント」です。これは、需要と供給のバランスを予測し、客室単価を変動させることで収益の最大化を図る手法です。例えば、週末や観光シーズンなどの需要が高い時期には価格を高く設定し、平日のような需要が低い時期には価格を下げて稼働率を確保します。支配人は、予約状況、競合ホテルの価格、地域のイベント情報などを総合的に分析し、「いつ、誰に、どの部屋を、いくらで売るか」という最適な判断を日々下していく必要があります。

コスト管理においても、単に経費を削減するだけではサービスの質が低下し、かえって顧客離れを招きかねません。支配人には、サービスの質を維持・向上させながら、無駄を徹底的に排除するという、バランス感覚に優れた視点が求められます。

③ 人材の採用・育成・管理

「ホテルは人なり」という言葉があるように、ホテルの価値を最終的に決定するのは「人」、すなわちスタッフです。そのため、優秀な人材を確保し、育て、活かす「人材の採用・育成・管理」は、支配人にとって極めて重要な責務です。

まず、ホテルの経営戦略や目指すサービスレベルに基づき、どのような人材が必要かを定義し、採用計画を立案します。新卒採用、中途採用、アルバイト・パート採用など、チャネルごとに戦略を立て、採用活動を主導します。面接では、候補者のスキルや経験だけでなく、ホテルの理念や文化に共感し、チームの一員として貢献できる人物かどうかを慎重に見極めます。

採用したスタッフを一人前のプロフェッショナルに育てる育成も、支配人の大きな役割です。新人研修はもちろんのこと、階層別研修、スキルアップ研修(語学、ワイン、マネジメントなど)といった教育体系を整備し、スタッフの継続的な成長を支援します。また、日々の業務を通じて直接指導を行うOJT(On-the-Job Training)も重要です。支配人自らが模範を示し、スタッフ一人ひとりと向き合い、個々の強みを引き出しながら成長を促します。定期的な面談を通じてキャリアプランの相談に乗ったり、モチベーションを高めるための働きかけを行ったりすることも、人材の定着には不可欠です。

そして、スタッフが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整える労務管理も行います。適切なシフト管理による労働時間のコントロール、公正な人事評価制度の運用、福利厚生の整備、ハラスメントのない職場環境づくりなど、スタッフが安心して長く働けるための仕組みを構築します。

支配人は、全部門のスタッフが同じ目標に向かって一丸となれるような強力なチームを築き上げるリーダーでなければなりません。スタッフのエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高めることが、結果として顧客満足度の向上とホテルの業績アップに繋がるのです。

④ 営業・広報活動

どれだけ素晴らしい施設とサービスがあっても、その存在がお客様に知られなければ意味がありません。ホテルの魅力を外部に発信し、顧客を呼び込む「営業・広報活動」も、支配人が陣頭指揮を執る重要な仕事です。

営業戦略の立案が全ての起点となります。個人旅行者、ビジネス出張者、団体旅行、MICE(会議、研修、国際会議、展示会など)といったターゲット顧客ごとに、どのようなアプローチで販売していくかを決定します。例えば、ビジネス利用を増やすために近隣企業への法人営業を強化したり、観光需要を取り込むために旅行代理店との関係を深めたりします。時には支配人自らがトップセールスとして、重要な顧客や取引先のもとへ足を運ぶこともあります。

広報・マーケティング活動も多岐にわたります。テレビ、雑誌、新聞といったマスメディアへのプレスリリース配信、WebサイトやSNS(Instagram, Facebookなど)での情報発信、オンライン旅行会社(OTA)との連携強化、インフルエンサーを起用したプロモーションなど、時代に合わせた多様な手法を駆使してホテルの認知度とブランドイメージを高めていきます。特に近年では、口コミサイトやSNSでの評判がホテルの評価に直結するため、ポジティブな口コミを増やすための施策や、ネガティブな意見に真摯に対応する姿勢が極めて重要になっています。

また、ホテル独自の魅力を創出するためのイベント企画も行います。季節に合わせたディナーショー、有名シェフを招いた美食会、地域の文化と連携した体験プログラムなど、宿泊以外の目的でもホテルに足を運んでもらえるような魅力的な企画を立案・実行します。

これらの営業・広報活動は、マーケティング部門や営業部門のスタッフが中心となって進めますが、最終的な方向性を決定し、活動全体を統括するのは支配人の役割です。市場のニーズを的確に捉え、ホテルの強みを最大限にアピールする戦略を描くことが求められます。

⑤ 顧客対応

ホテルの根幹は「おもてなし」であり、顧客対応はホテル支配人の原点ともいえる仕事です。支配人は、ホテル全体の顧客満足度(CS: Customer Satisfaction)に最終的な責任を負います。

日常的に、ロビーやレストランに顔を出し、お客様と直接コミュニケーションを取ることも大切な業務です。常連客やVIPゲストには支配人自らが挨拶に伺い、特別な配慮を行うことで、より一層の信頼関係を築きます。お客様からの何気ない一言の中に、サービスの改善点や新たなニーズのヒントが隠されていることも少なくありません。

一方で、クレーム対応は支配人の腕の見せ所でもあります。スタッフでは対応が困難な重大なクレームや、お客様が強い不満を抱えている場合には、支配人が責任者として矢面に立ち、真摯に対応します。お客様の話を丁寧に傾聴し、誠心誠意謝罪するとともに、迅速かつ適切な解決策を提示することで、不満を抱いたお客様を、逆にホテルの熱心なファンに変える(サービスリカバリー)ことも可能です。このような場面での冷静かつ的確な判断力は、支配人に不可欠な能力です。

さらに、お客様から寄せられた意見やアンケート結果を分析し、サービス品質の向上に繋げることも重要な役割です。特定の部門への不満が多ければその原因を究明して改善策を指示し、お褒めの言葉が多ければそのスタッフを表彰するなどして、ホテル全体のサービスレベルを継続的に高めていく仕組みを動かします。

このように、ホテル支配人は、お客様に最高の体験を提供し、「またこのホテルに泊まりたい」と思っていただけるような関係を築くための、あらゆる活動の先頭に立つ存在なのです。

ホテル支配人の1日のスケジュール例

ホテル支配人の一日は、決まったルーティンワークだけでなく、予測不能な出来事への対応も多く、非常にダイナミックです。ここでは、とあるシティホテルの支配人の、典型的な1日のスケジュール例をご紹介します。ホテルの規模や種類、曜日、季節によって内容は大きく変わりますが、その多忙さと責任範囲の広さを感じ取ることができるでしょう。

| 時間 | 業務内容 | 詳細 |

|---|---|---|

| 8:00 | 出勤・情報収集 | 夜勤スタッフからの引き継ぎを受け、昨夜から今朝にかけての出来事(特筆すべきクレーム、設備の不具合、VIPの到着など)を把握。メールチェック、業界ニュースや競合ホテルの動向を確認。 |

| 8:30 | 館内巡回(1回目) | ロビー、レストランの朝食会場、フロント周りを巡回。お客様への挨拶、スタッフの動きや身だしなみをチェック。施設の清潔さやBGM、照明などが適切かを確認。朝食の品質を自ら確かめることも。 |

| 9:00 | 朝礼(マネージャーミーティング) | 各部門のマネージャー(宿泊、料飲、宴会、営業、管理など)を集めて朝礼を実施。昨日の実績報告、本日の予約状況、VIP情報、注意事項などを共有し、部門間の連携を促す。各部門の課題を吸い上げ、その場で指示を出す重要な意思決定の場。 |

| 10:00 | デスクワーク(戦略・分析) | 自室に戻り、売上データや顧客アンケートの分析、今後の販売戦略やイベント企画の立案など、経営に関わる重要業務に集中。各種報告書や稟議書の決裁も行う。 |

| 12:00 | ランチミーティング | 取引先(旅行代理店、法人顧客など)や地域の有力者とホテル内のレストランで会食。情報交換や関係構築を行う重要な営業活動の一環。あるいは、スタッフと一緒にランチを取り、コミュニケーションを図ることも。 |

| 14:00 | スタッフ面談・研修 | 若手スタッフやマネージャーとの1on1ミーティング。キャリアの相談に乗ったり、パフォーマンスのフィードバックを行ったりする。新人研修や階層別研修に顔を出し、自ら講話を行うことも。 |

| 15:00 | 館内巡回(2回目) | チェックインが始まる時間帯。フロントの混雑状況やお客様の様子を確認。客室清掃後の仕上がりを抜き打ちでチェックしたり、バックヤード(厨房やリネン室など)を回り、スタッフを激励したりする。 |

| 16:00 | 外部会議・営業活動 | ホテル組合の会合や地域の観光振興会議などに出席。あるいは、重要な法人顧客を訪問し、トップセールスを行う。 |

| 18:00 | VIPゲスト対応 | 特別な配慮が必要なVIPゲストが到着する時間に合わせてロビーでお出迎え。挨拶をし、快適な滞在を約束する。 |

| 19:00 | ディナータイムの巡回 | レストランやバーを巡回し、ディナーのお客様の様子やサービスの状況を確認。時にはお客様のテーブルに挨拶に伺うことも。宴会が開催されている場合は、主催者に挨拶をする。 |

| 20:00 | 夜間責任者への引き継ぎ・退勤 | 本日の最終的な売上速報を確認し、夜間の責任者に特記事項を引き継いで退勤。ただし、緊急事態が発生すれば、深夜でも電話対応や駆けつけが求められる。 |

このスケジュールからわかるように、ホテル支配人の仕事はオフィス内でのデスクワークと、現場を歩き回るフットワークの両方が求められます。午前中は主に数字や戦略と向き合い、午後は人と向き合う時間が多い傾向にあります。

もちろん、これはあくまで一例です。

- 週末であれば、ウェディングや大規模な宴会が入ることが多く、その進行管理やお客様への挨拶に多くの時間を割きます。

- 大規模な国際会議が開催される際には、数日前から準備に追われ、期間中は24時間体制に近い緊張感が続きます。

- 閑散期には、翌年の予算策定や大規模な改修計画、新しいサービス開発といった、中長期的なプロジェクトにじっくり取り組む時間が増えます。

また、支配人は常にホテルの「顔」であり、最終責任者です。そのため、休日であっても緊急のトラブル(食中毒の疑い、設備の重大な故障、お客様の急病など)が発生すれば、すぐに対応を指示したり、現場に駆けつけたりしなければなりません。プライベートと仕事の境界線が曖昧になりがちな厳しい側面もありますが、それだけホテルへの深い愛情と強い責任感が求められる仕事だといえるでしょう。この濃密な一日一日を積み重ねることが、ホテルの成長と自身のキャリアを築いていくことに繋がるのです。

ホテル支配人の平均年収

ホテル支配人という責任あるポジションを目指す上で、その経済的な対価である年収は、誰もが気になる重要な要素でしょう。ホテル支配人の年収は、一つの決まった金額があるわけではなく、勤務するホテルの特性や個人の経歴によって非常に大きな幅があるのが実情です。

まず結論から言うと、ホテル支配人の平均年収は、おおよそ600万円から1,000万円程度が一つの目安となります。ただし、これはあくまで中心的なゾーンであり、実際には下は400万円台から、上は2,000万円を超えるケースまで存在します。

なぜこれほどまでに年収に差が生まれるのでしょうか。その要因は、主に以下の4つの要素によって左右されます。

1. ホテルの種類と規模

ホテルの格や規模は、支配人の年収を決定する最も大きな要因です。

- 外資系ラグジュアリーホテル: ヒルトン、マリオット、ハイアットといった世界的なホテルチェーンの最高級ブランドでは、支配人(総支配人)の年収は1,500万円~3,000万円、あるいはそれ以上になることも珍しくありません。世界中のVIPを相手にする高いスキルと豊富な経験、そして極めて高い業績目標に対する責任が求められるため、報酬もトップクラスになります。

- 国内大手シティホテル・リゾートホテル: 帝国ホテル、ホテルオークラ、星野リゾートといった日本の名門ホテルや大規模なリゾートホテルの支配人も、高い年収が期待できます。年収レンジは800万円~1,500万円程度が一般的ですが、施設の規模や収益性によってはさらに高くなる可能性があります。

- ビジネスホテルチェーン: 全国展開するアパホテル、東横イン、ルートインホテルズなどのビジネスホテルチェーンでは、支配人の年収は500万円~800万円程度が中心となります。これらのホテルでは、マニュアル化された効率的な運営が求められ、実績に応じたインセンティブ制度が充実している場合も多くあります。

- 独立系ホテル・小規模ホテル: 個人経営のホテルや客室数が少ないブティックホテルなどでは、年収は400万円~700万円程度となることが多いです。経営状況が直接年収に反映されやすく、大企業ほどの安定性はないかもしれませんが、その分、経営の自由度が高いという魅力があります。

2. 企業の形態(運営会社か所有会社か)

ホテルの運営形態によっても年収は変わってきます。自身が雇用されているのが、ホテルを運営する専門の会社(運営会社)なのか、それとも土地や建物を所有する会社(所有会社)なのかという点です。一般的に、高い専門性が求められる運営会社のプロフェッショナルな支配人の方が、高い報酬を得やすい傾向にあります。

3. 地域

勤務地も年収に影響します。一般的に、地価や物価が高い首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉)や、大阪、京都、福岡といった大都市圏のホテルの方が、地方のホテルに比べて年収水準は高くなる傾向があります。また、ニセコや沖縄のような、インバウンド需要が極めて高い特定の観光地も、高いスキルを持つ支配人に対して好待遇を提示することがあります。

4. 個人の経験・スキル・実績

最終的に年収を決定づけるのは、支配人自身の能力とこれまでの実績です。

- 経験年数と実績: 支配人としての経験が豊富で、過去に担当したホテルの業績を大幅に向上させた実績(例:売上を前年比150%にした、稼働率を20ポイント改善したなど)があれば、それは転職市場で高く評価され、好条件でのオファーに繋がります。

- 語学力: 特に外資系ホテルやインバウンド比率の高いホテルでは、ビジネスレベルの英語力は必須条件です。TOEICのスコアでいえば800点以上、理想は900点以上が求められるでしょう。さらに中国語や韓国語など、複数の言語を操ることができれば、より希少価値の高い人材として評価されます。

- 専門スキル: レベニューマネジメント、デジタルマーケティング、MICE誘致など、特定の分野で高い専門性を持っている支配人は、そのスキルを武器に高い年収を得ることが可能です。

複数の求人情報サイトのデータを総合的に見ても、ホテル支配人の求人は年収500万円以上が多く、中には年収1,000万円を超える募集も散見されます。(参照:求人ボックス 給料ナビ、doda 平均年収ランキング)

まとめると、ホテル支配人は、背負う責任の大きさに比例して高い報酬が期待できる職業です。たたき上げで経験を積んで支配人になる場合は、30代後半から40代で年収600万~800万円に到達し、その後、より大規模なホテルや条件の良いホテルへステップアップしていくことで、年収1,000万円の壁を越えていくのが一般的なキャリアパスといえるでしょう。

ホテル支配人になるための3つのステップ

ホテル支配人というポジションは、新卒でいきなりなれるものではありません。ホテル運営に関する深い知識と幅広い実務経験、そしてリーダーシップを兼ね備える必要があり、計画的なキャリア形成が不可欠です。ホテル支配人を目指すためのルートは一つではありませんが、代表的な3つのステップ(ルート)が考えられます。

① 専門学校や大学で専門知識を学ぶ

将来的にホテル業界で活躍することを目指すなら、その第一歩として、専門的な教育機関で体系的に知識を学ぶことは非常に有効なルートです。高校卒業後の進路として、ホテル経営やホスピタリティについて学べる専門学校や大学を選ぶことで、キャリアの強固な土台を築くことができます。

専門学校のメリットは、実務に直結したスキルを効率的に学べる点にあります。ホテル科や観光科といった専門コースでは、フロント業務、レストランサービス、バーテンダー技術、英会話といった実践的な授業が豊富に用意されています。また、現役のホテルスタッフや元支配人などが講師を務めることも多く、現場のリアルな知識やノウハウに触れる機会が豊富です。さらに、ホテルでのインターンシップ(実務研修)がカリキュラムに組み込まれていることが多く、在学中から現場経験を積み、業界とのコネクションを作れることも大きな強みです。卒業後の就職サポートも手厚く、多くの卒業生が即戦力としてホテル業界に羽ばたいていきます。

一方、大学(観光学部、経営学部など)のメリットは、より幅広い教養と理論的な思考力を身につけられる点です。観光学、経営学、経済学、マーケティング論、異文化コミュニケーション論といった学問を通じて、物事を多角的・論理的に捉える力を養うことができます。これは、将来、支配人として複雑な経営課題を解決していく上で極めて重要です。また、4年間の学生生活を通じて、多様な価値観を持つ人々と交流し、広い視野と人脈を育むことができるのも大学ならではの魅力です。特に、将来的に大規模ホテルの支配人や、本社での経営企画といったキャリアを視野に入れるのであれば、大卒という学歴が有利に働く場面もあります。

どちらの道を選ぶにせよ、学生時代に語学力(特に英語)を高めておくこと、そしてアルバ গ্রাহকের সেবা প্রদানের জন্য アルバイトなどで実際のホテル業務に触れておくことは、その後のキャリアにおいて大きなアドバンテージになります。専門教育機関で得た知識と経験は、ホテルへの就職活動を有利に進めるだけでなく、入社後の成長スピードを加速させる原動力となるでしょう。

② ホテルに就職して現場経験を積む

ホテル支配人になるための最も王道といえるのが、ホテルに就職し、現場の様々な部門で経験を積みながらキャリアアップしていく「たたき上げ」のルートです。このルートは、ホテルの隅々までを熟知した、現場に強い支配人を目指す上で不可欠なプロセスといえます。

新卒または中途採用でホテルに入社すると、まずはフロント、ベルスタッフ、ドアパーソン、レストランのホールスタッフ、客室係(ハウスキーピング)といった、お客様と直接接するセクションに配属されるのが一般的です。ここで、ホスピタリティの基本であるお客様へのおもてなしの心と、基本的なオペレーションスキルを徹底的に叩き込みます。お客様からの「ありがとう」という言葉に喜びを感じたり、時には厳しいクレーム対応を通じて多くを学んだりしながら、ホテルマンとしての基礎を築いていきます。

数年間の現場経験を積んだ後、本人の適性や希望、実績に応じて、昇進や部署異動の機会が訪れます。

- スタッフ → キャプテン・主任 → アシスタントマネージャー → マネージャー

といった形で、徐々に責任のあるポジションを任されるようになります。

例えば、フロントで経験を積んだ後、予約課でレベニューマネジメントを学び、次に営業部で法人顧客との折衝を経験する、といったジョブローテーションを通じて、ホテル運営の全体像を俯瞰的に理解していきます。宿泊部門だけでなく、料飲部門、宴会部門、営業部門、管理部門(人事・経理)など、複数の部門を経験しておくことは、将来、全部門を統括する支配人になった際に、各部門の業務内容や課題を深く理解し、的確な指示を出すために極めて重要です。

部門の責任者であるマネージャーとして、予算管理、スタッフの育成、サービスの品質管理などで実績を上げると、いよいよ支配人への道が見えてきます。まずは副支配人(Assistant General Manager)として支配人を補佐する役割を担い、経営のノウハウを間近で学びます。そして、最終的にそのホテル、あるいは同系列の別ホテルの支配人として任命されるのです。

この「たたき上げ」の道は、支配人になるまでに15年~20年、あるいはそれ以上の歳月を要することも珍しくありません。長い下積みを経て、地道な努力と実績を積み重ねた者だけがたどり着ける、険しくも確実な道のりといえるでしょう。

③ 他業界から転職する

近年では、ホテル業界未経験者が、他業界で培った専門スキルを武器に、ホテル支配人やそれに準ずるポジションに転職するケースも増えています。特に、経営のプロフェッショナルを外部から招聘し、ホテルの改革を託すという動きは、外資系ホテルや、経営再建を目指すホテルなどで活発に見られます。

このルートの最大の強みは、ホテル業界の常識にとらわれない、新しい視点や手法を持ち込めることです。長年同じ業界にいると、どうしても思考が固定化しがちですが、異業種の知見を持つ人材は、既存の課題に対して斬新な解決策を提示できる可能性があります。

他業界からホテル支配人を目指す場合に、特に評価されやすい専門スキルや経歴には以下のようなものがあります。

- 経営コンサルタント: 事業戦略の立案、業務プロセスの改善、組織改革といった分野のプロフェッショナルであり、ホテルの経営課題を客観的に分析し、抜本的な改革を主導する能力が高く評価されます。

- マーケティング・ブランドマネージャー: 他業界(例えば、消費財メーカーやIT企業など)でマーケティング戦略を立案し、ブランド価値向上に貢献した経験は、ホテルの集客力やブランドイメージ強化に直結します。特にデジタルマーケティングのスキルは、現代のホテル経営において極めて重要です。

- 大手小売業の店長・エリアマネージャー: 多数のスタッフをまとめ、店舗の売上・利益を管理してきた経験は、ホテル運営と共通する部分が多くあります。顧客管理、在庫管理、人材育成といったスキルは、ホテルでも大いに活かすことができます。

- 金融業界出身者: 銀行や証券会社などで財務分析やM&Aなどを手がけてきた経験は、ホテルの収益管理や投資計画策定において強力な武器となります。

ただし、他業界からの転職には高いハードルがあることも事実です。ホスピタリティという、ホテル業界ならではの文化や価値観への深い理解は不可欠です。また、24時間365日稼働するホテル特有のオペレーションや、現場スタッフとの信頼関係構築など、一から学ばなければならないことも数多くあります。そのため、いきなりトップの支配人として転職するケースは稀で、最初はマーケティング部長や経営企画室長といった専門職として入社し、そこで実績を上げた後に支配人へとステップアップする、というキャリアパスが現実的でしょう。

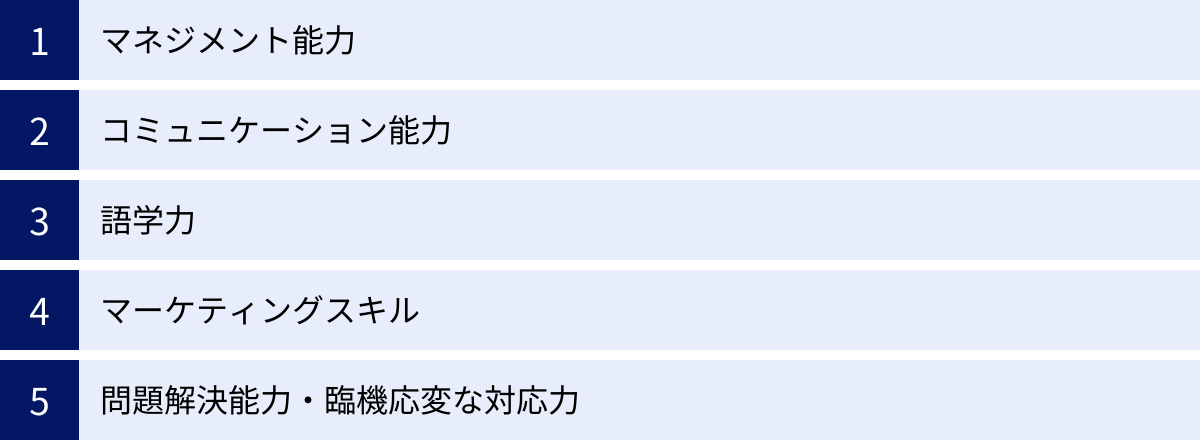

ホテル支配人に求められる5つのスキル

ホテル支配人は、単に経験年数が長ければ務まるというものではありません。ホテルの経営を成功に導き、多くのスタッフを率いていくためには、多様で高度なスキルが求められます。ここでは、特に重要とされる5つのスキルについて解説します。

① マネジメント能力

マネジメント能力は、ホテル支配人に求められる最も根幹的なスキルです。これは、ホテルという組織が持つ経営資源、すなわち「ヒト(人材)」「モノ(施設・設備)」「カネ(資金)」「情報」を最大限に活用し、組織の目標を達成に導く能力を指します。

まず「経営管理能力」が挙げられます。これは、市場を分析してホテルの進むべき方向性を示す戦略立案能力、それを具体的な行動計画に落とし込む計画策定能力、そして計画通りに物事を進める実行力と進捗管理能力を含みます。支配人は、常にP/L(損益計算書)などの財務諸表を意識し、売上や利益といった数字に対する強いコミットメントが求められます。

次に「人材管理能力」です。スタッフ一人ひとりの能力や個性を把握し、適材適所に配置すること。明確な目標を与え、公正な評価を行い、成長を促すこと。そして、全部門のスタッフが一体となって目標に向かえるような、風通しの良い組織文化を醸成すること。これらはすべて、支配人のリーダーシップにかかっています。スタッフのモチベーションを最大限に引き出すことが、サービスの質を向上させ、ひいてはホテルの業績に繋がることを深く理解している必要があります。

さらに「業務管理能力」も重要です。日々のオペレーションが円滑に行われるように業務フローを整備し、問題があれば改善する能力です。サービスの品質基準を設け、それが常に守られるように監督し、QSCA(品質、サービス、清潔さ、雰囲気)のレベルを高く維持し続けることが求められます。

これらのマネジメント能力は、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回し続けることで磨かれます。計画し、実行し、結果を評価し、改善策を講じる。このサイクルをホテル運営のあらゆる側面で粘り強く実践していく力が、支配人の資質として不可欠なのです。

② コミュニケーション能力

ホテルは、多様な人々が関わることで成り立っています。そのため、あらゆるステークホルダー(利害関係者)と円滑な関係を築く高度なコミュニケーション能力は、支配人にとって生命線ともいえるスキルです。

まず、社内に対するコミュニケーションです。支配人は、経営方針やビジョンを、現場のスタッフ一人ひとりにまで分かりやすく、そして情熱を持って伝えなければなりません。朝礼やミーティングでのスピーチ、スタッフとの何気ない会話などを通じて、組織のベクトルを一つにまとめる力が求められます。また、各部門のマネージャーやスタッフからの報告・連絡・相談に真摯に耳を傾ける「傾聴力」も極めて重要です。現場の生の声にこそ、経営改善のヒントが隠されているからです。

次に、お客様に対するコミュニケーションです。VIPや常連客への丁寧な挨拶はもちろんのこと、予期せぬトラブルやクレームが発生した際に、責任者として真摯に対応する能力が問われます。お客様の感情に寄り添いながら、冷静かつ誠実に状況を説明し、納得のいく解決策を提示することで、ピンチをチャンスに変えることができます。

さらに、社外に対するコミュニケーションも多岐にわたります。ホテルの魅力を伝え、取引に繋げるための「交渉力」や「プレゼンテーション能力」は、旅行代理店や法人顧客との関係構築に不可欠です。また、地域のイベントや組合の会合などに積極的に参加し、地域社会との良好な関係を築くことも、ホテルの安定的な運営には欠かせません。

このように、支配人は相手や状況に応じて、伝える内容や表現方法を柔軟に使い分ける、洗練されたコミュニケーション能力が求められるのです。

③ 語学力

グローバル化が進む現代において、語学力、特に英語力は、ホテル支配人にとって必須のスキルとなりつつあります。日本を訪れる外国人観光客(インバウンド)は年々増加しており、彼らにとって快適な滞在を提供できるかどうかは、ホテルの評価を大きく左右します。

支配人として求められる英語力は、単なる日常会話レベルに留まりません。海外のVIPゲストと対等に渡り合える洗練されたビジネス会話能力、海外の旅行会社や企業と契約交渉を進めるための交渉力、そして外国人スタッフをマネジメントするためのコミュニケーション能力など、極めて高度なレベルの英語運用能力が求められます。具体的な指標としては、TOEIC L&Rテストで最低でも800点以上、外資系のラグジュアリーホテルを目指すのであれば900点以上が一つの目安となるでしょう。

英語に加えて、中国語や韓国語、あるいはスペイン語など、第三の言語を習得していれば、それは非常に大きな強みとなります。例えば、中国人観光客が多いホテルであれば、支配人が流暢な中国語で挨拶をするだけで、お客様に大きな安心感と感動を与えることができます。これは、他ホテルとの強力な差別化要因となり得ます。

語学力は、一朝一夕で身につくものではありません。継続的な学習はもちろんのこと、海外留学や外資系ホテルでの勤務経験などを通じて、実践的なスキルを磨いていく努力が不可欠です。語学力は、活躍の場を日本国内だけでなく、世界に広げるためのパスポートにもなるのです。

④ マーケティングスキル

「良いものを作れば売れる」という時代は終わり、ホテル業界においても自らの魅力を戦略的に市場に伝え、顧客を獲得するためのマーケティングスキルが不可欠になっています。支配人は、ホテルの最高マーケティング責任者(CMO)としての役割も担わなければなりません。

まず、市場分析能力が求められます。自社のホテルが立地するエリアの特性、顧客層の動向、競合ホテルの強み・弱みなどを的確に分析し、自社が狙うべきターゲット市場と、とるべきポジショニングを明確にする力が必要です。

その上で、具体的な販売促進戦略を立案・実行する能力が問われます。どのような宿泊プランやイベントを企画すればターゲット顧客に響くのか。どのオンライン旅行会社(OTA)と連携し、どのようなプロモーションを展開すれば効果的なのか。SNSやWeb広告をどのように活用すれば、認知度を高め、予約に繋げられるのか。支配人は、これらの問いに対して、データに基づいた最適な答えを導き出す必要があります。

特に近年では、デジタルマーケティングの知識は必須です。WebサイトのSEO(検索エンジン最適化)、SNSでのエンゲージメント向上、口コミサイトの評判管理、データ分析に基づいたWeb広告の運用など、オンラインでの顧客接点をいかに強化するかが、ホテルの集客を大きく左右します。

さらに、価格戦略の要であるレベニューマネジメントも、マーケティングスキルの一環です。需要を予測し、客室単価をダイナミックに変動させることで収益を最大化するこの手法は、極めて高度な分析力と判断力を要します。

支配人は、感覚や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた論理的なマーケティング戦略を構築し、チームを率いてそれを実行していく能力が求められます。

⑤ 問題解決能力・臨機応変な対応力

ホテルという場所は、毎日が予測不能な出来事の連続です。お客様からの急な要望、予期せぬクレーム、設備の突発的な故障、スタッフの突然の欠勤、自然災害の発生など、平穏な一日で終わることの方が珍しいかもしれません。このような不測の事態に直面した際に、冷静さを失わず、迅速かつ的確に対応する問題解決能力と臨機応変な対応力は、支配人にとって最も重要な資質の一つです。

問題が発生した際には、まず状況を正確に把握し、原因を分析することが求められます。パニックに陥らず、客観的な事実情報を収集し、何が根本的な問題なのかを見極める力が必要です。

次に、分析した結果に基づき、複数の解決策(選択肢)を考え出し、その中から最も効果的で、かつリスクの少ない方法を選択する判断力が問われます。時には、前例のない決断を下さなければならない場面もあるでしょう。その際には、ホテルの理念やお客様の安全、スタッフの保護といった、決して譲れない原則に基づいて判断を下す必要があります。

そして、決定した解決策を迅速に実行に移す行動力も不可欠です。関係各所に的確な指示を出し、自らも先頭に立って行動することで、被害を最小限に食い止め、事態を収束へと導きます。

このような問題解決のプロセスは、一度や二度の経験で身につくものではありません。日々の小さなトラブルから、ホテル全体を揺るがすような大きな危機まで、数多くの修羅場を乗り越える経験を通じて、徐々に磨かれていくものです。どんな状況でも動じない胆力と、常に最善手を探し続ける柔軟な思考こそが、スタッフとお客様に安心感を与える、頼れる支配人の証なのです。

ホテル支配人になるのに資格は必要?

ホテル支配人という専門性の高い職業を目指すにあたり、「何か特別な資格は必要なのだろうか?」と疑問に思う方も多いでしょう。ここでは、ホテル支配人と資格の関係について、詳しく解説します。

必須の学歴や資格はない

まず最も重要な点として、ホテル支配人になるために法律で定められた必須の学歴や国家資格は一切ありません。医師になるには医師免許が、弁護士になるには司法試験の合格が必須ですが、ホテル支配人にはそのような「なければ就けない」という類の資格は存在しないのです。

ホテル業界は、学歴や資格よりも「実務経験」と「実績」が重視される、実力主義の世界です。どれだけ立派な資格を持っていても、現場での対応力やマネジメント能力が伴わなければ、支配人という重責を担うことはできません。実際に、高卒からたたき上げで支配人になった人もいれば、他業界から転身して活躍している人も数多く存在します。

したがって、「資格がないから支配人になれない」ということは決してありません。それよりも、日々の業務に真摯に取り組み、お客様や同僚からの信頼を勝ち取り、着実に成果を積み重ねていくことの方が、支配人への道を着実に歩む上ではるかに重要です。

しかし、これは「資格が全く無意味」だということではありません。必須ではないものの、自身のスキルや知識を客観的に証明し、キャリアアップを後押ししてくれる有用な資格は数多く存在します。次のセクションでは、持っていると有利に働くおすすめの資格を紹介します。

持っていると役立つおすすめ資格

ホテル支配人を目指す上で、または現役の支配人がさらなるスキルアップを目指す上で、取得しておくと有利に働く資格がいくつかあります。これらの資格は、専門知識の体系的な習得に繋がるだけでなく、就職や転職の際に自己PRの強力な武器となります。

| 資格名 | 主な学習内容 | 取得のメリット |

|---|---|---|

| ホテルビジネス実務検定試験(H検) | ホテルオペレーション(宿泊・料飲)、マーケティング、会計、法律など、ホテル運営に関する総合的な知識 | 業界の標準知識を体系的に学べ、自身の知識レベルを客観的に証明できる。就職・昇進に有利。 |

| ホテル実務技能認定試験 | フロント、レストランサービスなど、現場の実務スキルに特化した知識と技能 | 即戦力となる実務能力のアピールに繋がる。特に現場スタッフのスキルアップ目標として有効。 |

| サービス接遇検定 | サービス業における対人スキル、接遇マナー、立ち居振る舞いなど、おもてなしの心と技術 | ホスピタリティの基本を理論的に理解し、質の高いサービス提供能力を証明できる。 |

| TOEICなどの語学系資格 | ビジネスレベルの英語(リスニング、リーディング、スピーキング、ライティング) | グローバルな対応力を客観的に示せる。特に外資系やインバウンドが多いホテルでは極めて重要。 |

ホテルビジネス実務検定試験(H検)

ホテルビジネス実務検定試験(通称:H検)は、ホテル業界で働く上で必要となる実務知識を総合的に測定・評価する、この分野で最も代表的な検定試験です。一般財団法人日本ホテル教育センターが主催しています。(参照:一般財団法人日本ホテル教育センター公式サイト)

この検定は、ベーシックレベル(2級・1級)とマネジメントレベルの2つの階層に分かれています。

- ベーシックレベルでは、フロント、レストラン、宴会といった各セクションのオペレーション知識から、ホスピタリティの基本、語学、文化、さらにはホテルに関連する法律(旅館業法など)や会計の基礎まで、ホテルパーソンとして知っておくべき幅広い知識が問われます。ホテル業界への就職を目指す学生や、若手スタッフが自身の知識レベルを確認し、体系的に学習するのに最適です。

- マネジメントレベルでは、ベーシックレベルの内容に加え、マーケティング戦略、レベニューマネジメント、人材マネジメント、財務分析、経営戦略といった、まさにホテル支配人や管理職に求められる高度なマネジメント知識が問われます。このレベルに合格することは、ホテル経営に関する専門知識を有していることの強力な証明となります。

H検の学習を通じて、日々の業務で断片的に得ていた知識を体系的に整理し、自身の強みや弱みを客観的に把握することができます。キャリアアップを目指す上で、取得しておいて損のない資格の筆頭といえるでしょう。

ホテル実務技能認定試験

ホテル実務技能認定試験は、特定非営利活動法人 日本ホテルレストラン経営研究所(JHMA)が認定する資格で、より現場の実務スキルに焦点を当てた内容となっています。(参照:特定非営利活動法人 日本ホテルレストラン経営研究所 公式サイト)

この試験は、上級、中級、初級の3つの級に分かれており、筆記試験に加えて、実技試験が課される場合があるのが特徴です。フロント業務における予約受付やチェックイン・アウトの手順、レストランサービスにおけるテーブルセッティングやオーダーテイクの方法など、より実践的で即戦力に繋がりやすい知識と技能が問われます。

支配人自身が直接取得するというよりは、現場スタッフの教育プログラムの一環として導入されたり、若手スタッフがスキルアップの目標として受験したりするケースが多い資格です。しかし、支配人として現場のオペレーションを深く理解し、スタッフを指導する上で、この資格で問われるような実務知識を習得しておくことは非常に有益です。

サービス接遇検定

サービス接遇検定は、公益財団法人実務技能検定協会が実施する検定で、ホテル業界に限らず、サービス業全般で求められる「おもてなし」の心とスキルを証明する資格です。(参照:公益財団法人実務技能検定協会公式サイト)

この検定では、サービススタッフとしての心構え、対人心理の理解、応対の技術、言葉遣い、立ち居振る舞いといった、質の高い接遇サービスを提供するための基礎が問われます。準1級や1級では筆記試験に加えて面接試験も課され、実際の接客場面を想定したロールプレイングが行われます。

ホテル支配人にとって、ホスピタリティマインドは全ての基本です。この検定を通じて、サービスの基本を理論的に再確認し、スタッフに「おもてなし」とは何かを具体的に指導する際の説得力を高めることができます。お客様に最高の満足を提供し、ホテルのファンを増やすための根幹となるスキルを証明する資格といえます。

TOEICなどの語学系資格

前述の通り、現代のホテル支配人にとって語学力は不可欠なスキルです。その能力を客観的なスコアで証明できるTOEIC® Listening & Reading Testは、取得しておくべき最重要資格の一つと言っても過言ではありません。

多くのホテル、特に外資系や都市部のホテルでは、採用や昇進の基準としてTOEICのスコアを参考にしています。

- 600点以上: 英語での基本的なコミュニケーションが可能と見なされるレベル。

- 730点以上: どんな状況でも適切なコミュニケーションができる素地を備えているレベル。

- 860点以上: Non-Nativeとして十分なコミュニケーションができるレベル。

ホテル支配人を目指すのであれば、最低でも730点、理想は860点以上を目標にしたいところです。このスコアは、海外ゲストとの円滑なコミュニケーション能力だけでなく、英語のビジネス文書を読解したり、海外のホテル業界の最新情報を収集したりする能力の証明にもなります。

TOEICの他に、実用英語技能検定(英検)準1級以上や、ビジネスでの会話力を測るTOEIC® Speaking & Writing Tests、BULATSなども、語学力をアピールする上で有効です。

ホテル支配人のやりがいと大変なこと

ホテル支配人は、大きな責任と権限を持つ、非常に魅力的な職業です。しかし、その華やかなイメージの裏には、人知れぬ苦労やプレッシャーも存在します。ここでは、ホテル支配人という仕事の「光」と「影」、つまりやりがいと大変なことの両面を具体的に見ていきましょう。

ホテル支配人のやりがい

多くの支配人が口を揃えて語るやりがいは、他の職種では得難い、格別なものです。

自分の裁量でホテルを運営できる

ホテル支配人の最大のやりがいは、自分のビジョンや戦略に基づいて、一つのホテルをまるごと動かせることにあります。まるで自分の城を築き上げるかのように、ホテルのコンセプトを決め、新しいサービスを導入し、内装デザインを変更し、独自のイベントを企画することができます。自分のアイデアが形になり、それによってホテルの評判が上がったり、お客様が増えたりした時の達成感は、何物にも代えがたいものです。経営者としての視点を持ち、マーケティング、財務、人事といったあらゆる側面からホテルを成長させていくプロセスそのものが、大きな喜びとなります。自分の判断一つでホテルの未来を創り上げていくダイナミズムは、この仕事ならではの醍醐味といえるでしょう。

お客様からの感謝を直接感じられる

ホテルは、お客様の人生における特別な瞬間(記念日、プロポーズ、家族旅行など)に立ち会うことが多い場所です。支配人として、そうしたお客様に最高の体験を提供し、滞在後に「素晴らしい時間をありがとう」「あなたがいるから、またこのホテルに来ます」といった感謝の言葉を直接いただいた時の喜びは、日々の疲れを忘れさせてくれるほどのエネルギーになります。特に、難しい要望に応えたり、トラブルを無事に解決したりした後にいただく感謝の言葉は、サービス業のプロフェッショナルとしての誇りを実感できる瞬間です。お客様の笑顔と「ありがとう」の一言こそが、ホテル支配人にとって最高の報酬なのです。

チームで目標を達成する喜びがある

ホテル支配人は孤独な経営者ではありません。多くのスタッフを率いるリーダーです。自分が育てたスタッフが成長し、それぞれの持ち場で活躍する姿を見ることは、大きな喜びの一つです。また、「稼働率90%達成」「顧客満足度アンケートでエリアNo.1獲得」といった高い目標をチーム全体で掲げ、部門の壁を越えて一丸となって知恵を出し合い、困難を乗り越えて目標を達成した時の感動は格別です。スタッフ全員で分かち合う達成感や一体感は、オーケストラの指揮者が完璧な演奏を終えた時のような、リーダーならではのやりがいと言えるでしょう。

ホテル支配人の大変なこと

一方で、大きなやりがいには、それ相応の厳しさや困難が伴います。

経営に対する重い責任を負う

ホテル支配人は、ホテルの最終責任者です。売上や利益といった業績に対する責任は常にその両肩に重くのしかかります。もし業績が悪化すれば、オーナーや本社から厳しい追求を受け、時にはその職を解かれる可能性もあります。また、食中毒や火災、情報漏洩といった重大な事故が発生した場合、その全責任を負うのは支配人です。お客様の安全、スタッフの生活、そしてホテルの存続そのものを背負っているというプレッシャーは、精神的に非常に大きな負担となります。常に緊張感を持ち続けなければならないという厳しさがあります。

労働時間が不規則になりがち

ホテルは24時間365日、休むことなく稼働しています。そのため、支配人の勤務も必然的に不規則になりがちです。早朝から深夜までホテルにいることも珍しくなく、カレンダー通りの休日が取れないことも多々あります。また、休日であっても、ホテルで緊急事態が発生すれば、電話対応や現場への急行が求められます。プライベートな時間を確保することが難しく、仕事と私生活のバランスを取ることに苦労する支配人は少なくありません。常にホテルのことが頭から離れないという状況は、心身の休養を妨げる要因にもなり得ます。

体力的な負担が大きい

支配人の仕事は、デスクで数字を分析したり戦略を練ったりするだけでなく、広大な館内を歩き回ることも非常に多いです。ロビー、レストラン、客室、宴会場、そしてバックヤードまで、常に現場に足を運び、自分の目で状況を確認し、スタッフやお客様とコミュニケーションを取る必要があります。一日中立ちっぱなし、歩きっぱなしという日も珍しくありません。また、不規則な生活や精神的なプレッシャーも相まって、想像以上に体力的な負担が大きい仕事です。自己の健康管理を徹底し、高いパフォーマンスを維持し続けるためのセルフコントロール能力が不可欠となります。

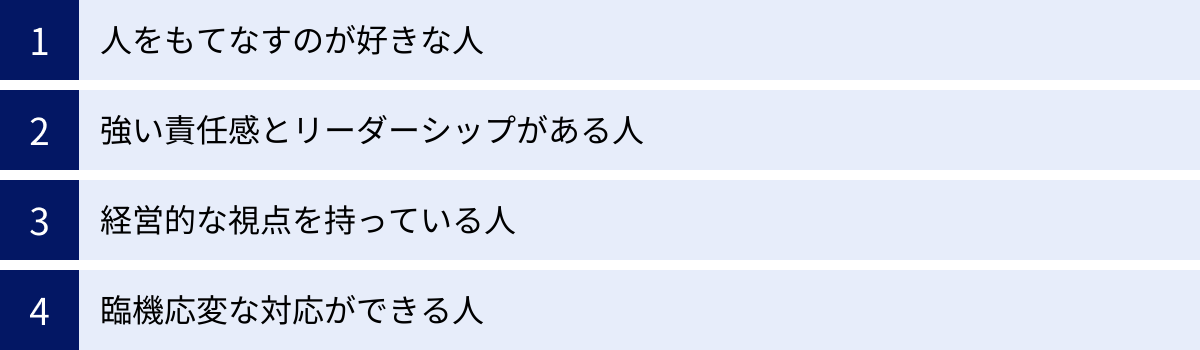

ホテル支配人に向いている人の特徴

ホテル支配人は、誰にでも務まる仕事ではありません。多岐にわたる業務と重い責任をこなし、ホテルを成功に導くためには、特定の資質や性格的な特徴が求められます。ここでは、ホテル支配人に向いている人の特徴を4つのポイントに分けて解説します。

人をもてなすのが好きな人

これはホテル業界で働く全ての人に共通する最も基本的な資質ですが、支配人にとっては特に重要です。「お客様に喜んでいただくこと」に心からの喜びを感じられるホスピタリティマインドがなければ、この仕事は務まりません。お客様の笑顔を見るために、どうすればもっと良いサービスが提供できるかを常に考え、行動に移せる情熱が必要です。利益や効率を追求する経営者としての側面と、一人のお客様に誠心誠意尽くすサービスパーソンとしての側面、その両方を高いレベルで持ち合わせていることが理想です。自分の利益よりもまず相手のことを考えられる、根っからの「おもてなし好き」であることが、お客様からもスタッフからも信頼される支配人になるための第一歩です。

強い責任感とリーダーシップがある人

ホテル支配人は、ホテルの成功と失敗の全責任を負う立場です。どんな困難な状況に直面しても、決して逃げずに矢面に立ち、最後までやり遂げる強い責任感は不可欠です。売上目標の未達、重大なクレーム、予期せぬ事故など、プレッシャーのかかる場面でこそ、その真価が問われます。

同時に、多くのスタッフをまとめ、同じ目標に向かって導く強力なリーダーシップも求められます。ただ指示を出すだけでなく、ホテルのビジョンを情熱的に語り、スタッフの共感を得て、彼らの自主性を引き出す力が重要です。時には厳しく指導し、時には優しく励まし、一人ひとりと真摯に向き合うことで、チームとしての一体感を醸成していきます。「この人についていきたい」とスタッフに思わせるような、人間的な魅力と頼もしさを兼ね備えている人が、支配人として大成するでしょう。

経営的な視点を持っている人

ホスピタリティマインドだけでは、ホテルを経営することはできません。ホテルを一つの事業として捉え、収益を最大化するための経営的な視点を持っていることが極めて重要です。具体的には、数字に強く、論理的に物事を考えられる能力が求められます。

P/L(損益計算書)やB/S(貸借対照表)といった財務諸表を読み解き、ホテルの経営状態を正確に把握する力。市場の動向や競合の戦略を分析し、データに基づいて自社の戦略を立てる力。人件費や原価、販売促進費といったコストを適切に管理し、投資対効果を常に意識する力。これらはすべて、支配人に必須のビジネススキルです。「おもてなし」という無形の価値を、いかにして「利益」という有形の成果に結びつけるか。この難しい課題に、情熱と冷静さを持って取り組める人が、支配人に向いているといえます。

臨機応変な対応ができる人

ホテルでは、マニュアル通りにはいかない出来事が日常茶飯事です。お客様からのイレギュラーな要望、システムの突然のダウン、悪天候による大量キャンセルなど、予測不能な事態が次々と起こります。このような状況で、決して動揺せず、冷静に状況を判断し、その場で最善の策を講じることができる臨機応変な対応力は、支配人にとって生命線ともいえる能力です。

過去の経験や既存のルールにとらわれず、ゼロベースで物事を考えられる柔軟な思考が求められます。前例のない問題に直面したときに、それを「面倒なこと」と捉えるのではなく、「自分の腕の見せ所」と前向きに捉えられるような胆力も必要です。変化やトラブルを楽しみ、それを乗り越えるプロセスにやりがいを感じられるような人は、ホテル支配人という変化に富んだ仕事に大きな適性を持っているといえるでしょう。

ホテル支配人のキャリアパスと将来性

ホテル支配人という目標を達成した後、その先のキャリアはどのように広がっていくのでしょうか。また、変化の激しい現代において、ホテル業界と支配人の将来性はどうなのでしょうか。ここでは、支配人になった後のキャリア展開と、業界の未来について考察します。

ホテル支配人になった後のキャリア

ホテル支配人になることは一つのゴールですが、決してキャリアの終着点ではありません。そこからさらに多様な道が開けています。

- より大規模・高格付けのホテルへのステップアップ:

ビジネスホテルの支配人からキャリアをスタートした場合、次は客室数の多いシティホテルへ、そして最終的には国内外のVIPが利用するラグジュアリーホテルの総支配人(GM)へ、といったステップアップが考えられます。ホテルの規模や格が上がるにつれて、求められるスキルレベルや責任、そして報酬も格段に上がります。これは、支配人のキャリアパスとして最も一般的で王道といえるでしょう。 - エリアマネージャー・統括支配人への昇進:

複数のホテルを運営するホテルチェーンでは、特定の地域(例:関東地区、関西地区など)にある複数のホテルを統括する「エリアマネージャー」や「統括支配人」というポジションがあります。一つのホテルの支配人としての実績が認められると、このポジションに昇進することがあります。現場の支配人たちを指導・サポートしながら、エリア全体の業績向上に責任を負う、より経営層に近い役割です。 - ホテル運営会社の本部スタッフへの転身:

現場での豊富な経験を活かし、ホテル運営会社の本社機能へとキャリアチェンジする道もあります。例えば、全社の経営戦略を立案する「経営企画部」、新しいホテルを開発する「事業開発部」、全社のマーケティング戦略を担う「マーケティング部」、人材育成や制度設計を行う「人事部」などです。現場の最前線で培った知見は、会社全体の施策をより実効性の高いものにする上で非常に価値があります。 - 独立・開業:

ホテル経営のノウハウを全て身につけた後、究極の目標として自分自身のホテルや旅館、ペンションなどを開業するという夢を実現する人もいます。資金調達から物件探し、コンセプト設計、スタッフ採用まで、全てを自分の責任で行う、最も挑戦的でやりがいのある道といえるでしょう。 - ホテルコンサルタント・教育者への道:

長年の支配人経験で培った知識とノウハウを活かし、他のホテルの経営改善を支援する「ホテルコンサルタント」として独立したり、専門学校や大学で未来のホテルパーソンを育成する「教育者」に転身したりするキャリアもあります。業界全体に貢献できる、社会的意義の大きな仕事です。

このように、ホテル支配人の経験は、その後のキャリアにおいて非常に多くの可能性を拓いてくれるのです。

ホテル業界の今後の展望と支配人の将来性

ホテル業界は、今まさに大きな変革期の真っ只中にあります。この変化は、ホテル支配人という職業の将来性に大きな影響を与えます。

【追い風となる要因】

- インバウンド需要の完全回復とさらなる拡大:

新型コロナウイルスの影響から脱し、日本を訪れる外国人観光客の数は再び力強く増加しています。政府も観光立国を推進しており、今後もインバウンド需要は拡大が見込まれます。これにより、ホテル市場全体が活性化し、特に国際感覚豊かな支配人の需要はますます高まるでしょう。(参照:日本政府観光局(JNTO) 訪日外客数) - 旅行ニーズの多様化と高付加価値化:

単に宿泊するだけでなく、その土地ならではの体験や、特別な時間を過ごしたいという「コト消費」へのニーズが高まっています。これに応えるため、ユニークなコンセプトを持つブティックホテルや、ウェルネス、サステナビリティといったテーマを掲げるホテルが増えています。こうした新しい価値を創造し、提供できる企画力のある支配人は、今後さらに重宝されます。

【課題と求められる変化】

- 深刻な人手不足とDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進:

少子高齢化を背景に、ホテル業界は深刻な人手不足に直面しています。この課題を解決するため、自動チェックイン機、スマートキー、清掃ロボット、AIチャットボットといったテクノロジーを活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が急務です。今後の支配人には、単に人を使うだけでなく、テクノロジーをいかに活用して生産性を向上させ、同時にサービスの質を高めるかという、新しいマネジメント能力が求められます。 - サステナビリティへの対応:

食品ロスの削減、プラスチック製品の廃止、省エネルギー、地域社会への貢献といった、SDGsやサステナビリティ(持続可能性)への取り組みは、企業の社会的責任としてだけでなく、ホテルを選ぶ際の新しい基準となりつつあります。環境や社会に配慮したホテル運営を実践できる支配人は、企業のブランド価値を高める上で不可欠な存在となります。

結論として、ホテル支配人という職業の将来性は非常に明るいといえます。ただし、求められる役割は変化し続けます。従来型の経験と勘に頼る支配人ではなく、①グローバルな視点、②デジタル技術への理解、③新しい価値を創造する企画力、④サステナビリティへの意識、といった新しい時代のスキルセットを身につけた支配人が、これからのホテル業界をリードしていくことになるでしょう。変化を恐れず、常に学び続ける姿勢を持つ人にとって、ホテル支配人はこれからも限りない可能性に満ちた魅力的な職業であり続けるのです。