現代のビジネスシーンにおいて、働き方の多様化は加速し続けています。リモートワークの普及やフレックスタイム制の導入など、企業は従業員のワークライフバランスを向上させ、より高い生産性を引き出すための新たな施策を模索しています。その中で、今、大きな注目を集めているのが「ブレジャー」という働き方です。

ブレジャーは、出張の機会を有効活用し、仕事の成果とプライベートの充実を両立させる画期的なコンセプトとして、多くの企業や従業員から関心が寄せられています。しかし、その具体的な内容や、類似する「ワーケーション」との違い、導入におけるメリット・デメリットについては、まだ十分に理解されていないのが現状です。

この記事では、ブレジャーの基本的な定義から、注目される社会的背景、企業が導入することで得られる多岐にわたるメリット、そして導入を成功させるために乗り越えるべき課題と具体的なステップまで、網羅的に解説します。ブレジャー導入を検討している経営者や人事・総務担当者の方はもちろん、自身の働き方を見つめ直したいと考えているビジネスパーソンにとっても、有益な情報を提供します。

目次

ブレジャーとは

ブレジャー(Bleisure)とは、「ビジネス(Business)」と「レジャー(Leisure)」を組み合わせた造語です。具体的には、従業員が出張業務の前後や合間に、自己負担で有給休暇などを取得し、出張先やその周辺地域で観光や休息といったプライベートな時間を過ごす働き方や休暇のスタイルを指します。

この概念の核心は、「出張」という業務命令をきっかけとして、個人の余暇活動を組み合わせる点にあります。従来、出張は純粋な業務活動であり、目的地とオフィスの往復で完結することがほとんどでした。しかしブレジャーは、その移動の機会を個人の体験価値向上にも繋げるという、新しい発想に基づいています。

例えば、以下のようなケースが典型的なブレジャーに該当します。

- 国内出張のケース: 東京の社員が、水曜日から金曜日まで大阪でクライアントとの打ち合わせや現地調査を行うとします。業務終了後、金曜の夜は大阪にそのまま滞在。土曜日と日曜日に有給休暇を取得し、京都や奈良まで足を延ばして観光を楽しんだ後、日曜日の夜に東京の自宅へ戻る。

- 海外出張のケース: アメリカの支社へ1週間の出張。業務が終了する金曜日の後、週末を挟んで月曜日と火曜日に休暇を取得。その期間を利用して、現地の国立公園を訪れたり、美術館を巡ったりして異文化に触れ、火曜日の夜のフライトで帰国する。

これらの例からわかるように、ブレジャーの主体はあくまで従業員個人です。会社がレジャー活動を指示したり、費用を負担したりするわけではありません。会社は、出張の機会に従業員が自発的に休暇を繋げることを制度として認め、推奨する立場となります。

ブレジャー制度を導入する企業の主な目的は、従業員のウェルビーイング(心身の健康と幸福)の向上にあります。慣れない土地での出張業務は、時に大きなストレスを伴います。しかし、その後にリフレッシュできる楽しみが待っていると考えれば、出張に対する心理的なハードルが下がり、むしろ前向きなモチベーションに繋がる可能性があります。

また、ブレジャーは単なる福利厚生にとどまりません。従業員がプライベートな時間で得た新たな知見やインスピレーションが、結果的に仕事の創造性を高めたり、出張先での体験を通じて地域や文化への理解が深まったりすることも期待されます。

ここで、ブレジャーに関してよく挙がる疑問点を整理しておきましょう。

- よくある質問①:ブレジャーは誰でも利用できる制度ですか?

- これは、導入する企業のルール次第です。全従業員を対象とする企業もあれば、特定の職種や役職、あるいは勤続年数などの条件を設ける企業もあります。また、年間の利用回数に上限を設けるなど、公平性を保つための工夫がなされることもあります。重要なのは、企業が自社の状況に合わせて利用対象者や条件を明確に定めることです。

- よくある質問②:ブレジャーにかかる費用は誰が負担するのですか?

- 原則として、業務に関連する部分は会社負担、レジャーに関連する部分は従業員の自己負担となります。例えば、出張先までの往復交通費や、業務期間中の宿泊費・日当は会社が負担します。一方で、延泊した分の宿泊費や、観光地への移動費、食事代、入場料などは従業員が自費で支払います。この費用負担の線引きを明確にルール化することが、ブレジャー導入における最も重要なポイントの一つです。

総括すると、ブレジャーとは、出張という公的な機会を最大限に活用し、仕事のパフォーマンス向上と個人の生活の充実を同時に実現することを目指す、新しい働き方の選択肢と言えます。これは、従業員と企業の双方にとってメリットのある、戦略的な制度となり得る可能性を秘めています。

ワーケーションとの違い

ブレジャーとしばしば混同される言葉に「ワーケーション」があります。どちらも仕事と休暇を組み合わせるという点では共通していますが、その本質的な概念や目的、実施形態には明確な違いが存在します。自社に最適な制度を導入するためには、この二つの違いを正確に理解しておくことが不可欠です。

ワーケーション(Workation)とは、「ワーク(Work)」と「バケーション(Vacation)」を組み合わせた造語で、観光地やリゾート地、帰省先といった普段の職場とは異なる場所で、休暇を取りながらリモートワークを行う働き方を指します。

ブレジャーとワーケーションの最も大きな違いは、「仕事」と「休暇」のどちらが主軸になっているかという点にあります。

| 項目 | ブレジャー (Business + Leisure) | ワーケーション (Work + Vacation) |

|---|---|---|

| 主従関係 | 仕事(出張)が主で、その前後に休暇を追加する | 休暇(滞在)が主で、その合間に仕事をする |

| 場所の選定基準 | 出張先またはその周辺(業務都合で決まる) | 従業員が自由に選ぶ観光地・リゾート地など |

| 業務の形態 | 出張先での対面業務(顧客訪問、会議など)が中心 | リモートワークが前提(PCとネット環境で完結) |

| 期間 | 出張期間+数日間の休暇が一般的(比較的短期) | 数日~数週間、場合によっては月単位(比較的長期も可能) |

| 費用の考え方 | 業務分は会社負担、休暇分は自己負担(明確な区分) | 交通費・滞在費の負担ルールは企業により多様(補助金を出すケースも) |

| 制度の目的 | 出張の効率化、従業員のリフレッシュ、有休取得促進 | 新たな働き方の提供、生産性向上、創造性の刺激 |

この表を基に、それぞれの違いをさらに詳しく見ていきましょう。

1. 主従関係と目的の違い

ブレジャーの出発点は、あくまで「出張」という業務です。顧客との商談や現地調査といった、その場所に行かなければならない明確な業務目的が存在し、その付随的な機会としてレジャーが加わります。つまり、「仕事が主、レジャーが従」という関係性が成り立ちます。

一方、ワーケーションは「休暇」の要素がより強いと言えます。「このリゾート地でリフレッシュしながら働きたい」「実家に帰省するついでに仕事も進めたい」といった、従業員個人の希望が起点となります。休暇を楽しむ時間の中で、必要な業務をこなすというスタイルであり、「休暇が主、仕事が従」というニュアンスが強くなります。

2. 場所の制約と業務形態の違い

場所の選定基準も大きく異なります。ブレジャーで滞在する場所は、出張先という業務上の都合によって規定されます。東京の企業に勤める社員が、ブレジャーをしたいからといって、業務と無関係な沖縄を選ぶことはできません。あくまで、大阪や福岡といった出張先が活動の拠点となります。また、業務内容も訪問や会議など、現地での対面業務が中心となることがほとんどです。

対照的に、ワーケーションを行う場所は従業員が自由に選ぶことができます。海辺のコテージ、山中の温泉旅館、海外の都市など、インターネット環境さえあればどこでも仕事場になり得ます。そのため、ワーケーションが成立する大前提として、業務がPC一台で完結するリモートワークが可能であることが求められます。

3. 期間と費用の考え方の違い

ブレジャーは出張期間に紐づくため、数日間の休暇を追加する形が一般的で、比較的短期間で完結します。費用負担も、業務とレジャーの区分が比較的明確なため、「業務期間は会社負担、延長した休暇期間は自己負担」というルールを適用しやすいのが特徴です。

ワーケーションは、長期休暇と組み合わせて数週間から1ヶ月以上滞在するケースも珍しくありません。費用については、会社が交通費や滞在費の一部を補助する「ワーケーション手当」のような制度を設ける場合もあれば、完全に自己負担とする場合もあり、企業によってルールは様々です。

どちらの制度が自社に適しているか?

ブレジャーとワーケーションのどちらが適しているかは、企業の事業内容や従業員の職種によって異なります。

- ブレジャーが適している企業・職種:

- 営業職、コンサルタント、フィールドエンジニアなど、顧客訪問や現地調査で出張が多い企業。

- 対面でのコミュニケーションが業務上不可欠な業種。

- まずはスモールスタートで新しい働き方を試したい企業(費用や労務管理の線引きが比較的容易なため)。

- ワーケーションが適している企業・職種:

- ITエンジニア、デザイナー、ライター、マーケターなど、業務の大部分がリモートで完結する企業。

- フルリモートワーク制度を導入しており、従業員の働く場所の自由度が高い企業。

- 従業員の創造性や自律性をより重視する企業文化を持つ組織。

もちろん、両方の制度を併用することも有効な選択肢です。例えば、営業職にはブレジャー制度を、バックオフィス部門にはワーケーション制度を提供することで、全従業員がそれぞれの働き方に合った形でメリットを享受できるようになります。

結論として、ブレジャーとワーケーションは、仕事と休暇を組み合わせるという点で似ていますが、その成り立ち、目的、運用形態は全く異なります。この違いを正しく理解し、自社のビジネスモデルや企業文化、従業員のニーズに合致した制度を選択・設計することが、導入成功への第一歩となります。

ブレジャーが注目される背景

ブレジャーという働き方が、なぜ今、これほどまでに注目を集めているのでしょうか。それは、単なる一過性のトレンドではなく、私たちの社会や働き方を取り巻く環境が大きく変化していることに起因します。ここでは、「働き方の多様化」と「ワークライフバランスの重視」という二つの大きな潮流から、ブレジャーが求められる背景を深掘りします。

働き方の多様化

かつて、日本の働き方は「毎日決まった時間にオフィスに出社し、定時まで働く」という画一的なスタイルが主流でした。しかし、テクノロジーの進化や社会情勢の変化により、その常識は大きく覆されつつあります。

第一に、リモートワークの急速な普及が挙げられます。特に新型コロナウイルスのパンデミックは、半ば強制的に企業のリモートワーク導入を後押ししました。その結果、多くのビジネスパーソンが「オフィスに行かなくても仕事はできる」という事実を体験しました。これにより、働く場所や時間に対する考え方が柔軟になり、仕事とプライベートの境界線をより自由にデザインしようという意識が高まりました。出張という物理的な移動と、個人の時間を組み合わせるブレジャーは、こうした柔軟な働き方を求める現代の価値観に非常にマッチしています。

第二に、グローバル化の進展です。ビジネスの舞台が世界中に広がり、海外出張の機会も増加しました。異文化に触れる機会が増えたことで、従業員の中には「せっかく遠くまで来たのだから、仕事だけで帰るのはもったいない」と感じる人が増えています。現地の文化を深く体験したい、語学力を試したいといった自己成長への意欲が、ブレジャーへのニーズを高める一因となっています。企業側も、従業員がグローバルな視野を養うことを奨励する傾向にあり、ブレジャーをそのための有効な手段と捉え始めています。

第三に、政府による後押しも無視できません。観光庁は、新たな観光需要の創出と働き方改革の推進を目的として、ブレジャーの普及を積極的に支援しています。出張者が滞在を延長し、現地で消費活動を行うことは、特に平日の観光需要を喚起し、地方経済の活性化に繋がります。こうした背景から、企業がブレジャーを導入しやすい環境が整いつつあるのです。(参照:観光庁ウェブサイト)

これらの要因が複合的に絡み合い、従業員一人ひとりが自身のライフスタイルに合わせて働き方を選択できる環境が求められるようになりました。ブレジャーは、この「働き方の多様化」という大きな流れを象徴する、新しい選択肢の一つとして確固たる地位を築きつつあります。

ワークライフバランスの重視

「仕事のために私生活を犠牲にする」という時代は終わりを告げ、多くの人が仕事と私生活の調和、すなわちワークライフバランスを重視するようになりました。この価値観の変化が、ブレジャーへの関心を強力に後押ししています。

まず、長時間労働の是正と健康経営への意識の高まりがあります。働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務化が進められました。企業は、従業員の心身の健康を守り、持続的に高いパフォーマンスを発揮してもらう「健康経営」の視点を強く意識するようになっています。出張は移動や環境の変化を伴い、従業員にとって大きな負担となることがあります。ブレジャーは、この負担をリフレッシュの機会に変えることで、従業員のメンタルヘルスを維持し、燃え尽き症候群を防ぐ効果が期待されます。

次に、従業員エンゲージメントの向上への期待です。従業員エンゲージメントとは、従業員が自社の目標や戦略に共感し、仕事に対して自発的な貢献意欲を持っている状態を指します。自分の時間や成長を大切にしてくれる会社、柔軟な働き方を認めてくれる会社に対して、従業員は感謝の念や信頼感を抱きやすくなります。ブレジャー制度の導入は、「会社は従業員のことを大切に考えてくれている」という強力なメッセージとなり、結果としてエンゲージメントを高め、組織全体の活力を向上させることに繋がります。

そして、有給休暇取得率の向上という現実的な課題も背景にあります。日本は長年、他の先進国と比較して有給休暇の取得率が低いことが課題とされてきました。「同僚に迷惑がかかる」「休むタイミングがない」といった理由で、休暇取得をためらう従業員は少なくありません。ブレジャーは、この課題に対する有効な解決策となり得ます。出張という「仕事を休むわけではない」機会に休暇を接続させることで、休暇取得への心理的・物理的なハードルが大きく下がります。結果として、企業の有給休暇取得義務の達成にも貢献し、従業員は気兼ねなくリフレッシュの時間を得ることができます。

このように、ブレジャーが注目されるのは、単なる流行や目新しさからではありません。働き方が多様化し、個人の幸福や健康を重視する現代社会において、仕事と人生の双方を豊かにするための必然的な選択肢として、その重要性が認識され始めているのです。

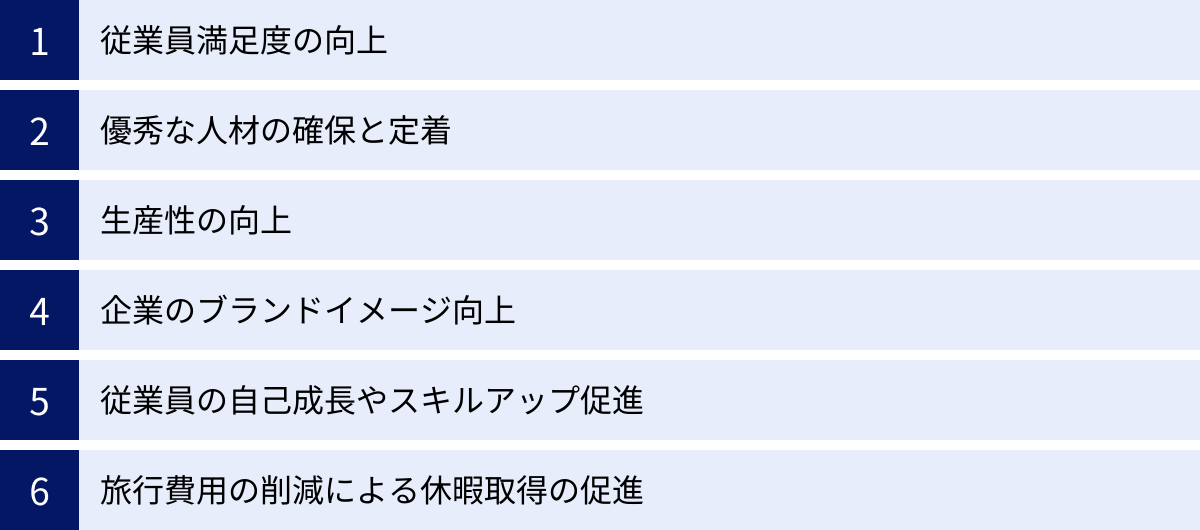

ブレジャーを導入するメリット

ブレジャーの導入は、従業員個人の満足度を高めるだけでなく、企業経営においても多岐にわたる戦略的なメリットをもたらします。従業員、企業、そして社会という三つの視点から、その具体的な利点を深く掘り下げていきましょう。

従業員満足度の向上

ブレジャーがもたらす最も直接的で大きなメリットは、従業員満足度(ES: Employee Satisfaction)の向上です。

まず、心身のリフレッシュ効果が挙げられます。出張は、慣れない環境での業務遂行や移動による疲労など、従業員に少なからずストレスを与えます。しかし、出張後に観光や休息といった「ご褒美」が待っていると分かっていれば、出張に対するネガティブなイメージが払拭され、むしろ前向きなモチベーションに繋がります。仕事の緊張感から解放され、美しい景色を眺めたり、美味しい食事を楽しんだりする時間は、心身を効果的にリフレッシュさせ、次の仕事への活力を生み出します。

次に、自己実現の機会創出です。普段の生活ではなかなか訪れることのできない場所へ行く機会を得られるのが出張の醍醐味です。ブレジャーを利用すれば、その土地ならではの文化に触れたり、歴史的な建造物を訪れたり、趣味のアクティビティに挑戦したりと、従業員が個人の興味・関心を追求する時間を持つことができます。こうした体験は、人生を豊かにし、個人の幸福度を高める上で非常に重要です。

そして、こうした経験を提供してくれる企業に対し、従業員は感謝の念とエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高めます。「自分のワークライフバランスを尊重し、柔軟な働き方を認めてくれる良い会社だ」と感じることで、組織への帰属意識や信頼感が深まり、仕事に対するエンゲージメントも自然と向上していくのです。

優秀な人材の確保と定着

少子高齢化による労働力人口の減少が進む中、優秀な人材の獲得競争は激化の一途をたどっています。このような状況において、ブレジャー制度は他社との差別化を図る強力な武器となります。

採用活動において、ブレジャー制度は求職者にとって非常に魅力的な福利厚生として映ります。特に、ワークライフバランスや自己成長を重視するミレニアル世代やZ世代にとって、給与や役職といった条件だけでなく、「どのような働き方ができるか」は企業選びの重要な基準です。ブレジャーのような先進的で柔軟な制度があることは、「従業員を大切にする企業文化」の象徴として、優秀な人材を引きつける強力なアピールポイントになります。

また、人材の確保だけでなく、定着(リテンション)においても大きな効果を発揮します。従業員満足度の向上は、離職率の低下に直結します。ブレジャー制度を利用して仕事とプライベートを充実させている従業員は、「この会社で働き続けたい」という意欲が高まります。優秀な社員の流出を防ぐことは、採用コストや再教育コストの削減にも繋がり、企業の持続的な成長を支える基盤となります。

生産性の向上

一見、休暇を増やすことは生産性の低下に繋がるように思えるかもしれません。しかし、長期的な視点で見ると、ブレジャーは組織全体の生産性を向上させる複数の効果を持っています。

第一に、モチベーションの向上が生産性を高めます。前述の通り、リフレッシュされた心身と高いエンゲージメントは、従業員の仕事への集中力や意欲を高めます。また、「仕事を早く終わらせて観光に行こう」というインセンティブが働くことで、出張中の業務をより効率的に、時間内に終わらせようという意識が高まることも期待できます。

第二に、新たなアイデアやイノベーションの創出です。日常業務から離れ、普段とは異なる環境に身を置くことは、凝り固まった思考を解放し、新しい視点や発想を生み出すきっかけとなります。旅先での出会いや体験、文化的な刺激が、既存の課題に対する斬新な解決策や、新しい商品・サービスのアイデアに繋がる可能性は十分にあります。ブレジャーは、従業員個人の創造性を刺激し、組織のイノベーションを促進する土壌を育むのです。

企業のブランドイメージ向上

ブレジャー制度の導入は、社内だけでなく社外に対してもポジティブな影響を与え、企業のブランドイメージを向上させます。

従業員のワークライフバランスを尊重し、幸福を追求する姿勢は、「従業員を大切にする先進的な企業」という評価に繋がります。これは、顧客や取引先、投資家といったステークホルダーからの信頼を高める上で非常に有効です。

また、従業員が出張先で観光や消費活動を行うことは、その地域の経済活性化に貢献することを意味します。特に地方創生が重要な社会課題となる中で、ブレジャーの推進は企業の社会的責任(CSR)を果たす活動の一環としても評価されます。こうした取り組みは、企業のパブリックイメージを向上させ、持続可能な社会の実現に貢献する企業としての認知を広げることに繋がります。

従業員の自己成長やスキルアップ促進

ブレジャーは、従業員が楽しみながら自己成長を遂げる絶好の機会を提供します。

特に海外出張の場合、レジャーの時間を使って現地の人々と交流することは、実践的な語学力の向上や異文化理解を深める上で非常に効果的です。ビジネスシーンとは異なるリラックスした状況でのコミュニケーションは、より深くその国の文化や価値観を肌で感じさせてくれます。こうした経験を通じて培われたグローバルな視野は、国際的なビジネスを展開する上で大きな強みとなります。

さらに、ブレジャーの計画立案から実行までの一連のプロセスは、従業員の自律性や計画性、自己管理能力を養います。限られた時間と予算の中で、いかにして仕事とプライベートを両立させ、満足度の高い時間を過ごすかを考える経験は、プロジェクトマネジメント能力にも通じるスキルを育むでしょう。

旅行費用の削減による休暇取得の促進

従業員にとって、ブレジャーは休暇取得のハードルを劇的に下げるという、非常に実利的なメリットがあります。

最大の理由は、出張先までの往復交通費を会社が負担してくれる点です。個人で旅行する場合、交通費は費用の大きな割合を占めます。しかしブレジャーなら、この主要なコストをかけずに旅行先へ行くことができます。これは、特に遠隔地や海外への旅行を考える従業員にとって、休暇取得の強力なインセンティブとなります。

このインセンティブは、日本の長年の課題である有給休暇取得率の向上にも直接的に貢献します。「せっかく会社のお金で遠くまで来たのだから、この機会に休んで観光しよう」という自然な動機付けが、これまで休暇取得をためらっていた従業員の背中を押すのです。

結論として、ブレジャーの導入は、従業員の幸福度を高めると同時に、人材戦略、生産性、企業ブランドといった経営の根幹に関わる課題解決にも貢献する、極めて費用対効果の高い投資と言えるでしょう。

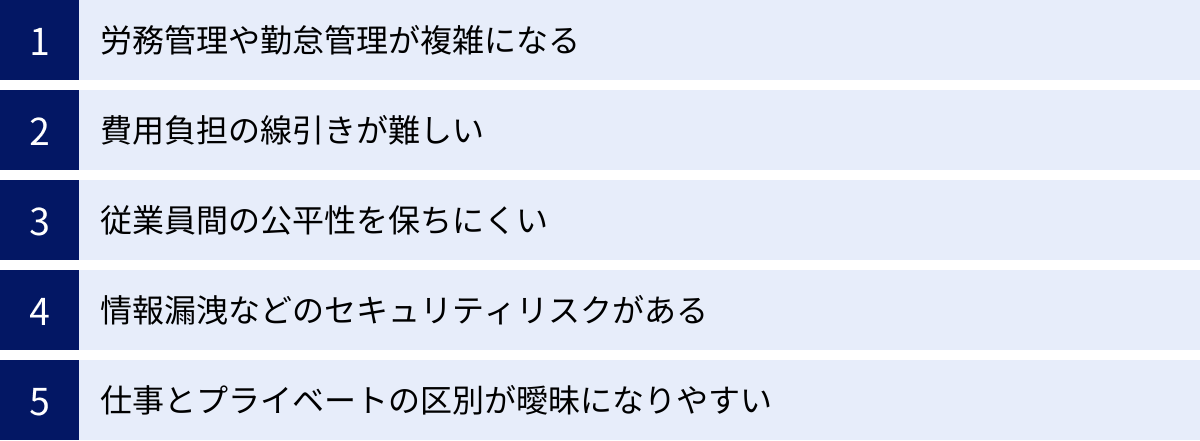

ブレジャーを導入する際のデメリットと課題

ブレジャーは多くのメリットをもたらす一方で、その導入と運用にはいくつかのデメリットや乗り越えるべき課題が存在します。これらのリスクを事前に認識し、適切な対策を講じることが、制度を成功に導く鍵となります。ここでは、企業が直面しがちな5つの主要な課題について、具体的な対策とともに解説します。

労務管理や勤怠管理が複雑になる

ブレジャー導入における最大の課題の一つが、労務・勤怠管理の複雑化です。特に、どこまでが労働時間で、どこからが私的な時間なのかの線引きが曖昧になりやすいという問題があります。

課題の詳細:

例えば、出張先への移動時間は労働時間に含まれるのか、レジャー期間中にクライアントから緊急の電話対応をした時間はどう扱うのか、といったグレーゾーンが発生しがちです。これらの時間の管理を怠ると、労働基準法に抵触するリスク(例:残業代の未払い)や、万が一レジャー中に事故が発生した場合の安全配慮義務違反を問われる可能性があります。

対策:

この課題を乗り越えるためには、厳格なルール作りと運用の徹底が不可欠です。

- 勤怠報告のルール化: 勤怠管理システムやチャットツール、日報などを活用し、「業務開始時刻」と「業務終了時刻」を従業員自身が毎日正確に報告することを義務付けます。これにより、労働時間を客観的な記録として残します。

- 労働時間の定義の明確化: 就業規則やブレジャー利用規程において、移動時間や接待・会食などの扱いを具体的に定めます。「出張先への通常の移動時間は労働時間とみなすが、業務終了後の私的な移動は労働時間に含まない」といった基準を明記します。

- レジャー中の業務対応ルール: 原則として、休暇取得中の業務連絡や業務遂行は禁止とします。ただし、やむを得ない緊急対応が発生した場合は、事後に必ず上長へ報告し、その作業時間を労働時間として正確に記録・申請するフローを構築します。

費用負担の線引きが難しい

労務管理と並んで問題になりやすいのが、費用の切り分けです。会社負担と自己負担の境界線が曖昧だと、従業員の不満や経費精算時のトラブルに繋がります。

課題の詳細:

宿泊費、交通費、食費、通信費など、様々な費用項目で判断に迷うケースが想定されます。例えば、延泊することで往復の航空券が安くなる「週末効果」が発生した場合、その差額分は会社が享受すべきか、従業員に還元すべきか。出張先から少し離れた観光地へ移動する際の交通費はどちらが負担するのか。こうした細かな点が、混乱の元となります。

対策:

トラブルを未然に防ぐには、出張旅費規程などにブレジャー利用時の費用負担ルールを詳細に明記することが重要です。

- 宿泊費: 「業務期間中の宿泊費は1泊あたり〇〇円を上限として会社が負担。それを超える分および休暇期間中の宿泊費は全額自己負担」のように、具体的な金額と期間で定めます。

- 交通費: 「会社が負担するのは、自宅またはオフィスから出張先までの直接的な往復交通費のみ。休暇中の私的な移動にかかる費用は全て自己負担」と原則を明確にします。

- その他費用: 海外旅行保険については、「業務期間中は会社負担の保険を適用するが、休暇期間中の活動をカバーする保険は自己負担で任意加入とすること」など、保険の適用範囲についても定めておくと安心です。

- Q&A集の作成: 想定される様々なケースをQ&A形式でマニュアルにまとめておくことで、従業員の疑問を解消し、経理担当者の負担を軽減できます。

従業員間の公平性を保ちにくい

ブレジャーは出張に付随する制度であるため、その利用機会は職種によって偏りが生じます。これが、従業員間の不公平感に繋がる可能性があります。

課題の詳細:

全国や世界を飛び回る営業職やコンサルタントはブレジャーの機会に恵まれる一方で、オフィスでの勤務が中心の内勤事務職や研究開発職の従業員は、制度を利用したくてもその機会がほとんどありません。この利用機会の格差が、「特定の職種だけが優遇されている」といった不満を生み、社内の連帯感を損なう恐れがあります。

対策:

完全な公平性を保つことは困難ですが、格差を是正し、不満を緩和するための工夫は可能です。

- 代替制度の導入: ブレジャーを利用しにくい従業員向けに、ワーケーション制度や、リフレッシュ休暇制度、自己啓発支援制度などを併設し、全従業員が何らかの形で恩恵を受けられるようにバランスを取ります。

- 利用回数の制限: 一人の従業員が過度に制度を利用することを防ぐため、「ブレジャーの利用は年間〇回まで」といった上限を設けることも一つの方法です。

- 丁寧な説明と目的の共有: 制度導入時に、「この制度の目的は、出張という業務負担を軽減し、その機会を有効活用することにある」と丁寧に説明し、全従業員の公平な利用を保証するものではないことを理解してもらう努力も重要です。

情報漏洩などのセキュリティリスクがある

ブレジャー利用中は、カフェやホテルのラウンジ、空港など、セキュリティレベルの低い環境でPCやスマートフォンを操作する機会が増えます。これにより、情報漏洩のリスクが高まります。

課題の詳細:

公共のフリーWi-Fi利用による通信の盗聴、背後からの画面の覗き見(ショルダーハッキング)、PCやスマートフォンの盗難・紛失など、様々なセキュリティインシデントのリスクに晒されます。万が一、顧客情報や機密情報が漏洩した場合、企業は深刻な信用の失墜と金銭的な損害を被ることになります。

対策:

技術的な対策と、従業員の意識向上の両面からアプローチします。

- 技術的対策の徹底:

- VPN(仮想プライベートネットワーク)の利用を義務化し、通信を暗号化する。

- PCのハードディスクを暗号化し、万が一の盗難に備える。

- 多要素認証を導入し、不正ログインを防ぐ。

- MDM(モバイルデバイス管理)ツールを導入し、紛失・盗難時に遠隔でデバイスをロックしたり、データを消去したりできるようにする。

- ルールの策定と教育:

- 情報セキュリティポリシーにブレジャー利用時の遵守事項を追記する。

- 公共の場での機密情報の取り扱いや、離席時のPC画面ロックの徹底などをルール化する。

- 定期的なセキュリティ研修を実施し、従業員一人ひとりのリスク意識を高める。

仕事とプライベートの区別が曖昧になりやすい

ブレジャーは仕事とプライベートを繋げる働き方ですが、その境界が曖昧になりすぎると、かえって従業員のストレスに繋がる「ワークライフブラー(公私混同)」という問題を引き起こす可能性があります。

課題の詳細:

休暇中の従業員は「会社から緊急の連絡が来るかもしれない」と完全にリラックスできず、一方で上司や同僚は「休んでいるところに連絡するのは気が引ける」と業務上の連携に支障をきたす、といった状況が起こり得ます。オンとオフの切り替えがうまくいかないと、ブレジャー本来のリフレッシュ効果が得られなくなってしまいます。

対策:

明確なコミュニケーションルールを設けることが、この問題を解決します。

- 連絡ルールの設定: 「休暇中の従業員への連絡は、電話ではなくチャットツールやメールに限定する」「緊急時を除き、返信は業務再開後で良い」といったルールを定めます。

- 「つながらない権利」の尊重: 休暇中は仕事から完全に解放される権利があることを、会社として公式に認め、周知します。

- 管理職の役割: 上司が部下の休暇を尊重し、率先して「休み中はしっかり休んでください」と声をかけるなど、休暇を取得しやすい雰囲気を作ることが極めて重要です。

これらのデメリットや課題は、導入前の周到な準備と詳細なルール策定、そして全社的なコミュニケーションによって十分に乗り越えることが可能です。課題から目を背けず、一つひとつ丁寧に対策を講じることが、ブレジャー導入を成功させるための不可欠なプロセスとなります。

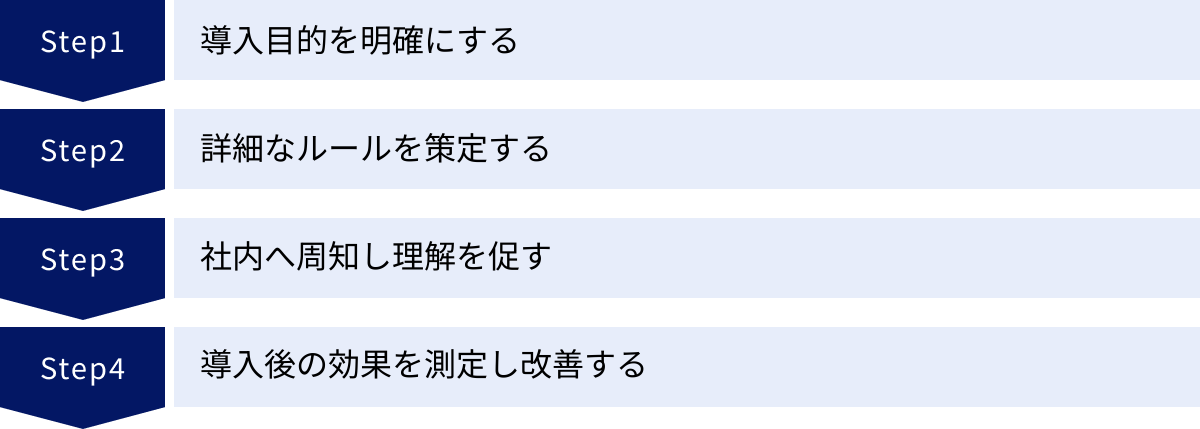

ブレジャー導入を成功させる4つのステップ

ブレジャー制度を形骸化させず、企業と従業員の双方にとって価値あるものにするためには、計画的かつ段階的な導入プロセスが不可欠です。ここでは、導入を成功に導くための具体的な4つのステップを解説します。

① 導入目的を明確にする

すべての施策と同様に、ブレジャー導入も「なぜ、我々の会社はブレジャーを導入するのか?」という目的を明確にすることから始まります。流行に乗るだけの安易な導入は、多くの場合失敗に終わります。

まず、自社が抱える経営課題や人事課題を洗い出しましょう。例えば、以下のような課題が考えられます。

- 「優秀な若手人材の採用に苦戦している」

- 「営業部門の離職率が高い」

- 「従業員の有給休暇取得率が目標に達していない」

- 「社員のメンタルヘルス不調が増加傾向にある」

- 「イノベーティブなアイデアが生まれにくい組織風土になっている」

次に、これらの課題に対して、ブレジャーがどのように貢献できるかを結びつけます。

- 課題: 採用競争力の低下 → 目的: 「先進的な働き方をアピールし、優秀な人材を獲得する」

- 課題: 離職率の高さ → 目的: 「従業員満足度を向上させ、人材の定着を図る」

- 課題: 有休取得率の低迷 → 目的: 「出張をフックに休暇取得を促進し、法定義務を達成する」

このように目的を具体的に設定することで、導入すべき制度の細部(対象者、利用条件、支援内容など)が見えてきます。例えば、「人材獲得」が最優先目的ならば、求職者にとって魅力的で分かりやすい、利用しやすい制度設計が求められます。「コスト削減」を同時に重視するなら、費用負担のルールをより厳格にする必要があるでしょう。

この段階で、経営層、人事部、労務部、そして現場の管理職など、関係各所を巻き込み、導入目的についてコンセンサス(合意)を形成しておくことが、後のプロセスをスムーズに進める上で極めて重要です。

② 詳細なルールを策定する

目的が明確になったら、次はその目的を達成するための具体的なルール作りに入ります。ここで策定したルールは、就業規則や出張旅費規程、あるいは新たに作成する「ブレジャー利用規程」などに明記し、全従業員がいつでも参照できるように文書化する必要があります。

対象者や利用条件

誰が、どのような条件で制度を利用できるのかを定義します。

- 対象者: 正社員のみか、契約社員やパートタイマーも含むのか。勤続年数(例:入社1年以上)や役職による制限を設けるか。最初は特定の部門で試験的に導入し、段階的に対象を広げるというアプローチも有効です。

- 対象となる出張: 国内出張のみか、海外出張も対象とするか。日帰り出張は対象外とするか、最低宿泊日数の条件(例:2泊3日以上の出張)を設けるかなどを定めます。

- 利用条件:

- 申請手続き: 「出張申請と同時に、指定の申請書を提出する」「遅くとも出張開始日の〇営業日前までに申請を完了させる」など、申請のタイミングと方法を具体化します。

- 承認フロー: 直属の上司のみの承認で良いか、人事部の承認も必要かなど、承認プロセスを明確にします。

- 利用回数: 「年間〇回まで」「四半期に1回まで」など、利用頻度に上限を設けるかどうかを検討します。

費用負担の範囲

トラブルを避けるために最も重要な項目です。会社負担と自己負担の範囲を明確に切り分けます。

| 費用項目 | 会社負担 | 自己負担 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 往復交通費 | 自宅/オフィス⇔出張先 | 観光地への移動費など | 業務に直接必要な経路のみ |

| 宿泊費 | 業務期間中の宿泊費 | 休暇期間(延泊分)の宿泊費 | 会社規程の上限額を適用 |

| 日当・出張手当 | 業務期間中のみ支給 | 休暇期間中は支給なし | – |

| 食費 | 業務期間中の接待交際費 | 業務外および休暇期間中の食費 | – |

| 海外旅行保険 | 業務期間中 | 休暇期間中(任意加入を推奨) | 補償範囲を明確に周知 |

上記のような表形式で規程に記載すると、従業員にとって非常に分かりやすくなります。航空券の「週末効果」など、判断が難しいグレーゾーンについても、具体的なケーススタディを交えてルールを定めておきましょう。

勤怠管理の方法

労働時間を正確に把握し、法的なリスクを回避するためのルールです。

- 報告手段: どのツール(勤怠管理システム、チャット、メール等)を使って、何を報告するのかを定めます。基本は「業務開始」「業務終了」の報告を徹底させます。

- 時間の定義: どこからどこまでが労働時間かを定義します。「移動時間は原則として労働時間に含まないが、移動中に業務指示があった場合はその時間を申告すること」など、細かく定めます。

- 緊急時の対応: 休暇中に緊急の業務対応が発生した場合の報告フローと、その労働時間を事後申請する手続きを明確にしておきます。

セキュリティ対策

情報資産を守るためのルールも不可欠です。

- デバイスの利用: 会社貸与のPC・スマートフォンの利用を原則とし、私物デバイスの利用(BYOD)を許可する場合は、その際のセキュリティ要件(MDM導入など)を定めます。

- 禁止事項の明記: 「公共のフリーWi-FiでのVPNを介さない機密情報へのアクセス」「カフェなど公共の場での機密文書の閲覧」「離席時のPC画面ロック未実施」などを明確な禁止事項としてルール化します。

- インシデント報告: デバイスの紛失・盗難、ウイルス感染などのインシデントが発生した場合、速やかに誰に、どのように報告するかの緊急連絡網を整備・周知します。

③ 社内へ周知し理解を促す

どんなに素晴らしい制度やルールを作っても、それが従業員に知られていなければ意味がありません。また、表面的な理解だけでは、制度が形骸化したり、予期せぬトラブルが発生したりします。

- 全社説明会の実施: 制度の導入目的、利用方法、詳細なルール、そして期待される効果について、経営層や人事担当者から直接、全従業員に説明する機会を設けます。質疑応答の時間を十分に確保し、従業員の疑問や不安をその場で解消することが重要です。

- 分かりやすいマニュアルの配布: 説明会の内容を補完し、いつでも参照できるマニュアルを作成します。図やQ&Aを多用し、専門用語を避けた平易な言葉で記述する工夫が求められます。このマニュアルは、社内ポータルサイトやイントラネットに掲載し、アクセスしやすくしておきましょう。

- 管理職への徹底した教育: ブレジャー制度の成否は、現場の管理職の理解と協力にかかっていると言っても過言ではありません。部下からの申請を承認し、業務の調整を行うのは管理職です。部下が気兼ねなく制度を利用できるよう、管理職自身が制度の目的を深く理解し、肯定的な姿勢で部下を後押しする雰囲気を作ることが不可欠です。管理職向けの研修を実施することも非常に有効です。

④ 導入後の効果を測定し改善する

制度は導入して終わりではありません。定期的にその効果を測定し、課題を洗い出し、改善を続けるPDCAサイクルを回していくことが、制度をより良いものへと進化させます。

- KPI(重要業績評価指標)の設定と追跡: ステップ①で設定した導入目的に基づき、具体的なKPIを設定します。例えば、「従業員満足度調査のスコア」「離職率」「採用応募者数」「有給休暇取得率」「ブレジャー制度の利用率」などを定点観測します。

- 利用者へのアンケート: 制度を利用した従業員に対し、満足度、利用手続きの分かりやすさ、困った点などをヒアリングするアンケートを実施します。これにより、現場のリアルな声を集めることができます。

- 定期的な見直しと改善: 収集したKPIデータやアンケート結果を基に、定期的に(例えば半年に1回や1年に1回)制度の見直し会議を行います。「申請手続きが煩雑すぎる」という声が多ければフローを簡素化する、「費用負担のルールで解釈に迷う点があった」というフィードバックがあれば規程をより明確に改訂するなど、継続的な改善を行います。

この「目的明確化 → ルール策定 → 周知徹底 → 改善」という4つのステップを着実に実行することで、ブレジャーは企業文化に深く根付き、そのメリットを最大限に引き出すことができるでしょう。

ブレジャー導入を支援するおすすめサービス3選

ブレジャー制度を円滑に運用するためには、出張手配の効率化、経費精算の簡素化、そしてガバナンスの強化が不可欠です。これらの課題を解決するために、多くの企業がBTM(Business Travel Management)サービスを活用しています。BTMは、出張に関するあらゆる手配や管理を一元化し、企業の規定遵守をサポートする強力なツールです。ここでは、ブレジャー導入を検討する企業におすすめの代表的なBTMサービスを3つ紹介します。

① JTB BTM

日本最大手の旅行会社JTBが提供するBTMサービスは、その豊富な実績と総合力に強みがあります。国内外に広がる強力なネットワークを活かし、出張手配から危機管理までをワンストップでサポートします。

主な特徴:

- 高度なガバナンス機能: 企業の出張旅費規程をシステムに詳細に設定できる点が大きな特徴です。役職に応じた宿泊費の上限や、利用可能な交通機関、航空会社の座席クラスなどを事前に登録しておくことで、規程に違反する予約ができないように制御したり、承認者にアラートを通知したりできます。これにより、ブレジャー利用時の複雑な費用負担ルールを遵守させやすくなります。

- オンライン手配とオペレーター対応の両立: 従業員は専用のオンライン予約ツールを使って、国内外の航空券、新幹線、ホテルなどを簡単かつ迅速に手配できます。同時に、複雑な旅程や急な変更が発生した際には、経験豊富な専門オペレーターによるサポートも受けられるため、利便性と安心感を両立しています。

- グローバルな危機管理サポート: 海外出張時における現地の治安情報提供、災害やテロ発生時の安否確認サービスなど、従業員の安全を確保するための危機管理体制が充実しています。これは、レジャー期間中の従業員の安全確保という企業の安全配慮義務を果たす上でも大きな助けとなります。

- 出張データの可視化と分析: 誰が、いつ、どこへ、いくらで出張しているかといったデータを一元管理・可視化できます。このデータを分析することで、無駄なコストの発見や、より効率的な出張プロセスの構築に繋げることが可能です。

こんな企業におすすめ:

グローバルに事業を展開する大企業や、コンプライアンス遵守を特に重視する企業、出張に関するあらゆる業務を包括的に効率化・最適化したい企業に適しています。

参照:株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ 公式サイト

② HISの出張手配サービス

格安旅行のイメージが強いHISですが、法人向けの出張手配サービスにおいても独自の強みを発揮しています。特にコスト削減と柔軟な対応力に定評があります。

主な特徴:

- 圧倒的なコスト削減力: LCC(格安航空会社)の取り扱いが豊富であることに加え、HIS独自の法人向け特別料金や、海外の割安なホテルとの提携など、出張コストを削減するための多彩な選択肢を提供しています。コスト意識の高い企業にとって、これは大きな魅力となります。

- オンラインと有人対応のハイブリッド: 使いやすいオンライン予約システムに加え、全国の法人営業拠点にいる専門の担当者が手厚くサポートします。一つの出張に対してオンラインと有人対応を柔軟に使い分けることができ、複雑な要望にもきめ細かく対応してもらえます。

- 強力な海外ネットワーク: 世界各国に広がる自社ネットワークを活かし、海外出張や現地でのサポートに強みを持っています。海外でのブレジャーを推進したい企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

- 経費精算システムとの連携: 主要な経費精算システムとシームレスに連携できるため、出張申請から航空券・ホテルの手配、そして帰国後の経費精算までの一連のフローをデジタル化し、大幅に効率化することが可能です。

こんな企業におすすめ:

出張コストの削減を最優先課題とする企業や、成長段階にある中小・ベンチャー企業、LCCの利用など柔軟な出張スタイルを許容している企業に最適です。

参照:株式会社エイチ・アイ・エス 法人営業本部 公式サイト

③ ANA Biz

日本の航空大手である全日本空輸(ANA)が提供する法人向け出張手配サポートサービスです。航空券の手配に特化しており、シンプルかつ直接的なメリットを提供します。

主な特徴:

- ANA航空券のコスト削減: 「ANA Biz」限定の割引運賃が適用されるため、ANA便を利用する際の航空券コストを直接的に削減できます。特にANAの利用頻度が高い企業にとっては、導入効果が非常に分かりやすいサービスです。

- 導入・運用の手軽さ: 入会金や年会費が無料で、Webサイトから簡単に申し込みができます。システムもシンプルで直感的に利用できるため、BTMの導入に大きなコストや手間をかけたくない企業でも気軽に始めることができます。

- 予約・搭乗実績の一元管理: 管理者向けの専用ページで、社員の予約状況や搭乗実績を一覧で確認できます。これにより、誰がいつ出張しているかを簡単に把握でき、内部統制の強化に繋がります。

- 従業員にもメリット: ANA Bizを通じて予約した場合でも、搭乗者個人にANAマイレージクラブのマイルが通常通り積算されます。ブレジャーで旅行を楽しむ従業員にとって、マイルが貯まることは満足度をさらに高める嬉しいポイントになります。

こんな企業におすすめ:

出張の大部分がANA便の利用で占められている企業、特に国内出張が多い企業、まずは手軽にBTMを導入してみたい企業に向いています。

| サービス名 | 主な特徴 | 特に適した企業 |

|---|---|---|

| JTB BTM | 総合力とガバナンス強化。手配から危機管理まで一元管理。 | 大企業、グローバル企業、コンプライアンスを重視する企業 |

| HISの出張手配サービス | コスト削減と柔軟な対応。LCC利用や有人サポートが強み。 | 中小・ベンチャー企業、コスト意識の高い企業 |

| ANA Biz | ANA航空券のコスト削減とシンプルな管理機能。 | ANAの利用頻度が高い企業、国内出張が中心の企業 |

これらのサービスはそれぞれに特徴があり、企業の規模や出張の特性、重視するポイントによって最適な選択は異なります。自社の状況を分析し、複数のサービスを比較検討することが、ブレジャー制度を支える最適なインフラを構築する上で重要です。

参照:全日本空輸株式会社 ANA Biz 公式サイト

まとめ

本記事では、新しい働き方として注目される「ブレジャー」について、その定義からワーケーションとの違い、注目される背景、導入のメリット・デメリット、そして成功させるための具体的なステップまで、多角的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、ブレジャーとは出張(ビジネス)という業務機会に、個人の休暇(レジャー)を組み合わせることで、仕事とプライベートの双方を充実させる働き方です。その導入は、従業員にとってはリフレッシュや自己成長の機会となり、企業にとっては従業員満足度の向上、優秀な人材の確保・定着、生産性の向上、企業ブランドイメージの向上など、計り知れないメリットをもたらします。

しかし、その導入は決して簡単な道のりではありません。労務管理の複雑化、費用負担の線引き、従業員間の公平性、セキュリティリスクといった、乗り越えるべき課題も確かに存在します。これらの課題を克服し、ブレジャーを真に価値ある制度として組織に根付かせるためには、「①目的の明確化」「②詳細なルールの策定」「③社内への周知と理解促進」「④導入後の効果測定と改善」という4つのステップを、計画的かつ着実に実行することが不可欠です。

働き方の価値観が大きく変化し、従業員一人ひとりが自身のライフスタイルに合った働き方を求めるようになった現代において、ブレジャーはもはや単なる福利厚生の一環ではありません。それは、従業員のウェルビーイングを追求し、創造性と生産性を最大限に引き出すための、極めて重要な経営戦略と言えるでしょう。

柔軟で魅力的な働き方を許容し、従業員の幸福を真摯に考える企業文化を構築することは、これからの時代に「選ばれる企業」となるための必須条件です。ブレジャーの導入は、その企業文化を社内外に示す象徴的な一歩となり得ます。この記事が、貴社にとって最適な働き方改革を推進する一助となれば幸いです。