近年、日本の観光業界や地方創生の文脈で「DMO」という言葉を耳にする機会が増えました。インバウンド観光客の増加や、国内旅行のスタイルの多様化が進む中で、地域が一体となって観光客を惹きつけ、満足度を高め、地域経済を潤していく「観光地経営」の視点が不可欠になっています。その中核を担う存在として期待されているのが、DMO(観光地域づくり法人)です。

しかし、「DMOとは具体的に何をする組織なのか?」「従来の観光協会とは何が違うのか?」「よく似た言葉のDMCとの関係は?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

本記事では、DMOの基本的な意味や役割から、設立の背景、メリット・デメリット、さらには国内の具体的な活動まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、DMOが現代の観光戦略においてなぜ重要なのか、そして日本の各地域がどのようにして魅力を高めようとしているのか、その全体像を深く理解できるでしょう。

目次

DMO(観光地域づくり法人)とは

まず初めに、DMOという言葉の基本的な定義と、それが日本の観光政策においてどのような位置づけにあるのかを解説します。DMOは単なる観光案内所やプロモーション組織ではなく、地域全体の観光をマネジメントする「司令塔」としての役割を担っています。

観光地域づくりの「かじ取り役」を担う法人

DMOとは、「Destination Management/Marketing Organization」の頭文字を取った略称です。直訳すると「デスティネーション(目的地)をマネジメント(管理)/マーケティング(販売促進)する組織」となります。

ここで言う「デスティネーション」とは、市町村や都道府県、あるいは複数の県にまたがる広域エリアなど、観光客が訪れる「目的地」となる地域全体を指します。そして「マネジメント/マーケティング」とは、その地域の持つ有形無形の観光資源(美しい自然景観、歴史的な建造物、独自の文化、食、イベント、人々の暮らしなど)を最大限に活用し、持続可能な観光地として経営していくための一連の活動を意味します。

つまり、DMOは、地域の観光を一つの事業体として捉え、その価値を最大化するための戦略を立て、実行を管理する「かじ取り役」を担う法人のことです。その活動は、単にパンフレットを作って観光客を誘致するといった従来のプロモーション活動に留まりません。

- 地域の魅力の再発見と定義: 地域に眠っている観光資源を掘り起こし、それらを組み合わせて「この地域ならではの体験価値」を定義します。

- ターゲット顧客の明確化: どのような観光客に訪れてほしいのかを明確に設定します(例:欧米の富裕層、アジアのファミリー層、国内の若者グループなど)。

- データに基づく戦略策定: 観光客の動向やニーズをデータで分析し、科学的根拠に基づいた戦略を立てます。

- 関係者の連携促進: 自治体、宿泊施設、飲食店、交通事業者、土産物店、農林水産業者、そして地域住民といった、地域内の多様な関係者(ステークホルダー)のハブとなり、意見調整や連携を促進します。

- 受け入れ環境の整備: 多言語対応、Wi-Fi環境の整備、二次交通の改善、キャッシュレス決済の導入促進など、観光客が快適に過ごせる環境を整えます。

- 財源の確保: 自治体からの補助金だけでなく、自主事業による収益や会費など、活動を継続するための安定した財源を確保します。

このように、DMOは地域の観光に関するあらゆる要素を統合し、全体最適の視点からマネジメントする司令塔の役割を果たします。個々の事業者がバラバラに活動するのではなく、DMOが中心となって地域が一つのチームとして機能することで、より強力なブランドを構築し、観光客に一貫性のある質の高い体験を提供できるようになるのです。

日本版DMOとは

日本においてDMOの概念が本格的に導入されるようになったのは、2015年頃からです。政府が観光立国を推進し、地方創生の切り札として観光に注目する中で、海外で成果を上げていたDMOの仕組みが日本にも取り入れられました。

観光庁は、この日本におけるDMOを「観光地域づくり法人」と名付け、その定義を次のように示しています。

「地域の『稼ぐ力』を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する『観光地経営』の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人」

(参照:観光庁ウェブサイト)

この定義には、重要なキーワードがいくつも含まれています。

- 地域の「稼ぐ力」を引き出す: 観光を単なる交流事業ではなく、地域経済を支える基幹産業として成長させ、外貨(地域外からのお金)を獲得することを目指します。

- 地域への誇りと愛着を醸成: 観光振興を通じて、地域住民が自らの地域の魅力に気づき、誇りを持つことで、持続可能な地域づくりに繋げます。これは、観光客だけでなく、地域内部にも目を向けた重要な視点です。

- 「観光地経営」の視点: 前述の通り、地域を一つの会社のように捉え、収益性や顧客満足度、投資対効果などを考慮しながら運営していく考え方です。

- 多様な関係者との協同: DMOが独断で物事を進めるのではなく、あくまで地域の様々なプレイヤーと協力し、合意を形成しながら進めていく姿勢が求められます。

- 明確なコンセプト: 「あれもこれも」と魅力を羅列するのではなく、「この地域はこれで勝負する」という明確な旗印を掲げることが重要です。

- 戦略の策定と調整機能: 科学的データに基づいて戦略を立て、その戦略が絵に描いた餅で終わらないよう、関係各所の調整を行い、着実に実行へと導く役割を担います。

日本版DMOは、観光庁による登録制度が設けられており、一定の要件を満たした法人が「登録DMO」または「候補DMO」として登録されます。登録されることで、国からの財政支援や専門家派遣などのサポートを受けやすくなり、活動を加速させることができます。この登録制度については、後の章で詳しく解説します。

DMOが求められる背景

なぜ今、DMOという新たな組織がこれほどまでに注目され、全国各地で設立が進んでいるのでしょうか。その背景には、日本の社会経済構造の変化と、観光を取り巻く環境の大きな変化があります。

地方創生に向けた観光振興の重要性

日本の多くの地方地域は、人口減少、少子高齢化、そしてそれに伴う地域経済の縮小という深刻な課題に直面しています。基幹産業であった製造業や農林水産業の担い手不足も進み、地域の活力が失われつつあります。こうした状況を打破し、地域を活性化させるための国家的なプロジェクトが「地方創生」です。

地方創生において、地域の外部から人・モノ・カネを呼び込むことが極めて重要になります。その最も有効な手段の一つが「観光」です。観光は、地域に住む「定住人口」だけでなく、地域を訪れる「交流人口」を増やすことで、地域に新たな活気と経済的な恩恵をもたらします。

観光産業が地方創生に貢献する理由は、その経済波及効果の大きさにあります。観光客が地域でお金を使うと、そのお金は宿泊施設や飲食店だけでなく、そこで働く従業員の給料となり、食材を納入する農家や漁師、お土産品を作る職人、建物のメンテナンスを行う建設業者など、非常に幅広い分野に行き渡ります。このように、観光は裾野の広い産業であり、一つの消費が地域内で何度も循環することで、地域経済全体を潤す効果が期待できるのです。

さらに、近年の観光トレンドの変化も、DMOの必要性を後押ししています。かつての団体旅行のように、有名な観光名所を駆け足で巡る「モノ消費」型の観光から、その地域ならではの文化や自然に触れ、特別な体験を求める「コト消費」型の観光へとニーズがシフトしています。旅行者は、ガイドブックに載っている情報だけでなく、そこにしかない本物の体験や地域の人々との交流を求めています。

こうした「コト消費」のニーズに応えるためには、地域に点在する小さな魅力を掘り起こし、それらを組み合わせて魅力的な体験プログラムとして磨き上げる必要があります。しかし、これは個々の事業者だけの努力では限界があります。地域全体が連携し、統一されたコンセプトのもとで、戦略的に体験価値を創造し、発信していく仕組みが不可欠です。

DMOは、まさにこの「コト消費」時代の観光戦略を推進するための司令塔として期待されています。地域が一体となって「稼ぐ力」を身につけることで、人口減少下においても持続可能な地域社会を築いていく。これが、地方創生の文脈でDMOが強く求められる最大の理由です。

従来の観光協会との違い

「地域の観光を振興する組織」と聞くと、多くの人が「観光協会」を思い浮かべるかもしれません。確かに、観光協会も長年にわたり地域の観光振興に貢献してきましたが、DMOとはその役割や機能、組織体制において明確な違いがあります。

DMOは、観光協会が果たしてきた役割を否定するものではなく、むしろその機能を「観光地経営」という視点で発展・進化させたものと捉えることができます。実際、多くのDMOは、既存の観光協会を母体として改組・法人化する形で設立されています。

両者の違いを理解するために、いくつかの観点から比較してみましょう。

| 比較項目 | 従来の観光協会 | DMO(観光地域づくり法人) |

|---|---|---|

| 主たる機能 | 観光案内、イベント開催、プロモーション(宣伝・誘客) | 観光地経営(マーケティング、戦略策定、関係者調整、財源確保) |

| 意思決定 | 行政主導、既存の有力事業者中心であることが多い | 多様な関係者(住民、NPO、金融機関等も含む)との合意形成を重視 |

| 活動の根拠 | 経験や勘に基づくことが多い | データや客観的根拠(エビデンス)に基づく意思決定を重視 |

| 目標指標 (KPI) | 観光客入込数、イベント動員数など | 観光消費額、滞在日数、顧客満足度、再訪意向率、雇用創出数など多角的 |

| 財源 | 行政からの補助金、会員からの会費が中心 | 補助金や会費に加え、自主事業による収益確保を積極的に目指す |

| 対象範囲 | 主に観光客へのアプローチ | 観光客に加え、地域内の事業者や住民への働きかけも重視 |

最大の違いは、「観光地経営」という視点の有無です。従来の観光協会は、観光客を「誘致する」ことに主眼が置かれがちでした。一方、DMOは、誘致した観光客に「いかに満足してもらい、いかにお金を使ってもらい、再び訪れてもらうか」という、より経営的な視点を持っています。

そのために不可欠なのが、データに基づいたマーケティングです。DMOは、どのような客層が、いつ、どこから来て、何に興味を持ち、いくら消費したのかといったデータを徹底的に分析します。そして、その分析結果に基づいて、「私たちの地域がターゲットとすべきは、この層だ」「彼らに響くのは、こういう体験価値だ」という仮説を立て、戦略を策定します。

また、DMOは多様な関係者の「調整役」としての機能も極めて重要です。例えば、オーバーツーリズム(観光公害)の問題が発生した場合、観光客を呼び込みたい宿泊事業者と、静かな生活を望む住民との間には利害の対立が生じます。DMOは、こうした複雑な課題に対して中立的な立場で間に入り、双方の意見を聞きながら、持続可能な観光地としての落としどころを探る役割を担います。

このように、DMOは従来の観光協会の枠組みを超え、より高度で専門的な機能を持つことで、現代の複雑な観光課題に対応しようとする組織なのです。

DMOとDMCの明確な違い

DMOについて調べていると、必ずと言っていいほど「DMC」という言葉も登場します。この二つはアルファベットが似ているため混同されやすいのですが、その役割と目的は全く異なります。両者の違いを正しく理解することは、観光地域づくりの全体像を把握する上で非常に重要です。

役割の違い(DMOは司令塔、DMCは実行部隊)

結論から言うと、DMOが地域全体の観光戦略を立案する「司令塔」であるのに対し、DMCはその戦略に基づいて具体的な旅行商品を造成・販売する「実行部隊」です。両者は、公共性と営利性、そして活動のレイヤーにおいて明確に区別されます。

DMO (Destination Management/Marketing Organization)

- 組織: 観光地域づくり法人。前述の通り、地方公共団体や地域の多様な関係者が参画する、公益性を重視した公的な組織や非営利法人であることが多いです。

- 目的: 特定の地域のブランド価値を高め、持続可能な観光地経営を実現すること。地域全体の利益を最大化することが目的であり、DMO自体が大きな利益を上げることを第一目標とはしません。

- 役割:

- 地域全体の観光マーケティング戦略の策定

- 地域のブランディングとプロモーション

- データ収集・分析

- 関係者間の合意形成と調整

- 観光客の受け入れ環境整備

DMC (Destination Management Company)

- 組織: デスティネーション・マネジメント・カンパニー。営利を目的とした民間の企業です。一般的には旅行会社やイベント企画会社などがこの役割を担います。

- 目的: DMOが描いた戦略の範囲内で、魅力的な旅行商品やサービスを企画・造成・販売し、自社の利益を追求すること。

- 役割:

- ツアー、アクティビティ、体験プログラムの企画・造成

- ホテル、レストラン、交通機関などの手配(ランドオペレーター業務)

- MICE(会議、研修旅行、国際会議、展示会など)の誘致・運営

- 旅行会社や個人への商品販売と現場でのオペレーション

この関係性をより分かりやすくするために、表で整理してみましょう。

| 項目 | DMO(観光地域づくり法人) | DMC(デスティネーション・マネジメント・カンパニー) |

|---|---|---|

| 役割の比喩 | 司令塔、プロデューサー、オーケストラの指揮者 | 実行部隊、プレイヤー、オーケストラの演奏者 |

| 組織形態 | 公的機関、非営利法人、第三セクターなど | 民間企業(旅行会社、イベント会社など) |

| 主な目的 | 地域全体の観光振興、公益性の追求 | 営利の追求、事業収益の最大化 |

| 主な機能 | 戦略策定、マーケティング、ブランディング、合意形成 | 旅行商品の企画・造成・販売・運営 |

| 対象範囲 | 特定の地域全体(市町村、広域圏など) | ターゲット市場、特定の顧客層、個別の旅行案件 |

| 財源 | 行政補助金、会費、自主事業収益など | 事業収益(ツアー販売手数料、企画料など) |

具体例で考えてみましょう。

ある港町に「みなとまちDMO」が設立されたとします。

- DMOの活動:

- 「みなとまちDMO」はデータを分析し、ターゲットを「歴史や文化に興味がある、滞在型の個人旅行者」に設定します。

- 地域のコンセプトを「ノスタルジックな港町の暮らしを体験する旅」と定め、ブランドロゴやキャッチコピーを開発します。

- コンセプトに沿って、古い倉庫街のライトアップや、漁師町の朝市を観光客向けに整備するなどの環境整備を、行政や地元商店街と連携して進めます。

- これらの魅力を伝えるウェブサイトやSNSを多言語で運営し、国内外にプロモーションを行います。

- DMCの活動:

- 地域の旅行会社である「みなとまちツーリスト(DMC)」は、DMOが作ったコンセプトと環境整備を活かします。

- 「地元の漁師と行く早朝の魚市場見学&朝食ツアー」や「古民家を改装したレストランでの特別ディナープラン」といった具体的な旅行商品を企画・造成します。

- これらの商品を自社のウェブサイトや提携する大手旅行代理店を通じて販売し、予約が入ればガイドを手配し、ツアーを催行します。

このように、DMOが地域という「舞台」を整え、その魅力を発信するのに対し、DMCはその舞台で上演される「演目(=旅行商品)」を作り、観客(=観光客)に届けるという関係性です。

両者は対立するものではなく、健全なパートナーシップを築くことが、地域の観光振興を成功させる鍵となります。DMOは、DMCのような民間事業者が活躍しやすい環境を整えることで地域経済の活性化を促し、DMCは、DMOの戦略に沿った質の高い商品を提供することで、地域のブランド価値向上に貢献します。この好循環を生み出すことが、理想的な観光地経営の姿と言えるでしょう。

DMOが担う主な役割と機能

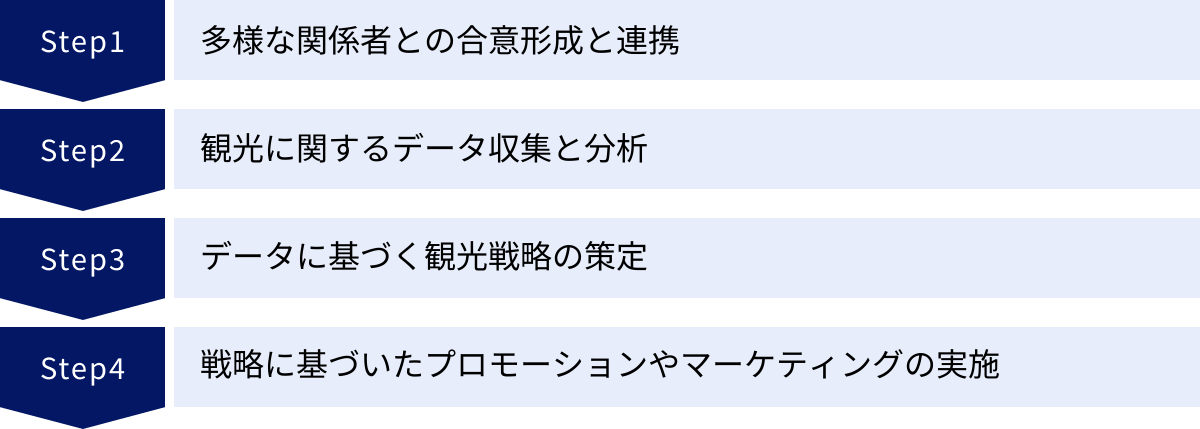

DMOは、地域の観光を経営するという壮大なミッションを達成するために、多岐にわたる役割と機能を担います。これらは個別に存在するのではなく、相互に連携し、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)として循環することで、その真価を発揮します。ここでは、DMOが担う中核的な役割と機能を4つのステップに分けて具体的に解説します。

多様な関係者との合意形成と連携

DMOの最も重要かつ困難な役割が、多様な関係者(ステークホルダー)との合意形成と連携体制の構築です。観光地づくりは、DMOという一つの組織だけで完結するものではなく、地域に関わるあらゆるプレイヤーの協力なしには成り立ちません。

DMOが連携すべき関係者は、以下のように非常に多岐にわたります。

- 行政: 市町村、都道府県、国の出先機関など。許認可、規制緩和、公的資金の投入、インフラ整備などで連携します。

- 観光事業者: 宿泊施設、飲食店、交通事業者、土産物店、体験プログラム提供者など。観光の最前線を担うプレイヤーです。

- 地域経済団体: 商工会議所、商工会、観光協会など。地域の中小企業や商店を束ねる役割を果たします。

- 地域住民・NPO: 地域の文化や自然を守る活動を行う団体や、一般の住民。観光開発と地域生活の調和を図る上で不可欠なパートナーです。

- 農林水産業者: 地域の食文化を支え、観光資源となる食材の生産者。グリーンツーリズムや食体験プログラムなどで連携します。

- 金融機関: 地域の銀行や信用金庫など。観光事業者への融資や、DMO自身の事業資金調達で連携します。

- 教育・研究機関: 大学や専門学校など。観光に関する調査研究や人材育成で連携します。

これらの関係者は、それぞれの立場や利害が異なるため、時には意見が対立することもあります。例えば、「新たなリゾート開発を進めたい事業者」と「美しい自然景観を守りたい住民団体」との間には、緊張関係が生まれる可能性があります。

DMOは、こうした状況において中立的で公正な「ハブ」となり、対話の場を設ける役割を担います。定期的な協議会やワークショップを開催し、各々の意見や課題を共有し、地域全体として目指すべき方向性について議論を重ねます。このプロセスを通じて、個々の利害を超えた「地域全体の共通目標」を醸成し、それに向かって協力していく体制を築き上げることが、合意形成のゴールです。この地道な調整機能こそが、DMOの存在価値の根幹と言っても過言ではありません。

観光に関するデータ収集と分析

かつての観光振興は、「おそらく若者に人気だろう」「きっとこういうものが喜ばれるはずだ」といった、担当者の経験や勘、度胸(KKD)に頼る部分が多くありました。しかし、現代のマーケティングにおいて、こうした属人的なアプローチには限界があります。

DMOは、「勘」から「科学」へと観光地経営を転換させるため、データに基づいた意思決定(EBPM: Evidence-Based Policy Making)を徹底します。その第一歩が、観光に関するあらゆるデータを網羅的に収集し、分析することです。

DMOが収集・分析するデータには、主に以下のようなものがあります。

- 観光客の属性データ: 年齢、性別、国籍、居住地、旅行形態(個人、団体など)。

- 旅行行動データ: 来訪目的、滞在日数、利用した宿泊施設や交通手段、訪問した観光スポット。

- 消費データ: 旅行中の総消費額、費目別(宿泊、飲食、土産など)の支出額。

- 満足度・評価データ: 旅行全体の満足度、各施設やサービスに対する評価、再訪意向、推奨意向(NPS®)。

- デジタルデータ: 自社サイトのアクセスログ、SNS上の口コミや評判(ソーシャルリスニング)、携帯電話の位置情報データから得られる人流データ。

- 地域内の供給データ: 宿泊施設の客室数・稼働率、飲食店の席数、交通機関のキャパシティなど。

これらのデータを様々な手法(クロス集計、ペルソナ分析、カスタマージャーニーマップ作成、テキストマイニングなど)を用いて分析することで、「誰が、いつ、どこで、何をして、いくら使ったのか。そして、どう感じたのか」という観光客の実態を客観的に可視化します。これにより、「これまで主要顧客だと思っていた層は、実は消費額が少なかった」「意外なスポットが、特定の国からの観光客に高く評価されている」といった、経験則だけでは見えなかった新たなインサイト(洞察)を得ることができるのです。

データに基づく観光戦略の策定(KPI・KGI設定)

データ分析によって得られた客観的なインサイトは、次のステップである「戦略策定」の羅針盤となります。DMOは、分析結果を踏まえ、「誰に(Target)、何を(Value)、どのように(How)」届けるのかという、明確な観光戦略を策定します。

- ターゲットの再定義: データに基づき、最も地域に貢献してくれる可能性のある、魅力的で具体的なターゲット顧客像(ペルソナ)を設定します。「若者」といった曖昧な括りではなく、「都市部在住で、環境意識が高く、本物の文化体験を求める30代のカップル」のように、解像度高く定義します。

- 提供価値(ブランドコンセプト)の策定: 地域の数ある魅力の中から、設定したターゲットに最も響くであろう要素を抽出し、地域のコアとなる提供価値を定義します。「ただ美しい自然がある」のではなく、「手つかずの自然の中で、心身を解放するウェルネスリトリート」といった、ターゲットの心に刺さる物語性のあるコンセプトを構築します。

そして、戦略を絵に描いた餅で終わらせないために、極めて重要なのがKGIとKPIの設定です。

- KGI (Key Goal Indicator / 重要目標達成指標): 戦略が目指す最終的なゴールを定量的に示した指標です。

- 例:「3年後までに、年間観光消費総額を現在の100億円から120億円に増加させる」

- KPI (Key Performance Indicator / 重要業績評価指標): KGIを達成するための中間的な目標を、具体的なアクションと連動させて設定した指標です。KGI達成に向けたプロセスの進捗を計測します。

- 例1:ターゲット層である「欧米からの個人旅行者」の宿泊者数を年間1万人から1万5千人に増やす。

- 例2:一人当たりの観光消費単価を2万円から2万2千円に引き上げる。

- 例3:公式サイトの英語ページのセッション数を月間5万から8万に増やす。

- 例4:観光客満足度調査における「大変満足」の割合を40%から50%に向上させる。

これらの指標を具体的に設定することで、活動の成果が客観的に評価できるようになります。これにより、組織内で目標が共有され、各事業がどの指標に貢献するのかが明確になります。

戦略に基づいたプロモーションやマーケティングの実施

戦略とKPIが定まったら、いよいよ実行(Do)のフェーズです。DMOは、策定した戦略に基づいて、ターゲットに的確にアプローチするための様々なプロモーションやマーケティング活動を展開します。

- デジタルマーケティング:

- ターゲットの言語や文化に最適化された多言語ウェブサイトの構築・運用。

- SEO(検索エンジン最適化)やWeb広告(SEM)により、旅行を計画している潜在顧客にアプローチ。

- Instagram、Facebook、YouTubeなどのSNSを活用し、地域の魅力を視覚的に伝え、ファンとのエンゲージメントを深める。

- ターゲット層に影響力のあるインフルエンサーを招聘し、体験を発信してもらう。

- BtoBマーケティング:

- 海外の旅行会社やメディアを地域に招くファムトリップ(視察旅行)を実施し、旅行商品の造成を促す。

- 国内外の旅行博や商談会に出展し、現地の旅行業界関係者とのネットワークを構築する。

- コンテンツ開発・品質管理:

- 戦略コンセプトに沿った新たな体験プログラムやツアーの開発を、地域の事業者と連携して行う。

- 地域全体のブランドイメージを統一するための、パンフレット、動画、写真素材などのクリエイティブ制作と管理。

- 地域内への働きかけ:

- 地域の事業者向けに、デジタルマーケティングや多言語対応、おもてなし向上に関するセミナーや研修会を開催し、地域全体の受け入れレベルを底上げする。

これらの活動を実施した後は、必ず「Check(評価)」と「Action(改善)」のプロセスが待っています。設定したKPIが達成できたか、どの施策が効果的で、どの施策が期待外れだったのかを定期的に検証します。そして、その結果を次の戦略策定(Plan)にフィードバックする。このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることこそが、DMOの活動の神髄であり、持続的な観光地経営を実現するための唯一の道なのです。

DMOを設立するメリット・デメリット

DMOの設立は、地域の観光に大きな変革をもたらす可能性を秘めていますが、その道のりは平坦ではありません。光と影、両方の側面を正しく理解した上で、設立や運営について検討することが重要です。

DMOのメリット

DMOがその機能を十分に発揮した時、地域にもたらされるメリットは計り知れません。観光客、地域経済、そして住民のそれぞれに良い影響が及びます。

観光客の満足度向上

DMOによる最大のメリットの一つは、観光客が受け取る体験価値と満足度が向上することです。

- 一貫性のある情報提供とブランディング: DMOが司令塔となることで、地域全体で統一されたコンセプトに基づいた情報が発信されます。観光客は、ウェブサイト、パンフレット、現地の案内所など、どこで情報を得ても一貫性のあるメッセージを受け取ることができ、旅行計画が立てやすくなります。また、「〇〇と言えば△△」という明確なブランドイメージが確立されることで、訪問前から期待感が高まります。

- ニーズに応えるコンテンツの提供: DMOはデータ分析によって観光客のニーズを的確に把握します。その上で、地域の事業者を巻き込みながら、求められている体験プログラムやサービスを開発・提供します。これにより、観光客は「まさにこういう体験がしたかった」と感じる、満足度の高い時間を過ごせます。

- ストレスフリーな受け入れ環境: DMOは、多言語対応、キャッシュレス決済の普及、二次交通(駅から観光地へのバスなど)の改善、公衆Wi-Fiの整備といった、観光客が不便を感じやすいポイントを組織的に改善していきます。これにより、観光客は余計なストレスなく、快適に滞在を楽しむことができます。

これらの取り組みの結果、旅行体験全体の質が向上し、高い満足度は良い口コミやSNSでの拡散を生み、さらにはリピーターの増加へと繋がっていきます。

地域経済の活性化と観光消費額の増加

観光客の満足度向上は、そのまま地域経済の活性化に直結します。DMOは、単に観光客の「数」を増やすだけでなく、「質」を重視した戦略を展開します。

- 高付加価値化による消費単価の向上: DMOは、安売り競争から脱却し、地域の魅力を最大限に活かした高付加価値な体験を提供することを目指します。例えば、特別なガイド付きの文化体験や、地元の高級食材を使ったディナープランなどを造成することで、一人当たりの観光消費単価を引き上げることができます。

- 戦略的なターゲット誘致: データ分析に基づき、滞在日数が長く、消費意欲の高いターゲット層(例:欧米の富裕層、長期休暇を楽しむ旅行者など)を戦略的に誘致します。これにより、効率的に観光収入を増やすことが可能になります。

- 周遊促進と滞在時間の延長: DMOは、地域内の複数のスポットや体験を組み合わせた周遊ルートを提案したり、夜間のイベント(ナイトタイムエコノミー)を充実させたりすることで、観光客の滞在時間を延ばす工夫をします。滞在時間が長くなれば、宿泊や食事の機会が増え、消費額の増加に繋がります。

- 経済波及効果の拡大: 観光業が潤うことで、食材を納入する農家、お土産品を製造する職人、施設の清掃やメンテナンスを請け負う業者など、観光に直接関わらない多様な産業にもお金が回ります。また、新たな観光ビジネスが生まれることで、若者や女性の雇用機会が創出され、地域の担い手確保にも貢献します。

DMOのデメリット

一方で、DMOの設立・運営には多くの困難が伴います。理想を掲げるのは簡単ですが、それを実現するには、現実的な課題を乗り越えなければなりません。

財源確保の難しさ

DMOが直面する最大の課題が、活動資金の安定的・持続的な確保です。DMOの活動には、データ分析ツールの導入費用、プロモーション費用、そして専門人材を雇用するための人件費など、多額の経費がかかります。

設立当初は、国や自治体からの補助金・交付金に頼ることが多いですが、これらの公的資金は恒久的なものではありません。補助金が打ち切られた途端に活動が立ち行かなくなるようでは、持続可能な観光地経営は不可能です。

したがって、DMOには自主財源を確保するための「稼ぐ力」が求められます。考えられる自主財源には以下のようなものがありますが、いずれも確立は容易ではありません。

- 会費収入: 地域の事業者から会費を徴収するモデル。しかし、会費に見合うだけのメリット(送客、マーケティング支援など)をDMOが提供できなければ、会員の理解は得られません。

- 事業収益: DMO自らが旅行商品の販売やコンサルティング事業、物品販売などを行い、収益を上げるモデル。しかし、これは民間のDMCや旅行会社と競合する可能性があり、バランスが難しい問題です。

- 新たな財源制度: 海外で広く導入されている「宿泊税」や「入湯税」の一部をDMOの活動資金に充てる方法。財源の安定性は高いですが、導入には条例改正などが必要であり、宿泊事業者や住民の合意形成に高いハードルがあります。

補助金に依存した体質から脱却し、いかにして自立した経営基軌道に乗せるかが、多くのDMOにとって共通の、そして最大の経営課題となっています。

関係者間の調整の難航

DMOの強みである「多様な関係者の連携」は、裏を返せば「調整の難しさ」というデメリットにもなります。

- 利害の対立: 前述の通り、地域には様々な立場のプレイヤーが存在し、それぞれの利害は必ずしも一致しません。「開発か、保全か」「誘客促進か、生活環境の維持か」といった対立軸は常に存在します。DMOはこれらの板挟みになり、意思決定が停滞するリスクを抱えています。

- 既得権益との衝突: 長年地域で力を持ってきた事業者や団体が、DMOという新しい組織の登場や、これまでのやり方を変えることに抵抗を示すケースもあります。変化を嫌う勢力との調整は、多大なエネルギーを要します。

- リーダーシップと調整能力の不足: このように複雑な利害調整を乗り越え、地域を一つの方向に導くためには、卓越したリーダーシップとコミュニケーション能力、そして中立性を備えた人材が不可欠です。しかし、そのようなスーパーマンのような人材は稀であり、確保・育成が非常に難しいのが現実です。

合意形成に時間がかかりすぎ、市場の変化のスピードに対応できない「決められない組織」になってしまう危険性は、DMOが常に直面する課題です。

日本版DMOの3つの種類

日本版DMOは、その活動対象となるエリアの広さに応じて、大きく3つの種類に分類されています。これは観光庁によって定義されており、それぞれのDMOが担うべき役割や戦略のスケールが異なります。地域の特性や目指す方向性に応じて、最適な形態を選択することが重要です。

① 広域連携DMO

広域連携DMOは、複数の都道府県にまたがる、非常に広大なエリアを一つの観光圏として捉え、マネジメントを行う組織です。例えば、「東北地方」「瀬戸内地域」「九州全域」といったブロック単位が活動の舞台となります。

- 主な役割と目的:

- 強力な国際的ブランディング: 国内市場だけでなく、主に海外の旅行者をターゲットとし、国や地域を代表するような強力な観光ブランドを構築・発信することが最大のミッションです。個別の県や市町村ではアピールが難しい大きな物語(例:「サムライ文化を巡る旅」「神秘的な自然と духов性を感じる旅」など)を創り出し、国際競争力のあるデスティネーションとして認知させることを目指します。

- 広域周遊ルートの造成と促進: 複数の県をまたいで旅行する、ダイナミックな周遊ルートを企画・提案します。例えば、主要な国際空港(ゲートウェイ)を起点に、新幹線や高速道路、フェリーなどを組み合わせたモデルコースを造成し、長期滞在を促します。

- 海外への共同プロモーション: 構成する各県やDMOが連携し、海外の旅行博への共同出展や、海外メディア・旅行会社への一元的な情報提供を行います。これにより、プロモーション活動を効率化し、発信力を高めます。

広域連携DMOは、いわば日本の観光の「ナショナルチーム」のような存在であり、世界市場で戦うための司令塔としての役割が期待されています。

② 地域連携DMO

地域連携DMOは、一つの都道府県内、あるいは県境をまたぐ隣接した複数の市町村が連携して形成するDMOです。単一の市町村では完結しない、共通のテーマや文化、地理的特徴を持つエリアが対象となります。

- 主な役割と目的:

- エリア全体の魅力の最大化: 例えば、「〇〇山麓エリア」「△△沿岸地域」「□□街道」のように、自然景観や歴史街道、文化圏といった共通の資産を持つ複数の市町村が連携します。これにより、個々の市町村だけでは訴求できなかった、より大きなスケールでの魅力を一体的にアピールできます。

- 連携による相乗効果の創出: 連携することで、様々な相乗効果が生まれます。

- 交通の連携: エリア内のバス路線を連携させ、周遊しやすいパスを発行する。

- 共通の体験プログラム開発: エリア内の異なる魅力を組み合わせた体験(例:山のトレッキングと麓の温泉、農村での収穫体験とワイナリー見学)を造成する。

- 共同マーケティング: 共通のウェブサイトやマップを作成し、効率的に情報発信する。

- 基礎自治体の補完: 個々の市町村では、観光振興に割ける予算や人材が限られている場合があります。地域連携DMOがマーケティングやプロモーション機能を担うことで、各市町村はそれぞれの地域の魅力づくりや受け入れ態勢の整備に集中できます。

地域連携DMOは、「線」や「面」で観光を捉え、単一市町村の枠を超えた魅力的な観光地づくりを目指す組織です。

③ 地域DMO

地域DMOは、単一の市町村、あるいは市町村内の一部のエリア(温泉地、特定の観光地区など)を対象とする、最も基礎的な単位のDMOです。

- 主な役割と目的:

- きめ細やかな魅力の発信とコンテンツ造成: 地域に密着しているからこそ可能な、きめ細やかな観光資源の掘り起こしと、それを活かした具体的な体験プログラム(コンテンツ)の造成が主な役割です。例えば、地元の職人による伝統工芸体験、農家民宿での暮らし体験、商店街の食べ歩きマップの作成など、地域住民の顔が見えるような、温かみのある観光づくりを得意とします。

- 住民との協働: 活動範囲が限定されているため、地域住民との距離が近く、観光振興への理解や協力を得やすいのが特徴です。住民を巻き込んだイベントの開催や、まちづくりと連携した景観整備など、コミュニティと一体となった観光地経営を実践します。

- 観光客の受け入れ態勢の最前線: 観光客を直接迎え入れる現場の品質向上を担います。おもてなし研修会の実施や、個別の店舗への多言語対応支援など、実践的な取り組みが中心となります。

これら3つのDMOは、それぞれ独立しているわけではなく、相互に連携し、補完し合う関係にあるのが理想です。例えば、広域連携DMOが海外から誘致した観光客を、地域連携DMOが造成した周遊ルートに誘導し、最終的に地域DMOが提供するきめ細やかな体験を楽しんでもらう、といった重層的な連携が実現することで、日本全体の観光の魅力が最大化されます。

| 種類 | 対象エリアの規模 | 主な役割と特徴 |

|---|---|---|

| 広域連携DMO | 複数の都道府県 | 国際競争力の強化。海外への統一的ブランディング、広域周遊ルート造成。 |

| 地域連携DMO | 複数の市町村(県内・県境) | エリア価値の最大化。共通テーマに基づく連携事業、相乗効果の創出。 |

| 地域DMO | 単一の市町村、温泉地など | 地域への密着。きめ細やかなコンテンツ造成、住民との協働、現場の品質向上。 |

DMOになるための登録制度と要件

日本で「DMO(観光地域づくり法人)」を名乗り、国の支援策などを活用するためには、観光庁が設ける登録制度に登録される必要があります。この制度は、DMOとしての質を担保し、効果的な観光地経営を推進する組織を育成・支援することを目的としています。

DMO登録制度とは

観光庁のDMO登録制度は、単なるリスト化ではなく、DMOの成長段階に応じたステップアップ構造になっています。具体的には、「候補DMO(日本版DMO候補法人)」と「登録DMO(日本版DMO)」の2つのステージが設けられています。

- 候補DMO(日本版DMO候補法人):

- DMOの設立を目指している、または設立後間もない法人で、これから本格的な観光地経営に取り組もうとする段階の組織が対象です。

- 登録DMOになるための基本的な要件は満たしていないものの、今後その要件を満たす意欲と計画がある法人が登録されます。

- いわば「見習い」の段階であり、この期間に国からのアドバイスや支援を受けながら、戦略の具体化や組織体制の強化を進めていきます。

- 登録DMO(日本版DMO):

- 候補DMOとしての活動を経て、観光庁が定める全ての登録要件をクリアした法人が、晴れて「登録DMO」として登録されます。

- データに基づく明確な戦略を持ち、多様な関係者との合意形成のもと、PDCAサイクルを回せる体制が整っていると認められた、いわば「一人前」のDMOです。

- 登録DMOになることで、より手厚い国の支援策の対象となり、社会的な信用度も高まります。

登録はゴールではなく、スタートです。登録後も、定期的に事業報告や成果の提出が求められ、その活動状況が継続的にモニタリングされます。成果を出せない場合は、登録が取り消される可能性もあり、常に質の高い活動を維持・発展させていくことが求められる、厳しい制度でもあります。

登録の主な要件

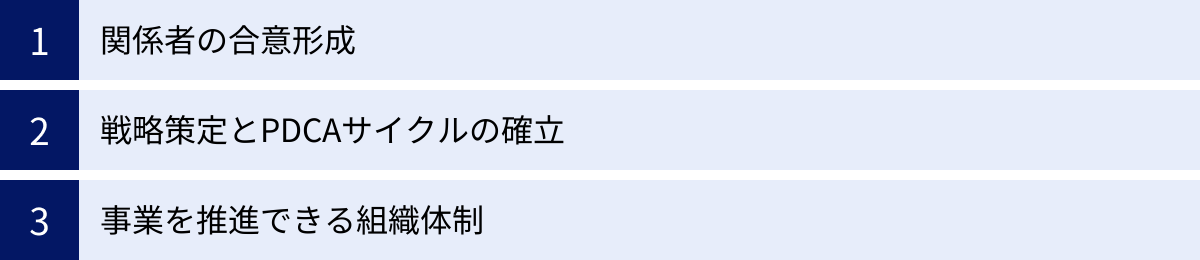

登録DMOとして認められるためには、観光庁が示すいくつかの重要な要件を満たす必要があります。これらの要件は、DMOが「観光地経営の司令塔」としての役割を実質的に果たすために不可欠な要素を網羅しています。

関係者の合意形成

DMOが単独で活動するのではなく、地域における観光地域づくりの「かじ取り役」として、関係者から公的に認められていることが第一の要件です。

- 地方公共団体との連携: DMOの活動範囲に含まれる市町村や都道府県が、そのDMOを地域の観光推進の中核組織として明確に位置づけ、連携している必要があります。共同で計画を策定したり、公的な協議の場を設置したりすることが求められます。

- 民間事業者等との合意: 地域の主要な観光事業者、商工会議所・商工会といった経済団体など、民間セクターとの間でも、DMOの役割について合意が形成されていることが重要です。単に行政が作った組織ではなく、官民が一体となってDMOを支える体制が築かれているかが問われます。

戦略策定とPDCAサイクルの確立

DMOの活動が場当たり的ではなく、論理的かつ効果的に行われることを担保するための要件です。データに基づいた科学的なアプローチが強く求められます。

- 客観的なデータに基づく現状分析: 前述の通り、各種データを収集・分析し、自地域の強み・弱み、機会・脅威(SWOT分析)などを客観的に把握していることが前提となります。

- 明確なコンセプトと戦略: 分析結果に基づき、「誰に、何を」提供するのかという明確なコンセプトと、それを実現するための具体的な戦略が策定されている必要があります。

- KGI・KPIの設定: 戦略の成果を測るためのKGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)が、具体的かつ測定可能な形で設定されていることが極めて重要です。例えば、「観光消費額〇%増」といったKGIに対し、「外国人宿泊者数〇人」「公式サイトPV数〇件」といったKPIが紐づけられている必要があります。

- PDCAサイクルの構築: 設定したKPIの進捗を定期的にモニタリングし、その結果を評価・分析して、次の戦略や事業計画に反映させるという、継続的な改善プロセス(PDCAサイクル)が組織的に確立されていることが求められます。

事業を推進できる組織体制

戦略を確実に実行するための、安定した組織基盤が整っていることも重要な要件です。

- 法人格の保有: 活動の責任主体を明確にするため、一般社団法人、一般財団法人、株式会社、NPO法人など、何らかの法人格を有している必要があります。

- 専門人材の確保: マーケティング、データ分析、デジタル技術、語学などの専門知識やスキルを持つ人材が、組織内に確保されているか、あるいは確保する具体的な計画があることが求められます。外部専門家の活用(業務委託、アドバイザーなど)も含まれます。

- 安定的な財源の確保: 国や自治体の補助金だけに依存せず、会費収入や自主事業収益など、持続可能な活動を支えるための安定した財源を確保するための具体的な計画を持っていることが必要です。

これらの要件は、DMOが「看板を掛け替えただけの観光協会」に終わらず、真に地域の観光を牽引するプロフェッショナル集団となるための試金石と言えるでしょう。

国によるDMOへの支援策

国は、DMOを地方創生の重要な担い手と位置づけ、その設立と活動を後押しするために、様々な支援策を用意しています。これらの支援は、財政的なサポートに留まらず、専門的な知見の提供や関係機関との橋渡しなど、多岐にわたります。

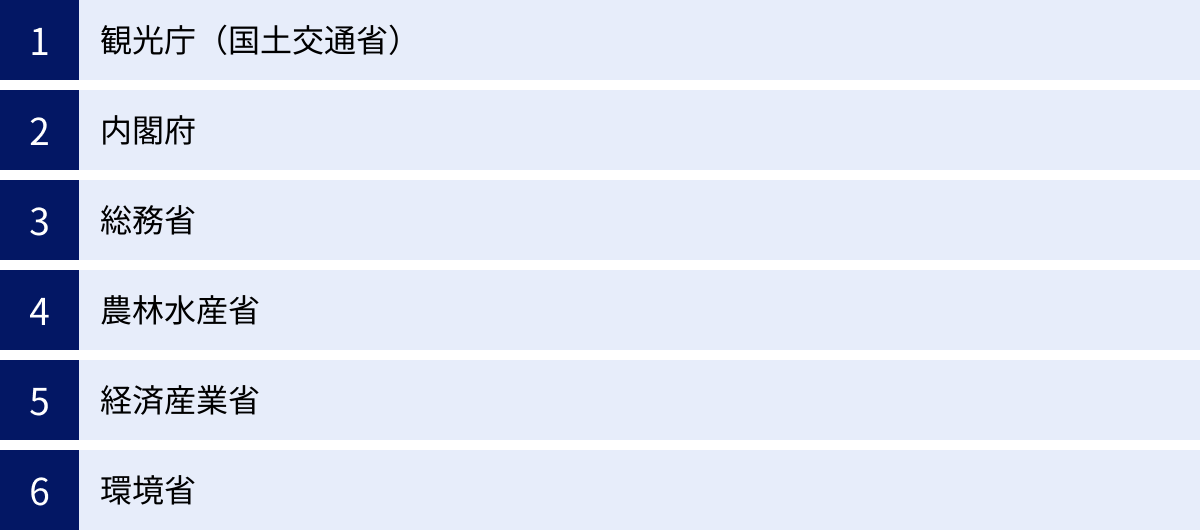

関係省庁と連携した支援

DMOへの支援は、観光を所管する観光庁だけでなく、政府一体となった省庁横断的な体制で実施されているのが大きな特徴です。観光は、交通、農林水産、商工業、環境、文化など、非常に幅広い分野と関連する産業だからです。

- 観光庁(国土交通省): DMO施策全体の司令塔。登録制度の運用、総合的な情報提供、DMOの先進事例の横展開、専門家派遣事業などを担当します。DMOの設立から運営、発展までの各段階に応じた伴走支援を行います。

- 内閣府: 地方創生推進交付金などを通じて、DMOを中核とした地方創生の取り組みを財政的に支援します。

- 総務省: 地域おこし協力隊制度などを活用し、DMOで活動する人材の確保を支援します。

- 農林水産省: 「農泊」の推進や、地域の食文化を活かしたガストロノミーツーリズムなど、農山漁村の資源と観光を結びつける取り組みを支援します。

- 経済産業省: 地域の中小企業や商店街と連携し、特産品の開発やブランディング、海外への販路開拓などを支援します。

- 環境省: 国立公園など、日本の優れた自然環境を観光資源として活用する「エコツーリズム」や「アドベンチャーツーリズム」の推進を支援します。

このように、各省庁が持つ専門的な知見や支援メニューをDMOが活用することで、単なる観光プロモーションに留まらない、地域の様々な資源を活かした、厚みのある観光地づくりが可能になります。DMOは、これらの多様な支援策へのアクセスの窓口としての役割も担っています。

補助金による財政支援

DMOの立ち上げ期や、新たな事業展開において大きな助けとなるのが、国による財政支援、すなわち補助金制度です。これにより、DMOは財政基盤が脆弱な時期でも、専門人材の雇用や先進的なマーケティング活動に着手しやすくなります。

代表的な補助金事業として、観光庁が実施する「世界水準のDMO形成促進事業」などが挙げられます(事業名や内容は年度によって変わる可能性があります)。これらの補助金は、主に以下のような経費を対象としています。

- 調査・戦略策定費用: 観光客動向調査、データ分析ツールの導入、マーケティング戦略の策定にかかる費用。

- プロモーション費用: ウェブサイトやプロモーション動画の制作、海外旅行博への出展、インフルエンサー招聘などにかかる費用。

- 専門人材の人件費: マーケターやデータアナリスト、プロデューサーといった、高度な専門性を持つ人材を雇用するための人件費の一部。

- コンテンツ造成・環境整備費用: 新たな体験プログラムの開発や、多言語案内板の設置、キャッシュレス決済端末の導入支援などにかかる費用。

ただし、これらの補助金は、DMOの永続的な運営を保証するものではないという点を理解しておくことが極めて重要です。補助金はあくまで、DMOが自走するための「起爆剤」や「ブースター」としての役割を担うものです。国も、補助金申請の審査において、DMO自身の自主財源確保に向けた計画や努力を厳しく評価します。

したがって、DMOは補助金を有効活用しつつも、それに依存した経営体質に陥ることなく、一日も早く自立した財政基盤を確立することを目指さなければなりません。

日本におけるDMOの現状と課題

DMOの制度が導入されてから数年が経ち、全国各地で多くのDMOが設立され、活動を展開しています。その一方で、多くのDMOが共通の課題に直面していることも明らかになってきました。

DMOの登録状況

日本版DMOの登録数は年々増加しており、観光地経営への意識が全国的に高まっていることがうかがえます。

観光庁の発表によると、令和6年(2024年)4月1日現在、登録DMOは130法人、候補DMOは104法人となっています。合計で234の法人が、国の登録制度のもとで活動しており、その内訳は広域連携DMO、地域連携DMO、地域DMOと多岐にわたります。

(参照:観光庁 観光地域づくり法人(DMO)の登録状況)

この数字は、多くの地域が、従来の観光協会モデルから脱却し、データに基づいた戦略的な観光地経営へと舵を切ろうとしていることの表れです。北は北海道から南は沖縄まで、大都市圏から中山間地域に至るまで、多様な地域でDMOが設立され、それぞれの地域の特性を活かしたユニークな取り組みが始まっています。

DMOが抱える共通の課題

登録数が増加する一方で、多くのDMOがその運営において、共通の、そして根深い課題に直面しています。理想と現実のギャップに苦しむDMOも少なくありません。

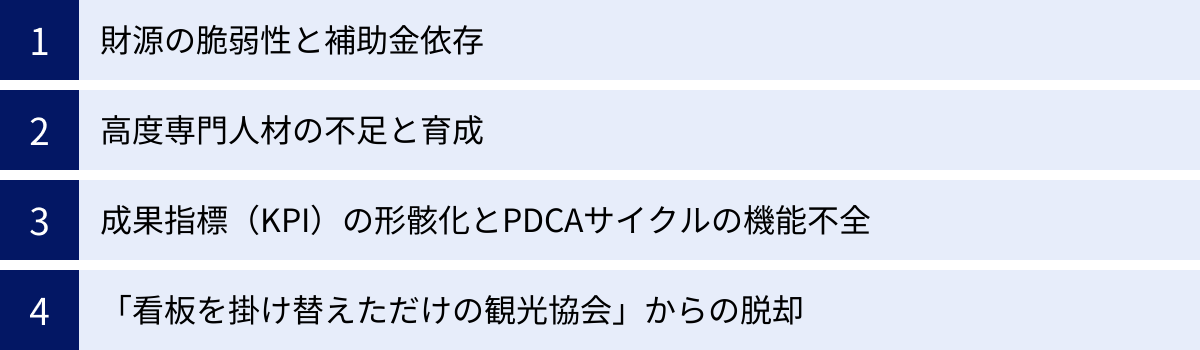

- 財源の脆弱(ぜいじゃく)性と補助金依存:

これはDMOにとって最大かつ最も深刻な課題です。前述の通り、多くのDMOが国や自治体からの補助金に運営資金の多くを依存しています。しかし、補助金は時限的なものであり、いつまでも続く保証はありません。持続可能な経営のためには自主財源の確保が不可欠ですが、会費収入だけでは人件費すら賄えないケースが多く、収益事業の確立にも高いハードルがあります。宿泊税のような新たな財源の導入も、関係者の合意形成が難しく、実現に至っているのは一部の先進的な地域に限られています。 - 高度専門人材の不足と育成:

DMOには、データ分析、デジタルマーケティング、海外プロモーション、財務管理など、高度な専門知識を持つ人材が不可欠です。しかし、特に地方においては、こうしたスキルを持つ人材を見つけ、雇用することは極めて困難です。大都市圏の企業に比べて給与水準が低いことも、人材獲得を難しくする要因の一つです。結果として、限られた人員が複数の専門業務を兼任せざるを得ず、疲弊してしまうケースも少なくありません。地域内での人材育成や、都市部からの副業・兼業人材の活用などが急務となっています。 - 成果指標(KPI)の形骸化とPDCAサイクルの機能不全:

登録要件を満たすためにKGI・KPIを設定したものの、それが「お題目」になってしまい、日々の活動と結びついていないケースが見られます。KPIを定期的に測定・分析し、その結果に基づいて事業を改善していくというPDCAサイクルがうまく回らず、活動が「やりっぱなし」になっているDMOも少なくありません。データ分析のためのツールや人材が不足していることや、短期的な成果を求められるプレッシャーから、地道な効果検証が後回しにされがちです。 - 「看板を掛け替えただけの観光協会」からの脱却:

形の上ではDMOを設立したものの、その実態は、従来の観光協会の業務と大きく変わらないという課題も指摘されています。多様な関係者の合意形成という最も重要な機能が十分に発揮されず、結局は行政や一部の有力事業者の意向で物事が決まってしまう。あるいは、関係者間の連携が進まず、DMOと各事業者がそれぞれ別々に活動している。こうした状況では、DMO設立のメリットを享受することはできません。強力なリーダーシップと、地道なコミュニケーションの積み重ねによって、名実ともに地域の司令塔となるための努力が求められます。

これらの課題を克服し、真に地域の「稼ぐ力」を引き出す存在となれるかどうかが、今、日本のDMOに問われています。

国内の代表的なDMOの紹介

全国で活動するDMOの中には、先進的な取り組みで成果を上げ、他の地域のモデルとなっている組織も存在します。ここでは、活動エリアのスケールが異なる3つの代表的なDMOを、その特徴や活動内容とともに紹介します。

一般社団法人ニセコプロモーションボード(NPB)

一般社団法人ニセコプロモーションボード(NPB)は、北海道のニセコエリア(倶知安町、ニセコ町など)を活動範囲とする地域連携DMOです。日本のDMOの草分け的存在として、国内外から高い評価を受けています。

- 特徴:

世界屈指のパウダースノーを誇る国際的なスキーリゾートとして、インバウンド観光客、特に欧米豪の長期滞在・富裕層を主要ターゲットとした、質の高いマーケティング戦略を展開しています。早くから「観光地経営」の視点を取り入れ、データに基づいた意思決定を徹底しているのが大きな特徴です。 - 主な活動:

- 宿泊税の活用: 日本のDMOとしてはいち早く、倶知安町が導入した宿泊税(宿泊料金の2%)を活動の主要財源としています。これにより、補助金に過度に依存しない、安定的で自立した組織運営を実現しています。

- 詳細なデータ分析: 宿泊客の国籍、滞在日数、消費額、満足度などを詳細に調査・分析し、その結果を公開しています。このデータが、次のマーケティング戦略や地域の事業者の経営判断に活かされています。

- グリーンシーズンの魅力向上: スキーができない夏期(グリーンシーズン)の集客にも力を入れています。ラフティングやサイクリング、ゴルフ、食といった多様な魅力を発信し、通年型リゾートへの転換を目指しています。

- 高度なデジタルマーケティング: 洗練されたデザインの多言語ウェブサイトやSNSを駆使し、ターゲット市場に的確な情報を届けています。

(参照:一般社団法人ニセコプロモーションボード 公式サイト)

一般社団法人せとうち観光推進機構

一般社団法人せとうち観光推進機構は、瀬戸内海を囲む7県(兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県)が連携する、日本を代表する広域連携DMOです。

- 特徴:

「The Inland Sea, Setouchi, Japan(日本の内海、せとうち)」という統一ブランドを国際的に確立し、広域での周遊観光を促進することをミッションとしています。穏やかな海と多くの島々が織りなす「多島美」という、瀬戸内ならではのユニークな価値を前面に打ち出しています。 - 主な活動:

- 金融機関との連携: 瀬戸内地域の有力な地方銀行などと共に「せとうち観光活性化ファンド」を組成。地域のホテル改修や新たな観光事業に対し、投資や融資を行うというユニークな金融支援機能を持っています。これにより、地域の観光産業の成長を資金面から力強く後押ししています。

- デジタルメディアの活用: 「せとうちファインダー」という質の高いウェブメディアを運営し、瀬戸内の絶景や文化、食に関する情報を発信。プロのフォトグラファーやライターを起用し、地域の魅力を美しく切り取ることで、ブランドイメージの向上に貢献しています。

- 「せとうちDMOメンバーズ」制度: 地域の観光事業者や自治体を対象とした会員制度を設け、マーケティングデータの提供、商談会への参加機会の提供、人材育成セミナーの開催など、多様な支援サービスを提供しています。

(参照:一般社団法人せとうち観光推進機構 公式サイト)

一般社団法人こおりやま観光局

一般社団法人こおりやま観光局は、福島県郡山市を対象エリアとする地域DMOです。地方都市におけるDMOのモデルケースとして注目されています。

- 特徴:

一般的な観光客誘致に加え、MICE(マイス、Meeting, Incentive, Convention, Exhibition/Event)の誘致に特に力を入れているのが特徴です。ビジネス目的での来訪者に、会議後の観光や食事(アフターコンベンション)を楽しんでもらうことで、地域への経済効果を高める「ブリージャー(Business + Leisure)」を推進しています。 - 主な活動:

- 「音楽都市」の活用: 郡山市が「音楽都市」を宣言していることを最大限に活用し、全国規模の音楽コンクールや、楽団の合宿などを積極的に誘致しています。

- 広域連携: 郡山市単体だけでなく、近隣の市町村と連携した「郡山広域圏」として、食や日本酒、豊かな自然をテーマにした体験プログラムや周遊ルートを造成し、広域での魅力を発信しています。

- データドリブンな事業推進: 来訪者へのアンケート調査やウェブサイトのアクセス解析などを通じてデータを収集・分析し、効果的なプロモーション施策の立案や、MICE誘致のターゲット選定に活かしています。

- 教育旅行の誘致: 震災からの復興を学ぶプログラムなどを組み込み、首都圏などからの教育旅行(修学旅行)の誘致にも力を入れています。

(参照:一般社団法人こおりやま観光局 公式サイト)

まとめ

本記事では、DMO(観光地域づくり法人)について、その基本的な意味から、求められる背景、DMCとの違い、具体的な役割、メリット・デメリット、そして日本の現状と課題に至るまで、多角的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- DMOは、地域の観光を経営する「司令塔」: DMOは、単なる観光案内や宣伝を行う組織ではなく、データ分析に基づき戦略を立て、多様な関係者をまとめ上げ、地域全体の観光価値と収益力を高める「観光地経営」を担うプロフェッショナル組織です。

- 「勘」から「科学」へ: 経験や勘に頼った従来の観光振興から脱却し、客観的なデータに基づいてターゲットを定め、戦略を策定し、KPIで成果を測るPDCAサイクルを回すことが、DMOの活動の根幹です。

- 司令塔(DMO)と実行部隊(DMC): DMOは地域全体の戦略を描く公益性の高い組織であり、DMCはその戦略の下で具体的な旅行商品を造成・販売する営利企業です。両者は役割が明確に異なり、連携することで相乗効果を生み出します。

- 多くのメリットと、大きな課題: DMOの設立は、観光客満足度の向上や地域経済の活性化といった大きなメリットをもたらす一方、財源の確保、専門人材の不足、関係者間の調整といった深刻な課題も抱えています。

- 自立と連携が成功の鍵: 国からの支援策はDMOの活動を後押ししますが、それに依存することなく、自主財源を確保し、自立した経営を目指すことが不可欠です。そして、行政、事業者、住民といった地域内のあらゆるプレイヤーと粘り強く対話し、連携する体制を築くことが、DMOが真に機能するための鍵となります。

DMOの取り組みは、日本の各地域が人口減少社会においても活力を維持し、その土地ならではの魅力で輝き続けるための重要な挑戦です。この記事が、DMOという存在への理解を深め、ご自身の地域や日本の観光の未来について考える一助となれば幸いです。