日本は北から南まで、その土地ならではの気候や文化に根差した多様な食文化が花開いています。「旅行の目的は、何をおいても美味しいごはん!」と考える美食家にとって、日本はまさに楽園といえるでしょう。新鮮な海の幸、豊かな大地が育んだ山の幸、そして長い歴史の中で洗練されてきた郷土料理やB級グルメまで、訪れる先々で心もお腹も満たされる食体験が待っています。

しかし、選択肢が豊富だからこそ「次のグルメ旅行はどこに行こう?」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。せっかくの旅行なら、旬の食材を最高の状態で味わい、その土地でしか食べられない逸品に出会いたいものです。

この記事では、2024年最新版として、グルメ旅行に心からおすすめできる国内の旅行先をランキング形式で15カ所厳選してご紹介します。ランキングだけでなく、自分に合った最高のグルメ旅行先を見つけるための「選び方のポイント」から、旅行計画を成功させるための「具体的なコツ」まで、網羅的に解説します。

この記事を読めば、あなたの食べたいものや旅のスタイルにぴったりの目的地がきっと見つかります。さあ、日本が誇る美食の世界へ、一緒に旅立ちましょう。

グルメ旅行先の選び方

最高のグルメ旅行を実現するためには、まず「自分にとっての最高の旅先」を明確にすることが大切です。ここでは、数ある選択肢の中から理想の旅行先を見つけるための3つのアプローチをご紹介します。これらの視点を参考に、ご自身の好みや旅のスタイルと照らし合わせながら、次の目的地を考えてみましょう。

食べたい名物料理から選ぶ

グルメ旅行の計画で最もシンプルかつ満足度の高い方法は、「今、自分が一番食べたいものは何か?」を起点に考えることです。特定の料理名や食材を思い浮かべ、その本場とされる場所を目的地に設定することで、旅の目的が明確になり、より深い食体験が期待できます。

例えば、「とにかく新鮮で美味しいお寿司や海鮮丼が食べたい」という気分なら、まず候補に挙がるのは北海道でしょう。特に、ウニやイクラ、カニなどが旬を迎える時期に合わせて訪れれば、その感動はひとしおです。また、日本海側で獲れるのどぐろや白えび、寒ブリなどを目指して石川県や富山県を選ぶのも素晴らしい選択です。

肉料理が目当てなら、選択肢はさらに広がります。柔らかな霜降り和牛を堪能したいなら、神戸牛の兵庫県、松阪牛の三重県、米沢牛の山形県などが有名です。一方、仙台の牛タン焼き、北海道のジンギスカン、宮崎のチキン南蛮など、特定の調理法で愛されるご当地肉料理も魅力的です。自分が食べたい肉の種類(牛・豚・鶏・羊)や料理スタイル(焼肉、すき焼き、ステーキ、鍋など)を具体的にすることで、目的地を絞り込みやすくなります。

麺類好きの方であれば、「ご当地ラーメン巡り」をテーマにするのも一興です。濃厚な豚骨スープが恋しければ福岡の博多へ、味噌ラーメンの王道を味わうなら札幌へ、煮干し香る醤油ラーメンが好きなら青森へ、といった具合に、全国に点在するラーメングルメの聖地を巡る旅は、まさに至福のひとときです。うどんであれば、圧倒的な存在感を放つ香川の讃岐うどん、独特のコシとつるりとした喉ごしが特徴の秋田の稲庭うどん、幅広の麺がユニークな群馬のひもかわうどんなど、地域ごとの個性を楽しむことができます。

このように、まずは自分の食の好みを深掘りし、特定の「食べたいもの」を明確にすることが、満足度の高いグルメ旅行への第一歩となります。その料理がなぜその土地で名物になったのか、その歴史や文化的背景を少し調べてみると、旅はさらに味わい深いものになるでしょう。

旬の食材や季節で選ぶ

グルメの満足度を最大限に高める上で、「旬」を意識することは極めて重要です。食材には、最も栄養価が高く、風味が豊かになる「旬」の時期があります。その最高のタイミングで、最高の産地を訪れることで、普段食べているものとは全く異なる格別の美味しさに出会うことができます。

| 季節 | 代表的な旬の食材 | おすすめの旅行先 |

|---|---|---|

| 春(3月~5月) | カツオ(初鰹)、サワラ、ホタルイカ、山菜、たけのこ、いちご | 高知県、富山県、各地の山間部 |

| 夏(6月~8月) | ウニ、アワビ、アユ、うなぎ、トウモロコシ、枝豆、桃、メロン | 北海道、岐阜県、静岡県、山梨県、山形県 |

| 秋(9月~11月) | サンマ、サバ、カツオ(戻り鰹)、松茸、栗、新米、ぶどう、梨 | 岩手県、宮城県、高知県、長野県、新潟県 |

| 冬(12月~2月) | ブリ、カニ、牡蠣、フグ、アンコウ、白子、みかん、りんご | 富山県、石川県、広島県、山口県、青森県 |

例えば、冬の味覚の王様であるカニ。ズワイガニを求めるなら福井県や石川県、鳥取県などの日本海側、タラバガニや毛ガニを堪能したいなら北海道が本場です。同じく冬が旬の牡蠣であれば、ぷりぷりの身が特徴的な広島県や宮城県が有名です。これらの地域では、焼き牡蠣やカキフライはもちろん、牡蠣鍋や牡蠣飯など、産地ならではの多彩な料理法で旬の味を心ゆくまで楽しめます。

夏の旅行であれば、北海道のウニがおすすめです。特に6月から8月にかけて旬を迎えるエゾバフンウニは、濃厚な甘みととろけるような食感が格別です。また、夏の風物詩である鮎の塩焼きを味わいに、岐阜県の長良川など清流を訪れるのも風情があります。

秋は実りの季節であり、食の選択肢が最も豊富な時期かもしれません。脂がのった戻り鰹を味わいに高知県へ、日本三大和牛と名高い松阪牛を求めて三重県へ、あるいはキノコの王様・松茸を求めて長野県や岩手県へ足を運ぶのも良いでしょう。また、この時期は新米の季節でもあり、米どころとして名高い新潟県を訪れれば、炊き立てのご飯そのものがご馳走になります。

このように、旅行を計画する時期に合わせて旬の食材を調べ、その最高の産地を目的地に設定することで、旅行の満足度は飛躍的に向上します。季節の移ろいとともに日本の豊かな食を味わうことは、グルメ旅行の醍醐味と言えるでしょう。

旅のスタイルで選ぶ

誰と、どのような目的で旅をするのかによって、最適なグルメの楽しみ方は異なります。ここでは、代表的な3つの旅のスタイル別に、それぞれに適したグルメ旅行の形を提案します。

食べ歩きメイン

食べ歩きは、その土地の活気や日常の食文化を肌で感じながら、少量ずつ多様な味を楽しみたい方におすすめのスタイルです。予約の必要がなく、気の向くままに散策できる手軽さが魅力で、友人同士やカップルでの旅行にぴったりです。

このスタイルの代表格といえば、大阪の道頓堀や黒門市場が挙げられます。たこ焼き、お好み焼き、串カツといった定番の粉もんグルメから、新鮮な魚介類の浜焼き、スイーツまで、歩いているだけで次から次へと美味しそうなものが目に飛び込んできます。

また、福岡の中洲や天神に広がる屋台街も、食べ歩き好きにはたまらないスポットです。博多ラーメンはもちろん、焼き鳥、おでん、天ぷらなど、個性豊かな屋台が軒を連ね、地元の人々との交流も楽しめます。

京都の錦市場は「京の台所」とも呼ばれ、京野菜を使った漬物や湯葉、生麩、だし巻き卵など、京都ならではの食材や惣菜を味わうことができます。少しずつ買って、その場で味わうのが錦市場の醍醐味です。

食べ歩きをメインにする際は、小銭を多めに用意しておくこと、そしてゴミは指定の場所に捨てるか持ち帰るなど、マナーを守ることが大切です。活気あふれる市場や商店街を散策し、その土地のソウルフードを発見する喜びは、食べ歩きならではの体験です。

名店めぐりメイン

「食」そのものを深く探求し、最高の技術で調理された逸品をじっくりと味わいたいという方には、名店めぐりをメインにした旅行がおすすめです。記念日や特別な日の旅行、あるいは食に対して強いこだわりを持つ方の一人旅にも向いています。

このスタイルでは、ミシュランガイドで星を獲得したレストランや、予約が数ヶ月先まで埋まっているような人気店を旅の目的地に据えます。東京の銀座や西麻布には世界的に評価の高い寿司店やフレンチレストランが集中しており、美食家たちが世界中から集まります。また、京都では、季節の移ろいを繊細に表現した京料理や懐石料理の名店が数多く存在し、日本の食文化の奥深さに触れることができます。

名店めぐりの旅は、何よりも事前の計画と予約が成功の鍵となります。人気店の場合は、数ヶ月前から予約受付が開始されることも珍しくありません。予約方法(電話のみ、オンライン予約サイト経由など)や予約開始日時を正確に把握し、万全の態勢で臨む必要があります。また、ドレスコードが設けられている場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

移動時間や食事時間も考慮し、無理のないスケジュールを組むことが大切です。一日に何軒も詰め込むのではなく、一食一食を大切に味わう時間を確保することで、より記憶に残る食体験となるでしょう。

味覚狩りも楽しむ

自分で収穫したばかりの新鮮な食材を、その場で味わう体験は格別です。味覚狩りは、特に小さなお子様がいるファミリー層や、アクティブな体験を好むカップルにおすすめのスタイルです。

季節によって楽しめる味覚狩りは様々です。春には甘酸っぱいいちご狩り(栃木県、福岡県、静岡県など)、初夏にはさくらんぼ狩り(山形県、山梨県)、夏から秋にかけてはぶどう狩りや梨狩り、桃狩り(山梨県、長野県、岡山県など)、秋にはりんご狩り(青森県、長野県)や芋掘り、栗拾いなどが楽しめます。

味覚狩りの魅力は、ただ美味しいだけでなく、食材がどのように育つのかを学び、自然と触れ合える点にあります。農園によっては、収穫したフルーツを使ってジャムやタルト作り体験ができる場所もあり、旅の良い思い出になります。

味覚狩りを計画する際は、事前に農園のウェブサイトなどで予約が必要かどうかを確認しましょう。また、料金体系(時間制の食べ放題、摘み取った分量の量り売りなど)や、持ち物(帽子、タオル、動きやすい靴など)もチェックしておくとスムーズです。収穫した新鮮な果物や野菜は、その土地ならではのお土産としても喜ばれます。

【2024年】グルメ旅行におすすめの国内旅行先ランキングTOP15

ここからは、いよいよ2024年におすすめのグルメ旅行先ランキングを発表します。定番の美食エリアから、注目度上昇中の隠れた名所まで、食の魅力にあふれる15の地域を厳選しました。それぞれの土地が誇る絶品グルメを詳しくご紹介しますので、次の旅の目的地選びの参考にしてください。

① 【第1位】北海道

言わずと知れた日本の食の宝庫、北海道。広大な大地と豊かな三方の海がもたらす食材の質の高さと多様性は、他の追随を許しません。新鮮な海産物から、雄大な自然で育まれた農畜産物、そして独自の発展を遂げたご当地グルメまで、あらゆる食のジャンルで一級品が揃うことが、堂々の第1位に輝いた理由です。いつ、誰と訪れても、必ずや満足できる美食体験が待っています。

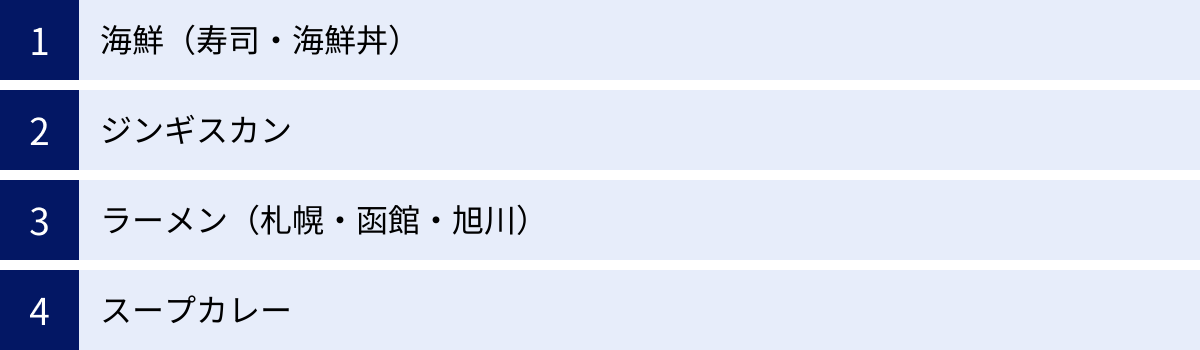

海鮮(寿司・海鮮丼)

北海道を訪れたら絶対に外せないのが、新鮮な海の幸です。特に、札幌、函館、小樽などの都市では、朝市や市場でとれたての魚介を使った寿司や海鮮丼を味わえます。夏のウニ、秋のイクラ、冬のカニやホタテなど、季節ごとに旬の主役が変わるため、訪れるたびに新しい感動があります。ネタが大きく、鮮度抜群の寿司は、都心で食べるものとは一線を画す美味しさです。市場の活気を感じながら食べる豪快な海鮮丼は、北海道旅行の象徴的な一コマとなるでしょう。

ジンギスカン

ジンギスカンは、中央が盛り上がった独特の形状の鍋で羊肉と野菜を焼いて食べる、北海道を代表する郷土料理です。臭みが少なく柔らかいラム(子羊肉)や、しっかりとした旨味のあるマトン(成羊肉)を、店ごとの特製ダレでいただきます。北海道民にとっては、花見やバーベキューなど、人が集まる際の定番メニューでもあり、その文化に触れるのも楽しみの一つです。ビールとの相性も抜群で、仲間とワイワイ鍋を囲めば、旅の夜が盛り上がること間違いありません。

ラーメン(札幌・函館・旭川)

北海道は、全国屈指のラーメン激戦区でもあります。中でも有名なのが「北海道三大ラーメン」です。

- 札幌ラーメン: 豚骨ベースの濃厚な味噌スープに、黄色い中太ちぢれ麺が特徴。炒めた野菜の香ばしさとラードのコクが食欲をそそります。

- 函館ラーメン: 豚骨や鶏ガラをベースにした透明度の高い塩スープが特徴。あっさりとしていながらも、深い旨味を感じられる、上品な味わいです。

- 旭川ラーメン: 豚骨と魚介のダブルスープに、醤油ダレを合わせたものが主流。スープの表面をラードの油膜が覆っており、極寒の地でも冷めにくい工夫がされています。

この三大ラーメンを食べ比べるだけでも、立派なグルメ旅行になります。

スープカレー

今や全国区の人気となったスープカレーも、札幌が発祥の地。数十種類のスパイスを調合したサラサラのルーに、骨付きチキンやごろっと大きな野菜がたっぷり入っているのが特徴です。スパイスの複雑な香りと、素材の旨味が溶け出したスープは、一度食べるとやみつきになる美味しさ。辛さやライスの量、トッピングなどを自分好みにカスタマイズできる店が多く、訪れるたびに違う組み合わせを試す楽しみもあります。

② 【第2位】福岡県

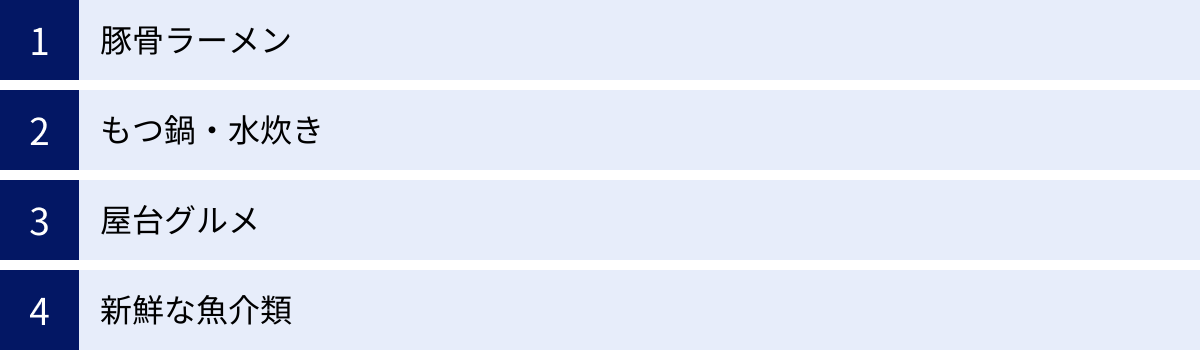

九州の玄関口であり、アジアとの交流拠点として栄えてきた福岡。独自の食文化が根付いており、手頃な価格で美味しいものが食べられる「食の都」として絶大な人気を誇ります。豚骨ラーメンやもつ鍋といった全国区のグルメから、夜の街を彩る屋台文化、そして玄界灘の新鮮な魚介まで、多彩な魅力が人々を惹きつけてやみません。

豚骨ラーメン

福岡グルメの代名詞といえば、やはり豚骨ラーメンです。白濁した濃厚な豚骨スープに、極細のストレート麺が基本スタイル。「バリカタ」「カタ」「普通」「やわ」など、麺の硬さを選べるのが特徴で、「替え玉」と呼ばれる麺のおかわりシステムも福岡発祥の文化です。一杯500円前後で食べられる店も多く、地元民のソウルフードとして深く根付いています。こってり好きにはたまらない一杯です。

もつ鍋・水炊き

福岡の二大鍋料理が、もつ鍋と水炊きです。

- もつ鍋: 新鮮な牛のもつ(小腸や大腸)を、ニラやキャベツ、ニンニクと一緒に煮込んだ鍋料理。醤油味や味噌味が一般的で、ぷりぷりとしたもつの食感と、野菜の甘みが溶け出したスープが絶品です。〆はちゃんぽん麺を入れるのが定番です。

- 水炊き: 骨付きの鶏肉を水から煮込み、鶏の旨味をじっくりと引き出した白濁スープが特徴。まずはその絶品スープを塩やポン酢で味わい、その後、鶏肉や野菜をいただきます。素材の味をシンプルに楽しむ、上品で滋味深い鍋料理です。

どちらもコラーゲンたっぷりで、美容と健康にも良いとされています。

屋台グルメ

福岡の夜の風物詩といえば、中洲や天神、長浜地区に現れる屋台です。ラーメン、おでん、焼き鳥、餃子といった定番メニューから、天ぷらやフレンチを提供する個性的な屋台まで、その種類は様々。肩を寄せ合いながら店主や隣り合わせた客と会話を楽しむ、その独特の雰囲気も屋台の大きな魅力です。訪れる前に、行きたい屋台の場所や営業日をチェックしておくことをおすすめします。

新鮮な魚介類

三方を海に囲まれた福岡は、実は魚介類の宝庫でもあります。特に玄界灘は、対馬海流の影響でプランクトンが豊富で、身が引き締まった美味しい魚が育ちます。透明な身が美しい「やりいか」の活き造りや、サバやアジを使った「ごまサバ」「ごまアジ」といった郷土料理は、新鮮だからこそ味わえる逸品。長浜鮮魚市場周辺には、朝から新鮮な魚介を味わえる食堂が数多くあります。

③ 【第3位】大阪府

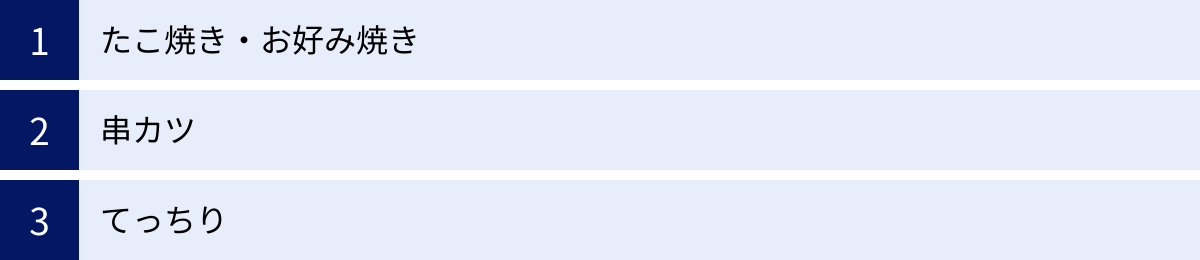

「食い倒れの街」としてその名を全国に轟かせる大阪。安くて美味しい「粉もん」文化が特に有名ですが、高級な割烹から立ち飲み屋まで、食の選択肢は非常に多彩です。「うまいもんのためなら金に糸目はつけない」という大阪人の気質が、この街の豊かな食文化を育んできました。活気あふれる街の雰囲気と共に、食を心ゆくまで楽しむことができます。

たこ焼き・お好み焼き

大阪のソウルフードの代表格が、たこ焼きとお好み焼きです。

- たこ焼き: 「外はカリッ、中はトロッ」が大阪のたこ焼きの真骨頂。生地に出汁がしっかりと効いており、ソースなしでも美味しくいただけます。店によって生地の配合や焼き方、ソースやトッピングが異なり、有名店をハシゴして食べ比べるのも大阪観光の醍醐味です。

- お好み焼き: たっぷりのキャベツと具材を混ぜ込んで焼く「混ぜ焼き」が主流。自分で焼くスタイルの店と、店員が焼いてくれる店があります。ふわふわの生地に甘辛いソースとマヨネーズ、かつお節と青のりがかかった姿は、まさに食欲をそそるビジュアルです。

串カツ

新世界エリアが発祥の地とされる串カツ。肉、魚介、野菜など、様々な具材を串に刺し、衣をつけて揚げたものです。きめ細かいパン粉で揚げられた串カツは、サクサクと軽い食感が特徴。最大の特徴は「ソースの二度漬け禁止」という有名なルールです。キャベツはおかわり自由で、このキャベツをスプーン代わりにソースをすくってかけるのはOK。庶民的で活気のある雰囲気の中で、ビール片手に熱々の串カツを頬張るのが大阪流です。

てっちり

冬の味覚の王様、フグ料理も大阪の名物です。フグの鍋料理は「てっちり」と呼ばれ、フグの身やアラ、野菜を昆布だしで煮て、ポン酢でいただきます。淡白ながらも上品なフグの旨味が口いっぱいに広がります。鍋の〆は、フグの旨味が凝縮された出汁で作る雑炊が絶品で、これを楽しみに「てっちり」を食べる人も多いほどです。大阪はフグの消費量が日本一とも言われ、比較的リーズナブルにフグ料理を楽しめる店が多いのも魅力です。

④ 【第4位】宮城県

東北地方を代表するグルメ都市、仙台を擁する宮城県。伊達政宗公の時代から続く食文化と、世界三大漁場の一つである三陸沖の豊かな海の幸が融合し、多彩な美食を生み出しています。牛タンや笹かまぼこといった全国的に有名な特産品から、冬の味覚の牡蠣、そして近年注目を集めるセリ鍋まで、四季折々の魅力があります。

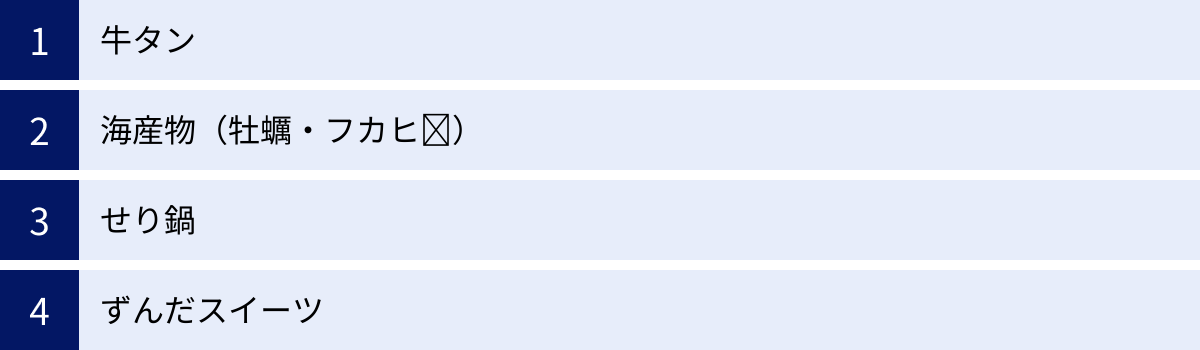

牛タン

仙台グルメの不動の王者、牛タン焼き。厚切りなのに驚くほど柔らかく、サクッとした歯切れの良さが特徴です。一般的には、牛タン焼き、麦飯、テールスープ、漬物がセットになった「牛タン定食」として提供されます。職人が一枚一枚丁寧に焼き上げる牛タンは、炭火の香ばしさと肉の旨味が凝縮された逸品。店ごとに味付けや熟成方法が異なり、名店の味を求めて行列ができることもしばしばです。

海産物(牡蠣・フカヒレ)

リアス式海岸が続く三陸沖は、親潮と黒潮がぶつかる絶好の漁場。ここで育つ海の幸は絶品です。

- 牡蠣: 特に松島湾で養殖される牡蠣は、小ぶりながらもクリーミーで濃厚な味わいが特徴。旬の冬には、焼き牡蠣やカキフライはもちろん、「牡蠣小屋」で蒸し牡蠣の食べ放題を楽しむことができます。

- フカヒレ: 気仙沼は、日本一のフカヒレの産地として知られています。肉厚で食感の良いフカヒレを使った姿煮やフカヒレ寿司は、他ではなかなか味わえない贅沢な逸品です。コラーゲンも豊富で、特別な日の食事にもぴったりです。

せり鍋

近年、冬の新たな名物として人気が急上昇しているのが「せり鍋」です。シャキシャキとした食感と独特の香りが特徴の「仙台せり」を、根っこまで丸ごと味わうのが特徴。鶏や鴨の出汁でさっと煮て、せりの風味を楽しみます。せりの収穫時期である冬限定の郷土料理で、体を芯から温めてくれます。

ずんだスイーツ

枝豆をすりつぶして作る鮮やかな緑色の餡「ずんだ」も、宮城を代表する味覚です。伝統的なずんだ餅はもちろん、最近では「ずんだシェイク」や「ずんだパフェ」「ずんだロールケーキ」など、様々なスイーツが登場し、若者や観光客に大人気です。優しい甘さと豆の風味が、旅の疲れを癒してくれます。

⑤ 【第5位】石川県

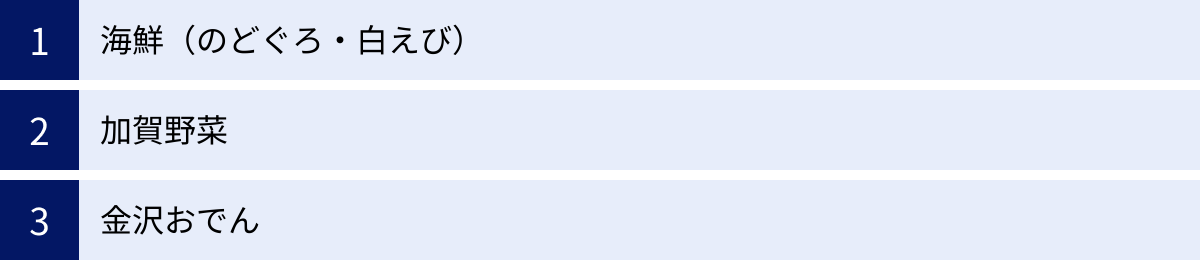

北陸新幹線の開通により、首都圏からのアクセスも向上した石川県。加賀百万石の城下町として栄えた金沢を中心に、雅な伝統文化と豊かな食文化が融合した、魅力あふれるエリアです。日本海の新鮮な海の幸はもちろん、加賀野菜などの伝統野菜、そして独特の食文化が根付いています。

海鮮(のどぐろ・白えび)

石川県で味わうべき海の幸の代表格が「のどぐろ」と「白えび」です。

- のどぐろ: 「白身のトロ」とも称される高級魚。口の中に入れるととろける上質な脂と、濃厚な旨味が特徴です。塩焼きや煮付け、寿司や刺身など、どんな調理法でもその美味しさを堪能できます。

- 白えび: 「富山湾の宝石」として富山が有名ですが、石川県でも水揚げされます。透き通るような美しい姿と、上品な甘みが特徴。かき揚げや唐揚げ、刺身などで楽しまれます。

金沢の近江町市場では、これらの新鮮な魚介を使った海鮮丼や寿司を気軽に味わうことができます。

加賀野菜

加賀野菜とは、昭和20年以前から栽培され、現在も主として金沢で栽培されている15品目の伝統野菜のことです。加賀れんこん、五郎島金時(さつまいも)、金時草、打木赤皮甘栗かぼちゃなど、それぞれに個性的な風味と食感があります。市内のレストランや料亭では、これらの加賀野菜をふんだんに使った料理を味わうことができ、その土地ならではの滋味深い味に出会えます。

金沢おでん

金沢の冬の風物詩であり、地元民に愛されるソウルフードが「金沢おでん」です。一般的なおでん種に加え、カニの甲羅に身を詰めた「かに面」や、ばい貝、車麩、赤巻など、金沢ならではの具材が入っているのが特徴です。あっさりとしていながらも、魚介の旨味が染み込んだ優しい出汁が、冷えた体を温めてくれます。一年中提供している専門店も多く、観光客にも人気です。

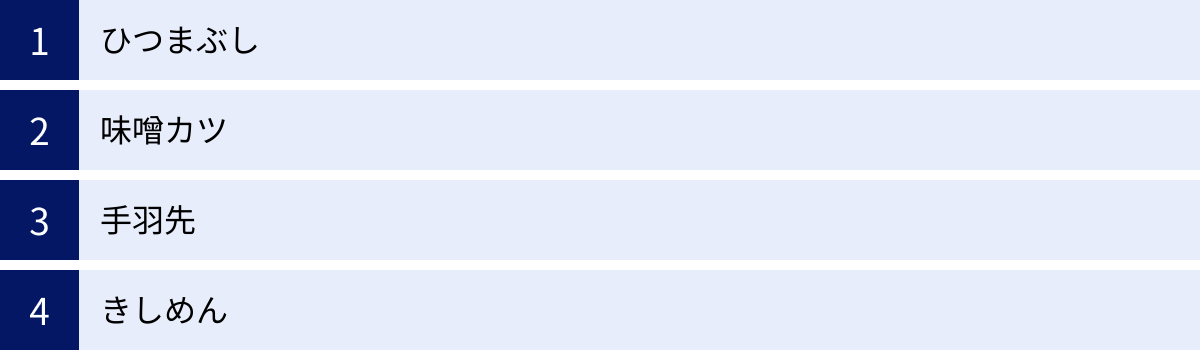

⑥ 【第6位】愛知県

日本のほぼ中央に位置し、独自の食文化が花開いた愛知県・名古屋。八丁味噌に代表される豆味噌を使った「赤味噌文化」と、喫茶店の「モーニング文化」は特に有名です。「名古屋めし」と総称される、濃厚でパンチの効いた味わいのグルメは、一度食べるとクセになる魅力を持っています。

ひつまぶし

名古屋めしの代表格であり、高級グルメとしても知られる「ひつまぶし」。細かく刻んだ鰻の蒲焼が、おひつに入ったご飯の上にびっしりと乗せられています。最大の特徴は、一杯で三度美味しいとされるその食べ方です。

- 一膳目はそのまま茶碗によそい、鰻本来の味を楽しみます。

- 二膳目は、ネギやわさび、海苔などの薬味を乗せて、味の変化を楽しみます。

- 三膳目は、出汁をかけてお茶漬けのようにさらさらといただきます。

この食べ方の変化が、最後まで飽きさせない美味しさの秘訣です。

味噌カツ

濃厚な八丁味噌ベースの甘辛いタレを、揚げたての豚カツにかけたものが「味噌カツ」です。サクサクの衣にコクのある味噌ダレが絡み、ご飯が進むこと間違いなし。洋食の豚カツに、地域伝統の豆味噌を合わせるという発想から生まれた、名古屋ならではのグルメです。定食として食べるのが一般的で、地元民に深く愛されています。

手羽先

スパイシーなタレで味付けし、カラッと揚げた鶏の手羽先も、名古屋を代表するB級グルメです。甘辛い味付けと胡椒のピリッとした刺激が絶妙なバランスで、ビールのお供に最高です。食べ方には少しコツがいりますが、慣れると骨から身を綺麗に外せるようになります。多くの居酒屋で提供されており、名古屋の夜には欠かせない一品です。

きしめん

幅広で薄い形状が特徴の麺「きしめん」。つるつるとした滑らかな喉ごしが特徴で、一般的なうどんとはまた違った食感を楽しめます。鰹節をベースにした醤油味のつゆでいただくのが定番で、トッピングには油揚げやほうれん草、かまぼこなどが乗ります。名古屋駅のホームにある立ち食いきしめん店は特に有名で、新幹線に乗る前にさっと食べるのも一興です。

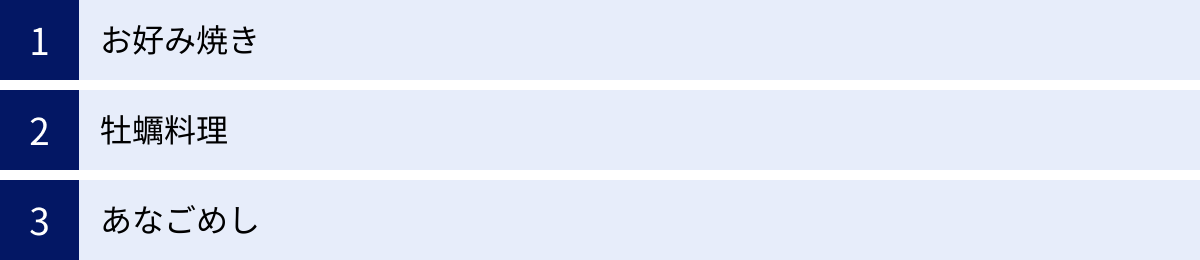

⑦ 【第7位】広島県

中国地方の中心都市である広島は、二つの世界遺産(原爆ドームと嚴島神社)を有する国際的な観光地であると同時に、瀬戸内海の豊かな恵みを受けた美食の宝庫でもあります。広島風お好み焼きと牡蠣という、全国区の知名度を誇る二大グルメが、この街の食の魅力を強力に牽引しています。

お好み焼き

広島のお好み焼きは、生地と具材を混ぜずに焼く「重ね焼き」が特徴です。まずクレープ状に薄く焼いた生地の上に、大量のキャベツ、もやし、豚肉、天かすなどを乗せ、じっくりと蒸し焼きにします。この蒸し焼きによって、キャベツの甘みが最大限に引き出されるのが美味しさの秘訣です。そば、またはうどんを加えて焼き上げ、最後に卵でとじて、濃厚なソースと青のりをかけて完成。ボリューム満点で、ヘルシーなのも嬉しいポイントです。

牡蠣料理

広島湾は波が穏やかで、牡蠣の生育に必要なプランクトンが豊富なため、古くから牡蠣養殖が盛んです。広島産の牡蠣は、身が大きくぷりっとしており、濃厚でクリーミーな味わいが特徴。焼き牡蠣やカキフライはもちろん、牡蠣飯、牡蠣の土手鍋、オイル漬けなど、様々な料理でその美味しさを堪能できます。特に宮島では、参道で焼き牡蠣を気軽に食べ歩きでき、観光客に大人気です。

あなごめし

宮島の名物として、お好み焼きや牡蠣と並んで有名なのが「あなごめし」です。甘辛いタレで香ばしく焼かれたあなごが、ご飯の上にぎっしりと敷き詰められています。鰻に比べて脂が少なく、さっぱりとしていながらも、ふっくらとした身と深い旨味が特徴です。駅弁としても人気が高く、旅の思い出に持ち帰るのもおすすめです。

⑧ 【第8位】東京都

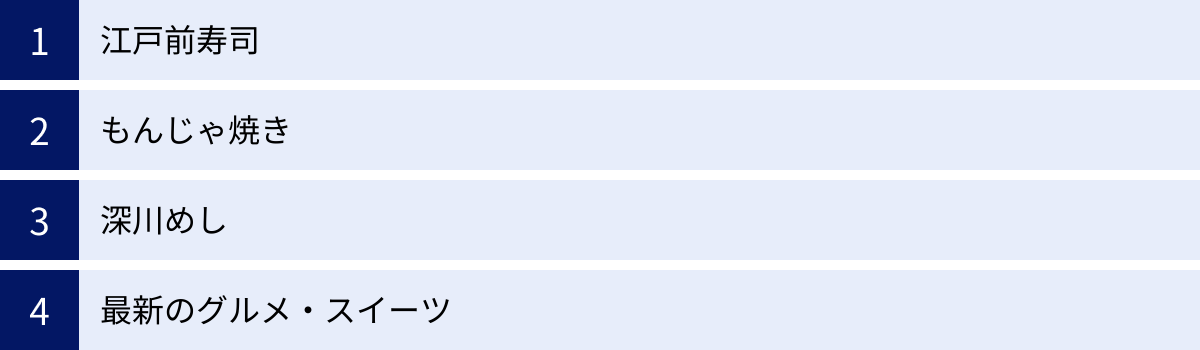

日本の首都であり、世界有数の美食都市である東京。星付きレストランの数は世界トップクラスを誇り、最先端のグルメが集結する一方で、江戸時代から続く伝統の味も大切に受け継がれています。世界中の料理から、下町のB級グルメまで、ありとあらゆる食が楽しめるのが東京の最大の魅力です。

江戸前寿司

「寿司」といえば、今や世界中で食べられる日本料理ですが、その原型となったのが「江戸前寿司」です。新鮮な魚介をただ乗せるだけでなく、酢や塩で締める、煮る、タレを塗るなど、ネタに「仕事」を施すのが特徴。このひと手間が、魚の旨味を最大限に引き出し、シャリとの一体感を生み出します。銀座や築地界隈には名店が数多く存在し、職人の技を目の前で楽しみながら、最高の寿司を味わうことができます。

もんじゃ焼き

東京の下町、月島が発祥とされる「もんじゃ焼き」。小麦粉を水や出汁で溶いた生地に、キャベツや切りイカ、明太子などの具材を混ぜて鉄板で焼く料理です。土手を作って生地を流し込み、「はがし」と呼ばれる小さなヘラで鉄板に押し付けながら食べるという独特のスタイルが特徴。おこげの香ばしさと、とろりとした生地の食感が楽しめます。仲間と鉄板を囲んでワイワイ作る過程も、もんじゃ焼きの醍醐味の一つです。

深川めし

あさりやハマグリなどの貝類とネギを、味噌や醤油で煮込んでご飯にかけた、あるいは炊き込んだ料理が「深川めし」です。かつて漁師町として栄えた深川地区(現在の江東区)の郷土料理で、漁師たちが船の上で手早く作って食べたのが始まりとされています。あさりの豊かな旨味がご飯に染み込み、素朴ながらも滋味深い味わいが楽しめます。

最新のグルメ・スイーツ

東京は、常に新しい食のトレンドが生まれる場所でもあります。世界的に有名なパティシエの店、海外で人気のレストランの日本初上陸店、SNSで話題のスイーツなどが次々と登場します。表参道や代官山、自由が丘といったエリアを散策すれば、常に新しい発見があるでしょう。伝統の味と最先端のトレンド、その両方を一度に楽しめるのが東京のグルメ旅行の面白さです。

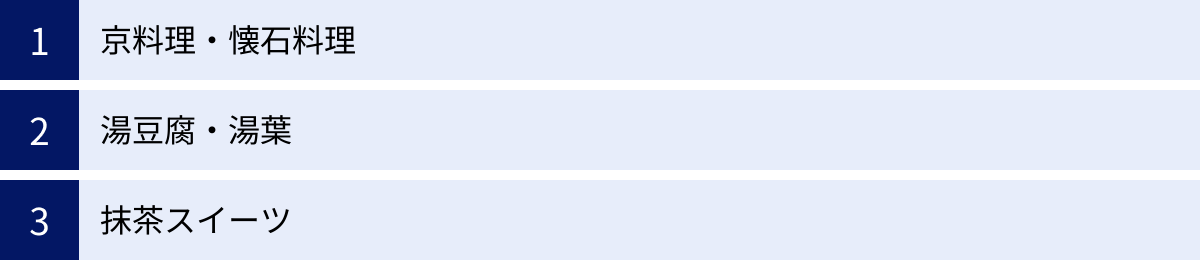

⑨ 【第9位】京都府

1000年以上にわたり日本の都であった京都。その長い歴史の中で、宮中や寺社、茶の湯の文化と結びつき、独自の洗練された食文化が育まれました。季節の移ろいを繊細に表現する「京料理」や、素材の味を活かした精進料理、そして上質な宇治抹茶を使ったスイーツなど、見た目にも美しい雅なグルメが揃っています。

京料理・懐石料理

京料理は、特定の料理を指すのではなく、京都で発展した料理技術や様式の総称です。旬の食材を活かし、素材本来の味を引き出す薄味を基本としながら、彩りや盛り付け、器との調和といった視覚的な美しさを非常に重視します。懐石料理は、茶の湯で提供されるお茶を美味しくいただくための食事であり、京料理の粋が集められています。少し敷居が高いイメージがありますが、ランチであれば比較的気軽に楽しめる店もあります。

湯豆腐・湯葉

京都の食文化を語る上で欠かせないのが、豆腐や湯葉といった大豆製品です。京都は良質な地下水に恵まれているため、美味しい豆腐が作られると言われています。特に、南禅寺周辺は湯豆腐の名店が集まることで有名です。昆布だしのシンプルな鍋で温めた豆腐を、薬味とタレでいただく湯豆腐は、豆腐本来の優しい甘みと滑らかな食感を堪能できる逸品。また、豆乳を加熱した際に表面にできる膜である「湯葉」も、刺身や煮物などで楽しまれ、上品な味わいが魅力です。

抹茶スイーツ

京都府南部の宇治市は、日本を代表する高級茶「宇治茶」の産地として知られています。その中でも特に有名なのが抹茶です。香り高く、深い苦みと旨味を持つ宇治抹茶をふんだんに使ったスイーツは、京都観光の楽しみの一つ。濃厚な抹茶パフェや、抹茶アイスクリーム、わらび餅、ティラミスなど、伝統的な和菓子から洋風のアレンジまで、多彩な抹茶スイーツがカフェや茶寮で提供されています。

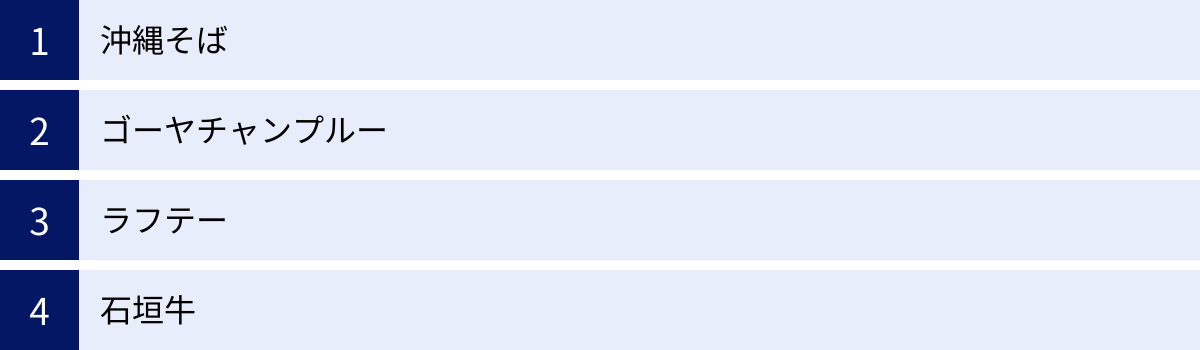

⑩ 【第10位】沖縄県

日本最南端に位置し、かつて琉球王国として独自の文化を築いてきた沖縄。その食文化も、日本本土とは一線を画すユニークなものです。亜熱帯の気候が育んだ食材や、中国や東南アジアからの影響を受けた調理法が融合した「琉球料理」は、滋養豊富で「ぬちぐすい(命の薬)」とも呼ばれています。

沖縄そば

沖縄県民のソウルフード「沖縄そば」。そばという名前ですが、蕎麦粉は使われず、小麦粉にかんすいを加えて作られる中華麺に近い麺です。豚骨と鰹節からとったあっさりとした出汁に、甘辛く煮た三枚肉(豚のバラ肉)やかまぼこ、ネギなどがトッピングされるのが一般的。島唐辛子を泡盛に漬け込んだ調味料「コーレーグース」を少し加えると、味が引き締まります。

ゴーヤチャンプルー

「チャンプルー」とは、沖縄の方言で「ごちゃ混ぜ」という意味で、様々な食材を炒めた料理の総称です。その中でも最も有名なのが、沖縄を代表する野菜「ゴーヤ」を使ったゴーヤチャンプルー。ゴーヤのほろ苦さと、豆腐、豚肉、卵の旨味が一体となった、沖縄の家庭料理の定番です。夏バテ防止にも良いとされています。

ラフテー

皮付きの豚の三枚肉を、泡盛や醤油、黒糖でじっくりと時間をかけて煮込んだ角煮料理が「ラフテー」です。琉球王朝の宮廷料理としても知られ、箸で切れるほど柔らかく、とろけるような食感が特徴。濃厚な味わいで、ご飯のおかずにも、泡盛のお供にもぴったりです。

石垣牛

沖縄本島からさらに南、八重山諸島で育てられている黒毛和牛が「石垣牛」です。温暖な気候と豊かな自然の中で育った石垣牛は、程よくサシが入りながらも、赤身の旨味がしっかりと感じられるのが特徴。ステーキや焼肉で、その上質な肉質を堪能するのがおすすめです。

⑪ 【第11位】香川県

「うどん県」という愛称で知られる香川県。その名の通り、讃岐うどんの存在感は圧倒的ですが、それだけではありません。瀬戸内海の穏やかな気候と風土が育んだ、ユニークで美味しいグルメが他にもあります。

讃岐うどん

香川の食を語る上で、讃岐うどんを避けては通れません。強いコシと、つるりとした喉ごしが最大の特徴。セルフサービス形式の店が多く、自分で麺を温め、天ぷらなどのトッピングを選び、出汁をかけるスタイルが主流です。かけ、ぶっかけ、釜玉、醤油うどんなど、食べ方のバリエーションも豊富。県内には数百軒ものうどん店が点在しており、タクシーでうどん店を巡る「うどんタクシー」も人気です。

骨付鳥

丸亀市が発祥とされるご当地グルメ「骨付鳥(ほねつきどり)」。骨付きの鶏もも肉を、ニンニクやスパイスを効かせたタレに漬け込み、オーブンでじっくりと焼き上げたものです。歯ごたえがあり、噛むほどに旨味が出る「おやどり」と、柔らかくジューシーな「わかどり」の2種類があり、好みに合わせて選べます。滴り落ちる鶏の脂に、キャベツやおにぎりを浸して食べるのが通の楽しみ方です。

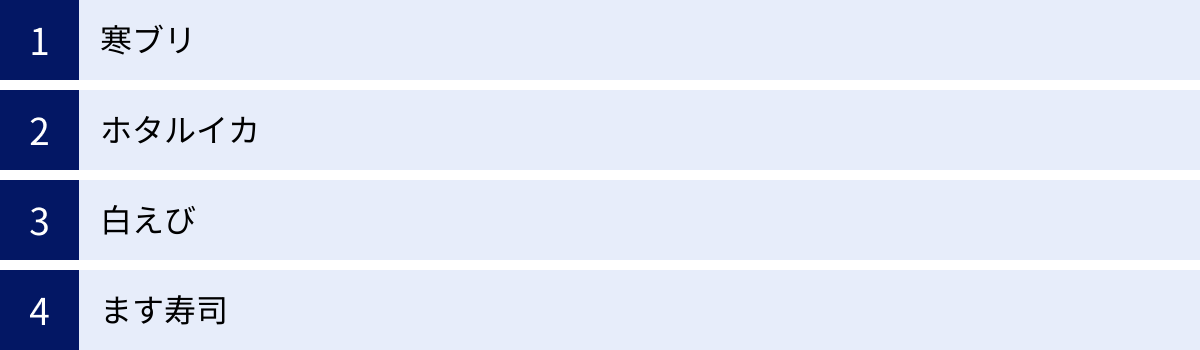

⑫ 【第12位】富山県

三方を険しい山々に囲まれ、深い富山湾を抱く富山県。その独特の地形が、海と山の両方から極上の幸をもたらします。「天然のいけす」とも呼ばれる富山湾の魚介類は、特に冬場に最高の味を迎えます。

寒ブリ

冬の富山湾の王者といえば「寒ブリ」です。産卵のために南下してくるブリは、丸々と太って脂がのり、身の締まりも格別。とろけるような食感と濃厚な旨味の刺身はもちろん、照り焼き、ブリ大根、そして地元ならではの郷土料理「かぶら寿司」など、様々な料理で楽しめます。特に氷見市で水揚げされる「ひみ寒ぶり」は、全国的にも有名なブランド魚です。

ホタルイカ

春の訪れを告げる富山湾の風物詩が「ホタルイカ」。産卵のために海岸近くまでやってくるホタルイカが、青白い光を放つ「ホタルイカの身投げ」は幻想的な光景です。茹でたてを酢味噌でいただくのが定番ですが、刺身(内臓を取り除いたもの)や天ぷら、沖漬けも絶品です。ぷりっとした食感と、ワタの濃厚な旨味がたまりません。

白えび

「富山湾の宝石」と称される白えび。透き通るようなピンク色の小さなえびで、漁が許されているのは世界でも富山湾だけです。上品な甘みととろけるような食感が特徴で、刺身や寿司、唐揚げ、かき揚げなどで味わうことができます。特に、殻ごと揚げた唐揚げは、香ばしくておつまみに最適です。

ます寿司

富山を代表する駅弁としても有名な「ます寿司」。塩漬けにしたサクラマスの切り身を酢飯の上に並べ、笹の葉で包んで押し固めた押し寿司です。笹の爽やかな香りが酢飯と鱒に移り、上品な味わいを生み出します。店ごとに鱒の厚みや酢の加減、押し具合が異なり、地元にはそれぞれお気に入りの店があるほどです。

⑬ 【第13位】高知県

太平洋に面し、黒潮がもたらす豊かな海の幸と、温暖な気候が育む山の幸に恵まれた高知県。豪快で飾り気のない「土佐のいごっそう」気質を反映したかのような、素材の味を活かしたダイナミックな料理が魅力です。

カツオのたたき

高知グルメの絶対的エースが「カツオのたたき」です。新鮮なカツオの表面を、藁の炎で一気に焼き上げ、香ばしい香りをまとわせます。中はレアな状態で、外側の香ばしさと内側のモチっとした食感のコントラストがたまりません。厚切りのカツオに、ニンニクやネギ、ミョウガなどの薬味をたっぷり乗せ、ポン酢でいただくのが土佐流。本場で食べる藁焼きのたたきは、香りが全く違います。

皿鉢(さわち)料理

土佐の宴会には欠かせない郷土料理が「皿鉢(さわち)料理」です。大皿に、カツオのたたきや刺身、寿司、煮物、揚げ物など、海の幸、山の幸を豪華絢爛に盛り合わせたもの。決まった形式はなく、季節の美味しいものを好きなだけ盛り込むのが特徴です。その豪快な見た目と、人々が集まって一つの皿を囲むスタイルは、高知の食文化を象徴しています。

⑭ 【第14位】新潟県

日本有数の米どころとして知られる新潟県。美味しい米があるところには、美味しい酒と美味しい肴があります。雪国ならではの食文化も根付いており、素朴ながらも滋味深いグルメが揃っています。

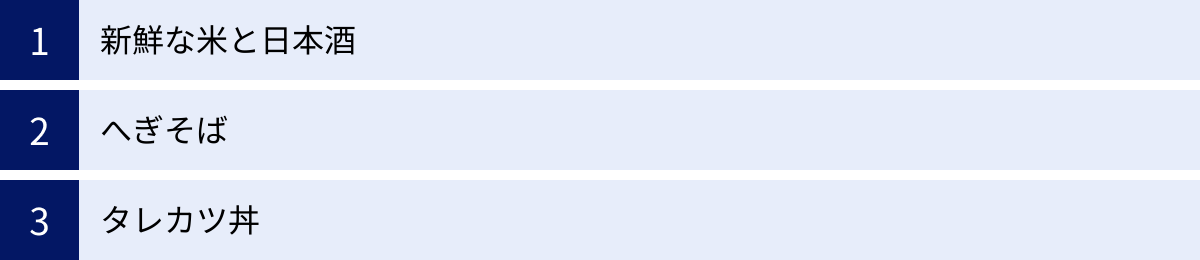

新鮮な米と日本酒

新潟の食の根幹をなすのが、何といっても「米」です。魚沼産コシヒカリに代表される新潟の米は、炊き立てはもちろん、冷めても美味しいのが特徴。つやつやのご飯そのものがご馳走です。そして、良質な米と清らかな雪解け水から、数多くの銘酒が生まれています。県内には90近い酒蔵があり、淡麗辛口から芳醇旨口まで、個性豊かな日本酒を楽しめます。

へぎそば

魚沼地方発祥の「へぎそば」は、つなぎに布海苔(ふのり)という海藻を使った蕎麦です。「へぎ」と呼ばれる木製の器に、一口サイズに丸めて盛り付けられるのが特徴。布海苔を使うことで、独特のつるりとした喉ごしと、しっかりとしたコシが生まれます。

タレカツ丼

新潟市を中心に親しまれているご当地カツ丼が「タレカツ丼」です。一般的な卵でとじるカツ丼とは異なり、揚げたての薄い豚カツを、甘辛い醤油ダレにくぐらせてご飯の上に乗せたシンプルなもの。サクサクの衣とタレが染み込んだご飯の相性が抜群で、ぺろりと食べられます。

⑮ 【第15位】岩手県

広大な面積を誇り、豊かな自然に恵まれた岩手県。県庁所在地の盛岡市には、訪れる人を楽しませるユニークな麺文化が根付いています。また、三陸海岸の海の幸や、ブランド牛「前沢牛」など、食の魅力は多岐にわたります。

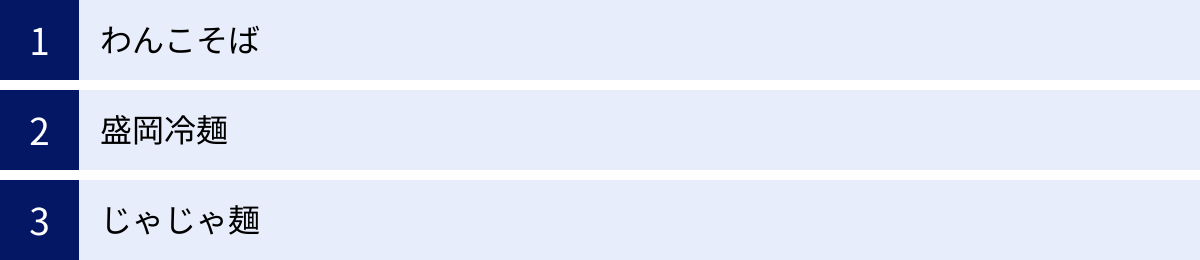

わんこそば

エンターテイメント性の高い食体験ができるのが「わんこそば」です。お給仕さんが「はい、じゃんじゃん」という掛け声とともに、お椀に次々と一口サイズのそばを投げ入れていきます。食べた杯数を競う楽しさがあり、旅の思い出作りにぴったり。薬味も豊富に用意されており、味を変えながら楽しむことができます。

盛岡冷麺

盛岡冷麺は、朝鮮半島の冷麺をルーツに、盛岡で独自に進化した料理です。小麦粉とでんぷんから作られる、半透明で強いコシを持つ麺が最大の特徴。牛骨ベースのコクのあるスープに、キムチやゆで卵、きゅうり、そして季節の果物(スイカや梨など)が乗っているのが一般的です。辛さは調節可能で、焼肉の〆としても絶大な人気を誇ります。

じゃじゃ麺

盛岡三大麺の最後の一つが「じゃじゃ麺」です。茹でたての温かい平打ちうどんのような麺に、肉味噌、きゅうり、ネギなどを乗せ、お好みでラー油やお酢、ニンニクを加えてよく混ぜて食べます。麺を食べ終わった後の器に、溶き卵と肉味噌、茹で汁を加えてもらい、「チータンタン」という卵スープにして〆るのが定番の楽しみ方です。

グルメ旅行を計画する際の4つのポイント

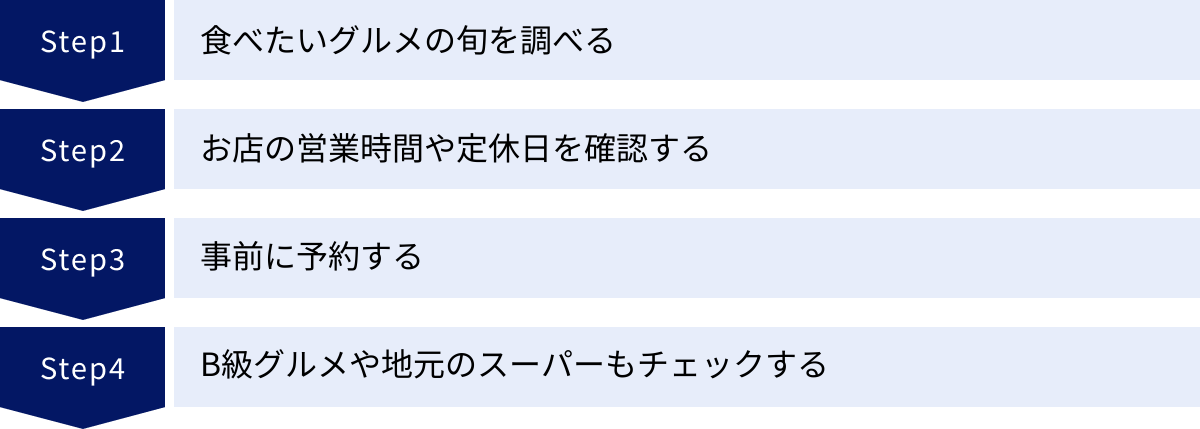

魅力的な旅行先が決まったら、次はいよいよ具体的な計画を立てるステップです。せっかくのグルメ旅行を最大限に楽しむためには、事前の準備が欠かせません。ここでは、計画を成功に導くための4つの重要なポイントを解説します。

① 食べたいグルメの旬を調べる

「グルメ旅行先の選び方」でも触れましたが、計画段階で改めて「お目当てのグルメの旬」をピンポイントで再確認することが非常に重要です。同じ食材でも、地域や品種によって旬の時期が微妙にずれることがあります。例えば、「カニ」と一括りにせず、「福井の越前ガニの漁期は11月上旬から3月下旬まで」「北海道の毛ガニは年に2回旬があり、春と秋が特に美味しい」といった具体的な情報を押さえておきましょう。

旬を調べるには、各都道府県や市町村の観光協会の公式サイトが最も信頼できます。現地の漁業協同組合や農協のサイトも、正確な情報源となります。旬の時期を把握することで、最高の味に出会える確率が格段に上がるだけでなく、「旬を外してしまい、そもそも提供されていなかった」という最悪の事態を避けることができます。旬の時期は観光客も増える傾向にあるため、早めの予約を心がけることにも繋がります。

② お店の営業時間や定休日を確認する

これは基本的なことですが、意外と見落としがちなポイントです。特に地方都市や個人経営の店の場合、都市部のチェーン店のように年中無休・長時間営業とは限りません。グルメサイトの情報だけを鵜呑みにせず、必ずその店の公式サイトや公式SNS(X(旧Twitter)やInstagramなど)で最新の情報を確認しましょう。

チェックすべき項目は以下の通りです。

- 定休日: 週に1〜2日の定休日に加え、「第3火曜日は休み」といった不定期な休みが設定されていることもあります。

- 営業時間: 昼のみの営業、夜のみの営業、あるいは昼と夜の間に長い休憩時間がある店も多いです。ラストオーダーの時間も必ず確認しておきましょう。

- 臨時休業: 店主の体調不良や地域のイベント参加などで、予告なく臨時休業する場合があります。旅行の直前に、再度SNSなどをチェックするとより安心です。

せっかく店の前まで行ったのに閉まっていた、という事態を避けるためにも、第一候補の店が休業だった場合に備えて、第二、第三候補の店もリストアップしておくと、旅程がスムーズに進みます。

③ 事前に予約する

人気のあるレストランや料亭、特に週末や観光シーズンに訪れる場合は、事前の予約が必須と考えましょう。「ミシュランガイド」に掲載されているような有名店や、SNSで話題の店は、数週間〜数ヶ月前から予約が埋まってしまうことも珍しくありません。

予約の際には、以下の点に注意してください。

- 予約方法: 電話のみ、公式ウェブサイトの予約フォーム、グルメサイト経由など、店によって予約方法が異なります。事前に確認し、適切な方法でアプローチしましょう。

- 予約開始時期: 人気店では、毎月1日に翌月分の予約を開始するなど、予約開始日時が決まっている場合があります。その時間を逃さないように準備が必要です。

- キャンセルポリシー: 予約をキャンセルした場合の規定も確認しておきましょう。無断キャンセルは店に多大な迷惑をかける行為です。万が一、行けなくなった場合は、必ず速やかに連絡を入れるのがマナーです。

予約不要のラーメン店や定食屋に行列ができることも多々あります。その場合は、開店直後や、昼食・夕食のピークタイム(12時〜13時、19時〜20時)を避けて訪れると、比較的スムーズに入店できる可能性が高まります。

④ B級グルメや地元のスーパーもチェックする

ガイドブックに載っている有名店や高級店を巡るのも素晴らしい体験ですが、その土地の本当の食文化に触れたいなら、地元の人々に愛されるB級グルメや、地元のスーパーマーケットに足を運んでみることを強くおすすめします。

地元の人が通うような小さな食堂や居酒屋には、観光客向けではない、本物の郷土料理が隠れていることがあります。また、地元のスーパーの惣菜コーナーや鮮魚コーナーを覗いてみると、その土地ならではの食材や調味料、見たことのないお弁当などが並んでいて、見ているだけでも楽しめます。例えば、沖縄のスーパーには多彩なポークランチョンミートが並び、北海道のスーパーではジンギスカン用の肉やタレが当たり前のように売られています。

地元のスーパーは、お土産探しの穴場でもあります。その土地でしか手に入らない醤油や味噌、地酒、お菓子などを購入すれば、家に帰ってからも旅の味を再現して楽しむことができます。道の駅や農産物直売所も同様に、新鮮で安い地元の特産品に出会える絶好のスポットです。有名店めぐりの合間に、ぜひこうしたローカルな場所に立ち寄ってみてください。

まとめ

今回は、2024年におすすめの国内グルメ旅行先をランキング形式でご紹介するとともに、旅行先選びのポイントや計画のコツについて詳しく解説しました。

北は北海道の雄大な大地が育む海の幸・山の幸から、南は沖縄の個性豊かな琉球料理まで、日本には驚くほど多様で奥深い食文化が根付いています。グルメ旅行の醍醐味は、単に美味しいものを食べることだけではありません。その土地の歴史や文化、気候風土が生み出した「食」を通じて、地域そのものを深く理解し、体感することにあります。

最高のグルメ旅行を計画するための第一歩は、「自分が何を求めているのか」を明確にすることです。

- 食べたい名物料理から目的地を決めるのか

- 旬の食材が最も輝く季節と場所を選ぶのか

- 食べ歩きや名店めぐりといった旅のスタイルから考えるのか

本記事でご紹介した選び方やランキングを参考に、ぜひご自身の心とお腹が求める、最高の旅先を見つけてください。

そして、目的地が決まったら、旬の時期やお店の情報をしっかりと調べ、必要であれば予約をするなど、入念な準備をすることが成功の鍵となります。有名店だけでなく、地元のB級グルメやスーパーに立ち寄ることで、旅はさらに思い出深いものになるでしょう。

この記事が、あなたの次のグルメ旅行を、忘れられない素晴らしい体験にするための一助となれば幸いです。さあ、日本が誇る美食を巡る旅へ出かけましょう。