グローバル化や働き方の多様化に伴い、企業の出張機会は増加し、その管理はますます複雑化しています。出張者の航空券やホテルの手配、出張申請・承認プロセスの煩雑さ、経費精算の手間、そして見えにくい出張コストの全体像。これらの課題は、担当部署だけでなく、出張者本人や経営層にとっても大きな負担となっています。

こうした出張にまつわるあらゆる課題を解決するソリューションとして注目されているのが「BTM(ビジネストラベルマネジメント)」です。BTMは、単なる旅行手配の代行サービスではありません。出張の申請から手配、精算、さらにはデータ分析によるコスト最適化や危機管理まで、出張に関する業務プロセス全体を一元的に管理し、効率化・最適化するための仕組みそのものを指します。

この記事では、BTMの基本的な概念から、具体的な機能、導入のメリット・デメリット、そして自社に最適なサービスの選び方までを網羅的に解説します。さらに、現在市場で提供されている主要なBTMサービスを比較し、それぞれの特徴を明らかにしていきます。

出張管理の非効率性に悩む担当者の方、コスト削減とガバナンス強化を目指す経営者の方、そしてより快適で安全な出張を実現したいと考えているすべての方にとって、本記事がBTM導入検討の一助となれば幸いです。

目次

BTM(出張管理システム)の基本

BTMという言葉を耳にする機会は増えましたが、その正確な意味や関連用語との違いを正しく理解している方はまだ多くないかもしれません。まずはじめに、BTMの基本的な概念、混同されがちな「TMC」との違い、そしてBTMが現代のビジネスシーンでなぜ必要とされているのか、その背景を詳しく解説します。

BTM(ビジネストラベルマネジメント)とは

BTMとは、「Business Travel Management(ビジネストラベルマネジメント)」の略称です。日本語では「出張管理」や「業務渡航管理」と訳されます。この言葉が示すのは、個別の手配業務だけでなく、企業の出張に関連するあらゆるプロセスを統合的に管理し、最適化を図るという経営管理手法、またはそれを実現するためのシステムやサービスのことです。

従来の出張管理は、多くの場合、部署ごとや個人ごとに行われていました。出張者自身がインターネットで航空券やホテルを探して予約し、後日経費精算を行う、あるいは総務部などの担当者が依頼を受けて都度手配するといった形です。この方法では、以下のような多くの課題が生じます。

- 業務の非効率: 出張者や手配担当者が予約サイトを比較検討する時間に多くの工数がかかる。

- コストの不透明性: 誰が、いつ、どこへ、いくらで出張したのか全社的なデータが分散し、コストの全体像が把握しにくい。

- ガバナンスの欠如: 会社の出張規定(例:航空券はエコノミークラスのみ、宿泊費は1泊1万円まで等)が遵守されているかの確認が難しく、形骸化しやすい。

- リスク管理の脆弱性: 出張先で災害や事件が発生した際、誰がどこにいるのかを即座に把握し、安否確認を行うことが困難。

BTMは、これらの課題を解決するために、テクノロジーを活用して出張プロセスを根本から見直します。具体的には、専用のシステム(BTMシステムやBTMツールと呼ばれる)を導入し、出張の申請・承認、航空券・宿泊施設の手配、旅程管理、経費精算、危機管理、データ分析といった一連の流れを一つのプラットフォーム上で完結させます。

これにより、企業は出張業務の効率化、コストの可視化と削減、コンプライアンスの強化、そして出張者の安全確保といった多岐にわたる目的を達成できるようになるのです。BTMは、単なる「手配のデジタル化」に留まらず、出張を戦略的な経営資源と捉え、その価値を最大化するためのマネジメント手法であると言えます。

TMC(トラベルマネジメントカンパニー)との違い

BTMとしばしば混同される言葉に「TMC(Travel Management Company)」があります。この二つの言葉は密接に関連していますが、その意味は明確に異なります。

- BTM(ビジネストラベルマネジメント): 前述の通り、出張管理を最適化するための「考え方・概念・仕組み」そのものを指します。

- TMC(トラベルマネジメントカンパニー): BTMの考え方に基づき、出張管理に関する専門的なサービスを企業に提供する「専門会社」のことです。

簡単に言えば、BTMが「何をやるか(What)」であり、TMCは「誰がやるか(Who)」と考えると分かりやすいでしょう。

TMCは、旅行業界で長年培ってきた専門知識、航空会社やホテルとの強い交渉力、そして最新のテクノロジーを駆使して、企業にBTMソリューションを提供します。TMCが提供するサービスは多岐にわたりますが、主にオンラインのBTMシステム提供と、オフラインの専門コンサルタントによるサポートの二つに大別されます。

| 比較項目 | BTM(ビジネストラベルマネジメント) | TMC(トラベルマネジメントカンパニー) |

|---|---|---|

| 分類 | 概念・仕組み・経営管理手法 | 企業・サービス提供者 |

| 役割 | 出張プロセスの最適化という「目的」や「機能」 | BTMを実現するためのサービスやツールを提供する「主体」 |

| 具体例 | 出張規定の策定、ワークフローの電子化、データ分析によるコスト削減戦略 | JTB、日本旅行などの旅行会社系、SAP ConcurなどのITベンダー系 |

| 関係性 | TMCは、企業がBTMを実践するためのパートナーである | BTMという概念を具現化し、サービスとして提供するのがTMCである |

多くの企業は、自社単独でBTMの仕組みをゼロから構築するのではなく、専門家であるTMCと契約し、彼らが提供するBTMシステムやコンサルティングサービスを利用することで、効率的かつ効果的に出張管理の最適化を実現します。したがって、BTM導入を検討するということは、実質的に「どのTMCのサービスを選ぶか」という選択になることがほとんどです。

BTMが求められるようになった背景

近年、BTMへの注目度が急速に高まっています。その背景には、社会経済環境の変化や企業経営における意識の変化が複雑に絡み合っています。

- グローバル化の進展と出張の複雑化:

企業の海外進出が加速し、海外出張の機会が増加しました。国内出張とは異なり、海外出張はビザの手配、多言語対応、時差、複雑なフライトの乗り継ぎ、現地での安全確保など、管理すべき項目が格段に増えます。こうした複雑でリスクの高い海外出張を適切に管理する必要性から、専門的なノウハウを持つBTM/TMCの価値が高まりました。 - コンプライアンスとガバナンス強化の要請:

企業の不祥事を防ぎ、経営の透明性を確保するために、内部統制(コーポレートガバナンス)の重要性が叫ばれるようになりました。出張経費は、不正(カラ出張や経費の水増し請求など)の温床となりやすい領域です。BTMを導入し、出張規定の遵守をシステムで徹底し、すべてのプロセスを可視化することは、不正を抑止し、ガバナンスを強化する上で極めて有効な手段となります。 - DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の流れ:

あらゆる業界でDXが進む中、経理や総務といったバックオフィス業務の効率化も重要な経営課題となっています。紙ベースの申請書や領収書の糊付けといったアナログな業務が残る出張管理・経費精算の領域は、DXによる改善効果が大きい分野です。BTMは、出張関連業務をデジタル化し、ペーパーレス化や業務自動化を実現することで、企業の生産性向上に直接的に貢献します。 - 働き方改革と従業員エンゲージメント:

働き方改革の観点から、従業員の負担軽減や生産性向上が重視されるようになりました。出張者が出張手配に費やす時間は、本来のコア業務に充てるべき時間です。BTMによって手配業務が簡素化されれば、出張者は本来の目的に集中でき、生産性が向上します。また、立替払いが不要になったり、面倒な経費精算が自動化されたりすることは、従業員の満足度(従業員エンゲージメント)の向上にも繋がります。 - 危機管理意識の高まり(安全配慮義務):

自然災害、テロ、感染症のパンデミックなど、予測不能なリスクは世界中で増大しています。企業には、従業員が安全に働けるよう配慮する「安全配慮義務」が法律で課せられています。BTMの危機管理機能を使えば、有事の際に出張者の居場所を迅速に特定し、安否確認や避難指示を行うことができます。この機能は、従業員の生命と安全を守る上で不可欠なものとなりつつあります。

これらの背景が複合的に絡み合い、BTMは単なる経費削減ツールとしてではなく、企業の持続的な成長を支えるための戦略的インフラとして、その重要性を増しているのです。

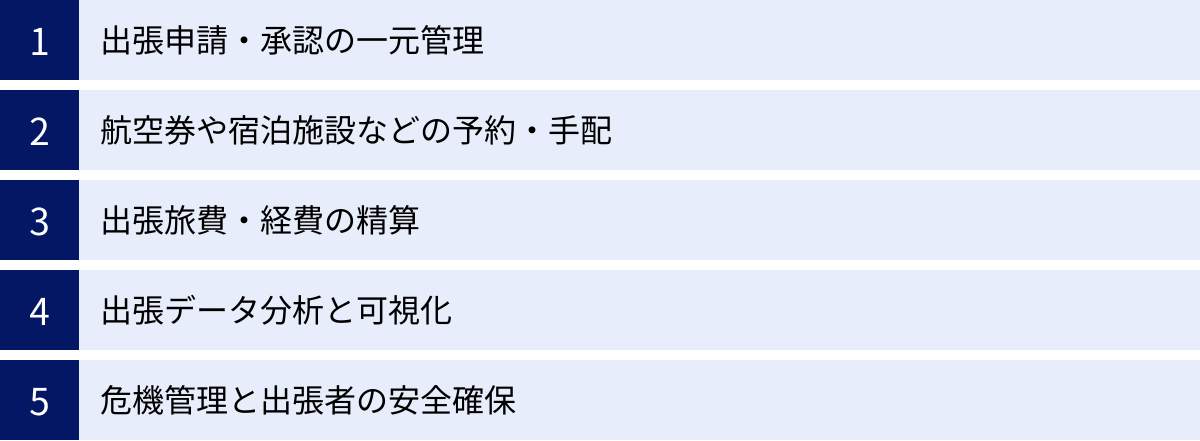

BTMの主な機能

BTM(出張管理システム)が、なぜ出張管理を劇的に変えることができるのか。その答えは、システムに搭載された多岐にわたる機能にあります。ここでは、BTMが提供する主要な機能を5つのカテゴリーに分け、それぞれが具体的にどのような役割を果たし、企業の課題をどう解決するのかを詳しく解説します。

出張申請・承認の一元管理

従来の出張申請は、Excelの申請フォームに入力して印刷し、上長の印鑑をもらい、総務・経理に提出するといった、手間と時間のかかるプロセスが一般的でした。BTMは、この一連の流れをシステム上で完結させ、劇的に効率化します。

- オンラインでの申請・承認ワークフロー:

出張者はPCやスマートフォンのブラウザから、専用のフォームに目的地、期間、目的などを入力するだけで簡単に出張申請ができます。申請内容は自動的に承認者の元へ通知され、承認者も場所を選ばずにオンラインで承認・却下を行えます。これにより、申請書を持って上長を探し回ったり、承認の遅延で手配が遅れたりする問題が解消されます。 - 出張規定の自動チェック機能:

BTMの最も強力な機能の一つが、あらかじめ設定した出張規定(旅費規程)をシステムが自動でチェックしてくれる点です。例えば、「航空券はエコノミークラスのみ」「日当は1日〇〇円まで」「宿泊費の上限は1泊〇〇円」といったルールを登録しておくと、申請内容が規定に違反している場合にアラートを表示したり、そもそも規定外の選択肢を予約できないように制限したりできます。これにより、承認者のチェック業務の負担が大幅に軽減されると同時に、全社的に公平な規定運用が徹底され、ガバナンスが強化されます。 - 申請内容と手配・精算の連携:

申請が承認されると、その情報が後続の「予約・手配」や「経費精算」の機能に自動で引き継がれます。これにより、同じ情報を何度も入力する手間が省け、入力ミスも防止できます。申請から精算まで、データがシームレスに連携することで、プロセス全体の一貫性と効率性が向上します。

航空券や宿泊施設などの予約・手配

出張手配で最も時間がかかるのが、複数の予約サイトを比較して、会社の規定内で最も安く、かつ都合の良い便やホテルを探す作業です。BTMはこのプロセスを抜本的に改善します。

- 複数サプライヤーの横断検索・一括手配:

BTMシステムは、国内外のGDS(Global Distribution System:航空券の予約・発券システム)や多数のオンライン旅行会社(OTA)、ホテル予約サイトと連携しています。ユーザーはシステム内で一度検索するだけで、提携先の航空券、新幹線、ホテル、レンタカーなどを横断的に比較検討し、予約までを完結させることができます。これにより、複数のサイトを行き来する手間が一切なくなります。 - 出張規定に準拠したプランの提示:

検索結果には、前述の出張規定に準拠したプランが優先的に表示されたり、規定違反のプランには警告が出たりします。これにより、出張者は迷うことなく規定内の選択肢から選ぶことができ、コンプライアンスが自然と遵守されます。法人向けの割引料金が適用されることも多く、コスト削減にも直接的に貢献します。 - コーポレートカードや一括請求による支払い:

予約時の支払いは、個人のクレジットカードではなく、会社が契約したコーポレートカードや、TMCによる後日一括請求(請求書払い)で処理されます。これにより、出張者の立替払いの負担がなくなり、経費精算の手間も大幅に削減されます。特に高額になりがちな航空券や宿泊費の立替がなくなることは、従業員満足度の向上に大きく寄与します。

出張旅費・経費の精算

面倒でミスの発生しやすい経費精算業務も、BTMによって自動化・効率化されます。特に、経費精算システムと一体型になっているBTMサービス(例:SAP Concur)は、この領域で大きな強みを発揮します。

- 手配データからの経費精算レポート自動作成:

BTMシステムを通じて手配した航空券やホテルのデータは、自動的に経費精算システムに取り込まれます。出張者は、システムが自動作成した経費精算レポートの内容を確認し、日当や現地交通費などを追加入力するだけで申請が完了します。領収書を見ながら一件ずつ金額を入力する作業が不要になり、申請者の工数を大幅に削減します。 - 領収書の電子化(ペーパーレス化):

多くのBTMや経費精算システムは、スマートフォンのカメラで撮影した領収書をデータ化するOCR(光学的文字認識)機能を備えています。撮影した領収書画像はそのまま経費精算レポートに添付できるため、紙の領収書を台紙に糊付けして提出するといったアナログな作業が不要になります。電子帳簿保存法に対応しているシステムであれば、原本の保管も不要となり、完全なペーパーレス化が実現できます。 - 経理部門のチェック業務の効率化:

申請された経費は、システム上で規定違反がないか自動でチェックされます。また、手配データと精算データが紐づいているため、金額の正当性も担保されています。これにより、経理担当者は例外的な項目や不審な点のみを重点的に確認すればよくなり、チェック業務の負荷と差し戻しの手間が激減します。

出張データ分析と可視化

BTMの導入は、出張に関するあらゆるデータを一元的に蓄積することを意味します。この蓄積されたビッグデータを分析・可視化することで、出張管理を次のレベルへと引き上げることができます。

- 出張コストの全体像把握:

部署別、出張者別、方面別、費目別など、様々な切り口で出張コストを分析できます。「どの部署が最もコストを使っているのか」「どの方面への出張が最も高いのか」「航空券と宿泊費の比率はどうなっているのか」といった会社全体の出張コストの実態が、ダッシュボードなどで直感的に可視化されます。 - コスト削減機会の発見:

データを分析することで、具体的なコスト削減の施策に繋げることができます。例えば、「特定の航空会社の利用率が低い」「早期予約割引が活用されていない」「特定のホテルが高頻度で利用されている」といった傾向を掴み、航空会社やホテルチェーンと法人契約を結ぶことでボリュームディスカウントの交渉を行ったり、「○日前までの予約」を推奨する規定を設けるといった戦略的なアプローチが可能になります。 - 不正・規定違反の検知:

データ分析は、不正利用の抑止にも役立ちます。例えば、極端に高額な宿泊費や、移動実態のないカラ出張などをデータから抽出し、アラートを出すことができます。「データで見られている」という意識が従業員に働くことで、不正行為そのものを未然に防ぐ効果も期待できます。

危機管理と出張者の安全確保

従業員の安全を守ることは、企業の重要な責務(安全配慮義務)です。BTMは、出張中の従業員の安全を確保するための強力なツールとなります。

- 出張者の所在地のリアルタイム把握:

BTMシステム内の旅程データ(フライト情報や宿泊先情報)に基づき、「誰が、いつ、どこにいるのか」を地図上などでリアルタイムに把握できます。これにより、出張先でテロや自然災害、政情不安などが発生した際に、影響を受ける可能性のある従業員を即座にリストアップできます。 - 安否確認と緊急連絡:

有事の際には、対象となる出張者に対して、システムを通じて安否確認のメッセージを一斉に送信できます。出張者はスマートフォンなどから簡単に自身の状況を報告でき、管理者はその結果を一覧で確認できます。また、現地の危険情報や避難指示などをプッシュ通知で迅速に伝えることも可能です。 - 渡航先の危険情報提供:

外務省の海外安全情報などと連携し、出張先の感染症リスク、治安、テロ脅威レベルといった情報を、出張申請時や渡航前に本人と管理者に自動で通知する機能もあります。これにより、出張者自身の危機意識を高め、事前の対策を促すことができます。

これらの機能が連携しあうことで、BTMは出張業務の単なる効率化ツールに留まらず、コスト管理、ガバナンス強化、リスク管理といった経営レベルの課題を解決する総合的なプラットフォームとして機能するのです。

BTMを導入する4つのメリット

BTM(出張管理システム)の導入は、企業に多岐にわたる恩恵をもたらします。業務効率化といった直接的な効果から、ガバナンス強化やリスク管理といった経営基盤の強化に至るまで、そのメリットは計り知れません。ここでは、BTM導入によって得られる代表的な4つのメリットを、具体的なシーンを交えながら詳しく解説します。

① 出張関連業務の効率化と担当者の負担軽減

BTM導入の最も直接的で分かりやすいメリットは、出張に関わるすべての人の業務負担を劇的に軽減できることです。これは、出張者本人、承認者である上長、そして手配や精算を担当するバックオフィス部門(総務・経理など)の三者それぞれに効果があります。

- 出張者本人のメリット:

従来、出張者は複数の予約サイトを渡り歩き、価格やスケジュールを比較検討する必要がありました。BTMを導入すれば、システム内で航空券・新幹線・ホテルなどを一括で検索・予約できるため、手配にかかる時間は大幅に短縮されます。また、システムが会社の出張規定に準拠した選択肢を提示してくれるため、「このホテルは規定内の金額か?」といちいち確認する手間もありません。さらに、立替払いが不要になることや、領収書の糊付け・提出といった面倒な経費精算作業から解放されることは、本来の業務に集中できる環境を整え、生産性の向上に直結します。 - 承認者(上長)のメリット:

部下から紙の申請書が回ってくるのを待ったり、内容が出張規定に合っているかを一件ずつ目視で確認したりする作業は、管理職の時間を奪う非効率な業務でした。BTMでは、申請がオンラインで通知され、スマートフォンなどからいつでもどこでも承認作業ができます。規定違反の申請にはシステムが自動でアラートを出すため、承認者は内容の妥当性といった本質的な判断に集中できます。これにより、承認プロセスが迅速化し、業務のボトルネックが解消されます。 - バックオフィス部門(総務・経理)のメリット:

出張手配を代行している総務担当者にとっては、依頼内容の確認や複数人分の手配業務から解放されます。経理担当者にとっては、大量の領収書のチェックや仕訳入力といった作業が大幅に削減されます。BTMと経費精算システム、会計システムを連携させれば、仕訳データが自動で生成され、月次決算の早期化にも貢献します。人為的ミスの削減と、問い合わせ対応工数の削減も大きなメリットです。このように、BTMはバックオフィス部門を定型業務から解放し、より付加価値の高い戦略的な業務へとシフトさせるきっかけとなります。

② 出張コストの可視化と削減

多くの企業にとって、出張コストは「ブラックボックス化」しやすい経費の一つでした。BTMは、このブラックボックスに光を当て、データに基づいたコスト削減を可能にします。

- 出張コストの「見える化」:

BTMを導入すると、誰が、いつ、どこへ、どの交通機関やホテルを利用し、いくらかかったのかという全社の出張データが一元的に蓄積・可視化されます。部署別、個人別、プロジェクト別など、様々な切り口でコストを分析できるため、これまで感覚的にしか把握できなかったコスト構造を正確に理解できます。この「見える化」こそが、あらゆるコスト削減施策の第一歩となります。 - 直接的なコスト削減(ダイレクトコスト削減):

BTMは、直接的なコスト削減にも大きく貢献します。- 法人向け割引の適用: TMCは航空会社やホテルチェーンと大口契約を結んでいることが多く、一般には提供されていない法人向けの割引料金で手配が可能です。

- 最適プランの推奨: システムが最も安価なプランや、早期予約割引が適用されるプランを推奨してくれるため、出張者は自然とコストを意識した選択をするようになります。

- 規定遵守による無駄な費用の抑制: 「ビジネスクラスの利用」や「高額なホテルへの宿泊」といった規定外の支出をシステムで制御することで、無駄なコストを確実に削減します。

- 間接的なコスト削減(インダイレクトコスト削減):

BTMによるコスト削減効果は、直接的なものに留まりません。前述の業務効率化によって創出された時間(人件費)も、見方を変えれば大きなコスト削減です。出張者や管理部門の従業員が手配や精算にかけていた時間を、本来のコア業務に振り向けることで、企業全体の生産性が向上します。データ分析に基づき、「出張の必要性そのものを見直す」「オンライン会議で代替する」といった、より本質的なコストコントロールに繋げることも可能です。

③ ガバナンス・コンプライアンスの強化

企業の社会的信頼を維持し、健全な経営を行う上で、ガバナンス(企業統治)とコンプライアンス(法令遵守)は不可欠な要素です。BTMは、特に出張経費の領域におけるガバナンス強化に絶大な効果を発揮します。

- 出張規定の形骸化防止と徹底:

多くの企業で出張規定は存在しますが、それが全従業員に正しく理解され、遵守されているとは限りません。BTMでは、出張規定をシステムに組み込むことで、ルールを「徹底」させることができます。 規定違反の申請や手配ができない仕組みを構築すれば、個人の裁量や「知らなかった」という言い訳を排除し、全社で統一された公平なルール運用が実現します。 - 不正経費利用の抑止と防止:

出張経費は、カラ出張、交通手段や宿泊先の偽装、領収書の使いまわしなど、不正請求が発生しやすい費目です。BTMを導入し、手配データと精算データをシステムで紐付けることで、こうした不正行為は極めて困難になります。 例えば、航空券の手配記録がないにもかかわらず交通費が請求される、といった矛盾はシステムが即座に検知します。このような透明性の高いプロセスは、不正を企む意欲そのものを削ぐ強力な抑止力となります。 - 内部統制の有効性証明:

上場企業やその準備企業は、金融商品取引法(J-SOX法)への対応として、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の構築と運用が求められます。BTMを導入し、出張の申請から承認、精算に至るまでのプロセスがすべて記録され、監査証跡(ログ)として残ることは、内部統制が有効に機能していることを客観的に示す強力な証拠となります。監査法人への説明責任を果たす上でも非常に有効です。

④ 出張者の安全確保とリスク管理

企業には、従業員の生命と健康を守る「安全配慮義務」があります。特に海外など慣れない土地へ赴く出張者に対しては、最大限の配慮が求められます。BTMは、この企業の重要な責務を果たすための基盤となります。

- 有事における迅速な安否確認:

テロ、自然災害、政情不安、パンデミックといった不測の事態が発生した際に、「今、自社の従業員がどこにいるのか」を即座に把握できることは、リスク管理の基本です。BTMの旅程管理機能があれば、影響範囲内にいる出張者を瞬時に特定し、システムを通じて安否確認メッセージを一斉送信できます。これにより、初動対応のスピードと正確性が格段に向上し、従業員の安全確保に繋がります。 - 事前のリスク回避:

BTMは、渡航先の治安情報や感染症情報などを事前に提供することで、出張者本人や管理者のリスク認識を高めます。危険レベルの高い地域への渡航を申請段階でアラートしたり、承認プロセスを厳格化したりすることも可能です。こうしたプロアクティブ(予防的)なリスク管理により、危険な状況に陥ることを未然に防ぎます。 - 従業員エンゲージメントの向上:

会社が自分の安全をしっかりと管理してくれているという事実は、従業員に大きな安心感を与えます。「この会社は従業員を大切にしてくれる」という信頼感が醸成され、従業員エンゲージメントやロイヤリティの向上に繋がります。 これは、優秀な人材の確保や定着といった人事戦略の観点からも、非常に重要なメリットと言えるでしょう。

これらの4つのメリットは互いに連携しあっており、BTMを導入することで、企業は業務の効率化からコスト削減、ガバナンス強化、そして従業員の安全確保まで、包括的な経営改善を実現できるのです。

BTM導入前に知っておきたい2つのデメリット

BTM(出張管理システム)は多くのメリットをもたらす一方で、導入を検討する際には、そのデメリットや注意点も十分に理解しておく必要があります。メリットばかりに目を向けて導入を進めると、思わぬ障壁に直面し、期待した効果が得られない可能性があります。ここでは、BTM導入前に必ず押さえておくべき2つの代表的なデメリットについて、その背景と対策を解説します。

① 導入・運用にコストがかかる

BTMは無料のサービスではなく、導入時および運用時に相応のコストが発生します。これが、特に中小企業にとって導入のハードルとなることがあります。コストは主に「初期費用」と「ランニングコスト」に分けられます。

- 初期費用:

BTMシステムの導入にあたり、最初に発生する費用です。これには、システムのセットアップ費用、既存システムとの連携開発費用、従業員へのトレーニング費用などが含まれます。サービスによっては初期費用が無料のプランもありますが、一般的には数十万円から、大規模なカスタマイズが必要な場合は数百万円に及ぶこともあります。 - ランニングコスト(月額費用):

導入後に継続的に発生する費用です。料金体系はBTMサービスによって様々ですが、主に以下のようなパターンがあります。- 月額固定型: 利用する従業員数に応じて「1ユーザーあたり〇〇円」といった形で月額料金が固定されているモデル。出張の頻度に関わらず一定のコストがかかりますが、予算管理がしやすいというメリットがあります。

- 従量課金型: 出張の手配件数や取扱額に応じて「1手配あたり〇〇円」や「取扱額の〇%」といった形で手数料が発生するモデル。出張が少ない月はコストを抑えられますが、出張が多い月はコストが変動します。

- ハイブリッド型: 月額の基本料金に加えて、手配ごとの手数料がかかるモデル。

これらのシステム利用料に加えて、TMC(トラベルマネジメントカンパニー)によっては、電話での有人対応など、特別なサポートに対して別途料金が発生する場合もあります。

【対策】

このデメリットに対する最も重要な対策は、費用対効果(ROI:Return on Investment)を事前にしっかりと試算することです。

まず、現状の出張管理にかかっているコストを洗い出します。これには、航空券や宿泊費といった直接的な費用だけでなく、手配や精算にかかる従業員の工数(時間)を人件費に換算した「見えないコスト」も含めることが重要です。

次に、BTM導入によって削減できる見込みのコスト(直接的な旅費の削減、業務効率化による人件費の削減)と、導入・運用にかかるコストを比較検討します。「導入コストを何年で回収できるか」「年間のコスト削減額はいくらか」といった具体的な数値を算出することで、経営層への説明や合意形成がスムーズに進みます。

また、複数のBTMサービスから見積もりを取り、自社の出張規模や利用頻度に最も合った料金体系のサービスを選ぶことも不可欠です。無料トライアル期間などを活用して、実際の使い勝手と費用感を確認するのも良い方法です。

② 社内への導入・定着に時間がかかる

新しいシステムを導入するということは、これまでの業務プロセスを変更するということです。特に、長年慣れ親しんだ方法がある場合、従業員からの心理的な抵抗に遭う可能性があり、システムが定着するまでには時間と労力がかかります。

- 変化への抵抗:

出張者の中には、「自分で好きなサイトで予約する方が自由で早い」「新しいシステムの操作を覚えるのが面倒だ」と感じる人もいるでしょう。特にITツールに不慣れな従業員にとっては、導入そのものがストレスになる可能性があります。また、管理職やバックオフィス部門でも、既存のやり方に固執し、変化を嫌う声が上がるかもしれません。 - 定着までの運用負荷:

導入初期は、操作方法に関する問い合わせがヘルプデスクや担当部署に殺到することが予想されます。マニュアルの整備や研修会の実施、問い合わせ対応など、導入を推進する担当者には一時的に大きな負荷がかかります。 - 「抜け道」の利用:

ルールを徹底しても、「今回は急ぎだから」「このサイトの方が安かったから」といった理由で、BTMシステムを使わずに個人で手配してしまう「抜け道」が横行する可能性があります。一部でもこのような例外を許してしまうと、BTM導入によるデータの一元管理やガバナンス強化といったメリットが損なわれ、システムが形骸化してしまう恐れがあります。

【対策】

このデメリットを克服するためには、丁寧なコミュニケーションと導入計画が鍵となります。

- 導入目的の共有とトップダウンでの推進:

なぜBTMを導入するのか、その目的(コスト削減、業務効率化、安全確保など)と、導入によって従業員自身が得られるメリット(立替払いがなくなる、精算が楽になるなど)を全社に繰り返し丁寧に説明することが重要です。経営トップが強い意志を持って導入を推進し、「BTM利用は会社の正式なルールである」というメッセージを明確に発信することも不可欠です。 - 十分な準備とトレーニング:

導入前に、分かりやすいマニュアルを作成したり、全従業員を対象とした操作説明会や研修会を実施したりする時間を十分に確保しましょう。特に、出張頻度の高い部署やITリテラシーに不安のある従業員に対しては、個別のフォローアップを行うと効果的です。 - 導入プロジェクトチームの結成:

情報システム部門、総務部門、経理部門、そして実際に出張に行くことが多い営業部門など、関連部署からメンバーを集めて導入プロジェクトチームを結成することをおすすめします。各部署の視点から課題や要望を吸い上げ、導入プロセスに反映させることで、全社的な協力体制を築きやすくなります。 - スモールスタートとルールの徹底:

いきなり全社で一斉に導入するのが難しい場合は、特定の部署や特定の地域からスモールスタートし、成功事例を作ってから横展開していく方法も有効です。また、導入後は「原則としてBTM以外での手配は認めない」というルールを徹底し、安易な例外を許さない運用を心がけることが、システムの定着と効果の最大化に繋がります。

これらのデメリットは、事前に対策を講じることで乗り越えることが可能です。コストと定着の課題を正しく認識し、計画的に導入を進めることが、BTMを成功に導くための重要なポイントとなります。

BTM(出張管理システム)の選び方5つのポイント

BTM(出張管理システム)の導入効果を最大化するためには、数あるサービスの中から自社のニーズに最も合ったものを選ぶことが極めて重要です。デザインの好みや知名度だけで選んでしまうと、「必要な機能がなかった」「使いにくくて誰も使わない」といった失敗に繋がりかねません。ここでは、BTMサービスを選定する際に確認すべき5つの重要なポイントを解説します。

① 自社の課題を解決できる機能があるか

BTMサービスは、それぞれに特徴や強みがあります。まずは、自社がBTM導入によって何を最も解決したいのか、その目的と課題を明確にすることが選定の第一歩です。

- コスト削減が最優先課題の場合:

出張コストの可視化や分析機能が充実しているか、法人割引率の高い航空会社やホテルと提携しているか、早期予約を促す機能があるか、といった点を確認しましょう。詳細なレポート機能や、コスト削減のコンサルティングを提供しているTMC(トラベルマネジメントカンパニー)も選択肢になります。 - 業務効率化・担当者の負担軽減が目的の場合:

申請から承認、手配、精算までの一連のワークフローがスムーズか、既存の経費精算システムや会計ソフトとの連携は可能か、といった点が重要です。特に、予約データが自動で経費精算レポートに反映される機能は、従業員と経理部門双方の工数を大幅に削減するため、必ず確認したいポイントです。 - ガバナンス強化・内部統制が目的の場合:

出張規定の遵守を徹底するための機能がどれだけ柔軟に設定できるかを確認します。役職ごとに利用できる座席クラスや宿泊費の上限を変えるなど、自社の規定に合わせた細かいルール設定が可能かが重要です。また、J-SOX法対応などで監査証跡(操作ログ)の保存機能が求められる場合は、その要件を満たしているかも確認が必要です。 - 海外出張の管理と安全確保が重要課題の場合:

海外出張に特化したサービスや、グローバル展開しているBTMが適しています。ビザやパスポートの管理機能、多言語・多通貨対応、海外の危険情報提供、24時間対応の日本語サポートデスク、出張者の位置情報を追跡するトラッキング機能など、海外渡航ならではの複雑な手配やリスク管理に対応できる機能が揃っているかを確認しましょう。

自社の課題をリストアップし、各BTMサービスがその課題を解決する機能を備えているかを、優先順位をつけながら比較検討することが失敗しないための鍵です。

② 誰でも使いやすい操作性か

どれだけ高機能なBTMシステムを導入しても、実際に利用する従業員が「使いにくい」と感じてしまっては、利用が定着せず形骸化してしまいます。ITリテラシーの高低にかかわらず、誰でも直感的に操作できるシンプルなUI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)は非常に重要な選定基準です。

- 直感的な画面設計:

マニュアルを熟読しなくても、次に何をすればよいかが分かるような画面設計になっているかを確認します。検索画面の見やすさ、予約プロセスの分かりやすさ、申請フォームの入力しやすさなど、出張者が日常的に触れる画面の操作性を重点的にチェックしましょう。 - マルチデバイス対応:

PCだけでなく、スマートフォンやタブレットからも快適に操作できるかは必須の要件です。出張先や移動中に、スマートフォンで申請内容を確認したり、急な予定変更に対応したりできると利便性が格段に向上します。レスポンシブデザインに対応しているか、専用のモバイルアプリが提供されているかを確認しましょう。 - 無料トライアルやデモの活用:

Webサイトや資料だけでは、実際の操作感は分かりません。多くのBTMサービスでは、無料トライアル期間や、担当者によるデモンストレーションが提供されています。実際にシステムを操作する立場になるであろう複数の従業員(出張者、承認者、管理者など)と一緒にデモを体験し、操作性に関するフィードバックを集めることを強くおすすめします。

③ 料金体系は適切か

BTMの料金体系はサービスによって大きく異なり、自社の出張規模や頻度によってコストパフォーマンスが大きく変わってきます。

| 料金体系 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 月額固定制 | 利用ユーザー数に応じて月額費用が決まる | 予算が立てやすい。出張が多い企業ほど割安になる | 出張が少ない月でも固定費がかかる |

| 従量課金制 | 手配件数や取扱高に応じて手数料が発生する | 出張が少ない企業はコストを抑えられる | コストが変動し、予算管理がしにくい。出張が多いと割高になる可能性 |

| ハイブリッド制 | 月額基本料+従量課金 | 両者のメリットを組み合わせている | 料金体系が複雑になりがち |

自社の月間・年間の平均出張回数や出張者数を算出し、それぞれの料金体系で年間のトータルコストがいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。また、表示されている料金以外に、初期費用、オプション機能の追加料金、最低利用期間の縛りなどがないか、見積もりや契約内容を細部まで確認することが重要です。

④ 既存システムと連携できるか

BTMは単体で利用するよりも、社内の既存システムと連携させることで、その効果を最大限に発揮できます。特に連携を検討したいのが以下のシステムです。

- 経費精算システム: BTMでの手配データが自動で経費精算システムに連携されれば、経費申請の手間がほぼゼロになります。すでに全社で利用している経費精算システムがある場合は、そのシステムと連携可能なBTMを選ぶのが最善です。

- 会計ソフト: 経費精算データが最終的に会計ソフトに連携され、仕訳データが自動で作成されると、経理部門の月次・年次決算業務が大幅に効率化されます。

- 人事マスタ(社員情報データベース): 社員情報や組織情報をBTMと連携させることで、入退社や異動があった際のアカウント管理を自動化でき、管理者の手間を削減できます。

- グループウェア(チャットツールなど): 申請や承認の通知が、普段使っているチャットツール(SlackやMicrosoft Teamsなど)に届くように連携できると、確認漏れを防ぎ、コミュニケーションがスムーズになります。

API(Application Programming Interface)連携が可能か、また、連携実績のあるシステムは何かを事前に確認しましょう。連携に際して追加の開発費用が発生する場合もあるため、その点も併せて確認が必要です。

⑤ サポート体制は充実しているか

BTMの導入は、システムを導入して終わりではありません。導入時の設定支援から、運用開始後の操作に関する問い合わせ、システムトラブル時の対応まで、ベンダーやTMCのサポート体制は非常に重要です。

- 導入時のサポート:

自社の出張規定をシステムに設定する作業や、既存システムとの連携など、導入時には専門的な知識が必要な場面が多くあります。専任の担当者がついて、導入完了まで手厚くサポートしてくれるかを確認しましょう。 - 運用時のサポート:

従業員からの操作に関する問い合わせに対応するヘルプデスクはありますか? 電話、メール、チャットなど、どのような問い合わせ方法があるか、対応時間はどうなっているか(平日日中のみか、24時間365日か)を確認します。特に、海外出張が多い企業の場合は、時差を考慮した24時間対応のサポートデスクの有無が重要なポイントになります。 - サポートの質:

サポート担当者の専門知識や対応の速さも重要です。海外でのトラブル(フライトの欠航、パスポート紛失など)に際して、専門のトラベルコンサルタントによる具体的な支援が受けられるかどうかも、TMCを選ぶ上での大きな違いとなります。

これらの5つのポイントを総合的に評価し、自社の状況に照らし合わせて優先順位をつけ、複数のサービスを比較検討することで、導入後の後悔が少ない、最適なBTM選びが可能になります。

おすすめのBTM(出張管理システム)8選

現在、市場には多種多様なBTM(出張管理システム)が存在し、それぞれが異なる強みや特徴を持っています。ここでは、代表的な8つのBTMサービスを取り上げ、その概要や特徴を客観的な情報に基づいて紹介します。自社の課題や規模に合ったサービスを見つけるための参考にしてください。

| サービス名 | 提供会社 | 特徴 |

|---|---|---|

| BTM-JTB | 株式会社JTB | 旅行会社のノウハウを活かした総合力。オンラインと有人のハイブリッド対応が強み。 |

| Concur Travel & Expense | 株式会社コンカー | 世界トップクラスのシェア。経費精算とのシームレスな連携とグローバル対応力。 |

| AI Travel | 株式会社AI Travel | AIによるレコメンド機能やチャットでの手配依頼など、先進的なUI/UX。 |

| BORDER | 株式会社ボーダー | 海外出張に特化。ビザ手配代行や危機管理など、海外渡航の専門サポートが充実。 |

| ピカパカBTM | 株式会社IACEトラベル | シンプルな機能と低コスト。中小企業やBTM初心者でも導入しやすい。 |

| 楽天トラベル(出張手配サービス) | 楽天グループ株式会社 | 楽天IDで利用可能。楽天ポイントが貯まる・使えるなど、楽天経済圏との連携が魅力。 |

| Traveler’s WAN | 株式会社日本旅行 | 老舗旅行会社の安定感。企業のニーズに合わせた柔軟なカスタマイズ対応。 |

| ビズらく | NTTコミュニケーションズ株式会社 | 中小企業向けのバックオフィス支援プラットフォーム。BTM以外のサービスも利用可能。 |

① BTM-JTB

BTM-JTBは、日本最大の旅行会社である株式会社JTBが提供する出張手配・管理ソリューションです。長年培ってきた旅行業のノウハウと、国内外に広がる広範なネットワークが最大の強みです。

- 特徴:

- オンラインとオフラインのハイブリッド対応: PCやスマホで完結するオンライン手配システム「JTB-CWT ONLINE」に加え、複雑な旅程や緊急時の対応は専門のトラベルコンサルタントが電話やメールでサポートします。このオンラインの利便性と、有人の手厚いサポートを両立している点が大きな特徴です。

- 豊富な取扱商品: 国内・海外の航空券、JR、宿泊施設はもちろん、団体・グループ手配やビザ代行まで、出張に関するあらゆるニーズにワンストップで対応可能です。

- 危機管理サポート: 出張者の渡航情報を一元管理し、災害や事件発生時には安否確認や周辺情報の提供など、JTBの国内外ネットワークを活かした危機管理サポートを提供します。

- こんな企業におすすめ:

- オンライン手配だけでなく、緊急時や複雑な手配で専門家のサポートも受けたい企業。

- 国内外への出張が頻繁にあり、総合的なサポートを求める大企業。

- 手配の品質や安定感を重視する企業。

参照:株式会社JTB 公式サイト

② Concur Travel & Expense

Concur Travel & Expenseは、SAPグループの株式会社コンカーが提供する、世界で圧倒的なシェアを誇る出張・経費管理クラウドサービスです。出張手配(Travel)と経費精算(Expense)が完全に統合されている点が最大の特徴です。

- 特徴:

- 出張・経費管理の完全統合: Concur Travelで予約した航空券やホテルのデータは、自動的にConcur Expenseに連携され、経費精算レポートが自動作成されます。申請から精算までの一連のプロセスがシームレスに繋がり、圧倒的な業務効率化を実現します。

- 優れたグローバル対応: 多言語・多通貨に標準で対応しており、世界各国の電子インボイス制度や法規制にも準拠しています。グローバルに拠点を持つ企業の出張管理基盤として最適です。

- 豊富な連携ソリューション: 様々な予約サイトや配車サービス、会計システムなど、外部サービスとの連携(App Center)が非常に豊富で、拡張性が高いです。

- こんな企業におすすめ:

- 出張管理と経費精算の両方を抜本的に効率化したい企業。

- 海外拠点が多く、グローバルで統一された出張管理基盤を構築したい企業。

- すでにSAPのシステムを導入している企業。

参照:株式会社コンカー 公式サイト

③ AI Travel

AI Travelは、株式会社AI Travelが提供する次世代型のBTMです。その名の通り、AI(人工知能)技術を活用した独自の機能と、チャットなどを活用した新しいユーザー体験が特徴です。

- 特徴:

- AIによる最適プラン提案: 過去の利用履歴や役職、出張の目的などをAIが学習し、各ユーザーに最適な宿泊施設や交通手段を自動で提案(レコメンド)します。

- チャットによる手配依頼: システムを直接操作するだけでなく、Slackなどのチャットツール上で「来週、大阪に出張」と入力するだけで、AIオペレーターが候補を提示し、予約までを代行してくれます。

- シンプルな料金体系: 初期費用・月額費用が無料で、手配手数料のみで利用できるプランがあり、スモールスタートしやすい料金体系が魅力です。

- こんな企業におすすめ:

- 最新のテクノロジーを活用して、手配の手間を極限まで減らしたい企業。

- チャットツールを業務の中心に据えている、ITリテラシーの高いスタートアップやベンチャー企業。

- コストを抑えてBTMを試してみたい企業。

参照:株式会社AI Travel 公式サイト

④ BORDER

BORDERは、株式会社ボーダーが提供する、海外出張に特化したBTMサービスです。複雑で専門知識が必要な海外渡航のサポートに強みを持っています。

- 特徴:

- 海外出張特化の専門性: 航空券やホテルの手配だけでなく、煩雑なビザ(査証)の取得代行サービスを標準で提供しています。渡航国の最新の入国要件なども専門家がサポートしてくれます。

- 危機管理と安全対策: 渡航先の危険情報提供や、24時間365日対応の日本語緊急サポートデスクなど、海外でのトラブルに備えた危機管理体制が充実しています。

- 柔軟な手配対応: オンラインでの手配に加え、複雑な周遊旅程や複数人での渡航など、システムでは対応しきれない手配も専門のコンサルタントが柔軟に対応します。

- こんな企業におすすめ:

- 海外出張の頻度が非常に高い企業。

- ビザ取得が必要な国への渡航が多い企業。

- 出張者の海外での安全確保を最優先したい企業。

参照:株式会社ボーダー 公式サイト

⑤ ピカパカBTM

ピカパカBTMは、40年以上の法人旅行手配実績を持つ株式会社IACEトラベルが提供するBTMです。シンプルで分かりやすい機能と、導入しやすい価格設定が特徴です。

- 特徴:

- シンプルで使いやすい操作画面: 機能を本当に必要なものに絞り込むことで、誰でも直感的に使えるシンプルな操作性を実現しています。ITツールが苦手な従業員が多い企業でも安心して導入できます。

- 低コストでの導入が可能: 初期費用・月額固定費が0円で、利用した分だけ手数料を支払う従量課金制を採用しているため、出張頻度がそれほど多くない中小企業でも気軽に導入できます。

- 専任担当者によるサポート: 導入企業ごとに専任の担当者がつき、導入から運用まで一貫してサポート。電話での問い合わせや手配相談にも対応してくれます。

- こんな企業におすすめ:

- 初めてBTMを導入する中小企業。

- できるだけコストを抑えて出張管理を始めたい企業。

- 多機能さよりも、シンプルさと使いやすさを重視する企業。

参照:株式会社IACEトラベル 公式サイト

⑥ 楽天トラベル(出張手配サービス)

楽天トラベル(出張手配サービス)は、楽天グループ株式会社が法人向けに提供する出張管理サービスです。個人向けで圧倒的な知名度を誇る楽天トラベルのプラットフォームをビジネス利用できるのが最大の魅力です。

- 特徴:

- 楽天ポイントの活用: 法人利用でも楽天ポイントが貯まり、貯まったポイントを出張経費の支払いに充当することができます。これにより、実質的なコスト削減が可能です。

- 豊富な宿泊施設: 楽天トラベルが契約する国内の豊富な宿泊施設を、ビジネス向けの管理機能付きで利用できます。日帰り出張に便利な高速バスやレンタカーも手配可能です。

- 導入・運用の手軽さ: 普段使っている楽天IDでログインでき、管理機能もシンプル。初期費用・月額利用料は無料で、手軽に始められます。

- こんな企業におすすめ:

- 国内の宿泊を伴う出張が中心の企業。

- 楽天ポイントを有効活用してコスト削減を図りたい企業。

- 複雑な機能は不要で、手軽に出張管理を始めたい企業。

参照:楽天グループ株式会社 公式サイト

⑦ Traveler’s WAN

Traveler’s WANは、大手旅行会社である株式会社日本旅行が提供する法人向けのオンライン出張手配システムです。老舗ならではの安定したサービスと、企業のニーズに応える柔軟性が特徴です。

- 特徴:

- カスタマイズ性の高さ: 企業の出張規定や運用フローに合わせて、システムの機能を柔軟にカスタマイズすることが可能です。承認フローの設定や表示内容の制御など、きめ細やかな対応ができます。

- JR券のオンライン手配: 新幹線などのJR券をオンラインで予約・決済し、駅の指定席券売機で発券できる「新幹線e-ticketサービス」などに対応しており、利便性が高いです。

- 長年の実績と信頼性: 大手旅行会社としての長年の実績があり、官公庁や大企業への導入事例も豊富。安定した運用と信頼性を求める企業に適しています。

- こんな企業におすすめ:

- 自社の特殊な出張規定や運用フローに合わせたシステムを構築したい企業。

- JR(新幹線)の利用頻度が高い企業。

- システムの安定性や提供会社の信頼性を重視する企業。

参照:株式会社日本旅行 公式サイト

⑧ ビズらく

ビズらくは、NTTコミュニケーションズ株式会社が提供する、中小企業向けのSaaS型サービスです。出張手配だけでなく、備品購入や請求書処理など、様々なバックオフィス業務を効率化するサービスを一つのプラットフォームで提供しています。

- 特徴:

- バックオフィス業務を統合: 出張手配・管理機能は「ビズらく」が提供するサービスの一つという位置づけです。他にもオフィス用品の購買やクラウドストレージ、電子契約サービスなどをまとめて契約・管理できます。

- NTTグループの調達力: NTTグループのスケールメリットを活かした割引価格で、様々なサービスを利用できる可能性があります。

- 中小企業向け: 機能や料金体系が中小企業のニーズに合わせて設計されており、専門のIT担当者がいない企業でも導入・運用しやすいよう配慮されています。

- こんな企業におすすめ:

- 出張管理だけでなく、他のバックオフィス業務のDXもまとめて進めたい中小企業。

- 複数のSaaSを個別に契約・管理するのが煩雑だと感じている企業。

- NTTグループの提供するサービスという安心感を重視する企業。

参照:NTTコミュニケーションズ株式会社 公式サイト

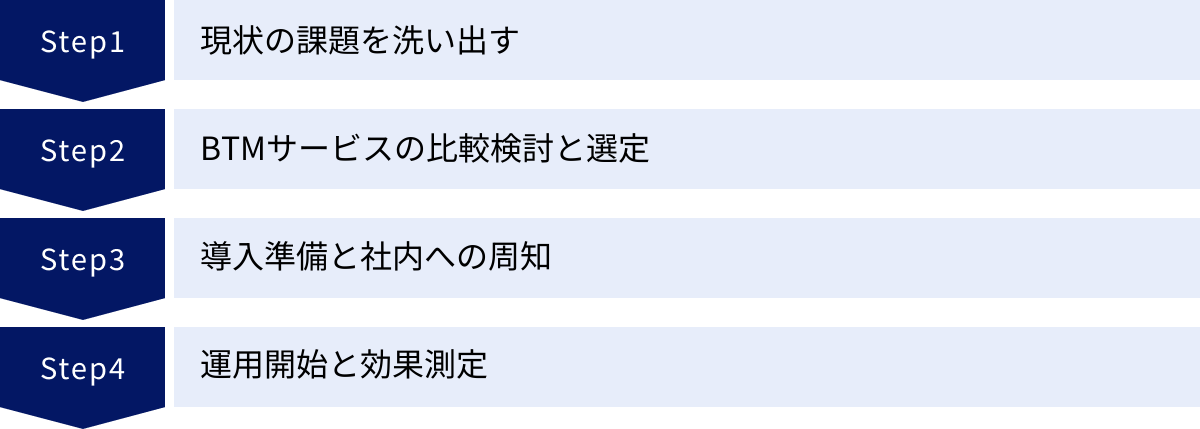

BTM導入を成功させるための流れ

BTM(出張管理システム)の導入は、単にシステムを契約してインストールすれば終わり、というものではありません。その効果を最大限に引き出し、社内に円滑に定着させるためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、BTM導入を成功に導くための標準的な4つのステップを解説します。

現状の課題を洗い出す

BTM導入プロジェクトの最初の、そして最も重要なステップは、自社の出張管理における現状を正確に把握し、課題を明確にすることです。このステップを疎かにすると、導入するBTMが自社のニーズとずれてしまったり、導入後の効果測定が曖昧になったりしてしまいます。

- 定性的な課題のヒアリング:

まずは、関係者へのヒアリングを通じて、現状の「困りごと」を明らかにします。- 出張者: 「手配に時間がかかる」「立替払いの負担が大きい」「経費精算が面倒」

- 承認者: 「申請内容のチェックに時間がかかる」「部下がどこに出張しているか把握しきれない」

- 総務・経理担当者: 「手配代行の依頼が多い」「領収書のチェックと入力作業が大変」「規定違反の申請が多く、差し戻しに手間がかかる」

これらの生の声を集めることで、解決すべき課題の輪郭が見えてきます。

- 定量的なデータの収集:

次に、課題を客観的な数値で裏付けます。- コスト: 年間・月間の総出張費、部署別・個人別の出張費、費目別(航空券、宿泊費、日当など)のコスト内訳。

- 工数: 出張者一人が1回の出張手配・精算にかける平均時間、バックオフィス部門が月間で出張関連業務に費やす総時間。これらの時間に平均時給を掛けることで、「見えない人件費コスト」を算出します。

- 件数: 年間・月間の総出張件数、海外出張と国内出張の比率。

この現状分析を通じて、「年間〇〇万円のコスト削減」「月間〇〇時間の業務効率化」「規定遵守率を100%にする」といった、具体的で測定可能な導入目標(KPI)を設定することが、後のステップでの判断基準となります。

BTMサービスの比較検討と選定

現状の課題と導入目標が明確になったら、次はその課題を解決できるBTMサービスを探し、比較検討するフェーズに入ります。

- 情報収集とロングリスト作成:

Webサイトや業界レポート、展示会などを活用して、市場にどのようなBTMサービスがあるのかを広く調査します。この段階では、可能性のありそうなサービスを幅広くリストアップします(ロングリスト)。 - 候補の絞り込み(ショートリスト作成):

「BTMの選び方5つのポイント」で解説した基準(機能、操作性、料金、連携、サポート)に基づき、ロングリストの中から自社の要件に合わないものを除外し、候補を3〜5社程度に絞り込みます(ショートリスト)。 - 詳細な比較検討:

ショートリストに残ったサービス提供会社に対し、RFP(提案依頼書)を送付して詳細な提案を求めたり、見積もりを依頼したりします。そして、必ずデモンストレーションを依頼し、可能であれば無料トライアルを実施しましょう。デモやトライアルには、出張者、承認者、管理者など、様々な立場の従業員に参加してもらい、多角的な視点で評価することが重要です。- チェックリスト例:

- 課題Aを解決する機能はあるか?(◎/○/△/×)

- 操作画面は直感的か?(5段階評価)

- 年間コストの見積もりはいくらか?

- 既存の会計ソフトと連携可能か?

- サポートの対応時間は?

- チェックリスト例:

これらの評価を基に、費用対効果が最も高いと判断されるサービスを最終的に選定し、契約交渉に進みます。

導入準備と社内への周知

最適なBTMサービスを選定したら、次はいよいよ導入に向けた具体的な準備と、全社へのアナウンスを進めていきます。ここでの準備が、スムーズな運用開始の鍵を握ります。

- 導入プロジェクトチームの正式な発足:

選定段階から関わっていたメンバーを中心に、正式な導入プロジェクトチームを立ち上げます。各部署との調整や、導入スケジュールの管理、課題の解決などを主導する役割を担います。 - 出張規定の見直しとシステムへの設定:

BTM導入を機に、既存の出張規定が現状に即しているかを見直しましょう。曖昧な表現をなくし、システムで制御できるような明確なルールに改定します。改定した規定を、BTMサービス提供会社のサポートを受けながらシステムに設定していきます。 - 社内への周知と説明会の実施:

BTM導入の背景・目的、導入によるメリット、具体的な利用開始日、利用方法などを全従業員に周知します。全社メールや社内ポータルでの告知に加え、必ず全部署を対象とした説明会を実施しましょう。説明会では、実際の操作画面を見せながらデモンストレーションを行うと、理解が深まります。経営層から導入の意義を語ってもらうことも、全社の協力を得る上で効果的です。 - マニュアル作成とヘルプデスクの設置:

いつでも参照できるような、図解入りの分かりやすい操作マニュアルを作成・配布します。また、運用開始直後に想定される問い合わせに対応するため、専門のヘルプデスク窓口(担当部署や担当者)を設置し、その連絡先を明確にしておきます。

運用開始と効果測定

入念な準備を経て、いよいよBTMシステムの運用を開始します。しかし、導入して終わりではありません。継続的に効果を測定し、改善していくことが重要です。

- スモールスタート(段階的導入):

全社一斉での導入に不安がある場合は、特定の部署や支社から先行して導入する「スモールスタート」も有効な手段です。先行部署で運用上の課題を洗い出して改善し、成功事例を作ってから全社に展開することで、大規模な混乱を避けられます。 - 効果測定(KPIモニタリング):

運用開始後は、定期的に「現状の課題を洗い出す」ステップで設定したKPIの達成度を測定します。- 出張コストは目標通り削減できているか?

- 手配・精算にかかる時間は短縮されたか?

- BTMシステムの利用率はどのくらいか?(抜け駆け的な利用はないか)

- 従業員からの満足度はどうか?(アンケートなどを実施)

- PDCAサイクルによる継続的な改善:

効果測定の結果を分析し、目標が達成できていない場合はその原因を探ります。「マニュアルが分かりにくい」「特定の機能の使い方が浸透していない」などの課題が見つかれば、研修を追加実施したり、社内通知で改めてアナウンスしたりするなど、改善策を講じます。このPlan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)のサイクルを回し続けることで、BTMの利用を定着させ、その効果を最大化していくことができます。

この一連の流れを丁寧に進めることが、BTM導入という大きなプロジェクトを成功に導くための確実な道筋となります。

BTMの導入をおすすめする企業の特徴

BTM(出張管理システム)は、あらゆる企業にメリットをもたらす可能性を秘めていますが、特にその導入効果が大きく、導入を強くおすすめできる企業にはいくつかの共通した特徴があります。自社がこれらの特徴に当てはまるかを確認することで、BTM導入の必要性や優先順位を判断する材料になります。

出張の頻度が高い企業

最も分かりやすく、BTM導入のメリットを享受できるのが、従業員の出張頻度が高い、あるいは出張者数が多い企業です。

- 規模の経済による効果の増大:

出張一件あたりの業務効率化やコスト削減額は小さくても、その件数が多ければ多いほど、企業全体としてのインパクトは巨大になります。例えば、一回の出張手配で30分の工数が削減できるとします。月に10回の出張があれば5時間の削減ですが、月に200回の出張がある企業ならば、実に100時間もの工数削減に繋がります。これは、従業員1人以上の労働力に相当する可能性があり、人件費換算すれば大きなコスト削減効果です。 - 管理コストの増大への対応:

出張が増えれば増えるほど、その手配や管理を行うバックオフィス部門の負担は増大します。手作業での管理には限界があり、担当者の増員が必要になるかもしれません。BTMを導入することで、従業員自身がシステムで手配・精算を行うセルフサービスモデルに移行でき、管理部門の業務負荷を増やすことなく事業の拡大に対応できます。 - データ活用の価値向上:

出張件数が多ければ、それだけ多くのデータがBTMシステムに蓄積されます。豊富なデータは、統計的な信頼性が高く、より精度の高い分析を可能にします。航空会社の利用傾向や宿泊先の集中度などを分析し、ボリュームディスカウントを狙った法人契約交渉を行う際にも、多くの利用実績は強力な交渉材料となります。

具体的には、全国に支社や営業所を持ち、営業担当者が頻繁に移動する企業や、プロジェクトごとにチームが各地に派遣される建設業、コンサルティング業などがこれに該当します。

内部統制やコンプライアンスを強化したい企業

企業の規模や業種を問わず、経営の透明性や健全性を重視する企業にとって、BTMは非常に有効なツールとなります。特に、以下のような企業には導入を強くおすすめします。

- 上場企業および上場準備(IPO)企業:

上場企業には、金融商品取引法(J-SOX法)に基づき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの構築・運用が義務付けられています。BTMは、出張申請から承認、手配、精算までのプロセスを電子化し、すべての操作ログ(監査証跡)を記録します。これにより、誰が、いつ、何を承認したかが明確になり、出張経費に関するプロセスの正当性を客観的に証明できます。これは、内部監査および外部監査に対応する上で極めて重要です。 - ガバナンス体制の再構築を目指す企業:

過去に経費の不正利用があった、あるいはそのリスクを未然に防ぎたいと考えている企業にとって、BTMは強力な抑止力となります。出張規定をシステムに組み込み、規定違反の手配を物理的に不可能にすることで、個人の裁量や不正が入り込む余地をなくします。「性善説」ではなく「仕組み」でコンプライアンスを担保するというアプローチは、現代の企業経営において不可欠です。 - 公平性・透明性を重視する企業:

「あの部署は出張で良いホテルに泊まっているらしい」「役職者だけがルールを無視している」といった不公平感は、従業員のモチベーションを著しく低下させます。BTMを導入し、全社で統一されたルールをシステムで適用することで、誰にとっても公平で透明性の高い出張管理が実現し、健全な組織風土の醸成に繋がります。

海外出張が多い企業

国内出張に比べ、海外出張は手配の複雑性やコスト、リスクが格段に高まります。そのため、海外への事業展開を積極的に進めている企業や、海外拠点を持つグローバル企業にとって、BTM、特に海外対応に強いTMC(トラベルマネジメントカンパニー)の活用は必須と言っても過言ではありません。

- 複雑な手配業務の専門家への委託:

海外出張には、フライトの乗り継ぎ、ビザ(査証)の取得、現地の交通手段確保、海外旅行保険の手配など、専門的な知識が必要な業務が数多く存在します。これらを従業員や総務担当者が手探りで行うのは非効率かつリスクが伴います。海外に強いBTM/TMCに委託することで、これらの煩雑な手配をワンストップで、かつ確実に行うことができます。 - 為替変動リスクとコスト管理:

海外での支払いは、常に為替レートの変動リスクに晒されます。また、多通貨での経費精算は非常に煩雑です。BTMを導入し、支払いをTMC経由の日本円建て一括請求にまとめることで、為替リスクをヘッジし、経理処理を大幅に簡素化できます。 - 危機管理と安全配慮義務の履行:

海外では、テロや暴動、自然災害、感染症など、日本国内とは比較にならないほど多くのリスクが存在します。企業には、海外で働く従業員の安全を守る重い責任(安全配慮義務)があります。BTMの危機管理機能を使えば、出張者の所在地をリアルタイムで把握し、有事の際に迅速な安否確認や避難指示を行うことができます。また、24時間対応の日本語サポートデスクがあれば、出張者本人も安心して業務に集中できます。

これらの特徴に一つでも当てはまる企業は、BTM導入によって得られるメリットが非常に大きいと考えられます。自社の現状と照らし合わせ、導入を具体的に検討する価値は十分にあるでしょう。

まとめ:BTMで出張管理を最適化しよう

本記事では、BTM(ビジネストラベルマネジメント)の基本概念から、主な機能、導入のメリット・デメリット、サービスの選び方、そしておすすめのサービスまで、包括的に解説してきました。

BTMは、単なる出張手配のオンラインツールではありません。それは、出張の申請・承認から、交通機関・宿泊の手配、経費精算、さらにはデータ分析と危機管理まで、出張に関するあらゆるプロセスを一元管理し、最適化するための戦略的な経営管理手法です。

BTMを導入することで、企業は以下のような多岐にわたる効果を期待できます。

- 業務効率化: 出張者、承認者、管理部門の三者の手作業をなくし、出張関連業務にかかる時間を大幅に削減します。

- コスト削減: 法人価格の適用や最適プランの推奨による直接的なコスト削減と、データ分析に基づく戦略的なコストコントロールを実現します。

- ガバナンス強化: 出張規定の遵守をシステムで徹底し、不正を防止。経営の透明性と健全性を高めます。

- リスク管理: 出張者の安全を確保し、企業の安全配慮義務を果たすための体制を構築します。

もちろん、導入にはコストや、社内への定着といった課題も伴います。しかし、それらを上回るリターンが期待できることは、多くの導入企業の事例が示しています。重要なのは、自社の課題を明確にし、その課題を解決できる最適なBTMサービスを慎重に選定し、計画的に導入を進めることです。

出張管理の非効率性に悩んでいる、コストのブラックボックス化を解消したい、内部統制を強化したい、そして何よりも従業員に安全で快適な出張環境を提供したい。そうお考えであれば、BTMは間違いなくその強力な解決策となります。

この記事を参考に、まずは自社の出張管理の現状を見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。BTMの活用は、バックオフィス業務のDXを推進し、企業の競争力を高めるための、確実な一歩となるはずです。